|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

|

一章 川漁――魚と人の知恵くらベ

海岸線に入江の少ない所では、しばしば大きな川の河口が港として利用されることが多かった。

狩野川の揚合も沼津の町の発達に伴って、河岸が人や物の交流に重要な役割を果たすようになっていった。

津という地名も元来、このような船の停泊できる所につけられたものである。

狩野川の河口には我入道(がにゅうどう)という珍しい地名の漁師町があり、現在でも河岸にはたくさんの漁船がつながれている。

ここから駿河湾へ船を出し釣り漁や小型の網漁を得意としているが、川漁をするものも若干いる。

河口から少し遡(さかのぼ)った清水町徳倉付近では、大がかりなコイの網漁が行われていた。

この漁法には海の影響が考えられる。ウナギもよく獲れた。

韮山(にらやま)、大仁(おおひと)、修善寺付近まで遡ると、そこはアユ釣りのメッカだ。

特に狩野川の友釣りはよく知られている。そして上流部の渓流ではヤマメ釣りが盛んである。

|

|

1 河口部の漁民 top

漁民が漁場を定める場合は、「山アテ」といって、二つの山をそれぞれ見定め、船の位置を決定する。

広い海上に印をつけておくわけにもゆかず、陸上の対象物によって決めるのである。

また現在のように気象観測が進んでいなかった時代には、経験によって天候を判断した。

それは大抵の場合、ベテランの漁民が当だった。漁民だけでなく航海する回船の人たちも同様であった。

回船業者は「風待ち」をしなければならなかった。

今のような動力船の場合は別だが、かつては風を頼りの帆船であったから、順風を得て出帆した。そのためには天候判断が大切であった。

各地に残されている「日和山(ヒヨリヤマ)」は日和見山の意である。

南伊豆の下田港や妻良、子浦は代表的な風待ち港であり、付近には日和見のための山も必ず伴っていた。

帆船から動力船へと変って、例えば伊豆大島で「風便りの」波浮(はぶ)港が衰え、岡田や元町港が栄えるといった盛哀の跡も見られる。

それには幾つかの要因がある。

駿河湾では、貿易港としての清水港や遠洋漁業基地としての焼津港が発展した。

ところで、駿河湾から狩野川の河口にさしかかろうとするとき、一見鏡のような駿河湾内でも、潮の流れが変るため、小さな漁船は注意しなければならない。

まして時化(しけ=嵐)の場合には、ここが最後の難関となる。

そんな時には「青峯山」を念ずればよい。「青峯山」とは三重県志摩半島の鳥羽港に近い山で、真言宗正福寺のことである。

鯨の背に乗って来臨されたと伝えられる十一面観音を祭る。いかにも漁民の信仰対象らしく、腰蓑(みの)をまとった姿だというのは面白い。

ここは海女や漁民の神だともいわれるが、海上で時化に遭い危うくなった時に「青峯さん」を念じるのだという。

そのため青峯山正福寺には海難を逃れて助けられた漁民たちが、報恩感謝のために奉納した夥しい絵馬が掲げられている。

静岡県関係のものも多い。この青峯信仰は県内の漁村に広く行きわたっている。

危急のときには心の中で「青い青い」と唱えればよいとも聞いている。

また、夜釣りをする時に船中で榾火(ほだび)を燃やすことをナダ火(灘火)と呼ぶが、ナダ火を布回しに二度振り回して海に捨てる。

それは青峯さんに献ずるのだという。

駿河湾ではないが、伊豆東海岸の富戸(ふと)で老婆たちが青峯さんのお念仏を伝えていることを知った。

アオミネさんは漁民の神だからだ、と今でも毎月行っている。

櫓(ろ)も櫂(かい)も 折れて命の卮うさを

ムサクで救うアオノシキかな

有難や 登りて拝む正纈寺

峯の嵐でカミノリなるらん

浪風の 荒き深きを漕ぎぬけて

青峯山に着くの嬉しさ

|

|

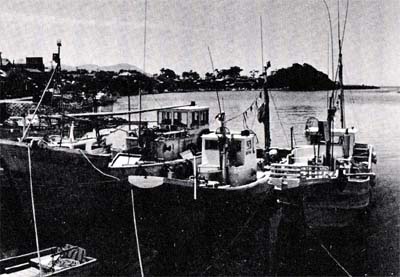

狩野川の河口に我人道という漁師町がある。活気のある町だ。

作家の芹沢光治良はここの出身である。最近「我入道の小史と民俗」という本を出版した人がいる。

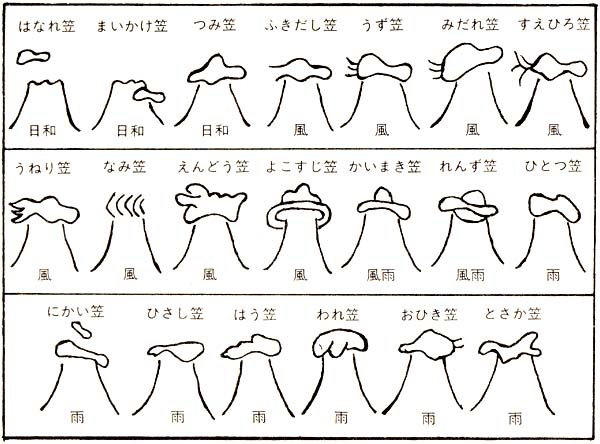

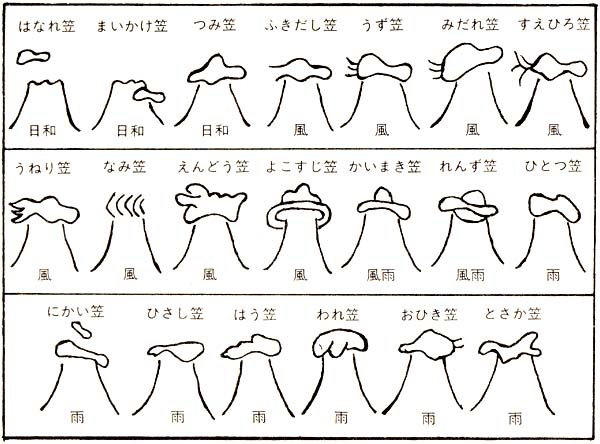

笹原俊雄氏であるが、その中に「富士山の笠と天気予報」として二○ほどの図示出ている。

日和見(天気や風)は漁民の生命と直結するだけに、徴妙な雲の変化に対してもするどい眼を向けていたことがわかる。

富士山にカンヌキ雲(七、八合目のあたりに西から東にかけて白く細い雲)がかかると雨、とか、富士山に白い笠雲がかかると雨、富士山に黒い笠雲がかかると風が出るという。

その他、朝の虹はその日のうちに雨、夕虹は明日の日和、朝焼けは雨、夕焼けは翌日晴、地震があると陽気が変わる、などといった諺(ことわざ)も拾ってある。 |

狩野川河口の漁師町・沼津市我入道(がにゅうどう)

|

2 河口の難破船 top

昔は、伊豆と沼津との交流は船に頼っていた。

といっても、狩野川の川船ではなく、西伊豆の海岸づたいに通う船によるものだった。

伊豆から来る船はみな、狩野川口にある沼津の船着き場に荷を揚げた。

沼津の下河原には下田通いの汽船発着所があり、大正一〇年頃の台風で河口が浅くなり遡上できなくなるまでは一日三回、朝一番は下田行き、昼は松崎行き、夕方に土肥行きの巡航船が出ていたという。

狩野川河口はセンバといわれ、三角波が立って波のもめる難所だった。

伊豆から来る船がそこでしばしば難破したのである。

そのたびに河口にある漁師町の我入道から救助船が出動した。

難破船を見つけたものは誰でも大声で「ダセンダー、ダセンダエー」と町内をふれて回る。

この声がかかると、青年たちは家から飛び出して救助に向かった。

一七歳から二五歳までの青年は、一戸から必ず一人は青年会(若者組)に入り、こんな時には「救難若」として救助に向かうように決められていたのである。

入らないと村八分にされるので、泣き泣き入った者もあったそうだ。

伊豆は全国的にみても若者組の発達した所であったが、特に漁村では厳しい海の生活との関わりの中で、若者組が果たした役割は大きかった。

我入道東町の真野弥一氏(明治三六年生まれ)は若い頃、青年会の会長を経験した漁民であった。

西風が吹き始める頃になると「ダセンダエー」と呼ばわる声が、ことによると日に二度や三度も聞こえることがあったという。

そんな時は濡れた着物を着替える暇もなく、また荒海に救助船をこぎ出さればならなかった。

八丁櫓の救助船は常に出動態勢を整えて、河口に近い浜にあげてあった。

青年たちは普段から厳しい規律の中で生活していたので、救助の時になって水に飛び込むのが嫌だなどと言い出す者は決してなかった。

時には救助に向かった青年の中で高波にのまれて命を落とす者も出た。

真野さんが会長をしていた時代からだけでも八人の若い衆がその犠牲になっている。

河口で難破するのは我入道の船ばかりではない。もちろん他村の船の場合にも出動した。

危険に対する何の保障もないこの無償の行為に命をかけて勇敢に海に飛びこんでいった青年たちがいたのである。

真野さんはこの事実をなんとか多くの人に知ってもらいたいと考え、青年会の歴代会長五六人からなる「浮輪会」を組織したという。

会の名は救助に向かう若者たちが手にした浮輪にちなんでいる。

この会では、「救難若」の時代から水難救済会へと発展していった我入道の水難救助の記録を残していこうと努力している。

そして果敢に働いた青年たちの心意気を、今こそ我々の地域の生活に生かしていかなくてはいけないと、真野さんは熱心に語った。

3 下徳倉のコイ漁 top

普通の川には三五種内外の魚がいるといわれるが、狩野川水系にどれほどの種類がすんでいるものか、まだ確かめられていない。

昭和五二年の上、中流域の調査では九科二四種(一〇科二九種)が確認されている。

川筋に沿って歩いてみると、同じ川でも上流と下流では魚種が異なっていることがわかる。

上流にはアマゴ (狩野川ではヤマメと呼ばれる)、中流域にはウグイやオイカワの仲間がすみ、海からアユもこの流域にまで遡ってくる。

中、下流域はコイ、フナ、河口付近ではハゼ、ボラ、スズキなど海の魚も登場する。このような魚種の変化に応じて川漁の方法もなかなかバラエティーに富んでいた。

海の漁労と同様に網漁、釣り漁など様々な漁法が営まれてきたが、川という限られた条件の中で、かえって昔ながらの独特な漁法が最近まで伝えられてきたのである。

下流域の漁ではコイが重要な対象魚だった。

マチ網と呼ばれる大型のサデや投網も個々に用いられたが、村単位では海の漁労の影響を受けたと思われる大仕掛けな網漁も行われていた。

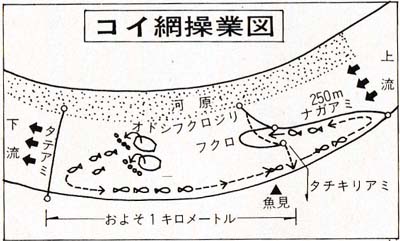

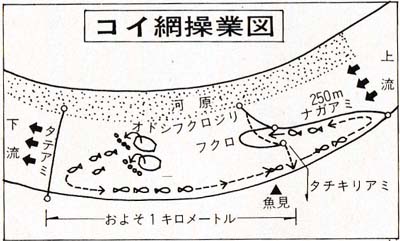

清水町下徳倉のコイ網がそれである。

狩野川が香貫山の北の山裾を巡るあたりに、山ガ下、水神堂、寺下、ワカサガラと呼ばれる四ヵ所の淀みがある。

ここで明治前半ごろには寒中の網漁で二〇〇〇匹ものコイをとったというのである。

今では信じられないような話だが、沼津史談会の村上忠見氏はこの漁の全容を掘り起こし、昭和四八年刊『沼津史談』一三号に報告している。 |

|

村上さんの案内で、この漁に携わった古老から話を聞いたり漁具を見せていただいた。

寒に入ると狩野川のコイは下流の深い淀みに集まってくる習性があるという。

そこで、これらのコイを文字通り一網打尽にしようというのがこの網のやり方だった。

いよいよコイの群れが下ってくる時期になると、村内から選ばれた魚見の人たちは厳寒の夜空が白み始める時分に起き出して、川筋の四つの淀みを偵察に歩いた。

そしてコイがはねるのを見つけ、群れを確認すると、「さあて、今日はここに網を張るべえ」とその日の漁の決行と漁場選定の相談をする。

決行と決まると、ようやく朝餉(あさげ)の煙がたなびき始める頃、村中にホラ貝を吹きならす。

コイ網仲間の招集の合図である。仲間は約三〇軒、総勢六〇人ほどだった。

まず漁場下手の川幅いっぱいにタテ網を張る。その上手一キロほどには袋網を仕掛け、さらに長網を川岸へ向け斜めに張る。

網の用意が終ると大船二艘に各二〇人ほどが乗込んだオドシの衆が淀みにこぎ出し石を放りこんでオドシにかかる。

掛け声も勇ましく、「ヨーイヤ ジャンヤ」と投げ込まれる石と船べりを叩く音におびえて、深い淀みにいたコイの群れは川下へ向けて逃げ出す。

下手のタテ網に当たるとヒレをかえし、隊列をなして今度は上手へ向かう。

魚見の役は、群れが袋じりの関門をぬけて長網の奥にすっかり入った時を見計らって「タチキレ」と号令を発する。

関門はタチキリ網でふさがれ、長網に当たって再び下手へ向かう群れは自然と袋網に追い込まれた。

大正時代にはこうして例年一〇〇匹から二〇〇匹ほど獲れたという。

この漁法は半定置式で数種類の網を使い、魚見役がいたり、タチキリ網という名称が用いられたりする点が、いかにも沼津の内浦で行われたマグロのタチキリ網漁法に似ている。

川漁の中でも海の影響を強く受けたと思われる下流域独特の漁法であった。

そして下徳倉の人にとっては、冬の楽しみな年中行事であり、農閑期の貴重な現金収入の道だったのである。

4 アユ漁 top

若葉の美しい季節に入って、アユの解禁を待ちわびる気持ちは、釣りマニアだけのものではなく、既に日本人の心の中に潜行民俗といってもよい。

またその季節感は、俳人の世界のみならず、日本人全体のものとして成長しつつある。テレビで長良川の鵜飼いを報ずる。日本人的趣味なのかもしれない。

アユの解禁と同時に黒山のように釣り人が集まっていても、女性は意外と少ないのはなぜだろうか。

トイレの便宜が悪いからだともいうのだが、案外女性は若アユに対して無関心なのかもしれない。

だが『万葉集』を見ると、佐賀県松浦河で盛んにアユを釣っているのは女性で、男性はあたかも美人コンクールを眺めるみたいに傍観していたらしい。

女性のアユ釣りといえば、古代、三韓征伐に向かった神功皇后は、アユを釣って戦勝を占った。

アユ(鮎)という字が魚偏に占と書くゆえんである。

神功皇后も吉野から大和へ入るに際し、丹生(にゅう)川の川上でアユ占いをしている(奈良県五條市)。

この当時、既に簗(やな)漁もあったし、『隋書倭国伝』によれば、鵜飼いが行われていたことも知り得るのである。

肥前松浦郡の玉島川で女がアユを釣ると書いたが、これは『古事記』にも見える。

さらに『日本書紀』によれば、

「是を以て其の国の女人、四月の上旬に当る毎に、釣を以て河中に投げ、年魚を捕ふること今に絶えず。唯男夫釣ると雖も、以て魚を獲ること能はず」(岩波文庫版)

とあるのはなぜであろうか。

アユ釣りのメッカともいうべき狩野川であるが(大仁辺を“狩野川銀座”と呼ぶのだそうだ)、古代からアユ漁が行われていたにちがいない。

近年、大仁町の鈴木柳氏によって発見された文書一通を、参考に取上げてみる。

頼書一札之事

田方狩野大見簗付村々ヨリ

御頼申上候ハ天野村川筋

於堰所二月上旬ヨリ三月迄

小鮎釣漁仕引続夏ヨリ秋迄

友釣卜唱候新規之釣漁仕

中々夥敷儀ニ而簗付村々

既ニ御運上ニモ相枸リ候義ニ付

其御村方相頼前書釣漁

御差留之義韮山御役所江

御願立則御触流打裁(戴ヵ)仕

早速御差留ニ相成候段

一統難有仕合ニ奉存候然上者

右一条ニ付如何様成義至(到ヵ)来

致候共諸入用者勿論何(事)

成共其御村方案内次第差

支無之様村々一同急度

取斗可申候為後日連印

一札差出申候仍而如件

天保三辰五月日 大仁村

熊坂村

小立野村 印

日向村 印

加殿村

上白岩村

関野村

梅木村 印

月ヶ瀬村

瓜生野村 武右ヱ門殿

牧之郷 源兵衛殿

瓜生野村 御役人衆中 |

江戸時代後期のアユ漁の様子を伝える文書

落ちアユの季節(函南町日守)

|

これによると簗には運上金(税金)がかけられ、大仁村から上流、さらに大見川沿いの村々では税金を払って簗漁をしているのに、天野村では堰を作って釣ったり、当時既に「友釣り」を採用していたというのである。

生業としてではない単なる釣り漁にまでは運上金はかけなかったであろうし、鮎の「友釣り」が出てくる資料としても面白い。

5 モジリとウケ top

雨で川が増水した後などには、よく筌(うけ)が岸に打上げられているのを見かけることがある。

筌とはウナギなどの魚類を獲らえる一種の漁具で、日本各地で様々な呼び名がある。

静岡県内でもウケ、ウゲ、ウギ、タギ、ダルマ、ツボ、モジリ、モジ、ヤナなど多くの地方名で呼ばれている。

狩野川ではおおまかに言って、函南より下流域ではモジジ、上流域ではウケとモジジの名称が併用されている。

狩野川では筌を使ってウナギ、アユ、コイ、カニ、マルタなどが獲られている。

使い方は大きく分けて二種類あり、エサを入れて誘いこむ方法と、産卵や水温の変化に応じて魚類が川を上り下りする習性を利用して獲らえる方法とがある。 |

モジリを編む内田長平さん(函南町肥田)

|

上流域では後者の大型の筌をモジリと呼び、前者をウケと呼び分けているようだ。

エサを使う筌で最もよく使われているのがウナギやカニ用の筌だ。

これは、まず竹ヒゴで簾(すだれ)を編み、円筒形に結びつけタガをはめてから上端は束ね、下端は入口としてコシタを取り付ける。

コシクは内に向けてとがっていて、一度入った魚が二度と出られない仕掛けになっている。

ウナギ用の筌はドバミミズをエサに入れ、五月末から八月頃まで漁を行う。カニ用の筌はこれより一回り大きい。

エサにはサバなどの頭やアユを入れ、七月から秋にかけてがよく獲れる時期である。

アユをエサに入れるとこの筌に大ウナギがかかる。

また三角モジリ(三角ウケ)と称し、断面が三角形をした筌があった。

長さ約一・五メートル、底型平らで中にムシロを敷き、ここにサナギ粉と泥を練ったエサをすりつけ、ハヤ、マルタ、コイ、フナなどを九月から正月頃までの間に獲ったものである。

一方、下りアユ(落ちアユ)や下りガニ、上りマルタなどを獲る筌にもいろいろな形があり、漁法が工夫されていた。

多くは川を石、簀(す)、網などでせいで誘導部をつくり、最後に筌をつけて魚類を落とし込む方法がとられる。

下りガニには六ツ目のカゴウケが使われている。秋、九〜一〇月頃の下りガニはやみ夜に川岸近くをゾロゾロとあるいて下る。

これには「カニの道」というのがあり、そこへ仕掛けておけば必ず獲れるものだが、わかるようになるまでには相当熟練を要するという。

修善寺付近でモジリと呼ばれるものは、落ちアユ専門の巨大な筌である。

モジリ場と称して石で川をせぎ水の落ち口を作り、ここへ直径二メートル、長さ四〜五メートルもある筌を仕掛ける。

コシタはついていないが、水圧で落ちこんだアユは逃げることはできない。

アユの群れが入ると筌からパーツと水が吹き出すという。この筌はタタッコミとも呼ばれた。

時には人間が落ちてこれに入り死ぬようなこともあったので、子供たちはモジリ場の近くでは遊ばないように厳重に注意されていた。

また、セバリにも筌が使われる。セバリというのは川幅いっぱいに網を張り、両岸近くにマセと呼ばれる魚捕ら部を作り、小型の筌に落ちアユが頭を突っ込んで動けなくなったのを獲らえる漁法で、大仁町白山堂付近などで見られる。

修善寺のモジリやこのセバリなどは、むしろ簗漁に近い漁法に筌が応用された例である。

筌は古い道具である。浜松の伊場遺跡からは奈良時代の筌が出土している。

そして古い時代に完成された筌のすぐれた機能は現代にも生き続けている。

6 鵜飼い top

サグリと呼ばれるアユの手づかみ漁は、おそらく川漁の中でも最も原始的なものだろう。

狩野川でも、川筋の各所にハカセといわれるような名人がいたが、決して特殊な人にだけできる技術というわけでもなかったらしい。

夏の暑い盛り、八月頃の夜中に川に腰まで入り、アユのいそうな石のハラを両端から手さぐりで獲らえる。

尾にさわると逃げられるので、少しでも早く頭から捕まえるのがコツだという。

フナもそのつもりでやれば、手づかみで五貫目(約一九キロ)も楽々捕まえられたという。

鵜を使う漁法も川漁の中では古風を残したものである。

狩野川の鵜飼いについては明確な記録は残っていないが、『史話と伝説 伊豆・箱根』によると、伊勢新九郎、のちの北条早雲が堀越御所(伊豆長岡町)の関東公方のために鵜飼いの主催を命じられ、その時、美濃国(岐阜県)の長良川から鵜匠を連れ帰り、狩野川で鵜飼いを見せたという話が伝えられている。

この時の鵜匠、甚五兵衛父子は、その後も永くこの地に留まり、古奈村(伊豆長岡町)の狩野川河岸に屋敷を構え、領内の百姓や漁師たちに鵜飼いの技術を伝えたという。

大仁の水晶山の東側山裾に「鵜飼天覧御所」と彫られた石碑がある。

これは明治二七年、沼津御用邸滞在中の皇太子殿下、のちの大正天皇が鵜飼いをご覧になったのを記念して建立されたものである。

柳原由兵衛の『大仁略誌』には「狩野川鮎漁御狩御来遊、淵端ヨリ滝ノ鼻先迄船二隻ヲ組ミ御狩、夕方沼津へ御帰還サル」とある。

この時、鵜飼いを見せたのは一体どこの鵜匠だったのだろうか。

鵜飼いはオフシーズンの冬になると、鵜の飼育に多くの餌代を必要とした。

そこで、水産加工による魚くずが豊富だった沼津や小田原に、相模川や多摩川あたりの鵜使いが冬の間だけ鵜を預けたことがあったという(可児弘明著 『鵜飼』)。

このような関係の中で、狩野川で鵜飼いが行われたことを考えることもできるだろう。

鵜飼いは意外に全国各地で行われていたらしく、静岡県内でも、安倍川や富士川筋に鵜を使う人がいたことが確認されている。

狩野川の鵜飼いが漁労として定着していたかどうかは疑問だが、伊勢新九郎の話や明治初期の話などはその存在を物語る伝承である。

大正の末から昭和の初め頃、狩野川にどこからか鵜をつれてきて使う者があったが、川漁師たちはそれを大変きらったという話も聞いた。

鵜の臭いでアユが寄りつかなくなるからだという。

ところで、清水町下徳倉や函南町肥田あたりでは、ウナギのヅッゴ釣りという、少々風変わりな漁法が行われていた。 |

鵜飼天覧御所の碑(大仁町水晶山東麓)

|

普通、ウナギを釣るにに、穴釣りやオキバリ、ハリナワ(延縄)などの方法が行われるが、この方法はヅツゴザオと呼ばれる長さ三メートル弱のヒノキ製の竿を使う。

二尋(ヒロ、一尋は五尺または六尺)ほどの糸に長く何匹もミミズを通し、これを玉にして竿の先に直接結びつける。

釣り針は使わない。こんな簡単な仕掛けで一晩に一〇キロから二〇キロものウナギを釣り上げる名人がいたというから驚かされる。

この漁は九月頃、台風などによる出水のあと、夕方から夜半にかけて行う。

こういう時にウナギは川下に流され再び遡上してくるが、非常に食欲旺盛になっていて、エサに食いつくとなかなか離さない。

そこで、このような漁法が可能だった。

漁労は魚と人との知恵くらべだ。原始的といえるような素朴な漁労であるほど、川筋の人々が実によく魚の習性をとらえていたことがわかる。

7 ヤマメの手づかみ漁 top

渓流にはヤマメ(山女)がいる。「五月ヤマメ」といって、谷川の水も日増しに温んでくる五月頃になると、ヤマメは急に生き生きとしてくる。

冬の寒さから解放されて元気づいてくるということもあるかもしれないが、彼等が好んで食べる小虫などが繁殖するせいではないだろうか。

この頃になると活動が旺盛なために腹も減るのであろう。

餌もよく食うそうだ。だからヤマメ釣りには絶好のチャンスなのである。

腕のいい釣り師にかかると、糸が垂れるが早いか、すぐ食いつく。

でも最初の一匹を釣り蝟うともうだめで、さっさと場所を変えた方がいい。

ヤマメは非常に敏感な魚で「ヤマメ釣りには曇った日の方がいい」といわれているのも、竿の影がささないからである。

雨上がりの、ちょっと水が濁っているような日ならなおいい。

竿の影に対してすら敏感なのであるから、まして人間の姿を見せたりしてはいけない。

そのヤマメを手づかみにする、という話を聞いた。最初は、そんなバカな話が、と思った。

金魚だって、いざ手づかみにするとなると、容易ではないだろうと疑ってみたが、その老人は子供の頃、十中の七、八は逃さなかったというのだ。

老人の話を聞こう。

まず岩陰に隠れて川の状態をじっと観察する。ヤマメを手づかみにするには暑い日の方がいい。

というのは、暑いと時々石のハラマヘもぐ力込むからである。ハラマとは、石と石のすき間のことである。

ヤマメでもアユでも、川の中で静止している間は必ず流れに向かっているわけで、ヤマメが石のハラマヘ入ったのを見定めたら、そろそろと下流から近づいてゆく。

そしてそっとハラマヘ手をやる。その際注意すべきことは、ヤマメの尻尾や頭には絶対にさわってはならない。

もし少しでもさわればヤマメは電光の如く逃げてしまう。

だが、尻尾や頭に対してはかくも敏感なヤマメにも、一つの盲点がある。

それは腹である。腹にはいくらさわられても平気だ。

そのままそっと上に持ち上げても逃げないのだ。

種明かしをしてしまえば手品みたいなもので、ナーンだと思われるだろう。

しかしこんな簡単そうな方法の陰にも、多くの人の長い経験が隠されている。庶民の知識に、私は深いものを感じて、感銘さえ覚えたのであった。

少なくとも、ここには自然と人間との接触があった。

魚を獲ることが殺生な行為だと非難する前に、それを自然跛懐だと考える以前に、豊かな自然の中に生きる人間があった。

保存食としての利用も…

8 川魚料理 top

釣り人にとって、河原でとりたてのアユを塩焼きにして食べる時ほど幸せを感じる時はないだろう。 ほのかな川苔の香りかよく、味も格別だ。 |

とりたてのアユは格別に美味だ |

アユの料理法や保存法に全国的に極めて種類が多く、このことは、この魚が古くから人々の生活と深い関わりを持ってきたことを物語っている。

また、川が汚れていなかった時代には、アユは非常にたくさん獲れて食べきれないほどだったことも想像できる。

大仁町白山堂(しろやまどう)で川漁を続けている勝海文男氏(明治四五年生まれ)などから、狩野川での川魚の食べ方をいろいろ聞かせていただいた。

アユは塩焼きが何といってもうまいが、フライや天ぷらにしたり、甘露煮やアユずしにもする。

かす漬けにして保存したり、落ちアユの時期はヒラキにしたこともあった。

春三〜四月、桜の花の咲く頃、ウミマルタと呼ばれる二尺以上もある大きなマルタがのぼってくる。

これはコイのアライと同じように、三枚におろしてポンズで食べる。

ポンズとは砂糖を加えた酢みそのことである。

五月になって藤の花が匂う頃、今度はフジバナと呼ばれる小型のマルタが群れをなしてのぼってくる。

およそ五〜六寸、大きくて七〜八寸の大きさである。コケラ(うろこ)も小さく骨も軟らかくて、一番おいしい頃だという。

勝海家ではこれをニビタシ(甘露煮)にする。

まずヨーグシ(魚串)に刺し、昔けユリイ(囲炉裏)の周りに立てて長い時間かけて焼いた。

今はカンを使って蒸し焼きにしている。これをアラマキと呼ばれるワラの束に差して乾(か)らす。

こうしておけば何ヵ月も保存することができる。

これをよく水で煮て、すっかり軟らかくなったところで砂糖、ミリン、ショウユで煮込んだのがニビタシである。

カンジイ(カジカ)も同じ方法でニビタシにして食べることができる。

また五月頃、陽気のよい日にハヤが集団で浅い所にたまっていることがある。これをコウラボシと呼んでいる。

コウラボシのハヤはアシが速く、投網を打って獲らえるには大変熟練を要する。

ハヤはこのころが“しゅん”で、デンガクにして食べるのによい。

デンガクは串に横刺しにして焼き、サンショウ味噌をつけて食べる方法だ。

修善寺町本立野付近ではで夏の夕暮れになると、どの家からもカニを叩く音が「トントン トントン」と聞こえてきたという。

ツメに藻くずのついたズガニは、うどんの汁などのダシとして最高だ。

子供の頃はこれがおいしくて楽しみだったと語る人は多い。

そして「今夜はカニ汁だからよく叩け」とマナイタの上で叩かされたものだった。とにかくよく叩くのがコツだそうである。

カニは丸のまま煮て食べるのもうまいが、腹にあるフンドンやエラ、ツメをとってから、甲らを二つに折って汁にして食べる方法もある。

これをオリガニという。あまりダシは出ないが、身をハシで突つき出して食べる楽しみがある。

またよく叩いてから小麦粉を混ぜ、小さなタンゴにしてミソ汁に入れるカニのタンゴ汁もおいしい食べ方だったし、カニずしもごちそうだった。

狩野川のカニを沼津の原や富士市の鈴川辺りからよく買いに来た。祭りの日には欠かせないものだったらしい。

狩野川は半島の川なので、流域の人々にとって海の魚は決して入手の難しいものではなく、西浦(沼津市)や東浦(伊東、稲取方面)からボテーと呼ばれる行商人が、天びん棒に魚を担いで時々やってきた。

しかし、やはり身近な川で獲れる川魚の昧は、季節折々の楽しみを人々に与え、かつ重要なタンパク源にもなっていたと言える。

top

****************************************

|