|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

|

六章 猪の里――天城の風物詩

狩野川の源流は天城峠付近ということになるが、湯ヶ島までが狩野川で、その上流は持越川と本谷川とに呼び分けることが多い。

天城(甘木)の呼称は江戸時代から一般化したようで、鎌倉時代以前は、単に「狩野の山」と呼んでいたようである。

その天城峠はハイカーに人気のある所で、八丁池や遠笠山を縦走する人も多い。

四季折々の自然を求めて訪ねる人や峠道をロマンを求めて歩く人たちに、天城路はたくさんの話題を提供してくれるだろう。

初夏にはシャクナゲが美しい。そのピンクの花は風格の高いものである。

八丁池にはモリアオガエルもいる。樹上に産卵する珍しいカエルである。

猪、炭焼き、椎茸、ワサビなど天城の山里に住む人々に関わりの深い山の幸。

また、井上靖、穂積忠など多くの作家、作品を育み、川端康成の『伊豆の踊子』に代表される名作の舞台、天城の風物は、山峡に住む人々と、この地を訪れる人々とのさわやかな協和点でもある。

|

|

1 天城と狩野川――地名の起こり top

狩野川の源流は天城峠付近ということになるが、湯ヶ島までが狩野川で、その上流は持越川(猫越(ねっこ)川が合流する)と本谷(ほんだに)川とに呼び分けることが多い。

湯ヶ島で合流するところから「落合楼」という旅館の名称も生まれたのであろう。

かって、天城湯ヶ島町市山の江藤延男氏に案内されて、「これが湯ヶ島層です」と、この辺りの地層について教わりながら滑沢渓谷付近を見せていただいたことがある。

そのとき「土常茶」(きあまちゃ)の木というのも、初めて教えられた。

土常茶というのは野性の甘茶の木で、一説に「天城山」のアマギの語源とされている。天城山には土常茶が多かったからというのである。

「天城(甘木とも当てる)」という呼称は、江戸時代から一般化したようで、鎌倉時代以前は、単に「狩野の山」と呼んでいたようである。

「狩野の山」から流れてくるから「狩野川」であったろうし、「狩野」地方に拠点を置いていたから「狩野氏」だったはずである。

では、「狩野=カノ」の語源は何であろうか。

有力なのは「軽野(枯野)」説で、カルヌ、カラヌがカヌに変ったという考えである。

その「カル」「カヌ」を、古代朝鮮語などから考える方がいい、という意見も出ている。

第二は「火野」説。「火野」(かの)は焼畑農耕のことで、ひいては開墾そのものを「カノ」と呼んでいる地方も多い。

しかしながら、伊豆では開墾のことをアフタないしはアラコというが、カノとは聞いたことがない。

古くはカノと呼んでいたものが、近年アラクという言葉に変ったのだと考えれば別だが、「火野」という漢語からくる語感は、アラクよりも、むしろ新しいと思う。

第三には「金属」説である。これは、私の新説である。

「カナ」が「カノ」に、従って「金山」(かなやま)が「狩野山」に、「金川」が「狩野川」になったのだと思う。

「金山」から流れる川だから「金川」であっだろうし、「金山」から流れる川であったため、古くから若干の鉱毒を含んでいたのではなかっだろうか。

「金川」といえば、「神奈川県」の県名となったのは横浜の市中を流れる「金川」であったし、群馬、埼玉両県の県境を流れる「神流(かんな)川」も、伝説としては、上流からご神体か何かが流れてきたから、といったような民間説話をもっているものの、鉱山とは関係が深いらしい。

その他「カナヤマ」「カネヤマ」と呼ばれている地名は多い。

以上の理由から、「金山」から流れ出る川、あるいは金属質、いわゆる「カナケ」を含んでいる川という意味に解しているのだが、あくまでも私の勝手な解釈である。

ところで、「天城山」という山が単独の山ではなく、最高峰万三郎岳(一四〇六メートル)をはじめとして万二郎岳、遠笠山、鉢窪山等の総称であることを他所の人たちは案外ご存知でない方が多い。

万二郎岳、万三郎岳は、マンジロウ、マンザブロウではなく、必ず、バンヅロウ、バンザブロウと呼ばねばならない。

それは「磐次磐三郎伝説」があったことに他ならないと思うからである。

「磐次磐三郎伝説」とは、北関東から東北にかけて多いマタギ(狩人)の柤先についての伝説である。

日光山(二荒山)と赤城山の神が戦をされたとき、日光山の神を助けて以来、全国の山を自由に狩する権利を得たという類である。

天城からはこの種の話は聞けないが、万二郎天狗と万三郎天狗がいたという話を聞いたことがある。

かってはマタギの話があったものと思われる。

2 猪の里 top

天城山周辺の温泉場では、「猪鍋」(ししなべ)を看板にしている宿が幾つかある。

吉奈、湯ヶ島、湯ヶ野といった温泉場である。

近頃では旅館だけでなく、マイカー族用の小料理屋も目につく。

猪鍋は天城山麓の温泉場の名物となっている。が、これはもちろん冬のものである。

天城には現在でもかなりの猪がいる。

それ以上にイノブタもいる。

イノブタというのは猪と豚のかけ合わせで、こうでもしないと、たくさんのお客に用立てるわけにはいかない。

時折肉屋の店頭に本物の猪かぶら下がっているのを見るが、いつ獲れるかわからぬ猪では、不特定多数の来客を受入れるわけにはいかないだろう。 |

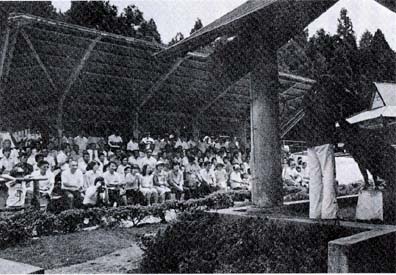

天城の名所“イノシシ村”

|

冬の天城にやってきて猪鍋をつっつくとなると、自分はいま天城に来ているのだな、という気分に浸れるから楽しい。

猪の肉を「牡丹」(ぼたん)と呼ぶ。馬肉を「桜(ケトバシとも)」というのに対して、シャレて呼んだのである。

「駒が勇めば花が散る」(馬−桜)というのに対し、「牡丹に唐獅子」という言葉から出ているのであろう。

獅子に対する猪は語呂合わせということになる。

シシという言葉は、肉獣の総称であった。

猪は「亥(い)のシシ」、鹿は「鹿のシシ」、羚羊(かもしか)を「カモシシ」あるいは「青シシ」と呼ぶ。

羚羊がどれだけいたか知らないが、鹿や猪は多かった。殊に鹿は肉だけではなく皮が珍重された。

狩の主目的は鹿皮の採取にあったとさえいわれる。

鹿皮をナメして武具等に使用するためである。熊は熊の胆(い)が主目的であったろう。

天城には猪が多かったらしい。冬など食糧に困ると里近くまで姿を現し、山の開墾地等を荒らした。

そのため「猪垣(猪落し)」が巡らされていた。

「猪垣」といっても単なる上手を築いたもの(デェともいう)が多いが、中には石垣もある。

その角あたりに落とし穴を作って猪を捕った。

夏の猪肉は臭いが、冬の猪肉は“肉の王様”だという。

獅子(ライオン)は百獣の王という表現とも関係があるかもしれない。

猪の子は瓜に似たシマ模様があるところから「瓜坊(ウリボウ、ウリンボ)」と愛称され、全くかわいい。

けれども猪を飼ってみると、瓜坊の時はかわいいが、大きくなるにつれて手に負えなくなる。

放っておくとゴミ溜をあさるので困る。食い散らすからである。

だから、いい所だけねらって食うことを「ししっくい」といい、最もだらしない横着な食い方とされる。

ハンターにとって猪撃ちはあこがれの一つだ。

猪犬(ししいぬ)のいいのがいると、猪をおびき出してくるので、猪撃ちの成否は犬の良否にかかっているという。

山をとぶ(疾走する)ときの猪は、「ミノ毛(背中の毛)」が逆立っているから、ハンターは七分三分ぐらいに、少々下をねらって撃たねばならぬ。

ただしこれは、猪撃ちの老人たちからの受け売りである。

猪の肉はいくら熱いのを食べてもやけどすることがないともいう。

猪を撃ったら、まず体内のガスを抜くために口を裂く。

熟練した猟師はてんでに弁当箱か何かで生血を飲む。

少ししょっぱいが、しばらくすると体内がポッポッとほてってくる。

猟師仲間か普通「胆」と呼んでいるのは「肝」で、胆は弾丸を当てた者が取る権利を持っている。

非常に苦いが、腹痛や癪(しゃく)に効く。

毛がこわくて、皮はあまり用をなさないため、大抵は捨ててしまう。

猪の巣を「シシのアマス」という。トンネル式だ。

だから、ズツナシ(横着)して“万年床”にすることを「シシのアマスのようだ」という。

冬は屋根がなく落ち葉だけだが、体に脂がのるから寒くはない。

逆に夏は、ハエなどをうるさがるから屋根を葺くという意外に神経質な一面もあるらしく、猪武者らしがらぬ話である。

3 熊野の炭焼き top

天城湯ヶ島町の江藤氏からは、天城峠に程近い所で、和歌山県熊野地方出身の炭焼きの墓も案内してもらった。

天城山の炭焼きにも熊野の人が関係していたことがわかる。

熊野地方は「備長」(びんちょう)と呼ばれる良質の炭を産することで知られていた。

天城の山中にまで、熊野の人がきて炭を焼いていたのである。

彼等によって炭焼きの技術革新が行われていたものと思われる。

熊野の炭焼きの墓というのは、中央に「南無阿弥陀佛」と大きく書き、その右は道標を兼ねていた。

右ハやまみち

左ハ下田海(ママ)道

南無阿弥陀佛

天明七未天二月十八日

善翁信士、紀州ヲハセノ住人、炭焼市兵衛事

天城における熊野の炭焼きにしても、この一例だけならば偶然だとも考えられようが、旧二本杉峠の山の神付近にも石仏があり、熊野の住人某と記してある。 |

今では珍しい光景となった炭焼き

(中伊豆町上和田)

|

熊野地方でも、例えば新宮水野藩では、藩の財政政策として積極的に製炭を奨励、「御炭山」を設け「浜納屋」を建て、五百石船程度の「炭御船」に約二、〇〇〇俵の炭を積んで江戸の鉄砲洲に運んでいる。

江戸には「炭支配人」を置き、鉄砲洲の「炭問屋」と協力して販売していた。

また江戸市中の所々に「炭蔵」を設けて大量の炭を貯蔵し、随時需要に応じていたのである。

『日本木炭史』にも、天城炭は紀州の流れを汲むものと見えている。

蛇足かもしれないが、相州江ノ島の弁天様(江ノ島神社)の青銅の鳥居(現在のものは文政四年=一八二一再鋳)の銘文にも「熊野・炭問屋中・熊野屋勘吉」等の名が銘記されている。

紀州といえば、単に「紀文(紀国屋文左衛門)の材木や蜜柑船だけを連想しがちであるが、伊豆や房総方面の海産物商人として定着している人もあるし、漁業への影響も大きい。

紀州藩では伊豆の漁民に金を貸し付けている。

それによって、伊豆の漁民たちも新規の漁網を買い入れ、新しい漁法を採り入れたのであった。

伊東の「斎藤文書」(飯島実、稲葉七生両氏の尽力によって紹介された)に、

奉拝借御金割済証文事

一、金百両也

右返上納左之通

元利金三拾五両也・来亥年十一月廿日限返上納

元利金三拾五両也・来ル子年十一月廿日限返上納

元利金式拾九両也・来ル丑年十一月廿日限返上納

元利金式拾六両也・来ル寅年十一月廿日限返上納

元利金式价三両也・来ル卯年十一月廿日限返上納

右者本紙拝借讃文之通御年貢上納ニ差支拝借奉願上候処

格別之御慈悲を以年賦済御聞済被成下難有奉存候誠二右

御金之儀者御大切之御金故期月日限通少茂無遅滞急度上

納可仕候為後日連印撰文差上申候処仍而如件

天保九戊年十二月

鈴木親之助知行所・豆州加茂郡松原村

扞借入・半兵衛願

同 ・与 八(印)

与兵衛(印)

政右工門(印)

三郎兵衛(印)

向井将監知行所・同州同郡宇佐美村

同 ・忠兵衛(印)

小笠原安芸守知行所・同州同郡同村

圜 ・半之郎(印)

前書之通相違無御座候二忖村役人引請為後證奥印仕候

以上 松原村

百姓代・治郎左工門(印)

組 頭・宇左衛門(印)

紀州様

御貸付所

極めて常識的な表現だが「黒潮文化」という大きな背景を想定せずにはいられない。

人、物資、漁法はもちろん、精神文化に至るまで、密接な交流があったにちがいない。

船が主要な交通手段であった時代は、伊豆と紀州とは、ついお隣りだったのである。

東海道線が開通してからかえって遠くなってしまったのだ。

話を戻そう。

江戸幕府は天城山の御林(明治以降は帝室御料林、そして戦後は国有林となる)管理政策として制木した。

「御制木」となったのは松・杉・檜・樅(もみ)・欅(けやき)・栂(つが)・花柏(さわら)で、これがいわゆる「天城七木」である。御制木以外の雑木を利用して炭を焼かせていた。

薪炭材は無償で下付されたが、その反対給付としての「冥加植栽」は、内実は半強制的なものであったらしい。

村方にも雑木や下草の利用をさせたが、その代わりに衫苗を植え付けさせた。これが「お礼杉」である。

運上(税金)という名目ではなかったものの実質的には強制寄付であった。

熊野の炭にしてもさることながら、天城の炭にしても、主として江戸に送られていたのであり、その背景としては、俗に八百八町といわれた江戸の繁栄があったはずである。

4 椎茸とワサビ top

明治の初めごろ、山林にも税金がかかると教えられた結果、山村の人々は皆、山林は個人持ちではない、と言い出し、また所有者のはっきりしない共有林なども手放して、官林に編入されてしまった場合が多かったという。

そのため日々の薪でさえ国有林から拾い集めてくるのだと笑っていた老人の顔を思い出す。

こうした話はあちこちの山村で聞かれるが、どこまで本当かわからないものの、山に囲まれて生活しているのに、自分の(共有の場合も含めて)山林を持たない農民がいることも事実なのである。

天城のような広い国有林地帯にはそういう例が多かった。

雑木を利用した炭焼きや、沢地、林間を利用したワサビ(山葵)、椎茸の栽培が盛んに行われたのは、こうした山村の人々の生きる知恵であったように思える。

天城の山道を歩いていると、思いがけない所に夥しい数の椎茸の原木が並べられているのに気付いたり、谷間の小さな沢にワサビが栽培されているのに出合うことがある。

天城は、椎茸栽培がわが国でも最も早く行われた所であるといわれている。

そして椎茸栽培の歴史が、天城のワサビ栽培にも関わりをもっている。

椎茸は、もともとは自然に朽ち木や枯れ株などに発生したものを採取していたのだろう。

それが、江戸時代になって人工で積極的に作られるようになった。

場所は狩野川上流部の上狩野村湯ヶ島字西平、年代は元禄(一六八八〜一七〇四)の頃とされている。

初めは、椎茸の生えた倒木に目印として鉈(なた)目を入れておいたところ、翌年、その鉈目からさらに多数の椎茸が発生したのを見つけ、これが人工栽培の端緒となったという話である。

天城の椎茸栽培はその後も技術的に発達して、椎茸師、あるいは椎茸製造教師と呼ばれる指導者をも輩出することになった。

天城湯ヶ島の椎茸師は、江戸時代中頃には、遠州の周智郡、気多郡、磐田郡の水窪方面で椎茸製造を始めたり、さらに常陸(茨城県)や日向(宮崎県)にまで出かけて椎茸栽培の指導に活躍した。

こうした椎茸師の中に、上狩野村(湯ヶ島)の板垣勘四郎がいた。

永く天城山の湯ヶ島に山守の職にあったが、延亨元年(一七四四)、代官の命により椎茸栽培の師として安倍郡有柬木村(静岡市)に派遣された。

この地は古くからワサビを産していた所で、板垣はここからワサビの苗を持ち帰り天城の地で試作を始めた。

これが伊豆天城におけるワサビ栽培の発祥とされている話である。

板垣の没後、ワサビ栽培は盛んになり、天明年間(一七八一〜八九)には江戸市場でも名声を得るようになった。

天城湯ヶ島町の山村開発センター前には、板垣勘四郎の功をたたえた「山葵栽培之祖碑」(大正一三年)が建てられている。

中伊豆町筏場新田の奥の谷間に開かれたワサビ田(ワサビ沢)の景観は実にすばらしい。

ワサビは生育条件が限られ、水温は四季を通じて一〇〜一七度を保つ必要がある。

水量の増減が少なく、フキやイタドリ、セリなどが生えるような、清らかで無機質の肥料成分に富んだ水でなくてはならない。

天城には、こういう条件にかなった沢が多かった。その上、ワサビ田は特に水はけをよくする必要があった。

そのために永い年月をかけて完成されたのが、現在の畳石式のワサビ田である。

山峡の地に築かれたこのワサビ田の石垣には、城の石垣に劣らぬ壮大さがあり、民衆のエネルギーのすばらしさを見る思いがする。

地面を掘り下げ、大小の石を幾圈にも積み重ねる。

条件が悪い所では人の背ほどまで深く掘ってワサビ田が築かれるという。

石の間にヌク(泥)がたまって水はけが悪くなると、タタミ替えと称してずっかり石を組替えなくてはならないが、これは一〇年ないし二〇年に一度くらいの作業である。

ワサビ田には、水温を保つために落葉樹の榛(はん)の木や夜叉五倍子(やしゃぶし)の木が日除けとして植えられており、これはコサギと呼ばれている。

すばらしい知恵だと感心させられる。

夏は葉が茂って日差しを遮り、冬は葉が落ちて日が当たる。

こうして水温を保つことが考えられているのである。

榛の木の仲間は沢水の中で生長し、あまり根もはらず落葉は大きく柔らかいので拾うのも容易である。

ワサビは一年半から一一年で収穫できる。

しかも、時期は限定されていないので、市揚の相場に応じて出荷できるという有利な点がある。

これも山峡の生業としてワサビ栽培が盛んになった一つの理由だったことだろう。

5 支流大見川の周辺 top

大見川の主流を遡ると、中伊豆町の八幡(はつま)、梅木(うめぎ)から姫之湯、貴僧坊、筏場、筏場新田に至る。

柳瀬(やなぜ)、宮上(みやかみ)付近で地蔵堂川や菅引川の合流も流れ込む。

この辺り一帯が先に述べたワサビ田(ワサビ沢)で知られている所である。

日本一を誇る天城ワサビの拠点であり、よいものは高級料亭に使用される。

歴史の上では宮上の最勝院に注目しておく必要がある。

曹洞宗中本山で吾宝宗燦(ごほうそうさん)による開山。数多くの末寺を有している。

惜しいことには、昭和一五年火災に遭い、たくさんの文書も焼失した。

「最勝浣縁起」によれば、永享五年(一四三三)管領上杉憲清(のりきよ)が祖父重兼のために真言宗西勝廃寺を再興し、改称したものである。

天狗にさらわれた話で有名な吾宝は伯父に当たるという。

焼失した仁王さんには、紙を喘んで金網越しに「紙つぶて」を投げつける習俗があった。

仁王さんに当たると虫歯が直るといわれ、「紙つぶて」がいっぱいついていた。

柳瀬には日蓮宗別格本山の実成寺がある。正安三年(一三〇一)日尊上人による開山である。

天台、真言等の旧仏教が衰え、鎌倉新仏教が急速に伸展した様子をこの山村にきても如実に読み取ることができる。

ところで、問題はワサビ田の条件である。

天城火山のカワゴ平パーミスと呼ばれる軽石層があり、これは天城山の中央火口丘から流れ出した溶岩によって形成されている。

これらの軽石層が日本一を誇るワサビ田の好条件なのである。

だが、この最も恵まれた条件が、逆に狩野川台風の被害を大きくした悪条件ともなったことを同時に知らねばならない。

このパーミス層は、水分を含みやすく、かつもろいからで、今でも筏場新田に行くと、狩野川台風の際、山が裂けた実例を目のあたりに見ることができる。

狩野川台風直後に訪れた時、ワサビ田はことごとく流失し、えぐりとられた山裾を川が流れていた。

見るも無残な状況を呈していたが、近年では前以上に立派なワサビ田が完成している。

台風の後、筏場の人たちが「三年間待っていて下さいよ」といっていたことばを思い起こす。

狩野川台風の水害の原因が、七〇〇ミリを超す記録的な大雨にあったことは当然として、自然条件としてはパーミス層の流失による土砂の堆積にあったことは、地理学上の常識らしい。

このことは、新進地理学者である日本大学(三島)の加藤雅功氏からも教示を得た。

それはともあれ、大見川によって裂けた山には蜂の巣のようにたくさんの穴が掘られ、そこに台風の濁流が流れ込み、そのために山が裂けたのだという話を聞いていた。

何故山にそれはどの穴を掘ったのかといえば(山芋掘りを連想される方があるかもしれないが、山芋の穴とは規模が違う)、それは「神代杉」(必ずしも杉とは限らず檜もある)を掘ったからである。

何百年、何千年という昔、天城の火山灰に埋没した神代杉は、少し炭化しているが、建具、その他の材料として珍重されたからである。

神代杉を掘り出すには、細い根からだんだんに根元の方へたどってゆく。

当然トンネルを掘ることになる。現在のようにブルドーザーで山を削ってゆけば楽だったかもしれないが、昔はすべて人力であった。

神代杉の採掘はブームを起こし、かくして人々はこれらの山々に無数のトンネルを掘った。真偽のほどは確かでないが、狩野川台風の当時聞いた話である。

神代杉が一本一五〇万円(狩野川台風の後)にも売れ、それだけで家が建ったという話まである。

神代杉に限るまいが、火山活動の盛んだった伊豆の山中には埋没した木が多かった。

大見川と冷川との分岐点に近い「梅木」などは、こうした意味で名付けられたものであり、これは佐々木武夫氏の注目すべき地名説である。

単に伊豆だけの問題でないこともわかってきた。筏場には屋号を「梅の木原」と呼ぶ家もある。

「梅の木原」は地名から出ているのであろう。伊東に「梅の木平」、熱海に「梅木沢山」、稲取にも「梅木沢」があり、いずれも関連するものである。

『増訂豆州志稿』の筏場村の項にも

文禄三年検地帳筏場村トアリ

「本村ノ地タル天城山北麓山中ニ属シ断崖絶壁数十丈ノ高アリ陵岳裂ケテ深谷ヲナスアリ

蓋古昔噴火ノ変アリテ此現状ヲ呈セルナラム地中往々大杉其他諸木ノ埋没セルヲ発見スル有リト」

と見えている。

ただし同書の梅木村の項には「昔ヨリ梅樹甚多シ以テ名トス」とある。

上白岩の県道と大見川の間、県道沿いに、東京電力の工事中、縄文遺跡が発見され、発掘が進むにつれてストーンサークル(環状列石)ではないかということになり、遂に国指定遺跡となった。

ストーンサークルは秋田県の大湯遺跡が知られており、北海道方面からの報告もあるが、関東以西では珍しいのである。

珍しいといえば、世界に冠たるブドウの高級種「巨峰」が、伊豆のこの地から生まれたことを知る人は少ないのではないだろうか。

大井上康氏は、大正八年に大井上理農学研究所を開いたが、在野の研究者であったため、官学偏重の国内でよりも、その業績はむしろ海外で認められていた。

「巨峰」が彼の手で生まれたのは昭和一七年のことであった。

6 浄蓮(じょうれん)の滝

top

高さ一五メートル、幅七メートル、淨蓮の滝は天城山中第一の滝である。 湯ヶ島から与市坂を登れば淨蓮の滝で、滝壺までの急坂道をコンクリートで固めてあるから、若者ならば一気に降りてゆくことができる。

駐車場も広く、観光シーズンや日曜日などは、ごった返すばかりの混雑ぶりである。茶店や土産物店も並んでいる。

滝壺付近まで降りてゆくとワサビ田があり、観光客の目を楽しませてくれる。

このような大滝の前に立つ時、あるいは高い山に登って胸いっぱいに空気を吸った時、静かな浜辺を歩いて打ち寄せる怒濤の巌上に立った時など、霊妙なものに心打たれる思いをするのは私だけではあるまい。

この滝と数十分対座していたことがあった。

夏だというのに肌寒くなってきて止めたが、そこには私を魅了する何かがあった。

それが何であるのか、遂に私自身にもわからないでしまったが、大自然の摂理のもつ「当たり前で、しかも不可思議なもの」であるらしい。

「行者」でない私には滝に打たれる「滝行」なるものをした経験がないが、紀州熊野にある那智の滝にも一時間ほど対座し、「禅定」を試みたことがあった。

遠い日の、そんなことまで、ふと思い出した。

私のような煩悩具足の凡夫は、参禅しているとかえって妙なことまで思い出す癖がある。 |

伊豆の名瀑(浄蓮の滝)

|

昔、この滝の近くの村に、青木某という農夫がいたそうだ。

ある日、彼は一人で滝の付近の畑を耕していた。

太陽がようやく傾いたころ、鍬の手を休めて腰をおろし、ひと休みした。

すると一匹の女郎蜘蛛が彼の足元に来て、去っていった。また来て去っていった。

よくよく観察していると、彼の足に細い糸を巻きつけてはどごかへゆき、またやってくるのであった。

彼は、興味深く蜘蛛の行動を眺めていたが、ふと茶目っ気を起こして、彼の足に幾重にも巻きついた糸をはずし、傍らの桑の木の古株に引っかけて立ち上がった。

滝の音が異様に響く。はて、と首をかしげ、空を仰いだ時、大地がはげしくゆれた。

傍らの桑の古株が、メリメリと音を立てて抜けた。

彼は声も立てられず、ただ「アレヨアレヨ」と見守るばかりであった。

桑の古株は、そのまま引きずられて滝壺へ落ちていった。

しばしあっけにとられていた彼も、やがて我に返った。

その女郎蜘蛛こそ、滝の主だったのだ。

滝の主から、このことを口外すると命が無いぞと口止めされて、日も暮れるころ家に帰ったが、しばらくは恐ろしさで口もきけなかった。

彼は再びあの畑へはゆく気がしなかった。

後年、村人たちが寄り集まって酒を飲んでいたとき、誰かが「淨蓮の滝の主は女郎蜘蛛だそうだ」という。

「そんな馬鹿な話が」と打ち消す者がいる。そのとき、彼は、ふと「おれは滝の主を見た」と口をすべらしてしまう。

そして、その夜、全く理由のわからぬまま、彼は冷たくなっていたのである。

ある日、一人の樵夫(きこり)が滝の傍らで木を伐っていたが、誤って鉈(なた)を滝壺に落としてしまった。

呆然として立ちすくんでいた彼の前に、美しい女が鉈を手にして現れ、樵夫に鉈を返し「このことを口外すると、命が無いものと思いなさい」といって女は滝壺に消えた。

樵夫は夢を見ていたような気がした。ふと、我に返って家路についた。

そして、あの不思議な情景を思い起こすのだが、恐ろしくもあり夢を見ているようで、半信半疑であった。

ある夜のこと、村人たちと酒をくみ交わしていたとき、「滝の主は女郎蜘蛛だそうだ」という噂が出た。

そして、滝の主からきつく口止めされていたことだったが、彼はふと口をすべらせてしまったのである。

村人たちは、彼の話を誰も本当だとは思わず、疑い深そうに聞いた。

そこで彼はいよいよムキになって、これは本当の話なんだ――と強調した。

それでも誰一人信用する者は無かった。

だが、その翌朝、冷たくなった彼の死骸(むくろ)が滝壺に浮かんでいたのである。

「口外するな」といわれたりすると、かえってしゃべりたくなってしまう。

「見るな、覗くな」といわれると見ずにはいられないのは、悲しい人間の性(さが)ともいうべきものなのかもしれない。

浦島太郎は、竜宮の乙姫様からあけてはいけないといわれた「玉手箱」をあけてしまう。

これはさびしくなった結果であろう。また「鶴女房」の昔話でも、見てはいけない機屋(はたや)を覗(のぞ)いてしまう。

「禁断の木の実」をとりたがるのは、洋の東西を問わないものらしい。

人間の深層心理を、昔の人はこんな形で語っているのである。

ひょっとすると、昔話を材料に使って「心理学」の解説が可能かもしれない。

7 名作の舞台 top

天城峠付近にやってきて思い出すのは、元満洲国皇帝の姪、愛親覚羅(あいしんかくら)慧生(えいせい)さんと大久保青年との「天城山心中」である。

昭和三二年という、戦後の復興期に起きた悲しい出来事であったが、天城への夢を人々に広げる効果は持っていたかもしれない。

湯ヶ島で育った井上靖の作品には、ちょくちょく天城が登場する。『猟銃』『あすなろ物語』『しろぽんぽ』などである。

彼の実家も残っている。北原白秋の『渓流唱』も湯ヶ島が生んだ作品である。

しかしながら、天城で欠かすことのできないものは、川端康成の『伊豆の踊子』である。

あまりに有名なので、今さら紹介するにも気がひけるくらいであるが。

道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づい

たと思ふ頃、雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさ

まじい早さで麓から私を追ってきた。

という文章で始まる『伊豆の踊子』は、戦前戦後を通じていかに多くの青年に愛され、彼等の足をこの地に運ばせたことか。

このコースを通れば、今にも「踊子」が現れ、ロマンが実現するかと胸をふくらませたことであろう。

天城の文学を紹介したらきりのないことだが、伊豆の生んだ歌人、穂積忠(きよし)にだけは、一言触れておきたい。

大仁町の出身だが、北原白秋や折口信夫(釈迢空)に師事し、古語をふんだんに織り込み、格調の高い歌を脉んだ。

『雪祭』『叢』がそれである。穂積忠は郷里伊豆の道祖神の紹介にも功績を残している。

枯萱の寝雪かげらふ山の平

楮の遊びはここに消えたり

春もやや日かげさびしくなりにけり

沢わさび田の逃水の音

この歌の「山の平」について一寸触れておくと、伊豆だけではないが、「ヒラ」といえば平坦な土地(平地)をいうのではなく、むしろ斜面をいうのである。

関東平野とか濃尾平野という場合の「平」の字の使用が一般化しているため誤解を招きやすい。

「山の平」といえば、山の中腹(斜面)で凹凸の余りないような所を意味している。

中伊豆町と伊東市との境になっている「大平山」などはその典型的な使用例である。

このほかに、天城の生活を記した後藤江村の『山峡少年記』も忘れられない。

山芋を掘り、アケビを採り、桑の実をほお張った日の生活がなつかしく思い出される。

著者は天城湯ヶ島町吉奈新田の出身で、教員生活の後、故郷で隠棲していた。

この本は下手な歴史書を読むよりも、はるかに天城の山村の様子を知ることができる。

野木治朗の『天城の山の物語』とか、板垣賢一郎の『天城路』もある。

あるいは天城湯ヶ島町の婦人会でこしらえた『天城の女のくらし風土記』といったものもある。

旅行者や作家が触れているものならば枚挙にいとまないほどであろう。

top

****************************************

|