|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�ꕔ�@�i����@����@�O���j�@�O���i����@����@�O���j�@�t�^

|

��@�̍��̌Ñ�E�����i��@�I�k�̗��j�j

|

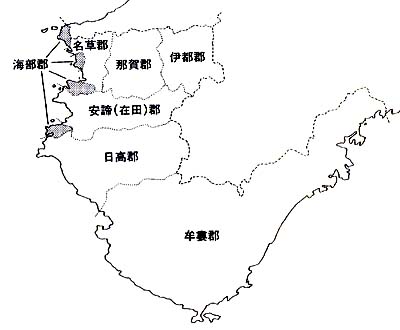

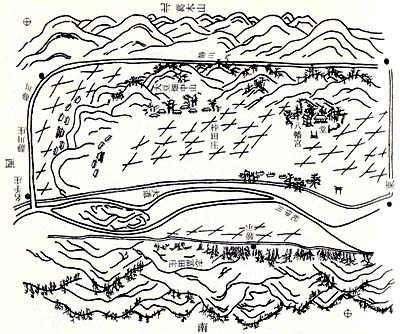

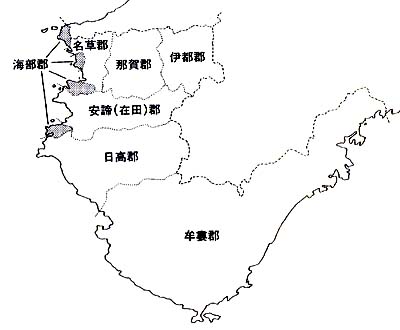

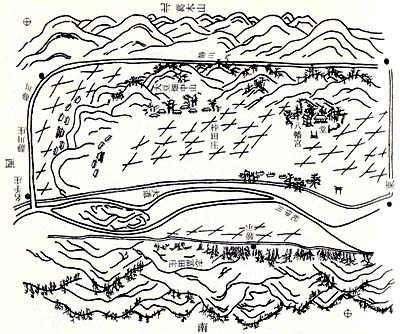

�}25�@����R�������{��

�����������ĕ������{���閜�����{��i�낤�����Ձj�́A

8��13���ɉ��V�@�ōs����B

��C�n�n�̖������ԉ���̕����ł���B

|

�@1 �C���S�Ɠs�\�\�C�ӂ̖��ƌÑ㍑��

top

�@�I�ɂ̊C��

�@�w�Î��L�x�̕\�L�Ɏ������悤�ɁA�I�ɍ��͂܂��ɉ��g�ŐX�т̑����u�̍��v�ł���Ƌ��ɁA�I�ɔ��������͂ޒ���ȊC�ݐ���L������قȗ̈�ł������B

�@�����I�㔼�ɋI�ɍ��Ƃ����s����悪��������ȑO�́A�u�����{�I�v�i���������قj�ɂ��A������I�k�ɋI�����A�I��ɌF�썑�������݂��A��܂��Ɍ����Γ�̐��͌����������Ă������Ƃ����肳���B

�@���̂����A�I�����i�I�����j�ɂ��Ă͋I�m�쉺���̖����i�Ȃ����j�S�������n�Ƃ��A�a�̎R����̐������������ċ���Ȏx�z���������������ł���A���̌��́E�o�ϗ͂�w�i�ɑ��c���ꂽ���̂��a�̎R�s�����̋u�ˏ�Ɉʒu����⋴����i���킹�����j�Õ��Q�ł���Ƃ����B

�@���̗ߐ����ɂ����Ă��A�����S�͋I�ɍ��B��̑�S�Ɋi�t�����A�����ɓ��O�i�Ђ̂��܁j�{�E�����i���ɂ������j�{�����i�ق������j���邽�߂̐_�S�ł�����A����ɋI�����͏o�_�����ƂȂ�ԁu�ߐ������v�Ƃ��āw���쎮�x�i�������j�Ɍf�ڂ���A�n�����f�₷�邱�ƂȂ��p�����Ă��邱�ƂȂǁA�����S�̓��ꐫ�ɂ��ẮA�l�X�Ȃ������Ō��y����邱�Ƃ������B

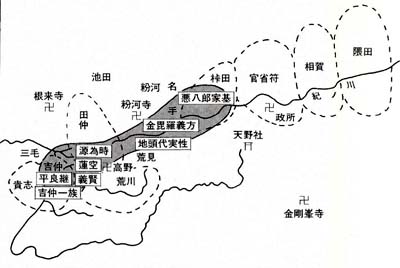

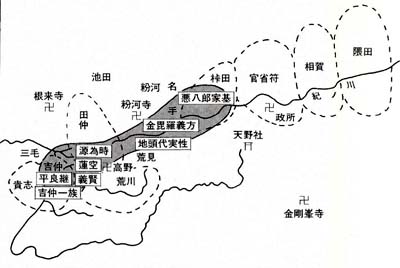

�@�������A�����S��肳��ɊC�݊��Ɉʒu�����C���i���܁j�S�ɂ��ẮA�܂Ƃ߂Ę_�����邱�Ƃ���r�I���Ȃ��̂ŁA���̍��ł͊C���S�̓��F�ɂ��Č��y���Ȃ���A���킹�Ă��̒n��Ɠs�Ƃ̊W�ɂ��ā@�܂��C���S�̓����Ƃ��ẮA�}26�̂悤�ɗ̈悪�C�ɂ���Ďl�ɕ��U���Ă����_����������B

�@�w�a�����x�i��݂傤���傤�j�ɂ��A��������O���̊C���S�ɂ͉ꑾ�i�����j�E�l���i�͂܂Ȃ��j�E�]���i���܂�ׁj�E�w���i������j�̎l�̋������݂������Ƃ��킩��B

�@�����I�ɂ����̂ڂ�ƁA���݂̂Ƃ���A���E�ؖ{�i���̂��Ɓj�E�l���̎O���Ɖw�ƁE�]�˂̑��݂��z�肳���B

�@���̂����A���i�ꑾ�j�͌��݂̘a�̎R�s�����i�����j�A�ؖ{�͘a�̎R�s�m�{�A�l���͊C���S���Ò���Ɍ��s�n�������݂���̂ŁA�����𒆐S�Ƃ����n��ƍl���Ė��͂Ȃ����A�w�ƂƗ]�˂ɂ��Ă͎肪����ƂȂ�ޗ�����������Ȃ��B |

�}26�@�Ñ�I�ɍ��ɂ�����C���S�̈ʒu

|

�@�����A�w�Ƃ��C���̉ꑾ�w�ɔ�r�I�߂��n��Ɉʒu����Ɖ��肷��Ȃ�A���݂̓����S�������̔���i�Ђ��j���q�_�Ќo���i���傤�Â��j����o�y�����@�،o�̕ی��O�i���ܔ��j�N�̉����Ɂu�I�ɊC�l�S��䋽�v�Ƃ���A�܂����݂̗R�ǒ���͋ߐ��ɂ͊C�m�i���܁j�S�Ɉʒu�Â����Ă������Ƃ���A���݂̓����S�k���̊C�ɓ˂��o���������Â��͊C���S�ɑ����Ă���A���̕����������@�I�ɗ]�˂ɑ�������ƍl���邱�Ƃ��\�ł��낤�B

�@���ɁA�C���Ƃ����S�E�������邢�͕����́A�I�ɂ����łȂ��A���̒n���ɂ����z���Ă���_�������[���B

38-27

�@�ڍׂ͏ȗ����邪�A�C���S�͋I�ɈȊO�ɔ����E�B���i�����j�E�L���i�Ԃj�ɏ��݂��A�C���͎�ɒ����`�k��B�̉��ݕ��A��̓I�ɂ͐��˓��C���݁E�ɐ��p���ӁE���{�C���݂𒆐S�ɕ��z���Ă���B

�@���Ȃ݂ɁA�C���i�C�l�E�����Y�j�Ƃ͒P�ɊC�ӂ̖���������ʓI�ȗp��ł͂Ȃ��A�u���_�I�v�O�N�\�ꌎ������ѓ��ܔN�����p�Џ��Ȃǂɂ��A�ߐ��ȑO�ɂ͈��ܘA�i�����݂̂ނ炶�j�Ȃǂɓ�������A�`�����ɏ����������ʂȕ����ł��������Ƃ����������B

�@���̂悤�ȏ̉��ŁA�I�m�쉺����̐��͂��Ȃ킿�u�I���W�c�v�́A�`�����̒��N�����ւ̏o���ɐ[���֗^���Ă����`�Ղ�����������B

�@���Ƃ��A�u�q�B�i�т��j�I�v�i�\��N�����E�\�����j�ɂ́A�I���������i�������j�Ƌg���C�����H���i���܂̂������͂��܁j���S�ςɔh�����ꂽ�Ƃ����L��������A�܂����̒n�悩��̏o�y�╨�Ƃ��ẮA�ܐ��I���`�Z���I��������J�Õ�����o�y�����n���́A�؍��E�ʓc�Õ��Q�l3���o�y�����Ɨގ����A����펞��̓������Õ��lj�Ȃǂɕ`�ʂ��ꂽ���̂Ɠ��l�̂��̂ł��邱�Ƃ��w�E����Ă���B

�@�ԉ�V�Ú��i���Ⴉ�̂����j�Õ�����o�y���������B��̋��������i�܂����܁j���A�V���̌Õ�����̏o�y�Ⴊ�m�F����Ă���B

�@�����āA���������������炤��������u�I���W�c�v�̒��N�����ւ���ԊC�㊈���́A�I�����i���݂̂ȂƁ����j�����_�Ƃ����C���W�c��Ґ����邱�Ƃɂ���ĕۏ���Ă��������������A�܂����̒n���Ő������ꂽ�u�^�F��M�v�i�܂��܂̂ӂˁj�ȂǂƌĂ��O�m�����̑D���g�p���ꂽ�̂ł��낤�B |

�}27�@��J�Õ��o�y�̔n��

|

�@�������A�C���W�c���C���Ƃ��������ɕҐ������ȂǁA�����������̒n��ɐZ�����A����ɘZ���I���ɂ́A���Փ��i�O�܁j�N���Ɍo���ԑq�i�ӂ��݂̂₯�j�E�͕ӓԑq���̂��̖����S���ɒu���ꂽ�̂ɂÂ��āA�Ԗ��ꎵ�i�܌ܘZ�j�N�ɊC���S���ɐݒu����A���̂悤�ɂ��Ę`�����̒��ړI�Ȏx�z����苭���Ȃ��Ă������̂ł���B

�@�v�[�Ɛ���

�@�a�̎R�s�k�����̐����i�ɂ��ɂ��傤�j��Ղ���́A��K�͂Ȑ�����\����������Ă���B

�@���̈�Ղ́A���u��Ɍ`�����ꂽ�Õ�����O������ޗǎ���ɂ���ԑ�K�͂Ȑ�����ՂŁA�����̐Ε~�F��G���Z�����m�F����A�����y��E�؎��n�y��Ȃǂ̓n���n�̈╨���o�y�����B

�@�Ƃ��ɁA�ܐ��I�㔼�`�Z���I�O�������̈�Ղ̍Ő����ł���_�́A�u�I���W�c�v�̊C�㊈���ɂ������炳�ꂽ�O�q�̈╨�̏o�y�Ƃ���v���A���������̏W�c�̊������x�����o�ϓI��Ղ̈�ł��������Ƃ��l������B

�@���������̔��ʁA�������Ɂu�I���W�c�v�̘`�����ւ̕������i�W����ɂ�A�u�I���W�c�v�ɓ�������Ă����C�����A���Ȃǂ��u�~�c�M�v�Ƃ��ĉ����֍v�[�i�����̂��j���邱�Ƃ����߂���悤�ɂȂ������̂Ǝv����B

�@���̂悤�Ȓ����ւ̍v�[�̐��x�́A�ߐ����ł͌l�ւ̕��ۂ͒��i���傤�j�Ƃ����v�[���x�ɖ���������A�܂��W�c�E�n��ւ̕��ۂł������i�ɂ��j���߂ɂ͋K�肳��Ȃ��������̂́A���Ƃ��킹�ē����{�╽�鋞����o�y�����؊��i��������j�ɂ͕p�o����B

�@����܂łɊm�F����Ă���C���S����̉D�؊Ȃɂ́A�����̒����ɕt����ꂽ���̂������A�ق��ɕl���������тƂ��Ĕ[�߂�ꂽ���i�����j�̖؊Ȃ�����B

�@���̂悤�ɒ����тƂ��ĉ��E����ނ��v�[�����n��́A���̏����̎�����Q�l�ɂ���܂ł��Ȃ��A���Ƃ����ƂɈˑ�����X���������������Ƃ͋^���̂Ȃ��Ƃ���ł��낤�B

�@���������v�[�̓��F�͕�������O���ɂ��`���I�Ɍp�����Ă����悤�ł���A���̏ے��I�Ȃ��̂��u�ꑽ�����v�i�����̂����߁j�ł���B

�@�w���쎮�x�H�N�另���i���������傤�����j�A�R�����i�䂩���́j���ɂ́A�I�ɍ�����另�Ղ̐܂ɕ�������i�R�����j�ƂȂ�A�����i��������сj�E���i�Ȃ܁j�ցE�����i���ɂ��j�E�s�u���i�����j�E�Ö��i�����j�E���L�i�ɂȂ����j�ĉ��̐��ʂƁA�������̎悷���Z���́u�ꑽ�H���v�A�܂�ꑽ�̊C���ɑ���x���i����߂��Ă���B

�@�ق��ɂ��A�W�H�ƈ��g���R�����S���A���g�ɂ��u�ꑽ�����v�@��Z������߂��Ă���̂́A�I�ɐ����ɖʂ�����C�������ɋ��ʂ���`���I���@�����݂������Ƃ����������A�����[���B���Ȃ݂ɁA���̂��Ƃ𗠕t����悤�ɁA�����ɂ��鑔�]��Ղ���̓T�U�G�E�A���r�E�C�K�C�E���C�V�K�C�Ȃǂ��o�y���Ă���B

�@���ɁA���̂悤�ȊC���S�̍v�[���x���������̎��Ԃɂ��Ăӂ�Ă݂悤�B

�@�܂��A�o�y������݂�ƁA�ˈ���i�Õ�����O���`�����j����͔�r�I��^�ŁA�g���Ԃɗp����ꂽ���Ԑ��i������������j����������Ă���A������Ղ���͍��p���^���a�i�������j�E�S���ސj��A���K�͂ȋ����W�c���g���h���ԗp�̐��i������j�Ȃǂ��o�y���Ă���B

�@���������╨�ɂ��A�l�ɂ��ނ�̕��@�̂ق��ɁA�W�c�ŖԂ��g�p���鋙�@���m�����Ă������Ƃ��킩��B

�@�j���Ɍ�����I�ɍ��ɂ����鋙���̊����ɂ��ẮA�j���ł͂Ȃ����A�w���{��ًL�x�������܉�����ё�O�̕���ݒ�ɂ���āA���̎��Ԃ������������Ƃ��ł���B

�@�O�҂̐��b�ł́A�����S�́u���v�i�݂ȂƁ�������͌����j�ɋ��Z����I���C�i���̂܂�j���b���A�����i���āj�S�g������I�b�n�{�i���̂��݂��܂����j�ƊC���S�l�����l���b�A�i�Ȃ��Ƃ݂̂ނ炶�j�c��������N�_��Ōٗp���āA�Ԃ�p���ċ���߂��Ƃɏ]�������Ă����ق��A�����W�߂�����ȂǂƂ��������ƈȊO�̂��Ƃɂ��g�����Ă���l�q���q�ׂ��Ă���B

�@��҂̐��b�ł́A��a�����s�S�g�����i�͂���j�l���������i����͂�̂��݂��j�����ۂ́A�e�̑ォ��ٗp����Ă������߂��A�c��������Ԃ����Ȃǂ��ċI�ɍ��ŋ��Ƃɏ]�����Ă���A�C���S�ɔg�����i���͂������܁����݂̗F�������j�ƒW�H���Ƃ̊Ԃ̋I�W�C���ɎO�ǂ̑D�ɋ�l�����悵�āA�Ԃ����낵�ċ���߂낤�Ƃ��Ă����Ƃ���A����ĉ�c�i���j�Y�l�ɑł�������ꂽ���Ƃ��`����Ă���B

�@�����̐��b�ł́A�{�ђn���痣��Ē��J���Ƃ��Ă̖ԋ��ɏ]������l�X��A�Ԍ��I�Ȑl���̑��݂����яオ�点�Ă���B

�@�a�̉Y�s�K

�@�����̍c��ɂ���ׂ�ƁA�قƂ�Ǎ������������s���Ȃ����{�Ñ�̓V�c���A��O�I�Ɏ����I������㐢�I�����ɂ����āA��⋗���̒����E�O�ւ̍s�K���s���Ă���̂��I�ɍ��ł������B

�@�Ƃ��ɁA���̒��ł��C���S�Ɉʒu����a�̉Y�i�ʒÓ��j�ւ̍s�K�ɂ��ẮA���j��w���t�W�x�Ȃǂ̋L�q�ɂ��A������x���̋�̑��������������Ƃ��ł���B

�@���̍s�K�̖ړI�ɂ��ẮA�V�c���ʂɂƂ��Ȃ��另�Ղ�O�ɂ����_���E�����V��ł������Ƃ�������A����ȓs���ꎞ����Ĕ�r�I���g�ȋI�ɂ��������Ƃ����������Ȃǂ�����B

�@�������A�V���I�Ȑ��i�����S�ɔے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�剻�O��̘`���������̎x�z���g�債�Ă����ߒ��ŁA�E���ɋ߂��ʒu���A�������I�m�쉺���̖L���Ȑ��Y�͂�L���A�C���W�c�ƌ��т��ĊC��ɂ����͂�L���Ă����I�����i�I�����j�́A�v���ӂ̑��݂ł���A���̂悤�ȗ��j�I�L���ɑ��āA�ے��I�ɕ����V����s�����ƍl����̂��ł����R�ȂƂ炦���ł��낤�B

�@�܂��A�����̍s�K�ɂ����Ē��ڂ����̂��A�K�������E�C�����S�ɑ��ĐŖƏ���{���Ȃǂ̗D�����s���Ă���_�ł���B

�@���̂��Ƃ��A�ߐ��ȑO�ɂ͂��̗��S�̒n�悪��̂Ƃ��Đ��͂��`�����Ă������Ƃ�w�i�ɂ��Ă���̂ł��낤�B

�@���āA�a�̉Y�s�K�̊e���̃��[�g�ɂ��āA�ȉ��ȒP�ɏЉ�Ă݂悤�B

�@�܂��A�_�T���i����l�j�N�\���̐����V�c�s�K�́A�����̓�C�����o�R���āA�I�m��ɉ����ċʒÓ��ڋ{�i�Ƃ��j�Ɏ���A�A�H�͗Y�m�R�����邢�͍F�q�i���傤���j�����z���Ęa����o�R���ċA�����Ă���B

�@�V���_�쌳�i���Z�܁j�N�\���̏̓��i���傤�Ƃ��j�V�c�s�K�́A��͂��C���𗘗p���ĉF�q�i�����j�S�i��a�j�E�ɓs�i���Ɓj�S�E�߉�S���ւċʒÓ��Ɏ���A�A�H�͊ݑ��i�a�̎R�s�M�Áj����F�q�����z���A�[���i�ӂ������{�����j���ւċA�����Ă���B

�@����ɁA�����\�O�i�����l�j�N�\���̊����V�c�s�K�́A���������o�����āA��g�i�Ȃɂ�j�E�a����ւėY�m�R�����邢�͍F�q�����z���ċʒÓ��Ɏ���A�A�H�́u�Y�R���v���o�R���ē����i���{�F�撬�j�Ɏ���A��g���o�R���ċA�����Ă���B

�@�����Œ��ڂ��ׂ��_�́A���H�E���H�Ƃ��I�m�쉈���̓�C���𗘗p��������i���Z��j�N��`�\���̕����V�c�E��������V�c�̕��R�i�ނ�j�s�K�Ƃ���ׂ�ƁA�I�m�쉈���̃��[�g��Г��̂ݗ��p�A���邢�͑S�����p���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�@��a�암���Ȃ킿�ɋ{�s��������Ă�������ɂ́A�O�`�ł���I����ƃZ�b�g�ŏd�v�ȋ@�\��L���Ă����I�m�쉈���̃��[�g�́A�ߋ��̎c�f���ӎ����Ȃ���A�ޗǎ���ɂ����Ă͍v�[���̗A���H�A�w�H�ȂǁA�����Ĉꕔ�s�K�H�Ƃ��ė��p���ꂽ�̂ł��낤���A���łɓޗǎ��㔼�ɂ͂��̊����Ƃ��Ă̒n�ʂ�ቺ�����͂��߁A�J�s�ɂ���C���̃��[�g�ύX�ɂƂ��Ȃ��A�s�K�H�Ƃ��Ă͍̗p����Ȃ��Ȃ����̂ł��낤�B

�@�����������J�s����A���Ƃ��Έɓs�E�߉ꗼ�S�̔N���t���i���イ�܂��j��f���i�悤�܂��j�̗A���́A�t�ɋI�m��������đ��p�o�R�̊C�H�����p�����悤�ɂȂ�ȂǁA�I�k�ɂ�����d�v�ȘH���ł���Â������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv����B

�@�@�@�@2�@�M���̍���Q�w�ƒn�� top

�}28�@����R�������� |

�E���}29�@��C�@������

�����}30�@�����@ |

�@�ۊ։ƁE���Ƃ̍���Q�w

�@���������i�����Ԃ��j�́A�ɓs�S���쒬����R�ɏ��݂��A�O�m���i����Z�j�N�ɍO�@��t��C�i�����l�`���O�܁j���n�������^���@�̎��@�ł���B

�@�����́A���`�㐢�I�̊Ԃ́A�������Ȃ�����A���{�̕����E�ɎW�R�i���j�ƋP�����݂ł������B

�@����ǂ��\���I�ɂȂ�ƁA���s�ɋ��Z���铌���꒷���i�Ƃ��������̂��傤����j�ɋ��������m�E�̎���������E�����C����āA�����̖����I�Ȓn�ʂɑ��A�܂������̂��߂ɉ����̏������̂قƂ�ǂ��ׂĂ��Ď�����Ȃǂ��āA������]�V�Ȃ����ꂽ�B

�@�������Ȃ���A�\��`�\�I�i�ۊցE�@�����j�Ɏ����A�����O�i��Z��O�j�N�̓����O������b���������́u�O�@��t�_���v�Q�w������Ƃ��āA�i���O�i��Z�l���j�N�A�֔������i���݂��j�A�i�ی��i��Z����j�N�A���t���i���내�ˁj�A�������i��Z�����j�N�A���͏�c�A�V�����i����l�j�N�A���H��c�A�c�c�Ɛۊ։ƁE���Ƃ̓o�R���������A�܂����̂ǁA�����E�����E�q�@�Ȃǂ����������Ɋ�i�E�������ꂽ�B

�@���Y�����A�����́A���̂悤�Ȑۊ։ƁE���Ƃ̎x���ɂ���āA�悤�₭�������@�Ƃ��čďo�����邱�Ƃ��ł����̂ł���B

�@�����ۊ։ƁE���Ƃ̍���Q�w�́A�\�ꐢ�I�ȍ~�A�������ɗ��z���n�߂�����M�ƍ���R�M�ɂ��ƂÂ����̂ł������B

�@����M�Ƃ́A�O�@��t�������Ȃ�����R���̉@�̕_�����ɐ����g�̂܂܂ł��킳��Ă��āA�\�Z�����疜�N�̌�ɖ��ӕ�F�����̐��ɏo������邻�̎��܂ŁA�l�X���~�ς��Â��Ă���A�Ƃ����M�̂��Ƃł���B

�@�܂�����R�M�Ƃ́A�u��x�Q�w����R�A���n�̍ߏᓹ���Łv�i�w����R��L�x�j�Ƃ������t�ɒ[�I�Ɏ�����Ă���悤�ɁA����R�͕��̏�y�ł���A���̒n�ɓk���ň�x�ł��Q�w����Ȃ�A�l�Ԃɍŏ����������Ă���Ƃ����铦�ꂪ�����߂܂ł��������ŏ��ł��āA���炩�ȐS�g�ɂȂ邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����M�̂��Ƃł���B

�@�ۊ։ƁE���Ƃ̐l�X�́A���̂悤�ȓ�̐M�����ɕ����āA���s�����a�i�܂��͘a��j���o�R���č���R�[�̍��쐭���i�ɓs�S��x�R�������@�j�Ɏ���A���������ɒ��Γ��ƌĂ�錯�����\�Q����k���ł悶�o���A�h�i�ȋC���ŎR��̍O�@��t�_�Ɍw�ł��̂ł���B |

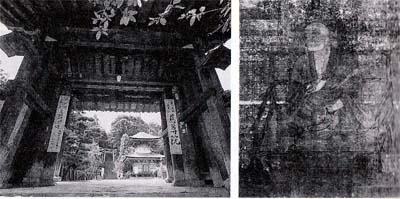

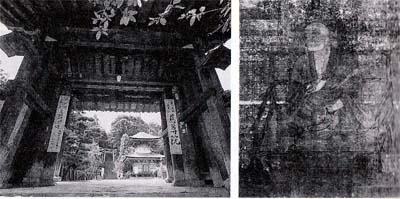

�}31�@����

|

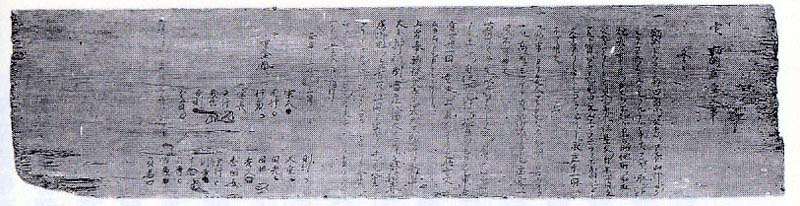

�@�w�䎺�䏊����R��Q�ē��L�x

�@�Ƃ���Ō��݁A����R�ɂ́A�w�䎺�䏊����R��Q�����L�x�i�ȉ��A�w�Q�ē��L�x�Ɨ��́j�Ƃ����L�^���`�����Ă����i�w����{�Õ����@�ƕ������@����R�����x�l����Z�Z���j�B

�@���̎j���́A���s�m�a����l���Պo�@�@�e���i��Z���`���O�j�Ɠ�����ܑ��Պo�������e���i�����`�Z��j�̍���R�Q�w�̋L�^�ł����āA��������́A���͏�c�̑�l�c�q�E�o�@�@�e�����v���O�i���l���j�N�`���Z�N�̎l�N�Ԃɓs���ܓx�ɂ킽�鍂��Q�w���ʂ������l�q��A���H��c�̑�܍c�q�E�o�������e�����A�v���l�`���ܔN�̓�N�ԂɘA����ܓ���ɂ���ԓ��R�Q���𐋂���������A�Ԃ��ɒm�邱�Ƃ��ł���B

�@����Ɠ����ɁA���H�@�����ɁA�M���̍���Q�w�ɂ���āA����R����т��̎��Ӓn�悪�A�ǂ̂悤�ɕω��E���W�������A�Ƃ����_�������������Ƃ����������Ƃ��ł���B

�@�ȉ��ɂ����ẮA���́w�Q�ē��L�x����v�Ȉˋ��j���Ƃ��āA���H�@�����ɂ�����M���̍���Q�w�ɂ�鍂��R����т��̎��Ӓn��̔��W�̂��肳�܂��q�ׂ邱�Ƃɂ��悤�B

�@�o�@�@�e���̍���Q�w���[�g

�@�v���O�i���l���j�N�܌�����A�o�@�@�e���i�ȉ��A�@�e���Ɨ��́j�́A����R�ɎQ�f���邽�߂ɁA���łɋ��s���o�������B

�@�����ē��@�e���́A���̂悤�ȃ��[�g���ւāA�����ܓ��ߌ�l�����A����R�{���@�J�̎��V�E���@�ԉ@�ɓ��������B

�@�m��x�ڂ̎Q���̉��H�n�i�\�\�͗��H�A�c�c�͏M�^�B�ȉ����l�j

�@�܌�����i����j�@�����ɐm�a���i���s�s�E����j���o���\�\�~���i���s�s�E����j�ŏ�D�c�c����K�ӂő�D�ɏ��ڂ�c�c�ߌ�l�����A�E���i�n�ӒÁA���s�k��j�ʼn��D�B

�@���������o�ɏ��\�\�ߌ�Z�����A�Z�g�O�l�i���s�Z�g��j�ɒ����i�D�����j�B

�@�܌��O���i����j�@�ߑO�Z�����A�Z�g�O�l���o���c�c�j��������A�ߌ�l�����A�������i��s�j�ɒ����B

�@�����ʼn��D���A�`�ɏ��\�\�V�Ƒ��i�m�a���́B���s�j�ɒ����i�������j�B

�@�܌��l���i�邩��J�~��j�@���A�V�Ƒ����o���|�f�O�i�͂��j���i�a�̎R�s�j�ŋM�u���i�m�a���́A�߉�S�M�u�쒬�j�̑������p�ӂ����D�ɏ�D�B�c�c

�@���葑�i����R���������́A�߉�S���͒��E�߉꒬�j�ɒ����i�������j�B

�@�܌��ܓ��@���A���葑���o���c�c���߂���A���쐭���ɒ����B�����ʼn��D���A�`�ɏ��\�\���Γ���o���āA�ߌ�l�����A����R���@�ԉ@�ɒ����B

�@�r���̓V����i�Z�{�����A�ɓs�S���炬���j�ŘZ�ӑ��i�m�a���́A���쒬�E��x�R���E���炬���E�C���S�������j�������������H��ۂ�B

�@�M�^�𑽗p���Ă��邱�ƁA�V�Ƒ��E�M�u���E�Z�ӑ��Ƃ������m�a���̂̑����E������Ɏx�����ė������Ă��邱�ƁA�����āA�k���������̒��Γ��ł������`�𗘗p���Ă��邱�ƂȂǂ������I�ł���B

�@�܌���\����ɑ��|���ꎵ���Ԃ̎Q�߂��I�����@�e���́A���x�͎��̂悤�ȃ��[�g���ւāA������\�ܓ��ߌ�l�����A�m�a���ɋA�������B

�@�m��x�ڂ̎Q�߂̕��H�n

�@�܌���\����i���A�J�~�ށj�@�ߑO���ɍ���R���牺�R�\�\�V��҂Œ��H�̌�A�O�J���i���炬���j�������ĎO�J�≺�����D�c�c�ߌ�l�����A���葑�ɒ����i�������j�B

�@�܌���\����@���A���葑���o���c�c�i�f�O���ւ邩�j�\�\�V�Ƒ��ɒ����i�������j�B

�@�܌���\�O���@���A�V�Ƒ����o���\�\�������ŏ�D�c�c�ߌ���A�Z�g�O�l�ɒ����\�\��n�i�n�ӒÁj�ɒ����i�D�����j�B

�@�܌���\�l���i�O�邩��J�~��j�@�ߑO�������A��n����o�D�c�c�y���~��̉J�Ƒ啗�̂��߂ɐ^����i��^�s�܂��͖����s�j�őD�𗯂߁A�l�q������c�c�ߌ�l�����A���̋���悭�Ȃ����̂ŏo�D�c�c�[���A�R����i���P�S��R�蒬�j�ɒ����i�D�����j�B

�@�܌���\�ܓ��i��[����J�~�ށj�ߌ�l�����A�m�a���ɒ����i�A�����x���Ȃ����͓̂����݂��悭�Ȃ���������ł���j�B

�@���̃��[�g�́A�O�q�������H�̏ꍇ�Ƃ����ނ˓��l�ł��邪�A�V��҂Œ��Γ�����͂���ĎO�J��������Ă���_���قȂ��Ă���B

�@�@�e���́A���̗��R�ɂ��āA�u�O�J��́A�؉e�ɂ��Đ[���D�Ȃ��B���قNj߂��v�i�w�Q�ē��L�x�v���O�N�܌���\������j�ƋL���Ă���B

�@���Γ��ɔ䂵�āA�؉A�������A���͂����悭�A�����ĉ������Z�����ł���A�Ƃ����킯�ł���B

�@����ɁA�������҂̋��������x�z�̋��_�ł��鍂�쐭�����o�R������́A�m�a���̘Z�ӑ����̒Âł���O�J�Â𗘗p��������A�͂邩�ɋC�y�ŕ֗��ł���A�Ƃ��������R���l�����悤�B

�@�@�e���́A���̌�̎l�x�̍���Q�Ăɂ����āA�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���H�E���H�Ƃ��ɁA�O�J����o�R���Ă���̂ł���B

�@�ȏ�A�o�a�@�e���̍���Q�ă��[�g��Ꭶ�I�ɂ݂��B�����ē��@�e���̏ꍇ�A�����ɑ����y�ɋ��s�|����R�Ԃ������ł��邩���R�[�X�I���̍ő�̊�ڂł������Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

�@���̔��͏�c�≙�̒��H��c���A�ꐶ�Ɉ�x�Ƃ����v���Œ��Γ���k���ł悶�o�����̂ɑ��A�@�e���́A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ƃ��ɍς܂��Ă���A�ނ��덂��R�łǂ̂悤�ȏ[�������Q�Ă��ʂ����邩�A�Ƃ������Ƃ�������肾�����̂ł���B

�@�Q�����̕���

�@����ł͊o�@�@�e���́A����R�ł̎Q�Ē��A�ǂ̂悤�ȕ������ǂ̂悤�ɍs���Ă����̂ł��낤���B

�@�w�Q�ē��L�x�ɂ݂��鏔�����̓��������ƁA�����ɂ́A���̂悤�ȓ��F�����邱�Ƃ��킩��B

�@���ɁA�Q�w���A�@�e���́A�i���g�������߂��j���ƂƂ���ɘA�Ȃ�l�X�̂��߂̑傪����Ȗ@����A�����s���Ă��邱�ƁB

�@���Ƃ��v���l�i���l���j�N�ɂ́A���g�̂��߂ɓ����Ԃ̋t�C�P�i�����Ă���ԂɎ����̖������F�镧���j���c��ł���B

�@�܂����ܔN�ɂ́A�O�N�\�\�l���ɐ�����������t�q�̂��߂Ɉ�Z�Z���ԁA����Ɍ얀���A���A���̒��H��c�̂��߂ɓ�������Z�Z���ԁA������Z�Z�Z��̓D���i�ł��Ƃ������炩�ȓy�ō�鏬�`�̓��j�������{���Ă���̂ł���B

�@���ɎQ�Ē��A�N���s���Ƃ������ׂ��P��̕������A���������s���Ă��邱�ƁB

�@���Ƃ��A���������ɂ͖S�����͏�c�́u������v�i�����ɂ��j�@�v���A�����\�ܓ��ɂ͖S�����e�̂��߂�᱗��~�i����ڂ�j�u�i���~�̍s���j���A�����Ė����\�l���ɂ͖S��̂��߂́u�䌎���v�i�������j�@�v���u�������A���́u�䌎���v�@�v�͋v���ܔN�̎Q�Ē��̂݁j�A���ꂼ��c�܂�Ă���̂ł���B

�@��O�ɁA����R��̎��V�E���@�ԉ@�ɂ����鏔�������~���ɐ��s���邽�߂ɁA�Q�Ă�ςݏd�˂邲�ƂɁA���@���̖{���i����ɔ@�����j�A�����i���E���쓰�E�얀���j����э�������i���g�����Y���Ȃǁj�����A���A�����̓����ɋ��m�i���������m�j��C�����Ă��邱�ƁB

�@��l�ɁA�Q�Ē��A���g�̉��V�E���@�ԉ@�݂̂Ȃ炸�A����R���̉@�A����������e���E�����Ȃǂ̏C���╧��̒����Ȃǂɂ��z�ӂ��Ă��邱�ƁB

�@��܂ɁA�w�Q�ē��L�x�ɋL����Ă��鏔�����̂قƂ�ǂ́A�@�e������Â���Z�R�m��������Ă̍��ĂȖ@�v�ł��邪�A���̂悤�ȕ����̍ۂɂ́A�K�����O�ɑ���̋����������A���A�o�d�����m�������Ɏ�����z�{��n���Ă��邱�ƁB

�@��Z�ɁA�@�e���́A�Q�Ē��̏������̐��s�ɍۂ��āA�����������̑m���������d�p����̂ł͂Ȃ��A����R��̑�`�@�@�i���H�@��莛�j�E�����̐��l�����ɂ��Ȃ�z�����āA�ނ�ɂ��o�d�𖽂��Ă��邱�ƁB

�@�ȏ�A�Z�_�ɂ킽���āA�w�Q�ē��L�x�ɂ݂��鏔�����̓��F���݂��B

�@�����āA�o�@�@�e��������Q�w���ɍs�������@�e����Â̏������́A

�@�@���ƂƂ���ɘA�Ȃ�l�X�̂��߂̖@�v����ȓ��e�Ƃ�����̂ł��������ƁA�܂��A |

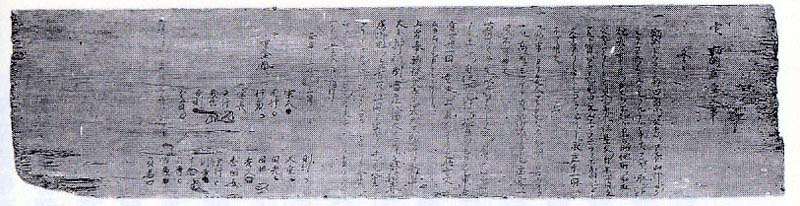

�}32�@����R����������e��

|

�@�A���@�e�����������̉~���Ȑ��s�̂��߂ɔz�ӂ��������E������Ղ̐�����A�p�ɂȕ����̂��тɒ���鑽��̋����E�z�{�Ȃǂ́A���Y�����̋����������A��`�@�@�E�����̑o���ɑ傫�Ȍb�݂������炵�����Ƃ����������悤�B

�@����Q�Ă̖ړI

�@���āA�o�@�@�e���̌ܓx�ɂ���ԍ���Q���̖ړI�Ƃ͉��������̂ł��낤���B

�@���_�I�ɂ����āA����́A���ƂƂ��̈ꑰ�̌��������i���̐������炩�ɕ�炷���Ɓj�ƌ㐢�P���i�����Ɉ���ɔ@���܂��͖��ӕ�F�̏�y�ɉ������邱�Ɓj�Ƃ��Ђ�����O���邽�߂ł������A�Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

�@����ł́A���̂��̏ꏊ������R�łȂ���Ȃ�Ȃ������̂ł��낤���B

�@�w���E�L�x�i�E��b�����@���i�ނ˂����j�̓��L�j�Ï��O�i��ꁛ���j�N�����\�O�����ɂ́A����b������i�܂����ˁj����́A�u�x�͓V�c�i�o�@�@�e���ٕ̈�Z�j�̈┯������R�ɖ��߂�ׂ����ǂ����v�Ƃ������k�ɑ��āA���҂̏@���́A

�@�u���̂��ƁA���ɑ��̌v�炢�Ȃ�B���̏��i����R�j�͐���̒n�Ȃ�B

�@��t�i�O�@��t�j���肵�āA�v���������i���ӕ�F�j�o���̎O��̋ł�������̏��Ȃ�B

�@�A���A���́A�����l���̎u���A�������̐̂��v���H���Ƃ���Ȃ�v

�@�Ɠ��������Ƃ��L����Ă���B

�@���̒��҂̌����Ɠ��l�ɁA����R������̒n�ł���A���A�O�@��t����̏��ł��邪�̂ɁA�@�e���́A����R�Ƃ����ꏊ��I�̂ł͂���܂����B

�@�w�Q�ē��L�x�ɂ��A�@�e���́A�Q�Ē��A���̉@���e���ɕp�ɂɎQ�q���Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@���̂��Ƃ́A�@�e�����A�O�@��t�ɏ����i����ɔ@������ӕ�F�ւ̎��萬���j�����Ȃ���A�O�q�����悤�ȏ���𐬏A���悤�Ƃ��Ă������Ƃ������Ă��悤�B

�@�h�V�E��h�̕~�݁E���c�@�Ƃ���Łw�Q�f���L�x�ɂ��A�@�e���̍���Q�w���x�d�Ȃ�ɏ]���āA�l�V�����i���s�V������j�A�������i�����Á��߉�S�߉꒬�j�A�V���i���܂́��ɓs�S���炬���j�Ƃ��������p��n�ɜ���I�ȏh�V�E��h�����݂���Ă����Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@���Ȃ킿�A�v�����i���l��j�N�l���܂łɂ́A�l�V�����ʓ��s�c�̔z���ɂ���āA�������̖k�O�������h�V�Ƃ��Đ�������A�܂����N�������ɂ́A�m�a���m���|�@��ɂ���āA�V��̒n�Ɂu���̕����A��ɔ������Ȃ�v�Ƃ�����h�������c����A�����ė��Z�N�Z���܂łɂ́A�����Ñ��i�����Â̂��傤�j�̑����̎�ɑ��������������i�̂�Ȃ��j�A����і@�e�����g�̎w���ɂ���āA�O�Ԏl�ʉ���F�A���̑�����������Ȓ�h�����݂���Ă���̂ł���B

�@�ܓx�ɂ���Ԋo�@�@�e���̍���Q�ẮA����R�݂̂Ȃ炸�A�Q�w���[�g���ӂ̒n��̔��W�ɂ��傫�Ȗ������ʂ������Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

�@���H�@�����́A�����Љ�E�������Ƃ̊�{���i���m����������ł��������A���Y�����A�����I�ɍ����k���ł��A�O�q�����悤�ȋM���̍���Q�w�Ȃǂ��_�@�Ƃ��āA�����I�ȎЉ�����m�����Ă����̂ł���B

|

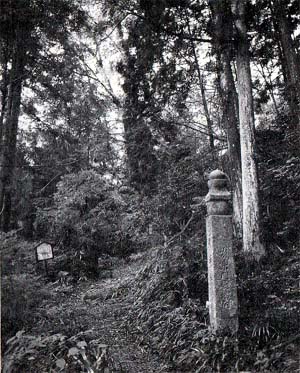

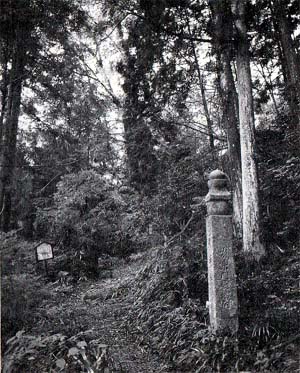

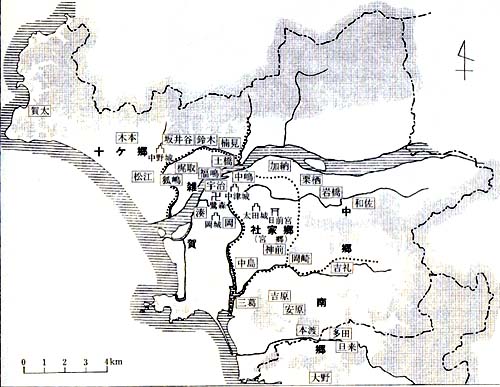

�}34�@�ߓc���Α���h���o���t��

��O�̒�h�i���a���j�̔w��i���j����

�ÑԂ̒�h���o�y�����B

�i�ΐϖ@��ގ����1�`5��������16���I���E

17���I����h�Ɠ������̂��̂Ɛ��肳���j

�@�@�@�@3�@�I�k�̑������E top

�@�I�ɍ������̎�ɂƂ��Ă̋I�m��

�@���O�i�Ђ̂��܁j�E�����i���ɂ������j�_�ЁA��`�@�@�i���������˂��낶�j�A���͎��A����R���������ȂǁA�I�m��̗����I�k��тɂ͒��������̎匠�͂����݂��Ă���A�E���ߍ����ӂ̎��З̑�������̔N�v�╺�m��l�v���ɂ��������Ă����B

�@�I�m��͌��̋I�ɖ��i���݂̘a�̎R�s�y����͌����E�I�m��勴�̖k����т��j����I�m��̖{�x���ɂ����ẮA���u�n����̕����E�l�ޗA���̑哮���ł���A�e�����̎匠�͎P���̌�ʋƎҁE���p����Ǝ҂��v���ɔz������Ă����B |

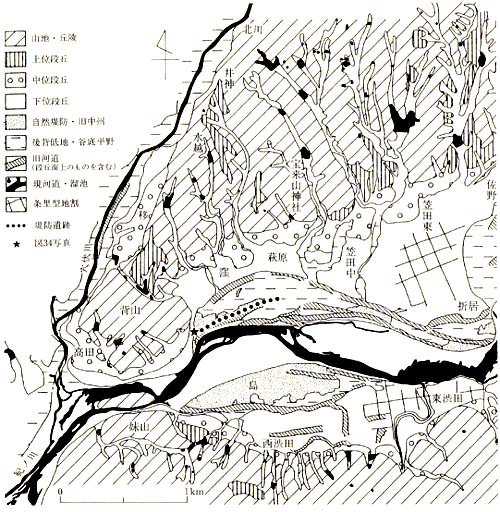

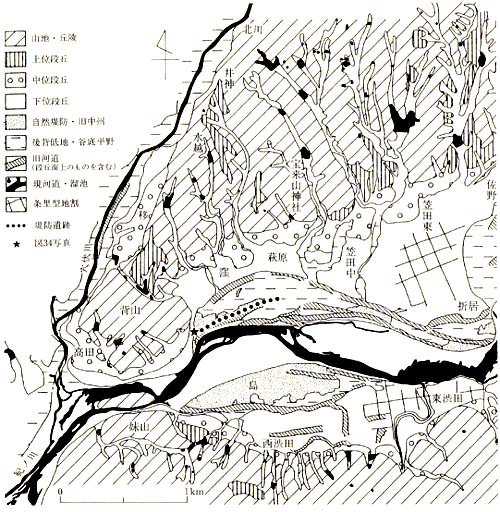

�}33�@桛�c���t�߂̒n�`���ސ}

�z�c��T��}�ɏo�y��h�̉��M

|

�@�����̏��̂����O�̕��͂Ƒg�D�ɂ���Ďx�z����Ƃ����̂����������̎�̎p�ł���B

�@���̂悤�ȗ̎吨�͂��W�����Ă����I�k�̒n�ɂ����āA�����I�m��͐��ʂ̂��Ӌ`�́A�O��̎���ɂ���ׂĊi�i�Əd�������͂��ł���B

�@�u�삩�瑑�����������v�Ƃ������z�̓]���𔗂����͈̂���Z�i�������j�N�ɒn������p������킵������ȐΑ���h�i�E�E������Ձj�̔������_�@�ł������B

�@�E�E��������i���炬���E�E�����j�́A���������{�v��n�̋I�m��×�����艄���Z�Z�Z���[�g���ɂ킽���ē��ނ̐Α��A����h�i��݁j���o�y���A���̈�͐����Ȃ��o�y�╨���\�Z���I���|�\�����I���I�O���Ƃ��ꂽ���̂ł����i�}33�E34�j�B

�@�����ɑk��\���̂����h��Ղ̏o�y�ɂ���āA�O�ߑ�ɂ�����͐�~�i�×����E���ϒ�n�j�̓y�n���p�ɂ��āA�V���Ȋϓ_���番�͂��Ă����K�v�������Ă����B

�@���̈�Տo�y�n�_�́A�����Ȑ_�쎛�i�����j���ߓc�i�������j���Ǝu�x�c�i���Ԃ��j���̒��B�ɑ������A�\�I������肻�̓����̗L�������ċ��E�������N�����Ƃ��낾��������ł���B |

�}35�@桛�c���G�}�i�g���[�X�}�j

|

|

�}36�@�����̎G��@����n���@

|

�@���O�{�̑����Ǝ��|�͌��̕��i�|

�@�I�m��̉͌����A�a�̎R���쓌�����ɂ͋I�ɍ����̗R�������Ñ��Г��O�{�S�O�E�����_�Ёj�̑������W�J���Ă����B

�@�\�I�����A���Ђ͌Ñ㍑�Ƃ��狋�t����Ă����䕕��������A��~�s���i��������ӂɂイ�j�n�̗̈�ɐ�ւ���悤�ɋI�ɍ��{�ɐ\�����A���̂��߂Ɏl�Z�]���Ƃ�������Ȓz����قǂ����Ď��㒬���ɂ���ԏ�r�����r��̊�����s�����B

�@���̂����Z�����͘a���i�킾�j���u��H�v�Ƃ��Č����Ă���A�z��͍Ŗ����̉͌����ɂ��L�����Ă������Ƃ��m���ł���B

�@���̂悤�ȑ�K�͉���́A�u�M�u������k��V�J�v�u�����V�c�v�Ƃ��邱�Ƃ���A�I�m��k�ݕ��ɂ����݂��Ă����B |

�}37�@�I�ɍ��̑���

|

|

�}38�@�I�m�여��̓��X�@����n���@

|

�@����Ɋ��q����̌���A�b���i��������j�琼�厛�h���@���c�Ȃǂ̗͓Y���ŕ�����㋽�ŋ֎��E�E���֒f�̐_�̋��s�����{���āA�u�i�m�̑匟���v�Ƃ��������x�z�m���ɐ��������B

�@�������āA�����n��Г��O�{�́A���������̎���O�{�Ɏ��ȕϊv���čs�����̂ł���B

�@�������i��l���Z�j�N�܌��l���������܂ł̘Z���ԁA�R�f�E�a�̖���Ƃ��Ē����Ȕ��e�i���������܂��������h��j���A�G���i�������j�̒n��K�ꂽ�Ƃ��̋L�^�u��a�����V�V���v���c���Ă����i�w�a�̎R�n���j�����x46�����j�B

�@�L�҂́A�ڑ҂������̓��O�{�s�O�E�����_�Ёj�_��E�I�����r�A�ł���B

�@���s���ےÏZ�g�ɂ���Ƃ̏����r�A���A�O���l���̎g�߂��ߖ��i�L�ˎs�j�܂Ŕh������Ȃǂ��āA�������ɎG��̒n�ɗU�v���Ă����Ƃ������̂�����ł������B

�@�O���l�̓���͍����Ƃ̐���Z�l�E�G�F�ܐl�A�I�O�䎛�̏O�k��l�E���m��Z�l�A��c���̏O�k��l�E���m��Z�l�ł���A�I�O�䎛�E��c���i���@���j���Ƃ��ɓ��O�{�g�D�ƈ�̉����Ă���A�����K�͂ł��������Ƃ������Ă����B

�@�}36�́A��̑��������������̂ł���B�Ƃ��ɋ����[���̂́A��E������s�����O�{����ʒÓ��i�a�̂̐_�j�E�V�_�Ɉړ�����ہA�I�O�䎛�E�ь����E�D�������琔�\�z�̏M���o�����Ƃ�A�������炳��ɑ����n�����z���E�ь��Y�́u��O�̊C�ɂĖԂ��Ђ������Ƃ鉮�A�䂳���i�V�~�j���\�����V���̂��Ƃ��v�Ƃ����i�ςł���B

�@���̓����́A�a�̉Y�i�킩�̂���j�ɒ������a�̐삪�I�m��̎嗬�ł���A�͌����ɔ�������ɔM�������������Q���u�V�����v�̂��Ƃ��ɂЂ낪���č`���������Ă����B

�@���O�{�E�I�O�䎛�̖�O�����l�ł������ɑ���Ȃ����A����Ί݂̎G�ꑑ�ɂ͘a�̂̐��n�ʒÓ���V�_�����n���āA�̂��ɓ��Ƌ{�ɕ�ۂ���邱�ƂɂȂ�B

�@�����I�m��̒������a�̉Y���̊C���ʂ�S�����̂��A���O�{�̏��������̑D���Q�ł��������Ƃ����炽�߂Ē��ӂ��Ă��������B

�@�܌�����A���ɔ��s�͋A���̓r�ɂ����A�I������͘a���i�킳�j���܂Ō�����ɏo�āA�����̎łŕʂ�̔u�����킵���B

�@�u���v�Ɓu�Łv�\�\�����̋I�m��̕��i���ے�����n�ڂ��������B

�@�A����h�̒z�����ȑO�A�I�m��̂悤�ȑ�͐�͓��䂪����Ȃ��߁A�L��Ȕ͈͂ɗ��H���L���Ă���A���̉͐�~�ɂ͐����ɒ��B���_�݂��Ă����B

�@���݂ɁA�ŋ߂̒����ɂ��^���댯�n���i�j��ɂ���Đ�������͈́j�̃V�~�����[�V�����}���g���č�}����Ȃ�A�{���̋I�m��Ƃ͐}38�̃X�N���[���g�[���͈̔͂����H���Ԃ̖ڏ�ɗ���Ă����Ǝv�����i�Z���������݂̋ߑ��h���E�I�m��j�B

�@���̂悤�ȉ͐�~�̒��ɁA�u���v��u�Łv���L�����Ă���A���̓y�n���p���߂����Ēn��Z�����݂̌𗬂Ɗ������������B

�@���O�{�̂̂Ђ낪��͌����Ŗڗ��̂́u�Łv���߂��鑈���ł���B

�@��e�Ər�A���ʂ�̔u�����킵���a���́u�Łv�́A�̂��Ɋ⋴���Ƙa�����Ƃ̊ԂŌ��������_���������i�O���O�q��܌��r�N�̎ő��_�j�A�I�B�y���Ꝅ�i�G�ꑑ�O��j�̒���ɂ���Ęa�����̗̗L���m�F���ꂽ�B

�@�u�Łv�̎�����N�W�����ˑ��̌����ɂ��A�u�Łv�Ƃ͒n�ڂ́u�r��v�����A�쉈���⋌�͓��Ȃǔ엀�ȓy�n�i�Ǔc�k�n���\�n�j�ł������Ƃ����B

�@�Ƃ�킯�I�m��̎嗬���A�a�̐삩�獻�F�˔����̌��͓��Ɉڂ����퍑����ɂ����Ă��i�������q��l�㔪�r�N�̖�����n�k�����L�́j�A�a�̐�ɍL��ȁu�Łv���W�J�������߁A�G�ꑑ�Ƌ{���i���O�{�́j�Ƃ̊Ԃŗ̗L���߂��錃�������킪�W�J�����B

�@�I�m��̓��X

�@�}38�̂悤�ɁA�Ñ�E�����̋I�m��́A���Ȃ���u�召�̓��X���Ȃ����^�́v�Ƃ������i�ςł���B

�@���������̏\�I�㔼�A�a�����̂��k���ɂ́u������i�̂���̂فj�͓쓇�A�������v���������B

�@���݂̘a�̎R�s�����ł��邪�A�����ɂ͍��̒���ۂɑ�����I�m���݂̒��F���ł��������Ƃ��킩��B

�@�����́A�c��E�c���E�I���E�����i�⋴�j�E�I�O���_�{�E�����E�Z�\�J�Ȃǎl�ׂ̍��̋��X�̕��q�n�ł���A����W���̐�L���ɂ͂Ȃ��u����̒n�v�����L�n�ł������B

�@�I�m��ɂ́A���̂悤�Ȕ×����̓�������ƂÂ��Ă����B

�@�A����h�������ĈȌ�A���������n�`���ς�������߁A�����̂悤�ɐ��m�Ȉʒu���킩����̂͋H�ł���B

�@�}38�́u�n���v�́A���̖��������铇�����݂������Ƃ������i���Ƃ��k�a���l�͂��̋߂��̃X�N���[���g�[���͈̔͂̒��ɘa�������������j�B

�@���̂悤�ȓ��́A�������������ɕp�o�����K�͂Ȓ��B�i���݂̑厚�P�ʁj�ł���A����ȊO�ɂ������E�������Ƃ��ē`������Ă��钆���̓��X���×����ɂ͓W�J���Ă����B

�@�i������݂Ɍ������̓��n���̐����������Ȃ�A�ؖ{�s���Z�A����ۂȂǐ�k���̌Q��ꎵ�A�����O�{�̓����A�a�����l�A���q����A�O�ё��E�g�������A�c������Z�A�r�쑑�O�A���s��A�r�������A���葑��A�ߓc���Z�A�u�x�c���Z�A���ȕ��������Z�A�������܁A���ꑑ��ƂȂ�j�B

�@���������̕�ɂƂ��Ė���������R�̈ȉ��̋I�m�쑑���Q�́A���̂悤�Ȍi�ς̂Ȃ��ɐ������Ă����̂ł���B

�@�����̗̎吨�͂́A�͂₭����u���v�u�Łv�ɗՂމ͐�~�t�߂�{���Ƃ����B

�@�ɓs�S�̏ꍇ�A�����ȋ��c�i�����j�ꑰ�̖{���́A�I�m��Ɓu��v�ɖʂ���u���F�����v�u�d�C�_���v�ł���A���������̐����i�����@�j���͌��ɓ����J���Ă����Ƃ����B

�@�ߓc���̉��ϒn�����ɂ��u�S�i�v�ȉ��꒬�K�͂̐l�����������e���ȍk�n���W�����Ă���A�̎�x�z�̑Ώےn�ł��������Ƃ�����������B

�@�u����܂����v�Ƃ����I�m�쑑���̓����́A�������x����n�搨�̖͂{���n��n�̂�����ɋK�肳��Ă������ƂɂȂ�B

�@����ł́A�ɓs�S�̗̎吨�͂����ɗՂސ�����_�ƒ�߂��̂͂Ȃ����낤�B

�@�{�߂̖`���ł݂��悤�ɁA�����I�m��͂܂������u���X�����^�́v�ł���A�N�v�E�l�v�ȉ��̕����A���̑哮���ł������B

�@���ӗ̎傽���ɂƂ��āA���̌�ʋ@�\�╨���֑��Ɋւ�邱�Ƃ������x�z�ێ��̏�ŕs���̗v�f�ł������ɂ������Ȃ��B

�@���q�������ɂȂ�ƁA�I�m�여��̒n�搨���i���m�c��y�i�����j�j�̂Ȃ��ɂ́A�r�쑑�͐�~��{���Ƃ���u�I�m�숫�}�W�c�v�̂悤�ɌS���z���čL��ȘA���g�D������A�͐��ʁE�������ʋ@�\���������č����̑������Ђɔ��W������̂�����ꂽ�i�}39�j�B

�@���̂悤�ȏW�c�ɂ���ĉ͐�~�̊J�����i�߂��A�u���v�u�Łv�̌i�ς͏��ł����B

�@�ߓc���⏬�����i�������܁j�̒�h��Ղ̏o�����i�w�a�̎R�n���j�����x46�Q�Ɓj�A���̉�����������̂������B |

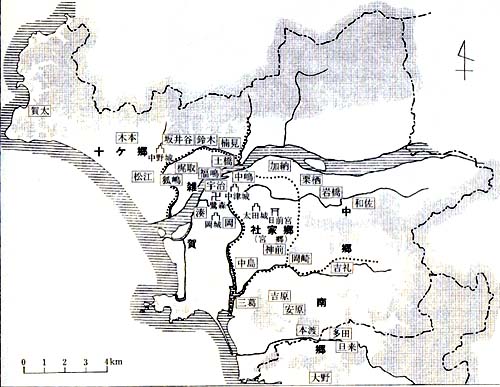

�}39�@�r�쑑���}�������͕��z�}

�i�w���̂��ɑ����̐��E�x����j

|

�@�@�@�@4�@�y���Љ�̐��x�ƓW�J top

�@�_�`�Ɛ_��

�@�I�m��̓�A����R�n�̐[���R���ɕ����ꂽ�Ƃ���ɁA�ΐ��������{�̂̑����ł����ە����i�Ƃ��Ԃ��̂��傤�j���������B

�@���̑����́A��������̌���ɓs�Ő��삳�ꂽ�_�`�����ɓ`���Ă��鑑���Ƃ��Ēm���Ă����i�_�`�͍���Ɏw��j�B

�@�܂��A�ە����̒��S�I�Ȉʒu�ɂ����ە������_���ɂ́A��͂�s�̎��ӂō��ꂽ�����O�_�����J���Ă���B

�@�����̐_�`��_���́A�����̍ō����̋Z�p���҂����W���č��ꂽ���̂ł��邪�A���̂悤�Ȃ��̂��Ȃ��A���̎R�[���ە����ɑ����Ă����̂��낤���B

�@�ΐ��������{�͕����������܂łɋI�ɍ��������Ŏ��̑������x�z���Ă����B

�@�������A���v�l�i��Z����j�N�A��O��V�c�����������߂���ƁA���̂����̈ꃕ���A���葑�i���݂̓߉꒬�j�����́u�����Ƃ��Ă̗����̗R�����Â��Ȃ��v�Ƃ������R�Ŗv������Ă��܂����B |

�}40�@�ە������_��

|

�@���̐����߂̌�t�����A��O��V�c�͐ۊ։ƁE�厛�ЂȂǂ̑����̎傪�������̗R���ׂ��������A�֕����͂��������g�R���h�Ɋ������u�R���������ΐ��������{�́v�Ƃ��Ă��̎��A���F���ꂽ�킯�ł���B

�@���̎��̎j���ɂ��A�ە����́u�ە����v�ƌĂ�Ă���A���O���i��Z�Z���j�N�ȗ��A���{�̏��̂Ƃ��đ������Ă����Ƃ����B

�@�u�ە����v�Ƃ������̌ď̂�A���c�����R�т���z����i�ς��琄������ɁA�ە����́A���̖L�x�ȎR�ю������������鏊�̂Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă������̂Ǝv����B

�@�ە����́u���v�Ƃ��Ă̐��i�́A���̒n��Ŋ�������_�l�i���ɂ�j�̑��݂ɂ���Ă�薾�m�ƂȂ�B

�@��������������ɂȂ邪�A�������i��l�Z�l�j�N�̎j���ɂ��A�ΐ��������{�̎���A�u���������{�m��R�v���u�w���R�v�i�Ђ��̂�܁j�ƌĂ�A���i�������j�E�ێq�i���Ⴍ���j�E�؉��i�����Ƃ��j�Ȃǂ̖؍H�i��[�����Ă������Ƃ��m����B

�@�ە����̐_�l�����́A���������R�ю����̋����ƈ������ɁA�ΐ��������{���琶�Ƃ̕ۏ���Ă������̂Ǝv����B

�@�ΐ��������{�ł́A���������R�ю����̋������錩�Ԃ�ɁA�l�X�ȁu�v���[���g�v���ە����̐_�l�����ɑ��đ����Ă����B

�@���ꂪ�A�_�`�ł��蔪���O�_���ł������B

�@�Ȃ��ł��_�`�́A�ΐ��������{�ɂ����Ė��N�s��ꂽ�������i�ق����傤���j�ɏo�䂵�����̂ł���B

�@������͕߂炦�����Ⓓ��r�ɕ��Ƃ����A�����ɂ�����u�s�E�����v�i�ӂ����傤�����j�����o�I�ɕ\���������߂̍s�ł��邪�A�_���K���ɂƂ��Ȃ��đS���̔����{�Ȃǂōs����悤�ɂȂ����B

�@�����̎E����O��ɐ�����ސl�ԂɂƂ��āA�N�Ɉ�x�A�E����T�ނ��ƂŁA�����ւ̕�ӂ̔O�������Ƃ����Ӗ����������Ǝv����B

�@���̂��؍H�i������Ă����ە����̐_�l�������A�u�E���̖��v�Ƃ��āA����I�ɂ��������u�s�E�����v��Ƃ��Ă��鎩�o�������Ă����킯�ł���A�u�s�E�����v��ڂɌ�����`�ŕ\������������̐_�`�́A�傫�ȐS�̎x���Ƃ��Ĉӎ����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B

�@���������������u�v���[���g�v�́A���̐ΐ��������{�̂̑����ɑ��Ă������ꏭ�Ȃ��ꑡ��ꂽ�͂��ł���B

�@�ł͂Ȃ����Ƃ�����ە����ɂ����A���������D�ꂽ���̂�����ꂽ�̂��낤���B

�@������l����ۂɏd�v�Ȃ̂́A�u����ꂽ�v�Ƃ������z�ł͂Ȃ��A�ە��̐l�X�����Z�Z�N���̊ԁA���̐_�`�Ɛ_�������`���Ă����Ɣ��z���邱�Ƃł��낤�B

�@�����͋��R�Ɏc�����킯�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@�ە����Ɛ_�l����

�@�ە��i�Ƃ��Ԃ��j�����_�Ђ̓쐼�ɂ��钆��n��ɂ́A�H�t�R�Ƃ����������R������A�R��̈�\���c����Ă���B

�@�܂����̎R�̒����ɂ́u��m�V�v�ƌĂ��ꏊ������A����ɂ��̘[�ɂ͒n���Łu�n�S���R�v�ƌĂъ��킳��Ă����n������B

�@�u�n�S���R�v�ɂ́A�c���Ȃ���A�����̌ܗ֓��E��⸈��U�݂��Ă���B

�@�����́A���q����̖����납��A�_�l�𒆐S�Ƃ����ە����̍ݒn�Љ�ɑR���邩�����ŁA�V�����������Ă������m�����i�ە����j�̋��_�ƂȂ��Ɗق̈�\�ł���B

�@�ە����͂܂��A����̐�����ɂ���a�c�E�����n���A�k�����̐���n��Ȃǂɂ����I�Ȏx�z��Ղ������Ă����B

�@�ە����́A���q����̖��A�_�l���E�Q���A���̐��_�I�x���ł������_�`���Ă��������Ƃ��đi�����Ă����B

�@���ɐ_�`�͑��݂��Ă���̂ŁA�Ă�����ꂽ�͕̂ʂ̐_�`���A���邢�͏Ă��������Ƃ������Ƃ��咣���ďq�ׂĂ���Ǝv���邪�A������ɂ��Ă��A�ە����Ɛ_�l�̑Η��́A�Z�g���T��ő�����قǂ̑傫�Ȗ��ƂȂ��Ă������̂ł���B

�@���̂悤�Ȓ��ŁA���O�O�i��O�O�O�j�N�A����V�c�ɂ��u���O�̒��فv���������A����R���ە������܂ދI�m��ȓ�̑������ꊇ���ė̗L���邱�ƂɂȂ����B

�@����R���ە����̉��i�E�����Ƃ����ە�����C�����A����܂ő����Œ��S�I�Ȓn�ʂɂ������_�l�̖����r���A�u�ΐ����v�F�@�����V�����x�z�̐���ł����Ă悤�Ƃ����悤�ł���B

�@���������̐���́A�ە������n�ł̑Η�������Ɍ��������邱�ƂƂȂ����B

�@���̎��̍���R���Z�S���́A�ە����̏o�g�ł������Ƃ����L�^������A����R�̎��m�i�O�k�j�g�D�́A�ݒn�̓y������N���X�̉Ƃ̈ꑰ���瑽���̎q����}������Č`������Ă�������A�z����痂�������A���̌��Z�S�����ە����̈ꑰ�ł������\��������B

�@�����ł���Ȃ��̂��ƁA�S���������ە����̑Η��͌������𑝂��Ă������̂ł���B

�@��k������̏��ߍ�����A�ە����͐��ɂȂ��l�X�ȕv�����ە����̕S�������ɕ��ۂ��n�߂��B

�@���������v���́A���Ƃ���ە����̎��I�Ȏx�z���ɂ���������E���m�{��a�c�E�����̕S�������ɑ��Ă͕��ۂ��s���Ă������A�ΐ��������{�̉��ł��������q����A�_�l�����ɑ��Ă͕��ۂ���Ă��Ȃ����̂������̂ŁA�_�l�̎q������S�������́A���������ە����ɂ��V���ȕ��ۂɑ��Č��������������B

�@�S�������́A�ΐ��������{�̎���̗�ɏ��������ہA���Ȃ킿�u�����y��v�ɂ��ƂÂ����ۂ��咣���āA�u���l��S���v�ƌĂ�郊�[�_�[�𒆐S�Ɍ������ە����Ɛ키���ƂɂȂ����̂ł���B

|

�}41�@�ە��y���u���i�؎D�j�@�a�̎R����������

|

�@�u�ە������v

�@�����ە����Ƃ̐킢�ŁA�S�����ɍł���������Q�������炵���̂��u�P���J���i����j�̖铢���v�ƌĂ�鎖���ł��낤�B

�@����́A�O�q�����ʂ��ە����̎��I�Ȏx�z��Ղ̂ЂƂł����������A����̍ł��k�ӂɈʒu���A�I�m��݂̖������i�����Áj�ւƔ����鍂��X�����ʂ��Ă������߁A�O���Ƃ̘A�����Ƃ�₷���n��ł��������B

�@���̐���ɂ��鐴�����ɂ́A���́u�铢���v��������������q���㐧��̊ω���F�i����̂�ڂ��j���������u����Ă���B

�@���́u�P���J���̖铢���v���܂ށA��k�������ە����ƕS�������̐킢�̗l�q���ł��N���Ɍ��j�����A�Љ���������ŏ����ꂽ�ە��y���i�������傤�j�u���ł���B

�@����́A���i���ە������S�������ɑ��ē������\�͂̐��X���A�S���������炪�q���ɓ`���邽�߂ɏ��c�������̂ł���B

�@����ɂ��A�ە����͑����̓��ЁE���t�E�݉ƁE�����Ȃǂ��Ă������A�����̎���Ƃ���ŁA������l���܂ލ��v���l�̕S���������E�Q�����Ƃ���Ă���B

�@���������������\�͂́A�������i�ە����݂̂��͂��炢�Ă����킯�ł͂Ȃ��B

�@���Ƃ��Ό����ɒ��肵�悤�Ƃ��āu��v�Ɂu�l�ړ�v�i���߂Ȃ�j���߂��炵������R�̎��m���ؖ[�i���傤�ڂ��j�ɑ��A�S�������͂�����U�X�ɐ�̂āA���m�ɏP��������A���m�͖����炪�牺�i���ە��i���i�����̂�j�ɂ���ċ~�o����Ă���B

�@�܂���a�O�i��O�l���j�N�ɂ́A���i���V���Ɂu�ٕv���v�ۂ��悤�Ƃ����̂ɑ��A�S����͖����Â��痈�����i�̉Ɛl�Ǝv���閔���Y�Ȃ�j�Ɂu���𐁂�����炵�ĎU�X�Ɏ˂�v�Ƃ������\���͂��炢�Ĕ����A���ق����O��@���e�[�i���傤����ڂ��j�ɕ������N�����i�����傤����j���i�ق��j�ɂ��ĉ��i�̉��~�ɉ��������Ƃ����B

�@����R�͂����ە����ƕS�������̑Η����āA�ЂƂ܂��S�������̎咣����u�����y��v��F�߂錈��������B

�@���̏�ō���R�͕S�����̃��[�_�[���l�A���Ȃ킿�u���l��S���v���A�����̎�d�҂Ƃ��ĕ߂炦���B

�@���i�̃����c�����Ă邱�ƂŁu���ܗ����s�v�̉�����}�낤�Ƃ����̂ł���B

�@�������A�S�������ɂƂ��āA���́u���l��S���v�͎��������̂��߂ɗE���ɐ�����u�p�Y�v�ł���A���̕ߔ��͂܂��ɐg�����v���������̂��낤�B

�@�S�������͂��̌�A�l�Z�ѕ��Ƃ������z�̐g������x�����č���R����u���l��S���v�̌��i���傤�݂傤�j��D�Ă���B

�@���݁A�ە������_�Ђɂ͂��̐g����́u�̎����v���c����Ă���B

�@���������ە����̕S�������́A�ە����Ƃ̐킢�ɑS�ʓI�ɏ��������B

�@�S�������͂��̐킢���u�ە������v�ƌĂсA���ꂪ�ꉞ�̏I�����݂��������\���i��O���j�N�A�����ɂ�鍬���Ŏ����������𗧂ĂȂ������߁A�V���ȑy���u�����쐬�����B

�@���̒u���́A���ɂł͂Ȃ��؎D�ɏ�����Ă���B

�@�ە����̕S�������́A����̎卂��R�̗͂��肸�Ƃ��A�������������ׂ����[���͎��������Ō��߂�A�����������������\�͂�g�ɂ����̂ł���B

�@�������������g�D��y���i�������傤�j�ƌĂԂ��A����͌����āA���a�ł̂ǂ��Ȏ���̒�����͐��܂�Ȃ������B

�@�ە����ɂ�����y�������́A�ە������Ƃ������S�ȗ��j�̎S�Ђ��o�������S�����������炱���n���������Љ�g�D�Ȃ̂ł���B

�@�����̎c��������

�@��������̏��߁A���{�̊Ǘ̂��߂锩�R�����I�ɍ��̎��ɔC�����ꂽ�B

�@���R���͗̍��x�z�̊m���ɂ������āA�튯�ƂȂ����I�k�̍��l�O�ɑ��鋞��v�i���傤���傤�Ӂj�Ȃǂ̕v�ۂ��������ɋ������Ă������B

�@�ە���������ɉ����邽�߁A���߂͎���̉Ɛl�⎄�I�Ȏx�z���ɂ������S�������ɑ��ē]�ł��Ă������̂��A����ɍL�͂ȕS�������ɂ܂ŕ��ۂ��g�債�悤�Ƃ��āA�S�������ƌ������Η����n�߂Ă����B

�@�ە����̌��͊�Ղ́A���X�Ȃ⒗�i����ނ��j�Y���锩�n�̎x�z��ʂ��Č`�����ꂽ���i���i�����݂傤�j�E�������i������݂傤�j�Ȃǂ̍k�n�ł���A���͔̍|�⏤�i���̉ߒ��ŕҐ������u���i�݂傤�j�S���v�ƌĂ��S�������ɑ���x�z�ł������B

�@�ە����̂��������x�z��Ղ́A�O�q�̒ʂ�a�c�E�����E����⋒�_�̂���������E���m�{�Ȃǂ̒n��ɍL�����Ă����ƍl������B

�@����ɑ��A���q����ȗ��̐_�l�̌n���������Ǝv�����ʂ̕S���́u���i���傤�j�S���v�ƌĂ�A�N�v�E�����̕��S�Ȃǂ��߂����Ă����u���S���Ƃ̊Ԃ��a瀂��Ă����B

�@���̂悤�ȂȂ��ʼn��i��\���i��l���j�N�A�ە����͎�Ɂu���S���v�����ɑ��A���̋���v���ۂ�������|�̋N�������o�������B

�@���������̌�u���S���v�����́A���̋N�������ە����Ɂu�E�����v�Ƌ�����ď��������̂��Ǝ咣���āA���N���U�ɓ��ݐ����B

�@���̎��A�S��������������@�͉��i����ꃕ���A��������ꃕ���ɂ�����ԁB

�@�����������Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���̎����U�ɂ���S�������́u���S���v�����ł���ƍl������_�ł���B

�@�O�q�����ʂ�A�u���S���v�ɑ��ẮA���Ƃ��狞��v�������ۂ���Ă���A�u���S���v������v���̕��ۂɔ����ē��U�ɂ���Ƃ��A�u���S���v������ɓ������铮�@�͂قƂ�ǂȂ������B

�@����R���ە����ɑ����̋���v�����֎~����Ɩ��������ߏ��ɂ��A�u���S���v�̑i����F�߂�ƋL���Ă���B

�@�����\��@��l��l�j�N�����A���ɍ���R���ە����̓���͌i�i�̂肩���j�̒Ǖ������߂��B

�@����v�����~�ɂ����̂ł͂Ȃ��A��씩�R�����畊�ۂ��ꂽ���I�ȕv���ł���Ǝ咣���āA�����܂ł����ۂ����s���悤�Ƃ���͌i�̎咣���������Ȃ������B

�@�������A�ە��͌i������R�ɂ���ĒǕ����ꂽ�Ƃ����Ă��A�ە����̈ꑰ���������ĒǕ����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B

�@�͌i�Ǖ������܂�������A����R�͂����ɂ��̎q���ł�����ۂ���C�̉��i�ɔC�����A�͌i���g�����т����ە��ɏo���肵�Ă���B

�@����ɍ���R�́A��A���ە��������I��������̐������i��l�j�N�A��K�͂Ȍ����ɒ��肵�Ă��邪�A���̌����͐��c�݂̂Ɍ��肳�ꂽ���̂ŁA���ɂ��Ă͂��Ɍ������s��Ȃ������悤�ł���B

�@����R�͖ȁE���Ȃǂ̔[�����ە����ɐ������킹�邱�ƂŁA�ە����̔��n�x�z���������Ă����̂ł���B

�@�����������R�́A�ە����Ȃ����Ă͔��̎x�z���s���Ȃ��������ƂɂȂ�B

�@�ە��͌i�̒Ǖ��̌�����炭�̊Ԃ́A�ە������ە����̒��ł̉e���͂�ێ����Ă����B

�@�������A�ە����̉e���͂��c��������Ƃ����āA�ە��y���̎����I�Ȍ������ォ�����ƕ]������킯�ł͂Ȃ��B

�@�������N�̌������I���Ă��炭��������������̒����A�ە����̕S�������́A����R�ւ̔N�v���[�̐����ƂƂ̂����B

�@�㊯��ʂ��Ă̔[���́A�ǂ����Ă��㊯�̕s���s�ׂ�h���Ȃ���������ł���B

�@���̂��߁A�ە����̕S�������́A���̊�{�䒠�ƂȂ钠��E���t�����݂�����̎�ō쐬�����B

�@���̕��t���́A�ە����̒��̂������́u���v��P�ʂɍ���Ă����i�ە����̎x�z��Ղł��������ł͍쐬����Ă��Ȃ��j�A���̈Ӗ��ł��̒���́A�����N�v�[���𐿂������������̒���Ƃ��āA�ە��y���̗��j�I�ȒB�����ے�����Õ����ƌ������Ƃ��ł��悤�B

�@��k�����玺�������ە����́A����߂ĕ��G�ȉߒ������ǂ��ēW�J�����B

�@�����炭���ׂĂ̕S������v�c�����Đ������k�����́u�ە������v�ɂ���ׁA���i�N�Ԃ̓����ɂ����ẮA���炩�ɕS�������͓�ɂɕ������Ă����B

�@���U�����S���A���Ȃ������S���A���ꂼ��ɒ��ʂ��Ă����������������Ǝv���邪�A�ە��̑y���Љ�́A�����̍��܂�Ƃ������n�ƈ������ɁA�����̔����ȑΗ��Ƃ����d������������ނ��ƂɂȂ����̂ł���B

�@�����A�ە����̐l�X�́A���������l�X�Ȏ��������z���A�_�`�┪���O�_���Ȃǂ����Â��Ă����B

�@�����������j��U��Ԃ�A�_�`��_�������݂ɂ܂Ŏc�����̂͒P�Ȃ���R�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��͂����肵�悤�B

�@�_�`��_���́A�����������ɒ��ʂ����ە��̐l�X�̐S�̋��菊�ł���A�������邱�ƂŎ���̌�������苭�߂Ă������̂ł���B

�@���Â����ە��́u��v�́A���̎R���̗��j��Y�قɕ�����Ă���B

�@�@�@�@�@5�@�G��y�� top

�@�a�̍ՂƎG��x��

�@�a�̉Y���Ƌ{�̍�a�̍Ղł́A���y�s�s���邪�A�l�X�Ȉӏ���s�������s�������ɎG���i�������j�x��ƌĂ���c������B

�@���̎G��x��́A���ق��M�b�≼�����܂Ƃ����܁Z�l�̓��q���Б����グ�Ĕ��q�ɍ��킹�čӒ|�𐠂��đO�i���ĕ����B

�@����́A�G��̐l�X���D�c�M���Ƃ̐킢�ł̏������j���āA�G�ꑑ����˖�̋{�ŗx�������ƂɗR�����A���������Б��ł̗x��́A�M���Ƃ̐킢�Ŋ�����ؑ��ꂪ�������Ă��̏����������Ȃ���x�������炾�Ƃ����i�c���h���u�a�̍Ղ̘b�v�c���h�u�搶�Ў��L�O��A��㎵��N�j�B

�@�G��x��͘a�̍Ղ����łȂ��A���̋I�B�n��ɂ��`�����A���݂ł����̎R�������{�ōs���A��O�܂ł͈ߓޔ����{�ł��x�肪�`������Ă����Ƃ����i��c���I�q���̂������ɂ��j�B |

�}42�@�a�̍Ղ̎G��x��

|

�@����ɋ��{�s�̑D�R�Ԃł��G��x�肪�������Ă����i�c���h���w�I�B���́x�c���h���搶����L�O��A��㎵��N�j�B

�@���̂悤�ɎG��x�肪�I�B�e�n�̍Ղ�Ŏ������̂́A�I�B�̐l�X�ɂƂ��Č��͎ҐD�c�M���ɏ���������ۓI�ȏo�����ł���������Ǝv����B

�@����ł͂��̐M���Ɛ�����G��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȓn��ł������̂ł��낤���B

�@�퍑���̎G��

�@�G��́w���t�W�x�ɂ��o�ꂷ��Ñ�ȗ��̒n���ŁA�����ł͊C���i���܁j�S�G�ꑑ�Ƃ��Ă݂���B�D�c�E�L�b�������ɓ��{�ɑ؍݂����|���g�K���̐鋳�t���C�X�E�t���C�X�́A�G������̂悤�ɋL���Ă���B

�@�i�I�Ɂj���̑�l�Ԗڂ��i�@�c�́j�l�X������n���͎G��Ə̂����A���̏Z�������́A���[���b�p���Ɍ����A����Εx�T�Ȕ_�������ł������B�i�����j

�@���Ȃ킿�ނ�͊C�����ʂł̌R���P���ɂ����ẮA�����i�˂���j�O�ɂ������������Ȃ��������A�˂ɐ��ŗE���ȓ����Ԃ�������ė����̂ŁA���{�Ŕނ�͗E�҂ɂ��čD��I�ł���Ƃ����������Ă����B

�@�퍑���̎G��͑����̐l�X���W�Z����n��ŁA�o�ϓI�ɂ��T���Ȕ_�������ō\������A�����ČR���͂��L�x�ɗL���Ă����Ƃ����B

�@�i�\���i��ܘZ��j�N�́u���쒼�t�N�����i�����傤����j�v�ł́A�G�ꑑ�̖{���E���E���E�F���E�s��E�O���s�E�����E�y���i���͂��j�E�����E�����i����ǂ�j�̒n�����L����A���̂��Ƃ���G�ꑑ�͈̔͂͋I�m��͌������ӂɍL����n��ŁA���݂͘a�̐�Ȑ��̌��a�̎R�s���S���A�E�݂͓y���i�ǂɂイ�j��Ƒŏo��Ɉ͂܂ꂽ�n�ł������B

�@�퍑���ɂ́A�G�ꑑ�͏\�����E�ЉƋ��i�_�{���E�{���j�E�����E�싽�i�O�㋽�j�Ƌ��ɑ����A�����`�����A�G��ܑg�������͎G����g�i����݁A�ܝ��j�Ƃ��Ăꂽ�B

�@�\�����́A�C���S�k�����A�����Ȑ��̋I�m��͌��E�ݒn��ŁA�ؖ{����ꑾ���Ȃǂ�����B

�@�ЉƋ��́A�I�ɍ���{���O�i�Ђ̂��܁j�E�����i���ɂ������j�Ђ̐_�{���œ�Z����̏������W�܂�A�I�m�썶�݁A�a�̐�ȓ��̕��암�Ɉʒu����B

�@�����͎ЉƋ��̓����ɏ��݂��A�I���i���邷�j���E�a�����E�⋴���E���葑�Ȃǂ�����B

�@�싽�́A�ЉƋ��ȓ�̘a�̎R����암�Ɉʒu���A�O�㑑�E��쑑�E�܃����E���c���Ȃǂ��݂���B

�@���̂悤�ɎG��ܑg�̒n��́A�I�m��͌����̖����S�E�C���S�k���̘a�̎R����𒆐S�Ƃ���n�ł������B

�@�]���āA�퍑���̎G��́A�L�`�ɂ͎G��ܑg�̒n��A���̂������A���`�ɂ͎G�ꑑ���������̂Ǝv����B |

�}43�@�G��ܑg�}�i�w�a�̎R�s�j�x4���j

|

�@�G��ܑg�̌����́A�u�y���v�i���������j�Ƃ����\���ł������B

�@�u�y���v�ɂ��ẮA�I�B�ꍑ�̌��W�ł���y���Ꝅ�Ƃ������������邪�i�Γc���j�u��씩�R���ƋI�B�w�y���Ꝅ�x�|����Ꝅ�Ƒ����̘͂A���ɂ��ā|�v�w���j�w�����x�l�l���A��㎵���N�j�A�G��ܑg�̑�\�҂ɂ���č\������鍇�c����@�ւƍl�����A�O���O�i��܌��j�N�A�����̘a�����Ɗ⋴���̎��i���J���n�j���_�ł́A�������V�Ɓu�y���v�������̒���҂Ƃ��ēo�ꂵ�Ă����i���R�����u�G��O�ƍ����O�|�I�B�w�y���Ꝅ�x���̍Č����|�v�w�������Ɋւ��鑍���I�����x��㔪�O�N�j�B

�@�������A�G��ܑg�͋I�ɍ����̑����͂ƌ��т����Ƃ�����A�V���\���i��l��j�N�ɂ́A�G��Ǝl�g�̑叫�ꖜ�R���A�R�{�E�ʒu�E����Ȃǂ̍��l�O��F��O�A����ɍ����i�˂���j�E����E�����i������j�O�ȂǂƋ��ɁA�͓�������̔��R�e�����x�����Ă����i�w�����@���L�x�j�B

�@���̂悤�ɁA�퍑���̎G��́A�G��ܑg����Ȃ�G��y���Ƃ����n��A���̂��������A���̋I�ɍ��̏����͂Ƃ̌R���I�Ȍ������s���Ă����B

�@�D�c�M���Ƃ̐킢

�@�I�ɍ��ł͐퍑���ɏ�y�^�@���L����A��k���͂��g�債�Ă����B�V���N�Ԃ̈���Ꝅ�̍��ɂ́A�{�莛�͋I�ɍ��̖�k���ɏo�w�v�����s���ȂǁA�I�ɍ��̐^�@���͂ɌR���͂����҂��鑶�݂ƂȂ��Ă����B

�@�G��ɂ����Ă���k���͂��L�����A�V���l�i��O�܁j�N�ɂ͎G��O�O�Z�Z�l���{�莛�ɎQ�サ�A�o�w�v���ɂ������Ă����i�u���S�L�v�j�B

�@�I�ɍ��ł͐M�̒��S�n�Ƃ��čŏ��C���S�����i���݂��j����Ɍ�V���u���ꂽ���A���̌㍕�]�ɁA�����ēV���\���i��܌܁Z�j�N�ɂ͘a�̉Y���ӎ��R�i�݂낭����܁j�ֈڂ��ꂽ�B

�@����ɉi�\�Z�i��ܘZ�O�j�N�ɂ͎G����̍�X�i�����̂���j�Ɉړ]����A��y�^�@�̐M�̒��S���G��ɒu�����悤�ɂȂ����B

�@���̂��߁A�G��y���̒��ł��A��k���͂��傫�ȑ��݂ƂȂ����B

�@���T���i����Z�j�N�A�{�莛�͐D�c�M���Ƃ̑S�ʐ푈���J�n����B

�@�I�B�̖�k�O��G��O���{�莛���̎�v�Ȑ�͂Ƃ��ĎQ�����A�O�q�̗�ؑ���Ȃǂ�����B

�@���������{�莛���ł̋I�B�O��G��O�̓����ɑ��A�V�����i������j�N�A�D�c�M���͎G��U�߂����s����B

�@�������A�G��ܑg�̓��ЉƋ��E�����E�싽�͍������Ƌ��ɐM���ɓ��ʂ��A�G��y���͕��ĐM���Ɛ키���ƂƂȂ����B

�@���̂��Ƃ́A�^�@��k�̑����G�ꑑ�E�\�����Ƒ��̎O�g�Ƃ̌����̈Ⴂ������킷���̂Ǝv����B

�@�G��̓t���C�X���A�u����ʂ͊C�Ɉ͂܂�A���̈���ʂɂ͐��ʖL���Ȑ삪����A��l�ɂ͛ӂ��������R�x���ނ��A�����������ɂ͈ꃕ�������������Ȃ������v�Ƃ����悤�ȗv�Q�̒n�ł������B

�@�M���R�͈�ܖ��]��̌R�����R��ƕl��̓��ɕ����ċI�B�ɓ���A�R�肩��͐M���ɏ]�����O�g�O�̎�����ō��v�ԐM���E�H�ďG�g�E�r�ؑ��d�Ȃǂ̌R�����G����ɍU�ߓ������B

�@���̍U���ɑ��A�G�ꐨ�͘a�̐������Ő킢�A��݂ɍ��n���ĉ��킵���B

�@�G�ꐨ�͋|�E�S�C�ōU�����A�D�c���͑���̋]���҂��o����ނ��Ă������B

�@���̎G��̏������O�q�̎G��x��̗R���ƂȂ������̂ł��낤�B

�@����A�l�葤�̍U���́A����v�E���q���G�E�O�H���G�Ȃǂ��a�W���i����̂�j������O��ɕ����ĎR�z�����čU����A�������抪���~���������B

�@�M���͗�ؑ���E�y�����v�E�����O�Y��v�Ȃǎ������ĂɎ�����o���A�G��͖̎Ƃ�m�点�R�������グ���B

�@�������A�M���P�ތ���Ăі{�莛���Ƃ��ĎG��̐l�X�͑ΐM���푈�ɎQ�����A���𒆐S�ɐD�c�R�Ɛ킢���L����B

�@���̃����o�[�͂�͂�G��y���S�̂ł͂Ȃ��A�G�ꑑ�E�\�����𒆐S�Ƃ����k�W�c�ł������i�d���NjI�u�G��y���ƐD�L�����̐킢�|�G��y���̌��W�𒆐S�Ɂ|�v�w�a�̎R�n���j�����x�l�Z���A��Z�Z�O�N�j�B

�@�V�����i��ܔ��Z�j�N�A�{�莛�ƐM���̈�Z�N�ɂ킽��푈�͒����u�a�Ƃ����`�ŏI�������B

�@����ޏo����@�����@�ɑ��A���q�̋��@�͓O��R��������A�G���V�N��O��������x�����悤�Ƃ����B

�@���ǁA�G���V�N��O�͌��@�x���ɏオ��A���@�͎G��𗊂�I�B��X�ɉ�������B

�@���̂��Ƃ���݂Ė{�莛�̒��ł̎G��̈ʒu�̑傫�����݂ĂƂ��B |

�}44�@���@

|

�@�G��y���̏I��

�@�{�莛�Ƃ̐킢�ŕ����G��y���ł́A�^�@��k���͂����ނ��V���ȓW�J���݂���B

�@�������ȂǂƘA�q�����߂ĎG��y�����ċ����悤�Ƃ���y�����v�ƁA�D�c�M���ƌ��т��G��y�������悤�Ƃ����ؑ��ꂪ�A�G��ł̎哱�����߂���Η�����B

�@�V���\�i��ܔ���j�N�A��ؑ���͓y�����v���E�Q���A�G��y���ł̎哱��������B

�@�����āA�G��ܑg�͐M���ɍb��U�߂̏j�V�𑗂�A�܂��D�c�M�F�ɂ��l���U�߂̂��߂̓n�C�D��Z�Z�z�B����ȂǁA�D�c�����ڋ߂��Ă����B

�@�������A���N�Z���{�\���̕ςŐM�������S����ƁA��ؑ���͏o�z���A�y�������G��y���𐧈�����B

�@�y�����͍������Ƃ̘A�q�����߁A�V���Ȍ��͎҉H�ďG�g�ɓG������B

�@�V���\���i��ܔ��l�j�N�̏��q�E���v��̐킢���ɂ́A�������ⓒ��E�ʒu���ȂǂƋ��ɏG�g�o�w���̖{��������߂����A�a�ݘa�c����U�ߏG�g�R���������B

�@�������ďG�g�Ƃ̓G�̎p���������A���̂��ߗ��V���\�O�N�O���A�G�g�͋I�B�U�߂��s���B

�@�G�g�́A��Z���]��̌R���𗦂��Ă܂��a�̋I�B���̏�����U�ߗ��Ƃ����B

�@����ɁA�I�B�֍U�ߓ���A�������E���͎����Ă��ł��A�G��ւƗ��������B�G��̖��E�����͈�~������A�y�����͓y���ւƓ��S�����B

�@�����āu�G����֎U�X�ɂȂ莩�Łv�ƂȂ�A�G��Ō�̋��_�ЉƋ����̑��c����c���݂̂ƂȂ����B

�@�G�g�͑��c��̎���ɒ�h��z���Ď��͂݁A�{��E���q��̗p���������ꐅ�U�߂����s�����B

�@���̌��ʁA�ď�O�͍~�����A��d�ҌO�l�����i�͂���j�ƂȂ�A�c��̐l�X�͕��������ċ����ꂽ�B

�@�������ĎG��y���͕��A�Ăт����������W�݂͂��邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�����āA�G�g�͒�H�ďG�����I�ɍ��̓����҂ɖ����A�G��̒��������ɘa�̎R���z���B

�@�������ĖL�b�����ɂ��ߐ��x�z���W�J���Ă����̂ł������B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|