|

****************************************

Index 一部 二部(一章 二章 三章) 三部(一章 二章 三章) 付録

|

一 前近代の文化と思想(第三部 紀州の地域文化)

|

図61 春林軒

華岡清洲が住居兼診療所としていた建物と敷地、文化財発掘調査で

確認の上、移築されたものを修理復元した。診療室・薬調合所・蔵など。

|

1 紀北の万葉文化

top

四度の紀伊国行幸

紀ノ川筋およびその終着点である加太、和歌浦周辺には、多くの万葉故地が点在する。

これは、万葉時代に四度にわたって、紀伊国行幸が行われたためである。

行幸の折には、皇族自らも、そしてお供の官人たちも、また公式のハレの場では、山部赤人のような宮廷歌人たちが、歌を詠じた。

また行幸によって都に知れわたった土地が、その後の官人たちの地方赴任、あるいは公務を帯びての旅の折に、好んで歌われたのである。

ちなみに次の四度の行幸が行われた(月日は太陰暦)。

① 斉明天皇紀伊国行幸〔斉明天皇四(六五八)年十月十五日〜翌五年正月三日〕→紀温湯(きのゆ=牟婁温湯(ひろのゆ)とも。現在の白浜温泉崎の湯)へ

② 持統天皇紀伊国行幸〔持統天皇四(六九〇)年九月十三日〜二十四日〕→紀温湯へ

③ 持統太上天皇・文武天皇紀伊国行幸〔大宝元(七〇一)年九月十八日〜十月十九日〕→紀温湯へ

④ 聖武天皇紀伊国行幸〔神亀元(七三四)年十月五日〜二十三日〕→和歌の浦・玉津島へ

このようなわけで、紀伊国で詠まれた万葉歌には、その地域の住民が詠んだ、いわばその土地根生いのものはない。

とは言え、都人が旅にあって、ある土地を詠むには、それなりの理由なりきっかけがあったわけで、その意味でその土地の有するある種の力が歌に働きかけていたことは確かであろう。

真土山(まつちやま)

真土山(現、奈良県五條市上野(こうずけ)町から和歌山県橋本市隅田(すだ)町にまたがる山)を詠んだ歌は、八首の多きにおよぶ。

真土山夕(ゆう)越え行きて慮前(いおさき)の角太河原(すみだかわら)にひとりかも寝む (万葉集巻三・二九八 弁基)

あさもよし紀人(きびと)ともしも真土山行き来とみらか紀人ともしも (万葉集巻一・五五 調首淡海) |

真土山は大和国と紀伊国の国境にある山で、巨勢路(こせじ=奈良県御所市)をへて、紀ノ川に沿って西へ下ってきた旅人は、真土山を越えることになる。異国への入口をなす山であるだけに、旅心を刺激し多くの歌が詠まれたのであろう。

第一首の「角太」の比定地は現在の橋本市隅田町であるが、この地には隅田八幡宮人物画像鏡がある(出土地は隅田町の南に隣接する橋本市妻(つま)と伝えられている)。

日本でもきわめて古い文字資料として貴重な銘文を持つ鏡である。

こういった鏡を有し得る文化と財力を持った土地であっただけに、都人もこの地に大きな関心を寄せていたのであろう。

第二首は、大宝元年の行幸の折の歌で、真土山の峠で、旅の無事を祈って手向(たむ)けをした時の歌であろうが、前述の豊かな文化と財力が、都人にこのような土地ぼめの歌を詠ませる力として働いていただろう。

大我野

橋本市西部の東家(とうげ)から市脇(いちわき)の辺りが、万葉の大我野である。

| 大和には聞こえ行かぬか大我野(おほがの)の竹葉(たかは)刈り敷き盧(いほ)りせりとは (万葉巣巻九・一六七七) |

この歌も大宝元年の行幸の折のものである。

「大我野」は平安朝以降の荘園「相賀荘」(そうがしょう)がその名を継いでいる。

紀ノ川筋の数ある地の中で、この地が詠まれたのは、たまたまその地に宿ったという偶然性もあるが、後に有力な荘園を成す土地柄が、詠歌(えいか)のきっかけを作ったという面もあろう。

妹山・背山

紀ノ川を西下すること、国境の真土山から約二五キロ、伊都郡かつらぎ町に妹山(いものやま)・背山(せのやま)がある。

紀ノ川の北岸にある標高一六八メートルの山が背山、そして通説では紀ノ川の南岸にある標高一二四メートルの山が妹山である。

しかし江戸時代の国学者・本居内遠(うちとお)は、背山にある二つの峰のうちの一方を背山、もう一方を妹山と考えている(「妹山背山弁」)。

この説は再評価されるべきである。

小さな山であるが、紀ノ川筋を歩き続ける旅人には小一時間ほどは見え続けた印象に残る山であった。

これやこの大和にしては我が恋ふる紀路(きじ)にありといふ名に負ふ背の山 (万葉集巻一・三五 阿閉皇女)

我妹子(わぎもこ)に我が恋ひ行けばともしくも並び居るかも妹と背の山 (万葉集巻七・一二二〇)

麻衣(あさごろも)着ればなつかし紀伊国の妹背の山に麻蒔く我妹 (万葉集巻七・一一九五 藤原卿) |

第一首は持統天皇四年の行幸時の詠であり、第二首は作歌時期は不明、「ともしくも」とは羨ましくもという意、第三首は聖武天皇の神亀元年の行幸時の詠と推定される。

妹山・背山の詠は、万葉集中一五首(通説では一四首であるが、筆者は巻七の一二一一番歌も妹山を詠んだ歌と認定する)詠まれている。

筑波山に次いで、万葉集中二番目に多く詠まれた山である。

富士山の一一首(一五回)よりも多いのである。

このように格別に多数詠まれたのは、「南は紀伊の兄山(せのやま)より以来(兄、これをばせと云ふ)」(大化二年の大化の改新の詔)とあるように、背山は「畿内」の南限を示す山として重要な位置を占めていたこと、しかもこの背山を越えれば「畿外」、つまり都とは隔絶した地であったこと、さらには「背」と「妹」が、夫婦ないしは恋人を意味するだけに、妻、恋人を都に残して旅をする、当時の人々にとって関心おくあたわざる山の名であったことなどの理由による。

紀伊国の山の歌

真土山、妹山・背山と見てきた。

紀伊国ではこの他名草山(なぐさやま)、糸我山(いとがやま)、切目山(きりめやま)などが詠まれるが、いずれも低い穏やかな山容の山々である。

紀伊国の山というと、重畳たる山岳を思い浮かべるが、万葉の紀伊国の山はそのイメージからは遠い。

なぜか。ひとつには、聖武天皇の玉津島行幸の折に発せられた詔(後掲)に「遊覧」という言葉が出てくるように、旅が余裕のある、少なくとも行幸においては、楽しみの要素もかなりの部分を占めるものとなってきたこと、ひとつには紀伊国ののどかで明るく穏やかな風土が、旅人の風景を見る目に穏やかさを与えたことなどによるのであろう。

加太(かだ)

紀ノ川筋を西下した、その終着地が加太であり、またそこは四国方面への玄関の地でもあった。

「始めて紀伊国賀陀駅家(かだうまや)を置く」(『続日本紀』大宝二年正月十日条)と見え、南海道の駅が置かれていたことがわかる。

| 藻(も)刈り舟沖漕ぎ来(く)らし妹(いも)が島形見(かたみ)の浦に鶴翔(たずかけ)る見ゆ (万葉集巻七・一一九九) |

妹が島はおそらく加太の沖合いに二島仲よく並ぶ友ヶ島のことであろう。

そして形見の浦は、妹が島にあった浦の名のひとつで、いま対岸の「加太」にその名が継承されている。

目の前に広々と開けた海、ポッカリ浮かぶ妹が島、ゆったりと飛ぶ鶴の群れと、日ごろ海を見ることのない大和に住む万葉びとにとって、この雄大にしてのびやかな景観を見た時の感動はいかばかりか。

紀伊国を旅する人々には、海は誠に新鮮で刺激に満ちた自然であり、風景であった。

和歌の浦

紀北の万葉の海の代表は、和歌の浦である。和歌山市の南部に位置し、万葉時代に紀ノ川はここに注いでいたと考えられている。

神亀元年甲子(きのえね)の冬十月五日、紀伊国に幸(いでま)す時に、山部宿袮(やまべのくすね)赤人の作る歌一首井せて短歌

やすみしし わご大君(おほきみ)の 常宮(とこみや)と 仕へ奉れる 雑賀野(さいかの)ゆ そがひに見ゆる 沖つ島 清き渚(なぎさ)に 風吹けば 白波騒き 潮干(しほふ)れば 玉藻刈りつつ 神代より しかぞ貴き 玉津島山

(万葉集巻六・九一七)

反歌二首

沖つ島荒磯(ありそ)の玉藻潮干(しおひ)満ちい隠りゆかば思ほえむかも (万葉集巻六・九一八)

若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る (万葉集巻六・九一九) |

聖武天皇の玉津島行幸の折のハレの歌である。この行幸の折に発せられた詔に、

山に登り海を望むに、此間最も好し。遠行を労らずして遊覧するに足れり。故に弱浜の名を改めて

明光浦(あかのうら)とす。守戸(しゅこ)を置きて荒穢(くわうわい)せしむることなかるべし。春秋二時に、官人を差し遣して、玉津島の神、明光浦の霊を奠祭せしめよ。

(『続日本紀』神亀元年十月十六日条) |

とある。

赤人の歌はこの詔の趣旨と一致する。天皇を讃え、玉津島・若の浦の地を褒め、そこを領く神(霊)を崇めるのである。

さらにこの歌の特筆すべき特徴は、宮廷讃歌の型を継承しつつも、反歌とりわけ第二反歌では、より純粋に景色を描こうとしている点である。

天皇と土地を讃える心と自然への深い愛着の心、そして遊覧の気分が、躍動感あふれる和歌の浦の風景を一首の叙景歌として仕立てあげているのである。

この行幸では、同行の人々によって詠まれた歌も多く残されている。一首を紹介する。

| 玉津島見れども飽かずいかにして包み持ち行かむ見ぬ人のため (万葉集巻七・一二二二、藤原卿) |

行幸によって有名になった和歌の浦の地は、次のような人口に膾炙(かいしゃ)される歌も生み出すことになる。

| 衣手のま若の浦の真砂地間なく時なし我が恋ふらくは (万葉集巻十二・三一六八) |

紀伊国の海の歌は、紀北から紀南へと、さらに明るく躍動的な表情を見せて、豊かに展開する。

2 紀ノ川・有田川流域の仏像

top

地域の特徴

紀伊半島の大部分は、中央構造線に代表される大小の地質構造線がほぼ東西方向に走る山岳地域であり、深い谷を刻んだ河川は、おおむね短い距離を流れ下って紀伊水道あるいは熊野灘へと注ぎ込んでいる。

従って、河口部の沖積平野の人口密度は相対的に高く、そこを中心として河川の中・上流域を包括した「楔」(くさび)のような生活圏が形成されている場合が多い。

紀ノ川や有田川の流域も例外ではないが、紀ノ川流域は紀伊半島では最も広い平野部を有し、瀬戸内海以西と大和を結広地域としての重要性から、古代の幹線道である「南海道」で畿内と直結していた。

また有田川流域も、紀伊半島西岸を南下する道が結ぶ大小の「楔」のなかでも紀ノ川下流域から歩行一日の距離に位置し、牟婁(むろ)温泉御幸(ごこう)や熊野御幸の拠点ともなって、有田郡の中心として重要な地域でありつづけた。

すなわち、これら二つの地域は、一二〇〇年以上にわたって宮都が所在した奈良・京都からほど遠からぬ所に位置し、「地方」でありながらも、都から遠く離れた地域とは様相を異にしてきたものである。

以上は、もとより証拠としての文化財があって初めて裏付けられることであるが、幸いなことに、これらの地域および周辺には各時代の仏像が相当数遺されており、特徴と変遷を目に見える形で捉えることができる。

そこで、以下においては、主として古代から平安後期に至る時期の仏像についての概要およびそこから導かれる地域の特徴を、復元的考察を交えて述べることとする。

奈良時代の仏像

仏教文化が日本にもたらされ、浸透、定着した奈良時代、寺院の建立や仏像の制作は特別な知識と技術を必要としたため、畿内およびごく限られた地方あるいは集団において行われたと考えられ、伝世する数少ない仏像の地域的集中と様式的収束性もそれを裏付けている。

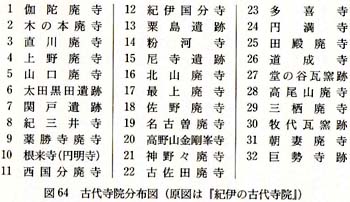

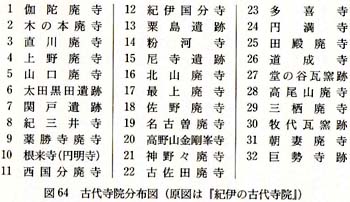

それらの寺院のほとんどすべてはすでに遺跡となっているが、多くが微高地に立地し瓦や礎石も遺りやすいため、紀伊国においてもその存在は知悉されている(図64)。

それによると、最北部の紀ノ川の上流から下流に向かって伊都・那賀・名草・海部の北部四郡と、その南の有田・日高・牟婁の三郡によって構成される紀伊国において、特徴をいくつか指摘できる。

その第一は、北部四郡における密度が高く南に低いということで、最も遠い牟婁郡南東部すなわち熊野地域は空白となっている。 |

図64 古代寺院分布図(原図は『紀伊の古代寺院』)

|

第二に、寺院が多い北部四郡でも、紀ノ川の上流域から下流域まで適度に間を置いて分布しており、当時の寺院が律令国家建設事業の一環として各郡一ヵ寺というように計画性をもって建立されたことを暗示している。

第三は、図示できないが伽藍(がらん)配置や瓦の文様についてで、それらは中央の様式を踏襲しており、中央との密接な関係が改めて確認できる。

すなわち、七世紀後半から八世紀初頭の紀伊国においては、まず紀ノ川流域に寺院が計画的に建立され、それが南部三郡にも波及したもので、有田川流域がその中に含まれることも、記憶に止めておいてよい。

一方、当時の紀伊国の仏教界の様子を伝える文献として『日本霊異記(りょういき)』がある。

全一一六話のうち紀伊国に関連するものが比較的多いが、まず地域に着目すれば、伊都郡一件、那賀郡一件、名草郡七件、海部郡四件、有田郡四件、日高郡二件、牟婁郡二件となり、全体のおよそ六割五分を紀ノ川流域を中心とする北部の四郡が占め、残りの半分を有田郡が、そして日高郡と牟婁郡がさらにその半分を占めるということで、これは寺院遺跡の分布傾向とほぼ一致する。

さらに興味深いのは寺院や仏像の具体的記述で、たとえば名草郡の「弥勒寺(能応寺)」では丈六(じょうろく)の釈迦像および脇士(わきじ)像と一〇尺の十一面観音像を本堂と塔に安置しており、同様に「貴志(きし)寺」にも丈六弥勒像があり、伽藍も相当の規模が想定される。

加えて「薬王寺(勢多寺)」、那賀郡の「弥気山の室堂(慈氏禅定堂)、有出郡の「私部寺」、伊都郡の「狭屋寺」など、施設の螫った寺々のほか、熊野では草庵のような寺の存在も記されている。

一方、こうした寺院の建立と活動に携わる人々に関しては「私度僧」(しどそう)の存在が大きく、彼らは薬師寺、元興寺、興福寺などの平城京の寺々との接点を持ち、また仏教伝来以来の諸尊を崇拝の対象としていたことがわかり、それは大台・真言両密教や浄土教が流布する以前、旧仏教下の世相を端的に示している。

このように、遺跡と『日本霊異記』から奈良時代における寺院の分布と大まかな状況が判明するが、それを裏付けるように紀伊国最古の仏像は、やはり紀ノ川流域に見出すことができる。

それは伊都郡かつらぎ町極楽寺の銅造弥勒菩薩半跏(はんか)像(図65)で、七世紀後半に制作された朝鮮半島様式の小金銅仏である。

また伊都郡橋本市の神野々(このの)廃寺の火頭形小型三尊磚仏(せんぶつ)や同郡かつらぎ町の佐野廃寺の六尊連立小型独尊磚仏は、飛鳥川原寺式の瓦を伴い、七世紀後半の唐の様式を忠実に模している。さらに、那賀郡打田町の国分寺金堂跡からは、大型金銅仏の断片も出土している。

一方、南部の三郡では、古来の幹線道が西流する有田川と交わる地点、有田市宮原の円満寺に、十一面観音立像(図66)が伝来している。

地方ではきわめて稀な八世紀中頃の本彫像として貴重であるが、円満寺の境内からは天平期の瓦が出土しており、有田川流域における仏教文化の初期的段階を具体的に示す一例として、資料的価値はきわめて高い。

さらに、南方の日高郡において同様の位置を占めるものが「楔」のひとつ日高川下流域にある道成寺の本心乾漆(かんしつ)千手観音立像である。 |

左=図65 弥勒菩薩半跏像 極楽寺

右=図66 十一面観音立像 円満寺

|

本堂解体修理に際して南北朝期の寄木造(よせぎづくり)千手観音立像の胎内から破損が著しい状態で発見されたものであるが、発掘調査によって明らかになった八世紀初頭の創建以来の寺院の歴史の画期に造立された仏像が現存するという希有な寺院の、当初の本尊として誠に貴重である。

さて、以上が紀伊国の奈良時代以前における寺院遺跡の分布、『日本霊異記』の記述、そして仏像の概要であるが、七世紀から八世紀にこれらの事績が見られることをもって他の地方と比較しての紀伊国の先進性を認めることができる。

特に、北部の紀ノ川流域、および南部の有田川流域をはじめとする限られた地域では、瓦葺きの建物が初めて建てられ、堂内には仏像が光を放ち、辺りを私度僧や修行者、中央の大寺に在籍する僧らが徘徊するといった情景が出現したのであって、それはこれらの地域が紀伊国の中でも重要な地域としてありつづける要因ともなったのである。

平安時代の仏像

平安時代になり都がわずかに遠くなったが、平安京がその後千年以上にわたって日本の中心でありつづけたことで、中央の文物を容易に入手できるという紀伊国の優位さは保たれた。

というよりむしろ、都を中心として欣求浄土(ごんぐじょうど)の願望が過熱する風潮のなか、紀伊山地は宗教的聖域に祀り上げられていくのであり、中央の影響は前代にも増して強くなったものと考えられる。

それを反映して、この時代に属する仏像は著しく増加し、分布域も「楔」の隅々にまでおよんでいる。

そうした中央の影響の嚆矢(こうし)と目されるものに、空海による金剛峯寺(こんごうぶじ)の開創があり、大和国との国境に近い高野山上に、旧仏教では馴染みのない諸尊を本尊とする伽藍(がらん)が建立された。

度重なる火災によって創建期の堂塔・仏像の大半は失われたが、わずかに西塔本尊の大日如来(だいにちにょらい)坐像と、山下の慈尊(じそん)院の弥勒仏坐像が、九世紀に都からもたらされた当時最新の様式を示すものとして現存する。

しかし、空海が高野山を寺地とした理由が真言密教の修禅道場にふさわしい俗塵のおよばぬ清浄な所ということで、それは「楔」すなわち紀ノ川流域の圏外にあることを意味し、紀伊国にその影響が現われるのは思いのほか後のことである。

従って、この時代の初期すなわち九世紀代に造立された数少ない仏像として挙げられる和歌山市紀三井寺(きみいでら)の千手観音立像や、同市慈光円福院の十一面観音立像(図67)、そして道成寺の千手三尊立像などはいずれも前代以来の観音信仰の系譜に属するものであり、都は遷っても紀伊国全般としては古代豪族の勢力が基本的に保たれていたことを示すのである。

そこに変化の兆しが現われるのは十世紀のことで、作例が増えるに従って仏像の分布は拡散し、一木造りの古像が各地に点在するようになる。 |

図67 十一面観音立像 円福院

|

ただし、像の規模は小さくなり、地方色が顕著な作例も現われ、造寺造仏を支える階層そのものが変化したことを示している。

その例をほぼ地域別に挙げると、紀ノ川上流域では、伊都郡橋本市定福寺の阿弥陀如来坐像(図68)、紀ノ川支流の貴志川流域、美里町満福寺の十一面観音立像、貴志川町薬師寺の梵天立像がある。

また、有田川流域は一木像が比較的多く分布する地域であるが、清水町法音寺の釈迦如来坐像及び十一面観音立像、金屋町歓喜寺の地蔵菩薩坐像、同町薬王寺の十一面観音立像(図69)、吉備町正覚寺の十一面観音立像などが挙げられる。

これらの像の多くは等身大前後、作風も多様で、地方の中でもさらに狭い地域を基盤とした勢力の造立によると見られ、各地における荘園の成立および村落の形成を物語る指標として捉えることができる。 |

右=図68 阿弥陀如来坐像 定福寺

左=図69 十一面観音立像 薬王寺

|

さらに、この時期の注目すべき出来事として、熊野における神像の出現がある。

先述のように熊野には古代寺院の遺跡はなく古来の神祇が強く保たれていたものと推測されるが、熊野速玉(はやたま)大社の神像のうち最も中心的な位置を占める三体は明らかに十世紀中頃の中央作であり、当時急速に進展しつつあった神仏習合(しんぶつしゅうごう)思潮の聖域熊野への波及の速やかさを示している。

なおこれは、熊野に限っての局地的現象として片付けられそうであるが、最も浸透し難かった地方にまで仏教が入り込んだということは中央の影響の明らかな増大を意味しており、他の地域における造像の拡大もまたその顕れとして捉えなおすことができるのである。

さらにつづく十一・十二世紀になると、そうした傾向は一層強くなるが、ありがたいことに、紀伊国には全国的にも希少な平安後期の在銘彫刻が四体も存在するのであって、地方における造仏の実態を、より具体的に把握することができる。

すなわち、康平五(一〇六二)年の有田市正善寺大日如来坐像(図70)、嘉保三(一〇九六)年の金屋町薬王寺阿弥陀如来坐像、保谷元(一一五六)年の那智(なち)勝浦町大泰寺(だいたいじ)阿弥陀如来坐像、文治二(一一八六)年の美里町高畑区の阿弥陀如来坐像の四体がそれで、年代が適度に間を置いてほぼ一二〇年の範囲に収まる点も好都合である。

そのうち熊野の大泰寺像は中央作で、残る三例が有田川流域にある地方作であるが、興味深いのは地方作の特徴で、片や構造は古式であるが表現は新しく、片や構造に新様を導入しながら表現は古式であるというように、表現と技法が表裏一体となって自律的な変化を示す様式変遷の本来のあり方とは対照的な様相を示している。

おそらくは、仏像需要が急激に増大した結果として登場することになった地方仏師たちにとって、寄木造すなわち分業・量産向けに都了開発された新しい技術と表現の意味を咀嚼(そしゃく)することが難しかったのであろうが、地方の文化水準の一端を具体的に示すものとして誠に興味深い。 |

図70 大日如来坐像 正善寺

|

一方、こうした在銘品の背後には、むしろそれが多数派である無銘の像が存在し、さらに平安後期の中央様式である定朝(じょうちょう)様式のものも少なからず存在するのであって、両者を合わせた総数は五○例を遥かに越える。

しかも、そこには高野山上のおよそ二〇件を含めていないのであって、この時期の造寺造仏活動がいかに盛んであったかが偲ばれるのである。

寺院と地域社会の形成

都に近いという恵まれた条件のもと、早くも奈良時代に紀ノ川流域や有田川流域など、限られた場所に建立された寺院は、四〇〇年後の十二世紀に至って、「楔」を構成する各村落にまで見られるようになっている。

しかし、当時造立された数多くの仏像のほとんどは等身大前後であり、従ってそれらを安置する堂舎の規模も一辺が三間(約六メートル)四方と決して大きいとはいえず、また、瓦の出土例がきわめて少ないことから、多くは質素な茅葺であったと考えられる。

にもかかわらず、天災や戦火を被りながら伝来する仏像が少なくないことは、それらの寺院や仏像を支える基盤が今日まで活きつづけてきたことを物語っており、それは言い換えれば、現在の地域社会の原形が形成されたのは十二世紀であるということに他ならない。

さらに、そうした地域社会の実態はといえば、新しい都風の文化をいち早く摂取しながらも畿内とは一線を画し、「楔」あるいはさらに狭い生活圏に依拠する地方性をも堅持していたというもので、この二面性すなわち中央志向と土着性を兼ね備えた文化的特徴、それは紀伊国の中でもより先進的であった紀ノ川流域や有田川流域において、最も顕著にあらわれているのである。

そして、こうした特徴は紀伊国と中央との基本的関係によって有史以前から保たれてきたものであるだけに、紀伊国の文字通りの「地方化」が東京遷都を境に急激に進んだことは必然であり、その傾向は国上軸からも遠ざかりつつある現代において加速していると見るべきであって、それはこの地域にかつてない状況をもたらすように思われるのである。

3 高野版と印刷事業 top

高野山奥の院

紀伊半島のほぼ中央位置に流れる紀ノ川の大河に平行する大和街道の対岸に連なる長峰(ながみね)山系の海抜約八一五メートルの山上盆地に、弘法大師空海によって弘仁七(八一六)年に開創された高野山金剛峯寺(和歌山県伊都郡高野町高野山)が存在する。

高野山は、真言密教の修行道場として開かれ約一二〇〇年の歴史をとどめてきた。

高野山は日本最初の本格密教伽藍が空海によって創案建立された真言密教拠点寺院であったが、平安時代中期以降、奥の院弘法大師廟の存在する高野山は、弘法大師が今回奥の院廟に身を留め人々を救済しているとする入定留身(にゅうじょうるいしん)信仰を根底にする弥勒(みろく)浄土信仰、密厳(みつごん)浄土信仰、阿弥陀浄土信仰などの様々な信仰を包摂(ほうせつ)した高野浄土観が成立し、各時代にわたって高野聖なの人々によって唱導布教が行われた。

|

図71 高野山奥の院の五輪石塔

|

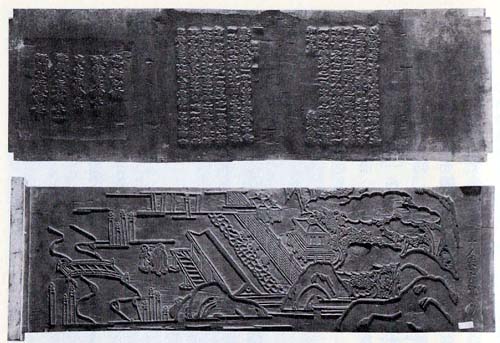

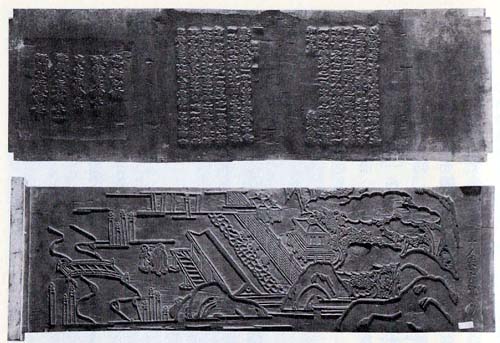

図72 高野山版板木

(『吽字義』巻頭・『高野大師行状図画』第十巻末)

|

その歴史的な信仰の証として、宗派を越えた様々な人々とによって、弘法大師廟を中心に経巻(きょうかん)供養や埋納、献灯、納骨納髪、供養碑や歌碑などの建立が繰返された霊場としての機能を果してきた奥の院がある。

現在、奥の院には、一般庶民の小さな一石五輪塔や地蔵石像をはじめ、大名の大きな五輪石塔が約三〇〇年から八〇〇年の老杉が林立する鬱蒼とした森に包まれた霊域に三〇万基とも五〇万基とも称される世界に類例がない歴史的墓域群が形成されている。

高野山は、永い歴史の流れの中で、真言密教修行の聖地壇上(だんじょう)伽藍と弘法大師信仰の霊場奥の院の二大聖域が存在する宗教都市である。

高野山は弘法大師空海による開創以来、およそ二一〇〇年の歴史を有するが、その永い時の流れの中で培われた信仰なり文化を発信しつづけ、日本宗教文化発展の一翼を担ってきたこともよく知られている。

その一つとして、鎌倉時代に起こった高野版印刷事業という文化事業がある。

高野山の印刷事業

この印刷事業は、鎌倉時代中期に覚海阿闍梨(かつかいあじゃり)とその門下の四哲と称された法性(ほうしょう)・道範(どうはん)・尚祚(しょうそ)・真辨(しんべん)らを中心に様々な講説・論議が行われた高野山の教学隆盛を受け、奈良の春日版や奈良版など各地に起こった木版印刷事業に触発されて、鎌倉時代後期の建長年間頃から道範阿闍梨の弟子の学僧金剛峯寺快賢(かいけん)阿闍梨らが中心になって自己負担や勧進により木版印刷事業が開始された。

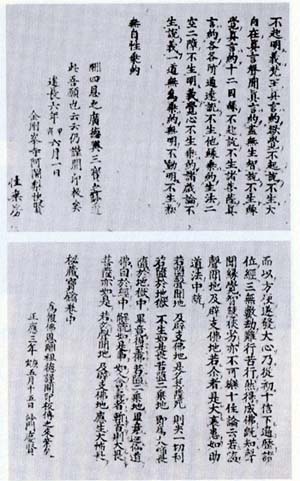

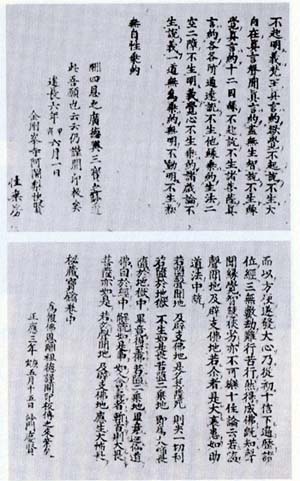

この快賢が中心となって行った建長五(一二五三)年から正嘉三(正元元、一二五九)年に至る約七ヵ年の期間に『三教指帰』『秘蔵宝輪』『秘密曼荼羅十住心論』『釈摩訶衍論』『四種曼荼羅義』『宝篋印陀羅尼経』『大日経疏』などが開版されている。

やがて、鎌倉幕府が高野山に建立した金剛三昧院(さんまいいん)奉行の秋田城介安達(藤原)泰盛および慶賀阿闍梨らが積極的に出版活動を開始し、建治二(一二七六)年の『金剛頂経開題』の開版から、嘉元元(一三〇三)年の『即身成仏義』の開版に至る期間に二七種の版本がほぽ毎年に亘って刊行されるなど高野版印刷事業を発展させた。

高野山の学僧が中心になってはじまった高野版印刷事業は、やがて、鎌倉幕府の息のかかった金剛三昧院の印刷文化事業を呼び起し高野版印刷事業は本格化した。

この印刷事業は、以後の時代においても継続して行われ、活版印刷技術が普及する明治時代中期までおよそ六世紀にわたり開版が繰返されてきた実に永い歴史を有する印刷事業であった。

すなわち、その事業は日本の中世・近世の印刷文化を語る上で欠かせない重要な印刷文化事業でもあった。 |

図73 高野山で印刷された版

本(『十住心論』・『秘蔵宝鎗』)

|

残念ながら、金剛峯寺一山が開版した鎌倉・南北朝時代の高野版板木の多くは、伽藍の「模経蔵」(もきょうぞう)に収められていたが、永正十八(一五二一)年の火災によって類焼(『紀伊続風土記』巻二 古伽藍模経蔵の項)し、そのほとんどが焼失した模様で、一九九三(平成五)年から九七年にかけて国庫補助事業で実施した「高野版板木調査」において、わずかに金剛峯寺勧学院蔵板木中に、鎌倉時代末期の『金胎礼俄』、南北朝時代の『般若理趣経』板木の一部が現存しているにすぎなかった。

また、金剛三昧院に現存する板木においても、鎌倉時代に二七種の開版が伝えられる中で、『大日経疏』二〇帖と、弘法大師空海(七七四〜八三五)が撰述した真言宗の教義を示せる「十巻章」と称される思想書の『即身成仏義』一帖、『声字実相義』一帖、『吽字義』一帖、『弁顕密二教論』二帖、『秘蔵宝鎗』三帖、『般若心経秘鍵』一帖と空海が思想的に重視した不空訳『菩提心論』一帖の七種十帖の鎌倉時代の板木が存在するにすぎなかった。

しかし、これらの現存板木は、高野版の初期のようすを伝える貴重な歴史資料であることには変わりはない。

この印刷事業の開版当初は、『三教指帰』『即身成仏義』などの宗祖弘法大師空海の著述本や「十巻章」などの思想書、および真言宗の基本経典である『大日経』や『金剛頂経』などの「五部秘経」と称される経巻類が金剛峯寺や鎌倉幕府建立の金剛三昧院を中心に開版が繰返された。

その開版の背景には高野山教学の活発化や鎌倉幕府による高野山の教学振興策にあるものと考えられている。

この伝統はその後の時代の印刷事業にあっても終始守られてきた基本的な特色である。

永正十八(一五二一)年の伽藍「模経蔵」の類焼後は、しばらく次第法則類などの小規模な印刷事業が行われたものの、大規模な開版が影を潜め一時その開版事業も停滞をよぎなくされたが、室町時代の高野山教学の整備確立によって、教学研究論議がさかんとなり、再び桃山時代以降活発な印刷事業が復活した。

桃山時代以降では、高野山教学の確立を成し得た室町時代の学匠の宥快(ゆうかい)や長学(ちょうがく)などの著書が次々に開版され再び盛況を取戻した。

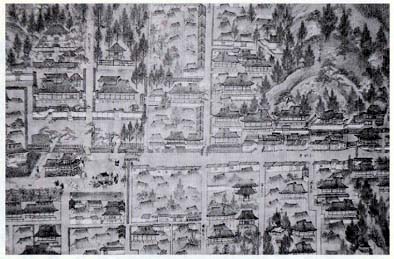

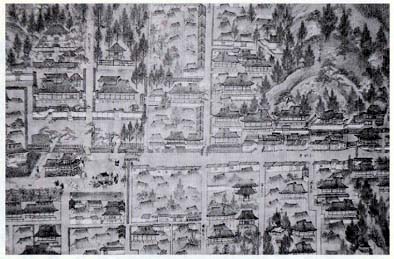

特に桃山時代から江戸時代前期には再刻版などによる基本経典の開版、経典注釈書、各種法要次第や法則類、弘法大師行状絵巻、両界曼荼羅など時代と共にその開版種類の幅を広げ活況をみせている。

この時期の板木が金剛峯寺勧学院蔵版に多く含まれ現存している。

江戸時代の印刷事業

江戸時代には経典類、各種仏典注釈書、法要次第や法則類、両界曼荼羅等の仏像版画類、寺誌類や縁起類、諸尊講式や声明類、書道関係典籍、僧侶の遺稿集や浄瑠璃興業に関係するものと思われるものが開版され、実に多くの種類の板木が現存している。

江戸時代の開版印刷事業は、鎌倉時代以降の印刷事業の中で最も活況を呈したようである。

また、その開版の性格を変化させた時期でもあった。

鎌倉時代から桃山時代にかけての板木の製作は寺板としての性格を維持されてきたが、江戸時代に入ると、世の中の社会経済状況の変化と共に、町板といわれる印刷専門書林に委託製作が徐々に行われるようになった。

高野山学侶方の直轄書林として一〇石を給されていた永寧坊書林山本平六は、主として各種仏典注釈書や思想書類を出版する版元として高野山小田原塗橋付近に書林店を構え、また、学侶方の僧侶から依頼された典籍の製作を京都の版元である洛陽書林や大坂の版元柏原屋興左衛門などに委託発註をする仲介業へと事業を発展させていった状況が勧学院蔵の板木の刊記などから判明する。

その他、学侶と行人の双方の出版事業に係わっていた松寿院の経師八左衛門や経師伊右衛門などの経師が、山上に店を構え高野版印刷事業に携かっていた状況が現存板木の刊記などによって判明する(『歴史資料 高野版板木調査報告書』高野町発行平成十年三月刊参照)。

江戸時代における高野版印刷事業の活況は、さらに、高野山寺領の山麓山村における高野紙生産の増産活況をもたらし、特産品として高野紙の流通が計られ地場産業発展に繋がっていった。 |

図74 高野山絵図(部分) 塗橋と版元民家

|

この印刷事業は、その歴史の流れから様々な経済文化などを知ることのできる歴史的文化事業と言っても過言でない。

また、高野山で印刷された版本は高野山の僧侶や高野聖などの人々の手を経て、全国各地に伝えられ日本文化の高揚の一翼を担ってきたことも忘れることのできない事実である。

重要文化財指定の意味

高野版印刷事業は、日本印刷文化を語る上で欠かせない中欧・近世の重要な印刷事業と高い評価を与えられながら、一九三二(昭和七)年発行の水原堯栄師の労作『高野版の研究』以外にその内容によれた研究書が存在せず、まして、鎌倉時代以降明治時代まで約六世紀にわたる永い印刷事業を伝える現存板木の実態すら明らかでないことから、その調査が待ち望まれてきた。

全国に伝存する高野版典籍を取上げる地方史の編纂が活況を呈する中で、板木調査が高野版板木調査委員会による多大な労力によって実施されその実態が明らかとなり、金剛三昧院蔵板木四八六枚、金剛峯寺蔵板木五四八八枚と付属の刊記や版元を記した添板六八枚が二〇〇〇(平成十二)年に重文指定を受けたことは、日本印刷文化の一翼をたえず担ってきた高野版印刷事業の歴史資料の証として後世に伝存を計る保護策に成り得た点、まことに大変喜ばしいことである。

4 紀伊真宗教団の展開

紀伊真宗の位置

雑賀(さいか)一向一揆に見られるように、紀州の歴史において浄土真宗は大きな位置を占めており、紀伊真宗の開教と発展の歴史を解明することは、単なる一宗派の沿革を示すだけにとどまらない重要なテーマである。

通説では、浄土真宗の信仰が紀州におよんだのは南北朝時代にさかのぼるが、本格的な開教は本願寺第八世蓮如(れんにょ)の時に始まる、とする。

そして、紀伊真宗の起源を物語る歴史的記念物が、文明八(一四七六)年十月二十九日付の蓮如の裏書のある二尊像(親鸞・連如の連座像、鶯森(さぎのもり)別院蔵)であり、文明八年の熊野詣は伝説であるが、文明十八年には蓮如みずから紀州に下向(げこう)した、といわれてきた。

つまり、紀州における真宗の本格的な開教を、本願寺蓮如の布教以後とし、その起源を文明年間に求めているのである。

しかし、通説に対する再検討が近年始まっている。

仏光寺教団の開教

まず、浄土真宗の信仰が紀州におよんだのは南北

朝時代にさかのはるか、それは本願

寺ではなく仏光寺の教えであった。

なぜなら、仏光寺教団が用いた名帳で唯一現存しているものが、日高郡高家(たいえ)西円寺の伝来品であり、そこには南朝年号で「興国四(一三四三)年正月十三日始之」と書かれているからだ。 |

図75 二尊像(親鷺・蓮如の連座像)および裏書

|

また、本願寺第三世覚如(かくにょ)の長男である存覚(ぞんかく)の『袖日記』貞和五(一三四九)年二月条には、和泉の光明本尊が今、紀州に安置されているとの記載がある。

仏光寺は名帳、光明本尊、それに絵系図などを用いることにより、当時本願寺よりも繁栄していた。

しかし、文明十三年頃、仏光寺第一四世経豪が多くの有力末寺や門徒と共に教団から離脱して蓮如に帰依し、興正寺を建立したのである。

「紀伊続風土記」によると、この西円寺以外にも、南北朝時代に開基したとされる真宗寺院が、雑賀荘に四ヵ寺ある。 すなわち、和歌浦の性応寺(旧名、阿弥陀寺)と法福寺、小雑賀の浄明寺、打越の真光寺である。

ただし、真光寺は泉州嘉祥寺(現、田尻町)から天文十一(一五四二)年に移って来た。

また、性応寺も同じ頃堺から移転したとの説が有力である。

この四ヵ寺は、すべて本願寺の直末ではなく興正寺の末寺であった。

『紀伊続風土記』の浄明寺の項には、「開基は暦応年中、明善(みょうぜん)という僧、興正寺門弟となり辻本道場を立て」たと書いている。

「興正寺」とあるが、当然分裂前の仏光寺のことだ。

また、法福寺には、像内に文明九年の年記と「無量寿仏垂迹(すいじゃく)尊像」との銘文を彫り込んだ親鸞(しんらん)木像がある。

親鸞が「無量寿仏垂迹」、すなわち阿弥陀仏の生まれ変りであるという教えは、蓮如のものではない。

なぜなら、蓮如の意義は師匠=善知識=仏という考えを否定し、如来と人間との区別を主張したことにあるからだ。 この木像も仏光寺教団時代の名残りと考えてよい。 |

図76 親鸞木像 法福寺

|

仏光寺教団の発展

紀州では、明応年間に一斉に方便法身尊像(阿弥陀絵像)が各道場に本願寺から下付された形跡がある。

明応年号のある八幅の原本を含め、由緒書などで明応年間開基とする寺が、現在確認しているだけで三六ヵ寺あるからだ。

紀州では文明期の蓮如来訪に伴い、この時の開基伝承が流布しているなかで、あえて明応年間開基とするのは、開基仏の下付などそれなりの根拠があったと考えでよい。

このうち、興正寺末は三分の二の二四ヵ寺におよぶ。

たとえば、先の真光寺に方便法身尊像が下付されたのは、由緒書によると明応五(一四九六)年である。

ところが、末寺である有田の光源寺には明応二年の原本が現存し、裏書に「興正寺門徒真光寺下」と明記されている。

すなわち、こうした寺院は以前から興正寺(仏光寺)門徒として道場を開いており、その後明応年間に方便法身尊像を下付され、その旨を裏書に記されたと考えてよい。

これは、蓮如の布教以前に、仏光寺教団が先の五ヵ寺以上に広がっていたことを示している。

また、方便法身尊像の下付は、道場創設の丞認を与えるためだけでなく、当初は本願寺の傘下に入った他の真宗教団の末寺・道場を掌握する意味もあったのだ。

海と川の道

紀州の興正寺末の大半が真光寺末が性応寺末であり、仏光寺の紀州開教においてこの両寺が重要な役割を果たしたと考えてよい。

真光寺は当初泉州嘉祥寺に、性応寺は紀州和歌浦(一説には堺)にあり、ともに海上交通の拠点に位置している点は注目される。

しかも、性応寺は歴代「安満(あま)氏」が住持を相承しており、源流は「海人」に求められるという。

さらに、興正寺末の分布を見ると、紀州において仏光寺(後に興正寺)は、もっぱら海の道、さらには川の道を通って、教線を伸ばしたといえるのである。

南北朝期開基とする他の寺院は、すべて性応寺末であった。法福寺は和歌浦、浄明寺は小雑賀にあり、紀ノ川の古代の流路である和歌川河口の両岸に位置する。

西円寺のある日高郡高家は少し山よりであるが、名帳に記載された入信者の所在地は、日ノ御崎の海岸部から日高平野一帯に分布している。 |

|

性応寺末寺院の分布を見ると和歌浦周辺の雑賀荘南部一帯は当然として、一方では中之島→小倉→貴志川と紀ノ川南岸を飛び石づたいに遡上し、他方海を渡って有田川河口とその流域、それにこの日ノ御崎の海岸部から日高平野一帯に広まり、さらに田辺湊、見老津(みろつ)、新宮、木ノ本の大泊(おおどまり)と、紀伊半島の港々に点在する。

真光寺の筆頭末寺は雑賀荘狐島(きつねじま)の覚円寺である。

ここはまさに当時の河港である紀伊湊に隣接する。

真光寺末寺院の分布を見ると、狐島周辺の雑賀荘東北部一帯から、性応寺と対抗しながら、一方では来栖(くるす)から小倉までの紀ノ川南岸の下流域に広がり、他方湯浅を南限にして海を渡って下津(しもつ)一帯と有田川河口に広がっている。

本願寺教団の開教

本願寺教団においても、文明十八(一四八六)年に蓮如が紀州に来訪する以前、別の人物がすでにこの地に教線を伸ばしていた形跡がある。

というのは、蓮如が宿泊した名草郡岩橋の湯橋家の史料である「長泰年譜」に、蓮如の時代に泉州嘉祥寺の浄光寺了真(りょうしん)が本山の御代僧としてしばしば勧化に訪れ、門徒を多く帰依させ、これが浄光寺来となったとある。

また、紀州門徒と浄光寺了真との結びつきは、明応七(一四九八)年閏十月の蓮如の『御文章』(帖外一〇八)でも確認できる。

すなわち、子を亡くした泉州桑畑の志岐大夫が、紀州名草郡永穂(なんご)の権守に教えを謳うと、了真を訪ねるよう薦められ、彼のもとで信者となり、この年蓮如のところに聴聞に来た話である。これで、永穂の権守が了真の指導を受けていたことが分かる。

なお、紀州来訪の際、蓮如は永穂の権守の所に立ち寄っている。

陸の道

「長泰年譜」などによると、紀州と泉南の浄光寺来の門徒僧俗が寛永年間(一六二四〜四四)に離脱して本願寺直来になったという。

紀州では永穂・藤田・川辺・直川(のうがわ)・黒田・新在家(しんざいけ)・岩橋・岡崎の八ヵ村、泉南では岡田・樽井・信達(しんだち)・樫井(かしい)・新見・吉見・馬場・桑畑・安松(やすまつ)・出在家など一〇余村が記載されている。

このうち、嘉祥寺→樫井→信達→藤田→川辺→永穂→岩橋という雄山峠越えのルートは、まさに蓮如が紀州に来たコースである。

以上の村々の門徒が元々は浄光寺来であったということは、浄光寺の教線がこの道筋に沿って紀州に先ず伸び、そのあとを蓮如加歩いたと考えるべきである。

また、嘉祥寺→吉見→岡田→樽井→馬場→桑畑→直川→新在家→黒田というルートは、井関峠を越えて紀州に至る道筋だ。

さらに、紀州における他の浄光寺来の寺院分布を見ると、一方ではこの両ルートの先にある鳴神・太田・雑賀荘岡へと伸び、他方、泉南から孝子峠を越えた河北(紀ノ川右岸)地域に広がっている。

すながら・、浄光寺の教線は、もっぱら峠越えという「陸の道」を通じて伸びてきて、和泉に接する名草郡北部一帯に広がったのである。

御坊の創設

蓮如来訪以前、紀伊真京は仏光寺教団の真光寺末や性応寺末と本願寺教団の浄光寺末といった諸派が入り乱れていた。

仏光寺経豪が蓮如に帰依すると、本願寺に直接結びつき、かつ各派を統合する中核寺院が必要となる。

しかし、本山の代理となるべき一門・一家衆寺院は紀州には存在しない。

また、性応寺・真光寺・浄光寺といった地方の大坊は、興正寺末であったり、あるいは和泉という他国に位置しており、紀伊真宗の拠点とはなりがたい。

となると、あとは御坊の創設という道しか残っていないのである。

そこで、蓮如が来訪したとき宿泊した名草郡清水(現、冷水)の道場が、御坊へと発展することになる。

清水道場が選ばれた最大の理由は、紀州において、ここが本願寺の最初の直末道場であり、道場主の了賢(りょうけん)こそ蓮如の最初の直弟子だったからであろう。

かくして、清水(しみず)道場に二尊像が下付された。

本願寺においては親鷲画像こそ、地域教団を編成する象徴であり、これが清水道場が御坊へと発展する大きな第一歩となったのである。

以後、紀伊真宗の拡大に伴い、清水から黒江、弥勒寺山を経て鶯森(さぎのもり)へと御坊は移転する。 |

図78 鷺森御坊の古写真

|

もう一つの選択理由は、その地理的条件である。

清水は港であると共に、熊野参詣道の五体王子の一つ藤白(ふじしろ)王子に隣接し、海の道と陸の道の結節点にあたる。

その意味で、海と陸の両ルートで拡がってきた門徒集団を統率するには、清水は格好の場所であった。

紀州門徒の構成

蓮如来訪当時、清水が位置する名草郡南部はまだ真宗の空白地帯であった。

この後、直末道場は清水を拠点に、一方で名草郡南部一帯から那賀郡野上に拡がり、他方その地理的条件をいかして、熊野街道沿いと海沿いに教線を伸ばす。

明応年間、海岸部はほとんど興正寺末であったが、永正年間には、浦や湊近郊に直末が進出した。

また、熊野街道沿いへの浸透は早く、藤白峠を越えた海部郡仁義(にんぎ)荘橘本(きつもと)の浄満寺には明応四(一四九五)年の方便法身尊像が現存する。

さらに、自らの教化により有田郡から日高郡にかけて多くの末寺を持った福蔵寺は、当初有田郡宮原庄滝川原にあり、ここも熊野街道沿いである。

かくして紀州とりわけ雑賀において、真光寺末と性応寺末、浄光寺末と直末という大きく四つ、さらにその他を一つに数えると、五つの門徒集団が結成される。

このため、地縁的集団である雑賀衆が、惣村を基礎に雑賀五組という郷・荘から成り立っていたのに対し、その主要部分を占める雑賀一向衆は、この四つないし五つの本末関係を基本に、組を横断して構成されていた。

つまり、雑賀衆と雑賀一向衆とは、その組織原理が全く異なっており、決して同一のものではなかったのである。

5 城下町和歌山の出版と貸本

top

和歌山の行商本屋

天保四(一八三三)年にあらわされた図に、城下町和歌山に近郷各地から集まってくる多くの振り売り商人たちの姿を描いた『天保年代物売集』(和歌山県立図書館蔵)という絵巻物がある。

そこには城下在住者をも含んでいようが、食料品から日用雑貨に至るまで、おおよそ二九〇種にのぼる商品とそれを扱う者たちが克明に描かれている。

そのほとんどには売りかけ声も書き添えられていて、当時の城下町の喧噪が手にとるように伝わってきて興味深いものである。

さて、その中に大きな風呂敷包みに相当量の書物を詰め込んで、背中にかついで町中をせわしなく往き来していたであろう行商本屋の姿もある。

彼らは貸本や小売りを目的としており、街々の得意先をまわっては、前回まわってきた際に置いていった貸本の回収・交換・見料の精算などをしていくのである。

また、その際各種の情報を作談風に伝えながら、その時々の話題の書物を言葉巧みに勧めていくことを決して忘れなかった。

事実、少し年代はさかのぼるが、文政二(一八一九)年に帯屋伊兵衛が単独で刊行した『折句紀玉川知編』には、琉支(りゅうし)という号をもつ人物の作として、“貸本やはつりさかした咄しする”という句が紹介されている。 |

図79 『天保年代物売集』(部分)

|

この作者である琉古についてはその詳細を欠くが、この句の意味するところは、貸本屋というものはもうこれ以上かいつまみようがない位にかいつまんで話し、聞いている客がいかにも読んでみたくなるように書物を勧誘るものだ、とでも理解すればよいのだろうか。

ところで、ここで注目すべきことは、貸本屋のこうした勧誘方法が至極当然のことのように詠まれているという点であろう。

この事実は、この時点ではすでに貸本屋とはそうしたものであるということが、一般的にも十分に認識されるまでになっていたということを現しているものであろう。

そして、それはとりもなおさず、城下町和歌山においても文政年間に入る以前から、貸本文化が確実に一般民衆レベルにまで浸透していたことを裏付けることにもなるのではなかろうか。

書物文化の享受

それでは、城下町和歌山において書物文化の享受が始まるのはいつ頃のことであろうか。

残念ながら、その時期については必ずしも判然としていないのが実情ではあるが、史料上で確認されるのは十七世紀後半の寛文期(一六六一〜)以降のことである。

紀州藩は比較的早くから学問の奨励を図ってきたのは周知されているが、地元では出版事業に進出するほどの書肆(しょし=本屋)がまだ育っておらず、多くの学者たちはその著作を主として京・大坂・江戸の三都の出版書肆から刊行するのが常であった。

その結果、京坂書肆の積極的な廻国営業の対象地の一つにならざるを得なかったようである。

そのことは『家乗』(紀州藩家老三浦家儒医石橋生庵の日記)に記された読書記事に、数軒の地元書肆にまじって、規則的ではないにしろ年に何回かの割合で京坂や伊勢書肆の名が登場することからも十分に窺えることである。

従って、この時期の和歌山は貸本や小売りを中心とした零細な書肆によって書物文化を享受していた時期であり、三都ほかの出版先進地からの移入書物に頼っていた時期でもあったと規定できよう。

そして、こうした状況はその後、約一世紀にわたってあまり変化することなく継続して行った形跡がある。

出版書肆の登場

ところで、江戸期を通じて城下町およびその周辺において書物商売に従事していた者は、現時点ではおよそ六〇軒近くが確認されているが、そのうちの約半数にあたる約三〇軒ほどが、時期的にはかなりのずれを伴うものの、何らかの形で出版に関わりを持つようになる。

その最も早いものは、本町二丁目に店を構えていた建部(たけべ)治左衛門で、彼は元禄二(一六八九)年に『虚堂和尚頌古講義鈔』を単独で刊行している。

しかし、この時期は前述のとおり、主として移入書物にたよっていた時期であり、地元で出版に進出しようとする書肆がつづかず、和歌山に出版を根付かせる契機となる書肆が現れるのは、結局、約一世紀を隔てた天明期(一七八一〜)をまたなければならなかった。

この天明期に出版事業に乗出す者は七軒が確認されているが、その後十八世紀中にさらに七軒が進出してくることになる。

ということは、このわずか二〇年たらずの間に、江戸期を通じて和歌山で出版事業に進出することになる書肆の約半数近くが集中して登場していることになるのである。

その背景には様々な要因があったと考えられるが、まず一つには、和歌山に天明初年に心学(しんがく)が受容され、脩敬舎が設立されるということが考えられる。

脩敬舎に集う人々は積極的に庶民教化を行っていったからである。

そして、いま一つには寛政三(一七九一)年の藩校学習館の整備・開設が、結果として、この集中現象をもたらした二大要因になったと考えられる。

出版の定着

前述の天明期に出版事業に進出した七軒の書肆とは朝井屋庄助(新通二丁目)・和泉屋源右衛門(御堂前)・岡崎屋五兵衛(西田中町)・小倉屋宇兵衛(新堀中詰)・綛田屋庄助(所在地未詳)・綛田屋平右衛門(新通三丁目)・亀屋六兵衛(寄合町)を指すが、なかでも天明二(一七八二)年に初見される綛田屋平右衛門は、その当初から紀州藩儒者ほかの著作の出版に積極的に関わっており、その後「類題和歌集」なども手がけるようになるが、最終的には約一二〇点の出版に何らかの形で関わり、天保九(一八三八)年刊の城下町商人の長者番付である『紀陽持丸鑑』に、書肆として唯一登場するまでに成長を遂げていくのである。

このことは、和歌山に出版事業を定着させるために彼が如何に大きな役割を果たしたかを如実に物語るものであると考えられる。

そして、彼に導かれるような形で出版界に登場するのが、『紀伊国名所図会』の出版で有名な帯屋伊兵衛(中細工町→新通二丁目)である。

帯屋については明和年間(一七六四〜七二)から薬種商と書物商を兼ねていたとされるが、出版デビューは寛政二(一七九〇)年である。

この時は綛田屋平右衛門・亀屋六兵衛・山崎屋嘉兵衛(西ノ店)と大坂書林二軒が加わっている。

その後、帯屋は綛田屋平右衛門とのコンビによって盛んな出版活動を展開していくが、寛政年間に『紀伊国名所図会』の開版官許を得たことを契機として、その後の藩版の出版をほぼ独占するような形となり、最終的には出版点数においても綛田屋をはるかに凌駕するまでに成長していく。

いずれにしても、十八世紀中に登場した他の書肆が、わずかに数点の出版物しか持たない中にあって、この二軒は長期に亘って出版に関わりつづけたことは事実である。

従って、和歌山に出版を定着させた最大の功労者はこの二軒であるといってよいだろう。

阪本屋喜一郎とその一統

やがて、十九世紀に入ると、阪本屋喜一郎(中ノ島→駿河町)を筆頭として同大二郎(寄合橋中詰)・源兵衛(裏橋通→北町)といった阪本屋一統が大いに活躍する時期がやってくる。

この阪本屋一統のうち、喜一郎の出版界への進出は文化三(一八〇六)年、弟大二郎は文政二(一八一九)年であるが、源兵衛の進出年は実際には判然としていない。

ともあれ、天保年間(一八三〇〜四四)までに満屋作兵衛(井原町)・岩橋屋与一(本町四町目)・笹屋文五郎(東長町)銭屋喜十郎(寄合町)等が登場するが、現在確認されているところでは、阪本屋一統を除いて一〇点以上の出版に関わったものは笹屋と銭屋のみである。

ところで、阪本屋一統のうち喜一郎と大二郎の兄弟が積極的な出版活動を展開し始めるのは天保五(一八三四)年の仁井田好古による『毛詩補伝』の刊行に関わった頃からである。

当然それまでにも、彼ら二人の名前が連なっている出版物は何点か存在しているが、この頃を境として、このコンビによる出版物が急増しているのである。

ただ、源兵衛までを含めた阪本屋一統による活動が活発化するのは嘉永末年から安政初頭に始まる。

この時期は総田屋平右衛門が出版活動を停止する時期に非常に近い。

そして、この頃から綛田屋が板株を持っていた『類題鰒玉集』の阪本屋からの復刊も活発化するのである。

阪本屋一統が多くの先行書肆から版株を集積していたことはよく知られているが、この時期以降の和歌山の出版物は一部例外を除いて、ほぼ阪本屋一色になっていくのである。

貸本と出版

以上、述べてきたように和歌山における書物文化は、他国からの移入書物に頼らざるを得なかった零細な書肆によってもたらされた時期をへて、やがて綛田屋平右衛門→帯屋伊兵衛→阪本屋一統へと受継がれる地元の出版書肆による自前の書物の供給が活発化する時期へと変遷してゆくが、これとても、実は各書肆の積極的な貸本や小売り営業によって支えられていたことは自明である。

出版には膨大な費用と手間かかかる。

かといって刷り部数には限りがあり、それ故に書物の値は自ずと高くなる。

それを貸本の見料で補うわけである。現在、城下町だけでも一五以上の貸本印が確認されているが、その半数以上が出版事業に携わっていた書肆であるという事実は、何よりもそのことを雄弁に語りかけている。

出版の定着と貸本の一般民衆レベルまでの浸透は、この両者が互いに補完し合う関係にあったことを証明するものである。

そして、そのことが冒頭に掲げたような句となって表われるのである。 |

図80 貸本印

|

6 商家女性の生活日記 top

沼野峯の生家

近世、女性の手になる日記はそれほど多くない。

ところが和歌山には藩の儒者の妻である河合小梅と、商家女性の沼野峯という二人の女性の日記が残されている。

ここでは峯の日記から上層町人の生活を追ってみたいと思う。

沼野家は城下町和歌山の橋丁で森屋という屋号の質屋を営み、代々町大年寄を勤める上層町人であった。

同家の系譜によると、天正年間(一五七三〜九二)城下の南部、海士郡西浜村から城下に出て、代々質商を営んだという。

日記の筆者、沼野峯は八代目六兵衛国幹と孝の長女として明和八(一七七一)年十二月十一日に生まれた。

ところが母の孝は峯が四歳のときに病死してしまい、父も安永七(一七七八)年峯八歳の時に、わずか三、四日の病気で亡くなってしまったのである。

相次いで両親を失ってしまった峯は、隣にある父の実家(沼野の分家)伊右衛門家を後見人として育てられ、天明五(一七八五)年一五歳で本町六丁目の米問屋、湯川太郎右衛門家から婿養子を迎えた。

彼が九代六兵衛(棠円)である。翌年峯は長男松之助を生んでいる。

現存する峯の日記「日知録」(にちろく)は、峯二一歳の寛政三(一七九一)年のものと、文政八(一八二五)年峯五五歳のものと二冊で、前者は子育て真最中のもの、後者は夫六兵衛すでに亡く、長男松之助が一〇代六兵衛を継ぎ、嫁ももらい、孫も生まれ、隠居生活に入ってからのものである。

それぞれの時代の峯の生活を「日知録」から追ってみよう。

端午の節句

寛政三年、松之助は数えで六歳、かわいい盛りである。五月五日の端午の節句をひかえて、四月二十一日から祝いの準備が始まっている。

二十一日には隣(分家)へ節句の祝義として肴を持参、翌日には粽(ちまき)用の米の粉が届いている。

二十三日には隣から柏餅が届く。二十四日は粽作り。

材木町のお房、小野町のおしげ、お俊、幸助が手伝いに来てくれる。

隣からは端午の節句の祝義として肴一籠が届けられた。

ただ峯は昼過ぎから頭痛がして熱が出てきたため寝込んでしまった。

翌日も仕残した粽作り。前日同様に四人が手伝いにきてくれ、柏餅も作った。

昼過ぎには作り終り、柏餅を方々へ配る。

八ッ頃(午後二時)からお祝いの餅つきをはじめ、五ッ頃(午後八時)に終了。

手伝いの人たちもそれぞれ帰宅した。峯はこの日も相変らず頭痛がしてずっと臥っでいた。

二十六日には諸方へ祝を配るが、反対にあちこちからの祝いも届いている。

峯の頭痛は大分よくなり、今日は起きることができた。

二十七日、天気がよいので幟(のぼり)を立て、兜(かぶと)人形も立てた。

翌日はお祝いのお返しに頂いたものを調べる。久保町の庄兵衛と森屋利兵衛がお祝いの礼にくる。

二十九日には昼過ぎまでかき餅焼き。

五月二日には万町の河内屋藤兵衛から節句の祝儀として小鱸(すずき)二本を頂く。

四日には兜へ供える粽を作る。また、朝の内にくる人へ出す寿司を西の店の魚屋弃兵衛方へ注文して作らせる。

宵には六兵衛が「菖蒲の御縁」を松之助に読み聞かせる。

五日は朝早く起き、仕舞って飯を祝い、六兵衛は供を連れて吹上御殿へ。

松之助は鶯森(さぎのもり)明神へ参詣し、その後隣のご隠居様と六丁目(父の実家)へお礼に行き、昼前に帰宅。

昼過ぎより親類、知人、出入の者たちなどが次々に礼に来たので、寿司と酒を出して接待をした。

この日、峯が詠んだ歌一首。

| なべて世に 吹くや五月(さつき)のあやめ草 軒ハ涼しく かほる朝風 |

この日、天竺流砂川の水−将軍が取り寄せ殿様(一〇代治宝)が頂戴したものを美濃守が拝領、それを六丁目の湯川が下賜されたものを悪病除けということで小さな蓋物へ入れて分けてもらっている。

家内中でいただくつもりだが、六兵衛が留守なので翌朝まで延ばしている。

翌六日には、六兵衛が前夜御殿で戴いた御菓子を、峯と松之助、うば他で食べている。

流砂川の水も少しずつ皆で飲んだことであろう。

この水は九日には隣の隠居へもすそ分けしている。その水の正体は不明だが、将軍→殿様→重臣→出入の町人→親類と、次々に分け与えられているのが興味深い。

また、五日の節句の日には寿司を食べさせたが、その日には陸(ろく)な魚が無かった、ということで、九日に再び魚屋にたのみ祝い足しとして家内に食べさせている。

これでようやく節句の行事はすべて終了した。

疱瘡祝い

同じ年の十二月、松之助が疱瘡(ほうそう)にかかる。

十一日の夜からぐずぐず言い出し、翌早朝、医者の芝井氏の所へ連れて行くと、今疱瘡が流行(はや)っているから気をつけるようにといわれ、薬をもらって帰る。

しだいに熱が上がり、翌十三日になると発疹が顔ヘーつ二つ出てきたので、これまた医者の田幡氏に往診してもらったところ疱瘡に違いないとのことであった。

夜には腹痛を起こしたため、芝井氏へ使いをやり往診してもらい、薬をもらったので夜分には随分気分もよくなった。

翌日から見舞の品が次々に届けられている。まず帯屋伊兵衛(本屋)から絵本を七冊届けてくれたのを皮切りに、おもちゃ(手遊馬・人形・棒遊角力取人形・錦絵など)、菓子(虎屋のまんじゅう・金米糖・山吹まんじゅう・源氏餅など)など子供の喜びそうな物や、魚、堤重(食べ物の詰合せ)などがご近所、親類、出入の人々から次々と届けられている。

隣からもらった持遊武者人形は、紺地の錦の衣装に裏は緋縮緬、厚板帯を締め、しかも手足が動くという立派なものであった。

病状は軽く済みそうで一安心。二十三日ごろにはかさぶたが取れてきている。二十六日には医者が来て、「湯むし」をしている。

当時疱瘡は必ず通過しなければならない儀礼のようなもので、無事に治りそうだとなると見舞も「ほうそう悦び」と記されるようになる。

大晦日の日記には「今年は松之助、軽くほうそうに仕上り、き嫌よく別してありがたきことに候」と書いている。

翌年の日記が残されていないので、いつ全快祝をしたのか解からないが、お正月を過ぎるころには元気に外を走り回っていたことであろう。

この頃の峯の仕事は、子育ての他、糸苧(いとそ)巻・染物・まつい物・洗濯など家族や奉公人の衣類に関するものが多い。

食事の仕度は女中がしていたようで余り出てこない。彼女は指図をするだけだったのであろう。

また、店の帳面の手入の手伝いなどもしている。

親類、近所の人々、出入の者たちなどとの交際も、大切な仕事のひとつであった。

孫の誕生

文政八(一八二五)年、峯は五五歳になっている。

夫はすでに亡く、息子の松之助か一〇代六兵衛を継ぎ、嫁の品、孫のお糸・丞太郎、まだ結婚していない三男六之丞と共に暮らしている。

孫のお糸、丞太郎の年齢ははっきりしないが、糸は寺子屋へ通っており、この年の八月に寺子屋の師匠が初めて家を訪れているので六、七歳くらいであろうか。

丞太郎はもう少し幼いようである。糸は寺子屋へ弁当持ちで通っており、その弁当作りは峯の仕事であった。

今は朝起きて朝食を済ますと、父母や夫の回向(えこう)のため仏壇の前でお勤めをするのが日課となっている。

また、嫁の品と共に再々女あんまをたのんでいる。

しかしその他は相変わらず商家の主婦としての仕事をこなしている。

嫁の品が身重たったためもあるかもしれない。

若い頃からたしなんでいた和歌は、いつの頃からか本居大平へ入門したようで、たびたび詠草を認めて大平の許へ送っている。

歌会へ出席することはなかったようで、廻文で知らせてくる兼題と当座に応じて詠んだ歌を短冊に認めて送り、批評を受け、添削をしてもらっていたようである。

中秋の名月に詠んだ歌は

| 名に高さ秋の最中の今宵そと ひとり見る月のわきてしつけき |

十月十四日、嫁のお品が次女を出産、お祝いの行事が始まっている。

翌日「しるあかしもち」と称する祝儀の餅を方々へ配る。

十六日は乳付。この日初めて赤ん坊に乳を含ませたようだ。

十九日塩上りの祝儀。二十四日に十一日名付。祝儀を親類中へ配る。

名前は鷺森の明神様へお伺いをたて「てる」と付ける。

二十八日には知人が乳持を連れてきてくれたので乳母を置くまで雇う。

金一〇〇疋、嶋木綿一反、小豆飯、かます塩焼三匹がその礼。

十一月九日に乳母が目見得に来、十二日から勤めはじめる。

十六日に宮参り。前日より甘酒を準備して方々へ配っている。

これで誕生の祝い事は一区切りついたようである。

ところが峯は宮参りが終っところから熱が出てき、吐気もしてきたので医者にきてもらい、ようやく翌朝方、少し熱も下がり頭痛もやわらいできた。

しかし十七、十八日もまだ本調子にならず、十九日には名手から和歌山へ出て来ていた華岡青洲(はなおかせいしゅう)に見廻にきてもらい、翌日薬をもらっている。

200-108()

診察に来てもらった挨拶として鯛一〇尾を届けていることからも、やはり特別扱いの医者であったことがわかる。

青洲への廻診依頼は、上層町人であればこそのことである。

峯の病気は華岡の薬をもらったころには快方へ向かっていたようで、その日から家事に復帰している。

隠居後の峯の暮らしを見ると、綿より、いとそ巻、縫い物、洗濯、のりつけなど衣類に関するもの、来客の接待、進物のやり取りなど以前と同様の家事をこなすと共に、近所の寺社への参詣、あるいは畑屋敷の別宅での生活を楽しみ――家老の三浦の御隠居が来訪するというので大騒動をして迎えている一件もある――と、相変らず忙しく過ごしていたようである。

7 和歌山の医学と本草学 top

藩の医学

和歌山に医学が普及定着し始めるのは、十八世紀後半からである。

一つは藩の医学館創設による組織的な医学教育、もう一つは華岡青洲(はなおかせいしゅう)による先進的な治療と医学教育が展開されたことである。

これ以前の和歌山の医学状況についてはあまり明らかでないが、初代藩主徳川頼宣(よりのぶ)の紀州入国にあたって竹田慶安(けいあん)など駿府(すんぷ)以来の医師がきている。

また三浦家の儒医石橋生庵が記した日記『家乗』には、五代藩主吉宗(後、八代将軍)の幼少の頃の治療の様子が記されている。

このように十八世紀以前の紀州の医学状況は、藩の御抱医師たちによる医療で、その対象は藩主およびその周辺の人々で農村においては「長年の経験的知恵に基づく民俗的医療に頼るのが実情であったにちがいない」(山中浩之「郷町における医家と医療の展開」『大坂と周辺諸都市の研究』)と考えられる。

医学館の創設

このような状況に大きな変化をみせるのが寛政四(一七九二)年、一〇代藩主治宝(はるとみ)によって創設される医学館である。

医学館学則前文で、戦国以降医術が衰退し秦・漢の医学も地に落ち、医の論理も忘れその本質さえ失われ、医者と称して世間に横行するものがいると、創設について述べている。

これは当時の領内の医学状況と日本医学界の状況を反映している。

それは山脇東洋による日本で初めての人体解剖(宝暦四〈一七五四〉年)など、漢方医学の中でも経験的な観察を重視する古医方派とそれに対抗する後世方派などが自説の優秀さを誇り、一方では、杉田玄白らによる『解体新書』(安永三(一七七四〉年)を期に西洋医学への科学性の認識や、幕府による漢方医学の中央機関として医学館の創設など、多方面で変革の時期を迎えていたからである。

ところで、医学館は「藩内の市郷、医師の子及びその門生」(『南紀徳川史』)を育てることを目的に城下の本町三丁目に創設(後に湊雑賀屋町に移転)される。

医学館規則によると、まず医学を学ぶ者は儒学を学び、古来からの医書を読むこと。

毎日の講義は日中からたそがれまで行い、生徒と教授が問答形式する。

また経穴(けいけつ)人形や子弟が実験台となり経絡(けいらく)やツボの学習などをすると述べている。

授業内容は中国医学の古典である『素問』(そもん)や『霊枢』(れいすう)を基本としており、科目は診候局(診断学科)、経綸局(生理学科)、本草(ほんぞう)局(薬物学科)、運気(うんき)局(衛生学科・病理学科に相当)など一〇局に別れていた。

ただ瘡瘍(そうよう)局(外科)には「諸家医術の違い」や「紅毛(オランダ)の薬術を明らかにする」内容があった。

また施薬活動として天保年間には施薬局を設けている。このように医学館は漢方医学を基本に医者の養成と領民への施薬活動を行っていた。

漢蘭折衷派・華岡青洲

藩による医学教育が行われていた頃、文化元(一八〇四)年、日本で初めて麻酔薬「通仙散」(つうせんさん)を使って乳がん摘出手術に成功した華罔青洲がいた。

彼は宝暦十(一七六〇)年、那賀郡西野山村足、那賀町)に生まれた。

青洲の家は祖父の代から在村医である。青洲は天明二(一七八二)年に京都に遊学、古医方訌の吉益南涯に内科を学ぶ。

南涯の父は「万病一毒論」を唱えた古医方の大成者の吉益東洞である。

外科はカスパル流外科の大和見立に学ぶ。今日現存する青洲の使用した外科器具にはカスパル流外科の流れを汲むものもある。

このように青洲は、漢方と蘭方の両方を学んだ漢蘭折衷の医者であった。 |

図81 華岡青洲

|

通仙散と乳がん手術

青洲は、天明五(一七八五)年、遊学先より帰郷し麻酔薬の開発にのりだす。

麻酔薬開発のヒントは当時伝説となっていた中国古代の麻酔法を得たとされている。

しかし「通仙散」を構成する毒性のマンダラゲを含む薬草六種の分量構成をみると、すでに青洲以前に「京都で麻酔薬の研究がかなり熱心に進められ、その技術を改変した」ことがわかる(宗田一「華岡青洲の麻酔薬〈通仙散〉をめぐる諸問題」『復刻華岡青洲先生及其外科』)。

つまり薬効面でマンダラゲの量を多く配合し、安全性の面では体内への溶媒として酒が使われていたのを、水煎にして吸収速度を抑えたことである。

寛政八(一七九六)年頃までに完成の域に達していたようであるが、この過程は決して平坦でなかった。

実験台になった母於継(おつぎ)は没し妻加恵は失明する。

このことは麻酔薬開発まで度重なる臨床実験を行い治験を行ったことを意味し、近代的な実験科学の道を歩んでいたことを物語る。

また乳がん手術に着目したのは、西洋では乳がんの腫瘍(しゅよう)が小さい時「快刀を以て之を割で治療している」と記された永富独鵬庵の『漫遊雑記』にヒントを得ている。

医塾春林軒を訪ねて

全身麻酔下での乳がん手術の成功は、患者を手術時の激痛から解放し、不治の病とされた乳がんを治療する画期的なものであった。

杉田玄白や大槻玄沢は門人から青洲のことを知り賞賛している。

全国から華岡流外科を学ぼうとする人々や乳がんなどの治療に訪れる患者を受入れるため、医塾兼治療所の春林軒が創設される。

文化十一(一八一四)年、医学修業のため入門する一ノ関(現、岩手県)藩士千葉理安の書簡は、青洲の治療方法が

「奇妙で先日も乳がんの病毒を切取り治療し、大こぶ等も治療している」と紹介し、また諸国の人々が入門しているので

「居ながらにして長崎流(紅毛流)などの医術も学べる」と記している(高橋克仲「医塾春林軒の状況」『科学医学資料研究』)。

また文化十年に佐渡から痔の治療に来た患者の書簡には

「朝、拍子木を鳴らしてから診療を開始し、青洲は十徳(じつとく)を着用し、門人たらは側にいて治療の様子を見ている」(佐藤利夫編『海陸道順達日記』)と記している。

青洲は春林軒以外に、文化十三年、大坂中之島に分塾の合水堂(ごうすいどう)を創設した。

門人の中には地域で乳がん手術を行ったり(羽島市歴史民俗資料館『医師不破為信親子二代展』)、鎌出玄台(青洲の高弟)を通して華岡流外科を学んだ門人など(竹下喜久男「熊本藩における華岡流医師の動向」『灑陵史学』)、地域医療と医者間のネットワーク網形成に大きく貢献した。

遊学の時代を迎えて 文化文政期、春林軒のような私塾が各地に創設され、身分の区別なく遠方から塾生が集まり先進学問を摂取しようとする動きが生まれる。

紀州でも春林軒に学士ほか、京・大坂の塾に入門した人々がいる。

蘭方医小石元瑞(一七八四〜一八四九)の究理堂には約一七人、蘭方医伊藤玄朴(一八〇〇〜七一)の象先堂には約一二人、この中には田辺の医師小山玄信がいる。

さらに蘭方医広瀬元恭(一八二一〜七〇)の時習堂には約一七人で、この中には伊都郡の佐田尚平があり適塾にも入門、陸奥宗光や藩の儒医の子で、後に函館に開進社を設けて北海道の開墾計画を行った岩橋徹輔などがいる。

このほか『引疸新法全書』を著した小山肆成がいる。

このように全国的な遊学の中、紀州は先進的な医学知識を発信するだけでなく、一方で先進的な情報を求めて人々は遊学していた。

花開く本草学

本草学は古代中国に起源をもち、自然物を生活に役立てることを目的とする学問で、薬物学を中心に自然科学が扱うすべての分野を含めた学問である。

江戸時代に本草学が隆盛するのは八代将軍吉宗(五代藩主)の自然産物や本草好きに負うところが大きい(榎本邦雄・特別展図録『江戸時代の動植物図鑑』)。

彼は将軍になって紀州藩領出身の丹羽正伯に諸国産物の悉皆(しっかい=すべて)調査、野呂元丈には青木昆腸と共にオランダ語の修得やドドネウスの『植物誌』などの抄訳をさせている。

当然紀州の本草学も吉宗によって種子が蒔かれたが、小原桃洞(一七四六〜一八二五)がでるまで本草学は根付くことがなかった。 |

図82 徳川吉宗

|

桃洞は紀州藩譜代の家に生れ、本草学を志して京都に遊学、医学を吉益東洞、本草学を小野蘭山に学ぶ。

寛政四(一七九二)年に創設される医学館の本草局を担当、ここを中心に紀州の本草学は育まれていく。

彼の学問は蘭山の教えを受けつつも、本草学というよりむしろ博物学であった。

門人には孫の蘭峡、畔田翠山(くろだすいざん)、上辻木海、山中信古などがあり、とくに畔田翠山によって紀州の本草学は花開くのである。

畔田翠山と紫藤園習学所

翠山は寛政四(一七九二)年、和歌山湊南仲間町(現、和歌山市)に生まれる。

家は代々紀州藩の家臣である。彼は本草学を小原桃洞に、国学・和歌を本居大平に、儒学を山本楽所に学んだ。

一〇代藩主治宝(はるとみ)によって医師として抱えられ、領内はもとより畿内・北陸方面など各地の物産調査や採薬などを行うと共に、藩の薬園管理も行う。

文政五(一八二二)年、加賀国白山での採薬を手始めに、水産動物の調査や大和金峯山の採薬など、精力的に各地の産物を調査する。

これらの成果は『白山記』(後に「和州吉野郡群山記」の原型になる)や『白山草木志』(後に『和州吉野郡中物産志』の原型になる)などとして著し、とくに『水族志』(文政十年)は日本最初の総合水産動物誌で、従来の本草学者が植物に意を注いでいたのを、さらに発展させた。

水産動物七三五種を鱗のある魚・ない魚など形態や各地の方言、和漢の書籍を引用、考証し、実地の調先をまとめあげている。

その他、諸物の由来や名称について中国古代の歴史書や歴代の本草書などを参考に、ひとつ一つ考証し誤りを訂正しまとめあげた百科事典ともいうべき『古名録』などがある。

翠山は屋敷内に私塾「紫藤園習学所」を開いた。

門人には紀州藩の栗山修太郎、翠山と密接に学問の交流があった堀田龍之助が知られている。

翠山の研究は実証的で、地方の動物誌・植物誌を学術的にまとめあげ、従来の本草学から水産動物等にも着目し博物学へと発展させていったのである。

top

****************************************

|