|

****************************************

Index 一部 二部(一章 二章 三章) 三部(一章 二章 三章) 付録

三 紀ノ川流域の近現代

1 明治維新と豪農民権

top

民権意識の伝統

一八七五(明治八)年七月、那賀郡中山村(現、粉河町中山)の素封家で戸長(とちょう)児玉庄右衛門の跡取り息子仲児(ちゅうじ)は、男女同権と女性のたしなみを論じる一文を草し、新聞に投書する。

「国の精神胚胎(はいたい)のその地は、女権と名づけたる郷を除いて外になし」と論じるこの文は、児玉仲児が前年東京の慶応義塾に学んだ人権思想と学問の成果を生かすもので、渾身の力をふるって仕上げたものといわれている。

ところで、紀北における民権意識の形成について、その源を探っていくと、江戸時代後半あるいは明治初年の村とその運営をめぐる伝統に突き当たるのではないかと思われる。

すなわち、明治に入って旧来の庄屋・肝煎(きもいり)などは戸長(とちょう)・副戸長などに変更されるが、その家柄が重視されたことには変りがないにしても、彼らの多くは、村方の利益擁護のために奔走する。

村人もまたそれを当然のことと見なしていた節がいろいろなところでうかがわれるのである。

「粉河騒動」の思想

一八七六(明治九)年五月地租改正をめぐって生じたいわゆる「粉河騒動」についても、農民側の動きを支えた思想的な背景には、村と村びとの利益を優先し、それを重視しようという、村政に関するこの伝統が横たわっていた。

そして、そこに児玉仲児らが慶応義塾で学んだ新しい人権思想と国家観が重なっていたのである。

この年四月、県令(けんれい)神山郡廉(こうやまくにさよ)やその部下と会見した千田軍之助(那賀郡南志野村副戸長)・曽和震十郎(那賀郡深田村則戸長)らは、県令らに向かって、地租石代相場の決定根拠と決定過程を人民に明らかにせよと迫り、また新聞記事を利用して、和歌山県の決定方法が他の府県と異なり不合理であると指摘している。

彼らが問題にしているのは、地租石代相場(こくだいそうば)の是非にとどまらず、県という機構がだれのために存在すべきかという重大な論点にほかならなかった。

また、彼らは、新聞という新しい文明の装置を積極的に利用していた。

こうした思想は、地租改正の最後の段階できびしく弾圧された。

しかし、児玉仲児も千田軍之助も、あるいはその他地租改正に異議を唱えた少なからざる青年たちは、これに負けず、やがて粉河の地に民権結社を組織し、その思想を広め、全県的な運動の震源地へと変えていく。

それは、明治維新後という新しい歴史的環境にあることを強く感じる彼らの鋭敏な時代感覚のたまものであったと共に、古い時期から伝えられてきた村政のあり方、考え方の伝統に根差した行動でもあったのである。

猛山(もうざん)学校と実学社

一八七七(明治十)年九月頃、紀北の青少年に自由で自主的な気風を吹き込んだ猛山学校が設立される。

猛山学校の設立には、この頃中央政界でようやく重きをなしはしめた陸奥宗光および神奈川県大参事の職を辞していた山東直砥(なおと)の働きかけがあり、それに地元の有志児玉仲児・千田軍之助・八塚林之輔らが応えたことによって実現したものであった。

猛山学校は、粉河寺普明院に開設され、その名称は粉河寺の山号風猛山(ふうもうざん)からとったものである。

学校では当代一流の教師を招き、歴史・法律・作文・算数の四科を教えると共に、一週間に一度の文会、一ヵ月に一度の演説を実施し、英語も教えた。

またその翌年二月には、実学社がこれまた粉河の千光寺を会場に創設される。

この創設の会には四〇人の参加者があったが、急速に会員を増やし、一八七九(明治十二)年四月の時点では社員総計一四五人という数字があげられている。

社員の居住地域は那賀郡および伊都郡を中心とし、一部は海部郡にも広がっていた。

実学社は文明の時代に際会した者がこの機会を生かし、応分の義務を尽くし、各自の権利を守り、日本国民たるの面目に背かぬよう自らを成長させるため、多様な長所を持つ有志が集まり、相互に議論し知識を磨き、あい補っていこうとする組織であるとされた。

社員たるの資格は、およそ五〇〇円以上の家産ある者またはその子息とし、学術才芸あり社中に利益をもたらす人物については、その制限を免除することとした。

このように実学社は紀北の豪農らによって構成されたが、その思想は自由と民権を中心とし、進取の気性に富む若者に未来への希望をいだかせたのである。

実学社の運動

実学社は一八七九(明治十二)年四月の県会開設をきっかけに、県会議員選挙に取組み、成功を収める。

また、和歌山県内の政治のあり方を問題とし、その後の県会議員の自由な活動の基盤となる。

と同時に、他方では一八七八年九月大阪に開催された再興愛国社の第一会に参加し、その後、関係の深浅はありながらも、愛国社――立憲政党・自由党系の活動と連携していく。

とりわけ、愛国社再興大会については、立志社をはじめ、その参加団体のほとんどが士族結社であった中で、豪農主体の結社として異彩を放つものであった。

一八八〇年一月から三月にかけて、実学社は和歌山県内の有志を結集する中心として国会開設の建言活動を行った。

この運動を通して和歌山県政界の重鎮である浜口梧陵(ごりょう)との関係を深め、県会での活動とあいよって和歌山県全域の活動家有志の結集体である木国(きのくに)同友会を組織することとなっていく。

実学社有志は、一八八〇年三月には猛山(もうざん)医院も開設している。

これは、一株一〇円の株金を拠出した人物とその家族に医療の保障をしようという、一種の共済組織のようなものであった。

また、粉河ではこの頃力農社が結成され、農書の購読、見聞の報告、様々な実試などを行ったようである。 |

図58 浜口梧陵

|

民権運動の発展

一八八〇(明治十三)年の半ば以降になると、紀ノ川流域の各地、打田(うちだ)・根来・笠田(かせだ)・黒土(くろつち)・丸栖(まるす)・調月(つかつち)・岩出・馬宿・川辺そして粉河などに学習会が組織され、児玉仲児を始め、中西光三郎(那賀郡井ノ口村)・山胆力三郎(同北大井村)・稲本保之脯(伊都郡東村)・岡文一郎(同柱本村)など、実学社の中心人物らはそれらの催しに熱心に参加し、各地の組織と運動をつなぐ役割を果たす。

そこでは憲法をめぐる議論などが熱心に展開された。

また、各地に懇親会や演説会がもたれ、相互の親密な関係が築かれていく。

一方、紀ノ川下流域の海部郡や名草郡でも青年層を中心に学習活動が進められ、春陽社などの組織を通して東京や大阪などで出版された法律・経済・歴史など様々な翻訳書や雑誌・新聞などが購読される状況を生み出している。

また、五條方面との関係も強め、児玉仲児らは大和自由党設立の第一懇親会に出席している。

一八八一(明治十四)年八月には北海道開拓使官有物払下げ問題で政局が緊迫しているなか、開かれた大阪戎座(えびすざ)の政談演説会に板垣退助らと並んで児玉が演説するなど、紀北の活動家たちは、その頃設立された近畿自由党――立憲政党の創設にも関係する。

彼らのリードする和歌山県内の自由民権運動は、全国的な運動とも連携を強めつつあったのである。

運動の孤立と停滞

こうしたなか、一八八二(明治十五)年一月彼らは、大阪に拠点を置いた立憲政党との関係を絶つ。

たいへん唐突な感を抱かせる決定であり、またその理由も定かに示されていない。

ただ、これ以降和歌山県内の自由民権運動は全国的な組織との関係を急速に弱め、独自色を強めていく

のである。そして、時を前後して成立した木国同友会(会長浜口梧陵)が彼らの拠り所となる。元々木国同友会は運動を紀州に孤立させるために組織したものではなかったが、結果としてそうした役割を果たすこととなったというべきであろう。

とはいえ、和歌山の運動もその実質においては、やはり全国の状況に大きく規定されるものであった。

大蔵卿松方正義の下で強力に実施された紙幣整理が進行する中で、全国的な不況が進行し、一八八一年国会開設の詔勅が出されたことともあいよって、運動には衰退と分裂の傾向が強まってくる。

一八八二年末以降、和歌山では、停滞する状況を、西南戦争期に検挙され幽囚されていた陸奥宗光(むつむねみつ)の出獄を機として、彼を中心に再構築しようとする動きが出てくる。それは大阪方面での期待ともつながっているものであった。翌一八八三年四月には県会議事堂に大々的な陸奥の歓迎会を開き、人々の耳目を驚かせる。しかし、陸奥自身は民権派とついに一線を画し、官僚として新たな出発をする。民権派の目論見は泌友ころをえなかった。

紀北の地においても豪農の存在は、厳しい不況のつづく中、経済的にも苦境に直面していたのである。

将来への展望をどのように見出すか、出口の見えにくい状況の中で、やがて自由や民権にかけた情熱もまた萎えていく。

なお、一八八七(明治二十)年頃、国会開設を目前にするころから政党活動にも活発な動きが再現されることとなるが、それはもはやかつての自由民権運動とは異なるものであった。

様々な農産物や農村工業などに興味を抱き、自ら経営に努力しようとした豪農経営は影を潜め、多くの資産家たちが地主所得と、道路・鉄道などへの公的資金投入に期待する方向に転じるのに対応し、県政や市町村政あるいは国政に有力な地位の確保を求める運動へと、それは変化していくのである。

2 鉄道の敷設とその影響

和歌山の鉄道

新橋−横浜間に初めて鉄道が開通しだのは明治五(一八七二)年のことであったが、和歌山県下での鉄道ブームは日清戦争後のことであった。

一八九二(明治二十五)年、鉄道敷設法が公布されたが、県域では近畿線のうち大阪から和歌山、あるいは奈良県高田・八木から和歌山に至る路線が計画の中に含まれていた。

それぞれの路線の地元では、鉄道誘致運動が企てられ、翌年二月の鉄道会議でも、大和線か和泉線かで議論がなされた。

大和線を推進する側は、汽船と競合しないこと、大阪−高田間は大阪鉄道がすでに開通しているので、高田−和歌山間の距離と大阪−和歌山間の距離が変らない上に、トンネルを掘る必要がなく、架橋も和泉ルートの三に対し、一ヵ所で済むので工事費が安くつくこと、沿道に市街地が多く、郡役所四、区裁判所も二あり、戸数人口が多いこと、軍事上も有利、名所旧跡が多いなどと主張した。

これに対して和泉線を可とする側は、距離が短く、短時間で着くこと、当然旅客運賃も安くなるし、県南部の人口を加えると恩恵を受ける人数は和泉線の方が多い、などと主張した。

会議では軍事的見地から大和線が採用されたが結局のところ官線としては実現せず、両線とも私営の鉄道会社によって敷設されることになった。

紀和(きわ)鉄道の開通

紀和鉄道株式会社は一八九三(明治二十六)年に創立願を提出し、九六年四月に本免許を下付され、同年七月二十五日に起工式を挙げ、すでに開通していた南和線に接続する五條と和歌山の両起点から工事に着工した。

二年後の一九九八年四月十一日に五條−橋本間、同年五月四日に和歌山−船戸開か開通した。

三日、和歌山−船戸閾の仮開業式が挙行され、来賓一同は和歌山停車場から十時二十分発の列車に乗り込み、船戸へ同五十八分に着いた。

十一時二十分、再び船戸発、四十八分に和歌山に帰着した。

その後、来賓には酒肴を供し、芸妓、舞妓は衣服を新調して来賓の接待にあたった。 |

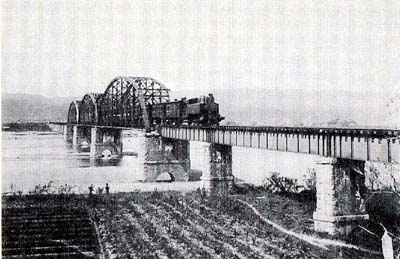

図59 開通直後の紀和鉄道 草田和

|

開通してわずかに二〇日後の五月二十四日付の紀伊毎日新聞には「鉄道開通の影響」と題して、大和街道の通行者が減少し、街道筋の飲食店や人力車夫に少ながらぬ影響を与え、いずれも転業を考えている、との記事が出ている。

二年後の一九〇〇(明治三十二)年十一月二十五日、和歌山−五條間の全線が開通した。この時にはまだ大宮(現、岩出)、名手、名倉(現、高野口)、二見の各駅は完成しておらず、翌年、遅れて営業を開始した。

紀和鉄道の全通により、地域経済は大きく変化した。名倉駅は高野参詣に最も便利な駅としてクローズアップされ、逆にそれまで高野山へ通じる西高野街道の玄関口として、紀ノ川の水運の集積地として栄えてきた伊都郡見好村の大字島(現、かつらぎ町)は、旅客も物資輸送も鉄道に奪われ、農業を主業とせざるを得なくなってしまった。

しかし紀和鉄道の経営は、工事途中で水害による大被害を受けたこともあって予想以上に工事費がかかった上、木材などの水運貨物の鉄道への乗替えもなかなか進まず、赤字つづきであった。

一九〇三(明治三十六)年、南海鉄道への売却話が出たが、これは南海側の株主の反対で実現せず、結局一九〇四年八月、近畿地方の鉄道の統合をはかろうとしていた関西鉄道に譲渡された。

そして一九〇六年に成立した鉄道国有法によって翌年関西鉄道は国有となり、元の紀和鉄道線は和歌山線となった。

南海鉄道の開通

紀泉(きせん)ルートは、南海鉄道によって実現されることになった。

一八八九(明治二十二)年五月、紀泉鉄道株式会社設立が発起され計画が具体化したが、結局実施の運びとはならず、その後曲折をへて一八九五年、南海鉄道株式会社が設立された。

九八年九月には阪堺鉄道を合併、その年の十月、大阪難波−和歌山紀ノ川北口間を開通させた。

開通当初の運転状況は一日十一往復の普通列車と一本の急行列車で、所要時間は普通で二時間半、急行が二時間であった。

難波−和歌山北口間の運賃は三等で五九銭、往復九〇銭であった。

一八八四(明治十七)年五月に設立された大阪商船株式会社は、大阪−和歌山間航路を開設、両港からそれぞれ毎日一便ずつ就航した。

以後、この路線は大阪商船のドル箱航路のひとつとして利用度が高かった。

ところが南海鉄道の開通によって難波−和歌山北口開が二時間余りで行き来できるようになると、五時間余りかかる船便は鉄道に旅客を取られるようになった。

そこで大阪商船は、食事のサービスや乗船賃の割引(三等三九銭)などで対抗したが結局、競争に負け、航路の主力を大阪−田辺など遠距離に置かざるを得なくなった。

紀ノ川を鉄橋で渡り、現在の和歌山市駅まで路線が延びたのは一九〇三(明治三十六)年三月のことであった。

また、この時和歌山市駅と紀和鉄道の起点である和歌山駅(現、紀和駅)とを結ぶ連絡線が作られ、大阪−和歌山−橋本が直接結ばれ、西国三番札所粉河寺や高野参詣が容易になった。

南海鉄道は一九〇六(明治三十九)年の鉄道国有化をまぬがれ、一一年十一月全線を電化する。電化は日本で二番目であり、難波−和歌山市駅間は一時間五〇分に短縮された。 |

図60 南海鉄道の紀ノ川鉄橋 岡村宗和

|

3 大工業都市和歌山をめざして

top

工業生産の停滞

第一次世界大戦期(一九一四〜一八)、和歌山市を中心とする地域では紡績・織布・染色および染料化学などの工業部門の発展が著しく、全国的にも重要工業地域として認められ、「工都和歌山」の名は高くなっていた。

この地域の工業生産額は和歌山全県の総生産額の中でも高い比率を占め、和歌山市やその周辺地域の将来は、まさに工業と共にあるとの認識が広く確立していたといっていい。

ところが、この状況は、一九三〇年代以降、急速に変調を来たし始める。

一九三〇年代、全国的には紡織を中心とする軽工業から金属・機械器具・化学のいわゆる重化学工業への移行が急速に進み、準戦時経済体制から戦時経済体制に支えられて生産力の向上も著しかった。

その中で和歌山市・海南市・海草郡、つまり和歌山市およびその周辺地域においては、生産額において相変らず紡織部門が工業生産の七割以上を占めるといった状況をつづけ、構造転換はほとんど進行していなかった。

また機械器具・金属工業の規模も零細な状況を脱却できないでいた。

こうした中で、全国の工産額に占める和歌山県の比率は、一九三一(昭和六)年頃の二%前後という数字が三〇年代を通して急速に低下し、三九年には一%を切る状況となっていた。

しかも、主力である紡織工業自体、一九三七年をピークに絶対額でもその生産額が低下し始めていたのである。

一九三〇年代以降、和歌山市地域の工業生産はたいへんな危機に陥っていたといわざるをえない。

この背景には、一九二七年の金融恐慌、二九年の昭和恐慌などをへて急速に進行した資本の中央集中と全般的な金融資本主義の確立があったと考えられるが、和歌山市地域の経済界ではこの状況を乗切る道をどこに見出せばいいか、自らの力のうちにそれが見出せず、それこそ見通しがつかなくなっていたのである。

工業誘致論をめぐる状況

大工業を誘致しようという議論は、こうした中で何度も現れてきたが、しかし、これもまた大きな問題を抱えるもので、すんなりと受入れられるものではなかった。

和歌山県では、一九三六(昭和十一)年末かラ三七年春にかけて播磨地区・堺市などと競合した日本製鉄の海南市誘致運動が鳴り物入りで展開されるが、結局失敗する。

この誘致運動の過程では、日本製鉄の誘致が海南市の伝統的な産業である漆器工業にいかなる効果を発揮するものか、またその工業活動に伴う煤煙問題についても多くの疑問が提起され、市会の大議論となったが、誘致論はそれらをかき消すように展開されていったのである。

そして、このように展開された誘致運動であったにもかかわらず、その決定は巨大な資本を持つ企業側の判断に委ねられていたことが白日の下に示された。

一九三八(昭和十三)年には下津での丸善石油の工場敷地拡張に伴う地域住民の被害が県会で問題とされる。

県会議員内田安吉は三八年十二月の県会で、防潮林・農道・里道などが消滅したこと、村民が架設した橋が重油満載のトラック往来のため破壊されたこと、河口部への勝手な架橋のため漁船の出入りが不可能となったこと、灌漑用水の利用権への介入があること、専用漁業地埋立で不誠実であることなど、具体的事情を列挙し、「国家的事業」を広言する企業の横暴を批判している。

なお、この批判は、直前に同じ県会議場で行われた軍需工業の誘致論者である山路長四郎議員の「誘致妨害者への非難を受けて行われたものである。

山地議員は、軍需工業を誘引した場合の経済効果を強調し、「和歌山市始め手温(てぬる)いと言わねばならぬ」と述べた後、「この誘引を妨害するような地方民に対して、これに同情しもしくは資本家を苦しめるような態度を黙許するようなことは、これは断乎として排撃してもらわねばならぬ」「公益のために常に私益を犠牲にせねばならぬ」と述べていた。

住友金属工業の進出

一九三九(昭和十四)年六月、東亜燃料工業は和歌山県海草郡下津に、全国二

つの候補地の一つとしてその製油所設置を内定する。そのすこし前に着任していた清水重夫知事はじめ和歌山県幹部は、この決定をきっかけに、これ以降軍需工業誘致に力を注ぎ、いろいろな企業と交渉を重ねる。しかし、それは県内産業界の力やその発展の条件を吟味した上でのものではなく、大工業の生産力に幻惑された一種の思い付きといっていい政策であった。

こうしたなか、同年末たまたま銑鋼一貫の新工場建設を考慮していた住友金属工業の和歌山進出希望があったのである。住友金属工業はいうまでもなく住友財閥の中核企業で、当時海軍との密接な連携のもと急速に資本・生産力を増大させていた。

県は、すぐに河西部すなわち紀ノ川河口右岸の西部一帯、農地や住宅地あるいはその他様々な用地を含む一三〇万余坪の広大な土地をその所有者から売却させることを同社に約束する。

県においては、まず、土地の売却を実現させることが急がれた。

一九四〇年二月十七日、買収価格についてあらかじめ住友側と打合わせを済ませていた県は、憲兵隊の取囲む松江村小学校に関係地主六八〇人余を集め、その日のうちに全員から売却合意の調印を得るのである。

この売却に応じた村民らは、戦後これを「強制買収」と呼び、

「その結果父祖伝来の財産を失える者達は将来如何にして生活の途を求むべきか、恰(あたか)も大海に於ける盲亀の迷へる如く、中には転業又は他郷へ血涙(けつるい)を呑んで移住を余儀なくせる者多数に上り、又踏止まれる者に移転を強ひる等、実に惨酷なる扱(あつかい)を受けたるも『戦に勝つ為の工場建設』なりと信じ、総べて指示に服従せり」(木本松江農業委員会の陳情書)と、やむにやまれぬ胸のうちを吐露している。

県においては、土地を失う村民の将来について当初は何の考慮もしていなかったのである。

村民たちのその後 住友金属工業の工場用地として当初買収された土地には、土地所有者六八〇人のほか、小作者も五〇〇人を数えた。

彼らは、この買収を境にその後の新しい生活を自分の力で何とかして切開かねばならなくなった。

県も農民側の要求に押され、ようやく土地喪失農家の生活保障について検討する必要を認識する。

一九四〇(昭和十五)年七月十一日には県庁知事官房内に臨時工場設置対策部が設置され、西脇野村・木本村・松江村・野崎村・湊村の各村長・助役らを組み込んで、県営住宅四〇〇戸の建築・収容の件や、農具の買上げ、転業対策、応召農家の便宜などについて検討を始める。

こうして、移転地の一部は湊河口に確保される。

また転業問題として、住友工場内の運輸・荷役などを業務とする湊組という会社が移転農家二〇〇人ほどを株主として創業された。

一方、広い土地を持っていた人は、土地売却代金を元手に借家やアパートを建てる者も多かった。

また、布引・布施屋などに農地を購入し、移っていく人もいた。

工場の地鎮祭は一九四〇年十二月十四日執行された、住友側ではこれ以後、第一期工事に着手し、さらに、工場予定敷地を拡張していくが(最終的には二二〇万坪)、実際に工事に着手するまで時間がかかり、農地として耕作可能なところもたくさん残されていた。

そうした所では工場建設までの間、農民たちは耕作に励んでいたことも指摘しておきたい。

「大和歌山市」論の夢とその崩壊

一九四〇年二月、住友金属工業の工場建設決定と同時に、県は、松江・西脇野・木本・貴志・加太・有功(いさお)・楠見(くすみ)の西北部七町村および和歌浦・紀三井寺の南部二町の和歌山市合併を実現させ、将来は人口五〇万、日本第七位の大都市を目指すべきことを打ち上げる。

実際、四月一日に和歌山市は、野崎・三田・湊・紀三井寺の各町村を合併する。

田口易之和歌山市長は、湊村を市の港湾地域として整備し、野崎村は大工業の誘致地として、三田村は工業用地および住宅地域とし市の膨張に備える地として整備しなければならないと説明している。

和歌山市およびその周辺町村の人々は、大きな話として工業を中心とするこの地域の大発展、大変貌の夢を県や市の責任者から吹き込まれ、期待させられたのである。

この夢は、県・市当局もあるいは本当に見ていたのかもしれない。

しかし、実際はまさに夢でしかなかった。土地と生活基盤を奪われた人々についてはもはやいうまでもないが、市もまた住友工場のため従来の都市計画を全部やりなおし、工業用水道の建設に着手させられる。

ところが、その見返りとして期待していた和歌山築港改修の予算は、時局下不要不急の事業として大幅にカットされるなど、ひどい仕打ちに直面させられただけであった。

軍事的な大工業の進出は、県や市町村の思惑を超えたところで計画され、推進されていったものであり、地元の経済復興の保障となるものではなかったことが次々と明らかにされる。

大工業誘致による工都和歌山復活論は、地元の経済基盤と接合することなく、大きな問題を至るところに突きつけ、関係する人々の困惑を深めるばかりであった。

その上、肝心の住友金属工業自体、戦局が悪化し、資材や労働力の不足に悩み、空襲も激化する中でついに工場の全面操業を迎えられなかったのである。

4 大阪の奥座敷・観光地 和歌浦・新和歌浦

top

和歌浦への鉄道路線

大阪−和歌山間の鉄道は、南海鉄道(現、南海電鉄)によって実現した。

この会社の設立には、大阪財界の有力者と共に和歌山市の有力者も名を連ねており、彼らは重役にも就任した。

このことにも現れているように、南海鉄道への期待は和歌山側でも高かった。

そして一八九八(明治三十一)年に難波から和歌山北駅まで、さらに紀ノ川に架橋して、一九〇三年には和歌山市駅までが開通したのである。

これで難波−和歌山間は、およそ二時間で結ばれることになった。

ついで一九〇九年には、和歌山水力電気会社が、和歌山市駅から和歌浦口・紀三井寺を通って黒江(現、海南市)までの電車路線を開通させ、一九〇三年には和歌浦口−和歌浦間の支線も開通した。

これによって大阪から和歌浦まで、鉄道で来ることが可能になった。

大阪−和歌浦間の所要時間は、乗換時間を入れて、およそ三時間ということになる。

和歌浦では観光地化への期待が急速に高まった。

おりから、観光・別荘ブームともいうべき状況が日露戦後の大阪では起きていた。

「一等国」として、それなりの余裕が生じたのである。

ブームは、箕面有馬電気鉄道(現、阪急)、大阪電気軌道(現、近鉄)、京阪電鉄などが相次いで設立された結果でもあった。

そして私鉄経営には、しだいに共通のパターンができた。

都心の起点と郊外の宅地を結び、さらに遊覧・観光地を終点として全体として利用客を確保し、また不動産業(宅地・別荘地)でも利益を得ようとするものである。

南海鉄道は阪神電鉄と並ぶ関西私鉄界の先発組だが、新興会社に刺激されて、やはり電鉄事業と観光事業を一体化する志向を強めた。

その場合南海の念頭にあったのはまず和歌浦であり、和歌山市駅から和歌浦まで路線の延長を実現したいところであった。

何といっでも、和歌浦は天下の名勝地であり、知名度が高かったからである。

和歌浦の動向

こうした動きを受けて、和歌浦では、観光地化への様々な動きが生じた。

観光開発の方向性としては、療養地や別荘地の開発、大衆的遊園地・海水浴場などの開設が考えられ、それぞれが部分的に実現していた。

海水浴は明治末頃から急速に普及し始めていたが、和歌浦の片男波(かたおなみ)海岸は海水浴場に適しており、和歌山の新聞社がここに海水浴場を設営して宣伝に努めるようになっていた。

海水浴場にはイルミネーションが施され、海水浴客は多い日には二万人にも達し、深夜まで臨時電車が運行されるほどであった。

このように和歌浦開発が進む中、望海楼という地元の旅館が敷地内に鉄塔を建ててエレベーターを設置し、鉄塔のてっぺんから奠具山(てんぐやま)の山頂まで鉄橋を架けた。

当時まだ珍しかったエレベーターを、和歌浦観光の目玉にしようという考えだったのである。

そのため、エレベーターの鉄塔には「舶来自動楽器」も備え付けられ、そこから流れる音楽に合わせて、総動員された市内の芸者たちが鉄橋の上で「手踊り」を披露した。

見ていたのは、海水浴客である。これに象徴されるように、和歌浦開発はしだいに大衆的行楽地を目指す方向に傾いていた。

この頃和歌浦には、夏目漱石が来ている。そして、エレペー夕ーの様子が『行人』に詳しく書かれているが、漱石は相反する感情を述べている。

一方で漱石はエレベーターに興味を持ち、自分でも乗ってみたのだが、他方ではこれを「所にも似ず無風流な」とも批判したのである。

たしかに、大衆的な行楽地となるにしたがい、和歌浦はしだいに「無風流」になるうとしていた。

同様の批判は、『和歌山新報』という地元新聞によっても繰返し展開された。

エレベーターのような近代的機械装置を和歌浦に持って来たり芸者を動員したりするのは、「俗化」の極みであるというのである。

しかし、このような批判は現実的な力を持たず、俗化は進行した。

観光客を呼ぶために一方では必要である「俗化」は、和歌浦の固有性や地名のイメージを損なう。

しかし旧来の名勝というイメージだけでは、蜆光客はしだいに寄りつかなくなる。

このジレンマに和歌浦は悩みつづけることになった。

そして観光開発が本格化してから数年もしないうちに、早くも和歌浦衰退がささやかれるようになったのである。

和歌浦土地会社

こうなると和歌浦救済の新しい方策が必要だった。そして試みられたことのひとつが、新和歌浦の開発である。

これは、伊都郡の有力者森田庄兵衛が中心になって、構想が練られ実現したものである。

和歌浦から雑賀崎の方面ヘトンネルを掘って道路を開通させ、旅館街が建設された。

また遊園地を設立する計画などもたてられ、一時は、その発展が有望視された。

だが他方では、新和歌浦の開発によって和歌浦は旅行客を奪われ、さらに寂れてしまった。

新和歌浦は、海岸線の美はたしかにあるが小規模であり、和歌浦という名がなければその位置を保つことが困難である。

従って和歌浦の衰退は、せっかく開発された新和歌浦にとっても痛手であった。

一九一八(大正七)年には和歌浦土地会社が設立された。同社は、和歌山紡織社長の南楠太郎など和歌山市内における有力企業の経営者達が設立したものである。

この会社は、不老橋から御手洗池にかけての一帯を埋立て、芸者置屋(おきや)を建設し、検番を設置した。

「市民の慰安所」づくりが目指されたのであるが、「俗化」をさらに進めようとしたと受取ることができる。

これを見た徳富蘇峰(とくとみそほう)は、「殆んど其の風景は全滅」「唯々殺風景」などと評した。

「殺風景」な埋立が行われた真の目的は、観光開発とは別の方向に和歌浦開発を進めようとしていたとも考えることもできる。

というのは、南楠太郎は和歌山市の工業界を代表する人物だったからである。

和歌浦土地会社の主要株主らは、和歌浦に注ぐ和歌川(わかがわ=藻屑川)河口付近に化学工場の一種であるピクリン酸工場を建設することも企てていた(この工場建設は、住民運動の抵抗で結局挫折してしまう)。

和歌山の工業地帯は藻屑川に沿って発達していたが、これをさらに南へ、和歌浦方面に延長しようとする計画だったのである。

和歌浦土地会社による埋立がこの一環だとすれば、その開発方向はすでに観光ではなく、和歌浦の工業地帯化であった。

和歌浦築港計画と南海延長

一九二〇年代になると、和歌浦は和歌山築港問題にゆれることになった。

和歌山市では第一次大戦期に工業(化学工業など)が発展し、原料・製品の運搬のために港湾(工業港)建設が必要になったのであるが、その有力候補地として和歌浦があげられるに至った。

前述のように、藻屑川沿いには工業地帯が展開していたが、和歌浦に工業港を建設すれば、和歌山市は一大工業地帯として飛躍できるという期待が盛り上った。

そうすれば、地元でも和歌浦の零細漁民や隣接する紀三井寺村の労働者を吸収する膨大な数の仕事が生まれ、経済的繁栄が保障されるというのである。

和歌浦港建設計画は、南海鉄道の和歌浦延長計画との関連があった。

南海鉄道を築港との連絡鉄道としようというのである。

南海鉄道の和歌浦延長構想は、当初には和歌浦へ遊覧客を運ぼうというものだったが、内容が変化した。

そして南海の路線延長は、和歌山で機運が高まっていた紀勢線建設とも関連する。

紀勢線は何らかの方法で大阪まで連絡させる必要があるが、その場合、南海鉄道と紀勢線をつなげるのか(この場合には南海鉄道国有化問題が浮上)、新線を建設して和歌山−大阪間を連絡するのかが問題になった。

つまり南海鉄道を利用すれば、大阪−和歌山市−和歌浦−紀南という路線ができることになる。

この構想が実現すれば、南海が提供する観光地としては白浜が有力化し、和歌浦は観光地としての位置づけを大きく低下させることになっただろう。

ところが、和歌浦築港計画と南海鉄道延長計画は、挫折してしまった。

紀勢線は新たに建設する阪和鉄道と連絡することになり、東和歌山駅(現、和歌山駅)を起点とすることになった。

これを推進したのは、和歌山水力電気会社を買収して和歌山に進出していた京阪電鉄だった。

京阪は南海と対抗してこれを封じ込めようとしたのである。

この結果、大阪−和歌浦が鉄道路線で直接的に結びつく可能性はなくなった。

こうして、和歌浦はきわめて中途半端な位置に置かれてしまった。

工業港建設を免れて観光地としての位置はかろうじて保ったものの、工業港建設を前提として工業地帯は和歌浦に迫っており、「殺風景」化は事実として進行していた。

観光開発も工業開発もどちらも進められなくなった。

そして戦後の一時期、再び観光地化の期待が高まったこともあったが、周囲を工業地に囲まれ、和歌浦はじょじょに衰退するよりほかなくなってしまった。

和歌浦が大阪の奥座敷として繁栄する夢は、一時の幻想として消えたのである。

5 高度経済成長と和歌山 top

鉄鋼業を主軸とする工業都市

和歌山市は、大藩の旧城下町としては例外的といっていいほど、戦前から工業都市化が強烈に進められた。

明治末には「紀州人は利にさとい」と自ら言うようになっていたが、「利」を目指しての変わり身が早かったのである。

そして高度経済成長期には、戦前期からつづく繊維・化学・皮革などの諸工業に加えて、第二次大戦中に和歌山進出を果たした住友金属が中心的位置を占めるようになった。 同社は、一九六一(昭和三十六)年に第二高炉の火入れを行い、一九六九年の第五高炉火入れに至るまで、拡張をつづけたのである。

とくに第四高炉は、建設当時世界最大規模のものだった。

これによって粗鋼生産は年産九二二万トン(一九六九年)に上った。

これは日本の粗鋼生産量の一割を超える比重を占め、和歌山市は鉄鋼業の一大拠点になったのである。

そのほかには花王石鹸・本州化学・三菱電機などが、和歌山に進出した。

このうち本州化学と三菱電機は和歌川沿いに立地するが、和歌川一帯(和歌山市街と和歌浦間)は戦前から工業立地が進んでいた地域であり、ここの工業地帯化かさらに進むことになった。

高度経済成長期やそれ以後の和歌山市について、他都市との簡単な比較を行いながら、その特徴や問題点を捉えてみよう。

高度成長期の和歌山市は、上述の工業生産の伸びに支えられて人口増加が著しかった。

住友金属の従業員だけで一万三〇〇〇人を超え、社外工などを合めて二万五〇〇〇人程度の従業員が和歌山製鉄所で働き、下請の企業も多く、家族などを合わせれば、住友金属関係者は一〇万人には達しただろう。

和歌山市は住友金属の企業城下町といいうる状況だった。

そして一九六〇年から六五年の五年間における人口増加率は、国勢調査によると、一五・三%に上った。

これは、地方都市の中では、首都圏などをのぞいて、最も高い人口増加率の部類に属する。

和歌山と元々は同程度の規模である旧城下町で、たとえば金沢市は七・三%、仙台市は一二・一%の増加である。

人口構成から見れば、和歌山市における第二次産業の比率は、一九七〇年の国勢調査によれば四〇・三%である。

これは県庁所在地では、横浜市・大阪市につぐ全国第三位の高率であった。

現在のイメージとは違って、戦前期の和歌山市は六大都市に次ぐ工業都市だった。

その位置を、この頃までは保っていたのである。

このため和歌山市は、人口規模として五〇万人程度になることを見越した市の将来計画を立てた。

将来計画では、都市の発展方向としては、引続き工業都市化を進める方向が目指された。

その点は、都市計画によく現れている。

都市計画の「用途地域」全面積に対して「住居地域」が占める割合は、和歌山市の場合四五・九%であるが、この比率は県庁所在地の中では大阪市の四三・七%につぐ全国第二の低さである。

他方、「工業地域」の比率は二七・七%でこの高さは全国一である(『日本都市年鑑』昭和四五年版)。

工業地域のこの比率は、県庁所在地以外では四日市市や尼崎市と大体同じであるが、要するに和歌山市はこの二市と共通するような工業都市を目指していたのである。

高度成長の終結とその後遺症

鉄鋼業を中心とする重化学工業都市化は、オイルショック以降、鉄鋼不況の本格化と共に大きな曲がり角に立だされることになった。

鉄鋼生産は、第五高炉建設後わずか一年後の一九七〇(昭和四十五)年をピークに減少に転ずる。

一九八三年には住友金属の第二高炉は火入れ後二〇年あまりで解体され、以降和歌山製鉄所の生産は縮小をつづけた。

また鉄鋼業以外についても、重化学工業は軒並み、停滞縮小へと向った。

また戦前期以来、和歌山の中心産業だった繊維産業はアジア製品に押され苦境に陥った。

今日から振返れば、この時点で産業構造の転換が大胆に図られる必要があったのであろう。

だが、和歌山市政は発足直後から工業都市化を八〇年以上もめざしつづけ、その目標が一応達成されていただけに、方向転換はかえって困難たった。

重化学工業に頼る比重が高かった都市ほど、こうした困難を抱える傾向が強かったが、和歌山市はその典型だった。そして高度成長の後遺症も目立つことになった。

市政についていえば、和歌山市は、市税収入のおよそ四割程度を住友金属への課税に頼っていた。

しかし住友金属からの税収が激減すると、財政状況が急速に悪化した。高度成長期から、和歌山市は都市基盤整備の遅れが目立っていた。

都市の急膨張に行政が追いつかなかったのである。

たとえば、道路整備がその事例である。このため、一九六九(昭和四十四)年の自動車保有台数に対する事故発生件数の比率は、都道府県別で京都・広島・兵庫・福岡につぐ全国第五位の高率だった。

そして財政状況の悪化にともなって都市行政のこうした遅れがさらに目立たざるをえなくなってくる。

とくに生活基盤の面が深刻だった。この点で、下水道整備の遅れが象徴的事例として自治体選挙の際にもしばしば取上げられる話題になった。

和歌山市の下水道事業は、着手は必ずしも遅くなかったのであるが、事業の遅れが顕著になった。

一九九九(平成十一)年三月の段階で、全国の中核市中最低の普及率である。

地価の高さも和歌山の問題点である。

一九八八年の時点で、三大都市圈に属する都府県をのぞけば、和歌山県の住宅地価は静岡県に次ぐ高さであった。

和歌山では戦前から土地投機が盛んであったが、高度成長期の経済発展示地方都市の中では著しかったことが、地価を押上げ、影響がその後も残っているのである。

一九七〇年代になると、和歌山市政も高度成長型から変化し、市民生活優先が唱えられるようになった。

また「豊かな郷土」づくりも掲げられるようになった。だが、工業都市化を強烈に押し進めてきただけに、「豊かな郷土」は必ずしも実感できない。

和歌山市内の海岸は埋め立てられ、名勝地和歌浦も間近に埋立地や工場が迫り、ここに注ぐ和歌川の水は工業廃水で汚れていた。

このことが根本的な原因となって、和歌浦の観光業はしだいに先細りせざるを得なくなった。

こうしたことから、地名によるイメージとは異なって、和歌山の住み難さということが問題になる。

東洋経済新報社が全国六七三都市を対象に「安心度」「快適度」「富裕度」「住環境充実度」の五つの指標で「住みよさランキング」を発表しているが、これによると和歌山市は全国六七三市中の四三七位であり(二〇〇二年版『都市データパック』)、県庁所在地の中では下から六番目である。

和歌山市以外にも、海南市は五八九位、有田市の六一二位と紀北各市の低さが目立つ。

海南市の場合、和歌山市と同様に工業都市化を目指して黒江湾を埋立て、関西電力や住友金属、東亜燃料などの企業を誘致していた。

新しい方向の模索

近世以来、和歌山は全国的にみれば経済的先進地たった。しかし重化学工業化の挫折で、はじめて先進地としての地位を失ったことになる。

「近畿のおまけ」などと揶揄されるようになり、あせりはつのった。

近世の和歌山が繁栄したのは、紀伊徳川家の領地であったことによるばかりではなく、江戸−大阪の海上交通路の要衝に位置していたからである。

このこととの対比もあって、現在の和歌山は交通の要路からはずれていることが、衰退につながっているという認識が強くならざるをえない。

このため和歌山では「国土軸」という言葉がよく使われる。国土軸に位置してこそ繁栄がるという考えである。

具体的には、東海道・山陽の国土軸に対して第二国土軸を作るため、紀淡海峡大橋などを作るうというものである。

交通の要路という点では、関西国際空港にも期待が集まった。

そして「重厚長大産業」に替わって、情報通信産業などの先端産業を誘致する動きも一九八〇年代から活発化した。

関西空港の埋立用土砂を採取した跡地に計画された加太コスモパークや海南インテリジェントパークなどの建設が推進された。

これらと関西空港開港が結びつくことによって、先端産業立県へと弾みがつくことが期待された。

しかし、これらはいずれもうまくいっているとはいえない。

紀淡海峡大橋は、一兆円以上のビッグプロジェクトだが、本四架橋のこれまでの実績から、実現は疑問視せざるを得ない。

加太コスモパーク開発を推進した和歌山県は、利子負担で苦しんでいる。

海南インテリジェントパークは、一九九五(平成七)年に造成が完了したものの、空き地が目立つ。

先端産業用地の造成は、全国どこでも同じように進められたため、供給過剰なのである。

和歌山市の人口は、近畿他県の県庁所在地である奈良市や大津市などとくらべて、はるかに速い速度で減少するであろうことが予測されている。

こうして現在、和歌山市はどの方向に進んだらよいのか苦悩し、模索をつづけている。

今後いかなる方向がありうるのか、これは試行錯誤によらねばならないだろうが、和歌山のこれまでのあゆみを振返り、伝統を見つめ、住み易さを追求することが、その不可欠の要素であることは疑いを入れない。

6 公害と住民運動 top

高度成長期の和歌山市における公害

紀北地域の海岸一帯は、戦後の開発計画で県北部臨海工業地帯として造成され、発展してきた。

後進県からの脱皮をめざして先進県構想を掲げていた県当局は、一九六四(昭和三十九)年に工業の飛躍的発展を企図した長期総合計画を策定する。

この計画は、向こう一〇年間の工業出荷額の伸びを年率二一・九%と想定し、新たに約一〇〇〇ヘクタールの工業用地の需要を見込んでいる。

このうち五一五ヘクタールは重化学工業部門を主体とした臨海埋立てによるもので、その大半は紀北臨海部の鉄鋼・石油化学工場の拡張と隣接関連企業の誘致を目的とするものであった。

高度成長期の和歌山県政にあっては、県北部臨海工業地帯の基盤整備は最重要課題であるが、同時にそれは種々の公害問題を引起こすことになった。

すでに和歌山市においては、和歌川周辺の中小化学工場群からの悪臭・大気汚染公害が問題となり、周辺自治会が中心になって企業と行政に公害対策を求める活発な住民運動の展開がみられたが(一九六一年〜)、ここでは高度成長期における臨海工業地域の公害事例として、住友金属工業株式会社和歌山製鉄所(以下、住友金属)からの公害被害の実態と埋立拡張事業を、地元住民の資料をもとに概観しよう。

戦前より紀ノ川河口右岸に進出していた住友金属は、一九五六(昭和三十一)年末、長期設備合理化計画を発表し、工場敷地を埋立てにより拡張して銑鋼(せんこう)一貫生産工場を建設することになる。

一九六一年には一号高炉が完成し、以後、ほぼ二年ごとに高炉が増設され、高炉五基がそろった一九七〇年には粗鋼生産九〇二万トンを記録する。

この間、和歌山市湊(みなと)・松江(東松江・中松江・西松江)・古屋(こや)・西脇(西庄・本脇)の砂浜とその前面海域は、同社から出る鉱滓の最終処分場として数次にわたり埋立てられて工場敷地に変貌し、それまで約六キロもあった白砂青松の海岸線は、西脇地区の磯の浦(海水浴場)を残すのみとなっている。

なお現在、同社の敷地の約四割はこの埋立てによる造成地である。

埋立てに先立ち住友金属は、当時の雄湊(おのみなと)・松江両漁協および西脇漁協との間で、県水産課の斡旋の下に漁業補償契約を交わしており、紀ノ川河口から磯の浦地先までの漁業権はすべてこの時点で放棄されている。

また県当局は、和歌山下津港港湾計画(一九六三年)のなかで住友金属による埋立計画を臨海工業用地造成と位置づけ、磯の浦海水浴場も含めた海域の埋立てを予定していた。

松江地区の粉塵公害

さて、住友金属の埋立てが進み、生産規模が拡大すると周辺地域に公害問題が起きる。

製鉄所に隣接する松江地区では、一号高炉の完成と共に粉塵・煤煙・排出ガス等による農作物被害や住環境の悪化か著しく、一九六二(昭和三十七)年夏には住民が初めて住友金属に押しかけ抗議の声を挙げた。

その後、住友金属の粗鋼生産量は高炉増設と共に急増していくが、降下粉塵を中心とした製鉄所からの公害は年々深刻さを増していく(なお、県の公害行政が本格的に始まるのは一九六七年以降である)。

粗鋼生産のピーク時には降下粉塵量が月総量三五・三トン/平方キロという記録(一九六九年四月、中松江区での住友金属に上る測定値。なお『和歌山県環境白書平成12年版』によれば同地区の年平均値は三・五トン/平方キロ/月である)もあり、その頃は屋内でも「子供の昼寝の後は蒲団の敷布にくっきりと人形がつく」というほどであった。

また当時、瀬戸内海周辺の公害被害の実態調査をした瀬戸内海汚染総合調査団は、住友金属からの粉塵に上る松江地区住民の被害は「瀬戸内海の鉄鋼工場中ずい一」(星野芳郎『瀬戸内海汚染』)と評している。

松江地区では各自治会単位で住友金属と公害防止交渉を始めていたが、一九六九年五月、粉塵被害に耐えかねた中松江区住民が大挙して工場に押しかけ、せめて窓を開けて生活できるようにせよと強く迫った。

席上、住友金属側は、三ヵ年の年次計画で公害対策を実施し、一九七二年までにその要求に応えると回答するが、その後、公害防止設備の拡充にもかかわらず事態は住民にとって好転せず、結局、住友金属も公害の抜本的解決のためには公害発生源である工場の一部移転しかないとの判断から、西防波堤沖に新たな埋立計画を発表するにいたる。

この頃の公害被害を住民が実施したアンケート結果から見てみよう。

一九七〇年、中松江自治会は同区内の六一六世帯を対象に生活環境調査を実施しているが、これによると

「アンテナ、樋、自転車、自動車、トタンなどのいたみ方は早い」八七%、

「ビニールハウスや温床がいたみ作物をいためる」八七%、

「梅干、乾物、干物など干せなくて駄目にしたことがある」七二%、

「動物(小島・鰒・金魚)が弱ったり死んだりすることがある」四二%、という結果がみえる。

同時に行われた一八〇一名の住民を対象とした健康調査でも、「粉塵が目に入ったことがある」八〇%、

「鉄粉が目に入ったことがある」五六%、「よく風邪にかかりやすい」五三%、

「寝つかれなかったり、眠っても物音や振動ですぐ目をさます」五二%、という結果があった。

これらの集計結果から、当時の住民がどの程度の被害を受けていたかが想像できよう。

このような深刻な被害が発生しているなか、住友金属の発表する降下粉塵量の測定数値が一九六九年から順次減少していることに疑念を抱いた中松江区住民らは、自治会で測定機器を購入し、独自に降下粉塵量の測定を開始した。

その結果、月総量の測定値においては最大一三・二トン/平方キロ(一九七一年五月)もの数値の違いが明らかになったのである(川崎正夫『松江の今昔・公害編』)。

以降、中松江区では自治会のなかに公害対策委員会を設け、降下粉塵の自主測定を根拠に往友金属と公害防止のための交渉を進めることになる。

西庄区の埋立反対運動

一方、当時、西脇地区の海岸にある鉱滓処理場から発生する硫化水素による被害も深刻であった。

一九六七(昭和四十二)年六月には、西脇中学校の生徒二六名が急に目・咽喉の痛みを訴えると共に吐き気を催し、応急手当てを受けているが、この頃、周辺の畑や海域で作業中の農夫や漁師もよく頭痛・吐き気・めまいを起こし、中毒症状を訴えていた。

またこの間、松江から西脇にかけての前面の海域では、住友金属による埋立拡張事業がつづいており、直角護岸をせず施工したため隣接漁場で養殖中の貝類に漁業被害がおよんだり、さらに当時は埋立地で大量の鉱滓が最終処分されていたので多くの汚染物質が海域に排出されていた。

埋立工事周辺の海域では大量のタイ・メバルなどが浮上がったり、海浜に小魚が打上げられることがあり、特に金曜日にはこのような事件が確定的に起こることから、地元では「魔の金曜日」と呼ばれていた(『和歌山県議会昭和四三年六月定例会会議録』)。

このような被害に直面していた西脇地区で、一九六八年より埋立反対の住民運動が起きる。

すでに西脇漁協が漁業補償契約を交わし、漁業権を放棄している海面八七ヘクタールの埋立免許申請が住友金属から出された。

同社は所定の手続さをへて西脇連合自治会と埋立協定書を結び、工事に着手した。

しかし地元の一般住民には漁業補償契約や埋立協定書の存在が知らされていなかった。

すなわち漁協や自治会の内部で不明朗な手続きがあったため、住民らは「一部の有力者による住民不在の一方的な措置により、何も知らされないままに郷土の海を永久に失うという事態に陥った」と主張し始めたのである。

そこで真相を知った西脇地区のうち西庄区住民らは、すでに工事中にもかかわらず工事現場への座込みや街頭署名、県・市議会への請願などの行動を起した。

当初は地域の内紛問題とみられていたが、「公害反対」「海を返せ」「磯の浦海水浴場を守れ」という地元住民らの主張に和歌山市民が共感を示し、大きな運動に広がっていった(松本英昭『海があちらへ死んで行く』)。

この運動の主体となった西庄区の住民有志は、南風会という組織を作り、活発に情宣活動を行って運動をリードしていくが、そのメンバーのひとり(教員)は次のような証言を残している。

「地元の人としてはやはり悲しんでいたと思いますね。

私たちの海岸は昔から親しんできた海岸ですので、埋立てるというのが決まってからも、老人が悲しい表情でいつまでも茫然と佇んでいる。

子供を背負ったお母さんが、僕の顔を見て『先生のう……』と言いかけたまま、嘆きであとが続かなかったり、やはりそういう涙がこぼれるような情景があったわけです。

そういう気持ちの上に一部の人たちが勝手なことをやっている、だまされたという怒り。

その二つが一緒になったわけです。

ですから燎原火の如くというか、カーッと燃え立ったわけです。……

埋立工事現場に何度も数百人で座り込んだり、(それを排除するため)機動隊が出動したり、県議会へ何度も押しかけたり、すごい勢いになってきました。……

和歌山市始まって以来の六万の署名運動も大きかったと思います。

三ヵ月ほどは、和歌山市内で『われは海の子』の歌を宣伝カーで流しながら、ビラ配りや署名運動も始めたのです。

その当時は和歌山市議会へも請願しました。

目の前で進行している埋立ての根本的再検討を願うという請願です。

議員の机の下まで座り込むくらい、私たち住民のムンムンした熱気のなかで(請願を)通してしまったのです。

もちろん私がやったというのではなくて、皆のなかにあるふるさとの思いが、その時に一気に燃え上ったのです……」

(宇治田一也談、『月刊総評』 一九八〇年十一月号所収)。

こうして一部有志ではじまった埋立反対運動は、やがて自治会ぐるみの運動に発展し、西庄区にある自治会が西脇連合自治会より分離・独立し、西庄連合自治会を結成するに至る。

企業城下町といわれ、また保守的な政治風土が色濃く残る当時の和歌山市にあって、西庄区住民は公害と埋立てに反対して活発に活動する連合自治会を新たに結成したのである。

当時のことを回想して住民は、「区全体が一個の独立したコミューンのような存在であった」とも語っている。

またその運動には、海の埋立ては漁業補償と法的手続きだけで済まされるものではない、万葉故地(まんようこち)でもある千古の歴史を秘めた美しい海岸は、後背地住民も含めた市民みんなのもので子孫に残すべきだ、という環境権や入浜権の思想が先駆的にみられ、この時期としては注目すべきものであった(梶川哲司「二里ヶ浜海岸の埋立てをめぐる諸問題」『和歌山地理第一七号』 一九九七年所収)。

やがてこの問題の解決のため、県議会に法定外の西脇問題斡旋委員会ができて事態の収拾を図ることになる。

県・市と地元自治会、住友金属の四者による西脇問題連絡協議会で斡旋案について話し合われるが、一九六九年三月、あくまでも埋立反対・磯の浦海水浴場の保全を訴える西庄区の自治会長が三三日間にわたるハンストを行い、担架に担がれ開催中の県議会土木委員会に身をもって海水浴場の保全を訴えている。

その後この問題は、埋立ては西脇地区のうち西庄・本脇区までとして磯の浦海水浴場の保全を決めて一九七一年に最終決着をみる。

こうして磯の浦海岸は、漁業補償も済み港湾計画において埋立予定域とされていたにもかかわらず保全されることになったのである。

日本全体がまだ高度経済成長の夢に酔いしれていた一九六〇年代後半、海を守るためにかくも過激な住民運動が和歌山市の一角で起きていたのである。

top

****************************************

|