|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�ꕔ�@�i����@����@�O���j�@�O���i����@����@�O���j�@�t�^

��@�ߐ��ɂ����閯�O���E�̓W�J

1 �I�k�̗̎�x�z�ƒn�� top

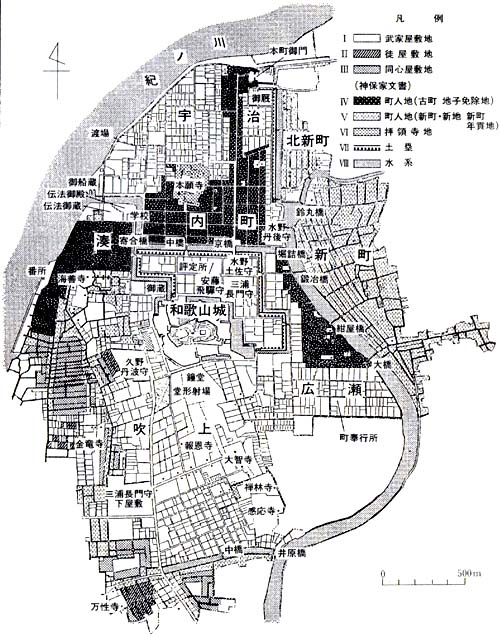

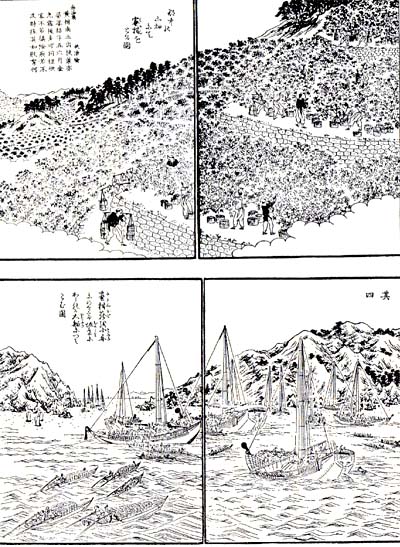

�}45�@�V��19�`20�N����R���̊T�O�}

�i�a�̎R���j�����x�}22���x�[�X�Ƃ��č쐬�j |

�}46�@���a�}5�N�ȍ~�̋I�B�˗́i�a�̎R�s�j�x2���j |

�@����R���́E�I�B�˗̂̐���

�@�V���\�O�i��ܔ��܁j�N�O���A�H���i�L�b�j�G�g���I�B�ɍU�ߓ���A�I�k�ł͍����i�˂���j���╲���i������j�����Ă�����R���킸�ɍ~�������A���c��𐅍U�߂ɂ���ĊJ�邳�����B

�@�܂��A�I��̒�R���͂��铒�͎���R�{���������|�I�ȌR���͂Ő������A�I�B�͏G�g�̎x�z����Ƃ���ƂȂ����B

�@�G�g�́A�I�m��͌��ɋ߂����R�ɘa�̎R���z���Ē�G���ɗ^�������A�G���͑�a�S�R�������Ƃ������߁A�Ɛb�̌K�R�d�������Ƃ����B

�@�V���\���i��܋��j�N�G���i�ЂłȂ��j���������A����ɕ��\�l�i��܋�܁j�N�G���̎q�G���i�Ђł₷�j���a������ƁA�I�B�͏G�g�̒����̂ƂȂ����B

�@�����āA���̈ꕔ�͘a�̎R����K�R���̑喼�̂ƂȂ����i�w�a�̎R�s�j�x��ꊪ�j�B

�@�I�B�肵���G�g�́A�������n�𖽂��Ă����i�V���\�O�N�[��������t�H�ďG������j���A���݊m�F�ł���ŌÂ̌��n���́A�V���\�ܔN�㌎�\�Z���t�́u�����S�]�쑺���n���v�ł���B

�@�V���\�Z�A�\���N�ɂ͊C�m�i���܁j�S���ŁA���\���N�ɂ͖��K�i�Ђ�j�S�Ŏ��{����A�I�B�̑��}���n�͓��\��N�̈ɓs�E�߉ꗼ�S�i���ƍ���R�́j�̌��n�������ďI������B

�@���̌��n��ɋߐ�����R���̂���������B���̈ȊO�̒n����~�I�ȑ喼�̂ƂȂ�̂͐�쎁������ł���B

�@���āA����R�͏G�g�̋I�B�U�߂ɍۂ��āA���̌R���̑O�ɂ��������~�����A�ؐH�����̐s�͂ɂ�肢����O�@��t�̌��N�ɋL����Ă���͈͓��̋��̂����g���ꂽ�B

�@���}���n�I����̓V���\��A��\�N�ɁA���̂�傫���팸����ďG�g�����Z�Z�Z���^�����A���̂��m�肵���B

�@�܂��c���Z�i��Z�Z��j�N�ƍN�͓��������̂Ƃ��Ĉ��g�����B

�@�̂��킸���ȉ����͂��������A�����܌��D��R���̂Ƃ��đ������B

�@���̗̈�́A�I�ɍ��k���̈ɓs�E�߉ꗼ�S�𗬂��I�m���݂���L�c�S���܂ł̒n��ł����i�}45�j�B

�@�w���H�i���ނ�j���i���A���{�s�j�ȂǓ�݂̗v�n�̈ꕔ�͎��̂Ƃ���Ȃ������B

�@���̂̍���Z�Z�Z���i�̂���u����O�Z�Z�j�̓��A�w���̂͐ގ��̓�Z�Z�Z�𒆐S�Ƃ���e�@���̂Ƌ����i����傤�j�E���i�₭��傤�j����Ȃ�B

�@�e�@�̂ɂ͑���������u���Ĕ_�����x�z�������B

�@�����A�s�l�̂͋��R�i��������j���̈�Z�Z�Z�𒆐S�Ɋe�@�̎O��Z�Z�A�����E�𗿈�O�Z�Z�A���Ƌ{����Z�Z����щ��@����Z�Z�Z���琬�藧���Ă����B

�@���̂����A���@���͍s�l�����牜�@�㌩��l�����I��A���̉��ɉ��@�̑㊯���u����Ă����B

�@���̑��̍s�l�̂͑g�Ґ�����A�ꕔ�̑g�ɂ͑可�����u����A��������R�������������B

�@�܂��A�����i�Ђ��肩���j�Z��@�̕M���ł���哿�@�̓�Z�Z���s�l�����Ǘ����Ă����B���̂悤��

�@����R���͈̂ꌳ�I�x�z�łȂ��A�w���̂ƍs�l�̂Ƃł��̎x�z�g�D�͈قȂ�A�Ȃ��ł��w���̂͊e���@�����ꂼ�ꏊ�̂��x�z����Ƃ������G���ł������B

�@�Ƃ���ŁA�c�����i��Z�Z�Z�j�N�̊փ����̐킢�̌��ɂ��A����ƍN�͐��K�����b�ォ��I�ɂɈڂ��A�a�̎R����Ƃ����B

�@��쎁�́A�a�̎R��Ə鉺���̐����ɂƂ߁A�]���̗��Z�N�ɂ́A�̒n�̌��n�i�c�����n�j���s�����B

�@��쎁�̌��n�́A�O��̓V�����n�������������{����A����R���̂��������I�ɍ��̐��́A�O�����Z�ܘZ��Η]�i�w�I�ɑ����y�L�x�j�ƂȂ�A���Ȃ�̑ŏo�i���������j���������B

�@��쎁�̋I�B�����́A���a���i��Z���j�N�̈��|�i�����j�]���i�Ă�ۂ��j�܂ł̓�Z�N�ԂÂ��A���̌�x�͂��瓿�엊���i���̂ԁA�ƍN�̈�Z�j�j�����������B

�@�I�ɓ���Ƃ̗̈��i�I�B�˗́j�́A����R���̂��������I�ɍ��ƈɐ����̏�����i���A����s�j��c�ۏ��i���A�ʏ钬�j�Ƃ��̎��Ӓn����܂݁A�s���܌ܖ��܁Z�Z�Z�ƌ��̂���A��O�Ƃɂӂ��킵�����̂ł������i�}46�j�B

�@�I�m�여��암�̍���R���̈ȊO�̋I�ɍ��ł́A��쎁����ɌS�̉��ɑ��i���傤�����j�E���i�����j�E�g�i���݁j��g�D���A���̉��ɑ����ʒu�Â������A���쎁�̓�����́A���E���E�g�͂��ׂđg�ɓ��ꂳ�ꂽ�B

�@�e�g�ɂ͑可����u���S�i������j��s�E�㊯�i��������j��������x�z�����B

�@�g�͂��悻��Z�����O��ō\������A���̐��͈ꖜ���炢�ł������B

�@�Ȃ����i�\���i��Z�O���j�N�A�߉��i�Ȃ��j�S���̖����i�Ȃāj�g�ƕ��͑g���ɓs�i���Ɓj�S��s�̊NJ��Ƃ��A���\���N�ɂ͖����i�Ȃ����j�S�����̑��L���C�m�S��s�̊NJ��Ɉڂ��Ă���B

�@�I�m�쐅�^�ƒn��

�@���{���́A�L�b�G�g�ɐM�����ꂽ�������J���A���s�i���������j�Ə���Ə��̓����Ĕ��W�̊�b��z���A������I�ɓ���Ƃ��ǔF�����B

�@����ɂ��A�I�B�˗̂̋��{�͓����ɒʂ�ɐ��X���ƁA��k�̍���R����I���i���݁j�����o�R���ĉ͓��i���킿�j�Ɏ��鍂��X���̌��ߓ_�Ƃ��Ă��d�v�Ȉʒu���߁A�s�꒬�A�h�꒬�Ƃ��Ĕɉh���邱�ƂɂȂ����B

�@�܂��A���{���̑Ί݂ɂ��鎛�̂̐����i���݂��j�����A

�@�u����X���ɂĉƋ��X���������Ȃ��ē�S�����i����j�ꏊ�ɘA�Ȃ��v�i�w�I�ɑ����y�L�x�j

�@�ƋL�����قǂɂ�����Ă����B

�@���������I�m��㗬�̔ɉh�́A����̐��^�ɂ��Ƃ��낪�傫�������B

�@�܂��A�]�ˎ���̋I�m��ɂ͈�{�̋����˂����Ă��炸�A�Ί݂Ƃ̉����͂��ׂēn�D�ɂ���Ăł��������A�n�D�ɂ�莛�̂Ɣ˗̂͌��т��Ă����̂ł���B

�@����̏��Ȃ��I�ɍ��̂Ȃ��ŁA�ő�̕�����ї�����I�m��́A���s���闤�H�̈ɐ��X���Ƌ��ɗL�j�ȗ��d�v�ȕ����A�����[�g�ł������B

�@�]�ˎ���̋I�m��̐�D�́A�͌��̏鉺���a�̎R�Ə㗬�̋��{���̊Ԗ�܁Z�L�����������A���ʂ̐����������^�Ԍ�ʎ�i�ł������B

�@���̂悤�ɐl�X�͐��^�ɂ���Č��ѕt����ꂽ�n����`�������B

�@���Ȃ݂ɂ��̑D�́u���D�v�i���킩�݂Ԃˁj�ƌĂ�A�S���̉͐�ŗ��p���ꂽ������O�Z�ΑD�̔��D�ł������B

�@�ו��͈��z������l�`��Z���i��ʂ͎O�Z�сj��ς݁A��q�͎O�Z�l�܂ł���Ƃ����B

�@���v�����́A���{������鉺�܂ł̉��肪�A���܂��i�ߑO�����j�ɏo�D���A����̍s���ŏ鉺�ɒ��D�������A���͎��j��Z���[�g���ŗ��݂������ς�Ȃ����������߁A���{�܂ŎO����v�����B

�@���D���^�����́A��������͎O���i�݂�����j���A�X���i�������Ɓj�A�엿�A�āA���Ȃǂ��A�㗬����͔A���쎆�A���i������j�����A�����i�݂킽�j�A�����A���A�����A��J�R�i������j�Ȃǂł������B

�@�܂��A�g��A����̖؍ނ��������ɂ���ċI�m��͌��ɏW�߂��Ă����i�w�I�̐�|���̗��j�X���|�x�j�B

�@�˗́E���̂̋��E�Ɨ̖�

�@�I�B�˂̗̖��ƍ���R���̗̖̂��̌𗬂́A�]�ˎ���ɂ͋I�m��ɋ�������ː݂���Ă��Ȃ��������߁A���ׂēn�D�ɂ���ĂȂ���Ă����B

�@���̖��́A�I�B�˗̂ɑ��āu�䍑�́v�Ƃ�����ŕ\�����Ă����悤�ɁA���R���鑼�̈ӎ�������A�u�䎛�́v���Ƃ͈قȂ��ʂ����݂����B

�@����́A�˗̂Ǝ��̗̂̕����ł������I�m�삪�A�u�]����ۂ����E�ɒv���A��͎������˂֑�����v�i�w��I����j�x�j�ƋL����Ă���悤�ɁA���̑��̒�܂Ŕ˗̂ł������Ƃ����A��݂̎��̖��͔ۉ��Ȃ��̕������ӎ�������Ȃ������Ƃ����悤�B

�@���̌��ʁA��D�̉^�q���I�B�˂̎x�z���ɂ���A���̂̊e�����I�m�삩��搅����ۂɔ˗̂̔_������W�Q���ꂽ��A���z���ɂ��˗̑��̔��ɂ���č����~�߂���ȂǁA�ː������ʂ��Ď��̖��́A�˗̖��̈���I�Ȑ\�����ɏ]�킳��Â��邱�ƂɂȂ����B

�@���̂悤�ȏ��ɂ����Ă����݂̐l�X�́A���i�͎��R�ɉ������Ă������A��������ώ����N����A�n������ӂ͌x��������v�n�_�ł��������B

�@���Ƃ��A���i���i�ꎵ���Z�j�N�ɍ���R���̂Ő���l�̑�K�͂ȈꝄ���N�����Ă��邪�A���̎��I�B�˂ł͈Ꝅ���˗̂ɔ�щ��邱�Ƃ�h�~���邽�߂ɗ̕������������ł߂Ă���B

�@�����āA�ɓs�S��s�勴�����v�́A���͂ɏo�����ċߍ݂̒n�m�Ƒѓ��l�����W���A

�@�u���߂݂���ɑ��̂֓����~�A�e�ނ���Ƃ��������p�A��̕������X����ʼn���l�v�i�u����R���̕S�����i���^��v�j

�@�Ɩ����A����R���̖��Ƃ̐ڐG���ւ��A�̓��̌�����O�ꂳ���Ă���B

�@�Ƃ���ŁA���̈Ꝅ�̎�d�҂́A�Ꝅ�̑��k�̂��߂ɔ˗̖̂���s�ꑺ�i���A�߉꒬�j�́u�����ߒ����v�╲�͂́u�V�쉮�v�ɎQ�w�l���Ė���Ă���B

�@����́A���̓��ł͑m�̖ڂ����������߁A�Ί݂̔˗̂𗘗p�������̂ł������B

�@���ǁA���̈Ꝅ�́A����R�������̗v�������I�B�˂��A���˂̒n�m�i���m�j���Z���]��o�R�����Ă���B

�@���̎��A�R���ɂ����Q�O�͈��i�������j�̖�̒��i���傤����j������ċI�B�˂̒n�m�ɂ����炤���ƂȂ��A���ْ̍�ɏ]���Ă���B

�@����A�����Z�i�ꔪ��O�j�N�ɋN�������I�B�˂̑�Ꝅ�ɍۂ��ẮA�t�Ɏ��̑����̕����̌x�������d�ɂ��A

�@�u�����V���̋��䍑���z�����ֈ�l���Q��\�����A�����i���āj���s���i�����j�Ȃ炸�v�i�u��p�������L�v�j�@�ƁA�Ί݂̈Ꝅ���g�y���Ȃ��悤�˗̖��Ƃ̐ڐG���ւ��Ă���B

�@����������́A���ꂼ��̗̓��ŕs���ȓ��������邽�тɌ����邪�A����͂Ƃ���Ȃ������I�m����͂���ňɓs�E�߉ꗼ�S�̐l�X�̓��퐶���ł̌𗬂ɂ���Ēn��Љ�`������Ă������ƂƂ͕ʂɁA�̎�ɂ��x�z�̋�ʂ����݂��Ă������Ƃ������Ă���B

�@�]���āA�˗̂Ǝ��̂ɕ����ꂽ�I�m�염�݂̐l�X���A�S�����R�Ɍ𗬂��A���݂ɘA�ъ��������Ƃ��ł���悤�ɂȂ邽�߂ɂ́A�������l�i�ꔪ����j�N�\�ꌎ�ɋ����̂��a�̎R���ɕғ������܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ������B

�@�@�@�@�@2 �鉺���a�̎R�Ɣ˗̂̑��X top

�@�鉺���̋��

�@�鉺���a�̎R�̕��݂͏\�Z���I���ɁA�G�g����G���ɖ����Ęa�̎R���z�邵�����ƂɎn�܂�B

�@�I�m��͌�����ɂ��鉪�R����s�n�Ƃ��đI�ꂽ�B

�@�퍑���A���R���܂ޕ��암�͎G��y���̋��_�ł���A���R�̖k�A��X�i�����̂���j�ɂ͖{�莛���͂��A���̘a�̐�ɖʂ����n��ɂ͓y���������A���̉��݂ɂ͓y������������A���ꂼ�ꏤ�H�Ǝ҂⎛�@�Ȃǂ�����A���͌����`�����Ă����B

�@������}����̂ɂ͉��R�����_�ɂ���̂��œK�ł������B

�@�c�����i��Z�Z�Z�j�N�ɐ�쎁�����������i�K�ł͓쓌�������傪���ł������B

�@��쎁����ɏ鉺�̊g�傪�}����Ƌ��ɁA��肪�k�̋������ʂɕς����A�{���ȂǏ鉺���̐������i�߂�ꂽ�B

�@���̍��̏鉺���́A��s�𒆐S�ɖk�͉F���y�\�i�����������܂��j�A���͍L���̑勴�A��͑���i��ɑT�ю��j�A���͖��i�݂ȂƁj�ԉ����i���݂₿�傤�j�E�M�l�����Ԃ�⋷���͈͂ł������i�O�����w��������鉺���a�̎R�S�b�x�j�B

�@�����̍�X�E���E���̎O�吨�͌����鉺�Ɏ捞�܂ꂽ�B

�@���݂̖{�������̒��l���͂��̎��`������A���̌`�͓�k�ɒ����i���~�n�͓����ɍג����j�B

�@���̐������ɂ����N�X�{�莛��̒��l���͓����ɒ����i���~�n�͓�k�ɍג����j�B

�@��҂͋������ʂ����������O�Ɍ`�����ꂽ�Â����ł���B

�@�Ȃ��A��쎞��̎����͖k���ɂ��������A���쎁������ɓ암�Ɉړ����ꂽ�B

�@�鉺���̊g��

�@���쎁������ɁA�Ɛb�c�����ɔ����鉺��͖k�Ɠ쐼�Ɋg�債�A��Z��Z�A�O�Z�N��ɍĕҐ����ꂽ�B

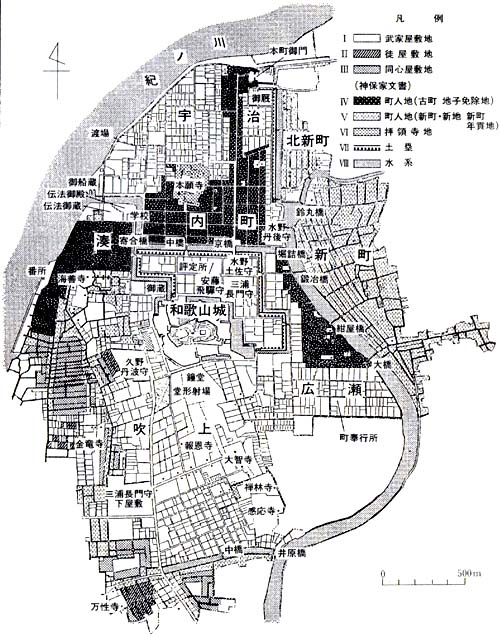

�@�}47�́A�������i�ꔪ�܌܁j�N�ɍ��ꂽ�G�}����ɂ��Ă���B

�@���̐}���A�������n�i�a�̐�j�̓����͏\�����I�̔��Έȍ~�Ɍv��I�ɑ�������A���֑g�����ꂽ�g��n�ł���B

�@�鉺���쐼���̈ꕔ�A�암�̐V�x����ӂ��g��n�ł���B

�@���̂悤�ɏ\�����I��ʂ��Ē��l���͑傫�����ӂ֊g�債���B

�@�܂��A�鉺���̓y�n��ʂ͐}47�Ɏ������Ƃ���ŁA�g���ʂ̋��Z�n�̖ʐϔ�́A��s�Ȃǎ��E�Z���A���ƁE���S���~�n�l�����A���l�n�O�Z�E�l���A���n���E�Z���ł������i�w�a�̎R�s�j�x��j�B

�@���Ȃ݂ɁA�\�����I���ߍ��A�鉺���ɂ͏���E�����ʂ�I�m�����A�y�T����E�����L�ǂ݁E���~������E���܂˖E���̂��E�͂����i���F�j�U��E����E��l�V��E�V���J���E����ω��O������i�������j�E�V��F���t�E�R���E��e���Ҋ}���Ԃ�E�����i���������t�w�j�ȂǁA�����̐l�X�������Ă��Ă����i�w�鉺���x�@���L�x�j�B

�@�ő��A�y�\�ŕ����邱�Ƃ��ł����Ԃł͂Ȃ������B |

�}47�@����2�N�̏鉺���a�̎R

�i�O�����w��������鉺���a�̎R�S�b�x���j

|

�@����s

�@�Ɛb�c�i�u�ƒ��v�j����т��̉��~�n�͑�ڕt�̎x�z���ɂ���A���l����ђ��l���~�n�͒���s�̎x�z���ɂ������B

�@�鉺�ɗאڂ����n��͌S�ɑ����A�S��s�E�㊯�̎x�z���ɂ��������A���l���Z�ނ悤�ɂȂ�A����s�x�z���ɑg���܂�Ă������B

�@����s�́A�����͈�l���ł��������A���i�\���i��Z�l�Z�j�N���瓌���ɕ�����A��l���ƂȂ����B

�@����s���͉�����̓��A�L���n��ɂ����ꂽ�B

�@�����̒���s���ɂ͒���s�̂ق��A���ꂼ��^�͎O�R�A���S��ܐl�A�����O�l�������������B

�@�������A�^�͎͂�l�i�����j���A�ޑ����A���ݎŋ����A��p�����A���������A����i���������j�A�d���i���Ƃւ̑��j�A�X���i�X�����ԓ����j�Ȃǂ�S�������B

�@�܂����S�̐E���́A�ᖡ���A�B�����A���������A�͊ݏ�W��A�쎖�W��A�ĕ��A�ݕ��A���Ҏ��W��A���~�q�W��ȂǁA�s�s�̌x�@��o�ϓ����ɏ]�����Ă����i�w�a�̎R�s�j�x��j�B

�@�����s�s�s���̓��A�x�@�Ɩ��ɂ͏鉺�ɗאڂ���u���킽�v�i�퍷�ʐg���j���ɋ��Z����S�ԓ��i�낤����j���Ԃ��]�������B

�@�����Ԃ͓����������l���Ƃ��Ďg���������A�����Ԃ̊����ɂ��s�s�x�@���@�\�����B

�@��N��E���N��

�@����A�s�s�̌o�ϓ����E�l�ʊǗ��͒��̍s���@�\��ʂ��Ď��������B

�@�a�̎R�̒��l���́u�����v�u���v�ɕ�����Ă���A���ꂼ�꒬��A��N�u���ꂽ�B

�@�\�����I�����̑�N��͓������A��l�A���Z�l�ł���A�������ɂ͌������Ă���B

�@�����������̑�N����߂��̂͏���Z���q�Ƃ̂ق��܉ƁA���ł͓��Ƃ��߂Ă���B

�@��N���̏W�c����������D�w�����A�����s���E���Ă���B

�@��N�Ԃ̏W�c�����ł������B

�@�Ȃ��A����������I�ɒS���y��͐_���i����ہj�ƁE���J�i�������Ɂj�Ƃ̐��P�ł������B

�@�e���i���傤�����j�ɂ͉Ǝ�����I�ꂽ���N��E���_���i��������j�������ꂽ�B

�@���\���i�ꎵ�Z��j�N�A��l���i�������Z���A���O�j�ɒ��N��O�����l�����݂����B

�@�꒬�ɓ�`�l�l���x�ł������B

�@���N��͒����̉Ɖ��~�����ɏؐl�Ƃ��ĉ�������ق��A�����̂����鐢�b�ƊNJ��Ɩ����s�����i�w�a�̎R�s�j�x��j�B

�@�吅��

�@������i�����l�j�N�n�����ԏꌚ�ݍH���̍ہA���b�艮���̈�悪���@��������A�]�ˎ���́u�吅���v�����o���ꂽ�B

�@���̐����͒��̔w�����A�����Ƃ̋��E�ł���B���o���ꂽ��\�͐[���ꃁ�[�g���A����E�[�g���A�܂��玵�i�̐ΐς݂̐����ŁA�����r���ƉJ����r�o���邽�߂�ݔ��ł���B

�@���鉺���̔w���i�����j�����͗L���ł��邪�A�a�̎R�ɂ����l�̐ݔ������݂����B

�@�鉺�̖x��͒x���Ƃ���쎁�����Z�Z�Z�`���j�Ɍ@���Ă���B

�@�����͂���ƂȂ����̂̐ݔ��ł���Ƃ��납��A�������������ɐ������ꂽ�Ɛ��������B

�@���̂��Ƃ́A���b�艮���ȂǍ�X�{�莛��̒�����쎞��ɑ������ꂽ���Ƃ������Ă���B

�@�����߂��̒��ɂ͊��i���i��Z��܁j�N�̓y�n����������A����ȑO�ɑ�������Ă������Ƃ�������B |

�}48�@���b�艮���̑吅����

|

�@�a�̍�

�@�a�̎R��̓���ɌÑ�E�����ȗ������ȋʒÓ��ЁA�a�̂̉Y������B

�@��쎁�͂��̒n�ɂ���V���V�_�Ђ�V�_�R�ɍċ����A���쎁�͌��a�Z�i��Z�j�N�ɉƍN���J�铌�Ǝ��i��ɓ��Ƌ{�j��V�_�R�̓����Ɋ����i���傤�j�����B

�@��҂͘a�̋{���ׂ��ꂽ�B

�@����ƊW�҂��a�̎R�邩�炱���֎Q�w���邽�߂ɘa�̓�����������A���X���a���N����a�̍Ղ��n�߂�ꂽ�B

�@���̍Ղ̌x���͘S�ԓ����Ԃ��]�����Ă���B

�@�a�̂̉Y�͏鉺���班������Ă��邪�A���ĎG��y���̈��R�����_���������G��E�a�̂̉Y���鉺�֎捞�ނ��Ƃ��ڎw���ꂽ�B

�@���̂��ߏ\�����I������A�ʒÓ��Ђ▅�w�R�i���j�Ȃǘa�̉Y�����̖����n�͓���Ƃ̏@����ԂƂ��Đ������ꂽ�B

�@�������A�\�����I�ɓ���Ƃ��̒n�͏鉺��������痷�s�҂Ȃǂ̌e�i�����j���̏�Ƃ��Ȃ����B

�@�c�����i�ꔪ�Z�Z�j�N�A���n�ɐ݂���ꂽ�ϊC�t�i���������j���\���J�œ|�����A�鉺�����̊�t�ōČ�����Ă���A�����n�A�����̖��O�����������i���{����Y�E�������v���ҁw�a�̂̉Y�@���j�ƕ��w�x�j�B |

�}49�@�ϊC�t

|

�@�鉺���̎���

�@�\�����I���ߍ�����鉺�Ɍ�H��l�w�������������߁A�ނ�����e���鏬�������l���i��ɍ������j�͂���Ɍ��Ă�ꂽ�B

�@�ނ�̓��ɂ͂��̒n�ɉi�Z������̂�����A�����͂₪�āu��H���v���ׂ���A�S�ԓ����Ԃ��ނ���Ǘ������B

�@��Z�����H��l�͖ƎD���A�鉺���t���Ŋ��i�����i�H������j���Ƃ������ꂽ�B

�@�������J�V�̓��̐H���͕ۏ���Ă��Ȃ��B

�@�\�����I�O�����A�v�����ďo�g�̑��⒬���̂ĂĘa�̎R�鉺�ɗ�������l�X�͌��f�����A�鉺�̂͂���ɂ͖앚�i�̂Ԃ���A��h�j�̔�l�����債�Â����B

�@����ɑ�����s���͏o�g�n�����߂ċA��������Ƌ��ɏ����ւ̎��e��}�����B

�@�\�����I���ߍ��A���̑��ɉi���Z�ށu�Ǝ���l�v�͖�l�Z�Z�l�i����ˁj�A�V�������e���ꂽ��~�����i������������j��l����Z�`�ꔪ�Z�l�ق��i�\�����I�O���j�̋K�͂ƂȂ��Ă���B

�@�Ȃ������Z���Ō��C�Ȏ҂͓��ق��҂����������A�������ɓ��ق��̐d�חg�����Ԃ�����Ă���B

�@���Ȃ݂ɁA�����A�O�i��Z���l�A���܁j�N�̑S���I�Q�[�̍ۂɂ́A�鉺�ōs���|��A�S���Ȃ����l�X�����l�̎O���i����܂��j�Ƙa�̐쓌���̎O���Ɉڑ�����A����ꂽ�B

�@�O���ɂ͏鉺�Ǝ��ӑ��X�̎O�����������B

|

|

�@�˗̂̑��X

�@�a�̎R�E�c�ӁE�V�{�̏鉺�Ƌ��{�͒����Ƃ��A�ȊO�͂��ׂđ����Ƃ��ꂽ�B

�@���ꂼ��̏Z���͒����E�S���g���Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ�B

�@�������Љ�̒��ő��͐������Ă������A�ߐ��ł͑��}���n����ѐ�쌟�n���ւāA���ɂ͂��ׂĐ�������ꂽ�B

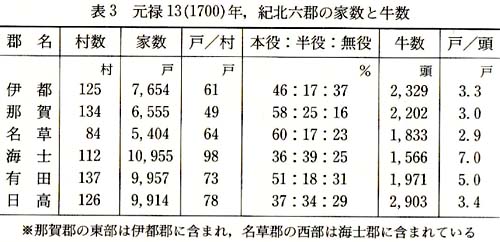

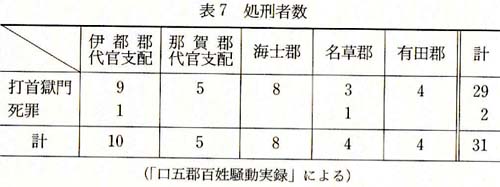

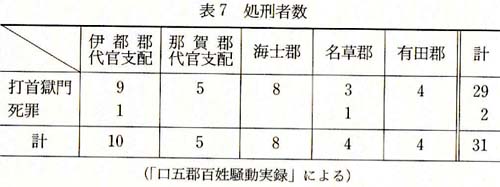

�@��쎁�̌��n�Ŕc�����ꂽ�I�k�Z�S�̑����͕\2�̒ʂ�ł���B

�@���̌�͋I�m��ؕ��암�̐V�c���i��Z�����j�╪���ɂ��킸���ɑ������Ă���B

�@�ꃕ���̑������ς͕��암�̑��������S�ő傫���A�R�����Ȉɓs�E�����S�ŏ������B

�@��Z�Z�Z�Έȏ�̑傫�ȑ��͖����S�ɑ����i��フ���j�A����A��Z�Z�Έȉ��̏����ȑ��́A�����S�E�L�c�S�ɑ����i�Z���E�l�Z�����j�B

�@�\3�͊e�S�̉Ɛ��E�����Ȃǂ������������ł���B�ꃕ���̉Ɛ��͌܁��˂����Z�Z�˒��x�ł���B

�@���̑����̌o�ϗ͊i���͖{���E�����E�����̔�ɕ\��Ă���A�߉�E�������S�ł͖{���������B

�@�_�Ƃ���ՂƂ��A�o�ϗ͖L���Ȏp��������B

�@�C�m�S�ł͋�����������҂̊�������r�I���Ȃ����A�C�l�Ɉʒu���_�Ɗ�Ղ��キ�A���ƂȂǂւ̈ˑ��x�����������ł��낤�B

�@����l

�@�e�S�̑��X�͂����ނˌ܁`���g�ɕ������A�g���Ƃɐݒu���ꂽ�可�����˂̑㊯�E�S��s�̎w�����ŁA�n���x�z�ɏ]�������B

�@�e���̏����E�N���i��Ɋ̐��j�͑可���̉��ŁA�N�v�����⑺�̐l�ʎx�z�Ȃǂ�����Ǘ��Ƒ����̐��b���s�����B

�@���ɂ́u���邫�v�Ə̂���鏬�Ԏg�����A���Ɩ��ɏ]�������B

�@���̑��A���������͑��A���̂��Ƃɐ����i������j��R�Ԃ�������A���X�̔_�Ɛ��Y��ۏႵ���B

�@�܂����̎����E�x�@�Ɩ��̉����Ƃ��ĔԐl���u����A�@�\�����B

�@�\�����I������A�����E�߉�S�ł͂����ނ˓�`�O�����Ɉ�l�̊����ŔԐl�i��l�ԁj���u���ꂽ�B

�@���ɓ����Ă��闐�\�҂��l��H�w����r�����邱�Ƃ��d���ł���B

�@�Ԑl�́A���ŗ��l�҂��ق��ꍇ�ƁA�鉺�̌�H��l������h�������ꍇ�Ƃ��������B

�@�可���̉��ɂ͑y��肪��l�C������āA�Ԑl�������B

�@�Y�����x

�@�I�B�ł͉��ݕ��̋������u�Y�v�ƈʒu�Â��Ă���B�G�g����苙���ɑ��Ă͉��q�i����������j�����ۂ���A���R�ɓ������ꂽ�B

�@���쎁����������ɒ����������q��l���͕\4�̒ʂ�ł���B

�@���̐ł͂₪�ď������i�����̂Ȃ�j�Ƃ��ĕ����i�ӂ��j�����悤�ɂȂ�B

�@�������i��Z�Z��`���O�j���A�u���v�ɑ���āu�Y�v���g�p�����悤�ɂȂ����B

�@����ĂS����u�Y�v�͂��̑㏞�Ƃ��Ēn��̋��ƌ����F�߂�ꂽ���A�����́u�Y�v�͔��_�����ł������B

�@�u�Y�v�͂��̂ق��M�ɑ��锿�ʕ��i�قׂ܂��j�A�C�Y���ɑ�����Ă��ۂ��ꂽ�B

�@�\�����I���ɂȂ�Əo�҂������̉z�N�A�֓��o���҂̉i�Z���F�߂�悤�ɂȂ��Ă����i�w�a�̎R���j�x��j�B

|

|

�@���̏��l

�@�����E���͂͒����ȗ��̖�O���ł��������ߐ��ł͑��Ƃ��č��t������A�n�q�Ə��͂Ȃ���Ă��Ȃ��B

�@���I�ɂ́u���v�ł͂Ȃ������B

�@�������A���i�\���i��Z�O���j�N�̉��������n���ɂ́u�k�����v�u��т��̒��v�u���䒬�v�Ȃǂ��L����A�����͒�����`�����Ă����B

�@���͂̏ꍇ�A���a���i��Z��Z�j�N�̊ω��u���i���ɂ��ƁA�u���͒��v�Ɏ����E�]�E�����E��a���E��E�������E�M���Ȃǂ̏��l�����Z���Ă����B

�@�܂��\�����I�㔼���́u���͒����ƂȊo�v�ɂ́A�쒬�E�����E�|�����ȂLj�܂̒����i��ɂ͈ꎵ�����A�w�I�ɑ����y�L�x�j��������B

�@���͒��͒��i���傤�j�ō\�����ꂽ�s�s�ł������B

�@���͂̏��l�́u���s�i�͂����j���ԁv�Ƃ������l���Ԃ��������Ă����B

�@���Ԃ͎��g�\���ŁA��g���l�A���v��l���l�ł������B

�@�����̎����͊��i���i��Z�O��j�N�ɑk��B

�@���ی��i�ꎵ��Z�j�N�́u���s���Ԓ菑�v�ł́u���s�u�v�ƋL����A�c�ƍ��I���i�����߂��i�w���͒��j�x��j�B

�@���̐E�l

�@�c���Z�i��Z�Z��j�N�̌��n�Ɠ����ɉƉ��߂��s��ꂽ���A�̓������ݏZ�̐E�l��c������ړI���������B

�@�̓��S�̂ł͑�H���ő��ŁA�b��������B��H�͏鉺�Ƃ��̎��Ӓn��ɑ����B

�@�b��͏鉺�E�����S�ɑ������A�鉺���ɂ͏M�b�肪�����B

�@���̂ق��鉺�Ƌߍx���ɖ���i��͂��j��l�l�A�Ǔh�i���ׂʂ�j���l�A�����ꎵ�l�������B

�@�����͌R���ړI�ŏ������ꂽ���̂ł���B

�@�S���̉Ɛ������ł́A���̂ق������E�����E�[�i���܁j�E�a�w�i�����j���E���C���E�n���i�킽�����j�E�M���E�����i�̂�����Ђ��j�Ȃǂ��������Ă���B

�@�g���E�E���E�S

�@�ߐ��ł́A�g�����E���E���Z�n�ƌ����������A�g�����ƂɌŗL�̖��ۂ���`�Ő����I�ɕҐ����ꂽ�B

�@���̌��ʁA���ɏZ�ގ҂͒��l�g���ł���A���ɏZ�ގ҂͕S���g���ƂȂ����B

�@�����������ɑ��ɂ͔_���̂ق����l���E�l�Ȃǂ̐E�����قɂ���l�X�����Z�����B

�@�ނ�́A�E���͈قȂ邪���ׂĕS���g���ł���B

�@�c���̉Ɖ��߂ł́A��L�̂ق��A�H�X�i�˂����_��̍����ʁj�E�_���i����ʂ��j�E�݂��i�ޏ��j�E���E����E�R���E���i�Ђ���j�E���@���ȂǏ@���W�҂������܂�S���Ƃ��ď����グ���Ă���B�Ȃ��A���@�W�҂͂���ɖ{���W�ɕҐ�����A��d�̐l�g�x�z�����B

�@�Ƃ���ŁA�I�m��ؔ_���ɂ͑��X�̑����Ɩ��ɏ]������u����ڂ��v�i�܂��́u���v�j�g�������݂����B

�@�ߐ��̑����͎��@�ɂ���Ď��d��ꂽ���A����ڂ��i���j�g���̐l�X�͎��ۂ̑��������A�����E�Α���S�����B

�@����ڂ��g���̐l�X�́A�s���i���傤���j�`�������^�����@�̋߂��ɋ��Z���A���W���i���ɂ͓Ɨ���������j���`�����Ă��邱�Ƃ������B

�@�ɓs�S���ꑑ�Ɗ��ȕ{���i���傤�ӂ��傤�j�̋��E�n�ɁA�拽�Z�����̕�n���������B

�@�����ɐ��l�������݂����B�����͏\�l���I�ȗ��̕揊���O���n�ł���B

�@���̍����炨��ڂ��i���j�g�����`�����ꂽ�Ɛ��������B

�@�ނ�͑��̐����ɕs���ȋƖ���S�������A���ӂ̔_���ƍ����W�����Ԃ��Ƃ͂Ȃ��A�Љ�I�ȍ��ʂ��������B

�@�˗̎傩��̌ŗL�̐g���c���A�S�͂Ȃ��A�S���g���ł������B

�@���킽�g��

�@�����́u�͌��v�u�H�v�ƌĂꂽ�l�X�͋ߐ��ɂȂ�u���킽�v�g���Ə̂����悤�ɂȂ����B

�@�ނ�͒����ȗ��k�n�J����i�߁A���W�����`�����A������ƌĂ��꒣������L���āA�ˎ����n���擾���A��v���v���H�i�������B

�@�c���\���i��Z��l�j�N���A�����E�߉��S�ɂ͂��킽�g���̐l�X�̉Ƃ����Z�˂���A�O��Z�Z���������Ă����B

�@�ނ�͍��ɉ����āu���킽���v�S�����B

�@�鉺�̘S�Ԗ��߂铪���Ԃ́A��S�̂����푺����|����Ă����A����n�p���J�j�i�v���i�j���W�߁A���֔[�l�����B

�@�ɓs�S�̂��킽�͓��쎁������ɓ����Ԃ̎x�z���ɓ������B

�@�\�����I���ߍ��A���l�S�ł��킽�g���̏W���͓�l��������A��O�Z�Z�Z���������Ă���B

�@��������A�ނ�͑S�̂Ƃ��āu�q�����ԁv�Ƃ��ē��������悤�ɂȂ����B

�@�ނ�͔��_���H�Ȃ���_�ȊO�̐E�����˗̎�ɒ��ڂ���āA�قȂ�S�����߂��A�퍷�ʂ̐g�����������B

�@���̂悤�ɂ��킽�g���͕S���g���ɑ����A�퍷�ʐg���Ƃ��ꂽ�B

�@�Ȃ����j�̌Â����킽���ł́A�߂��̐_�ЂɁA��̓I����[������A�J��̍ۂɋ���������^�ԂȂǂ̊��s������A�ނ�͎��͂���ؕ|�̖ڂŌ���ꂽ�B

�Љ�I�ȍ��ʂ��������B

�@�@�@�@�@3 ����R���̂̌o�ςƑ��Љ� top

�@���̂̊m��

�@����R�́A�����̋��w�ƏC�s�ɐ�S����W�c�ł���w�����i������傩���j�ƁA�����̊Ǘ��␆���A���d�Ȃǂ̎G�p�ɏ]������W�c�ł���s�l���i���傤�����A�������j�Ƃɕ�����Ă����B

�@�����̍���R�ł́A���̎x�z�͊w���ɂ���čs���Ă����B

�@�������A�����������s�l�̐��͂��L�сA�w���ƂقڑΓ��̔����͂������A���̎x�z�Ɋ֗^����悤�ɂȂ�ƁA�w���ƍs�l�Ƃ̊Ԃŏ��̔z�����߂��镴���������ΐ�����悤�ɂȂ����B

�@�����A�ؐH�����i���������������j�����������V���\�O�i��ܔ��܁j�N����c�����i��Z�Z�Z�j�N�܂ł́A�w���ƍs�l�̑Η��͂����É����Ă����悤�ł���B

�@�V���\��N�̌��n�́A���傤�ǁu�����̎���v�ɍs���Ă���A���n���I����������̏\���Ɨ���\�N�����̓��ɂ킽���āA����R�͏G�g�����Z�Z�Z�̏��̂�^�����Ă���B

�@�����ɋߐ��̍���R���̂����������i�c����q��Z�l��r�N�ɂ́A�O�㏫�R����ƌ����瓌�Ƌ{���O�����̊�i������A���͍̂ŏI�I�ɓ�O�Z�Z�ƂȂ����j�B

�@�փ����̐킢���I�������c���Z�i��Z�Z��j�N�܌��A����ƍN�͍���R�ɑ��ď��̈��g���^���Ă���B

�@���̎��^����ꂽ���̈��g��́u���������O�k���v�i�w�����j�Ɓu�s�l���O���v�i�s�l���j�Ƃɕ�����Ă���A�ƍN�͊w�����ƍs�l���Ƃ��A�ʌ̋ߐ��̎�Ƃ��ĔF�m���Ă������Ƃ��킩��B

�@���̂̏��̔z�����߂���Η��́A�c���Z�N�ȍ~���Â����B

�@���̔z�����ŏI�I�Ɋm�肷��̂͌��\���i��Z��l�j�N�ŁA���̎��w������܁Z�Z�A�s�l���Z�Z�Z�Z�A�C�����O�Z�Z�Z�A���@����Z�Z�Z�A������Z�Z�ƂȂ�A���̏��̔z���͖������N�܂łÂ����B |

�}50�@�ؐH����

|

�@���̂̒n���x�z

�@�w�����ƍs�l���Ƃł́A���ꂼ��̏��̂ɓƎ��̎x�z�g�D���������B

�@�w�����̎x�z�́A�W�c���ƌĂ��L�͎��@�̍��c�ɂ���Č��߂�ꂽ�B

�@�W�c���̕]�c�͔N�a�V�i�˂��ڂ��j�ƌĂ���ōs���A�]�c�ɂ��ƂÂ��ĔN�a�オ�n���̎x�z���s�����B

�@�s�l���̋��z�́A�O�ĘZ�l�ƏW�c��l�l�̕]�c�ɂ���čs��ꂽ�B

�@���̕]�c�ɂ��ƂÂ��āA�����i�����j�����̂̎x�z���s�����B

�@�w�����ƍs�l���̋����Ǘ��n�ł���C�����̑��X�ł́A�v�d��v���̒����͍s�l���ōs��ꂽ�B

�@�����́A���̂��킸����Z�Z�ŁA�Ǝ��̒n���x�z�̑g�D�͂Ȃ������B

�@�I�ɔ˂̑��X�ł́A�����܂Ƃ߂đg�ɂ��A�g���̑��X�̏������x�z����可�����u����Ă����B

�@����ɑ��āA���̂̍s�l���ł͑g�͑��݂������A�可�����u����Ă����͈̂ꕔ�̑g�i�����g�▃���Ái�����Áj�g�j�Ɍ����Ă����B

�@����A�w�����ł͑g��可�������݂������Ƃ������j���݂͂��Ȃ��B

�@�����̍���R�̂ł́A�������ɓo�^���ꂽ�c����݉��i�������j���R��E�R���̎��Ђ�m����ɋ����Ƃ��Ĕz�����镪�c�x�z���s���Ă���A�w�����ł͋ߐ��ł����̌`�Ԃ��c�������Ă������߁A�ߐ��I�ȕҐ����\���ɍs���Ȃ������̂ł���B

�@���̂̑��X�ɂ́A�������������B

�@�����̎d���͑����̂�����ʂɂ킽��A�v�d�̊���t���A�@��l�ʉ����i���炽�߂��傤�j�Ȃǂ̍쐬�A�y�؍H���̎�z�A�����̑��_�̘a���A�����Ƃ̌��A�e��̏ؕ��E�菑�̉���ȂǁA�����S�ʂ������ǂ��Ă����B

�@�������ɂ͎x�z�̖��[�Ƃ��Ă̐��i�Ƒ����̑�\�Ƃ��Ă̐��i�Ƃ�����̑��ʂ��������B������⍲����̂��N��ł���B

�@�������͑��Ɉ�l�ł��������A�N��͑����Ƃɐl�����قȂ��Ă����B

�@�������͐��P�ŋ߂�ꍇ�i���Ƃ��ΐ��R���j����D�i����ӂ��j�Ō��܂�ꍇ���������B

�@�w�����ɂ́A��̑��ɕ����́u�n���v�i���Ƃ��j�ƌĂ��x�z���@������A���̒m�s�n�i�����傤���j���Ƃɑ����������u����Ă����B

�@���������͒m�s�n����v�d�����A�n���֔[������̂��E���ł������B

�@�����������N�Ԃő��������߂�ꍇ���������B�s�l���̑��ɂ͑������͂������A���������͂��Ȃ������B

�@���̂ɂ́A�����̓y���i�ǂ����j�̌n���������u�n�m�v�ƌĂ��L�͎҂������B

�@�ߐ��Љ�͕��_�����������ŁA�n�m�͊�{�I�ɕS���g���ł��������A�ނ�ɂ͖����E�ѓ��i�����Ƃ��j���F�߂��A�����̌������i��q�j�ɕ��ۂ����v�����Ə������������������B

�@�Ȃ��ɂ͏������߂�҂��������A�n�m�͋�������̉Ɗi���w�����̂ł����āA�n���x�z�̋@�\�ɑg�ݍ����ꂽ���݂ł͂Ȃ������B

�@�l�X�ȕ��S

�@��ʓI�ɗ̎傩�畊�ۂ������̂́A�v�d�ƕv���ɑ傫����������B

�@���Y���̏�[���v�d�ł���A�J���i�낤�����j�̒��v���ł���B

�@�O�҂͌��n���ɓo�^���ꂽ�����l�̏������ɑ��ĕ��ۂ����̂ɑ��āA��҂́u�Ɖ��߁v�ɂ���Ĕc�����ꂽ�v�S�҂ɑ��Đl���i�����j�ɕ��ۂ��ꂽ�B

�@����R���̂̍v�d�́A�c�͕Ĕ[�A���͑哤�[�Ƃ��������[����{�ł������B

�@�������A����R��͏��i���ʂ̖ʂ��炢���Δ��ɕs�ւȓy�n�ł��邽�߁A�K�v���ȊO�͑��Ŕ[�߂������B

�@���̍ہA�����Ɖݕ��Ƃ̊��Z���i���������Ăˁj�̑���ɂ���āA�����I�ȍv�d�̑�����}�낤�������߁A�̎�ł��鍂��R�ƕS���Ƃ��Η����邱�Ƃ��������B

�@�v���́A�l�v�������o������̂���{�Ƃ��Ă������A�₪�ĕv�ĂȂ����v��Ŕ[�߂����邱�Ƃ������Ȃ����B

�@�v�S�҂́A��ʓI�ɂ͖{���E���E��l�E�����ȂǂƌĂꂽ���A���̂ł͌����ƂƌĂ�Ă����B

�@�����Ƃ͉��~�������A�����Ƃ��āu�ƕt�V�c���R�сv���^�����Ă����B

�@�����Ƃɑ��āA���~�������Ȃ��؉Ƒw�́A�����E�����E�����ȂǂƌĂꂽ�B

�@�ߐ������ɂȂ�ƁA�v���S���邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ���������A�u���Ɓ�������v�ƂȂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������B

�@�v���S���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��������Ƃ́A�����Ƃ��ė^����ꂽ�c�������n�E��������悤�ɂȂ�A���̍ہA�u�����Ɗ��v�Ƃ��ĕ�������邱�Ƃ��������B

�@�w�����̕v���ɂ́A�N�a�V���畊�ۂ������̂ƒn�����畊�ۂ������̂Ƃ��������B

�@�O�҂ɂ͔N�a�v�i�쏜��������p�������Ȃǂ̐l���Ƃ��āA�����Ƃɕ��ۂ���铏���̕v���j��]�˕v�i��傪�]�˕\�Ɍ������ہA�����S���ɕ��ۂ����v���j�Ȃǂ��������B

�@�]�˕v�́A�₪�ċ�[������A�u�]�˕v���v�Ƃ��Ă��悤�ɂȂ����B

�@����A��҂ɂ͎Ĝ�v�i�n�������̎R�̎Ĕ���̐l���ɂ��������̂ŁA�����Ƃɕ��ۂ����v���j��n���v�i�n���̕����̐l���Ƃ��āA�����S���ɕ��ۂ����v���j�Ȃǂ��������B

�@���̂ق��A���Γ��Ȃǂ̐����ɋ��o����铹���v��V��Ђōs����s���̍ۓ��������V��v�Ȃǂ̕v�����������B

�@�w�����ƍs�l���Ƃł́A�v���̓��e�͂����ԂقȂ��Ă������A�s�l���ɂ��A�w�����Ɠ��l�ɁA�]�˕v�ƎĔ��v�A�V��v�Ȃǂ̕v�����������B

�@���̂ɂ́A�˗̂ł݂͂��Ȃ�����ȕ��S���������B

�@����R��V��Ђōs����s���ɕK�v�Ȗ�A�Ԃ̏�[�ł���B�����́u���G���i�������j�v�E�u�ԎG���v�ƌĂ�Ă����B

�@���̂ق��s�l���̑��X�͉ᒠ�E���c�E���i�����j���C���A�w�����̑��X�͑E�i�����j�E�m�i���j�E��Ȃǂ������Ŕ[�߂��B

�@���̂ł́A�Ƃ��ɍ���R�E�V��Ђōs����s���Ɋւ��镉�S�����������悤�ł���B

�@�O�J���G�}��ǂ�

�@�w�I�ɑ����y�L�x�̕҂���Ƃ���������āA�����\���i�ꔪ��܁j�N�ɍs�l���ł͗̓��̊G�}���쐬���Ă���B

�@�ŋ߂̒����ŁA���̎��쐬���ꂽ�G�}���������c���Ă��邱�Ƃ��m�F����Ă���B

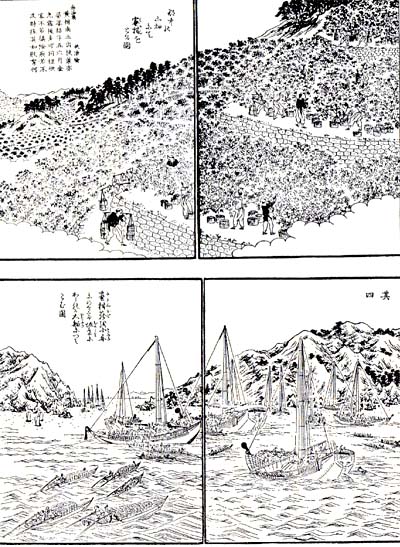

�@�����ł͌Â�����m���Ă���O�J�i�݂��Ɂj���G�}�����ƂɁA�ߐ�����ɂ����鎛�̂̑��̌i�ς��݂Ă݂悤�B

�@�O�J���G�}�͊G�}���Ԓ��ו���l�ł���k�엊���i���̂��j�A���������y�L�|�ł��闈�}�@�i�炢��������j�E�����@�i��������j�ɂ���č쐬���ꂽ���̂ŁA�꒬��Z���ɏk�������i�Z�Z�Z�Z���̈�j�G�}�ł���B

�@�������m�肵�A���̗̈�����������Ԑ}�i�Ԃj�Ƃ��l������B

�@�����\�}�ł��鐼���i�ɂ������j���G�}�ɂ͊G�t������O�̖��O������A�O�J���G�}�����̊G�t�ɂ���ĕ`���ꂽ�\�����Z���B

�@�O�J���i���A���炬���j�́A�I�m����͂���ŋI�ɔ˗̂Ɛڂ��Ă����B

�@�G�}�ł͔˗̂Ƃ̋��E�́A�I�m��̒����i�l�������������L����Ă���j�ł������B

�@�O�J���̉͌��͍L���`����Ă���A�����ɑ�����͌��̑��݂��������Ă���B

�@�����Ƃ̋��E�́A�����̎R�葺�E���ǎ��i���傤�炶�j���i����������A���炬���j�Ƃ͕���������ɂ��Ă����B

�@��͓V���i���܂́j���A���͔璣�i����͂�j���E�Z���i���ɂ��j���i��������A���A���炬���j�Ƃ̋��E���L����Ă���B

�@�����s�l���ɑ����Ă����R��E���ǎ��E�璣�E�Z��̊e���͓����F�ŕ`����Ă���B

�@�I�m��ɕ��s���āA���̓����琼�܂Œ炪�`����Ă���B

�@����ɓ����ɂ͂��̒��������ɁA�u��l��v�ƌĂ��炪�`����A���̒版���ɏW�����`����Ă���B |

|

�@���̏W���͍������݂��A���ԂƌĂ�Ă���B���Ԃ̂���Ƃɂ͕��N���i�ꎵ�܈�`�Z�l�j�̓��D�i�ނ˂ӂ��j���c����Ă����Ƃ����i�w���炬�����x�j�B

�@�w����t�H�x�ɂ��A����R�̍��{�哃�����i���i��Z�O�Z�j�N�ɏĎ����i���i��\�N�ɍČ������j�A���̍Č��̕����̂��߁A���i��N�ɑ哃��s���u�O�J���m�c���v�ɖ{�w��u�����Ƃ����B

�@����ɁA�w�I�ɑ����y�L�x�i�������j�ɂ́A���̎��ޖ��W�߂邽�߂ɒz���ꂽ�̂���l��ł���A�ƋL����Ă���B

�@����R�����i��ɋI�m��ȓ�j�ł̒z��́A�I�ɔ˗��i��ɋI�m��Ȗk�j�ɔ�ׂĒx���̂���ʓI�ŁA�O�q�����z��̋L�q��M����A��l��͎��̂ł͂��Ȃ葁�������ɑ���ꂽ���̂ƂȂ�B

�@������ʂ铹�͎���ŕ`����Ă���B

�@���𓌐��ɒʂ���̂��I�m���݂̑�a�X���i�w�ɓs�S���x�ɂ͋g�쉝�����Ƃ���j�ł���B |

�}52�@���݂̍���R���{�哃

|

�@���̓��́A�R�葺�Ƃ̋��i���̕ӂ�͎R�������Ă���j����O�J���֓���A��l��̌�w�ɂł����W������A���ϒ�n��ɊJ�����ꂽ�c�ނ̂Ȃ���ʂ�A�r���Ŏ�a�i�����ǂ́j���i�O���i�ɂ��j��a���_�Ёj�ւ̓��ƕ�����A���Ɍ��������͌Z�䑺�ɒʂ��Ă���B

�@���̂悤�ɁA��a�X���͐�ɋ߂���r�I��n��ʂ��Ă���A�ߐ��ɐ���Ɏg���铹�ɂ͂����������[�g���Ƃ邱�Ƃ����������B

�@��a�X�����番���ꂽ���͎�a�Ђ̎�O�ō��E�ɕ�����Ă���B

�@���ɐ܂����ǎ����Ɍ������A�E�ɐ܂��ΓV��Ɍ������O�J��ł���B

�@���̎O�J��́A�Â�����V��E����R�ւ̎Q�w���Ƃ��ė��p���ꂽ���ł���B

�@�������ɕ`���ꂽ�}�E�j�L�����Ȃǂ̐Α����͍����c���Ă���B

�@����A�����ɂ͂��łɌ`������Ă����͊ݒi�u��̏W��������A�W���ɉ��������͌��݂��c���Ă���B

�@���̓��͋ߐ��ɂ͑��̐������ƂȂ��Ă����B

�@���̊G�}���쐬����Ӑ}�����O����̓���`�����Ƃɂ��������߂��A�������瑶�݂��Ă����͂��̉͊ݒi�u��̓��͏ȗ�����Ă���B

�@�G�}�̒��S�ɕ`����Ă���̂��A��a�Ђł���B

�@�Ր_�̒O�����_�͑�a���O����ォ����i�������j�������Ă��̒n�ɍ~���i�������j���A�̂��ɓV��̒n�Ɉڂ����Ƃ����`��������B

�@�G�}�ł͉��ɎГa�炵����̌����A���̎�O�ɓ��ɂ炵����̌����A���̎�O�ɒ������`����Ă���B

�@��̓��ɂ̂��������̌����ɂ́u�얀�@�v�ƋL����Ă���B

�@�얀�@�i���ю��j�͎�a�Ђ̐_�{���ł������B�얀�@�ł͂悭���s��ꂽ�Ƃ����B

�@���̓����ɂ��錚���́A�w�I�ɑ����y�L�x�ɋL���ꂽ�{�n���i���ӓ��j�ł��낤�B

�@�����̕`�ʂ��瓖���̐_���K���̗l�q���悭�킩��B�܂������ɂ͍��D���i�������j���������B

�@���D�͖��{����̐G���`�B����̂Ɏg���Ă���A�����g�i����j����������O�ɂ́A����R�ł͑���l�ɖ����ĎR��֍��D�������Ă������A���D���߂��s���Ă���B

�@��a�Ђ̂�����Ɂu�^�L�v�Ƃ��邪�A����́w�I�ɑ����y�L�x�̋{�m��ł��낤�B

�@���̊G�}�ɂ͐����琼�����A��t���A���J���A�~�щ@�A�����q�i�Ёj�A���_�ЁA�ω����ȂǑ����̎��Ђ��`����Ă���B

�@��������͊ݒi�u��ɂ���A�W�����Ƃɂ��������̂ƍl������B

�@���@�̕`�����́A���ƂƂ͈قȂ�A�����Ō��łȑ�����v�킹��B

�@�����A�w�I�ɑ����y�L�x�ɂ́A�u�p�������������ӁA�����ɌÂ̏����i�Ȃ�сj�ɉƐb�̕悠��Ƃ��v�Ƃ���A�������͔p���ɂȂ��Ă���B

�@���̕t�߂ɂ́u�y���_���v�i�ǂ������Ɓj�ƌĂ��ꏊ������A�����ɂ͎O�J�邪�������Ƃ����B

�@��̒����Ɂu�ғ����݁v�ƋL���ꂽ�ꏊ������B���݂ł��ғ��Ƃ����������c���Ă���B

�@�������炷��A���̌�������ɂ��₩�ȏꏊ�ƂȂ邪�A�����̍��Ղ݂͂��Ȃ��B

�@�����A���̐��ɋ������{�i���K�j������A���̕ӂ肪�O�J���ʂ��ēV��E����R�֎Q�w����l�X�̑D�����i�O�J�Áj�Ƃ������Ă���B

�@����R�ւ̎Q�w�҂łɂ���������c�ł��낤���B

�@�@�@�@�@4 �I�B����]�ˁE���� top

�@���|�]�ˊC�^����

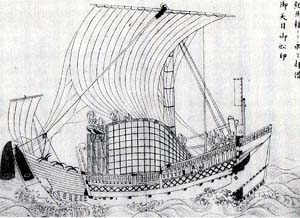

�@�I�B�́A���͂��C�Ɉ͂܂�A�]�ˎ���ɂ͑��|�]�ˊԂ����Ԋ����q�H�̏d�v�Ȓʉߒn�_�ɂ������B

�@���̈Ӗ��ł́A���̊X���ƕ��ъC�̊C�����I�B����芪���Ă����B�����ł́A�l�X�ȕ����A���̏����l�����A�v���ɑΏ��ł���������ƂƂ̂��Ă����B

�@����́A�I�B���C�^�̐�i�n�Ƃ��邱�Ƃɂ��Ȃ������B

�@�I�B�ɂ́A�H�_�i�Ђ����j���D�E�M�i����j���D���\�������I�B���D�����݂��A����|�]�ˊԂ̕����A���Ɋ����B

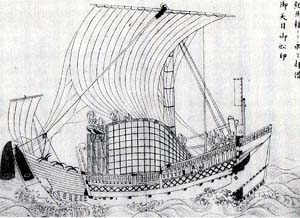

�@�I�B���D�Ƃ́A�����i���݁A��V�s�j�E����i���݁A�������j�E�x�c�i���݁A���l���j�̎O�͉Y���D���w���A���̍ŏ��́A���a���i��Z���j�N�ɍ䏤�l���x�c�Y����܁Z�ΐς̉��D����A��₩��]�˂։ו����^�H�_���D�̎n�܂�Ƃ������̂ł���B |

�}53�@�H�_���D�i�w���≮���L�x�j

|

�@�I�B���D�́A���������g�����Y�E�x�c�Y�E���Y�܂ł�����Ă������A��i�l�i�ꎵ�Z���j�N���{�Ɏ���i�������݁j�≮�����������̂ɔ����A���Z�N�����g������g��������A�M���D�Ƃ��Ď��חA�����͂��߂��B

�@����ɑ��A�����g�͕H�_���D�Ƃ��Ė��ށE�����E�S�Ȃǂ̏��ו���A�������B

�@���̌�̎���͕s���ł��邪�A�x���Ƃ������i�ꎵ�܈�`�Z�l�j�ɂ͓������D�������D���M���D�Ƃ��Ċ��A�������i�ꎵ��O�j�N�ɂ͕x�c���D�͓������D�ɕ����Ă����B

�@���̂悤�ɁA�I�B���D�́A����\�]�˕��̏��i���ʂ̓W�J�Ƌ��ɁA�H�_���D�E�M���D�Ƃ��Ċ������n�߂��̂ł���B

�@�z���́A���a���i�ꎵ����j�N�ɂ͓������D���l���z�A����N�ɂ͔����D�����z���݂��A�M���D�����̉ߔ����I�B���D����߂�قǂ̐��͂��ւ��Ă����B

�@�������A�I�B���D���������i�ꔪ�ꔪ�`�O���j�ɂ͉��~���n�߁A�V�ێl�i�ꔪ�O��j�N�ɂ͒M���D����H�_���D�֍��̂����Ƃ����傫�ȓ]�@���K�ꂽ�B

�@���̌�́A�H�_�ׂ̏W�ׂ������ł͂Ȃ��A�I�B���D�͋}���ɐ��ނ��Ă������B

�@�I�B���D�́A�H�_���D�E�M���D�Ƃ��Ĉ�N�����ׂ�r���i����Ɂj�̗A���ɏ]�����Ă����킯�ł͂Ȃ��A�ωׂɋG�ߐ������������߁A��Ă①�Ă�A��������A�I�B�̓��Y���ł��閨���E�����E�X�C�E���L�i�����j�E�Y�Ȃǂ̍]�˗A���ɂ����������B

�@���Ƃ��A�������D�v�v�ۂ̓V�ۋ�`�\��N�ɂ�����I�B����̐ωׂƎv������̂�������ƁA�L�c�������͂��߁A�����X�C�E���������E�������L��E�ܕ~�E�Y�E�~��������A�]�˂֗A������Ă���B�I�B����̐ωȊO�ɂ́A�r�ׂ͂������̂��ƁA���i�F���E�S�R�j�E�ޖ��i�K���j�E���i�֓c�E�ԕ�j�E���Ȃǂ��]�˂֗A�����Ă���A�]�˂���́Y���i���߂����j�E�����i�ق����j�̋����哤�Ȃǂ�������ʂւ����炳�ꂽ�B

�@���̂Ȃ��ɂ͋I�B�ɂ����ĉחg�����ꂽ���̂��܂܂�Ă����B

�@���̉��D�͔N�Ԏl�`�܉���x�A����ƍ]�˂̊Ԃ��������A�����i��A�����Ă����i�㑺��m�w�ߐ����{�C�^�j�̌����x�j�B

�@���̂悤�ɋI�B���ӂł͂˂ɕ����ڂɂ������D���q�s���A����|�]�ˊԂ̑哮���Ƃ��Ă̖�����S���Ă����̂ł���B

�@�L�c�����E���]����Ɖ��D

�@����ł́A�ǂꂾ���̏��i���ǂ̂悤�ɗA�������̂��A�I�B�̓��Y���ł���L�c�����ƍ��]����̗A���ɂ��Č��Ă݂悤�B

�@�L�c�����́A�N�ԎO�Z�`�l�Z���Ă��L�c��͌��̖k���i�����݂ȂƁj���牄�܁Z�`���Z�z�̉��D�ŗ̊O�֗A�����ꂽ�B

�@�Éi�l�i�ꔪ�܈�j�N�ɂ́A�]�˂֓�l���Z��Z�����i�Z�����j�A�����֔�����ܘZ�Z���i��O���j�A�ɐ��֓O�Z��\�i�Z���j�A�Y��w�[�����Z�O�l���i�܁��j������ꂽ�B

�@���i�E�������i�ꎵ����`�ꔪ�Z��j�ɂ͓������D���A���D�̔��Z���߂����߂Ă������A�N�オ����ɂ�ē������D�̐�ΓI�n�ʂ͕���A�I�B�ł͑��E�a�̎R�E�V�{�E���Q���i�����݁j�A�����ł͒W�H�E���C�i���݁j�Ȃǂ̉��D���i�o���A�D�Ђ����l�����Ă������B |

�}54�@�L�c��k���i�w�I�ɍ������}��x�j

|

�@�����i�Ђ����j�E���]�i���낦�j�n���̓������D�́A�������i�ꎵ��܁j�N�ɒn���̈ɐ����i�����ׁj�`�{�_�Ђɕ�[���ꂽ�Z�Z�ΐς̉��D�͌^���͂��߂Ƃ��A�Γ��āE���D�G�n��e�n�̋q�D���Ȃǂɂ���ĘZ�Z�Z�`��Z�Z�Z�ΐς̉��D���m�F����A���{�C��]�˕��ʂ֏c���ɍq�C���Ă����B

�@���̂悤�ȉ��D�̊���́A���]����̔��W�Ɩ��W�ł͂Ȃ��A���̒n���̎Y�Ƃ̔��W�͉��D��ʂ��ėl�X�ȕ����̔����E���o�����B

�@���̒n���ɂ́A����E�ܕ~���͂��߂Ƃ����H�ƒn�悪�`������A�����̐E�l��l��������Ă����B

�@���̂��ߕĂ̎��v�������A�N�ԓ��Z�Z�Έȏ�̑����Ă����g�����ꂽ�B

�@�����́A���k�E�k���E�����E��B�n�悩�畺�ɁE�����ʂ܂ʼn^��A������������n���֗A�����ꂽ�悤�ł���B

�@�����n���ւ̕ėA���ɏ]�������̂́A��Z�Z�ΐϒ��x�̏��K�͂ȉ��D�ŁA�����E�����E�␅�E���ÁE���E�����E���ÁE�ь����B�E�W�H�E���g�E�d�B�E��E���ɁE���È�Ȃǔ�r�I�ߍ��̉��D�ł������B

�@�ĈȊO�ɂ��l�X�ȏ��i���ړ�����A�Y�E�����E���\�E�ȁE���E���˕��Ȃǂ̐����p�i�̂ق��ɁA�Y���E����E�����͔_�Ɛ��Y�ɁA�����ނ͔ѕėp�ɁA�ΒY�͉��c�R���ɁA�F��w�E�o�ؒn�͎���̌��ޗ��Ƃ��Ďd������A���̒n��̎Y�Ƃ��x�����B

�@���]����̌��ޗ��ł���ؒn�́A�F��n�����瑽����������A��������͓����̂ق��]�ˁE����ʂւ��A�����ꂽ�B

�@�]�ˑ��͈ɓ��E�I�ɁE�W�H�𒆐S�Ƃ������D�ł��������A�����E������͋I�ɂ̉��D�ɂ���ĒS���Ă����B

�@�����n���Ő��Y���ꂽ���i�́A�������D�Ȃǂɂ���č]�˂̖≮�֗A������Ă����B

�@���Ƃ��A���a���i�ꎵ����j�N�ɂ́A�����S�����Y�̒���D�������q�D���A�l���ɋI�B�␅�Y���玽��Ȃǂ̓����n���Ő��Y���ꂽ�ו���ύ��݁A���\����ɏo�����A����\�����ɍ]�˂֓��������B

�@���̉��D�́A��ܔ����A��l���̂������ΑD�ɕC�G����K�͂̓������D�ł���A�]�˂܂Ŕ�r�I������Z���Ԃœ������Ă���B

�@�V�ۓ��i�ꔪ�O��j�ɂ́A�������m���i�����j�S���{�Y�i�Ȃ�������j�̒���D���Z���D���������␅�Y����h���i�ʂ���́j�]�ːϑD���אϖ≮�a�����q�卷�z�i���͂��j�̓����בV�o�����i�����݂����j�ȂLjɐ��B�K���s���ו���ς݁A�\��\����ɓ��Y���o�������B

�@���̉��D�́A�ɐ���ڎw���Ă������ߎO�Z�Z�ΐρA�Z�l��̒��K�͉��D�ł������B

�@���v�O�i�ꔪ�Z�O�j�N�ɂ́A���F��̐{�ꗘ�i������j�Y�̒���D�����g�D���A�h���]�ːϑD���אϖ≮�̖����Y�i�Ȃ�������j�іȉ��i���߂��j�F���E�␅�Y�a�����q�卷�z�̍]�ˁE�Y��s���r����ςݎA���������ɓ��Y���o�������B

�@���̉��D�́A�Z�܁Z�ΐρA���l��̒��K�͉��D�ł������B�����ł́A�r���Ƃ́A�ܕ~�E�h���E���L��E��E�X�C�E�P�ȂǓ����E���]�n���̓��Y���ł������B

�@�������A�ɐ����`�{�_�Ђւ̉��D�Ǝ҂���̉��D�G�n�Ȃǂ̕�[�����A�����\���i�ꔪ��l�j�N�ȍ~�͌����Ȃ��Ȃ�A�����Y�ł͕������i�ꔪ�ꔪ�j�N��������D�����҂��o�āA�Éi���i�ꔪ�l���j�N�ɂ͉��D�����z�����݂��Ȃ��Ȃ����B

�@�\�����I�㔼�܂œ����ɂ́A���K�͂ȉ��D���܂ߎl�Z�z�]�̉��D������A���̂Ȃ��ɂ͑S���������߂����r�I��K�͂ȉ��D�����݂��Ĕɉh������߂����A�\�㐢�I�ɂȂ�Ƃ����̉��D�͂������ɐ��ނ��A�C�ʂ�����ƂȂ葼���D�̓��Â����܂���҂ł��Ȃ��Ȃ��Ă������i�㑺��m�u�I�B���]����ƂƓ������D�v�Έ䌪���ҁw���{�C���j�̏����@�C�^�ҁx�j�B

�@�����Y�i��������j�����Y�����Չ�Ƒ��

�@�������ɂȂ�ƁA�I�B�˂ł��A���s�������������Y���̐V���ȗ��ʌo�H��͍�����悤�ȓ���������ꂽ�B

�@�V�ۏ\���i�ꔪ�l��j�N�̖��{�ɂ�銔���Ԓ�~�߂����������ŁA��ʂ̗v�Ղł���I�ɍ������Y�i���݁A�a�̎R�s�j�Ɍ��Չ��ݒu���悤�Ƃ���\�z�����オ�����B

�@����́A�����Y�𒆌p�n�Ƃ��āA�]���i���ʂ��j���E���g�i����j���̍����E���Ȃǂ��I�B�˂̍��Y���Ƃ��Ċ֓��n���֑���A�֓�����͏㑍�i�������j���E���[�i����j���̊���Ȃǂ�ςݑ��邤�Ƃ���ˍ��i�͂��j���Ղł������B

�@���̍\�z���������邽�߁A�V�ۏ\�O�N�ɂ́A�]�����˗̉L���i�����j�S��@�R���i���݂ق����j���̑��c�퓡�����A�I�ɍ��C�m�i���܁j�S�����Y�ɋ��Z����I�B�˂̗̖��ƂȂ�A�����Y�����Y����\�z�̔��N�l�Ƃ��Ċ��邱�ƂɂȂ�B

�@���̍\�z�́A�]�E���g���̍������Y�ҁE���l�A�]������o�Y���≮�c�n���y���q��A�����鉺�ۋT�����c���앺�q�A�I�ɍ������Y�����푾�Y�A���K�O���ܕ��q��̋��͂ɂ��A�I�B�ˊ����s�̉��ɐ��i����A�V�ۏ\�ܔN�����ɂ́A�I�B�˂ɑ������Y�����Y�����Չ�̐ݗ��肪��o���ꂽ�B

�@���̐ݗ���ł́A���≮�̎s��ɑ���Ɛ������邽�߁A�V���ȍ������ʌo�H�̕K�v����i���A����ɉ��ɂ��Ă��A�����Y����I�m��������̂ڂ�A�ɓs�S�����i�Ƃ����j���i���݁A���{�s�j���狍�n�ɂ���đ�a���֗��ʂ����悤�Ƃ����B

�@�����ɂ͖��ː��I���ʍ\���̒��j�ł�����s�����������V���ȏ��i���ʌo�H�̐ݒ肪�܂܂�Ă����B

�@����A���̍\�z�͋I�B�ˑ������łȂ��A�����ɍ����˂ɑ��Ă��Ȃ��ꂽ�B

�@���c�퓡����́A�����Y���Չ�Ɍĉ����č�o���ɂ����Չ��ݒu����悤�肢�o�Ă���A���̍\�z�͋I�B�˂ƍ����˂̔˓��ǎ҂̗����̂��Ƃɐ��i���ꂽ�B

�@�V�ۏ\�O�N����͂��܂��������Y�����Y�����Չ�ݗ��v��́A�O�����i�ꔪ�l�܁j�N�Ɂu�������D���ו��g�u��ꏊ�v�Ƃ������̂ŁA�I�B�˂��狖���ꂽ�B

�@���̖��̕ύX�́A�I�B�˓��ǂ��u�����Y�����Չ�v�Ƃ������{�̓`���I�Ȑ���ɐ^��������Η�����\�����I�݂ɔ��������߂ł������B

�@�����ē��O�N�ɂ́A�����l�܊ԁA��k��Z�Ԃ̒n���ɉ�����Ă�悤�ɁA���������X�Ɛi�߂��Ă������B

�@���̎��A�I�B�˂͏鉺���Ɍ�d�����x�z�̊����p����ݗ����A�֓����ʂ��瑗���Ă��銱����x�z���悤�Ƃ����B

�@�Ƃ��낪�A�u�������D���ו��g�u��ꏊ�v�̐ݗ��������ꂽ���̂́A���݉^�c�����̒��B�����ƂȂ��Ă����B

�@���̒҂Ƃ��āA���s�̏��l���{���Y��Y�E�����p���A���̏������ɉE�q��A��Â̐Ό��r���q���\�肳��Ă������A�����ɂ͎������B�������ɍs�����A�I�B�˓��̐l�X�ɂ��������o��v�������B

�@��ł́A�Éi���i�ꔪ�l���j�N�̌v�揑�ɂ��A�]��������̏o�Y���́A�����ꔪ���M�A���ܖ��M�A��蕰���~�l���M�A����Z�Z���U�A�����ܖ��A�����A�����i�݂킽�j�l���{�A�t���i�͂����j�O���сA�Î��i�ӂ�āj�O�����ł���A����A�]�ւ̓��Y���Ƃ��āA�f�i�ʂ��j��Z���A�ޖ؎O�����A�����Z�����A�d�i�������j�l�����A�ΊD�ܖ��U�������Ă���A���v�Ƃ��Ď����l��O������������ł����B

�@���ɂ��ẮA�Éi���N�ɑ��c�퓡���ƋI�ɍ��C�m�S�O�����̉������ܘY�Ɩ��āA���ܘY�������Y�ςݑ����鉖����A���s�E�]�ˁE���A���ɋI�m��㗬�̑�a���ʂ֔���J���悤�Ɍv�悳��Ă����B

�@�Ƃ��낪�A������������āA���̌v����I�B�˂̋��͓���ꂽ���̂̎������邱�ƂȂ��A�Éi�O�N�\�Ɏ���A�����Y��{�݂́u�䏟������u��v�Ƃ��ċI�B�˂ɐڎ�����A���܂��Ă��܂��̂ł������i���c���Y�w���v�v�z�̌n���ƓW�J�x�j�B

�@���̂悤�ȍ\�z���A�I�B�̉����Y�����_�ɂ��čl����ꂽ�̂��A�����Y����a���Ƃ����т���I�m��̉͌��t�߂ɂ���A�I�ɐ��������ݍ����E�����������ԊC���ʂ̗v�ՂɈʒu���Ă������Ƃ��A�傫����p�����B

�@�܂��ɁA�C�̊C���Ɨ��̊X���Ƃ̐ړ_��S�����̂ł���B

�@�@�@�@�@5 �I�m��̋ߐ��_�� top

�@�u�c�|�u�v�ɂ݂鏤�ƓI�_��

�@�����S�⋴�������i��͂��j�Ƃ̋L�^�u�c�|�u�v�ɂ��ƁA�����g�Ǒ��v�͌��a���i��Z���j�N���܂�ŁA���߂͍ݑ��̂܂܁A�c�����i��Z�l���j�N���ȍ~�͏鉺�{���ܒ��ڂɈڏZ���A����ޗǂ֍s���A�S�⊙���d�����Ȃǂ̏��������Ă����B

�@�������i��Z�ܓ�j�N�Ăъ⋴���ւ��ǂ�A�ȍ~�_�Ƃɏ]������悤�ɂȂ����B

�@�����ӂ�ł́A�x���Ƃ����i���i��Z�O��j�N������͖ؖ��i���߂�j�삪�s���Ă����悤�ŁA�������N�����Z�N�Ԃ̕č�E�ȍ�̎��n�̗l�q���킩��B |

�}55�@�����Ƃ̒�����

|

�@���Ȃ킿�A��N�A�Ă͔�����Δ��l�`��Όܓl�A�Ȃ͓�Z�Z�`�O�Z�Z���i�s��̔N�͎l�Z�ҁj�Ƃ������������̎��n�Ă���B

�@���̂ق��ɗ����E�����E�哤�Ȃǂ̎��n�����邪�A���l���o���������l�͂����_�Y�����ė��v�����Ă����B

�@���ƓI�_�Ƃ̂��������ł���B

�@���c��

�@���\���i��Z��Z�j�N�ɑ哈���Z�������s�ƂȂ�A�_�����v�ɂ̂肾�����B

�@�{�c���̒n�l�A�V�c�����߂��s���A����ɍk�n�g��̂��߁A�p���m�ۂ̓y�؍H�������肳�ꂽ�B

�@���̈��H���͋I�m��̓�����i�ӂ��������j�Ə��c���i�������j�̊J�펖�Ƃł������B

�@�ɓs�S�w���H���̑唨�ˑ��͌��\��N�ɒn�����Ɏ�藧�Ă�ꂽ�B

�@���\��N���瓯�\�O�N�ɂ����āA�߉�S����ŋI�m�삩��搅���铡�������������A����Z�����A��ꖜ�̓c�n���ɐ��������B

�@�܂���i�l�i�ꎵ�Z���j�N�ɓs�S���c���ŋI�m�삩��搅���鏬�c�䂪�J�킳�ꂽ�B

�@�H���͓���A�O���ƂÂ����A��i���N���ɑS����Z�L�������������B

�@���̌��ʈɓs�E�߉ꗼ�S���Z���Z�����A��ꖜ�O�Z�Z�Z�̐��|�肪���������B

�@�ˎm�̈ɑ��y���q�́A��i���N�����S�암�̕���Ɏ��͎l�L���̋T�r��z�����A�S����ꎵ�����̓c�n�p�����m�ۂ����B

�@�����ˎ哱�̗p���m�ۍ�ɂ���āA�_�Ɛ��Y�͂͑傢�ɔ���B

�@���Ȃ݂ɁA�唨�ˑ��́u�n���̕����v�i�u�ˑ��L�v�j���āA�����y�؍H�@��_�ƌo�c�ɂ��ďq�ׂĂ��邪�A���̔_���͔_�����ʂ��L���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ď��M����Ă���B

�@�\�����I�̔_��

�@���ۏ\�O�i�ꎵ�j�N�́u��̕����F����y�n�V���v�i��F�ƕ����j�ɂ��A�I�k�Z�S�̍��t�����ꂽ�y�n�i�Ɖ��~�E�r�n���܂ށj�͊e�S�Ƃ��O�Z�Z�Z�`�O�܁Z�Z�����ł��邪�A�y�n�̐��Y�͐����������������ł݂�ƁA�����S�i��E�l�j�A�߉�S�E�C�m�S�i�����S�������܂ށj�A�ɓs�S�E�L�c�S�E�����S�i��E��l�j�̏��ŁA�e�S�ɍ�������B�k�n��ʂɂ��Ă݂�ƁA�ɓs�E�߉�E�����E�L�c�e�S�ł͓c�n�������A���̓��A�߉�E�����S�ł́u��X�c�����v�A�ɓs�E�߉�E�����e�S�ł͕Ĕ��́��T�̂�ɋg�v�A�����S�ł́u����X�����v�ƋL����Ă���B�C�m�S�ł͋t�ɔ��n�������A�u����ɏ�X�����v�ƋL����Ă���B

�@�L�c�S�E�����S�́u�����v�ł���ƋL����Ă���B

�@�v����ɁA�I�m��͕Ē��S�ŁA�͌����암�͕Ĕ����S�ŁA�Ƃ��ɔ�r�I���Y�͂����������B

�@���\�\�O�i�ꎵ�Z�Z�j�N�́u���F�o���v�i�ۓc�ƕ����j�ɂ��ƁA������̌S���u���ė��сv�ƋL����Ă���B

�@�u���сv�͕ĂƔ��̂��Ƃł��邪�A��э��i�ɂ��������j�̐i�W��ǎ�邱�Ƃ��\�ł���B

�@�����O�i�ꔪ���Z�j�N�쐬�̗L�c�S�R�ۓc�g�u�卷�o���v�i���������ꕶ���j�ɂ��ƁA�L�c��̎R���n��ɂ����āA�����������ǂ��A�c�������̎������E�v�쌴���Ȃǂł͓c���̓��u���э�v�܂��э삪�Z�`�������߁A�g�S�̂ł͓c���̎O�������u���э�v�ł������B

�@�L�c�S�͎R�Ԓn�ł��邱�Ƃ��l������ƁA�I�m�쉈�����암�ł͑����ɓ�э삪�i�W���Ă����ł��낤�B

�@�ȍ�Ƌߍx�_��

�@�u��̕����F����y�n�V���v�ɂ��ƕĔ��ȊO�̔_�앨�ɂ��Ă��L�ڂ�����B

�@�܂��ȍ�ɂ��ẮA�u��A�啪���v�i�ɓs�E�߉�j�Ƃ���B

�@���Ȃ݂Ɂu���F�o���v�ł͖����S���u�ؖȑ���A�㏊�v�Ƃ���B

�@�卪�͖����S�i�u�啪��v�j�A�C�m�S�i�u�ɏ�X�v�j�A�L�c�S�ɋL�ڂ�����B

�@�C�m�S�ɂ́u�������i�G���j���A����i���т�����������j�v�Ƃ���B

�@�܂������ɂ��Ă͊C�m�S�E�L�c�S�ɋL����Ă���B

�@������Â��݂Ɍ����A�\�����I�O�����A�ȍ삪�I�m�여��ŁA�卪�Ȃ���E�G�����͌�����翂ŁA�������C�ݕ��̌S�ō���Ă����B

�@�\�����I��������A�u��ь������i�킯�j���o���v���쐬�����悤�ɂȂ�B

�@����͈�E�ؖȁE�哤�E����E�������E�ؑ卪�E�֎q�E���E���Z�E���E�����ȂǐA�t���i�ڂ��Ƃɍ�t�ʐς����グ�����̂ł���B

�@�߉�S���q�g�̖������̒��ʂɂ��ƁA�ؖȂ͂��ׂĂ̑��Ŕ����̂ق��A�c���ɂ����Ă���t������Ă���B

�@���R���ł͓c������̓��O�����A�����O�����̓��l�꒬���i���S�̘̂Z�����j���ȍ삪�s���Ă����B

�@����A�������A�鉺�ɋ߂������S�g���g�ł͓c���ؖȍ�͂���߂ď��Ȃ��A�����ؖȂ͑S���Ɍ����邪�A�ؑ卪�E�o�卪�E�֎q�E���Z�Ȃǂ���؍͔|��������B

�@�ؑ卪�͓��g�̒������Ŗؔ��l�����ɁA�������E�I�O�䎛���Ŗ{�����ɐA�����Ă���B

�@���̂悤�ɖ����S�g���g�͏鉺���a�̎R�̋ߍx�_���Ƃ��āA��؍͔|�n�т��`�����A�߉�S���q�g�͖ؖȍ͔|�n�т��`�����Ă����i�w�M�u�쒬�j�x��ꊪ�j�B

�@���ؖȁE��H�D

�u��̕����F����y�n�V���v�ł́A�e�S�̔_�Y���H�i�ɂ��Ă���̋L�ڂ�����B

�@���Ȃ킿�A�X���i�������Ɓj�������E�C�m�E�����e�S�Ő��U����Ă���A�u���ؖȁv���ɓs�S�E�߉�S�ł݂���B

�@�L�c�S�ł͔��ؖȂ��L����Ă���B

�@�Ƃ���ŁA�ؖȐD�̈��ł����H�D�i������聁�N�т����h���ߗ��A�����Ƃ��Ďg�p�j�ɂ��ẮA�����O�i�ꎵ�܁Z�j�N��B�M�䑺�̐l�����̐D�����I�B�����B�֓`�����Ƃ̐�������B

�@�V�ۏ\�i�ꔪ�O��j�N�Ҏ[�́w�I�ɑ����y�L�x�ɂ͓߉�S�M�u���i���q�g�j��l�����̍��Ɂu���͐s����H�D�˂̋ƂƂ��v�Əq�ׂĂ���B

�@�܂����g�_�ˑ��̎҂���o���������\�i�ꔪ�j�N�̊菑�ɂ́A���i������j�ɍ�ԉ��i�����܂������j�Ƃ���

�@�u�іȖ�H�D���Ёv�����������ƋL����Ă���B�_���w���q���a�����X����D�o�����ؖȐD�����������l�ɑ��āA�˂͊ӎD�s���ē��������B

�@���̂悤�Ȕ_���H�Ƃ��ȍ�n�ы߂��œW�J���Ă����B�Ƃ��ɋI�m��؏㗬�i�߉�E�ɓs�S�j�Ő��Y�����ؖȐD�����ؖȂƌĂB

�@���Ȃ݂ɁA�˂͔_�{��`�̗��ꂩ��A���̓y�n�����l�ɂ̂ݏ��Ɣ����̊��D���������B

�@���D�ɂ͑����E���ԕĝ��i���߂j���E�莿�E�X�E���ԍi���E�іȁE�����E�Î��i�ӂ�āj�E�Â��˂Ȃǂ��������B

�@�_�Ƃ̏��i���Y���甭������Ǝ킪�����B

�@�˂������̔��W��}�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�u������`�v

�@�߉�S�[�c�i�ӂ����j���͖�ꎵ�����A�O�Z�Z�Η]�̏����ł��邪�A�������{���̈ꕔ�ŁA�J���͌Â��B

�@�]�a�Ƃ͋ߐ������A���̑��̒��S���u�K�C�h�v�ɔ����̉��~�n�Ǝl���]�̍k�n�A���S�̂ł͖�꒬�������A�O�O�Η]�̓y�n���������Ă���B

�@�ꔪ���Z�i������j�N�ɂ͎l�����A�ꔪ���Z�N�ɂ͑����������A���O���܂߈ꎵ�����̒n��ƂȂ�B

�@���Ƃ̏\�㐢�I�O�����̓���ł��钼�V�i�͎��̂悤�Ȕ_�ƋZ�p���������₵���B

�@�@�O�����i�ꔪ�l�܁j�N�u���A��������`�v�̂ق��A���v���i�ꔪ�Z��j�N�܂łɗ��͔̍|�E�̔��L�^����ы������܍��B

�@�A�Éi�O�i�ꔪ�܁Z�j�N�u�g�ԍ�����`�v�B���̕\�菑�̓��ɂ́A�������߂āu���Z����`�v�u�~�c�o�`��`�v�u���I�����v�����߂��Ă���B

�@�B�������i�ꔪ�܌܁j�N�u���c�i�т�j�`�v�B

�@���̏��ɂ́u�{�������`�v�u����`�v�u�����i�H�q�j���A����J�o�L�v�����߂��Ă���B

�@�C�������i�ꔪ�l�j�N���u���I�J�E���v�B����́u���I��`�v�B���̏��ɂ́u�V�E���A������c�������v�u�J�i���A�v�����߂��Ă����i�]�a�e�C�w�y�ɐ�����|�������̊W���J���ā|�x�A�w���{�_���S�W�x�l�Z�j�B

�@���̂悤�ɁA����߂đ��l�ȍ앨�͔̍|�Ȃǂ����݂��Ă���B

�@���Ɋւ��ẮA�Ⴆ�Ζ~�̎O���A�a�̎R�ł́@�u���܂�ɂ͂Ȃ��i���j�������i���j���āA�\���͂��i�J�j��R����v�ȂǁA���i���Y�Ƃ��Ă͔̍|�ł��邱�Ƃ��ǂ��킩��B

�@���l�͋I�B�ւ̗���蓱���̐��҂ł���A���I�{�I�Ƃ͑S���ł������������B

�@���M�҂̒��V�i�͗{�q�ł��邪�A����O�ʼnƓ��p���A�V�ێl�i�ꔪ�O��j�N�O���Ő[�c�������ƂȂ��Ă���B

�@�������͌c���O�i�ꔪ�Z���j�N�܂łÂ��Ă���A�ݔC���Ɏ��M���Ă���B

�@�O�����i�ꔪ�l�܁j�N�k�q�D�V�������ƂȂ��Ă���A�_�ƋZ�p�l�ɓ`�����悤�Ƃ������Ƃ��M����B

�@���_�̑薼�Ɂu��`�v�Ɩ��L����Ă���A�ړI�͔_�ƋZ�p�E�̔��@���L�߂�̂ł͂Ȃ��A��p�҂Ɍl�I�ɓ`�����邱�Ƃł������B

�@�����A���Ƃ͑����ň꒬�O�����i���O�����Ă��꒬�܁A�Z�����j���x�ł���A�x�_�o�c�Ƃ��Ă̐��i�������B

�@���V�i�̎�g�͂���߂Ĉӗ~�I�ł���B���i���Y�̔g���ɂ���J���I�Ȕ_�������`����ł��낤�B

�@�Ƃ���ŁA�ɓs�S��J���̐��щƂ́A�������A��Z�Η]�̓y�n���������邪�A�ʖ��u���������v�ƌĂ�A���ƌo�c���s���Ă���B

�@�Éi���i�ꔪ�l��j�N���疜�����i�ꔪ�Z�Z�j�N�́u���o���v�u�啟���v�ɂ��ƁA���Ƃ́A�āE�Ȃ𒆐S�Ƃ��A�g�ԁE���E�؎�Ȃǂ�g���킹�A�꒬�Z���`�������̌o�c���s���Ă���B���Ƃł́A�Ⴆ�ΉÉi�O�i�ꔪ�܁��j�N�̔_�ƌٗp�J���͔_�Ɋ��𒆐S�ɁA�܈�Z�l�ŁA��z��іڗ]���x�����Ă���B

�@���v������A�x�_�o�c�Ƃ�����B���Ƃł��u�ȍ�@�V���v�Ƃ����L�^���c����Ă���B

�@�܂������O�N�ɂ͊���̎���d����Ď��Ӕ_���ɔ̔����Ă����i�w���炬���j�x�ߐ��j���сj�B

�@���̂悤�ȍ����l�����˂��x�_�w���I�m��̐V�����_�Ƃ�S���Ă����B

�@�Ȃ��A������������\�N��ȍ~�ɂ͒n�剻���Ă䂭�B

�@�@�@�@�@6 �L�c��̖����o�c top

�@�I�B����

�@�I�B�A�Ƃ��ɗL�c�i���肾�j�n��Ƃ����Ζ����i�݂���j�̎Y�n�Ƃ��Ēm����B

�@���݁A�L�c��K�˂�ƎR�ƕ��n���킸�A���������L�����Ă���B

�@�]�ˎ���A���̒n�ō͔|���ꂽ�̂́u���~�J���v�i�I�B�����j�Ƃ����i��̖����ŁA���ݎ嗬�ƂȂ��Ă��鉷�B�i���イ�j�����͖����ɂȂ��Ă����ɍ͔|�����悤�ɂȂ������̂ł���B

�@�u�I�B�����v�͏��Ԃ�Ŏ킪�����������A�q��Ɍb�܂��Ƃ������Ƃʼn��N���悢�H�ו����Ƃ��Đl�X�Ɋ�ꂽ�Ƃ����B

�@�����ł́A���́u�I�B�����v�̐��Y�Ɨ��ʂ̗l�q�����Ă��������B

�@�����͔|�̋N��

�@�u�I�B�����`��L�v�Ƃ����R�����i�䂢���傪���j�ɂ��ƁA�V���N���ɔ�㔪���i�Ђ�������j��蒆�ԑ��ɓ����E�q�傪������L�c�ɈڐA�����Ƃ����B�������A�w�����i���˂����j���L�x���\���i��ܓ��j�N�\�ꌎ�O�\���t�̋L���ŁA�y�Y���Ƃ��ċI�B�������o�Ă����i��������@�u�I�B�����̋N���v�j�B

�@�I�B�ł́A�퍑���ォ�疨���̐��Y���͂��܂�A�ߐ��ɓ����Đ��Y���g�債�Ă������̂ł͂Ȃ����Ɛ��肳���B

�@��́u�`���L�v�ɂ��ƁA�]�˂ւ͊��i�\���i��Z�O�l�j�N�ɑ�쌴�������q���l�Z�Z�Ă��]�ˋ����̐��َq���V�R���m���q��ɏo�ׂ����̂��ŏ��ŁA���̗��N�ɂ͓�Z�Z�Z�Ă��o�ׂ����Ƃ����B

�@���̌�o�חʂ͏\�����I���œ�Z�`�O�Z���āA�\�����I���߂ł͌܁Z���Ăɂ���Ԃ悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@�I�B�����̍ő�̏o�א�͍]�˂ł���A���s�E���ւ����Ȃ�̐����o�ׂ���Ă���B

�@��₩��͖k���ցA���É�����͐M�B�֑����Ă����Ƃ����L�^���c���Ă����i�˖{�w�u�]�˂݂̂���v�j�B

�@�Ƃ���ŁA�I�B�����̍]�ˏo�ׂƂ����I�ɍ��������q���̂��Ƃ��v���o�����B

�@���J��`���č]�˂֖������^�ё�����������Ƃ����`���ł���B

�@����ɂ��ẮA�|�����������̂悤�Ȃ��Ƃ͎j���ɂ͂Ȃ��A�]�ˎ���̏I�肩�疾���ɂ����ċI���̑n��`�L���j���ƍ��������悤�ɂȂ������ʂł��邱�Ƃ��l����Ă����i�|�����u�I�ɍ��������q��l�v�j�B

�@�I�B�̎j���ɂ��A�I���̂��Ƃ͑S���o�Ă��Ȃ��B |

�}56�@�I�ɍ��������q��

|

�@�]�˂ւ̏o�בg�D�\�\������

�@�L�c�n��̖����́A�I�B�˂̖������Ƃ����g�D�ɂ���č��Y�i�Ƃ��č]�˂Ȃǂ֏o�ׂ��ꂽ�B

�@�������͖�O�Z�̑g���琬�藧���Ă����B

�@�g�͏\�����I�㔼�ɑ����𒆐S�ɋߗׂ̏o�҂��������W�܂��đg�D���ꂽ���̂ƍl������B

�@�g�ɂ͂��̓��悽��u�אe�v������A�����ɌX�̏o�҂ł���u�q�v���W�܂����B

�@���̌㎞��������ƁA�אe�ɂȂ錠�����u�g���v�Ƃ��Ĕ��������悤�ɂȂ����B

�@���Ƃ��A�������ɂ͓���g�̉אe�͌��݂̋������ɂ������g�����̋T�\�Y���Ƃ߁A�q�����������ӂ̑��X�̎҂ł������B

�@�g�̋K�͂����Ȃ�̊i�����������i�\5�j�B

�@�e�g�́A�\5�̂悤�ɂ��ꂼ��o�ׂ���]�˂̖≮�����܂��Ă����B

�@������������ĉאe���ς��Ă��A���̊W�͕ς��Ȃ����̂ł������B

�@�]�˂̖≮�����l�ŁA�≮������������Ă����̊��ɕt���Ă���o���̑g�͕ς�Ȃ������i�u��t�v�W�Ƃ����j�B

�@�q�͉אe���玖�O�ɑO�n������炢�A�����̔����ő��E���Ă����B

�@���o����܂߂đ��E���āA�q�ɂƂ��ăv���X�ɂȂ��Ă���u�敪�v�A�}�C�i�X�ɂȂ��Ă���u�o���v�ƂȂ�B

�@�u�o���v�̎҂͑S�̂̎l�����x�ɂ̂ڂ��Ă���B

�@�܂��A�q�����̔N�ɂǂꂭ�炢�c�����Ă��邩�ɂ��Ă����A���̎c�����͎O���̓�l���̎O���x�ł���B

�@�u�敪�v�Ɓ@�u�o���v�̎҂Ŕ�r����ƁA�u�o���v�̎҂����ނ���u�敪�v�̎҂̕����c�����͒Ⴍ�Ȃ��Ă���B

�@�܂�A�אe�ɑ�����K�I�ȊW�����łȂ��A�אe��]�˖≮�̔̔��ɂ��Ă̗L�����ɍ��E����āA�אe�Ɖq�̊W�̗��������N�����Ă���Ƃ����悤�B

�@�܂�A�͂̂���אe�͂�������̉q���W�߂悤�Ƃ��A�q�������̗ǂ��אe��I�����Ă����̂ł���B

�@�����āA���ꂪ�A�g�̋K�͂̍��ɂȂ��Ă�����Ă���Ƃ�����B |

|

�@�܂��A�O�q�̓���g�אe���_�T�\�Y�́A�����ɐΊ_�g�可���ƂȂ��Ēn��^�c�Ɋ������_�����q��ł������O���m�u�˗̐쉺�̒n��Љ�v�j�B

�@���_�Ƃ͌�q�̍]�˂̋I�B�����≮���������s�Ɖ��ʊW�ɂ��������B���̂悤�ɑg���̉אe�͒n��̗L�͎҂ɂ���ĒS���Ă����̂ł���B

�@�����_�Ƃ̌o�c�Əo��

�@���̗L�c��̖����_�Ƃ̌o�c�ɂ��ẮA���݂̂Ƃ����̓I�ȕ��q�͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ����A�L�c��x���̑����J�i�͂�����Ɂj�쉈���ɂ��鏬�쑺�́u�n�d�������n�ڕʔ��ʕ\�v�i�w���������x�j�ɂ��ƁA�쉈���ɂ͐��c���L����A�R�͖������ł��������Ƃ����Ď����i�c�n������ܔ��A���n�Z���㔽�j�B

�@�L�c�쉈���ɂ͑D���i����j�ƌĂ��D���ꂪ����A�쉈���̑��X�́A�������疨�����o�ׂ����B

�@�o�ׂ���閨�����Ăɓ�����A艜�i�Ђ炽�j�D�i��̕���Ȑ�M�j�Őς݉�����A�L�c��͌��̖k���ɂ��閨�����̉�œ_��������A�����i���ǂ�j�D�ʼn������ɒ┑���Ă�����D�i�댯����̂��߈Ⴄ�≮�ɕt���Ă���g���m���O���[�v�ɂȂ�ύ��킳�ꂽ�g�ύ��h�j�ɐς܂�A�]�˂Ȃǂ֏o�ׂ���Ă������i�}57���j�B

�@�L�c������D�ō]�˂ɉ^�ꂽ�����́A�������ŏ��D�ɐϑւ����A�e�≮���������Ă���g��ʼnחg�����ꂽ�B

�@�g��͐_�c��Ȃǂ݂̉͊�]�ˋ��L���H�Ȃǂɂ���A�≮�����I�Ɋm�ۂ����n�ʂ����V����̔q�ؒn�ʂł���B

�@���V����̔q�ؒn�ʂ́A�I�B�ˍ��Y�i�ł��邽�߂ɔq�ł������̂ł���B

�@�����͗A�������Ȃǂ��v�Z�ɓ���ďo�ׂ��ꂽ���A�V��Ȃǂɂ��A���Ɏ��Ԃ�������ƒ��ɂ͕����Ă��܂����̂��������悤�ł���B |

�}57�@�������Ƃ�}�Ɩ����D�ɐύ��ސ}�i�w�I�ɍ������}��x�j

|

�@�]�˂̖≮�E�����Ǝs��̉Ԍ`���i

�@�O�q�̂悤�ɗL�c�̖����͋I�B�˂̍��Y�i�ł��������߁A�]�˂̖≮�E��������ʂ̐��E���َq�̗��ʂƂ͏����قȂ��Ă����B

�@�]�˂̋I�B�����≮�E�����Ƃ��ɁA���̂قƂ�ǂ��_�c�s��Ȃǂ̍]�ˎs���̐��َq���i���َq�Ƃ͉ʕ��̂��Ɓj�ł����i�≮�̒��ɂ͐��َq���ȊO�̂��̂���m�F�ł���j�B

�@�≮�͘Z���ɒ�߂��Ă����i�����ɂ�莵���j�A�ނ炩��]�ˏ�ւ̌�p���Ƃ߂��B

�@���������͈�ʂ̍]�ˎs���̐��َq���ŁA�x�́E���]�E�O�́E�ɓ��̍]�˒n��薨���̖≮�����ł��������B

�@�����������A�R���̑g���Ɠ����悤�ɁA����̖≮�Ɣr���I�ȊW������ł����B

�@��̖≮�ɂ��Ă��钇���̐��́A��Z�O��ł������B

�@�≮�⒇���̒��ɂ́A�����̌�p���َq�[�����b�����Ƃ߂�L�͂Ȑ��َq�≮�������B

�@�I�B�������s�s�̎s��ł̉Ԍ`���i�ł��������Ƃ́A���Ƃ��A�w�ےÖ����}��x�́u�V����؎s�v���j�ɑ}�}�Ƌ��ɖ��N�\��\�l���̋I�B�����̖�s���ł��ɉł��������Ƃ��L����Ă��邱�Ƃ�����킩��B

�@�I�B�����͍]�ˎ���̑�s�s�̐������s��ł̉Ԍ`���i�������킯�ł���B

�@�s�s���ɂƂ��ċI�B�����́A�����ɂ͌������Ȃ����̂̈�ł������̂ł���B

�@�@�@�@�@7 �I�m��ؑy�S���Ꝅ top

�@�Ꝅ�̔��[

�@�����Z�i�ꔪ��O�j�N�A���̔N�͝���i����j�ł������B

�@�l�����{�ȍ~�A�J���قƂ�Ǎ~�炸�A�I�m��̐��ʂ͌��������B

�@���͕ӂł͐��͑т̂悤�ɋ����Ȃ�A�����ւ̉��ł͐�`���Α����G�炳���ɑΊ݂֓n���قǂł������B

�@�I�m�삩��搅����Z�����i��������j�p���⏬�q��p�������̑��X��A�����S�̋T�r�|��̗p�������̑��X�ł�

�@�����͂����A�c�A�����s�\�ƂȂ�A�܌����{�����琅�����ɒ[�����ł��ʂ����������Ă����B

�@�Z���������A�ɓs�S�ł͋v���U��ɉJ�ɂȂ����B�����Œ��g�̑��X�͂��̓����J��т̋x�ݓ��Ƃ����B

���q���̏��O�i���܂��j�S�������͓쏬�H�̐V���q��։J���i���܂��j���S�o�̓��u�𖼖ڂɏW��A���̂悤�Ȑ\�����킹��

�s�����B

�@���Ƃ葱���Ő�D�̒ʍs���Ȃ����߁A���̒l�i�������Ȃ�A����ɏ悶�ĕĉ����ĉ�����グ�Ă���̂͋����Ȃ��B

�@��������ꏡ�Z�\���Ŕ��点�悤�B�����łȂ�������ł��ʂ��Ƃ��ǂ��Ēl�i�����������悤�B

�@�ނ珬�O�S�������́A���ِl���Ȃǂœ����A�����̐H�ׂ�ѕĂ͔�������˂Ȃ�Ȃ������H���w�ł��������߁A�ĉ��̏㏸�͔ނ�̐����������̂ł������B

�@�ނ�͐\�����킹���ɐG����A�������O�̍r��֏W�܂���⾉��i������сj�������A�@���L�i�ق炪���j�𐁂��ċC�����グ���B

�@���ꂪ�\�����킹�̈Ӑ}���z���Ĕˌ��͂ɏ|�˂������ɂ܂Ŕ��W���A��ɋI�m��ؑy�S���Ꝅ�i�����ЂႭ���傤�������j�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ꝅ�̔��[�ł���B

�@�ނ�͂܂����q���ő������̐��э~���i�ɂ����Ԃ��j�����q����͂��ߕĉ��ȂǘZ����ł��ʂ��A���E���c�E�얼�Ñ]�̊e���̕S��������������āA�\�g�̏�˖��ł���k���Ñ]�i�����̂����j�̒ғc�P���q���ł��ʂ����B

�@���ꂩ���䎛�O�֏W�܂�A�u�Ă̒l�i�������̂́A�˂��ė��߂����ĉ��X�̎҂������Ă��Ȃ��悤�ɂ��Ă��邩�炾�B

�@����Ȃ̂Ɍ�d���������ł͑����Ă̔��������Ă���B���ꂩ��ĎJ��l�̉Ƃ�ł��ʂ��A�l�����ɉ����Ȃ��ĉ����ł��ʂ��v�ƕ]�c���A�����E�����E�ĉ��Ȃǂ����X�ɑł��ʂ��Ȃ���ǂ�ǂ�ӂ��ꂠ�����Ă������B

�@�����锼�ɂ͋I�m���n����̊w���H�i���ނ�j���ցB

�@�ĎJ���̉F��Z�Y���q���։����đł��ʂ������A�������̉Ƃŕ��o�i�������j�������ĈꝄ���ɐH�ׂ��������ߑ��̉ƁX�ɂ͂قƂ�Ǘ��\�������A�܂��܂���k�ֈ����Ԃ����B

�@����������A�g�����̕ĎJ�������E�����쑺�̓����̉ƘZ����ł��ʂ��A��g�̑����̎҂����������A��E�����g�̎҂��ꏏ�ɂȂ��ċ��{��d���������։������B

�@�ނ�͌�d���������̖��Ŕj��A��������A�䒷�����c�炸�ōӂ��A�����E�����E�đ��Ȃǂ��Ŕj��A�莿�̕i�X��K�Ȃǂ͎c�炸�I�m��֓������B

�@�����\�i�ꔪ��O�j�N�����ɐݒu���ꂽ���{��d���������͈ɓs�S���̏��i���ʂ�˂̎蒆�Ɏ��߁A���ƓI�������l�����悤�Ƃ������̂ŁA�{���̐ݒu�ړI�ł���R�Y���̌��Ղ�g�싽���o�̖؍ނ̗��ʂւ̉���ɂƂǂ܂炸�A�N�v�Ă⑼���Ă̔����A�ߗނ⍒�ނ��Ɏ���Ă̎莿�Ȃǂɂ܂Ŏ���L���Ă����悤�ł���B

�@���̂��ߕĉ��E�����E���_�ȂǂƋ��ɍU���̓I�ɂȂ����̂ł���B

�@�Ꝅ���̗v��

�@����A�Ꝅ���͎����߂̂��ߎs���쌴�֏o�������ӗ��҉��i�������̂��炽�߁j�X�c�v�E�q��Ȃǂ̖�l�ɑ��A�l���ڂ̗v����˂�����B����́A

�@��A�ė��߂���߂Ăق����B

�@��A�N�����Ԃ����Ír�n�̔N�v�͈ȑO�̂悤�Ɍy�����Ăق����B

�@��A��d����������p�����Ăق����B

�@��A�N�v����엳�@�l�i���㗊��j�̎���̂Ƃ��艺���Ăق����B

�Ƃ������̂ł������B

�@�ĉ��̒l�����v������͂��܂����ł��ʂ����A������ւ������Ŗ��m�ȗv�����������ւƔ��W���Ă����̂ł���B

�@�Ꝅ���͒��g�̑��X�̖�l���ݕ����l�̉ƁX��Śʂ��Ȃ���\���������A���g�ƒ��m���g�̋��E�ł��鍵��J�i�������Ɂj��ɂ�����A�ݕ������̖�l�{��y���Y�琔�l�ƑΓ��i�������j�����B

�@�u�肢�̌��͎����B�ɐ\���o�đ��X�Ɉ����v�A�Ƃ̖�l�����̐��@�ɑ��A�Ꝅ���͐�̎l���ڂ�

�@�u������c�ɂ����y�n�̔N�v�͔��̂܂܂ɂ��Ăق����v�Ƃ̗v���������Č܍��ڂƂ��A

�@�u������͂��Ă����̂Ȃ�c�炸��������ł��悢�v�Ɖ������B

�@��l���́u�l�����͕����͂����邩�Ǝv�����엳�@�l�̎���ւ̔N�v�̈������́A���̓����̂��Ƃ��킩��Ȃ��̂ŁA�a�̎R�֎f���������ʼn��邩�瑺�ֈ����v�Ɛ\�����������Ƃ���A�Ꝅ���́u�����ő҂v�Ƃ̂��ƂŁA�Ꝅ�͒��܂肻���ɂ݂����B

�@�Ƃ��낪���m�������ܘY�̘��i������j�T���Y�Ƃ����҂����g�̕S�������Ɍ��荞��

�@�u�y�y�̖�l�֊���Ă����͖����Ȃ����낤����A���̐����ʼn��̑g�X�։����|������d���O���o�����ė��邾�낤����A�����ŗ���ꋓ�ɍς�ł��܂��ł͂Ȃ����v

�@�Ƒ唧�E�ɂȂ�A���̑��F�X�ƎG���i��������j�������Ȃ����Ԃɉ����ʂ����B

�@�����ő��̈Ꝅ��������ɂ��ă��b�Ɖ��������ߖ�l������

�@�u����ł͌����쌴�i���Ȃт������j�ő҂悤�ɁB���`�����Ȃ��Ă�������炷���Ɉ��Ԃ�����v�ƌ����Ĉ�������B

�@�k�}�̎҂����͈��������m���g�A����g�A����g�̊e���ł�����l�A�����A�ĉ��A�n�m�Ȃǂ̉ƁX�����X�Ƒōӂ��Ȃ��牺�։��ւƉ����čs�����B

�@���߂̂����͋��ᖡ�i�Ƃ�����݁j�ƌ����Ē��Ԃǂ����Ō݂��ɒ��ׂ����A���݂������A�ōӂ��Ƃ���l��x�_�A�ݕ����l�Ȃǂ����ł��������̂��A�l����������Ƌ��ɂ������ɓ������Ƃ�Ȃ��Ȃ�A�߉�S�ɓ���Ƒ召�̋�ʂ��Ȃ����S���̉Ƃ܂őōӂ��A���݂�����҂܂ő吨�łĂ��Ă��܂����B

�@�\���̕���A�擪�͊�o�쌴�i����ł����j�ɒB����ɂ͓߉�E�������S�̕S�����y�i�́j���W�܂�A�쌴�͖�l�̐l�X�ł����ς��ɂȂ����B

�@�锼���c���i�ߑO�j�{�ԑy���Y�Ȃǂ̍ݕ���l���I�m���n��A�肢�͕����͂����A�����t���������ꂽ���瑁�X�ɑ��ֈ����悤�ɁA�Ɛ������B

�@�ɓs�S�̎҂����͒���삯����Ă����т�Ă��Ă����̂ŁA���t�����������낤�Ƃ������A�߉�S�̎҂����͌ォ���������̂ł܂����C���悭

�@�u�����������悤�ȏ��t���������Ă��ꂪ���ɂȂ�B

�@�ɓs�S��莖���������Ȃ��炻�̂܂܈�������獡�x�͋t�ɂ��O�����̏��։����đŚʂ����v

�@�Ǝ咣���A騂̐����C�����������̂ŁA��l�����͂�ނȂ����g���Ă��܂����B

�@�Ꝅ���͏\��������A�I�m���n��A��o�ԏ����P���A���̌�{���A��k�A��R��̎O��ɕʂ�A���������Ől�Ƃ�ł��ꂵ�Ȃ���鉺���߂����Đi��ōs�����B

�@�Ꝅ���̐擪���n���̒҂Ɏ��������A�ˑ��ł͑�ԓ��E�����s�E����s�E�ڕt�E�㊯�ȉ��̏���l��n���̒҂֔h�����A�哛���O�����ɍ\���A��Z�ړ��E��Z�擛�E�������͂��ߓS�C�E�|�E���E�Ό��Ȃǂ���������l�Z�Z�`��܁Z�Z�l�Ō��d�Ȕ��������đ҂��\���Ă����B

�@�����Ŗ�l�̑�\���o�Đ����ɂ�����A���x�������ⓚ�̖��A�Ꝅ���͊肢�͕̋��͂����Ƃ̏��t������A�[���c�i�ߌ�l���j�߂��ɂ��ꂼ��̑��ֈ��Ԃ����ƂɂȂ����B

�@�������Ďl���Ԃɂ킽���ċI�B�˂���邪�����Ꝅ���I����������̂ł���B

�@�������A�L�c�S�ł́A���̈Ꝅ����̏\�O������s���ȏ�ƂȂ�A�\��������\�����ɂ����đŚʂ����Ꝅ���������Ă���B

|

|

�@��d�҂̏���

�@�˂͈Ꝅ�����܂�Ƃ������Ɏ�d�҂̏����i�߂��Ɓj��ɂ��������B

�@�����̘Z���\�O������͂��܂����T���̌��ʁA�߂���ꂽ�҂͊C�m�S�̖k��������ɓs�S�̋��{���܂ł̊ԂŎl�Z�Z�l�߂��ɒB�����B

�@�����A���߂������ē��S���Ă��܂����҂���������A�Ꝅ�̔��[�ƂȂ������q�E��염���ōs��ꂽ�����߂�ł́A��d�҂Ɩڂ��ꂽ�҂̑啔���������Ă���A���l�������߂������̂̌��njܐl�͎ߕ�����Ă���B

�@�܂��A����J��ő����������������m�����̋T���Y�����S���Ă��܂��Ă���A���ǔނ͕߂����Ȃ��܂܂ŏI���Ă���B

�@����̎҂����̑F�c�͗̓������łȂ��A���A��A�ɐ���������ւ̎Q�q���A����R���̂��͂��ߓ́A���̂ɂ���сA�����ۂ߂Ė@�̂ɂȂ��Ă���̂�߂���ꂽ�ҁA���̂�g��֓��������̂̓����ꂸ�ɖ߂��ė��ĕ߂܂����ҁA�������čs���̂킩��Ȃ��҂ȂǗl�X�ł������B

�@��d�҂Ɩڂ����҂͓��S�A���̎��͎�B���邢�͑��a���A�ܐl�g�a���ƂȂ�A���X�ƍ߉Ȃ̐\���n�����Ȃ���Ă������B

�@�ł��d���҂͉ƍ�荏��i��������j�̏㎀�ߞ����i���イ����j�A���邢�͎a�ߞ���ƂȂ�A�Z����\�����A��������A�����\�O���A�\����\�����̎l��ɂ킽���Ĕ������Ŏ���A�c��m���ō���ɉ˂���ꂽ�B

�@�������L�c�S�̎҂͒n���̋{�����̑D�n����ł̍���ƂȂ����B

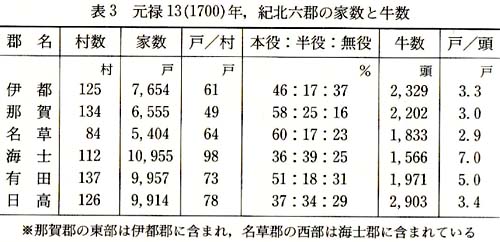

�@�S�㊯�x�z�n���̏��Y�Ґ��͕\7�̒ʂ�ł���B

�@���ɏ鉺����Z���A���邢�͈�Z���Ǖ��A�h�x���i�����Ƃ�����j�̏㉟���A�h�x��A�ߗ��K���ۂ��ꂽ�҂Ȃǐ��S�l�ɏ�����B

�@�܂��A�Ꝅ�ɎQ���������X�ւ͎O�Z�Z�����甪�ь܁Z�Z���̉ߗ��K���ۂ���Ă���A�t�Ɏ����ɓ������҂ɂ͖J�܋����^�����Ă���B

�@�˂̈Ꝅ�ɑ���́A�قڔ_���̗v������������̂ł������B

�@�ɓs�S�ł̌܃����̗v���ɂ���ɝۑ��n�i���j�̖ь��i���݁j�����{���N�v�����Ƃ��邱�Ƃ��������Z�����ɂȂ��Ă������A�����Ă̔�����͔F�߂��A�Ír�N��c���̔N�v�͌��Ƃ���A�ь������{����A���{��d�������͗��N�p�~���ꂽ�B

�@�Ꝅ�̗v���ƂȂ������ڂ̑啔���������̔ˎ厡�����ɍs��ꂽ����Ɋ֘A���Ă������߁A����͗��N�ˎ�̍���ނ��B��������Ȃ��Ȃ�A�N�v�̑����A��d�����̋����Ȃǂɂ���Ĕˍ��������Ē������Ƃ������v�͂ЂƂ܂��ڍ����Ă��܂����̂ł���B

�@�@�@�@�@8 �V�n�g�ƒn�斯�O top

�@�ٍ��D�̓���

�@�Éi�Z�i�ꔪ�O�j�N�A�y���[��̗�����A�����J���C���h�͑����]�˂ɋ߂��Y�ꉫ�ɏo�������B

�@���{�͂������A���{�����k�������B�I�B�˂ł����݂̊e���Y�Ɍ��d�Ȍx���𖽂��Ă���B

�@�y���[�͑��͋I�B���Ɍ���Ȃ��������A���Éi���N�㌎�ɂ̓v�`���[�`����ɗ�����ꂽ���V�A�̓f�B�A�i�����I�ɐ�����k�サ�A���Ɍ��������B

�@�f�B�A�i���̋I�B���ʍq�ɍۂ��āA�I�B�˂ł͘a�̎R�鉺����ъC���i���܁j�S��肩������i�����j�Ɏ���C�ݒn��ɔˎm���͂��ߑ����ꖜ�l�ɏ�铮���������Čx���ɂ��������B

�@���O�ӎ��̏�

�@�I�B�ˎ�҂̍ȁA�썇���~�i���킢�����߁j�́A���ꂩ�琔�N��̈����Z�i�ꔪ�܋�j�N��������A���̓��L�ɂ����āu���Ƃ����Ƃ��͂��Ȃ��A�����낵�����߂Ƃ͂Ȃ�ʁv�Ƃ��̎���ɂ��Ă̊��z���L���Ă���B

�@�ޏ��̊��z�̔w�i�ɂ́A�ٍ��D��������{�l���r�߂������d�Ȃ�Ж���������Ƃ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B

�@���Ȃ킿�A�Éi���i�ꔪ�l�j�N�\�ꌎ�l������ܓ��A�����m���݂̓��{�e�n���傫�Ȓn�k�̒������A�܂�����ɔ�����Ôg�̔�Q�����B�I�ɔ����̔�Q���܂��傫�������B�l����˂����l��Ôg����~�����Ƃ����L���Ȉ�̘̉b�����̎��̂��Ƃł���B

�@���N�ɂ͍]�˂������^�̑�n�k�Ɍ�������B

�@�Â��āA�������i�ꔪ�ܔ��j�N���{�͋����ᔻ�������I�ɕ������߂ĉ��Ċe���Ƃ̒ʏ��������сA�J�`��ɊO�����l��̋����i�����イ�j��F�߂邪�A���̔N����O�N�Ԃ͋��낵�������ŃR�����a���S���ɗ��s���A�����̐l�X�̖���D�����B�܂��A�����ɕ������㏸�ɓ]�����B

�@�������猩��A�����������Ƃ͂��ׂĈٍ��D�����セ�����Ԃ��������ɋN�������Ƃł������B

�@���̗��R���悭������Ȃ���Ε�����Ȃ��قǁA�������̐g�ɂӂ肩���邩��������Ȃ��s�K��N�����\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��s���Ȏ��オ���������Ǝ���ꂽ�̂ł���B

�@�������A���ː��x���܂��Ȃ�����Ƃ������ʂ��������̂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B

�@�V�n�g�̋���

�@���v�O�i�ꔪ�Z�O�j�N�����A���{�̗��j�͓�����ɓ˓�����Ƃ����Ă����B

�@���łɐ��N�O����s���Ȑ����̉��A�e�˂ʼn������m�⍋�_�Ȃǂ̂����ɑ��������i����̂����傤���j�������A�܂����݂Ɉӌ����������A�����捇�����Ƃ������ƂȂ�A�Ȃ��ɂ͒E�˂���ȂǁA�Â���]�ӎ���g���ӎ���ے肷�铮�����ڗ����Ă������A���̍��ɂ͐V�������Ђ̒��S�Ƃ��Ă̓V�c���߂����Č������Η����A�l�X�ȂƂ���ŁA�l�X�ɓW�J���n�߂Ă����̂ł���B

�@���v�O�N�����\�O�����F��̂��߂̑�a�s�K�����肳���ƁA�������Δh�̂����ꕔ�̎҂����̐�삯�����Ƃ��Č����̒��R������叫�ɑՂ��A���s����͓����܂���āA�\������a�̍��ܞ��ɋ��������B

�@���̎��̐l���͎��ܐl�قǁB

�@�ނ�͎����V�n�g�Ə̂��A�ܞ��㊯�����P���A�㊯���x�z�̒n��V���̗̒n�Ƃ��邱�ƁA����єN�v�����̗߂�z���B

�@�Ƃ��낪�A�����\�������s�Ő��ς�����A�������Δh�͒�����ł̒n���������A���s����Ǖ�����Ă��܂����̂ł���B

�@�������{����́A���R�����͒��g�ł͂Ȃ��Ƃ��A�S�R�E�F���E�ÁE�a�̎R�̊e�˂ɏo���𖽂��A�㌎�l���ɂ͋��s���E�ɒǓ��߂������B

�@�V�n�g�͏\�Ð싽�m�����債�A������\�Z���������U����������s�A�V�̐�҂ɑދp����B

�@���̌�V�n�g�͏\�Ð싽�����܂悢�A�₪�ď\�Ð싽�m�̎x���������āA�㌎���{�ɂ͊e�˕��Ɉ͂܂��ł��Ă����B

�@�V�n�g�ƋI�B�ˁE����R

�@�V�n�g�̋����Ƃ���ɔ����l�X�ȓ����́A�����ԗ̎�Ƃ��ď����̏�ɌN�Ղ��Ă����I�B�˂⍂��R�̌��Ђ�₢�����A���̎x�z�̊�b�������Ă��邱�Ƃ𔒓��̉��ɂ��炷���ƂƂȂ����B

�@�����������Č��Ă݂悤�B������\��������\�O���ɂ����Ă̐^�钆�A�V�n�g�̈ꕔ���������Ĉɓs�S���[�̕x�M�i�ӂ��j�����獂��R�����B

�@����R�ɑ��V�n�g�ւ̖��������߂邽�߂ł������B

�@����R�ł͊w���i������j���E�s�l�i��������j���E���i�Ђ���j���̎O�h�����\���o�Č����A�b����������B

�@�Ƃ��낪�A�ނ�͏@���_�œV�n�g������ł����A��R���Ă������ɂ��邼�Ƃ����V�n�g�̋����ɋ����A���̏�𗽂����߁A���ɓV�V�n�g�ɖ�������Ƃ̐����i�������j��n���B

�@����������ō���R�͗̓��̒n�m�i�����j��a�̎R�ɋ}�s�����A��`���A�I�B�ːl���̓�����S�҂��ɂ���B

�@����R�Ɍ��ꂽ�V�n�g�͍����U���̂��߂��A�܂��Ȃ�����R�𗧂����������A����R�ł͔ނ�̍ė��P�ɋ����Â����B

�@����R����̋}�����I�B�˂ɂ́A���R�����͋U�̒��g�ł���Ƃ̕��������s����͂����Ƃ���ł������̂ŁA�����ɕ����̔h�������肷�邪�A���ۂ̓����ɂ͂����Ղ�Ǝ�Ԏ�����B

�@���ソ���͐��ɕ����O��畏��i������j���d�˂Ă����̂ł���B

�@�Óc���Ɩ@������

�@���������̒��ł����Ƃ����₭�A���M�S�ɍs�������̂��A�I�B�ˎm�Óc�퍶�q��̑g�D�����Óc���ƁA�a�̉Y�@�����Z�E�k�������̑g�D�����@�������̓���A����ƍ���R�̒n�m�i�����j�����ł������B

�@�Óc���̃����o�[�ɂ͊C�m�S�E�߉�S�̒n�m�������A�@�������ɂ͎͗m�⏤�l�ȂǗl�X�Ȑg���̐l�X�����āA����������K�̕��m���Ƃ�������̂ł͂Ȃ������B

�@�Óc���́A�˂̋������A������\����������i�̂��݁j�E�ې��i�܂邷�j�E�����i������j���ʂւƓ��u����Ȃ��畺��i�߂�B

�@��\�����锼�A�����͍���R�֓o��Ƃ����̂ŕ��͂̏h���ŋx��ł���Ƃ���ɁA����R�n�m�̊쑽�i�����j�~��[���Ȋ�Ō���A�����̓o�R��܂Ȃ���ɗv�������B

�@�쑽�́A����R�w�����̒n�m�ł��������A�V�n�g������R�ɏo���������ƂȂǁA���O���Ęa�̎R�ɕ����l�ł���B

�@�ނ́A�ꍏ�������Óc��������o�R����悤�ɂƂ̍���R�̗v������A�������̎����i�߉�S�r���j�Ŏ���A�l���Ƃ��đ����̕S������W�߂ċI�m��̑Ί݂ŒÓc���̓�����҂��Ă������̂ł������B

�@�Óc�́A�쑽�̗v���������A���̔��������̖�̂����ɓo�R������B

�@�Óc���ɂÂ��Ė@���������o�R���A���������������R�����̓V��{�E���Ȃǂɏo�����Đw�n�̍\�z�ɂ�����B

�@���ۂ�ق�L�Ȃǂ𐁂��炵�Ȃ���s������ނ�̎p�����č���R�̑m����͂���Ƒh������v����������ɈႢ�Ȃ��B

�@��\����A��ԓ�����Z�ɗ�����ꂽ�˂̐��K���Z�Z�Z�l���肪�悤�₭�攭�Ƃ��č���R�ɓ�������B

�@���ǁA�V�n�g�̒����ɏo�������I�B�˂̐l���͎O��Z�Z�l�A�ו��̉^���Ȃǂ̗͎d���Ɏg�����ꂽ�ݕv�͌܁Z�Z�l�ɒB�����B

�@�������A�I�B�˕����h�����ꂽ�n��͍���R�����ł͂Ȃ��A�̓��S��ɂ킽���Ă��邪�A�I�B�˕���͓����������݂��A����ɕ������w�������ɂ����Ă��퓬�̗E�C�������Ȃ����̂����������̂ł���B

�@�ˑ̐�����ւ̓��Ɩ��O

�@�V�n�g�̎����͌Â����Ђ����̎��Ԃ������A�ꕔ�m���⍋�_�w�̒��ɐV�����͂��䓪���Ă��邱�Ƃm�Ɏ������B

�@�Óc�퍶�q��Ɩk�������ɂ��Ă͂��łɏq�ׂ����A����R�n�m�ɂ��Ă��q�ׂĂ����˂Ȃ�Ȃ��B

�@����R�n�m�Ƃ́A����R�̂ɏZ�Â��y���̌n���������ҁA���邢�͋ߐ�����Ɏ����Ă��̒n�ʂɎ旧�Ă�ꂽ�҂ȂǁA��X�ł��������A��������g���I�ɂ͒n���ł��鍂��R�ɏ]������S���Ƃ��Ď戵���Ă����B

�@�ނ�͂��������g���̎҂Ƃ��āA���̎��A���łɏq�ׂ��쑽�Ɠ������g�ɂ��Ď��ɂ��������̂ł���B

�@�ނ�̍s���ɂ́A����R�̎w�����������Ƃ͂����A���ۂɂ͂قƂ�ǂ������I�Ȑ��i�̋������̂ł������B

�@���̓_�A�ނ�̂����A�Ⴆ�Έɓs�S�����i�ނ������j���i���A���{�s�j�̑吼���ɂ��Ă��A�܂��߉�S�������i�������j���i���A���蒬�j�̌Ñ�F���ɂ��Ă��������L�߁A�����̐l�X�ƌ𗬂��邽�ߓ��{�e�n������̌����d�˂Ă����B

�@�吼���́A�V�n�g�̒��S�l���ƂȂ������{�ÔV���ƒm�����Ă����Əq�ׂĂ��邵�A�܂��k�i�쑽�j�~��́A��a�ܞ��̋Ή��ƐX�c�ߍ��i���肽�Ă������j�Ƃ��̉Ƒ������̎����̌�ł����܂��Ă���B

�@�ނ�͌c���O�i�ꔪ�Z���j�N�\������R�̋Ή����Ƃ������ׂ��������g�D���i�������s�l���n�m�̂݁j�A���N����n�܂��C�푈�ɍۂ��ẮA�m�a���{�i�ɂ�Ȃ��݂̂�j�ɋ����i���ԁj���Ėk�z����̐푈�ɂ��]�R����B

�@�����ɎQ�悷�邱�Ƃɂ���āA����̎�̓I�Ȉӗ~�����A�܂��g���̏㏸�����Ƃɂ�閞�������������̂��Ǝv����B

�@����A�I�B�˗̂ɂ����Ă͌c����N����B�����̎��s�Ȍ�A�˂͗̓��̒n�m�w��S����Ƃ���e���̑g�D�ɗ͂�����B

�@�˗̂̒n�m�����ɂ����Ă��A�V�n�g�̎����Ȍ�A�Ȃ��Ύ����I�ɍ����̌�����Ȃǂ��s���Ă������A����ɔ�p�̂����邱�̏e���Ґ��ƌP���ɂ������邱�ƂƂȂ�B

�@���̏e�����A�������ԎD���I�O�䎛�i���݂��ł�j�̂���g���g�ł́u�k����v�i�悤������j�A��������O�ԎD�����͎��̂��镲�͑g�ł́u�痳���v�i����イ�����j�Ɩ��t����ȂǁA���ꂼ�ꈤ�̂������悤�ł���B

�@�˂́A�����̗L�͎҂ł�����n�m�w�𗘗p���A���̎x�z�̉�����}�낤�Ƃ��Ă����̂ł��邪�A�n�m�����ɂ����ẮA�˂̂��������Ή��ɑ��ĕK�������������ᔻ�I�Ȓf��������A����Ƃ̒f��A���������݂悤�Ƃ͂��Ă��Ȃ��B

�@�����ɁA�������I�k�ɂ�����n�m�w�̐����v�z�̂���悤��������Ă����Ƃ����Ă������낤�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|