|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章

第五章 成長の「礎」(いしずえ)

1 完了形でない村 top

梅地・長島よりさらに大井川をさかのぼった上流、南アルプス前景の山々が迫り出す山裾に、井川という村落がある。

正確には静岡市井川、全国の市町村の中でも指折りの広さ(一一四六平方キロメートル)をもつ静岡市のうち、最北端に位置する村である。

井川地区には、中部電力が建設した井川ダムがあることは、すでに述べた通りである。

このダム自体のことについては後に詳述するとして、梅地・長島が現在進行形の「水没の村」とするならば、井川はいわば過去形の「水没の村」であると言える。

戦後を振り返れば、幾百、幾千の家々を湖底に沈めて、全国各地に電源開発のダムが造られ、世界でも類例を見ないとまで言われた日本の高度経済成長を底辺で支えた。 |

写真-14 井川本村の家並み

|

その点で、ダムこそは原基的な日本の成長の礎であろう。

少なくとも、重要な礎の一つには違いない。井川もその例外ではない。

だが、このダムを地方の側、村の中から見ればどうか――。

過疎地開発のバネとされ、山村蘇生の願いを担ったダムと、それに伴う地域開発は、本当に狙い通りの成果を達成しただろうか。

逆に、ダムは戦後の高度経済成長策と相俟って、過疎を助長し、村を疲弊させ、山を乱し、川を荒らしたことはなかったか。

中央からすれば成長の礎である、この山奥に忽然と出現した近代の威容は、村自体にとってみれば、灰色の巨大な墓標ではなかったか。

こうした問いに対する答を求めて、私は井川を訪ねた。

そして井川は、一定の答を出してくれた。

それは以下に記す通りである。しかし、これはもちろん、最終的な解答ではない。

なぜなら、この村は、まだまだこれから変容するだろうからである。

ダムの影響は、深い刻印として、四半世紀を経た今も、この村に様々の形で残っている。

その意味からすれば、井川は確かに過去形の「水没の村」であるが、しかし、決して過去完了形のそれではない、と言える。

さて、井川に目を移してみょう。

井川に、静岡市街から出かけるには、二通りのルートがある。

一つは東海道線で一旦、金谷に出て、大井川鉄道を利用して井川に入る方法である。

そしてもう一つは、静岡市中心部から定期バスなどを利用し、山越えをして井川に入る道である。

前者はすでに述べたようにSL(大井川本線)とミニ列車(井川線)の旅であり、後者は深い谷を車窓に見ながら葛折りの県道を登り下りするコースである。

後者のルートをとった冬のある日、一日二便しかない新静岡、バスターミナル発井川行き定期バスの乗客は、途中の停留所で一人降り、二人降りして、道半ばにしてとうとうバスの中は私一人になってしまった。

時は一月下旬。観光のオフシーズンとはいえ、広い車内に運転手とガイド嬢と私の三人ではやはりあまりに寂しい。

しかし、これは何も特別なことではない。これが普通なのであり、井川が置かれている現在の状況を象徴している。

途中、峠のふもとの茶屋で、運転手、ガイド嬢と私の三人で一緒になってオデンをつっつき、一服したあと、定期バスは再び井川に向けてヘアピン・カーブを登り出す。

富士山の見える富士見峠を越すと、これまであまりなかった雪が道端に山となり、道は一転して下り坂となる。

車窓には雪と木立ちの寒々とした風景が果てしなくひろがり、そのはるか北の彼方に、三〇〇〇メートル級の南アルプスの連山が望見できる。

聖岳や上河内岳である。

「お客さん、どこまで?」

「井川本村の市役所の支所まで。あとどのくらいかなあ」

「そうねえ、三〇分ぐらい。井川小学校前で降りるといいだよ」

車内で交わす言葉は客と車掌というより、私語に近い。

狭い道ですれ違う定期バス同士は、互いに無線機を使って道路の崩落個所や路肩の危険個所などを教え合う。

山間部を切拓いてつくった山岳道路は土砂崩れなどもひんぱんで、一夜にして道路事情が変ってしまうこともしばしばだからである。

対向の定期バスをすれ違いざまのぞいてみると、向こうも乗客がだった一人だった。

定期バスが峠を下り切ったところに、大井川の本流を南北に両断する巨大なコンクリート堰堤がある。中部電力の井川ダムである。

堰堤の高さ一〇三メートル、長さ二四三メートル、有効貯水量一億九七〇万立方メートル(八〇年九月現在)、最大出力六万二〇〇〇キロワット。

一九五七年(昭32)九月完成したこのダムは、日本初のホロー・グラビティ式(中空重力=ダムの堰堤内を空洞にした方式)ダムとして中部電力が総工費約一五〇億円と四年の年月をかけ、延ベ一〇〇万人の作業員を動員して建設したものだ。

なるほど堰堤の上から足下の発電所を見下ろせば、吸い込まれそうな感覚にとらわれ、足がすくむ。

振返ったダム湖(井川湖)は冬の渇水期のためか、水量は少なく、両岸のムキ出しの岩肌があらわに見える。

水面は普段の湛水線より一〇メートルも下だろうか。

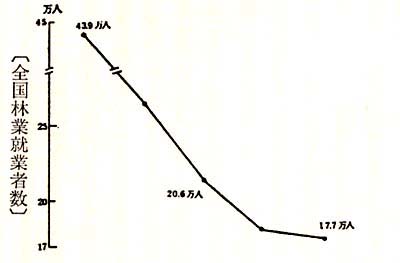

図-8 井川地区の人ロピラミッド |

井川の本村は井川ダムの堰堤の上の道をわたり、さらにバスで一五分ほど走った大井川右岸にある。

本村は湖から迫り上るわずかな緩傾斜地に二〇〇戸ばかりがひしめく。

目につく建物といえば、県道から湖水寄りに下った静岡市役所井川支所、山側に登った井川中学校、井川小学校、それに旅館ぐらいなものである。

山村の例に洩れず、ここでも老壮年の人たちを多く見かける。

八〇年一〇月の国勢調査では井川地区の人口は五六三世帯、一四六九人。

これを年齢別にみると、図-8のようになる。

見ればわかるように、この図型はピラミットなどというものではなく、菱型に近いいびつな形である。

私は井川小学校前の停留所でバスを降りて、井川支所を訪ねた。

井川では数少ない鉄筋コンクリート造りで、消防などとの合同庁舎の形になっている。

井川ダムで約七五〇戸のうち一九三戸が水没、その中で九〇戸が静岡市内など村外に移転しましたね。

残ったのは五五三戸ですが、今ではさらに減って田代、小河内、大島、上坂本、口坂本など周辺一八地区を合計しても四五〇戸ですよ」

支所長が静岡市役所の本所に出張中で留守とのことで、代わりに応対に出た課長さんがこう説明してくれた。

ダム建設当時の記録は、いくつかの本にまとめられたもの以外、詳しい資料はもはや支所にはない。

かわりに私は当時のことを知っている古老を何人か教えてもらった。

2 井川の金八先生 top

支所を出て、急な坂を一〇〇メートルも下れば湖岸のコンクリート堤に出る。

灰緑色に濁った湖面や湖岸は人影も見えず、静かそのものであった。

コートの襟を立てじっと湖面を見ていると、四半世紀にわたる、ダム以後の村の歴史が水底から旅人の私に何かを語りかけてきそうな錯覚に陥る。

総貯水量一億五〇〇〇万立方メートルにも達する、当時の日本としては三本の指にはいる大きな人造湖をつくり出した井川ダム。

戦後ニッポンの高度経済成長を支える一つとなったこの威容の陰に、村の人口の四割(約一二〇〇人)の生活と、田畑・山林三〇〇ヘクタールが湖底に消えたという。

一九〇九年(明42)生まれの荒尾英太郎さんも井川村(一九六九年〈昭44〉一月に静岡市と合併する前、井川は安倍郡井川村といった)の下島(したしま)に住んでいて、家屋が水没した。

井川尋常高等小学校卒業後、苦学して体育専科正教員の資格をとった荒尾さんは静岡市内で小学校教員をしたあと、召集を受けて北支へ送られた。

幸いその後、井川に戻り、国民学校で教育に携わる一方で在郷軍人分会長などをやったが、このため、敗戦とともに公職追放の憂き目をみた。

一九五一年(昭26)、追放令が解除され、荒尾さんは井川中学校の見習い体育教員として再び天職とも言える教育の道に入った。

井川ダム建設計画が木格化してきたのは、この頃からである。

元々井川は、すぐ下流に接岨峡(せっそきょう)と呼ばれる険しいV字谷が続くため、明治期からダム建設の好適地として何度か建設計画が浮上してきた。

日英同盟の結果として設立された合弁の日英水力電気によるダム建設計画などは、その典型的なものの一つであった。 しかしそのたびに計画は様々な理由で立消えになり、実際にダム建設計画が動き出したのに戦後になってからである。

一九四八年(昭23)に静岡県の総合開発計画の一環として計画された井川ダムは、翌年、ボーリングなどの基礎調査が行われ、一九五二年(昭27)には政府から井川ダムの基本計画が発表されるに及んで、いよいよ現実のものとして動き出した。

それとともにダム建設の土木作業員がどっと井川に流れ込んできた。

表-2を見ればこのところの事情がよくわかる。

元々三〇〇〇人弱だった井川の人口がダム建設中の一九五五年(昭30)には五〇〇〇人を超えている。

| 「労務者は東北、九州、千葉、山梨と、実に様々な所から流れてきたね。 子供たちは一つ所で腰落ちつけて満足に教育を受けるということがない。だから、いろんな子供が私の中学にも入ってきただね」 |

生涯平教員で通した荒尾さんのダムヘの想いとなると、まず当時勤めていた井川中学校の転校生のことだ。 |

表-2 井川の人口の推移

|

「ひどい場合には、子供が親に捨てられたりしてね。

労務者として流れてきた父親が横浜の病院に入院するハメになったら、母親がその子を捨ててどこかいっちゃった。

飯場ではかわいそうだというんで、私の家に呼んで御飯を食べさせてやったり、修学旅行にも私が下着からこずかい銭まで全部準備してやって、連れてったりしたよ。

その子の場合はまあ、特別だったが、そういった貧しい子供は非常に多かったねえ。

私は自分白身の子供なんかにはあんまし服なんか貿ってやれなかったけれども、自分の受持の子供は何かと面倒を見たんで、家内によく文句を言われたよ、ハハハハ……。

捨てられた子? お母さんは二号さんだったんだね。

本妻は山梨県にいるというんで、中学を卒業したとき、実家まで連れていった。

親戚の人がそりゃあ喜んでくれてね。その子はというと、高卒後、甲府でソニーの代理店やっていて、ブドウや手紙をよく送ってくれたよ。

この頃ちょっと途絶えているが、どうしているかなあ」 |

炬燵にあたりながら当時の中学の子供たちを語る荒尾さんの口振りに、なつかしさとともに優しさがにじみ出ている。

井川は当時、「陸の孤烏」と呼ばれた。

四方を南アルプス前衛の山々に囲まれ、「大都会」である静岡へ出るには標高一二〇〇メートルの大日峠を越えなければならない。

荒尾さんも小学校五年生のとき、兄に連れられて初めてこの峠を越した。

安倍郡下の牛妻まで約五〇キロの山道を歩き、そこから静岡市の井守まで軽便鉄道を利用した。

静岡市中に着いたのは翌日の夕方であった。

不便さをいわば生活そのものとして暮らしてきた当時の井川の人々にとって、便利さに象徴される文明の波は、大日峠のはるか手前で止まっていた。

静岡は山の彼方の大都会であり、そこへ通じる林道の建設は井川へ豊かさとか便利さという名の“文明”を運び込んでくるはずであった。

だからこそ、井川ダム建設計画が浮上したとき、井川の人々が真先に建設側の中部電力に要求したのは「井川−静岡間の林道(大日道路)を井川ダムの完成するまでに建設すること」であった。

井川ダム対策委員会が補償の三大原則の二番目、三番目として要求した

「村造りを良くして、文化の水準を高めること」

「村民の納得のゆく個人補償の完遂と、現在の生活を上まわる民生の安定を図ること」(武市光章『大井川物語』三昌堂書店)という残り二項目は、すべてこの大日道路建設の賜物であり、道路建設の副産物であると言ってよかった。

一年以上かけた補償交渉では中部電力は一億円の慰謝料を井川村に支払うことのほか、この大日道路建設を補償の一つとして認めた。

井川ダムの満水面は標高四四五メートルである。先に述べたように荒尾さん宅も水没の対象となり、田畑などを坪(三二二平方メートル)七〇〇円で提供し、坪二四〇〇円で当時茶園だった今の敷地を買った。

「ダムで家が沈む、年寄りにはやっぱり故郷をなくすような気持だよね。

あん時は最後まで家に残っていたら、どんどん水がたまってきて、驚いたね」

前掲の『大井川物語』によると、ダムによって水没したらのは、住宅一九四棟、倉庫物置一一五棟、その他一四二棟、工場三八棟、公共建物一二棟、神社仏閣八棟、田二万二四二〇平方メートル、畑五万七四二〇平方メートルである。

「今でも春先の渇水期には水没した中学校などの土地が見えるですよ。

ヘドロがたまってもう建物跡なんかはよく見えないけど、そんなものを見ていると時々子供たちのことをフッと思い出したりするねえ。

いつか、子供と一緒に雑巾かけしていたら同僚の先生から

「生徒と一緒に雑巾がけされたんでは困る。我々の立場がない」って抗議を申し込まれたことがある。

私は一生ヒラ教員で戦地に引っぱられ、ろくな勉強もできなかったが、ただ子供とは一生懸命接触したよ。

やっぱり、子供と一緒にやらないといけないね。

テレビで金八先生なんか見ていると、あれぐらいは自分もよくやっていただよ」 |

瞼には、時間を超えて子供たちの笑顔や泣顔が蘇ってくるのだろうか。

春まだ来ぬ寒風の中で県道にじっと立ち尽して、井川湖を見下ろす荒尾さんの後姿が印象的であった。

3 ダムの鬼子 top

荒尾さんの場合は家屋が水没しても村に踏みとどまった。

だが、井川ダムのため離村した人々はどうなっただろうか――。

井川支所の話によると、離村組は水没一九三戸のうち約九〇戸である。

ほとんどが静岡市と富士宮市周辺に新天地を求めて集まった。

静岡市内で不動産取引業を営む大村素夫さんもそのうちの一人である。

静岡市の中心街から北へ約三キロ。井川へ向かう県道の途中、安倍川にほど近い井宮町に「大村宅建」がある。

大村さんは一九二三年(大12)生まれで、出身は荒尾さんと同じ井川下島。

井川尋常小学校卒後、現在の井川農協の前身の井川産業組合に勤めたが、軍隊にとられて南支へ。

命を拾って復員、父のメソパ(木で造った弁当箱で、井川の民芸品)づくりを手伝いながら、仲間とともにシイタケ栽培を始めた。

軽いもので金額的にも大きいもの、しかも材料が自給できるものでないと井川では産業としては成り立たない――

これが井川で新しい事業を始める大村さんの信念であり、これは今も変わらない。

シイタケをはじめたのはシイタケ栽培がこの条件に合ったためだ。

が、当時井川ではシイタケ栽培はほとんど行われておらず、大村さんにとってこの事業は一つの賭けであることに違いはなかった。

「昭和二一年頃だったかな。

メソパをつくっては大井川、安倍川、清水の興津川の川筋を一人で行商をやったねえ。

メソパは春から秋にかけて一日五個ぐらいずつつくり、それを冬になって行商して売り歩くわけですよ。

なぜ冬場に行商するかと言えば、寒いとメソパをつくって、仕上げの漆を塗っても乾かなくなって、仕事にならんからです。

四〜五日から半月間、知合いの民家を泊り歩いて行商した。

戦争で歩くことはそんなに苦にならなかったが、おもしろいように売れる日がある反面、全く売れずに苦労した時もあったね。

行商は五年間ほどやったが、その資金でシイタケ原木の山を買ったわけですよ」

シイタケづくりといっても、ズブの素人で原木を切るナタの研ぎ方も全くわからない。

それでもこれからの井川の農林業の新しいあり方だと思って、仲間とともにがんばった。

ところがシイタケ栽培がやっと軌道に乗った一九五三年(昭28)頃、ダム建設の話が出てきた。

当時、大村さんは青年団長をやっていたので、井川ダム対策委員に選ばれた。

井川村議会はほぼダム誘致派で固められ、井川ダム対策委員会とはそれを村民に納得させる機関のようなものであったという。

時の村長も「ダムができてよかった、という村にしたい」と広言してはばからなかった。

敗戦から立ち直り、産業を興すには電源開発が必要なことはよくわかる。

今日流に言えば、エネルギーの必要性はわかる。

しかし、大村さんはダム建設に反対だった。単に村を水没させたら、自分のシイタケに注ぎ込んだ苦労が烏有(うゆう=無駄)に帰すると思っただけではない。

発電される電力を安く井川に供給したり、この電力を利用して製材など山林資源の加工を行い、労働力を吸収できる産業を井川に興すなどの具体的な施策がない限り、井川はとても生残れないと考えたからに他ならない。

「山林や山畑を高い値段で売るだけならダム対策委なんていらない。

村の発屐のためにちゃんとした対策を立てることこぞ大切だ」――

こう考えた大村さんは世論づくりのため、「親交会」という集まりを作った。

親交会の「しっかりした村造りを」という訴えは村民の支持を受け、一時は村の人口の二割近くがこの集まりに顔を出すまでになった。

だが「親交会手強し」と見た中部電力とダム工事を請負った間組(はざまぐみ)が親交会切崩しに動いた。

親交会の役員を料理店へ誘っての説得が始まった。

大村さんに言わせれば、中部電力や間組の担当者は「手練手管の専門家」だった。

それに比べて組織にもならない親交会はこうしか個別の誘いにきわめてもろかった。

ふと気がついたとき、親交会の役員の言い分は微妙に、しかし確実にこれまでと変っていた。

しっかりした村造り、といったこれまでの地元対策の主張は蔭にかくれ、補償額の話がいつしか前面に出ていた。

補償のことに話が及ぶとき、大村さんの口から「籠絡」「寝返り」という激しい言葉が飛び出す。

「一杯飯みに行こうという誘惑は私個人ははねつげたつもりだった。

だが、まわりが変ってしまっていた。これではもう何を言ってもダメだと思った。

間もなく、村当局と県、中部電力の合意に基づく補償額が提示されてきた。

ショックだったね。負けたと思った。

その時にカネで買収された人は今でも許せない部分があるし、シコリは今も消えない。

満足感といえば、自分が欲得のためにあの時、主張を曲げなかったということだけですよ」

井川ダムができてもう四半世紀である。しかも大村さんの語る話はそれよりも古い三〇年近く昔の出来事である。

なのに大村さんの言葉には、昨日の出来事を語るような気持の高ぶりがあった。

ダムが井川の人々に残した心のしこり、わだかまりの深さを、垣間見た思いであった。

大村さんが井川村議会の一部から「アカ」呼ばわりされたのもこの頃だった。大村さんは悩んだ。

「アカ」呼ばわりされたからではない。

いずれにしろ自宅は水没することが決まっていたから、これからの生活をどうするかということであった。

五歳を頭に子供は二人。町に出て食べていけるかどうかわからない。村に残るか、思い切って町に出るか――。

ダムができるというので井川は木が切られ、道路が造られて騒然とした雰囲気になっていた。

切られた材木は足場材として売られ、建設作業の日当も当時としてはべらぼうに高かった。

たとえば索道(ケーブル)で木材を搬出する仕事は一日四〇〇〇円。一週間も働けば一ヵ月の生活費を稼ぐどころか、オツリさえ返ってきた。

井川の人の中には、だから、こうした日雇い仕事に飛びつく人も多かった。

だが、大村さんの場合は少し違った。

「こんな大金をとったら自分がダメになる。一から出直す覚悟を決めているのに、これじゃ町に出て遊ぶことしか覚えないではないか」

他所の人が高い日当めあてに井川に流込んでくる時に、大村さんは逆に村を出る決心をした。

奥さんも静岡市内出身だったから、静岡に出ることはむしろ大歓迎だった。

一九五四年(昭29)二月、静岡に移転。名古屋相互銀行静岡支店などで外交員を約一五年間ほど続け、その間に宅地建診取引員の資格をとり、一九七〇年(昭45)大村宅建を開業した。

「井川から出てくるときは土方でも何でもしようという決意で来た。

しかし、幸いそれはどの辛酸もなめずにここまでやってこられた。

銀行員時代の経験を生かして顔なじみもつくったし、まずまずですね、今のところは」

そういう大村さんだが、残念なことが一つある。故郷の村や山河を見て「ダムができてよかった」とは言いたくてもなかなか言えないことだ。

「ダムができてよかった」と言った当時の村の幹部の息子たちは、その言葉と裏腹にさっさと井川を見限って静岡に出て行ったという。

「私の考えは今でも間違っていなかったと思う。

安定した産茶や職場をつくるのは村の発展にとって不可欠だ。

ただ、悔やまれるのはそれを実現するには我々は力不足だったということだ。

建設当時のことを思い趁こすと、あぶく銭のために一時的にせよ、村中空騒ぎしたという印象だけしか残っていない。

井川といやあ、昔は勤勉で、まじめな土地柄だった。

次男、三男は口減らしのために静岡に出されたが純朴で、粗食に耐える、なんて言われたもんだ。

ところがダムは村の人々に怠惰な気風を残したと思う。

シビアな環境の中でしか、人間の素質は良くならない。

楽をしてカネをとる式の考えは、ダムの鬼子だ」

当時を思い出しながら語る大村さんの口調は、ある時は昔を懐かしむように淡く、ある時は昨日の失敗を悔やむように残念そうだった。

「ダムの鬼子」――それは今や大村さんの言う人の心の中にとどまらず、自然の生態系を様々に狂わせるものとして村や川、そして下流の海岸や海にまで、いたる所に形や姿を変えて、人々の眼前にヌッと顔を出しつつあるように私には思える。

4 弄(もてあそ)ばれた半生

top

大村さんのほかにも私は何人かのダムによる井川離村者を訪ね歩いた。

清水市江尻東に住む佐地正雄さん(五四歳)はダム建設話が持上って真先に移転した組の一人である。

家屋は水没しなかったが、ダム建設の作業場に必要と言われて、思い切って立退いた。

清水市に移ってからは旅館業、熱帯魚の飼育、電気工事店勤務と職を転々と変え、今はランなど花の栽培に取組んでいる。

佐地さんの歩んだこの三〇年は真に浮沈の激しいものだったが、それはそのまま日本の高度経済成長の軌跡のようにも見える。

佐地さんが清水市真砂町に補償金をはたいて旅館を買ったりは一九五三年(昭28)九月のことだ。

旅館業を始めた当時は目のまわる忙しさであった。

というのは、清水港が漁港だったため、遠洋のマダロ漁船などが大挙して寄港したからである。

一九五五年、五六年と相次いで別館を増築したのもこのためだ。

ところがこの後、清水港がわが国の経済発展を背景に静岡、清水から首都圏までを後背地とし、鉱工業品を中心とする貿易港に衣替えして、漁業基地が焼津に移り始めてから、風向きが一変した。

貨物船ではいくら港内が一杯になっても乗組員が限られている。

旅館業はやっていけなくなったのである。

佐地さん、小熱帯魚を飼い出したのは、生来の生きもの好きの性格からだが、ちょうど清水での旅館業が斜陽になったころ、この熱帯魚の飼育がブームを迎えつつあった。

いわゆるぺット・ブームである。佐地さんは思い切ってこのブームに乗った。

朝は熱帯魚のエサのユスリカを川や溝からとってきて飼育家に配り、夜は夜で各家庭へ水槽を設置してまわった。

売上げは多いときで一日一〇万円。

静岡県鑑賞魚組合の初代組合長も務め、いつしか本業は旅館から熱帯魚に移っていた。

一九七三乍(昭48)の石油ショックは、こうした佐地さんの出直しの夢を再び粉々に打ち砕いた。

電気代が三倍ほどにハネ上がり、保温や照明など何かと電気代のかさみ熱帯魚飼育をやめる人が続出、ブームはいっぺんで下火になったためである。

静岡、清水地区で六〇人ほどもいた県鑑賞魚組合の組合員で廃業する者が続出、当時の組合長は不渡り手形を出したまま行方をくらませてしまった。

佐地さんはとうとう熱帯魚をあきらめ、近くの電気工事店にとりあえず転職した。

考えてみれば、佐地さんの半生ともいうべきこの三〇年間は、否応なくダム建設をはじめ日本の経済成員の波の巨大なうねりの真っただ中に投出され、弄ばれた半生であった。

運命のいたずらと言ってしまえばそれまでだが、佐地さんの半生に山間の少数者を切捨てて進められた戦後日本の高度成長の「業」を見ると言えば過言であろうか。

佐地さんと清水の自宅で話し込んでいる最中、ランの花の植えられた玄関先の庭から、父親の儀作さん(八五歳)がひょっこり姿を見せた。

井川ダムのできるまでは山で伐採した木材を川で下流の島田方で流送する川狩などに従事していたという儀作さん。

「年取って大分耳が遠くなりましたが」と佐地さんは言うが、節くれだった手やがっしりした体躯に昔日の山仕事の面影がただよう。

「ダムで土地をとられて、やむを得ずここにやってきた。

(ダム建設については)立派な衆がやることだし、反対しても何だからと息子まかせでやってきたが、この年になって、やっぱり向こう(井川)が恋しくなる」

言葉少なに語る口調に、井川への想いが込められているようだ。

幾人か訪ね歩いた井川離村者の口から、私は「ダムができて井川は本当によかった」もしくは「よくなった」という言葉をとうとう最後まで聞けなかった。

では、ひるがえって井川に住んでいる人々は現在の井川をどういう目で見ているのだろうか。井川の現在はどうなっているのだろうか――。

5 過疎地の子供たち top

井川の人口構成についてはすでに述べた。

このいびつな年齢構成のひずみは真先に小学校とか幼稚園の児童数の変化となって現れる。

井川本村を縦に貫く県道の山側、急なコンクリートの坂道を登りつめた山腹に井川小学校がある。

教職員一三人、児童数一四一人(一九八一年一月現在)の小規模校である。

一九七三年(昭48)に高度成長=過疎化の波をもろに受けてさらに上流にあった井川北小学校と合併したときは、それでも児童数は一九九人を数えた。

過疎という言葉がマスコミの表面から消えても、井川小学校の児童数減少は続いている。

八一年三月にも三二人の六年生が卒業したが、かわって入学して来た新入生はだった一二人にすぎなかった。

だから八一年度の全校児童数は一二〇人に減少した。

かろうじて、複式学級はまぬかれているが、井川幼稚園の園児も一学年一〇〜二〇人と少なく「近い将来は複式学級が避けられないでしょう」と、望月澄磨教頭も言う。

児童数減少の影響は子供同士の人間関係にも微妙な影響を及ぼす。つまり――

「たしかに、児童数が少なくなると、緊密感が増し友達関係や人間関係は目立って良くなりますが、活発さとか互いに磨き合ううものがなくなる。

成績でも一年生でできた序列がそのまま六年生まで続くということになってしまう」(望月教頭)というわけである。

複式学級になれば、そうした傾向が一層助長されるのでは、というのが井川小の関係者の心配である。

もう一つ、井川や梅地・長島などの過疎の山村で気づいたことがある。

それはこうした過疎地には、大人っぽい感じというより、大人っぽい言葉使いの子供が比較的多い、ということである。

言葉をかえれば、小生意気な子供が多い、とてもいえようか。

もちろん、個人差や地域差があり、一般論としてとても言えないかもしれない。

しかし、あえて個人的印象を言えば、そういうことになる。

これは私が勝手に思い描いていた、山の子は純朴、都会の子供ほどにはませてはいない、という当初の思い込みを、完全に覆すものであった。

たとえばである。

井川で小学校二年生の男の子と、たまたまキャッチボールをしたことがある。

「おじさんは上手だぞ」と言う私に、彼はこう言ったものだ。

「じゃ、僕の(投げる)ボールを受けてみなよ。どうかな、うまく受けられるかな、キミは……」

彼は一事が万事、この調子だった。

まるで言葉遣いがなっていない、というより、まるっきり、大人の言葉遣いだ。

この小学生の場合は極端としても、奥大井の山村で、二度三度、こうした体験をした。

それも過疎が進んでいる土地ほど、こうした傾向が強いように思えた。

何故だろうか、と考えて、私は以前、取材したことのある障害児教育、養護学校教育のことを唐突に思い出した。

車イスのその子供の場合も、随分、大人っぽい言葉遣いだった。

車イスの障害児を受入れた地域の普通小学校の先生は、彼の“大人っぽさ”についてこう言ったものだ。

「ここ(普通小学校)に入る前、彼は養護学校に通っていて、学校では先生、帰宅してからは両親、といった具合に大人と過ごす時間がほとんどで、子供同上のつき合いとか遊びが極めて少なかった。

このためですよ。大人っぽい言葉は。

子供同士の遊びが少ないから、普通の子供のような話し方がなかなか出てこないんです」

このことは、過疎の山村にも当てはまらないだろうか――と、私はふと思ったのである。

もちろん、過疎地といっても、学校に行けば、ちゃんと子供同士の遊びがある。

そこで子供の遊びを覚え、言葉遣いも覚える。

しかし、過疎が一段と進み、まわりが大人ばかりになると、どうしても大人と話したり、遊んだりする時間が多くなる。

近くの家の同年齢の子供と遊ぶ、と言っても、その家まで一〇分も一五分もかかれば、山の子供たちの遊びは当然制限される。

大人っぽい、初対面の人間には時に生意気ともとれる、村の子供たちの言葉遣いは、こうした過疎地の事情と密接に結びついているのではないだろうか――。

これは私の勝手な思い過ごしかもしれない。

しかしこう考えたとき、私は過疎の抜きさしならぬ実態の一端を、初めて肌で知った気がした。

さて、井川は何といっても農林業を生業としてきた村である。

しかし、斜陽の林業を反映してか、木や農作物など自然について知らない子供たちが井川にも意外と多いという。

たとえば、以前井川中学校では杉とヒノキの区別がわからない生徒がかなりの数を占めた、という笑えない詒もある。

これに追い討ちかをけるように、文部省の学習指導要領の変更で一九八〇年度から小学校二年生の社会科の教科書から、林業の項目が削除された。

それまで教科書に載っていた「木をきったり育てたりする仕事」といった記述項目がそっくりなくなってしまったのである。

これについて文部省令静岡県教委は、学習内容の精選や重点化が図られたためで、一律に林業を学校で教えることがなくなっただけである。

山の小学校などでは地域の特性に応じて林業を教えてもらいたい、と言う。

実際、井川小では「井川にとって林業は欠くべがらざるもの」として、教科書とはかかわりなく、学校農園で茶の木を育てたり、森林組合から木をもらってきて炭焼きの実習をするなど林業関係の授業を積極的に行っている。

しかし、村の人々の間には

「山を知っているはずの山の子供が、杉とヒノキの区別もできないまま、卒業したら進学や就職で井川を出ていく。

山に残って山林労働に従事する若い者は極端に少なくなり、林業は先細りになるばかり。

そんな中で、小学校の教科書から林業の項目が消えるのは、もはや林業は学校で教えなくてもいい、林業などは産業ではない、ということではないか」と憤りの声が多い。

一人一人のほとんど呟きにも似たこうした嘆きや憤りは、井川の現地で聞くとまるで過疎地の呻きのように聞こえる。

では、この林業の井川における現状はどうなっているだろうか――。

今度はその話を聞きに、井川森林組合を訪れた。

6 林業=もう一つの二一世紀的課題 top

俗に国家は「一〇〇年の計」といわれる。

木が成長するまでに五、六〇年かかるから、林業はさしづめ「五〇年の計」とても言えようか。

ともあれ五〇年にしても一〇〇年にしても、半年や一年を単位に動いている国の施策や私たちの市民生活から見れば、気の遠くなるような未来であることには変りない。

政府の政策は長期計画と言ってもせいぜい一〇年どまりだからである。

国の場当たり行政のツケと破碇は、だからこそ真先に、林業のように産業としては“斜陽”で長期の見通しを要し、しかも現場をよく知らないと対処できない分野に集中的に現れる。

従って、林業や山村の荒廃の度合いは国全体の場当たり行政、つまり施策の場当たり性のバロメーターと言ってもさしつかえあるまい。

訪れた井川森林組合は、本村の真ん中を走る県道に面した木造のこじんまりした建物だった。

しかし、八一年二月現在の組合員は四九四人(山林を持たない準組合員を含めると五六〇人)と、井川森組は天竜川流域の辰山森林組合などと並ぶ静岡県内でも屈指の組合である。

経営規模は一人当たり一七〜一八ヘクタールと、専業にしては狭いが、全国の他の森林組合と比べれば、まずまずの広さと言える。

しかし、ここでもまず問題なのが、山林労働に携わる人々の高齢化だ。

井川森林組合の労務班は最近の一〇年間に平均年齢が九歳上かって四九歳になった。

つまり、ほとんど若い人が加わっておらず、労務班のメンバーが一〇年前とほとんど同じということである。

働き盛りの労務班の一人は「ワシなんか、もう四〇になるのに、ここ(労務班)では今でも“若いモン”じゃ」と白い歯を見せた。

労務班の仕事は間伐、伐採、枝打ち、下草刈り、造林、施肥、病害虫の駆除、雪害の防止など、林業最前線の現場労働である。

そして森林組合の中でも最も経験を要し、かつ体力を使う重労働であるといえる。

ところが、このままいけば井川森組労務班の平均年齢は一〇年後には、六〇歳近くになってしまう。

いくら何でも、六〇にもなれば過酷な山仕事もできない。

しかも、山林労働は、労災事故の多い危険な仕事だ。

だから逆に、経験の要る仕事でもあるわけなのだが……。

「一〇年先、一五年先に切る木があっても、木を切る人が果たしているのかどうか」と、井川森組で一三年開組合長を勤める森竹繁さんの悩みは深刻である。

「ただ、わずかに救いと言えば、行政にも組合にも最近になってようやく林業に対する危機感が高まってきたっていうことですよ」と言う。

高齢化と並んで現在の林業をとりまくもう一つ大きな問題が井川にも押寄せている。

それは山林所有者が代替わりのたびに細分化され、不在地主化していくことだ。

つまり、親から山林を分け与えられた若い人が、町に流出してしまうのである。

それでも組合などに委託して間伐や枝打ち、下草刈りなどをするなら、山はそれ程荒れたりしない。

山が細分化された結果、人手をかけても全く採算に合わず、放ったらかしにしたまま「自然にまかす」という人も少なくなく、これが山を荒らす結果になるという。

「ばかばかしいので山に投資などできるかっていう人が最近、かなり出初めましてね。残念です」

と、森竹組合長は言う――

「これからの林業は美林を育てて、付加価値を高くすることが大事だ。

山出し(搬出)には同じ労力がかかるがらぬ。普通のヒノキなら立方米当たり一〇〜一二万円程度だが、丹念に枝打ちなんかして優良材にすると、二〇万円にもなる。

いい例が京都の北山杉だよ。あれなら年伐五反歩(〇・五ヘクタール)で十分だ。

ここだって二、三年に一度は枝打ちするとか、ちゃんと管理すれば、三面無地(フシなし)の優良材ができるだがね。

だが、残念なことに肝心の枝打ちする人間がいない。優良材を育てたくともまず人手がないよ」

こうした林業の危機、そして森林の危機はもちろん、井川だけにとどまらない。

全国的に見ても、人件費や生産コストが上って苗木代などが急上昇している。

しかし、その反面、アメリカやカナダ、東南アジアなどから、大量に輸入される安い外材に押されて、木材価格はそれほど上昇していないという。

採算が合わないから、造林意欲はいっこうに上向かない、などという声はどこの森林組合でも聞く。

そうした森林組合の共通の悩みを聞きに、静岡市駿府公園の近くの静岡県庁西館に、静岡県森林組合連合会を訪ねてみた。

応対に出た連合会の指導課長さんは、素人の私に林業や森林組合の現状を縷々、説明してくれたあと、こう断言した。

「日本の林業の現状は、行政府の役人加山の現場をよく知らないこともあって、暗闇の中でどうしていいのかわからない、といった状態です。

山の中学校の進路指導の先生ですら生徒に“人並みに生活するなら、町へ出なさいよ”なんて言う始末ですからね。

安い外材に頼りすぎて、国内の林業を、そして山村を育成しなかった高度成長時代のツケが、一〇年後、二〇年後の今、どっと押寄せつつあるんですよ。

しかし、いくら保守的で自己主張のない山村でも、今や足元に火がついてきた。最近は急激に危機感が高まってきている。

今が最後のチャンスですよ。今、林業の、山村の崩壊を食い止めないと、日本の林業は永遠に滅んでしまいますよ」

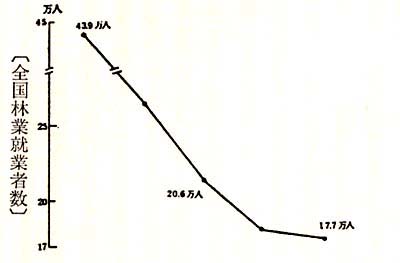

林業の危機は、もちろん、数字の上にも如実に表われている。

農林水産省の林業白書(一九八一年度、林業の動向に関する年次報告)によれば、山村振興法に基づく、いわゆる山村地域は全国土の五割、林野面積全体の六割を占めるが、人口は全体の五%にも満たない。

しかも、その人口は六〇年(昭35)の五九四万八〇〇〇人から、八〇年(昭55)には四一一万二〇〇〇人と、三割以上も減っている。

高度成長期に比べ、減少率こそ鈍化したが、依然山村からの人口流出は、現在も止めようがなく続いている。

林業就業者に限れば、この数字はもっとひどい。

六〇年に四三万九〇〇〇人だった林業就業者数は、六五年二六万二〇〇〇人、七〇年二〇万六〇〇〇人と減り続け、八〇年には一七万七〇〇〇人と、六〇年に比べて二〇年間で六割も減っている。

これを年齢別で見れば七〇年に四〇%だった四〇歳未満の割合が、八〇年には一八%に減少、逆に五〇歳以上の割合は七〇年の二九%から八〇年には四八%と、一〇年間で一九ポイントも上昇、高齢化が著しく進んでいる(図-9)。

つまり、これは若い人が山村に残って、林業やその関連の仕事に従事することが、ほとんどなかった、ということである。

現に、文部省学校基本調査によって、新規学卒者の林業への就業状況をみても、八〇年の高校卒業者の林業就業者は一〇年前よりも四四%減って、全国でたった四〇九人というありさまである。

この数字は、実に恐ろしい数字である。

第一章で私は、ダムの堆砂は二一世紀にまで及ぶ未来的問題である、と書いたが、林業はもう一つの二一世紀的な問題である。

「今が最後のチャンス。これを逸せば日本の林業は永遠に滅んでしまいますよ」――

静岡県森連で聞いた言葉は、決してオーバーではないのである。 |

図-9 林業就業者数等の推移(総理府「国勢調査」より)

|

7 サムライたちのジレンマ top

もちろん高齢化の進む井川にも数少ないとはいえ若い力はある。

たとえば森林組合青年部の一二、三人が林業研究クラブをつくって、これからの林業の在り方を模索している。

また井川本村からさらに上流に向かう県道沿いにあるガソリンスタンド「井川石油」の経営者、安竹信男さんも、こうした井川の数少ない若い力の一人だ。

安竹さんは静岡市立高校卒後、東京理抖大に進み、その後は高校で物理の先生になるつもりだった。

だが、家業のガソリンスタンドを継ぐために六九年(昭44)に井川に戻った。東京での生活にはやはり未練があった。

しかし、ダムの補償金て父親がやり始め、やっと軌道に乗り始めた家業を断やすわけにはいかないと、きっぱり東京での生活を思い切った。

井川に帰ったときは、単身ではなく東京・北千住生まれで四つ年上の奥さんのフミ子さんと一緒だった。

ムラに帰った安竹さんがやり始めたのは、“眠ったような村”に活気を呼び戻すことだった。

そのために安竹さんは「同志」を募った。

六人の青年がこれに応じ、七人のサムライによる「井川同心会」が生まれた。七四年のことである。

「中電はダムを造って秒きざみに電気をおこしているわけですね。

都会がどんどん発展するためにね。

じゃあ、地元・井川の人間がこの間どうしてきたかというと、結局ダムの一時補償で満足しちゃって地道なムラづくりを十分にしてこなかった。

息抜きしすぎたわけですよ。

都会が発展する分だけ、井川は取残されてきた。

だから井川はこれじゃダメになるという真剣さが皆に必要なんです。

市(静岡市)まかせではいかん、眠っちゃいかん、という真剣さがね」

安竹さんの危機感は当時はそのまま七人のサムライの危機感でもあった。

サムライたちの当時の強迫観念にも似た危機感は決して故のないものではなかった。たとえば結婚。

井川に住みつくと言えば、都会はもちろん、井川出身の娘たちもほぼ例外なく首を横に振った。

安竹さんの奥さんのような例は全く珍しいと言ってよかった。

結婚だけではない。

安竹さんは家業を継ぐため井川地区を中心に女子事務員募集のチラシを新聞に折込んで配ったが、採用者どころか応募者が一人もなかった。

みんな町へ流れていくのである。

このサムライたちが最初に取組んだ仕事が、空カン回収作業だった。

「眠っちゃいかん」「行政まかせではいかん」ということを説法ではなく村の隅々にまで自分たちの行動で知らぜようという“ドブ板作戦”であった。

その後、同心会は様々な運動を打出したが、成功して村の内に留まらず、井川の外にまで波及し、好評を博したのが「井川の朝市」の催しである。

これは井川の名産であるシイタケやお茶、ワサビ、ナメコなどを定期的に朝市を開いて観光客などに売ろうというもの。 当初は井川内だけで行われていたが、そのうち静岡市内の中心街でも月に一、二回、定例的に行われるようになった。

井川の農産物を静岡に直送して、生産者と静岡市内の消費者を直結しようというもので、新胖なシイタケやワサビなどが安価で手に入ることから、消費地の静岡でも欠かせぬ行事となった。

爾来、「若い人の発想をどんどん生かすべきだ」という声が、村の多数意見になってきたが、その陰には、飛騨の高山や群馬県の嬬恋など、各地の過疎地に足を伸ばして勉強してまわった同心会メンバーの「并川再生」に賭ける、執念にも似た努力があったわけである。

しかし、七四年に始まった同心会の活動も、メンバーが世帯を持ったり、家業に専念するようになるにつれ、鈍り勝ちである。

何かしたい、ムシロ旗を挙げたいという気持はあっても、それぞれが自分の生活を守ることで手いっぱいだからである。

ところが、井川のかかえる問題は、その後も一向に好転する気配を見せず、逆に深刻さを加えるばかりだ。

だから自分の生活を守るため、一生懸命商売に打込んでいても、山村という母胎の船そのものが、どんどん沈んでいくというジレンマがある。

「ここでは、自分のことと同じほど、他人のこと、村のことを心配しなきゃならん」という安竹さんの焦りと危機意識も、そこにある――

「僕の住んでいる田代(井川の最上流地区)は四つの組があって、そのうち僕らの第三組は一二軒のうち後継者がいるのは僕のところを含めて二軒だけ。

あとは一人家族が三軒、じいちゃん・ばあちゃんの二人家族が四軒、じいちゃん・ばあちゃん合わせて三人家族が二軒などですよ。

ムラの首脳部はこれでも安定している、これ以上、人は減らないって言ってますがね。

僕に言わせればあと一〇年たったら、今の老人たちがみんな町に出ちゃうと思うんですよ。

というのは、息子さんはほとんどみんな町で身上つくっているでしょう。

今は足手まといになりたくないということで、じいちゃん・ばあちゃんは我慢しているけど、一〇年たったら息子たちも放っとけないよ。

だから以前は若い人が町に出たが、これからは老人が町へ出ていきますよ」

県道沿いにあるとはいえ、冬場の南アルプス山麓のガソリンスタンドに立寄る人は少ない。

石油ストーブが赤々と燃え、小さなスタンドの中は小春日和のように暖かいが、安竹さんの言葉は、外の寒気のように厳しい。

「世の中景気がよくないでしょう。だから過疎という雪崩が寒すぎて止まっているだけですよ。

ちょっと景気がよくなり暖かくなれば必ずズドンと雪崩が起こる。

こんど過疎という雪崩が起これば、山村には致命傷ですよ。

それこそ空恐ろしいことになりますよ」

井川でも年間一〇数億円という金が治山、治水、林道工事、砂防ダム建設などに投資されてきたという。

しかし、これは体のいい失業対策事業ではないか。

その一割か二割を井川の地場産業づくりに振り向ければ、大変な金額になるのに、過疎対策費などと言えば行政は一〇〇万円も振り向けてくれない――。

安竹さんの横では小さな机に向かって奥さんが黙々と帳簿整理に励んでいた。

それを横目で見やりながら、安竹さんは続ける。

「大自然に比べて、ここでは人間がみじめすぎる。

井川で今年生まれる子供は二、三人じゃないですか。

事はもう来るところまで来ている。人ごとしゃない。

どこまでできるかわからないが、とにかく、我々が奮い立つ以外にない」

安竹さんの最後の言葉は、まるで自分自身に言い聞かせているようであった。

8 光がつくりだす闇 top

このあとの八二年初夏、私は一年半振りに井川を訪れ、再び安竹信男さんに会った。

この時も安竹さんは、例の人なつっこい童顔をほころばせて私を迎えてくれた。

懐かしい出会いも、話題は自ずと井川の現状に及ぶ。

「医者が一人居るかいないかで、なんてこんなに村中の人が悩まなくちゃいげないのかと思うよ、森さん」

「僕の知っているだけでも二〇歳前後で林業に従事している人は五、六人だよ。あとはみんな五〇以上だ」

「友人が井川で衣料品店を開いているが、衣料品が一つも売れない日がある。

仕方なくお米を売ったりしているが、いつまで井川にいられるかわからないって彼は僕に言うですよ」

「彼の場合は危機感を通り越して、今はあきらめじゃないですか」――

安竹さんの口から洩れる言葉は本質的に以前と変らないにしても、井川の置かれている状況が確実により一層悪くなっていることを伺わせるに十分であった。

この時の安竹さんとの話で私はまた、いくつかの貴重なことを教えられた。

たとえば安竹さんの次のような言葉である――

「今のままだと、都会に何か異変でも起こらない限り、山村が生延びるための新しい切札は出てこないんじゃないですか」

山村は真綿で首を絞められるような崩壊の苦しさの中で、独力でいろいろと生延びる道を模索してきた。

確かに、いわゆる人民公社方式で成功した静岡県竜山村のような成功例があるにしても、これまでの山村の努力はさしたる成果をもたらさないまま、ほとんど不首尾に終ってきた。

それは山村の力不足というよりは、最早個々の山村の力の限界を超えているからだ。

都市の協力が欲しい。都市の協力が得られない限り、山村の努力にも限界がある。

「その意味で」と安竹さんは言った――

「都会が変わらない限り、山村の窮状は変わらないんじゃないかと思いますよ」

都市が山村に目を向けるということは、とりも直さず、都市が自らの生活の足元を見直すことである。

都市に住む人間が、ひたすら豊かさと便利さを求めるという現在の生活パターンを基本的に修正することである。

その意味で、山村の運動は、都市の運動と連動し、協同し、重なり合うのではないか――。

安竹さんの言葉は、まさにこういうことを指している。

山村のかかえる問題は、すなわち都市のかかえる問題であるというきわめて簡潔な捉え方に、私はこれまでわかっているつもりで見逃していた重要な問題点を改めて知らされた思いであった。

「クーラーがなげれば、テレビがなければ、エレベーターがなければ、俺は生活できないという意識を変えないとね」と私も相槌をうった。

「豊かさ」というより「便利さ」を求める気まぐれにも似た都市の心が、直接に間接に山村を再生不可能なまでに打ちのめしているのである。

「都会の影響でね、井川でも螢光灯をつけっ放しっていう時代になっちゃいましたよ。

明るくないと生活できないっていうことになっちゃってるんです。

瞳孔が閉じっ放しになっちゃってね、明かりを消したら見えなくなるんですね、現代人は」と安竹さんは苦笑しながら言った。

「たとえば魚釣りに行ってもオヤジに教わったのは、少しばかり暗くなっても懐中電灯をともすなっていうこと。

照らしたら、照らしたところは見えるけど、あとは全くの闇でしょう。

ところが、少々暗いのを我慢してそのままでいると、よく見えるんですよ、周りがね……」

光を照らすことによって、見えない部分がたくさん出てくる、という安竹さんの話。

イソップ寓話にも似たこの話に、明かりが作り出す現代の文明の闇を見ると言えば、果たして言い過ぎだろうか。

安竹さんとの再会の二時間は、あっという間に過ぎた。

日曜日のせいか、いや日曜日にもかかわらずと言おうか、井川石油のガソリンスタンドに立寄る車は多くはなかった。

六月と言っても梅雨入り前。井川ダム湖は時期はずれの渇水のため異常な低水位となっている。

それを見下ろす木立ちには、ホーホヶキョ、ツツツツ……というウグイスの鳴き声がうるさいほどだ。

本来なら観光シーズンであるはずのこの時期なのに、本村を歩いてもそれらしい人に一人も出会わなかった。

“観光地”井川の置かれている現状が、こんなところにもひょっこり顔をのぞかせている。

帰り際に、安竹さんの奥さんのフミ子さんに話を聞く機会を得た。

フミ子さんはすでに述べたように東京の北千住出身であり、現在もそこに母親が住んでいる。

大学の夜間部を出て、日本橋の会社で働いているとき、安竹さんと知合った。

きっかけは、山が好きなことであった。

「知合った年の九月に、主人に井川に連れてってもらったんです。

東京なら別段何ということもない話ですが、こういう土地柄でしょう。

主人のお父さんに二人で井川に戻ってきて、家業(井川石油)を継いでもらいたいって言われたんです」

フミ子さんは意を決して、年下の信男さんと結婚、井川に来ることにした。

しかし、井川にやってきてたちまち都会人が山間の過疎地に住む困難を味わった。

家族や近所の人々と話が合わない、周りに話し相手がない。

お産が大変、仕方なく一人でいると付合いが悪いなどと陰口をたたかれる。

それも狭い所だから、村中に気がねしなければならない。その中で何とかやってきてすでに一三年。

「今でもここにやってきたことにちょっと後悔しているんですね。やっぱり大変です、こういうところで生活するのは」

フミ子さんにとって、今、最大の問題の一つは、ゆくゆく高校に入る子供と、別居しなければならないこと。

高校時代から早くも子供と一緒に暮らせないなんて「とっても心配だし、不憫」なのだ。

「このまま過疎が進めば、ここにいても仕方ないので、今、中学一年生の子供が静岡の高校に入るのを機にここを出たいと思っています。

主人も、ここでの生活がどうしようもなくなれば、最後にはそれも仕方ないかもしれないって言っていますし……」とフミ子さんは話す。

フミ子さんとは三〇分ばかりのインタビューだったろうか。

お礼を言って別れるときに、フミ子さんは私に中し訳なさそうにこう言った――

「本当にすみませんね。

ここに残って一生住んでいこうって私が言うことを期待されていたのでしょうけれど、井川を出たいなんて言ったりして。

がっかりされているでしょうね」

「とんでもない」と私は言った。

そして、率直な話が聞けてうれしい、と付け加えた。

事実、その通りであった。

しかし、私の中に、東京出身で都会育ちの人が、過疎の山村のために骨を埋めたいと言う話を、無意識のうちに期待していたところはなかっただろうか。

心の片隅にでも、そうした期待が、本当になかっただろうか。

しかし、その期待は、ものの見事にはずれた。

山村の過疎の深刻さは、私のそんな甘い思い込みを完全に吹き飛ばした。

この日は夕闇迫る中をバスで静岡に下ったが、南アルプスの谷を掩う薄暮が、私には限りなく深い無明の闇のように見えたものだ。

9 風塵と洪水 top

さて、安竹さんの住いのある田代地区は大井川沿いに点在する井川の各集落の中でも最上流部に属する。

大井川はこの地区で大きく弧を描いて曲流し、ダム湖に流れ込む。以前はこの地区は文字通り深いV字谷だった。

ところが、最近は河床がどんどん上って田代地区に洪水の危険が出てきたという。

以前に安竹信男さんはこう言ったことがある――

「ダム湖は水位が上下して魚はいなくなるし、ダムの湖岸はあちこちで崩れている。

ウチの裏だって、これこの通りですよ」

|

私はガソリンスタンドの裏側の窓から、安竹さんの指し示す方向を見下ろしたが、赤茶けた土の湖岸は大きく扶り取られ、ダムの湖水はガソリンスタンドの建物のほとんど真下近くまできていた。

かろうじて一部コンクリートで補強されているものの、大水などで湖岸の崩落が進めば、この建物だって危ないという安竹さんの心配は、そのとき決して杞憂とは思えなかった。

ダムの影響をまともに受けているといわれる田代地区を見に行くため、私はとりあえず人に頼んでバイクを借りた。 田代は本村からさらに三、四キロ上流になる。

その途中、砂嵐かと思うばかりの猛烈な砂塵の渦に巻込まれた。 |

写真-15 田代地区の風塵(向こう側)と砂で埋まった大井川の河床。

|

頬にチクチクと砂粒が当たり、口をあけていられない。

バイクの運転などとてもできたものではない。

この砂はどこから来るのかというと、渇水期のため剥き出しになった湖底からだった。

竜巻のように通り過ぎていったこの砂の嵐の行方を見ると、湖底から高々と舞い上がった砂塵は急峻な両岸の山々を軽く越して三、四〇〇メートルの高さにもなっていた。

後で聞いた話では、こうした風塵は渇水期の冬場を中心に頻繁に発生し、田代地区などではうかつに窓も開けられず、日常生活がこの不愉快な砂塵との闘いなのだという。

もちろん砂ボコリなどどこにでもあり、大したことはない、と言えばそれまでである。

しかし、常にその猛烈な砂ボコリに悩まされる生活はやはり住んでいる人でないとわかるまい。

都市にいただけではわからないダムの“知られざる公害”の一つを偶然にも身をもって知らされたわけである。

田代へ行く途中、何台かのダンプカーにすれ違った。

いずれも砂利を満載していたが、採取場は大井川が大きく力ーブする田代地区の広い河原だった。

河原にブルドーザーとダンプが乗入れている。

河原と河岸の道路との高低差は果たして二メートルもあるだろうか。

ダムができる前はこの地区の大井川は道路より二〇メートルも下の谷底を流れていたとはとても想像がつかない光景である。

「一昔前まではブルが河原におりるなんぞ、とても考えられなかったよ」と、近くに住む滝浪稔さん(井川田代)は言う。

堆砂のためバックウォーターの端の地点も変った。

田代地区の二、三〇〇メートル上流に小河内橋というコンクリートの橋があるが、以前はこの橋の上流二〇〇メートル地点までバックウォーターがあったものだが、現在の井川湖の湖尻はこの橋の約五〇〇メートル下流にある。

砂の堆積でその分ダム湖が小さくなったのである。

この堆砂のため田代地区住民の生活には、風塵との闘いのほかに、桑山の人々と同じく洪水の不安が付け加わった。

たとえば七四年(昭49)七月七日の大雨(いわゆる七夕豪雨)ではダムの放流が流入量に追いつかず、湖面がせり上がって道路下一メートルのところまで水がきたという。

このため近くの沢の水がダム湖に流れ込まずにあふれ、周囲の川畑に冠水などの被害が出た。

危険を感じた田代地区住民が排砂など恒久的な対策を井川ダム設置者の中部電力に要求、その後国会議員もこの地を視察に来るに及んで中部電力もようやく対策に乗出し、八〇年頃からダムの平常水位を従来の水位より一メートル下げる「低水位運転」を行っているという。

これで豪雨時の危険を防ぐとともに、バックウォーターにたまった砂を、水の勢いでダムの貯水池の中深く、デッドと呼ばれる貯水部分にまで流れ込まそうというわけである。

七夕豪雨以後、ダムの低水位運転もあって、田代地区はそれほど危機的な状況にさらされてはいない。

しかし、いかに低水位で運転していても、堆砂の進行はとどまることはない。

八〇年現在の井川ダムの堆砂量は二五八〇万立方メートルにも達する。

水ガメの容量、つまり有効貯水量が大きいので、堆砂率こそ一七・二%だが、砂の量は膨大である。

しかも、これでもまだすぐ上流に畑薙第一、畑薙第二の二つのダムがあるため、この両ダムに助けられ、堆砂はかなり低く抑えられている方だと言えるだろう。

第三章でみた、長島ダムについても、同様のことが言えそうなので、ここで若干触れておきたい。

建設省などの試算では、長島ダムの堆積土砂量は一〇〇年間に、一〇〇〇万立方メートルだという。

長島ダムの貯水総量は六八〇〇万立方メートルで十分だが、この堆積土砂量を考慮して、総貯水量七八〇〇万立方メートルに設計したというわけである。

すぐ上流に、井川、奥泉の両ダムがあるため、それほど多くの土砂堆積はないはず、というのが建設省などの基本的な見解である。

しかし、流下する土砂量は、森林開発や林道の整備などで、徴妙に変化するものである。

井川ダムは完成して二五年、畑薙第一ダムは同じく二〇年であるが、すでに長島ダムの一〇〇年間の予想堆砂量の、それぞれ二・五倍、一・八倍にもなっている。

長島ダムについても、堆砂量が建設省の予想の範囲内に収まるかどうか、全く保障の限りではない、と言えるわけである。

さて「植林している山の斜面が崩れやすい」 「川のコンクリートの護岸壁が、大雨で高さ数メートル、幅数十メートルにわたって崩壊した」――

など、大井川中流域の笹間・桑山で聞いたのと同じ話をこの井川でも再び耳にした。

崩れていくのは、しかし、ただ自然ばかりではあるまい。

過疎は巷間でさほど騷がれなくなった今もなお、いわば水面下で、緩慢に全国の山村で進んでいる。

地域開発と山村再生の甘い期待を振り播いたダムは、果たしてそれを食い止めるどころか、逆に助長する役目さえ果たしてきた。

井川はそうした山村の苛酷なまでの現実を、赤裸々に示している。

top

****************************************

|