|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章

第六章 大井川源流と開発

1 井川山林と皆伐 top

静岡市井川の田代地区は、大井川流域で定住人家のある最上流地点であることは、すでに触れた。

しかし、その上流、人家途絶えるところに、畑薙第一、第二の二つのダムがあり、さらに上流には、かっての木材流送(川狩)の基地であり、最近では南アルプス連峰の登山拠点ともなっている、椹(さわら)島、二軒小屋がある。

北は間(あい)ノ岳(三一八九メートル)、西は赤石山脈、東は白根山系に続く山々に囲まれた広大な奥地の山岳林である井川山林は、今でもこの椹島、二軒小屋から伐採・搬出されている。

さらに、この間の大井川流域には薙(なぎ)と呼ばれる大きな山崩れ=崩壊地があるし、「クリーン・エネルギー」である水力の見直しとともに、ダム建設計画も再浮上している。

井川以北の、大井川流域は、その意味で、奥大井の自然や、その自然と人間の営みとの葛藤が時の流れにも風化せず、原形(むきだし)のまま凝縮されている。

私は、最奥の源流域の現在と過去を訪ねて八一年四月下旬、春爛漫の井川から二軒小屋行きのリムジン・ジープに乗った。

井川から二軒小屋までの距離は五〇キロほどはあるだろうか。

川狩小屋跡などを渓谷の狭間に見ながら畑薙(はたなぎ)第一ダムのあたりまで来ると、茶臼岳や聖岳、赤石岳など、残雪をすっぽりと披ったままの三〇〇〇メートル級の南アルプスの山々が、圧倒的な雄大さで眼前に聳える。

洗練されているとはいい難いが、重量感のある山並みである。

遠いアルプスの頂から目を眼前の山々に移すと、その山肌は崩れが目立つ。

特には山頂から土砂崩れ跡が、幾筋も大井川の川岸まで直線的に落ちているところもある。

聞けば、木をちょっとでも切れば、大雨などで糸を引くように山崩れが起こり、なかなか人の手がつかないのだ、という。

ジープは出発してから約一時間ほどで井川と二軒小屋のほぼ中間点である畑薙橋を渡った。

南アルプスの古い地図を広げて見ればすぐわかる通り、元々、全長六〇メートルのこの橋は畑薙第一ダムによってできたダム湖(畑薙湖)の上にかかる橋であった。

大井川が畑薙湖に流れ込む、流入点は元来は畑薙橋の上流にあったわけである。

ところが、写真で見ればわかるが、現在の畑薙橋の下は湖水ではなく、土砂である。

しかもこの土砂いや砂礫は、畑薙橋の下流にも果てしなく広がっている、厖大な砂礫の堆積に圧倒されるように、大井川の水流は橋のたもとの下を遠慮がちに流れている。 |

写真-17 土砂に埋まった畑薙橋

ダムが出来た当初は湖水であった

|

土砂の流入で、かって湖水だったところが、今や川岸になっているわけである。

畑薙橋を埋め尽くす土砂=砂礫の原因の一つは、この橋の上流を少し歩いてみれば、たちまち明らかになる。

すぐ上流に「赤崩」「ボッチ薙(なぎ)」と呼ばれる大きな崩壊地が二ヵ所もあるのである。

そのうち、畑薙橋に近い赤崩は、安倍川上流の大谷崩に似て、山の稜線から一面に崩れ、その崩壊土砂は、沢づたいに下に流れ、最下部は大井川の清流に、扇状形に迫り出している。

赤崩が、いつ頃から崩れ出したのか定かではないが、とにかくすさまじいまでの土砂量である。かっては高かった畑薙橋の橋桁が、なぜかくも低くなったか、赤崩、そしてボッチ薙は、一見にして、その理由の一端を教えてくれる。

しかし畑薙橋の橋桁を埋める土砂のもう一つの原囚、それは、赤崩やボッチ薙ほどにビィジアルなものではない。

というのは、これまでの井川奥地林の林業経営と密接に関連しているからである。

以下、それに触れよう――。

大井川源流部の井川山林は、加藤山林とか、平ロ山林などと呼ばれて、その大部公が少数の大山林所有者によって占められている。

中でも大井川下流の島田市に本社をもつ東海パルプは、畑薙橋以北の東西一三キロ、南北三二キロの約二万五〇〇〇ヘクタールを所有する巨大山林所有者であり、大正期以降、椹(さわら)島や二軒小屋などに山小屋を設営して、川狩などの方法で井川の奥地林を伐り出してきた。 |

写真-17 山の稜線から崩れている「赤崩」

|

もちろん現在でも井川材の伐採は続いていて、椹島(さわらじま)、二軒小屋には東海パルプの山小屋や事務所があり、畑薙と二軒小屋を結ぶ大井川林道を走る登山・観光客用のリムジンも、同社の経営である。

さて、植生的にはツガ、トウヒ、シラペ、ブナ、アカマツなどの亜高山帯型であるこの井川山林は、林野庁の資料(奥大井地域森林開発保全調査報告書)によると、一九四〇年(昭15)以来、一定の施業方針に基づいて経営・伐採されてきた。

この方針は五〇年(昭25)、六〇年(昭35)、七〇年(昭45)とほぼ一〇年おきに改訂されてきたが、中でも特に問題となるのが、七〇年の第三次改訂である。

第三次改訂では、木を選んで伐採する、いわゆる択伐(たくばつ)は「採算上、不利な作業」として廃止され、一定地域の木をすべて伐り倒す皆伐(かいばつ)が原則とされて、二五年間で約三〇〇〇ヘクタールを伐採(ばっさい)する計画か打出された。

いわば、林業経営の利益重視=採算一辺倒への方針の転換である。

これは何も井川山林に限ったことではない。

政府の決めた「森林資源に関する基本計画」に則って行われた、利益追求型への林業施業方針の全面転換は、全国各地の山林で起った由々しい事態であり、井川山林もその例外ではなかった、ということだけである。

その結果はどうか――。井川材の伐採量は七〇年の三万五〇〇〇立方メートルから、七二年には四万一〇〇〇立方メートルと、ピークに達し、七〇―七四年の五年間に伐採実績は一九万四〇〇〇立方メートルにも達した。

これを、皆伐への反省から打出された新しい経営方針による七五年以降の五年間の伐採跫と比べてみれば、優に五割以上も多い。

元々、大井川源流部は江戸時代の嘉永年間(一八五〇年代)から紀伊国屋文左衛門が幕府御用材を伐採したところとして知られる古くからの伐採地で、一九四五年の敗戦後は、拡大造林の考えのもと、大面積の皆伐が行われてきた。

七〇年の林業施業方針の第三次改訂は、この皆伐に輪をかける役割を果たしたわけである。

今日ではもちろんこうした皆伐は廃止され、択伐方式、それも一本一本を選んで伐る単木択伐に切替えられているが、蝙蝠(こうもり)岳(標高二八六五メートル)山麓の東俣(とうまた)押出沢などこの地の随所に皆伐跡地が広がっている。

こうした皆伐地は、笹が侵入して森林の再生を不可能にしたり、たとえ森林が再生できたとしても、一、二種類の木による一斉林であるところから、害虫による大量の立枯れや、台風などによる風害(風倒木)の発生などといった被害を受けやすくなる。

実際、大井川支流の聖沢や、東俣上流には木が風でなぎ倒された風倒地がある。

そして皆伐地の、もう一つの問題点が表土流失や土砂崩れである。

海抜一〇〇〇メートル以上の井川山林は、もちろん、南アルプス奥地の急傾斜地にある。

大面積の皆伐によってできた森林の疎開地や露出地面では、大雨などによって簡単に土砂崩れなどが発生し、これが沢を埋め川を遮(さえぎ)る。

大井川に大量に流出する土砂の原因は、このように、ただ赤崩やボッチ薙(なぎ)に代表される、南アルプスの地質上の特徴だけに帰せられるものではない。

畑薙橋の橋桁を埋める大量の土砂は、もう一つの、こうした人為的な原因によることを、見落としてはなるまい。

私の二軒小屋行に同行してくれた東海フォレスト(東海パルプの子会社)の杉浦仁氏や河合勝男氏も井川山林の今と背を顕みて、こう言う。

「ここでも一〇年ほど前から、択找に切替えており、紙・パルプの不況もあって、今は井川山林全体の成長地である年間七万立方メートルの約一〇分の一に当たる、七〇〇〇立方メートルほどしか一年間に伐っていない。

しかし、戦後は永く、コストが安い、ということで皆伐をやった。

全木集材といって、枝葉をつけたまま、伐出すんです。

しかし、里山ならともかく、井川山林は御覧のような奥地林でしょう。

急傾斜の奥山は、やっぱり、木がないと表層土が流れ、崩れができる。

皆伐は山を傷めますし、自然のローテーションそのものを壊してしまうんですわ」

2 峠と夢跡 top

畑薙橋から私たちを乗せたジープはさらに奥地に向かう。

途中、畑薙橋から椹(さわら)島のほぼ中間点に赤石渡(ど)がある。

ここは上流の椹島と並んで、中部電力が新しいダム建設候補地の一つとしているところで、計画によると、このダム(赤石ダム)は落差一二〇メートル、最大出力約四万キロワットともいわれる巨大なものだ。

計画は火電や原発の伸長とともにいったんは立消えになったが、エネルギー危機や水力見直しの気運に乗って、最近再び建設構想が急浮上している。

しかし、赤崩や畑薙橋の現状を見ても、大井川の源流部がかダム建設に適するかどうかは、一目瞭然である。

赤石ダムにしても「地質的にダム建設に適さない」「造ったとしても短期間のうちに土砂で埋まる可能性がある」ということが指摘され、中部電力自身すらこうした問題点を認めている。

ウグイスやミソサザエの鳴き声が谷間に響き渡る赤石渡の渓流。

町中とは違って、まだ早春の気配のこの地で、ダムのことを考えてみれば、とても異和感なしにその巨大な構造物を想像することはできない。

車の振勁がじかに腰に伝わり、揺れと狭い車内でじっとしている辛さで、我が身を持て余まし始めた頃、ジープは二軒小屋に着いた。

途中で、畑薙橋や赤崩などにとまったりしたため、井川を出て二軒小屋まで三時間近くかかっただろうか。

車から降りて、ぐっと伸びをすると、目の前に丸太造りの大きなロッヂか見えた。

東海フォレストが経営する五三人収容の観光・登山客向けの山小屋てある。

私はロッヂに荷物を預けて、すぐロッヂの裏山と言うべき、転付(でんつく)峠に登った。

転付峠――。

山梨と静岡両県の県境にある、この標高二〇四四メートルの峠の名を、大井川流域、特に奥大井地方の随所で何度も聞かされてきた。

それは、大井川にまだ井川ダムのような大きなダムがなく、伐採した木材の搬出を川狩に頼っていた頃、「会所」と名付けられた事務所に、川狩に必要な様々な器材や物資を運び込むため、「持ち子」と呼ばれる人夫達が、重い荷を背負って、山梨側からあえぎ、あえぎ、越えた峠であった。

ダムで消えた生活、川とのかかわりを語る時、奥大井の人々は第三章で触れた梅地の旭幸平さんと同じように、必ず川狩を語り、そして転付を語った。

特に、転付(でんつく)を語るときは、ほぼ例外なく、語る人の苦労と郷愁が言葉の端々に滲み出た。たとえば――

「九月の下旬頃だったかな、甲州から転付峠まで荷物をしょって一〇里ほど歩きづめに歩いたら、しゃがみもでけん。

転付で夜明けになって、東の空か明るくなってきたな、と思ったら、トカンと青白いお日様が上って、ペッカソ、ペッカソしている。

そんな時は、まだ光を放っちゃいないだが、そんうちに、陽がザーと射してくるのがわかるだよ。

西に見える赤石(赤石岳=標高三一二〇メートル)の頂上付近が樹氷で真白、山腹が紅葉で真赤、山裾が色づかずに青、というふうに三色に染まって、実に感動的だったな。

もう三〇年も前のことだけえ、今でもあの見事さは、忘れられねえな」(井川で聞いた民宿経営者、野沢義衛さんの話)。

「転付を越えて四月に入山する時は、いつも一番だったね。

近頃と違って昔は雪が多かった。

四月に入っても、転付には三メートルもの雪がある。

仕方なく、竹行李を担いで、雪かきしながら入ったね。

雪は頭の上まである。とにかく甘い物が欲しかったよ。

だけど、帳元さん(会計担当の職制)の御機嫌をとらないと、甘い物が、もらえないので苦労したよ、ハハハハ……」(東海フォレスト、河合勝男さん)。

こういう話を聞く度に、私は、転付峠に登りたい、当時の持ち子たちの苦労の足跡を見つけたい、と思わずにはいられなかった。

二軒小屋から転付峠までは、約三キロ、標高差は六〇〇メートルである。

コメツガ林をくぐり抜けて登っていく道は、ジープに乗り疲れた体には快かったが、峠の中腹あたりまでくると、日蔭に残雪が目立つ。

チチチチ……というカン高いミソサザエの声を聞きながら、息を切らしてなおも登れば、残雪はますます深くなり、時々危うく足をとられて滑りそうになる。

左右の林は、いつの間にか、カラマツ林に変っていた。

ツガの木にワイヤーを張った、木材搬送用の集材塔を過ぎ、峠の頂上近くまで来ると、かえって雪は少なくなり、やっと登りつめた転付峠には、ほとんど雪は残っていなかった。峠には、ほぼ一面に笹が生い茂り、白くペンキを塗った案内標識が一本、今にも倒れそうに傾きながら立っているばかりだった。

笹は山梨県側から転付峠に馳せのぼり、峠を越えて静岡県側に侵入しており、峠には笹に負けたのか、立ち枯れの木が目立つ。

皆伐などといった形で、森の生態のローテーションを人為的に狂わすと、すぐ笹がはびこり森林が後退する、という一つの顕著な事例が、はからずもこの転付峠付近にあったわけである。

空は生憎と、どんより曇り、雪を被った赤石岳や聖(ひじり)岳と空とを分かつスカイラインは、はっきりとしなかったが、転付峠から南アルプスの重畳たる山容に目を奪われながら、私は何十キロという重い荷物を背負ってこの峠を越えた、今となっては不可視の持ち子たちの姿に想いを馳せた。

翌朝は、とうとう雨が降り始めていた。

私はロッヂの人に連れられて、東俣(とうまた)林道をさらに上流に向った。

二軒小屋から数キロのところに、川狩に使った鉄砲跡があり、それを見に行くためである。

鉄砲については、第三章で一部触れた。

その方法を一言で言えば、伐出した木材を川の水流を利用して下流に運ぶ際、丸太をダムのような形に組んで川を堰止め、堰を切って貯めた水を一気に流して、その水勢で木材を下流に運ぶ仕組みである。

伐採した木を山から沢に運び出す「山出し」の方法としては、木材を半円形に並列に組んで溝状にし、その上を木が滑落ちるようにした「修羅」や「棧手」(さって)、木の橇(そり)で伐木を運び出す「木馬」(きうま)などの方法があったが、こうして山出しした木材を一気に下流に流す鉄砲は、その名の通り勇壮で、川狩の主役であった。

この鉄砲に小規模な「秋川鉄砲」と、より大規模な「越中鉄砲とがあることは、すでに述べた通りであり、大井川は全国でもこうした鉄砲による川狩が最後まで残ったところでもあった。

小雨にけぶる東俣林道は、大井川源流沿いの道であり、土砂崩れや小さな雪崩がところどころ道を塞ぐ。

傘をさして歩く砂利道の石は川の上流部特有の鋭角的な石である。

傍らの山肌にはピンクに染まったミヤマツツジや白いコブシの花が、実に可憐に咲いていて、歩く者の目を慰める。

小一時間も歩けば、川の中に丸太を組んで造った、大きな滑り台の残骸のようなものが見えてきた。

鉄砲跡である。

鉄砲そのものは、無残にこわれ、かろうじて四分の一ほどが半ば朽ちかけて残っているにすぎない。

一九五〇年(昭25)頃、つくったものだというから、無理もないだろう。

それより、その後の大雨や、土砂崩れなどで、完全に流されたり消失していないことの方が、よっぽど不思議といえば不思議である。

井川などでは、残骸にしろ、せっかく残っているのだから……と、この鉄砲を全面的に補修・改築して、歴史的遺物として後世に残そう、という動きがあるほどだ。 |

写真-18 四分の一ほど残っている東俣の鉄砲跡。

|

朝からの小雨で、東俣を流れる大井川本流の水量は、普段よりやや多めという。

それでも、せせらぎのような大井の流れが、朽ちかけた鉄砲の足元を洗う。

静岡、山梨、長野の三県の県境に近いこんな山奥にも、かっては毎年、春になると何十人、何百人という人々の山の生活が始まった。

たとえば大正年間にこの地に入山した、川狩人夫と呼ばれる人々の年平均人数は五九〇人、一九一七年(大6)から一九三八年(昭13)までのニー年間につくられた大小の山小屋は、椹島や二軒小屋など合わせて一八三棟にも及んだ、という。

もちろん、その山の生活には、元締(事業主)、元締代(元締の代理)、帳元(会計や物品担当)、不参回り(勤怠点検係)、木場回り(造材検知係)や、総頭(造材・集材総轄)、代人(造材集材の現場指揮)、台所人、炊夫、などと言った、職制に基づく厳しい身分制度があった。

それこそ、たかだが甘いものをもらうために、帳元に媚びへつらわねばならないという苦心もあったし、人に言えない艱難辛苦(かんなんしんく)があり、時には命を失うような危険もあった。

しかし、こうしたものをひっくるめて鉄砲は、川狩に生活と命とさらにはロマンさえ賭けた、

男たちの夢の跡である。

苔むす鉄砲跡は、秘境ともいえる山奥におけるそうした賑々(にぎにぎ)しさを、風雪を超えて訪れる者に、語りかけてくるようである。

3 もう一つの大井川 top

海辺にうず高く積まれたコンクリート・ブロックの流出による漁網事故、ちょっとした高波で不断に壊れていく海岸から始めて、私は山と川、そして海岸に押寄せる現代の影とも言うべきものを追って大井川を遡行し、源流部に達した。その過程で私は山や川とその流域の人々の過去と現在を辿っててきた。

しかしもう一つの、いわば見えない大井川についてはこれまでほとんど触れなかった。

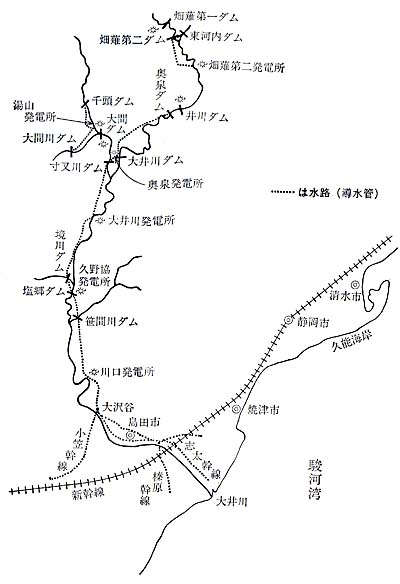

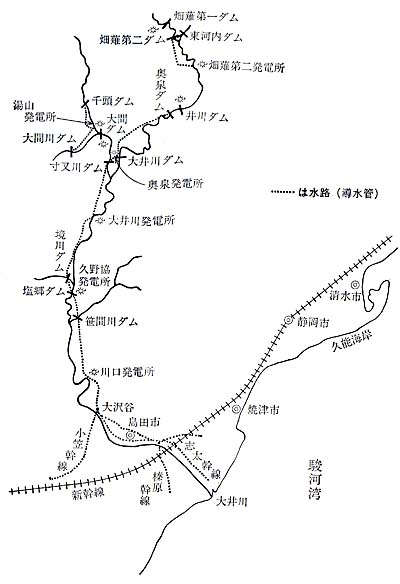

もう一つの大井川。それはダムから発電所、発電所から発電所へと地中を走る導水管のことである。

図−10は、この水路=導水管を地図に表わしたものである。

たとえば、畑薙第二ダムの水は、東河内ダムの水などと一緒になって、畑薙第二発電所に落ち、奥泉ダムで再び取水されて、奥泉発電所に達する。

一方、寸又川では千頭ダムと大間川ダムによって取水された水が合流して、湯山発電所へと流れる。

さらに大井川ダムと寸又川ダムなどの水は、千頭の近くの大井川発電所に落ち、それからさらに導水管を通って境川ダムから、久野脇発電所を経て塩郷ダムに入る。

やっと大井川に姿を現したと思うのも束の間、すぐにその水は取水されて笹間川ダムの調整池に導かれ、そこからまたまた導水管で川口発電所に達する――。

大井川の水の旅、発電川の利水経路は、現在のところこれまでだが、大井川の水の利用はまだその後も続く。

それは灌漑=農業用水である。

たとえば、川口発電所でようやくお役御免となった発電用水は、大井川の仮取水口から直接導かれた水と合流して約三キロの大井川幹線隧道に入り、大沢谷に抜ける。 |

図-10 もう一つの大井川

|

ここで灌漑用水は二つに分かれ、一方は大井川水路橋を渡って牧ノ原・菊川方面の茶やミカン畑を潤す小笠幹線水路となり、もう一つの水路は志太平野や榛原平野に流れて、志太・竹原幹線水路となる。

この灌漑水路事業は、政府(農林省)と静岡県、中部電力の三者が一九四七年(昭22)から六一年(昭36)まで、二八億円の工費をかけて完成させたもので、幹線水路の長さは約四○キロ、用水の対象地は一万〇六九八ヘクタールにも及ぶ。

こうした、影の大井川とも呼ぶべき導水路網の完成について、ある書は一種、感慨を込めて、こう記している。

曰く――

「猛虎の如き荒れ川、大井川も、今や幾多のダムの調整によって洪水の怖れもなく、上流からの水は発電所で起電に利用されるや、直ちに導水トンネルに導かれて次の発電所の起電力となり、さらに次の導水トンネルに入るという有様で、日の目を見ることさえも僅かな時間にすぎない。

科学的に駆使された大井川は、あたかも飼い馴らされた家畜と等しく、常に人々の福祉に貢献しているのである。

しかも、最後の発電所を放れた水は、志太・榛原両平野のみでなく、小笠磐田の濯流用水となり、一滴の水も無効ならしめぬようになった。

かくて長大な大井川の流路は、ただ洪水時に全面を覆う流水を見るだけで、平時は広漠たる河原を露出し、その間わずかに一、二の細流を見るのみとなった」(浅井治平『大井川とその周辺』、一九六七年、いずみ出版)。 |

|

写真-19 大井川の溪谷を走る導水管

(左上の白いパイプ)

|

「常に人々の“福祉”に貢献している」かどうかは別にして、大井川の現状はここに述べられた通りであり、このうえ大井川下流域に農業用水平上水道水を供給する計画である、

件(くだん)の長島ダムが完成すれば、利水網はさらに拡充され、地表を流れる大井川の水はますます細くなる。

先の引用文の、一滴の水も無駄にしないという表現が、それほど誇張とは思われないほど大井川の利水事業は整備され、それが電気を生み出し、農業を支えてきた。

都市のみならず、地元もある程度はその恩恵を受け、現在のような未曽有ともいえる生活の一面の豊かさ、便利さを築いてきたのも事実だろう。

しかし、「ただ洪水時に全面を掩う流水を見るだけで、平時は広漠たる河原を露出し、その間わずかに一、二の細流を見るだけとなった」大井川が、今、川としての機能を半ば麻痺させられて、伸吟(しんぎん=うめく)している。

川を“家畜のように飼い馴らす”人間の所作は、今や、角を矯めて牛を殺す類にまで、川を、その流域を開発し、“整形”してしまった。

その整形のツケこそ、笹間・桑山で聞いたような「水が流れず、山が流れる(平時は川床に水がほとんど流れてはいないが、いったん豪雨ともなれば、濁流が一気に流れ、山の土砂や山そのものまで押し流す)」という事態や、ダムが埋まり、かわって海辺が削られる、という事実に他ならない。

そしてこのツケは、今や単に開発に伴うやっかいな副産物といった域を越えてしまって、本来の川を、海辺を、そしてその流域の人々の生活の一部、あるいは全部を損ない、殺して、永久に葬り去りかねない事態にまでなっているのである。

しかも、その開発という名の、川に対する人間の働きかけは、結局、「水の排他的な一時使用者」(林野庁「奥大井地域森林開発保全調査報告書」より)たる電力会社などによって、地元にその成果を落とすというより、圧倒的多くの恩恵を、都市に、中央に送ってきた。

それ故、地元から見れば、自らの足元を流れる川は、都市なり中央のために、ほぼ一方的に水を使われて、地元はそのツケだけを払わされ続げてきたといっても過言ではあるまい。

東海道線の大井川鉄橋からは、平時であれば大井川の「広漠たる河原」とその間の「わずかに一、二の細流」を十分に見て取ることができる。

いつも鉄橋を渡るたびに私はこの細き川の流れを見ながら、自ずとこんな思いが湧き起こってくるのを禁じ得ない――「水の搾取者は誰なのか」と。

4 エネルギーと環境 top

私の手許に八二年九月、通産省・資源エネルギー庁公益事業部水力課発行の「昭和五八年度水力開発関係予算要求の概要」という書類がある。

読んで字の如しで、五十八年度(一九八三年度)の水力発電に関する通産省の大蔵省に対する予算要求の内容を記したものである。

水力発電については、一九七三年(昭48)の第一次石油危機以来、エネルギー原として石油に頼りすぎることの反省から急速に“クリーン・エネルギー”として見直されてきた。

しかし、わが国ではすでに大規模なダムの立地点がほとんど開発済みのため、これまでコスト高のため開発対象とならなかった中小水力が再評価されることとなり、この二、三年、中小水力開発の促進が盛んに喧伝されてきた。

八三年度の予算要求も、基本的にこの傾向の踏襲である。

たとえば中小水力のシステム技術に対する実証試験に対する補助金(要求額二億四二〇〇万円)。

従来より効率のよい水力利用を図るため、小量の水で効率よく発電できる新型水車や発電機を開発し、実用化しようというものである。

このための地点選定やモデルプラントの設計も同時に行われることになっている。

また、もう一つの水力開発の地点計画を策定する調査(要求額一〇億二〇〇〇万円)は、国内の水力を具体的に開発するため、全国の河川の約二五〇〇地点の調査を五ヵ年がかりで行おうというもので、すでに八〇年から始まっている。

八二年夏に発表されたその中間報告によると、岐阜県や北海道、新潟県、長野県などを中心に、全国二七一七ヵ所に、約一三〇〇万キロワット、年間発電量に換算すれば四七三億キロワット時の水力発電可能地点があるという。

もちろん、大型ダムの建設可能な地点は、すでに述べたようにほとんど開発し尽されているから、一ヵ所当たりの平均出力は約四八〇〇キロワットと、既設の約一万二〇〇〇キロワットに比べ、半分から三分の一の大きさだ。

しかし、それでも一般家庭一世帯の年問電力消費量の平均が、八一年度で三一〇〇キロワット時だから、この水力発電可能地点を全部開発すれば、約二一五〇万世帯分の電力がまかなえる計算となる。

ただ無駄に流しておくのは、もったいないというわけである。

さらにもう一つ、発電川ダム排砂システム開発調査(要求額五〇〇〇万円)。

ダムの堆砂はこれまで見てきた通り、発電ロスを生じるだけでなく、ダム機能を低下させ、ダム上流部の洪水の原因となる。

この土砂を取除いてベルトコンベアーやモノレール貨車などで運び出して骨材など建設資材に利用しようという計画である。

ただし同様の計画は、すでに触れたように、建設省でも何とか実用化しようとしているが、コスト面や排土による新たな公害発生の心配など、難問が山積しており、実用化は容易でない、というのが専門家の見方である。

このほかの、水力に関する通産省の予算要求の中には、中小水力発電開発費補助や、電源開発株式会社の一般水力開発に対する交付金、それに海水揚水技術の実証試験調査費などもある。

その要求総額は一〇六億三九八〇万円。八二年度に比べて一三億一九〇〇万円も多い。

このように、水力発電をはじめ原子力、石炭火力、地熱などエネルギー一般に関する通産省の予算要求は、近年、ジリジリとふえこそすれ、減ることはない。

それは、一方で、脱石油=エネルギー多様化に対する、政府の意気込みの強さを示すものであるが、裏を返せばそれは、いわゆる資源有限時代における、“資源小国ニッポン”の産業界と官僚の危機感の表れでもある。

確かに、現在のような物資の豊かさ、便利さを、なお一層、増大させようとすれば、そのくらいの覚悟と危機感をもって、新しい電力、新しいエネルギーを開発しなければならないかに見える。

しかし、冷静に考えてみれば、政府=通産省の言う、電気などエネルギー消費量の伸びは、低成長、安定成長時代に入って減少、否、当初の政府の予想伸び率からすれば、激減している。

たとえば、八〇年八月に対前年同月比一〇%マイナスを示した全国の電力消費量は、八二年七月に再び対前年同月比七・五%減という大幅マイナスを記録した。

八二年夏の需要低迷で、夏の電力責要の伸びは、三年連続して伸び悩んだことになる。

東京電力、関西電力な犬電力各社は、設備投資竍画を見通して、これまで、従来の計画を約二年ほど遅らせるように手直ししてきたが、この需要低迷でさらにこの計画を見直す必要が出てきたといわれる。

業を煮やした電力会社の中には、中部電力のように、七三年の第一次石油危機以来“国策”ともなってきた「省エネルギー」の看板を自社の宣伝やスローガンの中からはずす会社も出てくるほどである。

背に腹はかえられず、もっと電気を使って下さい、というわけである。

また、あれほど足らないと大騒ぎしてきた原油や石油製品についても、最近は不況と脱石油の進展で貢要が伸びず、石油業界では商売敵の原子力発電に対して反発する空気も強い。

さらに、エネルギー業界各社トップの八三年の年頭挨拶では、これまで一〇年間にわたって強調されてきた省エネルギーのスローガンが全く影をひそめ、かわって省エネより「消エネ」と需要拡大、エネルギー多消費の方針がはっきりと打出された。

このように、政府や電力・石油会社などという中央の側、産業サイドで考えてみても、低成長時代に入って、はっきりと電気をはじめ、エネルギーはダブついてきている。

これまでのような息せき切ったエネルギー開発の必要はなくなりつつあるのである。

まして地方の側からすれば、水力をはじめとするこうした開発が、たとえ地元の一部に何らかの恩恵をもたらすとしても、そのために幾多の犠牲を強いられ、様々な形で自然の生態系と人々の生活に歪みと痛手をもたらしたことは、これまでに何度も見てきた通りである。

エネルギー需給バランスから逆算された、息せき切った従来のエネルギー政策は、だから今こそ本腰を入れて見直すべきときである。

さて、開発に伴う山と川、そして森林の憂うべき現状は、もちろん、大井川流域だけにはとどまらないし、また日本だけの現象でもない。

地球が広大な世界から、宇宙船地球号と呼ばれるまで小さくなった現在、目を世界に転ずれば、もっと大規模で深刻な環境の破壊、生態系の異常に気づく。

たとえば、一九七七毎五月に、パナマ運河の水位が低下して、貨物船の運航に支障をきたしたことが、報じられたことがある。

日本の新聞記亊が小さかったため、あまり一般の目にはつかなかったが、この出来事の背景には大きな問題が潜んでいる。

それをアメリカ合衆国政府の特別調査報告『西暦二〇〇〇年の地球(

The Global 2000 Report to the President Entering the Twenty-First Century )によって見てみょう――。

パナマ運河を機能させている水は、すべてガツーン湖の流域から来ているのだが、農民たちがガツーン湖近くの森林のほぼ半分を伐採してしまった。

このため森林の保水機能が大幅に失われて水量が不安定になったうえ、ガッーン湖には土砂が流入して堆積し、とうとう七七年五月には、ガッーン湖の水面が船舶の航行に必要な水位より三フィートも下がってしまったという。

このため、船は積荷の一部を陸揚げして、陸上輸送に切替えねばならなかったし、大型貨物船の中には南米のホーン岬を経由する大迂回をしなければならなかった。

『西暦二〇〇〇年の地球』は、こうした状況と背景を説明したあと、

「もし、現在のような森林減少の傾向が続けば、パナマ運河の運営の中断は、ますます頻繁に生じることが予想されよう」と述べ、さらに

「パナマ運河で生じた事態は、今後、アフリカやラテンアメリカの熱帯地域で、さらに大規模に生ずると予想される事態の縮図である」と断言している。

森林伐採と土砂流出の増加、あるいは堆砂による河床の上昇という大井川で見てきた事態が、パナマ運河で一廻りも二廻りも大規模に、そして一層ビィジアルな形で再現されている、と言えるだろう。

このほか、同書では、世界の森林が年間一八〇〇万〜二〇〇〇万ヘクタールの割合で減少していることや、石油や天然ガスなどエネルギーの大量消費の結果として酸性雨が、今後一層頻繁になり、森林や湖の生物などに重大な影響を及ぼすことなど、宇宙船地球号の環境がますます劣悪になりつつあることを指摘している。

より便利な生活、物質的により豊かな生活を求めて、各国で競って行われてきたエネルギーや資源の開発。

その結果として、今、地球的規模で生態系に狂いが生じつつあるのである。

5 水車村づくり top

今一度、大井川地域に我々の目を戻そう。

一九八一年秋、大井川左岸側の志太地区を流れる瀬戸川上流に小さな水車小屋が完成した。

東京の大学関係者と地元の農業を営む人々らが、知恵や資金、労力を出し合って、自らの生活のあり方や文明の行方を考えるよすがに、とつくったものだ。

十一月下旬の落水式には東京や藤枝市内などから二○○人ほどの人々が集まり、水車の動力で精米機を回してみて、完成を祝ったという。

私がこの水車小屋、否、エネルギーや技術、さらに暮らしのあり方をトータルに考える場という意味では「水車から」と呼ぶべきこの土地を訪れたのは、八二年暮れ。

東海道本線藤枝駅から車で二〇分ばかり行ったところの瀬戸川支流=滝ノ谷川のほとりに、それはあった。 |

写真-20 藤枝につくられた水車小屋

|

周囲の山々が小さな滝ノ谷川へ迫り出し、そのわずかな空地に三〇戸ほどの農家がへばりつく。

静岡市のベッドタウンとして宅地開発の著しい藤枝市の中心街から一五キロほどしか離れていないのに、ここは全くの山里で、静かそのものである。

訪れた初冬の日の午後は、この水車村の宿泊兼用の多目的会館とも言うべき茅ぶき民家が建設中で屋根を茅で葺く作業の真最中であった。

屋根の上には東富士演習場のある山梨県忍野村から泊まりがけで応援に来ているという農家の人たち数人が、刃の反りかえった大きな茅刈り鉄をもって一心に屋根を葺いていた。

また、ほぼ完成に近い屋根裏部屋では、東京の女子学生が床の拭き掃除に大わらわであった。

件の水車小屋は、この茅ぶき民家の横、滝ノ谷川にかかる吊橋を渡った右側にあり、精米機こそ動いていなかったが、直径三メートル、三三個の水受けのある木製の水車は、樋(とゆ)に引かれた山間の清流の勢いをしっかり受止めて、ゴトン、ゴトンと回り続けていた。

この水車村の主人が、対岸の、吊橋の畔に住む、茶園業、臼井太衛さんである。

臼井さんは、コストや経営効率ばかり考えて巨大化する一方の現代の技術文明に対する一つの反省と試行錯誤として、東京の大学グループ(室田武・一橋大助教授主宰「小規模社会を考える会」や里深文彦・相模女子大教授「AT(もう一つの枝術)を考える会」)が提案した水車村づくりに対し、その考えに賛同して、自らの土地と水車村建設資金の一部を提供した人である。

水車村建設の経緯については、臼井さんの著書(『水車むら水土記』)に詳しいが、臼井さんが地元の農民の一人としで、この村づくりに乗出した理由は、一言でいえば、本来は生命の源でありながら、都会のアスファルトや農村の農薬・化学肥料などによって、今や息も絶えだえになっている「水」と「土」を見直して、もう一度その本来の力を引出してやるため、ということになろうか。

水車はこの理念の一つの具体的な表れである。

確かに水車村建設運動は、効率性を求めてただひたすらに巨大化=肥大化してきたエネルギー枝術、さらには現代技術一般に対するアンチテーゼとして、あるいは巨大技術にかわって人間の汗の臭いを漂わせるいわゆる等身大の技術を突きつける運動としては、あまりに牧歌的であり、ささやかに過ぎる試みであろう。

この運動を評して「風車ならぬ、水車に突撃するドン・キホーテ」という人もいる。

水車の歯車では、現在の“豊かな社会”は変えられない、というわけである。

臼井さん自身もこうしたことは十分承知の上で、「石油文明は、農村に未曽有の繁栄をもたらした。

子供を高校や大学に通わせたり、カラーテレビを見たり、温泉旅行やゲートボールをしたり、病気のときには医者に行くこともできる。

農民は、今の生活を一面でとてつもなく幸せだと思っている」と言う。

臼井さんらの水車村運動は、そうした農村の現状に目をつぶったり、否定するのではなく、その現実を現実として認めたところから始まると言ってよいだろう。

水車村運動をアナクロニズムとして片づけるのは簡単だ。

しかし、巨大技術やエネルギー開発により、さらには多数(都市や産業)の利益の名のもとに行われる公共事業などの工事によって海辺が、山が、川が、そして何よりもその沿岸や流域に住む人々とそれらの自然とのかかわりが、あるいは破壊され、あるいは分断されつつある現在を考える時、藤枝の水車村づくりは我々の生活になにがしかの方向を指し示す貴重々運動ではないだろうか。

それがいかにささやかであり、初歩的段階であるにしても――。

top

****************************************

|