|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

一 天下とりの夢

1 足利の地蔵さま top

一三一八年、文保二年の秋でした。

ススキの白い穂が、さやさやと風に鳴っています。

東の筑波山は、こいむらさきの衣を着たようにそびえていますが、北の日光、那須の山々は、頂のほうにうっすらと白いものをのせていました。

ススキの穂波のはてに、一本の大きな川が流れています。渡良瀬(わたらせ)川です。

この川岸には、ゆたかな稲田がひろがって、もう、百姓たちの刈入れを待つばかりでした。

川ぞいの道を、二人の男があるいていました。

「ここは、ずいぶんとゆたかそうな国だ。」

旅商人(あきんど)ふうの男がいいました。

「なんというところですか。」

ときいたのは、十五、六の少年、大きな袋の荷を背負っています。

「足利平だよ。この渡良瀬川の両岸だけで、十八万石の米がとれるというからな。」

「足利荘でしたら、足利さまのご支配ですね。」

「ほう、よく知ってるな。そう、足利さまは、八幡太郎源義家さまから出た関東武士の名門、鎌倉幕府でさえも、一目おくというご一族だ。」

「足利さまのお世継、又太郎高氏(たかうじ=のちに尊氏)さまは以前、京の北、丹波(たんば)に住んでおられました。」

「そうか、丹波といえば、おまえのふるさとだったな。」

「はい。」というと、少年はうつむいてしまいました。

「なんだ、また、丹波のおっかさんのことを思い出しているんだな………。

安心しろ、わしが渡した銭で、いまではすっかり元気になっているさ。」

二人の旅人は、こんなことを話しながら、ススキの波の中に見えなくなってしまいました。

☆ ☆

渡良瀬川を見おろす、なだらかな坂道がありました。

赤トンボがたくさんとんでいます。

その赤トンボが、突然、なにかにおどろいたように、あわてて道の左右に散りました。

二頭の馬が、もうもうと土煙をあげて走ってきたのです。栗毛と赤毛の馬でした。

土煙でよく見えませんが、みごとな手綱さばきでした。

馬はもみの原生林と、ススキの草原をこえ、しばらく走ると、まろやかな丘に出ました。

二人の騎士は、丘の上で馬をとめました。

どちらも、りっぱな短刀を腰にさし、身分の高い武士の子のようでした。

「ここは、母上と仲秋の名月を見にきた丘ですね。」

十を少しすぎた少年が、兄らしい人の顔を見上げていいました。

「ここは代々、足利家が仲秋の名月を見にくる場所ゆえ、月見の丘とよぶのだ。」

兄のほうがいいました。

この丘からは、渡良瀬川が一目に見えます。

川のむこうには、赤城や榛名(はるな)の山から遠く武蔵の秩父連峰までが、秋空にうかんで見えました。

「たしか、あのあたりだと思ったが………。」

兄のほうが、ススキの白い穂に見えがくれする細い道をゆびさして、一人ごとのようにいいました。

「なにがですか、兄上?」

「このあたりの百姓たちから、大変信仰されているお地蔵さまがあるそうだ。」

「またお地蔵さまですか。」

弟のほうが、わらいながらいいました。

「でも兄上、いけません。すぐ帰らないと母上が心配なさいます。」

「なに、馬なら、ひと走りさ。」

でも、弟のほうは、がんこなくらいに、首をはげしくふりました。 |

|

「だめです。供をつれなければいけない、とおっしゃったのを、すぐに帰るから………という約束で来たんですから、だめです。」

親のいいつけにはよくしたがう少年なのでしょう。兄のほうも、困ったようでしたが、

「母上はいくつになっても、子ども扱いをされるのだな、しかし三郎、ここまできたのだ。

お地蔵さまにおまいりしよう、それとも、おまえは父上の病気がなおらなくてもいい、というのか。」

「そりゃ………。」

「それみろ、お地蔵さまのことを『身がわり地蔵』とよぶこともあるのだ。

父上の悪いご病気を、かわりに受けとってくださるように祈るのだ。」

「………。」

「なに、時間はかからないから、母上も心配はされないよ。」

しぶしぶとうなずいた弟の顔を見届けると、兄の方は再びむちをふって、ススキの原の小道をわけいっていきました。

ススキの原をぬけると、稲穂のゆれる田んぼ道になりました。

田の中のあちこちに、小さな森が見え、森にかこまれて、民家のから屋根が見えけじめました。

村でしょう。

地蔵さまは、いままでつづいた道が、大きな道にはいる、ふたまたのさかいにありました。

兄弟は馬からおりると手をあわせました。

野ギクがいっぱいそなえられ、かけざらの上に、ひからびた小さなトチの実のだんごが、三つそなえてあります。

「三郎、おまえは、いつか京の北山でおあいした坊さんのことを覚えているか。」

「疎石禅師(そせきぜんじ)さまですか。」

「よく覚えていたな。」

兄は、弟の頭のよいのに感心したようです。

でも兄は、じっとそれっきりだまって、地蔵を見つめました。

☆ ☆

少年たちはこの足利荘の領主、足利貞氏(さだうじ)の子で、兄を又太郎、弟を二郎といいます。

兄弟の母親の名は上杉清子、上杉も足利一族の出身です。

兄弟は三年まえまで、母親の里である丹波(たんば=京都府)の国に住んでいました。

兄弟には一人の兄があって、この足利に住んでいたのですが、二十三歳で病死しました。

それで次男三男であるこの少年たちは、母と一緒にはるばる関東の足利へやってきて、父貞氏の屋形にはいることになったのです。

兄の又太郎が、この屋形へはいって「又太郎」とよばれるようになったのは、本当の長男が死んで、自分が長男つまり太郎のかわりをつとめることになったからでした。

兄弟は母と一緒に丹波の国から京へ出て、それからはるばる東海道の旅をして鎌倉へはいり、さらにこの足利へやってきたのでした。

長い旅でしたから、いろいろなことがありました。

又太郎が疎石禅師(そせきぜんじ)にあったのも、この旅の途中の京でのことでした。

母の上杉清子は、少年たちを武将の子として、きびしくしつけました。

正月には、丹波の国では、武の神として、武士たちにあがめられていた篠村八幡宮へ、かならずおまいりしました。

「あなたたちのご先祖さまは、八幡太郎義家さま、清和源氏の中でも、もっとも武勇にすぐれたお方です。

あなたたちも一生懸命武術をきたえ、学問をして、義家さ童の子孫にはじない武将とならなければいけません。」

母の清子は、いつもこういいました。

義家(よしいえ)は平安時代後期の人で、源(みなもと)頼朝(よりとも)義経(よしつね)たちにも祖先にあたりますが元服(武家社会で一人前になる式)のとき、八幡宮でその儀式をおこなったので、八幡太郎とよばれるようになりました。

八幡太郎はその時、十三束(ぞく)三伏(みつぶせ)という一・三メートルもある長い矢で、七つならべたよろいを射とおしたと、伝えられるほどの強い弓とりでした。

東北の安倍氏の反乱(前九年の役)、清原氏の反乱(後三年の役)をしずめるため、父の頼義にしたがって長いこと、当時まだえぞ地ともよばれた陸奥でたたかい、しだいに武将としての名をあげた人でした。

「りっぱな武将になるためには、学問も、歌も学ばなければなりませぬ。」

清子はそういって、京から学者をよんでは兄弟に勉強させました。

また近くの寺に、学問のある坊さんがいるときくと、少年たちをつれていって話をきかせたりしました。

そうしていろんな話をききました。

しかし、京の北山のある寺であった疎石神師(そせきぜんじ)の言葉は、一生、又太郎の心から消えさらないと思われました。

有名な疎石禅師の話をききたいと願ったのは、仏教に深く心をよせていた母の清子でした。

しかし十一歳になったばかりの又太郎は、母親と一緒に、いや、よりいっそう耳をそばだてて、疎石禅師の言葉にきき入りました。

「………人生五十年と申します。五十年の生典がおわれば、乞食(こじき)も百姓もみやこにおられるみかども鎌倉の執権さまも皆、あの世にまいらなければなりませぬ。

若君は十一におなりなそうじゃが、人生わずか五十年のたとえからすれば、あっというまのできごと、まるで夢のごとくでおじゃる。

さすればこの世で、いかにお栄えなさっても、つかのまのはかなごと、ひとはかならず死ぬものでおじゃれば、生きているうちはおごることなく、貧しき者をあわれみ、病者に慈悲をかけられますように………。」

又太郎は、地獄がおそろしいところとは思いません。

しかし、母のそばで話をききながら自分がいつのまにか、もう人生の五分の一を生きてしまったこと、そしていかに富みさかえようとも、人間の一生は短く、夢のようであるという言葉に深く感動しました。 |

|

☆ ☆

あれから三年、いま又太郎は、弟と一緒に、足利の里の、お地蔵さまの前に立っています。

でも疎石禅師のことばは、はじめてきいたときにもまさる感動を、又太郎の心にあたえるのでした。

「この世のことは、すべて〈はかなごと〉………か。」

又太郎は、疎石禅師の言葉をつぶやきました。

又太郎がふとわれにかえって顔をあげると、さきほどまで、きれいに晴れわたっていた筑波山が、すっぽり雲におおわれています。

いそがぬと雨になるぞ。

それにいまごろ、供もつれないでの遠出、母上が心配して、さわいでいらっしゃるかもしれない………と兄が思うと、弟の三郎も同じことを考えていたのでしょう。

不安そうに兄の顔を見上げました。

兄弟は再び鞍にまたがりました。栗毛の馬は、うれしそうに首をふって、二、三度あがくと走りだしました。

力強いひづめの音とともに兄弟は、みるみる足利の里に近づいていきました。

やがて、みどりの森につつまれた小高い広い丘が見えました。

こずえの上に、黒いいらかがぬれたように光っています。

よほど大きな建物なのでしょう。広いはずです。

そこは足利屋形で、その敷地の中に、政所(まんどころ=今の市役所)、先祖を祀った寺まであるのですから。

街道からはずれて屋形へ通ずる道があります。

街道は石ころと馬ふんだらけの道ですが、屋形へ通ずる道は、両側の木が美しくかりそろえられ、雨がふってもぬかるまないように、敷石がならべられてあります。

2 人買いの話 top

敷石の道にはいろうとしたときです。

「あ、もし若ぎみさま。」

突然声をかけられて、二人はふりむきました。

わかれ道のところに道祖神が立っていますが、その前に、二人づれの旅人がいました。

一人は、道祖神の前に手をあわせています。

立っているほうの旅商人が又太郎に声をかけたのです。

「今日は、足利荘の市(いち)がたつ日とうかがいましたが………。」

「市は、三の日にたつ、あすじゃ。」

又太郎は、すずやかな目を見はっていいました。

「いやどうりで………。」

旅商人は、頭に手をやって、街道ぞいのむこうの市の屋根を見かえりました。

地べたに丸太をたて、その上を板屋根でおおっただけの建物が、がらんどうのまま立っています。

四、五ひきの犬が、じゃれているだけで、ひとっ子一人いません。

だが市(いち)のたつ日には、荷を負った商人たちが、この屋根の下に板を渡し、品物をひろげ、あきないをしてにぎわいます。

「一日早すぎましたか。」と、つぶやいいい男は、

「これだけの建物でございますと、さぞごりっぱな市でございましょうな。」と、おあいそをいいました。

「そうかのう、だが、よその市のことは知らぬ………。」

又太郎のそだった丹波にも市はありましたし、また、足利への旅の途中、名高い市のたつ京、鎌倉もとおってきました。

しかし、少年は、それには気づかなかったのでしょう。

「いいえ、市と申せば、雨ざらしの露天で品物を売るのが普通………。

このように雨よけの屋根のある店など、まず坂東では、執権さまお住まいの鎌倉の町ぐらいのものでごぜいましょうよ。」 |

|

少年はあいかわらず道祖神の前で、ふし目がちでだまっていますが、旅商人はよくしゃべります。

でも、まんざらおせじをいっているだけではなさそうです。

このあたりは東山道の要地、足利荘とよばれました。東山道とは、京から木曾をとおり甲斐、武蔵さらに関東を北にむかう道です。

駅であったために、足の丈夫な駅夫(駅から駅へ朝廷の命令を伝える男)をおきました。

つまり足利とは、足利(あしきき)男のいる村で、それで足利(あしかが)という地名がついたといわれます。

「そなたも、商人か。」

「へい。」

「なにを売るのじゃ。」

「塩を売るつもりで………。」

旅商人はいいました。又太郎は、大きな袋を背負っている少年を見て、旅商人にたずねました。

「塩だけか?」 、

「へっへっへ。」と男はあいまいに笑って、

「人の売り買いも、ときには………。」

旅商人を見つめる又太郎の目がかすかに光りました。

「いいえ、その、人買いといいましても、盗賊どうぜんの人さらいなどとはちがい、私めは食うに困る百姓どものたっての願いをことわりきれずに………いや、じつは、その若い男の場合も………。」

と、旅商人は、きかれもしないのに、ぺらぺらと話しだしました。

旅商人は、近江の商人、道次といいました。

つれの少年は、みやこに近い丹波の農家のせがれ与重、なんでも、丹波ではひでりつづきで不作のうえに、年老いた母が病気になってしまったそうです。

それで孝心あつい与重は、母のうえ死にをすくい病気をなおすために、自分の身を売ったのだといいます。

「なんでも、この子の上に、兄がいたそうですが、幼い時、貧しさから、くぐつにもらわれていったそうでございます。

私も、親の代からの商人、だのまれれば、このように人買いもいたしますが、どうも近頃のお上のやりかたでは、このような男が、ふえるばかりでございますよ。」

又太郎は、それにはこたえないで、自分といくらも年のちがわないような少年を見つめました。

又太郎も、人買いの話はきいて知っています。だが、いざ目の前でそのあわれな人間を見ると、心がいたみました。

道祖神に手をあわせていた少年が、やっと立ちあがり、馬上の又太郎に、ていねいに頭をさげました。

「いくつになる?」

「十七歳になります。」 旅商人がかわってこたえました。

背丈もひくくやせて、体つきだけでは、又太郎のほうが年上に見えるほどです。

すると又太郎に、いきなり腰にさした短刀をさやぐるみぬきとって、馬上から商人人にさし出しました。

「この男、これでどうじゃ………?」

「へ!? ………へい………。」

突然のことで、旅商人はぼけっとした顔で、短刀と少年をかわるがわるに見やりました。

美しい貝をちりばめた、銀づくりのみごとな短刀でした。

「あわれな男じゃ………それに丹波の出とあっては見すててもおけない。

私の屋形へつれてまいる。だがこれでは、すくないか。」

「め、めっそうもございませぬ………な、なれど………

おさしつかえなければ、お名前を、うけたまわりとうございます。」

旅商人が、道にひざまずいたときです。

「兄上、それはいけません。」三郎が、かぶりをふりました。

「その短刀は、父ぎみから、先祖伝来のものとしていただいたはずではありませんか。」

三郎は、きびしい顔でいいました。

「うむ………そうであったな。」

又太郎はそういって、苦笑いしました。これでは、どちらが兄かわかりません。

「よし、道次とやら、屋形までついてまいれ!」

「は、はい………しかし、若ぎみは………。」

「足利屋形の又太郎じゃ。」

「ほっ! では、足利の総領ぎみにわたらせられましたか、知らぬこととは申せ………。」

旅商人は、道にはいつくばり、おでこをすりつけていいました。

「はっはっは………そのようにかしこまらずともよいぞ。」

「いいえ、足利又太郎さまとうかがえば………。」

道次のおどろきの表情をみると、足利の若ぎみであった、というだけではなさそうです。

「………たしか、家時さまのお孫さまで………。」

又太郎がうなずくと、道次は、しげしげとその顔を見上げました。

京、鎌倉は、日本国じゅうのうわさが集るところです。

新しいみかど(御醍醐天皇)が、大変かしこいこと、鎌倉の執権(北条高時)さまがあろかなこと、諸国の御家人たちが、だんだん、幕府のいうことをきかなくなったこと………。

道次は諸国をめぐる商人なので、あれこれ耳学問で、世間の話にくわしく、口も達者でした。

でも達者なのはよかったのですが、この男、ついとんでもないことを言い出しました。

「さようでございますか。いえ、三日まえにも、鎌倉の町でおうわさをうかがったばかりでございます。

又太郎ぎみは、家時さまから三代目、いずれこの日本国の………。」

と、いいかけて、思わず口をつぐみました。

「なんと!? ………『いずれこの日本国の』なんじゃ。」

又太郎の目が、少年のものとは思えないほど光りました。

「いえその………口さがない………。」

道次が、しどろもどろとなっても、又太郎はゆるしません。

こいまゆをさかだて、皮むちをにぎりしめて道次をにらみつけました。

「さ、その先を申せ!」

「へ、へい………。」

道次は、ひたいからあぶらあせをたらしながら、いよいよはいつくばりました。

☆ ☆

その夜――。

又太郎は、父、貞氏のまくらもとにすわりました。いつになく、その目が光っています。

「父上、お爺さまがなくなられたのは、ご病気ではなく、足利家が天下をとるようにと祈られて………。」

ここまでいいかけたとき、貞氏は、

「しーっ。」と、目できびしく又太郎をたしなめました。

貞氏は、思わずへやのすみに目をくばりました。

うわさというものは、いつ、どこからもれていくものか。

うわさは、うわさどおりではないにしても、なにか、それに似かよったことが行われたということが多いものです。

「又太郎、ついてまいれ!」

貞氏は、おきあがると又太郎をにらみすえるようにいいました。

やっぱり、いってはいけないことだったのか………と、又太郎は後悔しましたが、まにあいません。

又太郎がつれていかれたのは仏間でした。

父は、仏壇の奥に千をさしいれると、なにやら、細い竹づつをとりだしました。

さらに、そのつつの中から巻紙をとり出しました。

「われら足利一族の祖先八幡太郎義家さまが子孫のために残された置文じゃ。」

母親からはいつもきいていた源 義家の名を、ひさしふりに父の口からききました。

置文というのは、神や仏の前で誓う文のことですが、それには、

「七代の後に再び生まれて天下の政(まつりごと)をとらん 源義家」としるされてありました。

「この置文は写しじゃ。本文は、ひそかに八幡宮におさめてある。」

「しかし父上、七代目というと、お爺さまにあたるのではありませぬか。」

「そのとおりじゃ、それゆえ、わが父家時さまは、ものごころつくころより、深くお苦しみになった………。」

父貞氏は、ひたいに、深いしわをよせていいました。

3 弓占ない top

又太郎は、屋形の前のイチョウの木を見上げていました。

その昔、鎌倉からとりよせて植えたものです。ふたまたにわかれて、背丈こそ高くありませんが、ぐんぐん幹ぶとに育ってきたものです。

ふと気がつくと、又太郎は、 いつのまにか暗い夜霧にとじこめられていました。

イチョウの木も、屋形のいらかも見えず、ただ、もうもうとけむる霧につつまれて、おそろしいばかりです。

このとき、どこからともかく、

「又太郎! ………又太郎はいずこじゃ!」と、苦しげな声がきこえてきました。

「あっ! お爺さまじゃ!」

又太郎は霧の中を、およぐような手つきで、めくらめっぽう走りだしました。

又太郎は、祖父家時の顔を知りません。

それなのにお爺さんの声だと思ったのは、おかしなことですが、又太郎は、そんなことには気づかずに走りつづけました。

走りながら、又太郎は突然ん、仏間にとびこんでいました。

「お、お爺さま!」

又太郎は、仏間にうつぶしている祖父を見て、さけびました。

一面の霧の海が、いつのまにか、赤い血の海にかわっていました。

「しっかりしてください、お爺さま!」

又太郎が、祖父の家時をかかえおこして、その手から、血まみれの短刀をもぎとりました。

白装束の家時は、覚悟の切腹をしたのです。 |

足利屋形あと

|

「お爺さま! これはどうしたことでございます!」

すると、家時は、苦しげに顔をゆがめながら、力のうせた手をふるわせて、ふところから、細い一本の竹づつをとり出しました。

「これは、いったい………?」と、又太郎が祖父の手から竹づっをとりあげると、中から一通の巻紙が出てきました。

ひろげると、それは墨跡あざやかな、一枚の願文でした。

願 文

それがし、足利家時、先祖義家から七代にそうろう。

義家公、かつて七世のものわが一族に天下をとらしめそうらえと、置文をささげそうろう。

されど、不肖(先祖に似ないおろかな子)この家時、源氏の末ながら、いたずらに、平家出自(でじ=平氏から出た)の執権北条氏の下にくっしそうろううえに、生来病弱、先祖の置文にこたえるべくもなく、まことに無念にそうろう。

かくなるうえは、 この家時のいのちをちぢめ申しそうろうあいだ、なにとぞ三代のちに、わが足利家に、天下をとらしめそうらえ。

足利家時

南無八幡(なむはちまん)大菩薩(だいぼさつ) |

声を出して読みあげる又太郎の手を、家時はしっかとにぎりしめ、何度も「頼むぞ。」というように、うなずくのでした。

家時は、先祖八幡太郎義家の置文の誓にむくいられなかったので切腹したのです。

そして、そのかわり、三代のちの足利氏に、天下をとらせてほしいという願い文を残したのです。

家時から三代といえば、孫の又太郎のはずです。

「お爺さま! お爺さまは、この私に天下をとれとおおせられるのですか。」

せきこむようにしていうと、家時は、大きくうなずいて、そのまま目をとじました。

と、祖父の顔が、いつのまにか、父貞氏の顔にかわっています。

「あっ。父上!」とさけんだ自分の声で、又太郎は目をさましました。

「ごほん! ごほん!」と、奥の間で父のせきこむ声がしました。

又太郎は昨夜、父からきいたおそろしい話を思い出しました。いま見た夢も、父からきいたことなのでした。

又太郎は、祖父が仏間を血にそめてたおれているさまがしのばれ、なにか呪(のろ)われたような自分の運命を思っておそろしくなりました。

家行の死は、もちろん病気ということで、鎌倉の幕府に知らされました。

でも、家時の急死は、あちこちうわさをよびました。

北条氏の治める鎌倉幕府の時代とはいえ、足利が源氏の一族、北条氏にならび立つ大家族だと知っての噂でした。

また幕府の力の弱まっていることを、だれもが知っているからでもありました。

☆ ☆

目ざめたまま、又太郎は、あれこれ考えました。

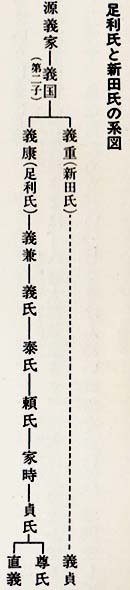

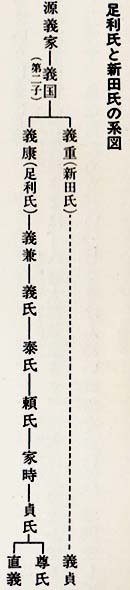

もし、鎌倉幕府をほろぼす一族があるとしたら、執権北条氏をたすける長崎氏か、源氏の血すじをもっとも強くひく足利氏、あるいは隣国、上野(こおづけ=群馬県)の豪族新田(にった)氏でしょう。しかし、

新田と足利では、山も地位も、はるかに足利のほうが高いのです。

足利氏は地元のほか三河(愛知県)、丹波(たんば)、美作(みまさか=岡山県)にも領地をもっています。

三河の国では、多くの一族が勢力をはっていて、それぞれ住む土地の名をとり、仁木(にき)氏、細川氏、今川氏、桃井(ももい)氏、一色(いっしき)氏、石橋氏、斯波(しば)氏、渋川氏などを名のっていますが、もとはすべて足利一門なのです。

ねむれないままに朝をむかえた又太郎は、そっと足音をしのびへやをぬけ、つぼ庭に立ちました。

つぼ庭には、ふとい紅梅がありました。いまにもかれそうで、見たところ、とても花のさきそうにない古木です。

それなのに春になると、大きくあざやかな花をつけます。

葉さえしげらず、すっかり枯れてしまったように見える紅梅が、突然、くれないの花を開く………

そのように、足利家に、思いがけなく天下どりの日が、めぐってこないともかぎらないのです。

又太郎は、かいば(馬のえさ)の用意をしていた従者をよびました。

「馬の用意をせい、馬場へいくぞ。」

「は、はい!」

従者は、 いつもとちがって、きびしい顔つきの主人に気がついて、おどおどと返事をしました。

又太郎は弓をとり、数本の矢をつかんで、従者のひいてきた馬にのりました。

「兄上、どこにいかれます?」

いつのまにか、弟の三郡か縁先に立っています。しかし又太郎は返事もしないで手綱をおくります。

「お待ちください、三郎もお供します。」

三郎も庭におりたっていいました。

二百メートル四方もある広い屋形の敷地の西に松林がありました。

その林のあいだに馬の走る道がひらかれてあります。

馬場には、笠がけの揚所もつくってありました。

ようやく太陽がのぼりはじめたのでしょう。松の枝をすかして、うす赤く馬場をてらしています。

又太郎は、馬上でひき目の矢を弓にフかえると。馬場のすみから。馬を走らせました。

的は笠です。その樶を、馬でかけぬけながら。矢をはなつのです。

又太郎は、はげしく馬の朧をけりました。

走る! 走る! ぐんぐん、まとの笠が近づきます。

又太郎は、走らせたま大弓を満月のようにひきしぼりました。

矢をはなとうとした瞬間です。

又太郎は、思わず短くつぶやきました。

「八幡大菩薩、われに天下をとらしめたもうものならば、この矢よあたれ!」

つぶやきおおったとき、矢は弦をはなれていました。

ひらりと笠が舞いあがりました。

「おみごと!」

「あたりじゃ!」

従者と、弟三郎も同時にさけびました。

しかし、馬からおりた又太郎の顔からは、血の気がひいていました。

「ど、どうしたのです兄上?」

なにか、思いつめたような表情の兄の顔に、三郎が心配そうにたずねました。

「いや、なんでもない。」

又太郎は、血の気のうせた顔をはげしくふりました。

しかし、又太郎の弓を持つ手はかすかにふるえていました。

祖父家時の血にまみれた願文が、そしていまの弓占ないが、自分は天下どりとなれるというのです。 |

|

天下どりということは源氏の末であるので、征夷大将軍として、日本じゅうの武士たちの棟梁となることなのでした。

しかし又太郎は、やろうと思って弓占ないをしたわけではありません。

昨夜、足利家のおそろしい秘密をきいた興奮から、いつのまにか馬場にかかい、やぶさめの矢をはなつ瞬間、思ってもいなかったおそろしい言葉を口走らせてしまったのです。

「兄上! ………いったいどうしたというのです。」

「心配するな。」又太郎は、 ただそれだけいうと、また馬にまたがりました。

しかし、又太郎はひそかに、この弟だけには、天下どりのいい伝えをもつ足利家の秘密について、うちあけておかなければなるまいと思いました。

又太郎は、弟を屋形へかえして、自分は馬にのったまま、従者に手綱をひかせて、西門から外へ出ました。

今日も、足利平の空は、美しく晴れ上っています。

4 足利家と北条家 top

一年一年、この里に集る人間も多くなり、民家の板屋根がびっしり、道の両側にならんでいました。

そのずっとむこうには、稲のみのりが海のようにつづいています。

足利荘、十八万石のとれる美田なのです。

この足利の里だって、見わたすかぎりの広さなのに、日本とはどれだけ広いのでしょう。

又太郎兄弟が、母親と、丹波の里をあとに、みかどがお住いになる京をへて、鎌倉、そしてこの足利までくるのに二十日以上も旅をしてきました。

しかし京の西にも道はつづき、海のむこうにも九つもの国(九州)があるというのです。

そして、うわさにもせよ、自分がその日本国を治める日がくるだろうというのです。

又太郎は、また大きなためいきをついて屋形にもどっていきました。

昨夜、父と話したことが、またよみがえってきます。

「父上、それは、鎌倉幕府に謀反をするということではありませんか。」

「いや、ちがう………日本国の武宗の棟梁、征夷大将軍となる家は源氏をおいてほかにない。

執権北条氏は、頼朝公の御子、頼家さま、実朝さまを暗殺、三代にしてほろぼし、自分がかわった。

北条どのは平氏の出なのじゃ。」

仏壇を見つめて、きっぱりいった父の顔は、病人とは思えないほど、きびしいものでした。

又太郎は、屋形にあがると、そのまま仏間にはいりました。

そしてしばらくは、手をあわせることもわすれて祖父家時の位はいを見つめたのです。

、☆ ☆

それから十日たちました。那須、日光の山岸まは、すっかり雪につつまれ、晩秋の日ざしに光って見えました。

風がすっかりやんだのに、草の穂さきがちらちらとゆれるのは、今日も筑波のふもとからとんできた無数の赤トンボがとまっているからでしょう。

足利又太郎は、きょうも馬にまたがって、領内を見まわっていました。

この十日で、すっかり秋の刈入れがおわり、渡良瀬川の両岸の田は、さむざむと水にぬれています。

「どうじゃ与重(よじゅう)、この足利の里の住みごこちは………?」

又太郎は、人買いの手からわが家へつれてきた若者与重を、馬のくちとりにつかっていました。

「ありかたいことにございます。おかげで、ひもじい思いもせず、このようにすごしております。

よいところでございます。この里は………。

丹波(たんぱ)の、わたしめの里は、山と山の“かい”、とてもこの坂東(ばんどう)の広野原におよびません。

それに冬は日本海からの吹雪で、人も家も雪でうずまり、生活には苦しいところでございます。」

「そういえば、丹波の冬は寒かったのう。」

又太郎もうなずいてから、

「なあに与重、人と人のめぐりあいというのは、いわば仏のみちびくご縁じゃ。

縁さえあれば、そなた、海山遠くへだてた丹波とは申せ、母者びとにあえる日が、こないものでもないぞよ。」

又太郎は「縁」という言葉を使いました。これも疎石禅師からきいた言葉でした。

このところ又太郎は、あるときは疎石禅師の言葉をしみじみと思い、またあるときは、祖父家時の願文を思い出して、熱い血をたぎらせてみたり………。

しずかな気持ちと、はげしい気持ちが、たがいにいり乱れて、又太郎自身を苦しめるのでした。

しかし、与重には、そんな又太郎のふたつに揺れ動く心がわかるはずもなく、ただ、若い主人のやさしさばかりにうたれました。

「いえいえ若さま、与重(よじゅう)、それはあきらめております。

でも、私めが、運よく若さまにめぐりあえたように、母も、人さまのご慈悲にめぐりあえれば………と祈るばかりでございます。 ………幼い時にわかれたとかいう兄のことは、あきらめておりますが………。」

「あきらめたものでもないぞ、与重。いつかこの又太郎も、みやこへのぼる日があるかもしれない。

その時は、そちをかならず供にいれてつかわすゆえ、せいぜいさがしてみることじゃ。」

「ありかたいことでございます。」

与重は、目をうるませながらも、晴ればれと顔をあげて歌いだしました。

京から来たような 白いすげの笠をば

田植之男の おいらにもたまわれ 白いすげの笠をば

昼になったか せなかが暑し

田植え女に かぶせてやりたや 白いすげの笠をば |

その時です。

渡良瀬川の上流の土手に、もうもうと土煙をあげて、その奥から、

「又太郎ぎみィ。」と、よぶ声がしました。

やってきたのは、足利家のいっさいをとりしきる執事(しつじ)高師直(こうのもろなお)でした。

「鎌倉よりのご使者ただいま到着し、お屋形さまよりお召しでございますぞ。」

「なに、鎌倉の使者と?」

なにか大きなことがおこったのか、又太郎の胸は、不吉な予感でいっぱいになりました。

☆ ☆

鎌倉からの使者は、又太郎の結婚の話をもってきたのです。又太郎も、来年は十五歳になります。

もう元服して、結婚してもおかしくない年ごろです。

「足利家をおそれる幕府としては、一日も早くそなたと北条家をむすびつけたいのじゃ。」

貞氏がいいました。

「父上、このお話は、 おうけしないわけにはいきますまいな。」

又太郎がいいました。

「おお、それでは又太郎、この嫁とり話をうげてくれるか。」

貞氏も、ほっとしたようにいいました。

普通なら親同士がきめてしまうのが、当時の結婚なのですが、日頃から学問にも文学の道にもくわしい貞氏は、わが子の考えを、大事にする立場をとってきました。

それで、又太郎が断わったらどうしようかと、ひそかに心配していたのです。

その相手というのは名家で、いまも京の六波羅探題をつとめる北条時久のむすめの登子(たかこ)姫でした。

足利家は、代々、北条一門と結婚することが多かったようです。

それというのも、北条一門に、源氏の流れをくか坂東一の豪族と縁をむすぶことによって、なんとか足利一門を幕府の支配下におこうという心づもりがあってのことでした。

「いま、登子姫は、みやこにおわすが、近ぢか鎌倉へよびよせるとのことじゃ。」と、貞氏がいいました。

5 鎌倉よりの使者 top

その年も暮れ、一三一九年、文保三年の正月、又太郎は元服して、高氏と名のりました。

父の足利貞氏は、執事の高師直を鎌倉の北条へ使者としておくりました。

又太郎高氏が、北条登子との結婚を承知したという正式の返事をさせるためです。

足利平(たいら)の田植えがはじまるころ、年号が元応(げんおう)とかわりました。

すると再び、鎌倉から使者がやってきました。その使者は、妻になる登子(たかこ)の兄北条守時(もりとき)でした。

守時は、北条一門の将来を背負って立つと期待されている若者です。

守時は、北条家の使者としてきたわけですが、同時に元服した又太郎高氏に、朝廷から、従五位下の位がさずかったむねを言い渡しました。

かたい話がすむと、その夜、又太郎は、義兄になるはずの守時と、夜おそくまで、さかずきをかわしました。

「お強いな又太郎どのは………十五歳でこれくらいおのみになるのだから、だのもしいものじゃ。」

守時は、ゆかいそうにいいました。

又太郎のほうでも、この義兄のさっぱりした人柄にはひかれたようでした。

「ところで守時どの、みやこのようすはいかがですか。」

「いやいや、この二、三年、京の町はうるさくなるばかり。」

「うるさくなったと申しますと………。」

「ひとつはお上(かみ)………またひとつは下(しも)じものようすじゃ。」

「………。」

「二つにわかれた天皇家のことは、そなたも知っておられようが、近頃、両派の争いが、めだってはげしくなってきた。

あんなにまでして天皇の位にのぼりたいのかと思うほどじゃ。」

「なるほど………して、もうひとつ、下じものさわざと申されますと?」

「れいの悪党さわぎじゃ。」

「ああ、京の町を人もなげにふるまう、乱暴者たちのことでございますな。」

「いや、それだけではない、近頃の悪党ときたら、一族、力をあわせて東大寺や比叡山などの荘園を荒し回るほどの勢いとか申す。

河内悪党の楠木正成(くすのきまさしげ)と申す男の名など、近頃、京では女、子どもにまできこえている。」

「ほう、河内悪党楠木正成………。」

又太郎は、その、奇妙なよび名に、ついつぶやいてしまいました。 |

|

☆ ☆

六波羅(ろくはら)探題(たんだい)や幕府が、ほとほと迷惑している天皇家の争いというのはなんでしょう。

六波羅探題(六波羅は京の地名)は、代々北条一門がつとめる大役です。

それより百年ほどまえに「承久の乱」という事件がありました。

後鳥羽(ごとば)上皇が、鎌倉幕府をたおそうと兵をあげ、幕府軍とたたかったものの、やぶれた事件です。

このときの幕府の執権は、二代北条義時(よしとき=北条政子の兄)でした。

この結果、後鳥羽上皇は、隠岐島へ、土御門(つちみかど)上皇は阿波に、順徳(じゅんとく)上皇は佐渡へと、それぞれ配流(はいる=島流しの刑)され、仲恭(ちゅうきょう)天皇はみ位(くらい)からおろされてしまいました。

それ以後鎌倉幕府は、京に六波羅探題を置き、朝廷にたいする支配権をさらに一歩強めたのでした。

つまり六波羅探題とは、表行きは京の天皇とみやこをまもるのがつとめですが、じつは天皇や公家の謀反を見はる役目なのです。

「おう、そういえば、みやこでは、みかどがかわられた。」

守時がいいました。

「きいております。後醍醐のみかどと申しあげるお方でございましょう。」

「さよう、それが、なかなかお気もたしかで、ご聡明なみかどとのおうわさが高い。」

「それは、けっこうなことでございますな。」

「いやいや、あまりけっこうではないのだ。みかどがご聡明で気性がはげしいと、国の乱れるもととなる。」

守時は、おかしなことをいいだしたようですが、しかし、これにはわけがありました。

守時は又太郎につぎのように説明してくれました。

この頃の日本は、鎌倉幕府の天下ではありましたが、幕府がすべての政治をとりしきったわけではありません。

政治というとむずかしくきこえますが、農業中心の時代です。

土地の問題、争いを解決させることが一番大きな仕事となります。

この時代、土地の所有者には大きくわけて二つありました。

ひとつは、みかどをはじめ貴族や神社、寺などが、平安朝の昔からもっていた土地であり、もうひとつは、平安末期から勢いをもちはじめてきた武士階級がもっている土地です。

それで、一方の社寺や公家の土地争いには、かれら自身、つまり天皇を中心とする朝廷があたることになっており、町武士の領地争いには、鎌倉幕府があたるたてまえとなっていました。

これを地理的にいうと、関西とくに京都、奈良を中心とした畿内から、西日本にかけては貴族・社寺の土地が多く、これに対して、関東の地はあとから開発された田畑が多く、それだけに武士の領地が多いということになります。

もともと武士とは、自分で田畑を開いた自作農百姓たちが、土地を守るために弓矢をもったのが、そのはじまりです。

簡単にいえば、武力をもつ百姓といえましょう。

一方天皇家、公家、社寺はどのようにして自分の土地をまもったのでしょう。

神社や寺では、それぞれ身分は低いが、腕っぷしの強い男を僧兵として多数集めました。

しかし天皇家、貴族の土地争いのときは、武力をもたないので、鎌倉幕府が地方へつかわした守護や地頭などが、その争いをしずめました。

つまりこの頃の守護大名というのは、その国の政治を行うのではなく、争いを治める役、警察の役目をするのがたてまえだったのです。

しかし武力をもつ幕府は、しだいに天皇を中心とする古代貴族たちの行う政治の中身にまで、口を出すようになっていったのです。

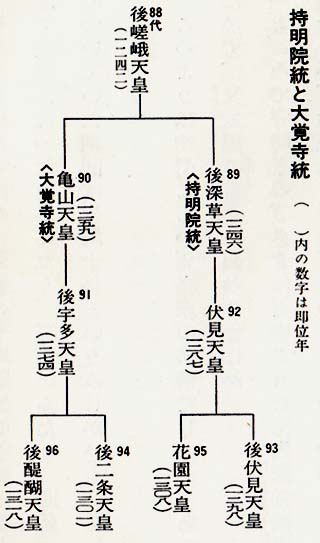

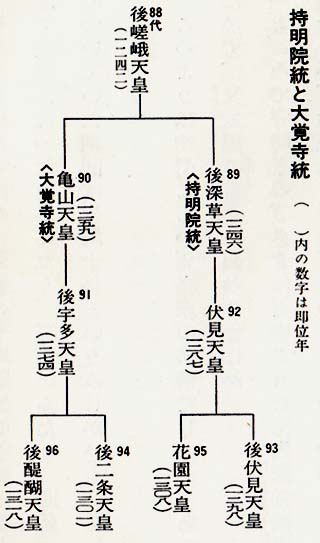

ところで天皇家では、もう長いこと、天皇の位をめぐって争いがつづいてきました。

これより約五十年ほどまえの文永九年(一二七二)、後嵯峨上皇がなくなられたときのことです。

上皇は、長いこと院政をおこなってきました。

院政というのは、天皇の位をおりてから、院(寺)へ出家なさった方が、政務をみることです。

つまり隠居しても、天皇家の実際の力をもっていたのです。

なくなられた後嵯峨上皇には、二人の皇子がいました。

しかし上皇は兄の後深草よりは弟の亀山をかわいがりました。

それで、兄の後深草の天皇の位を、はやばやと弟の亀山にゆずらせました。

それだけでなく、さらに、

「皇太子には、亀山の皇子を………。」といい出しました。

天皇の位はとられ、そのうえ、自分の子も天皇になれない、となれば、兄の後深草がおもしろかろうはずがありません。

世をはかなみ、また父、後嵯峨(ごさが)をうらんで出家しようとなされました。

そこで、幕府があいだに立って、二つの天皇家になかなおりをさせました。

その際、亀山天皇のつぎの皇太子はもうきまっていましたが(後宇多天皇)、しかしそのつぎの代には、後深草天皇の皇子が天皇となり、またつぎの天皇には、亀山の皇子が即位する。

つまり、後深草系と亀山系がかわるがわる、天皇の位に立つということがとりきめられました。

後深草系は、代々持明院で政務をとったので持明院(じみょういん)統とよび、亀山系は大覚寺で政務をとったので大覚寺(だいかくじ)統とよばれることになります。

二つの家がらから、交互に天皇を出す約束ですが、どちらもそれぞれ自分のほうの系統だけで天皇をしめたいとひそかに思っていたので、さまざまなはかりごとをめぐらし、そのあげく、相手方天皇を暗殺しようとする事件さえおこりました。 |

|

さすが鎌倉幕府も、これにはほとほと手をやきました。

両派はおたがい、相手方が天皇になると、早く位をおりて、こちらへゆずれ、と催促するので、天皇の在位年数は、だんだん短くなっていきました。

そのため鎌倉時代の、天皇の平均即位の年齢はなんと八歳という幼なさでした。

たとえば二歳で天皇になった方が二人、三歳が二人、四歳、五歳がおのおの三人というありさまです。

位についていた期間は平均十年という短いものでした。

このようにややこしい天皇家の事情でしたが、頭のいい守時が、筋道立てて話してくれたので、又太郎にもよくわかりました。

「ところで守時どの、さきほど申された河内悪党楠木正成とは、いかがな男でございますか。」

「それが、お上(かみ)としては、じつに困ったやつなのだが、また、痛快な男でもあってのう。」

と話しずきの守時(もりとき)はひざをすすめました。二人の話は、なおもつづきます。

top

**************************************** |