|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

二 河内の悪党

1 投網にかかった荒法師 top

いまの大阪府は、この頃北の一部を摂津(せっつ)、中央から東南部にかけてを河内(かわち)、西南部を和泉(いずみ)の国とよんでいました。

大和平野から流れてきて、河内の中央を東西に大和川が流れています。

この大和川にそそぐ石川の上流は、また水越(みずこし)川、東条川、西条川とわかれますが、そのほか、このあたりでは、多くの名もない小川にわかれ、金剛山系ぞいの河内(かわち)平をうるおしています。

このいくすじもの水路のもとに小高い丘がありました。赤坂水分(みくまり)丘とよんでいました。

楠木正成(くすのきまさしげ)の住まいは、 この丘の上にありました。石垣の上に土塀をめぐらしただけの屋形です。

広い庭には、四季の花を植え、すみずみには、 ウリ、ナス ニラ、などが植えてあります。

ウリやナスは、去年のつるや茎が、そのまま立ちがれて、竹のささえにまつわりついたままでした。

とにかく、楠木屋形の人々はあるじの正成(まさしげ)をはじめ、みんな田園仕事で忙しいのです。

しずかな午後の日差しのはいるへやに、屋形の主人と客は、さきほとがら気まずくだまったままでした。

「いかがでござる。赤坂の茶は………おのぞみとあれば、もういっぱい。しんぜましょうぞ。」

あるじの正成が、笑顔でいいました。

「いや、もうけっこう。」

客の僧は、ぷいと顔をそむけていいました。

客は東大寺の僧で栄観坊(えいかんぼう)といいます。この赤坂や東条の荘官(そうかん)でした。

このあたり東条一郡の村々は、いつからかはわかりませんが東大寺領となっていました。

栄観坊は、これら荘園の年貢の取立役なのです。

以前には、赤坂荘にも、となりの東条荘にも、東大寺からつかわされた荘園を監督する代官所があったのですが、十年ぐらいまえから取りはらわれてしまいました。

でも代官所をひきあげても、こうしてときどき荘を見回り、稲の作柄を見とどけにきます。

間違いなく、年貢を取立るためでした。赤坂村をはじめ、この東条川ぞいには、点々と東大寺の荘園がありました。

栄観坊は、内々不満でたまりません。

「………かりにも、自分は東大寺さまの代理として、赤坂荘へやってきたのだ。

それなのに、この楠木屋形のもてなしようときたらどうだ。

さかずきいっぱいの酒を出すでもなく、ただ、近頃このあたりの山辺でもつくりはじめたとかいう茶を出しただけとは………。」

正成と栄観坊は、またしばらく、気まずくだまりこんでいました。

客僧のすわった上座の壁には、「多聞天(たもんてん)」のすみ絵と、「人法興隆」としるした書がかけられています。

あるじ正成のことを、土地の者は「知恵の多聞さま」ともよびます。

この正成の母親は、 いまはなくなりましたが、若いとき子がないために、子をさずかることを願って、河内志貴山(かわちしぎざん)の毘沙門天(びしゃもんてん)にこもったそうです。

ある夜、多聞天がおなかのなかにとびこんできたゆめを見た正成の母は、そのあと、すぐ正成をやどしたので、多聞丸と名づけました。

それで、大人になったいまも、このあたりの人々は「多聞さま」とよんでいます。

知恵にすぐれ、いつでも、農民たちの苦しみを救ってくれるお方だと信じているようです。

「荘官どの! 今晩は、ぜひとも泊っていただきたいのですが、いかがでござる?」 と、正成がいいました。

「………。」

「今夜は、東条村と、赤坂村の作人たちのよりあいがござる。」

栄観坊は、 いよいよおもしろくありません。

「ほほう!とまれと申すから、くぐつどもを集めて、おもしろい踊りでも見せるのかと思ったが、百姓同士の話をきけとは………気でもちがったのではないか楠木。」

栄観坊は、苦虫をかみつぶしたように答えました。 |

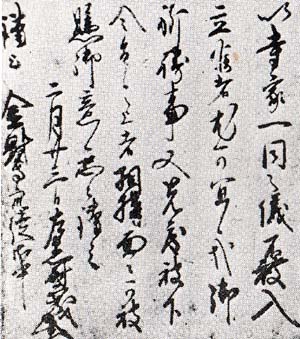

楠木正成(くすのきまさしげ)の書状の一部

|

しかし正成は、栄観坊の腹立ちなど、気づかぬふりをして、

「田植えどきの水ひきかげんをしらべたり、水路をかえる方法を考えたり………

また、秋の野分(のわき=強風)をうけてたおれた稲が、水づかりしたときは、どう手をほどこしたらよいのか………

熱心な百姓たちが集って、夜どおし、おのれの体験を話すのでござる。

荘のご領主である東大寺さまとしては、、ぜひとも、そのような百姓たちの苦労話は、わきまえておかなければなりますまい。」

「東大寺さまの代理のこのわしに、百姓の話をきけ、というのか。」

たまりかねて、栄観坊は声を荒らだてていいました。

「たってとは申しません。………しかし、年貢の取立どきだけ、熱心になられても、迷惑ですからなあ!」

「ぶ、ぶれいな………。」

つぶやいたまま、栄観坊は、じっと正成をにらみつけました。しかし正成は、どこふく風と笑顔で座っています。

☆ ☆

栄観坊の目が、楠木屋形の庭ごしに、金剛山系のふもとにむかってきらっと光りました。

大和と河内の国ざかい、葛城山のふもとに、かすかに火の手が見えたのです。

「楠木、あれはなんじゃ。」

栄観坊がゆびさしました。

「葛城谷(かつらぢだに)に住みついたくぐつのむれにございます。」

「けしからんぞ、楠木。葛城谷は、赤坂荘の地つづき、東大寺さまご領の山じゃ。

それをだれにも相談なく、まして、身分いやしいくぐつを住まわせるとは………。」

「くぐつも、われらも、また東大寺さまも、同じ人間でございます。」

「な、なにを申す楠木!」

栄観坊が、あまり大きな声を出したので、中庭をへだてた別間でひかえていた栄観坊の家来たちがこちらを見ました。

東大寺さまのご威光をしめすためには、ときには百姓どもを手いたいめにあわせなければなりません。

それで、荘官の栄観坊は、今日は、こわいもの知らずの僧兵十人をひきつれてきています。

僧兵たちは、退屈しきっていました。そのうえ、ろくなごちそうも出さない。

腹立ちまぎれから、栄観坊のさけび声をきくと、まるで首なわをとかれた闘犬のように、なぎなたをかかえ、足駄をつっかけたまめ、中庭をつっきってきました。

「うおーっ!」と、まるで、けもののようにほえたてて、一人の大男の荒法師が、中庭につっ立つと、いきなり大なぎなたを頭上にかざし、水車のようにふりまわしました。

正成の顔に、かっと血の色がさしました。

楠木屋形の男たちも、なにごとと、刀や棒をもって縁先にかけこんできました。

正成は、立ちあがると縁先に出て、

「ふらち者めが! 足もとを見よ!」と、栄観坊にまさる大声でしかりつけました。

大なぎなたをふりまわす荒法師の高足駄で、中庭のむしろにほしてあったあずきが、けちらされていたのです。

でも荒法師は、いよいよ得意になって、大なぎなたをふりまわします。あきれるほどの大力ぶりです。

「栄観どの、やめるように申されい!」正成が栄観坊をにらみました。

「はっはっは、あわてるな楠木。東大寺の僧兵には、その人ありときこえた尋光坊(じんこうぼう)でござる。

退屈しのぎに、しばらく見られるがいい。」

栄観坊もまた、さきほどからの、あるじの客扱いに腹をすえかねたらしく、皮肉な口ぶりでいいました。

「よろしい。」

正成は、おどろくようすもなく、軽くほほえんで、

「楠木(くすのき)の作人が、汗水流して取入れたなりものを、下足にかけられたとあっては、あるじ正成の武士がすたりますゆえ………。」

といって、縁先にうずくまって、主人を見上げていた恩地左近にいいました。

「さるをよべ、この僧をとりおさえるのじゃ。」

「なに!」と、尋光坊はなおもいきりたって大なぎなたをふりまわしました。

すると、作人小屋の中から、小さな男が一人、ちょこちょことした足どりで出てきました。

さるとよばれる作人でした。

さるは、いきなり尋光坊の前で、あかんべえをしました。

「こ、こやつが!」と、尋光坊が、なぎなたをふりあげた瞬間、「あっ」とさけびました。

さるが庭土をひろって目つぶしになげたのです。

目が見えなくなった尋光坊は、めちゃ、めちゃになぎなたをふりまわし、仲間の僧兵たちも、とび出してきて、さるとよばれる作人を追いかけました。

でも楠木屋形の者たちは、誰一人救けようとしません。

ただ腕をくんで、追いかけられているさるを見つめています。いや、なかには笑っている者さえあります。

さるというあだ名のとおり、するりするりと僧兵の手をくぐりぬけています。

でもしまいには、屋形の庭隅に追いつめられました。

と、こんどは、さるは庭すみのカキの木にするするとのぼり、そこから、屋根にとびあがりました。

屋根には、たくさんの投網がほしてあります。さるは、その投網を尋光坊になげました。

投網は、よほど習練をつんでいないと、うまく網がひろがらないものです。

しかも足場のわるい屋根の上です。

ところが、投網は、尋光坊の頭の上でみごと、ぱっとひらきました。

「あっ!」 尋光坊はよろけました。

東条川の川魚のうろこがこびりついた投網は、暴れれば暴れるほど、なぎなたや手足にまきついて、尋光坊はいよいよ身動きできなくなって、しまいには地上にたおれてしまいました。

その時、「わあーっ」と、ときの声がきこえてきました。

屋形のむこうがわの森に、いつのまにか、楠木家の作人や、あたりの百姓たちが、いっぱいひそんでいるようでした。 |

|

「さ、栄観坊(えいかんぼう)どの、はやばやと赤坂をひきあげなされ。

さもないと、あの者たちが、おのおのがたをとりこめて討ちはたしましょうぞ。

なにしろ河内の百姓どもは、気があろうございますがら。」

おどかされて栄観坊は、網にかかった尋光功をおいて、そうそうに帰ってしまいました。

☆ ☆

楠木家が、南河内で勢力をましてきたのは、正成の父母の代からでした。

楠木家の住む赤坂水分(みくまり)丘は、その名のとおり、そこからいくすじもの水路にわかれる水源にあります。

農民には、水争いがつきもので、とりわけ日照りがつづくと、村と村、さらには、同じ村のうちでも親類うちでさえも争いがおこります。

こんなことは、おそらく、農業のはじまりとともにあったことでしょう。

土豪、楠木家は、いつかこの水争いのなかに立って、まるくおさめる役目をするようになっていました。

ただ百姓のわがままをおさえる武力だけではなく、信頼される人柄と、つねに公平にさばく判断力が必要でした。

「赤坂荘」とあるときはよび、また「赤坂村」ともよびます。

荘とは、赤坂にある社寺の荘園田地をさします。

しかし、赤坂村といったら、赤坂という地に住む人々の集まりをいうのです。

赤坂村といっても、その一部は東大寺所有の田で、ある部分は京の大覚寺の所有田でした。

しかし、東大寺の田を耕す百姓も、大覚寺の田を耕す百姓も同じ赤坂村の百姓なのです。

そうした村のなかで楠木家は、事件のおこらぬようににらみをきかす警察のようなものでした。

もっとも、鎌倉で正式に任命するのは地頭(幕府につかえる御家人で、村々の治安にあたる)ですが、楠木は幕府の御家人ではなかったので、私設の警察とでもいいましょうか。

ただ警察とちがって、村内の生活をよくするため、水路をつくったり、村民共同のお祭りを計画したりすることなどもありました。

東大寺では、正成を河内悪党とよんでいます。

「悪党」というのは、強い者という意味もありますが、荘園のあるじの命令をきかず、年貢を出さなかったり、不服を申し出たりする勢力のある百姓や土豪をさす言葉でもありました。

つまり、古代から支配階級である社寺や貴族の立場からいう反逆者のよび名なのです。

それから三日後のことでした。

正成は、 捕えられていた尋光坊をへやへよびました。

「おのれ正成、はやく殺せ、わしも東大寺にきこえた尋光坊じゃ、なわ目の恥はもうたくさんだ。殺せ!」

「はっはっは、殺すくらいなら、むりして、やっかいな大坊主どのを捕えたりはせぬぞ。」

「殺さんなら、はやくなわをとけ1」

尋光坊がわめくと、正成は、あっさりとうなずきました。

「よし、なわをといてやれ。」

楠木家の下人は、主人の言葉をうたがいました。

今日、楠木家では、みんな、秋の取入れではたらきに出ています。

いま正成の居間にいるのは、下人と正成だけでした。

「いいから、なわをほどいてやれ。

この尋光坊も名うての僧兵、なわをほどかれてとびかかるほどくだらない男でもあるまい。のう、尋光坊どの。」

「おのれ、正成め!」

下人は、いよいよおそれをなし、ためらいます。

すると、正成はさっさと立ちあかって、なわをほどいてしまいました。

「さ、尋光坊、暴れるならいつでも暴れられるぞ、だが、少しわしの話をきかぬか。」

意外ななりゆきに、尋光坊のほうがとまどって、うでについたなわ目のあとを、たださするばかりです。

「そなた、この言葉をどう思う。」

正成は、壁にかけた掛物の書をゆびさしました。そこには「人法興隆」と書かれてあります。

「人法興隆がなんとした!」

尋光坊はかみつきそうな声でいいました。

正成は、下人に命じて、酒さかなをはこばせ、それを尋光坊にすすめながら、

「人法興隆とは、遠く平安の御代より、比叡山の天台座主(てんだいざす)がとなえられてきた仏法興隆(ぶっぽうこうりゅう)という言葉に対していうのであるそうな。」

「………。」

「仏の教えをさかんにすることも大事だが、人間の生きる道をさかんにするのが人法興隆じゃ。………

しかも、この人法興隆をいいだしたのは、そなたたちのような僧兵どもであるときいたぞ。」

僧兵というのは、延暦寺、日吉神社、東大寺、興福寺などの大きな神社や寺でやとわれ、神社や寺の勢力をまもるための兵でした。

もともと、食うや食わすの貧しい百姓の子で、しかもうでっぷしの強い男がやとわれました。

経文(きょうもん)、学間はそっちのけにして武を練りみがいたため、源平合戦の昔から勇猛できこえ、武士でさえも、おそれをなしていました。

ところで比叡山(延暦寺)は、仏法興隆の名のもとに、五百年もの間、栄えてきました。

そうしたなかで、下ばたらきの貧しい僧兵たちが、いつごろからか、ふもとの山をきりひらいて、ひそかに畑をつくりはじめるということがおこりました。

それは少しでも、自分たちの生活がたちゆくようにと考えてのことでした。

上級の僧たちは、比叡山はすべて霊域(神や仏が住むとうとい土地)であるから、かってに耕やしてはいけないと禁じました。

しかし、貧しい下っぱの僧兵たちはいうことをききません。

「人法の繁盛は、仏法の繁盛」つまり、人が栄えることは、仏が栄えることだといいはったのでした。

「のう尋光坊、寺の役職にすわる者たちは、ただ家柄がいいばかりに、自分ではなんの努力もしないで、ひとをあごで使ってはたらかせ、おのれは贅沢のかぎりをつくす………

だが、貧しい家に生まれた下っぱの僧たちは、どんなに一生懸命はたらいても、むくいられない。

一生不幸におわる………理屈にあわないと思わんか、

わしは、比叡山の下級の僧が、人法興隆と申す気持ちがよくわかるような気がするのじゃ。」

正成は、こういって立ちあがりました。

「どうだ尋光坊。もう少しわしの話をきかんか。」

「………。」

正成は、 こういって屋形の庭におりました。 屋形の裏庭は崖になっています。

崖のふちに立った正成は、金剛山系のふもとを見やりました。

体の大きな尋光坊の前に、小柄な正成の背があります。

つきとばせば、そのまま正成は崖下に落ちて死ぬでしょう。

だが尋光坊にはできません。二人きりなので、殺そうと思えば、正面からむかっても間違いありません。

けれど尋光坊は、まるで自分を仲間のように信じて背を見せている、正成のひろい気持ちにうたれたのです。

「あれを見やれ。尋光坊どの。」

正成は、葛城のふもとをゆびさしました。今日も黒い煙が立っています。

焼き畑づくりがつづいているのです。

「そそなたが見られたように、あそこで焼き畑をつくっているのはくぐつや賎民(せんみん)じゃ。

とれるものは、せいぜいだいずか、そばのようなもの。

それでもわが力で、わが畑をひらき、わがなりものを手にするのはうれしいものじゃ。

ところで、ご坊には家族はないのかな。」

正成が振り返って、しみじみと尋光坊にいいました。

勇猛できこえた男だけに、感情がはげしいのでしょう。

やさしくいわれて、かえって尋光坊は泣きだしそうになりました。

「おやじが死んだら、俺はばからしくなって、笠置の村をとび出した。

みやこでは、かっぱらい、火つけ、大さらい、おどし………なんでもやった。

そのはてに、東大寺へにげこんだ………。

うでっぷしはだれにも負けんおれを、東大寺ではよろこんで召しかかえてくれた。………

いつか、俺は東大寺の僧兵のなかに、尋光坊ありといわれるようになっていた。………

それでも………それでも、わしゃ、手柄たてて、大さかずきや、さらもりのさかなを食うとき、ふと、すててきた親、兄弟を思い出すのだ………。」

尋光坊は、涙ぐみながら語りつづけました。

「そなたの名は、この正成も、よくきいている。

だがわしが、作人のさるをおとりにして、ご坊を捕えさせたのは、この人法興隆(じんぽうこうりゅう)のことわりをわかってほしかったからじゃ。

この楠木を、河内悪党とよぶならよぶがいい。

わしはわしなりに、南河内の豪族、楠木家に生まれたあるじとして、この国の百姓たちに安心して、そのなりわいにつかせる使命があると思っている。」

尋光坊(じんこうぼう)には、むずかしい理屈はわかりません。

しかし、正成(まさしげ)の力強い言葉のひとつひとつに、なにか真心のようなものを感じないではいられませんでした。

2 小袖がほしくてそうろう

top

南河内の古市は、この頃、河内、和泉をとおして、もっとも栄えた市でした。

市は、五日めごとにひらかれるので、月に六日ひらかれることになります。六斉市(ろくさいいち)といいます。

でも楠木の作人たちが、今日のように心をはずませて市へ出かけたことはありません。

このあいだ、東大寺の栄観坊(えいかんぽう)がやってきたとき、おとりになって、尋光坊を捕えるという手柄をたてたので、ほうびとして、屋形の下女中の小萩を、妻としてあたえられました。

もっとも、まえから、すきあっていた同士で、それを「多聞さま」が知って、めとらせたのです。

一緒になると、さるは、屋形の作人小屋から出て、小さな家でも持たなげればなりません。

そこへ、小萩をむかえるのです。

楠木屋形の作人なので、楠木家の田畑を耕すのがおもな仕事です。「多聞さま」は、それだげでは、はたらく楽しみがすくないといって、山林をきりひらいての開墾をみとめました。

そこでは、耕したものは自分のなりものになるのです。

今日さるは、まえにきりひらいた二反の畑でとれた麻の苧(お=茎をほしたもの)三束と、だいず五升を背に市場へいきました。売るのです。

近頃は、年貢米を銭にかえて領主にとどけるという仕組もかなりひろまり、銭の値打がでてきました。

それで、いっそう市(いち)もにぎわうようになってきたのです。

田畑を多く持っている百姓は、市場で、米や、むぎ、あい(衣類をそめる植物)、麻などを売りますが、さるのように貧しい百姓下人は、だいず、そば、アワの雑穀や芋などを売るのです。

市場には十数けんの店がでていました。といっても丸太と屋根ばかりの小屋で、床板などもはってありません。 |

市場のにぎわい(「一遍上人絵伝」より)

|

楠木家では、どんどん山林をきりひらいでいいきます。

山地ですから畑が多いけれど、ときには、石ぐみをして段々の田につくりかえることもありました。

段々の水田をつくるのには、水の利用がむずかしいので、「多聞(たもん)さま」の指導がないと、なかなかできないことです。

また楠木家では、父親の代から、田の裏作として、麦をまくことをはじめました。

なんといっても、米を取入れることが、百姓にてってはうれしいことですから、だれも田んぼをほしがりました。

しかし、田をもつと、すぐに年貢かかかっています。

しかし、畑作物については、あまりうるさく取立にきません。

楠木家では、ここに目をつけました。畑作物をふやすのです。

畑のなりものは自分の家で食べるぶんだけ残して、近くの市へもっていけば、銭(ぜに)にかえることができます。

こうして南河内では、きゅうに畑耕作がひろまり、また、市場が栄えていきました。

作人のさるは持ってきたあさと、だいずを、少しでも高く売るうと、二、三の店にかけあいました。

麻は三束で九十文、だいずは五升で四十文になりました。

さるは、百三十文の銭をふところにいれて、あちこちの店をのぞきました。

くわの先、馬にひかせて田の土をおこすからすき、布、糸、ナシ、クリ、カキなどの果実、とい、ひしゃくなど日用品が多いようです。

刀や、なぎなたのような武器もありますが、この古市の市場では、あまり売れません。

多聞さまの口のとどくかぎり家をまもり、田畑をまもるために必要はないからです。

たちのわるい地頭は、武力にものをいわせて、荘園領主に納める年貢を横どりしたりすることがありました。

でもこのあたりは、楠木一族がにらみをきかしているので、地頭もうかつに手を出せません。

そんなわけで、武器の買い手がすくないのです。

作人のさるは、ふと足をとめました。美しいむらさきの小袖が目についたのです。

さるは、小萩のおもかげに、その打らさきの小袖を着せてみました。

いまのふところ具合では手が届かないのではないか………。

でもほしいな………と、しばらくうでぐみして見つめていました。

「こ、これ、百文ぐらいにはならんか。」

さるは、とうとう小袖を手にしていいました。

「むりはいわぬものじゃ。見てくれ、この布地、このそめ具合………。

これを着せたら、女子は二倍にも、三倍にも美しくなるぞ………百三十文でも安すぎるくらいじゃ。」

「しかし、百文しか持っていないんだ。」

さるは、三十文さばをよんでいいました。

「嘘をいわんことじゃ………このあたりは、楠木さまのいきのかかった田畑が多くて、百姓しゅうは、みな銭(ぜに)持ちじゃときいたぞ。」

商人は、さぐるような目でいいます。

さ、どうしよう、どうしよう………と首をひねっていたさるは、思わず、くぐつの昔の、ふざけた口調で、

「むらさき小袖(こそで)が ほしゅうてそうろう。女房に小袖が ほしゅうてそうろう。」

と、うたうように口ずさんでしまいました。

と、いつのまにか、さるの横にやってきたさむらいが、緒(お)をとおした百文(もん)の銭(ぜに)を、小袖(こそで)の上に、ぽいと投げました。

さるがおどろいて振り返ると、多聞さまが笑って立っています。

「さる、わしが百文たすけよう。小萩への引き出物じゃ。」

この市の沙汰人(さたにん)でもある正成は、地味な素襖(すおう)を着て供もつれないので、商人には気づかれません。

「………お屋形さま、ありがとうございます………。」

さるは、言葉には出さず頭をさげました。

さるは、むらさきの小袖をだきしめると、うれしくって、涙が出そうでした。

いつもは、仕事で、よく泣きまねさせられる男ですが、いまは心から泣きたくなっていました。

さるは、丹波の貧しい百姓の子に生まれました。五つの年、弟が生まれました。

飢饉の年で、二人の子をそだてられない親たちが困ったとき、くぐつの群れがとおりかかりました。

さるは、くぐつにもらわれました。

くぐつは百姓よりも身分の低い、さすらいの旅芸人ですが、芸を見せて旅をしながら、なんとか生きていけます。

そして、そのくぐつが、葛城谷(かつらぎだに)に住むようになってから、楠木屋形の作人として引取られたのです。

top

**************************************** |