|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

六 尊氏西へいく

1 コノゴロミヤコニハヤルモノ

top

鎌倉幕府がほろびた翌年、年号が建武とあらたまりました。

後醍醐天皇をかしらとする新政府も成立したので、「建武の新政」とよばれました。

高氏は、後醍醐天皇から、このたびの鎌倉幕府討伐のてがら第一であるとして、鎮守府将軍に任ぜられ、また、天皇の名の尊治(たかはる)の「尊」をたまわって、いまは足利尊氏と名のっています。

その年の十月、ススキの白い穂もかれはじめ、秋が深まった二条河原に、大勢の人だかりがしていました。

落書を見ているのです。

それもただの落書ではなく、二本の杭でささえられた大きな板に、長い文章がかきつらねてあります。

「これは見事なものじゃ。」と感心した一人の雲水(僧)がかさをかたむけ、調子をとりながら読みはじめました。

「コノゴロ、ミヤコニハヤルモノ、夜討チ、強盗、ニセ綸旨(りんし=うその天皇命令)………。

召人、早馬、そらサワギ、生首、還俗(かんぞく=僧が武士になること)、自由出家(つごうが悪くなって僧になる)………。

ニワカ大名、マヨイ者、安堵、恩賞、ソライクサ(いくさだというデマ)………。

本領ハナルル訴訟人(裁判のため郷土をはなれる人)、文書イレタル細ツヅラ………。

追従(おせじ)、ザン人(悪口)、禅律僧(禅宗と律宗の僧)、下剋上スル成出者(身分の低い者が上の者になりかわる)………。」 |

落書は、まだまだつづきます。

七・五調の文なので、雲水の読む声にあわせて、見物人がまるで調子をとるように、うなずきながらきいています。

とこのとき、見物人のすみのほうから、どっと笑い声がおこりました。

いっせいにふりむくと、供を一人つれた年老いたさむらいが、笑われて小さくなって去っていくのが見えました。

供の者は、つづらをせおっていました。

雲水が読んだ「文書入レタル細ツヅラ………」を見て、みんなは笑ったのでした。

文書をいれたつづら箱を背負う武士たちは、毎日京へと集ってきます。

いま、京の町人にわらわれた老武士も紹介状をもって、足利尊氏の住む六波羅にむかっているのです。

老武士は、後醍醐天皇や公家たちの新政府のために先祖代々の土地を、取上げられようとしているのでした。

そこで自分の土地を先祖代々のものであることを証明する古い書類のいっさいを、つづらにつめてやってきたのです。

それというのは、後醍醐天皇は北条幕府のしいてきた土地の制度を無視したことからおこったのです。

朝廷は、北条方についた武士の土地を取上げると、これを、公家たちにあたえました。

また、北条時代に、ほうびとして幕府からあたえられた士地も朝廷に返せと命じました。

諸国の武士たちは、新政府のやりかたが心配になってきました。

うっかりすると、先祖からの土地を取上げられてしまうのです。

そこで武士たちは、自分の土地の権利をしるした書類をもってきて、それを新政府に認めてもらおうと思ったのです。

しかし、もともと天皇は、武家政治を認めず、天皇のもとに、すべての権力が集る形こそ、日本の政治のあるべき姿だと思っていました。

そのため、幕府を倒したのです。武士は天皇や公家におつかえするのがつとめであって、土地を所有したり、またそれについての裁判などをやるのはけしからんという考えでした。

先祖伝来の土地を取上げられるとあっては大変ですから、武士たちは朝廷に証拠書類を出します。

また、ひとつの村の所有をめぐって、二人、ときには三人の者が、それぞれ、自分の所有を主張してうったえてきます。

裁判は、雑訴決断所という役所で、わずかの日数でおこなわれます。

数人の裁判官がさばくのですが、天皇みずからがくだした判決はそれ以上の力をもっていました。

後醍醐天皇の考えでは、日本の政治は、天皇みずから行うもので、そのほかの役所は、自分の仕事を手伝うためにあると考えていたからです。

このころ、天皇がいちばん愛された阿野廉子(あのれんし)という妃がいました。

これを知った訴訟人は、ひそかに、廉子にわいろをおくるようになりました。

廉子が、天皇に口ぞえしてくれれば、裁判が有利になるからです。

金のない武士の訴訟人たちはしかたなく、つてをもとめて尊氏をたずねてくるようになりました。

さきほどの老武士もそうでした。尊氏は、とかく不利な判決をうける、武士の立場のためにはたらいてやりました。

2 悲劇の皇子 top

その日、六波羅にたてた尊氏の奉行所に、楠木正成がたずねてきました。

正成は南河内の土豪から、雑訴決断所の役人、つまり日本国最高の裁判官に任ぜられていました。

尊氏は、あいそよく、ほほえみかけました。

「いやおどろいたぞ。」

「………?」

「楠木、そなたの思いきりのよさだ、あんな小城ひとつで日本国の武士を相手に、よく戦う決心がついたものよ。」

「はっはっは、それは、とのとは生まれがちがうからです。

それがしは、戦いにやぶれても、せいぜい河内東条一郡を失うだげでございます。

それにくらべてとのは足利、三浦、丹後、上総にまたがる豪族の長、倒幕の決心がつかないのも当然でございましょう。」

「近頃、わしには武家の棟梁であることがわずらわしい。

いくさがすめばすんだで、私をたよって毎日、諸国から武士がのぼってくる。」

正成は、はっとしました。いま雑訴決断所の役人をしている正成に、尊氏がこんなことをいい出したのは、裁判にあたって、もっと武士の立場にたった判決をしてほしいというなぞかもしれません。

「………しかし、との、なんせ決断所の役人は大部分は朝廷の公家方でございます。

なかなか、田舎武士あがりの私の思うようにはまいりません………。」

正成は、心のなかでこういいました。しかし、それは口にはだせません。

なぜならこの役所をたてたのは天皇です。

民のぶんざいで天皇を批判するようなことは、ゆるされるべきことではない。

と正成は信じていたからです。

と、このとき、執事の高師直(こうのもろなお)がやってきました。こわばった表情です。

「師直、なにかあったのか?」

「はい………しかし………。」

師直は、正成をはばかっているようです。

「楠木どのに遠慮はいらぬ。申せ。」

用心ぶかいくせに、それでいてひみつのきらいな尊氏でした。

「昨夜、市中でつじぎりのくせ者たちを捕えましたが………。」

「その報告はうけている。」

「はい………いろいろしらべたところ………。」

高師直は、なぜかいいにくそうです。

「しらべたところ、どうなのじゃ。」

「浄俊律師(じゅんしゅんりっし)どのとわかりました。」

きいて尊氏と正成は、思わず顔を見あわせました。

浄俊律師といえば、後醍醐天皇の第一皇子護良親王の片腕として、このたびのいくさに手柄のあった僧兵です。

二条河原の落書にもあったように、あいかれらず京はぶっそうです。

とくにおそろしいのは、つじぎりがはびこっていることです。

しかもそのかしらが、こともあろうに大塔宮護良親王であるといううわさがたっていました。

ところで、尊氏が、北条軍をやぶって京へはいったとき、第一におこたったことは、いくさのためにうえていた難民に、食糧をあたえることでした。

尊氏のあたえた食糧は、西国出陣のおり、足利からはこばせたものです。

第二におこなったことは、市中の暴力とりしまりです。

たとえ自分の部下であろうとも、町人に乱暴をはたらいたり、無銭飲食をした者は、六条川原に引き出して打ち首というおきてをくだしました。

「かしこくもあの征夷大将軍大塔宮護良親王の家来り、つじぎりをはたらくわけがない。

偽者じゃ、ただちに打ち首にせよ。」

尊氏はきっぱりと命じて、正成を見ました。正成良うなずくよりほかはありません。

「ところでみかどの新政府に、なぜ足利のとのは参加されないのですか。

それで市中では、なにかとうわさしておりますぞ。」

正成は、ありのままにいいました。

北条なきいま、尊氏は日本国一の実力者です。しかしふしぎに、新政府のなかに名をつらねていません。

「みかどのなさる新政府は、公家を中心としたものであり、京都の内外をおさめるためのものじゃ。

しかし、わしは源氏の棟梁、この日本国の武士をとりしまる征夷大将軍の任こそ、わしののぞむもの。」

「申しあげにくいことですが………。」と、正成はあたまをさげました。

「そのお考えは、日本国の政治もすべてお一人でとりさばこうとするみかどのお考えとは、あいませぬ。」

「わしはそうは思わぬぞ。もちろんみかどは日本国のあるじじゃ。

しかし、この日本国を一人で治めようとなさるのはむりなことじゃ。

まして東国は、昔より朝廷の威光がうすく、あずまえびすとよばれる荒々しい武士の党が住んでいるところ。

これを治めていくには、どうしても、わしのような源氏の末でなければならない。」

「そのとおりでございましょう。

実はみかどのご信任あつい北畠親房卿でさえ、とのと同じことをおおせられています。ただ………。」

といって、正成は不安なまなざしになりました。

「みかどはあのようなご気性ですから………。」

二人は、ちょっとこまったような顔をしました。

「やめようぞ楠木。今日はそのようなむずかしい話をするつもりでよんだわけではないのだ。

こよいは楽しくすごそうぞ。」

尊氏は、侍女をよんで酒、さかなをはこばせ、

「とにかく、この世のことはなるようにしかならぬ。

そなたも日本国を相手どった剛の者、どんな世の中になっても、驚くことはあるまい。」

「おおせられれば、確かにそのとおりでございます。」

「はっはっは。」

「はっはっは。」

二人は声をあげ、ここちよさそうに笑いました。、

二人は、よく食べ、よくのみました。、

すっかり上きげんになった尊氏は、すみと筆をはこばせ、地蔵菩薩の絵をかいて、正成にあたえました。、

正成は、尊氏のえがいた地蔵尊に思わず目を見はりました。

「ありがたく、家のたからとしていただきます。」

「そのようにいわれるとくすぐったい。

しかし楠木、長男の千寿丸を人質にとられたとき、日ごろ信仰していたこの地蔵菩薩をかいて持たせたのじゃ。

千寿丸が北条がたの目をのがれて、ぬけでることができたのも、その導きと思っている。

………そなた、子はあるのか。」

「はい、正行(まさつら)と申します。九歳になりました。いたずらざかりでこまります。」

「そうか、百万の鎌倉武士もおそれぬそなたでも、わが子にはほとほと手をやくか………。」

また二人は顔を見あわすと、わらいだしました。、

「せっかくの頂戴もののおかえしに、歌などをひとつ………。」

「ほお、いくさじょうず、書もじょうず、ときくが、歌までも………。」

「いやいや、これは私ではござりませぬ。私の馬のくつわをとる者が、かわって踊ってみせまする。」

正成はこういって手をただ今、庭さきにまたせていた男をよびました。、

縁先にかしこまった小男が、挨拶して顔をあげた瞬間、尊氏は、

「やっ!」と声をあげました。

「そなた、昨年の赤坂落城のおり………。」といって、そのまま笑いだしてしまいました。

男はさるでした。

黒こげになった死体の前で、「これは多聞さまじゃ。」といって見事に泣いて、幕府の大将たちをだました。ことも、尊氏は覚えていました。

尊氏は、さるが、もと丹波の里の百姓の子で、くぐつに売られた者ときいて、くぐつなら芝居がじょうずなわけだと、また、からいました。

さるは、ふところから、われ竹をつかみだすと、器用にかちゃかちゃと鳴らせて、うたいだしました。

京から来たような

白いすげの笠をば

田植え男の おいらにもたまわれ

白いすげの笠をば

田植之女に かぶせてやりたや

白いすげの笠をば |

うたいおわると、尊氏も、

「見事、見事。」と手をたたきましたが、ふとその手をとめました。

まてよ………。その歌には、わしも覚えがあるぞ。」

尊氏はしばらく考えていましたが、

「おお、そうして そなた丹波の生まれといったのう。」

「はい。」

「わしも、幼い時には丹波にそだった。

そのうえ、ふしぎな縁で丹波船岡の与重という男をやとったことがあるが………。

そなたの歌は、たしか与重からきいた歌にちがいない………。」 |

|

「船岡と申しますと………私も、たしかその里の生まれと聞きました。

弟がいたような気がしますが………。

しかし………まずしい村には、私どものようなめぐりあわせの人間が、たくさんいるはずでございますから………。」

と、さるは悲しそうに顔をふせました。

五歳のときに、くぐつにもらわれたさるは、母の顔も自分の名も覚えていないのです。

「その与重という男、赤坂城ぜめのおり、河内観心寺の良観和尚にあずけたが。」

尊氏は、正成を見ていいました。

「さようでございましたか。

私も、このところみやこづとめに追われ、和尚には二年ちかくも会っておりませんでしたが………。

では、今度河内へ帰りましたおり………。」

「うむ、観心寺へいかれたらでぜひたずねてやってほしい。」

尊氏がこういったとき、再びへやの外に高師直があらわれました。

さきほどにもまして、きびしい顔つきです。

「との、一大事でございます。

大塔宮護良親王が足利を討てと市中の武士たちを集め、この屋形に攻め寄せる気配でござります。」

「はかな、なんのために………。」

尊氏は、思わず大きな声かあげました。

護良親王は、比叡山で座主とたったときも、毎日大なぎなたをふりまわしたというお方です。

また、吉野の山々で北条方の守護と戦ってきた方でもあります。

護良親王は、尊氏がのぞんでいた征夷大将軍の地位をねらい、父ぎみ後醍醐天皇にせがんで、とうとう去年、その地位をえました。

征夷大将軍は、源頼朝いらい武家のかしらにあたえられる地位です。

尊氏にはおもしろかろうはずがありません。

しかし護良親王は親王で、征夷大将軍は自分であるのに、武士たちが尊氏の元へばかりいくのが面白くないのです。

そのうえ自分の家来が昨夜、尊氏に捕えられたときいて怒り、とうとう尊氏を討ってしまえと思ったのでしょう。

正成も困ってしまいました。

しかしともかくいくさにならないように、護良親王方の兵をしずめなければなりません。

☆ ☆

尊氏をたよって、続々と集ってくる武土たちを見て、護良親王は、

「尊氏は幕府を再びおこそうとしている。」といってみかどにせまりました。

しかし護良親王にしても征夷大将軍をねらったのですから、これも日本じゅうの武土たちを支配する野望があったといえましょう。

しかし、護良親王は気のどくな皇子でもありました。武勇にすぐれ、父のみかどの片腕として、吉野の山々にひそんでは幕府方と戦い、いくたび死にのぞんだかわかりません。

そして、建武新政の御代をむかえたいま、父のみかどに嫌われはじめたのです。

それというのも、みかどは、最愛の妃、阿野廉子(あのれんし)のうんだ三人の皇子をかわいがったからです。

あれほど父のみかどと苦労してきた第一皇子の護良親王ですが、とてもつぎの代の天皇にはなれそうもありません。

皇族でありながら、征夷大将軍をのぞんだのも、天皇や貴族社会を支配できないなら、いっそ全国の武士をと思ったからかもしれません。

坂東武者のように荒々しい気性の、護良親王の乱暴ぶりは、いよいよ手ぶつけられなくなって、近頃は部下の武土たちでさえ、遠ざかっていったほどでした。

結局みかどは、護良親王がかってに諸国の兵を集めたことを罪として、名和長年に親王を捕えさせました。

とじこめられた親王は、父のみかどに裏切られたのだ、と大変悲しんだといわれます。

☆ ☆

二条河原の落書九けでなく、人々はいろいろ新政府のやりかたを批判しました。

みかどは、奈良・平安の御代にならって諸国に国司をおきました。足利尊氏は武蔵守、直義も相模守に任ぜられましたが、それはまれで、国司にはほとんど公家が任命されました。

地方の武士たちは、たとえ守護大名のように実力のある豪族で町国司のいいなりにならなければならないのです。

「みかどが、お住まいをたてるから税を出すように。」

と国司にいわれれば、だまって命令に従わなければなりません。

裁判もさきにのべたように武士たちに不利だったし、また鎌倉幕府を倒したほうびもなんの手柄もない公家に厚く、武土には薄かったのです。

急にゆたかになった公家たちぱ、毎日飲めや歌えの酒もりをはじめて贅沢ざんまいな生活をしたので、京の町人たちは顔をしかめ、まえよりも悪い世の中になったとなげきました。

これでは、命がけで戦った武士たちも、おもしろかろうはずがありません。

このため天皇を中心とする公家、武士たちの間に、目に見えない冷たい空気が流れ、反感と憎しみの対立が生じました。

それで、だれいうとなく「公武(こうぶ)水火(すいか)の世」と、とりざたしました。

そして、武土たちは尊氏をかしらに立て、自分たちの立場をまもろうとしました。

この尊氏に対抗しようとする勢力が、同じ源氏の出であった新田義貞(にったよしさだ)です。

新田義貞は鎌倉幕府をほろぼしたあと、足利とともに武家の棟梁となるつもりでしたが、それがむずかしいと知ると、後醍醐天皇にちかづきはじめました。

後醍醐天皇もまた、尊氏方をおさえるために、新田義貞を武者所(むしゃどころ)の長(おさ)に任じたりしました。

3 髪を切った尊氏 top

一三三五年、建武二年七月。

鎌倉幕府、かほろびるとともに、北条高時は自殺しましたが、子の時行(ときゆき)は信濃(長野県)にのがれていました。

この北条時行が突然諏訪神社の神官であった豪族諏訪氏の兵に守られて、鎌倉を奪い返すために進軍してきました。

鎌倉にいた足利直義は、ただちに出陣しました。

がやぶれ、東海道を西へにげ、三河の矢作(やはぎ)にとどまりました。

直義がやぶれ、北条時行が鎌倉を占領したことは、三日三晩かけつづけてきた早馬の使者によって、京の尊氏に知らされました。

尊氏は、ただちに時行を討ちはたすため、征夷大将軍に任命してほしいと、みかどに願いでました。

しかし、みかどはおゆるしになりません。そればかりか、十歳の成良親王に征夷大将軍の位をさずけました。

八月二日、尊氏は、やむなく兵をひきいて東海道をくだりました。

三河で、直義軍と合流した尊氏は、京へせめのぼってくる北条時行軍とはげしく戦い、遠江(とうとうみ=浜松)、箱根、相模川………と敵をやぶり、八月十九日、鎌倉を奪い返しました。

その報告を京へおくると、みかどは、尊氏の手柄に従二位の位をあたえ、

「いくさが終わったうえは、ただちにみやこへ戻ってくるように、武士たちの恩賞は、天皇みずからが行う。」

と、きびしくいってきました。

「みかどの命とあれば、京へのぼらなければなるまい。」

と、あきらめ顔の尊氏に、直義がはげしく首をふりました。

「みかどや、新田義貞の手をのがれて、鎌倉にくだることができたのは、兄上のご運が強かったからです。日ごろ信じていた地蔵菩薩の導きにもよりましょう。

むざむざ大敵のいる京に帰るのは、ご運をすて、仏の導きにもそむくものではありませぬか。」

「みかどにそむけ、というのか。」

「ちがいます。いつも兄上がいっているように、公家のこと、西国のことはみかどにおまかせするのです。

兄上は鎌倉にとどまり、三河から東の国を、武家の棟梁として支配なさる、これは頼朝公いらいのしきたり、これよりほかに、足利家をささえる法はないと思いますが………。」

直義はげんめいにいいました。尊氏の留守中、京ではひそかに新田義貞が兵を集めているとも伝えられてきます。

直義の考えは、当時の塞国をはじめとして、多くの武土たちの考えでもありました。

☆ ☆

尊氏が、鎌倉若宮小路に新しい屋形をつくって、東国丈配の礎をかためたのは十月十五日のことでした。

ひと月後、帰京命令に応じてこない尊氏をみて、後醍醐天皇はとうとう新田義貞をよぶと、足利追討の命令をくだしました。

尊氏は天皇に、義貞を遠ざけるように願いでたのですが、結局天皇は、武家政治を認めない立場から義貞方を支持したのでした。

「なに、みかどが新田に綸旨(りんし=天皇の命令書)をたまわったというのか。」

知らせをきいた尊氏は顔色をかえました。確かに、自分の考えている武家政治は、みかどの嫌うところです。

しかし、尊氏は「尊」の字までたまわっています。

またみかどとは疎石禅師と三人で語らって、お互い人間として親しみを感じあっているあいだなのです。

尊氏は、鉄のつちで脳天をたたかれたように思いました。

政治のあらそいにやぶれたのだ、と思いました。

「わしは、天皇にさからう気持ちはすこしもない。その証拠をお見せするためにも………。」

と、尊氏は、短刀をぬいて、自分の黒髪をぷっつりと切りすててしまいました。

「な、なにをなされるのです。」

弟直義と、執事高師直がとめるまもない一瞬の行動でした。

尊氏の髪は、わらわ髪のように首のあたりで短く切りとられました。

|

足利尊氏画像

|

これは、俗世間をたちきって、僧にちかづこうとしたことになります。

「朝敵となってまで、わしは新田と戦う気はないぞ。」

尊氏は後醍醐天皇に裏切られたくやしさで、かなしみにくれ、直義たちのとめるのもきかずに、珠数を手にして鎌倉の浄光明寺にはいりました。

この間にも新田軍は、どんどん東へ攻めてきます。

足利家の領国、三河の矢作川のまもりもやぶられたという知らせがとどきました。

しかたなく直義が兵をひきいて出陣しました。

しかし、直義軍も勢いにのる新田軍にひとたまりもなくやぶれました。

新田軍は、直義軍を追いながら鎌倉への進軍をつづけてきます。

それなのに尊氏は、浄光明寺の奥の一間にとじこもったままです。

そこで、執事高師直は、いつわりの綸旨をつくらせ、それをもって、浄光明寺へかけこみました。

「との………ただいま新田にあたえたみかどの綸旨を手にいれました。ぞ。」

高師直は、へやの外から声をかけました。綸旨ときいては、尊氏も、師直にあわないわけにはいきません。

「と、との………おやつれになりました。のう。」

あるじの顔を見つめたまま、師直は、思わず涙を流しました。十日におよぶ謹慎の生活でした。

食事もろくにとらなかったのでしょう。すっかりほおがこけ、目はくぼんでしまっています。

「そのようなことはどうでもいい、綸旨ではなんと?」

「たとえ降伏の儀あろうとも、尊氏、直義両人をかならず誅伐これあるべきこと………とございますぞ。」

「うむっ………。」

さすがの尊氏もくちびるをかみしめました。

「お父上!」

このとき、中庭のあたりに声がしました。

初冬の日ざしをうけた障子に、千寿丸と、妻の登子のかげがうつっていました。 。

尊氏は、障子をあけました。

「おお千寿丸………。」

尊氏は、思わず侍女の手から千寿丸をだきあげると、ほおずりをして、涙ぐみました。

寺にこもったこの身さえ殺せとは………いくらなんでも、みかどの言葉とは信じられません。

しかし、討たれなかったとしても足利一族が、ほとんど全滅するほどたたきのめされることは想像ができます。

と、このとき、また早馬の使者がつきました。

息もたえだえに、両わきからかかえられて山門をくぐった使者がいいました。

「との、無念ながら直義さまは手越河原の一戦にやぶれ敗走中でございますぞ。」

敵は、もう隣国にまでせまっているのです。

「とのが、ご自身のお考えで寺にこもられるのは、ようございましょう。 しかし、とのにすてられた義家公いらいの足利家は、どうなりましょう。 千寿丸ぎみ、奥方、そしてわれら家臣一同の身はどうなりましょう。」

「との、たけき御心で我らの陣頭に立ってくださいませ。」

高師直をはじめ、登子も、けらいたちも、涙を流しながら尊氏にせまりました。

尊氏は天をあおぐように、大きな溜息をひとつついて、いいました。

「わかった。いたしかたないこと………。」

家来たちは、「わーっ。」とかん声をあげました。

くちびるをかみしめた尊氏は、その場で、錦の直垂に着かえました。

よろいを着た尊氏が一歩庭へおりたつと、あるじの決断を待ちかねていた武将たちは、いっせいにかん声をあげました。

と、紀五左衛門(きのござえもん)がなにを思ったのか、腰のよろいどおしをひきぬきました。

「との、ごめん。」

五左衛門は、いきなり自分の髪をつかんで元結からさきを、ぷっつりと切り落としました。

「ごめん!」

「ごめん!」

五左衛門にならって、そこに、いあわせだ武将たちは、いっせいに髪を切りました。

これは、尊氏の異様な髪形にあわせ、主人と、心がひとってあることをちかうための、とっさの行動でありました。

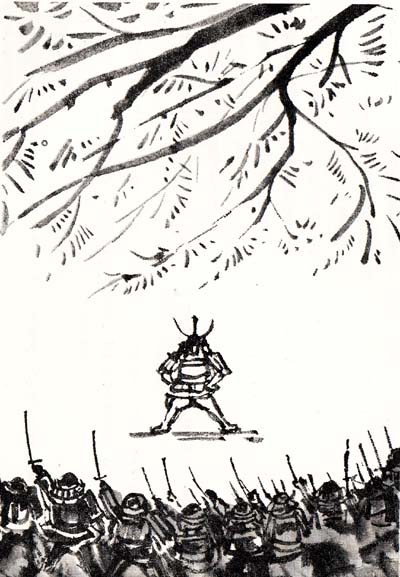

のちに「一束切り」といかれた異様な髪形の武将たちは、二つ引両の旗のもと、尊氏をたてて、東海道を西にむかって出陣しました。 |

|

☆ ☆

尊氏きたる、の知らせをうけ、いさんだ足利軍は、箱根の水飲峠にとりでをきずきました。

しかし尊氏は、直義のこもる水飲峠をそれて足柄峠をこえはじめました。

「との、直義さまのこもっているのは、水飲峠でございますぞ………」の道は?」

高師直がおどろいたようにいいました。

「はっはっはっ………なにをいうか師直。わずか二千の兵をつれて箱根へ出むいてもなんのたしにはなるまい。

きけば、新田勢政五万をこえるという、大軍をやぶるには奇襲戦法にでるほかあるまい。

奇襲されたほうは、敵がなにものかわからずおびえて、味方の裏切りかと疑うであろう。

疑いは戦意をうしなうもと、勝利はたちどころじゃ。」

その夜、尊氏は兵に充分に食糧をあたえて休ませました。

夜があげると、朝ぎりがたちこめる峠のま下に、義貞の弟脇屋義助の陣が見えました。

尊氏は、家重代のこがねづくり太刀をぬいて、大音声をあげました。

「足利党も、坂東の武者ばらも、よくきけよ。

新田討伐のため、一期の合戦、この尊氏に命をたまわれ。味方は無勢、生きてのこると思われるな。

この尊氏もろとも討って討ちまくり、死なば、そのまま六道地獄のはてでもかけゆかんぞ。」

強い馬の間には、弱馬をはさめ、鞍つぼに乗りさだまって、あぶみを強くふめ。

相手が矢を射ようと、射返すな。つねにかぶとの“しころ”をかたむけよ。

さりとて、あまりかたむけ、てっぺんを射られるな。

ゆくぞ、とのばら!」

峰からふきおろす風のひとかたまりのように、決死の武者たちが、一気にふもとへかけくだりました。

不意をおそわれ、しかも山上からかけおりてくる勢いに、たちまち脇屋の陣はうき足だち、もろくも総崩れとなりました。

尊氏方は、一気に竹之下から三島にまで、敵を追いおとしました。

いったん、まけいくさとなると、新田方の武士団が続々足利方に寝がえりをうちました。

五万に近かった新田勢は、敗けてにげはじめると、わずか五百騎になってしまいました。

尊氏は、とうとう天皇の敵となったのです。

それは尊氏にとっては、大変つらいことでしたが、朝廷の政治に強い不満をもっていた諸国の武士たちは、続々と天皇に反旗をひるがえし、尊氏のもとにあつまりはじめました。

関東八か国、東海道の武士たちのほとんどが尊氏に味方したので、京へのぼる軍勢は、みるみる十万余騎にふくれあがりました。

☆ ☆

あけて一三三六年、建武三年の正月、みやこは、尊氏方十万をむかえて大さわぎです。

新田義貞、弟脇屋義助、名和長年、それに楠木正成ら天皇方が琵琶湖や宇治川ぞいに、とりでをきずいたり、橋板をはずしたりして、そなえをかためました。

尊氏は主力をひきいて、宇治橋のあたりをまもる楠木勢にあたることにしました。

相手が楠木とあっては、ひとまかせにしては、味方の損害が思いやられます。

そこで、みずから対決しようと思ったのでしょう。

合戦は元旦にはじまりました。思ったとおり楠木のまもりはかたく、その兵は戦いになれています。

「あっぱれ、正成は日本一の武将ぞ。」

と、尊氏は大きな溜息をつきました。

「兄上、感心しているときではありません。味方は大勢、しやにむにうって出れば………。」

「まてよ直義、ここで、戦いが長びけば、こちらは遠征軍だ。

兵糧や武器もたりなくなるし、士気がゆるんで、寝がえりうつ者も出てこよう。」

合戦でおそろしいのは寝がえりです。

それは、一部の卑怯な兵たちがするものではありません。

このころの大部分の武士は、味方があぶないとわかると、くるっと敵側についてしまいます。

命がこわいからではなく、一族がほろび、自分の土地をうしなうことをおそれるのです。

勝者について、大将軍から「本頭安堵状」をもらいたい一心であったからです。

尊氏は、楠木陣の突破をあきらめ、南へ大きくまわり道をして、京の西南、淀川ぞいからせめ、京におしいりました。

激しい合戦のすえ、敵も味方も火をはなつので、京は焼け野原となりました。

数日後、天皇方はやぶれ、後醍醐のみかどは、近江の坂本に難をさけられました。

一月十日、尊氏も主力をひきいて、焼けのこった公家の屋敷にはいりました。

すると、降参した敵の武士が、かぞえきれないほど屋敷につめかけ、その整理に大変骨折りました。

しかし、尊氏の勝利は、十日とはつづきませんでした。

陸奥五十四郡を支配していた北畠顕家(きたばたけあきいえ)が後醍醐天皇の皇子、義良(よしなが)親王をいただいて、はるばる東北から大軍をひきいて京へせめのぼってきたのです。

そのうえ、楠木正成は京へはいってくる食糧輸送の要路、北陸街道をおさえ、このあたりの足利方を打ちやぶりました。

食糧にとぼしくなってきた足利方は、陣をかまえているゆとりもなくなり、一気に勝負をつけようと決戦にてました。

正面には、新田義貞、うしろに正成の軍をうけて、足利方は懸命に戦いました。

とくに楠木勢には、上杉重能、畠山国清、斯波家綱ら、えりすぐりの兵をむけました。

が、結局正成のいくさじょうずにおされ、夕方になると、せっかくせめとった京を退かなければならなくなりました。

尊氏は、かって鎌倉幕府追討の旗あげをした丹波篠村(たんばしのむら)にまでひきあげました。

4 多々良浜の血戦 top

天皇は、再び京へお帰りになり、年号を延元とあらためました。

「建武」の武はいくさを意味するからよくないというのでした。

二月になると、尊氏は、丹波篠村から、いっきょに京をうばいかえそうと出陣しました。

思いきって決戦をいどんだのです。

しかし、またまた新田、楠木の連合軍に討ちやぶられ、弟直義の陣とも別れ別れという、手痛い敗け戦となりました。

敗戦につぐ敗戦で、二月十二日には、尊氏はとうとう兵庫の浜にまで追いつめられてしまいました。

従う手兵は、わずか百騎ばかりでした。

「もはや勝負はきまりました。兵たちもきずつき、あるいは郷里へにげ去りました。

このうえは武運つきたものとおぼしめして、ご自害ください。」

涙を流していったのは、日ごろから武士の名誉を重んずる、上杉重能(しげよし)でした。

「わかった。新田義貞が天皇にとりいったため、心ならず朝敵となったのは無念だが、これも前世からのさだめ、いまは心しずかに腹をきろう。」

尊氏は、松林の奥にはいりました。

よろいをはずした尊氏が、よろいどおしのさやをはらったときでした。

細川顕房がかけつけてきました。

「との! いまだご武運はつきておりません。手配していた船がただいまつきました。いそぎお乗りください。」

切腹して、この世のわずらわしさからぬげられると思っていた尊氏でしたから、

「未練なとめだて無用、源氏の棟梁と生まれて死にそこなうは末代の恥じゃ。」

と、なおも腹をきろうとします。

「との! お心を強くおもちください。

いまごろは、直義ぎみにおいても、とのにめぐりあえるまでと、必死に戦っておられましょう。

生きておればこそ、またご運もひらけて、千寿丸ぎみや、奥方にめぐりあわれ、足利の里を見ることもございましょう。

とのをうしなえば、足利党をはじめ、天下の武土たちは、だれをたよりに生きていけばよろしいのでしょうか。」

というと、細川顕房(あきふさ)は、まるで子供のように声をあげて泣きだしました。

尊氏はよろいどおしをすなに投げ、腕をくんでじっと顕房(あきふさ)を見おろしました。

と、また一人の武士がかけよってきました。

「との! 船の用意ができました。ぞ………。」

尊氏はふと立ちあがりました。つい船を見届ける気になったのでしょう。

そのとき、尊氏は、強い風をうけて、思わず、ざんばら髪をおさえ、はっと気づきました。

東からふいている風です。船にのれば、まさしく追風となりましょう。

尊氏は、大きくうなずき、顕房の手をとりました。

「わかったぞ顕房。船があって、追風が出たのに、武運のつきてない証拠かもしれぬ。

卑怯者とそしられても、逃げて、逃げて、逃げおおせようぞ。」

尊氏が船にのりこんだと弌新田勢の主力は、ちかくの松林にせまっていました。

しかし尊氏自身がいったように、運がよほど強かったのでしょう。

おりからの追風はいよいよ強くなり帆をふくらませた船は、海面をすべるように、みるみる西へすすんでいきました。

六時間後、船は播磨の室の津につきました。

尊氏がのがれたことを知った足利方の武士たちも、船をかり集めて海上を、あるいは浜づたいに歩いて、尊氏のもとへむかいました。

幸い夜にさしかかったので、逃げおおせた武将が続々集って、ひと合戦できそうな兵力になりました。

ここでもうひとふんばり、と一同はいさみましたが、尊氏は首をふりました。

「勢いに乗っている敵と戦っては、壇の浦の平家のようにほろびるばかりじゃ。

それより、逃げながらも兵をまとめて、後日にそなえねばならぬ。

細川和氏の兄弟は四国へ落ちて、そこで兵を集めよ。

赤松則村は播磨にとどまって、機会を待て。備中には今川、周防(すほう=山口県)には大内がとどまれ。」

「とのは、どうなされます。」今川と細川が心配そうにいいました。

「直義と九州へ落ちる。すでに、少弐、大友、島津の諸将には手紙をだしておいた。

兵は少ないが心配はいらぬ。直義とわしが一緒であるかぎり、むざむざと討たれぱしないぞ。」

そのときです。

「院宣(いんぜん=上皇の言葉書き)ぞ! 院宣の到着ぞ!………。」

喜びの声とともに、京の三宝院の僧、日野賢俊(けんしゅん)がむかえいれられました。

尊氏が諸国の武士たちの信頼をえながらも、こうして苦戦するのは、新田勢がいつも錦に日月の天皇旗をおしなびかせてくるので、味方の武土たちがつい遠慮してしまうからです。

そこで尊氏は、後醍醐天皇、つまり大覚寺系に対立する、持明院系の天皇をいただこうと思い、光厳上皇のもとに密使をおくっていました。

尊氏の人柄にひかれていた日野賢俊があいだに立つことになり、後醍醐に圧迫されていた光厳上皇から、「新田義貞追討」の院宣を受けることができたのです。

こうして錦の御旗は、戦う新田方と足利方の両陣営にひるがえることになりました。

そのため大義名分が同じならば足利についたほうがいいという武将たちが、勝った後醍醐天皇方をすてて、敗けた尊氏を追ってやってきました。

このありさまを見て、楠木正成は後醍醐天皇に申しました。

「いまは勝利をよろこんでいるときではありません。

勝った味方をすてて、敗けてにげる敵方につくなど、昔から例をみませぬ。

これは武土たちの多くが足利どのに心をよせている証拠です。

このさい、新田どのには上野へ帰っていただき、足利どのを召されることこそ大事とぞんじます。」

しかし、勝利によっている天皇も公家七、正成の意見を取上げようとはしませんでした。

西国へ落ちてゆく身でありながら、尊氏はすっかり源氏の大将軍としてのゆとりかを、取戻していました。

長門の国をとおりすぎるときなど、住吉神社に立ちよると、自分のよろいを奉納して、

「かならず九州の兵を集めて、再び、みやこへ攻めのぼってまいります。」という意味の誓の文をおさめました。

これを見て家来もまた新しくはせ参じた長門の武士団も、この御大将のもとにあるかぎり、勝利疑いなしといさみました。 こうして尊氏勢は九州へくだっていきました。

☆ ☆

二月すえに九州に上陸した尊氏は、三月二日の夜明け、多々良(たたら)浜に兵をすすめました。

多々良浜は、五キロの長い干潟になっています。

南のほうに、多々良川が流れ、その上流に箱崎八幡の森が見えました。

サクラもちって、松原のこずえは、春の空にうす緑にかすみ、のどかな風景です。

九州の武士団をふたつにわけて決戦のときが、こくこくとせまっているなど、とても考えられません。

松原に陣をしいた尊氏の前に、菊池武敏にひきいられた数万の敵が、じりじりとせまってきました。

諸国の多くの武士団の考えは、一族一門がほろびることをおそれて、勝利者側につこうとしましたが、なかには一族の運命を、自分の信念とともにしようとする武士団もありました。

楠木正成は、その代表的な一人です。

いま、尊氏軍の九州上陸を知って、これを討とうとかけつけだ菊池一党も、楠木と同じ信念に生きる武士団でした。

松原の陣にむかって、数騎の立派なよろい武者がかけてきました。少弐頼尚(しょうによりひさ)でした。

少弐は、わきに、しらが首をかかえていました。

なに者の首? と尊氏が見ると、覚えのあるそのしらが首は、頼尚(よりひさ)の父、少弐妙恵(みょうけい)の首でした。

まえの日、尊氏の上陸をまもって討死にをしたのです。

九州の雄、少弐妙恵を討死にさせただけあって、菊池の軍勢は、尊氏方に倍するほどでした。

しかし少弐頼尚は、涙をぬぐっていいました。

「敵は数万ですが、命をかけて戦う菊池党は三百騎そこそこです。あとの諸将はよりあい世帯です。」

「とにかく、今日こそは、わしの運だめしと思ってちからをつくして戦う。足利党は最後の一兵まで戦うぞ。」

尊氏はこういうと、よろいどおしをぬいて、まだいくらものびていなかった自分の髪を、さらに短く切りました。

あの浄光明寺では、仏門にはいるために切った髪でした。

いまは、ちがいます。

もはや、死んで仏の仲間入りをすることになっても、後悔はしないという、覚悟のほどをしめしたものでした。

部下たちは尊氏の「一束(そく)切り」で、箱根の大勝利を思い出しました。

われもわれもと一束切りの髪形になりました。 ’

☆ ☆

|

数万の敵味方がいり乱れた大決戦は、のぼる朝日のもとで行われました。

山もなければ森もなく、かくれる場所もない、ただ一面の松原での戦いです。

討つか、討たれるかあるのみでした。

耳がつんぼになるほどの両軍のときの声とともに、馬がいななき、刃が日にきらめき、次々に死体の山がきずかれて、地獄のような海辺のさまとなりました。

ときがすぎ、潮がみちてくると、波が死者を海の中にひきこんでいきます。そのため、青い海が血でにごるほどでした。 必死に戦いましたが、兵力の少ない尊氏方は、しだいに旗色が悪くなり、生きのこったわずか二、三百騎が松林の中の尊氏をまもるという心細さとなりました。

と、はなれて戦っていだ直義の使者が、尊氏のもとにかけつけてきました。

右手に、ちぎれた直垂のそでがあります。見覚えのあるものなので、思わず尊氏は顔色をかえました。

「さては、直義は討たれたのか!?」

しかし、使者ははげしく首をふりました。疲れ、のどはかわき、すぐには口もきけなかったのです。

直義の口上はこうでした。

「私は、命がけで敵をささえる覚悟です。

兄上は、そのまに海をわたり長門にひいてください。直垂(ひたたれ)は私の形見です。」

しかし、尊氏は、首をふりました。

このうえは、兄弟ともどもここで討死にと思いました。

尊氏は、みずから太刀をぬいて先頭に立ちました。

尊氏勢三百騎は、黒いかたまりとなって、敵陣にきりこんでいきました。

いままで以上に激しい戦いが、またしばらくつづきました。

尊氏方浅満身かえり血で赤鬼のようになりながら、なおも戦いました。

ともかく、菊池方は、この近くの武士団ですから、敗けても逃げていくところがあります。

しかし足利方浅海を背にしての戦いであり、また郷里は遠いのです。勝つか、死ぬかのいずれかです。

合戦浅春の日ながに行われただけ、いっそうむごたらしいものでした。

しかし、夕方ちかく、わずかに尊氏方が有利となりはじめました。

すると、一陣、二陣と、尊氏方に寝返る武士団が出てきました。

こうなるとたちまち敵はへり、味方はふえるばかりとなりました。

そして夜とともに、あれほど勇ましく戦った菊池党も退いていきました。

多々良浜の勝利によって、尊氏は、ほとんど九州全土を支配するようになりました。

top

**************************************** |