|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7

2 大仏をたてるまで

1 飢饉(ききん)、地震、伝染病

top

天平十二年(七四〇年)二月のはじめ。

冬にはめずらしく暖かな日、難波(なにわ=大阪市)の町をゆっくりとすすむ長い列がありました。

かごにのった聖武(しょうむ)天皇、光明(こうめい)皇后、阿部内親王(ないしんのう)と、天皇たちにしたがう役人たちで、そのあとに大勢の僧がつづいていました。

天皇たちはいまの大阪城のちかくにあった難波宮(なにわぐう)から、河内(かわち=大阪府)と大和(やまと=奈良県)の国ざかいにある信貴山(しぎさん)のふもとまでいくところでした。

天皇と皇后が同年の三十九歳、阿部内親王が二十二歳のときです。

信貴山は、難波宮から約十四・五キロ北に生駒(いこま)、南に葛城(かつらぎ)、金剛(こんごう)とつづく山なみのあいだにあり、そのふもとは、河内国大県(おおかた)郡鳥坂郷(柏原市太平寺町)とよばれていました。

「おお、みえる……あの塔が知識寺(ちしきじ)であろう?」

天皇は戸をあけていたかごのなかから、ゆくてにそびえる高い塔をゆびさしました。

「はい、十二丈はあるときいております。もう、このあたりは鳥坂郷でございます。」

そばにひかえている役人が、まぶしそうにこたえました。

おだやかな冬の陽でも知識寺の塔の先端はキラキラと光っていました。

やがて、どっしりとした本堂の屋根がみえてきました。

あたりのようすもゆったりとしていて、あわただしい難波や、また、いままでの都であった平城京(奈良市)にみられない落着きがありました。 |

石(いわ)神社にのこる知識寺の礎石

知識寺は信貴山のふもとにあった

|

「なるほど知識寺とは、み仏のおめぐみのあつい寺のようにみえる。

ここには地震も、飢饉(ききん)のあともない。あのいまわしい天然痘にかかった者すらおらぬようじゃ。」

天皇はかごから体をのりだすように、あたりをみまわしていました。

光明皇后も阿部内親王も、余りにもこのあたりがのどかなたたずまいなので、目をみはる思いでした。

その頃――聖武天皇は神亀一年(七二四年)、元正(げんしょう)天皇のあとをついで国を治めるようになってから十数年、一日として心のやすまる日がなかったのです。

神亀一年(七二四) 奥羽の蝦夷(えぞ)再びそむく。

天平四年(七三二) 近畿地方一帯、日でり、台風、農作物できず。

天平五年(七三三) 四国、近畿地方、飢饉のため飢死するものかぞえきれず。

天平六年(七三四) 近畿地方大地震、連日つづく。

天平七年(七三五) 中国、朝鮮からの伝染病、天然痘が九州地方に侵入。

しだいに山陽、近畿地方に大流行、死者はなはだしい数にのぼる。光明皇后の兄四人も死す。

天平八年、九年(七三六〜七三七) 日でり、水害つづく、天然痘、再びぶりかえし、ますます勢いをふるう。

死者、いよいよ多し。 |

こうしたことがつづけば、いまでも国内はもとより世界的な大問題となります。

けれど、一二〇〇年前では、交通、医療すべての点で思うにまかせず、全く手のつけようがなかったのです。

「世のおわりじゃ。生きものという生きものは飢死し、病死して死にたえてしまうのじゃ。」

人々は世をのろい、神仏の怒りとして、ただ恐れおののいているばかりでした。

ところがなおそのうえ天皇が心をいためたのは、東北地方の蝦夷(えぞ)が朝廷にしたがわないことや、朝鮮の新羅(しらぎ)との仲が悪くなっていたことです。

どれをみても解決のむずかしい問題ばかりで、天皇はホトホト困りはてていたのでした。

2 みんなの力、知識(同士)

top

「お力をおとしてはなりませぬ。こういうときにこそ、み仏がお守りあそばすのです。

み仏の教えをお信じなさることです。」

天皇をたえずはげまし、熱心に仏の教えをといたのは、中国で仏教をまなんできた僧の道慈(どうじ)や玄防(げんぼう)たちでした。

仏教はその頃より二百年もまえに中国より日本へつたわっていて、平城京には元興寺(がんこうじ)、大安寺(だいあんじ)、薬師寺(やくしじ)をはじめ、藤原氏の氏寺(うじでら)である興福寺(こうふくじ)などの大寺院が建てられ、多くの僧が仏の教えにしたがっていました。

天皇もまた、心から仏をあがめていました。

仏をまつる法事はもとより、寺院の建設、仏像の建立、般若教(はんなきょう)などの経文(きょうもん)を写すことにも非常に熱心でした。

このため、病人があれば病いを治したまえと経文をよんで祈り、水害、日でり、地震があるたびに、どうぞ、しずめたまえと、何十冊もある経文を写してそなえ、その功徳で平安をえようとつとめました。

そのことで、こんな話があります。

聖武天皇より八代前の天智(てんち)天皇のとき、天皇のしたしい人が病気になりました。

すると、ある尼僧から維摩経(ゆいまきょう)をよめば病いは治るとおしえられ、天皇は大に維摩経をよませて仏に祈ったところ、その人の病気はまもなく治りました。

このため維摩経は病気を治すのにききめのあるお経として、それ以来、病気のたびによまれるようになったということです。

また、聖武(しょうむ)天皇の皇太子が病気になったとき、天皇は観世音(かんぜおん)という仏像を一七七体つくり、観世経というお経を一七七巻写して、病気が治ることを仏に祈りました。

このように、その頃の仏にたいする考えは、経文をよみ、あるいは何十巻、何百巻という経文を写し、また、仏像をつくり、寺院をたてることによって、幸福をもとめ、災害からまぬかれることをのぞんでいたのです。

なかでも、写経はことのほかさかんで、いまでも奈良の筆、墨が奈良独特の産業としてしられているのは、この時代から筆、墨の需要があったからです。

さて、こうして――聖武(しょうむ)天皇は政治をとっていらい、ことあるごとに仏に祈りつづけてきましたが、地震、水害、日でりの天変地変、伝染病、反乱はあとをたちません。

「はて、み仏はなぜ、私の願いをおききとどけくださらぬのであろう?」

天皇の心は、しだいにおもく沈んでいくばかりでした。

こうしたおもいは光明皇后も同じでした。

皇后は、朝廷に力のあった藤原不比等(ふひと)の娘のころから、熱心に仏の教えを守っているだけに、だれよりも心を痛めていたのでした。 |

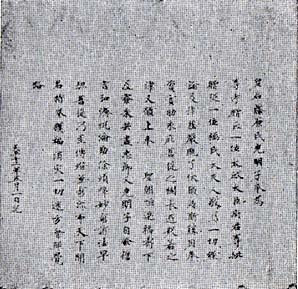

写経

|

ちょうどそのようなときに、天皇たちが知識寺へ参詣をおもいたったのは、まだ、おがんだことのない盧舎那仏(るしゃなぶつ)が知識寺にまつられてあるときいたからです。

やがて――。

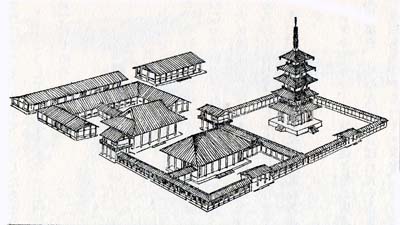

天皇たちの一行が知識寺について、おもねず感嘆の声をあげたのは、その豪壮なかまえでした。

満々と水をたたえた堀、朱塗りの橋、白壁、青い色の瓦をふいた楼門(ろうもん)、色あざやかな中国風のかざり。

境内はひとめではみわたせないほどひろく、大きな本堂がどっしりとたっています。

講堂・僧房・食堂・そのまわりの回廊。

ひときわ高く河内の空をつきぬいてそそりたっている五重の塔。

「よくぞ、おまいりなされました。廬舎那仏のおめぐみがいただけますぞ。」

まばゆいばかりの法衣をまとった僧の一人が、たどたどしい日本語で天皇たちをむかえました。

新羅(しらぎ)からきた僧の審祥(しんしょう)でした。

天皇たちは審祥の案内で、つよい香りのたちこめる本堂へ入ると、まもなく、読経(どきょう)がはじまりました。

廬舎那仏(るしゃなぶつ)の教えをとく華厳経(けごんきょう)の唱和(しょうわ)です。

天皇たちはまつられてある本尊の廬舎那仏をおがみました。

心のなごむおおらかな顔――この悩みの多い世界を太陽のように明るくてらし、あらゆるものを救おうという思いが、金色に輝く仏像全身にみちみちていました。

それが廬舎那仏の教えであり、華厳経のとなえる思想なのです。

その頃、仏像はだいたい丈六像(じょうろくぞう)といって、立った場合の像高が一丈六尺――約五メートル平均となっていました。

おそらく廬舎那仏もそれであったろうと思われます。

けれど、一二〇〇年をへたいま、この廬舎那仏も知識寺も残ってはいません。

四百年ほどたった平安時代のころ、太平寺と名前をかえていた知識寺はなにかの理由でなくなったといわれ、いま、そのあとには寺の名前が地名として残っているだけです。

ただ、寺の礎石などは、もと太平寺があったところにたてられた石(いわ)神社に、いまも残されています。

ところで聖武天皇たちを心から感動させたのは、廬舎那仏のおおらかさのほかに、知識寺がつくられるまでのいきさつでした。 |

天皇の一行を案内する

知識寺の僧・審祥(しんしょう)

|

「ご承知のごとく、この寺は仏につかえる者が、心をひとつに団結してつくった寺でございます。

仏教の言葉で、知識(ちしき)とは仏を中心につながる同志という意味です。

したがいまして、この寺をたてますとき、私どもは自分にできる範囲のつとめをいたしました。

土地をもっている者は寺の敷地として土地をさしだし、大工の腕のある者は寺の建築のために働き、大仏師は仏像を鋳、金のある者、畑のある者は金や食べ物をさしだしました。

また、貧しい者はそれなりにそのぶんを働くなどして、みんなが力をだしあって建てましてございます。」 |

知識寺の僧の言葉ほど、天皇たちを感激させたものはありません。

信仰をともにする同志がだれからも強制されずに、すすんで自分たちの力をだしあって寺を建てたとは、なんと美しく、けなげなことでしょう。

本当の信仰とはそういうものでなくてはならぬと、つくづく心をうたれたのでした。

3 帰化人(きかじん=外来者)の技術者

top

けれど、仏につらなる同志――知識だけの金力、労働力だけではこのような大寺院は造れません。

奈良の大寺院をしのぐ大建築物を建てるには、よほどしっかりした寺大工が必要です。

金色に光り輝く金銅仏は確かな腕の大仏師がいなければできません。

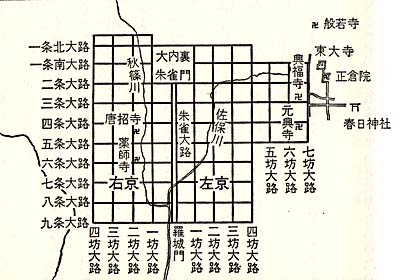

ところで、河内国(かわちのくに)は、こうした寺大工、大仏師をはじめ、技術をもった工匠が非常におおくすんでいるところでした。

その人たちのほとんどは、朝鮮の百済や新羅から日本へ渡ってきた人やその子孫で、このほか中国の唐(とう)からきた技術者もいました。

河内国の難波の港は、その頃の日本の玄関にあたっていて、平城京の開港場となっていました。

そのため、大陸の唐、百済(くだら)、新羅(しらぎ)からきた人たちは、ひとまずここで上陸し、都の難波宮や平城京へむかったのでした。 |

日本から朝鮮半島、中国大陸への航路

|

同じように日本国の使節として唐へむかう遣唐使(けんとうし)も、この難波(なにわ)の港から船出していったのです。

また、唐や百済などではたびたび、内乱があったため、多くの人が難をさけて日本へのがれてきました。

僧をはじめ、学者、建築にくわしい技術者たちのおおくは河内にすみついていたのです。

これらの技術をもった人たちは大工、仏師、鋳金、染織、皮革(ひかく)づくりをはじめ、薬学、暦学、音楽の専門家までふくまれていました。

いまでも、大阪市天王寺区の四天王寺の近くには、そのころ、百済(くらだ)の人たちがすんでいたということから、百済という地名がそのまま残っています。

また、大阪市東住吉区に加美鞍作(かみくらつくり)町という地名がありますが、これもこの時代より少しまえの飛鳥時代、銅像をつくった中国人の鞍作首止利(くらつくりのおびととり)仏師の一族がすんでいたところということです。

このほか、大仏建立に非常に力をつくした僧の行基(ぎょうき)についてもこんな話があります。

行基は百済(くだら)の帰化人の子孫で、いまの堺市のちかくに生まれました。行基は僧でありながら、築港、堤防、貯水池づくりなど土木工事にくわしく、すぐれた技術をもっていましたが、これらは帰化人の先祖からうけついだものです。

行基は建築の技術をこのあたりにすむ人々に教えましたが、のちにその人たちは宮中専門の大工となりました。

のちに高石村(大阪府高石市)の宮大工としてしられるようになった人たちで、明治維新(一八六七年)まで皇室のあった京都御所の造営修理を一手に引受けていたほどです。

このように、河内(かわち)は大工、鋳造をはじめ、あらゆる技術をもった帰化人が大勢すんでいた土地がらであったわけです。

その頃の帰化人のすぐれた技術について、いろいろな話が残っています。

そのひとつに、飛鳥(あすか)の石舞台(いしぶたい)古墳の話は有名です。

石舞台はこの時代より一三〇年前、勢いのあった政治家の蘇我馬子(そがのうまこ)の墓であるといわれ、重さ七十五トン級の花崗岩が三十数個も組立てあります。

いまでは墓をおおっていた盛り土がすっかりとりはらわれ、なかはがらんどうの石室(いしむろ)になっています。

ところが、この時代から九百年ほどさがった戦国時代、この近くの高取(たかとり)城で、いそいで城の石垣をきずくことにたりました。 |

石舞台古墳――戦国時代にこの石を

お城の石垣用として運ぼうとしたが、動かせなかった。

|

そこで奈良時代からいわれのある石碑や墓石などまで、手あたりしだいに集められ、乱暴にも石垣として築きました。

けれど、さすがに石舞台の墓石だけは、余りにも巨大すぎて運ぶことはもとより、動かすこともできません。

わずかに、墓石をおおっている盛り土をとりはらうのがせいいっぱいでした。

「おろかものめが……。大昔に運べたものが、のちの世のものになぜ運べぬのじゃ?」

築城にちまなこの高取城主は、家来たちをしかりつけましたが、なんとしても動かすことができません。

とうとう、このために残されてこんにちにいたりましたが、私もいってみておどろいたのは、巨石のならべ方、積上げ方が実に整然として、くるいのないことでした。

これはその頃活躍した帰化人の土木技術者のたくみな技術によるもので、傾斜、コロ ロクロを利用し、運び積上げたといわれています。

この頃の帰化人は河内、大和だけでなく、日本各地にそのすぐれた働きを残しています。

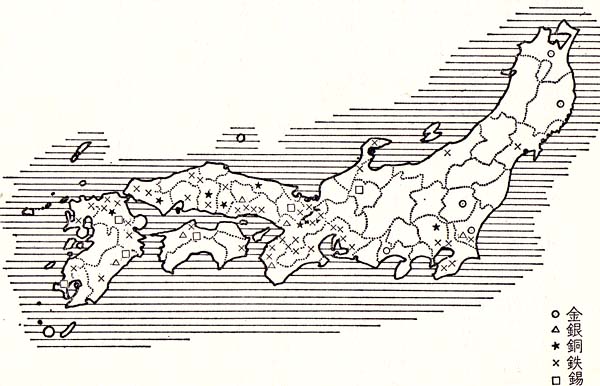

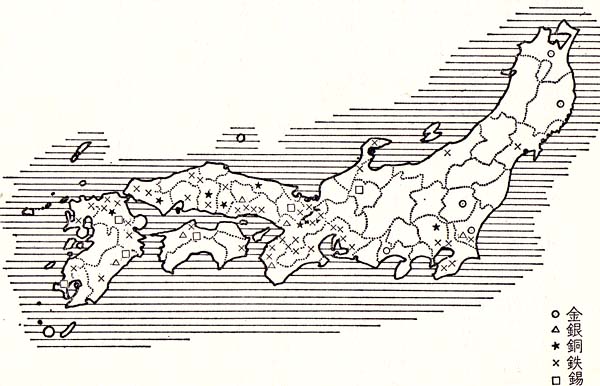

越国(こしのくに=新潟県)へいった人たちは「燃水(もえるみず)」の石油、「燃土(もえるつち)」の石炭を、対馬(つしま)では銀を発掘しています。

武蔵国(むさしのくに=埼玉県)秩父郡へむかった新羅の技術者は黒谷(くろや)にある和銅山(わどうさん)で、良質の銅鉱を発見しています。

朝鮮、中国にくらべ、まだまだ鉱業資源の開発におくれていた日本にとって、これはこの上ない朗報でした。

「めでたいこと。おりがたいことよ。」

と、聖武天皇の二代まえの元明天皇は非常によろこばれて、このため、年号を和銅とあらためて記念しているほどです。

元々、このあたりから東京都までふくめて武蔵国とよばれていましたが、ほとんどが帰化した朝鮮人が開拓したものです。

|

和銅開珎(わどうかいちん)

|

いまでも、埼玉県の飯能(はんのう)市のちかくの高麗(こま)には、帰化人の祖先をまつった高麗神社があり、また、高麗駅まえには、天下大将軍、地下女(ちかじょ)将軍と書かれた大きなトーテム・ポールがたっています。

小説家の金達寿(クムタルス)さんが書かれた『日本の中の朝鮮文化』という本をみると、「これは朝鮮によくみられるジャンスン、または将軍標というもので、境界標であると同時に、その村の災厄防除(さいやくぼうじょ=魔よけ)をまつった道神(どうしん)、守護標でもある」と記されています。

いま、この原稿を書いている私のまえの本棚にも、民芸品となった小さなかわいらしい将軍標のお守りがかざってあります。

また、金さんのその本によると、「飯能は朝鮮語のハンナラ『韓国』という意味がある」とも書かれていて、よくこのあたりの山へいく私には、まことに興味ぶかい話でした。 |

高麗駅まえの将軍標(ジャンスン)

|

さて、秋のある日、私は大昔の和銅鉱山のあとをたずねてみました。

けれど、さすがにその頃のものはなく、戦国、江戸時代にほられたという坑口が松山のしげみに残っているだけでした。

そのとき、私は山畑を耕していたおばあさんからこんな話をききました。

昔、ここで銅をほっていた朝鮮の労働者が、坑内の落盤で生きうめになりました。

あいにく、村では麦の取入れのさいちゅうで、みんな手がはなせず、ついに助けにいくのがおくれ、気の毒にも労働者は全員死んでしまいました。

ところがそれ以来、毎年麦のできが悪く、そのため誰いうとなく、亡くなった人のたたりであると、それからこのあたりでは、麦をつくらなくなったということです。

この話は大昔の帰化人のことか、あるいは近年のことか、さだかではありませんが、和銅鉱山に大勢の朝鮮人が働いていたという事実がしめされています。

なお、もうすこし、奈良時代の帰化人が考案したものをみると、水碓(みうす)があげられます。

これは、水車をつかったふいごを改良したもので、金属を鋳る方法をたやすくするものです。

また、大きな建物をたてるとき、水平であるかどうかを確かめる方向決定器の方向指南車も考えだされています。

人々の働く時間をはかる水時計の水準器を研究、開発しています。

このような帰化人のもっている高い外来文化や技術は、その頃の日本においては、大いに取入れなければならないものばかりでした。

聖武天皇たちの知識寺参拝は、こうした大陸文化にあらためて目をむけなおしたことと、知識寺建設の志(こころざし)の美しさをしったのでした。

4 大仏の手本 top

「私たちも、知識寺におまつりしてあった廬舎那仏(るしゃなぶつ)をおつくりしたい。

そして、私たちをお守りしていただきたい。」

聖武天皇の心に、慮舎那仏への崇敬(すうけい)がしだいに深まってきました。

その頃の国内の状勢をみると、地方ではあいかわらず天災、伝染病などの痛手から立直れず、人々は苦しみにあえいでいました。

『万葉集』という当時の人々の生活をうたった歌集のなかに、伯耆国(ほうきのくに=鳥取県)の長官をつとめた山上憶良(やまのうえおくら)がうたった長歌が残っています。

これは、自分が治めていた地方の人々の暮らしをうたったもので、貧しい人と、それよりももっと貧しい人との対話になったみじめで暗い歌です。

けれど、憶良(おくら)の歌はことさらに貧しさを強調しているわけではなく、次のようにもうたっています。

世間を憂しとやさしと思えども飛びたちかねつ鳥にしあらねば

(世の中はこんなにもつらく、はずかしくて身もやせるほど苦しいところと思うけれど、だがそうだからといって、空へとびたつこともできない。

鳥ではないのだから) |

と、苦しさをじっとこらえて、懸命に生きていく姿をえがいています。

しかし憶良のような官吏はともかく、一般の人々は、もう生きぬく力もつきはてて死にたえた人が大勢ありました。

次がそのいたましい例です。

いまの刑法、民法などの法律にあたる養老令(ようりょうろう)のなかに、天皇のいる宮の傍で、悪い匂いの物を焼いたり、宮内にきこえるほどのなき声をたててはいけないというきまりがあります。

このことについて、直木孝次郎氏著『奈良――古代史への旅』をみますと、

「わざわざなき声を禁じているところからすると、悪臭の物を焼くというのは、人の死体を焼くことではなかろうか。

広い大路のあちこちで、充分なとむらいをしてもらうゆとりのない人のむくろ(死体)の焼かれる煙が上っていたことも考えられる。」と、書いてあります。 |

また、苦しい暮らしにたえかねて、農民はせっかく耕した自分の田畑をすてて、乞食になってにげていく例もたくさんありました。

天皇たちはこうした人々のことを見たり聞いたりするたびに、もはや人の力では救うことはできない、仏にすがるより道はないと、いよいよその思いを強くするようになりました。

この考えは仏を信じている光明皇后もまた同じでした。

ところが、その年――天平十二年八月、おもいがけない大事件がおこりました。

光明皇后の甥(おい)であり、また、朝廷の実力者である藤原氏一族の藤原広嗣(ひろつぐ)が九州の太宰府(だざいふ)で武力をもち、朝廷にそむいたことです。

「天皇の政治がよくないから、毎年、地震、日でり、洪水、伝染病がおこるのである。

その罪のつぐないに、天皇は位をしりぞくべきである。」というのが、反乱の目的でした。

おどろいた天皇たちはさっそく兵をおくって、広嗣をせめほろぼしましたが、国内の動揺はなかなかおさまりません。

|

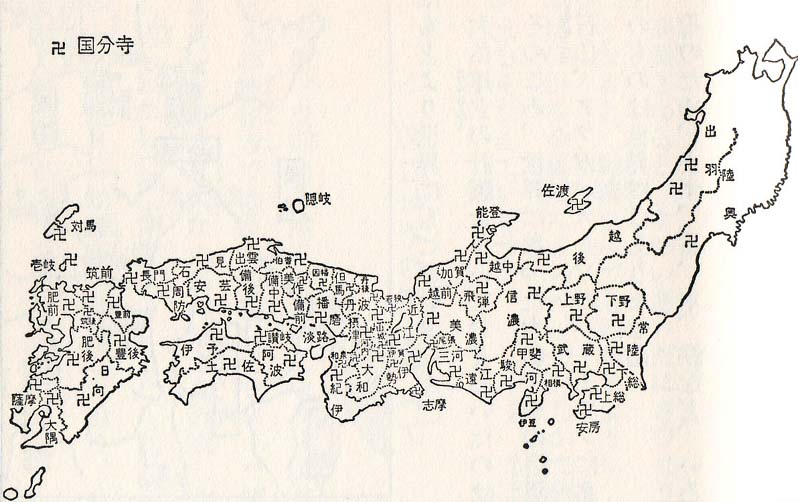

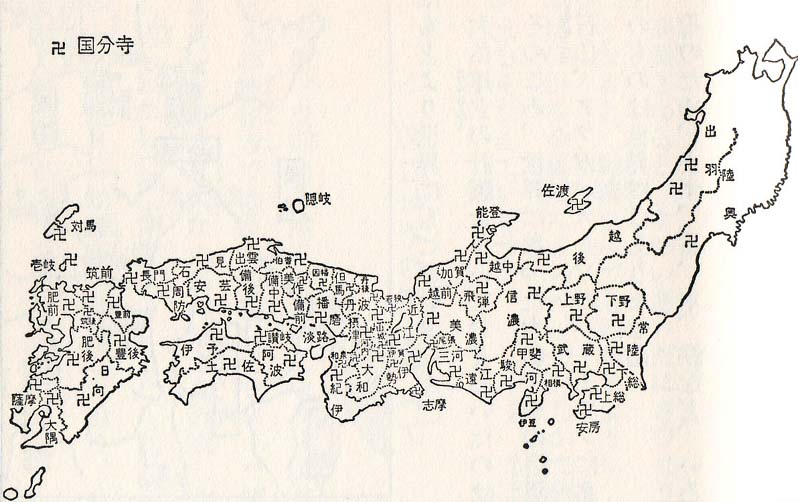

全国の国分寺のおかれた場所――東京の国分寺市には、今も広い国分寺址がのこっている。

|

そこで、天皇はいよいよ仏にたよらなければ平安はもとめられないと、地方ごとに官立の寺、国分寺(こくぶんじ)、国分尼寺(こくぶにじ)をつくることにきめました。

あくる年の天平十三年(七四一年)のことです。

こうして建てられた国分寺などは、いまも東京都の郊外の国分寺市の国分寺をはじめ、各地に「国分」「国府」などという地名を残しています。

一方天皇は、これまでの都であった平城京(奈良市)から、難波京(大阪市)へ、また山城国(やましろのくに=京都府)の恭仁京(くにきょう=相楽郡加茂町)へ、さらにまた近江国(滋賀県)の信楽京(しがらぎきょう=甲賀郡信楽町)へと、都をたびたびうつしかえていました。

一国の帝都がその天皇の代に何度もかえられることは前例のないことで、天皇の心に落着きのない乱れを感じます。

事実、天皇はたびかさなる天災などの事件に、すっかり政治にたいする自信を失っていたのです。

「もはや、慮舎那仏(るしゃなぶつ)のほかには日本国を救う方はない。

この広大な宇宙をつくり、万物をいつくしんでくださる慮舎那仏に日本国を守っていただこう。」

天皇と皇后はそう考えると、やがて、慮舎那仏の建立を計画しました。

けれど、天皇たちの考えた仏像はいままでのいわゆる丈六像(じょうろくぞう=約五メートル)ではなくて、高さ十六メートルもあるという、非常に巨大な銅像の大仏でした。

「なんとおおせられます? そのように大きなみ仏は、唐はもとより世界にもございません。」

大仏建立の計画をきいておどろいたのは藤原氏、橘(たちばな)氏などの貴族たちでした。 |

聖武天皇は都の位置を次々と変えてみた。

|

その頃、世界にあった大仏は唐の洛陽(らくよう)にある竜門山の岩山をくりぬいてつくった奉先寺(ぶせんじ)の十三メートルの石仏、アフガニスタンのバーミアンにある五十三メートルの石仏などで、十六メートルもある木造や金属性のものは世界にはありません。

そのため、まず、石、木、鉄など、いろいろの材料でつくることが考えられました。

ところが、石像の場合、都の近くにそれを刻めるだけの適当な岩山がありません。

また、木造の場合、はじめにヒノキがあげられました。

檜(ヒノキ)は狂いが少なく彫りやすく、木がくさらないため、仏像には申し分のないものですが、こんなに巨大な仏像を刻み大木はありません。

「木寄せ」といって、何本も木をつぎあわせ、組み立てる方法がありますが、これも大きさにむりがあります。

鉄製となると、長い間にさびたり、形がくずれたりする心配があります。

となると、銅鐸(どうたく)をみてもわかるように、銅は年代をへても、腐蝕したりするおそれはありません。

それに、銅はほかの金属類にくらべ、やわらかで鋳造しやすい長所があります。

金でメッキをすれば、永久にのこる利点をそなえています。 |

竜門山奉先寺の石仏

|

5 国中の銅を集めて top

天皇や皇后たちはこれらのことを考えにいれ、また、帰化人の技術者である大仏師などをよんで調べさせ、やがて世界一という巨大な大仏の建立を計画したのです。

「朕(わたし)が大仏をつくりたいと決心したのは天平十二年二月、知識寺(ちしきじ)へ参詣したおり、金銅の盧舎那仏をおがんだときからである。」

と、天皇は、天皇宗の歴史をしるした『続日本紀』に書いているように、天平十五年(七四三年)十月、発表まで三年間考えに考えぬいた結果なのです。

しかし、それにしても高さ十六メートル、重さ二五〇トンの銅像をつくるには莫大な人力が必要です。

天災、悪疫(あくえき=伝染病)、反乱――と、さんざんに苦しめられている国民に、それだけの力が残っているでしょうか。

大仏を鋳造(ちゅうぞう)するすぐれた帰化人の技術者がいたとしても、世界一の巨像をはたして、計画どおりに建立できるでしょうか。

「いや、建ててみせる。なんとしてでも建てねばならぬのじゃ。

世界一の大仏を建て、その功徳でこの乱れた日本を救っていただかねばならぬのじゃ。」

天皇や皇后は大仏建立に国運をかけてひたむきに計画をすすめたのです。

同時に、この大事業を強力におしすすめるため、貴族の橘諸兄が大いに活躍しました。

橘氏は勢いのあった藤原氏の四兄弟が天然痘でいちじに死んだあと、ぐんぐん力をのばしてきた貴族です。

こうして天平十五年(七四三年)十月十五日、近江国の信楽京へきていた天皇は大仏建立の詔勅(しょうちょく)を発表しました。

天皇、皇后ともに四十二歳のときです。

「いま、私は日本国中の銅をあつめて鋳造し、この信楽の地に大仏をおつくりする。

かぎりないみ仏のおめぐみに国民と一緒にあずかりたい。」

天皇はそのなかでまた、こうも国民によびかけています。

「仏をあがめるものが団結し、一枝(えだ)の草、一把(にぎり)の土をもちより、心をひとつにして大仏をつくってほしい。」

この考えは、仏を信じる者たちの協力で建てられた知識寺の信者の団結の心と同じです。

天皇はその頃、官立の国分寺、国分尼寺をたてようとしていましたが、なかなか造営はすすんでいませんでした。

これは国民の協力を求めなかったからだと反省し、こんどはすすんで大仏建立に協力してほしいと、よびかけたのでした。

このように、大仏はいま奈良、東大寺に建てられていますが、はじめは滋賀県の信楽(しがらぎ)に建てようとしたのです。

ところで、大仏建立について、ある歴史学者はこんな見方をしています。

「天皇は大仏をつくるという国民の宗教心を利用するほか、国内の銅、鉄、金を集めて武器になるものを国民のあいだに残さないようにしたのではあるまいか――」

何故ならこれに似たことがそれから七百年ほどあとになりますが、実際におこっているのです。

戦国時代、日本を平定した豊臣秀吉は京都の東山に木製の大仏をつくりました。

このとき、民間にある刀、槍などの武器を強制的にださせて集め、とかして釘やかすがいをつくりました。

そして、いくつもの木片をよせ集めた木製の大仏をつくりましたが、この釘やかすがいを使って、大仏を組み建てたのです。

そのとき、秀吉は刀などを出した人たちに、

「おまえたちは人を殺すあぶない武器を仏像にかえることができた。

良いことをしたおまえたちに、仏のお恵みがあるであろう。」と、ほめています。 |

まことにたくみに、民間にある危険な武器を取上げてしまったわけで、おそらく、天平時代にもそれと同じ考えがかくされていたのではないか――というのが、その歴史学者の推理です。

6 天平の科学者、行基 top

けれど、たとえ、どのような考えがあるにせよ、国民の協力をもとめるには、ただよびかけだけでは不充分です。

天皇や政府の力がどれほど強くても、本当の協力はなかなかえられるものではありません。

知識寺を建てた信者のように、心から仏につくそうという強い力が必要です。

そして、その国民の力をうまくひきだすものがいなければ、計画は実行にうつせません。

「行基じゃ、行基こそ、大仏をつくるのになくてはならぬ僧じゃ。」

天皇たちはいろいろ考えたすえ、国民のあいだに絶大な力をもつ僧の行基に、まず協力をもとめました。

「お考えをうけたまわりまして、行基、心から感激いたしました。

み仏のため、誓ってお力になりとうぞんじます。」

天皇のもとめに、行基は目をうるませてこたえました。

そして、すすんで大仏建立につくすことをかたく約束しました。 |

聖武天皇は、大仏の建立を

帰化人の僧・行基に依頼した

|

「おお、よくぞ聞きいれてくれた。うれしく思うぞ。もうこれで大仏はなかばお建てしたと同じじゃ。」

天皇も皇后礼、行基の言葉をどれほど力強く思ったかしれません。くりかえし行基の協力に礼をいうのでした。

ところで行基という僧は、七十六歳のその日まで、特定の寺をもたずに民衆のなかに入って、仏の教えをといてきた人でした。

行基のことは、まえにも少ししるしたように、河内国大鳥郡(いまの堺市のちかく)に生まれた帰化人の子孫です。

行基ははじめ薬師寺の僧となりましたが、のちに、日本各地

を伝道しながら、いった先々に寺をたて、荒地を耕し、貯水池をつくるなどして、その地域のためにつくしました。

「道場四十九ヵ所」といわれているように、三十四の寺院、十五の尼寺を建てたほか、布施屋(ふせや)という宿泊所を九、難波橋(なにわばし)など橋を六、難波港など舟つき場二、池十五、堀川四、そのほかを、行基は人々を指図してつくったということです。

これらの土木工事は行基の先祖である帰化人の土木技術者からうけついだ技術をもちいたものです。

高石村の宮大工を育てたのも、建築設計の技術を教えたためです。 |

行基が活躍した地域(難波と大和)

|

46

また、行基は地図をつくり、人口の統計をとったともいわれています。

このように行基は仏の教えをときながら、開拓につくしたので、人々から「聖(ひじり)」「行者(ぎょうじゃ)」とあがめられ、大勢の人がすすんで行基のために働きました。

行基の弟子になって諸国をまわる者もたくさんいました。

ところが、行基の力がしだいに大きくなるにつれ、政府や僧たちはこころよくおもわなくなりました。

「ふとどきな乞食坊主め。あやしげな仏の話をしおって。」と、行基や弟子たちの働きをことごとにおさえつけました。

その頃、平城京には多くの官立の寺院があり、そこで僧尼たちは、国家の平安をねがう祈りをしながら、しずかにくらしていました。

ことに、僧尼のきまりとして、かってに自分の寺をはなれ、伝道をしてはならないと固く定められていました。

このような政府の立場からみれば、行基たちのふるまいは許すことのできないものでした。

けれど行基は国民一人一人に仏の教えをつたえたいと、邪魔や嫌がらせにくじけず、熱心に伝道と開拓をつづけていたのです。

「行基さまがおいでじゃ。おりがたい仏さまのお話があるぞ。」

行基がきたとしると、数百人から数千人の人々が集まってきました。

天災、飢饉、悪疫にいためつけられている人たちにとって、行基は自分たちの味方でした。

悩みをうちあけられる、たった一人の人だったのです。

ある年の秋には、平城京の郊外、若草山から春日野(かすがの)一帯の原っぱに、何と一万人の貧しい人々が行基をしたって集まりました。

これほどの大群衆をひきつける力が、乞食坊主、小僧とさげすんでいた行基にあろうとは、天皇たちにはおどろきでした。

「行基の力をひくくみてはならぬ。人をとく力、実行力、行基の右にでるものはおるまい。」

天皇たちは行基をあらためてみなおすようになりました。

ことに、国ごとに国分寺、国分尼寺をたてよと国司(こくし=知事)に命じても思うように建てられないのに、行基は自分たちで寺をたて、橋をつくっています。

「行基の力をかりることじゃ。」

天皇たちは、行基の信望をたのみに大仏建立に力をかしてほしいとうったえたのです。

行基もよろこんでそれにこたえ、やがて、弟子たちをひきつれ、大仏建立に働くようになったのです。

――こうして、天平十五年(七四三年)十月十五日、詔勅とともに、はやくも大仏造りは近江国信楽京(しがらぎきょう)ではじめられました。 |

行基の教えをありがたがる民衆

|

49

7 信楽(しがらぎ)の地形

top

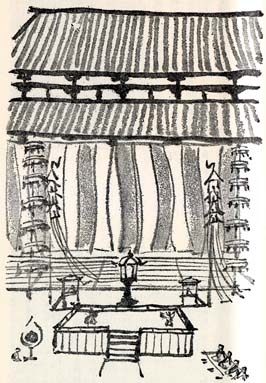

大仏をたてる信楽京は、その頃、甲賀寺(こうがじ)があったところといわれています。

けれど、一二〇〇年をへたいま、そのあとには大きな建物の土台となっていた礎石(そせき)が埋もれているだけで、その頃のものは、なにも残っていません。

大仏建立が二年余りで中止になったことと、甲賀寺のあとはその後、同じ近江国の瀬田川のほとりにある石山寺へうつしかえられてしまったからです。

さて甲賀寺、または信楽宮のあとは信楽町大字黄瀬(きのせ)小字拝志(はんし)というところの小高い松林のなかにあります。

狸(タヌキ)やガマ、壷の焼き物が店さきにたくさんならんでいる陶器の町、信楽町の東北にあたり、古くから内裏野(だいりの)、寺野(てらの)などと呼ばれているところです。 |

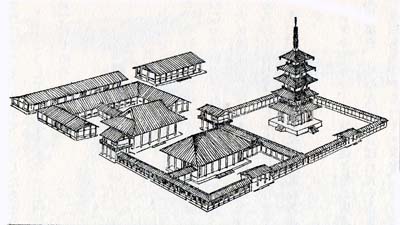

甲賀寺想像図

|

寺のあとは約一キロ四方、そのなかには門、塔、講堂、僧坊などが建っていたといわれ、あとに大きな礎石が三五五個ほどあります。

これらの礎石の配置からみて、東大寺とほぼ同じ大寺院が建っていたといわれています。

二月のある日、私は甲賀寺のあとをたずねてみましたが、冬のさなか、こんなところへくる人はいないらしく、私ひとりだけでした。

私が雪の残っている礎石のあいだをあるきまわっていると、そばのササやぶから山鳥がとびだしたりして、全く人けのないところでした。

こんなように、このあたりは畑と小山にかこまれたひっそりとしたところで、一二〇〇年前、ここに世界一の大仏の原型が建てられたとは、とうていおもえないほど、しずかな山あいにあるのです。

けれどその頃は、都のあった山城国の恭仁京(くにきょう)、大和国の平城京にも、山をこえれば意外に近く、また、関東、北陸方面へいく街道も近くにありました。

信楽を流れる瀬田(せた)川の支流大戸(おおと)川をくだれば琵琶湖へでられ、琵琶湖からは瀬田川、宇治川、淀川をへて難波への舟便もあります。淀川の玄流、木津(きづ)川をさかのぼれば奈良に近い木津に通じます。

こうしてみていくと、信楽のある近江国は日本の幹線道路の四つ辻に近く、政治、経済ともに重要なところであったのです。

なおそのうえ、このあたりはその後、信楽焼(しがらぎやき)でしられるようになった良質の陶土(とうど)がとれること、つまり、大仏の原型の塑像をつくる鋳物砂や、溶鉱炉をきずくに適した土がえられることです。

また、銅をとかすときに必要な木材が、信楽をとりまく笹ヶ嶽、御経塚(おきょうづか)、竜王山……などの山々から無限にきりだせることでした。

陶土、薪炭とも、資材の面で、信楽は申し分のないところだったのです。

やがて、大仏建立の詔勅をだして五日後の十月二十日、天皇ははやくも大仏をたてる場所の地ならしの式をおこないました。 |

信楽京と周囲の地形

|

工事にあたる役人、大仏師などの技術者、役夫といって、命令で工事のために全国からよびよせられた人たちの先頭にたち、天皇は自分からくわをふるいました。

大仏にすべてをかける天皇の意気ごみはすさまじいものがありました。

おそらく、その式には行基をはじめ、行基の弟子たち、仏につくそうとする信者たちも、大勢くわわって、天皇とともにくわをふるったことでしょう。

また、高さ十六メートルという巨大な大仏の原型をつくるために、いろいろな資材がどんどん集められました。

土台となる石、骨柱のケヤキ、ヒノキ、大仏の体内にぬりこめる陶土、砂、足場用の材木などが、信楽京のあちこちにうず高く積上げられていきました。

銅、錫(すず)などの鉱材も大津から大戸川をさかのぼって、毎日はこびこまれました。

そのなかをまっ黒になって働く役夫(やくぶ)、労賃をめあてに働く労務者、話す言葉がよく通じないのは日本各地からきているからでしょう。

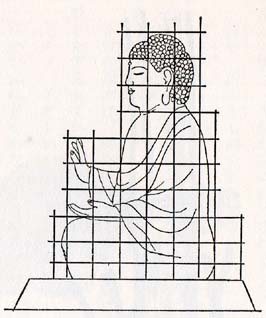

8 大仏の寸法 top

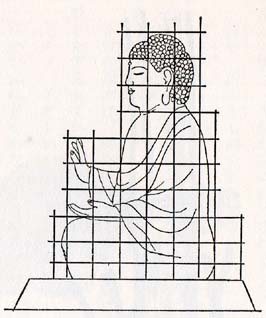

ところで大仏造りは二年後に中止になったので、工事にあたった役人、大仏師などの技術者や建立の工程などは、あとの章にゆずって、ここで規模をみてみます。

これはのちに奈良、東大寺で銅造として完成したときの大きさですが、信楽の場合でもこれに近いものが設計されたと思われます。

けれど、これには身長が二メートルほどひくくなっているほか、各部に数字の差がみられます。

おそらく創建当時の計量法が、いまとちがうためといわれていますが、大仏そのものの調査、研究はまだまだこれからなのです。 |

身長

顔の長さ

ひざの高さ(左)

肩の張り

耳の長さ

くちびるの長さ

てのひらの長さ(左)

〃 (右)

中指の長さ(左)

〃 (右)

螺髪の高さ

螺髪のさしわたし

重量

表面積

鋳物の厚さ |

一四・八六八メートル

三・二一二メートル

二・五八四メートル

九・八四七メートル

二・六九六メートル

一・一二一メートル

三・〇一四メートル

二・九九六メートル

二・九九九メートル

一・一一〇メートル

〇・二五四メートル

〇・二三〇メートル

二五〇トン

五二七平方メートル

五・五センチメートル |

|

9 大仏の原型、塑像(そぞう)

top

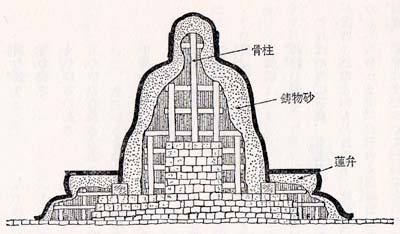

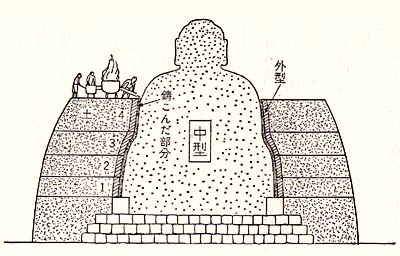

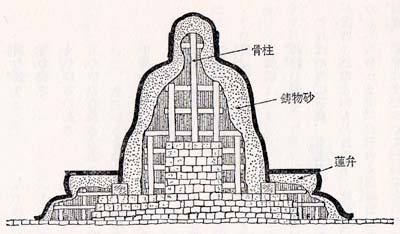

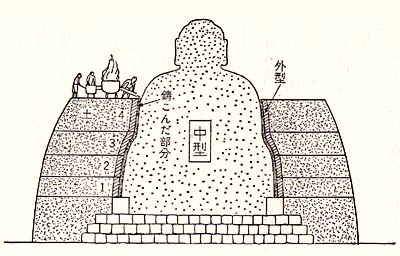

大仏の原型は塑像といって、なかに芯になる木の骨組みをいれてつくった粘土の像です。

私たちが工作で粘土や石膏(せっこう)で人や犬などをつくりますが、つくる順序はそれと同じです。

この塑像をもとに鋳型というものをつくり、銅を流しこんで鋳造をするのですが、ここでは塑像をつくるまでをみてみます。

大仏は非常に大きいので、同じ形のものをつくるまでに、たっぷり一年以上もかかっています。

まず、土台をしっかりとつきかため、その上に四角な石を凸型に積上げます。

凸型の石垣の中心に、芯になる骨柱をたて、四方に柱をたてます。

そして、骨柱から横木をわたし、四方の柱とつなぎます。 |

凸型の大仏の塑像――太線の部分が銅の仏像となる

|

また、竹なども使って、だんだんと木と竹で人形の形に組立ていきます。

大仏の形に近くなると、そのなかに鋳物砂(いものすな)という砂を左官屋(さかんや)のようにべっとりと塗りこめます。

鋳物砂ははじめに粒のあらい荒土、そのつぎに砂土、最後に仕上土という非常にこまかな土で表面を塗りかためます。

普通の土では乾くとひびわれがしたりちぢんだり、反対に雨にあたると流れたりします。

鋳物砂はそういうことがあってはならないので、柔らかく、ねばりけのある土を特別につくるのです。

こうして、木や竹やツタなどの骨組みの上に、鋳物砂でかためた粘土の大仏ができあがるのです。

ところが、大仏は銅像として完成するまで、その上をおおう仮の屋根があったかどうか、その点についてはなにも記録がありません。

もし、仮の屋根がなかったら、足場だけなのでほとんど雨ざらしのままです。

このため、ある学者は、

「日本のように雨がおおく、ことに台風のシーズンとなれば、かならず強い風雨におそわれる。

雨ざらしの粘土の大仏ではとけてしまうはずだ。

大仏の原型は塑像ではなく、木材で骨組みをつくり、その表面を板ではりつけた木像ではないか。」

と、いっています。

ところが、これにたいして反対の考えをもつ人たちもあります。

昭和三十九年(一九六四年)から四ヵ年にわたって、大仏の体内にはいり、鋳造や補修の仕方を実際に研究している東京芸術大学美術学部鋳造研究室の方々で、その研究の成果は『東大寺大仏の鋳造及び補修に関する技術の研究』という論文にまとめられています。

反対の考えは、このなかにのべられていますが、私自身、共同研究者の一人、西大由(にしたいゆう)先生から、次のようにうかがいました。

「塑像の表面をしっくいなどでかためる技術があったと思われるので、雨水でとけてしまうとは考えられません。

なお、そのうえ、用心に油布やむしろでおおっていたはずで、雨水の点は心配ないと思います。

もちろん、鋳造には水けは厳禁ですから、その注意はぬかりなくやっていたと考えます。

また、原型が木像の場合には、特別な鋳造の仕方があるので、あとからみてもわかります。

けれど、いま残っている台座を調べても、木像であったという証拠は全くみうけられません。

さらに、木像から鋳造すると塑像よりもむだが多いので、その考えには賛成できません。」

と、大仏の原型は塑像であるとしています。

この本もまた、塑像説を中心に話をすすめます。

10 骨柱(ほねばしら)をたてて

top

やがて、詔勅後、一年余りもかかって地がため、石づみなどがようやくおわり、いよいよ大仏の骨柱が建てられることとなりました。天平十六年(七四四年)十一月二十三日のことです。

大仏の骨柱はどんな木がつかわれ、また、どれぐらいの大きさであったかは、これも記録に残っていません。

いま、奈良、東大寺の大仏に建てられてある補強用の骨組みは、直径七十六センチという巨大な骨柱がつかわれているほか、直径二十六〜三十三センチの檜(ヒノキ)、楠(クスノキ)などの角材が骨組みとして縦横に組まれています。

これからみると、信楽に建てた骨柱はそれよりもはるかに巨大なヒノキ、ケヤキなどの材木がつかわれていたと思います。

というのは、聖武天皇は世界一の大仏をたてて国を守っていただこうと、国をあげて大仏造りをしているからです。

ところが、江戸時代では国のあとおしがなく、東大寺だけの力で、大仏の改鋳をしているため、大規模なものはのぞめなかったと思います。

こうした点で天平時代はすべてがおおがかりで、当然、骨組みもまた非常に大きく、太く、長いものであったと考えられるのです。

骨柱をあげる儀式は天皇、皇后、内親王をはじめ、行基、それに大安寺、薬師寺など奈良の官立の大寺院の僧たちものこらず参列しました。

のちに、東大寺で大仏建立につくした役人の佐伯今毛人(いまえみし)、大仏師として技術者の総監督をつとめる国中(くんなか)君麻呂らも、記録にはのっていませんが、同じように式にくわわっていたと思います。

やがて、一段と高い石づみの土台の上に横たえてある骨柱―直径一メートル以上もあろうという檜(ヒノキ)の巨材に、しっかりと綱(つな)がしばりつけられました。

黒、白、紅、黄、緑……五色の糸をよりあわせた長い太い綱は、天皇の手にわたされました。

皇后、内親王も綱をにぎりました。

「慮舎那仏……われらの日本国を守りたまえ。」

祈りをこめて天皇は力いっぱい綱をひきました。皇后も行基玉、綱につらなるすべての人は、経文をとなえながら、ぐい、ぐい、ぐい……と綱をひきました。

骨柱の根本は、体をきよめた仏師や信者たちがしっかりとおさえていましたが、しだいにジリジリとひき建てられていきます。

ドオン ドオーン ジャラン ジャラーン ヒューウルル――にわかににぎやかなひびきの鐘、おお太鼓、横笛などがいっせいになりだしました。

種々の音楽、ともにおこると、『続日本紀』に書かれているように、中国風の音楽が演奏されたのです。

「まだまだ、あとひといきでござる。」

行基が天皇たちをはげますうちに、骨柱は一本の大木のようにまっすぐにたちあがりました。

すばやく、根本(ねもと)は大きな石でかためられました。

「立つぞ、立つぞ、金銅(こんどう)の大仏が……。」

まだ綱をにぎりしめたまま骨柱を見上げている天皇の目には、骨柱は金色に輝く大仏にみえたことでしょう。

その思いは皇后も行基も、平城京からきた僧たちも同じであったでしょう。

60

大仏建立にとびまわっている佐伯今毛人(いまえみし)も、大仏師の君麻呂たちも同じ心であったでしょう。

あくる日から骨柱をもとに骨組みづくりがはじめられました。

次々と骨組みの材木を運ぶ者、四方に林のように柱をたてる者、骨柱から横にわたした横木をむすぶ者、どの骨組みも太くて長くて、役夫たちは十数人でかついだり、支えたりしなければ、扱いきれない物ばかりでした。

行基は役夫、労務者、信者たちにまじって、七十六歳の老人とはおもえぬほどの元気さで、人々をはげまし、いたわりながら、なにかとさしずをつづけました。

大仏師の君麻呂もまた工事の総監督として、打ち合せ、見回り、指図と、いっときも落着いていられないほど、忙しくとびまわっていました。

大仏の体骨はしだいに下のほうから、竹やツタでかこって形ができてきました。

体骨をかこむ足場も日ごとに高く組み建てられていきました。

いまでもビルディングの建築には足場を組みますが、大仏の足場も高く、大きく、まわりの山々を見下ろすほど、しっかりと建てられていました。 |

骨柱をあげる儀式

骨柱の次に、大仏の足場もつくられた

|

日本ではじめての超高層ビル、三十六階の霞ヶ関ビルを見上げたときのおどろきに似たものを、一二〇〇年前の人々も感じたことでしょう。

11 あやしい山火事 top

もうその頃、笹ヶ嶽などからふきおろす風は氷のように冷たく、厳しい冬がきていました。

天平十七年(七四五年)春、体骨づくりは休みなくおこなわれていました。

ところが、その頃からときどき、原因のわからない山火事があちこちでおこり、また、地震が毎日のように人々をおびやかしました。

「おそろしや。おそろしや。悪いことがおこるしるしじゃ。」

役夫たちはこわがって、目にみえて作業は遅れていきました。

天皇もうわさを耳にしていましたが、不安をかくして落着いてかまえていました。

けれど、そうしてもいられない事件がおこりました。

ようやく、暖かさをとりもどした四月十一日、甲賀寺の近くにおこった山火事はどんどんひろがり、寺のそばまで火の粉がぶりかかりました。

「陛下。お危(あぶ)のうございます。」

天皇は人々にまもられ、かろうじて大戸川(おおとがわ)のほとりまで逃げねばならぬほどでした。

幸い甲賀寺も大仏の体骨にも、燃え移ることはなくてすみましたが、このことは天皇に大きな打撃をあたえました。

「大仏をお建てするところとして、信楽はふさわしくないのかもしれぬ。」

天皇は都をもう一度、平城京にもどし、そこにあらためて大仏をつくろうと考えました。

元々、これまでの都は名ばかりの都で、その規模は平城京よりはるかに小さいものでした。

天皇の血すじの皇族、藤原、橘氏などの貴族たちのおおくは平城京に残っていましたし、官立の大寺院もそのままでした。

天皇はみんなの考えをきいてみました。すると、一同は心から平城京へ戻りたいとうつたえました。

このため、天皇はおもいきって平城京へ戻り、そこを再び都にして大仏を建てることとしました。

天平十七年(七四五年)五月十一日のことです。

こうして甲賀寺での大仏造りはわずか二年九ヵ月で取止めになってしまいましたが、その頃、大仏の体骨はどの程度まで建てられていたかはわかっていません。

けれど、体骨づくりについやした日数から計算して、骨組みはほぼできあがっていたと考えられます。

ところが、大仏建立の中止の知らせをきいて誰よりも喜んだのは、地元の近江国の役夫たちだといわれています。

「やれやれ、無駄なことをしたものよ。だが、これでわしらもホッとしたわ。」

と、肩の荷が下りたように、そういったということです。

なぜなら、近江国は地元であるため、当然、役夫を大勢ださねばなりません。

天災などで痛手をうけている人たちにとって、役夫として働きにでることは大変な負担になったわけです。

そこで、ある人たちが山火事をおこして大仏造りをできないようにさせたのだと、いわれているほどです。

役夫のことは、次の「造東大寺司のしくみ」のところでもふれますが、男は十七歳から六十歳まで、国のためにただばたらきをさせられる人のことです。

大仏の建立をはじめ、これまでの平城京の都づくり、また、米、麦、塩などのみつぎものを、それぞれの地方から都へ運ぶのも、こうした役夫のつとめです。

みつぎものを運ぶ役夫のことは、脚夫(きゃくふ)、運脚(うんきゃく)ともいいますが、国のための仕事なのに、ゆきもかえりも食べ物は自分もちです。

いまのように宿屋のない頃だけに、野宿をつづけながら都へでていきました。

けれど、長い道中にもってきた食べ物を、すっかり食いつくし、乞食をしながら、とうとうゆきだおれて死んでしまった人もあります。

この頃、地方の役人をしながら歌をよんだ柿本人麻呂は『万葉集』のなかで、香具山(かぐやま)のほとりであわれにも飢死(うえじに)した脚夫のことをいたんだ歌を残しています。

また、役夫たちが都づくりを嫌って、逃げ出す者が非常におおく、とめてもとめることができない――と、『続日本紀』にも書かれています。

さらにまた、役夫が故郷にかえる途中、食べ物がなくなり、ゆきだおれになって死ぬ例が多いため、沿道の国司(知事)は保護するように、という命令がだされていることも書かれています。

こうした状況だけに、大仏建立にかりだされた役夫たちの苦しみは、一刻もはやくこの重荷からのがれたい一心だったと思われます。

たびかさなる山火事も、つけ火ではないかということも、充分に考えられるわけです。

やがて、天皇たちは信楽での大仏建立をあきらめて平城京へかえると、人々もぞくぞくと、そのあとへつづきました。

大仏建立はふりだしにもどったのです。

私はそうした信楽でおこった不思議な山火事、役夫たちのことなどを頭にうかべながら、信楽京の跡をあとにしました。

その途中、私は学校からかえる何人かの小学生にであいました。

すると、どの子もていねいに、みしらぬ旅人の私に挨拶をするのです。

親しい人をむかえる暖かなまなざしでした。

せかせかと都会で暮らしている私には、ジーンと胸にくるよろこびでした。 |

筆者が訪れた信楽京の跡

|

12 三笠山のふもとへ top

「大仏を平城京のどの地にお建てすべきか?」

平城京へもどった聖武天皇たちは、真剣に構想をねりなおしました。

その頃、行基は僧の位では最高の大僧正(だいそうじょう)にえらばれていましたが、ほかに皇族側として、のちに造東大寺司長官(しちょうかん)となった光仁天皇の皇子、市原王をはじめ、官立の大寺院の僧たち、政治をみる橘、藤原氏などの貴族、役人たち、大仏師の国中(くんなか)君麻呂などの技術者たちが、それぞれの立場から、毎日研究、討議をつづけていました。

「都が平城にさだまった以上、市中にお建てしてはいかがかとぞんじます。都のなかであれば、私どもはいうにおよばず、すべてのものが朝、夕、参詣できましょう。」

「いやいや、陛下は先年、大仏建立のご詔勅のなかに、『大山をけずって堂をかまえ……』とおおせられている。

あのお言葉は信楽をさしていわれているが、そのお志は今もおかわりはあるまい。

と、すれば、三輪山(みわやま)がよろしかろう。」

「なるほど。その言葉にしたがえば、三輪山はどこにいてもみられる山じゃ。

しかし、わしはむしろ、奈良らしい山としては香久山(かぐやま)がよいと思うが――。」

「いや、それならば黒髪山(むろかみやま)はいかがでござろう。」

意見ははてしがなくつづき、いっこうにまとまる気配はありません。

たしかに、平城京をかこむ山々は、実に数多くあります。

都の東方――三輪山、巻向(まきむき)山から春日山、三笠山までうねうねとつづく山々。

西方――葛城(かつらぎ)山、二上(ふたかみ)山から信貴山(しぎさん)、生駒(いこま)山とつらなる峰々。

南方――丘陵の多い飛鳥、藤原の村々の香久山、耳成(みみなり)山、畝傍(うねび)山の大和三山、そして、その背後につづく吉野山の連山。

北方――奈良山、黒髪山……。 |

|

「行基。そなたの意見をのべてみよ。」

人々の言葉に耳をかたむけていた行基に、天皇は考えをもとめました。

行基は、僧として最高の大僧正の位についているだけでなく、天皇の相談相手であった道慈(どうじ)が死に、玄防(げんぼう)が政治のあらそいにまきこまれて力をうしなったいま、天皇の最高の顧問格となっていたのです。

「お話をうかがっていて、それぞれ、ごもっともなお考えと思いました。

また、私もご詔勅(しょうちょく)にあるように“大山をけずりて……”には賛成です。

ただし、私がおはかりしたいのは、都の東にある三笠山でござる。」

「三笠山?」

「さよう。ここにおります良弁(りょうべん)の金鐘寺(こんじゅうじ)のある山でございますが、私がみたところ、地形、地盤ともに大仏建立にもっともふさわしいところと存じます。」

三笠山は標高三四二メートル。なだらかな丘陵ではありますが、山すそになるにつれ、吉城(よしき)川の流れで意外に深い谷や沢になっていました。

行基はこの三笠山の山すそをきりくずし、沢をうめたてれば広い敷地がえられること、崖をくずして、その土で土山をきずき、大仏鋳造の溶鉱炉をすえつけ、そこから溶銅を流しこめること、さらになによりもよいことは、どの山よりも地盤がしっかりしていることを、ことこまかに説明しました。

「フーム。三笠山とな……。」

人々のざわめきはしばらくつづきましたが、それを特にくつがえす有力な反対意見をのべる者はいませんでした。

行基はこれまでの豊富で、すぐれた土木技術の経験をそなえているだけに、人々に強い説得力がありました。

大仏建立の場所は、やがて三笠山のふもとに決定しましたが、それまでにいろいろ、細かい点までくわしく調査がおこなわれました。

その調査には、のちに市原王のあとをついで造東大寺司長官となった佐伯今毛人(いまえみし)があたりましたが、このころから天皇の信任のあつい役人でした。

「佐伯今毛人にまかせておけば心配はいらぬ。」

と、特に二十七歳のわかい役人を信頼しているのは、今毛人が誠実で、仕事熱心な人柄であったためです。

こうした今毛人の実直な性格による細心な調査と、行基の見通したとおりの地形、地盤であることから、正式に大仏建立の場所は大和国添上(そえがみ)郡山金里(やまかねのり)、つまり、いまの奈良市雑司町(ぞうしちょう)に決定しました。

天平十七年(七四五年)十月、信楽(しがらぎ)での中止後、五ヵ月めのことです。

13 ヒムカシノオオテラ top

元々、このあたりの山中には良弁(りょうべん)がひらいた金鐘寺(こんじゅうじ)をはじめ、小寺院がいくつもあり、まとめて大倭(おおやまと)金光明寺(こんこうみょうじ)とよばれていました。

良弁についてはよくしられた伝説ですが、このような話があります。

良弁の出生については明らかではありませんが、近江国志賀(大津市内)に住んでいた帰化人の子孫といわれています。

良弁の両親は子供がないのを悲しみ、観音菩薩に願いをかけていたところ、ようやくかわいらしい子供にめぐまれました。

ところが、野良仕事をしているすきに、突然、とんできた金色の鷲(ワシ)にその赤子をさらわれてしまいました。 |

赤ん坊の良弁を助け育てた義淵(ぎえん)

|

義淵に育てられた良弁。

三笠山のふもとには良弁が開いた寺々がある。

|

なげき悲しんだ両親は四方八方に手をつくしてさがしましたが、全くゆくえがわかりません。

そうこうしているうちに、たまたま、奈良、興福寺の僧、義淵が春日神社に参詣の途中、山中の杉のこずえにいる赤子をみつけ、おどろいて助け出しました。

そして、それ以来、わが子のようにいつくしみそだて、やがてその子は義淵(ぎえん)の弟子、良弁として成長し、また、良弁はゆかりの土地に寺をひらいたといわれています。

いまも大仏殿の東の山手にある二月堂のそばにそびえる良弁杉は、そのいわれの木という言い伝えが残っています。

ところで、良弁の師である義淵はのちに岡寺といわれる龍蓋寺(りゅうがいじ)をひらいた帰化人系の僧で、行基もまたこの義淵を先生としてあおぎ、いろいろと教えをうけています。

こうした関係をみていくと、行基を中心に義淵、良弁など、いずれも帰化人の子孫の僧の活躍によって、三笠山のふもとに大仏が建てられたと考えられるのです。

さて、大仏建立の地点がさだまっだものの、その頃の三笠山のふもとは、余り人のすまない都のはずれです。

そこで、平城京の東方の一部を延長し、そこに大仏をたてるのにふさわしい大寺を建設することとなりました。

これらのことは、文化人であった市原王には不向きな仕事なので、すべては佐伯今毛人によってすすめられました。

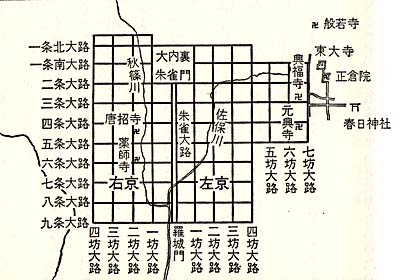

平城京は元明天皇が和銅三年(七一〇年)に都をひらいてから、恒武(かんむ)天皇が延暦三年(七八四年)京都の郊外の長岡へ都をうつすまで、七代七十年余りにわたって天平文化の中心になったところです。

都は東西約四・二キロ、南北約四・七キロ、町なみは碁盤の目のように規則正しくわけてありました。

北から南ヘー条〜九条までの大路(おおじ)、東西にもそれぞれ一坊(ぼう)から四坊までの大通りを敷いたのは、その頃の先進国、唐の長安の町づくりを参考にしたものです。

佐伯今毛人はその平城京の一条大路を東へ、東へと、三笠山のふもとの山金里(やまかねのり)まで道路をのばしましたが、いまもこの道は一条大路、または一条通りとしてそのまま残っています。

また、一条大路はひくい佐保(さほ)山の丘陵ぞいにつづいているために、佐保路ともよばれています。

|

平城京の東側に東大寺が造られることになった

|

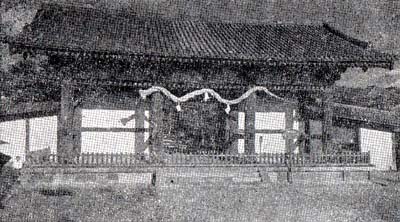

この道の東の起点は、その後、東大寺を建てたときにつくられた転害門(てがいもん)という大きな門のまえです。

寺の西北にあたるので、西北大門、佐保路の起点になっているので佐保路門ともよばれていますが、古びてはいても、がっしりしたこの門をみていると、私たちはいつのまにか、一二〇〇年前の天平時代の昔にひきこまれてしまいます。

大仏建立のために、平城京から一条大路をかよいつめた聖武天皇たち、大仏造りにはげんだ多くの人々が、この転害門(てがいもん)をあおぎ、くぐりぬけ、寺内へはいっていったようすが、ありありと目に浮ぶようです。 |

大仏殿の西の裏手にある転害門(てがいもん)

|

一方、これらのことと同時に、大仏をたてる寺の名前が問題となりました。

「大倭金光明寺とは寺名としては長過ぎる。といって、ただの金光明寺(こんこうみょうじ)とすれば全国に数多くあるのでまぎらわしい。都の東にある寺という意味で東寺(とうじ)ではどうだろう。」

「いや、大仏をおまつりする大寺であるので、『ヒムカシノオオテラ』とよんだほうがよかろう。」

こうした意見がおおくでて、寺名はいまの東大寺とあらためられました。

けれど、正式に東大寺という寺名や、あとでのぺる大仏建立のための役所名、役職、人員などがきめられたのは、すでに造営工事がおこなわれた天平十九〜二十年(七四七〜七四八年)頃といわれていますが、実際の事務は、この頃からすすめられていたと思われます。

14 造東大寺司のしくみ top

役所のしくみ、分担は、つぎのような構成になっています。

造東大寺司(東大寺建設事務所という意味の役所)

長官 市原王

次官 佐伯今毛人(いまえみし)

大仏師たち技術官

大仏師 国中君麻呂(きみまろ=彫刻、塑像、鋳造にもすぐれ、総監督の技術者)

大鋳師 高市真国(さねくに=鋳造の主任技術者)

高市真麻呂(さねまろ=鋳造の技術者)

柿本男玉(おたま)

大工 猪名部百世(いなべのももよ=大仏殿の建築の主任技術者)

小工 益田縄手(ますだのなわて=猪名部につぐ建築技術者) |

これらのおもだった責任者の下に、事務の役人、技術者である工匠がつき、さらに作業所がつくられました。

作業所として、

造仏所 大仏の原型をつくる。

鋳所 仏像の鋳造。

木工所 東大寺、大仏殿などの建築。

造瓦所 寺院の屋根瓦をつくる。

伊賀山作所 原木の伐採、製材(東大寺が所有している山林での現場事務所。いまの三重県伊賀市)。 |

などで、ここにそれぞれの工匠が働いていました。

工匠の職種は約三十数種にもわかれていて、実に多種多様です。

繁雑になりますが、主だった職種をあげてみましょう。

画工(絵師)、仏工(仏師といって、塑像(そぞう)をつくる)、鋳工(鋳物師)、鉄工(鍛冶屋根)、銅工、木工、土工(壁塗工)、陶工、瓦工、ろくろ工、金箔工などがあり、そのなかでもさらに、こまかく職種がわかれているものもあります。

その頃、新しく寺を建てたり、仏像をつくることがさかんな時代であっただけに、これらの工匠のなかには、かなり熟練工がいたと思われます。

このような作業所では、どれくらいの工匠、役夫たちが働いていたか、鋳所、木工所の例をみると、余りにもその数が多いのにおどろくばかりです。

鋳所の役夫 五一万四九〇二人

木工所の役夫 一六六万五〇七一人

と、あるように、それぞれの作業にもこれにひとしい人々が動員されていたのです。

そして、これらの役夫、すすんで労務者として働く者、仏のために奉仕する信者たちが、ぞくぞくと日本各地から集まってきたわけで、いままでひっそりとしていた三笠山周辺は、日に日にあわただしくなっていきました。

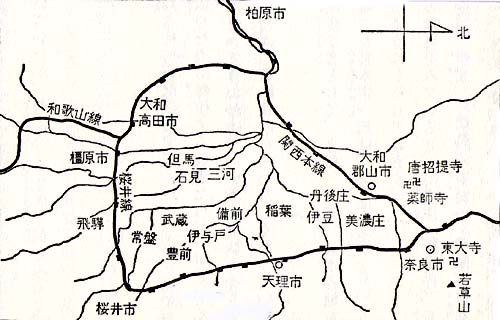

このことで、民俗学者として、また、長年、日本各地を調査、研究して歩いた宮本常一氏は、『日本の宿』という本のなかで、このように記しています。

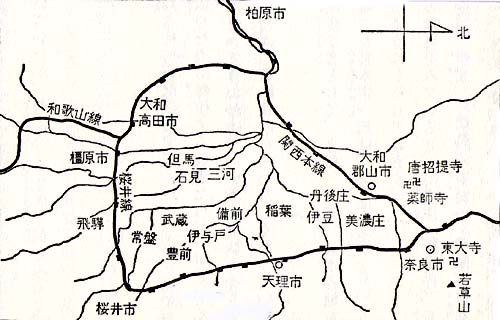

| 奈良盆地の地名をみていると、美濃庄(岐阜県)、丹 後庄(京都府)、伊豆(静岡県)、上総(千葉県)、丹波市(たんばいち=奈良県)、稲葉(愛知県)、筑紫(福岡県)、備前(岡山県)、三河(愛知県)、石見(鳥取県)、但馬(たんば=兵庫県)、武蔵(東京都、埼玉県)、伊与戸(奈良県)、豊前(福岡県)、大隅(鹿児島県)、吉備(きび=岡山県)、飛騨(岐阜県)、薩摩(鹿児島県)、土佐(高知県)などの地方の国名を多数発見するのは、地方からの役夫や、脚夫(きゃくふ)として、上京したものが帰国できなくて定住した名残りではなかろうかといわれている。これらのことはなお、充分、検討する余地がある。 |

関西線の桜井線に囲まれた奈良盆地の地名。

日本全国の昔の地名がみられる。地図は右が北方向。

|

|

と書かれていますが、大仏建立のために非常に多くの人々が地方や地元から動員されたことと考えられます。

さて、大仏建立には巨額の経費がかかるため、天皇はとくに国費をさいて、その財源にあてました。

つまり、二十数ヵ国にある懇田(こんでん)四千町、封戸(ふこ)五千戸を東大寺にあたえ、そこから取立る米、その他の税でまかなうことにしたのです。

けれど、とてもそれだけではたりず、のちに、国費の大半をついやし、ようやく完成したといわれるほどで、大仏建立は国民の生活に暗い影響をあたえたことは隠せない事実です。

15 昔の広さ top

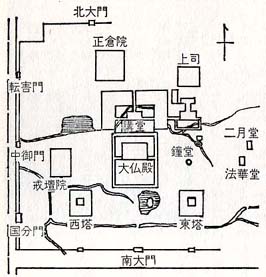

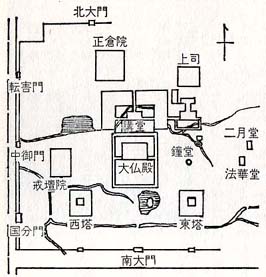

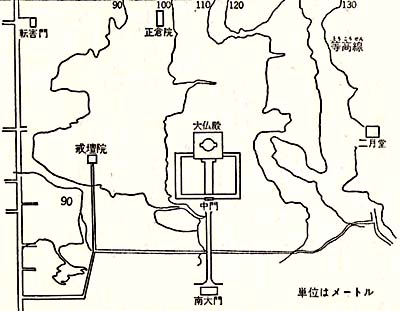

ところで、大仏をたてる東大寺の規模について、その頃の寺内のようすを記した『東大寺山堺四至図(さんかいしいず)』という地図が残されています。

寺地の東西南北を記したものですが、金堂である大仏殿、講堂などの建物を配置した面積は信楽の甲賀寺と同じように、約一キロ四方あったといわれています。

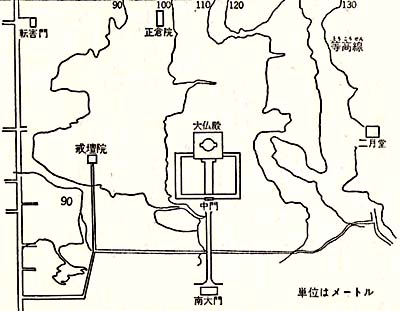

東大寺が初めて建てられた当時の自然地形は、奈良国立文化財研究所の森薀(おさむ)、牛川喜幸(よしゆき)両氏が実地測定した記録があり、それによりますと、一二〇〇年前のようすが明らかにされています。

現在の東大寺の寺地は、約三九万六〇〇〇平方メートルといわれていますが、建立当時はそれをはるかにこえる広大なものでした。

その広さは次の地域をむすんでいました。

東の境 若草山の新若草山ドライブウェイの周辺。

西の境 春日神社一の鳥居のまえ。

南の境 表参道の南大門。

北の境 正倉院の北側から知足院(ちそくいん)、新若草山ドライブウェイ。

そのあいだに、春日山、三笠山からのびた五つの尾根、六本の渓流があったということです。 |

東大寺造営当時の地図

|

|

東大寺周辺の標高

|

大仏殿西側の戒壇院(かいだんいん)

|

三笠山の標高は三四二メートルですが、尾根のきりくずし、沢の埋め立てなどで大仏殿周辺の標高は一〇〇メートル平均となっていますが、いまもこのあたりをみると、地形の高低がはっきりとわかります。

また、その頃、自生していた樹種にブナが多くあったということです。

建物がほぼ昔の状態で残っているのは、正倉院(しょうそういん)、戒壇院(かいだんいん)、転害門(てがいもん)などで、同じ地域にありながら講堂、東西の高い塔、西大門などは火災などで焼けています。

私が奈良へいくとおせわになる轟(とろどき)ユース・ホステルは、西大門あとのそばの水門町にあります。

ここの風呂場は西大門あとの礎石の上に建てられてあります。

私は奈良の町を歩きまわったあと、ここでひと休みしながら天平の礎石の上の風呂で汗を流します。

奈良を愛した作家の広津和郎氏は、

「奈良には一寸(約三センチメートル)下に歴史がある」と、いっていますが、私はつくづくその言葉のとおりであると思います。

16 地がためと骨組み top

天平十七年(七四五年)五月の末、はやくも三笠山の山中で、無数の役夫が鋤(すき)鍬(くわ)鎌(かま)をふるっていました。山頂からのびた尾根をきりくずし、深くえぐれた沢や谷を埋め立てているのです。

ズーイ、ズーイ、ガッツ、ガッシ。

きりたおしたブナ、杉、橡(クヌギ)の大木。

「えいや、ほいさ……えいや、ほいさ……。」

土をほりおこしモッコで運ぶ者、谷川をせきとめて埋め立てる者。そのあいだを汗水にまみれて指図する大工とよばれる監督。三笠山中は、工事にぱげむ人々で、蝉(セミ)の声もとだえるほどのあわただしさでした。

いよいよ暑さが厳しくなる頃、工事はますますさかんになり、三笠山のふもとはその姿を大きくかえていました。

いまもそのあとがはっきり残っているのは、大仏殿の東側の回廊の横から、東にある鐘楼(しょうろう)、俊乗堂(しゅんじょうどう)へぬける道などで、崖をきりとおした石段となっています。

このあたりで尾根の先端を削りとってしまったのです。

また、その頃は深い谷間となっていた大湯屋のある地域もすっかり埋め立てられました。こうして大仏殿をたてる敷地は、かたい岩盤のある平均一〇二メートル下までほりおこされ、地硬めがすすめられました。 |

鐘楼と石段

|

「み仏の重さは十五、六万貫(二五〇トンあまり)じゃ。しっかり土台をつきかためよ。」

「千年、二千年、ぐっとたえられるよう、ついてついて、つきまくるのじゃ。」

小石をいれてかため、土をおき、その上にまた小石をいれてつきかためる。

砂ぼこりと、地ひびきのなかをやすみなしに、地がためはつづけられています。

巨大な銅像をその上につくるだけに、土台をしっかりしておかないと、かしいだりする心配があるのです。

一方、信楽(しがらぎ)の甲賀寺で組まれたままの大仏の骨組みは、次々と解体されていました。

「心して運べよ、骨柱を傷つけてはならぬぞ。」

ときほぐされた骨組みを一組ずつていねいに組むと、信楽を流れる大戸川へ運びました。

芯になる骨柱は直径七十六センチ以上、重量数トンもあるだけに、特に慎重に扱われました。

骨柱を中心に数百本の骨組みの木材は、それぞれいかだに組み、大戸川から瀬田川へ流しました。

宇治川へはいると淀川へくだり、淀川から今度は木津川へむきをかえ、木津までさかのぼっていきました。

その途中、瀬田川の上流にある米かし、鹿跳(ししとび)のあたりは急流であるうえ、河床に大小の岩がかくれていて、いかだ師泣かせの難所でした。

いかだ師たちは大仏の骨組みのいかだとともに、このあたりで多くのいたましい事故をおこしたといわれています。

現在、この難所は南郷の洗いぜきやダムができたため、危険は取り除かれています。

木津へ運ばれたいかだの骨組みは、そこから南へ奈良山をこえて、東大寺内へ運ばれていきました。 |

都の周辺の川

|

この道は奈良坂といい、鎌倉時代は道のそばにある般若寺(はんにゃじ)のまえをとおるので般若寺坂ともいわれ、昔のままの細い坂道です。

奈良街道、国道二十四号線がいまの正式の名前ですが、その頃から一級国道であったのです。

また、近江、伊賀、山城で産出された木材、銅鉱なども、いかだにのせられて木津へ運ばれてきました。

熊野(和歌山県)、伊勢(三重県)のものなどは、ひとまず海へでて難波へむかい、そこから木津まで運ばれ、陸上げされました。

木津川は奈良時代までは、『万葉集』にもうたわれているように、泉川とよばれていましたが、木材の港、つまり、港のことを津ということから、木津にあらためられたといわれています。

私は小さなころ、京都にすんでいましたので、泳ぎに木津まで何度も来たことがあります。

広い川幅の砂浜にたつと、なつかしい思い出がいろいろうかんできましたが、大仏にこれほど関係の深いところであったとは、全くしりませんでした。

意外な発見であり、楽しい取材でありました。

奈良へ運ばれる物資は、この木津川のルートだけではなく、難波(なにわ=大阪府)から淀川をへて上流の大和川もさかんに利用されていました。

こうして木材、銅鉱、食料など、大仏建立に必要なあらゆる物資がどんどん集められた頃、奈良にはもう秋風がたちこめていました。

その年、天平十七年(七四五年)八月二十三日、すべての整地が終った大仏殿の敷地に、天皇、皇后をはじめ、皇族、貴族、役人、僧たちなど、多くの人々が集まり、大仏をたてる位置に土を運び、つきかためる儀式がおこなわれました。

『慮舎那仏(るしゃなぶつ)。再び、われらの願いをききいれたまえ。』

天皇は着物の袖に土をいれ、つきかためられた敷地にその土をまきました。

皇后も阿部内親王も天皇にならって、土をまきました。

『大仏殿碑文』という、その頃書かれた本のなかに、「氏々(うじうじ)の人等」もこれにならったと記されていますが、氏々とは皇族、貴族たちをさしているわけで、このほか、大僧正の行基(ぎょうき)、官立の寺院の僧たち、佐伯今毛人(いまみえし)などの主たった役人もひとにぎりずつの土をまいて、その上を何度も踏み固めました。

この儀式は鍬入式といわれ、この日から大仏の骨組みづくりは本格的にはじめられました。

ところがもともと病弱であった天皇は、大仏建立(こんりゅう)に力をそそぎすぎたためか、一ヵ月後の九月、疲れがかさなり、明日もしれぬ重態となりました。

信楽より平城京への遷都、つづいて大仏建立のための協議、八月に鍬入式と、さまざまなことがつづいて心身ともに疲れはてたからでしょう。

しかし、病状はまもなく好転し平常に戻ることができましたが、一時は全くの危篤状態がつづきました。

こうした中で、信楽から運ばれた大仏の骨組みは、東大寺で再び組立てられていきました。

信楽で一度組立てた経験があるものの、大仏師国中君麻呂たちはこまかな指図を木工、仏師、役夫たちにあたえ、事務をうけもつ佐伯今毛人らもいそがしくとびまわっていました。

基礎の石組み、土かため、骨柱を軸にした骨組みづくり――それをかこむ高い足場、すべて信楽と同じ順序です。

そのなかで、骨組み一本の位置、木や竹でかこった竹組み、塗り込める鋳物砂にも目をくばっているのは、大仏の原型の設計図をえがいたといわれる画師(がし)の楯戸弁麻呂(たてどのわきまろ)です。

「おおらかなお顔だちになられたの。」

弁麻呂の下絵の図面をのぞきながら、指図にきた大仏師の君麻呂がいいました。

「いやいや、なかなか……。」

信楽とほぼ同じ設計であっても、足場ごしに見上げると、いろいろと不満がおこるのでしょう。

「お顔のあたりの足場を、しばらく取り外していただけませぬかな?」

弁麻呂は君麻呂にたのんで足場をはずしてもらうと、遠くへさがってながめ、また、近くによって下絵とみくらべたりしていました。

建築用の足場とちかって、仏像の場合、あまり複雑な足場を組むと、全体の輪郭がつかみにくくなるのです。

図面と実際のちがい、手なおしなどは各部にわたっておこなわれ、やがて、大仏の原型である塑像は、そのあくる年の天平十八年(七四六年)十月にほぼ再建されました。鍬入式から十四ヵ月めのことです。 |

大仏の塑像の骨組みが組み立てられ、

足場もきずかれていく

|

17 仏体か、台座か top

ところで原型をつくるときに、台座の上にある蓮弁(れんべん)を先につくったか、それとも蓮弁を後にして仏体のほうを先にしたか、このことで意見がわかれています。

東京芸術大学の西大由先生らは前にあげた研究論文のなかで、次のようにのべています。

「……あれだけの大像の原型を台座をふくめて、最初からつくり、下から鋳造していくことは、机上の考えでは正しいかもしれない。

しかし、その頃の資材の手持ちのすくなかったこと、また、はやく仏像をつくりたいという気持ちを考えると、仏体をまずはじめにつくり、それを仕上げ、それから蓮弁にかかったのが自然ではなかろうか。

何故ならその順序のほうが、礼拝する仏像を、全体をつくる二分の一の期間でつくれるという安心感があったはずである。

ことに十数年以上もかけて、やっと仏体をおがめるということでは、いくら悠長な大昔にしても、少し気が長すぎるようである。

さらに、病弱な聖武天皇の健康状態を考えると、仏体を先につくったと思わざるをえない。」 |

と、あります。 |

蓮弁

|

このことについては、なお、反対の意見もあるわけですが、文献、資料が少なく、実物調査が完全にできていないので、現在のところ、自分たちはあとから台座をつくったとおもう――と、西先生らはいっています。

やがて、大仏の原型の塑像であるやく十六メートルの、巨大な粘土の人形がすっかり完成しました。

その月の六日、天平十八年(七四六年)十月六日のことです。

「ありがたや。かたじけなや。」

天皇たちは、どっかりと鎮座する大仏の原型をふしおがみ、うれしなみだにくれました。

ようやく、長年の願いがすこしずつ実現してきたのです。

その日、塑饋のまわりの足場は取り除かれ、夜をまちかね、大仏をまつる燃灯の供養がおこなわれることとなりました。

日がとっぷりとくれた午後八時、大仏の前後には、昼をあざむくばかりの灯明が一万五七〇〇あまりも、灯されました。

天皇はまだからだが回復していなかったので、先帝の元正天皇である太上天皇、光明皇后に守られながら、大仏のまわりをまわっておがみました。

そのあとにしたがう行基、良弁らの僧、皇族、貴族、役人たち数千人が、それぞれ、紙燭という、松の木を削ってろうをぬったろうそくに似た灯りをともし、読経しながら、一度、二度、三度と、大仏のまわりをまわりました。

その燃灯(ねんとう)供養は真夜中の十二時すぎまでつづいたといわれ、華やかで豪華なさまは人々をおどろかせ、仏の世界の不思議さを充分に味あわせたことでした。

やがて、塑像の大仏はいよいよ銅造の仏像として鋳造にかかることとなりました。

ここで、大仏に要した金属の材料はどれぐらいであったか、その数量をみてみましょう。

仏体 約二五〇トン

蓮華座(台座の上の蓮の花) 約一三〇トン

計 三八〇トン |

これをさらに分類すると、

熟銅(精錬した銅のこと) 七三万九五六〇斤 約四九九トン

白鑞(鉛をふくんだ錫の合金のこと=はんだ) 一万二六八〇斤 約八・五トン

錬金(金のこと) 一万〇四三六両 約〇・四四トン

水銀 五万八六二〇両 約二・四七トン

木炭 一万六六五六石 |

18 銅の不思議な性質 top

熟銅とか白鑞などといっても、じっさいに私たちとはほとんど関係のないものばかりです。

「昔、大仏をつくったころの材料である。」と、読みすごすまえに、何故これを使ったか、そのかかわり合いをみてみましょう。

普通、仏像やそのほかの銅像をつくる場合、銅と錫を混ぜあわせたものが使われます。

これは鋳造するとき、溶銅の流れ具合がよいこと、鋳造したあとも硬くしまって、ボロボロとかけたりしない、大気中にさらしても、美しい青銅色をしている――などが、その長所にあげられています。

ところで銅というものは、もともとその質が柔らかであるため、鋳造する場合、非常に都合のよいものです。

しかし、あまり柔らかすぎるために、ときにはこまることもあります。

そのわるい例は巣といって、製品のなかに空洞や、小さな気泡ができることです。

そこで、これをふせぐために銅のなかに錫をくわえ、混ぜ合わせることとしました。

錫は銅ににて柔らかな性質ですが、不思議にも柔らかな物どうしを混ぜ合わせると、実に硬度で強い青銅にかわるのです。

青銅はブロンズといって、私たちがよく見かける胸像や人物像などの、銅と錫の合金でつくられた銅像のことです。

なお、おもしろいことは、この青銅に砒素(ひそ)という殺虫剤の原料になる薬品をほんの少しくわえると、また、不思議な変化がおこります。

高温でなくても、溶解しやすく鋳造ができるという利点が生まれるのです。

こうしたことは、一二〇〇年前の鋳造技術者である大仏師たちはよくしっていて、材料の選択、分量に充分心をくばっていたのです。

けれど、肝心の銅そのものは非常に多く入用なのに、その頃の日本の銅の生産高はまだまだ貧弱なものでした。

「武蔵国秩父郡(埼玉県秩父市)より、和銅が到着いたしました。」

「山城(京都府)、備中(びちゅう=岡山県)、備後(びんご=広島県)、豊前(ぶぜん=福岡、大分県)よりもすでに発送ずみとのことでございます。」

その頃の銅産地からの報告は、資材の調達をする佐伯今毛人につたえられましたが、なかなか予定の数量に達しません。 因幡(いんば=鳥取県)、周防(すほう=山口県)の大手の銅山からすでに送られてきた分をくわえても、なお、たりない状態です。 |

天平時代の日本の鉱山

|

19 資材の山々 top

その頃、行基は七十九歳の高齢になっていましたが、弟子たちとともに河内(かわち=大阪府)を中心に、大仏建立のための寄付をもとめに歩いていました。

遠く越中(えっちゅう=富山県)まで足をのばしたともいわれています。

「仏のために、おまえさまがたができるかぎりの喜捨(きしゃ)をおたのみもうす。」

行基たちは人々にそういって、大仏の材料になる銅をもらってまわりました。

ほとんどの人は日ごろ使っているさまざまな銅器具―銅のっぽ、釜、うつわ、銅銭などを仏のためにと、行基たちにささげました。

なかには、裏山でみつけたという緑青をおびた銅石をさしだすものもいました。

この人たちは、あの知識寺を自分たちでつくったと同じ心で、仏につくそうとしているのでした。

「ありがとうござる。かたじけのうござる。」

こうして、行基たちが懸命に喜捨をもとめて歩いたため、それにおうじて銅器具をさしだした人は、なんと三七万二〇七五人というおおきにたっしました。

行基たちはさらに、その地方の知事である郡司(ぐんじ)級の豪族や富豪をたずね、その人々からも銅の地金、自然銅の喜捨をあおぎました。

その集まったさまざまな銅器具、自然銅は合計すると、四十万斤あまり、換算すると約二七〇トンにのぼり、銅の全使用量の半分以上を集めたことになりました。

このように仏のためにつくす同志である知識は、銅知識のほか、材木知識は五万一五九〇人にもたっしました。

「大僧正さま。私は米を五千石差上げまする、お役におたてくだされい。」

「われらは鉄一千貫(三七五〇キログラム)、車十二両、牛六頭を差上げます。」

金知識、材木知識のほかに、米、銭、車、牛、布、家屋などを進んでさしだす人も大勢いました。

こうして得た喜捨の数々は、すべて行基一人の力ではとうてい集めきれるものではありません。

また、十年あまりもつづく大仏建立のために、そのときときの状態におうじて、喜捨をした人たちもあったことでしょう。

けれど老いさらばえながら、なお大仏につくそうとする行基の献身的な行為ほど、人々の心を強くゆさぶったものはありません。

行基の働きがなかったならば、大仏の建立はむずかしいとさえいわれたほどで、技術的な指導、信者に対する寄付のすすめなどのため、いまも行基は東大寺をひらいた功労者として長くうやまれています。

なお、これらの知識たちによる寄付のほかに、銅以外の物資も全国から集められていました。

この内容のことは、すこし専門すぎるほどですが、国をあげて協力した例として、品名、地名を記してみましょう。

白鑞(しろめ)(鉛をふくんだ錫の合金、はんだのこと) 伊勢(三重県)、伊予(愛媛県)。

錫(すず) これは割合に多くでて、丹波(京都府・兵庫県)、薩摩(鹿児島県)、豊前(大分県)、日向(ひゅうが=宮崎県)、

飛騨(ひだ=岐阜県)など。

金(きん) 陸前(宮城・岩手両県)、陸中(岩手県)、下野(しもつけ=栃木県)、駿河(するが=静岡県)。

水銀 伊勢(三重県)、常陸(ひたち=茨城県)、備前(岡山県)、伊予(愛媛県)、日向(宮崎県)。

なかでも、伊勢飯高郡(いまの松阪市)丹生山(にうさん)のものは大仏塗金用として多く使われました。

硫黄 伊勢(三重県)。

鉄 おもに砂鉄を原料としたといわれ、石見(いわみ=鳥取県)、備前(びぜん=岡山県)、備後(びんご=広島県)などの

中国地方、北九州、常陸(茨城県)など。

木材(薪・木炭) 山城(やましろ)、伊賀、熊野、伊勢などはまえに記しましたが、このほかに尾張、

三河(ともに愛知県)があり、なかでも、渥美半島、知多半島産のものはさかんに使われました。 |

これをみると、東北地方の一部を除いて日本全国にまたがっていたわけで、いかに大仏建立が国家的な大事業かがわかります。

ことに、これらを集めた天平十八年(七四六年)という年は、またまた、全国的に日でりがつづき、各地で飢饉(ききん)によるいたましい話が、非常に多くおこっている年です。

それだけに、物資の調達、運搬については想像をこえる苦しいものがあったわけで、胸がいたむ思いがします。

やがて、貴い血と汗となみだの結晶である、これらの無数の物資が、奈良へ、三笠山へと送られてくるころ、またたくまに一年はすぎさり、天平十九年(七四七年)秋をむかえていました。

もうこの頃、東大寺内に建てられた十六メートルの巨像、塑像の大仏は着々と鋳造の準備が進んでいました。

同時に、この巨像をおさめるお堂――金堂とよばれる大仏殿の建築も、ほかのところではじめられていました。

大工の猪名部百世(いなべももよ)、小工の益田繩手(ますだなわて)らの指図で、おびただしい数の人夫が、無数にある木材を、それぞれの寸法に切り、削り、溝をほるなどして、木組みに取組んでいました。

20 土手を築いて top

天平十九年(七四七年)九月二十九日より、いよいよ慮舎那仏の大仏の鋳造がはじめられました。

けれど、大仏の鋳造の方法については、まえにも記しましたが、くわしい技術的な記録は残っていません。

ところが、昭和三十四年に、鋳金や金属工学を専門としている学者や技術者たち四人が、現在の仏体に残っている鋳造上のあとや、鋳造技術の常識などから推理して研究された苦心の著作が発表されました。

荒木宏ほか三氏著の『技術者のみた奈良と鎌倉の大仏』です。

そこで、ここではその著書と、まえにあげた東京芸大の研究論文を中心に、私自身、いくつかの鋳物工場で見聞きしてきたことなどをおりまぜながら、どういう順序で大仏が鋳造されたか、そのあらましをみてみましょう。

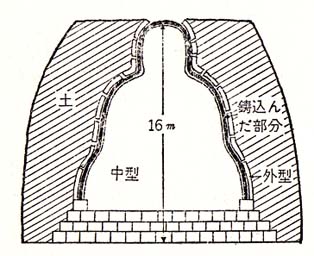

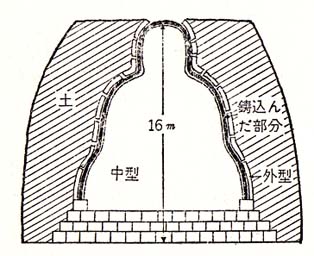

順序は、高さ約十六メートル、幅二十メートル、体面積五二七平方メートルの仏体を下から二メートルずつ八段にわけ、石づみをした基壇から頭頂まで鋳込みます。

その場合、大仏の周囲にやぐらは組まず、ニメートルずつ、仏体を埋めるように土を盛り上げます。

そして、うずめた土の土手を利用し、その上で、あとでのべる溶鉱炉などを使って鋳造の作業をおこないます。

けれど一段ずつ鋳込むといっても、高さ二メートル、周囲七十メートルもあるものを全部一時に鋳込むことは、あまりにも大きすぎて鋳込めません。

そこで一段をさらにいくつかに区切って、鋳込んでいくわけで、ちょうどその形は、底のない木のたらいに似ていて、何枚もの木片を横にならべたかっこうになって、次々と隣あわせに鋳込んでいくのです。

こうして、一段を鋳込みおわると、その上にまた一段鋳込んでいき、最上段の頂部にたっしたときは、仏体はほぼ十七メートルの小山に埋められた形になります。

この鋳造のあいだが三ヵ年かかったわけで、八回、銅を鋳ついでいったといわれているのです。

けれど八回にわけて鋳込む途中、一回ごとに土を取り除いてみなければ、本当に計画どおりに鋳造されているかどうかはわかりません。

しかし、ここではつづけて二段め、三段め……と積上げて鋳造をおこないました。

こうして高さ約十七メートルにもなった小山の下の大仏を、今度は小山を崩して鋳造のようすを調べます。

大仏の表面の厚さ――肉厚といいますが、平均五・五センチで、はたしてそのとおりの厚さに鋳込まれているかどうかが心配です。

湯といわれている溶解した溶銅が、大仏の体内のすきまに流れこんでいたり、ひびわれをしたりしている場合があります。

そこで、こうしたところには、あらためて湯を鋳かけなおして修繕をしなければなりません。 |

四段目の鋳込み(左側の土盛の上で三人でやっている)

頭のテッペンまで鋳込んで小山にうまった大仏

|

この鋳かけをしながら小山を崩していって、ようやく十六メートルの大仏の巨体が人々のまえに現れることとなるのです。

このように大仏の場合、巨像だけに土手をつくって鋳造されましたが、ほかの仏像でも鋳造そのものの順序にちがいはありません。

21 鋳型(いがた)の取り方

top

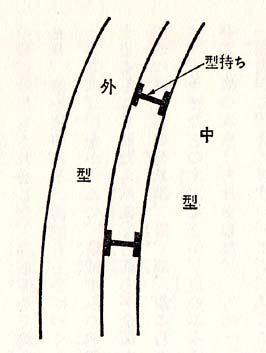

まず、右の図をみてください。

大仏の原型である塑像(そぞう)のことを中型(なかご)といいます。

中心の型という意味です。

この中型に特別につくった鋳物砂をおしあてて、中型(なかご)そっくりの型をとります。

とったあとの型は取り外しますが、それが外型(そとご)です。

中型が大きかったり、手のこんだものであれば、それにおうじて、いくつにも分割するのが普通です。

この作業を鋳型をとるといいます。

さて、こうして、鋳型をとったあとの中型(なかご)、つまり原型の塑像の表面を、今度は肉厚の部分だけ削り取ります。

この削りとった部分が大仏の仏体の鋳物の厚さになるわけです。 |

|

この肉厚はまえにものべたように、平均五・五センチです。

しかし、これで鋳型づくりが終ったわけではなく、この次は、五・五センチ削りとった中型(なかご)と、そのまえに型をとった外型(そとご)とを、それぞれの部分ごとにあわせてみます。

すると当然、削りとった中型と外型のあいだにすきまができるはずです。

このすきまの部分が鋳物の厚さにあたるわけです。

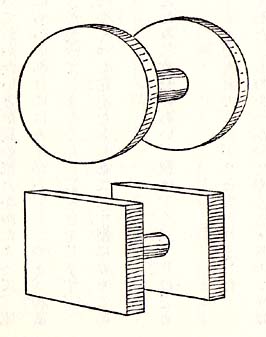

けれど像体が小さなものであっても、すきまがあれば熱い湯をそそぎこむとき、ゆれたり、ずれたりする心配があります。

そこで、中型と外型をつなぐ図のような型持ちという支えをあいだにいれ、しっかりと固定させます。

そうしてから、湯である溶銅をそのせまいすきまに流しこみ、充分にかたまったあとで、外型を取り外すと、塑像が銅造の大仏として鋳造されたことになるのです。

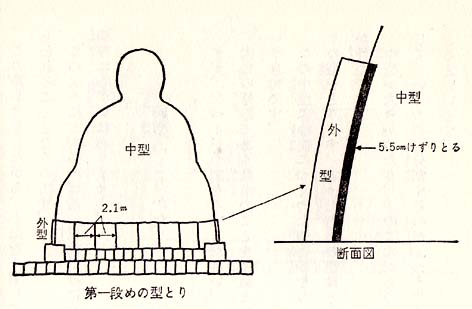

やがて鋳造の準備がおわると第一段めの鋳型をとる作業が始められました。

中型の表面、鋳肌を焼いてかためるのです。

「肌焼きは強く焼いてはならぬぞ。ひびわれに気をつけよ。」

「鋳型の一片は七尺平均(約二・一メートル)じゃ。」

第一段めの作業だけに、総監督の大仏師国中君麻呂をはじめ、鋳造の技師長である大鋳師の高市真国たちは、鋳工、銅工ら工匠たちのそばにつきっきりです。 |

型持ち

|

中型のまわりに、煉瓦でも積むように耐火性の粘土で取り囲み、そのなかに松、栗、槇(マキ)の炭を投げ込んで燃やすのです。

もともと、中型の表面は粘土でぬりかためてあるので、水分をふくんでいます。

鋳物をつくる場合、少しでも水けがあると溶銅を流しこんだとき水分をぱじいて爆発する危険があります。

そのため、充分に鋳肌を焼いて水分をきってしまわなければならないのです。

また、体内に酸素などのガスがこもっていて、そのガスをぬいておかないと溶銅の流れがかたよって、流れなくなることがあります。

ガスぬきをよくするために、鋳肌(いはだ)にちかい部分にはモミがら、ワラくず、和紙などを粘土に混ぜ合わせておきます。

そして、ほぼ、鋳肌の部分が焼けてしまうぐらい肌焼(はだや)きをします。

こうして、中型の肌焼きがおわって、熱がさめると、鋳物砂でつくった粘土をおしあてて中型(なかご)に塗り込めます。

外型(そとご)といって中型(なかご)そっくりの型、鋳型をとるわけです。

第一段めの外型は最下部であるため、鋳型の各片の大きさはたたみ二枚分ぐらい、数は約三十片ほどといわれています。

やがて鋳型は、鋳造の現場からはなれたところで煉瓦色になるまで炭火でこんがりと焼かれました。

一方、そのあいだに肌焼きをした中型を、やすりのような硬いものを使って約五・五センチほど、ギシギシと削り取りました。

鋳物の肉厚のぶんです。

こうして削りとった中型と、焼きの終った外型とを、もう一度あわせてみました。

計画どおり、わずかなすきまができています。

これをこのままにしておけば形が崩れるので、二つをつなぐ支えとして型持ちをそのあいだに渡しました。

「まずまずの出来ばえじゃ。」

真国(さねくに)たちはまた役夫らを指図して、今度は竹、ツタなどでそのまわりをしっかりと輪をはめるようにしばりました。

約三十片の鋳型は中型(なかご)と型持ち、外側のツタなどで、一応、固定されました。

「ようし、土を盛れ。土盛じゃ。外型のまわりに土を盛れ。」

役夫たちは山をきりくずした土で、水平に盛上げました。

第一段めの土手です。 |

中型(なかご)と外型(そとご)を合せたところ

|

22 もえたぎる湯、溶銅 top

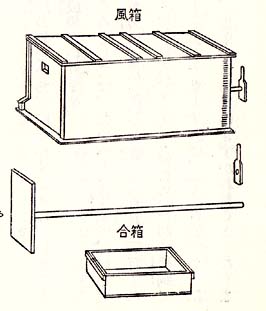

すぐ、その土手の上に銅をとかすおけの形をした溶鉱炉が次々とすえつけられました。

大仏に使われた銅の量は、まえにも記したように、四十万斤(二七〇トン)といわれ、それを八回にわけて鋳込んだので、一回は平均五万斤(約三十五トン)になります。

けれど、五万斤の銅を一度にとかすことは、いまでもかなり大規模の設備がいります。

ましてその頃としては大変な作業で、一度に銅をとかせる能力はせいぜい百貫〜二百貫(四百〜八百キログラム)といわれています。

このため一回に溶銅できる量を八十貫〜二百五十貫とすれば、約百五十から二百台の溶鉱炉が、土手のまわりに築かれたことになります。

同じように、炉の火に風を送る箱型のふいごも、その数だけ用意されました。

溶鉱炉から鋳型まで、溶銅、つまり、湯を流すみぞ、湯道も土手につくられました。

さらに炉を囲んで、精錬ずみの熟銅、銅山からそのままもちこまれた自然銅、行基らが全国をまわって集めた銅の壷などの器具類、鉛、錫、鋳込むときに燃やす松、栗、槇(マキ)などの木炭などが足の踏み場もないほど、山のように積上げられました。 |

手ふいご――溶鉱炉に風を送る

|

「役夫ども、よくきけい。まず、はじめに一番炉から十番炉までじゃあ、――よいかっ。一番炉、火をいれろっ。」

「よおし、二番炉、かかれい。」

大鋳師の真国らのかんだかい声がとびました。

耐火製の粘土でつくった溶鉱炉十基に、次々と真赤な炭火が投げ込まれました。

フーガ……フーガ……フーガ……。

ふいごの係りの役夫が、力いっぱい、ふいごの取っ手を引いたり押したりしました。

炉につないだ穴から風をふきこんで、その木炭の火熱で銅をとかすのです。

ゴオ、ゴオ、ゴオ……。

どの炉も、ふいごの風にあおられ、炭火は火の子をあげて燃えだしました。

カラカラ……ザラザラッ……。

赤銅色の熟銅(じゅくどう)のかたまりが、燃えさかる炉に投げ込まれたとたん、火力はにわかに衰えました。

「三番ふいご……力がたらぬ。それっ、七番ふいご、火がにぶい……。」

ブカ、ブカ……フウ、フウ……

パチパチパチ………パチパチパチ……。

溶銅用の炭材として、松は油があり、火力が一定していて、もっとも火持ちがよいのです。

つづいて、同じ質の栗、槇(マキ)の炭材が、ドカッ、ドカッと、炉のなかへ投げ込まれました。

グオーッ。

炉のなかからふきだすように火柱があがりました。赤く、また紫色に、火柱は真っ黒な煙のなかで噴上げています。

「まだまだっ……それっ、それっ。」

えいさ、ほいさ……ほいさ、ほいさ……。

銅の融点――銅がとけて湯のような液体になるには、摂氏八五〇度以上に熱しなければなりません。

いまは高圧酸素を使うため、一〇〇キロほどのものは、一時間でとかしてしまいますが、その頃はすべて人力です。

木炭の火力で、これだけの高熱をだすことは大変なことでした。

「まて、まてえ……三番ふいご、かわれえ、六番ふいごもかわれえ。」

どのふいご係りも息をきらしてフラフラです。

すぐ、新しい役夫たちがまた、炉に風を送りました。

溶銅の場合、いったん火をいれると湯になるまでけっして火をたやしてはなりません。

陶器や木炭を焼くのと同じで、一気に焼きつづけないと、完全なものができあがらないのです。

普通、茶わんや壷などの陶器類は、焼きあげるまでに約六十時間、木炭でも、四十八時間焼きつづけます。

なかでも、鋼鉄は砂鉄から焼きあげるまでに一代、つまり一回四日といわれるほど長い時間をかけています。

溶銅はそれほどでなくても、炭火を使って五十貫(一八七キログラム)のものなら十〜十二時間といわれています。

こうして炭、銅……炭、銅……とたえまなく投げ込んでいくうちに、炉の周りは煙と炎で火事場のような熱気になりました。

銅のとけていく音は、グワラ、グワラと、炉をゆさぶって、この世のものとはおもえぬほどのすさまじさです。

真国たちの顔は赤鬼のようにほてっています。真ッ裸の工匠、役夫たちも流れる汗をぬぐうひまがありません。

それでも、真国(さねくに)たちは休みなく燃やしつづけました。

夜ともなれば、炉の火は夜空をこがし、粘土の大

仏は炎でつつまれていました。

やがて、十台の炉の眤に、ドロドロにとけた銅の湯がにえたぎってきました。

「白鑞(しろめ)じゃあ……白鑞をいれろっ。」

大鋳師らの指図に、役夫たちは手に手に白鑞のかたまりを炉に投げ込みました。

ジュッ、ジュッ、ジュッ……。

たちまちあがる白い煙。

白鑞を銅にまぜると、銅はいっそう硬く強くなります。

そして鋳(い)あげられたとき、黒ずんだブロンズ(青銅)になるのです。

23 命がけの鋳造 top

「よおし、一番炉、湯口(ゆぐち)を開くぞっ……湯道(ゆみち)の火はよいか、火をたやすなっ。」

真国たちは焼けるような暑さをものともせず、やつぎばやに役夫らに指図しました。湯口は炉の下から湯を流すところで、泥土でしっかりと栓(せん)がしてあります。湯道は溶銅が流れる溝ですが、途中で湯がかたまらぬように、その下に火をたいてあります。

「湯口をあけろっ。」

真国(さねくに)の声がとびました。

クォーツ。

湯口が炎につつまれました。

煮えたぎる湯は炎となって、生きもののように湯道をつっぱしりました。

湯は中型と外型のせまいあいだに流れこんだとたん、土手をゆるがして地ひびきがおこりました。

巨大な大仏を持上げるように、モーモーと煙があがりました。

そのなかで、まだ、さかんに炎を噴上げています。

「だ、大仏師さま、おあぶのうございます。」

「なんの、大事はないわ。」

総監督の大仏師君麻呂も、大鋳師の真国たちも、炎と煙のなかで、カッと目を見開いています。

一瞬の油断のならない作業です。

「湯がおさまっだようじゃな。」

「鋳型にうまく流れこみました……。」

「うむ。つづけろ。」

「はいっ……二番炉、湯口をひらけ。三番炉、用意せい。」 |

鋳造の風景

|

煙のたちこめるなかで、すぐ、真国たちは大声をあげました。

グォォ……。

ドドドドド……。

土手をゆるがす地ひびきがしたかとおもうと、またまた、真赤な炎と煙が大仏をつつみました。

焼けつくような熱気です。地震と火事を一緒にしたような恐ろしい光景です。

四番炉……五番炉……たえまなく湯口が開かれ、グラグラとたぎる湯は湯道を走り、地響きをたてて鋳型に流れこみます。

そのあいだに、もう、十一番炉から二十番炉まで、湯をわかす作業がつづけられています。

資材の銅や木炭が次々と土手の上に運びこまれ、戦場に似たあわただしさです。

五十番炉の湯を流したときです。

突然、鋳型のすきまから湯があふれ出しました。

火をふいてみるみるうちにあたりに流れ出しました。

「うわあっ。」

役夫たちははじかれたように跳ね上りました。

真赤な湯を足一面にかぶったのです。でも、逃げられません。

土手に築かれた炉はゴーゴーと、炎をあげています。湯道から湯は真赤になって流れています。

足の踏み場もないほど、資材がおかれています。

うっかりすると炉にあたったり、湯道につまずいたりします。

「土だ、土だ……、土をかけろっ。」

「湯口をとめい……、湯口をふたしろっ。」

怒鳴りあう声。逃げまどう役夫たち。

あわてて湯口に泥土をおしつけて、流れる湯をとめる者。鋳型に土をもる者……ここでも、また、何人もの役夫たちが大やけどをしました。

でもみんなで土をもり、湯口をとめたため、ようやく騒ぎがしずまりました。

危険な作業だけに、ぱやくもいたましいけが人を出しましたが、まだまだ、第一段めの鋳込みはおわっていません。

七〇番炉……一〇〇番炉……一五〇番炉……作業は、休みなくつづけられました。

きびしい冬がすぎ、天平二〇年(七四八年)の春をむかえた頃、第一段めの鋳造はおわりました。

第二回めの鋳造です。

普通、鋳造は鋳込んだあと銅がかたまってから、型ばらしといって外型(そとご)を取り外し、よく鋳込まれているかどうかを調べます。

鋳込みが不完全な場合、また湯をそそいで鋳かけをしますが、ここではつづけてその上に鋳造がおこなわれたのです。

第一回と同じように、たたみ二枚分ほどの鋳型を約三十片ほどとりました。

そして土手をきずき、溶鉱炉をおき、五万斤(約三五トン)の銅をとかし、湯にして流しこむのです。

くる日もくる日も、銅をとかす炎は、赤々と奈良の空をそめ、第三段、第四段……と、土手が高くなるにつれ、いよいよ、炎は奈良をおおうように燃えさかりました。

一方、大仏の本体とはべつに、両手の鋳造も、ほかの鋳所で鋳造がおこなわれていました。

また、大仏をおさめる大仏殿の建築も、建築主任技術者である大工の猪名部百世、小工の益田縄手を中心に、木工所で木組みなどの準備をすすめていました。

大仏の鋳造がおわると、ただちに大仏殿の建築にかかることになっているのです。

24 うずもれた大仏 top

こうして、またその年があわただしく暮れて、三年めの天平二十一年(七四九年)正月をむかえました。

ところがこの頃から大仏建立に尽した行基の体がしだいに衰えてきました。

「大僧正さま。み仏の鋳込みはほぼ八分どおりすみました。

暖かくなりますれば、ぜひ、お指図におでかけくださいませ。」

ずっと寝たきりの行基のもとへ、弟子の良弁をはじめ、大仏師君麻呂たちは、いれかわりたちかわり見舞いにいきました。

天皇、皇后も、たびたび、見舞いを行基のもとへつかわしました。

けれど頑健そのものであった行基も、もう八十二歳の高齢です。

ついに二月二日、奈良にある菅原寺(すがはらでら)で、仏教の伝道と民衆のためにつくしたその波乱にとんだ一生をおえました。

「ああ、おしい人物をなくした。片腕をもがれたおもいじゃ。」

「み仏がしだいに造られていくというのに、もうしばらく生きていて欲しかった。」

天皇も皇后も、行基の死を心からいたみました。

行基の力ぞえがなかったら、大仏建立はとうてい不可能であったのです。

おしんでも、おしみきれない人の死です。 |

行基のなくなったときに描かれた肖像

|

こうしたなかで、大仏の鋳造はやすみなくつづけられていましたが、まだひとつ、心残りがありました。

大仏を鋳造したあと、金でメッキをする予定でしたが、その金が集まらないことでした。

すると、それから二ヵ月ほどたった四月、陸奥国(むつのくに=宮城県)から、金が発掘されたという知らせとともに、金九百両(約三貫、十一キログラム)が奈良へ届けられました。

天皇はよろこびにむせびなきました。

「み仏のお守りがあったぞ、これで、金銅の大仏ができるぞ。」

鋳銅のままではあまりにも恐れ多いと、困りぬいていたときだけに、そのよろこびは大変なものでした。

ただちに、金が産出されたことをいわって「天平(てんぴょう)」という年号に、「感宝(かんぽう)」の二字をくわえ、このときから「天平感宝」とあらためました。

また、その頃のすぐれた歌人であり、越中国(いまの富山県)の国司(知事)であった大伴家持は、

すめらぎの御代栄えむと東なる みちのくの山に金花(くがね)咲く

(天皇の御代がますます栄えるようにと、陸奥の国で黄金の花がさきました) |

と、祝いの歌をよみ天皇にささげました。

ところが、そのまえから体をそこねていた天皇は、また、しだいに健康が衰えてきました。

そこで、その年の七月、位を阿部内親王にゆずり、自身は僧となり太上(だじょう)天皇の位につきました。

太上天皇は仏につかえる僧として、政治をみる天皇の位です。

同時に内親王は孝謙天皇と名のり、第四十六代の天皇の位につき、年号を「天平勝宝」とあらためました。

この頃、大仏の鋳造はいよいよすすみ、もう最後の八回めの鋳込みにかかっていました。

大仏は高さ十七メートルの土手にふかぶかとうずまり、すっかり小山になっていました。

そして、そのどっしりした小山の上で、夜も昼も溶鉱炉は炎をあげ、懸命に銅をとかしつづけていました。

やがて、秋十月二十四日、大仏は小山をゆるがすすさまじい湯の地ひびきを最後に、ついに鋳込みはおわりました。

天平十九年(七四七年)、最初の鋳込みから、八回、二十八ヵ月の月日をへて、ようやく鋳造は完成しました。

けれど、これで鋳造が全く完成したわけではありません。

大仏の頭の髪の毛である螺髪の鋳込みや、両腕をつける作業が残っています。

十七メートルの小山を取去って型ばらいをしてみなければ、仏体が計画通りに鋳造されているかどうかがわかりません。

巣という空洞があったり、湯が鋳型の外に流れていたり、またひびわれがしていれば、もう一度、湯をそそいで鋳(い)かけをする必要があります。

鋳造したままのものは、鋳肌がザラザラしていますし、鋳型の継ぎ目もでこぼこなので、やすりやたがねで平らにする鋳(い)さらいという作業をしなければなりません。

さらに、金をメッキして、仕上げる作業も残っています。

「このうえは、一日も早くみ仏の仕上げをたのむぞ。」

聖武太上天皇たちは今毛人(いまえみし)や君麻呂たちをよぶと、なおいっそう、作業を早めるようにと言い渡しました。

鋳造のめどはついたものの、太上天皇たちはまだ不安なのです。

飢饉、日でりの天災は、近畿、東海、北陸方面に、ここ一、二年ひきつづいておこり、人々を苦しめているからです。

このうえは大仏におすがりする以外にはない――と、太上天皇たちは必死の思いなのです。

もう、年末、年始もありません。

その年の十二月、造仏所という仏像や飾りをつくるところでは、螺髪(らはつ)の鋳造がはじめられました。

高さ一尺(約三十センチ)直径六寸(約十八センチ)の毛髪を、九六六個つくるのです。

螺髪につかう銅の量は、合計で九三二〇斤あまり(約五・六トン)といられ、数も多いので大変な作業です。

つづいて天平勝宝二年(七五〇年)があけると、まちかねたように大仏殿の建築がはじめられました。

すでに木組みとして造ってあった材木を、鋳造の終った現場へ運びこみました。 |

螺髪(らはつ)

|

25 鋳(い)かけと鋳(い)さらい

top

そのあわただしいなかで、大仏をすっぽりとおおっていた小山の土が、少しずつ取り除かれていきました。

「大仏師どの。私は土を取り去るのが恐ろしゅうてなりませぬ。」

「私とて同じでございます。はたして、この土の中でみ仏が鋳あげられているか、心配でなりませぬ。」

大仏師君麻呂に、心ぼそげにうったえているのは、鋳造の主任技術者、大鋳師の真国(さねくに)や、その下の技術者

高市真麻呂(さねまろ)、柿本男玉(おたま)たちです。

「心配はいらぬ。われら、心をこめて鋳込んだものだ。いまに、あかがねのみ仏がおがめるぞ。」

はげます君麻呂も、世界で初めてという鋳造だけに、やはり内心は不安でなりません。

はたして土を取り除くにつれ、君麻呂たちの心配は事実となってあらわれました。

「おう、また、ひびわれじゃ……ううむ、ここもまた、巣があるぞ。」

一段に畳(たたみ)二枚分ほどの鋳型が約二十〜三十片ほど鋳込んであります。

ところがそのなかには、割れ目ができていたり、巣という空洞があったりします。

鋳型と鋳型を充分につなぎあわせたつもりなのに、湯が途中でかたまって、すきまがあいたりしています。

「ひびわれの鋳型は外し取れ……あらためて鋳かけなおしじゃあ。」

「炉の火をたやすな。湯の用意じゃ。」

鋳型のすみずみにまで目をくばり、不良箇所は念入りに、たがねで削りとられました。

そして、そのあとに湯をそそいで、しっかりと鋳かけの修繕かおこなわれました。 |

鋳かけ

|

一方、鋳さらいの作業も、鋳かけの湯をあびる心配のない場所をえらんで進められていました。

完全に鋳込まれたところを、やすりやたがねで、ザラザラの鋳肌やでこぼこの継ぎ目を平らにするのです。

鋳かけと鋳さらいの作業が連日連夜つづけられていくうちに、その年は暮れ、あくる年の天平勝宝三年(七五一年)をむかえました。

大仏を埋める小山は、まだ、半分以上残っています。

この頃、大仏の頭の上では縲髪(らはつ)の取付けが懸命に進められていました。

髪の毛とはいえ、高さは三十センチ、直径十八センチもある円筒形の銅造で、その数は九六六個もあります。

一個、一個取付けている役夫たちの姿は、下から見上げると、まるで小人のように小さくみえました。

やがて螺髪の取付けがおわりましたが、鋳かけ、鋳さらいの作業は休みなくつづいています。

そのあわただしいなかで、大仏をスッポリと囲んで建てた金堂(こんどう)――大仏殿が落成しました。

建築を初めてから五年、約一六六万人の役夫たちの働きによって、ようやくできあがったのです。

いま、私たちがあおいでみる大仏殿はこの天平時代のものではなく、三度めにたてかえられた江戸時代のもので、それでさえ、東西約五十七メートル、南北約五十メートル、高さ約四十八メートルもあり、昔から木造の建築物では世界一です。

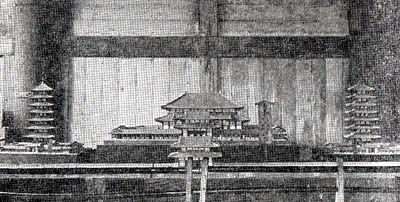

ところが初めて建てられた天平時代のものは、それよりも間口が三十メートルも大きく、建坪はいまの二倍もあったといわれ、度胆をぬかんばかりの大きさであったと思われます。

このため、のちに、大仏を参拝にきた人たちは、

「大仏は金山(きんざん)、大仏殿は妙高(みょうこう)のようだ。」と、おどろきを記しています。 |

創建当時の大仏殿の模型

|

妙高というのは仏教の言葉で、世界の中心にそびえる非常に高い山のことをいい、いかに、大仏殿が堂々と高山のようにそびえたっていたか、そのようすがうかがわれるではありませんか。

その頃、もう大仏殿の大屋根にまっ白な雪をいただく冬をむかえていました。

こえて、天平勝宝四年(七五二年)はじめ、大仏はついに土の小山から巨体をあらわしました。

いたるところ、鋳肌がひきつれ、みにくくあれて、地の底からわきでた怪物のように恐ろしくみえました。

鋳かけ、鋳さらいをしなければ、不気味としかいいようのないあかがねの巨像でした。

26 恐ろしい作業、塗金(ときん)

top

けれど、聖武太上天皇たちはまちぎれません。

「いそげよ。み仏はあと一息ぞ。」

太上天皇はもうこのごろ、ずっと寝たきりの病身です。

建立の事務の責任者である佐伯今毛人や、技術者の総監督である大仏師の国中君麻呂たちを枕元へよぶと、完成の督促(とくそく)をくりかえしました。

けれど、大仏全身の鋳かけ、鋳さらい、塗金などに、まだまだかなりの年数がかかります。

体力、気力の衰えた太上天皇に、それまでまてるゆとりはのぞめません。

そこで、ひとまず、顔面だけを先に完成させ、開眼をいそぐことにしました。

開眼というのは、新しくつくった仏像を供養し、仏の魂をむかえることで、そのために、仏像の両眼に墨をいれる儀式で、これによって、仏の目がひらき、生きている証拠をあらわすことになるのです。

まず、三メートル以上もある長い顔の表面をやすり、砥石(といし)などで平らに仕上げてから、たんねんに、砥(と)の粉をつけてみがきました。

さらに、最後の仕上げとして塩けのない梅酢で銅面をよく洗い清めました。

こうしておいてから、いよいよ塗金、金メッキです。

水がねといわれる水銀のなかに、こまかな粉にした金を混ぜ合わせると、ドロドロのねばっこい液体の合金−アマルガムができます。

このアマルガムを鉄のへらで、みがきあげた銅面に塗り付け、炭火やまきの火熱で熱しますと、水銀は蒸気となって蒸発し、あとに金粉が黄色く銅面に焼きついてのこります。

これを布などで何度もみがくうちに、黄色であった銅面はしだいに艶(つや)がでて、まばゆいばかりの黄金色にかわるのです。

ところで、ここで、おもわぬ事故が次々とおこりました。

塗金の途中、役夫たちの体がきゅうに悪くなってきたことです。

手足がふるえ、フラフラになってたおれる者。体中に、気味の悪い水ぶくれのできる者。

むりをして働いていると、不思議な咳きがつづいて、げっそりとやせ衰える者。

こうしたえたいのしれない病人たちが、毎日のように診療所である「手当所」へ運ばれてきますが、医者たちも手のほどこしようがありません。

「これは工事中に死んだ役夫たちのたたりにちがいない。」

「大仏をたてるなという神のおいかりだ。」

原因のわからない奇病だけに、そんな噂がひろがると、塗金の役夫たちはいよいよ恐れをなし、仕事は手につかなくなりました。

けれど、完成をまちわびる病身の太上天皇のためにも、顔面の塗金だけはなんとしてでも急がねばなりません。

こうして、ようやく、顔面の塗金が終ったのは、春をむかえた四月の初めのことでした。

この頃から、うららかな春とともに、太上天皇の体もいくらか元気を取戻しつつありました。

おりもおり、四月は仏教をひらいた釈迦の生まれた月にあたります。

そのゆかりの日、四月八日は日本でも「灌仏会(かんぶつえ)」また、「花まつり」として釈迦の誕生をいわいますが、盧舎那仏(るしゃなぶつ)大仏の開眼の儀式はそのあくる日ときまりました。

27 華やかな大仏開眼 top

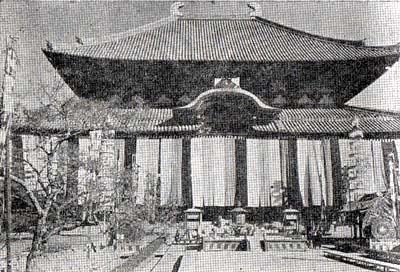

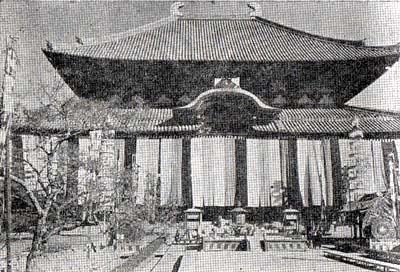

すべての準備がおわり、いよいよ天平勝宝四年(七五二年)四月九日、大仏開眼の大供養は大仏をおさめた金堂――大仏殿でおごそかに、そして華やかにおこなわれました。

この日、おだやかな春の日をうけながら、聖武太上天皇、光明皇太后、孝謙天皇らは、平城宮から東大寺へむかいつつ、ゆくての三笠山のふもとに光る大仏殿のゆうゆうたる大屋根、その屋根の両端にきらめく鴟尾(しび)を、今日ほど感激して見上げたことはありません。

いまこそ、み仏のおめぐみで、日本国をお守りいただけると、そのおもいでむ願いっぱいなのです。

この頃、大仏殿をとりかこむ回廊のまわりに、長くたれさげた灌頂幡(かんじょうのばん)という色美しい旗が、三十数本、そよ風になびき、色あざやかな袈裟(けさ)をまとった一万人をこえる僧が広場につめかけていました。

まもなく、聖武太上天皇たちの到着です。

東大寺の初代の別当(住職)の役についた良弁僧正らが出迎え、聖武太上天皇を堂内にもうけた高御座へみちびきました。 |

大仏開眼1200年祭(1952年)の式典のときの大仏殿

|

大仏のまえには数かぎりない生花や造花、供え物があふれるまでおかれ、清らかな香りが堂内にただよって、仏のすむ世界、極楽をしのぼせるほどでした。

つづいて、光明皇太后、孝謙天皇らもさだめの席につくと、大臣、参議の主だった役人、藤原、橘氏らの貴族、大安、薬師、元興、興福などの寺でらの僧たちも次々と席につきました。

どの高官、高僧たちも、特にこの日、元旦に宮中に参内するときと同じ立派な礼服をきています。

やがて、この日の供養を主になっておこなう導師の菩提僧正が大仏の正面の高座につきました。

浅黒い顔、肌がものがたるように、菩提はインドに生まれ、日本へきて二十数年になる四十九歳のインド人の僧でした。

聖武太上天皇は、まちにまった今日の開眼を自分からすすんでおこなうはずでしたが、病弱の体では、おもうにまかせません。

そこで、開眼のすべてをまかせるため、菩提に、次のような手紙をおくったといわれています。

「朕(ちん)は身体が疲れ弱って、立つことも思うようになりません。

朕にかわって開眼の筆をとっていただくかたは、菩提僧正(ぼだいそうじょう)お一人しかありません。

どうか、朕の願いをおきき届けください。」

大仏建立に全生命をかたむけ、ようやく開眼までにきて、病身のため、その筆をとることができぬとは、聖武太上天皇はどんなにわが身のふしあわせを嘆いたことでしょう。

さて、菩提僧正につづいて、講師の隆尊延福(りゅうそんえんぷく)禅司(ぜんじ)もそれぞれの席につきました。

堂内に読経の声があふれ、その声がいちだんとたかまると、高い台の上の菩提僧正はしずかにたちあがりました。

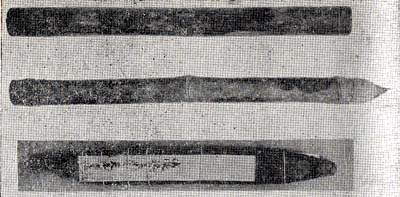

その手にはしっかりとふとい筆、かにぎられ、その筆に紫と白のながいかがい綱がつながれていました。

その綱は末ひろがりに何本もの数にわかれ、聖武太上天皇たち堂内にいならぶ人々は、その一本、一本を手にとってにぎりしめていました。

菩提僧正はたっぷりと墨をふくませた筆をうやうやしくもつと、ゆっくりと、すぐ目のまえの大仏の目に、黒々と点をえがきました。

「盧舎那仏(るしゃなぶつ)。日本国を守りたまえ。われら一同に平安をあたえたまえ。」 |

大仏開眼に使われた筆,墨(正倉院)

|

声をあげて祈る聖武太上天皇たちは、自分もまた、この手で大仏の目に墨をいれるおもいで、綱をもっているのでした。

一本、一本の綱につながるもの――信仰を共にする同志《知識(ちしき)》の一人一人なのです。

まもなく大仏の二つの目は、しっかりと菩提僧正の筆によって、大きくひらかれました。

いまこそ、ひとつの銅像にすぎなかった大仏に仏の魂がむかえられ、その目はひらいて、生きているしるしをあらわすこととなったのです。

28 建立のかげに top

聖武太上天皇たちの目には、涙がとめどなくあふれでていました。

同じように大仏建立につくした行基のあとをつぐ良弁僧正にも、建立の事務にたずさわる佐伯今毛人(いまえみし)らにも、大仏師国中(くんなか)君麻呂ら技術者たちにも、込み上げるあついものがありました。

大仏造営をこころざしてから、いくたびむかえた春でしょうか。

近江、信楽宮での詔勅から十回め、奈良の地に工事をうつしてからでさえも七回めの春をすごしているのです。

でも、うした思いは、すぐ、わきあがる高らかな読経の声にたちきられました。

堂内の僧たちは慮舎那仏の教えをとく華巌経(けごんきょう)を唱和(しょうわ)しながら、大仏のまわりを一度、二度とまわり、手にした花や造花を、雨あられのようにまきちらしました。

天をゆさぶる読経の唱和、花、造花の花ふぶきは、この日のよろこびをいよいよ華やかにもりたてていきました。

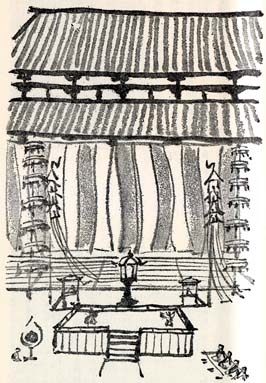

つづいて、開眼供養のもよおしは、大仏殿のまえの広場にうつされました。

まず、日本に古くからある久米歌舞(くめうたまい)、猪伏舞(いふくまい)、楯伏舞(たてふせまい)などの踊り、いまのインドシナ半島にあった林邑国(りんゆうこく=チャンパ、ベトナム中部、朝鮮半島の高句麗国(こうくりこく)などの音楽舞踊、インド、アラビア風のゆかいな顔の面をかぶって芝居をする伎楽(ぎがく)などが、次々と披露されました。それは、東南アジア各国、各地の音楽舞踊のコンクールのような楽しさ、めずらしさで、夕方まで人々の笑いさざめく声は、明るく三笠山にこだましていました。 |

伎楽面(正倉院)

|

こうした大仏開眼の儀式のさかんなありさまは、『続日本紀』にこのように書かれています。

| 「仏教が日本へはいって以来、仏をまつる会を数多くおこなってきたが、この大仏開眼の儀式ほどさかんなものはなかった。」 |

|

大仏殿の前に仮設された舞台。

ここで日本と外来人の舞踏や芝居が行われた。

|

けれど日本じゅうをあげて、また奈良の都をひっくりかえすほど祝ったこの儀式に、都にすむ町民、農民、あるいは建立のためにかりだされてきた役夫たちは、どこでどうしていたでしょうか。

もちろん、大仏殿のなかへはいることはゆるされず、おそらく大仏殿の裏側にあたる、いまの鐘楼付近の崖などからのぞきこんでいたのではないでしょうか。

そしてまた、このはなやかな祭典を、どんなおもいでみつめていたでしょうか。

ところで、この時代の前後に編(あ)まれた『万葉集』という国民歌集には、天皇から、まずしい農民、兵士たちにいたるまで、それぞれのよろこび、悲しみ、苦しみなどをうたっていますが、このさかんな大仏開眼のもようや、大仏そのものを取上げた歌が一首もないのは、何か不思議な気がしてなりません。 |

当時の庶民の風俗

|

29 毒のある蒸気、水銀中毒

top

開眼が終ったとはいえ、大仏はまだまだ手をくわえなければ完成にはいたりません。

鋳造したあとの不良箇所の鋳かけ、鋳肌の継ぎ目などを平らにする鋳さらい。

大仏の顔面だけは塗金しましたが、そのあとの部分の塗金。大仏の土台にあたる台座(銅座)の鋳造。

蓮弁がきざまれている部分。

これは 『17 仏体か台座か』 のところでも記しましたが、台座を先に鋳造してから大仏をたてたか、または、大仏の鋳造がさきで、あとから台座を鋳造したか、二つの意見がありますが、ここでは、台座をあとから鋳造した説をとっています。

大仏の周囲を仏の光で明るくてらすという金色の飾り台である光背(こうはい)の鋳造。

これらの鋳造関係のほかに、建築関係でも、大仏殿をか

こんだ廊下、回廊も、全く手つかずでしたし、大仏殿のまえに建てられる七重の東西の両塔も工事をいそいでいる最中でした。 |

後背(こうはい=光背)

|

やがて、残された工事は夜を日についですすめられましたが、はやくも鋳造関係で困ったことがおこりました。

このまえの顔面の塗金のときにも、大勢の役夫が原因のわからない病気でたおれましたが、今度もまた、それと同じような病人が塗金関係者からぞくぞくとでてきたのです。

「く、くるしい。」

そういったきり、手足をひきつけ、そのまま狂い死にしてしまう者。

「よろけじゃ。もう、体がもたん。」

元気なわかい役夫が老人のようによろよろとして、足にも手にも力がはいらない者。

恐ろしい天然痘かとおもうほど、気味の悪い水ぶくれが体中にできる者、不思議な咳きがつづいて、みるみるうちにやせ衰えていく者。

こうした病人のほかに、たえず、めまいがする者、手足の関節がしびれる者、歯がグラグラしてくる者、かぞえると塗金の作業につく者のほとんどは、何かしら体をそこねていました。

「はて、塗金にかぎって、どうしてこのような死人、病人ばかりでるのであろう。」

このことは東大寺じゅうの問題であり、直接には、大仏師の国中君麻呂たち技術者たちの責任にかかってくることでした。

「貴い金を使うたたりとか、工事中に死んだもののうらみとか、いろいろいいふらす者があるが、塗金の方法に何か問題があるのではなかろうか。」

君麻呂たちは鋳造の技師長である大鋳師の高市真国、高市真麻呂、柿本男玉などらと、毎日、毎回、塗金の手順をかえるなどして、被害をくいとめるのにやっきとなっていました。

金と水銀のまぜ具合、炭火で僥く加熱のかげん、考えられるあらゆる方法でためしてみても、病人はへるどころか、ふえる一方でした。

当然、役夫たちは塗金の作業を嫌って仕事をなげだし、無理にさせるとすきをみて逃げ出すなど、手のほどこしようのない毎日がつづきました。

塗金の作業はまえにも少し記しましたが、その手順は、まず、水銀五、金一の割合で混ぜ合わせます。

すると、ドロドロしたねばっこい液体の合金、アマルガムができます。

これをツルツルにみがきあげた銅面に塗り付けてから、炭火をかぎして加熱しますと、水銀は蒸気になって蒸発し、あとに金粉が銅面に焼きついてのこります。

この炭火をかざしての加熱は、約三百度以上といわれ、このときにでる水銀をふくんだ煙や蒸気には、恐ろしい毒があります。

この毒をすった役夫たちは、命にかかわるほどの水銀中毒におかされていたのです。

いまでも銅の工芸品の塗金に、わずかながらこの方法がおこなわれているといわれていますが、ほとんどは電気の力で塗金がすすめられています。

けれど、その頃としてはこの方法によるしかなく、それによって、多くの立派な仏像がつくられていました。

それだけにこうしたいたましい事故が、どうして大仏にだけおこるのか、君麻呂たちはいよいよ不思議でならないのでした。

しかし、これは大仏につかう水銀、金が普通の仏像とはくらべものにならないほど多く、そのうえ、大仏殿が建てられたため、有害な蒸気がぬけきれず、堂内にこもっていたからなのです。

一方、鋳かけ、鋳さらい、銅座の鋳造、回廊、講堂の建設がやすみなくつづいていくうちに、開眼の年はくれ、あくる年もおわり、天平勝宝六年(七五四年)をむかえました。

30 二十七年めに完成 top

この年の正月、唐(中国)のすぐれた僧としてしられた鑑真(がんじん)が聖武太上天皇らの招ききでようやく日本へつきました。

繿真は僧として守らなければならない「戒(かい)」というおきてを、日本へ伝えるために渡ってきたのです。

けれど、日本へくるまでのあいだ、暴風雨による難破、海賊におそわれるなどして、渡航五回、十二年の長い年月をへていました。

しかも疲れや海水のためなどで、目がみえなくなっていましたが、鑑真は困難にくじけず、ついに日本へやってきたのでした。

「せめて、もう三年早くきていただければ……。」 |

鑑真(がんじん)

|

大仏殿前の八角灯籠(天平時代)

|

鑑真の来日をだれよりもよろこんだのは、聖武太上天皇たちでしたが、それには大仏開眼のときの導師こそ、鑑真この人を、というおもいがあったからです。

やがて、その年の四月、東大寺大仏殿の前の八角灯籠のそばに、「戒(かい)」をさずけるための土の壇「戒壇(かいだん)」がきずかれました。

そして、聖武太上天皇、光明皇太后、孝謙天皇ら、そのほか、僧数百人が、鑑真から僧として守るべきおきて「戒」をさずけられました。

この「戒壇」の土は、のちに大仏殿の西にうつされ、あらたに「戒壇院」という寺院が建てられました。

それがいまも東大寺境内にある「戒壇院」です。

さて、その明くる年の天平勝宝七年(七五五年)正月、大仏の鋳かけ、鋳さらいなどの仕上げの作業はようやく終りました。

鋳造は三年でしたが、仕上げにはその倍にちかい五年がついぞされたわけです。

しかし、まだ、一方ではやすみなく銅座の鋳造、塗金などの作業が進められていました。

ところが、かねてから病気がちであった聖武太上天皇はしだいに、体力、気力をうしない、ついに年をこした天平勝宝八年(七五六年)五月二日、五十六歳でなくなりました。

日本国の平和のために、大仏のめぐみにあずかろうと、三十九歳からその死までの十七年間、すべてを大仏建立にささけられたのでした。

でも、まだ、大仏が完成するまでにはほど遠く、どんなにか心残りであったでしょう。

「陛下は終生、大仏とともにあられた。亡くなられたあとも、大仏のおそばにおいでになりたいであろう。」

聖武先帝をしたい、大仏をうやまう心のあつい光明皇太后は、先帝の陵を、東大寺のすぐそばの佐保山のほとりにたてました。

この聖武天皇の陵は、いまではすっかり住宅地となった町のなかにしずかに残されています。

またのちに、光明皇太后が亡くなられたあと、この聖武天皇陵とならんで、名前を仁正皇后陵という陵が建てられました。

ところで光明皇太后は聖武太上天皇のとむらいのあと、太上天皇が生前使っておられたもの、特に好まれためすらしい品々をまとめて、大仏の仏前にささげました。

皇太后は太上天皇が使っておられたものをみるたびに、なつかしさに胸がつまる思いでたえられなかったので、こうしたことから大仏をあがめる聖武天皇の心をくんで、その品々を大仏にささげ、天皇の冥福を祈られたのです。

これらの宝物はのちに、光明皇太后自身のものもまたささげられて、その数は数千点になりました。

東大寺では、この宝物の数々を正倉院におさめ大切に守ってきました。

正倉院の正倉とは寺の主な倉庫、院は囲いをした一画という意味です。いま、大仏殿の西北の松林のなかにある正倉院がそれです。 |

東大寺の数々の宝物が収められている正倉院

|

さて、国の平安を守る大仏を一日もはやく建立することは、亡くなった先帝の志であり、残された光明皇太后、孝謙天皇らの誓いでもあります。

完成をいそぐうちに、その年の七月、大仏の土台にあたる台座、銅座の鋳造が五年をへて、ようやくできあがりました。

もうあと一息です。

あくる年の天平宝字元年(七五七年)一月、ついに大仏の全身はまばゆいばかりの黄金ですべての塗金はおわりました。

高さ約十六メートル、世界最大の銅像はサンサンと光りかがやいて、塗金の役夫たちも、ふと、その苦しさをわすれるほどの美しさ、見事さでした。

この塗金に使われた金の量は、『延暦僧録』という書物によると、四一八七両一分四銖(約五八・五キロ)、これに問題の水銀が約五倍くわえられたわけです。

このために塗金中におこる恐ろしい水銀中毒のために、大勢の役夫がたおれ、生命をおとしたことは、学者たちが認めているように、そうとうの被害があったことと想像されます。

平和、平安をねがう大仏建立にかくされた、いたましい犠牲者といわなければなりません。 |

塗金(金メッキ)が終わって燦然と輝く大仏

|

同じころ、鋳造の終った銅座に、仏のすむ世界の模様が、たがねなどできざみこまれていました。

仏教では、仏の世界は蓮の花の形をした蓮弁のなかにあるといわれていて、そのために銅座は三十数枚の大きな蓮弁でできていました。

その蓮弁の一枚ずつに、釈迦、如来、菩薩などの仏がえがかれていて、大仏のしめす仏の世界をあらわしていました。

この蓮弁はそれいらい、こんにちにいたるまで、一二〇〇年のあいだ、たびたびおこった戦乱にも焼けずにのこり、昔のままの姿を残しているのは、本当に幸いなことです。

天平の時代を伝えるえがたい仏像の一部であり、貴い芸術作品なのです。

こうして、大仏の仕上げはやすみなくつづけられ、ようやく、大仏の光背(こうはい)を最後に、完成したのは建立以来、二十七年という長い年月がかかっていました。 |

蓮弁にえがかれた蓮華蔵世界

|

もうこの頃、大仏とともに半生をおくった光明皇太后はなくなり、また、のちに、造東大寺司長官や、次官にすすんだ佐伯今毛人、国中君麻呂も死に、さらに鑑真、良弁らの僧もこの世にはいませんでした。

大仏建立につくした人々はなくとも、大仏のおおらかな姿は、のちの人々をやすませましたが、その反面、建立に何と多くの人のいたましい犠牲と、費用をかけたことでしょう。

やがて、国の財政が目にみえて悪くなっていったことは、さけられないことでした。

top

**************************************** |