|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

二章 追われる源氏

1 “源平の戦い”のおこり top

保元(ほうげん)の戦いで、源義朝と平清盛はともに後白河天皇の側について戦った。

戦いがおわってみると、源氏の大将と平氏の大将がならんで朝廷につかえることになっていた。

義朝と清盛は性格が正反対といってよかった。

義朝は関東武らしく一本気で無骨者で、いくさがじょうずだった。保元の戦いでも働きはめざましかった。

* 一本気で武骨者で 思いこんだことを、どこまでもとおそうとする、純粋な性質が一本気。武骨者は、世間の習慣や礼儀などをあまり知らず、しゃれたことができず、態度や動作がごつごつした感じの人。

しかし、人づきあいはへたで、朝廷につかえている公卿(くぎょう)たちとは、あまり仲良くできなかった。

それにひきかえ、清盛はいくさこそへただっだが、父の忠盛と同じで、公卿たちにとりいることもうまく、人気もあった。

保元の戦いでは、義朝も清盛も一族を敵にまわして戦ったため、自分の手で敵方についた一族を成敗しなければならないはめになった。

崇徳上皇はじめ、戦いにくわわった公卿は島ながし、武士は全部死罪ときめられた。

これは朝廷で後白河天皇にあつくもちいられていた藤原信西の意見であるかのようにみえたが、じつはその後ろにいる清盛の強い主張であった。

清盛は叔父の忠正一人をきるだけですむが、義朝は、父為義をはじめ、弟たち五人までをきるはめになった。源氏は大きないたでをうけた。

また、保元の戦いでは、義朝のほうがはるかに大きな手柄をたてたのに、清盛には四位(しい)がさずけられ、義朝には五位(ごい)しかさずけられなかった。

また清盛の子の重盛が五位を授かったのにたいして、義朝の子頼朝は六位だった。

源氏は、一段ずつ平氏の下に位(くらい)することになった。

もっとも頼朝は、保元の戦いのときはまだ十歳で、出陣していなかったので、この位は戦いには関係がない。

しかし、こうした不公平な賞罰は、十歳をすぎたばかりの少年の目にもはっきりとうっったはずである。

義朝は、なんとしてもこの不公平をとりのぞきたいと思った。

それには信西(しんぜい)にとりいるしかないと考えたので、自分のむすめを信西の子の是憲(これのり)と結婚させ、朝廷で力のある信西の家と親戚になるうと考えた。

しかし信西は、 「わしの息子は学生 *

である。武士のむすめはふさわしくない。」

といって、ことわった。* 学生

学者のことで、いまでいう学生のことではない。 |

藤原信西 1106〜1159年。

学問にすぐれ、そのひろい知識は、

およぶ者がなかったが、位は低く、

一度出家して僧侶になった。

のちに、後白河上皇をたすけ、平清盛とむすんで源氏の力をおさえる。

出家前の名は通憲(みちのり)。

|

しかし、これは口実にすぎない。

その証拠に、やがて信西は、同じく武士である清盛のむすめを成範(なりのり)という息子にむかえた。

もうこうなっては、義朝もだまっているわけにはいかなくなった。

なんとしても信西を攻め、平氏をほろぼさなければならないと考えた。

後白河天皇のもとには、信西のほかにもう一人、藤原信頼(のぶより)という公卿がつかえていた。

天皇は二人をたいせつにしていたが、二人はなかがわるかった。しぜんに清盛は信西と、義朝は信頼とむすんで、にらみあう結果になった。

このころ頼朝は元服(げんぷく)した。

確かなことではないが、その時信頼(のぶより)が烏帽子親(えぼしおや)になったらしい。

* 元服 昔、十二歳ごろから十五、六歳ぐらいまでの男の子が、大人になったしるしに、髪の形をあらため、かんむりをつけたりする儀式

烏帽子親というのは、元服の式のとき、烏帽子(えぼし)をかぶせ、名前をつける人である。

頼朝の頼は信頼の頼であり、朝は父義朝の朝であるといわれている。

一一五八(保元三)年、後白河天皇は、とつじょ位を皇太子守仁(もりひと)親王にゆずった。

二条天皇である。そして自分は上皇となった。

保元の乱後、崇徳上皇が讃岐(さぬき、香川県)にながされてから二年間、天皇の親政が行われたのだが、また院政が復活した。

このことはだれにも相談されず、事前にこれを知っていたのは信西だけであった。

あきらかに信西の策略であった。

二条天皇はまだ若いといっても十六歳になっていた。

じゅうぶん政治をとることができる人だったのだが、父の後白河上皇が院政をおこなって政治の実権をにぎっている以上、どうしてもあまり発言権がない。 |

烏帽子 元服した男子がかぶった、袋の形をしたかんむり。

絹や麻布などでつくり、うるしでぬりかためである。

|

天皇に力がないということは、天皇のそばにつかえる公卿たちにとって、自分の力がみとめられないことになる。

二条天皇のそばに、藤原経宗(つねむね)、惟方(これかた)の二人がつかえていた。

二人は後白河上皇のそばで権力をふりまわしている信西を追いはらって、院政をやめさせてしまいたいと考えていた。

そして、ごくしぜんに、信西をにくむ信頼、義朝とむすぶ結果になった。

またしても上皇方と天皇方の二つに勢力はわかれた。

しかし、いざ戦いとなれば、信西は清盛のひきいる平氏の武力が頼みであり、信頼(のぶより)、経宗(つねむね)、惟方(これかた)らは、義朝のひきいる源氏の武力が頼みであった。つまり、〈源平の戦い〉であった。

2 平治の乱 top

一一五九(平治一)年十二月九日、清盛が熊野の神社におまいりにいった留守(るす)に、信頼たちは義朝のひきいる武士の力をかりてことをおこした。

平治の乱のはじまりである。

まず後白河上皇の御所を焼きうちし、上皇を皇居にうつして天皇と一緒におしこめた。

しかし、信西をとらえることはできなかった。

何事にも耳のはやい信西は、事件を事前に知って京都からにげだしていた。

清盛のいない都では、いかに権力をふりまわしていた信西も、なにもできないことを自分で一番よく知っていたのだろう。

信西は、奈良に近い山の中にあなをほってかくれ、ぴったりふたをして、竹づつを口にくわえて、その先を地面にだして息をしていたという。 |

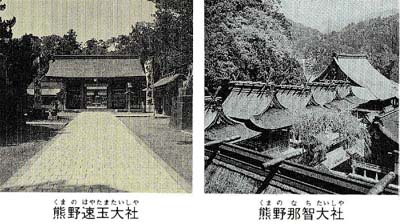

熊野の神社 熊野は、紀伊半島の南部の熊野川が流れているあたり。

ここに、熊野坐(にます)神社(いまの熊野本宮大社)、

熊野那智(なち)神社(大社)、熊野速玉(はやたま)神社(大社)の

三つの大きな神社があり、熊野三山といわれて、信仰をあつめてきた。

|

そこを通りかかった義朝方の家来にみつけられ、ころされたという話が伝わっている。

信西の首は都にさらされた。十二月十三日のことだった。

清盛の留守に都をわがものにした信頼(のぶより)は、自分で大臣大将といいふらし、義朝に四位の位をあたえて播磨守に任じた。

頼朝もこのとき右兵衛佐に任じられた。そのほか、源氏の一族に次々と官位をおくった。

朝廷の政治のいっさいの命令を自分かってにくだしはじめたのである。十四日のことだった。

あわてたのは経宗(つねむね)、惟方(これかた)だった。

「こんなはずではなかった。これでは我々は朝敵になってしまうではないか。」

二人は自分のつごうのいいことばかり考えて、信頼に味方してしまったことを後悔した。

信頼も、うかつであった。源氏の一族にばかり気をとられて、せっかく味方にした経宗、惟方らになんの褒美もあたえなかったのである。

一方、熊野もうでにむかっていた清盛一行は、紀州田辺の宿についたとき、都で乱がおこったことを知った。

* 紀州田辺 いまの和歌山県の田辺市。熊野の入り口にあたり、昔から交通や軍事のかなめの地であった。

十二月十日のことである。六波羅(ろくはら)の清盛の屋敷でるすをまもっていた兵が、早馬をとばして知らせたのであった。

清盛は熊野にいくのに二十人ばかりしか兵をしたがえていなかった。

このまま都にひきかえしたのでは、捕われに帰るようなものである。

「いったん船で九州にのがれ、兵を集めて都にのぼることにするか。」

清盛はちょうど田辺までむかえにきていた熊野の神社の別当(べっとう、長官)湛快(たんかい)に相談した。

湛快はいった。

「いいえ、一刻もはやく都におもどりになるのがよろしかろう。

大軍をさしむけたのでは、都は灰になってしまいましょう。

都までの道は、紀州の兵を集めてまもらせましょう。」

清盛は湛快のことばにしたがった。

紀州の武士、湯浅宗重(ゆあさむねしげ)らがかけつけてくれた。

これに力を得て清盛は都に帰ることにした。

清盛が都の六波羅の屋敷にもどったのは、十二月十六日の夜のことだった。 |

六波羅 京都市南東部の東山区にあり、平家の一族が

六波羅殿とよばれる大小いくつかの屋敷をかまえた。

現在は、六波羅蜜寺、方広寺(ほうこうじ)、

豊国(とよくに)神社などがある。

|

|

仁和寺(にんなじ)の五重の塔と背の低い御室(おむろ)桜

京都市右京区御室にある、真言宗御室派の総本山。

宇多天皇が八八八(仁和四)年に完成させた。

天皇はのちに出家して法皇となり、ここに住んでいたので、

御室(おむろ)御所といわれるようになった。

そこに待ちうけていたのは、経宗、惟方の二人だった。

二人はさっさと清盛方に寝返ったのであった。

「とにかく、天皇をこちらにおむかえすることです。」

二人はそういって、これまでの信頼(のぶより)方のしうちをくわしく清盛に報告した。

都にはいった清盛は、すぐに信頼らを討とうとはしなかった。それどころか、信頼に使者をおくって降服をもうしいれた。

そうして油断させておいて、経宗、惟方にはかって、夜、天皇に女のきものを着せ、女官にへんそうさせて、ひそかに六波羅にむかえた。

上皇は公卿の姿になって、馬で御所をぬけだし、都の西北にある仁和寺(にんなじ)にかくれた。 |

|

御所には信頼がいたはずである。

しかし、上皇も天皇もいなくなっていることに気がついたのは、朝になってからのことだった。

清盛が降参してきたので、まさかこんなことがおころうとは、ゆめにも考えていなかったのである。

天皇も上皇も敵方にとられたのでは、どんなにいばってみても、もうはっきりとむほん人であり、朝敵になってしまう。

「信頼という日本一のおろか者め。」

義朝はそういってくやしがったが、御所の門をまもっていたのは義朝の家来たちである。

清盛はその日のうちに、信頼、義朝を討てという宣旨(せんじ、天皇の命令)をもらって、御所に攻めいった。

同時に早馬をだして、各地の平氏に宣旨をつたえた。近畿地方は平氏の地盤である。ぞくぞくと兵士が都にのぼってきた。

清盛方には余裕があった。御所は、保元のいくさで荒れたのを信西が新しく工夫をこらして建てなおしたばかりであった。

御所を灰にしたくなかったので、いったんは攻めこんだが、すぐにひきさがって敵をおびきだした。

「それっ、平氏はもうにげはじめたぞ。追え、追え。六波羅を攻めるのだ。」

源氏の兵士たちは御所をでて、追った。すると平氏の別の兵士たちが六条河原に陣をしいて待ちかまえていた。

そこではげしい戦いとなった。

なかなか勝負けつかなかった。源氏の数は少なかったし、朝はやくから戦いどおしでつかれていた。

いったん御所にひきあげようとした。

ところが、そのときはもうおそかった。御所の門はことごとく平氏にかためられ、中には高々と平氏の赤旗がいく本もなびいていたのである。

「はかられた。」

と気がついたが、もうどうすることもできなかった。 |

|

3 信頼(のぶより)の最期 top

義朝たちは二十人ばかりの家来とともに、鴨川(かもがわ)を北へ北へとのがれていった。

「ほう、雪じゃのう。」

ようやく都をのがれたとき、義朝はぽつりとつぶやいた。

この日十二月二十六日は、朝から雪まじりの雨がふっていたのである。

しかし、火のでるような戦いをつづけてきた義朝は、はじめて気がついたのである。

道は高野川(たかのがわ)の深い谷にそっていた。義朝は一時馬をとめて両側にせまる山を見あげた。

そのとき、後ろにつづく家来の一人が、 |

|

「との、後ろにひづめの音が聞こえます。」といった。

「追っ手であろうか。」

一行は馬を返して、耳をそばだてた。たしかに遠く聞こえるが、追っ手の騎馬武者にしては音の近づくのがおそい。

それでも刀をぬいて姿が見えるのを待ちかまえた。ふる雪をとおして、ようやくそれらしい姿が見えたとき、声がした。

「おうい、そこにおられるのは、義朝どののご一行ではないかのう。」

「はて、あの声は……。」

義朝はそういって、声のするほうに馬をすすめた。

「父上、だれです。私がかたづけます。」

長男の義平が、さきにでようとした。

「いや、よい。あれは、日本一のおろか者よ。いまごろなんの用があってあらわれたのであろう。」

それは藤原信頼であった。

四、五十人の家来をつれていたが、信頼は義朝の前にでると、家来のように馬からおりていった。

「義朝どの、私を東国へつれていってくれ。

そして、源氏のつわものとともに平氏をほろぼして、今日のかたきをとろう。」

義朝は声をたててわらった。

「信頼、きさまの顔などもう二度と見たくないわ。日本一のおろか者に力をかしたのは、義朝一生の不覚であった。

なにがつわものだ。もう、きさまのいうことを聞くようなさむらいは、源氏に一人もおらぬわ。」

義朝はそういいすてると、むちを大きくふって馬を返した。そのとき、むちのさきが信頼の顔にあたった。

それでも信頼は顔に手をあてながら、なおも、

「義朝どの、義朝どの、たのむ。わしを東国へつれられよ……。」

とたのむのであった。その姿は、とてもあの大臣大将とみずから名のった信頼とは思えなかった。

「さあ、いそげ、いそげ、日が暮れる。」

義朝は先頭に立って、一行をうながし、はなれていった。

一番若い頼朝だけが、何度も何度も、馬上から遠ざかるあわれな信頼の姿をふりかえっていた。

行き場をうしなった信頼は、たったI人の家来をつれて仁和寺にむかった。

あまりにもなさけない主人にあいそをつかして、家来たちはにげてしまったのである。

仁和寺にたどりついた信頼は、後白河上皇にすがりつくように、命がけは助けてほしいとねがいでた。

しかし、清盛がゆるさなかった。元々、今度の戦いの一番のおこりといえば信頼だ。清盛がゆるすはずはなかった。

信頼はとうとう川原にひきだされ、首をきられてしまった。あわれな最期であった。

4 守山の宿の命びろい top

|

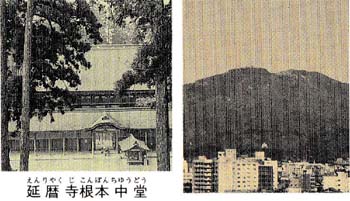

比叡山(右) 京都市左京区と滋賀県大津市のさかいにある、標高八百四十八メートルの山。

七八八(延暦七)年に、僧の最澄が天台宗の総本山延暦寺をひらいたことにより、比叡山といえば、この寺をさすこともある。

|

僧兵、なぎなた

僧兵は、寺や寺の領地を武士などからまもるために、武装した僧。この頃から、強い力をもちはじめていた。

なぎなたは、はばがひろく、そりかえつた刀に、長い柄をつけた武器。

|

近江の堅田の浮御堂

近江は、いまの滋賀県。堅田は、

いまの大津市の北部。

琵琶湖のいちばんせまいあたりで、

湖上交通や漁業がさかんであった。

|

あわれといえば、義朝らの一行もあわれであった。

信頼を追い返してまもなく、山法師(やまほうし)にかこまれた。

それは比叡山の僧兵らしかったが、落武者をおそって、よるいかぶとや刀をうばおうというのである。

おまけに、もしそれが源氏の一族ででもあれば、その首をとって、平氏からほうびにあずかろうというやっかいな法師たちである。

二、三百人が長いなぎなたと弓を持って立ちはだかった。

義朝たちはようやく法師たちを追いはらったが、このとき、義朝のたった一人の伯父である陸奥六郎義隆(よしたか)が、矢で首を射ぬかれて即死し、頼朝のすぐ上の兄である朝長(ともなが)もまた左のももを射ぬかれた。

油断はできなかった。都の近くでは、落武者狩りがどこに待ちぶせしているかわからない。

一行は山をこえて近江の堅田(かたた)にでて、そこから船でいっときもはやく源氏の武士のいる東国へのがれることにした。 ところが、堅田につくと、北風が強く、湖は波立って船が出せなかった。

しかたなく一行は湖岸にそって南下し、大津をまわって勢田(せた)の橋をわたらなければならなかった。

大津は都にはいる通り道である。とうぜん平氏がまもりをかためている。この人数では人目につき、かならずとがめられるにちがいない。

「それぞれ別の道をえらんで、ぶじに落ちのびることができたら、東国であおうぞ。」

義朝はそういって、家来たちとわかれた。

義朝の一行は、義平と、きずをおっている朝長と、頼朝と、家来の佐渡重成(さどしげなり)、平賀義信(ひらがよしのぶ)、鎌田正清(かまたまさきよ)、金王丸(きんおうまる)の八人になった。 |

大津市の三井寺(園城寺)

昔は園城寺(おんじょうじ、)と呼ばれ、

その門前町として、また湖上交通や街道が

あつまる宿場町として栄えていた。

|

勢田(せた、瀬田)の唐橋

琵琶湖から流れ出した瀬田川にかかる橋で、

瀬田の唐橋(からはし)として親しまれてきている。勢田は、いまの大津市の瀬田の古い表記。

|

山をこえた近江の道には、雪がつもっていた。

雪はひづめの音を消してくれて、つごうはよかったが、音がしないと、夜だから、たがいのあいだがはなれていてもわからない。

頼朝は雪あかりにたえず前をすすむ兄たちの姿をたしかめているつもりであったが、ふと気がつくと、前にだれの姿もなかった。ねむってしまったらしい。

むりもない。朝から戦場をかけまわり、やぶれてにげのび、途中では僧兵だちと戦って、一睡もするひまがなかったのである。

「父上。」

「兄上。」とさけんでみたが、返事がない。

ふきつける風の音ばかりが耳に鳴る。雪はあいかからずぶりつづいていた。吹雪である。

どれほどねむっていたのだろう。いま、どのあたりまできているのかもわからなかった。

雪の上に、かすかにのこった馬の足あとをたよりに馬を走らせた。

だが、それが父や兄たちの足あととはかぎらない。心ぼそかったが、ほかにすすむ道はない。

頼朝はいのるような気持ちで必死に馬を走らせた。

しばらくいくと、宿場らしい家なみがあった。

頼朝にはわからなかったが、そこは琵琶湖の東岸の守山

* (もりやま)の宿(しゅく)であった。*

守山 いまの滋賀県南部の守山市の中心地。中山道の宿場町として発達した。

夜中だというのに遠くにチラチラと灯がうごいた。

「よかった。父上がここを通ったかどうか、知っているかもしれない。きいてみよう。」

真夜中のあかりをあやしまないどころが、いかに源氏の跡取といわれていても、まだ十三歳の少年であった。

頼朝はいまはただ、父や兄に追いつくことばかり考えていたのである。

頼朝が馬をとめるよりさきに、あかりが近づいてきて声をかけた。 |

|

「馬をとめられよ。落人はとらえよとの、六波羅からのおふれがあって、夜番をしている。馬よりおりてもらいたい。」

頼朝ははっとして、自分のうかつさに気がついた。暗くてよくわからなかったが、二、三人の男がいるらしい。

あかりを持だない男が近づいて、しげしげと頼朝の顔をみると、子どもとわかったのか、

「さ、おりたまえ。手間はかけないから。」

そういって、まるで子どもをだきおろすように、両手をさしだした。

「えいっ、ぶれい者め。」

頼朝は源家の宝刀〈ひげ切りの太刀〉をひきぬくがはやいか、頭から二度、三度ときりつけた。

手ごたえがあった。

かかげていたたいまつの灯が雪の上に落ちて消えかかった。そのすきに、馬にむちを打ってかけだした。

危ないところであった。追ってくるかもしれないと思ったので、力をよりしぼってかけつづけた。

すると、またゆくてに馬にのった人影らしいものが見えた。頼朝は近づくまえから刀をぬいてかまえた。すると、

「佐(すけ、右兵衛佐=頼朝)どのではございませぬか。」という声がした。

間違いなく家来の鎌田正清の声であった。

「おお、正清。」

「心配いたしましたぞ。もしや守山の宿で落武者狩りにおあいになったのではないかと思いまして、さがしにまいったのです。ごぶじでよかった。」

「つい、馬ねぶりをしてしもうてのう。だが、やつらのおかげでぱっちりと目がさめた。それで父上たちは……。」

「とのもご心配です。はやくまいりましょう。守山の宿でもあのようすです。

この先の不破(ふわ)の関には、かならずや平氏方の者がつめておりましょう。

それで山にはいって遠まわりをしようとおおせです。山に入ればこの雪です。

佐(すけ)どのがあとを追われることもできませんし、さがすこともできませんので、もしやと思って正清がひきかえしてまいりました。

みなが、街道をはずれてお待ちです。いそぎましょう。」

正清はそういって、さきに立った。

「不破の関といえば、もうさきは美濃(みの、岐阜県)じゃのう。

わしはどれほどねむっておったのだろう。」

「お気をつけてくだされよ、佐どの。」

正清のやさしいことばに、頼朝の心はようやくなごむのであった。 |

古代の三つのだいじな関の一つで、

美濃の国の近江との国ざかい近くにつくられた(七八九年に廃止)。

いまの岐阜県不破郡関ヶ原町にあった。

|

5 鵜飼(うか)いの男 top

頼朝が追いついたので、義朝の一行はふたたび馬をすすめた。しかし、雪は深くなるばかりであった。

人もつかれているが、馬もつかれきっていた。雪をこぐ力をうしなって、またしても立ちどまった。

一行はついに馬をすてた。馬をすてると、今度はよろいが重くて、足がすっぽりと雪にしずんでしまう。

とうとうよろいもすてなければならなくなった。

このありさまでは、頼朝でなくても、いつ道にまよってはぐれるかもしれない。

義朝はみんなに、万一はぐれても美濃(みの)の青墓の長者、大炊(おおい)の屋敷で落ちあうことにきめた。

この屋敷は、義朝が都と東国をいききするたびにとまることにしていたし、そこには十歳になる義朝のむすめの夜叉姫(やしゃひめ)もいるのである。

青墓というのは、いまの岐阜県大垣市青墓町で、古くからの東山道の宿場町であった。

はたして頼朝はまた、この青墓にたどりつくまでにまよってしまった。

馬にさえのっていれば足のはやさは同じだが、馬からおりるとまだ少年であった。

背たけも低い。

悪いことには、さっきは馬上の馬眠りであったが、今度は力つきて雪の中にねむってしまったのである。

凍死しなかったのがふしぎなくらいであった。

頼朝は、たまたま通りかかった男にたすけられなかったら、確実に死んでいるか、死ななくても平氏方の者にここで捕われていたのである。

男は頼朝を見ていうのであった。

「あなたは源氏の公達(きんだち)であられましょう。」

「どうしてそれがわかる。」

頼朝には、もう嘘をつく気力もなかった。

「安心なさるがよい。自分はけっしてあなたの心配なさるような者ではない。

このあたりで鵜飼いをしている者です……。」

男は、義朝がこのあたりの山里にはいったらしいというので、今朝から平氏の武士たちが一軒一軒家を調べまわっているから、一刻もはやく、かくれなされ、というのである。

ちらっと、落武者狩りの手口ではないかと思ったが、おそろしく空腹であった。

それに、この男 一人なら、いざとなればまだきれるという気持ちもあったので、正直にうちあけた。

「私は左馬頭(さまのかみ)義朝の三男頼朝である。そなたを情けある者とみてたのむ、私を助けてくれぬか。」

「やはり、そうでしたか……。」

と、男はうれしそうにほほえんでから、

「そして、どちらへおいでになるおつもりで。」とたずねた。 |

鵜飼い

鵜は、からだが黒く、足に大きな水かきのある水鳥。もぐって魚をとるのがうまいので、飼いならして鮎をとらせることを鵜飼いという。

いまは、岐阜県の長良川が有名。

|

「青墓へ。」

「やはりそうでしたか。」

男は、自分の想像することが次々とあたるので、また同じことをいってよろこんだ。

「知っているのか。」

「大炊(おおい)の長者さまのお屋敷でございましょう。存じております。いつぞや、あゆを届けましたことがございます。

そのとき左馬頭さまがおいでになっていると、聞いたことがございます。」

「それは好つごうだ。案内してもらおう。」

「それよりまず、わたしの家においでくだされ。ひどくおつかれのようすで――。

そわに、そのお姿では、とてもまいれません。……そうです。女のきものをめしなされ。

あのお屋敷はおなご衆の出入りの多いところです。女装をなされば、あやしまれることもありますまい。」

男はますますふしぎなことをいうのである。だが、まんざら嘘をついているようすでもなかったので、とにかく世話になることにした。

頼朝は鵜飼いの家に二晩とめてもらった。

はたして平氏のさむらいが家さがしにやってきたが、いつほったのか、男は床下に穴までばってかくしてくれた。

そして三日めに、頼朝に女のきものを着せ、馬にのせて、青墓の大炊の屋敷までつれていってくれたのである。

大炊の一家は頼朝を見て、夢かとばかり喜んでくれたが、しかし頼朝はそこで、父義朝の死を聞かなければならなかった。

6 義朝(よしとも)の最期 top

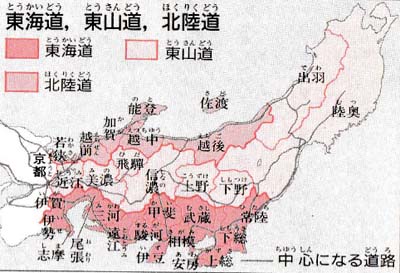

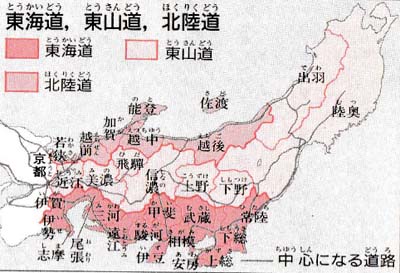

東海道

伊賀・伊勢・志摩(三重県)から常陸(ひたち、茨城県)までの十五の国と、そこを通っている、中心になる道路のこと。

東山道

近江・美濃・飛騨(ひだ、岐阜県北部)・信濃(長野県)・上野(こうずけ、群馬県)・下野・陸奥(むつ、福島・宮城・岩手・青森の四県)・出羽(でわ、秋田・山形の二県)の八つの国と、そこを通っている、中心になる道路をさしていう。

北陸道

若狭、越前、加賀、能登、越中、越後、佐渡 |

揖斐川(いびがわ)

岐阜県の西部を北から南へながれて、伊勢湾にそそぐ川。

|

知多半島の愛知用水

愛知県西部の伊勢湾と三河湾とをわける半島。気候が温暖で、1961(昭和36)年に愛知用水が完成してから、園芸や酪農が発達した。

* 内海の荘(うつみのしょう)

内海は、知多半島の先端近くにある南知多町の一部。荘は荘園のこと。

|

義朝が青墓についたのは、頼朝より三日前のことだった。

夜陰に乗じてうまく大炊の屋敷にはもぐりこめたが、町には平氏方の者がうろうろしていてあぶなかった。

父子はここでわかれわかれになることにした。

義平は越前・越中へ、朝長は信濃・甲斐方面にいって、それぞれその地の源氏を集め、義朝は東海道をくだって東国の源氏を集め、都に攻めのぼる用意をすることになった。

義平、朝長はすぐに出発したが、朝長は、山法師にうけたきずが悪化して歩けなくなって帰ってきた。

そして、父の重荷になるのを心配して、みずから命をたってしまった。まだ十六歳だった。

年の暮れの二十八日のことだった。

義朝は一刻もこの宿にとどまれないと考えた。

せめてお正月まではここに休んでからとひきとめる大炊のことばをふりきり、その夜のうちに揖斐川(いびがわ)にでて、大炊の弟の玄光という者のこぐ小船で海にくだり、知多(ちた)半島の内海の荘にむかった。

義朝につきしたがう者は、鎌田正清、平賀義信、金王丸のわずか三人だった。

内海(うつみ)の荘 *

には、このあたりでは力のある源氏方の在地武士(地方の豪族)長田忠致(おさだただむね)がいた。

忠致はまた、鎌田正清の妻の父でもあった。

忠致(ただむね)は義朝らをあたたかくむかえるかにみえたが、具足も持たないあわれな姿をみると、悪い心をおこしていた。

忠致は息子の景致をよんで、ひそかに話しあったのである。

「あの姿では、とても東国まではくだれまい。六波羅のおふれはもう諸国に伝わっている。わしらがのがしても、だれかがやるだろう。

むざむざと他人に手柄をたてさせてやるのももったいない。

義朝の首を届ければ、ほうびに義朝の領地が手にはいるかもしれないではないか……。」

というのである。

長田忠致は、もと平氏を名のっていた男であった。

それが、東国に源氏の力が強くなってくるのをみて、源氏方にのりかえたのである。

忠致は駿河(するが、静岡県)の国にも広大な領地をもっていた。

大将が源氏であろうと平氏であるうと、それはどうでもよかった。

ただおのれの領地をひろげることしか考えない男であった。

これはなにも忠致ひとりのことではなかった。

当時、豪族から武士となった多くの領主たちは、みな同じように考えていた。

その目的のためには、手段をえらぶことはなかったのである。

忠致が自分のむすめを源氏の大将である義朝の一の家来の鎌田正清にとつがせたのも、正清か相模(さがみ、神奈川県)の国の武士であったから、東国に領地をもつ手がかりをつくるためであったにちがいないのである。

義朝がそんな忠致を知らないはずはなかった。しかし、今度はその正清と一緒であったので、つい油断していた。

義朝が内海の荘について四日め、正月三日の夜、忠致と景致は風呂に入っている義朝を家来におそわせてさし殺した。

さわぎを知ってかけつけた鎌田正清も、景致に背中をさされて死んだ。あっというまのできごとであった。

「頼朝、頼朝はまだか……。」 義朝はそうつぶやいて、いきをひきとった。

あとからかけつけだ、金王丸はそれを聞いた。

「とのは雪にまよった佐どののことを気づかっておられるのだ。」

そう思った金王丸と平賀義信は、青墓に帰って、一刻もはやく頼朝をさがし、この一大事をつたえなければならないと考えた。

それで、忠致の馬屋からそっと馬をぬすんで、夜どおしかけつづけて青墓にもどってきたのであった。

「にっくき忠致め。」 話を聞いた頼朝は、肩をふるわせておこった。

すぐにも金王丸ののってきた馬で忠致を討ちにでかけるといいはった。

「との、おしずまりください。はやまってはなりませぬ。

ここが我慢のしどころでございます。」

金王丸は必死に頼朝をしずめるのであった。

「いや、私は雪にまよって遅れた自分がくやしいのだ。

守山の宿で私が遅れたときは、正清が私をさがしにきてくれた。その正清までが討たれるとは……。」

「ご自分をおせめなさいますな。何事も八幡大菩薩のご加護でございます。

お父上が亡くなられ、朝長さまがお亡くなりになりましたこれからは、とのが義平さまとお力をあわせて、もう一度源氏を建て直していただかなければなりません。」

そういったのは、としをとった大炊であった。

「兄上はどうしておられよう……。」

頼朝はまるで遠くをのぞむかのように、いつまでも天井の一角を見つめていた。 |

農業の神などとして信仰されていた

八幡神に、仏教と国をまもる神として

大菩薩という名をおくってできたもの。

この頃から、源氏一族の神とされるようになり、いくさの神として信仰が

全国にひろまつていく。危険な場面などで、

「南無八幡大菩薩」と、唱えたりする。

|

7 義平も、そして頼朝も top

長田忠致に討たれた義朝の首は、わざわざ都に運ばれてさらされた。正月九日、わずか六日後のことである。

義朝の死は、たちまち諸国に伝わった。

その頃義平は、越前の足羽にいて、源氏再興の兵をつのっていたが、義朝の死が伝わると、それまで挙兵を約束していたこの地方の豪族たちも、きゅうにしりごみしはしめた。

〈こうしていては、自分もいつ父上のように討たれるかもしれない。どうせ死ぬなら、都にのぼって清盛の首をとり、父上のかたきをとってから死のう。〉

義平はそう考えて、一人でこっそり都にもぐりこみ、その機会をねらっていた。

都はもうどこをみても平氏の天下であった。身をかくすすきもないように思われた。

義平は乞食ざむらいのような姿で、かくれ場所をさがしていた。すると、ひょっこり昔の家来にいきあった。

きくといまは六波羅の雑兵としてやとわれているという。

「そいつは好つごうじや。しばらくわしを家来だということにして、かくまってくれぬか。」

Tえっ、このわたくしめがあなたさまの……。」

「家来でつごうがわるければ、下男でよい。義平一生のねがいじや。」

そこまでいわれると、ことわるわけにはいかなかった。昔の家来は、しぶしぶ自分の宿に義平を案内した。

が、だれがみても、義平は下男というかっこうではなかった。

宿の主人はあやしんで、それとなく二人のようすをうかがっていた。

すると、下男であるはずの男が、食事のときはいつも主人より立派な膳(ぜん)を前にして食べている。

あやしく思った宿の主人は、そっと六波羅に密告した。

義平は、たちまち六波羅からかけつけた三百騎の兵にとりかこまれた。

しかし、六波羅の兵は義平をとらえることはできなかった。

それから七日間、義平は都のあちこちに出没して、なおも清盛をねらいつづけたが、とうとう力つきて、逢坂山で寝ているところをおそわれ、つかまった。

義平はその日のうちに、六条河原にひきたてられて首をはねられた。正月も末近い二十五日のことであった。

その頃、青墓の宿にとどまっていた頼朝は、ひそかに東国に旅立つ決心をしていた。 |

膳(ぜん) とくに、一人前の

食事をのせた台のこと。

|

逢坂山の関の碑

大津市の西部、京都府とのさかいにある山。平安時代に平安京を

まもる関所がつくられた。

「これやこの行くも帰るもわかれては知るも知らぬも逢坂の関」

(百人一首)など、和歌にも

よくよまれている。

|

それは義平が死んだからではない。頼朝はまだ義平の死を知らなかった。

頼朝に東国にくだる決心をさせたのは、鎌田正清の妻の死であった。犬炊が旅人から聞いたという話である。

正清の妻は相模の国のるす宅で、自分の父がねがえって、こともあろうに夫の主人である義朝を殺したということを聞くと、

「左馬頭さまにもうしわけない。源氏の方々になんともうしわけができましょうか。」

といって、自害したというのである。

〈いかに天下が平氏のものになるうと、東国にはまだそのような者がいるのだ。そして自分を待っていてくれる。〉

頼朝はそう思って決心したのだった。この年の正月に年号は永暦とあらためられた。 |

頼朝も十四歳になっていた。二月にはいってまもない日の朝はやく、家来がいてはかえってあやしまれるといって、一人で、なごりをおしむ大炊と妹の夜叉姫に見おくられて、馬にものらず、そっと大炊の屋敷をあとにした。

しかし、宿場の家なみをはずれてまもなく、二、三十人の手下をしたがえた武士によびとめられた。

「義朝どのの三男、頼朝どのとおみうけしたが、間違いか。」

武士は尾張守 平頼盛(よりもり)の家来、弥平兵衛(やへいひょうえ)宗清(むねきよ)と名のった。

頼盛といえば、平氏の大将清盛の弟である。

それほどまでの武士が自分を見はっていたのかと思うと、頼朝も覚悟をしないわけにはいかなかった。

さからうこともなくとらえられた。

そのあまりにも素直な少年武者の態度に、宗清はあわれを感じた。

top

**************************************** |