|

****************************************

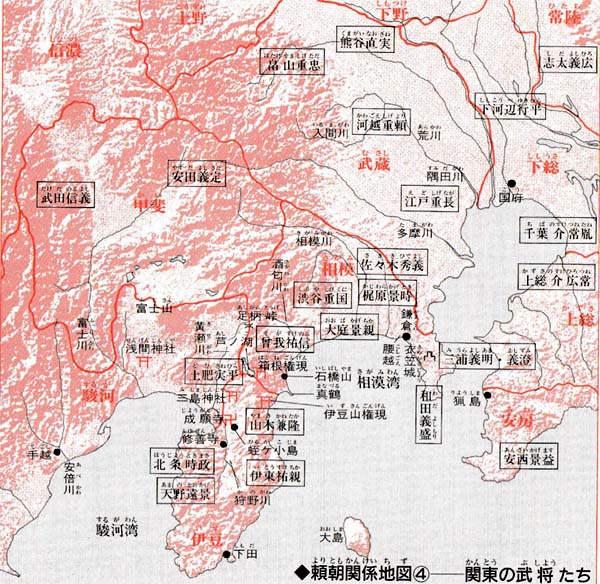

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

三章 おごる平氏

1 禅尼のなさけ top

頼朝は宗清につれられて都にのぼり、六波羅にひきたてられた。

清盛はすぐに斬首(ざんしゅ、首切り)を言い渡したが、身がらはしばらくそのまま宗清があずかるように命じた。

義平が打ち首になって、まだいく日もたっていない。

「頼朝の打ち首は今日だろうか、明日ろうか」京都の町さわがしかった。

清盛はそれを気にして、ほとぼりが冷めるのを待つつもりだったのかもしれない。

しかし、一方宗清は、青墓でとらえて以来、毎日頼朝と一緒にくらしているうちに、まだ若い頼朝がますますあわれに思えてならなくなっていた。

義平の死を頼朝に知らせたのも宗清であった。その時頼朝は思わず、

「兄上も……。」といったきり、じっと涙をこらえて、いつまでもだまっていた。

宗清は、そんな頼朝にそっときいてみた。

「命をたすかりたくありませんかのう。」

すると頼朝は、ほっとわれにかえったように答えた。

「保元(ほうげん)の戦いに叔父や多くのいとこをうしなった。今度のいくさでは、父上も兄上も、みな亡くしてしまった。

私は僧になって、亡くなられた一族のとむらいをしたいと思う。」

「ごもっとも、ごもっともですぞ。ようくお聞きください。

私の主人頼盛さまのお母上は、池禅尼(いけのぜんに)とおっしゃいます。

清盛どののまま母とはもうせ、お母上にあたられます。一族の方々からしたわれている、情け深いお方です。

いつぞやお屋敷におうかがいしたときに、禅尼さまは、

『そなたのところにいる頼朝というは、どんな子じゃ。』

とおたずねになったので、

『年よりは大きくみえまするが、ちょうどお亡くなりになりました家盛さまに、そっくりでございます。』

と申し上げたら、禅尼は、さもなつかしげなごようすでした。禅尼さまにお願いしてみれば、あるいは……というような気がします。」

頼朝は宗清の言葉をじっと聞いていたが、やがて思いつめたようにたずねた。

「その禅尼さまにお願いするとすれば、どなたをとおしてお願いすればよいものだろうか。」

「いや、できるかできないか、この私がねかってみましょうぞ。」

宗清は、まるでわがことのようにからだをのりだし、ひざを打っていうのであった。

宗清は、さっそく禅尼の屋敷にいってたのんでみた。

すると禅尼は、自分もどうにかしてたすけてやりたいものだと思っているといった。

しかし、清盛はなかなかゆるさなかった。

禅尼は、まごの重盛や、自分の本当の子の頼盛にもたのんで、清盛をなだめてもらった。 |

|

池禅尼の熱心な頼みは、ついに清盛をうごかした。頼朝は、斬首はまぬがれ、’伊豆へながされることになった。

頼朝の命がたすけられたと聞いて、それまでかくれていた二、三人の家来がたずねてきた。

それから、頼朝の乳母であった比企尼(ひきのあま)もたずねてきた。

一二6○(永暦一)年三月二十日、頼朝はこれらの人々につきそわれて旅立つことになった。

いずれも禅尼のはからいであった。

もちろん、そのほかに六波羅の命をうけた護送の役人がつくことはいうまでもない。

頼朝はそのまえの日に、禅尼の屋敷に最後のいとまごいにいった。

父も母もない頼朝にとって、いまは親身になさけをかけてくれるのは、この尼一人である。

まるで祖母にでもあっているかのように、尼の前にでただけで、もう涙をこらえることができなかった。

「禅尼さまのおかけで、私の命はたすかりました。このご恩、いくたび生まれかわっても、忘れることはございません。」

頼朝がいうと、禅尼も、いじらしい頼朝をあわれに思うにつけ、十一年まえに同じ年ごろで亡くしたわが子家盛のことが思いだされ、昔をしのんで泣くのであった。

その日二人は、夜おそくまで別れをおしんで語りあい、あくる二十日の夜明け方、頼朝は禅尼の屋敷をあとに東をさして旅立った。

|

蛭(ひる)ヶ小島 頼朝がながされたあとだとして、

江戸時代に建てられた碑があるのは、田野の

中であるが、これは、狩野川がよく洪水をおこし、

そのたびに水路がかわっかためといわれる。

|

狩野川(かのがわ) 伊豆半島の天城峠近くからながれだし、沼津市で駿河湾にそそぐ川。

三島から下田をむすぶ下田街道が川岸を通じ、

また、川ぞいに温泉地が多い。

|

春ぜみのしぐれ

春ぜみは、五、六月に松林でギーギーと鳴く、日本にだけいる蝉(せみ)。しぐれは冬の初め頃、ぱらぱらとふつてはやむ雨のことで、ここではせみの鳴き声にたとえている。

|

頼朝のながされたところは、伊豆の蛭(ひる)ヶ小島というところだった。

「小島というから、私は海の中かと思うていたが。」

配所についた頼朝は、意外そうにいった。

近くに狩野川(かのがわ)がながれ、小島というのは、その川の中州であった。

島になるのは、よほどの犬水がでたときのことらしかった。

都をでるときは、まだ春もあさかったが、あたりの山にはもう春ぜみのしぐれが聞こえて、初夏のようだった。

北には富士の山が雪をいただいて、すっくとそびえている。

けしきはよいが、すべては茫々として、都にはない風景であった。

しかし、平清盛はそんなところに頼朝を野ばなしにしたわけではない。

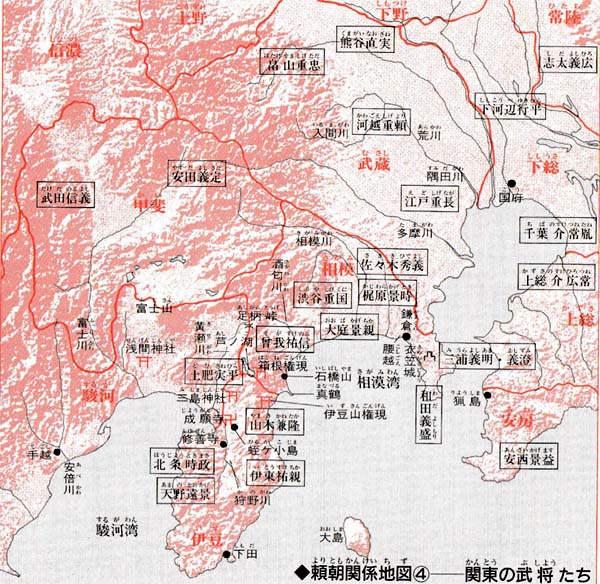

すぐ東の丘のむこうの山木というところには、山木判官兼隆という平氏の役人の館がある。

狩野川をへだてた反対側には、このあたりに勢力のある北条時政(ときまさ)の館がある。

また伊豆半島の東海岸には、伊東祐親(すけちか)がいる。

北条も伊東も、清盛からきびしく頼朝を監視することを命じられていた。

頼朝は宗清に、もし命がたすかったら、僧になって亡くなった一族のとむらいをしたいといった。

また、命の恩人の池禅尼からも、こういわれてきた。

「伊豆にまいったら、もうけっして弓矢を手にしてはなりませぬぞ。

東国の者は狩りを好むうですが、そなたはしてはなりませぬ。」

昔、狩りはえものをとるためではなく、いくさのけいこであった。

頼朝は禅尼のいいつけをまもり、読経、写経の毎日をすごしていた。

また、月に一度はかかさず伊豆走湯山(そうとうさん)の伊豆山権現(ごんげん)と箱根権現と三島神社におまいりした。

そしてこれらの社寺の別当から教えをうけ、もっぱら経やいのりを学びつづけるのであった。

その頃の頼朝は、ただ禅尼のいいつけをまもるというよりは、自分も僧になることを本当に考えていたのかもしれない。 そんな頼朝のようすは、北条時政や伊東祐親から都に報告され、清盛をさぞ安心させたことだろう。

都から母親のようにつきそってきた比企尼(ひきのあま)は、頼朝を伊豆におくりとどけると、夫の比企掃部允(ひきのかもんのじょう)のいる武蔵の国の比企郡に帰っていった。

しかし、その後も頼朝の食料や衣類はすべて比企からおくりつづけられたので、くらしにこまることはなにもなかった。

伊豆には、北条、伊東のほかにも狩野(かのう)、土肥(どひ)、工藤(くどう)、宇佐美(うさみ)などの豪族たちがいた。

いまは平氏の天下なのでなびいているが、もとはといえば源氏に心をよせていた武土たちである。

そこへ源氏の大将のあととりがながされてきたとなると、一緒になって平氏をたおそうなどということまでは考えなかったが、無関心ではいられない。都育ちの頼朝にあこがれる気持ちもあっただろう。若い武士たちが次々と頼朝のところへたずねてくるようになった。

ときには狩りにさそわれることもあっただろう。はじめは禅尼のいいつけをかたくまもってはいたが、そのうちに、たまにはつきあうようになった。狩りはいくさのけいこであるが、武士たちの社交の場でもあった。一緒にたのしく狩りをすることによって、いつのまにかたがいにふかく相手を知ることもできる。都の武士しか知らなかった頼朝は、はじめて東国の武士たちの心情にふれることができた。 |

|

また、頼朝は伊豆にきてから農民に接することも多くなった。

都では、低い地位ではあったがはやくから官位をもらっていたので、自分につかえて雑役をしてくれる人くらいしか、武士や役人のほかの人を知らなかった。

こんな話がつたわっている。

蛭ヶ小島から三島神社へいく途中に、原木(ばらき)というところがある。

そこは三島へいく道と狩野川ぞいにいく道とのわかれ道になっている。

その辻に、いつも草もちを売っている老婆がいた。

その老婆は、頼朝がどのような者かは知らなかっただろうが、人のうわさで都からながされた流人(るにん)であることだけは知っていたのだろう。

三島神社におまいりするために頼朝がここを通ると、かならず、さも気の毒そうに、

「ささ、遠慮せずにお食べなされ。お代などはいりません。」

といって、草もちをくれるのだった。頼朝は、素朴な老婆の気持ちがよほどうれしかったのだろう。

「ねがいがかなって世にでることがあったら、かならずや、あつくお礼をしよう。」

と、老婆に約束した。

のちに頼朝が将軍になったとき、老婆はもうこの世にいなかったが、頼朝は約束をまもって、そこに成願寺という小さなお寺を建て、お寺の内に、老婆のお墓をつくってやったという。

逆境にあって、はじめて知った人のなさけである。 |

成願寺 いまの静岡県田方郡

韮山(にらやま)町にあり、

境内に「もち売り姥」の墓がある。

|

こうして蛭ヶ小島のくらしになれるとともに、頼朝も成人していった。すると、やはり一番気になるのは都のことだった。

たずねてくる近くの武士だちからも話は聞いていたにちがいないが、それはみなまた聞きである。

もっともたしかな情報は、都にいる三善康信(みよしやすのぶ)という人の便りだった。

頼朝には、比企尼のほかにもう一人の乳母がいた。三善というのは、その乳母の妹の子であった。

遠い伊豆にながされる頼朝に同情して、毎月かかさず三度ずつ便りをくれた。

はじめは「都に病気がはやっている。」とか、「今日はこんなものを食べた。」とか、さびしがっているだろう頼朝をなぐさめるための便りだった。三善康信という人は、はじめは朝廷のごく下っぱの役人だったが、そのうちに中宮大夫属(ちゅうぐうだいぶのさかん)という高倉天皇のきさき徳子

* につかえる役人となった。

* 高倉天皇のきさき徳子 高倉天皇(1161〜1181年)は、後白河天皇の七番めの皇子。

5歳で退位した六条天皇をついで、8歳で天皇になり、19歳で位を3歳の安徳天皇にゆずった。

その安徳天皇を産んだ、きさきの徳子は、平清盛のむすめで、のちに建礼門院と名のる。

頼朝への便りも、しぜん宮中のようすや、六波羅の平氏のようすなどが多くなった。

頼朝はいつもそれをむさぼるように読んでいたという。

頼朝が都のようすを知る道が、もう一つあった。

頼朝には、同じ母から生まれた妹があった。

その妹が、都で一条能保(よしやす)という公卿と結婚した。

もちろん頼朝が蛭ヶ小島にきて、いく年もたってからのことである。

この能保が頼朝に、たえず都のようすを便りで知らせるようになった。

三善康信の情のこもった便りとちかって、頼朝からも都のようすをいろいろ問いあわせ、それに答えて都の情勢をくわしく通報していたようである。

伊豆をはなれることのできない頼朝にとっては、天下の大勢を知る大切な情報源であったにちがいない。

ところで、頼朝はこの蛭ヶ小島に二十年の長いあいだをすごすことになるのだが、頼朝がいなくなってからの都は、一体どうなっていたのだろうか。

2 いきおいづく平氏 top

平治の乱のあとの都は、全く平氏のものとなっていた。

清盛は太政大臣となり、位は従一位(正一位につぐNo2)にまでなった。

太政大臣といえば、左大臣、右大臣の上に位して、臣下として最高の地位である。

もう貴族につかえる武士ではない。公卿も公卿、最高の貴族である。

長男の重盛(しげもり)をはじめ、一族の者もそれぞれ官位がのぼり、三位(さんみ)以上の公卿が十六人、殿上人(でんじょうびと)は、じつに三十人をこすというありさまだった。

清盛は元々源氏の義朝などより、天皇や上皇、貴族たちにうけがよく、そのうえに世わたりもうまかった。

平治の乱の原因の一つになった二条天皇のそばにつかえる人々の不平問題は、戦いがおわっても、まだくすぶっていた。

はじめは清盛の敵にまわりながら、のちにあわてて清盛方についた藤原経宗(つねむね)、惟方(これかた)は、やはり政治を天皇に取り戻そうとしていた。

一方、後白河上皇も、なかなかの政治家で、政治を天皇にゆずろうとはしなかった。

もし清盛が武骨一点ばりの武士だったなら、どちらか一方を討ちほろばすようなことをしていたかもしれない。

しかし、清盛は政治家であった。上皇と天皇のあいだをうまくおよぎまわってとりなした。

また、藤原氏は、いくさがおこるたびに世間から影をひそめるありさまだったが、なんといっても古くからの貴族である。

戦いにこそ力はなかったが、まだまだすてることのできない力である。

清盛はそうした藤原氏の勢力ともうまくつきあいながら、そのかげで自分の力を着実にのばしていた。

清盛には九人のむすめがあった。そのむすめたちを次々と、摂政や関白の家にとつがせ、古い貴族たちの親戚となり、仲良くつきあった。

しまいには、二番めのむすめ徳子を、高倉天皇のきさきにして、とうとう天皇の親戚となった。

一昔まえの藤原氏と全く同じいきおいである。藤原氏には武力がなかった。しかし平氏はたくさんの武士をもっている。

位と名誉と力と、そして財力と、もうそなわらぬものはなにもなかった。

清盛は、都の西八条にりっぱな屋敷をつくった。

弟や子や孫たちは、公卿たちがしてきたと同じように、そこで和歌をつくり、音楽をたのしんで、その日その日をすごしていた。 清盛は、国の政治をほしいままにおしすすめることができた。

福原(神戸市兵庫区)にりっぱな別荘をつくり、そこに港をつくって、その頃中国にあった宋の国と貿易をした。

そこからあかる利益は莫大なものだった。

平氏一門の領地は日本全国いたるところにあり、その数は五百か所にのばった。そこからはいる収入もまた莫大なものであった。

また清盛は、瀬戸内海の厳島(いくつしま)にもりっぱな神社をつくり、海のまもり神をまつった。厳島は瀬戸内海のちょうどまんなかにある。

ただ神をまつるだけでなく、ここを足場に船の往来も便利にしようというわけであった。

厳島は緑の美しい島である。その緑を背景に優雅な建物をならべ、建物と建物のあいだを朱ぬりのわたり廊下でつないだ。

その正面の海の中に大鳥居を高々と建てた。潮がみちると、海水は回廊の下までさし、朱ぬりの建物と後ろの山の緑が海にうつり、美しく波にゆれた。

清盛は月に一度は福原から船で厳島におまいりした。その時には、上皇や都の公卿たちもまねいて、歌やおどりの会をもよおした。 |

|

「平氏にあらざれば人にあらず。」といわれたのはこのころだった。また、そうした平氏のいきおいをみて、

「清盛は、しずむ夕日をよびもどす。」ともいわれた。

けれども、平氏ばかりが栄える世の中に、不平をもつ者がいないはずはなかった。

ひそかに平氏をたおそうとする者もあらわれた。

3 鹿ヶ谷(ししがだに)の秘密 top

京都の東山に、鹿ヶ谷というところがある。まわりは山にかこまれ、そのむこうは近江の三井寺につづいている。

そこに俊寛(しゅんかん)という僧の山荘があった。

ある夜、この別荘で酒もりがあった。集まった者は、藤原成親

*1 (なりちか)、成経 *2 (なりつね)、西光

*3(さいこう)、平康頼 *4 (やすより)、俊寛(しゅんかん)、静賢(じょうけん)、そして源行綱(ゆきつな)といった面々であった。

*1 藤原成親(なりちか 1137〜1177年)平治の乱では、藤原信頼万についてやぶれたが、平重盛のむすめのむこだつたため死罪をまぬがれた。

のち、後白河法皇のそばにつかえ、平家ににらまれる。

*2 成経(なりつね) 藤原成親の子。鬼界ヶ島にながされるが、高倉天皇のきさき徳子が赤ちゃんをみごもつだことで、ゆるされる。

*3 西光 藤原師光(もろみつ、?〜1177年)のこと。平治の乱で藤原信西が死んだので、出家して僧になり西光と名乗った。後白河法皇のそばにつかえる。

*4 平康頼(やすより) 後白河法皇のそばにつかえ、鬼界ケ島にながされた。そこで出家し、性照(せいしょう)と名のる。 |

京都の東側のくぎりになっているなだらかな東山。

「東山三十六峰」といわれ、

「ぶとん着て寝たる姿や東山」という句もある。

|

俊寛(1142〜1179年)

真言宗の僧で、後白河法皇のそぱにつかえた。

その悲劇の生涯は、物語や劇などにとりあげられている。

|

日ごろから親しい者ばかりである。しかし、それにしては、だれ一人酔う者もなく、重苦しい雰囲気だった。

黙々とたがいにさかずきをかわしているうちに、なかの一人の静賢が、いちだんと声をひそめていった。

「ところできょうは、けっしてうっかりしたことを口にしてはなりませぬぞ。壁に耳あり。人に聞かれるようなことがあっては、それこそ一大事ですぞ。」

一同その言葉に、しんとだまりこんでしまった。深い山の中である。

声がとだえると、なんだか本当にだれかが外にきているような気がして、大納言の成親がそれとなく外のようすをうかがうために立ちあがった。

するとその時、酒のはいった瓶子(へいし)が、着物のそでにひっかかってたおれた。

外をうかがってはみたが、かわったようすもない。

成親はあまりびくびくした自分がてれくさくなった。

それで、ふりかえると、たおれた瓶子を指さして、おどけたように、

「ほれ、へいしがたおれてござるわ。」といった。

酒をいれる瓶子(へいし)と平氏をかけたしゃれである。それを聞くとみんながわらった。

そのひとことで、重苦しい空気がいっぺんにふきとんだ。

きゅうに酔いがまわったのか、今度は平康頼がふらりと立ちあがると、おかしな身ぶりでおどりながら、うたうようにいった。

「ああ、あまリヘいしがたくさんござるによって、わしはこんなに酔いました。気分がわるい、気分がわるい。」

またみんながわらった。

すると今度は俊寛が立ちあがり、

「さてさて、それではなんとする、なんとする。」とうたうと、すかさず西光がつづけた。

「さればでござる。へいしの首をとるよりほかはござるまい、ござるまい。」と、瓶子を手にさしあげ、

「さて、とったる首は、かけねばなるまい。かけねばなるまい。大通りをば、ぐうっとぐうっとひきまわし……。」

といいながら、まるで罪人をひきまわすようなしぐさで、瓶子をひきまわし、それを柱にしばりつけた。さらし首である。

またみんなどっとわらいころげた。

これはまるでうっぷんぱらしである。しかし、みんなはただこんな冗談をいってふざけあってばかりいたわけではない。

本当は、六月の祇園祭りの日に、にぎわいにまぎれて、清盛の六波羅の屋敷に火をつけようという相談をしていたのであった。

こうした秘密の会合は何度もくりかえされていた。

ところが、その相談がまとまらないうちに、一緒にふざけあっていた行綱がうらぎって、こっそり清盛に知らせてしまった。

清盛はおどろいて都に七千騎の兵を集めて警戒してから、鹿ヶ谷に集まった者をかたっぱしからとらえた。 |

瓶子 酒をいれてつぐ、口が細く、

胴がふくらんだびん。とっくり。

祇園祭り 京都の八坂神社の

祭り。いまは7月17日から

24日までおこなわれ、17日に、

華やかな山ぼこが市内をめぐる。

|

この会合を計画したのは成親であった。

清盛は西光をきびしくとりしらべて白状させた。行綱が告げたとおりであった。

しかもこの秘密の会合に後白河法皇(1169年、後白河上皇は出家して僧となり、法皇となった)もかかわっていることがはっきりとした。 清盛は西光をきり、成親はいったん備前(びぜん)にながしてから、人をつかって暗殺した。

成経(なりつね)、康頼(やすより)、悛寛(しゅんかん)は遠い九州の南の鬼界ヶ島(きかいがしま)にながした。

清盛は法皇もとらえるつもりだったが、さすがにそれはできなかった。

子の重盛にとめられたので思いとどまったともいわれている。

|

鬼界ヶ島 鹿児島県南部にある火山島の硫黄島のこと。

標高704mの硫黄岳があり、最近までいおうが採掘されていた。

俊寛の墓がある。

|

4 清盛の横暴 top

鹿ヶ谷の事件は、清盛のひと声でかんたんにかたづいた。このとき清盛はちょうど六十歳だった。

これまでは後白河法皇にたいしては、遠慮もし、気にいらぬことがあっても、むだな争いはさけ、うまくたちまわってきたのだが、もう我慢ができなくなってきた。

いくら位が高くなり、公卿であり貴族となっても、元々武士であった。いざとなれば武力をつかうことしか考えなかった。

六波羅の屋敷はいつも厳重に警備をかため、平氏にさからう者はかたっぱしからとらえた。

“耳聞きの禿童(かむろ)”などというものをつくったのも、その頃のことだった。

十四、五歳の少年を三百人集め、髪を短く幼児のようにかりそろえ、都じゅうにはなった。

少年たちには、どこへいくこともゆるされた。

よほどの官位がなければはいれない御所や院の役所の中にでも、自由に出入りできる権限があたえられていた。

そしてすこしでも平氏の悪口をいう者があれば、六波羅に通報する。

するとすぐに兵がいって、その者をとらえるのである。

きまりもなければ証拠しらべもない。ただぶきみなかっこうをした少年に、「あいつがいった。」と一言いわれれば罪人になってしまうのである。

間違えられてとらえられる人も多かった。位の高い者から庶民まで、平氏のことは口にすることができなくなった。人々はおそれ、沈黙した。

こういう政治のやり方は恐怖政治、暗黒政治とよばれる。

武力をもった者が政権をにぎると、いつの時代にもこういうおそろしいことがおこることが多い。

一一七八(治承二)年、高倉天皇のきさきになった清盛のむすめ徳子に皇子が生まれた。

これは清盛にとって、なによりうれしいことだった。翌月には皇太子にたて、清盛は皇太子の祖父となった。

しかし、これはだれがみてもむりやりな感じだった。

皇子が生まれることは、後白河法皇にとっても、まごが生まれるのだから、同じようにめでたいことであった。

お産のときはしきたりに従って、法皇は徳子のまくらもとにいって、安産のいのりをした。

めでたく皇子が生まれると、清盛は法皇に、絹と綿をお礼にあげた。法皇は、

「これでは、私はまるでおいのりの商売人のようだ。くらしがたつというものだ……。」

と、思いあがった失礼な清盛のやり方をおこった。

しかし、清盛にとっていいことはつづかなかった。

あくる年、三女の盛子が亡くなった。六月のことである。つづいて七月には、長男の重盛が亡くなった。

つづく不幸を聞くと、都の人々は、清盛がたくさんの人を死刑にしたたたりだとうわさした。

徳子にしても盛子にしても、みな平氏一族の力を大きくするために清盛が天皇や藤原家にとつがせた娘たちである。

盛子は藤原基実 *1(もとざね)の妻になり、基実が死んでからは、あとをついだ息子の基通

*2 (もとみち)の後見人をしていた。

*1 藤原基実 1143〜1166年。15歳で右大臣、16歳で二条天皇の関白となった。その出世のはやさで、人々をおとろかせたが、これは、後白河上皇の力によるところが大きい。

*2 基通 藤原基(1160〜1123年)のこと。清盛の力で関白になるが、のちに後白河法皇をたすけ、源義経と手をくんだ。近衛殿に住み、子孫は近衛を家名とするようになる。

基実ののこした財産や領地は莫大なものだった。重盛は清盛のあととりである。

はやくから高い官位について、その財産や領地は大きかった。

それらのものをだれが相続するかというのは大きな問題だった。

後白河法皇はこの機会に、盛子や重盛のもっていた領地を、清盛にことわりなしに取上げてしまった。

おまけに、盛子の子基通をおいこして、清盛の反対派の藤原氏の師家(もろいえ)というわずか八歳の子どもを中納言という高い位につけてしまった。

こうしたやり方は、まるで都という将棋盤の上で、法皇と清盛が駒をすすめたりとったりして、勝負をしているようなものである。

やりとりされる領地にはたくさんの農民がくらしている。

そんな農民が苦しんでいようがいまいが、どうでもよかったのである。

清盛はその頃福原の別荘にくらしていたのだが、すぐに六千の兵をつれて都に帰り、法皇派の関白基房(もとふさ)と中納言になったばかりのその子師家(もろいえ)をやめさせ、死んだ盛子の子ども基通(もとみち)を関白にした。

そのうえ、法皇派の平氏に不満をもっている公卿四十人をその地位からひきおろし、そのうちの何人かを、尾張や信濃の地にながした。

そして、かわりに平氏の一族をその地位につけた。

それだけではなかった。法皇を鳥羽殿(とばどの)におしこめ、出入口には武士をたてて見はらせた。

勝負は清盛の勝ちにおわるかにみえた。しかし、院政の世の中では、天下の君は後白河法皇である。

いかに力があっても、清盛は臣である。臣が君をおしこめる。

それはどんな理由があっても、あきらかにむほんであった。

地方にひそんでいた源氏にとっては、これがなによりの立ちあがりの理由となった。

高倉天皇は、父の法皇と、皇后の父、つまり義父である清盛とのあいだを、なんとかして円満に解決したいと思った。

しかし、なかなか清盛のいかりはとけそうになかった。

あくる年(治承四年)の二月、高倉天皇は位を清盛のまごにあたる皇太子にゆずった。

安徳天皇である。まだ三歳になったばかりであった。

天皇が位をゆずって上皇になると、まず比叡山や、奈良の寺や神社におまいりをし、報告する習慣になっていた。それは国の行事のようなものだった。

ところが高倉天皇は、遠い瀬戸内海に清盛がつくった、平氏の氏神である厳島神社に参詣(さんけい)したいともうしでた。 |

鳥羽殿があったあたりの最近のようす

京都の鳥羽に、白河・鳥羽の両上皇が住んだ、林や泉のある美しい宮殿。まわりには公卿の家もたちならんで、都がうつってきたようであったというが、しだいにすたれて、田野に戻ってしまった。

|

清盛の機嫌をとってのことだった。

ところが、比叡山や奈良の僧兵たちがさわぎだした。僧兵というのは、大きなお寺にやしなわれている、弓やなぎなたで武装した僧のことである。

このころ、荘園の領主が、たくさんの兵士をやしなって領地をまもっていたと同じように、大きな寺ではそういう僧兵をやしなっていたのである。

そして都の近くにいる僧兵たちは、政治を左右するほどの力ももっていた。

「上皇が厳島においでになるというのは、清盛のはからいにちがいない。

法皇さまと上皇さまをおつれして、清盛をたおすのだ。」

僧兵たちがさわぎだした。しかし、これは成功しなかった。そんななかを、上皇は、たくさんの平氏の武士にまもられながら、都をたって厳島にむかった。このさわぎで、清盛の横暴なふるまいが、だれの目にも、いっそうはっきりとうつるようになった。

5 源三位入道頼政 top

|

いくら、「平氏にあらざれば人にあらず。」といわれた世の中でも、都に一人の源氏もいなかったわけではない。

源頼政という人がいた。大江山の酒呑童子を征伐したとして有名な源頼光(よりみつ、“らいこう”)の五代めの子孫である。

若いときから天皇の御所につかえてきた宮廷武士である。弓の名人で、天皇を夜ごとになやます「鵼」(ぬえ)という化け物があらわれたとき、一矢で射落としたという話も有名である。

平治の乱のとき、はじめは当然源義朝の味方であったが、義朝か上皇や天皇の敵となってしまうと、義朝をすてて平氏に味方した。頼政はどうしても皇室にそむくことのできない人であった。

それからずっと平氏の味方としてすごしていたのだが、やはり平氏の世の中ではあまりおもくもらいられることはなかった。 |

大江山

京都府福知山市の北のはしにある千丈ヶ岳のこと。

標高833m。山中に酒呑童子(しゅてんどうじ)が

いたという洞穴がある。

|

酒呑童子

大江山に住んでいたといわれる鬼神。

京の都へでて、金品や女性をうばったりしたため、源頼光や渡辺綱、坂田金時らが天皇の命令で退治したという話が、鎌倉時代のおわりごろつくられた。

|

ようやく四位の位まではもらったが、そのままいつになっても位はのぼらなかった。

ながく御所につとめただけに、学問もあり、とくに和歌がしょうずだった。ある時こんな歌をよんだ。

| のぼるべき頼りなき身は木のもとに 椎(しい)をひろいて世をわたるかな |

いっこうに位がのぼる知らせがないので、私はいつまでも本の下で椎(しい、四位の位)の実をひろって世をすごしているというわけである。

この歌をよんだおかけで、ようやく三位(さんみ)の位にのぼることができたという。

三位になると出家したので、「源三位(げんざんみ)入道」とよばれるようになった。このとき頼政はもう七十五歳であった。

このように和歌もじょうずで、また正直だったので、清盛も一目おいていたのだろう。

源氏の人間でありながら、清盛からいじめられることもなかったようである。

しかし、けっして平氏一族から大事にされたわけではない。

ある時、頼政の長男仲綱(なかつな)のところに、東国から星鹿毛(ほしかげ)という名馬がおくられてきた。

神綱は父の歌の言葉からとって、その馬に“木の下”と名づけ、宝物のように大切にしていた。

名馬“木の下”のうわさは、都じゅうにひろまった。

すると、右大将であった重盛の弟の平宗盛(むねもり)が、その話を聞いて、仲綱のところへつかいをよこし、

「都じゅうに聞こえた名馬を、なにとぞおゆずりねがいたい。」といってきた。

|

椎(しい)

高さ25メートルぐらいにもなる、常緑の木。

実はどんぐり状で、そのまま食べたり、

こなにして、もちをつくつたりする。

木材は建材や家具材に、また、

しいたけを栽培するのにつかわれる。

五、六月ごろ、強いにおいの、

うすい黄色の花をさかせる。

|

言葉こそていねいだったが、あきらかに平氏の権力にものをいわせたいい方である。 仲綱はこまった。

「いいえ、けっして名馬というほどの馬ではございません。

それに、すこしのりつづけて、つかれさせましたので、しばらく田舎にやすませてあります。」

といって、ことわった。

宗盛はいったんはあきらめたが、家来たちの口から、仲綱が“木の下”にのっているのを見かけたと聞くと、

「さては、おしいものだから、一時のがれにあんなことをいったな。」

と、一日に何度もつかいをだし、さいそくした。

|

くら

人や荷物をのせるために、馬の背につける道具。このころのくらは、木でつくり、うるしなどをぬって、きれいな貝で模様をつけたりした。

|

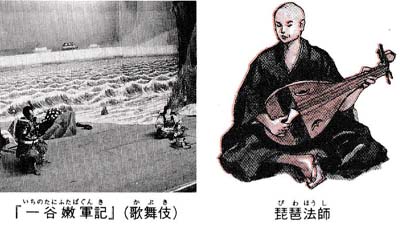

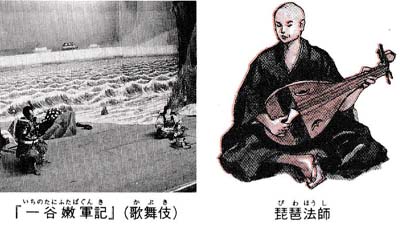

*『平家物語』 平清盛を中心に、平家一門のさかんになつていくさま、ほろんでゆくさまを

えがいた物語。琵琶法師たちによって語りつたえられ、文章もみがかれていき、

のちに能や歌舞伎などの演劇に、大きな影響をあたえた。

|

仲綱の父頼政も、右大将からのたびかさなるさいそくを無視することもできず、

「それほどほしいというものは、あげるがよい。

ものおしみをすると、武士の名がすたるというものだ。」とすすめた。

仲綱はしぶしぶ“木の下”を宗盛におくった。

宗盛は“木の下”を見て、なるほど名馬だと思ったが、しぶった仲綱がしゃくにさわった。

それで、名馬“木の下”の横腹に「仲綱」と大きく焼き印をおさせ、客がきて名馬を拝見したいというと、大声で、

「それっ、仲綱に“くら”をおけ。仲綱をひきだせ。仲綱にのれ。仲綱をむち打て。」

などとさけんだ。

このことは、頼政親子の耳にもはいった。

「これまで、しのびにしのんできたが、これほどの侮辱を、どうしてだまっていられよう。」

親子は、なんとしても平氏を討とうと心に誓った、というのである。

木の下に椎をひろうという和歌で三位の位をもらったという話も、名馬の話も『平家物語』

* という本に書かれている話である。

こうした話は、どれほどまで本当のことかどうかはわからないが、平氏の世の中に生きてきた頼政のくやしい気持ちは本当のことだろう。

6 頼政と以仁王(もちひとおう) top

一一八〇(治承四)年四月九日の夜、頼政と仲綱は親子で三条にある以仁王の御所をひそかにたずねていた。

その日はちょうど厳島神社にいっていた高倉上皇が、都に帰ってきた日だった。

以仁王というのは、後白河天皇の第二皇子で、二条天皇はその兄、高倉天皇はその弟にあたる。

当然、天皇になる順番がまわってくるはずだったが、三歳の安徳天皇は皇位についても、三十歳の以仁王には順番がまわってこなかった。

王は平氏とのつながりがなかったからである。

頼政は一心に以仁王に説いた。清盛のこれまでのわがままなふるまい、おしこめられている法皇の苦しみ、天下の人民のなげき。

これをすくうには、以仁王のご命令で国々の源氏をよび集めるほかはないということを、熱心に説きすすめた。

はじめのうちは王もなかなか心がきまらないようすだった。

しかし、もう八十歳近い頼政は、すぐれた武士であり、学問もあり、頼りになる人間であった。とうとう王は承知した。

清盛のふるまいをくわしく書き、これをほろぼすために、兵をつのる令旨

* (れいし)をつくり、これをさっそく諸国の源氏にとどける手はずをきめた。

* 令旨(れいし)というのは、皇族がくだす命令である。

ちなみに、天皇の命令はおもてむきのものを詔勅(しょうちょく)、うちわのものを宣旨(せんじ)という。

そのつかいには、義朝の弟、新宮十郎行家(ゆきいえ)がえらばれた。

平治の戦いにやぶれ、紀州の熊野にかくれていた源氏の武士である。

よろこんでこの大役をひきうけた行家は、都をたって、まず熊野の新宮の人々を味方にいれようとした。

ところが熊野地方は、平氏と関係のふかい土地であった。

たちまち熊野の神社から、都に、そして福原へと急使がとんだ。秘密はもろくももれてしまった。

福原でこれを聞いた清盛は、すぐ都にのぼり、

「以仁王(もちひとおう)をとらえよ。そして土佐にながすのだ。」

といって、以仁王をとらえるために検非違使(けびいし)に、王の屋敷にいくよう命じた。

ところがその検非違使庁に、頼政の子兼綱(かねつな)がつとめていた。仲綱の弟である。

命令をうけて兼綱はおどろいた。

「これはたいへんだ。一刻もはやく、王をどこかへおかくし申し上げなければならない。」

兼綱からの知らせをうけた仲綱は、父頼政に連絡した。頼政もおどろいた。

「いったい、どこでもれたのだろう……。

だが、清盛がおまえに命令したということは、わしらがこのくわだてにくわわっていることを知らない証拠だ。

わしはすぐ王を園城寺(おんじょうじ)におつれしてかくす。おまえは六波羅に帰って王の行方はわからないと報告せい。」

頼政は以仁王と一緒に園城寺にはいった。

令旨はでたものの、まだ諸国につたわるまでにはなっていない。僧兵を頼りにするしかなかった。

王が園城寺(三井寺)ににげたらしいということは、まもなく六波羅にもわかった。

すると清盛は、王をひきわたすよう寺にもうしいれた。もし、わたさなければ、軍勢をさしむけるというのである。

そして、その申し渡し状には、軍勢の大将の名までしるされていた。

その名のなかに、 平宗盛、頼盛とならんで、源 頼政の名もあがっていた。

頼政のうごき方は慎重だったので、ことのおこりが頼政からでたとは気づかれなかったのである。

東大寺の大仏殿(上)と大仏

奈良時代に全国につくられた国分寺の中心で、総国分寺といわれた。

大仏で有名。このころは、多くの荘園を所有し、強い勢力をもっていた。 |

興福寺

藤原氏の氏寺として栄え、このころには大和の国(いまの奈良県)のぼとんどを領地とするぼどであつた。

僧兵は「奈良法師」としておそれられた。 |

宇治

いまの京都府宇治市のあたり。市内を宇治川がながれる。

貴族や武士の保護で発達した宇治茶の栽培が、いまもさかんである。 |

平等院

藤原氏一族のなかで、もつとも力をふるった藤原道長の別荘を、子の頼通が寺としたもの。

美しい鳳凰堂の建物で知られる。 |

以仁王の令旨は、奈良の東大寺や興福寺にもまわっていた。

高倉上皇が厳島にいって以来、僧兵たちは平氏をにくんでいたからである。

王が園城寺(三井寺)にはいったという知らせがいくと、奈良の興福寺からすぐ僧兵をさしむけるといってきた。

近江あたりの源氏の武士もちらほら動き出した。しかし、平氏の大軍をむかえうつには、まだまだたりない。

おまけに僧兵たちは、武士とちがって統一がなく、あまり頼りにはならなかった。

「ここで戦うのはあぶのうございます。奈良にまいりましょう。」

頼政は王をつれて奈良にむかうことにした。

ところが、追ってくる平氏の軍勢は意外にはやかった。頼政たちが宇治についたところで、追いつかれてしまった。

「わたしがここで最後まで戦いますから、そのあいだに奈良へおいでください。興福寺の僧兵がもう奈良をたっているはずです。

途中でおあいになれるでしょう。」

頼政はそういって王をさきににがし、自分は、仲綱、兼綱と一緒に、わずかの兵で宇治の平等院に陣どって戦った。

しかし、多勢に無勢でどうすることもできなかった。頼政は平等院の庭で太刀を腹につきたてて自害した。仲綱、兼綱も討死した。

以仁王の一行三十騎も、奈良につくまでに八百騎の平氏の軍に追いつかれ、雨のように矢を射かけられて、ついに矢にあたって全滅した。一一八〇(治承四)年五月二十六日のことであった。

源頼政は、平等院の庭で自害するときに、一首の歌をのこしている。

うもれ木の花さくこともなかりしに 身のなるはてぞかなしかりける

(土の中にうまっている木には、花もさかず実もならないと同じように、この身が世間からかえりみられないまま、死んでいくのは悲しいことだなあ) |

頼政はこのとき七十七歳であった。

しかし、頼政はいたずらにうもれ木におわったわけではない。

以仁王の令旨は、その頃、おもだった諸国の源氏のもとに届いていた。

top

**************************************** |