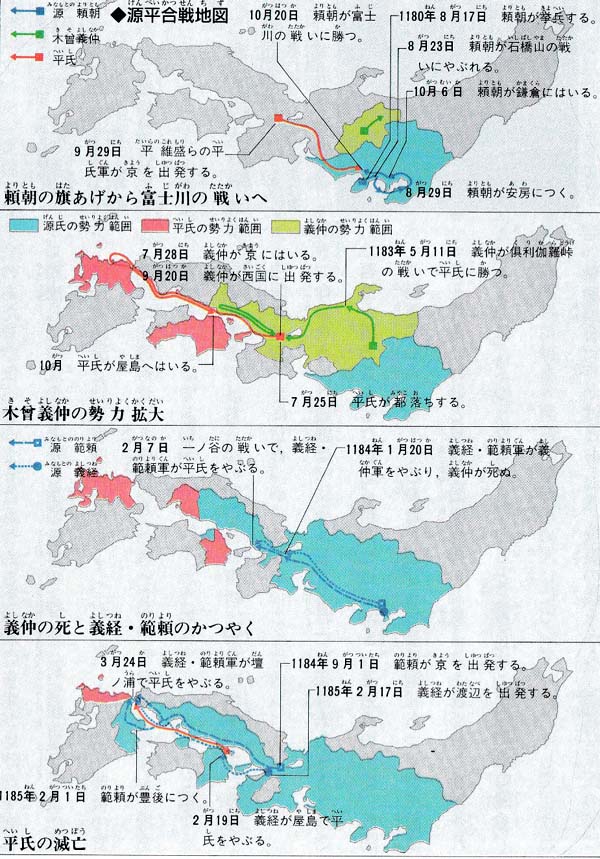

|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

五章 頼朝の勝利

1 兄弟のめぐりあい

top

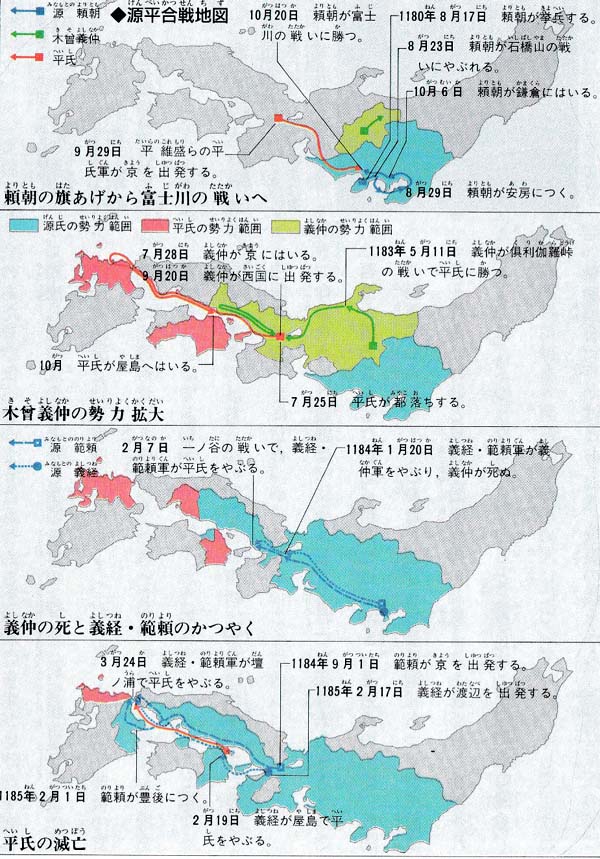

富士川で大勝利をおさめた頼朝は、そのいきおいで、なおも平氏を追いつづけようと、渡河(とか)を命令した。

すると、三浦義澄(みうらよしずみ)、上総広常(かずさひろつね)、千葉常胤(ちばつねたね)の大将たちが、あわてて馬でかけつけて頼朝にいった。

「との、お待ちくだされ。」

「なんだ。」

「どちらへまいらせます。」

「どちら? 平氏をうちつぶすのだ。きまっておろうが。」

「どこまで追われるのです。」

「都じゃ。」

「それはなりませぬ。ひとまず黄瀬川の本陣にひきあげまして、軍議いたしましょう。」

命令するようなけわしい大将たちの口ぶりに、頼朝は一瞬、むっとしたが、しばらく大将たちの顔を見つめてから、

「よしっ、兵たちもつかれておろう。本陣にもどろう。」と同意した。

黄瀬川にもどると、どの大将の陣営もにぎやかに夕食をはじめた。しかし頼朝はだれとも口をきかなかった。

「それはなりませぬ。」と、はっきり命令された言葉が、またしても耳によみがえってくるのである。

〈この大軍のなかに、はたして本当におれの家来になる者は何人いるのだろう。〉

そう考えないではいられなかった。

まわりの兵たちも、大勝利を得たというのに、口もきかないふきげんな頼朝をおそれて、近づかなかった。

するとそこへ、本陣をまもる土肥実平の兵がやってきて、

「お目にかかりたいという者がきております。いかがいたしまといった。

「何者だっ。名も名のらないのか。」

「いいえ、九郎とか義経とか申しております。

奥州からきたと申しておるそうです。土肥のとのが、いま調べておられます。」

「九郎……義経……。たしかに奥州からまいったといったのだな。

すぐ通せ。」

土肥実平が、用心するようにつれてきた。頼朝はその若者の顔を見ると、

「おお、九郎であったか。よくきてくれた。」といって、その手をとった。

頼朝の一番下の弟、源義経であった。話は聞いていたが、会うのは初めてだった。

平治の乱にやぶれ、父の義朝が死に、頼朝が十四歳で伊豆に流されたとき、義経はまだ幼い子供であった。

|

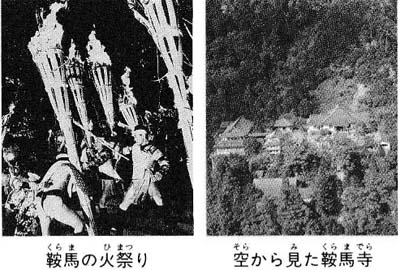

鞍馬山

京都市の北部にある、標高五百七十メートルの山。

唐招提寺をひらいた鑑真の高弟鑑禎(がんちょう)が、

毘沙門天(びしゃもんてん)をまつつたことにはじまる鞍馬寺が、中腹にある。

古く大きな杉がうつそうとしげり、鞍馬天狗や牛若丸の伝説でも知られる。

近くの由岐(ゆき)神社で十月におこなわれる勇壮な火祭りも有名。

|

* 義経の母常盤御前(ときわごぜん)

1317年〜)。宮中につかえる身から、源義朝の妻にむかえられ、今若・乙若・牛若(義経)を産んだ。平治の乱で義朝がやぶれたとき、三人の子どもをつれて、いったんは雪の中をのがれたが、とらえられた母の命ごいをしに、六波羅に自首した。

そこで平清盛に気にいられ、のちに左大臣藤原兼雅(かねまさ)の妻となる女の子を産む。のちに大蔵卿藤原長成にとつぐ。

美人で頭もよかったといわれ、その波乱にとんだ人生は、多くの物語や劇になっている。

常盤御前らが逃れたといわれる奈良県の吉野 |

その母、常盤御前 *

が、自分を犠牲にして命ごいをしたのでようやく死をまぬがれ、鞍馬山にあずけられたのだった。

そんなうわさを、頼朝は池禅尼から聞いたように思う。

その義経がどのようにして奥州にのがれたのかは知らないが、奥州の藤原秀衡のもとにかくまわれていることは聞いていた。

二十万という大軍のなかにいながら、なぜか孤独におちいっていた頼朝の心に、ぱっと灯がともったようだった。

「昔、われらが先祖八幡太郎義家どのが、奥州へ出陣されたとき、弟の新羅三郎義光どのが、都からはるばるかけつけて、二人で力をあわせて敵をほろぼされたと聞いている。

今日、おまえが思いもかけず、その奥州からかけつけてくれたこと、無念の最期をとげられた父上も、さぞ草葉のかげでお喜びであろう。

力をあわせて、一日もはやく平氏をたおそうぞ。」

「兄上……義経うれしゅうございます。かならず兄上をお助けして、父上のかたきをとってみせまする。」

いつのまにか、二人のまわりでは、心配した三浦、土肥、安達らの大将たちが、だまって兄弟の姿を見守っていたが、思わず涙をさそわれたという。

しかし、これほどまでにかたく手をとりあった兄弟が、のちに、たがいにはげしく憎みあう仲になるうとは、だれに考えることができただろう。

2 鎌倉どの top

平氏の軍勢を富士川から追いかえした頼朝は、そのいきおいで本当は都にまで攻めのぼりたかった。

尾張、近江など都に近い源氏の武士も立ちあがり、平清盛は、南都や比叡山の僧兵たちからのがれるように、都を福原に強引にうつしている。

頼朝たちが都にのぼれば、僧兵たちも味方にすることができるだろう。

これまで関東の武士たちを集めるのに、ずっと以仁王の令旨を旗じるしにしてかかげてきたが、もうこれからは通用しない。

大敗してにげ去ったが、平氏は朝廷から宣旨をもらってやってきた。

二十万の大軍をもっだとしても、頼朝は伊豆に流された罪人であることにかわりはない。

頼朝は、はやく法皇や上皇や天皇を平氏の手から取り戻し、本当の朝廷の命令をうけて、天下に号令をくだしたかったのだ。

しかし、従えてきた関東武士の大将たちは、そんなことより自分の領地をまもることのほうがだいじたった。

都になど興味はなかった。長く領地をるすにすれば、いつ、だれが攻めこんでくるかわからない。

「まだ東国は、本当にかたまっているわけではありませぬ。平氏に味方する者も残っております。」

三浦、千葉、上総らの大将は、なおも強く主張した。頼朝はしたがわなければならなかった。彼らをおさえるだけの力は、まだ頼朝にはなかったのだ。

力といえば、頼朝には、ほかの大将たちのような自分の領地がほとんどない。

もとから自分につきしたがっているわずかな者以外に、家来もいない。

はるばる奥州からかけつけてくれた弟の義経も、二十人ばかりの家来を従えていただけである。

頼朝のもつ力といえば、古くから東国の武士を従えてきた、源氏の直系のあととりであるということだけである。 |

|

頼朝は、自分で自分の地位を高め、しっかりと武士たちを統制できる体制をつくることが、自分に力をつけるただ一つの道であることをさとった。

富士川から帰った頼朝は、都にのぼることに反対した大将たちの主張にしたがって、常陸(ひたち)の佐竹義政の軍を攻めほろぼしたが、それがおわると、鎌倉に「侍所」(さむらいどころ)というものをつくった。

侍所というのは、武士たちをとりしまり、その賞罰をさだめる役所である。

そしてその別当に、三浦義澄のおいの和田義盛を任命した。

十月から建築をいそいでいた頼朝の屋敷が、十二月にはいってまもなく完成し、侍所もそこにうつされた。

そのひきうつりの儀式には、関東の武将たちが三百十一人ならんだと『吾妻鏡』(あづまかがみ)という鎌倉幕府の記録に残っている。

そして、この時頼朝は、武将たちにいいわたした。

「従来そなたたちの領有していた領地は、もとのとおりそのまま認める。

今後のことはすべて侍所をとおして、この頼朝が沙汰(さた)いたす。」

沙汰(さた)するというのは、処置することである。領地のことは、すべて自分がきめるというのである。

武将たちは喜んだ。自分の領地をもとのまま認められただけで、どうして武士たちは喜んだのだろう。

ここでこの本のはじめにのべた、源氏や平氏という武士が、どのようにしておこってきたかということを、もう一度思いだしてほしい。

関東の有力な武士たちの先祖は、ほとんど国司や郡司などの、国の役人としてやってきた者が多かった。

〈これまでは、まぎらわしいのでつかわなかったが、頼朝が従えてきた上総広常(かずさひろつね)、千葉常胤(つねたね)などは、上総介広常、千葉介常胤とよばれるのが普通であった。

「介」(すけ)というのは、国司(こくし)としてつかえる役人の守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)の四つの位のなかの介であった。つまり地方長官(守=かみ)の次官だったから、介(すけ)とつけたのである。〉

彼らがやってきたころの関東は、いまからはとても想像することもできないほどの荒野であった。

やがて彼らはそこに住みつき、開墾して農地をひろげ、大きな力をもつ武将になったのである。

しかし、彼らの土地を支配しているのはあくまでも都の朝廷であり、貴族たちであった。

年貢(ねんぐ)はきびしく取立てるし、都でなにか大工事があったりすると、たくさんの人夫を都に送らなければならない。

何年に一度かは、大番役(おおばんやく)といって、みずから都にのぼらなければならない。

都の貴族たちの生活をささえているのは自分たちなのに、都にのぼると、「いなか侍だ。」

「東(あずま)えびだ。」(東国の乱暴者)などと軽蔑して、相手にもしてくれない。

平氏が貴族たちにかわって政治をするようになったとき、関東の武士たちは、同じ武士である平氏に期待した。

それでみな平氏にしたがった。ところが、平氏は貴族たちといれかわっただけで、同じことだった。

地方のことはすこしもかえないで、貴族と同じようにぜいたくにくらし、目代(もくだい)という代官を次々に支配地に任じて、関東の武士たちをとりしまった。

それだけではない。都の平氏や貴族たちは、自分のもつ支配地を、そこに住み働く者には全く関係なく、自分たちの利益のためにかってにやりとりした。

そのたびに目代がかわって、努力してひらいてきた領地をとりあげられたり、二重に年貢をとられたりした。

また、そんなことが原因となって、武士どうしの間に領地あらそいがおこったりもする。関東の武士たちは、一日として安心することがなかったのである。

武士たちは不満でいっぱいだった。なんとかしなければならないと、だれもが考えていた。

その時に、頼朝という関東にゆかりのふかい源氏の大将が旗あげをし、まず目代をうちたおしたのである。

一度は石橋山に大敗したが却って頼朝の意図がわかったので、関東の武士たちはすすんで頼朝の元に集まったのだ。

その関東武士の総大将が、自分たちに近い鎌倉に本拠をかまえ、これまで悩まされてきた都の支配をきれいにたちきってくれたのである。

武士たちが喜んだのは、むりもないことだったのだ。

『吾妻鏡』(あずまかがみ)には、この日のことを、

「これから以後、東国の者はみな、頼朝のすることがまことに道理にかなっていることを知って、”鎌倉の主(あるじ)”としておしいただいた(敬い、従った)。」としるしている。

頼朝のことを「鎌倉どの」とよぶようになったのは、これからである。

そして、頼朝のもとに集まった関東武士たちは、そのほこりある鎌倉どのにつきしたがう従者であるという意味で、「御家人」(ごけにん)とよばれるようになった。

鎌倉どのとなった頼朝は、御家人たちにこたえ、うやまわれ、したわれるだけの恩恵をあたえなければならない。

常陸の国の佐竹義政、秀義らを攻めほろぼしたとき、佐竹のもっていた領地を、手柄のあった上総介(かずさのすけ)広常らに分配した。

しかし、頼朝はほかに分配してやる領地をもたなかった。

そこで武将たちを次々とあらたに国司(こくし)の介(すけ)に任命したり、郡司(ぐんじ)郷司(ごうし)などの官職を与えた。

武士たちにとって、こうした官職につくことは、自分の領地を支配していくのに大変役にたつので喜んだ。

しかし、こうした官職を任命する権利は、ほんらい、朝廷にしかなかったはずである。

それを行ったということは、頼朝は朝廷にかわる最高の支配者になったということである。

翌年、一一八一(治承五)年七月、京都の朝廷は年号を養和(ようわ)にあらためた。

さらにその次の年の五月には、寿永(じゅえい)とあらためた。

しかし頼朝はこれらの年号をつかわず、治承(じしょう)の年号でとおした。

これも朝廷の政治をもはや鎌倉では認めないということを、みんなに知らせるためであった。

3 御家人を従えるためには top

御家人であるからには、武士たちは鎌倉どのに心から忠節をちかい、奉公しなければならない。

いくさのときは、命をかけて頼朝のために戦わなければならないし、ふだんは侍所に出仕し、鎌倉どのの屋敷の警備にもあたらなければならない。

頼朝にとっては、武士たちが心から御家人として、つくしていてくれるかが心配であった。

ある夏のことである。頼朝は三浦半島の海辺にすずみにでかけた。

すると、上総介広常が、五十人ばかりの家来をつれてむかえた。家来たちは頼朝が近づくと、馬をおりて砂の上にひれ伏した。

ところが広常は、馬にのったまま頭をさげただけだった。

「ぶれいであるぞ、広常、馬をおりよ。」

頼朝のそばにいた三浦義連(よしつら、義澄の弟)が注意すると、広常は、

「上総介(かずさのすけ)の家では、これまで三代の間、公私ともに、下馬(げば)の礼などとったことはない。」

頼朝の前でそういいはなってへいきたった。頼朝はその場ではなにもいわなかったが、広常が二万の兵をひきつれて隅田川にきたときのこと、それから、富士川の戦いに勝って、そのまま都に攻めのぼろうとする自分を、一番強くひきとめたことを思いだしていたにちがいない。

頼朝が鎌倉に本拠地をおいて、関東に大きな力をもつことができたのは、広常のおかげといっていいほど、広常は第一級の御家人であり、その手柄は大きかった。

「しかし……。」と頼朝は考えなければならなかった。「いつかは、俺の邪魔になる男だ……。」

もう一つ、その頃頼朝の心をなやませていたことは、血のつながる源氏の一族の武士たちを、どのようにして鎌倉の御家人にするかということであった。

甲斐の武田信義は源 義家の時代から血のつながる源氏であることはさきにのべた。

頼朝は平氏の大軍が東にくだってきたとき、使いをだして、力をあわせてくれることをたのんでいる。

信義(のぶよし)はそれにこたえて駿河の国を攻め、富士川の戦いを大勝利にみちびいた。

頼朝は駿河の国を信義にあたえている。

富士川の戦いの翌年、一一八一(治承五)年三月になったころ、信義が京都の後白河法皇から、頼朝を討てという命令をうけているといううわさが流れた。

それは、全く根も葉もないうわさであった。

もしかすると、頼朝自身がもっともおそれていたことを、うわさにしたてたのかもしれないと、疑われるほどのうわさだった。

頼朝はすぐに、駿河にいた信義に使者をだして、

「それはまことか?」と問いただした。

おどろいた信義は、あわてて鎌倉にかけつけ、

「全く身におぼえのないことだ。たとえ院から命令があったとしても、自分はうけるつもりは毛頭ない。頼朝どのに弓をひくことなど考えたこともない。」

と、必死にもうしのべた。

しかし、それでもなお頼朝は、言葉だけでは心配だったのか、忠誠をちかう起請文(きしょうもん、神仏に誓う文)まで書かせるのだった。

また、こんなこともあった。同じ年の七月のことである。

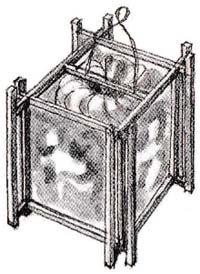

鶴岡八幡宮の若宮の宝殿 *

が完成し、それを祝う式が行われれた。

* 若宮の宝殿 元になる神社の霊をわけて別のところに祀ったやしろを若宮という。宝殿は、宝物をしまっておく建物。

その時、大工にほうびとして馬があたえられることになった。頼朝はその馬をひくことを 弟の義経に命じた。

「この私がですか?」

義経は思わずためらった。義経には鎌倉どのの弟であるというほこりがあった。

その自分か、どうしてみんなの前で大工にあたえる馬をひかなければならないのだろう、と思ってもふしぎではない。すると頼朝は、

「その馬をひくのを、いやしい役だからといって嫌がるのか。」

としかりつけ、うむをいわサず命令にしたがわせた。

たとえ弟であっても、家人であることにかわりがないことを、みんなに見せつけたのだ。

あの黄瀬川の陣では、はるばる奥州からかけつけた義経の手をとって、涙をながして喜びむかえた頼朝であった。

それが、なんというかわりようだろう。

4 幼い人質 top

甲斐の武田信義には起請文まで書かせてひと安心はしたものの、今度はそのむこうに、めきめきと力をのばしている信濃の国の木曾義仲

*(きそよしなか)が、頼朝は気になってしかたなかった。

まえにもふれたように、義仲は頼朝のいとこである。そして、源行家が持ちまわった以仁王(もちひとおう)の令旨をうけ、同じ頃に兵をあげた仲である。

その義仲が、信濃(しなの、長野県)から上野(こうずけ、栃木県)、そして越後(えちご、新潟県)に勢力をのばしているのは、心おだやかではなかった。

いつの世でも、強い力をもった人間が現れると、その下でちょろちょろうまくたちまわろうとする者が現れる。

武田信義の息子に、信光という男がいた。富士川の戦いには、父と一緒に働いている。

その後、鎌倉につめて御家人の一人にもなっていた。

その信光は、父が起請文まで書かされているのに、ひそかに義仲と手をにぎろうと考えていた。

それで、義仲の長男の義高(よしたか)に自分の娘をもらってもらおうとした。

義高はまだ十一歳の子供だったが、縁むすびの約束をしてもらおうとしたのである。

ところが、義仲はこのもうしこみを断った。もし自分のしたことが鎌倉にわかったら、頼朝はすぐに自分をころすにちがいない。

信光はそれをおそれて、今度は、なんの根拠もないのに、義仲は鎌倉を攻めようとしていると頼朝に告げた。

頼朝は嘘とも知らずに、それを信じた。 |

* 木曾義仲

1154〜1184年。正しくは源義仲。頼朝のいとこにあたる。その頼朝の兄、悪源太義平に父の義賢(よしかた)をころされた。

駒王丸という名のおさない義仲は、木曾(長野県)の山中にのがれ、そこで、弓矢にすぐれ、馬ものりこなす、さっそうたる若者に育った。

義仲の墓がある滋賀県の義仲寺(ぎちゅうじ) |

この頃、以仁王の令旨をとどけた行家は、諸国の源氏を立ち上がらせる大きな役目をはたしたが、一一八一(治承五)年(都の年号

* では養和一年)、尾張の墨俣川(すのまたがわ)で平氏と戦ったがやぶれ、しばらく鎌倉に身をよせていた。

行家は頼朝の叔父だが、頼朝は御家人の一人としてしかあつかわなかった。

行家はおもしろくなくて鎌倉をでると、義仲のところにいった。

義仲は山育ちの暴れん坊だったが、頼朝のように疑いぶかい人間ではなかった。

「よく私のところへこられました。」

と、やはり叔父である行家を暖かくむかえ、以後行動をともにするようになった。 信光はそれをいちはやくさぐって、また頼朝に告げるのであった。

「油断はなりませぬ。行家どのが義仲のところへいかれた以上、二人でなにをたくらむかわかりませぬ。」

頼朝もとうとうその気になって、信濃の国に兵をたすことにした。そのことは、いちはやく義仲の耳にはいった。

義仲は、頼朝と戦いたくはなかった。それよりも、一日もはやく都に攻めのぼりたいだけだった。

義仲は鎌倉に使者をおくり、

「行家どのは、わたしを頼ってこられたのだ。頼ってきた人を追いかえすわけにもいかぬので、こちらで働いてもらっているだけだ。 頼朝どのと戦うつもりなど毛頭ない。」 |

* 都の年号 頼朝は、清盛のむすめ徳子と高倉天皇の間に生まれた安徳天皇を、正しい血すじの支配者とみとめず、養和とそのつぎの寿永の年号をつがわながった。

最近の墨俣のあたり

墨俣川

いまの長良川(ながらがわ)のうち、犀川(さいかわ)との合流点にある墨俣(すのまた)より南の、昔のよび方。墨俣は、交通や軍事のために重要な地で、宿場町にもなっていた。 |

と、手紙に書き、いくさをしかけないというやくそくのしるしに、息子の義高を手紙と一緒に人質として鎌倉におくった。

それから義仲は、頼朝をさけるように軍を北にすすめ、越後の国から北陸へとむかった。

5 清盛の最期 top

話が多少前後することになるが、その頃都のようすは、どうなっていたのだろう。

以仁王と頼政が兵をあげたのが、一一八〇(治承四)年の四月のことだった。

五月には、平氏の知盛(とももり)・忠度(ただのり)が一万騎の大軍で攻めこみ、園城寺(おんじょうじ)に火をはなった。

六月には、突然清盛は都を福原にうつしてしまった。

もちろん、法皇も上皇も天皇も一緒である。

比叡山や奈良の僧兵たちの力から、皇室や公卿たちをひきはなすためであった。

およそ四百年もつづいた都をきゅうにうつすのだから、人々はおどろいた。

新しい都には御殿もなく、法皇や天皇は、むりやりにおしこめられたようなものだった。

八月になって、頼朝が伊豆に兵をあげると、九月には木曾義仲も兵をあげた。

しかし、平氏にむかって兵をあげたのは、東国ばかりではなかった。

ついさきほどまで清盛のもっとも信頼していた熊野の別当湛増(たんぞう)がそむいたかと思うと、遠ぐ九州でも兵をおこす者が現れた。

源氏の挙兵とは関係のない者まで、あばれだした。

十月、頼朝の軍を討つために富士川にむかった平氏の軍勢は、実際には四千騎であったというが、水鳥におどろいた兵たちは、都に帰るまでにほとんどちりぢりになって、大将が京都に帰ったときは、わずか十騎しか従えていなかったという。

富士川の戦いの話を聞いた都に近い近江の源氏も立ちあがり、京都に一番たくさんの物がはこびこまれる通路をとめてしまった。

あわてた清盛は、どうも都のまわりに次々と兵をあげるのは、寺々の僧兵たちが昧方しているからにちがいないと考え、息子の重衡に命じて奈良を攻めさせた。

平氏の軍は町に火をはなったので、東大寺も興福寺も一緒にやけてしまった。

これには貴族も民衆も、ずっかり平氏にあいそをつかしてしまった。十二月二十八日のことであった。

この年は全国的に日でりがつづいて大凶作だった。都には群盗があばれまわり、餓死者が都大路(みやこおうじ)をうめつくしていたという。

そんななかで、年があけた。その頃から清盛は、はげしい熱病におかされた。

都の人たちは、たくさんのお寺をやきはらった罰があたったにちがいないとうわさした。

二月四日、清盛はとうとう死んだ。六十四歳たった。清盛はみまもる人たちに、

「自分のとむらいや法事のことよりも、頼朝の首をとることこそ大事だぞ。」と、遺言したという。

また、それよりさき、いよいよ自分の死期が近づいたことを知ると、清盛は後白河法皇に使者をおくり、

「私の死後は、すべてあとをつぐ宗盛(むねもり)とご相談のうえ、何事もおとりはからいください。」

と申し入れた。

しかし法皇からは、なんの返事もなかったという。法皇は、平氏一門をにくんでいた。

清盛の危篤を知ると、この機会に宗盛たちを討つことも考えていた。しかし法皇のもとには、それをなしとげる武力はなかった。

6 頼朝の秘密 top

頼朝は、これまで後白河法皇にあったことはないはずである。手紙も、もらったことはないはずだ。

直接かかわりがあったとすれば、平氏の軍に朝廷からくだされた頼朝追討の命令しかなかったはずである。

しかし頼朝は、鎌倉の御家人たちの心をみぬいていたように、はるか都の法皇の心もみぬいていたにちがいない。

ひそかに密使をおくっているのである。

このことは、鎌倉幕府の記録である『吾妻鏡』にものっていないが、藤原兼実(かねざね)という、のちに頼朝とたいそうしたしくなる公卿の『玉葉』(ぎょくよう)という日記の、清盛が亡くなった年の八月一日に、

「去るころ頼朝密々に院に奏していう。」と書いて、次のような内容を書きのこしているのである。

「私は、院の君にたいして、全く謀反の心がある者ではありません。ただひたすら君にさからう敵を討つために、兵をあげたのでございます。

もし、平氏をほろぼしてはならないとお考えでございましたら、昔のように、源氏と平氏をならべて召し使っていただくべきです。

そして、東国は源氏の支配とし、西国は平氏の思うようにすればよいと思います。

東国にも西国にも、国司は朝廷からつかわしていただきたく存じます。

そして、国司にさからう者の討伐は、源平両氏におおせつけください。

そして、源平どちらが君をよりよくおたすけし、ご命令に忠実であるかを、ごらんいただきたく存じます。」

頼朝はもっとも信頼をおく侍所の別当にも、御家人のだれ一人にももらさず、後白河法皇にこんなことを告げているのである。

これはいったい、どういうことだったのだろう。

一つには、いくら東国に君臨する鎌倉どのになっても、朝敵であることにはかわりがない。

鎌倉にきずきあげた、東国をおさめる軍事政府とでもいうべき組織を、はやく朝廷で認めてほしいということだろうか。

平氏と一緒に仲良く朝廷につかえたいというのは、平氏との和平交渉のようにもとれるが、頼朝はもっと先のことを読んでいるとしか思えない。

木曾義仲が北陸から都をねらっていることは、人質をうけとるまえから頼朝にはわかっているのである。

もし、義仲が頼朝よりさきに都にのぼるようなことがあっても、頼朝はそれよりさきに、しかも平和的に、朝廷に協力することを申し入れていることを告げ、先手をうつつもりであったにちがいなかった。

この頼朝の申し入れを受取った法皇は、清盛の遺言をまもったわけではなかったが、宗盛にそのままつたえた。

宗盛がこんな頼朝の申し入れを受付けるはずがないことは、法皇にもはじめからわかっている。

法皇もまた、頼朝へはなんの返事もしなかった。

7 あわれ木曾義仲 top

そんなことがあるとはつゆ知らない義仲は、息子を人質にして鎌倉におくったことで、もう後ろのことは心配せず、北陸道を西へ西へと都にむかっていそいでいた。一方、平氏では維盛がまた大将になって、これをむかえうとうとしていた。

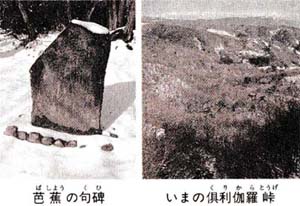

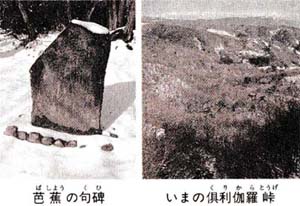

礪(となみ)波山、倶利伽羅(くりから)峠

礪波山は、富山県と石川県のさかいにある、宝達(ほうだつ)丘陵のなかの一つの峰で、標高277メートル。

丘陵をこえるこの近くの峠が倶利伽羅峠で、ここに芭蕉の「義仲の寝覚めの山か月かなし」(木曾義仲が夜、目をさました山なのだろうか。月が悲しげだ。)という句碑がある。

|

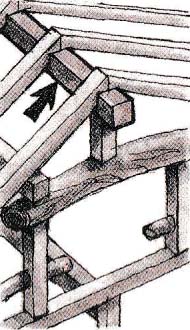

たいまつ

松や竹を割ったものや、枯草などをたばねたものに火をつけて、明かりにするもの。

|

三種の神器

天皇の位をしめすものとして代々の天皇につたえられる宝物。八咫鏡(やだのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎや)、八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)の三つ。

|

両軍がむかいあったのは、越中(えっちゅう、富山県)と加賀(かが、石川県)の国ざかいにある礪波山(となみやま)だった。

これが有名な“倶利伽羅(くりから)峠の合戦”である。

義仲は、牛の角にたいまつをむすびつけて、夜、不意に平氏の軍勢の中に追いこむというあらっぽい奇襲作戦で、平氏の軍をうちやぶった。

勝ちほこった義仲の軍勢は、越前をすぎて近江にせまった。

都にいた平氏の総大将宗盛は、六波羅に火をはなち、六歳になったばかりの安徳(あんとく)天皇と、三種の神器を奉じ、天皇の母の建礼門院(けんれいもんいん、清盛のむすめ徳子)と、平氏の一門そろって福原ににげのびた。

この時、法皇や朝廷の公卿とも一緒ににげるつもりだったが、平氏にあいそをつかした法皇は、公卿たちと比叡山にのがれ、義仲のつくのを待った。

都はからっぽになった。盗賊やわるい僧兵たちがはいってきて、さんざん町をあらしはじめた。

義仲はだれと戦うこともなく、都にはいった。法皇はすぐ、義仲に平氏を討てと命令した。

ところが、義仲の軍は、長いいくさの旅につかれきっていた。

それに、田舎育ちの義仲やその家来たちは、はじめて見る都がめずらしくてしかたがなかった。

なかなか腰をあげようとはしなかった。

家来たちは、めずらしいものがあると、へいきで家におしいってうばいとった。

馬のかいばがなくなると、都のまわりのたんぼに馬をのりいれて、これからみのる青い稲穂を馬に食べさせた。

「平氏のさむらいは、こんなひどいことはしなかった。源氏は平氏よりひどい。」

都にはもう、平氏をなつかしがる声さえおこってきた。

後白河法皇は、そのような義仲軍のようすを見て、はやくも頼みにすることができないと思った。

そして、とにかく平氏追討をせきたて、義仲の軍をうまく都から追いだした。

その間に、法皇は鎌倉の頼朝にいそぎの使いをだした。

「平氏を追いはらってくれた義仲は、我々の味方だと思っていたが、乱暴ばかりはたらいて、都の者を苦しめている。

すぐに都にのぼって、義仲を討ってもらいたい。」

法皇の手紙には、このようなことがしるされていた。

これを受取った頼朝は、一人でにんまりしたにちがいない。

さきにだした手紙には、返事はなかったが、いますべては予想どおりに、都合よくはこんでいるのである。

「法皇のご命令、かたじけなくおうけいたしました。

都のおこまりのごようす、頼朝、すぐにもとんでまいりとうございますが、京にのぼりますれば、義仲と一戦をまじえることになり、都はいちだんと混乱することと存じます。

まず頼朝に、宣旨をおくだしください。出陣の用意はいたしておきます。

宣旨をおうけして参上いたしましたうえは、皇室はじめ、寺社、そして公卿方の領地、いずれももとにもどし、むやみに平氏を討たずに罪をゆるし、断罪などにはいたしません……。」

のらりくらりとした頼朝の返事だったが、そのていねいな言葉に、まず法皇も公卿たちも安心したようだった。

しかし、その内容は、法皇から宣旨をだして、正式に頼朝に命じてほしいということらしい。

それはつまり、もう、伊豆に流され、謀反をおこした頼朝でないことを認めてほしいということだった。

法皇から、また使いがきた。それには、頼朝をもとの「従五位下、左兵衛佐」にもどし、東海、東山両道の領地は、すべて頼朝の支配によって行われれるということがしるされていた。鎌倉どのによる東国支配が許されたということである。

こうした法皇と頼朝の交渉は、義仲が西のほうへ平氏を討ちにいっている間に行われれた。

義仲は、備前までいったが、やぶれて帰ってきた。

帰ってみると、鎌倉から頼朝の弟、範頼・義経を大将とした大軍が、もう京都にむかっているという。

西では、平氏が力を取り戻している。このままでは、義仲ははさみうちになってしまう。

義仲は法皇と一緒に、北陸へもどろうと考えた。しかし、そんなことを法皇が承知するはずがない。

いっそのこと、平氏と手をむすんで、頼朝と戦おうと考えた。しかし、これもうまくいきそうになかった。

義仲は、見事に頼朝と法皇のしくんだわなに落ちている自分に気がついた。

危ないと思った法皇は、ひそかに自分のまわりに僧兵をあつめた。

それを知った義仲は、法皇が御所にしている法住寺(ほうじゅうじ)の御殿をやきはらった。

いそぎにいそいでかけつけだ鎌倉の軍勢は、ふたてにわかれて京都にはいった。

義経が二万五千の兵をひきいて宇治から、範頼(のりとも)も二万五千の兵とともに勢田からはいった。

五万の大軍で都にはいった義仲だったが、半年の間に千騎になっていた。勝負は、戦うまえからわかっていた。

義仲は、わずかな家来と北陸にのがれようと、琵琶湖の粟津(あわづ)にでたが、そこで五十人ばかりの敵にみつかった。 |

法住寺の御殿

1161年につくられ、当時は広大な土地を占めていた。義仲のやきうちのあと、頼朝が再建したが、後白河法皇の死後、またあれはて、いまは法住寺殿あとの石碑が立っているだけである。

|

粟津(あわづ)

いまの滋賀県大津市の南部。昔は交通のかなめの位置だったので、しばしば戦いの場となり、六七二年の壬申の乱で、大友皇子もここでやぶれている。

|

義仲のそばには巴(ともえ)という妻

* もいた。

めめしくつれ歩いていたのではない。

巴は、男に負けない武人だったのである。馬も弓も、だれにも負けない勇ましい女であった。

義仲が二歳のときから育てられた、木曾の中原兼遠(かねとお)のむすめで、たがいに武術を認めあって一緒になったという。

遠くに敵をみつけた義仲は、巴にいった。

「とうとう最期のときがきたようだ。せめてそなた一人でも、木曾に帰ってくれぬか。

よろいさえぬげば、女のそなたはあやしまれまい。」

「では、最後に晴れの姿をお目にかけとうございます。」

巴はそういうと、馬にむち打ち、敵の中にきりこみ、いく人かをきりすてて姿を消した。

義仲はそれを見とどけ手柄、自害しようとしたところ、矢に射られて死んだ。

一一八四(寿永三)年一月二十日のことだった。

いったんは敵中をきりぬけた巴だったが、捕えられ、鎌倉におくられた。そこで、巴はもっと悲しい知らせを聞かなければならなかった。

十一歳のとき、人質として鎌倉におくられた子供の義高(よしたか)は、父親の義仲がそむいたというので、すでに殺されていたのである。

義高は、頼朝のむすめの大姫(おおひめ)と、とても仲がよかった。

いつも二人はすごろくをしてあそんでいたが、頼朝の命令をうけた家来によって、きられたのであった。 |

* 巴(ともえ)

ふつう、巴御前といわれる。鎌倉へおくられた巴御前は、首をきられるところを、和田義盛が頼朝に命ごいしたため、すくわれる。のちに義盛の妻となって、朝比奈三郎義秀を産んだ。義盛・義秀をいくさでうしなうと、越後の国へいって尼となり、九十一歳まで生きたという。

|

8 一ノ谷の戦い top

義仲を討った範頼(のりより、兄)と義経(よしつね、弟)は、十日もたたないうちに、法皇の命令によって平氏の追討(ついとう)にでかけなければならなかった。

いよいよ平氏との正面からの決戦になったのだが、頼朝は鎌倉をうごくようすはなかった。

義仲に追われた平氏は、いったん九州にまでしりぞいたが、またいきおいをもりかえし、福原にもどって軍勢をととのえ、再び都に攻めのぼるほどになっていた。

範頼、義経の源氏軍は、義仲を攻めるときと同じように、ふたてにわかれ、兄の範頼は山陽道を正面から、義経は丹後路にすすんで後ろにまわり、はさみうちにする作戦であった。

二人がこの作戦をたてたのを、後白河法皇は知ってか知らずか、源氏軍が出発するとすぐに、平氏の大将宗盛に使いをたした。 「近いうちに休戦がなりたつと思う。その使いは、二月八日までに京都をたたせるから、使いかつくまで、いくさをせぬように。そして、安徳天皇をつれ、三種の神器を持って京都に帰ってこられよ。」

と、こういう意味の手紙だった。

義仲に追われて都を落ちるとき、平氏は安徳天皇をつれ、三種の神器を持ってにげた。

法皇は、安徳天皇の弟で、まだ四歳の四宮を天皇の位につけた。

後鳥羽天皇

一一八○〜一二三九年。文武にすぐれていた。

四歳で位につき、十九歳で上皇になって、力をふるう。

鎌倉幕府に対抗しで、朝廷の力をとりもどそうと、承久の乱というあらそいをおこすが失敗し、隠岐(おき、島根県北部の島)にながされる。

後鳥羽(ごとば)天皇である。二人の天皇ができたわけだ。 しかし、三種の神器がなければ、本当の天皇とはいえない。法皇はなんとしても神器を取り戻したかった。 |

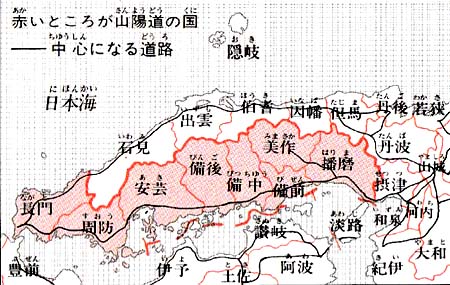

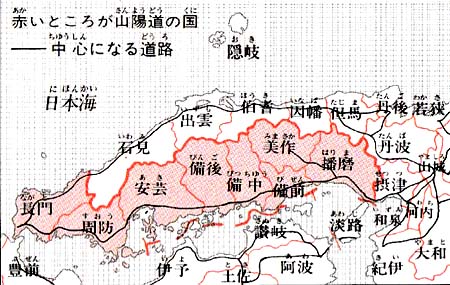

山陽道

むかし、日本を大きくわけた地域の一つ。播磨(はりま、兵庫県南部)、備前(ぴぜん)・備中(びちゅう)・美作(みまさか、岡山県)、備後(ぴんご)・安芸(あき、広島県)、周防・長門(すおう・ながと山口県)の国々と、そこを通る中心になる道路。

|

それに激しいいくさになると、神器を紛失するかもしれない。 法皇は、それを一番心配していたのである。

しかし、これは平氏にとって、まんまと源氏軍の計略にひっかかったことになってしまった。 平氏の軍は法皇の手紙を信用して、次の使いを待っていた。

* 一ノ谷、鵯越

一ノ谷は、六甲山地(神戸市)の南西のはし近くにある鉄拐山(てっかいざん)の東斜面の深くえぐれた谷。その谷の北側を通る道を、鵯越(ひよどりごえ)といった。

そのうちに、義経の軍は、もう平氏の背後にまわり、二月七日の夜明けに、一ノ谷

* といわれる崖の山の上にでていた。 そして、範頼軍が攻撃をはじめるのを待って、鵯越(ひよどりごえ)というきゅうな坂道をいっきにかけおり、平氏の陣に火をはなった。

あわてた平氏は、沖の船にのがれたが、この時たくさんの一門の武将をうしなった。

はじめから安徳天皇とともに沖の船にのっていた宗盛はたすかったが、平忠度(つねただ)・通盛(みちもり)・経俊(つねとし)・敦盛(あつもり)らが戦死した。 |

|

みな宗盛の叔父やおい、いとこたちだった。宗盛の弟の重衡は、生けどりになって京都におくられた。

この時平氏のうしなった将兵の数は千人をこえたという。

後白河法皇は捕虜になった重衡(しげひら)に、兄の宗盛にあてて手紙を書かせた。

「……神器を持って、天皇をおつれして都へ帰られよ。源氏の武将も都にいますが、鎌倉にいる総大将の頼朝は、帰ってきた者をけっして罰するなと、都にいる部下たちに命じています。

平氏と一緒に、都で法皇におつかえしたいともいっています。わたしも、兄上のお帰りを待っています……。」

もちろん、法皇がいうとおりに書かせた手紙である。これは、法皇の本心であっただろう。

法皇は、平氏を義仲に討たせたが、その義仲を同じ源氏に討たせている。

そして今度は、源氏ばかりに都でのさばられてもこまるから、平氏に、このあたりで休戦にして帰ってこいというのである。

法皇は、あっというまに義仲を討ち、平氏を一ノ谷にうちやぶった源氏の力が、心配になった。そして、自分の手元に神器がないのが、なによりも不安であったのだ。

法皇は自分でも、清盛の妻時子の兄であり、法皇自身の義兄弟にもあたる平時忠(ときただ)に手紙を書いた。

「重衡をそちらに返すから、そのかわりに天皇と神器を都に戻してほしい。」

しかし、一ノ谷のときのだましうちがある。宗盛は、二つの手紙をやぶりすて、法皇のやり口をせいいっぱい非難する手紙を書きおくった。

「休戦の使いをくださるというので、そのつもりでいましたら、突然関東の武士たちがおそってきて、わが軍は大きな損害をこうむりました。

これは一体どうしたことか、まことに合点のいかぬことです。

関東の武士たちには休戦の命令をくだされなかったのか、あるいはご命令があっても、武士たちが承知しなかったのか、それとも我々を油断させるために、はかられたのでしょうか、いまもって不審の霧がはれません。

以後、将来のために、くわしく事情をうかがっておきたいと思います。」

9 鎌倉のかため top

一ノ谷の合戦で、源氏は大勝利をおさめたが、平氏はまだ瀬戸内海一帯に大きな水軍(すいぐん)をもっていたので、水軍をもたない源氏は、すぐに攻めこむことはできなかった。

しかし、頼朝はいそがなかった。法皇の命令をうけて義仲と平氏を完全に都から追いだした頼朝は、都を支配下にいれると同時に、これまで平氏の支配下にあった国々と、義仲の支配していた北陸道をいっぺんに支配することになった。

頼朝は、それらの国々に、「追討使」(ついとうし)「押領使」(おうりょうし)「総追捕使」(そうついびし、守護)などという名で、御家人(ごけにん)たちをおくった。

そしてそれらの国に残っている武士や、国からつかわされていた役人たちを味方にし、兵を集め兵糧米を集めさせた。

北陸方面の国におくられた御家人たちは、「鎌倉殿勧農使(かんのうし)」ともよばれた。

鎌倉どのからつかわされた農業を盛んにする使者という意味になるが、別に農業の専門家が派遣されたわけではない。

国府の倉庫に残っていた種もみを農民に貸しあたえたりもしただろうが、仕事は「追討使」や「押領使」「総追捕使」と同じである。そしてまた、ある地方では「地頭」(じとう)ともよばれていた。

名前はちがっても、その国のすべてを支配する役目であることにはかわりない。

これは、頼朝が関東の国々を次々と支配していったときの方法と全く同じであった。

ただちがっているのは、その頃はもっぱら、以仁王(もちひとおう)の令旨(れいし)をかかげて行われれていたが、今度は本当に天皇(実際には法皇だが)の命令である宣旨(せんじ)によって行われれたことである。

まだまだ平氏の力は西国に残っていたけれども、都を占領した頼朝は、もう東国だけの鎌倉どのではなく、天下の鎌倉どのになろうとしていた。

またそのことを、日本じゅうに知らせようとしたのである。

一ノ谷の戦いがおわると、法皇は頼朝に、京都にのぼってくるようすすめた。

しかし頼朝は、義経を京都にのこして都の警備にあたらせ、範頼を鎌倉に帰らせて、あいかわらず自分は鎌倉からうごこうとはしなかった。

天下の鎌倉どのになるためには、鎌倉を天下をおさめる「政府」にととのえていかなければならなかった。

これまで鎌倉には「侍所」(さむらいどころ)という役所しかなかったが、頼朝は新しく「公文所」(くもんじょ)「問注所」(もんちゅうじょ)という役所をつくった。

公文所というのは、主として財政ことを取り扱い、問注所は訴訟や裁判のことを取り扱う役所である。

そして、公文所(くもんしょ)の別当に大江広元

*

という、都の朝廷で太政官の書記官役をしていた役人を任命し、問注所(もんちゅうしょ、)には、やはり京都から三善康信をつれてきて、その執事(しつじ、長官)に任命した。

* 大江広元 1148〜1225年。頼朝の死後も、北条政子をたすけ、鎌倉幕府の基礎をかためるのにつくした功績は大きい。

三善康信は、頼朝が伊豆に流されたときから、たえず都のようすを知らせていた、頼朝の乳母比企尼(ひきのあま)の妹の子である。

大江広元は、代々法律の学者の家柄であった大江家の出身だった。

広元は大人になってからは、一度も涙をながしたことがないといわれるほど、つめたい性格の人であったという。

しかし、こうした鎌倉の役所の長官に任命されたからといって、その仕事をまかされたわけではない。

ただめんどうな事務をまかされただけで、すべてのことを最終的にきめるのは頼朝自身であった。

関東武士の多くは、いくさには強かったが学問はなく、字を知らない者も多かったという。

頼朝はこうして役所や役人をそろえるほかに、かつて山木兼隆を攻めるときに山木の館をさぐらせた、邦通(くにみち)という人物や、同じ頃からしきりに旗あげをすすめ、その後も各地をとびまわって頼朝を助けてきた文覚

* (もんがく)という僧なども、たえずそばにおいていた。 彼らはスパイとなり、また従軍僧ともなった。

こうして鎌倉政権は、着々とその規模を大きくし、強くなっていった。

その頃、東国に大きな力をもち、鎌倉では御家人の代表のように思われていた上総介(かずさのすけ)広常が、突然梶原景時の手によって殺された。

頼朝の命令たった。

三浦海岸で、下馬の礼をとらなかったあの武士である。

また、富士川の戦いのあと、頼朝が都に攻めのぼろうとしたとき、一番強く反対したのもこの広常であった。 |

* 文覚 はじめは北面の武士(上皇や法皇をまもる武士)であったが、源渡の妻、袈裟御前をあやまってころしたことを後悔して出家した。のち、ほかの罪で伊豆にながされ、、そこで頼朝を知り、挙兵をすすめた。京都の神護寺の再興にもつくしている。

|

* 一の宮

日本のそれぞれの国において、いわれが正しく、信仰のあつい神社のなかで、第一位とされたもの。上総(かずさ)の一の宮は、いまの千葉県一宮町にある玉前(たまさき)神社。

|

殺したその理由は、ただ「謀反をたくらんだ」というだけのことだった。

この事件は、御家人たちをふるえあがらせたことだろう。

本当に広常は、謀反をたくらんだのだろうか。そうではなかった。

頼朝は、広常が上総の一の宮 *

に奉納したというよろいがあると聞いて、それを調べてみた。

すると、よろいに一通の祈願書がむすびつけてあった。

ひらいてみると、それは頼朝の武運をいのる願書だった。頼朝は後悔したが、もうおそかった。

10 平氏ほろぶ top

その頃都では、義仲によってすっかり地におちた源氏の人気も回復していた。

朝廷につかえる公卿たちも、これまでは平氏に味方すべきか源氏に味方すべきか、迷っていたが、だんだん源氏にかたむいていった。

一ノ谷の合戦のくわしいようすがつたわると、京都の町は、鵯越のきりたった崖をおりて攻めた義経の話や、その時馬を背おっておりたという畠山重忠ら、源氏の勇ましい武士たちの話でもちきりだった。

もちろん一番人気のあったのは、義経だった。京都では、まるで源氏の総大将は義経であるかのようにさわがれていた。

そんなようすが、鎌倉でじっと京都をにらんでいる頼朝につたわらないはずはない。

まずいことに、その時法皇が、都の人気にこたえるかのように、義経に「検非違使・左衛門少尉」(けびいし・さえもんのしょうじょう)という官位をさずけた。

これは都を警護する、いまでいえば警視総監のような役目である。

事実、義経は一ノ谷から帰ってから、ずっと頼朝の命令によって京都にとどまり、都の警備についていたのである。

だから、当然のことのように、これを法皇からうけてしまった。

義経の心のどこかに、気になることが一つあった。

一ノ谷から帰って、兄の範頼は鎌倉へいったが、そこで三河守に任官された。

しかし、義経はなんのほうびももらえなかった。

一ノ谷で、一番手柄かあったのは自分なのに……という気持ちはどこかにあった。 |

|

だからかわりに、法皇からいただいたのかもしれないというくらいに、かるく考えていた。

しかし、義経の任官が鎌倉につたわると、頼朝はかんかんにおこった。

御家人が鎌倉どののゆるしなしで任官するなどということは、絶対にゆるされないことなのだ。

一一八四(元暦一)年八月、範頼を大将にした千騎の平氏追討軍が、鎌倉を出陣した。

京都にのぼり、そこから山陽道を兵をつのりながら西に向い、平氏を瀬戸内海に大きく包囲するという大作戦だった。

侍所別当和田義盛も、この軍にくわわっていた。

しかし頼朝は、義経になんの連絡もしなかった。まるで無視した形である。

ところが、この範頼の軍は四か月かかってようやく長門までたどりついたが、馬も人もつかれきっていた。

兵糧もなくなって、現地であつめようとしても、平氏に心をよせる者の多いこのあたりでは、思うように集めることができず、逃げ出す者も続出した。

武士をとりしまる役目の侍所別当和田義盛までが、鎌倉へ帰りたいといいだすしまつだった。

ようやく豊後(ぶんご、大分県の中部・南部)の豪族に助けられ、九州にわたることができたが、とても平氏を攻めることはできなかった。

このままではあぶないと思った頼朝は、しかたなくまた義経を出陣させることにした。

命令をうけた義経は、一一八五(元暦二)年二月十七日、たった百五十騎の兵を従え、摂津(せっつ、大阪府)渡辺の港から五そうの船で、四国の阿波(あわ、徳島県)にわたった。

その日は、おりから暴風雨であったが、義経はこれさいわいと真夜中に船をだし、風にふかれておし流されるように、普通なら三日かかるところをたった四、五時間で、夜明けにはもう阿波の勝浦川

* の河口についていた。

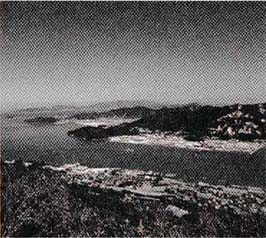

そして、けわしい道を一日かけとおして、屋島

* の後ろから、不意に平氏の陣に攻めこんだ。

やぶれた平氏は、また船にのがれて西ににげのびた。平氏は戦うたびに、都から遠ざかっていった。

義経と一緒に都をでた梶原景時が、百四十そうの船で屋島についたとき、いくさはもうおわって、平氏の姿はどこにもなかった。

屋島に残された安徳天皇の仮御所が燃えるけむりがあがっているだけだった。 |

* 勝浦川

徳島県の中央部にある雲早山・高丸山から発して東に流れ、徳島市で紀伊水道に流れだす川。

むかしは、中流の勝浦町まで、船が荷物などをはこんでいた。

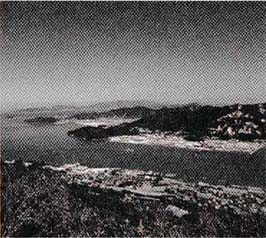

* 屋島

瀬戸内海につきだした半島。全体が火山の溶岩でできていて、松でおおわれている。

いまは香川県の高松市にふくまれる。

手前が屋島 |

* 河野通信

(こうのみちのぶ)

1156〜1222年。鎌倉幕府のために力をつくしたが、後鳥羽上皇たちが幕府をたおそうとおこした承久の乱では上皇方についてとらえられ、奥州平泉にながされる。

* 早鞆瀬戸、潮の流れ

早鞆瀬戸は山口県下関市と福岡県北九州市門司区のあいだ。

関門海峡の東のはしにあたり、潮の流れがはやく、時速十五キロくらいにもなる。

この近くの下関市の海岸を壇ノ浦という。

潮の流れは、太陽や月の引力によって、海の水がみちたり、ひいたりするときにおこる海水の流れのこと。 |

早鞆瀬戸

(はやとものせと) |

景時は嵐がおさまるのを待って、摂津を船出したのであった。

「おう梶原どの、船をはこんできてくれたのか。ご苦労であった。」

それは、いかにも景時をばかにしたようないい方だった。

景時はむっとしたが、平氏をやぶった義経には、なにもいうことができなかった。

義経の勝ちいくさを聞きつけて、伊予(いよ、愛媛県)の国の河野通信(こうのみちのぶ)という者が、三十そうの船をもってかけつけた。

義経は、景時の船と一緒に瀬戸内海を西にくだった。

しかし、義経は海でどのように戦えばよいのか知らなかった。

船頭から周防(すほう、山口県東部・南部)に船所(ふなどころ)五郎正利(まさとし)という船乗りの親方がいることを聞きだし、義経はそこに立ちよることにした。

「瀬戸内はみな平氏の味方ですぞ。そんなところによるのはあぶない。」

景時がとめた。

「いや、私は一人でいく。いくさをしにいくのではない。

船のあやつり方を教えてもらいにいくのだ。待っていてもらいたい。」

義経はそういって、正利をたずねた。

正利は、このあたりの海のことなら、目をつぶっても船をあやつれるほどよく知っていた。

「ただ、早鞆瀬戸 * (はやとものせと)には、まるで谷川のようにはげしい潮の流れがある。

しかもみち潮、ひき潮で、一日に二回その流れがかわる。気をつけなされ。」

正利は、しんせつに教えてくれた。そして、「源氏の大将とおみうけしたが、間違いか。」というのである。

しまったと思ったが、義経は、「どうしてわかる。」とききかえした。

すると先月、源氏の軍勢が通って、助けをもとめてきたというのである。

しかし正利は、自分は船の親分だから、陸をきた者は助けられない。

もし源氏が船でここまできたら助ける、といって断ったというのである。

そこで義経は、自分の名を名のった。すると正利は、

「おお、屋島をお討ちになった御大将であられましたか。」といって、船を八十そう用意するといってくれた。それに、平氏が彦島に船を集めていることも教えてくれた。

義経は勝てると思った。八十そうの船のことではない。谷川のように流れるという潮の流れのことであった。

一一八五(文治一)年三月二一日から二三日にかけて、源氏の船は、彦島の早鞆瀬戸をへだてた東にある、満珠(まんじゅ)島、干珠(かんじゅ)島という二つの小島の間にいかりをおろした。彦島との間は十キロくらいしかない。 |

彦(ひこ)島 関門海飫にある島。いまは、うめたてによって、下関市とつなかつており、関門鉄道トンネルの入口もある。東には、宮本武蔵と佐々木小次郎が対決した巌流島(船島)がある。

|

満珠(まんじゅ)島、干珠(かんじゅ)島

下関市の長府の沖にある小さな島。人の手がくわわらない、古い森林でおおわれている。

|

水軍をもつ平氏は、もちろん潮の流れを知っている。うまく潮の流れを利用できたほうが勝ちである。

戦いは二十四日の朝八時すぎの、潮のうごきはじめたときからはじまり、正午すぎからはじまったひき潮にうまくのりきった義経が勝った。

勝敗がすでにきまったとき、まだ八歳の安徳天皇は二位尼にだかれていた。

天皇は後白河法皇の孫にあたり、平清盛の孫でもある。二位尼は清盛の妻時子である。

「尼御前、われをどこへつれていこうとするのか。」

と、天皇がたずねると、尼は、

「武士どもがこの船に矢を射てまいりますので、ほかへまいろうと思います。波の底にも都がございます。」

と答えたと、『平家物語』はつたえている。

こうして天皇、神器とともに教盛、経盛、行盛、知盛ら、おもだった平氏の一門は、みな海の中にしずんでいった。

戦いの後、義経は三種の神器を必死に探し求めたが、鏡と玉はみつかったものの、剣はついに発見されなかった。

11 拒(こば)まれた鎌倉いり

top

『愚管抄』(ぐかんしょう)という古い歴史の本がある。

慈円(じえん)という、頼朝と同じ頃に生きていた僧が書いたものだが、慈円はそのなかで、壇ノ浦でしずんだ剣がみつがらなかったのは、剣の霊が頼朝にうっったからで、武士の大将が日本じゅうを支配するようになっだのはそのためである、という意味のことをのべている。

義経が壇ノ浦の海をいくらさがしても、剣をみつけることができなかったはずである。

剣は、とっくに鎌倉の頼朝の心のなかにうっっていたのだから。

壇ノ浦の勝利の知らせが鎌倉についたのは、四月十一日のことである。その書状は、しごく簡単なものだった。

一つ 先帝海底ニ没シタモウ。

一つ 海ニ入ル人々

二位尼上(にいのあまうえ)

門脇中納言教盛(かどわきちゅうなごんのりもり)

新中納言知盛(しんちゅうなごんとももり)

平宰相経盛(たいらのさいしようつねもり)

新三位中将資盛(しんざんみのちゅうじようすけもり)

小松少将有盛(こまつのしょうしょうありもり)

左馬頭行盛(さまのかみゆきもり)

一つ 若宮 * ナラビニ建礼門院(けんれいもんいん)

無為ニコレヲ取リ奉ル

一つ 生虜(いけどり)ノ人々

前内大臣(さきのないだいじん)

平大納言時忠(たいらのだいなごんときただ) |

|

* 若宮 高倉天皇の第二皇子、守貞(もりさだ)親王のこと。

平知盛(とももり)にやしなわれ、平氏とともに西へいって、源平の戦いにまきこまれた。

承久の乱のあと、法皇(後高倉院)となる。 |

とつづき、おしまいに、剣がなくなったことを書き、できるかぎりこれをさがしたてまつる、としるしてあった。

この知らせを持った急使がかけつけたとき、頼朝はちょうど父義朝のために建てた勝長寿院

* (しょうちょうじゅいん)の棟上げ式に出席していた。

使者が読みあげると、その巻き物を手にとって、しばらくの間、無言であったという。

父義朝とわかれてのちの長い道のりが、走馬灯

* のように頼朝のなかをかけめぐっていたのだろうか。

父の無念をついにはらしたという喜びがこみあげて、口がきけなかったのかもしれない。

しかし、式がおわって館にもどった頼朝は、義経のはやわざにほとほと感心しないではいられなかった。

というのは、頼朝は、三か月ほど前の正月の六日に、

「……かまえてかまえて、筑紫(つくし)の者どもに憎まれないようにふるまい、東国の武者を中心に、筑紫の者どもと一緒に屋島をば攻めさせよ……。」

などと、手紙に書いておくったのであり、昨日、ようやく長門(ながと、山口県)から九州の豊後(ぶんご、大分県)にわたることができたという範頼からの手紙をうけたばかりだったからである。

範頼(のりより)が鎌倉をでたのは前年の八月のことである。

それが、ようやく九州にたどりついたばかりだというのに、一月に出陣を命じた義経(よしつね)は、その間に屋島(やしま)に戦い、壇ノ浦(だんのうら)に平氏を全滅させて、いま、同じ九州にいるというのである。

(なんという恐ろしい奴じゃ。)

頼朝の心のなかの剣(つるぎ)のやいばは、まず義経にむけられた。

翌四月十二日、頼朝は、義経にすぐに神器と捕虜をつれて京都にのぼるように命じた。

そして十五日には、今度は京都へ、

「東国の武士で、鎌倉のゆるしなく朝廷の官職についた者は、尾張、美濃の国ざかい、墨俣川より東へははいるべからず。もしはいる者があれば、斬罪に処す。」

と書いて、そこに二十三名の名を書きつらね、

「このほかにもたくさんいるが、その官職がはっきりしないので、ここにはのせない。

しかし、ここに名前がなくても同罪である。」と書きそえてあった。

東国の者で官職についた者といえば、まず義経だ。しかし二十三名のなかに、義経の名はない。

この二十三名やそのほかの者も、おそらく義経が検非違使に任じられたころに、官職をもらった者だろう。

なかには、平氏追討に出征するときに官位をもらった者もいるらしい。頼朝は、こういうこまかいこともみな侍所に報告させていたのである。

なぜ頼朝が義経の名を書かなかったのかは、わからない。

おそらく京都で義経と一緒に働いていた者たちを、義経のそばからひきはなすためであったかもしれない。

そこへ、義経の軍勢にはいっていた侍所の梶原景時から、義経は軍の大将なのに軍規をまもらず、かってな行動が多く、部下をこまらせたとか、一人で敵か味方かわからない者と談合したとか、いろいろと義経をけなすことを書きならべた報告がとどいた。

これは侍所の仕事であるが、部下の前で何度もはずかしい思いをさせられた景時の恨みも込められていたに違いない。

「やはり、そうであったか。」

頼朝はそれを読むと、京都や西国にいる御家人たちに、ひそかに手紙をおくり、

「今後、義経の命令にいっさいしたがってはならぬ。」と、申し渡した。

一方義経は、法皇から官職をかってにもらったことを頼朝がおこっているのは知っていた。

だからこそ、なんとしても平氏を討ちほろぼし、手柄をたて、おわびをしたかったのだ。

義経には、黄瀬川の陣屋にかけつけたとき、手をとり、なみだをながしてよろこんでくれた兄頼朝のことがわすれられない。

他人がなんといおうと、兄弟だ。あって話をすれば、わかってもらえるという気持ちがあった。

義経は、平氏の捕虜をつれて鎌倉にむかった。

すると、相模の国の酒匂川(さかわがわ)に、北条時政が家来を従えて待っていた。

「わざわざのおでむかえ、かたじけない。」

義経は、平氏の捕虜などつれているので、本当にでむかえてくれたのだとばかり思って喜んだ。

すると、時政は家来たちに、捕虜の宗盛、清宗をひきとらせてからいうのである。

「あらためて鎌倉どのよりご沙汰あるまで、鎌倉にはいることはひかえるように、とのおおせです。」

「なぜ?」

と、義経はききかえしたが、鎌倉どののご命令だとくりかえすばかりだった。

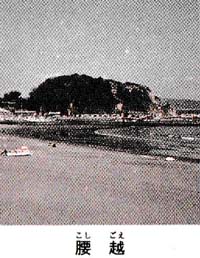

そんなはずはないと思った義経は、また鎌倉にむかい、腰越(こしごえ)までいった。

すると、そこには警備の武士がいて、

「義経どののご一行はお通しでさません。」という。

しかたなく義経は、腰越で待つことにした。

しかし、三日たち、四日たち、五日待っても、なんの沙汰もない。

義経は、政所の別当大江広元に手紙をおくり、兄にとりついでもらいたいとうったえた。 |

酒匂(さかわ)川

富士山の東の斜面の水をあつめてながれ、小田原市街の北東部を通って相模湾にそそぐ川。下流では、よく洪水をおこした。

広重が描いた酒匂川 |

腰越(こしごえ)

いまの鎌倉市の西部。むかしは漁村であった。

江ノ島電鉄の腰越駅近くの満福寺に、弁慶が書いたという「腰越状」の下書きがのこされている。

|

これが、のちに有名な義経の「腰越状」(こしごえじょう)である。

それは、平氏のために幼いときから兄弟はわかれわかれとなったが、さいわい黄瀬川であうことができ、以来、命がけでどんなに働いてきたかをのべ、頼朝にたいする信頼(しんらい)の情をめんめんとつづり、自分の生い立ちのことまでのべて、身の潔白をうったえた、心のこもった手紙であった。

しかし、大江広元がにぎりつぶしたのか、頼朝がやぶってすてたのか、なんの返事もなかった。

ひと月ほどたって、ようやく使いがきたかと思うと、宗盛(むねもり)と清宗(きよむね)をつれて京都へ帰れという命令だけだった。

「頼朝に不満のある者はついてこい。」

と、義経は捕虜をつれてきた鎌倉警護の兵もいる前でいいはなって、京都にむかった。

義経は、京都にはいるまえに、近江で宗盛と清宗をきっている。

ただの処刑なのか、鎌倉の命令がとどいたのか、なにもわからない。

あるいは義経の怒りは、京都を前にして、戦場のようにたかぶっていたのかもしれない。

義経のうけた心の傷は、あまりにも深かった。

top

**************************************** |