|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

一 やみを走る

1 泥棒仲間 top

………かけてもかけてもあかり一つない、暗闇の町、都はしずまりかえってねむっておりました。

時々聞こえるのは犬の遠ぼえばかりです。

そういえば、ちかごろの都には野犬がふえて、町なかでも夜の道ゆく人をかみころすことがよくあります。

昨日も七条烏丸のあたりで、狂犬にくいころされた男の死体がみつけられた………。

それを思いだした少年は、ふっとおびえたように足をとめて、やみの中をすかし見たのであります。

鼻をつままれてもわからないやみ、というのはこのことでしょう。

立っているところがどこなのかもわからないまま、ぼんやりとうす白い築地塀のかどを、犬の声とは反対の方角にまがって、また走りだしました。

五郎丸は十五歳にしては体つきが小さく、動きもすばしっこかったので、みなに「エテ」「エテ丸」とよばれて、重宝がられて使われていたのです。

けれども五郎丸にとって、この仕事はあまりすきにはなれませんでした。

たしかに痛快なこともありました。………公(おおやけ=国)の倉をおそって、全国から集まってきたみつぎものの数々を横どりするときなどは、京の人々の鼻をあかし、あッといわせることにもなります。

ときには内裏(だいり=宮廷)の奥ふかくまではいりこんで、大さわぎをさせたことさえあります。

あるとき、あるべつの泥棒たちが、夕暮れどきに道ばたで牛車をおそい、乗っていた公卿の着物をすっかりはぎとり、すっぱだかにしたことがありました。

「いや、そうともしらず、そのあとでおれたちがこの牛車をおそったものよ………。」

朱雀の鬼王は、酒のしずくをあごにたらしながら話していました。

「するとどうじゃ、車の中には、すっぱだかの公卿どのが、笏(しゃく)をかまえてすわってござった………。」 |

|

「なるほど、わけをきいたら先客がもっていったあと、ということか。」

一座はわらいころげました。五郎丸もゆかいになって、一緒にわらったものです。

「けれども、ぬすみはぬすみだ………。」

と、五郎丸の心の中で、べつの声がしていました。

「ひもじくってもいい、たとえむかしのように乞食をしたっていい。人のものをうばって生きるのは、もう嫌だ………。」

五郎丸は、そう考えるようになったのです。

そしてそのことを、「はかまだれ」というみょうなあだなの、泥棒仲間でも兄分の若い男に、そっと相談してみたのです。

すると、はかまだれは、「チッ!」とつばきをはき、片ほおにゆがんだわらいをうかべて、

「そんな考えかたでは、この世じゃ食べられぬよ。おぬしのようなやつはここにいてもしかたがない、早うにげろ。」

そういって、仲間からぬけるようにすすめてくれました。

とはいえ、見つかったら仲間のおきてがきびしく、どんなことをされるかわかりません。

今夜、六条大路のある金持ちをおそう手はずなのをよいさいわいに、はかまだれは、

「俺とコテ丸が裏門にまわろう。」

と、頭の鬼王にことわって、五郎丸をつれてやしきの裏側へまわり、

「おい、エテ、早うにげろ! 見つかるなよ! あとのことはなんとかする。ぐずぐずするな!」

「じゃあ、さようなら………。」

「元気でゆけ………。」

暗闇の中で、はかまだれの白い歯が光ったように思われました。

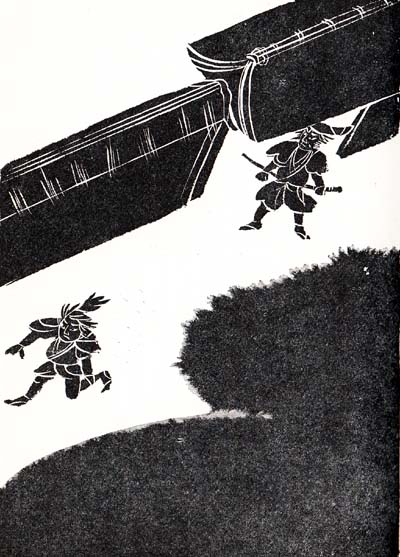

2 滝口の鬼 top

凍てつくような寒さでしたが、五郎丸は全身にあせをかいてひた走りに走りつづけました。

どこをどう走ったのか、わかりません。

なんだか全身がけだるく、ひざの骨がぬけるようでした。

しかし五郎丸はあえぎあえぎ、足のつづくかぎり走ってゆこうと心にきめていました。

そのとき。いきなりにゅっと首すじを固い大木のようなものがとらえました。

「あッ、鬼だ!。」

声をだすひまもなく、五郎丸はとっさのまに、そう判断しました。

“鬼”、昔の人々は”鬼”がいると信じてうたがいませんでした。

平安朝のころは、“鬼”の活動は大変に活発で、鬼にくいころされた話、鬼の足あとが内裏にまではいりこんだ話など、たくさんの記録がのこっています。

“鬼”ばかりではありません。“ものの怪”という、えたいのしれないものが、人にとりついたりもします。

この時代からさらに二十五年ほどまえ、政治の争いから藤原時平によって都をおい出され、筑紫の大宰府(だざいふ=福岡県)へ流罪となって、不幸な死に方をされた菅原道真は、死んでものちに雷神となって、たたりをすると信じられていました。

ついこのまえも、内裏(だいり)の清涼殿(せいりょうでん)に、かみなりがおちて火事になったとき、公卿たちはおそれおののき、

「そりゃ、道真公のたたりじゃ………。」

「やはり人のうらみはおそろしいものよ。」

と耳うちしあい、位のたかいお坊さんをよんで、お祈りをしてもらったものでした。

ですから五郎丸が、首すじをおさえられたとき、鬼にくわれると考えたのは当然のことでしょう。 |

|

鬼は五郎丸の首をわきの下にかいこんで、大またにズルズルとひきずりながら歩き出しました。

五郎丸は、いつか気をうしなっておりました。

………ふと目がさめると、うすぐらいへやのゆかの上に寝ている自分に気がつきました。

なんだか頭のしんがガンガン鳴るほどいたく、寒さで体がふるえるほどです。

「どうした? 気がついたか?」

野太い男の声がしました。

「ああ、そうだった。鬼にさらわれたのだ。」

ぎょっとしておきあがろうとすると、鬼は、

「寝ていろ、おぬしは病にかかっているのだ………。」

声のする方を見ると大きな体つきの鬼が、こちらに背をむけたまま燭(しょく)を切ってともしびをあかるくしていました。

大きな影ぼうしが、ゆらめきながら、こっちへ近づいてきます。五郎丸は体をかたくしました。

鬼は寝ている五郎丸の足もとに、どっかとすわり、夜着をかけなおしました。

どうやら“鬼”ではなかったようです。

「寒いか?」

その大男は手をのばして、五郎丸のひたいにあてがい、

「まだ熱がある………。」とつぶやいています。

男の顔だちは、あごぼねが張り、太いまゆげの下にぎょろりと光る眼があって、ちょっとおそろしい感じです。

「小僧、安心せい、もう大丈夫じゃ。峠はこしたぞ、一時はどうなることかと心配したが、まず気がついてよかった。」

男は、いかにもうれしそうに、ムフ、ムフ、ムフ、と笑いました。

声音にもやわらかなところがあって、人のよさそうなひとがらです。

「腹はへらんかな、なにか口にいれたがよい。」

そういえば、さっきからものの煮える匂いがただよっています。

五郎丸は、きゅうに疲れをおぼえて、くらい眠りのなかへひきこまれるようにはいってゆきました。

二度めに気がついたのは、あくる日の朝でした。

“鬼”だと思いこんでいた男は、滝口の小次郎という人でした。

滝口というのは、内裏の清涼殿の東庭に滝口というところがあって、内裏をまもるさむらいたちがそこにつめているところから、そのさむらいたちを、“滝口の武士”といいました。

小次郎はその滝口の武士で、滝口の小次郎とは通り名です。

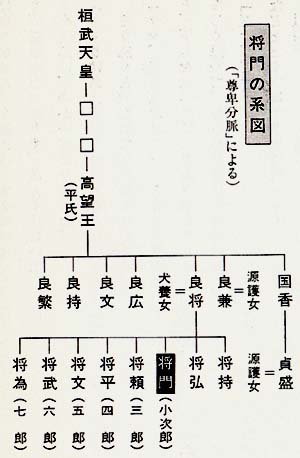

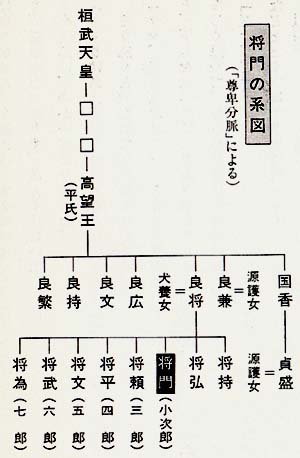

本名は平小次郎将門(まさかど)、人よんで、“相馬の小次郎”ともいいます。

これは小次郎の生まれたところが、下総(しもうさ)国相馬(そうま)の御厨(みくりや=茨城県取手市)であるところからのよび名です。

………五郎丸はめくらめっぽうに走っているうちに、知らぬまに内裏の東がわの待賢門(たいけんもん)のあたりへ来てしまい、見まわりに出ていた小次郎にあやしまれて、とらえられたのでした。

「おぬしにはこっちがおどろいた、まるでサルのようにすばしこく走ってくるではないか。そこでおれは………。」

「おれはサルではない!」

五郎丸はだされた朝めしの箸を、ばたんと床に投げてさけびました。

突然のことで小次郎は、あっけにとられて、五郎丸のおこった顔つきを見ていましたが、

「いや、これはわるかった。はははは、これはわるかった………。」とからから笑って、

「したが、おぬしの名はなんという?」

「五郎丸だ。エテ丸なんかじゃない。」

こういうと、小次郎は肩幅の広い、あつい胸をゆすって、なおとめどなく笑い出しました。

「なるほど、エテ丸などとよんではいかんな。そうか、そうか、ははははは。」

五郎丸は、たずねられるままに、ゆうべまでの自分の生い立ちを、ぼつぼつと話しはじめました。

「………ふむ、それでおぬしに親はないのか?」

「顔も知りません。育ててくれた爺さんが死んでからは、乞食をしたり………。」

「年はいくつじゃ?」

「十五。」

「十五か、わしも十五のときに都へのぼってきた。

わしは三つのときに父をなくし、母には十二のとき別れた………。」

小次郎はじっと空をみつめてだまってしまいました。

「この人も俺と同じような生い立ちなのだろうか………。」

小次郎将門と名乗る青年の、たくましげな顔だちが、さびしそうな影にくもってゆくのを五郎丸は見まもりながら、心につぶやきました。

「この人はいい人だ、いや、きっとそうにちがいない………。」

3 叡山(えいざん)の春 top

|

それから三月ほど時がたって………都にも春がめぐってぎました。

みやびやかによそおいして、桜の枝をかざし、都大路をあるく貴族の子弟たち。

詩歌(しいか)をよみ、管弦(かげん)にあけくれする上流の人々。

この京の都は、日本じゅうでただ一つの文化の地です。

都を一歩はなれれば、あれはてた文化の匂いもない古代の日本でした。

地方には重い税にくるしむ民衆の姿がありました。

いや、地方ばかりではありません。

都の大路(おうじ)・小路(こうじ)にも、飢死にした人間の死骸がころがっていることも、めずらしくありません。

えきりがはやり、泥棒があらしまわり、民衆は暴動をおこす元気さえありません。

それらをよそに、小一条にある左大臣、藤原忠平のやかたでは、にぎやかなお祝いの宴が、もう、今日で三日もつづけて開かれていました。

藤原忠平が、摂政(せっしょう)の位(天皇にかわって政治をおこなう役目)についたためです。

小次郎が東国からはじめて都へやってきたとき、叔父の平国香(たいらのくにか)から忠平あての紹介状をもらい、この忠平のせわで、滝口の武者所につとめることができたのでした。

そんなことから小次郎は、忠平のやかたをたずね、お祝いの言葉をのべに出かけました。

五郎丸は小次郎にすくわれて、あの日いらい武者所(むしゃどころ)の小者として使われています。

五郎丸も小次郎のおともで、一緒に忠平公のやしきへゆきました。とはいえ、この時代の武士は位もひくく、藤原氏のような貴族の目からは、虫ケラなみに思われていました。

小次郎は門をはいると、広い庭さきにうずくまって、とりつぎの役人に、

「このたびは祝着(しゅうちゃく)にぞんじたてまつりまする………。」

といったものの、とりつぎの役人は、

「ふむ。」といったきりでとりあおうともしません。

小次郎はひととおり祝いの言葉をのべ、名前をやっとのことで名乗ると、そうそうにひきあげました。

門のそとに五郎丸が、牛車のつらなる中にすわりこんで、小次郎が出てくるのを待っていました。

かけよってくる五郎丸に目であいずして、小次郎は大またにズンズン歩いてゆきます。

小次郎は心中あまりおもしろくありません。

「身分がちがう……それはわかっている。

しかしなんだ、あの家司(けし)は! ぶれいな! 人の挨拶に耳もかさぬとは………。」

五郎丸は、早足であるく小次郎のあとをおいながら、

「どうしたのだろう、なにかおもしろくないことがあったにちがいない。」

と、さっしました。

いまではもう小次郎は、五郎丸にとってはかけがえのない、“兄”のようなものでした。

生まれついて肉親というものをもたなかった五郎丸にとって、小次郎は、“兄”としか思えないのです。

聞けば小次郎にはたくさんの弟たちが、故郷にいるのだそうです。

「その弟たちが故郷の相馬でどんな暮らしをしているいか………

それを思うと胸がくるしくなり、いてもたってもいられないのだ………。」

あるとき小次郎は五郎丸にこうものがたりました。

「幼くして父母を失った兄弟たちは、母がたの里、相馬の犬養家にやっかいになった。

自分は十五のとき、なんとしても都に出て出世をしたいと思い、弟たちをおいてひとり故郷をはなれたのだ。

しかし、たよりにした忠平公は今日まで顔も見たこともなく、近づく機会もない。」

その話からさっしても、小次郎のとのは、今日も忠平さまにお目にかかれなかったにちがいない。――

五郎丸は、往来の店さきで立ちどまった小次郎に、やっとおいつきました。

小次郎はふところから銭をだしてかぞえ、店の女にわたすと竹づつをうけとり、なわでゆわえてぶらさげました。

「黒酒よ、だが子供にはのませぬぞ。」

小次郎は五郎丸をふりかえって、にこりとわらい、今度はゆっくり歩き出しました。

なるほど竹づつからは酒の香りが、プンと匂っています。

「どうだ、これから叡山へのぼらぬか。」

「山の上でお酒もりですか?」

小次郎は、ふふ、とからいました。

「おぬしには途中で餅を買うてやろうよ。」

賀茂川をわたって、二人は四明が岳(しめいがだけ)へとのぼってゆきました。

春がすみがたなびくなかに、はるか足もとに京の町がひろがっています。

西南のかたには内裏の諸門かのぞまれ、その唐風の瓦屋根が美しく光っています。

「なにをぼんやり立っている? ここへきてすわらぬか。」

そういわれてふりむくと、小次郎はすでに竹づつの酒を、素焼きのさかずきにうけてうまそうにのんでいます。

五郎丸もそばにすわって、ふところから小次郎が買ってくれた餅のつつみを出してひろげました。

「見よ。あれが人間の住みかだ。なんとせまくるしいことよ。

あの中でおれたちは泣き、わらい、あくせくとはたらき、小ばかにされ、あがいて、あがきぬいて生きているのだ。」

五郎丸は小次郎がなにを言い出したのかと、ふしぎそうな顔つきで、つぎの言葉を待ちました。

小次郎はさかずきをぐいとあおりました。

「………人間は死ぬ。だが死にかたにはいろいろある。功なり名とげて死ぬものもある。

民をしぼったその金で風月をたのしみ死ぬものもある。いや、それよりももっと多くの人々は………。」

こういって小次郎はふとくいきをはき、目をつぶってだまりました。

いうまでもなかったのです。

都の中には飢死にしたり、病気にたおれたものの死骸がそこ、ここにすてられ、その死骸のとりかたづけだけでも、滝口のさむらいたちは大わらわでした。

五郎丸も昨日までその仕事を手つだってきました。

死臭というのでしょう。嫌なにおいが体にしみつくようで、五郎丸にとっては苦手な仕事です。

小次郎は、そうして死んでいった人々のことを考えているのでしょうか。

「都はくさっている。わいろを使う役人どもが肩でかぜをきり、公卿がたは日に夜をついで宴会ばかり、小細工をして世渡りをする小利口者ばかりが住んでいる………。」

「東国はちがうのですか?」

「坂東はひろい、一面の草原だ。ゆけどもゆけどもかや草だ。その草原に風がふきわたるのだ。

筑波の山が美しい、五郎丸、おぬしにも見せてやりたいよ。坂東の地には自然がある。

自然とたたかう男らしい男が住んでいるのだ。都などとはちがう………。」

とそのとき、突然うしろのほうで、声高にわらう声がしました。

「そうかな、都とお国とはそんなにちがうかな………。」

そういいながら、ずかずかと近づいてきた男があります。

へんなやつだ、と五郎丸はくちびるをかみしめて、その男をにらみつけました。

立ち聞きをしていたらしいその男は、平気で二人のそばにすわり、小次郎がおいたさかずきをとりあげました。

「まず近づきに一こんいただこうか。」

小次郎が酒をついでやると、男はうまそうにのみほして、

「いや、失礼つかまつった。だいぶおもしろい話なので、ついわりこんだが、俺の見るところ、都も地方もかわりがないと、こう思ったからわらったのだ。」

男はまだにやにやしながら、てのひらのさかずきをもてあそんで、おかわりのさいそくです。

小次郎はまたついでやりました。

陽にやけて赤ぐろい顔だちに、いかにも頭のきれそうなするどい目つき、時々、相手の顔色をよむように光ります。

「さっするところ、おてまえは東国の出身のようだな。」

「下総の国だ、おてまえは都人(みやこびと)か。」

「いや、おれは南海のものだ。時々、伊予(いよ=愛媛県)の任地から都にのぼってくる。」

「ふむ、南のほうは、おれはいったことがない。」

「人間すむところ、どこも同じよ。さっきおてまえは草原(くさはら)と申されたが、こっちは海原(うなばら)がある。

そんなちがいのものだ。」

五郎丸は二人の話を聞きながら見くらべていました。年ごろはほぼ同じくらいの二十八、九歳。

海のくらしが多いせいか、その男のほうが色が黒く、小次郎は人の目をまっすぐに見るくせがあるのに対して、その男は目の動きがすばやく、どうかすると落ちつかない感じをあたえます。

さかずきをまわしのむうちに、二人は気があうのか、話がはずんできたようです。

世間ばなしがやがて世情のわるさ、公卿のわがままさにおよび、そのうち酒づつには一しずくの酒もなくなりました。

「すっかりごちそうになったな、どりゃ下(くだ)るとしようか。」

そういって立ちあがりざま、大きなのびを一つして、

「日本は広い。どうじゃ、俺とおてまえと二つ割りにして天下を治めようではないか。

この叡山から西は俺のもの、東はおてまえにまかせるが………。」

あっけにとられている小次郎の顔をみて、男はからからとわらい、

「おどろくことはない、そこもともごぞんじだろう?

先年、渤海(ぼっかい)国がほろびて契丹(きったん)国がつくられたことを。」

小次郎はおもいだしました。遠い大陸での話です。いまの朝鮮北部から中国の東部にかけて、八世紀のはじめから九世紀後半に栄えた渤海(ぼっかい)という国がありました。

契丹(きったん=キタイ人)の英雄、耶律阿保機(エリ・アボキ)がこの国をほろぼし、新しく東丹国(とうたんこく)と名づけたことは、小次郎も知っています。

「ちからだ。ちからさえあれば天下を治めることができる。ちからもないのに天下をとっている藤原氏さえ………。」

いいかけて男はふとだまりました。

「いや、やめよう。たわごとは夢にすぎぬ。」からからと笑って、

「さらばだ。」と、早い足どりで山をおりてゆきました。

男の姿が消えてしまってから、小次郎は五郎丸に、

「あの人は名乗りもしなかったな?」

ときいて、あとはつぶやくように、

「おれもついに名のらなかったが………。」

あたりにはしずかな春の夕暮れがやってきていました。

4 いとこ同士 top

内裏でのつとめをおえて、いつものように五郎丸はぶらりと外へでました。小次郎は、

「すこしは書を読むくせをつけぬと、ろくなものになれぬぞ。」

と、口ぐせのようにいって、五郎丸に文字の読みかたを教えてくれるのですが、五郎丸にはあまり興味がありません。

第一そう小言をいう小次郎自身、あんまり書物を読んでいるようすがありません。

それをよいことに、毎日ひまになると五郎丸は、東の市、西の市の雑踏をほっつきまわるのでした。

ものを売る男女の声、喧嘩ざた………そうした人間くさい町のなかが五郎丸にとっておもしろくてたまりません。

二坊大路を八条の角から東へまがり、西の市のほうへ足をかけて、ほんの少し歩いていたとき、前方から土ぼこりをまきあげながら、大勢の人々が口々にわめき、にげまどってきました。

「暴れ馬だあ!」

「馬が、馬が!」

きゃあ、という女のひめいと、

「放れ駒だ、にげろ、にげろ!」

というさけびが、一緒にこちらへむかって殺到してきます。

五郎丸は身をさけようと、あたりをみまわし、あわてて店をしまいかけたワラジだの魚だのをあきなっている家へとびこみました。

五郎丸ばかりではありません。大勢の男女がなだれこんで、店屋はめちゃめちゃです。

シトミ(窓)のすきまから、往来のようすを息をつめてうかがっていた店の爺さんが、

「来たぞよ、来たぞよ………。」

と声をふるわしています。

馬ていの音がせまってきました。

馬は白い泡をかみ、狂ったように走ってきます。 |

|

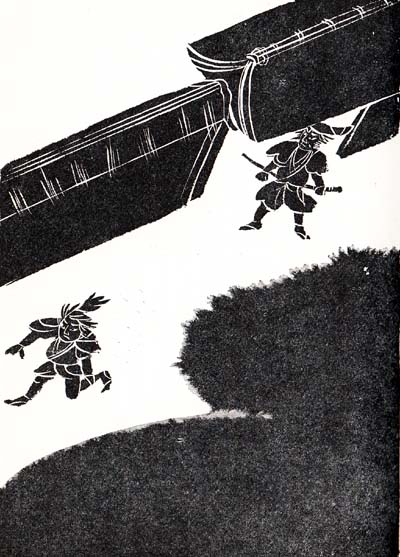

すると突然、目のまえに、たくましい体つきの男が大手をひろげて立ちふさがりました。

「あッ、小次郎のとのだ!」五郎丸はひくくさけびました。

荒れくるう馬は、目のまえの小次郎を馬ていにかけてけころすか、と思われたそのとき、小次郎は身をひるがえし、馬のたてがみをつかんで、馬上の人となりました。

馬は怒りくるって、いななきながら、はねおとそうと後足だちになるのでしたが、

「どう! どう!」

と声をかけられ、やがておとなしくなってしまいました。

「ほう………。」

息をつめて見まもっていた群衆は、いっせいに感嘆のといきをはき、ものかげから外へ出て、馬の上の小次郎を見あげました。

坂東の牧で馬とともに育った小次郎にとって、こんなことはなんでもないことでした。

顔色ひとつかわっていません。

「この放れ駒のぬしは、いずれにある?」

すると、うしろのほうからゼイゼイといきせききってかけてきた雑色(ぞうしき=下男)ふうの男が、

「やあ、ありがたやありがたや、いや、まったくひどい暴れ馬で………。」

といいながら馬の口輪をとり、小次郎に頭をさげました。

小次郎はひらりと馬からとぴおり、

「なに暴れ馬なものか、よい馬じゃ。」とたてがみをさすってやりました。

ひとめで、その馬は東国産まれのものとわかります。

この時代の日本種の馬は四尺(一尺は約三十センチ)そこそこの丈しかなく、東国ではこれを改良した七、八尺の立派な馬を産出していました。この東国馬は都ではめずらしいものです。

「この馬のぬしはおまえか?」

「いや、左馬寮(さまりょう)のものじゃが、わしのあるじにちょっとあってくだされい。

礼を申しあげねばならぬ。あるじは左馬允(さまのすけ=左馬寮の三等官)、平貞盛(たいらのさだもり)さまじゃ。」

「なに? 貞盛? あの石田(しだ)の太郎か?」

平貞盛といえば、叔父の国香(くにか)の長男で、小次郎にとってはいとこにあたります。

小次郎はまだ幼いころ一度あったことがあるだけで、都にのぼって十年以上たっているのに、同じく都にのぼって左馬允(さまのすけ)になっている貞盛とはそれ以来、あったことがありません。

同じ故郷でそだち、しかももっとも近い肉親ですから、なつかしくないはずはありません。

30

小次郎はいままでになんども貞盛をたずねたのであうが、そのたびごとに留守だったり、勤め中だったりで、あえずじまいでした。

小次郎は、ゆかいになりました。

「今日はあえる。あの男、どんなに立派に成人したことだろう………。」

そう思うとやもたてもたまらなくなって、

「ほッ、貞盛は俺のいとこじゃ、案内せい。」と、下人を先にたてて歩き出しました。

五郎丸は馬をしずめた小次郎をわがことのようにほこらしく思って、むらがりだした見物たちに、

「どけ、どけ。」などととくい顔でさきに立ちます。

万寿寺の門前で、貞盛はにげさった馬のかえってくるのを、いらだたしげに待っていました。

「どうした! おそい、おそい!」

雑色(ぞうしき)の顔をみるなり、貞盛はしかりつけました。

ひとめ見て小次郎には貞盛だとわかったほど、幼いころの面影が、その都ふうの上品な顔だちにのこっていました。

「このお方が、お馬をしずめてくだされましたので………。」

「そうか、いや、それはどうも………。」 |

|

わずかにえしゃくしましたが、貞盛には小次郎をみとめた気配がありません。

「貞盛のとの。わしじゃ、小次郎じゃ。相馬の小次郎将門じゃ。」

「あ!」

「なつかしい、行きちがってついに一度もまみえなんだが、おぬし、元気か。国の大叔父はいかがおすごしじゃ?」

「うむ。………そこもとは当分、都にいるのか?」

「いや、弟どものことが心配で、早く故郷へかえりたいと思うてはいるのだが、思うにまかせない。

故郷に錦をかざる、というわけでもないが、せめて下総(しもうさ)の検非違使(けびいし)に任官したいとさえまえから

忠平公へ願いでているのだが、………いや、それよりも、おぬしにあえてよかった。」

小次郎がなつかしげに近よろうとすると、

「では、これで失礼する。急用もあってな。」

そういうと貞盛は、みやびやかな態度で馬にうちのり、

「いずれまた………。」と、ふりむきもせず去ってゆきました。

ひさしぶりにあったいとこ同士にしては、あまりにあっけない別れです。

小次郎はぼんやり、そのうしろ姿を見おくるばかりでした。

………じつはこれには深いわけがあったのです。

貞盛は、いとこの小次郎をなるべくさけてあいたくなかったのです。

小次郎にはその理由はわかりません。そのことは、あとからわかってくることになります。

このときは、ただ、貞盛が国元からの仕送りがゆたかなのか、美しくよそおっているのにくらべて、自分がうすよごれた青の狩衣(かりぎぬ)一枚でいることが、みじめにおもわれただけでした。

青ばえのたかった牛のふんをいまいましげにけとばすと、

「くそッ! なんだあの男は! 五郎丸。こい!」

五郎丸は今夜も小次郎のとのは深酒をのむのかと思うと、おかしくなってくすりと笑って、大またに行く小次郎のあとをおってゆきました。

top

**************************************** |