|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

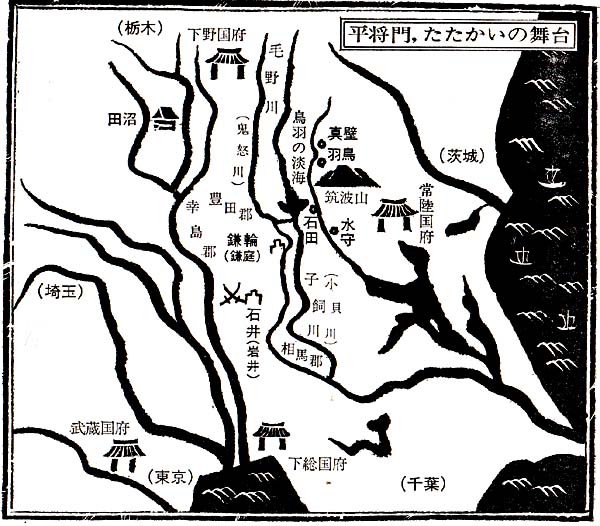

二 坂東の争い

1 将門かえる top

「小次郎将門が都からかえってきた………。」

その知らせが、関東一円の親類たちにつたえられました。

「なに? それは本当か?」

おどろきの色をかくそうともせず、知らせをもたらした下人に問いかえしたのは、小次郎にとっては大叔父、貞盛には父親の、平国香(たいらのくにか)でした。

「まことらしゅうございます。相馬の御厨(みくりや)では、小次郎の弟どもが、一家をあげて宴をはっているげにござります。」

「ふむ、………よし、だれぞ心ききたるものを羽鳥(はとり)へ使いさせい………。」

「はッ、良兼(よしあね)の殿のところへでございますか?」

「良兼じきじきに、こちらへ出向くようにつたえるのじゃ………。」

下総の市原にある国香のやかたから、国香の次弟のすむ常陸国(茨城県の大半をしめる)、筑波山のふもと、羽鳥へむかって、あわただしく使いの早馬がたちました。

叔父たちが、あわてたのはむりもありません。

小次郎の留守のあいだに、小次郎の父良将(よしまさ)の領地を、それぞれに横どりしていたからです。

いとこの貞盛が、都で小次郎をさけてあいたがらたかったのも、これがあったからでした。

鎮守府(ちんじゅふ)将軍平良将(たいらのよしまさ)………、小次郎の父は、民衆にしたわれていた武将でした。

そのころ陸奥(むつ)の国では、大和朝廷に征服された“えぞ”が、たびたび反乱をおこし、これをとりしずめるために、“鎮守府将軍”という総司令官がおかれていました。 |

|

将門の父はその“鎮守府将軍”で、この地方での実力者でありました。

ところが良将の死後、のこされた小次郎将門をはじめ、幼い子供たちは、親類たちの相談によって、母の里である、相馬の御厨の犬養(いぬかい)家にあずけられました。

まもなく、国香叔父のすすめによって、小次郎は都へのぼることになりました。

十数年ののち、かれが都から帰ってきてみれば、父良将の領地は、みにくい叔父たちの持物となっていました。

この一族はもともとは皇室の出で、小次郎の祖父、高望王(たかもちおう)という人が、“平”という名を名乗り、上総介(かずさのすけ)に任命されて、はじめて東国へくだってきたことからはじまります。

ですから、小次郎将門は、桓武(かんむ)天皇から五代めの子孫にあたるわけです。

そのように誇り高い家がらの出でありながら、小次郎にはそれがどうもピンときません。

幼くして父を失い、あらあらしい東国の自然のなかで、小さな弟だちと畑をたがやし、麦をふみ、牧で馬を飼う生活………、そして都で、滝口の武士として公卿たちにさげすまれてきた生活………。

そのどれをとっても、自分が皇室の出だなどという実感はわきません。

帰ってきた小次郎をかこんで、すっかりおとなびてたくましい体つきになった三郎将頼(まさより)や、五郎将文(まさぶみ)は、都のくらしをねほりはほりたずねて、目をかがやかしていました。

また小次郎のかたわらには、都から一緒についてきた五郎丸の姿がありました。

五郎丸にとって、小次郎の故郷である東国が、こんなにも広い平野であることが、まずなによりもおどろきでした。

草原をわたる風が光りその草原をつらぬく毛野川(けぬがわ=鬼怒川)の流れ、平野にただ一つの山である筑波山の美しい姿、五郎丸はこの国がすっかり気にいってしまいました。

「四郎はどうしている?」

四郎将平(まさひら)の姿が、いつまでたっても見えないので、小次郎はふしぎに思ってそうたずねました。

「四郎は学問ずきでの。飯沼(いいぬま=茨城県水海道市北方)の学問所へいっておる。」

「飯沼の学問所? そんなものがあるのか?」

「菅原道真(すがはらみちざね)公のご三男。景行(かげゆき)卿が坂東(ばんどう)へ住みつかれていることは、兄者もしっていよう?」

「いや、しらぬ。」

小次郎は、大宰府で藤原氏のために不幸な死をとげた道真の霊が、おそろしいたたりをするということを都で聞いたのをおもいだしました。

「四郎はその景行卿の学生になっているのじゃ。兄者が帰られることを飯沼へ知らせてやったのだが、今日にはまにあわなんだ。」

そうものがたる三郎のあごのあたりは、小次郎にそっくりです。

もうひとまわり大きかったら、小次郎に間違えそうに五郎丸には思われました。

小次郎の帰国をきいて、近所の農夫たちが挨拶にやってきました。

やっこや、めやっこ(奴婢(ぬひ)ともいいます=召使の男女)たちも、家人のあとからおずおずと顔をだし、にぎやかな集まりになりました。

そのなかには小次郎にとってなつかしい顔もあれば、まだ見知らぬ顔もあります。

「酒だ。酒にしようぞ!」

三郎が太い声でさけびました。みんな、わあ、とどよめきました。

自分たちの主人がかえってきたよろこびに、犬養家の一角は、夜をとおしてにぎわいました。

………時代はいまから一千年ほどまえ、この時代の日本にはまだ奴隷というものがありました。

今日からみると人間が人間を飼う………一匹二匹と売り買いされる………これほど不合理なことはありません。

けれども当時は、これがごくあたりまえのことがらだったのです。

小次郎の家にも、父良将の代からの奴婢(ぬひ)が大勢いました。

父の死とともに、家がおちぶれたため、奴婢たちのあるものは売られましたが、まだまだのこって三郎たちにつかえているものもあったのです。

小次郎はそれらのものたちをまえに、今日から自分は幼な名の“小次郎”から、“将門(まさかど)”と名乗ることを宣言しました。

つまりこの家の総領(そうりょう)として、一人前にさしずすることを、みんなの前に披露したのでした。

夜がふけて、秋の月が中空に白くうかび、庭さきにしつらえられたたいまつが、明々とやかたをそめています。

将門らは、永年せわになった犬養の家に別れをつげることにしました。

これからは、いよいよ自分たちの土地を、自分たちの手でたがやすのです。

腹ぐろい叔父たちに横どりされた領地のことはさておき、まず将門らはおのれのやかたを作ることが先決でした。

死んだ父が下総守(しもふさのかみ)としてちからをもっていた豊田郡で、鎌輪(かまわ)というところ(茨城県結城郡千代田村鎌前庭)がまずあげられ、ここヘ一族郎党、奴婢(ぬひ)をひきつれてうつることに、相談がまとまりました。

2 暴れ川 top

豊田の里、鎌輪(かまわ)は毛野川(けぬがわ)が東へ大きく、まるで鎌の形のようにまがった、その中ほどにあります。

毛野川は、おぼれ川”とよばれていました。

大雨でもふろうものなら、たちまち水があふれて、せっかく耕した田畑をおしながし、人家をおしつぶし、暴れほうだいに暴れまわります。

川すじもそのたびごとにかわり、きびしい自然と人とのたたかいが行われる土地がらでした。

いつぞや比叡山で、伊予の若者がいっていたように、都だけではなく、この地方にもまた人と人とのみにくい争いが、どす黒くうずまいていました。

将門の叔父の国香は、長男の貞盛のお嫁んとして、この地方の豪族で、前常陸大掾としてちからのある、源護(みなもとのまもる)の娘をもらいました。

こうした縁組をすることで、国香の一族は筑波山ろくの一帯を、ますます自分の手ににぎることができたわけです。

まだ、つぎの叔父の良兼も、源護の娘を嫁にむかえ、常陸源氏(ひたちげんじ)とよばれる一族と、同盟を結んでおりました。 |

毛野川(鬼怒川)の流れ

|

一方、豊田の鎌輪に住みついた将門は、北方の真壁郡大国玉(おおくにたま)の里の豪族、平真樹(たいらのまたて)の娘をもらって、真樹と同盟を結びました。

いつの世にもこうした政略結婚がむすばれるのがつねでした。

平真樹の娘、東の君(とうのきみ)は心のやさしい、美しい娘でした。

叔父の良兼は、この東の君を自分の息子の嫁にしようと考えていましたから、おいの将門が横取りしたと思いこみ、ふかくうらみをもちました。

そして常陸源氏を代表する源護たちと同盟を結んでいる叔父たちにとって、将門はなにかにつけて邪魔な存在になってきました。

そればかりでなく、将門の父良将からあずかっている領地を証拠のないのをよいことにかえそうとせず、口をぬぐって知らん顔をしています。

そうした叔父たちのやりかたについて、将門としては怒りを感じながらも我慢するよりほかありません。

――そんなある日、突然、源護の兵たちが、自分の領土を毛野川の氾濫からふせぐため、豊田の鎌輪の上流で、川をせきとめる工事をはじめました。

毛野川は常陸源氏だけの川ではありません。

第一せきとめられた川は、ひくい土地をねらって、豊田の里を水びたしにするおそれさえあります。

川ぶしんのようすをみていた将門がたの百姓が、それをとめようとして争いがおこり、将門かたの百姓が切られて死ぬという事件がおこりました。

知らせを聞いて弟の三郎将頼(まさより)は火のついたように怒り、手兵をひきいて常陸源氏の兵をおいちらしました。

これはただごとではおさまりません。

毛野(けぬ)の治水にからむ両方の利益の争い、それにくわえて叔父がとりあげた領土の問題、また、真樹(またて)の娘東の君を妻にむかえたことによる叔父のうらみ、これらが一緒になって将門の身にふりかかってきました。

一見、何事もないおだやかな平原に、すこしずつ暗い雲がおおうような不気味さがただよいはじめました。

「はっきりと返答せい………どうした?」

しばらく将門はだまってうっむいていました。川千鳥のなく音がしきりにしています。

「ばかもの!」

いらいらした老人は座をたちました。老人は将門の叔父で、羽鳥(はとり)に住んでいる良兼(よしかね)でした。

「………お話をうけたまわれば、私の言いぶんはまるで聞かれていないようですが………。」

「なに? 言いぶん? たわごとを申すな! 源護どのは前大掾(さきのだいじょう)じゃ。

その前大掾がおぬしに手をついてたのんでおられるのだ。

おぬしの言いぶんなど、それはわしたち一族の内わごとじゃ。よいか。そこのところをわきまえい。」

良兼がふいに将門をたずねてきたのは、昨日の事件のことで、源護から仲立ちをたのまれたからでした。

良兼は将門をにらみつけて言葉をつづけます。

「………国香叔父の立場も考えい。

わしたち一族が今日こうして暮らしておられるのも、常陸源氏のおかげをこうむっているからじゃ。」

「私はそうは考えませぬ。」

「なに?」

「国香叔父は一族の長(おさ)です。その頭(かしら)立つお人にはしたがわねばなりませぬ。

しかし、その一族の長(おさ)が、常陸源氏の立場から私をおさえつけようとなさることは、私には納得がまいりませぬ。」

「こやつ、小理屈をこねるか! もうよい、おぬしの言葉など聞きとうないわ!」

「お待ちください、あくまでも非は常陸源氏の側にある。このことだけは、おわかりねがいたいので………。」

「だまれ、だまれ!」

「だまりませぬ。石下(いしげ)の一帯は、父良将(よしまさ)の領土です。

そこへいきなりはいってきた常陸源氏の横車を、叔父上は一緒になっておそうというのですか。」

「えい、だまれ! なんどいうたらわかるのじゃ。あの地はすでにおぬしのものではない。

おぬしの父がまだこの世にあったとき、護どのの常陸大掾(ひたちのだいじょう)就任の祝いにさしあげた土地じゃ。」

「言いくるめようとて、あの土地は私の土地にちがいありませぬ。

叔父上は、国香叔父と一緒になって、私をだますのですか?」

「だます? ほざくな!」

いきなり手にしたむちが将門のほおにとんできました。

「私は正しいと信じてこう申したのです。お気にさわったらお許しください。」

「甥づらをするな、こののち、叔父でも甥でもないわ。わしの面目をどうするのじゃ。

つらにくいやっこめ。わしの顔に泥をぬりおって、どうしてくりょう………。」

良兼の大きなののしり声をきいて、五郎丸はおどろいて縁先へかけよりました。

将門のほおから血がしたたって流れています。

「叔父上。いまいちど申します。これは私欲にでたことではありません。正義のために申すのです。

父の遺した領地をお返しください。」

「しゃっ! だまれ!」

むちがつぎつぎにとんで、将門の顔に肩に、背中にびしびしと鳴りました。

五郎丸は手にあせをにぎって見まもるばかりです。良兼は肩であらい息をついて、

「ばかもの! わしは帰るぞ。やっこ! 馬ひけい!」

良兼はこのことをどう兄の国香へ報告しようかと考えあぐんでいました。

「強情な青二才め!」

まだたたきたりぬように、びゅっとむちを鳴らすと、あらあらしい足音をたてて廊(ろう)をあゆみ去ってゆきました。

「将門のとの!」

五郎丸は打たれたままじっとしている将門のそばへかけよりました。

狩衣(かりぎぬ)がさかれて、あちこちから血がにじんでいます。

「大丈夫ですか、おけがは?」

「さわぐな、しずかにせい。大丈夫だ、これくらいの傷………。」

といいながらも将門はうめきました。

「ひどいことを………。」

五郎丸は去ってゆく馬ていの音の方角に目をむけて、くやし涙をぬぐいました。

それからしばらく日がたって………、傷のなおった将門は、今日も野山へ出かけてゆきました。

きびしい自然は、人を一日もあそばせてはくれません。

「との! 将門のとの!」

川ぞいの丘で、雑木のしげる土地を切りひらくため、将門が、あれこれと開墾の設計を考えながら歩いているとき、大声でよびかけながらやってきたのは、五郎丸でした。

この国の気風にすっかりなれたのか、一日一日と腕ぶしも太くなり、背丈ものびて青年らしくなってゆくようです。

五郎丸のうしろに、だれやら大勢の人々が、さまざまな荷物をしょって、ぞろぞろとついてきています。

将門はいぶかしそうに太いまゆをひそめて、そちらをながめました。

「との やっぱりこちらにおられましたか………。」 |

|

近づいてきた五郎丸に、将門は、

「なんだ、その連中は?」とたずねました。

着ているものはぼろぼろで、やせこけた男女、老人や子供までまじった二十人ばかりのひとむれです。

「常陸の山べの里の百姓たちだそうです。」

「ふむ………それがどうした。」

そのひとむれの百姓たちから、わけをこもごも聞くところによれば、

――私たちは、年貢(ねんぐ=税)が納められず、あまりにとりたてがきびしいので、我慢できなくなり、死ぬのを覚悟で、とりたてにきた検非違使(けぶいし)の目のまえで、一村のこらずわが家へ火をつけて立退いた。

もう馬も牛も売り、都からきた人買いに娘まで売ったものもある。

これからどこかよい土地をみつけて住みつきたいと、あてどもなく流れあるいているのだ………。

ということでした。

将門はじっと聞いていましたが、

「五郎丸、それでおぬしは俺にどうせいというのだ?」

「はい、将門のとのに願って、この地に住みついたらと、この者たちに申してつれてきました。

との、お願いです。この者たちをすくってやってください。」

飢えかつえた人々は、もう動くちからもないように、その場にすわりこみ、将門の目を見つめています。

「よし、おぬしの考えどおりにしたがよい。働けるよう、はからってやれい。」

突然、うッ、うッ、というけものめいた声が、ひとのむれの中でおこりました。

みると、赤児をかかえた女がひとり、地べたにしゃがみこんで、安心のあまり草をつかんで泣いているのです。

百姓たちは、だまって将門を感謝のまなざしで、ふしおがみました。

収穫はすくなくても、あたらしく開墾すれば、その土地は開墾したものの所有になる………。

これが将門のまったく新しいやりかたでした。百姓たちはこのことを五郎丸から聞いて知っていたのです。

一生を奴隷としてすごさればならなかった奴婢(ぬひ)たちにとって、このやりかたはキモをつぶすようなできごとです。

百姓としてもこれ以上の魅力はありません。

こうして新しい主、将門への人望は日ごとに高まってゆきました。

しかし一方、このやりかたは大宝律令(大宝元年(七五七年)文武天皇によって制定された憲法)にそむき、古代国家をきりくずして、新しい中世の国家へすすむことを意味していました。

将門は中央政府(朝廷)に、正面からはむかうことになるとは、すこしも気づきません。

将門は正しいと信じたことを実行し、地方の民の利益をまもることが大切と考えていました。

3 卑怯者 top

承平五年(九三五)二月。

筑波おろしかびゅうとふいて、春とはいえまだまだ寒さを感じさせます。

将門を先頭に、十数騎の武者が道をいそいでおりました。

五郎丸の黒馬(あお)にのり、将門の妻(つま)東の君(とうのきみ)の輿(こし)につきそっています。

一行がものものしく武装しているのは、先日からの常陸源氏との争いで、どんなことがおこるかしれぬためでした。

東の君はこしの中で、将門とのあいだに生まれた赤児をだきしめていました。

将門にとついで、一年あまり、ひさしぶりに東の君は、大国玉(おおくにたま)の実家にかえり、父の真樹(またて)に赤児の顔をみせにいった、その帰りでした。

「こりやよい子じゃ。かしこそうな顔だちをしておる………。将門のとの。おてまえに似だのかの?」

真樹(またて)はほくほくとよろこんで、赤児をほかずりよせてはなしません。

そんな父親の姿を見るにつけても、東の君は将門の妻になったことをしあわせだと思うのでした。

日の高いうちにかえりつこうと考えていた将門でしたが、女づれでは道は思うようには進みません。

筑波山を左に、子飼川(こかいがわ=小貝川)にそって南へと道をいそぎます。

「どうだ? つかれはせぬか?」

東の君のこしに馬をよせて、将門は声をかけました。

「いいえ………。」

「吾子(わこ)はどうしている?」

「ねむっております。」

東の君はこしの中でひとりしずかにほほえんで、赤児のねがおを見つめました。

「との! との!」 |

|

列の先にたった丈部(はせつかべ)の子春丸(こはるまる)が、馬をもどしてきました。

ゆくてに大きな湖が、春の日ざしに光っています。

この湖はいまはもうありませんが、この時代に、子飼川の両岸が、中流でにわかに湖をかたちづくり、鳥羽(とば)の淡海(あわうみ)とよばれていました。

長さ五二七〇メートル、幅が二七二七メートルの青々とした湖です。

その鳥羽の淡海にさしかかったとき、子春丸があわてたように将門のところへかけてきました。

「との! なにやら変がござります!」

「なに?」

「ごろうじませ。」

子春丸がむちでさす方角は淡海(あわうみ)の東岸の野本(茨城県真壁郡明野町赤浜)のあたりです。

はるかかなたにキラリとかがやくものがあるようです。

「伏兵だ!」

源護の待ちぶせにちがいありません。五郎丸が前へすすもうとしてむちを上げますと、将門は、

「待て。」ととめて、

「子春丸、おぬしは吾子たちをつれて、湖を西へとって落ちよ。よいか、しっかり腹をくくってゆけ。」

「はッ。」

「五郎丸は、同じく西からひとあしさきに豊田へかえれ。」

「援兵をよぶのでございますね。」

「うむ、敵はどうやら大勢らしい。ゆけ。」

いいざま、将門のむちが五郎丸の黒馬のしりをぴしりと打ちました。

黒馬は五郎丸をのせて、豊田をさしてかけてゆきます。

将門は三郎をよびました。

「どうするのだ、兄者? つっこむか?」

「いや、待て、時をかせぐのだ。」

「ちくしょう! 卑怯者の護め!」

つばをはいて三郎は怒りにまなじりをさいて、かなたをにらみました。

将門たちは、ゆっくりと南をさして、淡海(あわうみ)の東をすすんでゆきます。

小鳥のさえずりのほかは、もの音ひとつ聞こえません。

馬をすすめるにしたがって、ようすがだんだんわかってきました。

野本(のもと)の日吉(ひえ)神社の手まえに、あしのはえたひくい丘が起伏しています。

そのあしのしげみにほこがきらめいては光るのです。

シュッ、シュッ、と矢が左手からとんできました。

「ぶれいもの! われらは豊田のもの、矢を射かけられるおぼえはない!」

将門が馬をとめてさけびますと、ふたたびするどい羽音をたてて矢が射こまれてきました。

将門の郎党のひとりが、突然ぐらりと頭を下にしたかと思うと、馬からまっさかさまに墜落しました。

首すじにふかぶかと矢がささっています。

だれかが馬からおりてかけよってゆきます。将門がしかりつけました。

「馬をおりるな! おりたらおぬしが死ぬぞ!」

敵陣がふたたび弓をかまえます。将門らは弓のまとにならぬよう馬をかけさせました。

乗りおくれた郎党は胸板を射こまれ、馬から落ちました。

「ちくしょう!」

味方の二騎がころされたのを目の前において助けることのできないくやしさに、一同は身をふるわせています。

「との! 味方がすくなすぎます。退路をひらいてのがれましょう………。」

参謀格で常羽(いくは)の御厨(みくりや)をあずかっている多治経明(たじのつねあき)が、考えぶかく自分の考えをいおうとしたとき、

「兄者、あれを見よ!」三郎がさけびました。

三郎のさす左手をみると、よろい姿に身をかため、ひときわすぐれて美しくよそおった武将があります。

かぶとの下の顔は、将門にも見おぼえがありました。

「あれは扶(たすく)だな。」

「いや、隆(たかし)もいるし繁(しげる)もいる。」

どうやら将門たちは源護のむすこたちにぐるっととりかこまれたようです。

あたりの空気が、殺気をはらんできました。

「よし、石田(しだ)へともかくかけぬけよう。」

石田の庄には叔父の国香が住んでいます。敵のかこみをやぶってすくいをもとめれば、いくら仲のわるい国香でも血をわけた叔父と甥の間柄です。助けてくれるにちがいありません。

将門たちは進路を東へとり、馬を走らせました。

「しまった! 兄者、だめだ、叔父ごの国香も敵とぐるだぞ!」

すすむ方角には、国香の軍勢が、旗をかかげ鉦(かね)をならして待ちうけていたのです。

三郎は歯をかみならしてすごい形相です。

「矢をいかけよ!」

将門の命令で、馬をそろえ将門の兵たちは弦音(つるおと)たかく矢をはなちました。

矢は風にのって、源扶(みなもとのたすく)の陣に射こまれました。

ひるんだ敵陣のすきをねらい、将門たちは馬ごとぶつかってゆきました。

もともとしかけた喧嘩ですから、敵兵にはゆだんがあったようです。

たちまち、陣をみだしてくずれてゆきます。

「それ、おえ、おえ!」

わずかの手兵で、三郎は鬼のように顔を赤くしてさけび、おいうちをかけてゆきました。

このとき、うしろのほうから鉄甲騎馬の軍が、将門のほうへむかっておしよせてきました。敵かと見かえると、

「豊田の衆、ぶじか?」

先頭に立っていたのは、将門の舅(しゅうと)、平真樹(たいらのまたて)でした。

年とってはいても、さすがは坂東武者です。

いつもはまがっている腰も、いま馬の上ではピンと立っているのが、いかにもふしぎでした。

「おお、真樹(またて)のとの!」

「心配していたところへ、石田(しだ)の庄にはなった間者(スパイ)が知らせをよこしたのじゃ。

まにおうてよかった。」

真樹はほッとふといいきをはきました。

算をみだしてにげる敵兵を、真樹の軍馬がけららし追いちらしてゆきます。

たたかいをおえて、将門たちはいったん豊田へひきあげました。

楯にのせられた郎党の死骸にとりすがって泣きさけぶ家族の者を見ると、あたらしい怒りが将門の胸にわいてくるのでした。

多くのものが手きずをおっています。五郎丸は千春丸と一緒にその手当に走りまわりました。

「なぜ? なぜに叔父の国香はかほど俺を憎まねばならぬのか?………」

将門の胸は重くしずんでゆきます。

一日おいて準備をととのえた将門は、真樹の軍とともに、源扶(みなもとのたすく)ら三兄弟と、国香(くにか)をせめに出発しました。

まず大串(おおくし)にせまり、つぎに高道祖(たかさい=下妻市)から野本をへて、国香の住む石田(しだ)へと、いくさをひろげながらすすみました。

我慢に我慢をかされてきた将門も、いまや阿修羅(あしゅら=いくさの神)のようです。

つね日ごろ常陸源氏にいためつけられていた百姓たち(といっても当時は半農半兵でした)は、武器を手にして、将門の軍にくわわり、みるみるうちに将門軍は、雲のようにふくれあがりました。

絶対、強いと思われていた常陸源氏の軍勢は、この将門軍をまえにして、みじめな負けいくさをつづけました。

これは、将門にとっても、びっくりするほどでした。

物見の者から報告を聞いた多治経明(たじつねあき)が、将門のもとへ馬をよせてきました。

一昨日のくやしさをやっとはらしたせいか、経明の顔はいきしきとしています。

「との!」

「どうした? おぬし老人のくせに元気がよいの。」

「いやはや、老人をおいてくだされい。まだ若いものには負けはいたさぬよ。

………いま物見の知らせでは、真壁(まかべ=護が住むところ)が手うすじゃという。 このさいいっきょに真壁へくり出そう。」

「いや、いかん、真壁はいかん!」

「将門のとのは、前常陸大掾(さきのひたちのだいじょう)源 護(みなもとまもる)の威をおそれるのか。」

「ばかな、わしらをおそったのは護のむすこ三人と、叔父の国香だけだ。」

「とはいえ、護(まもる)があやつっていることは明白だ。

なにをいまさら………。」

「いや、いかん!」

「では、羽鳥は?」

羽鳥は叔父の良兼の住むところです。経明の考えでは、この際ひとおしにあの強欲な良兼をもせめて、将門の父良将の所領をとりかえさねばならない、というのです。

「いや、これもならぬ!」

「なぜじゃ、将門のとの! おじけづいたか?」

「敵は常陸源氏のむすこ三人、それに国香叔父だけじゃ。」

多治経明は不服そうに首をふってかけてゆきました。

「里を焼くな、無益に人をころすな!」 |

平将門像

|

将門の命令はとどきません。

怒り狂った民衆の力は、野本、石田(しだ)、大串と敵地の民家にまで火をはなち、日吉(ひえ)神社、承和寺(しょうわじ)なども焼きました。

大地もとどろけ、天をもこがせとばかりに家々が燃えあがるさまは、この世の地獄かと思われるばかりです。

源 扶(たすく)、隆(たかし)、繁(しげる)の三兄弟は、このいくさの中でうたれました。

意外なことのなりゆきに、父親の護はぼうぜんとしましたが、しかし命あってのものだねです。

真壁の本拠にじっとしているほかありません。

石田(しだ)ににげた叔父の国香は、みずからやかたに火をはなち自殺をとげました。

しかしだれも同情をよせるものはありませんでした。

いや、そうとばかりはいいかれません。

水守(みもり)にいる国香の末の弟、良正(この人物は、29ページにかかげた系図には出てきませんが、『将門記』によって、国香の末の弟にいたしました)は将門が兄の国香をころしたのだとふかく信じて、あだうちの機会のくるのを待っていたからです。

top

**************************************** |