|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 当時の日本地図

一 遺唐使船帰る

1 いざ子供、早く日本へ top

海はないでいました。西からふいてくる風はおい風で、帆をはらませた船は、すべるようにすすんでいました。

播磨の灘は、あんまりしずかで、ものたりないくらいでした。

いま、こえてきた明石と淡路島の間の瀬戸も、川のように流れる潮で、すこしはゆれましたが、これとてあの唐の東によこたわる荒海にくらべたら、なんのことはありません。

右手にややとおく淡路ぼ島が、左手には丹波と摂津の国ざかいの山々が、くっきりと青い空の下でかがやいています。

あれが須磨の浦でしょうか。真っ白いすなの浜べも見えています。

「とうとう、帰ってきたのだな。なつかしい日本へ………。」

山上憶良(やまのうえのおくら)の胸に、きゅうになつかしさがこみあげてきました。

さっきから、照りつける日の暑さも知らないように、憶良(おくら)は船のへさきに立っていたのです。

やせた背中をしゃんとのばして。

唐の東の荒海をのりきった船が筑紫の大津(博多)に寄港し、それから、長門と豊前の海峡をぬけて、瀬戸内の島から島へと、ぬうようにゆっくり東へむかっているあいだ、憶良はずっと夢のような気持でした。

どうしても、生きて日本へ帰ってきたことが、信じられなかったのでした。

けれどもいまはもう夢ではなく、摂津、河内、和泉の国、そして淡路島にかこまれた、みはるかすこの湾のむこうに、まごうことかく、憶良らの帰りゆく大和(奈良県)があるのです。

「やあ、憶良さま。」

いつのまにやってきたのか、若い留学僧の伽朝(かちょう)でした。

「明日はいよいよ、難波(なにわ)へ上陸でございますね。この、真正面あたりが、大和になるのでしょうか。」

「いや、もっと右手、南によったあたり………。ほら、雲のようにかすんでいる。あれが葛城(かつらぎ)の山だろう。」

憶良が、ゆびさしておしえました。

「葛城の山なみ………。ああ、憶良さま、あの山むこうに、大和があるのです………。」

うれしさに胸がつまったのでしょうか。枷朝(かちょう)の声が突然とぎれました。

むりもありません。

命を的に遣唐使船にのりくみ、大唐国へ渡り、いま、ぶじに任務をはたして故郷の土をふもうとしているのです。

「憶良さま、私は勉強がしたくて、自分から願いでて、遣唐使船にのせていただきました。

もっともっと、唐に残って勉強したかったのですが、この船をのがすと、またいつ帰れるかわかりません。

それで心ならずも、帰ってきたのですが、こうして、だんだん故郷が近づいてくると、もう、いてもたってもいられません。

そうだ、みんなにしらせなければ………大和は近いと………。」

すこし、目をうるませた枷朝(かちょう)が、そういうと、足ばやにさっていきました。

憶良は振り向きもせず、大きくうなずきました。

そして、

| 「いざ 子供 早く日本(やまと)へ大伴(おおとも)の御津(おつ)の浜松 まち恋(こ)いぬらん………。」 |

思わず、口をついて、わきあがってきたうた(和歌)を小声でうたいました。

これは、唐を出発するときに、つくったうたなのでした。

「さあ、みんな、任務はおわった。早く日本へ帰ろう。

大伴(おおとも)の御津(難波の津のこと、大阪市)の浜辺の松も、私たちの帰りをまっているぞ――と、私は、うたったのだが、その御津(おつ)へ、あすにも上陸しようとしているのだ………。

七年前、唐へむかって船出していった、大伴の御津の浜辺ヘ。」 |

本当に、長い、長い旅でした。

憶良らをのせた五艘(そう)の遣唐使船が、へさきをならべ波をきって、御津をあとにしたのは大宝元年(七〇一)夏のはじめのことでした。

その日も太陽がぎらぎら照りつけ、海は魚のうろこのようにひかっていました。

はたして、唐の国までゆきつけるかどうか、それは心もとない旅でした。

日本と唐の国をへだてる大海は、どれはどの船を、また人の命をのみこんだかしれない魔の海です。

ひとたび嵐にあえば、たとえ難破しなくても、船はどこへ流されるかわかりません。

憶良らの乗った船も、筑紫の大津(博多)をててまもなく、嵐にまきこまれて、五艘とも吹き戻されてしまいました。

そして、つぎの航海まで、一年ちかく、筑紫でまたたければたりませんでした。

遣唐使はひさしくとだえていて、じつに三十年ぶりのことなのです。

遣唐使が再開されるときまったとき、山上憶良もえらばれて、その一員にくわえられました。

このたびは、遣唐大使の上に、とくに押使(おうし=頭領)がおかれています。

遣唐使は押使以下九名。

押使、大使、副使がそれぞれ一名、判官(はんかん)三名、録事(ろくじ)三名、四十一歳の山上憶良は、位(くらい)こそありませんでしたが、録事という大切な役をになっていました。

それは大使や、副使、判官にくらべれば、ひくい地位ではありましたが、光栄なことには変りありません。

これら遣唐使節につきしたがう役人、留学生、留学僧、船乗りたちをあわせると、全部で五百六十名をこえる大人数です。 使節団は五艘の船にそれぞれのりくみ、押使ののる船の名は佐伯(さえき)号という名でした。

さいわいなことに、航海はうまくいきました。

逆風にも嵐にもあわず、炳人もでないで魔の海をわたりきり、五艘そろって唐の港へ、無事に着くことができたのです。

けれども、三年のちの帰りの航海は、そんなにうまくいきませんでした。

蘇州(そしゅう)の港で、意気ようようと、

| いざ子供 早く日本(やまと)へ 大伴(おおとも)の……… |

と、憶良がうたをつくり、みんなでうたいながら櫓(ろ)をこぎ、帆をあげたのもつかのま、大海原に出たとたん、嵐がおそってきて、五艘の船はさかまく波間にちりぢりになってしまいました。

そのうち憶良ののった船をふくむ三艘が、唐の海岸におしもどされました。

あとの二艘はどうなってしまったのでしょうか。ゆくえしれずになった船の一艘は押使ののる佐伯号です。

いのちびろいをした憶良らは、それから三年め、再び蘇州(そしゅう)の港を出帆したのでした。

船出して五日め、またもや大嵐がまきおこりました。

ただでさえおそろしい荒海のまっただなかで、憶良ののった船は仲間の船団からはなれてしまい、何度も難破しそうになりながら筑紫にたどりついたのは、三月二日、真夜中のことでした。

つぎの日の夕方、一艘の船の帆柱が唐泊(からどまり)の港のはるか沖あいに見えました。

けれどもあとの一艘の姿は、まっても、まっても、あらわれはしませんでした。

それから一か月半、かえってこない大使の船をまちました。そして、とうとう四月になってしまいました。

もう、これ以上、筑紫にのこることはできません。

藤原の京では、文武天皇は、命からがら日本へ帰ってきた遣唐使たちをまっているのです。

憶良らは筑紫をあとに、みやこへむかって出発していました。

唐へ船出したときは、五艘の船が白波をけたてていさましくすすんでいったものでした。

けれども、いまはたった二艘になってしまいました。

海も空も、あたりの景色も、みんな同じですのに………。それでも、うれしいことはありました。

四年まえ、わかれわかれになってしまった佐伯号がぶじに帰っていたことは、筑前の国守(こくしゅ=いまの知事のようなもの)から知らせられていたからです。

あとの二艘のゆくえはわかりませんが、帰ってきた人たちの頭のなかにはすぐれた唐の学問が、船倉には仏典や経書、仏像、西域(中央アジア、オリエントのあたり)のめずらしい品物が山のようにつめこまれています。

みんなこれからさきの新しい日本に役立つものばかりでした。

憶良もこの七年間、うんと勉強し、書物も手にいれてきました。

唐で見聞きしてきたことを、日本(やまと)で役立てることが遣唐使派遣の目的の一つです。

律令制(りつりょうせい)という政治の仕組みがしかれたとはいっても、まだこれからなのです。

なにもかも、唐に見習っていかねばなりません。

「おかしな話だ。つい五、六年まえまでは、だれにも名を知られることのなかった私が、すこし大陸の学問ができるというだけで、遣唐少録(けんとうしょうろく)にえらばれ、歴史に自分の名が書きとめられようとしているなんて………。」

再び、一人になった憶良はふと、このようにつぶやきました。

ひげにも髪の毛にも白いものがまじりはじめた中年の憶良に、はじめてほほえみかけてくれたこの幸運を、憶良はかみしめないではいられませんでした。

2 黒い雲のかなたには top

憶良はふと、目を細めました。

そういえば目の前に、いま、すこしずつ動いて見えるまわりのこの景色は、けっして初めて見るものではありませんでした。

「四歳の夏だったな。私たちが日本へやってきたのは………。

あの日、父や母や、そのほか、大勢の百済(くだら)人をのせた船も、やっぱり、大伴の御津の浜べの松をめざしていたのだった。 あれから、いつのまにか、四十年ちかくたってしまった………。」 |

そうでした。憶良は四歳のとき、祖国百済を分かれて、日本へきたのです。

そんなことを思いだしていると、あついものがこみあげてきて、海も空も、島かげも涙でかすんでしまいました。

なにもかも、おぼえているわけではありません。

父の顔も、弟や妹も、母の姿さえも、もう、おぼろにかすか、とおい昔の人になってしまいました。

「お父さん。」憶良は、つぶやきました。

「あなたはあの時、今の私より若かったでしょうね。私は四歳、弟は二つ。妹はうばの背中でねいっていた。

私たちをのせた船は、そんなふうに、家族をつれた人たちではちきれそうでした。

同じような船が、何艘も何艘も難波へむかっていたのでしたっけ。」 |

憶良の生まれた祖国百済(くだら)は、となりの国新羅(しらぎ)と唐の連合軍にやぶれて、そのまえの年に国はほろんでしまったのです。

日本(やまと)と朝鮮半島の国々とのまじわりは、古いものです。

あんまり古くて、昔のことはわかりません。

けれどもすぐれた大陸の文化のほとんどすべては、この朝鮮半島をつたって、日本へつたえられたことは、本当です。

米も鉄も南朝鮮からもたらされたらしいということです。

そんなに、まじわりのふかい朝鮮の国々のなかでも、百済国は日本と一番、親しい間柄でした。

その百済が、日ごろ仲の悪い新羅と唐の連合軍にせめられました。

いくさの模様はおもわしくありません。

そのうえ応援にかけつけた日本の水軍は、白村江(はくすきのえ)というところで、唐の水軍にあっというまに全滅させられました(六六三年)。

首都熊津(クムナル)はすでに唐軍に占領されていました。

もうこれまでと国王は高句麗(こうくり)へ逃げ、その時かぎり百済国という名は、朝鮮半島から永遠に消えてしまったのです。

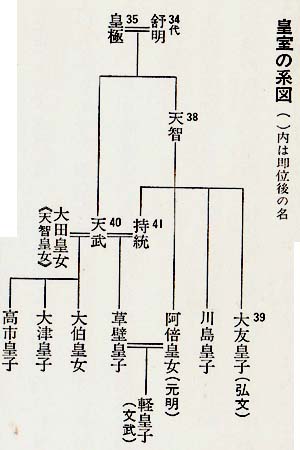

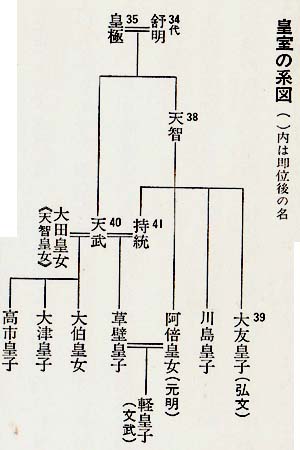

憶良が生まれたのは、熊津(クムナル)が唐軍の手におちた年で、日本では飛鳥河原宮にいます斉明(さいめい)女帝の御代(六六〇年)でした。

たのみにした日本水軍が八月、あっけなく白村江(はくすきのえ)で大敗したあと、百済の人たちは日本の中大兄(なかのおおえ)皇子(後の天智天皇)のもとへやってきました。

憶良の父、医者の憶仁(おくに)は白村江で百済がやぶれたつぎの年、日本へ渡ってきたのでした。

憶良が日本へきた年には、斉明女帝はもう世をさっていました。

百済を救けるために兵をすすめて、筑紫の大津まできたとき病気でたおれたのです(六六一年)、

斉明女帝がなくなったあと、その子の中大兄(なかのおおえ)皇子が、天皇の位につかないままで、まつりごとをとっていました。

憶良が日本へきたときは、まだ、宮城が飛鳥(あすか)にあったころです。

| 「私はほんの小さい子供で 百済のこともいくさのことも何一つおぼえてはいないが、父や母の顔つきが、一日一日とおだやかになってゆくのが、なんとなく感じられて、うれしかったものだ。 それに、見知らない日本へきたといっても、朝鮮の国々からの渡来人(とらいじん)は大勢いるし、父母も安心できたのだろう。」 |

日本には、朝鮮からの渡来人が昔からたくさん住んでいて、学問や、土木技術、機織(はたおり)など様々に、日本の役にたっていたのです。

憶良の父憶仁(おくに)は医者として、中大兄皇子にとりたてられました。

日本へきた百済人たちのおおかたは、東国を開発するために移住していきましたが、憶仁は皇子につかえて、飛鳥にのこりました。

「私が、日本へきて二年のち、宮は飛鳥から大津へと、うつった。

そのつぎの年には、中大兄皇子さまは即位されて天智天皇となられた。

父も天皇について大津へゆき、私たちも大津で住むことになったのだった。

東国にゆかず飛鳥に残っていた百済人たちも、甲賀(こうが)の国の水口(みなくち)にいってしまった。

あの時は悲しかったな………。仲のよい友だちと別れなければはならなかったので………。

しかし、大津での四年間、あれは私の少年時代をかざる花だった。

毎日がたのしい平和な日々で、暮らしもゆたかだったし、思うぞんぶん野山をかけあるき魚をとったり、およぎまわったり、雪すべりをしたり………。

だが、それもつかのま、大津の天皇さまの死とともに、私たち一家にも、黒い雲がおおいかぶさってきたのだ。

わすれもしない、私の十一歳の年の冬、十二月四日のことだった。」 |

あかるい日ざし、そうです。それは、冬のよく晴れあがった日で、空には、めずらしく雲ひとつありませんでした。

すっかり葉をおとしてしまった柿の木の下に、すわっていた妹の黒い大きな目がありありと、うかんできます。

あかるい日ざしが白い土にはねかえっていました。きっと昼前のことだったのでしょう。

憶良は弟の憶志(おくし)と、まりをけってあそんでいました。

と、父が突然、門をはいってきたのです。

「さあ、けまりは、やめて、おとなしくしなさい。」

いつになく、きびしい口調でした。億仁は十日ぶりに帰ってきたのです。

「お帰りなさい。」

憶仁の声をききつけて、母が家の中から出てきました。そして、疲れはてた父の顔を見るなり、

「天皇さまが、おなくなりになったのですね。」

と、いいました。父は、さも疲れはてたように、

「ああ、昨日の朝、なくなってしまわれた。

できることは、みんなしたのだが………。」

母は、父の手をとって、 |

|

「ご病気になられてから、三か月というもの、あなたはほんとに、よくなさいました。」

父はがっくりと肩をおとして家の中へはいっていきました。

子供たちは、もう、けまりはやめていて、両親のようすをうかがっていました。

父母が、そのまま、家へはいっていってしまうと、弟がいいました。

「お兄ちゃん、けまり、しようよ。」

「だめだよ。天皇さまがおなくなりになったのだぞ。」

少年の憶良には、それがどれほど重大なことか、よくわかっていたのです。

三か月まえに、天智天皇が病気にかかり、つい先日は天皇の住む宮のあたりが全焼し、そして今度は天皇の死です。

何か不吉な雲がたちこめているように、憶良はそのとき、子供ごころにも感じたのでした。

やがて、半年もたたないうちにその予感は、本物になって、憶良の上にもふりかかってきました。

国の勢力をまっぷたつにわけてたたかう壬申(じんしん)の大乱です。

そして、憶良の不吉だと感じたそのときすでに乱は、宮城の門の中で用意されていたのです。

天皇の皇子、大友皇子(おおとものみこ)と天皇の弟大海人皇子(おおあまのみこ)との間で………。

それは、天皇の位をめぐっての叔父と、甥の争いでした。

壬申の年(六七二)六月に、ついに火をふいた天皇家の身内の争いは、関係のない大勢の人をまきこみ、はげしくたたかわれました。

憶良たち一家の平和も、おしまいになりました。

乱は、一か月あまりのち、大海人皇子軍が大勝しておさまりましたり、憶仁の家族が再び、同じ家で暮らす日はかえってはきませんでした。

憶仁(おくに)は、天智天皇の息子大友皇子について戦場にでました。

まもなく、皇子は自殺し、憶仁は捕えられました。

憶良は父のいいつけどおり、母や弟たちと一緒に、伯父のいる粟田(あわた)の郷へ逃げる道すがら、いくさにであって、みんなとはぐれてしまいました。

大津を出てから七日もかかって、ようやく粟田の郷へついた億良は、母たちがまだきていないことを知りました。

それから、何日も何日も近江の湖(琵琶湖)のほとりで、まちました。

けれども湖の芦の根もとに氷がはり、比良(ひら)の山が白くなっても、母たちはきません。

氷がとけ、雁たちが北へとんでいくようになっても、その姿を見ることはできませんでした。

「なあ、憶良。おまえも十二になった。もう、立派なおとなだ。

それに、学問もすきなのだから、写経をしないか。おじさんが、真人さまにおねがいしてあげるぞ。」

伯父はこのあたりの大豪族で、いまは朝廷の高官粟田真人(あわたのまひと)のひらいている写経所の、写経生だったのです。

写経生というのは、唐からもたらされた仏典や経書を、あらたに書き写す仕事にたずさわる人たちのことで、これにはおもに、朝鮮からきた渡来人があたっていました。

そして朝廷はもちろんのこと、寺や高官たちも写経所をもち、写経生をかかえていました。

それから何年………。

父の憶仁(おくに)は、大海人皇子につかえているということも、風の便りで知りました。

また、大海人(おおあま)皇子が飛鳥浄御原(きよみがはら)で、天皇の位についた(天武天皇、六七三年)といううわさも、写経所のうすぐらい堂の中で聞きました。

憶良は、世の中がどんなにかわろうと、ただだまって、漢や唐の書物や経典を書き写しつづけていました。

やせた体を二つにおるように背をまるめ、つくえにむかって、憶良の一日、一日が、ゆっくりとすぎていったのです。

その間に、伯父が死にました。かわったことといったら、そのくらいのことです。

壬申の乱から十四年(六八六年)、浄御原(きよみがはら)の天武天皇がなくなりました。

憶良は二十七歳になっていました。

その年すすきの穂がほうけ、湖(うみ)の枯れてきつねいろになった芦(あし)の上をわたってゆく風の音もなんとなくさびしい、秋なかばの九月、粟田真人があわただしく飛鳥からかえってきました。

そして、憶良をよびました。

「憶良くん。私の写経所のなかで、きみが一番すぐれていることを、私は知っている。

飛鳥のみやこでやってもらうことがたくさんあるので、きみをつれてゆくことにした。」

票田真人は、姿かたちが美しいぽかりでなく、立ちいふるまいもすばらしく、また学問もすぐれていると、評判の人でした。

憶良はびっくりしました。

真人から声をかけられたことは、ほんの二、三度、それも伯父が生きていたころのことでした。

真人は粟田の郷へ帰ってくることは、あまりなかったし、第一、身分が違いすぎます。

真人は、びっくりしている憶良を、むりやりに承知させてしまいました。

真人にせきたてられ、憶良は、まるで鳥が飛びたつように、飛鳥ヘやってきました。

飛鳥では、神としてあがめられていた天武天皇がなくなって、かなしみにあけくれていました。

そこへもってきて、天皇の第二皇子の大津皇子(おおつのみこ)が謀反をくわわったということで捕えられ、磬余(いわれ)の池のそばで自害したのです。

天皇がなくなって一か月もたたない間のできごとでした。

憶良が飛鳥へきたのは大津皇子が自害してまもなくのことでしたから、何かにつけて皇子のうわさでもちきりでした。

皇子は、田舎者の憶良でさえも、その名を知っているくらい名のとおった詩人でした。

ちょうどその頃はやりはじめたばかりの漢詩がたくみだったのです。

なにはともあれ、文学のすきな皇子が謀反するとは考えられないことだ………、憶良はそう思いました。

そして、人々みすぐれた詩人が二十歳あまりの若さで、しかも謀反人の汚名をきたまま死んでいったことが無念でなりませんでした。

けれども、皇子が本当に謀反をくわだてたのかどうか、飛鳥の人たちのだれもが、その真実を知りませんでした。

知っているのは、なくなった天武天皇の皇后と、そのまわりにいるごくひとつまみの高官だけにちがいないかもしれまぜん。

なぜなら皇后は、大津皇子をつれづれ、邪魔者と考えていると、人々はひそかに思っていたからです。

皇后には、一人の皇子がありました。

草壁皇子(くさかべのみこ)といい、大津皇子と年が同じくらい、なかなか立派な皇子です。

皇后はこの草壁皇子を次に天皇の位につけたいと願っていたのです。

大津皇子は、皇后の姉、大田皇女(おおたのひめみこ)の息子でした。

大田皇女はずっと早くに世をさっていたので、妹の皇女が皇后の位についたのです。

ですから大津皇子は、草壁皇子と血筋もかわりないほど高貴でした。

そのうえ、大津皇子は人々からもしたわれ、武勇にもすぐれて皇太子にふさわしい人柄でもあったのです。

天武天皇には、母のちがう皇子が十人もいるのでした。 |

|

なかには、母の血筋はあんまりよくはないけれど、非常にすぐれた高市皇子(たけちのみこ)のような皇子もいます。

皇太子に草壁皇子をたててはあるものの、そうした事情から皇后が、ひきつづいてまつりごとをみていたのでした。

朝廷の高官で粟田真人(あわたのまひと)のすぐ下ではたらくようになった憶良の耳には、いやでも朝廷の内部のことがきこえてきます。

どうやらまつりごとは野心と陰謀の渦の中にあるようでした。

真人の仕事をしているうちに、皇族や高官といつか顔を合わせる機会も増え、憶良はその深い学問や、詩や、うたの才能をみとめられるようになりました。

そして、その人たちの話といえば、天皇には誰がなるだろうか。

左大臣には………、右大臣は………、といったふうな話ばかりが多いのです。

そのうち、憶良は天智天皇の息子、川島皇子(かわしまのみこ)に気にいられて、うたの相手をしたり、皇子にかわってうたをつくるまでになりました。

天武天皇がなくなってから三年たち、皇后の愛する皇太子の草壁皇子が死にました。

皇后はけれども、嘆ききかなしんでばかりはいませんでした。あくる年、ついに決心して天皇の位についたのです。

そして、なくなった夫の天武天皇の第一皇子、高市皇子を太政大臣にしました。

草壁皇子がのこしていった小さな軽皇子(かるのみこ)が大きくなって天皇の位につけるようになるまで、皇后は女帝として天皇の位をまもりぬこうとしているのです。持統天皇です。

そのころ、憶良は、すすめられるまま 百済の渡来人のむすめ麻那(まな)をめとりました。

持統女帝は、位についた年、紀の国へゆきました。

皇子、高官たちの行列のおしまいのほうに憶良もつらなり、にぎにぎしく、旅はつづけられました。

行列が磐代(いわしろ)という浜についたとき、歌会がもよおされました。

そこは、大化の改新から十三年ほどのち、 謀反の罪にとわれて、たった十九歳でくびり殺された有間皇子がうたをのこした、いわれの土地でした。

朝廷では、天皇の位をめぐって、いつの時代でも、血て血をあらうような、争いがくりかえされているのです。

憶良は川島皇子にかわって歌をよみ、自分のも一首つくりました。

無念な有間皇子のたましいをうたったものです。

高貴な人が自分の身の安全をはかるために、罪のないものを罪におとしいれるばかりか、なんのゆかりもないものまで、争いにまきこみ、不幸ためにおとしいれてしまうようです。

壬申(じんしん)の大乱がある日、突然、憶良の一家をみまったように、わきおこった黒い雲が一瞬のうちに晴れた空をおおいかくすように………。

3 大伴の御津(みつ)の浜松 top

「粟田真人さまは、何かにつけて、私をひきたててくださったのだ。

大宰の大弐(だいに=大宰府の次官)になって筑紫へくだられたときも、私はおともをしたものたった。」

大君の遠の御門とよばれる大宰府(だざいふ)で、唐やそのほかの外国との交渉が、すべておこなわれているのです。

ですから真人は、唐のことばがすらすらつかえる憶良を必要としたのでしょう。

憶良が筑紫からかえったとき、持統(じよう)女帝は飛鳥をすてて、藤原の地へうつっていました。

唐のみやこ長安をまねて、日本ではじめてみやこをきずいたのです。

また天皇の位は孫の軽皇子(かるのみこ)にゆずり、文武(もんむ)天皇の時代になりました。

この年若い天皇は、草壁皇子の一人息子なのです。

まもなく、日本最初の律令が制定されることになりました。

そして、粟田真人もその編纂者の一人にくわえられたのでした。

憶良はそんな真人を救けたことは、いうまでもありません。

朝廷が日本の国のすみずみまで、まつりごとをゆきとどかせるためには、どうしても律令をがっちりさだめなければならないのです。

この律令は、それまであった浄御原令(きよみがはらりょう)をあらためるとともに新しく唐の律を手本にしてとりいれ、一年間でつくりあげるよう命じられました。

令(りょう)が律(りつ)よりさきにできあがろうとしている正月、唐へ使節を派遣するみことのりが、発せられました。

遣唐使です。

発表された使節の名の一番うしろに、『山上億良 遣唐少録(けんとうしょうろく) 無位(むい)』としるされていました。

そのときの憶良のおどろきとよろこび………。押使(おうし=頭領)は粟田真人でした。

三月には令ができあから、令にさだめられたとおり年号がつけられることになりました。大宝元年です。

藤原の宮の大極殿で、おごそかなお祝いの式典がおこなわれました。

四月になって、使節の人たちは天皇へ挨拶にゆき、五月七日、押使、大使、副使が天皇から節刀(せっとう)をさずけられました。

節刀は、天皇にかわって、ことを行うもののしるしなのです。

節刀をさずけられると、使節たちは、すぐに筑紫へ出発していきました。すべてしきたりどおりです。

「遣唐使の一人にえらばれなければ、私は、だれにも名を知られることなく一生をおくったことだろう。」

と、憶良はつぶやきました。

山上憶良の身分は、四十歳になっても写経生のままでした。

写経生は、いくら仕事にはげんでも、どんなに才能があっても、それ以上に高い地位につくことは、ありません。

というのはこの国の律令制は古いしきたりをのこしていて、写経生にかぎらず、すべて生まれつきの身分で、一生がきまってしまうのです。

このような仕組みのなかで、遣唐使の録事は、昔からだいたい渡来人のなかからえらばれることになっていました。

とはいっても録事は二人から三人です。そのうえ、遣唐使がおくられるのは、いつのことかわかりません。

まして、学問のすぐれた身分の高い渡来人が多い、その中からえらばれるということは、浜辺の砂のなかから、一粒の真珠をみつけだすよりも、まだ、むずかしいことでした。

録事は身分こそひくいのですが、唐で皇帝や重臣たちへの挨拶をしたり、他の国々の大使たちとのつきあいなど、使節がしなければならないさまざまな役目の下準備をする、なくてはならない重要な任務をおっていました。(現代の次官のような役割)

「私の運命は、遣唐録事にえらばれたあの日から、まるでちがった方角に動きだした。

朝廷の役人にとりたてられ、唐で勉強してきた学問が、やがて日本で花をさかせるだろう。」

あすのことを考えると、憶良の胸は若者のように、大きくふくらみました。

「日本を文化のすすんだ唐のような国にする………。しかし、何とむずかしい注文だろう。

日本と唐では、あんまりちがいすぎる。日本は小さな島国だ。

そのうえ国は、まだまだ生まれたばかりで、ゆたかではないのだ。

律令制を取入れたとはいっても、六年しかたっていない。朝廷の役人でさえ、それになれてはいないのだ………。」

湖のように美しく、こじんまりとした湾を見まわして、憶良は、ためいきをつかずにはいられませんでした。

すると、船がすすむにしたがって、ゆっくり、ゆっくりうしろへあとずさってゆくあたりの景色にかさなるように、唐の、あの光景が、憶良の目にうかんできました。

ゆけども、ゆけども、はてることを知らない大陸の光景が………。

ここからが唐の領土だと教えられた揚子江の河口は、さきにとおりすぎてきた瀬戸内の海ほども、幅広いものでした。

そこから河をさかのぼり、そのあと徒歩で、みやこの長安までゆく日数をかぞえてみても、その大きさはわかります。

北や西や、南の国ざかいは雲のかなたにかすんで、どこからどこまでが唐の領土なのか、知る人も少ないといいます。

その大陸で大昔からら、国はさまざまおこり、そして、ほろびました。

はてしのない大地にきざまれた歴史の重さもまた、日本とはくらべることはできません。

いま、憶良らが帰ろうとしている藤原のみやこは、さきの女帝の持統天皇が十四年まえにきずいたもので、日本でははじめてつくられたみやこです。

天皇の住む内裏のほかは、すべて長安をまねたものときかされています。

憶良は、長安の城内にある大慈恩寺(だいじおんじ)の大雁塔(だいがんとう)が高々と空中にそびえているさまを思いおこしました。

塔の中には太宗皇帝のころ、遠く天竺(てんじく=インド)まで旅して、玄弉三蔵(げんじょうさんぞう=孫悟空で知らる『西遊記』にでてくる三蔵法師)がもちかえったお経の本や、仏像がおさめてあるという話です。

玄弉が天竺からかえったその年といえば、日本では大化の改新とよばれている年(六四五年)で、天智天皇が、藤原鎌足らと力をあわせて、蘇我氏をほろぼした年にあたります。

天智天皇はそのころ、皇太子でしたが、唐の律令制をみならった、新しいかたちのまつりごとを、はじめようとしていたのです。

そのころ大唐帝国は、北からくりかえしせめこんでくる遊牧民をしりぞけ、国のなかは、ゆたかに、おだやかにおさまって、いきおいはいよいよさかんでした。

西にひろがる砂漠をこえ、天山山脈のふもとをめぐり、隊商を組んではるばる胡国(ここく=ペルシャ)の商人たちが、やってきていました。

胡国のまだまだかなたにあるという大秦国(ローマ帝国)とさえ、まじわりがあるとのことでした。

そんなふうでしたから、世界の高価なめずらしい富が、みやこ長安に集りました。

肌が白く目の青い人、髪の色のちがう人、言葉もちがえば、身なりもしきたりも食べ物もちがう人が、長安のみやこをこの上なくあでやかに、きらびやかにかざりたてました。

皇帝はそれらの人を暖かくもてなし、おしげもなく唐の富をふるまいました。

憶良の目のおくに、長安の宮城や街なみや、ゆきかう人たちの姿が、それからそれへと、うかんでは消えました。 |

|

「飛鳥の薬師寺は、私が日本を出発する三年まえに、すっかりできあがったのだっけ。

塔はいかにもかろやかで、金堂も薬師さまもありがたく美しいものだ。

貝がらをふせたようなやまと三山にかこまれ、こじんまりとつくりあげられた藤原のみやこは、それはそれなりに、見事なものだ。 しかし、そのお手本になっている長安はどうだろう。」 |

黄色い土の平原の中に、そこだけ切りとってつくりあげられたみやこ長安、長く長くどこまでもつづいている高い土の城壁………。

「大化の改新からわずかに六十年、よくここまで唐をみならってやりぬいてきたものだが、それにしても、なにもかもが、あまりにちいがいすぎる………。

唐がおやどりなり、日本はひなどりのようなものだ。それもすずめくらいの小さな………。

その小さなひなを、おやどりに変えなくてはならない。

そんなことが はたして、短い年月の間に、やりぬけるだろうか。

しかし、なんとしても、やりぬかねばならないのだ。

それには、“おおみたから”とよばれる日本の国の民の力が必要だ。

租税、さまざまな貢(みつ)ぎ、きびしい労役………。農民たちが肩にになう荷物は大きく重い。

だが、日本をゆたかにするためには、律令制をおしすすめることが一番よい方法なのだ。

朝鮮半島の新羅は、もう、一歩も二歩も早く律令制を取入れ、成功している。

時代のながれは、いまは、律令制にむかっているからだ。

あかつきの闇は、ひとしお暗いものだ。その闇は、しかし、いつも夜あけの光を用意しているのだ。

律令制を取入れた日本にも、もうすぐ太陽がのぼる。もうすぐに………。」 |

憶良の心ははずんできました。唐へ五艘の大船をおくることは、なみたいていなことではありません。

大変な出費です。けれども、それを朝廷は、やりぬきました。やろうと思えば、できないものはないのです。

「大宝元年五月の十日。五艘の遣唐使船が大伴(おおとも)の御津(みつ)の浜を出帆した。

楽隊がにぎやかな曲をかなでながら、旗をひるがえし………。

岸辺の見送りの人たちの姿がだんだん小さくなっていったっけ………。

あれから、六年にもなるだろうか。もう、みんな私の帰りを知って、まちわびていることだろう。」 |

憶良はいつのまにか、思い出からぬけだして、家族のことに心をうばわれていました。

「憶良さま。こんなところにおられたのですか。副使さまがおよびでございます。」

従者の波止里(はとり)がうしろから、そっと声をかけました。

日はほとんど暮れかけていました。

そして、風のつのりはじめた真夏の海の上を、船は、白波をけたてて、はしりつづけていました。

4 よろこびにあふれて top

遣唐使の一行は、白い雲のわきあがる日ざかりを、飛鳥藤原のみやこをめざしてのぼっていきました。

この道は、大宝元年五月。唐へ船出するため、行列をつらねて難波へくだっていった街道です。

それから六年………。

年号も慶雲とあらたまって、もう三年もたっていました。

使人(しじん)の数も少なく、いまは大使以下四名になっていました。、

けれども、うれしいことはで粟田真人と同じ船でかえった錦部連(にしきべのむらじ)道麻呂(みちまろ)が、難波まで出迎えにきていたことでした。

道麻呂は、おなじ録事でしたが位は上で遣唐大録(けんとうたいろく)でした。

「録事が三人ともぶじだったとは幸運たった………。」

道麻呂は、いいました。もう一人の遣唐少録は白猪史(しらいのふみと)阿麻留(あまろ)です。

道麻呂(みちまろ)、阿麻留(あまる)、憶良、三人の百済人は、心からよろこびあいました。

「けれども阿賀流(あかる)さまのお船は………。」

憶良がいいました。中位の掃守宿弥(かもりのすくね)阿賀流も百済の人だったからです。

道麻呂は、

「そうだ。蘇州を出帆したときは五艘だったのに、筑紫へたどりついたのは、たった一艘だ。

あとはどうなったのか。手がかりひとつなかった………。

しかしきみたちが筑紫に帰り着いたので、中位さまのお船と大使さまのお船がゆくえ知れずになっていることは、はっきりしたのだ。

ごぶじで、唐にふきもどされているとよいのだが、中位さまは阿麻留くんには、いい叔父さんだったな………。」

「私も、叔父が日本へ帰っていてくれることを、唐でいのっていたのですが、唐にも日本にも、ながれついていないのですから、もうあきらめるしかありません。

あと、わからないのは大使さまのお船だげですね。風の頼りでも、なんとかあればよいのですが………。」

阿麻留が、ちょっとさびしそうに首をふりました。

「それはそうと、粟田真人さまは、従三位中納言になられたよ。」

道麻呂が、気分をひきたてるように、話をかえました。

それからは、みやこのこと、唐のこと、話はつきませんでした。

穴虫峠をこえると、もう目の下に、大和の野山がひろがっています。

「あっ、香具山(かぐやま)だ。」わかい従者が、さけびました。

その声とともに、行列のなかから、どよめきがおこりました。

さすがに、遺唐使人(けんとうしじん)たちは、威厳をつくって、さけび声などはあげません。

けれども、うれしさはかくしようもなく、馬から身をのりだして、じっとみつめています。

「あそこに、きらっと、ひかっているのが、薬師寺の塔だぞ。」

「たしかに………。大極殿(だいごくでん)の屋根も見える………。」

若いものたちは、われをわすれてよろこびあい、そして一行は、一気に峠をくだっていきました。

当麻(たいま)の里までおりてしまえば、あとは平野をまっしぐらです。

やがて、行列は威儀をただして、藤原のみやこの羅城門(らじょうもん)をくぐっていきました。

副使(ふくし)許勢朝臣(こせのあそん)祖父(むらじ)、つづいて大位の鴨朝臣(かものあそん)吉備麻呂(きびまろ)、小位伊吉連(いきちのむらじ)古麻呂(こまろ)、少録(しょうろく)白猪史(しろいのふみ)阿麻留(あまろ)、

同じく山上憶良、使人につかえる役人たち、留学生、留学僧、従者たち………。

長い旅の疲れもみせず、使人たちの行列は朱雀大路(すざくおおじ)を北へすすんでいきました。

大路の両側は、大勢の人波でゆれています。

憶良もねこ背をできるだけしゃんとのばし、馬にゆられていきました。

人波のなかから、妻や子供の顔をみつけだしたいものだと、思いながら………。

けれども、行列がすすむにしたがって、大路のまわりをうずめる人垣の数はふえるばかりです。 |

藤原宮大極殿あとから耳成山をのぞむ

|

そういえば、出発のときよりも、人の数はうんとふえていましたし、建物もふえているようです。

大路の真正面にそびえる大極殿(だいごくでん)の青いいらかが、暑さと人いきれでかすんでいました。

ついに行列は朱雀門(すざくもん)をくぐりました。そこから先は、築地でかこまれだ宮城です。

赤くぬった太い柱の列。白い壁。青いいらかの屋根、すべて唐ふうのつくりの建物がならんでいました。

そこでは、もう使人たちをむかえる用意は、すっかりととのっていました。

そして、大使が、ぶじにかえってきた報告をすませると、もう、お祝いの会がはじまりました。

若い文武天皇のひらくお祝いの会は立派なもので、位をもつ役人の大勢がまねかれています。

そのなかに粟田真人のうれしそうな顔も見えていました。

今日は、遣唐使人の帰りを祝うためのもよおしですから、官位の一番ひくい憶良も、上の方の席にすわらせられています。 目の前には、お皿が何枚もならんでいて、さまざまなごちそうが、もりあげられています。

「出発のときより、ごちそうの種類がふえているようですね。

このような貝の干物を見るのは、はじめてですよ。どのあたりの国から献上してきたものでしょうか。」

大使と話ているのは、小位の古麻呂です。その横で、

「副使さまや大位、小位の方たちと、私ども録事(ろくじ)では、品数も分量もちがいます。

ほら、ごらんなさい。私の皿には、そんな立派な貝はついていませんよ。

今日ぐらい差別をしないでほしいものです。」

と、阿麻留が干しあわびのひときれを噛みながら、ぶつぶついっています。

噛むたびに、どじょうひげがぴくぴくはねるので、憶良は思わずわらってしまいました。

「わらいごとではありませんよ、憶良どの。このくらいの酒で、もう、よっているのですかな。」

阿麻留は、また、ぶつぶついいました。

今日だけは、特別に席をあたえられた道麻呂は、ずらりといならぶ人々の、下のほうの席をちらっと見て、

「憶良くん、見たまえ。遣唐使の任務をとかれた日から、我々は、あの人たちよりもっと下のほうの席で小さくなり、上の席の人たちのごちそうの数をぬすみ見しなければならないのですよ。 |

|

私のいつもの席は、ずっと下も下、ここからじゃ見えもしない。」

身分や位にしたがって、品数も分量も、はっきりちがうのです。

「いくら出世しても、知れたものだ。」 阿麻留が、もそっといいました。

それから皿にもりあげられたさまざまな食べ物をしらべはじめました。

「これは、若狭の鯖(さば)だな、こちらは駿河の干しえびか………。

阿波、出雲………。上総、下野、武蔵、隼人の国………。

どれもこれもはるばる人の背におわれて、はこばれてきたものばかりだ。

味つけの塩や、甘味や、酢にするたちばなも、上等のこの酒をつくる米も、この干飯も………。」 |

阿麻留のことばをきいているうちに、なんだか憶良は、ごちそうがのどにとおらない気分になりました。

阿麻留は、ぶつぶつまだいっています。

| 「なんのがんのと、朝廷では毎日のように宴会をひらき、皇族や高官たちもそれにみならって、別荘をつくったり、家で宴会をひらいたりでぜいたくなことばかりをなさっている………。 この大きくて、頑丈な役所の建物だって………。」 |

「しっ、阿麻留くん。」

道麻呂があわてて、口に人さし指をあてて、阿麻留をだまらせました。

もちろん、これだけだくさんのものを、その場で食べてしまうのではありません。

朝廷からのくださりものとして、ありがたく、家へもってかえる仕組みになっていました。

けれども、阿麻留がいうように、いくらなんでも、すこしぜいたくな気がしないでもありません。

阿麻留はちょっと肩をすくめて、それから今度はこっそりと、

「このおわびだって、あわびとりの海人の口にははいらない。

みんな朝廷に貢としてさしださればならないのだから、彼らは命がけで海にもぐっています。

そして、自分かちの食べるものといえば、つまらない魚や貝や海草です。

農民だって同じこと、米なんか口にはいるものですか。

ひえや、あわならよいほうで、とちやしいの実をすりつぶして………。そのまずいことといったら。」 |

「よさないか、阿麻留くん。」

道麻呂が、にらみつけました。

「まあ、そう、がみがみいわないでください。

いくら、ゆたかになったとはいっても、ちょっと、ゆきすぎではないかと思ったからですよ。」

と、阿麻留がいいました。

憶良は、阿麻留のいうことをだまってきいていました。そして、考えました。

――――これだけの品物を、収穫するのも大変なら、みやこまではこんでくるのも命がけだろう。

だが、それだけじゃすまないんだ。朝廷のための土木工事がある。この建物も………。

憶良は、天井を見あげ、建物をながめまわしました。なんと、大きなものでしょうか。

――――しかしこの建物をつくった人たちが住んでいる家といったら………。

憶良は、近江や筑紫、みやこのまわりの農民たちの家を思いうかべました。

つぶれかかったような草ぶきの屋根が地面までたれさがり、どこが入口かもわからないくらいです。

そして、ほとんど、裸と同じような姿で暮らしている人たち………。

それらの人たちが、憶良がすわっているこの大きな役所の建物をつくったのです。

それどころが、宮城はもちろん藤原のみやこだって、みんな労役(ろうえき)にきた人たちの血と汗の結晶でした。

宮城やみやこ、諸国におかれている役所をまもる兵士も、役所の雑役をしている人も、労役人と同じことです。

この人たちが労役人とちがうことは、ほとんど一生つとめなければならないことでした。

「こに居ながれている人たちの服の布を織ったのは、一体だれだろう。上等の絹。麻布………。

みんな、農民の女たちが夜もろくろくねむらずに織りあげ、さしだしたものをもとにしたのではないのか。

そうだった。私は、学問ばっかりしていたし、律令をつくるときだって、よい律令をつくることに夢中で、人々の暮らしむきのことなど、あんまり頭の中においていなかった。

官位をさだめたり、ばつの種類をさだめたり………。『租庸調』の制度をつくったり………。」 |

と、憶良は、思わずつぶやきました。

「そのとおりです、憶良どの。

律令がきっちりときめられていなければ、これからの日本は、なりたたないのですからね。

しかし、柿本人麻呂は、香具山でたおれている労役の人のうたをよんでいます。

藤原にみやこをつくるときのことでしたね。あのうたをきいて、涙をこぼさない者はないでしょう。」 |

阿麻留の言葉に、憶良はうなずきました。

このみやこがつくられるとき、それは大勢の労役の人がゆきだおれ、のたれ死にをしたのです。

なにしろ遠い所から、野宿をしかがらやってきて、くるしい労役をさせられるのです。

しんぼうしきれずに、逃げたままゆくえしれずになる人もたくさんいるという話もきいています。

「まあ、まあ、帰る早々にそんな話はやめにして、長屋王さまが、あとで唐の話をききたいとおっしやっているぞ。」

道麻呂が二人にいいました。長屋王は、天武天皇の第一皇子で、いまはなくなった太政大臣高市皇子の息子でした。 そして、身分のとうとさはもちろん、唐の学問に興味をもっていることでも、皇族第一の人でした。

憶良は上のほうの席を見ました。

藤原鎌足のあとつぎ不比等(ふびと)をはじめ、ずらりと高位、高官の顔がならんでいます。

長屋王が、粟田真人(あわたのまひと)と、なにやらしたしそうに話合っているのが見えました。

けれどもそれでなくてもむし暑い大和の夏です。

建物がいくら大きくても、これだけの大人数がはいれば風とおしも悪く、空気もにごって、長屋王の顔もかすんでしまっていました。

「憶良どの。なにをぼんやりしているのです。この押し鮎(あゆ)はなかなかおいしい。

近江の湖のものですよ。なつかしくないのですか。」

阿麻留は、さっきのむっかしい話をけろっとわすれたように、和泉のいいだこ、鳴門のわかめに、ぺろりと口のまわりをなめたり、舌づつみをうったりしています。

語学だけは、天才的にできるけれど、この人のくいしんぼうは、唐にいる頃から有名で、書物を買うお金があれば、全部、食べたり飲んだりしてしまいました。

阿麻留がさっきのような話をするなど、憶良には、思いもかけないことでした。

いつも大酒を飲んでは叔父さんの阿賀流(あかる)をこまらせていたものです。

けれども阿麻留は、律令編纂者の一人、白猪史骨(しろいのふみほね)の身内です。

きっと、何かすぐれたものを人知れずもっているのかもしれません。

「さあ、さかずきをほしましょう。憶良どのは根っからのまじめもの。

まじめな顔をして、時々冗談まじりのうたをよむ。

それとも、冗談ではなく、本気なのでしょうか。でも、私は、あなたがすきですよ。

あなたは、ほんとにいい人だ。こんな、のんだくれにも、嫌な顔をしないで相手になってくれる………。

憶良どのは、いつも、他の人間の気持ちになれるんだ。

ね、そうでしょう。道麻呂さん。」

赤くなった鼻をうごめかしてはしゃいでいる。

にぎやかな阿麻留の声に、憶良のしずんだ気持ちもふっとびました。

宴会も、そろそろおひらきになる時間でした。

憶良は、お皿にもられていた幾種類ものごちそうを、波止里(はとり)にかつがせて、家へいそぎました。

みやこのはずれにある小さな家です。唐にいるあいだ、一日もわすれたことのない家………。

妻の麻那(まな)。六年の間に、子供たちは、どんなに大きくなっていることでしょう。

長女の春日(はるひ)は十四、長男の憶人(おくひと)は十二、そして末っ子の憶男(おくお)は八つになっているはずでした。

top

**************************************** |