|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 当時の日本地図

七 士(おのこ)やもむなしかるべき

天平四年の夏。

憶良はみやこの小さな家で、息をつめるように寝ていました。

この春、ようやく、国守の任務がとかれたのです。

国守の任期は、大抵二年か、三年にきまっていましたのに、どういうわけか憶良は長く筑前にとどまらされていました。

国守ともなれば、国府の中にある家は立派なものです。

まして、ゆたかな筑前の国守の住まいは、広々として、風とおしもよくで贅沢につくってありました。

けれどもみやこでの従五位下(じゅごいのげ)の憶良の住まいは、それとはくらべものにならないほど粗末なものでした。

じりじり照りつける太陽は、うすい板ぶき屋根をとおしてせめつけてきます。

夜になっても、そよ風もふかない日がつづきました。

夏のおわり、大風がいくつかふきあれました。河

川の増水、洪水、そして疫病がひろがっていると、西の諸国が、朝廷へ知らせてきていました。

東の国では雹(ひょう)がふりました。寒い夏なのでしょう。

やっと秋風がふき、やがてまつたけやしめじの季節がおわると、柿の実が真赤に色づきました。

けれども憶良の病気は、少しもよくなりません。今年も凶作だと、諸国が伝えてきています。

「けさ、庭のお池に氷がはりました。」

波止里が熱いかゆをもってきて、そういったときも、憶良はたいぎそうに、うんうんと、うなずいただけでした。

憶人の家族はいまも右京に住み、憶良は、波止里(はとり)と二人ぐらしで召使いの女や下ばたらきの男が三人ほどいるだけです。

正月をすぎたある日、美しさいた梅のひとえだとともに、多治比(たじひ)県守(あがたもり)からの便りが届きました。

憶良は波止里に命じて、床の上に救けおこしてもらうと、姿勢をただして、手紙に一礼し、ゆっくりとひらきました。

「山上憶良老人。体のようすが悪いときいているが、いかがであろうか。

私も大宰府にいたころは、楽しかったが、いまは仕事におわれて、毎日いそがしい日をおくっている。

去年の八月に節度使を命じられて山陰地方をまわって、正月まえにみやこへもどったばかりだ。

伯耆(ほうき)の国へもいってきた、春日さんはすこぶる元気であった………。

ところで、地方の農民たちの生活はじつにひどい。そのむごたらしさは目をおおうばかりだ。

そのまえにも山陽道の鎮撫使(ちんぷし)となって出かけたが、これが人間の暮らしかと目をうたがったよ。

東の諸国でも同じことがいえるが、とにかく見ると聞くとは大違いとはまさにこのこと。

みやこにいて報告書に目をとかすだけではなに一つ、真実にふれることはできない。

私も武蔵の国守だったので、老人の心はよくわかる。とにかく、ごくろうさんでした。

朝廷には農民たちのようすを、見たままくわしく報告しておいたが、どこまでききとどけられるか………。

ごぞんじと思うが、去年八月、遣唐大使に命じられた弟広成(ひろなり)の出発の日が、いよいよ近づいてきた。

兄弟そろって遣唐大使になるとは光栄なことです。」

手紙は、ながながとつづいています。読みおわると、憶良はふかく、また一礼し、すずりをとりよせました。

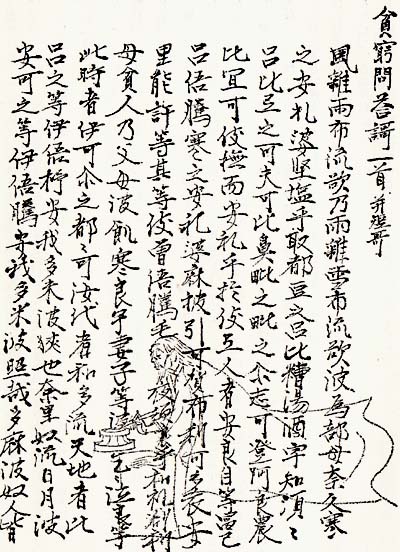

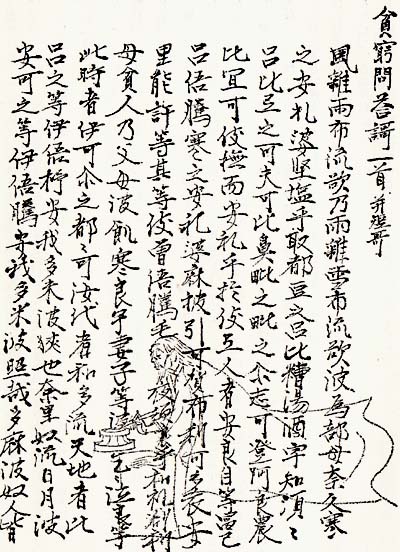

そして、「貧窮問答歌一首、あわせて短歌」と、題名をまず書きました。

手がふるえて、うまく筆がはこびません。憶良は、それがもどかしく、筆をもちかえると、

「風交じり 雨ふる夜の 雨まじり 雪ふる夜は 術(すべ)もなく………。」と、書きはじめました。

一度書きはじめると、手足の痛みも忘れたように目をこらし、紙をにらんで書きすすめました。

まるめた背中に、波止里がころもをさせかけました。

そんなことに、気もつかないようすで、憶良の筆は紙の上をすべっていきます。

もう手のふるえも気になりません。 |

|

「風雑(まじ)へ 雨ふる夜の 雨雑(まじ)へ 雪ふる夜は 術もなく 寒しくあれば 堅塩(かたしお)を 取りつづしろひ

糟湯酒(かすゆざけ) うち啜(すす)ろひて 咳(しわぶ)かひ 鼻びしびしに しかとあらぬ ひげかきなでて 我を除(お)きて 人は在(あ)らじと 誇(ほこ)ろへど 寒しくあれば 麻衾(あさぶすま) 引被り 布肩衣(にのかたぎぬ) 有りのことごと 服襲(きそ)へども 寒き夜すらを 我よりも まずしき人の 父母は 飢(う)え寒(こご)ゆらむ 妻子(めこ)どもは 吟(にょ)び泣(な)くらむ 此(こ)の

時は 如何にしつつか 汝(な)が世に渡る」 |

つぎから、つぎから、わきだしてくる言葉が、筆をかりて、紙の上に、流れでてくるのです。

| 「天地(あめつち)は 広しといへど 吾(あ)がためは 狭(さ)くやなりぬる 日月(ひつき)は 明(あか)しといへど 吾(あ)がためは 照

りや給はぬ 人皆(みな)か 吾のみや然(しか)る わくらげに 犬とはあるを 犬なみに 吾も作るを 綿もな

き 布肩衣(ぬのかたぎぬ)の 海松(みる)のごと おかけさがれる 襤褸(かかふ)のみ 肩にうちかけ 伏慮(ふせいお)の 曲慮(まげいお)の内に 直土(ひたつち)に 藁(わら)ときしきて 父母は まくらの方に 妻子(めこ)どもは 足の方に 囲みいて 憂(うれ)へ吟(さまよ)ひ かま

どには 火気(ほけ)ふき立てず こしきには くもの巣かきて 飯炊(いいかし)く ことも忘れて 鵼島(ぬえどり)の 呻吟(のとよ)ひ居(お)るに いとのきて 短きものを 端截(はしき)ると 云へるがごとく 楚(しも)とる 里長が声は 寝屋戸(ねやど)ま

で 来立(きた)ち呼ばひぬ 斯(か)くばかり 術無(すべな)きものか 世間(よのなか)の道」 |

反歌

世間(よのなか)を憂(う)しとやさしと思へども飛び立ちかねつ鳥にしあらねば

山上憶良(おくら)頓首(とんしゅ)つつしみてたてまつる。」 |

書きおえると憶良は、そのままくずれるように、横になってしまいました。

そして使者のものに、手まねで歌を県守(あがたもり)にさしあげるようにいうと、ぐったりと目を閉じました。

歌は、こうしてひといきにできたものですけれど、その言葉の一つひとつは、伯耆時代から筑前の時代に、見たり聞いたりしたことが、長い時間の間、憶良の心のなかで、うずまいていたのです。

いまそのうずまいていた言葉のかずかずが、一つの形をあたえられてうたとなり、憶良の心のありのままに、写し出しただけです。

できあがった歌は、問答の形式をとっていました。

『風にまじってふる雨の夜や、雪のふる夜は、寒くて、寒くて、どうにもたらない。

そんな夜私は、塩をすこしずつなめながら、糟湯酒をすすって、せきをしたり、鼻みずをすすりあげたりしながら、あるかないかの、うすいひげをなでては、“この世の中で、自分よりほかに、男らしい男はいないのだ”などと、胸をはってみても、それは、私の一人よがりで、寒いことは、やっぱり寒いのだ。

麻の夜具や、着物を

何枚もだしてありったけ着てみても、まだこんなに寒い夜なのに、私より貧しい人の父や母はどうしているだろう。

妻や子は、おなかをすかせ、こごえふるえているだろうに………。

こんなときには、おまえは、どんなふうにして、暮らしているのだね。』 |

と、憶良は、貧しい人たちにむかって、まず問いかけました。

貧しい人は、こたえていいました。

『天地は広いはずですのに、私たちには、狭くているところもないように思えます。

太陽や月は明るく照るものといいますのに、私たちのためには、照ってはくださらないのでしょうか。

真っ暗な気がします。

でも、こんなふうに考えるのは、私たちだけたのでしょうか。

それとも、世間の人、誰もがそう思っているのでしょうか。』 |

憶良は、うたいつづけていきました。

伯耆で見たあの里人たち、筑紫の国びとの顔が、だれかれなく、うかびあがってきます。

と、いつのまにか、その人たちが、憶良の言葉をかりてかたりだしました。

『私も、たまたま人間として生まれてきました。ありかたいことに、人なみに育ちもしました。

それなのに綿のはいった肩布も、もつことができません。

あんまり着ふるしてしまったので、まるで海松(みる=海草)みたいにぼろぼろになってぶらさがっている布ぎれを、肩にひっかけているだけです。

家といえば、おしひしがれたように傾いて、いまにもつぶれてしまうような小屋ですし、ゆかもないので、土間へじかにわらをしいています。

としとった父母は、私の枕の方に、妻や子は足元に、かたまってうずくまり、“どうしたらよいのだろう”となげき悲しみ、泣いています。

かまどには火の気もなく、米を蒸すこしきも、長いこと使わないので蜘蛛が巣をはっていました。

穀物が手にはいらないので飯をたくことさえ忘れ、あんまりおなかがすいてしまって、声もでないようなありさまでいるのです。

悪いことには悪いことがかさなることを、昔から、“短いものをもっと短くする”といいますが、本当に、そのとおりで、労役にかりたてようと、むちをもった里長が寝屋の入口までやってきて、私をよびだすのです。

泣きっ面にはちとは、このことをいうのでしょう。

この世の中を生きていくことは、こんなにもつらく、どうすることもできないものなのでしょうか。』 |

そこで、貧しい人たちの声が消えました。

憶良は筆をとめ、しばらく板かべのすきまからもれる光をみつめていましたが、また筆をうごかしました。

反歌で、どうすることもできない無念さをあらわそうとしているのです。

『この世の中をつらいと思うし、生きているのがはずかしいと思うけれど、逃げ出す方法はないのだよ。

どこかへ飛びたっていきたいと思っても、飛びたつこともできはしない、鳥ではないのだから………。』 |

長い間、心にたまっていたものを一気にはきだしてしまった憶良は、その日から一日じゅう、うとうとと眠り続けました。

春もいつかさかりをすぎ、日ざしもつよく明るく、夏をつげるような野の香りが右京の街中の憶良の病室にまでみちあふれてきました。

けれども、病人は、腰や肩や、体中の痛みがはげしくて、もうおきあがる元気もありません。

三月にはいったはじめての日、多治比広成が、憶良の家をたずねてきました。

広成はいよいよ節刀をいただく日がちかづいたので、病気の憶良を見まいにやってきたのです。

心からよろこんだ憶良は、いつになく上機嫌で広成の話に耳を傾けました。

そして、自分も唐へいったときの昔ばなしをしたり、こまごまと旅の注意をあたえたりしました。

それから、一日おいた三月三日、大使となって唐へわたる広成に、『好去好来(こうきょこうらい)の歌』一首と、反

歌二首を、お祝いにおくりました。

『早く元気で帰ってきてください』と、心をこめて、その歌はうたっていました。

気候は暑いほうへずんずんむかい、すこしすずしい日は雨がしとしとふりつづきました。

湿気の多い日は、とくに体の痛みもはげしいのです。憶良は、そんな自分がなさけなくて、泣けてくるのでした。

憶人や美禰は、毎日、憶良のところへやってきて看病しました。

長雨があけて、暑い夏がやってきました。真弓もたびたび見舞いにやってきました。

あうたびに憶良があんまり弱っていくので、もうなぐさめる言葉も見つからないくらいです。

「真弓くん、すずりをとってくれ。」

憶良は、いいました。真弓がすずりをとりよせると、憶良は、かすれた声でいいました。

「書きとめてくれたまえ。」

憶良の声は、ともすればとぎれたり、ききとりにくくなったりしました。

その歌は

| 『人間として生まれたからには、平安に生きたいものを、悪いことがおこらないようにと願っているものを、世の中はいたい傷口に塩水をそそぎかけるように、重い荷物をせおっている馬に、もう一つ荷物をのせるみたいに、嫌でも年をとってゆく私に、追い打ちをかけるように病気までがやってきて苦しめるのだ。』 |

と、いった意味でした。

書きとっていた真弓も、そばで看病している憶人も、その歌のはげしさに、思わず体がこおってしまうような気持ちになりました。

『いっそ死んでしまいたいと思っても、子供たちのことを考えるとそうもいかない。

様々なことを思うと、泣けて泣けてしかたがない。』 |

憶良は一息つくと目をつぶりました。

「世の人の 貴(とうと)び願う 七種(ななくさ)の………。」

憶良は、また、かすかにうたいはじめました。

「今度は、私が………。」

憶人(おくひと)は、真弓に目で合図をして、筆をとりました。

それは、小さくて死んでしまった古日のことをうたった歌でした。

書きとめている憶人も、真弓も、波止里も、流れる涙をどうすることもできないほどです。

古日のかわいらしいようす、古日をなくした両親のなげきが、手にとるようにうたわれていて、きいているものは、自分までが子供をなくした両親の気分になってしまうのです。

最後に、反歌を二首、憶良はつけました。

『なにぶん、幼い者のことです。

どういうふうに黄泉(よみ=あの世)へいったらよいのか知らないと思います。

どうか黄泉の国の使者のおかたよ。贈物はしますから、この子をせおって、とおしてやってください。

お布施をして、祈りますから、間違った方角につれてゆかないでください。

まっすぐに導いて、天へのぼってゆく路を教えてやってください。』 |

憶良は、ここでも、古日のことだけを、うたっているのではないのでしょう。

うれしいことも、悲しいことも、人間だったら、だれでも、いちように感じる、その心をうたっているのです。

ですからきいている者を、まるで自分の身におこっていることのように思わせ、歌の中にひきこんでしまうのでしょう。

疲れきって眠ってしまった憶良、まくらもとで、真弓と憶人は、黙って座っていました。

波止里は鼻をすすりあげながら、やせほそった憶良の足をなでつづけています。

それからまもなく、憶良の病気が重くて、秋まで命がもつかどうかわからない、という話がつたわり、河辺朝臣(かわべのあそん)東人(あずまびと)が、やってきました。

「藤原朝臣八束(やつか)さまが、たいそうご心配になっています。

それで、私を見舞いの使者にたてられたのでございます。」

憶良は目をつむったままいいました。

「ありがとうございます。このようにすっかり老いさらばえてしまい、はずかしいことでございますよ。

一生の間、とうとう、これといって、きわだったこともできずに、死んでしまうなんて………。

あんまりにも、むなしく、悲しい………。無念でなりませんわい。」 |

「先生、そんなに気のよわいことをおっしゃってはいけません。はやくよくなってください。

先生のよまれたうたや詩を、みんなうたっています。

若い者は、先生の歌をお手本にして、読み返し、読み返し勉強しているのです。

これからも、もっと、もっと、つくってくださらなければいけません。

私も、歌を勉強しているものです。さあ、元気をおだしになって………。

これが位の高いもの、低いもの、誰もの願いなのですから。」

わかい東人はいいました。憶良は目をとじて、かすかに首をふりました。

目じりから、ひとすじの涙が、流れおちました。それから、低い声で、

| 「士(おのこ)やも空しかるべき万代(よろずよ)に語りつぐべき名は立てずして。」 |

と、うたいました。

これが、憶良の最後の歌になりました。

そして、佐保の川にほたるがいっぱいとびかう夜、憶良はしずかに息をひきとったのです。

『男子というものは、くちはてるように、むなしく死んでしまってよいものなのだろうか。

いつの世までも、かたりつがれるような名を残さないままに………。』 |

あの大伴(おおとも)家持(やかもち)は、このとき十四歳になっていました。

家持は憶良が死にのぞんで、うたったというその最後の歌を伝えきくと、すぐに筆をとり書きとめました。

天平五年夏。

平城(なら)のみやこはさく花のにおうがごとく富み栄えていました。

朝廷は、もう行基を弾圧 *

することをやめていました。

けれども、諸国の大勢の農民は公地をにげ、労役人や兵士は任務をすてて浮浪者となり、租庸調(そようちょう)を運ぶ人たちは道中でゆきだおれていました。

* 行基を弾圧 朝廷は行基を弾圧するどころか、奈良の大仏造りを行基にお願いした。

top

****************************************

|