|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 当時の日本地図

四 長い冬ごもり

1 伯耆の国守 top

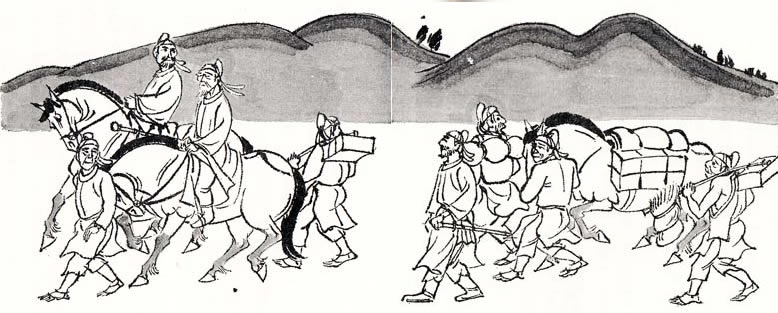

平城のみやこをでて、今日で十日め。幸い、天気にもめぐまれ、よい旅でした。

時は五月、暑さもさかりの真夏ではありましたが、いつになく体の調子もすぐれた憶良でした。

「あれが、伯耆(ほうき)の大山(だいせん)だそうでございます。」

夕やけのもと、西の空にかすかにみえてきた山なみをさして、従者の波止里がいいました。

「おおそうか。あれが大山か。」

憶良は馬をとめて、手をかぎしました。大山(だいせん)は山陰道きっての高い山でした。

春日から、年に二、三度おくられてくる便りのなかに、きっと、その名がみえるので、憶良にはまるで古い友だちにであったように、なつかしかったのです。

波止里がまたいいました。

「もう、あと半日で国府(こくふ)でございます。」

どこまでもつづくような山地をぬい、因幡の国の国府で一晩やっかいになった憶良の一行は、やがて山陰の海ちかい街道につき、西へむかっていったのです。

そして、因幡(いなば)と伯耆(ほうき)の国ざかいまで出迎えにきていた国司、郡司たちをひきしたがえ、華々しく国府の門をくぐったのは、五月二十一日の午さがりのことでした。

門の前には役人たちがうちそろって、新しい国守を出迎えています。

楽師たちによって、歓迎の曲もかなでられていました。

「なるほど、春日が気にいったのも、むりはない。」

憶良は、国府のあるあたりを見まわして、心からそう思いました。

ゆるやかに起伏する丘のような山々や、そのむこうにつらなる大山、ひる山、野はすきとおるようにかがやき、しっとりした空気は、真夏のつよい日ざしをやわらげているようです。

国府はこじんまりとしていましたが、ひととおりの倉や建物が建ちならぶ中で、役所の建物はよい材木をつかって、なかなかしっかりとした建築で、手入れもよくいき届いていました。

「長い旅でおつかれでございましょう。」

国衙(こくが)の役人、大田部(おおたべ)千広(ちひろ)が、案内して宴会の場へ憶良をつれてゆきました。

「みやこのようにごちそうはできませんが、みんな伯耆の産物でございます。

ごゆっくりと、おくつろぎくださいませ。」

同じ国衙の役人、岡屋君麻呂がいいました。

宴会場にあてられている役人の建物は、それでも五十人ははいれるほどのひろさで、山海の珍味が、ずらりとならんでいます。

憶良が一番上の席につくと、次々にいろいろな人が、挨拶にきました。 |

伯耆(のうき)の国の国衙(こくが)あと

|

六つある郡の六人の長(おさ)たち、おもだった里長(さとおさ)、大廟堂(おおみどう)の大和尚、大原寺の和尚………。

みやこを十幾日もはなれた遠い国にきたような気がしないほど、人々はみやこふうにきらびやかで、ものごしも上品でした。

「国守さま。はじめておめにかかります。

私は国府のあるこの久米郡の郡司の長(おさ)、久米臣(くめのおみ)鎌柄(かまえ)でございます。」

五十歳くらいの、立派な身なりの人が深ぶかと頭をさげました。

「おお、これは………。あなたが古君どののお父上………。」

憶良は、思わず声をはずませました。

「古君(こぎみ)はあいにく役所の用事で、ここ十日ばかり出雲の国へでかけております。

それでお出迎えにもでられず失礼いたしました。

今晩にもかえると、使いが知らせてまいっております。

春日どの、古日どのも、元気で御門までお出迎えしていたはずですが………。」

憶良は、にこにことうなずさかえしました。

すべての人の挨拶がおわると憶良は、

「いろいろと心をつかっていただき、喜びのあらわしようもない。

私は新米の国守ではあるが、諸君の力をかりて、この伯耆の国で、できるかぎり働きたいと考えている。

歌をつくったり詩をよんだりしているひまがあれば、国の隅々まで足を運び、人々の暮らしぶりを見てまわろうと思う。

そしてできるだけ、稲がたくさんとれるようにはかり、国や郡の倉を富でいっぱいにし、農民たちの暮らしが、少しでもらくに立ちゆくように努力するつもりである。」

というふうなことを、いいました。

本当に、そう決心してでてきたのです。書物もほとんどもってきませんでした。

西の空に日がおちるころ宴会はおわり、国衙の建物のおくにある国守のすまいに案内されたときは、さすがの憶良もくたくたにくたびれていました。

でも、そこでも憶良は休むことができませんでした。

「お父さま。」

春日が人声をきいて、とびだしてきたからです。

「春日か………。少しふとったようだな。古日はどうした。」

この上なく元気そうな春日を見て、憶良は胸がいっぱいになりました。

「ねむってしまいましたのよ。あちらにいます。」

春日は、憶良の手をひっぱるようにして、古日のまくらもとにつれていきました。

「おも、これが古日か………。よくねかっているし

うすぐらい光をすかすようにして、憶良はまごをのぞきこみました。

「ねえ。お父さま。みやこのみんなは元気ですか。お母さまは………憶人は………憶男は………。」

「まあ、そう。あわてなくても、時間はたっぷりあるんだよ。それよりひとやすみさせてくれ。

私は、六十歳に近い老人なのだ。くたびれたよ。」

「ごめんなさい。お父さま。あんまり、うれしくって、あたし………。」

春日の大きな目から、ぽろっと涙、かこぼれました。

つぎの朝。国府の門をひらくあいずの鐘の音で目をさますまで、憶良はぐっすりわかりました。

近ごろにないことです。

「これはいかん。国守になったその日からも刻するとは………。波止里。波止里。」

憶良は、あわてて従者をよびました。

うっすらと、あかつきの光がにじんでいる空に、つよい光をはなつ赤い星が光っています。

憶良は井戸のそばで顔をあらいながら、ああ、あっちが南だなと、なんとなく思いました。

正面に、とても姿のよい山が一つ、黒ぐろとうかんでいました。

「きっと春日ご自慢の、うつぶき山だろう。」

憶良はつぶやきました。

役所にでてもはじめての日なので、大田部千広や岡屋君麻呂から、前の国守の事務をひきついだだけでした。

その日は久米郡の郡司の宴会にまねかれて、一日すぎました。

そのつぎの日は、大廟堂(おおみどう)の戒仙(かいせん)大和尚が挨拶に見え、廟堂(みどう)へ案内されました。

「国守どの、ごぞんじでしょうが、この大廟堂は伯耆第一の寺でございます。」

戒仙大和尚が、少しとくいそうに、三重の塔を見あげながらいったものです。

憶良はうなずきました。春日からの便りで、知っていたのです。

「想像した以上に立派でおどろきました。金銅製の三尊の御像もじつに見事で………。」

「さようでござりましょうとも、止利(とり)仏師の高弟の流れをくむ止良(とら)仏師の作です。

瓦は新羅瓦で、飛鳥の川原寺のものにそっくりでございましょう。

みやこにいる新羅からわたってきた職人をよびよせるなどしたのですよ………。

久米臣家(くめおみけ)にはずかしくない寺です。

春日どのもすっかり気にいられたとみえて、毎日、古日ぼうやをつれて、おまいりにみえますぞ。」

そうです。春日からの便りに、この大廟堂のことが、こまごまとしるされているのでした。

銀色にかがやくいらか、金色にきらめく塔の九輪、そして朱ぬりの柱、白いかべ、その姿は、みやこや飛鳥のどの寺よりも、あでやかで美しいと、それは自慢げでした。

「久米臣家は、豊に、富みさかえた家がらで、古い昔からの豪族です。

国府の裏山あたりには、先祖の前方後円の大塚がいくつとなくありましてな。」

戒仙大和尚は、金堂から講堂、そして経堂へと憶良を案内しながら、話つづけました。

「久米という名のとおり、武将の家がらです。

大化の改新ののも、公地公民になりまして、久米家も朝廷のしもべになってしまいましたが、その昔は、この伯耆一円に力をふるっていたのだそうです。

なにしろ、ここの奥山は出雲にまけぬ鉄山があるのですがらな。」

「うつぶき山は、じつによい形をしていますわ。」

憶良は、目の前にそびえる、小高く美しい山を、あおぎました。

「ほう、山の名をごぞんじで………。大廟堂の七山のようなものです。

それで、何か仏の教えにちなんだ名をと思うのですが、昔からうつぶき山とよんでいるからと、郷の人々の反対が強く、こればかりは、わしの思いどおりにはまいりませんわい。」

戒仙大和尚が大きな声で笑いました。

大原の山寺、倭文(しどり)の神社、海辺の砂丘、そして、条里制にしたがって、整然と区画されている平野の稲田と、もう、休むひまもなく憶良は、ひきまわされました。

稲田をそよがせてわたる風は潮のかおりがしました。

一生のうちほとんど内陸ばかりで暮らしてきた憶良は、海にあんまりしたしみをもってはいませんでした。

けれども、潮のかおりはよいものです。

『そのうち、ひまができたら役所の休みの日には、きっと浜辺にいって魚をとろう。

古日を砂の上であそばせてやりたいものだ。』

田の道を、馬にゆられながら、いつもそんなことを考えるのです。

でもそれを一度も実行しないうちに、刈入れの季節がきてしまいました。

今年は例年になく長雨で日が照らない、冷たい夏でした。

おかげで虫の害がひどく、稲の花がさくころ、立ちがれる田がたくさんでました。

そのうえ、秋口には、大風が三つもつづけさまに頭の上をすぎて、虫の害をまぬがれた田の稲もなぎたおしました。

三つの大風は、山の木の実も青いうちにおとしてしまい、庭の柿の実も、すっかりだめになりました。

虫の害がでた。大風で稲田がなぎたおされた。

こういう報告がはいるたびに、憶良は近いところなら自分が出かけ、遠くは使いを見に出しました。

そんなことをしたからといって、どうなるものではないのですが、じっとしてはいられないのです。

「こんなことでは、租税どころか、農民が飢え死にをしてしまう。」

憶良は胸を痛めつづけました。魚をつったり、古日と浜であそんだりしているひまなんか、どこにもないのです。

2 きびしい毎日 top

「お父さま、そんなに働いてばかりいては、お体をこわしてしまいます。」

春日は、憶良の顔を見るたびに、注意しました。古君も、いいました。

「そうです、先生。このくらいでは、農民はまだ大丈夫です。

久米郡は、もみを多くたくわえていますし、鉄をもっとほって、それを売っても、なんとか食いつなげます。

虫の害は神にいのるよりほかはありません。大風もやっぱりそうです。

それより今年は、いかが大漁で、なによりだったではありませんか。山陰の海は魚であふれていますよ。」

「まあ、そういって、なぐさめてくれるのはありがたいが、伯耆一国のまつりごとを行う者としては、そう、のんきなことをいっていられないのだよ。

冬のこない間に、大山の麓のあたりを少し見て回るつもりが、伯耆の国は小さいときいていたのに、こうして歩いて回るとなると、大きすぎて、私にはどうにもならない。」

気ばかりあせって、自分の年令かうらめしくなることもたびたびです。

幸い、鉄や炭と高価な産物にめぐまれているので、どの郷からも、公地をすてて逃げ出す公民は、ほとんどいません。

昔の豪族で、いまは郡司になっている人たちが豊でしたし、郡の倉にはもみがいっぱいつまっていました。

とはいっても苦しいのは、だれも同じ労役です。

国衙(こくが)や郡衙(ぐんが)には、大勢の人たちが労役にきています。

兵士たちも何百人とつめています。

国府は、平城のみやこと同じ仕組みになっていて、すべて、えらばれた公民たちの労役でささえられているのでした。

「ここの冬はどうだろうか。北の海から風がふきつの大雪も多いことだろう。」

憶良は、いいました。先日のことです。国府川を上流までさかのぼり、山あいの村を訪ねたのでした。

山々はすっかり、もみじになっていて、谷川は、冷たい空の色を移して岩をかんでいました。

もし、自分が国守なんかでなく、一人の旅人だったとしたら、景色をほめたたえ、もみじをたいて、その火で酒をあたためて、楽しんだことでしょう。

琴をかなで、うたをうたい、舞いをまったかもしれません。

かたわらの崩れかかったような家を見ても、仙人のすまいかとうらやみ、詩をつくったはずです。

けれども、いまの憶良は役人です。貧しい人々に手をさしのべてやる、責任があるのです。

国守さまがわざわざのお出ましだと、足元にうずくまって出迎えている人々を見て、憶良は思わず、涙をうかべてしまいました。

男は、みんな老人か子供で、あとは女たちだげでした。

「宵がくるまえに、男たちは山でする仕事が、いっぱいあるのでございます。」

といってすすみ出ようとする里長をおさえて、憶良はみんなに声をかげました。

「租庸調をかるくすませてやりたいが、朝廷できめられたことを、変えることはできない。

しかし、私ができるかぎりのことはしよう。たいしたことはできないだろうが………。」

そして、村で一番のとしよりは、だれかと訊ねて、自分の着ている着物をぬいであたえました。

「国守さま。とんでもございません。おかぜをひいてしまいます。

こんないやしいものに上等のお着物を………。ああ、もったいない。」

里長が、いいました。

「いいのだ。私は、このとおり、下にもたくさん着ているのだから。」

そして、里長に、

「冬はきびしい。雪がきたらどうするつもりだ。老人や子供はこごえ死んでしまうぞ。

崩れかかった家は一日もはやくつくろうなり、建てかえるなりするように、わずかだが、費用は私がもとう。

あとで国府へとりにくるがよい。」

と、いいのこし、山おくの村を立ちさったのでした。

もうあの村には雪がきていることでしょう。

『私があたえた着物は、あの欲ふかそうな里長がきっと、とりあげてしまったにちがいない。

家をなんとかするようにと、あたえた費用も、とりこんでしまったことだろう。

そんなことわかっていながら、私は、ああしないではいられなかったのだ。』

憶良は、赤々とおこっている炭火に手をかざしながら考えこんでしまいました。

自分がこうして、立派な国衙のすまいで、おなかいっぱい、ごちそうを食べ、炭火で体をあたためているこのとき、人々は、すきま風のふきこむ小さな小屋で、ふるえているのです。

ふと、なんの気もなくのぞいた農民の家の中のことが、ありありと目にうかんできました。

崩れかけた草の屋根、屋根は地面までたれさがり、波うってちょっと指でつついても倒れてしまいそうでした。

家の中はうすぐらく火の気もありません。じめじめした土間に老人が一人、ぼんやりとすわっていました。

一生、泥の深い田に、ひざまでつかって仕事をしたので、いまは足がたたなくなってしまったのです。

そばで、古日くらいの子供と赤ん坊が、少しばかりしいたわらの上で転がっています。

『あの家だけじゃない。公民といわれる人たちの暮らしは、どれも似たりよったり、同じようなものなのだ。

まして、奴たちともなれば、考えるのもおそろしいくらいだ。

それにしても、平城のみやこのあのにぎわいは………。

天皇さまはじめ。皇族や公卿の方たちは、なんと思っておいでなのだろうか。』

「お父さま。さあ、お酒があたたまりました。平城とはちがって、こちらは、うんと寒いでしょう。

干したいかもすぐ焼けますからね。古君どの、お父さまに、お酒をついであげてくださいな。」

平城の家にいだときとはち、がって、すっかり、まめまめしくなった春日がいいました。

「お父上、大山の麓へゆくのは、春になってからになさってください。

こちらの冬は、春日のいうように、本当にきびしいのですから。」 |

|

古君や春日がいったとおり山陰の冬は、きびしいものでした。

北の海からふきつのる風が山にぶつかり、それが平地に雪とともにふきおりてくるときの冷たさといったら、その寒さといったら………。

手も足も耳も鼻も凍ってしまうのです。いくら、がんがん炭火をおこしても、着物をかさねても、まにあいません。

とうとう大山(だいせん)も蒜山(ひるぜん)もすっぼり雪につつまれ、国府あたりは、ひざがうまるくらいの雪が積もったまま、とけなくなりました。

憶良は、一日じゅう、役所にこもる日が多くなりました。

なれない寒さにすっかり腰を痛めてしまい、立ったり座ったりすると、稲妻のような痛みがはしるので、困ってしまいます。

それでも、仕事はなまけるわけにはいきません。

一つ一つ、書類に目をとおし、はんこをおし、そして、さまざまな人にあいました。 |

大山(だいせん)の冬はきびしい

|

租税や労役をかるくしてくれるように、願い出てくる里長もいます。

虫の神のたましいをしずめる、よくきくおはらいの方法を知っているから、ぜひやらせてほしいといってくる神官。

もっと、利子なしのもみを放出してほしいと、欲ふかそうな目をひからせておじぎをする、金持ちの農民………。

仕事のすんだ午後には、すっかり、くたびれきって、だれにも会いたくない気分になってしまうのでした。

あたためた酒を少しずつなめながら、一人机にむかうのが、この頃のなによりの楽しみでした。

先年元明女帝の命令で、編纂をはじめた『風土記』の史料は山のように、積上げられています。

多くは板に書かれていましたが、なかには竹をつづったもの、紙に書きこまれたものもあります。

命令がでてから四年の間、まえの国守が、集めたまま、まだ整理ができていないのでした。

地名のいわれ、古くからの言い伝え、そして産物、地図をかきこんだものもあります。

短い間によくも、こんなに調べたものだと、憶良は感心しないではいられません。

憶良は興味にひかれて、次々によんでいきました。

そして、春になって、腰の痛みがうすらげば、残されたものを調べあげ、編纂にかからなければと、思いました。

そう思うと、いっそう、春がまたれてなりません。

年があらたまり、春になりました。が、それは名だけで、伯耆の国は寒い北風にふきさらされていました。

道は雪にとざされて、ほとんど交通がとだえてから、もう三か月。

憶良は、まるではなれ小島へ流されたようなさみしさを、ときどき感じました。

「真唐使にきまった方々は、五月にはみやこを出発だ。

さぞ、あわただしい日々をすごしておられることだろう。

押使の県守さまは、詩の友だちでな………。」

と、なつかしそうに憶良は古君にいうのでした。

国府のすぐちかくにある郡衙から、古君は三日にあげず。憶良にあいにくるのです。

「去年の八月に遣唐使派遣のみことのりがでてから、安芸の国の船大工たちは、大わらわでしょう。

五艘の大船の建造を、一年たらずでやってしまわなければなりませんからね。

今度留学生にえらばれた安倍仲麿くんは十六歳とききましたが たいした秀才だそうですわ。

私も、いきたかったです。乙国くんがうらやましい………。

せめて見送りにゆきたいものですが………。」

古君はいいました。憶良はうなずいて、

「八月といえば役所の仕事は、忙しいさかりだ。

それにつけても、大使大分(おおぎた)さまの消息が、今度の遣唐使派遣でやっと知れると思うと、うれしいような、おそろしいような気がしてね。

もしぶじに生きておられるとしたら、唐には十四年もおられることになる………。」

と、憶良は指おりかぞえました。

「はやく、雪がとけて街道がとおれるとよいのですが………。でも、もうすぐですよ。

庭のうめのつぽみがふくらみはじめていますから。」

古君には、憶良が、多治比(たじひ)県守(あがたもり)に手紙を出したがっているのが、よくわかりました。

冬の間は雪にとざされて、手紙も出せないのです。

3 国めぐり top

まちにまった春がきたのは三月、みやこでは花の季節もおわって、着物を一枚ぬぐころです。

祖庸(そよう)や重い荷物をかつぎ、雪の山道をみやこヘ急ぐ人たちの苦しみも、これで少しはらくになったでしょう。

そう思うと、腰の痛みも少しは、かるくなりました。

つとめをすませた労役人をまもって帰ってきた兵士が、みやこの便りをもってきたのは、桃の花がさきはじめたある晴れた日のことでした。

憶良は、古君や春日をよびよせました。みやこから、手紙がとどいたのです。

麻那からのもありました。麻那の病気も少しよくなったとか。

めずらしく乙国も便りをよこしています。

どれも、ほんの小さな紙きれにしるされたものでしたが、かわききったのどに水をながしこむような喜びを、憶良たちにあたえてくれました。

「まあ、乙国さんのはりきりようといったら………。天竺まで、ゆくつもりでいる。

だから、僕ののる船は絶対にしずまないですって………。」

春日が、乙国からの便りをのぞきこんで、とんきょうな声をあげました。

小さな古日がびっくりして母の顔を見あげたくらい、その声はうれしそうでした。

「あいつのことだ。自信まんまんだよ。」

古君は、古い友人たちの顔を思いだして、しずかにいいました。

なにしろ、乙国の長い間の夢が、やっとかなえられたのです。

「お母さんからの手紙にも、そのことが書いてある。」

憶良は麻那の手紙を古君にわたしました。

それから、乙国や真弓やみやこの話がひとしきり、にぎやかになりました。

みやこは、ますます、きらびやかに富みさかえているようです。

春日は母からのはしり書きをさして、

「ほら、ここに書いてあるけど、服装もはでになるばかりのようですわ。

お母さまが困ってらっしゃるみたい………。

上衣のたけも、みじかくなるし、第一、着るものもだんだんぜいたくになって、髪のかたちもかわってきたって………。

憶人も、おしゃれで困るわね。でも、市にいけば、なんでも手にはいるのですもの。

お母さまにもあいたいし、一度みやこへ帰りたいわ。」

憶良は、にがにがしそうに、まゆをひそめました。古君がひざをのりだしました。

「父上、久米郡は水路をつくり、水田をひらく工事を本格的にすすめる計画をたてています。

また、丘陵地帯をきりひらき畑をふやして、いろんなものを作ることも考えています。

うりも増産して塩につけ、調にあてます。

らっきょうもたくさん自生していますし、頭を働かせれば、うまく利用できることが山ほどあります。

まず人々が、飢えて暮らしに困らないようにすることですからね。

阿麻留さまは、いつも、そうおっしゃっていました。

そういえば、行基さまの信者は、ずいぶんふえているようですね。

春日山の麓あたりで、たびたびお説教をなさっているが、朝廷もだまってはいず、そのたびに兵士をしむけ、群衆を追いちらしているとか………。乙国は心配しています。」

乙国の心配どおり行基が朝廷のいかりにふれたことを知らされたのは、五月のことでした。

調を運んできた農民の伝えたことなので、くわしいことはわかりませんでしたが、そういえば四月、朝廷からきた早馬によって、

『僧は寺をはなれ、さすらってはならぬ。』という、おふれが伯耆にも、もたらされていました。

伯耆は小さい国ですが、鉄という産物もあって、昔からそれほど貧しい国ではありません。

米もまあまあの収穫をあげますし、よくおさまっていました。公地をすてて逃げる公民もあまりいません。

僧が寺をはなれて、人々にお説教をしてあわったりすることも、ここでは、ほとんど見かけられません。

かといって、人々の暮らしぶりが豊だなど、どうしていえるでしょうか。

「労役をすくなくしてやりたいが、国できめられている日数は変えるわけにはいかない。

せめてそれ以上日数をふやすことだけは、やめにしたい。宴会の回数もへらし、費用をきりつめよ。」

憶良は国司の犬田部千広や岡屋君麻呂に、口ぐせのようにいいました。

憶良の弟子でもあり、阿麻留の弟子でもある古君も郡衙のしきたりをあらためようとしていました。

けれども、しきたりはなかなか、あらためられるものではありません。

そして、憶良も古君も、役人たちの間ではあまり評判よくありませんでした。

古くからいる役人たちは、かげて、

「学者がいくらいったってだめだよ。憶良さまは、はじめて農民や職人たちの暮らしを見て、びっくりしていなさるだけさ。 一つ一つ気にしていたら、役人はつとまらない。」

と、こそこそ、話合っていました。

|

|

つばめがきて田の稲が、すきとおるようなみどりになるころ、畑では麦が穂をだして、ひばりが空でうたい、いかにも、うららかな日がつづきました。

憶良は大山の麓のあたりを見回る旅に出発しました。できるだけ質素にということで、岡屋君麻呂と、五名の下役人、十名の雑役人、そして従者の波止里という行列です。

朝に夕べに大山を見ながらいく海辺の道の旅はなかなかいいものでした。

冬の間に読んでおいた史料が役にたって、人々は憶良のもの知りぶりに、いつもおどろかされたものです。

「どうやら、今年は豊作のようです。」

見回る村々では、きっと里長がにこにこと報告し、おなかをすかして泣いている子供も、病気で苦しんでいる老人もいないと、いいました。

憶良は、どの郡衙に立ちよったときも『労役の日数をぶやさないこと』をきびしく命じました。

「公民たちが一番おそれているのは、働き手が国や郡の労役にもっていかれることなのだ。

困るのは、あとに残された女や老人子供たちだ。

その者たちを救けてやるために、郡司のすることはたくさんある。」

といって、丘陵の荒地にそばをまくことをすすめたり、くわの増産はどうすればよいか工夫するように命じたりしました。 薬草を植えることも教えました。農民たちの家に立ちよったり、じかに話をきくこともおこたりませんでした。

そして、「家のまわりのあき地にうりを植えなさい。裏山を少し切りひらいて、そばもまくことだ。

ほんの少し手を加えてやるだけで、おまえたちの冬の食べ物を、どれだけ救けてくれるか、はかり知れないのだからな。

種がなければ郡の役所へゆくがよい。ただで分けてくれるだろう。」と、憶良は、いいました。

「柳のえだや、わらをつかってかごをつくったり、物入れ、敷物、そのほか、なんでもよい。

気がついたものが工夫してこしらえるのだ。

そんなひまはないと、おまえたちはいうかもしれないが、ここには長い冬がある。

一つでも二つでもよい。できたものを郡の役所へもってきなさい。郡司が買上げてくれるはずだ。」ともいいました。

大山の麓のあたりを見回ると、会見(あいみ)、汗入(あせり)郡の海辺の村から村を訪ねて歩きました。

美保の海はきいていた以上に美しいところでした。

舟をうかべて海からの大山のながめも、またひとしおです。

よどえという村には大きな前方後円の大塚があり、そこに本物くらいもある石馬が祀られていました。

憶良は『風土記』の史料で知っていてでぜひ、見たいものだと思っていたのですが、こんなめずらしいものは、やっぱり見はじめでした。

いつ誰がつくったものやら、誰がこのようにむごたらしく脚をうちこわしたものやら、もう知っている者はいないようです。

また、八橋郡の海にちかい高台にある大寺にもよりました。

伯耆には、ほとんどの郡にきっと一つ、見事な大寺がありました。河村の郡には二つもあるくらいです。

八橋郡にあるこのサイノ尾の大寺は、いかるがの法隆寺の様式とよく似た立派な寺で、仏像もありがたいものでした。

寺の和尚は、

「できあがって、十年をこします。このような片田舎にしては、不釣合かもしれませんが、塔も五重にいたしました。」

と、たいそう自慢顔でした。

「このあたりは渡来人の職人が古くから住みついておりまして、みやこにまけない技術者もたくさんおります。」

ゆったり波のように起伏する丘陵に、その大寺は建っていました。

大山、ひる山が遠くに見えています。そして、山陰の海ものぞまれる、ながめのよい土地でした。

「よくごらんください、この柱。」

和尚は、金堂の柱の列がよく見える位置に立つと、

「まん中がふくれておりますでしょう。私は法隆寺に長らくおりましたので、柱までそっくりに、つくらせたのです。」

憶良はうなずきました。それにしても、これをつくった八橋郡の郡司の富はおそろしいくらいです。

大昔から蓄えてきた富をつかったとしても、ちょっとやそっとの出費ではありません。

これを建立するために、どれだけの技術者が、農民が動員されたことでしょう。

大寺をおがんだあと、門の前に立つと、松の林のかこうに大山の山々が、すがすがしく目にはいりました。

けれども、丘陵のかげや、海辺のそこここに、五軒、六軒とよりそうように建っている、農民や漁師の小屋のことを考えると、憶良の胸は痛みました。

一か月あまり国衙をるすにしてかえってくると、もう夏になっていました。

今年は豊作ですよとみんなで喜びあったのに、いなごの大群が次から次におそってきて、大変なことになりました。

虫封じのおはらいも、まじないも、なんのききめもありません。

年老いた憶良はくたびれはて、寝たりおきたりの日がつづきました。

元正女帝さまが、美濃から近江へ行幸の記念に、諸国の国司をまねいて、その土地土地のめずらしい舞いや踊りを見せてくださることになったので、伯耆からも舞い手やおどり手をひきつれ参加するように、とのお達しも届いています。

郡司たちに命じて舞い手や楽師を集めると、大田部千広を責任者にして、近江へ出発させたのは八月のおわり、穀類の収穫は、いなごのおかげて見るもあわれなありさまでした。

遣唐使が出発したという便りが、きこえてきたときは、もう秋になっていました。

また長い冬ごもりがはじまるわけです。

憶良は、自分が集めたものも一緒にして、『風土記』の編纂にとりかかりました。

寒い風がふきはじめると憶良は、もう、ほとんど出府の門から外へは出ませんでした。

去年の腰の痛みが冬と一緒にもどってきたことと、古君を相手に『風土記』と取組みはじめたからです。

十一月、年号が養老とあらためられ、そのお祝いをしたほか、宴会らしい宴会にも出席しませんでした。

やがて正月がきて、うめの花のはころびる季節にたりましたが、憶良は腰の痛みのうえに、かぜまでひいてしまい、『風土記』の編纂は、はかどりません。

思いもよらない病気で、一か月あまりとこについてしまい、やっとおきあがってからも、役所へ出るには、それから半月もまたなければなりませんでした。

ある日のこと、春日につれられて、古日がやってきました。

「お爺ちゃん、ほら、おたまにゃくし………。私が、つかまえたの。」

古日が、水のいっぱいはいった鉢をさしだしました。

底のほうに、小さな黒いおたまじゃくしが三びき、忙しそうに、尻尾をふっていました。

「ほう、おたまじゃくしが、もうでたか。よし、よし。」

憶良は鉢を机の上におきました。

「そういえば古日は、いくつになるかな。」

「五歳です。」

古日が、はっきりとした口ぶりでこたえました。

「そうか、大きくなったものだ。伯耆にきたら古日とあそぼうと思っていたのに、忙しくてな。

夏になったら、国府川で魚つりをしよう。」

憶良は、いいました。けれども、その約束もはたせないうちに、憶良は、みやこに帰ることになってしまいました。国守の任期がおわったのです。

「もう一年くらい、いられると思ったのに、『風土記』の編纂も手をつけたばかり、国守として、何一つしないうちに、みやこへ帰ることになってしまって、残念でならない。

新しい国守は、私のような老いぼれではないと思う。

しっかり力をあわせて、伯耆をいちだんとゆたかな国にするよう、お願いするぞ。」

憶良は、送別の宴でそう挨拶をしました。

出発のまえの日、春日が古日をつれて、わかれにきました。

もう一度、生きている間に、この孫の顔を見ることがあるでしょうか。

「お爺ちゃん。国府(こう)川へは、いつ、お魚をつりにいくの。」

かわいい目で、憶良を見あげました。

「お爺ちゃんは、みやこへお帰りになるのよ。お母さんが、何度も教えてあげたでしょう。」

春日が涙をためています。

「古日よ。元気でな。大きくなったら、みやこへ勉強においで………。」

古日は、こっくりうなずきました。

それは、うつぶき山がうっすらかすんで見える、はしり梅雨の日のことでした。

top

**************************************** |