|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 当時の日本地図

三 京(みやこ)びとの心はゆれる

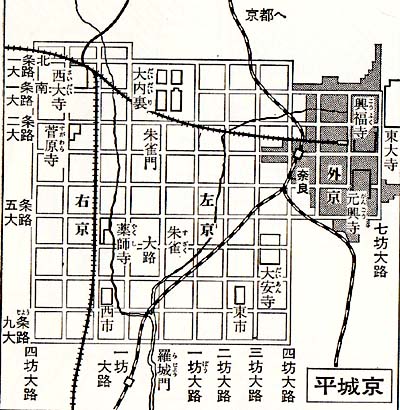

1 平城(なら)のみやこ

top

平城の敷地の端にある小山をけずっていると、それが前方後円の大塚(おおつか)であることが発見されました。

和珂(わに)氏のものでしょうか、とにかくいわれのありそうな巨大な墳墓(ふんぼ)です。

元明女帝はただちに、

『これからのちも、古墳がみつかれば、酒をささげて、ていねいにあつかえ。』

と、みことのりをだしました。

それから以後も、二つ、三つと大塚がみつかり、みことのりどおりに掘りくずすときに酒をささげて、死者のたましいをしずめたのでした。

「死者のたましいは、しずめることができても、生きている人間のたましいは、なかなかいうことをきかないものだ。」

道麻呂が、机に積上げられた書類を前になげきました。ちょうど、休み時間のことです。

憶良は、書類を一枚とりあげました。

「逃げたものの報告書ですか、伊河原人足(いかわはらのひとたる)、三十六歳、尾張の国海部郡(うみべごおり)、海辺(うみべ)の郷(さと)………おや、これは、兵士ですね。」

「そうなのだ、労役人がにげださないように見張らせている兵士まで逃げるとはな。

労役人が逃げるのを防ぐために、わざわざ軍人を造京司(ぞうきょうし)の長官になさっているというのに。」

「いや、こまったものです。

租税がはらえないので、口分田をすてて家族ぐるみ、どこかへきえてしまうものまで、出はじめています。

それに、みつぎや労役をまぬがれようとして、戸籍をいつわるのか、女ばかりの家族がふえているというではありませんか。」

すると、そばで話をきいていた根麻呂が、

「そんなことをしていたら、田はあれるばかりです。租税の取立ができないではありませんか。」

と、いいました。道麻呂は、べつの書類を取り出しました。

「このとおり朝廷でも、こんなにたくさんの稲束を、農民たちにただで貸し出しているのだ。

それでも、天候がわるく不作がつづくと、借りた出挙(すいこ)の稲束まで食べてしまうことになる。

のこるのは、利子と租税だけ………。どうにもならない。」

「ゆとりのあるものは逃げた者たちをかくまって、働かせるから、ますます、豊になるばかりですな。」

憶良は、あいづちをうちました。

「真夜や内麻呂も、もし、生きていれば、みやこにちかい国のどこかで、奴みたいになっているのでしょうね。

それにしても、近頃、みやこのまちまでがざわめいて、おちつきません。」

「それはまあ、一年のうちに、みやこを移してしまおうというのだから………。」

「引っ越しは、まったくいやだね。憶良くんは書物が多いから、大変だろう。」

道麻呂は、やれやれというふうに立ちあがりました。

六日に一度ある休日を利用して、憶良は泊瀬川のところまで、でかけてみました。

新しいみやこへは、まずこの川から舟で荷物をはこぶのです。

川岸のあちこちには、古い材木や荷物かつみあげられていて、人々が忙しげにゆきかっています。

みやこからここへくる道すがらも、憶良は、材木を運んでいる人々を、いく組も追いこしてきたのでした。

材木は、いままで住んでいた家をこわしたもので、新しいみやこへもっていって、また使うのです。

憶良は岸べにおりて、材木をいかだにくんでいるさまを、ながめていました。

すると、お爺さんが、話かげてきました。

「いよいよ、きょうかぎり飛鳥ともおわかれです。

そして平城のみやこまで、このさむいのに、川風にふかれて、昼も夜も小舟の上ですごさなければなりません。

小さい孫が、かぜをひかなければよいのですが………。」

お爺さんは、はな水をすすりあげました。

荷物をはこぶ小舟や筏は、佐保川と合流するまでこの泊瀬川をくだってゆき、そこからさきは佐保川をさかのぼるのです。

ぶじに平城へついても、まだふきっさらしの野原です。

お爺さんたちは、そこで家ができあがるまで野宿することになるでしょう。

役人の数は約三千人、そのほか、役所につとめるいろいろの人をあわせると、朝廷関係だけで一万人ちかくになります。

役人の家族や、舎人や、資人(つかいひと=役人につかえる人たち)、召使い、それに、ありとあらゆる職人たち、市の商人………十何万人にのぼる人たちが、引っ越してゆくのですから大変です。

「まるで鳥のむれがいっせいにとびたつみたいな騒ぎだが、私もぐずぐずしていられないぞ。

はやく、引っ越しにかからなければ、道路や川はますますこんでくるし、人手もたりなくなるだろう。」

憶良もなんだか、せきたてられるような気分になりました。

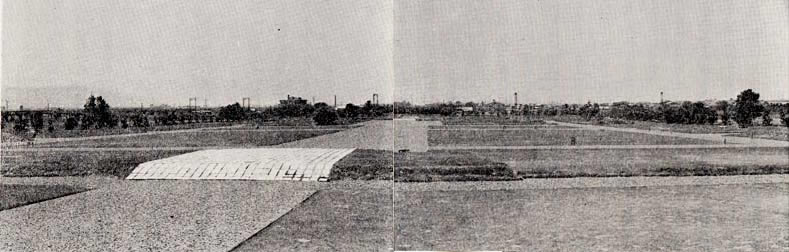

和銅三年三月、みやこは平城へとうつりました。うつったといっても、ほとんどがまだ草原のままです。

桜は散っていましたが、あたたかい陽気にひばりはうたい、野原には花がさいて、いい香りがみちています。

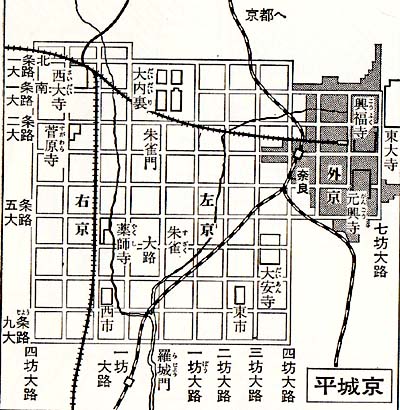

憶良のあたえられた敷地は、右京六条三坊というところにあって、薬師寺が建てられる予定地より一条さかっかところにありました。

とくにじめじめした湿地で、あまり感心した場所ではありませんが、もといた藤原のみやこの家の敷地よりは、少しひろいものでした。

新しいみやこが寺や人家でうずまれば、どんなに立派に、にぎやかになることでしょう。

けれども、いまは女帝の住まわれる、日本式板ぶき屋根の内裏のほかは、大極殿も朝堂院も回廊も、みやこのまわりの羅城さえ手がついていないありさまです。

あっち、こっち土をもりあげた小山や、つくりかけの道路には、夏草がしげっています。

古いみやこから移ってきた人たちの家が、ぽつん、ぽつんと建っているだけで、そこここに田や畠が広がっているさまは、のどかな田園風景でした。

けれども上半身はだかの労役人が、兵士に見はられながら、せっせとはたらいている光景もまた、見のがすことはできません。

憶良は、かりに建てられた役所へ、草原の中のでこぼこ道を、毎日かよっていました。 |

|

そしてやがて役所の建物が立ちならぶはずの、朝堂院の敷地の前をとおるとき、いつも、憶良は思わず立ちどまってしまいました。

ふかい山の中からきりだされた木のかおりにみちていたからです。

朝とおるときは、まだ、真っ暗なのですが、帰る時は午(ひる)なので、作業場はほんとに、いきいきとしていました。

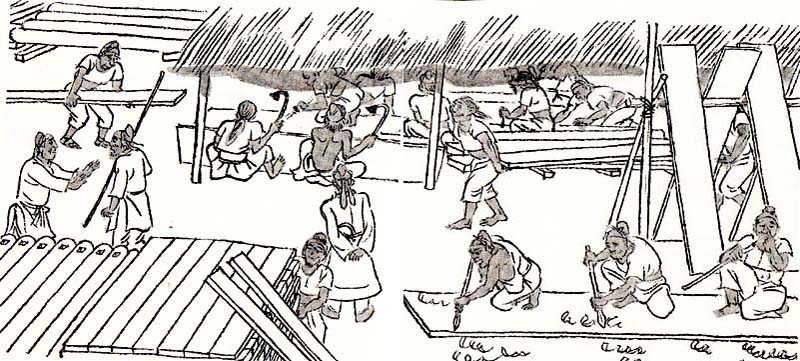

見渡すかぎり足の踏み場もないひろい作業場の敷地を、憶良は、ときどき、見てまわりました。

建物のりんかくを正確にするため、縄をはっている組もあります。

それに水をためたといの上に糸をはって、水平をだしている人たちもいます。

べつのところでは、もう太いひのきの柱をまっすぐに立てようと、えっさえっさ、ろくろをまわしてにいる組もあります。

柱を立てる基礎工事のあなを、規則正しく一列に、ほっている組もあります。

作業はびっくりするほどさまざまの種類があって、とても覚えきれるものではありません。

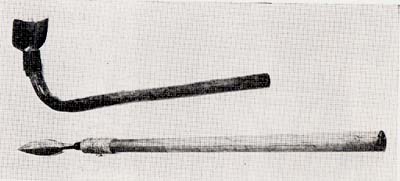

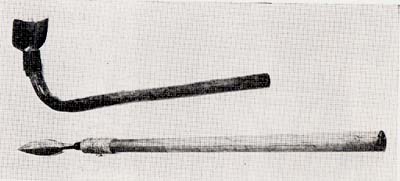

まっすぐにのびた大きなあすなろの木の皮をはいでいる者、ちょうなででこぼこをけずりとっている職人、その矢面をやりがんなで、ためらかに仕上げている職人………。

やり、かんなが丸太にそって表面をけずってゆくと、紙よりもうすい木のくずが、くるくるとまわりながら、おもしろいようにすべりでてきます。

そんなかろやかな本のくずがあたり一面にとびちっているので、職人はまるで雲の上で、仕事をしているように見えました。

また太いこうやまきの木にくさびをうちこんで、板にしている職人もいます。 |

ちょうな(上)とやりがんな(下)

|

わりさかれた板の表面は美しく、この世のものとは思えないほど清らかでした。

敷地のすみには、すでに運びこまれた青いうわぐすりのかかった瓦か積上げられて春の光をはねかえし、少しはなれたところでは、大工道具をつくったり、修理したりする鍛冶屋の火が、かげろうのようにもえていました。

職人たちは、まっくろに日やけし、たくましい体からは、あせの玉がふきだしています。

なんでもないようにやっているこの作業も、ちょっとした動作のたびに職人たちのもりあがった筋肉が、もくもくとうごくところを見れば、大変な力仕事なのでしょう。

そんな職人たちの仕事を見るたびに、憶良は、

「ああ、これこそが、男の仕事だ。」

と、思わないでは、いられませんでした。

さまざまな音にまじってかけ声がひびき、鍛冶屋のたたくつちの音が空気をきりさくこの建築現場は、いつきても憶良の気分をさわやかにしてくれました。

今日はひさしぶりに寄るところがなくて、建築現場をゆっくり見てまわったあと、家に帰ってくると、二人の若者が憶良のかえりを、まっていました。

一人は葛野乙国(かたののおとくに)、もう一人は、花田真弓(はなだのまゆみ)です。乙国は、いいました。

「私たちは、学生です。さようは寄付をお願いにきました。」

「寄付だって………。それはまたなんのためだ。」

憶良は、たずねました。今度は、真弓が、

「はい、貧しい人々をすくう行基さまの運動を救けるために、私たちも協力したいのです。

百済からの渡来人で豊な人たちも、ずいぶん応援してくださっているのですが、池を掘り橋をかけ道場をつくるには、食糧、工具、着るもの、すべて不足しています。」

「それで、心あるかたの家をまわっているのです。

そんな私たちのことを知って、阿麻留さまが、憶良先生を訪ねてみるようにと、おっしゃいました。」

と、乙国がつけくわえました。

「なるほど、阿麻留どのがね………。で、かれはどうしているのだ。」

憶良は、ふたたび、たずねました。

「はい。いつも歩きまわり一つのところに、とどまることはありません。

あのかたは、力のあるかたです。みんな信頼しています。」

「行基さまの片腕です。生まれが和泉で、小さいときからの親友だそうです。

行基さまは十五で薬師寺の僧になられ、阿麻留さまは学生になられたときいています。」

と、若者は、かわるがわるにいいました。

「しかし、きみたちは国のたてている学校の学生だ。

律令にそむく行基のような僧侶とかかわりあうのはよくないことだぞ。」

二人は、がっかりして、顔を見あわせました。憶良は、

「私は朝廷の役人だ。律令にそむくようなことはできない。しかし、私は、憶良という詩人でもある。

詩人の憶良が協力するのなら、かまわない。たいしたことはできないが………。」

といって、妻の麻那に、籾や布をもってこさせました。

「それから、このさかずきを阿麻留くんに渡してくれたまえ。

もう一つ、役所をやめるなら、手続きをとってあげようと、憶良がいっていたと伝えてほしい。」

と、『お酒は恋人』と、らくがきしたさかずきをわたしました。

2 不安な人々 top

いそがしさにとりまぎれている間に、和銅三年はすぎてしまいました。

そして新しいみやこに移って二度めの冬がやってきました。

「いやあ、まったく、ひどいめにあった。」

役所にくるとすぐに、道麻呂は憶良の机のそばに、やってきました。

「昨日、泥棒にはいられてね。家族のものと、西の市へ買いものにでかけた留守のことだ。」

といって、木ふだを見せました。役所に届けるための書きつけです。

「ふとん(綿のはいっか現代のものではない)、衣服、うるしぬりのりひとはり、剣ひとふり、かや……。

おやおや、ずいぶん、もっていかれたものですね。」

憶良は、書きつけに目をはしらせました。

「そうだ、すっかりもっていかれたよ。せっかく前のみやこから運んできたのに………。

東と西の市の司(つかさ)にも届けをだして、みつけてもらわねばならん。

この頃、泥棒がひどくはやっているとはきいていたが、まさか、わが家にはいられようとは………。」

「根麻呂も、まえにやられましてね、軽の市で、買いもどしましたよ。」

「みつかっても自分の銭で買いもどさなければならんなど、はかな話だ………。

そういえば、『和銅開珎』を貯めた者には位があたえられ、ひそかにつくる者にたいしては斬罪になさるという、みことのりがでたな。

悪いやつもいるものだが、まったく私もないしょで、銅銭をつくりたい気持ちだ。

では、市へいってくることにしよう。」

道麻呂は、首をぷりぷり、でていきました。

「泥棒に、はいられたのですか。」

と、きき耳をたてていた根麻呂が、いいました。

「東か西かの市には、きっとあるだろう。」

「でも、買いもどすには、ずいぶんの籾や布や銅銭がいるでしょう。

こう物が高くては、たまりません。

今日は昨日の倍になっているのですから、市へいけばほしいものは、なんでも手にはいりますけれど。」

そうです。東と西につくられた市へゆけば。ないものはありません。

品不足で、日に日に高くはなっていますが、それでも銅銭や、籾や布をたっぷり支払えば、品物は手品のようにでてくるのは、ふしぎなことです。

品不足といえば、材木は、ものすごい不足です。

憶良も平城にきたからには、もう少しひろい家にしようと思っていたのですが、建てますことができず、大きくなってゆく子供たちで家はひしめいています。

宮城の工事は、少しずつすすんでいました。

けれども労役人もあいかわらず毎日のように逃げだしていました。

兵土たちも気合いがはいらず、逃げる者がふえるばかりです。

それがあんまりひどいので、この九月朝廷は、一年たてば故郷へかえれるようにあらためました。

それまでは、兵士にとられたかぎり、何年そのままつとめなければならないか、だれにもわからなかったのです。

「憶良さま。今朝、役所へくる道で、あやうく死体をふみつけるところでした。

ほんとに、びっくりしました。労役にきた人でしょう。すっかり、やせほそって………。

町のまん中に死体があるなど、おそろしい話です。きっと、逃げ出す途中で、力つきたのでしょうね。

そういえば。大官寺の奴が逃げたのですって………。

朝廷のお寺の奴までが、逃げるなんて考えられたいことですよ。

はやく、工事がすめばよろしいのに………。一体、いつできあがるのですか。」

「まあ、あと三年くらいは、かかるだろう。

しかし、木造のほったて形式が多いから、建替えや修理はひっきりなしで、工事はとだえることなくつづくだろうな。」

憶良はまわってきた書類に、べたベたはんこをおしながら答えました。

根麻呂は足元の火ばちに、炭をかんかんおこしながら小さい声で、

「租税を運んでくるものの護衛にきた兵士が、父からの便りをもってきてくれました。

そのついでの話ですが、街道でゆきだおれている者を、たくさん見たそうです。

労役の帰りや、租や調を運んだ帰りの者ですよ。

ゆきは干飯(ほしい)も必要なだけもっているし、疲れてもいないからいいようなものの、帰りはそうはいきません。

それに村によっては、よそものが村中で火をたくとけがれるといって、火をたかせてくれないところもあるのです。」

「根麻呂くん、いまは仕事の瞼間だし

ひんそうなひげをなでながら憶良はいいました。

そんな話は、なにも根麻呂からわざわざきかなくても、よくわかっています。

この頃、長屋王の詩の会で、一番話題にのぼっているのも、ほかならぬそのことなのです。

「女帝さまは、私の母の妹、つまり叔母上だ。

そのうえ妻の母でもあるから、心をゆるしてお話くださるのだが、農民たちのことで本当に心から胸を痛めていらっしゃる。

せめて、天候がよく、飢饉がなければよいのだが、こう不作つづきではどうにもならない。

といって、『租・庸・調』『労役』をゆるめれば、日本はたちゆかない。」

長屋王も、心配しているのです。

「唐でも、こんなことが、おこっているのだろうか。」

「そのようでございます。やっぱりへ諸国から集めた労役人の多くは逃げ、人々はまた飢え死にをしています。」

と、憶良は、こたえるのでした。そして、

「もう少し、農民の暮らしを大切にしてやることか必要ではないでしょうか。

洪水がおこらないように、川の土手をきずいたり、日でりのための池を掘ったりして収穫があがれば、租税もはらいやすくなります。

収穫がすくないうえに、租税やみつぎ、労役が多ければ、いくらとりしまりをきびしくしても、逃げるでしょう。」

「そうはいっても、労役人をへらせば、宮城のみやこもできあがらない。

租税もへらすことはできない。だから、いまのありさまになるのだ。」

王にそういわれれば、憶良は、だまるよりしかたありません。

「それよりも国史編纂の話がききたい。あれは、浄御原の天武天皇さまのころ、父、高市皇子(たけちのみこ)がおおせつかって、はじめられたものだからな。

不比等(ふびと)くんがっくっている古事記は、まもなく完成するときいているが………。」

詩も学問もなかなかできる王は、唐から帰った憶良のような者をまねいたり、皇族や高官とともに宴会を催して歌をうたい、琴を楽しんだりしていました。

憶良は、王のかわりに、宴会でうたをよむこともあります。

高貴な生まれの人でしたが、心のひろい王はそれだけにまっすぐで、間違ったことはゆるさない人でもありました。

その年の暮れ、藤原のみやこと、大官寺に火事がおこり、ほとんどやけてしまいました。

そして正月の二日、それは、からからに、かわいたさむい日でした。

突然、憶良の家の前を、どさどさと、かけすぎる足音がしました。

と、そのあとを追うように、今度は何かさけびながらゆく、五、六人の足音がひびきました。

「何かしら………。」娘の春日が、外へでてみました。

あわただしくかけていく兵士のうしろ姿が目にうつりました。

そして土けむりがおさまってしまうと、道の角に見張りらしい兵士の姿が見えました。

へんに、しずまりかえっています。

「どうしたの。」 麻那もでてきました。

「わからないのよ。ほら、お母さん。あの兵士、とおりがかりの人をよびとめたわよ。なにしてるのかしら。」

みると兵士は、通行人をきびしく調べているようすです。

「気味わるいわね。はやく、家にはいりましょう。」

麻那は、春日のそでを、ひっぱりました。棒をもった兵士が、こっちへやってきたからです。

兵士は、大声で言いました。

「このへんで、あやしい労役人や学生を見ませんでしたか。」

「いいえ。何かあったのですか。」

麻那が訊ねと、

「やつらがちょっとした騒ぎをおこしましてね。何人かが、こっちのほうへ、逃げてきたのです。

もし、みつけたら知らせてください。」

母と娘は顔を見あわせ、家にはいりました。

「憶男、外にでてはいけませんよ。」庭で、犬とあそんでいる憶男に注意すると、

「おそろしいわねえ。お父さんや、憶人は大丈夫かしら。」と、麻那はいいました。 |

|

3 学生(がくしょう)たち top

憶良が、労役人たちがおしよせてくるといううわさをききつけて、役所から左京二条大路までいってみたときは、もう、兵士のすかたしかありませんでした。

町角という町角に、楯と棒をもい肩をいからせてたむろする兵士たちが、通行人をうさんくさそうな目で眺めています。

宮城そまもるために、えらびぬいた兵士たちです。

根麻呂の話では、騒ぎをおこしたの昨労役人と学生だということでした。

「五、六百人もいたというが、行基たちのしわざではないだろうか。

しかし、まさか、仏の教えをとく僧侶がすることとは思えない………。

ひょっとすると阿麻留どのがくわだてたのでは………。」

だれか皇族か高官の屋敷でしょう。

まだできあがっていない塀ごしに見える、ぬりあげたばかりの目のさめるような柱をぼんやりながめているうちに、憶良は、そんなことまで考えました。

だとするとずっとまえ、寄付をたのみにきたあの二人の若者も、学生たちにまじっていたのではないでしょうか………。

いそいで家へ帰ると、ちょうど憶人が気が立ったような顔つきで、見てきたことを家人に話ているところでした。

憶人は身分のひくい役人や、地方の豪族の子供たちがゆく学校へいっているのです。

「兵土たちは、こんなに大きな楯をならべ、棒をかまえていてね。

市(いち)の商人たちまで、棒をもってうろついてるんだ。

こわいったら………。

僕たち学生がとおりかかるたびによびとめて、身体検査をするんだよ。

いろんな人がずいぶん、つかまっていたみたいだけど………。どうして、あんな騒ぎなんか、おこすのだろう。」

「ばかね。憶人。考えてもごらんなさい。労役がきびしすぎるのよ。

波止里もいってたけど、労役に、男手をとられるから、農業がうまくいかないのですって。

そのうえ家族のものが労役に出ているのに、その人のぶんまで租税はとられるのよ。

ね、そうでしょう。お父さま。少し、ひどいと思うわ。

いくら、朝廷が農民のことを「おおみたから」なんてうまいことおだてても、いつまでもだまされてないわ。

憶人、役人の子供は租庸調も労役もないからって、あそんでいてはだめよ。」

春日が姉さんらしくいいました。

そのつぎの夜のことです。

「ご主人さま。うらの戸口へ、花田真弓という学生さんがきています。」

召使いの波止里が、知らせにきました。

「花田真弓? それはだれだ。」憶良が、まゆをひそめると、

「お父さん、あの学生さんよ、いつか、寄付をとりにきた………。」春日が、いいました。

「つれてきなさい。」憶良はいいました。

「すみません。こんなにおそく………。」

案内されて、真弓がはいってきました。

だぶだぶの服を着て、おかしなかっこうの冠をかぶっていましたが、顔を見ると、真弓にちがいありません。

「いったん、つかまったのですバも、うまくにげられたのです。

でも、僕をかばおうとして、乙国は捕まりました。」

真弓は、そういって冠をぬぎました。

頭のうしろに、大きなこう薬がぺたんと、はりつけてありました。

「楯でなぐられたのです。

血がいっぱいながれたものですから、兵士のほうもかえってびっくりしてしまい、けが人を集めているところへつれていかれたのです。

そこには、医学生がいまして、その人が、にがしてくれました。

かくまってくれる家も教えてくれて、さっきまで、かくれていました。」

「その服や、冠もかしてくれたの。」

春日がたずれました。

「はい。私の服は血だらけになったものですから、その家で洗濯してもらって、まだよくかわいていないのです。

でも、やっと見張りがとかれたので、ここまでこられたのですが、あすの朝まで、とめてくださいませんでしょうか。

僕がこんなことをしているのを、家のものは知りません。」

「いいだろう。しかし乙国くんは、こまったことになったな。で、阿麻留(あまる)どのは………。」

と、憶良はいいました。

「阿麻留さまは、今度のことには関係ないのです。僕たちは、阿麻留さまの反対をおしきって、やったのですがら。」

真弓がこたえました。そして、

「人々は苦しんでいるけれど、心をあわせて朝廷にはむかうほどの考えも、力もまだもっていないというのが、阿麻留さまのお考えです。

でも僕たちは、見ていられなかったのです。

もう、がまんがならなくなったのです。」

真弓たち学生と、心をつうじあう二、三人の兵士が労役の人たちと話合い、とうとう朝廷へおしかけることになったのでした。

「行基さまは仏の教えるまま、貧しい人々、苦しんでいる人を救けようとなさっています。

けれども、阿麻留さまは、まつりごとのありがたを変えなければ、世の中がよくならないと考えておられるのです。」

憶良は、うなずきました。また、真弓は、

「私も、阿麻留さまと同じ考えです。」と、いいました。

「しかし、きみたちがあのようにしておしかけたからといって、朝廷のまつりごとが、すぐによくなるとは思えないぞ。

あのくらいで、びくともするものではない。そこをよく考えることだな。」

「わかっています。けれども人々のいかりの声を、どんどんもりあげなくては………。

行基さまのように、だまってこつこつ、池をほり水路をつくって、農民や渡来人の技術者の暮らしをすくうだけでは、どうにもなりません。」

そのことがあってからです。若者たちが憶良の家へ、集ってくるようになったのは………。

勉強家の真弓は、憶良の書物を書き写すために、三日に一度はやってきました。

唐から持ち帰った貴重な書物も かなりあるのです。

学生(がくしょう)たちがくることをよろこんだのは、春日と憶人です。

もの知りでやさしい真弓は、春日の話相手になってくれましたし、憶人の勉強も救けてくれました。

憶人はどういうわけか、算数がひどく、にがてなのでした。

そこで、学校のほかに、中納言阿倍宿奈麻呂のところへ、算数をならいにいっているのでした。

阿倍中納言は造宮省と、造京司の長官でしたが、大学寮の二人の算博士とも肩をならべるくらい数学がよくできました。

ですから数学や計算の必要な土木工事の仕事が中心になっている役所の、長官にえらばれているのです。

そんな中納言でしたから、仕事のあいまをみては、貴族の子供を家へよんで算数を教えてやっていました。

憶良はもちろん貴族ではありませんが、学問の高さや宮廷詩人として有名でしたから、特別に憶人の出入りが許されたのです。

そのことを、憶人が真弓にいうと、

「ああ、阿倍(あべ)中納言(ちゅうなごん)に数学をならっているのか。

中納言は、比羅夫(ひらふ)将軍の息子だよ。」

と、真弓は、ただちにいいました。

「比羅夫将軍って、だれなの。」

「六十年ほど昔、越の国から出発して、北の国へえみしを討ちにでかけた将軍だよ。」

こんなふうに、真弓は知らないことはないのです。

あれから三か月、もうすっかり、夏の陽気になっていました。

そして、憶良の家では、真弓を、家族のように思うまでになっていました。

そんなある日、真弓が、乙国(おとくに)をつれてやってきました。

「ご心配をかけましたが、こんなに元気です。昨日、牢屋からでてきました。」

乙国が、にこにこわらっていいました。ちょうど、憶良はでかけていませんでしたし、家族はみんなそろっていました。

「ほんとに、お元気そう………。」

麻那も、うれしそうです。

「いやあ………。」

乙国は頭をかきました。すると、真弓は、

「乙国は牢番の兵士とすっかりなかよくなって………。牢番は乙国のことを先生、先生と、大変尊敬して、特別扱いしてくれたそうです。」

と、笑いながらいいました。

「それほどのことはないのですが、むこうがどういうわけか、僕のことを先生とよぶものですから、返事しているだけですが………。

そのうち、酒をくみかわす約束をしましてね。」

乙国の話に、みんな大笑いしました。

「でも、よく、でてこられましたわね。」

麻那がいうと、

「学校へゆく途中、騒ぎにまきこまれたのだと、いいはったのです。そのとおりなのですから。」

「まあ………。」

春日があきれて、いいました。

「それでも、ばつに、むち打ち十回。

幸い市へひっぱりだされて、人前でみせしめに打たれるということは、ありませんでした。」

罪人のたいていは、市の人だかりのなかで、むち打ちの刑がおこなわれるのです。

「あの騒ぎでつかまった人のおおかたは、市でむち打たれ、遠国へ流された………ときいていますが、でもよかったわわ。」

麻那は、ほっとしたようです。

「私たち、真弓さんがあの事件からあと、出歩いてあやしまれないのかと、ずいぶん心配したのだけど、真弓さまも内心ではびくびくしていたみたい。」

春日がいいました。

「もう、大丈夫ですよ。指揮をとっているえらい人はべつにいるのだし、それに僕たちはただの下っぱだ。

あの時だって顔にすみや泥なんかぬって、後の方でわあわあいいながら、石をなげていただけですから………。」

と乙国が、いいました。

「それにしても、まったく労役人たちの怒りには、かないませんでした。

みんな、それこそいのちがけて、わっと衛士(えじ=宮城をまもる兵士)たちのなかへつっこんでゆくのです。

けれども、多勢に無勢、ほんとに残念でした。しかし、これで朝廷も、少しはびっくりしたでしょう。」

「つかまった人たちは、気のどくだね。」

憶人が、いいました。

「阿麻留さまがすくいだすために、いろいろと手をうってくださっているのだよ。

行基さまの道場の人たちと一緒に………。

捕まった者だけではなく、騒ぎにくわわったあと、学校や労役に戻れなくなった人たちもいるんだからね。」

真弓が、こたえました。

そのあと忍海木代(おしうみのきしろ)もやってきました。久米古君(くめのこぎみ)もきました。

みんな学生(がくしょう)たちです。

学生たちのほとんどは、地方のもと豪族の息子たちで、みやこの学校をでると、朝廷にしばらくつかえてから、位をもらって、故郷へ帰るのです。

憶良の家へ集ってくる学生たちも、そんなつもりでみやこへやってきた人たちでした。

けれども、みやこで、租や調をもってきた人たちや、労役人たちのありさまをまのあたりに見て、心を痛め、なんとかしなければと考えたのです。

みんな、阿麻留を尊敬し、また憶良のひろい学問に、あこがれをもっていました。

|

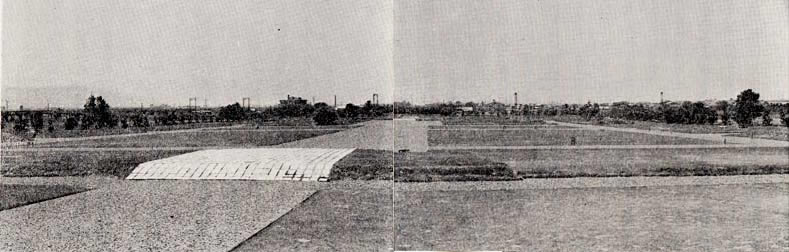

組織的な発掘作業により、数々の新しい発見がなされた平城宮跡

|

4 憶良の出世 top

憶良は役所で、あんまり給料の前借をするものが多くて、そのため書類にぺたぺたはんこをおすのにはあきてしまったくらいです。

着物を洗濯するからと、休みをねがいでる者、泥棒にはいられたので、市へさがしにゆくから休ませてほしいといってくる者、いろんな用があるものです。

なにしろ、役人は三千人もいるのです。

いろんな雑役にきている人をあわせると、一万人はこえるでしょう。

役所の門がひらかれる夜明け前、かがり火が夜どおしもやされている宮城の十二の門の前は、そんな人たちでひしめき、大騒ぎになってしまいます。

「日本も唐とおんなじになってきたなあ。」

道麻呂は、ひげがこおりついてしまうような寒い風にふきさらされながら、憶良にいいました。

ほんとに、唐でもこのとおりでした。

「しかし、天皇のおすまいになる内裏は、昔ながらのほったて形式、役所は唐そっくり………。

ここは、やっぱり日本ですね。」

憶良は、こたえました。

大極殿は完成し、朝堂院もあらかたできました。内裏は一番最初にできあがっていました。

『大風で、どこどこの郷は何人死んだ。』

『洪水で、どことかの里がすっかりおし流された。』

『どこそこの国で疫病が流行している。』

今年は諸国から知らせが届いて、兇作ときまりました。

それでも、みやこのまちには、労役人がみちあふれています。日本の国じゅうから、次々に送られてくるからです。

大路はもちろん、小路にも桜や柳、梅の木が植えられ、もう五年もすれば木もそだって、ずいぶん美しい並木道になるでしょう。

だんだんみやこができあがってくるにしたがうように、憶良の官位もあがっていきました。

「しかし、いくらあがっても、従五位下(じゅごいげ)かな。私たちは、それ以上は絶対にあがらないよ。」

道麻呂は、いいました。

けれども、五位といえば国守(こくしゅ=いまの知事のような役)になることができる官位です。

また五位以上は特別なはからいがついて、一般の官位とは区別されました。

和銅六年、その従五位下(じゅごいのげ)に、遣唐(けんとう)小位だった古麻呂がなりました。道麻呂もなりました。

そして、左、右京のほかに東へむかって春日山の麓まで、みやこが広げられることになり、その出っばった部分が外京と名づけられました。長安にはないことです。

去年の正月、『古事記』ができあがり、ことしの五月には、各地に『風土記』をつくるようみことのりがでました。

六月には首皇子が皇太子となり、大極殿で華々しい式典があげられました。

憶良の家でも、うれしいことがありました。

春日(はるひ)がお嫁にいくことになったのです。

相手は、学生(がくしょう)の久米古君(くめのこぎみ)、伯耆(ほうき)の国の久米郷の郡司久米臣(くめのおみ)鎌柄(かまえ)の甥です。

今度、古君が伯耆へ帰ることになり、春日をお嫁にということで、話はとんとん拍子にすすみました。

「伯耆の国は山陰にあって、冬はさむいが、住んでみればいいところです。」

古君はいろいろ、伯耆のあたりのことをはなしてくれました。

春日が伯耆へいってしまうと、家の中からあかりがきえたように、さみしくなりました。

「憶人にお嫁さんをもらいましょう。」

麻那が口ぐせのようにいいました。

憶人も十九歳の立派な青年になり、いたずらな憶男も十五で、学校へいっています。

真弓は、とうとう学校の先生になりました。憶男が漢学をおそわっているそうです。

乙国は、いつあるかわからない遣唐使の留学生をめざして勉強中で、大官寺の写経生になっていました。

忍海木代(おしうみのきしろ)は無位の役人です。

木代は山背(やましろ)の国宇治郡(うじごおり)の郡司の長男で、妹の美禰とみやこに住んでいました。

「わたし、美禰さんをお嫁にほしいと思いますけれど………。とても健康できれいな娘さんですもの。」

と、麻那がいいました。憶良はもちろん賛成しました。

長屋王が、そのことをきいて、左京五条三坊に手ごろなよい土地がある、といってくれました。

憶良は、そこへ小さな家を建ててやりました。

十二月、憶人は美禰と結婚して、その家に移っていきました。

「さみしくなりましたね。

憶男がいるだけですが、憶男は小さい時あんなにいたずらでしたのに、この頃はちっとも口をきかず、本ばかり読んでいます。

なにを考えているのでしょうか。

先日、真弓さんがきたとき、行基さまのこと、阿麻留さまのことを、しきりにたずねていましたわ。」

「少し、体をきたえたほうがよいな。体がなんといっても第一だのだから。」

憶良はこの頃、めっきり体がよわって、季節のかわりめには、きまって肩や腰、それに腕がいたいのです。

「そう、そう、先日、多治比県守さまが、よい薬があるから取りにくるようにと、おっしゃっていたっけ。

あすにでも、いってみよう。」

憶良はつぶやきました。

そんな憶良に、和銅七年正月、従五位下(じゅごいのげ)という位がくだされました。

四十歳まで無位のままでしだのに、五十四歳で五位になったのです。

「さすがは山上臣憶良どの、遣唐使からかえって、わずか七年の間に従五位下とは、たいした出世だ。」

道麻呂は心からよろこんでくれました。

憶良は、うれしいような、うれしくないような、へんな気分でした。

五位になったのはこの上なくうれしいことでしたが、あの阿麻留のことを考えると、なぜだがはずかしい気がしてならないのです。

阿麻留はあのまま役所にのこっていれば、憶良と同じように、五位になっているでしょう。

それなのに、阿麻留は出世なんかふりきって、貧しい人たちの中へとびこんでいったのです。

河内のどこかで、ひそかに、学生や渡来人を集めて学問を教えていた、行基の片腕になって、あちらこちらに道場をつくり、そこでも、弟子たちに学問を教えているとか………。

その学問も机の上で本を広げるのではなく、田をつくったり、土手をきずいたりしながら勉強させているそうです。

阿麻留のことは、いつも真弓から話をきいていました。

「阿麻留さまは、傾いていまにもこわれそうな小屋にすんで、農民たちと同じ暮らしをしておられます。

稗(ひえ)や粟(あわ)を食べ、ぼろぼろになってしまった布を肩にひっかげるだけのような姿で、くわをふるっておられるのです。

弟子たちも、かまけてはいられませんよ。」

それはなんと考えても、憶良には信じられないことでした。

憶良の知っている阿麻留は大酒のみで、おいしいものには目がなかったからです。真弓は、

「お酒ものみたい、おいしいものを食べたい、ひえや、あわをすきこのんで食べるものがどこにいるだろう。

だが、それが食べられないのがいまの世の中が、みんながもう少し、ましなものが食べられるようになるまで、私もでかまんしているのだ――と、よくおっしやっていますよ。」

といって、からいました。

「なぜ、あの阿麻留どのが遣唐使から帰ったとたん、そんなに変わってしまわれたのだろうか。見事な変わりかただ。」

憶良は、どうにもふしぎでならなかったのです。

「いまのような生活にはいることを、ずっと考えておられたようです。

けれども、なかなか決心がつかなかったが、遣唐使からかえって、日本のありさまを、改めてその目で見たとき、もう、じっとしていられなくなったと、いつか話にききました。

それに、藤原から新しいみやこへ移るとき、その苦しみをうたって有名になった、

天皇(おおきみ)の御命(みこと)かしこみ 柔(にき)びにし 家をおき 隠国(こもりく)の 泊瀬(はつせ)の川に

舟浮(ふねう)けて わが行く河の 川隈(かわくま)の……… |

と、人々が苦労しながら、天皇さまのご命令どおり、新しいみやこへと、移っていくさまをよんだあの歌は、どうやら、阿麻留さまの作だという、うわさです。」

と、真弓は、いいました。

憶良は、官位が一つずつあがっていく自分が、何かうしろめたい気分でした。

正式に国史を編纂するように、みことのりが出ると、憶良はその仕事にたずさわるように命じられましたので、ますます、高い位の人たちから信頼され、宴会によばれる回数もふえるばかりです。

『阿麻留どのは、貧しい人のかわりになって、うたをつくってやっている。

だが、私はどうだ。貴族や、高官の人にかわってうたをつくっている………。

私が学問を教えるのは、みんな宮廷の貴族で、阿麻留どのは、貧しい者たちだ………。』

と、憶良は考えないではいられませんでした。けれども、

『しかし、日本では律令制をおしすすめるのが正しいゆきかたなのだ。そして私は、朝廷の役人である。

国史を編纂したり文学を高めるのも、また日本が立派な国になるためには、どうしてもやらなければならないのだ。』

とも、思いかえすのでした

和銅八年九月、元明女帝は、娘に天皇の位をゆずりました。

元正天皇です。皇太子首皇子はまだおさなく、体もよわかったからです。

年号もめでたいしるしの霊亀(れいき)とあらためられましたが、宮廷のはなやかなようすも、農民が疫病や飢饉で死ぬことも、かわったわけではありません。

天皇はアラヒトガミとか、アキツミカミとよばれ、神さまとしてあがめられていましたが、天候をよくする力も、疫病の神をおいはらう力も、あまりに弱いように思えます。

今度の女帝がまず手はじめにしたことは、農民たちにかならず陸稲(りくとう)と麦をつくるように、みことのりをしたことでした。

そして里といっていたものを郷(さと)とかきなおすように、あらためたのです。

郷は二十三の里にわけられました。

つぎの年には諸国にちらばっている高句麗(こうくり)人を集め、武蔵の国、入間(いるま)川の上流に高麗郡(こまのこおり)をつくりました。

そして五月、朝廷の会議で遣唐使船を出すことがきめられました。

発表は、八月になるのですが、押使(おうし)は多治比(たじひ)県守(あがたもり)、大使に大伴(おおとも)山守(やまもり)、副使には藤原宇合(うまかい)があてられ、判官(はんがん)三名、録事(ろくじ)四名、船は四隻です。

吉備(きび)真備(まきび)、わずか十六歳の阿倍(あべ)仲麿(なかまろ)、僧玄防(げんぼう)が留学生にくわえられています。

うれしいことに、葛野(かたの)乙国(おとくに)も留学生になることがきまりました。

もちろん、長屋王の佐保の山荘では、にぎやかな送別の会がもよおされ、憶良の家でも、乙国をおくる会がひらかれました。

遣唐使の出発は来年の八月です。

けれども、どうしてもお別れの会を、いまひらかなければならない理由があったのです。

それは、憶良が伯耆の国の国守を命じられ、すぐにも、みやこを出発することになったからです。

「なんと、ありがたいのでしょう。私たちは、春日のところへいけるのですね。

神さまにお礼を申しあげなければ………。さあ、憶人。もう一度、春日からの便りをみんな、よんでおくれ。」

麻那ははしゃいでいました。

春日が伯耆へいってから四年、つぎの年に生まれた、孫の古日(ふるひ)はもう三歳になっています。

『郡司(ぐんじ)のお爺さまが、古君(こぎみ)の古と、春日(はるひ)の日をとって、古日とつけてくださいました。

男の子にしては、もう流行おくれの名前ですけれど、でも、いい名前でしょう。

七月二十一日に生まれました。

とてもよいお天気の朝で、大山(だいせん)やひる山(ぜん)の山なみが、朝日にきらきら輝いていたそうです。

それから、春と秋とのおまつりは、とてもにぎやかです。お母さまもくるといい。』

春日の便りは、いろいろありました。

『久米郡(くめごおり)には国府があり、伯耆では一番ににぎわっています。見事なお寺もあるのですよ。

郡の役所の郡衙は国府のすぐそばで、ちかくには国府川がながれ、水はとても清らかで、鮎(あゆ)がおよいでいる姿も見られます。

冬には雪がつもってとけないので、ほんとにびっくりしました。』 |

|

|

『古日(ふるひ)は二つになって、すっかりかわいくなりました。古君(こぎみ)どのも元気で役所へでかけています。

私たちの住んでいる家を、見せたいものです。

大きな板ぶき屋根と高いゆかのひろいへや、考えることもできないほどぜいたくなものですよ。

もう一つ見せてあげたいのは、国衙や郡衙へおさめる租税の品物を山のように積上げた舟が、国府(こう)川をゆききするさまです。

国衙や郡衙には大きな倉がたちならんでいて、租税やみつぎは、みんなその倉にすいこまれます。』 |

古君は、郡司の甥にあたり、郡衙の役人になっているのです。

「春日はずっかり、田舎の生活になじんだようだな。はやく、私も国守という役がらになれなければ………。

しばらくは、本をよんだり、うたをつくったりすることとは、おわかれだ。

なにしろ伯耆の国一国を、天皇さまのかわりになって治めてゆくのだからね。」

憶良は少し、いきごんでいました。

あわただしいことでしたが準備もすっかりととのい。あすの朝はやく出発という日、麻那(まな)が突然たおれました。

たいしたことはないようでしたが、旅は無理だということです。

「お父上、出発を少しのばされては、いかがでしょうか。」

憶人が、おそるおそるいいました。真弓も、乙国も、

「先生。そうなさってください。」

と、何度も、たのみました。けれども憶良は、

「私は伯耆の国守なのだ。一日もはやくゆかねばならない。

それが朝廷の役人のつとめなのだからな。農民は日本の国を支えているすべての力だ。

だから天皇さまも、“おおみたから”とおよびになっているのではないか。

それらの民の生活を、少しでもよくしてやるようにするのが国守のつとめであるし、日本を豊にすることでもあるのだ。

私の出発はのばすわけにはいかない。」

と、めずらしく演説して、予定の朝、出発していったのでした。

古麻呂や根麻呂は、羅城門まで見送りにきました。

憶人(おくひと)、憶男(おくお)、それに真弓(まゆみ)と乙国(おとくに)は、はるばる難波まで、行列についてきました。

霊亀(れいき)二年(七一六)五月、その朝、空はくもっていました。

top

**************************************** |