|

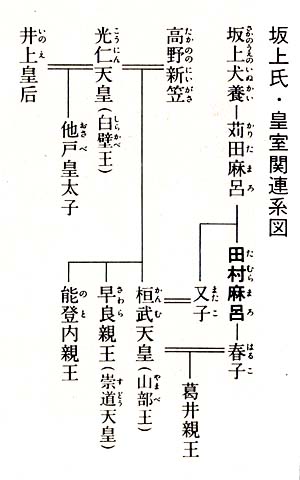

****************************************

Home 坂上田村麻呂 空海 大鏡 菅原道真 平将門 保元平治物語 平家物語 秀衡と牛若丸

坂上田村麻呂・武と情に燃えつきた北辺の英雄

(豊田有恒著『歴史の群像3』決断その二 集英社 昭和59年刊)

|

坂上田村麻呂略年譜

|

天平宝字二年

七五八

宝亀十一年七八〇

天応元年

七八一

延暦元年

七八二

延暦六年

七八七

延暦八年

七八九

延暦十年

七九一

延暦十五年

七九六

延暦十六年

七九七

延暦二十年

八〇一

延暦二十一年八〇二

延暦二十二年八〇三

大同四年

八〇九

弘仁元年

八一〇

弘仁二年

八一一 |

苅田麻呂の子として平城京郊外に生まれる。

伊治公呰麻呂、乱を起こし多賀城を襲撃。

桓武天皇即位。

氷上川継のクーデター発覚。

前年に父没す。近衛将監・内匠助を兼任し坂上氏の頭領となる。

長岡京に遷都。

紀古佐美のもと大遠征軍が組織される。アテルイと激突。

大伴弟麻呂のもとで征東副使の一人として功をたてる。

鎮守府将軍となり、東北における支配を確立。

征夷大将軍に任命される。

桓武天皇より節刀を賜って蝦夷を討ち、功により従三位を授けられる。

かってのアテルイの本拠地胆沢に城を築き鎮守府を移す。アテルイ投降。

志波城を造営、前進基地とする。

正三位となる。

薬子の乱に参画する。

五十四歳で没す |

|

坂上田村麻呂により鎮守府が胆沢城に移された

のちの多賀城は、陸奥国府のみとなった。

|

1 毘沙門天の化身 top

人の評価は棺桶の蓋を覆って初めて定まる――と、俗に言われる。ところが、そうならないケースのほうが、むしろ多いのではなかろうか。

特に、名誉も地位もある人の場合には、なおさらである。スターリンや毛沢東の評価の変わりざまは、現代史の記憶に新しいところだろう。

かならずしも評価が落ちる場合ばかりでなく、上がる場合もある。

「欧米の本屋や新聞スタンドですら、回を追うにつれて、総統は偉大になっていく」と嘆いてみせたのは、ヒトラー・ブームにあきれはてたイギリスのオブザーバー紙の論評である。

この項の主人公、坂上田村麻呂も、後世の評価が高まるばかりという、幸せな英雄の一人である。

しかも、死後になって名誉回復されへあるいは再評価されたというわけではなく、存命中からきわめて高い評価を受け、位は人臣の頂をきわめ、武人でありながら天寿をなした。

そればかりでなく、死後ますます人気が高まり、謡曲『田村』にも謡われ、やがては毘沙門天の化身という域にまで聖化されてしまうのである。

どんな人物でも、毀誉褒貶(きよほうえん)がつきものだが、坂上田村麻呂くらい、毀(き)と貶(へん)のない歴史上の人物も珍しい。

坂上田村麻呂は、日本史上もっとも人気のある武将の一人である。

人気という点でいえば、源義経(よしつね)のほうが上だろうが、「五尺ばかりの小男で、歯はそっ歯で、眼はすが眼」という文献があるくらいだから、カッコいいヒーローとしては、イメージダウンにつながる異説もある。 |

坂上田村麻呂画像

|

田村麻呂には、そういったマイナスの評価が全くない。

坂上田村麻呂という稀代の英雄が活躍したのは、平安時代である。

この時代のイメージは、『源氏物語』『枕草子』で代表されるように、戦乱とはほど遠く、王朝文化で知られるような、雅(みやび)な世界のものである。

確かに、そのとおりなのだが、『源氏物語』の世界になるのは、王朝文化が爛熟してからのことである。

長岡京から平安京の初めにかけて、日本は、まだ統一されていなかった。

本州の東北地方には、畿内の和人社会とは異なる、いまひとつの文化圏が、明らかに存在していた。

蝦夷の世界である。

蝦夷という漢字は、「えみし」と読むが、はるか後の時代になると「えぞ」と読まれるようになる。

「えぞ」は、明らかに、北海道のアイヌ人および、その領土を意味する。

「えみし」のほうが、はるかに古く、武内(たけしうち)宿禰(すくね)・日本武(やまとたける)尊(みこと)の伝説にも登場する。

畿内の和人系の文化圏からみて、異質で野蛮なものに思えた東国の人々を「えみし」と呼んだのである。

この「えみし」が、どういう人種あるいは民族なのか、よく判っていない。

日本人は、とかく単一民族だと言いたがるが、歴史の黎明期から単一民族であったわけではないし、いま現在ですら、在日韓国・朝鮮人など、少数派を抱えている。

まして、平安初期の日本には、九州の熊襲(くまそ)・隼人(はやと)、東北の蝦夷(えみし)などの他にも、文献に残らない、さまざまな異文化圏があったと考えられる。

蝦夷は、アイヌ人であるとも言われている。

関東地方の地名ですら、アイヌ語で解釈できると主張する人も少なくない。

筆者は、東京・世田谷区に住んでいるが、ジョン・バチェラーは、セタ(高地)ガヤ(ヤチ桜)という語源説を提唱したことがある。

これは、勇み足のこじつけだろう。もともとセタ・ガヤではなく、世田ヶ谷であり、谷の古訓は「やつ」であるから、アイヌ語とは思えない。 |

|

東京都ですら、アイヌ語地名の論争が起こるくらいである。

東北地方には、明らかにアイヌ語起源と思われる地名が少なくない。

江戸時代の記録にも、龍飛崎(たっぴざき)にアイヌ人が住んでいたとある。

「蝦夷」は、アイヌ人であったかもしれない。

東北の寒冷地では、農耕がやりにくい。

先進的な漁撈・採集技術を持つアイヌ人が音頭をとり、アイヌ語を共通語とする文化圏を作りあげていたということだけは、まちがいないだろう。

日本人は、言語と民族が一致しないと気がすまないが、世界史的にみれば、そうでないケースのほうが多い。

蝦夷が、アイヌ人でないとしても、その居住地には、アイヌ語を共通語とする文化圏があったということだけは、最低限いえそうである。

この蝦夷文化圏は、畿内の和人文化圏とは、明らかに異質である。

坂上田村麻呂が活躍した平安初期は、『源氏物語』の世界とはほど遠い、二つの文化圏の激突の歴史だったのである。

名勝負には、ライバルも必要である。

和人の側に坂上田村麻呂という英雄が出現した時、蝦夷の側も、一人のチャンピオンを歴史の舞台に送りだす。

大酋長アテルイである。この名を覚えていてもらいたい。

鈴木善幸前首相ほどの知名度はないにしても、岩手県が生んだ最大の郷土の英雄である。

坂上田村麻呂VS大酋長アテルイの対決は、アメリカ西部に例えれば、カスター将軍と大酋長シッテイングーブルに相当するだろうか。

英雄には、ライバルばかりでなく、良き理解者も必要である。坂上田村麻呂の場合、それは、桓武(かんむ)天皇である。

好敵手の大酋長アテルイ、庇護(ひご)者の桓武天皇という二人の人物を紹介したところで、坂上田村麻呂という英雄の一生を、順に追っていくとしよう。

2 坂上氏一族の出世 top

坂上田村麻呂が生まれたのは、天平宝字二年(七五八)のことである。

父は苅田麻呂(かりたまろ)、母の名は伝わっていない。

男七人女二人の九人兄弟の三男である。当時の習慣として、母の名を記録していないから、はっきりとはしないが、長兄の石津麻呂(いしずまろ)、次兄の広人(ひろひと)とは、どうやら母が違ったらしい。

『伊勢物語』などを読めば判るように、当時の結婚は、いわゆる妻問婚(つまどいこん)と呼ばれ、母系制の名残をとどめていた。

男が女の家へ通っていくという別居結婚である。子供が生まれれば、女の家で育てられる。

女の一族が面倒をみて育てるから、男には、あまり責任がない。

セックスの面では、現在より進んでいたかもしれない。

別居結婚だから、嫌になれば男は通っていかなくなるし、女は男をはねつけることもできる。

子供が生まれたからといって、同居結婚を迫ることもない。

未婚の母という残酷な呼び方は、当時はまだなかった。

父の苅田麻呂も、この時代の男としては、平均的な発展家だったのだろう。

生まれた場所は、平城京の郊外の田村の里。そこに、彼を産んだ母の家があったのだろう。

母の里の名をつけるのは、当時の習慣である。

藤原不比等(ふひと)は、田辺史(たなべのふひと)の家で生まれている。

史は、書記を仕事としていた田辺氏の姓だが、それをそのまま貰って名としている。

田村麻呂も、田村の里で生まれたから、そう名付けられたのである。

坂上氏というのは、渡来人の家系である。もともとは、東漢氏という渡来系の氏族の別れである。

漢の宇から判るように、後漢(ごかん)の霊(れい)帝の子孫というふうに自称していたが、朝鮮半島からの渡来人であることは、まちがいない。

漢を「あや」と訓(よ)んでいる。

88

朝鮮半島の安羅(あら、安耶(あや)ともいう)からやってきたことを示している。

東と書いて「やまと」と訓み、漢と書いて「あや」と訓んだ。

つまり、「あや」―朝鮮半島の南部の安羅地方(今の釜山空港から馬山にかけての地帯)から、東のほうにあたる大和へ、渡来してきた一族である。

東漢氏の一族が、本拠としていたところは、今の飛鳥地方である。

檜前(ひのくま)と呼ばれる土地が、それであり、於美阿志(おみあし)神社・檜前寺(ひのくまでら)などが残っている。

有名な高松塚や文武天皇陵のすぐ近くだから、飛鳥へ行ったついでに、貸し自転車で廻ることもできる。

この東漢氏族のなかで、内部分裂が起こるのは、有名な壬申(じんしん)の乱の時である。

近江朝廷――が大友皇子(弘文天皇)につくか、あるいは大海皇子(天武天皇)につくかが、一族存亡の選択になる。

渡来人としては、この国の政争の行方に、神経質にならざるをえない。

結局、この時、坂上国麻呂(くにまろ)・老(おゆ)・熊毛(くまけ)などの人々が、天武天皇について、一族の出世のチャンスをつかむ。

しかし、この当時、ほんとうに、坂上という苗字を名のっていたのかどうか判らない。

もしかしたら、一族を二分して、東漢氏は、双方についたのかもしれない。

信州真田家の幸村が豊臣方につき、信之が徳川方についたように、一族を滅亡させないための苦肉の策だったのだろう。

勝った側についた人々が、東漢の名を捨て、坂上と名のったに違いない。

天武天皇は、即位六年(六七六)に、東漢氏一族に対して、これまで七つの悪事を犯したが、今後このようなことがあれば二度と許すまいと、きつく叱責している。

勝利者の側にまわった一族――坂上氏が弁護してくれたのかもしれない。

壬申の乱の功績によって、坂上氏は、本家の東漢氏をさしおいて、出世するチャンスをつかむ。

壬申の乱の時、飛鳥の戦況を命懸けで報告に行った坂上老(さかのうえのおゆ)は、田村麻呂の祖父の祖父にあたる。

田村麻呂が、田村の里をでて、父子対面をはたしたのが、いつの頃だったかは判らない。

彼が生まれた時、父の苅田麻呂は三十一歳、祖父の犬養(いぬかい)は七十七歳だった。 |

|

この祖父は、正四位(しょうしい)下、左衛士督(さえじのかみ)という高官である。

武人として出世をきわめた人で、渡来氏族のうちでは最高の官位に登ったわけである。

英雄の幼年時代の記録は、なにもない。偉大な祖父犬養から、坂上氏は壬申の乱以来、武門の家柄であり、そなたも成人したあかつきには、立派な武人になるようにと、常日頃から言われていたのかもしれない。

ひとつの人生の転機は、彼が七歳の時に訪れた。天平宝字八年、ある事件がもちあがる。

この時の天皇は淳仁(じゅんにん)天皇だが実権はなく、孝謙(こうけん)上皇――聖武(しょうむ)天皇の娘が権力を握っていた。 女帝は、結婚していない。

孝謙(こうけん)上皇は、唐の則天武后(そくてんぶこう)を気どっていたと思われるふしがある。

絶対の権力者としてふるまい、身内の多くを殺している。また、寵臣(ちょうしん)を重用して、公私混同の点も少なくなかった。

90

かって女帝の寵愛を一身に集めていた藤原仲麻呂は、恵美押勝(えみのおしかつ)と名のり、淳仁天皇のもとで権勢をふるったが、孝謙上皇の寵愛は、弓削道鏡(ゆげのどうきょう)に移りつつあった。

奈良時代末期の怪僧ラスプーチンとでも呼ぶべき道鏡は、女帝と男女の関係にあったらしい。

俗説では、道鏡は、とんでもない巨根の持主だったという。江戸川柳でも、からかわれている。

恵美押勝が、女帝の寵愛が去ったことを知り、突如として反旗をひるがえす。

この時、坂上苅田麻呂は、牡鹿嶋足(おしかのしまたり)とともに戦い、押勝の子の訓儒麻呂(くずまろ)を討ちとるという軍功を上げる。

この乱の余波は、恵美押勝を重用した淳仁天皇にも及び、天皇は廃位され、淡路へ流される。孝謙上皇が重祚(ちょうそ)して、称徳(しょうとく)女帝となる。

この年、七歳の田村麻呂は、祖父の犬養を失う。犬養は、この孫の軍事的な才能を、見抜いていたのかもしれない。

また、老年になってからの田村麻呂が、子供好きだったのは、この祖父に可愛がってもらった記憶のせいかもしれない。

宝亀元年(七七〇)、女帝は、崩御する。女帝の死とともに妖僧道鏡も追放される。

父の苅田麻呂も、道鏡追放に一役かっている。

正四位下、坂上犬養と同じ位に昇進し、陸奥(むつ)鎮守将軍に任命された。

田村麻呂、十三歳の時である。

ようやくこの一族と東北地方とのかかわりがでてくる。

記録には残っていないが、苅田麻呂は、息子たちを任地へ同行したに違いない。

東北地方には、鎮守府のある多賀(たが)城がある。

ここが、和人の最前線の行政府であり、ここより北は蝦夷の土地である。

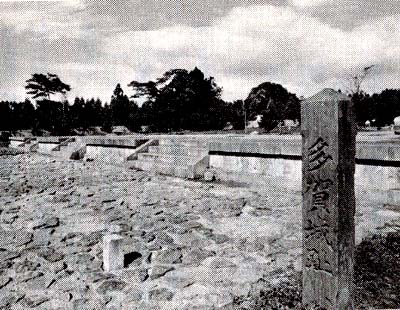

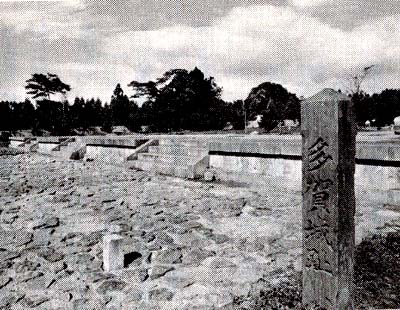

多賀城は、二キロ四方の外郭を持ち、中心に内郭を持つ、二重の城塞になっている。

まさに、戦略基地である。現在の仙台市の北の多賀城市には、この巨大な城の遺構が残り、正面に東北歴史資料館もある。

内郭の正殿の跡は巨大なもので、築地塀で囲まれ、外郭には倉庫・兵舎などの礎石が残っている。なにもかも、都とは違う。 |

陸奥(むつ)の要害、多賀城跡

|

この辺境こそ、真に武人の活躍する舞台である。若き田村麻呂は、そう思ったに違いない。

3 呰麻呂(あざまろ)の反乱

top

その頃、都では、新たな状況が起こっていた。

独身であった女帝は、晩年には、ヒステリー気味であり、淳仁天皇の廃位をはじめ、皇室の人々の多くを殺したり、追放してしまったりしていた。

その女帝が死んでみると、天武天皇の直系の皇位継承者は、いなくなってしまった。

藤原氏の後援によって、天皇位にすすめられたのは、天智天皇の孫にあたり、六十三歳という老齢の白壁(しらかべ)王だった。

92

光仁(こうにん)天皇である。この老人は、女帝の時代を、しぶとく生き抜いた。

女帝の妹の井上(いのえ)内親王を妻としているから、権勢の座を狙う気になれば、それもできた。

だが、女帝の気まぐれを承知しているから、もし、ちょっとでも野心を見せれば、殺されるかもしれない。

老人は、酒びたりの日々を送っていた。

つまり、アルコール中毒で、毒にも薬にもならない男だということを、女帝に知ってもらうことにより、身の安全をはかったのである。

女帝の死とともに天武系の皇統は断絶し、天智系の老人が即位することになった。

この老天皇の父は、天智天皇の子の志貴(しき)皇子である。

壬申の乱によって、天智天皇の子の大友皇子は抹殺された。

志貴皇子が殺されなかったのは、文人であり、政治とかかわりを持たなかったからである。

「石激(いしばし)る垂水(たるみ)の上の小蕨(さわらび)の萌(も)えいずる春になりにけるかも」。

『万葉集』に載っている志貴皇子の歌は、秀歌のほまれが高い。

志貴皇子(歌人)→白壁王(アルコール中毒)という父子二代、皇位をうかがう野心を示さず、つとめて政争の外にいた。

光仁天皇は、おもいがけず即位した。

よもや天皇になることなど、考えたこともなかった。

ここに、新天皇の皇子が一人いる。庶出(しょしゅつ)の皇子だから、べつだん皇太子というわけではない。

すでに三十四歳になっていた。山部王、のちの桓武天皇である。

一応は皇族の端につらなっているが、自分の代になれば、臣籍に降下して、自活しなければならない。

鷹狩りが得意で、武張(ぶば)ったことなら、他人に負けない自信がある。

軍人として身を立てようと思い、就職のため、あちこち、わたりをつけていた。

ところが、運命の急転で、ひょんなきっかけから、父親が天皇になってしまった。

さしあたり、食べる心配だけはなくなった。日本史上、就職の心配までした天皇は、山部(やまべ)王、後の桓武天皇だけだろう。

山部王は、生まれながらに帝王教育をほどこされたわけではない。いわば苦労人である。

この時期の山部王と坂上田村麻呂が、親交を持ったとする記録はない。終生の友であった二人には、共通の趣味があり、文献から見るかぎりでも、性格的に似たところがあった。ひょっとしたら、二人で鵞狩りに行ったことがあるのかもしれない。

宝亀十一年、陸奥でひとつの事件が起こった。

田村麻呂、二十三歳の時である。この頃の彼が、どんな官職にあったかはよく判らない。

高級武官の家に生まれ、軍人としての一歩を踏みだしたばかりだろう。 この年、伊治公(いじのきみ)呰麻呂(あざまろ)の乱が起こる。 |

桓武天皇画像

|

この男は、地元の蝦夷の酋長だったが、伊洽公という称号を名のり、外従五位(げじゅうごい)下の官位も持っている。

外位(げい)というのは、地方出身者に与えられる官位だがら、中央の官位よりは劣るが、それでも五位といえば部隊長クラスである。

呰麻呂(あざまろ)は、和人に協力して、出世コースに乗っていたといえる。

彼は、覚鱉城(かくべつじょう、今の一関付近)の築城にあたって、配下の蝦夷を動員した。

和人に帰服している蝦夷は、俘軍(ふぐん)と呼ばれていた。

ここに、道嶋大楯(みちしまのおおだて)という一人の人物がいた。

道嶋氏は、牡鹿(おしか)半島の豪族で、かっては牡鹿と名のっていた。

牡鹿の地名は、アイヌ語で岬の神というのが訛ったものだという。

牡鹿道嶋氏は、蝦夷の出身である。恵美押勝の乱で、坂上苅田麻呂といっしょに活躍する牡鹿(道嶋)嶋足も、この一族である。

この時代を代表する二人の武人が、坂上氏=渡来人、道嶋氏=蝦夷というふうに、二人とも和人でないのが興味ぶかい。

道嶋氏は、蝦夷出身ながら、数代前から和人と交渉を持っているから、見たところ和人と変わりはない。

それに対して、伊治公呰麻呂は、最近帰服したばかりだから、たぶん和語も巧くなかったろうし、和人の習慣に通じていない面もあったろう。

道嶋大楯は、ことあるごとに、呰麻呂のことを夷俘(いふ、この野蛮人め)と罵(ののし)ったという。

差別というのは、こういう形をとることもある。

呰麻呂は、部下の俘軍を率いて反乱を起こし、憎い道嶋大楯ばかりでなく、上司で按察使(あぜち)の職にあった紀広純(きのひろずみ)までも殺してしまい、多賀城を襲撃し放火したのである。

しかも、多賀城の守備隊は、司令官を失ったため大混乱におちいり、城の上層部は裏門から逃亡する始末で、残された城兵と住民もやむなく退去した。

呰麻呂の軍は、兵糧・武器などを掠奪し、ゆうゆうと北へ引き揚げたのである。

この大事件は、青年田村麻呂の心に、大きな衝撃を与えたに違いない。

十三歳の時、僅か半年のあいだながら、父に連れられて滞在した多賀城は、まさに難攻不落の戦略基地に見えた。

その巨城が、いとも簡単に陥落してしまったのである。 都では、陸奥の争乱が、パニックをもたらした。

老天皇は、場違いに天皇位に即いたから、すべてに慎重であった。

派手な政策をかかげ人心を掌握する年齢ではないが、老人らしい用心深さでいくつかの政策を実行してみせた。

ヒステリー女帝のあとだけに、財政が破綻している。

そこで「官を省(はぶ)き役(えき)を息(やす)め」る方針をとった。

今日的にいえば、行政改革を断行し、公共投資による土木事業を抑制する政策である。

この時、山部王は、すでに八年間も皇太子の地位にあった。話はさかのぼるが井上皇后と、その子他戸(おさべ)皇太子は、とっくに廃位され死亡している。

またまた運命のいたずらで、山部王に皇太子の位が廻ってきた。

そして、父なる老天皇は、七十歳を迎え政務に耐えられなくなり、我が子に皇位を譲った。

桓武天皇、四十五歳の即位が実現する。この時、田村麻呂二十四歳である。

天皇の母は、高野新笠(たかののにいがさ)といって、朝鮮半島の百済(くだら)系の渡来人である。

ふつう、母も皇族出身の皇子に、皇位継承権の優先順位がある。

壬申の乱で、大友皇子(弘文天皇)が権力を握れなかったのは、母が伊賀宅子(いがのやかこ)といって、采女(みこ、皇室で働く下級女官)の出身だったせいもある。

庶民出身の妃は、卑母(ひぼ)と呼ばれていた。

その意味で、桓武天皇の母が、卑母であり、しかも百済系の渡来人であったことは、重大な意味を持つ。

96

桓武天皇には、他の天皇にない劣等感がある。

なにしろ、父親の一代で皇族待遇でなくなるから、就職運動までやりかけたという青春である。

貧乏皇族の生まれだから、誰からも注目されていない。

そのかわり、宮廷の煩わしいしきたりとは無縁で、自由だけは充分にあり、好きな鷹狩りをやっていても、どこからも文句は出ない。

そういう人生を送ってきた男が、運命の女神の気まぐれで、天皇になってしまった。

一方では、宮廷の生活を疎ましく思い、そこに閉じこめられている自分を檻(おり)の中の虎のように感じたことだろう。

好きな時に鷹狩りに出たり、市井の人々と酒を汲みかわしたりした青年時代を、懐かしく思ったであろう。

他方、天皇は、即位の初めから、権謀術策の渦まく宮廷のまっただなかで、孤立蛙援だった。

母方の実家は庶民であり、後の藤原氏のように、外戚(がいせき)として権力を振るうほどの後楯にはならない。

桓武天皇は、しきたりに縛られない野放図な庶民天皇として、豪放磊落な一面を持ちながら、他方では神経質というより臆病に近い猜疑心も持ちあわせている。

陸奥の争乱のニュースが届くたびに、天皇は、できることなら、みずから大軍を率いて親征したいと思ったに違いない。

戦乱のまっただなかで戦いづづけるほうが、息のつまるような宮廷にいるよりましだと考えた。

4 二十八歳の抜擢 top

即位の翌年、延暦元年(七八二)、皇族から臣籍降下し氷上川継(ひかみのかわつぐ)によるクーデターが発覚した。

川継は、天武天皇の曾孫である。

いわば、天智天皇の曾孫である天皇自身と似た立場にある。

天皇自身、はじめて官位を得たのは、二十八歳の時、僅か従五位下の位でしかなかった。

前の女帝の時代、皇族の端くれでしかなかったから、蝦夷出身あるいは渡来人出身の武将より、低い官位しか与えられなかった。

氷上川継――下級皇族の悲哀、憤懣(ふんまん)などは、天皇には判りすぎるほど判るのである。

もし歴史の歯車が違っていれば、川継が天皇になり、桓武自身がクーデターを起こす側にまわっていたかもしれない。

氷上川継事件は、拡大していった。

実際にクーデター計画に参画していたかどうかはともかく、多くの人々が捜査の対象とされ、そのなかには坂上苅田麻呂・大伴家持なども含まれていた。

この嫌疑は、事実無根だった。苅田麻呂の娘の一人又子(またこ)――つまり田村麻呂の姉(?)は、桓武天皇の夫人として後宮に入っている。

天皇と姻戚関係ができたというのに、クーデターに加担するわけがない。

まもなく無実の人々の嫌疑は晴れて、苅田麻呂の復帰もかなった。

この間の事情について、詳しい記録もなにもないから、想像でしか推理できないが、いわば雨降って地かたまるといった形で、桓武天皇と坂上氏との関係修復がなったと考えられる。

坂上又子は、田村麻呂の姉なのか妹なのか、よく判らない。

98

ともあれ、その又子は、桓武天皇の夫人の一人として、寵愛を受けている。

桓武天皇の夫人は、もちろん沢山いることだから、又子が有力であったかどうかも定かではない。

しかし、今日的にいえば、田村麻呂は、桓武天皇の義弟になったわけである。

「見所のある若者である。今後も、宜しく忠勤に励むがよい」、

あるいは、「鷹狩りが趣味なそうだが、いずれ朕(ちん)と同道するがよい」

といったような言葉を賜わった可能性は、おおいにある。

中年になって天皇位に登った桓武天皇は、二十歳も年下の田村麻呂に、若き日の自分自身を見出した。

いわば、天皇の分身のような若者を発見したわけである。

桓武天皇即位とともに、時代は大きく動きだした。

老天皇の時代は、行革・公共事業抑制の方針がとられていたが、百八十度転換することになる。

伊洽公呰麻呂の乱によって多賀城すら焼けおちるという状態になった東北地方へ、遠征軍をさしむけること、長岡京への遷都(せんと)を断行すること、この二大事業が行なわれることになった。

藤原継縄(つぐただ)・大伴益立(ますたて)・紀古佐美(きのこさみ)などを征東使として派遣することになった。

ところが、いっこうに埒(らち)があかない。

遠征軍は、やれ武器を送れ、食糧を送れと要求してくるばかりで、戦闘を行なう様子がない。

そこで、遠征軍増強のため、藤原小黒麻呂(おぐろまろ)を送るが、これまた、夏は草が茂っていて戦えないし、冬は防寒具が足りないと、弁解ばかり伝えてくる。

即位したばかりの桓武天皇は、遠征軍を平城京(奈良市)で迎えた。 型破りの野人天皇には、歯がゆくて仕方がない。

「敵の首をひとつも取らずに、おめおめと遠征軍を解散するとは、なにごとか?」

天皇は、できることなら、自分が遠征軍を率いて、蝦夷と戦いたいと思ったに違いない。 |

長岡京(京都府長岡京市)跡遠望

このあとさらに平安京(京都市)に遷都される

|

延暦三年、大伴家持を征東将軍に起用する。

武門の家柄の大伴氏の頭領で、万葉歌人としても有名な老将軍は、あいにく遠征を待たずに病死してしまう。

そのため、このたびの遠征も計画倒れになった。

翌年、田村麻呂は、二十八歳で従五位下に任じられる。全くの偶然でしがないが、桓武天皇も、従五位下になったのは、二十八歳の時である。

いくら下級皇族でも、いかにも遅い出世だった。

ところが、田村麻呂にとっては、有力な武将である父親の苅田麻呂のひきがあるとしても、かなりのスピード昇進であり、長兄と次兄が一生涯かけて従五位で終わっているところをみると、きわめて異例なことである。

なにかの手柄をたてたからに違いないが、そのことに関する文献は、なにもない。

筆者は、この間の田村麻呂が、先の遠征軍に加わり、一人の士官として、実戦に参加していたと考える。

宮廷貴族ばかりの遠征軍で、腑抜(ふぬ)けばかりが揃っていて、ろくな戦果も上げなかったが、戦う気力のある人がいないわけではなかった。

100

陸奥鎮守副将軍で従五位上の百済王(くだらのきみ)俊晢(しゅんてつ)は、孤軍奮闘して、蝦夷に包囲され、兵士たちは疲れはて矢も尽きたという状態のなかで、神々に祈りながら一戦をまじえ、囲みを破って脱出に成功した。

この百済王というのは、渡来氏族である。

もちろん、朝鮮半島の百済王朝は、とっくに亡びてしまっているが、その王族が日本へ渡来し、百済王という姓を名のっている。

陸奥で初めて金が産出した時、その金を献上したのが百済王敬福(きゅうふく)で、この一族は、代々辺境にかかわってきたのである。

もしかしたら、若き日の田村麻呂は、同じ渡来人の百済王氏のもとで、一介の士官として出征していたのかもしれない。

十代の頃、父親とともに多賀城に到り、二十代で初陣を経験し、田村麻呂は、自分が将来活躍する舞台は、辺境争乱の地である陸奥しかないと、かたく心に決めていたのであろう。

しかし、歴史は、名もない少年の多賀城滞在や、一介の士官の戦闘参加などの記録を伝えてはくれない。

ともあれ、田村麻呂が異例の抜擢を受けたのには、なんらかの功績があったからであろう。

五位以上の官位を持つ者は、参内を許されるようになり、記録にとどめられるようになる。

延暦六年、田村麻呂は、従五位下を与えられた時の職責である近衛将監(このえのしょうげん)はそのままで、内匠助(たくみのすけ)を兼任することを命じられる。

父の苅田麻呂は、この前年に死去している。

今や、田村麻呂は名実ともに坂上氏の頭領である。

近衛府の武人といえば、禁裡を守護する役目であり、相当な激務である。一方、内匠寮というのは、朝廷の器物を司(つかさど)る仕事であり、軍人の任務とは、かけはなれている。

助け次官の意味である。

今でいえば、自衛隊の大隊長クラスが、通産省に出向して課長待遇でデスクワークをやっているようなものである。

ここからのエリートコースは、ちゃんと文献に載るようになる。

ただし、公式記録文書というのは、個人的な事柄までは載せないものである。

特に『続日本紀』という歴史書は、叙任(じょにん)の記事ばかりで、退屈そのものである。

続という字からも判るとおり、『日本書紀』の続編という形をとっている。

ところが、この『続日本紀』は、桓武天皇の治世に編纂され、しかも現天皇の治世の延暦十年までを扱っている。

中国では、「二十四史」と言われるように、前王朝の歴史を、バトンタッチした現王朝が記録する建前(たてまえ)である。

修史というのは国家事業になっている。

現王朝の正統性を訴え、前王朝を否定するイデオロギーも必要である。

『唐書』(とうしょ)『宋史』(そうし)『元史』(げんし)など、歴代王朝について書いた史書があるが、最後の清王朝の歴史は、まだ書かれていない。

目下、人民中国で編纂中だという。気の長い話である。

日本人は、中国人より気が短い。桓武天皇の治世に、歴史書の編纂を行なうなら、称徳女帝まででやめておけばよいのに、桓武天皇の時代まで書いてしまっている。

『続日本紀』は『日本書紀』と比べると、叙任の記事ばかりで、全く面白くない。

それは当然のことで、今の天皇や、現に生きている人のスキャンダルやプライバシーを、国家的な修史事業として書くわけにはいかないからである。

こんなわけで、桓武天皇と田村麻呂の交友を描いた記事は、全くない。

102

しかし、この時代、すでに天皇は、田村麻呂を自分の分身のような存在として意識していたに違いない。

青年田村麻呂は、天皇の息子のような年齢であり、同時に友人でもあり、成り上がりの天皇にとって、頼もしい味方でもあったろう。

話はふたたび前後するが、大伴家持の遠征軍が、老将の死によって瓦解したあと、延暦五年に、次の遠征軍の準備が始められ、同八年には大遠征軍が実現に移された。

この直前に、都は長岡京へ遷されている。

5 武人田村麻呂浮上する top

延暦八年、五万二千人の大軍が多賀城に集結していた。

総司令官は、まえに呰麻呂(あざまろ)討伐のための遠征軍に加わった紀古佐美(きのこさみ)。

この男の能力を信用していたわけではないが、他に適当な人材がいないため、経験を買ったのである。

五万の大軍は、のろのろと進軍し、ようやく衣(ころも)川まで進出したものの、またぞろストップしてしまった。

「いったい、どういうわけか、一ヵ所に止まったまま進まない。

さっぱり理由が判らぬではないか。用兵というものは、たとえ拙速であってもいい。

いかに巧い計略をたてても、時機を逸しては、巧くいったためしがない。

六、七月(旧暦)には酷暑になるという。もし、今、進軍しなければ、チャンスがなくなる。

その時になって後悔しても、後の祭りだ」

『続日本紀』のあまり面白くない漢文口調でも、桓武天皇が、いらいらして、かんかんになっていることが判る。

天皇は、武張ったことが好きなだけに、自分が行って、片をつけたいような心境である。

打撃不振のジャイアンツ選手たちを前にして、なろうことなら、自分がバッターボックスに入りたいと、王監督が感じるのと同じ心理だろう。

さんざんに催促されて、ようやく遠征軍も勣きだす。

五万二千の大軍は、今日の水沢市の近くまで、しぶしぶやってきて、北上川にむかって陣を布いた。

紀古佐美は、重だった人々を集め軍議を開いた。五万の大軍をいっぺんに渡河させることは不可能である。

そこで、まず二千の先遣隊(せんけんたい)を渡河させ、本隊は、あとがら移動させるということになった。

この頃、蝦夷たちの動きは、相当活発になっている。多賀城を焼いた呰麻呂の名は、その後全く史書に現われなくなっている。

蝦夷を率いて戦いを始めたのは、大酋長アテルイである。もともと、蝦夷は、漁撈採集経済を行なっていた。

それに騎馬狩猟民としての生活も加わっていたらしい。

和人からは鉄が、蝦夷からは馬が、密貿易され、それに対する禁令もでている。

104

二つの異なる文化圏のあいだで、摩擦が生じるようになったのは、和人の植民者が土地を求めて、東北地方へ進出するようになったからである。

天平産金によって、古代東北にゴールドラッシュが起こり、この傾向に拍車をかけた。

はじめのうち、衝突は、あまり起こらなかった。

蝦夷が狩場とする山林と、和人が農地にする平野とでは、住む世界が違うからである。

しかし、やってくる和人が増えつづけると、摩擦も多くなる。

和人にとっては進出でも、蝦夷のほうからみれば、まぎれもない侵略である。

和人のいる場所では、近くの蝦夷が、公民化される。友好的な蝦夷を熟夷(にぎえみし)あるいは、田夷(たえみし)と呼んでいる。

つまり、農民化され、律令の班田体制に組みこまれた蝦夷である。

これに対して、敵対する蝦夷は、荒夷(あらえみし)と呼ばれた。

大酋長アテルイは、各部族ごとに分かれていた蝦夷を糾合し、民族的な一大抵抗運動に組織するのである。

渡河した二千人は、アテルイの本拠めがけて進んでいく。

ここに三百人ばかりの蝦夷がいて、戦闘に突入するが、和人の勢いがまさり 、敵は逃げてしまう。

先遣隊は、勢いに乗って巣伏(すぶせ)というところに到り、蝦夷の村を焼き払う。先遣隊は、勝利におごっているが、これは、アテルイの巧みな陽動作戦だった。

その頃、北上川の対岸には、蝦夷の大軍が並び、後続部隊は、釘付けになったまま渡河できなくなっている。

先遣隊は、八百人の蝦夷と合戦するが、今度は手強(てごわ)い。

じりじりと後退すると、東の山上から四百人の蝦夷が襲ってきて、とうとう挟みうちになった。

こうなると、もと来た川岸まで逃げもどらなければならないが、そこにも蝦夷が待ちかまえている。

先遣隊は、潰滅する。進撃の途中では、やけに景気がよく、八百戸を焼き払ったが、そこには蝦夷は、いなかった。

放火しにきたわけではなく、戦争をしにきたわけなのだが、巧みなアテルイの用兵に、ひっかかってしまった。

斬り死にする者二十五人、射殺される者二百四十五人、そして溺死する者千三十六人という、敗戦のさなかにしては、やけに詳しいデータが、『続日本紀』に載っている。

丈部(はやつかべ)善理(よしまさ)など部隊長クラス五人も、戦死している。

戦死者千三百名近いという損害は、古代の戦乱では、記録的な大敗である。

司令官の紀古佐美(きのこさみ)は、すっかり戦意を喪失してしまった。

だが、彼の指揮下には、まだ五万の大兵力が健在である。

蝦夷の兵力は、陽動作戦で先遣隊を奥地へ誘いこんだ三百、正面から戦った主力八百、山上の伏兵四百――これらを合計しても千五百人にすぎない。

もちろん、他にも兵力はあったろうが、せいぜい数千人の規模で、和人の十分の一にも達してはいないだろう。

緒戦に敗れはしたものの、和人が優勢なことはまちがいない。

ところが、紀古佐美は、弁解ばかり重ねたあげく、いったん引き揚げてしまう。

そして、どうやら別のところで、作戦にとりかかったらしい。

ようやく八十九の敵の首をとった。

敗戦の報告を送ってしまってから、ことの重大さに気付いたらしい。

衣川から北上川の流域は、水陸万頃(すいりくばんけい)といわれる広大な平地と氾濫原(はんらんげん)になっていた。

蝦夷の集落は、たくさんあったろう。

106

八十九の首というのも、怪しいものである。

すでに帰服している蝦夷の集落を鏖殺(みなごろ)しにして、帳尻を合わせたものかもしれない。

ベトナム戦争でも、ツンミ村の虐殺のように、村の住民をベトコンに仕立てあげ、戦果を上げたことにしてしまった例がある。

ここが、軍隊の非情なところだ。

弁解に終始していた紀古佐美の報告が、とつぜん高姿勢になる。

「胆沢(いざわ、アテルイの本拠地)というところは、水と陸が烈しなく連なり、蝦夷しか生きていけない土地であります。

我が大軍が殺到すると、たちまち廃墟になりました。残党がいることはいますが、いずれ朝露のごとく消えゆくでありましょう。

わが軍船は、百里をかけめぐりました。皇軍の行くところ、前に敵なきありさまです。

行く先々の海岸の洞窟にも、蝦夷の焚き火の煙ひとつ、立ちのぼらなくなりました。

また山中の巣穴にも、鬼火ひとつすら見あたらなくなりました。

まことに慶快にたえないことであります」

まことに、そらぞらしい報告である。さすがに、桓武天皇は、こんな報告を真にうけるほど、お人好しではない。

紀古佐美(きのこさみ)の弥縫策(びほうさく)を見破っている。

「そなたは、勝った勝つたというが、味方が得た敵の首が八十九にすぎないのに、味方の戦死者が千数百人というのは、いったい、どういうわけなのだ。

戦傷者もふくめて三千人もの損害が出ているのに、百にもみたない敵の首とは、とても慶快どころではない。

大軍が進撃すると、たちまち廃墟になっただと?

冗談もほどほどにするがよい。実際に奥地へ進撃もせずに、功名手柄を言いたてるのは、不愉快きわまりない」

天皇は、激怒した。その時、天皇の心に、ある方針が、かたまっていたに違いない。 |

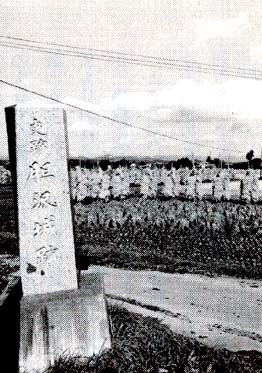

奥羽経営の前線基地、胆沢城跡

|

これ以上、宮廷貴族をいくら派遣しても、無駄であろう。

実際に武人として戦闘指揮にあたれる人物でなければ、蝦夷には対抗できまい。

天皇の脳裡に、一人の武人の名が浮かんだはずである。

その人物こそ、坂上田村麻呂である。

6 最年少の遠征軍首脳 top

歴史を眺めると、中国の漢王朝も、騎馬民族匈奴との戦いで、手こずっている。歩兵の大軍団をさしむけてみても、小隊単位で戦闘する匈奴には通じない。

漢が匈奴と対等に戦えるようになるのは、衛青(えいせい)・李広利(りこうり)など、みすがら騎兵を率いて戦闘指揮できる人材を得てからである。

歴史は、坂上田村麻呂に、壮大な舞台を提供した。

いよいよ、この戦略家の出番が廻ってきたのである。

対するは、蝦夷の大酋長アテルイ。

史書は、この人物に対して、兇賊(きょうぞく)・賊酋(ぞくしゅう)などと、口汚い言葉を用いている。

それだけ、和人から恐れられていたのである。

また、アテルイには、大墓公という称号も与えられている。なんと訓(よ)むのか判らない。

「おおはかのきみ」あるいは「だものきみ」とでも訓むのだろうか?

伊治公(いじのきみ)呰麻呂(あざまろ)の例でも判るように、公という称号を、和人から許されている。

アテルイを懐柔するため、その称号が与えられたのか、あるいは、かつて、その前半生において、アテルイが和人のもとに出仕して、その称号を得ていたのか、はっきりしない。

ともあれ、アテルイは、宮沢賢治より千二百年も前に、理想郷イーハトーヴォを建設しようとして、岩手県の独立を守るため、和人と戦ったのである。

敗戦処理からの桓武天皇の対応は、すばやかった。 |

『将軍塚絵巻』に描かれた田村麻呂

|

紀古佐美をはじめ、関係者の処罰と同時に、次の遠征軍の計画がもちあがっている。

延暦十年、将軍人事が行なわれている。

従四位下大伴弟麻呂(おとまろ)を征東大使に任じ、正五位上百済王俊哲、従五位上多治比(たじひ)浜成(はまなり)、従五位下坂上(さかのうえ)田村麻呂(たむまろ)、同じく従五位下巨勢(こせ)野足(ぬたり)を副使としている。

田村麻呂、三十四歳のことであった。

遠征軍首脳陣のうちでは、最年少であり、四人いる副使の三番目の序列でしかない。

武門の名家大伴氏から司令官を任命したのは、遠征をまえにして死去した家持の弔(とむらい)合戦の意味があったのだろう。

百済王俊哲は、敗軍の最中に蝦夷の囲みを破って脱出した勇士である。

名ばかりの宮廷貴族の登用を避け、実戦むきの人事を行なったといえる。

人事が決定しても、遠征軍の準備には時開かかかる。

食糧の補給は、歴代の責任者が作戦の中止の口実としていた理由だが、ともかく大問題である。

また、矢の調達だけでも、手数がかかることおびただしい。

大伴弟麻呂が改めて征夷大将軍に任命されたのは、延暦十三年の正月元旦のことである。

征夷大将軍という称号が、ここで初めて現われる。

野蛮人を征服する大将軍という名のりは、のちに足利氏・徳川氏などにも採用されることになる。

ふつう歴史書などで、征夷大将軍は坂上田村麻呂に始まるとされるが、実績はともかく形式の上では、大伴弟麻呂が初代である。

夷狄(いてき)という言葉は、幕末の攘夷運動に関連して、多く使われるようになるが、もともとは中国のもので、華夏(かか)の文明をうかがう四夷(しい)――四つの野蛮人のうちの二つである。

中華の周囲には、東夷(とうい)・西戎(せいじゅう)・南蛮(なんばん)・北狄(ほくてき)というものがいる。

そのうち、東に住んでいるのが夷(い)――中国人の眼で見ると、日本人も東夷の一種族になる。

そして、北に住んでいるのが狄(てき)である。

この点は、ミニ中華思想ともいうべき神州意識を持つに到った和人にも、よく理解されている。

東の太平洋岸にいた蝦夷を征服するのが、征夷将軍で、北の日本海側にいる蝦夷を鎮圧するのが鎮狄(ちんてき)将軍というふうに、使いわけられていた。

110

征夷将軍・鎮狄将軍と対で呼ばれていた称号に大の字がつき、やがて、征夷大将軍だけが、実際に征服すべき蝦夷がいなくなった江戸時代までも、単なる称号として残ったわけである。

くどくどと説明ばかり続いてしまったが、ここは、景気よく田村麻呂の活躍について書くべきところである。

ところが、書けない。

『続日本紀』から『日本後紀』(にほんこうき)へのバトンタッチが巧くいっていないため、肝心のところで文献が全くない。

なぜ文献が現存しないのか、歴史学者にも判らないだろうが、戦闘準備の段階まで詳しく判るのに、実際の戦闘がどう行なわれたかよぐ判らない。

『日本紀略』(にほんきりゃく)に、六月十三日、坂上田村麻呂が蝦夷を征服した、とある記事が唯一の資料になる。

征夷大将軍大伴弟麻呂が――ではなく、坂上田村麻呂が――とある。

田村麻呂が大活躍したことだけは判るが、詳細は不明である。

十月二十八日の条には、征夷大将軍大伴弟麻呂が奏上して言うには、四百五十七の(蝦夷の)首を斬り、百五十人を捕虜にし、馬八十五匹を捕獲し、七十五ヵ所を焼いた――とある。

田村麻呂が大活躍をしたとしても、報告は司令官の名で行なわれるのが当然だろう。

いったい、田村麻呂は、どのようなコースを辿(たど)って進撃し、どういう状況下で大酋長アテルイと対決し、どんな戦略で勝ったのか――ということは、全く文献に残っていない。

今回は、たしかに和人の勝利だったのだろう。しかし、獲得した首級(しゅきゅう)と捕虜と合わせても、せいぜい六百人。まえの時の和人の戦死者千三百人に比べれば、半分でしかない。これが決定的な勝利でないことは確かで、大酋長アテルイの勢力は、いまだに温存されている。

ともあれ、和人も蝦夷に対して一矢むくい、桓武天皇も、ひとまずは満足したに違いない。 |

多賀城跡から出土した矢じり

|

7 両雄、戦場にまみえる top

延暦十四年、田村麻呂を除いて、いちばん戦力になりそうな武人、百済王俊哲が死んだ。

この間、田村麻呂は、陸奥に留まっていたのであろう。

それ以後しばらく、何万という規模の大遠征軍が派遣されることはない。

田村麻呂は、みずから数百、あるいは、せいぜい数千という規模の兵士を率いて、くりかえし戦闘を続けたのだろう。

その場かぎりのお雇い将軍である大伴弟麻呂は、ただちに都へ戻り、戦勝の報告をすれば済む立場だが、実際の現地では、この程度の勝利で、大酋長アテルイを押さえられるとは誰も思っていない。

何万という大軍団を派遣すると、費用の点でも補給の点でも、無理が重なることになる。

そこで、地元の城柵(じょうさく)から、その都度、せいぜい数百人くらいの規模で出撃し、小規模の戦闘をくりかえしたに違いない。

坂上田村麻呂は、大酋長アテルイと、何度も戦場で出会っているはずである。

師団単位ではなく、部隊単位の戦闘だから、田村麻呂が直接指揮をとって、くりかえし出撃したはずである。 |

出羽におかれた政府軍の拠点、払田柵(ほったのき)跡(秋田県仙北町)

|

そうするうちに、不思議なことに、敵とはいえ、お互いに相手の気心が知れるようになる。

双方の捕虜交換のため、会見する機会があったかもしれない。

112

あるいは、信玄(しんげん)と謙信(けんしん)のエピソードのように、田村麻呂の本陣めがけて、大酋長アテルイが、ただ一騎手槍をふるって、おどりこんでくるような場面もあったかもしれない。

田村麻呂は、いつしか大酋長アテルイに、好意を寄せはしめた。大酋長アテルイが、立派な人物であることに気付いたからである。

彼は、蝦夷という民族の独立を守るため戦っている尊敬すべき武人である。

宮廷の腰抜け貴族とは、比べものにならない英雄といえる。

大酋長アテルイのほうも、同様であったろう。田村麻呂という男、和人ながら勇士である。

決して、狐のような、卑怯なことはしない。

戦闘においては、あくまで正々堂々としている。

だが、我らの領土を犯す他所者とは、断乎として戦わねばならない。

延暦十五年、田村麻呂は、陸奥(むつ、太平洋側)・出羽(でわ、日本海側)の按察使(あぜち)・陸奥守・鎮守将軍を兼任し、東北地方における強大な支配権を確立した。

大軍団の決戦ではないから、スタンドプレーのような大本営発表が行なわれることはなかったが、上毛野(かみつけの)益成(ますなり)・吉弥侯部(きみこべ)弓取(ゆみとり)などが、戦功によって昇進した記録がある。

田村麻呂は、部下の面倒もよくみて、昇進の手続きをとったのだろう。

吉弥侯部氏も、蝦夷の出身である。弓取という名は、狙撃手として有能だったのだろう。

部隊単位の戦闘である。

大軍団で押しつぶすという誤りは、もはや行なわれない。

ここに「三十六計、逃げるにしかず」という有名な言葉がある。

騎馬民族北魏(ほくぎ)と戦った南宋の檀道済(だんどうさい)将軍の名言だが、この言葉は日本では誤解されている。

べつだん、卑怯な言葉ではない。

敵の主力がやってきたら、正面決戦は避けて、ひとまず後退し、勝てる戦いだけ行なうという、騎馬民族の発想であり、北魏と対決していた南宋でも、ようやく、そういう戦術が採用されたのである。

大酋長アテルイが、紀古佐美の遠征軍に対してとった戦術も、それである。

つい近年にも、どこかの国が、大艦巨砲による艦隊決戦を夢見ていたが、相手のアメリカは「三十六計」をきめこんで、戦力を温存した。

戦艦大和の四十六センチ砲に対して、アメリカ戦艦の四十センチ砲では、とても太刀打ちできなかったからである。

田村麻呂には、鈍重な大軍団による主力決戦では、大酋長アテルイが乗ってこないことが判っている。部隊規模の戦闘で、各個撃破を狙ったと思われる。

和人の数のほうが、圧倒的に多いのである。

この年には、関東各地・越後・出羽などから、九千人を伊治城に入植させている。後方兵站(へいたん)を確保し、しかも、土地生産力を増し、いわゆる柵戸(きにへ)と呼ばれる屯田兵制度を、採用したのである。

蝦夷の得意とする小隊規模のゲリラ戦も、和人の勢力が増えるにつれ、しだいに通用しなくなる。

114

五万の大軍団が、一ヵ所に集結してくれれば、他の場所に討ってでる機会もあるが、あちこちに部隊単位で出撃されては、兵力の少ない大酋長アテルイには不利になる。

坂上田村麻呂が、征夷大将軍に任命されたのは、延暦十六年十一月五日のことであった。

時に田村麻呂、四十歳、まだ、現場の戦闘指揮官がつとまる年齢である。副将軍の任命があったという記録があるが、氏名を伝えていない。

宮廷貴族の利権となった人事ではなく、現場の部隊長クラスが登用され、五位(ごい)以下の人物については記録しないという建前によって、氏名までは今日に伝わっていないのだろう。

その一方で、投降した、あるいは捕虜となった蝦夷――俘囚(ふしゅう)についての記事が、たくさん現われるようになる。

彼らを現地におくことは望ましくない。どこか遠くの居留地へ送るべきである。

そうした方針のもとで、俘囚たちは、分散されて、日本全国へ送られていった。

なかには、遠く九州まで連れさられた例もある。居留地の蝦夷が反乱を起こした記録もあるが、和人の土地のまっただ中では、とうてい勝ち目はなかった。

かっての伊洽公(いじのきみ)呰麻呂(あざまろ)のように、かれらの土地に住んでいるわけではない。

大がかりな住民の入れ替え作業である。俘囚たちが強制移住させられたあとに、和人の入植者があとがらあとがら、やってくる。

政府は、良田百万町の開墾計画を実行しはじめたのである。

大酋長アテルイの勢力は、しだいにそがれていった。

もともと、多くの部族に分かれていた蝦夷は、まとまりが悪い。

アテルイの人望で統合されていたが、脱落者を出すようになった。

和人に降伏する蝦夷の記録は、たくさんある。

この機を逃さず、本格的な征討が行なわれる。延暦二十年のことである。

二月十四日、桓武天皇は、征夷大将軍田村麻呂に、節刀(せっとう)を授ける。

つまり、出陣の儀式である。

副将軍の名も兵力も記録していないところをみると、員数だけを揃えた形ばかりの大軍を派遣したわけではないのだろう。

何万という大軍が、兵糧を浪費しながら、サボタージュに近いありさまで、ぐずぐず一ヵ所に留まるという、かっての戦法(?)は、もう行なわれない。

政府からかなりの兵力が増強され、田村麻呂は、かれらを効率よく戦闘部隊に編制したに違いない。

ここでも、戦闘の詳細な文献は、現存しない。

『日本後紀』は完本がなく、『日本紀略』に逸文(いつぶん)として引用された部分しかない。

九月二十七日、田村麻呂が、夷賊を討伏したという、たった一行の記録しかなく、十月二十八日に、凱旋(がいせん)した田村麻呂が、天皇に節刀を返したとある。

かっての腰抜け貴族の大本営発表と違って、勝ったことはまちがいない。

さしもの大酋長アテルイも、今度ばかりは、回復不能の大打撃を受けたらしい。

そのことは、翌年正月九日、ただちに任地へとってかえした田村麻呂が、胆沢(いざわ)城の築城にとりかかっていることからも判る。

胆沢は、かってのアテルイの本拠である。

そこに城を築くというのだから危険が伴う。和人の側からみると、冬が危い。

北上川が凍結すると、そこを寇道(こうどう、侵入経路)として、蝦夷が氷を渡って攻めよせることが多かった。

116

ところが、アテルイには、もはや、そうした作戦をたてる能力がなかった。

かれらの領土に城を築かれても、防ぐ力を失っていた。

多くの勇士たちが戦闘で斃れ、太刀や手槍をひらめかす同胞も、もはや多くは生き残っていない。

彼らの領土を守るすべは、なくなった。

多くの酋長は、和人の手の届かない北の土地(岩手県北部・青森県)へと、去っていった。

8 蒼鷹の眼・金色の髭 top

この延暦二十一年四月十五日、大酋長アテルイは、片腕とも頼む酋長モタイとともに、田村麻呂のもとに投降した。

類(ともがら)五百人とともにと、記録される。類というのは兵力ではない。

女子供まで含めた一族の人数である。

かって、紀古佐美を打ち破った時には、戦闘に直接参加した戦士だけで千五百人。

これには、五万の大軍を川岸に足止めした部隊の数は含まれておらず、その他にも戦闘要員が待機していたろう。

その大酋長アテルイには、今や、自分の部族の女子供までふくめて五百人しか、従う人々がいなくなっていた。

田村麻呂は、大酋長アテルイ・酋長モタイを連れて、帰京した。なんとか、手をまわして、この二人の助命を願いでるつもりがあったのだろう。

『日本紀略』の漢文の記事は、もう一人の英雄の最後を伝えている。

「大墓公アテルイ・盤具公(いわぐにきみ)モタイらを斬る。この二人の捕虜は、奥地の賊の頭である。

二人の捕虜を斬るにあたって、将軍たちは陳情した。

このたび、本人たちの希望によって、都へ招きよせたのである、と。

だが、公卿たちは、主張した。蝦夷は、野蛮な性質で獣の心を持っている。

いつまた、裹切らないとも限らない。

将軍たちが、このずるがしこい賊の頭を捕らえたのは、朝廷のご威光あってのことだ。

もし、陳情どおりに、奥地へ帰してやったりしようものなら、まさに、虎を飼って災いを残すことになる、と。

ただちに二人の捕虜を拘束し、河内の杜山(もりやま)で斬った」

延暦二十一年八月十三日のことである。この日、岩手県は、岩手県が生んだ最大の英雄を、失ったのである。

田村麻呂の助命嘆願にもかかわらず、宮廷貴族たちは、大酋長アテルイの生命を奪ったのである。

おそらく、アテルイを殺すことを熱心に主張した人々は、蝦夷については、なにも知らなかったに違いない。

ともあれ、大酋長アテルイの死とともに、蝦夷の組織的抵抗は熄(や)んだ。

翌年には、和人の最前線は、さらに北上し、志波(しわ)城を築く。

文献は、作戦行動について、全く記述しなくなり、越後の米・塩を送ったとか、中山柵に米を備蓄させたといったことを記している。

また、各地へ送られた俘囚あるいは在地の蝦夷のうち、協力的な者に対して、叙勲が行なわれている。

さらに胆沢城への途中に駅を設けたり、栗原郡に三駅を置いたりしている。

118

つまり、終戦処理と占領行政に関して、協力者をとりたてたり、食糧の備蓄をぶやしたり、交通網を整備させたりしたのである。

田村麻呂は、現地を去っていた。大酋長アテルイなき今、もはや陸奥での占領行政に、興味を示さなくなったのであろう。

和泉・摂津などへ派遣され、桓武天皇の行宮設置の下見に行ったりしている。

坂上田村麻呂とは、いったい、どういう人物なのだろうか? 外征に出るにあたって、馬が足りなくなったというエピソードは、この英雄の人気を伝えている。

名ある武人たちが、この英雄とともに戦おうと、我も我もと志願してきたので、用意した馬匹では不足してしまったのである。

これより前代のやる気のない宮廷貴族の遠征軍とは、全くの様変わりである。

いかに田村麻呂の人望が高かったか判ろうというものである。

怒れば鬼神もひしぎ、猛獣も倒れるが、笑えば赤児もなつくと形容される。

武人としての威厳が備わり、赤児ですらなつく、人なつこい性格の人というイメージである。

また、この英雄の風貌には、妙な描写がなされている。

蒼鷹(そうよう)の眼の色をして、金色の髭(ひげ)をそなえていたという。

動物学者に確認したところ、日本産の鷹(たか)の眼はブラウンだという。

ブラウンの眼、ブロンドの髪をしていたことになる。

朝鮮半島までは、古代ササン朝ペルシア人が渡来している。

田村麻呂は、渡来人の家系に生まれている。もしかしたら、アーリア系としか思えない異相は、先祖返りのような形で、この英雄の容貌に甦ったのかもしれない。

9 英雄と兇賊 top

延暦二十五年、桓武天皇は、七十年の生涯を閉じた。

従三位に列せられていた田村麻呂は、皇太子安殿(あて)親王(平城天皇)の介添役を果たし、皇位継承の印綬と剣を手渡した。

晩年の田村麻呂は、仏教に帰依した。

敵味方あわせて多くの人々が、戦いで死んでいった。

それらの人々の菩提を弔(とむら)うつもりだったのだろう。

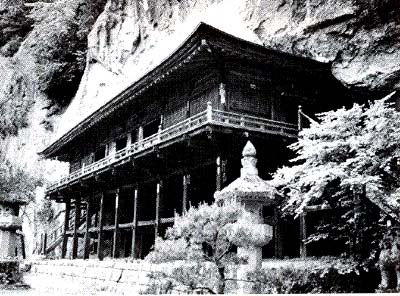

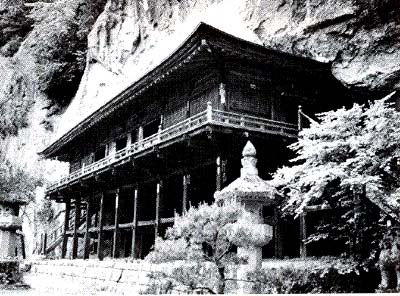

京都の有名な清水(きよみず)寺は、田村麻呂の創建にかかるものである。

坂上田村麻呂は、十年を超える征服戦で、すっかり情熱を燃やしつくしてしまい、好々爺(こうこうや)になってしまった。

孫にあたる葛井親王の弓の腕が上達したといって、手ばなしで大喜びする爺馬鹿(じじばか)ぶりも発揮している。

平安京にとどまり、正三位大納言として暮らすようになった。

多くの部下たちの昇進の面倒をみたり、蝦夷に対しても律令体制における身の振りかたまで、気をくばった。 |

田村麻呂の創建とされる京都清水寺

|

しかし、田村麻呂は、゛政治権力を握るつもりは、毛頭なかった。

一度だけ、田村麻呂が影響力を行使したことがある。

120

薬子(くすこ)の乱においては、かねて目をかけていた文室(ぶんや)綿麻呂(わたまろ)を連れ、作戦に参加する。

ことが単なる政争にとどまらず、軍事対決になりかけたため、乗りだした形である。

あくまで軍人の本分は忘れなかった。

坂上田村麻呂が死んだのは、弘仁二年(八一一)のことであった。没年五十四歳。

当時としては、早すぎる死ではなかった。

これよりさき、文室綿麻呂は、さらに北へむけて、大軍を率いて出征していた。

田村麻呂は、後継者を育てていたのである。だが、この英雄は、大酋長アテルイの死をもって、みずからの任務が終わったことを知っていた。

さらに北方の蝦夷に対して、大規模な遠征を行なうことはなかった。

本州最北部――岩手北部や青森へと、和人の侵略が行なわれたのは、田村麻呂の次の時代であった。

田村麻呂は、死後も、イメージダウンにつながる悪評を加えられることはなかった。

奥州征討の源頼朝も、この先人に対して、敬意を表している。

英雄は、ますます美化され、やがては、北方鎮護の毘沙門天(びしゃもんてん)の化身とまで、聖化されることになる。

稀代の英雄坂上田村麻呂と反比例して、時とともに、おとしめられていったのが、大酋長アテルイである。和人的でない名は、いつの頃からか、悪路王(あくろおう)と呼びならわされるようになる。

蝦夷という民族の代表として、和人と戦ったことは、いつしか忘れさられ、婦女を掠(かす)めとり、悪虐(あくぎゃく)このうえない兇賊として描かれるようになる。

さまざまな伝説において、悪路王は、その悪業のゆえに、聖雄(せいゆう)田村麻呂によって誅滅される存在として扱われている。

因果応報というわけだろう。

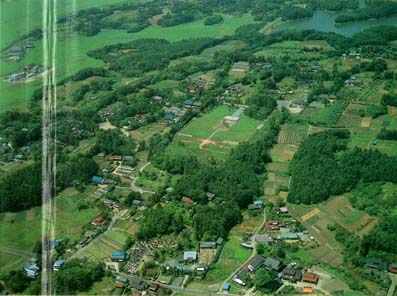

平泉の毛越寺(もうつじ)から厳美渓(げんびけい)へ抜ける途中に、達谷窟(たつこくのいわや)がある。

ここは、悪路王が住まったところだとされる。大酋長アテルイの前進基地だったのだろう。

ここに、清水寺を模した毘沙門堂がある。田村麻呂が寄進したというが、今の建物は新しい。

案内板にも、悪路王を討った田村麻呂の業績が記されている。

筆者は、郷土の英雄が、ここまでおとしめられている例を、他に知らない。

九州熊本へ行けば、大量虐殺・文化財破壊の元兇清正公(せいしょうこう、加藤清正)さまですら、悪口を言えないような雰囲気がある。

吉良(きら)町へ行けば、上野介(こうずけのすけ)は名君として扱われている。

ところが、岩手県では、もう一人の英雄アテルイは、盗賊の域にまで卑(おと)しめられてしまっている。

鈴木前首相も、暇があったら、毎年八月十三日のアテルイの命日には、この英雄の祭りをとり行なってしかるべきではなかろうか? |

アテルイの拠点のーつ、達谷窟(たっこくのいわや)

|

茨城県の鹿島(かしま)神宮には、悪路王の首と言われる木彫が残っている。

もちろん同時代のものではなく、はるか後世の作品である。

だが、この首には、憤怒(ふんぬ)の形相(ぎょうそう)がある。

故(ゆえ)なくして、悪党盗賊の類とまでおとしめられた、アテルイの怨みがこもっているような気がする。

もちろん、坂上田村麻呂が、大酋長アテルイを、おとしめたわけではない。

結果としては失敗におわったが、この英雄は、良きライバルの助命のため、あらゆる手段をつくしたに違いない。

だが、後世の評価によって、坂上田村麻呂が、美化されればされるほど、大酋長アテルイの評価が、相対的に低下していくのである。

全く瑕瑾(かきん)のない一人の英雄が誕生する際、ここに、歴史の澱(おり)となって埋もれてしまった、もう一人の英雄アテルイがいたことを覚えていてもらいたい。

top

****************************************

|