|

****************************************

Home 坂上田村麻呂 空海 大鏡 菅原道真 平将門 保元平治物語 平家物語 秀衡と牛若丸

天神、菅原道真の執念 遣唐使廃止の謎

(歴史発見11 NHK歴史発見取材班 その一 p4〜p43 平成六年刊)

小松左京 こまつさきょう

一九三一年、大阪府生まれ。作家。京都大学文学部イタリア文学科卒。

著書『日本沈没』育本推理作家協会賞)『復活の日』『さよならジュピター』『首都消失』(SF大賞)他

嵐山光三郎 あらしやまこうざぶろう

一九四二年、静岡県生まれ。作家。国学院大学卒。著書『素人庖丁記』(講談社エッセイ賞)『夕焼け少年』

『西行と清盛』『徒然草の知恵』『兼好凶状秘帖―徒然草殺しの硯』他

高田万由子 たかだまゆこ

一九七一年、東京生まれ。タレント。東京大学在学中。テレビドラマ、クイズ番組、CMなどで活躍 |

学問の神様、天神様として信仰を集める菅原道真(すがわらのみちざね)は、すぐれた漢詩を数多く残した平安前期随一の学者であった。

当時、宇多(うた)天皇の側近ナンバーワンとして、政界でも大きな力をもっていた道真の存在は、朝廷内最大勢力の藤原氏にとって大きな脅威となっていた。

寛平(かんぺい)六年(八九四)、道真は遣唐大使に任命された。

遣唐使は、日本を代表して唐に赴く使節で、これまでに菅原家から選ばれたこともある。

道真は、この使節の長という、大変名誉な役職に任命されたのである。

ところが、道真は唐の疲弊を理由に遣唐使派遣の中止を上奏し、その結果二六四年間続いた遣唐使は廃止となった。

かれのこの不可解な行動は、何を物語るのだろうか。

SF作家の小松左京さんは、遣唐使任命の背後に藤原氏の陰謀があったと考える。

藤原氏は遣唐大使という名誉職を与える代わりに、道真を唐に追いやり、宇多天皇の側近から外してしまおうともくろんでいたのではないかという。

結果的に、遣唐使派遣問題は、道真の思惑どおりに「中止」となり、その後、道真は異例の昇進を続ける。

しかし宇多天皇が譲位、出家すると、道真は急速に政界で孤立していった。

そして、延喜元年(九〇一)、藤原氏の讒言(ざんげん)により大宰権帥(だざいのごんのそつ)に左遷され、悲劇的な最期を遂げる。

藤原氏との闘争に、ついには敗れた菅原道真の姿を追う。

1 政界に登場した学者 top

平安前期に活躍した菅原道真は、当時、ナンバーワンの学者である一方、宮廷内では右大臣の地位にまでのぼりつめた政治家でもあった。

しかし、晩年は大宰府に左遷され、悲劇の生涯を閉じる。

SF作家の小松左京さんは、道真の一生は、藤原氏の描いたシナリオに翻弄(ほんろう)され続けたと考える。

――菅原道真の身近なイメージは天神様ですね。

高田 私は受験を経験していますので、道真というと学問の神様、受験の神様という印象がとても強くあります。

私白身は合格祈願のお参りというのはしませんでしたが、友達はみな天神様へ行っていました。

嵐山 うちの近くにも谷保(やほ)天満宮という天神様がありますが、天神様というのは、道真公の気持ちが境内にしみわたっているという感じがします。

小松 学問の神様といわれていることからもわかるように、道真はそもそも学者として生きていた人なのです。

ところが、才能に恵まれていたばかりに、のちに生ぐさい藤原氏の派閥政治のなかへ巻き込まれて翻弄されてしまいます。

私は、道真が進唐大使に任命されたのも、宇多帝の側近から外すための藤原氏の陰謀だろうと思います。 |

菅原道真を祭神とする北野天満宮

|

道真という人は悲劇的ですが、きわめて頭がよくて怜悧(れいり)で、そして、次の摂関政治へと向かおうとする藤原氏の政治を何とか正しいかたちに戻そうとした、その犠牲者だという気がします。

道真の祖父、清公(きよとも)は遣唐使のひとりとして唐に渡り、帰国後は文章(もんじょう)博士となった学者であった。

また、道真の父、是善(これよし)も文章博士となり、数多くの書物の編修にたずさわっている。

このように代々続く学者の家に生まれた道真は、幼いころから詩歌に親しみ、その文学的才能を発揮する一方、二六歳の若さで方略試という試験に合格している。

この試験は中国の古典に関する知識を問われるもので、史上、六五人しか合格者の出ていない難関であった。

また、漢詩の才能は、中国東北部の国、渤海(ぼっかい)から来た使節を驚嘆させるほどだったという。 |

道真が使用していた唐代の

青白磁円硯

道明寺天満宮所蔵

|

道真は門下生一〇〇人を超える私塾を擁し、『類聚国史』(るいじゅうこくし)の編修を手掛けるなど、当代随一の学者として世に知られるようになる。

大阪府藤井寺市にある道明寺天満宮には、菅原道真の遺品と伝えられる品々が残されている。

道真が使っていたという中国伝来の硯(すずり)、青白磁円硯(せいはくじえんけん、国宝)の表面に今も残る墨の跡は、すぐれた書を多く残した大学者道真の姿をしのぼせてくれる。

学者として名を上げた道真は政界でも頭角をあらわし、父や祖父の地位をはるかに超え、学者としては異例の昇進を果たしてゆく。

この道真の出世には、時の宇多天皇の存在が深くかかわっていた。

当時の天皇としては珍しく、摂関藤原氏との外戚(がいせき)関係にない宇多天皇は、藤原氏に牛耳られていた政治権力を取り戻そうとしていた。

天皇親政を狙う宇多天皇の切り札として起用されたのが菅原道真だったのである。

道真は宇多天皇の信頼を一身に集め、だれを皇太子に立てるかなど、重要な政務にかかわる助言をたびたび行っていた。

小松 宇多天皇と菅原道真のつながりのいちばん強いところは、政治的な関係以前に、詩歌・文学を通した個人的なつながりだと思います。

宇多天皇は大変詩歌などの文学がお好きな方で、一方の道真も和歌の道も詳しいし、漢詩も渤海使が感心するほどうまかったということです。

詩歌の会でも、天皇はたびたび道真をよんでいます。そういうことで、お互い急速に心を開いて接近していったのだと思います。

ですから、かれ自身のすぐれた文才は、天皇との間の、スキンシップといっていいかどうかわかりませんけれども、そういうものを保証するものだったという気がします。

嵐山 宇多天皇は道真に対して、ちょっと偏愛的な重用の仕方をしています。 宇多天皇のほうから道真に頼っていた部分が、ものすごく大きいという感じがします。

高田 道真白身、政界に入りたいと望んでいたのでしょうか。

小松 それは自分からは思っていなかったと思います。

私は、道真は自分を学者だと考え、学者として一生を送りたいと考えていたと思うのです。

しかし、天皇から思いをかけられるというとおかしいですが、厚い信任があったわけです。

道真は天皇のために、側近としての役目を果たしていこうという気になっていったのですが、当時の藤原氏は、次の摂関政治へ向けて大派閥を形成しまして、一党支配をしようとしている最中でした。 そんなところへ道真が入ってきたら、うっとうしくてしようがなかったでしょう。 |

宇多法皇画像。寛平九年(八九七)に譲位した

宇多天皇は、その二年後出家し、仁和寺に移った

仁和寺所蔵

|

菅原道真(すがわらのみちざね) 承和一二年〜延喜三年(八四五〜九〇三)。

平安前期の公卿・学者・文人。菅公と陥された。藤原氏の対抗馬として宇多天皇に重用され、藤原時平と並んで昇進、正二位・右大臣となったが、時平の讒言により大宰権帥に左遷されて九州で没した。

没後、太政大臣が追贈され、のらに怨霊として恐れられて天満天神として祀られた。

大宰府(たさいふ) 古代国冢の出先機関。

対外および、西海道総督府 九州九か国二島の行政、外国使節や渡来人の接待、海外防備などを任務とし、「遠の朝廷」(とおのみかど)とよはれる行政機構と権限をもっていた。

長官が帥、次官が大弐・少弐であるか、九世紀以後、親王が帥に任命される慣例か生し、権帥・大弐が実質的な長官になった。

文章博士(もんじょうはかせ) 古代の官職。令外官。大学寮で詩文・歴史を教授した教官。定員は、はじめ一名、のち二名。相当位は、はじめ正七位下、のち従五位下。九世紀末からは菅原・大江両氏が独占した。

方略試(ほうりやくし) 古代における最高の国家試験。文章道志望の学生は、試験を受けて順次に擬文章生、文章生、文章得業生へと進むが、文章得業生(まれに文章生の場合もある)は宣下をこうむって方略策という論文を提出する。

これが方略試で、この難関に及第することは非常な名誉であり、かつ及第すると成績により数階昇階した。

宇多天皇(うだてんのう) 貞観九年〜承平元年(八六七〜九三一)。在位八八七〜八九七年。

光孝天皇の第七皇子。母は班子女王。藤原基経に推されて即位、基経の没後は関白をおかず、菅原道真を抜擢するなどして政治の刷新につとめ、その治世は後世、「寛平の治」とよばれた。譲位の際、醍醐天皇に与えた「寛平御遺誡」は著名。

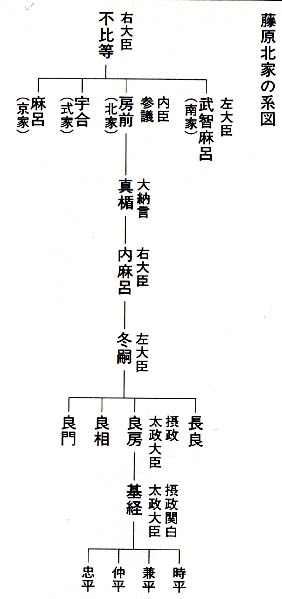

2 朝廷内での藤原氏の存在 top

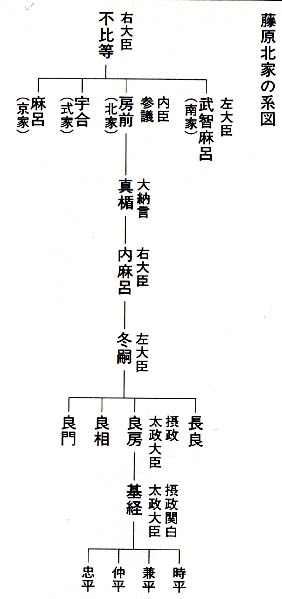

平安時代に全盛期を迎えた藤原氏は、天皇家と姻戚(いんせき)関係を結び、朝廷内のほかの貴族を徹底的に排斥していった。

なかでも藤原北家は代を重ねるごとに力を増し、朝廷での勢力は圧倒的なものになる。

史上はじめて摂政(せっしょう)、関白(かんぱく)、太政大臣(だいじょうだいじん)の位を独占したのも藤原北家の流れをくむ藤原基経(もとつね)であった。

太政大臣という位は常におかれる役職ではなく、その職務権限は当時、まだ明確ではなかった。

基経が太政大臣の任にあるとき、光孝天皇は諸道の博士などに、その職務権限の有無について調べさせている。

文章博士であった道真は、古来の律令を詳細に調べた結果、わが国の太政大臣に公的な職務権限はないとの結論を出したのである。

しかし、その二年後の仁和(にんな)二年(八八六)、道真は文章博士などの官職を奪われ、讃岐守(さぬきのかみ)として四国へ赴かなければならなくなった。

代々中央で活躍した学者が突然地方へ転出することはまれなことである。

「我れ将(まさ)に南海に風煙に飽(あきた)らん更に妬(ねた)む他人の左遷なりといわんことを」(『菅家文草』)

人々は道真の赴任を左遷と噂(うわさ)した。 四年後、道真は任期を終えて都に帰った。藤原基経はすでに世を去り、その子、時平(ときひら)が参議にのぼって政界にデビューしていた。 |

讃岐国衙跡。讃岐守に任じられた道真は、

四二歳からの四年間をこの地で過ごした

|

菅原道真画像

北野天満宮所蔵

|

そして、時平から遅れること二年、宇多天皇の信任厚い道真も参議に昇進し、以後、二人は熾烈(しれつ)な昇進争いを続けることになる。

参議以上の人々は公卿(くぎょう)とよばれ、この公卿集団が朝廷の中枢を形成する。

菅原道真と藤原時平が相次いで参議に任じられたとき、公卿会議のメンバーは一四人であった。

そのうち藤原氏は、良世(よしよ、七二歳)を筆頭に、諸葛(もろかつ、六八歳)、時平(二三歳)、有実(ありざね、三七歳)、国経(くにつね、六六歳)、保則(やすのり、六九歳)、有穂(ありほ、五六歳)の七人を数え、じつに半数が藤原氏で占められている。

そして残り七人のうち六人が源氏で、融(とおる、七二歳)、能有(よしのり、四九歳)、光(ひかる、四九歳)、直(六四歳)、貞恒(さだつね、三八歳)、湛(たとう、四九歳)であった。

こうしたなかにあって、ひとり菅原家の道真が参議に名を連ね、政界中枢に関与してくる。 公卿には高齢の者が多く、道真より若い者は、藤原時平、藤原有実、源貞恆の三人しかいなかった。

上位の高齢者が隠退したり、あるいは、世を去ったりということになれば、将来道真がより高い地位に上がっていくことは容易に想像できる状況だったのである。 |

高田 公卿会議の中での発言力を高めようとしている藤原氏にとっては、他氏がメンバーに入っているのは望ましいことではなかったわけですね。

ところで、一四人のうち六名が源氏であるということですけれども、この大勢力はどのようにとらえたらよろしいのでしょうか。

小松 のちの清和(せいわ)源氏という武将の頭になる人たちのイメージから、この当時の源氏をとらえるとだいぶ違ってしまいます。

かれらは皇別源氏といって、天皇家の中でも、親王にもならなかった人たちが源姓を与えられて、朝廷の一員となった集団なのです。

そういう経緯で生まれてきたために、だいたい風流人が多いんですね。

格好は皇別源氏として、公卿会議の一員を構成していますけれども、実際にすでに二〇〇年近く政治闘争を続けてきた藤原氏に比べると、格式ばかり重んじて、リアルポリティクスはほとんどわがらなかったと思います。

つまり、藤原氏から見ると、源氏は人数が多くても政治的なライバルとはみなされていなかったと思うのです。

とすれば、当時の公卿会議は事実上、藤原氏の独占状態だったといっても過言ではありません。 そうしたところへ突然、道真が出てくると、これはちょっと異様ですよね。 目立ったと思います。

――藤原氏は他氏が入り込んでくるのを非常にいやがり、いわゆる一党独裁を狙うということは、歴史上よくいかれることですね。

小松 本当に藤原氏というのはすごいもので、見ていきますと、他氏排斥をじつに丹念に、しかも長い歴史をかけてやっているのです。

さらに藤原のなかには四家ありまして、藤原氏の内部でもかなり激しい闘争がありました。

そして、最後に北家の房前(ふささき)の流れをくむ良房だけが摂関家として残り、ほかは同じ藤原氏の中でもわりと冷飯(ひやめし)を食わされるようになっていく。

その藤原北家一党独裁の構造が完成しそうになっているところへ、道真が入ってきたわけです。

――そういう政治状況の中での遣唐使任命は、やはり、道真が藤原氏にとって邪魔だったということですか。

小松 遣唐使にしてしまう陰謀といってはおかしいのですけれども、その発議が、道真の知らない藤原氏の政略をデザインしている連中の間で出てきたのだと思います。 |

|

藤原時平(ふじわらのときひら) 貞観一三年〜延喜九年(八七一〜九〇九)。

平安前期の公卿。基経の子。正二位・左大臣。ライバルの右大臣菅原道真を大宰権帥に左遷して、太政官における藤原氏優位の体制を確保。

延喜二年(九〇二)、最初の荘園整理令を発令するなど、律令制度の維持につとめ、『日本三代実録』『延喜式』の撰修にも参画した。

参議(さんぎ) 古代律令制下の官職。令外官。大臣・大中納言に次ぐ要職で、太政官の公卿会議構成メンバー。定員八名。

蔵人頭・左右大弁・近衛中将・左中弁・式部大輔・五か国国司をつとめた者、もしくは三位の者から選ばれた。相当位は正四位下。

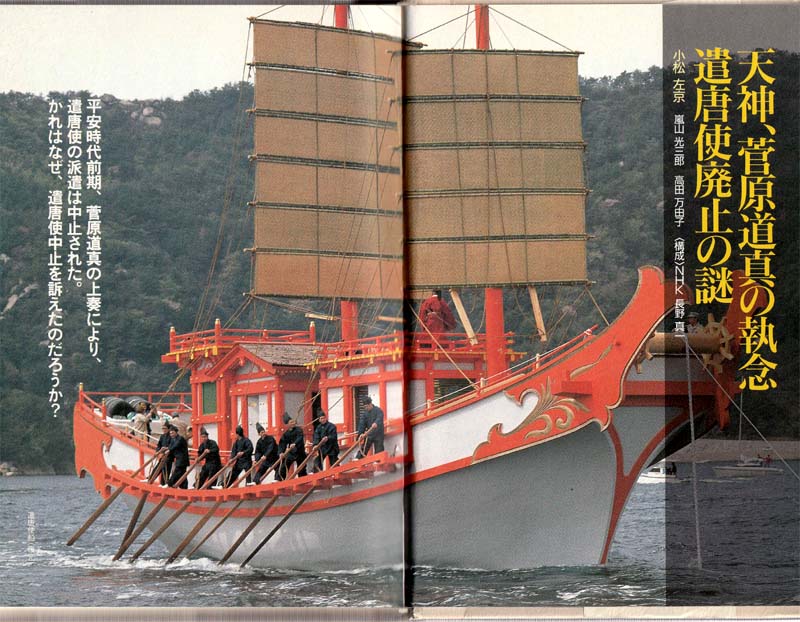

3 遣唐使船の航海 top

道真が遣唐大使に任命されたのは、参議に任命された翌年の寛平六年(八九四)八月二一日、前回の遣唐使派遣からおよそ六〇年ぶりのことである。

国の全権を担って旅立つ遣唐使は、無事に帰国すれば将来の出世が約束されたも同然という、大変名誉なものだった。

しかし、実際の遣唐使の旅は危険きわまりないものだったのである。

それまでに唐をめざしたおよそ三七〇〇人のうち、無事に帰ってきたのは半分以下の「七〇〇人で、途中で遭難し、命を落とす者も少なくなかった。

合計二〇回近くに及ぶ派遣のうち、船団が往復ともにすべて無事だったのはわずか一回だけである。

古代の船旅は、はたしてどのようなものだったのであろうか。

遣唐使の派遣に使われた船は、長さ約二〇メートルから三〇メートル、幅七、八メートルといわれている。

その船に遣唐大使、副使をはじめ、留学僧や医者、水夫、大工など一隻あたり平均一五〇人程度の人々が乗って中国をめざした。

季節は夏から初秋にかけての航海が比較的数が多く高温で、すし詰め状態の船内は、衛生状態もきわめて悪かったと推定される。

また、この季節は台風シーズンでもあり、嵐に遭遇して船が破壊されたという記録も残っている。

それでは船の構造はどのようなものだったのか。

遣唐使船と現代の船の構造の違いを、遣唐使船を復元した船大工の向井道年氏にうかがった。

「古い絵や資料から推定すると、古代の船の舵(かじ)は、現代の船の舵に比べて幅が広く、水面下に沈む部分の長さが短いのです。

これでは、水の抵抗を変に受けるので、舵が利(き)かないわりには壊れやすかったでしょうね。

現在の船の舵は幅が狭くて長いので、よく利いて壊れません」

また、推進力を生み出す帆は竹を編んだもので、現代のように布でできた帆に比べて効率よく風を受けることができなかった。

そこで、帆を大きくするためにマストを長くしたのである。

ところが、長くなればなるほどマストは折れやすくなってしまう。壊れやすい舵に折れやすいマスト。遣唐使船の構造はとてももろいものだったのである。 |

復元された遣唐使船

|

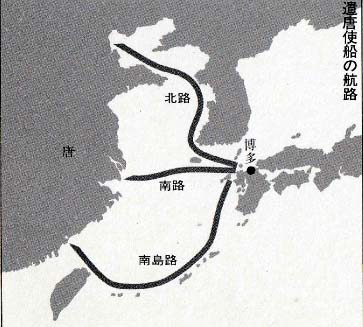

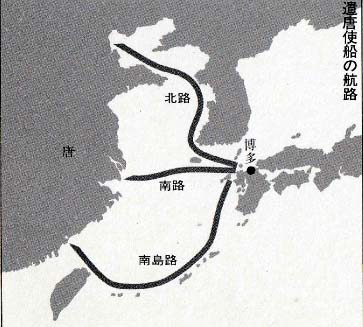

海図を見ても、遣唐使の航海がいかに危険だったかがわかる。

遣唐便船のコースは、はじめは朝鮮半島沿岸を通る北路が使われていたが、朝鮮半島との外交関係が悪化したため、九州南端から島づたいに渡る南島路に切り替えられ、八世紀後半に入ると、東シナ海を横断する南路が使われるようになった。

南路は北路と違い、陸の見えない海上を数日間から数十日間も航海することになり、危険がともなううえに、方向も定めにくかった。

しかも南路には思わぬ落とし穴があったのである。

九州からまっすぐ西に進むと揚子江(ようすこう)の北側にたどり着くが、そのあたりの海底は遠浅で、岸から一〇〇キロ離れても深さが一〇メートルにも満たないところがある。

南路を通ってきた遣唐使船は、この海域で座礁することもしばしばあったと考えられる。

現に、九世紀前半に唐に渡った円仁

(えんにん)の記録にも、まだ陸が見えないうちに海の色が変わり、船の底が海底に当たってしまうという記述が残されている。 |

|

――当時の航海はだいぶ危なそうですね。

小松 遣唐使の航海は実際危険でした。

それと不思議なのは、前回の派遣が六〇年ぐらい前なのですが、なぜ突然、この時期に遣唐使をまた派遣しようといい出したのか、そして、なぜ道真と紀長谷雄(きのはせお)を選んだのかということです。

航海の危険なことや当時の政治状況を考えると、これは道真を中央から遠ざけるためだったとしか考えられないですね。 下手をすると命を落とすかもしれないし、行ったままになる可能性もあるわけですから。

――無事に着いたとしても、すぐ帰ってくることはできないわけですね。

小松 そうです。帰りに遭難して、阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)のように安南(ベトナム)へ行ってしまったという例もあります。 鑑真(がんじん)にしても、日本へ来るときに三回ぐらい遭難しています。 それともうひとつ、この時期の国際情勢として考えなくてはいけないのが、朝鮮半島の新羅(しらぎ)を中心とした海賊です。 |

当時の船は、構造的にもろかったため難破することが多かった。

図の中央上部に描かれている鑑真は幾度も遭難を経験し、

天平勝宝五年(七五三)に来日した

『鑑真和上東征絵伝』より唐招提寺所蔵

|

かれらは唐の衰退をいいことに、東シナ海を荒し回って、日本へもたびたびやってきています。

貢ぎ物を載せた遣唐使船などは、格好の標的だったでしょう。ですから、遣唐使というのは危険でもあるし、このころには、国際政治的意味合いはほとんどないと考えられる。

にもかかわらず、遣唐使を復活させようというのは、つまり、ここへ道真を入れて片づけてしまえという、排斥のための入れ物をつくろうとしたとしか考えられません。

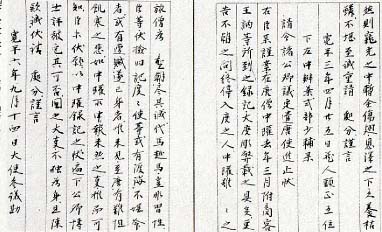

4 遣唐使廃止の背景 top

寛平六年(八九四)、遣唐大使任命に対し、道真は逆襲に転じる。

大使任命から三週間後の九月一四日、遣唐使の派遣を見直すよう宇多天皇に上奏したのである。

この道真の意見をうけて、遣唐使中止の決定が下される。道真が任命されてから、わずか一か月余りのことであった。

道真はなぜ遣唐使の中止を訴えたのだろうか。

道真の記した数々の文章が集められた『菅家文草』には、道真が遣唐使に任命された直後に提出した上奏文の写しも残されている。

遣唐使派遣は無意味だと主張するこの上奏文の中で、道真はまず、過去の遣唐使のなかに遭難して命を落とすものや海賊に遭うものが多いとして、その航海がいかに危険であるかを指摘している。 |

『菅家文草』に載る「諸公卿をして遣唐使の進止を

議定せしめんことを請う」ことを述べた道真の上奏文の写し

国立公文書館内閣文庫所蔵

|

|

大規模な反乱となった黄巣の乱は、衰退する唐に打撃を与えた

中国歴史博物館所蔵

|

そして、唐に留学している僧、中瓘(ちゅうかん)からの報告にもとづき、唐の国力は衰退のきわみにあると判断、危険をおかしてまで派遣する価値はもはやなくなっていると結論づけている。

理路整然とした道真の上奏の結果、およそ二六〇年間続いた遣唐使の歴史は終わりを告げることになった。

――当時の唐の国力は、衰える一方だったということですが。

小松 衰唐といっていいと思います。

九世紀に塩商人が起こした「黄巣(こうそう)の乱」が大動乱になりまして、皇帝があっちへ行ったりこっちへ行ったりして唐の国内が大混乱になっています。

もし唐に道真が魅力を感じるような文化人や知識人がいて、大きな文化センターとしての唐がまだ安泰でしたら、少しは道真の気持ちが動いたかもしれません。

けれども、それも雲散霧消してしまっている。

――そういった唐の情勢を、国内で最も正確に理解していた人物が道真だったわけでしょうか。

小松 一か月ぐらい前からなんとなく遣唐使の話は出ていたと思います。

その時点では、道真はまさか自分か任命されるとは思わないけれども、それでも、いろいろな大陸の商人や渤海の人、来ては追い返されている新羅の人など周辺の人々から情報を取ったと思います。

だからこそ、思い切って考え直したらどうかという上奏文が書けたと思うのです。

道真は、それくらいの情報源はもっていたでしょう。

しかし、遣唐使中止の上奏を通すということに関しては、別の問題です。どこから出てきたかは知らないけれども、とにかく一度決まった任命をひっくり返すわけです。

私が思うに、そのときには道真と宇多帝との間にまだ強力なホットラインがあったのでしょう。

宇多帝としても、政治的な状況を考えると、ここで道真に唐へ行かれてしまっては困るという気持ちもあったでしょう。

何しろ藤原氏に対抗して親政をめざす宇多帝にとっては、道真は最も頼りになるブレインだったのです。

遣唐使任命のあとに、道真のほうから宇多帝に唐の衰退や航海が危険なことなどの情報を提供したら、「行かないでくれ、今行かれてしまったら私はどうすればいいのか」というぐらいのサインが宇多帝のほうからあったと思います。

そこで、それでは私はこういう上奏をやりますから、天皇としては、たとえば任命にサインしないでくださいとか、そういうことがいえたと思います。

嵐山 私はちょっと見方が違います。

じつは、この遣唐使中止の決定に至る一部始終は、最初から宇多天皇と道真が計画したものだったという感じがします。

結果は藤原氏に恨まれてしまうわけですが、宇多天皇は最初から道真を唐に送る気はなくて、任命したのではないか。

異議申し立ても予定の行動ではなかったかと思うのです。

大使というのは今の外務大臣というか、特命全権大使のような格がつくのです。

宇多天皇としては、実際には唐へ行かせずに、道真にひとつの箔をつけようとする気持ちがあった。

最も信頼のおける側近の格が上がっていくことは、宇多天皇にとっても悪い話ではない。

このことに関しては、ぼくは宇多天皇と道真の作戦勝ちという気がするんです。

小松 そういう考え方もありますが、遣唐使を突然六〇年ぶりに復活させようという話は、だれがいったかよくわからないのです。

その前の藤原氏による他氏排斥などの流れから考えていくと、参議になりたての人間を早く片づけてしまえ、ということでしょう。

道真の場合、参議という高い地位にまで来てしまったため、もう讃岐守にするわけにはいかないので、参議らしい遣唐大使という格を与えて、それから役割ももたせてしまう。

藤原氏としては、道真がのってくればバイバイできる。

それに対して、宇多帝と道真はディフェンスを敷いた。

これが真相ではないかと思うのです。

このときに宇多天皇―菅原道真のホットラインがはじめて政治的パワーを見せたというところでしょう。

では、藤原氏はどうだったのかといえば、道真を放り出せという気持ちがあったと考えたほうが自然ではないかと思います。

5 孤立化した道真に訪れた左遷 top

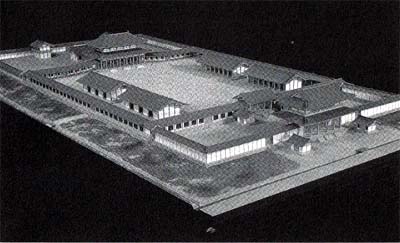

|

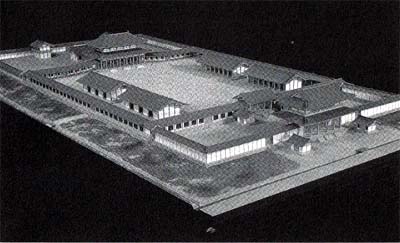

大宰府政庁復元模型。

特別の地方行政機関であった大宰府は「遠の朝廷」といわれた

九州歴史資料館提供

寛平九年(八九七)、道真を支えてきた宇多天皇は醍醐(だいご)天皇に位を譲った。

このとき宇多天皇は、醍醐天皇に政務にあたるための心構えを残し、その中で譲位すべきかどうかを、道真ひとりに内密に相談していたことを明かしている。

そして、道真は信頼できる忠臣であり、藤原時平とともに頼りにするよう説いているのである。 |

大宰府政庁跡 太宰府市教育委員会提供

|

ところが、道真の昇進を快く思わない公喞たちは、翌年、一斉に政務をボイコットした。 宇多上皇のとりなしで大事には至らなかったものの、道真の政界での孤立は明らかであった。

道真の政界での地位は、昌泰(しょうたい)二年(八九九)、さらに不安定なものになった。 道真の後ろ盾であった宇多上皇が出家して政治の第一線からさらに遠ざかったのである。

しかし、こうした環境の中でも道真の昇進はさらに続き、藤原時平と熾烈な昇進争いを演じる。

上皇出家の年に右大臣、左大臣にそれぞれ昇進した二人は、二年後の正月七日にそろって従二位にのぼり、政界のトップに躍出た。

道真の栄達はここに頂点をきわめたのである。

ところが、その道真に突然の人事異動が発令された。行く先は九州大宰府。

従二位にのぼってからわずか一八日後の正月二五日のことである。

この人事は藤原氏の譫言によるものであった。 |

九州での道真邸跡

太宰府市教育委員会提供

|

「道真はにわかに大臣にまで取り立てられたのに、分もわきまえず、さらに高い地位を望んでいる。

しかも専権の心あり。道真は醍醐天皇に代わる天皇を立てようと企んでいた」

平安時代の史書『政事要略』はこのように記している。

道真左遷の決定を五日後に知らされた宇多法皇は、抗議のため内裏(だいり)にかけつけるが、内裏の門は固く閉ざされ、なかに入ることすらできなかった。

法皇は一日中座り込んで抗議の意志をあらわしたが、ついに門が開くことはなく、やむなく内裏をあとにしたという。

――道真の昇進は、宇多天皇のバックアップあってのものだったはずなのに、宇多天皇が譲位、出家して法皇となり、政界から遠のいたにもかかわらず、その昇進が止まらなかったのはなぜですか。

小松 京都では独特の政治概念として、「官位打ち」とか「位打ち」という認識があるのです。

いろいろなしがらみから、政敵を下手にひきずり下ろそうとしてもうまくいかない場合がありますよね。

そういう場合に、その相手を逆にどんどん出世させてしまうのです。

そうすると、これはひどい話なんですが、二年、三年、官位にふさわしいことを習うための慣熟運転をしないうちに、どんどん官位が高くなってしまうので、ミスをするケースが非常に多くなります。

そこを狙うのです。普通だったら許されるけれども、この位でこれをやってはいけないではないか、これはミスだといえるわけです。

――昇進させてねたみを誘うという面もあるのですね。

小松 もちろんそうです。

周りの同期の連中から、なんであいつだけが……と敵がいっぱいできて、孤立無援になっていく。

それから、あれほど上がるのは、あいつに野心があるからなのかもしれない、という憶測を生むことにもなります。

事実、道真の場合も謀反(むほん)の心があったといわれだすと、反対する者がいないのです。

――遣唐使のときはうまくはね返すことができたということでしたが、大宰府への左遷をはね返すことができなかったのは、法皇すら内裏の門から入れないほど、道真と法皇の距離が大きくなっていたということですか。

小松 そうです。醍醐帝はまだ十数歳ですから、藤原氏側のいいなりでしょう。

ということは、この時代、藤原氏の一党独裁を阻む勢力といえば、宇多法皇―道真のラインだったわけです。

この二人が近くにいて共同戦線を張っているあいだは、さすがの藤原氏も手を焼いていました。

遣唐使中止の決定に至るプロセスも、私は道真と宇多帝の作戦勝ちだと思います。

しかし最後の左遷劇が遣唐使のときと最も違うのは、この二人のホットラインが断ち切られていた、ということでしょう。

道真の左遷劇は、決まってから一週間ほどで九州へ出発させてしまうという早業でした。

それに対して、宇多帝がその情報を聞いて駆けつけたのは、決まってから五日後ですから遅すぎます。

ホットライン断絶によるこの情報の遅れが敗因ではないでしょうか。

醍醐天皇(だいごてんのう) 仁和元年〜延長八年(八八五〜九三〇)。在位八九七〜九三〇年。宇多天皇第一皇子。母は藤原胤子。

藤原時平・菅原道真を左右大臣とし、天皇親政で積極的に律令制度の立て直しをはかったが、道真失脚後は藤原氏の進出を招いた。

『日本三代実録』『延喜格式』『類聚国史』『古今和歌集』などが編集され、後世、「延喜の治」として理想化された。

政事要略(せいじようりゃく)法制書。一三〇巻。

寛弘五年(一〇〇八)ごろの成立。当時の政務全般に関する制度・事例を広く集め類別したもの。

現存するものは年中行事など二六巻。平安時代の諸制度を知る貴重な史料。

6 道真、天神となる top

東風(こち)吹かば匂ひおこせよ梅の花

主(あるじ)なしとて春を忘るな

庭に咲く梅の花に別れを告げると、道真は旅支度を十分に整える間もなく都を離れ、九州大宰府へと赴いた。

昌泰四年(九〇一)二月一日、道真五七歳のときのことである。

息子たちは全国へ散り散りとなり、妻は京に残り、数人の従者と幼い子供だけが道真と行動を共にした。

九州での道真は幽閉同様の状態におかれ、うちひしがれた生活を送る。

眠れぬ夜が続き、体は日に日に衰えていった。

胃をこわし、皮膚病にも悩まされた。 それでも、道真は最後まで天皇への忠誠を漢詩に託している。

「去年の今夜、清涼に侍す。秋思の詩篇独り腸を断つ。恩賜の御衣今ここにあり。捧持して毎日余香を拝す」(『菅家文草』) |

紅梅殿の梅に別れを告げる道真

弘安本『北野天神縁起』より

東京国立博物館所蔵

|

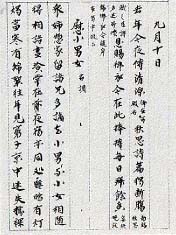

道真が天皇への思いを脉った漢詩「九月十日」『菅家文草』より

国立公文書館

内閣文庫所蔵

|

一年前の御所での宴を思い出し、そのときに醍醐天皇から賜った衣を今も大切に手元においているというのである。

はるか都に思いを馳せ、天皇への忠誠を誓い続けた菅原道真――。

しかし、その思いは都に届くことなく、大宰府に来てわずか二年で五九歳の生涯を閉じた。

道真は死の直前、大宰府からほど近い天拝山の頂上で七日七晩祈り続け、みずからの無実を訴えたといわれている。

そのとき、天から道真に天満大自在天神の称号が与えられ、道真は天を司(つかさど)る神、天神に姿を変えたという。

天神伝説の始まりである。

道真の死後、京都では旱魃(かんばつ)や飢饉(ききん)が続き、次々と異変が起きる。

権勢を一身に集めていた藤原時平は三九歳の若さで死亡し、延長八年(九三〇)には内裏上空に暗雲がたちこめ、清涼殿に落雷、宮中は騒然となった。

この落雷で大納言藤原清貴(きよつら)は即死している。

また、この直後、醍醐天皇が急死したこともあり、人々は怨霊(おんりょう)となった道真のたたりと恐れおののいた。

藤原氏はひたすら怨霊の退散を願い、太政大臣の位を道真に贈る。

京都北野の地に壮大な天満宮が創建され、天徳三年(九五九)には、右大臣藤原師輔(もろすけ)が壮大な神殿を増建した。

のちの天神信仰の基礎は、この時代に藤原氏の手によって築かれたのである。

|

恩賜の御衣を前にする道真『北野天神縁起絵巻』より

北野天満宮所蔵

|

――藤原氏によって不幸な最期を遂げた道真が、その藤原氏によって神になってしまうというのは、皮肉といえば皮肉ですね。

高田 道真は江戸時代になりますと、学問の神様として和歌や書道など、いろいろなかたちで信仰を集めることになります。 日本史上、こういう人物は珍しいのではないでしょうか。

小松 たしかにそうですね。

道真信仰の特殊なところは、信仰の対象が実在の人物で、その出所がはっきりしているということです。

世界の宗教で見ると、キリスト教にしても儒教にしても、実在の人物が名を残しています。

ところが日本の信仰の多くは、いつ始まり、だれを祀(まつ)ったものか、はっきりしないものが多いのです。

その点、道真信仰は、信仰の対象が明確であること自体、日本では珍しいですね。

嵐山 道真の門弟は一〇〇人以上いたといわれているのですが、この力というのは大変なものでした。

道真にずっとついていくわけですからね。学界でも政界でも、反道真派にとっては相当な脅威だったと思います。

そこを圧殺することによって、逆に、今日まで延々と学問の神様として生き残ってしまった。

藤原氏によって生き返らされたことになるでしょうね。

――道真は一〇〇〇年以上も昔の人物ですが、たとえば江戸時代などでも、天神様として広く信仰を集めている。

そう考えると時空を超えた存在感がありますね。

小松 学問の筋としても、かれは日本史の中でも片手の指に数えられる大秀才でした。

そんな秀才が、何か知らないけれどもおどろおどろしい、毎日毎日どこかで陰謀が行われているところへ、ひとりではないだろうけれども、たいしたバックアップもなしに入っていく。

そして理屈では通らない何か別の力学で潰されていく。

これはある典型的な知識人の悲劇ですね。詩人でもあり、大知識人でもありながら、政治の生ぐさい世界では、自分の志だけではうまくいかないというひとつの例です。

もうひとつおもしろいのは、宮廷の犠牲者はほかにもいっぱいいるのです。

|

延長八年(九三〇)六月二六日.清涼殿に落雷するという異変が起こる

『北野天神縁起絵巻』より 北野天満宮所蔵

|

|

一勇斎国芳画「菅原伝授手習鑑」寺子屋の場

早稲田大学演劇博物館所蔵

死屍累々です。しかし、その中でかれだけがのちに「民衆の神様」になっていくわけです。

しかも道真は芸能のなかにもじつに生き生きと残っています。

「菅原伝授手習鑑(てならいかがみ)」という有名な歌舞伎など、道真をテーマにした芸能は多いですよね。

そのあたりが、当時の日本国民にとって、とくに近畿の庶民にとって、道真のイメージはどうだったのでしょう。 |

能「雷電」

|

私が思うに、道真の歩んだ一生というのは、非常によくわかる悲劇だったのではないかという感じがします。

日本人の一般民衆の心のなかに生きたということは、何かそれだけの響き合うものがあったんでしょうね。

激しい怒りとともに報復の雷を落とす怨霊、道真――。

しかし、天満大自在天神の称号を贈られた道真は、やがてその怒りを鎮め、天に帰ってゆく。道真の霊をテーマにした能楽「雷電」のひとこまである。

道真は後世の人の手によって信仰の対象としてだけでなく、さまざまな芸能の主人公としてよみがえった。

今も人々の厚い信仰を集める天神、菅原道真。その道真を神の座に据えたのは政敵藤原氏であった。

怨霊は歳月とともに救いの神へと姿を変え、人々の祈りを受け続けてきた。

現在、学問の神様、天神様を祀る社は全国に一万二〇〇〇を数えるという。

(構成にあたっては、同志社大学教授田中嗣人氏に御教示いただいた。

また、「遣唐使船の航路」(「環太平洋文化」617号所収)を参照させていただいた。)

7 唐文化の摂取と遣唐使 top

|

『鑑真和上東征絵伝』唐招提寺所蔵

|

日本の古代国家は唐文化の強い影響のもとに成立した。

その影響は、政治制度そのものから生活様式・思考様式に至るまで幅広い範囲に及んでいる。

そもそも日本の古代国家の骨格を成した律令制度からして、唐の律令制度を継受したものだったし、奈良の都平城京は唐の長安に倣(なら)ったもの、最初の通貨和同開珎(わどうかいほう)は唐の開元通宝を模したものだった。

天平文化は唐文化の影響なくしては生まれなかったし、のちの最澄(さいちょう)や空海(くうかい)の仏教も、唐での留学経験がなければ生まれなかったはずである。

このような唐文化の幅広い摂取は、遣唐使によって包括的に行われた。

遣唐使とは、唐帝国の冊封(さくほう)体制のもとで、日本の朝廷が唐へと派遣した公式使節である。

ただし、周辺諸国が臣属の証(あかし)として、毎年朝貢の義務を課されたのに対して、「絶域の蕃国」である日本は、それを強制されなかった。

そのため、日本の遣唐使は、比較的自由な立場で、唐文化の導入につとめることができた。

遣唐使は、舒明(じょめい)天皇二年(六三〇)に犬上御田鍬(いぬがみのみたすき)・薬師恵日(くすしけいじつ)などが派遣された第一回から、菅原道真(すがわらのみちざね)の建議によって廃止される寛平(かんぴょう)六年(八九四)までの二六四年間におよそ二〇回の任命があり(迎人唐大便使・送唐客使なども含む)、うち一六回が実際に渡海した。

一行は大使・副使・判官・録事の公式使節のほか、留学僧・留学生や通訳・職人・水夫・従者など一〇〇人から二五〇人、時には五〇〇人以上、最大規模で六五〇人にのぼり、大使の上に執節使(しつせつし)や押使(おうし)がおかれることもあった。

使節が渡航に用いる船は、一、二艘のこともあったが、のちには四艘編成が通例となる。

その船の構造については、断片的な史料しかなく不詳だが、全長三〇メートル前後、幅九メートル前後、排水量三〇〇トン前後の幅広のもので、風のあるときは二本の網代(あじろ)帆を立て、風のないときは櫓(ろ)を漕いで航行したと推定されている。

航路は、当初、北九州博多湾から壱岐(いき)・対馬(つしま)を経て朝鮮半島の西沿岸を北上し、潮海(ぼっかい)湾口を横断して山東半島に至る北路(新羅道=しらぎどう)がとられた。

しかし、のちに新羅との関係が悪化すると、南九州から奄美(あまみ)・沖縄の島々を経由し、東シナ海を横断して揚子江河口をめざす南島路がとられるようになり、さらに奈良時代後半以降には、北九州の五島(ごとう)列島付近から順風に乗って一気に東シナ海を横断する南路(大洋路)がとられるようになった。

造船技術や航海技術の未熟な古代にあって、これだけの航海をするのは容易ではなく、遣唐使にはさまざまな危険と困難がつきまとっていた。

四艘の船団が無事に目的地へと渡れることはまれで、多くの場合、僚船と離れ離れとなり、なかには途中、遭難することもある。文字どおり命懸けの航海であり、外交的使命を帯びた正式使節はともかくとして、留学僧や留学生たちは、唐の先進文化に憧(あこが)れ、進取の情熱に突き動かされて渡航した者が多かった。

しかし、八世紀後半以降、唐の国力は次第に衰えを見せはじめる一方、唐の民間商人の活動が活発化し、九世紀に入ると、唐の民間商船が北九州に来航するようになった。

かくして、遣唐使派遣の意義は薄れ、平安時代には延暦(えんりゃく)二〇年(八〇一)、承和元年(八三四)の二度の任命があったにすぎない(いずれも二、三年後に渡海した)。

菅原道真の遣唐大使任命は六〇年ぶりのことであった。

8 唐帝国の衰亡 top

西暦六一八年、中国大陸で隋(ずい)に代わり成立した唐王朝は、その後、七世紀後期には、東は朝鮮半島、西は中央アジア、北はシベリア周辺、南はインドシナ半島に及ぶ広大な地を統治する一大世界帝国に成長した。

以後の東アジア世界の国際関係は、唐を中心として形成された。

すなわち、唐帝国周辺の諸国家は、唐皇帝によってその王権を承認され、唐への臣従関係の証(あかし)として朝貢が義務づけられるという、唐の冊封(さくほう)体制によって秩序づけられるのである。 |

黄巣の乱 中国歴史博物館所蔵

|

また、東西交流も活発化して、唐を訪れる外国人もおびただしい数にのぼり、かれらは首都長安(ちょうあん)や副都洛陽(らくよう)をはじめ、各地の都市に西アジアさらにはヨーロッパの文物をもたらした。

まさに唐帝国は世界帝国とよぶにふさわしい繁栄を謳歌し、その繁栄は八世紀前半の玄宗(げんそう)帝の時代に絶頂に達する。

しかし、絶頂はすなわち下降への曲がり角でもあった。

さしも栄えた唐帝国も玄宗帝の来年に至り、衰亡の兆(きざ)しがあらわれた。

玄宗帝の末年、長安の宮廷を牛耳(ぎゅうじ)った楊貴妃(ようきひ)およびその一族楊国忠(ようこくちゅう)の一派と、北辺で三節度使を兼ねた強大な武将安禄山(あんろくざん)の一派とが対立し、両者の対立が、ついに安禄山の反乱へとエスカレートするのである。

七五五年、范陽(はんよう、現在の北京)で蜂起した安禄山は、その強大な軍隊を率いて南下、瞬く間に洛陽と長安を占領し、都落ちして西南の蜀(しょく)をめざした玄宗は、途中、楊貴妃と宰相楊国忠をみずからの手で殺すことになる。

七五六年の安禄山の死後も、反乱は部下の史思明(ししめい)によって指導され、この「安史の乱」は七六三年に至ってようやく鎮圧された。

一〇年近く続いた安史の乱により、唐帝国の繁栄は一気に衰退へと向かう。

ずっと上昇を続けていた国勢は、一転して下降に転じ、七五四年に九〇〇力戸・五二八八万人に達していた戸口数は、七六四年には二九〇万戸・一六九二万人に激減したという。

安史の乱後、中央集権的な律令体制は崩壊し、地方には軍閥が台頭してくる一方、中央では官宦(かんがん)勢力が権力を握り、官僚も党派を形成して派閥抗争を繰り返す事態となる。

宮廷では官宦、地方では軍閥がはびこるなか、九世紀の後半になると、各地で農民や軍隊の反乱が相次ぎ、やがて黄巣(こうそう)の乱が勃発(ぼっぱつ)した。

災害と飢饉を背景として、八七五年に山東で起こった大農民反乱は、たちまち全国へと広がり、この黄巣の乱が、唐王朝の支配にとどめを刺すことになる。

反乱を起こした黄巣は、南部の福建や広州を席巻(せっけん)すると、数十万という反乱軍を組織して八八〇年、長安と洛陽を占領、黄巣は皇帝となって大斉国を建国した。

その後、いったんは唐も反撃に転じ、黄巣は長安を放棄すると河南方面に脱出、八八四年、追い詰められて郷里の山東で自殺した。

しかし、唐の命運もここまでだった。

この唐の反撃は、反乱軍の内部分裂による朱全忠(しゅぜんちゅう)の離反や、唐に加勢した沙陀族(さだぞく、トルコ系)李克用(りこくよう)らの力に負うところが多く、乱後は、朱全忠をはじめ各地の勢力が自立して、互いに覇(は)を争う乱世となった。

菅原道真が遣唐大使に任命された八九四年は、まさに唐の滅亡の前夜である。

すでに唐に昔日の世界帝国の実態はない。

生命の危険を冒してまで遣唐使を派遣する意義はあるのだろうか。道真ならずとも思うところであろう。

遣唐使派遣中止が決定されて一三年後の九〇七年、黄巣の部下であった朱全忠が、唐王朝最後の哀帝から帝位を禅譲されて後梁(こうりょう)朝を開き、ここに唐帝国は名実ともに滅んだのであった。

9 菅原道真略年譜(改元の年は正月より新元号を使用) top

| 日本年 |

西暦 |

年齢 |

こ と が ら |

承和一二年

斉衡二年

貞観元年

貞観四年

貞観九年

貞観一二年

貞観一六年

元慶元年

元慶三年

元慶四年

仁和二年

寛平二年

寛平三年

寛平四年

寛平五年

寛平六年

寛平七年

寛平八年

寛平九年

昌泰二年

延喜元年

延喜三年

延長元年

正暦四年 |

八四五

八五五

八五九

八六二

八六七

八七〇

八七四

八七七

八七九

八八〇

八八六

八九〇

八九一

八九二

八九三

八九四

八九五

八九六

八九七

八九九

九〇一

九〇三

九二三

九九三 |

一歳

一一歳

一五歳

一八歳

二三歳

二六歳

三〇歳

三三歳

三五歳

三六歳

四二歳

四六歳

四七歳

四八歳

四九歳

五〇歳

五一歳

五二歳

五三歳

五五歳

五七歳

五九歳 |

誕生

はじめて詩作

元服

文章生となる

文章得業生となり、正六位下・下野権少掾となる

方略試に及第、正六位上に叙位

従五位下、兵部少輔、次いで民部少輔となる

式部少輔となり、文章博士を兼務

従五位上に叙位、『文徳大皇実録』の序を草す

父是善没

讃岐守となる

讃岐守の任満ちて帰京

蔵人頭、次いで式部少輔となり、左中弁を兼務

従四位下に叙位、左京大夫を兼務、『日本三代実録』の撰修に従事

参議となり、式部大輔を兼務、左大弁・勘解由長官・春宮亮を歴任

遣唐大使に任命される。遣唐使廃止を建議、決定。侍従を兼務

従三位・中納言となり、近江守・春宮権大夫を歴任

民部喞を兼務。長女、入内して女御となる

正二位・権大納言となり、右大将・中宮大夫を兼務

右大臣となる

一月七日従二位に叙位。一月二五日、大宰権帥に左遷。二月一日、出京

二月二五日、大宰府にて没

朝廷、道真に本官を復し正二位を追贈

朝廷、道真に正一位・左大臣、次いで太政大臣を追贈 |

top

****************************************

|