|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第一章 明日より今日を――生活を楽しむマレー系の人々

一国の文明の度合いは、街を歩く人の速度で分かると言った日本の大使がいる。

また、別のある大使は、その国の文明の尺度は、はじめて国の首都に足を印した時の匂いで分かると書いている。

マレーシアの首都クアラルンプールの匂いは椰子油と香辛料の混り合った匂いであり、インドネシアの首都ジャカルタの匂いは、独特の香料の入った紙巻煙草の匂いである。

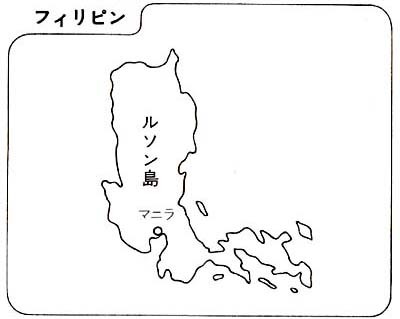

そしてフィリピンの首都マニラの匂いは……。いずれにせよ、この三つの国では、人々はけっして先を急がない。

先に挙げた大使たちの論法で計ると、マレー系の人たちの文明の度合いはどうなるのだろう。

この章で紹介する四つのエピソードは、東南アジアにおける最大多数民族、マレー系の人たち * の生き方を示す典型的な例である。

*「東南アジア」という言葉は、普通、タイ、ビルマ マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ラオス、カンボジア、それにブルネイを含む地域を指し、人口は三億弱とみられている。

このうち人種的にはインドネシア、マレーシア、フィリピンに住む、モンゴロイド・マライ、いわばマレー系の人々が一億八、〇〇〇万人近くをしめ、最大多数人種を構成している。

1 果報は寝て待て top

空から見たマレーシアの西海岸は、ゴム林と椰子の木ばかりである。

タンカーが行き交うマラッカ海峡は、スマトラとマレー半島に挾まれて、波らしい波もない。

その単調でものうい景色を救っているのは、海岸線に沿って点々と並んでいる番小屋のような木造の建物である。

小屋は三つの棟が並んだ大きいものから、一棟だけの小さなものまで様々で、小屋から沖に向けて、八の字を逆さにしたような柵が伸びている。

長いものは、七〜八〇〇メートルもあるだろう。

これが、マレーシアからシンガポールにかけて最も一般的な漁法、ケロンと呼ばれる仕掛網の小屋である。

漁法はいたって単純で、八の字に伸びた柵の内側に網が張られており、小屋の下に檻がつくられている。 |

ケロン――マレー半島西岸にみられる独特の定置網漁。

3棟というのは最も大きいタイプ。

|

潮の流れで柵の内側に入った魚は、柵に沿って泳ぐうちに次第に行く手を狭められ、ついに繿のなかに入って出られなくなるという仕組である。

ケロンの漁師たちは、昼間は寝ている。

照りつける強い日差しの下で、ニッパヤシの屋根に高床式の家の並ぶマレーの漁村は音もなく静まり返っている。

月が昇り、潮が満ち、乾いた砂の上に転がっていた小船が自然に水の上に浮かび始めるころ、村はようやく活気を帯びてくる。

闇に溶け込みそうな黒い肌をした男たちが、小船に燃料や食料を積み込み、やがて、手漕ぎのカヌーやエンジンのついた船が、次々に自分たちのケロンめがけて動き出す。

闇のなかで見るケロンは意外に大きく、そそり立つ砦のようにもみえた。

まだ潮が十分に満ちていない海面から見ると、小屋は三階建ての建物ほどの高さで、垂直の梯子を大股でよじ登らなければならない。

三棟ある小屋のうち、畳二〇畳ほどの広さのある真ん中の建物は、魚を煮炊きする作業場になっている。

両脇の小屋は道具や獲れた魚を置く物置である。

ケロンに使われている木材はピンローの木で、主にインドネシアから輸入している。

竹のように真っすぐで丈夫なこと、長い間海水に浸しておいても腐りにくいことの二つが、ケロン建築に使われている理由である。

ケロンに上がって小一時間、魚を入れる木箱の整理や、火や鍋の準備をすませた後、漁師たちが始めたのは、何と寝る支度であった。

昼間寝ていた男たちが、夜ケロンの上でまたも寝る……。

もっとも枕元に目覚し時計を置いていた。

一つのケロンで働く男たちは、使用人を除けば家族か共同出資者で、普通一つのケロンに四、五人の男が泊り込む。

寝こんでちょうど二時間、目覚しの音で起きた漁師たちは、滑車を回して網になっている艦の底を引き上げる。

かかる魚は気候により、潮により様々で、タイやイワシ、エビが入るかと思えば、フカや海亀が入ってくることもある。

獲れた魚のうち、一番高く売れるのは江魚と呼ばれるシラスに似た小魚で、これだけはすぐに作業場の釜でゆがいてしまう。

残りの魚は種類別に分けて箱に入れて積んで置く。これだけの仕事におよそ三〇分かかり、仕事が終ると漁師たちはまた時計を二時間後にセッ卜して寝てしまう。

こうして、漁師たちはひたすら寝ては滑車を巻き土げる作業を繰り返す。

空が青味を帯び、白いモヤが海面に漂い出素早朝六時ごろ、一晩かかって獲った魚を小船に積んで陸に運ぶ。

静かな村が一番賑わうのはこの時である。船が着くのを待ちうけて荷揚げの手伝いをする仲買人。

大物が獲れたケロンの人たちは、これみよがしに天ビンをきしませてゆく。

一番高く売れるシラスで、一〇〇ダラム一〇〇円、エビが一〇〇グラム八〇円、イカが三〇円から四〇円といったところ。

小さなカタクチイワシはアヒルや鶏の餌にされる。時々混っているタコは、全く食べ物とは思っておらず捨ててしまう。

ところで一晩の稼ぎだが、それが全く一定していない。

時には一晩で二〇万円から三〇万円の水揚げがあるかと思うと、運の悪い時には数千円にしかならないことがあるという。

まさに、風まかせ潮まかせ、典型的な南国風の生き方である。

、

2 祭りに生きる top

マレーのなかのマレー、これはマレーシア観光局の東海岸についての宣伝文句である。

その東海岸の北の端にコタバルという町がある。

隣国タイに接するケランタン州の州都であり、また第二次世界大戦の時、マレー半島を南下した日本軍が最初に上陸した地点でもある。

この町がマレーシアの他の町と違っているのは、華僑がめだって少ないことである。

多民族国家のマレーシアでは、マレー人は全人口の四七パーセントに過ぎず、特に町の中心はどこも中国系の住民が過半数をしめている。

それがこの州だけは、実に全人口の九〇パーセントがマレー人である。

この町が他の町と変っているもう一つの特徴は、町全体に工芸品があふれていることだ。

あるいは住民全体が工芸家だといったほうがよいかもしれない。

町を歩くといたる所で、庭に布を広げて絵を画いている人や、凧やコマをつくっている人を見かける。

コタバルは、マレーシア伝統工芸の発祥の地なのである。

ところで、この人たちに、「本業は?」ときくと、ほとんどの人は農業とか漁業とか答える。

しかし、では伝統工芸は彼らの余技かといえばけっしてそうではない。

伝統工芸はコタバルの人の主たる収入源ではないとしても、余暇でもなく、まさに生活の一部だといってよい。

コタバルの人が伝統を大切にし、それを守り育てていることは、工芸をもち出さなくても、椰子の実をもぐ猿を見れば分かる。

この州の猿が木に登る時の目つきがすでに違う。

猿使いのカケ声一つで、アッという間に木に登り、色と手ざわりで実の熟れ具合を確かめ、程よく熟したものだけを下に落す。

手と足を使って実を回し茎をねじ切るのだが、一個落すのに三秒とかからない。

猿使いの表情を読みとり間髪を入れずに動く猿と、その猿をこれまでに仕込んだ猿使いとは、まさに人猿一体ともいうべき境地に達している。 |

椰子の実取りの猿と猿使いの名人

|

そのコタバルに、乾季がそろそろ終わりに近づく七月、一年で最大の祭りの季節がやってくる。

小さな空港には幔幕が張られ、歓迎の太鼓のなかを、都会に出稼ぎにいっていた人や見物客が相次いでやってくる。

町の中央の広場で行われる数々の競技のうち最も人気を集めるのは、セパラガと呼ばれる籐の蹴マリとコマ競技である。 コマは直径およそ二〇センチ、マレーシア産の硬木でつくられ、ふちは鋼鉄で巻いてある。

重さは七キロまでと制限されてしるが、競技に参加するコマはほとんどが六キロを越えている。

いずれも一年がかりで精魂こめて仕上げた逸物ぞろいだが、なかには微妙な狂いを修正するため、ヤスリ片手に競技直前まで手を入れている人もいる

勝敗を決する第一のカギはひもの巻き方である。

太さ二センチから三センチもあるひもの一端を木にしぼりつけ、他方を金剛力でひっぱりながらコマに巻いてゆく。

勿論少しでもゆるんではならず、また力の度合いが均等でなければならない。

巻き終ると木に結んだひもを解き手に巻きつける。

ここまでが幅跳びで言えば助走にあたる。

コマ競技に参加する男たちはいずれも筋骨たくましい大男揃いである。 |

気合もろともコマを投げ下ろした瞬間。

右にいる人がすばやく薄い板でコマをすくい上げる。

|

円盤投げに似た格好でコマを抱えた男たちは、気合いもろともコマを投げ落す。

このコマを投げる速さと、糸を引くタイミングと強さが、コマのスピードを決定する。

コマが落下する場所に、もう一人の男が待ち構えており、コマがふり落されると、間髪をいれずに柄杓(ひしゃく)のような平らな板ですくい上げる。

このすくい手の腕もまた、コマの回る時間に影響を与える。

すくい上げたコマは、金属でつくった筒型のコマの受け台に移され、あとは何時間回りつづけるか、時間を競うのである。

次々に運ばれてくるコマは、回り始めた時間を記された札の前で静止したように回りつづける。

ここの競技に参加するコマは、三、四〇分回りつづけるのが普通で、なかには一時間も回りつづけるのがあるというからすごい。

しかし。何といってもマレーシアらしい競技の圧巻は、鳴き鳥競技であろう。

主競技場から離れた学校の校庭の一隅に一〇〇本ほどの竹が立てられ、あたりは静寂に包まれている。

高さ一〇ノートルほどもある竹の先に籠が吊り下げられており、鳴き鳥と呼ばれる、鳩を細身にしたような小鳥が入っている。

その竹の下を数人の審査員が回って鳴き声を採点してゆくのである。

採点の基準は、声の強弱、音色と細かく分けられているが、何よりも声の終わりの伸びと微妙な震えが重要なポイントになるという。

何のドラマティックな見せ場もないこの鳴き鳥競技にも大勢の見物客が集まってくる。

柵の外に座り込み、息を殺し固唾をのんで、半日でも一日でもじっとしている。

勿論、採点は一日や二日では終らず、優勝が決まるまでには、普通でも一か月ほどかかるというが、

かつてトンビが襲って鳴き鳥が恐怖のあまり鳴かなくなった時には、最後の一羽が鳴くまで二か月待ったことがあるという。

驚くべき気の長さである。

しかし、本当に驚くべきは祭りそのものよりも、彼らが祭りに注ぐ情熱とエネルギーである。

コマ回しに敗れたものは、そのコマをさらに一分でも長く回るようにするために次の一年を費し、鳴き鳥を飼うものはさらによい鳴き声を出させるために鳥の飼育に精魂を傾ける。

勿論、優勝すれば賞金が貰えるとか鳥が高く売れるとかいう利点もある。

しかし彼らはそれに代わる収入を本業で得ようとはあまり考えない。漁期だからといって必死に魚を獲りまくることもせず、いくら椰子があっても大量に集めて売ろうとする人はむしろ例外である。

翌日暮らすお金があれば、その日は農作業をやめ漁を休んで、先祖代々伝わる太鼓を取り出し影絵芝居の練習をする。

祭りが終って数か月、やがてモンスーンの季節が訪れると、コタバルの大地は水に没する。

毎年のように、首都クアラルンプールから救援のヘリコプターが飛び、何人かは激流に押し流されて死亡する。

それでも人々は楽しむことをやめない。

雨さえあがっていれば、椰子の木にくくりつけられた大凧はモンスーンにあおられ、一晩中不気味なうなりをあげているというし、水に浸かった田畑の上では、船を浮かべて太鼓を鳴らし結婚式を挙げるという。

マレーの人々がこうしてカンボンと呼ばれるニッパヤシで包まれた村で生活を楽しんでいる間に、中国系の人々は都市の経済を握り、やがて国の経済をも牛耳るようになってしまった。

今、マレー人の首相はブミプトラと称し、マレー人を優先する政策を進めている。

政府の役人や軍人、驚官は優先的にマレー人を採用し、油椰子の開拓地にはマレー人だけを入植させ、事業の金融もマレー人を艇先させる法律をつくっている。

死んだシザク前首相は、

「ブミプトラは植民地時代につくられた不公平を是正する当然の手段だ」と語り、

「マレーシアはもともとマレー人の地だ」と言いきっている。

しかし今、特権を与えられたマレー人の事業ははかばかしくなく、中には優先権を金で中国系の人に売ってしまう人もいる。

マレー人を優先させれば国の経済を犠牲にしなければならず、国を富ませようと思えば、マレー人のマレーシアではなくなってしまう。

マレーシア首相の悩みはマレーシアだけのものではない。

東南アジアの開発途上国の多くは、経済自立のためには、民族性を克服しなければならないというあまりにも難しい問題を抱えている。

3 亀の卵は誰のもの top

これもまたマレーシア東海岸の話である。

東海岸の海の美しさは格別だ。

ことに三月から四月にかけてのすい込まれるような海の青さと、椰子の葉を渡るひそかな風は、東南アジアのなかで探してもそう滅多にはない。

しかしその一方で、マレーシアの東海岸は西海岸に比べて開発がずっと遅れている。

ここにはゴム園も油椰子の畑もない。つい一〇年ほど前までは道路もなかった。

人口も少なく、人々はわずかな漁と、猿を使った椰子の実取りで暮らしている。

一〇月から一月にかげて、激しいモンスーンの吹く浜辺では、椰子の木も西に折れ曲がり、実のつき方も西海岸に比べると貧弱だ。

しかし、椰子の木一〇本あれば飢えることはないという言葉どおり、この辺りの人々は椰子の汁を飲み、果肉を食べ、さらに殼をつぶして油をとり、その残りを燃料にしている。 |

モンスーンの季節を除けば、絵のように美しいマレーシアの東海岸。

|

“マレーのなかのマレー”という宣伝文句はけっして嘘ではない。

その東海岸に海亀がやってくる。

なかでもトレンガヌ州は、世界最大の海亀・体長二メートルもあるオサガメの産卵地として有名である。

ところが、このところ産卵にやってくる亀の数がめっきり減ってしまった。

かつて一晩に三〇匹から四〇匹の亀がやってきた浜でも、このごろは一晩一匹か二匹がせいぜいだというのである。

観光客相手に開いている浜辺の露店でも、テニスボールほどのオサガメの卵が一個六〇円もしている。

二、三年の間に三倍の値上げだという。産業らしい産業のない州政府にとって、亀は大事な財源である。

州政府は卵を集めて観光客や他州の都市に売っている。観光客がホテルや土産物屋に落す金と並んで、この亀の卵を売って得る収入が、州政府にとってばかにならない収入源であった。

まず、青海亀の産地として知られるパハン州の政府が、特別立法をつくった。 |

世界一巨大な亀・オサガメの産卵。

産むそばから監視人が卵をとり上げる。

|

(1)亀が最も頻繁にやってくる浜を、州政府の管理下におき、一般の人々の立ち入りを禁ずる。

(2)州政府の管理地で産卵された卵は、すべて州政府に属する。したかってこの地域内で卵を見つけた者は、州政府に届けなければならない。

(3)親亀を殺したり傷つけた場合、一か月以内の懲役または六万円から一三万円の罰金を課する。 |

そして浜辺に漁業局の卵の孵化場をつくり、卵を売る前に、ある一定の数の卵を優先的に孵化させることにした。

これらの政策のうち、州政府の最大の狙いは(2)にあった。

産卵のために浜にやってくる親亀が少ないということは、数年前に卵からかえった亀が少なかったことを意味する。

その理由を州政府はよく知っていた。マレー人は宗教上亀の肉を食べないが、卵は大好物である。

亀が去った朝の浜辺にはたき火の跡があちこちに残っている。

彼らは亀の歩いた跡から産卵した場所を見つけ出し、海水で茹でて食べてしまう。

残りは港に運んでこっそり売る。

ピンポン玉ほどの大きさの青海亀の卵でも、一個二〇円にはなるから大変な稼ぎになる。

政府が目をつけていた男にJという若者がいた。

まだ二〇歳そこそこの屈強のマレー人だが、遊び好きで本業の漁業には全く精を出さない。

その彼が、亀の卵を見つけるのが天才的にうまく、次々に仲買人に卵を売って大儲けをしているというのである。

政府の管理地に入ってとっていることはまず間違いないが、その証拠がつかめない。

困った州政府はついに逆手をとって彼を州管理地の見張人に指名した。

一晩中浜辺を歩きまわって産卵している亀を見つけ、その卵がとられないうちに役所に持ち込む役目である。

勿論、日給は払う。疑われていることをうすうす感づいているJはこの申し出を承諾した。

最初の二、三日、一緒について歩いた漁業局の役人は仰天した。Jの目、鼻、耳はまさに神業に近い。

親亀は上陸する前、波打際で何の障害もないかどうかじっと確かめる。

この時、人影でも見えれば亀はたちまち引き返してしまう。

障害がないとみた亀は少しずつ陸に上かってきて、産卵に適した場所を探す。

その間およそ三〇分。場所が決まった後、砂を堀り卵を産む準備に二時間。

この二時間半の間に、足音や人声が少しでもきこえれば、これまた亀は直ちに産卵をやめて帰ってしまう。

しかも広い浜辺である。懐中電灯もなしに亀に気づかれずに産卵している亀を見つけるのは容易なことではない。

しかし、Jは暗闇のなかで一〇〇メートル先の亀の歩く音をききわけ。五〇メートル先の亀の姿を見つけた。

亀が涙を流しながら卵を産み始めると、Jは容赦なく産むそばから卵を拾い集める。

腰に巻いていたサロンを首に下げるとたちまち卵を入れる袋に変わる。Jのサロンは亀の卵でみるみるうちにふくれていった。

しかし、その後もJが卵を売っているという噂は消えない。

どうも産卵した亀のうち何匹かの分は故意にそのままにしておき、翌朝家に帰る時に憶えておいた場所を掘って、持ち帰るらしいというのである。

当惑した政府が「真面目にやれば州政府の正職員にもなれるのだがら」と何度も言ってきかせたが、全く効きめがない。

さんざん考えた州政府は、今度は彼を孵化場で使ってみた。

孵化場は砂浜の一郭につくられ、同じ日に産み落された卵を日付を書いた木札の下に埋めておく。

卵のなかの亀は砂を通して適度な太陽光線と空気を吸収して次第に成長し、埋めてから四四日たった日の九時から一〇時ごろ卵がかえり子亀が誕生する。

Jが最初に埋めた卵がかえる日がきた。昼間から落着かなかったJは、日の沈むころには自分の埋めた卵の前に座り込んだ。

月が出てちょうど九時頃、かすかに砂の表面が揺れ次第に揺れ方が激しくなり、ついに最初の亀の頭がニョキッと出た。

やがて、二匹め、三匹め。まるで木の芽が出るように灰色の頭がのぞくと、その後はもうひきもきらず、次から次へと沸き出るように出てくる。

夜半過ぎ、Jは漁業局の人の教えどおり、産まれたばかりの子亀を海に放した。

海のなかインド親亀が子供たちのやってくるのをじっと待っているのだという。

砂の上に置かれた子亀たちはまるで親の待つ海を知っているかのように、一斉に海めがけて走ってゆく。

はじめて入る海にとまどい、打ち寄せる波に翻ろうされながら子亀たちは次第に沖合遠く見えなくなってゆく。

この夜、海に帰った子亀のうち、何匹がまたこの浜に戻ってこられるのだろうか? Jはすべての子亀が見えなくなった後も、じっと砂浜に立ちつくしていた。

翌日から、Jはせっせと卵を集めてきては砂に埋めた。そして自分がかえした子亀を放しては、去ってゆく海を見つめつづけていたという。

Jの心のなかに亀への愛情を育てさせた州政府のやり方は、百の説法や法律よりも有効であった。

何かにつけ現地従業員との間に問題を起こす東南アジア進出の日本企業にもきかせたい話である。

4

大人気・豆腐屋の市――フィリピン版座頭市―― top

マニラには教会が多い。

下町のキアポにも四〇〇年近い歴史を誇る大きな教会がある。

マニラに住む人でキアポ教会といえば知らない人はない。

そのキアポ教会から先が、日本の東京でいえば、さしずめ浅草橋の問屋街。

衣類、日用品、食料品などが他所より安い値段で並んでいる。

商店に混って、ところどころに映画館がある。

その映画館の看板の一つを見て驚いた。

顔をややうつむけた男が額越しに白眼をおいて、右手に仕込杖を構えている。

どうみても勝新太郎が演ずる座頭市だ。映画の題名は「タホー・イチ」、

タガログ語で“豆腐屋の市”という意味である。

映画館のなかに入ってまた驚いた。座席は満員。

観客は老人から若い女性まで様々で、シャツともはっぴともつかない衣服をまとった男が、凄味をきかして仕込杖を抜き放つと、観客の間からワーッという陟声があがる。

日本の映画館と変わらないではないか。筋はいたって他愛ない。

下町の裏長屋に、“イチ”という名の、金こそないが親孝行で正義感の強い豆腐屋が住んでいる。

天ビン棒を使ってのケンカが滅法強く、弱いものを助け、皆から鼻つまみになっているチンピラたちを次々に退治してゆく。 |

マニラの下町、キアポ付近の雑貨商。

籘細工、壁掛けからバナナや野菜まで売っている。

|

この豆腐屋の市が正義感と腕力を買われて麻薬取締官に採用される。

ところが市の活躍で麻薬の取引を妨害された密輸団が市の父親を殺してしまう。

怒りに燃えた市は阿修羅のごとく暴れまわり、ついに麻薬密輸団を追いつめ一網打尽にしてしまう。

裏長屋の生活を描いた前半は、寅さんシリーズを思わせ、モーターボートでの大追撃戦を展開する最後の場面は、“ゼロゼロセブン”ばりである。

しかも、はじめのうちは天ビン棒で暴れ回っていたタホー市が、悪の親玉と対決する山場になると、いつの間にか右手に抜身の刀を持って座頭市よろしく白眼でミエをきっているという、かなり無茶苦茶な筋立てある。

それが、座頭市など知らないマニラの人々に大うけにうけている。

映画の主人公は、今フィリピンで人気絶頂のコメディアン、ドルフィーである。

ドルフィーは一九二一年、機械工の父親と芸人だった母親の間に生まれた。

子供の頃の生活はそうとうひどいものだったらしい。

板を打ちつけただけの、家というよりも小屋といったほうがふさわしいような住居に、八人の家族がひしめきあって暮らしていた。

勿論、学校などには通えず。食事は一日二食しか食べられなかったという。

母親の血をひいたせいもあるのだろうが、早くから働かなければならなかった兄弟姉妹たちは一〇歳を過ぎると、次々に芸能関係の仕事についていった。

いわば旅回りの芸人である。

ドルフィーが芸能人の仲間入りをしたのは他の兄弟たちに比べてかなり遅く、一六歳の時であった。

歌手兼ダンサーであった。

歌やダンスにもかなり才能があったらしい。

フィリピンに来たビンボーダナオに認められ。前座をつとめるようになり、一九五二年には日本のナイトクラブでビンボーダナオの相手をつとめたこともあった。

その後ふとしたことで喜劇に出たところ、それが思いがけず大受けにうけ、それを機会にコメディアンに転身した。

以来ドルフィーの演ずる役はどれもこれも当たりっぱなし。

特に裏長屋の庶民生活を描いたテレビドラマ「ジェーンとマーシャ」は爆発的な人気を集めている。

こうして極貧の生活から出発した彼はみるみるうちに大金持ちになり、大邸宅を建て、豪華な毛皮を敷きつめたスポーツカーを持つようになった。

そしてついに、ムービーカメラ、照明機具。電源車などを手に入れ、カメラマンや裏方などのスタッフを抱え、念願のプロダクションをつくった。

彼が自分のプロダクションで手がけた第一作は、「キサミストリート」という映画である。

セットは使わず、ケソン市にあるスラム街の一郭をそのまま使っている。

キサミストリートという名前は、いうまでもなくセサミストリートをもじったものだが、キサミというのは、フィリピンの言葉でひさしとか梁(はり)などを意味する。

いってみれば、キサミストリートとは破れ長屋の横丁といったほどの意味である。

この横丁には様々な職業の人が住んでおり、泥棒やケンカが絶えない。

住民の多くは怠惰で、昼間から酒を飲みバクチを打つ。

そこに、学歴はないが正義感に溢れる庶民の味方ドルフィーが登場し、次々に悪を懲らし、人々の人望を得て、貧乏ではあっても平和で秩序ある町に仕上げるというお話である。

マルコス大統領が呼びかけているバランガイ(相互扶助)の精坤にもとづく新社会づくりを地でいっているような話だ。

要するにドルフィーの演ずる映画やテレビドラマはどれも筋立が共通している。

まず、場面が裏長屋であり、主人公は貧乏ではあるが正義感が強く、最後は主人公が悪を懲らし幸せな社会を築く。

しかも映画やテレビの主人公のイメージにはドルフィー自身のイメージが二重写しになっている。

映画やテレビの中で主人公が庶民の人気者になってゆくのにつれてドルフィーそのものも庶民の英雄になってしまった。

映画ロケの最中、学生、婦人団体、さては牧師までが文化祭だ慈善事業だと寄付を乞いにやってくる。

庶民の英雄ドルフィーとしてはこれらの要求を断わるわけにはいかない。

まして身内ともなればなおさらである。

ドルフィーはまずマネージャーとして兄と妹とその亭主、それに叔父さんと伯母さんを抱えこんだ。

俳優、スタッフとなると、もう義兄弟だとか、そのいとこだとか、そのまた友人だという人々が、たとえ端役でもよいからと群がってくる。

こうして貧窮の出のドルフィーは、英雄になった途端に何十人何百人の家族、親戚、知人にぶら下がられてしまった。

ドルフィーのような例は、東南アジアではけっして珍しくない。

タイでもインドネシアでも、解放前のベトナムでも、似たような話はいくらでもきいた。

一族のうちの一人が金持ちの家に住み込むと、たちまち家主が分からないほどの居候が住みついてしまったり、インドネシアの将軍が部下や一族を養うために汚職をしなければならないというのは、いずれもこうした例の一つだろう。

良くも悪くも仲間どうしの助け合いの強さは東南アジアの人々の生き方の特徴的な側面の一つである。

top

**************************************** |