|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第七章 東南アジアと日本人

けれども、時代の流れと世代の移り変わりにつれて、それすら、かすかな過去の記憶になろうとしている。

『“南進”の系譜』のなかで矢野暢は、

「日本人は東南アジア、あるいは日本と東南アジアとの過去の関わりについての知識を、国民的常識としてはほとんど共有していない。

また、東南アジアを知るということがどういうことを意味するかさえ、分かっていないのではないか」

と記している。

この章では、一〇〇年にわたる日本と東南アジアとの関わりとは何であったのかを多少なりとも知ってもらえるように、いくつかのナマナマしい具体例を紹介したい。

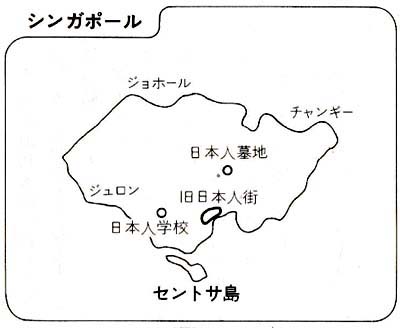

1 シンガポール日本人学校――日本人進出の歴史――

新校舎落成

一九七六年四月一七日。シンガポールの中心からやや西より、クレメンティー道路沿いに日本人学校の新校舎、が落成した。

地上四階、全館冷房、鉄筋コンクリートづくりの校舎には、テレビカメラのあるスタジオから英語を習うLL教室まで備えられている。

日本人学校としては、世界で最大かつ最高の施設を備えるこの学校は、総工費八億円、そのほとんどは在シンガポール日本企業の本社からの寄付によるものである。

式典の当日、照りつける日ざしの下で、会場の屋内体操場の周りは華やかな雰囲気に包まれていた。

臨時の駐車場に入り切れない車が道の両側に並び、そのたかを日本人商社の支店長や合弁会社の社長たちが、マレー人やインド人のお抱え運転手の運転するベンツで次々に乗りつけてくる。

壇上に並んだ大使、日本人会長など在シンガポール日本人を代表する人たちの挨拶が終ると、この日のためにはるばる日本からやってきた藤山一郎によって新しい校歌が披露された。

詩、曲ともにシンガポール在住邦人から募集したもので、最後に補筆したのが、シンガポールにいたことのある藤山一郎であった。

陽を受けて光るやしの木

庭にたち 見あげれば

青空はひろがるよ

たかく ひろく

世界の果てまであれらの夢を

伸ばそうよ |

ポテ・初子

日本人学校で華やかな落成式が行われているちょうど同じ頃、シンガポール北西部、チュアン・ホー・アベニュー沿いの日本人墓地を一人の老婦人が訪れていた。

輝くような白髪を後に束ね、髪の毛と同じように白いハンドバックを手に、これまた白いハイヒールを危げもなくはいている。

背はそれほど大きくない、というよりもむしろ小柄なほうだが、明治時代の女性を思わせる古典的な日本女性のしとやかさと、西洋の上流女性のなかでも通用しそうなモダンな雰囲気を併せもっている。

一九〇〇年生まれというよりも、明治三三年生まれと言ったほうが似つかわしいこの女性は、名前をポテ・初子といった、

シンガポール日本人学校の第一回卒業生である。

初子はアーチ型につくられた鉄の門を入ると、日除けの傘を畳んで静かに一礼した。 |

ボテ・初子

|

門から真直ぐに伸びた道の左側には細長い石柱が並び、その奥に「殉難烈士の碑」と書かれた石碑が建っている。

第二次世界大戦の後、チャンギー刑務所で処刑された戦犯一三五柱の霊を祀ったものである。

道を挾んで右側には、明治、大正時代からシンガポールに在住した邦人の墓が並んでいるが、ひときわ高い所に、辺りを見下ろすように建っている御影石づくりの墓石の表には「南方軍総司令官寺内寿一元帥の墓」と書かれている。

墓地の東奥、生い茂る木立ちの下に半ば自然のままの石をいかした墓は、ロシアからの帰途、インド洋上で病死した明治の文豪、二葉亭四迷の墓である。

ポテ・初子は、しかし、ひときわ目立つこうした墓には目も向けず、墓地の北外れに、すすぎに似た雑草に埋もれるように立ち並んでいる高さ三〇センチほどの小さな墓標の群に足を向けた。

小さな石の墓標は三二六柱、木の墓標が三九柱、饅頭が五六柱。風雨にさらされた墓標の表面には、よくみると、かすかに「精霊菩提」とだけ刻まれている。

これが、明治、大正、昭和の三代にかけて日本から送りこまれた、いわゆるカラユキさんの墓であった。

誰のものか名前右記されていない墓標ではあったが、ポテ・初子には懐かしい人たちが何人もいた。

初子が姉のように慕い袖にすかって歩いた女性もいたし、一緒に日本人学校に通った友だちもいた。

カラユキさんの街

ポテ・初子が生まれたのはシンガポールの花街である。

ハイラム・ストリート、マラバ・ストリート、ブギ・ストリートに挾まれたかっての花街は、今は中華食堂街になっている。

当時、娼館はハイラム街○番娼館というように呼ばれ、その間に「新喜楽」「玉川」「柳行亭」といった料亭が、なまめかしい提灯やぼんぼりを灯していた。

花街の外側の表通りには雑貨店、呉服屋、歯科医が軒を並べていた。

かって妓楼を経営していた村岡伊平治は、その自伝にこう記している。

「どんな南洋の田舎の土地でも、そこに女郎屋ができると、すぐ雑貨屋ができる。日本から店員がくる。

その店員が独立して開業する。会社が出張所を出す。

女郎屋の主人もピソプと呼ばれるのがいやで商店を経営する。

一か年内外でその土地の開発者がふえてくる。

そのうちに日本の船が着くようになる。次第にその土地が繁昌するようになる」

この文章にもあるように、明治から大正にかけての日本の東南アジア進出の歴史は、娘子軍と呼ばれた娼婦の輸出で始まった。

娼婦の多くは九州の天草や島原出身の極貧家庭の娘たちで、片道の切符だけを持って、北はシベリアから中国、南は東南アジアからインド、アフリカにまで売られていった。 カラユキさんという言葉は「唐人(からひと)行」または「唐国(からくに)行」という言葉がなまったものである。

日露戦争直後の最盛期には、東南アジア全域で六、〇〇〇人のカラユキさんが、年に一、〇〇〇万ドルを越す外貨を獲得していたという。

特に公娼が制度的に認められていた英領植民地にはカラユキさんの数が多く、シンガポールでは、明治三五年。妓楼の数八三軒、娼婦六一一名、二年後の明治三七年には娼家一〇一軒。娼婦六〇一名と統計にある。

ポテ・初子が生まれたのは、まさにシンガポール花街の最盛期であった。

初子は生まれるとすぐに近くへ里子に出された。

初子はその時のことをあまり話したがらないが、当時カラユキさんがみごもると、出産直後に里子に出すのがならわしであった。

初子が物心ついた時に見た光景は、まげ姿で、羽二重や友禅を着た女性が男をさそっている姿であり、吹き矢、分回し、玉転がしといった大道芸が繰り広げられる傍を人力車かゆくという、日本さながらの光景であった。

しかし、こうした華やかさの陰で、南洋の暑さと、衛生管理の悪さに耐えかぬた娼婦たちのかなりの数が若くして死んでいった。

その多くは二〇歳になるかならぬかであったという。

シンガポール日本人墓地は、こうして若くして死んでいったカラユキさんの霊を慰めるためにつくられたのが、その始まりであった。

日本及日本人社刊行の「南洋の五〇年」は、その間の事情をこう記してしる。

| 「娘子軍は世界無宿のルンペンとみなされ、彼等の病者は海峡植民地に華僑富豪、陳 徳勝が建立した慈善病院に托する外致し方なく、その死者は獄死者及び斃馬の埋葬地に送られ、あたかも日本にて行倒れを処分する如くなりしを哀れに思い、幸い渋谷銀治氏が、曽て上海に在り本願寺の事業たる慈善会墓地の制度を知っていたので、二人力を併せ政庁に願って日本人墓地を創設し、囚人墓地に埋められていた同胞二七人の白骨を牛頭馬骨の間より掘出し、新墓地に改葬し、無縁塚を建立し、永久に同胞相憐れむ情を表したのであって……」 |

また、シンガポール政府法務省の土地台帳には、

「一八九一年六月二六日、F00TUOKEE、SEEBIA、KHI・NACHRの三名、自己の所有地六エーカーと隣接の公有地二エー力―を合せ墓地の使用を申請、認可さる」とある。

F00TUOKEEとは二木多賀次郎のことであり、SEEBIAは渋谷銀治、KHI・NACHRは中川菊三のことで、いずれも娼館や雑貨商を経営して巨富を築いた人たちである。

|

日本人学校第1回修業式(大正3年、東洋ホテル間借時代)。

前から2列目の左から5人目、りボンをつけている少女がポテ・初子。

|

日本人学校第一号

日本人墓地が日本人有力者の手によって造られた公共施設の第一号だとすれば、日本人小学校はその第二号であった。

大正元年一一月三日、明治天皇の天長節を記念してシンガポールにはじめてつくられた日本人学校は、歯科医師山本作次郎、医師西村竹四郎などの寄付によるものであった。ミドル・ロード・三一番地にあった日本人経営の東洋ホテルを借りたもので、いってみれば寺小屋のようなものであったが、ポテ・初子はその第一期生として入学した。

児童の数は一年から六年まで合計二四名、教師は宮脇という若い男ただ一人であった。

教科の内容は小笠原流の礼儀作法から国語、修身にいたるまで、日本のそれと全く変わらなかったという。

大正三年には最初の修業式がホテルの正面で行われた。

この時の写真が日本人小学校として残っている一番古い写真である。

真ん中に座った、たった一人の教師の背後には陸軍駐在武官が列席している。

高等科は三人で、ポテ・初子の他にハリマ屋という映画館の娘もいたという。

その後、校舎はベンクーレン・ストリート、ウィルキー・口ード、ショート・ストリートと転々とし、大正九年、在留邦人の寄付でついにウォーターロー・ストリートー五五番地に独立した校舎が完成した。

この時生徒の数はすでに一〇五名に達していた。

元日本人小学校在校生

当時の日本人学校で学んだ人たちは、ほとんどすべて、戦前戦後に日本に引揚げており、当時の在校生をシンガポールで探すのは容易なことではないが、私たちはようやく二人の元日本人小学校在校生を探し出すことに成功した。

一人は、「シンガポール占領秘録」を書いたかっての昭南市教育科長、篠崎護の妻、篠崎貞子であり、もう一人は、インドネシア大使館のなかで日本レストランを開くかたわら観光案内業を営んでいる平山幸一である。

篠崎貞子は、ハイラム・ストリートの写真屋の娘で、勝気で頭のよい女の子であった。

また平山幸一は中国人の父親と日本人の母親の間に生まれた混血であった。

当時、シンガポールで生まれた子供たちは日本国籍の他に英国籍を併せ持ち、日本人学校の授業が終ると英語学校に通った。 |

篠崎貞子

|

英領植民地だったシンガポールの共通語は英語で、日本人街を一歩出ると英語を知らないと道も歩けないほどだったから、日本人の子供たちにとって、英語を習うことは必須条件だったのである。

その上、子供たちは一等国民としての誇りを持てと言われっづけ、大変な頑張り屋が多かったらしい。

英語学校でも、他の国の生徒を抑え、一番から五番までは日本人がしめたという。

ポテ・初子も、篠崎貞子もずば抜けた成績で英語学校を終了している。

しかし、生徒たちの「日本化」を狙った小学校の教師たちには、それでも、南方育ちの児童ははがゆくうつったようである。

矢野暢の『「南進」の系譜』によると、昭和一一年に、日本人学校の校長をしていた鈴木了三は、

「此処の子供たちを教えて驚くことは、いかに彼らに感激性がなく、弾力性がなく、また負けじ魂がないかということです。

内地の子供だちと比べると頭脳はいいほうではありません」と言っている。

ところで、ポテ・初子、篠崎貞子、平山幸一など、南洋で骨を埋めようとする人たちの子弟が、花街の近くに住み、下町派と呼ばれていたのに対し、グダン(ゴーダウンがなまったもの)と呼ばれる、ラッフルズ・プレースを中心としたビジネスセンターに住む人たちがいた。

三井、三菱など大商社の出向社員たちで、俗にグダン族と呼ばれ、大正末から昭和初期にかけて急速にその数を増していった。

こうしたグダン族子弟の急増のため、せっかく建てた校舎はたちまち手狭になり、増築計画が持ちあがった。

しかし、おりあしく済南事件(昭和三年五月に起こった事件で、山東省に入った国民革命軍に対して、日本軍が在留邦人保護の名目で出兵、日中の衝突に発展したもの)が起こり、シンガポール中国人の対日感情は極度に悪化、日本商社は猛烈なボイコットを食い、寄付どころではなくなってしまった。

ポテ・初子も、篠崎頁子も、一時は買物にも出られず、家の中に閉じこもりきりだった時期があったという。

こうした窮迫したなかで、日本人学校増築のために献身的な努力をしたのは、下町派の人たちであった。

なかでも、日本人歛鳧西村竹四郎たちぱ、何にかえても学校のことだけはと、八方金策に走る傍ら、自らも生活を切りつめ莫大な寄付をした。

こうして、昭和九年ついに増築が完成した。

この学校吭現在スタンプオード・ガールズスクールとして、シンガポールの女子生徒の教育に使われている。

正門の前にあった二宮尊徳の像こそ取り払われているが、教室や講堂、職員室など校舎はほとんどそのままで、桜の花が彫られた講堂の演壇もそのまま使われてしる。

変った所といえば当時天皇陛下の額がかけられていた場所に、シアーズ大統領の写真が飾ってあることぐらいだ。

戦争前夜

折しも、日本では、軍国主義への道が急速に進んだ時代で、この学校でも日本人子弟は徹底した臣民教育を受けた。

毎朝教育勅語をきかされ、君が代を歌った。

子供たちの中にも、神国日本を誇りに思うものが多くなり、成績優秀で恵まれた家庭の子供たちは、中学校から内地に渡り、高等教育を国内で受げ、そのままシンガポールに戻って来ないものが多くなった。

篠崎貞子も、中学を終えると高等女学校を受験するために日本に渡った。

日本に向かう舳の中には、同じような生徒が何人かいて、船のなかで速成の受験勉強をしながら帰国したという。

しかし、ポテ・初子はそのままシンガポールに残った。というよりもシンガポールに残るしか方法がなかったと言う陪うが正しいだろう。

日本に身寄りは全くなかったし、養母が女手一つで旅館を経営しているのを見捨てるわけにもいかなかった。

そして何よりも、ポテ・初子にとって故郷はシンガポールしかなかったのである。

初子の友だちにも同じような境遇の人たちが何人かいた。

なかには、日本人学校を卒業するとすぐ芸者になるものもあった。

初子も家業を手伝い、時には座敷に出ることもあったと言っている。

その間。大正八年には廃娼令が出て、公に妓楼を営業できないことになっていたが、料亭や旅館に芸者を揚げて遊ぶ人は跡を絶だなかった。

初子の養母が経営している旅館には、当時マレー半島でゴム園や鉱業を営んでいた石原産業や千田商会の社員たちが、休みになると出てきては泊っていったという。

なかには初子を見染めたものも何人かいたらしい。何しろ初子の美貌は、シンガポールの日本人で知らない者がないぐらいだったというのだから、

しかし、結婚となると、なかなかうまくゆかなかったようだ。たいていは、日本にいる男の両親が外地にいる女性との結婚に反対したというし、なかには、相思相愛の仲になりながら、日本に帰ると手紙もくれなくなってしまった相手もいたという。

初子は、こうして養母が死去するまで独身を通した。初子はすでに三〇歳になっていた。

母親がいなくなってしばらくして、人を介して真面目なビルマ人がいるがお見合をしないかという話が持ち上がった。

相手はケッペルのドックで働いている造船技師であった。

この時の気持を初子はこう語ってくれた。

「若いうちは、結婚の相手は日本人と心に決めていたのですが、それが適(かな)わず、年は三〇になるし、母もいなくなり、日本人の身内は一人もいなくなって、もうどうでもよいと思うようになりました。

紹介されたポテは、優しい良い人で、共白髪までという年ごろも合い結婚しました。

今では、これでよかったと思っています」

もう一人、父親が中国人である平山幸一にとってもご氷住の地はシンガポールしかなかった。

幸一は日本人学校を卒業すると、インドネシアを相手に貿易業を始めた。香料や鉄鉱石の仲買である。

しかし、中国大陸での戦火が激しくなるにつれて、幸二が日本人の血を引いていることが災いし、シンガポールの中国人から売買を拒否されるようになった。

中国人と日本人を両親に持つ幸一は、何とも割り切れぬ思いだったと後になって語っている。

ところで、はじめて祖国を見た篠崎貞子は、身の引き締まるような感激を覚えた半面、何事にも締めつけが厳しくなってゆく時勢に、強い反発も覚えたようである。

ともあれ、貞子が高等女学校を終えた時、折あしく日中戦争が起こり、シンガポールへ戻ることができなくなってしまった。

開戦

満州事変、日中戦争と風雲が急になるのにつれて邦人の帰国が相次ぎ、日本人学校も、昭和一六年の開戦時には、教師三人と生徒数人しか残らなかった。

その三人の教師も、開戦と同時にイギリス軍によって抑留され、インドに送られてしまった。

シンガポールの英軍は、開戦当時シンガポールに在留していた日本人すべてを、インド、ビルマ、中近東の三か所に分離して抑留したのである。

ポテ・初子はビルマ人と結婚していたために抑留を免がれたが、平山幸一は、日本人教師とともにインドに送られ、五年間の抑留生活を強いられた。

その間に彼は抑留所内でマレーシア生まれの日本女性と結婚している。

やがてシンガポールは日本軍に占領され、昭南特別市と改称される。

篠崎貞子は、シンガポールが日本軍に占領されるとすぐに、父親に連れられて上海からシンガポールに戻った。

貞子は昭南特別市の市役所に徴用され、そこで、当時教育科長をしていた護と結ばれる。

シンガポール占領中日本軍が犯した残虐行為の数々と、その事がシンガポールの人々に残した反日感情の根深さは、後に「語り継がれる悪夢の時代」で触れるので、ここでは省くが、篠崎護と貞子の二人はその怒濤の時代を身をもって体験した。(この時代の経緯は篠崎護著「シンガポール占領秘録」に詳しい)

昭南市発足とともに、それまで閉鎖されていた日本人学校は、「昭南特別市第一国民学校」として再発足した。

教師は、イギリス軍捕虜との交換で帰された、

かっての日本人学校の教員であった。この時の日本人教師は、日本人学校の教育だけでなく、現地の小学栓や、師範学校での日本語教育にもたずさわり、休む間もない忙しさだったという。

やがて日本の敗北が濃くなり空襲が多くなると、子供たちは学校に寄宿して授業を受けるようになった。

その授業も次第に少なくなり、低学年の生徒は糸を引くように日本に引揚げ、高学年の者は第七方面の司令部で給仕として働くようになった。

敗戦

やがて敗戦。シンガポール在住の一般邦人は、英軍が上陸する前にシンガポール西端のジャングルを切り開いて集結所をつぐり、自主的にそこに移り住んだ。

食料を自給するために土地を開墾し野菜や果物を栽培したが、とてもそれだげでは足りず、人々は草やパパイヤの木まで食べたという。

篠崎貞子の夫、護は連合軍に連れ出され。戦争裁判の通訳をするようになるが、貞子も日本軍が各種の施設を英軍に引き渡す際の通訳として徴用された。

離ればなれになる時の夫婦の合言葉は「急いで死ぬな」ということであったという。

いつ日本に帰れるかわからない子供たちのために、抑留所の中に学校がつくられた。

ジュロン国民学校である。抑留所建設委員の一人で、終戦まで日本人学校の教員をしていた石井肇が中心になって建設したもので、はじめは丘の上に天幕を張っただけのものであったが、やがて子供だちと一緒に井戸が掘られ、校舎や寄宿舎が建てられた。

石井によると、一番困ったのは女の先生が教える自信を失ったといって先生をやめてしまったことだという。

それでもこのジュロン国民学校は、抑留された日本人のほぼ全員が日本に引き揚げる昭和二一年の三月までつづいた。

篠崎貞子は二一年に日本へ帰った。

ポテ・初子は戦時中日本憲兵隊の通訳をしたため戦後はスパイ呼ばわりされ、外出することもできず、ほとぼりのさめるまでじっと家の中に閉じこもっていた。

そして、平山幸一は夫婦でじっくりと話し合った結果、シンガポールに残ることに決意した。

夫婦ともに日本を知らず、「どうせ苦労するなら慣れた所でしょう」ということになったのだという。

こうして終戦後三年経った昭和二三年には、戦争裁判の関係者とシンガポール人として生きることを決意した人たちを除いて、シンガポールから日本人はいなくなってしまった。

しかし、この僅かの間に帰国を待ち兼ねて病死したり自ら命を絶った日本人の数は四一人にのぼった。

日本人学校再開

戦後、日本人としてはじめてシンガポールを訪れたのは、篠崎護であった。

一九五一年(昭和二六年)一月末、彼はセメントを積んだ船に乗ってシンガポールを訪れ、帰路はバトパハからボーキサイトを積んで帰った。

戦後再開された貿易の第一号である。

篠崎護は、上陸こそ許されなかったが、戦時中、厳しい軍の施政と住民の間に立って、陰に陽に住民をかばった行為のゆえに大歓迎を受けた。

翌年の一九五二年には総領事館が開設され、五四年にはマレー半島で初の日本とシンガポールとの合弁会社の設立が許可された。

それ以後の日本人の進出ぶりは目をみはるほどであった。

日本人の収容所があったジュロンには、日本・シンガポール合弁の工場が次々に建ち、ビジネス街シェントン・ウェイには日本の商社や銀行が軒を連ねて進出した。

そして一九六六年八月、ダルベイエステイトに、ついに日本人学校が開校した。歴史は繰り返す。

開校時の学校の規模は教師三人、児童の数二七人。大正元年、ポテ・初子が入学した時とほとんど変わりなかった。

教師三人といっても、二人は校長夫妻であり、残りの一人市園郁子は現地採用のにわか教師であった。

大学の教職課程を卒業した郁子は、シンガポールに赴任していた商社マンと結婚してシンガポールに来たところ、突然教員になるよう懇請されたというのである。

「嫁ぐ先がシンガポールたというだけでも驚いて緊張していたのに、着いたとたんに学校の先生になってくれと言われた時は、本当にびっくりしました。

日本人会のほうはすでに夫を説得済みで、夫もやれというので、しぶしぶ引き受けましたが、まるで市園の許に嫁に来たというよりも、日本人学校にお嫁入りしたみたいでした。

とにかく忙しくて、子供を生んだ時だってお産の当日まで学校に出たのですから」

市園郁子は当時のことをこう語っている。

また、当時は日本に対して「血債追討」が叫ばれていた時で、対日感情は極端に悪く、「ジャパニーズ・スクール」と書いたシャツは学校のなかだけでしか着られず、夜の一人歩きもできなかったという。

それでも生徒の数はどんどん増え、校舎はスイスコテージ(昭和四三年〜四六年)、ウェストコースト・ロード(昭和四六〜五一年)と移動し、その度に校舎は大きくなり、教員の数も増えていった。この点も、戦前の学校に似ている。

また、教科の内容が日本と同じという点でも戦前の日本人学校と変わらない。

ただ、戦前は徹底した臣民教育が行われていたのに対して、戦後は受験教育が行われているという内容の違いがあるだけだ。

日本ではやっている漫画や歌は、あっという間にシンガポール日本人学校でも流行するし、ワークブック、テストブックの類は街の本屋で売っている。

ただ戦前と戦後で大きく違ってしまったのは、戦後のシンガポールにはいわゆる下町族がいなくなってしまったことである。

戦後の企業進出による日本人の多くは、二年、三年という短期滞在者で、日本人学校の生徒の出入りは激しく、生徒数は“その日次第”としか言えないのが現状である。

ちなみに一九七六年の生徒の出入り数は、一か月当たり平均三〇人にのぼっている。

特に、入試地獄の余波を受けて、高学年になると別居帰国するのが常識のようになっており、小学校六年の時三組あった学年が、中学一年には二組に減り、中学二年になると一組、中学三年の終りには五、六人になるというのが普通で、ひどい年には、中学三年生が一人になってしまったことさえあった。

父親は日本を向いて仕事をし、子供も日本の受験のことを考えながら学んでいる。

もう一つ、戦前と戦後と大きく変ってしまった点は、戦後の日本人の生活が、地元の人に比べて格段によくなったことである。

戦前の日本人、特に下町族は、土地の人と同じような家に住み、その努力で一歩一歩地歩を築いていった。

それが、戦後は、シンガポールにやって来たばかりの若い商社員が、平均シンガポール人の二か月分の収入に匹敵する家賃を払い、マレー人の運転手を抱え、中国人のお手伝いさんを雇い、インド大に芝刈をさせている。

休日には、子供たちは母親と一緒に厳しい会員制をしいているゴルフクラブに行き、母親がゴルフをしている間、豪華なプールで水泳を楽しむ。

時にはプールサイドに大勢の友人を呼んで誕生会を開くこともある。

それはもう、シンガポールの平均的な子供たちから見れば夢のような世界である。

このような特権階級の生活に浸り、母親がお手伝いを叱りつけ、運転手の勣きがのろいと言って愚痴をこぼすのを見ききして育つ子供たちの意識が、戦前とは全く違うものになってゆくのはむしろ当然のことだろう。

戦後、スイスコテージに日本人学校があったころ、戦前の卒業生たちが、懐かしさのあまり訪ねてきたことがあった。

はじめのうちは嬉しそうな顔をしていた卒業生たちが、先生の話をきき、車で送迎される子供たちを見ているうちにすっかり興醒めてしまい、その後は全く縁が切れてしまったという。

逆に、戦後の学校の先生や卒業生たちは、戦前の日本人学校が、自分たちの学校の前身だという意識はほとんどないようにみえる。

新校舎落成を記念して日本人学校が作成した資料には、日本人学校の戦後の歴史しか記されておらず、「開校満九周年」と副題がつけられていることが、そのことを象徴的に示している。

忘れ去られる過去

新校舎の落成式が行われた日の夜、ポテ・初子は、いつものように夫マウンと、遊びに来てした長男の家の孫と三人で夕食をとって卜た。

造船技師をしていたビルマ人のマウソはすでに八〇を過ぎ、今は恩給暮らし、息子と娘はそれぞれ家庭を持ち、二人とも近くの公営アパートに住んでいる。

息子夫婦も娘夫妻も共働きで、パートのお手伝いさんを雇っている。全くの平均的シンガポール人の生活である。

初子は、戦後ほどんど日本人とつき合うこともなく、日本語は滅多に使ったことがないというが、そのことが信じられないほどに丁寧できれいな日本語を話した。

「日本に行きたいとは思いませんか?」

「それはもう……。親の生まれた国ですから、例え一目でも見たいものだと長い間思いつづけてまいりましたが、今はもう夫も私も年をとり過ぎてしまって……」

「マウンさん。初子さんを良い妻だと思いますか?」

「ええ、私にとっては過ぎた妻だと思っています。今も、心から愛していますよ」

「初子さんは?」

「共白髪までと思ってきましたけれど、今ふり返ってみて、幸せだったと思います。良い主人でした」

初子の物腰を見、話をきいていると、この日本に住んだことも見たこともない女性に、今の日本が失った伝統的な美しさがあまりにも色濃く残っているのを見出し、何とも奇妙な感情に襲われる。

シンガポールに今、日本人が五、〇〇〇人もいることや、まして日本人学校が新築されたことを初子は何も知らなかったが、そのことを話しても、反応は、全く別の世界に対して示す驚き以外の何ものでもなかった。

同じころ、篠崎貞子はシンガポール港に近いYMCAで日本語を教えていた。

目を輝かせ、身を乗り出し、もう楽しくて仕方がないといった様子である。

「日本に帰りたくありませんか?」

「全然思いませんよ。子供が成人するまでは日本にいましたけど、もう母親の勤めは果たしたし、ここでお役に立てる限りは……と思っています。

寒いのは嫌いだし、大体がせせこましいのぱ性に合わないんですよ」

貞子が教えていたクラスの生徒たちはほとんどが、日本の商社や銀行に勤めている人か、もしくは日本人相手の商売をしている人たちである。

現在゛シンガポールにいる日本人と最も密接に接しているシンガポール人に日本語を教えながら、貞子の日常生活は、日本人と接触することがほとんどない。

ただ一人、平山幸一だけは今も多くの日本人と接触を持っていた。

ただ、その日本人とは、観光客と戦前、戦中の人たちである。

戦前、戦時中に幸一とつき合っていた日本人たちは、今も毎年一度シンガポールにやって来る。

一種の里帰りであった。

今、シンガポールに在留している日本人が、果たして、帰国後もこれほどまでにシンガポールを懐かしんでくれるだろうかと、幸一は疑問に思っている。

その幸二がこう述懐した。

「昔の日本人は謙虚でした。今の日本人はシンガポール人の心を計らなさ過ぎます。

日本レストランの日本人ウエイトレスは、客の前で現地の女の子を叱りつけます。

なかには高い物を注文しないからといってシンガポール人の客を嫌う店もあります。

ゴルフクラブで日本人だけが大勢集まって賞品のやりとりをしているのも反感を買っています。

とにかく、日本人は過去のことを忘れ過ぎます。知らなさ過ぎます。

シンガポール人は、首相や総商会の会頭から一般の市民に到るまで、あの戦争中の忌わしい思い出をけっして忘れようとしません。

それなのに、最近シンガポールにやってくる日本人たちは、そのような過去があったことさえ知らない人が多いようにみえます。

私は、この関係が逆だったら、両国のためにもどんなにかよいだろうと、つくづく思うのですが…

しかしこうした戦前、戦中の在シンガポール日本人や、シンガポールのことを知らない日本人はその後も増え続けている。

そして日本人学校は、新築二年後に早くも増築工事が始まった。

2 語り継がれる悪夢の時代――シンガポール――

セントサ島

シンガポール港のすぐ西側に、本島によりそうように横たわる大きな島がある。

シンガポールが観光の目玉にし、国民のレジャーセンターにしたてあげようとしているセントサ島である。

“セントサ”とは“平和で静かな”という意味。島にはサンゴ園、水泳場、海洋博物館、ローラースゲート場など、様々なレジャー施設がつくられ、その間をカラフルな幌をかけたワゴンや、真赤な二階建てのバスが行き来している。

セントサ島の、中心より西よりの小高い丘と、シンガポール本島の海岸に近いマウント・フェーバーの頂上との間はロープウェーで結ばれ、ジャーデン・ステップと呼ばれる港からはフェリーが通っている。

島は半官半民のセントサ島開発会社が管理しているが、その張尻を見ると、島の収入の大半は東側にあるゴルフ場からあかっている。

メンバーシップのうるさいシンガポールでは、誰でもできる数少ないコースの一つで、海越えのショートホールなど雄大な景色が人気を呼んでいる。

セントサ島年鑑によると、ゴルフ場利用者の八五パーセントは日本人で、観光客だけでなく、シンガポール在住の日本人もセントサと言えばゴルフ場だと思いこんでいる人が多い。

しかし、この島の西半分には、多くの日本人の知らない、日本軍占領時代の暗い歴史が記録されている。

死後の島

一九六九年まで、セントサ島はブラカン・マテーと呼ばれていた。

ブラカン・マテーとはマレー語で「死後の島」という意味である。

この不吉な名前に象徴されるこの島の忌わしい過去は、第二次世界大戦の時に遡る。

開戦直前、ブラカン・マテーは島そのものが要塞であった。

一九世紀の末イギリスの手で構築された島西端のシロン要塞を始め、島のあちこちにトーチカがつくられ、一五インチ砲を始めとする大砲は、やがて南の海に現れるであろう日本軍に向けてピタリと照準を合わせていた。

しかし、南の海に姿を現すはずであった日本軍は意表をついてマレー半島を南下し、シンガポールの北端ジョホールから攻撃を開始した。

こうしてブラカン・マテーはついに戦場となることがなかったが、そのことが、やがて島が処刑者の血に塗られる遠因となったのであった。

“日本軍ジョホールに迫る”の報に接した時、防衛網の主力を南に向けて布陣させていたパーシバル英軍司令官はろうばいした。

そして正規軍の反転が間に合わないとみたシンガポール総督は、チャンギー刑務所に収容されていたマレー共産党員を出獄させ、抗日義勇軍として日本軍に抵抗させた。

義勇軍はダル戦闘隊と呼ばれ、林謀盛以下二、〇〇〇人の華僑からなり、勇猛果敢な戦いぶりで、数日間日本軍の占領を阻止した。

この勇敢な行為が、日本軍占領後、華僑粛清という忌わしい出来事を引き起こすことになる。

ロンドンタイムスの特派員イワン・モリソンは、抗日義勇軍の闘いを紹介した記事のなかで、早くもそのことを予感し、

「この結果、中国人が日本軍によって報復されるのではないか」と書いている。

昭和一七年二月一五日、日本軍司令官山下奉文(よしぶみ)大将と連合軍アーサー・パーシバル将軍との間に、あの有名な“イエスかノーか”という激しい談判があった後、シンガポールはついに日本軍に占領され、昭南島と改称された。

そして四日後の二月一九日、燃えつづける重油の黒煙で朝から夕暮のように薄暗い街角に、軍司令官名の布告が次々に張られていった。

「布告

昭南島在住の華僑で一八歳から五〇歳までの男は、二月二一日の正午までに、左に掲げる地域に集合せよ。

集会場所

アラブストリート、ジャランプッサー広場

リババリー道路南端の広場

カランとディランの交差点のゴム園

ダンジョンパーカー警察前

ハマレバー道路とチャンギー交差点

違反するものは厳重に処罰される

尚、各自飲料水及び食糧を携行すること

大日本軍司令官」 |

憲兵たちは一軒一軒しらみつぶしに家を検索し、隠れていた男たちは銃剣で脅され連れ出された。

この時尋問を受けた者は、華僑全人口の四分の一を越える八〇万人にのぼったといわれる。

尋問を受けた者のうち、軍司令部が指定した粛清(しゅくせい、処分)の対象は次の人たちであった。

一、華僑義勇軍

二、共産党員

三、抗日団体に所属する者

四、重慶献金者及び抗日軍への資金援助者 |

しかし、若い兵隊と下手な通訳とで行われた検問はそうとういい加減なものであったらしい。

篠崎護の「シンガポール占領秘録」によると頭を下げない若者とか、名前を英語でしか書けない者などは容赦なく列外に分けられたという。

検問は二五日までつづき、最後に残された者は何処ともなくトラックで運び去られ、二度と帰ってくることがなかった。

その数は日本側の発表では六、〇〇〇人、華僑側は四万人と言っている。

ところで、連行された男たちの運命は、その後九死に一生を得て逃げ帰った男の証言や戦後の「華僑虐殺戦犯裁判」で次第に明るみに出されていった。

それによると、検問を受けた華僑の壮年たちのうち、ダンジョンパーカー付近で捕まって残された人たちは、両手を縛られたまま艀に乗せられブラカン・マテーの沖合いに曳航された。

そこで曳船に乗っていた日本兵の機銃掃射を浴びたのであった。

軍事裁判の席上、ブラカン・マテーのインド人灯台看守はこう証言している。

「灯台から海を見ていると、後手に縛られた人々をたくさん乗せた艀(はしけ)が数隻が曳航されてきた。

島の南西沖合に着くと曳船に乗っていた日本兵が機関銃を艀の人に向かって発射した。

死骸は海に放り込まれ、海面はみるみる紅に染まっていった。

なかにはまだ生きている人もいたが、後手に縛られているため泳ぐことも出来ず波間にかくれていった。

それは残酷悲惨な光景であった」 |

ブラカン・マテーの暗い過去を記録にとどめようかとするかのように、島の西半分には戦争の遺物が展示されている。

その一つはシロン要塞跡につくられた大砲博物館であり、もう一つは日本軍が降伏文書に調印している蝋人形を置いた蝋人形館である。

その、日本人があまり訪れることのないセントサ島の西半分が、シンガポールの小学生、中学生の見学コースになっている。

蝋人形館には、日本軍占領時代の写真や様々の記述が展示されているが、生徒たちは教科書のなかでも日本軍の行為を学んでいる。

小学校五年生の教科書「新公民」では“尽忠”というタイトルで、日本軍に捕われ、拷問にかけられても屈せず、ついに拷殺された抗日義勇軍のリーダー、林謀盛が英雄として紹介されている。

また、小学校六年になると、「自由への闘争」という副読本が必須になっており、日本軍の残虐行為や五、〇〇〇万ドルの献金を強要されたことなどが細かく記されている。

「自由への闘争」は英語版と中国版があるが、“日本の支配の終了”という章には、解放されたシンガポール人の喜びがにじみ出ているので、そのくだりを紹介しよう。 |

セントサ島にある大砲博物館

|

「一九四五年九月五日、よく晴れた午後、イギリス人がシンガポールに戻ってきた。

軍艦が港に入るとすぐにイギリスの軍隊は上陸し街に入って来た。

彼らはあらゆる所で、人々の歓呼と微笑に迎えられた。シンガポールの人たちは幸福だった。

日本人の下での、あの恐怖と苦難の年月がとうとう終るのだ。

何百という店や家の窓から、イギリスの国旗、ユニオンジャックがひるがえった。

日本と戦うイギリスを支援した国々の旗も飾られた。

それからの二。三日は、みんなシティ・ホール前のバダンで大勝利のパレードを行うための準備で大忙しだった。

今では捕虜となった日本兵が、バダンからさびた鉄屑や、針金のきれはしを片づけるため働かされていた。

彼らはまた、空襲で壊れた堀をなおしたり地面をならしたりもしていた。

パレードの当日はシティ・ホールで重要な式が行われることになっていた。

そこでは、マウント・バッテン卿が東南アジアの日本軍の降伏文書調印式に出席することになっていた」 |

セントサ島を見学に来た生徒たちは、教科書の記述を思い起こしながら、連合軍代表のマウント・バッテン海軍大将の蝋人形を眺めつづける。

大尉の帽子

戦争の記録をとどめているのはセントサ島や教科書だけではない。

シンガポールの書店に並んでいる日本関係の本といえば、圧倒的に戦時中のことを記したものが多いし、新聞社は時に読者から戦時中の思い出や小説を募って掲載している。

これらの文章は表現もなまなましく印象も強烈なだけに、読者に与える影響は教科書にまさるとも劣らないように思える。

紹介したいものは数多くあるが、ここでは英字紙ニューネーションが募集した小説の入選作、テイ・チェン・フーンの「大尉の帽子」の一部を、少し長くなるが青木洋子の訳で紹介しよう。

「初々しい妻のイー・メイが生後六か月の息子を寝かせつけるのを目の片隅に収めながら、カン・タイは熱い湯気の立上るスープに陶製スプーンをつけては、念を入れて吹き冷しながら口に運んだ。

彼はくつくつと低い笑声をたて、満足気に顔を大きくほころばせた。

こうやっておいしい食事をたらふく食べて満足して座っている彼のように、愛する妻とすばらしい息子に恵まれ、豪勢ではないにしても過不足のない快適な暮らしのできるほどに経済的余裕のある者なら誰でも、同じように充実感を覚えないはずがなかった。

『そのとおりだ』と彼は独り言をいった。彼の人生はすばらしいものであった。

二四歳の彼は安定した職業をもち、立派な家族に恵まれていた。――これ以上何を望むことがあろうか?

(中略)

その時突然、古びた木の扉が力一杯押し開かれて、そこから一つの顔が覗いた。隣に住む家主の息子のルウであった。

息を切らして、顔色は真青だった。何かにひどく怯えているようであった。

『大急ぎで逃げるんだ!』と喘ぎ喘ぎやっと伝えた。『憲兵がお前を捜している』

考えるいとまもなく、カン・タイは妻と赤ん坊をひっ掴まえて大急ぎで裏口に向かった。

頭のなかはただ逃げるということだげで一杯であった。

日本の秘密警察、憲兵隊がどんなものか、十分知っていたからである。

もし憲兵隊ににらまれれば、それはたった一つのことを意味した。

災難がふってかかる。それも大変な難儀が身に及んでくるということであった。

裏口に到達するかしないかに、耳障りな声が部屋中に響き渡った。

『止まれ!』声は日本語で怒鳴られた。

カン・タイが思わず振返ったところ、滑稽なほどはち切れた軍服をまとった、肥ってずんぐりと油ぎった顔の日本人が戸口から彼をにらみつけていた。

突如としてこの粗末な一部屋だけの家屋は日本兵で溢れるようにみえた。

この暑い熱帯の夜に、ぼんやりと浮かぶ日本人の顔・顔・顔と、汗の臭いで充満した部屋は、むかむかして息詰りそうだった。

ほんの一瞬間誰も微動だにしなかった。それから突然事態が転回し始めた。

それも余りにも急激な速度で起こっだので、何が起こりつつあるのか、カン・タイにはわけが分らなかった。

意識朦朧(もうろう)としたなかで、彼はある種の軽自動車に乗せられて、暗い闇のなかで床に座って運ばれている自分に気が付いた。

耳に聞こえてくるのは、うるさいディーゼルエンジンの響きと甲高い夜の虫の鳴声だけであった。

(中略)

『下りろ』と、日本人の隊長が英語で喋った。

例の肥った大尉とともにカン・タイの家を急襲した同じ隊長だった。

カン・タイはぐるっと周囲を見回した。

何処までも白砂の広がるチャンギ海岸にいた。車から下りながら身震いした。

そうであった。ここは処刑場であったと考えた。

ここで死んで行った多くの霊の叫び声や呻き声を今にも耳にしそうな感じがした。

空はどんよりと陰鬱で、一雨ありそうに灰色に曇っていた。海の波までも明らかに険悪であった。

黒い雲は水平線上に不吉に覆いかぶさり、軽い霧雨が降り始まって、天は今これら不吉な二人の者の死を告げているかのようにみえた。

マレー人の男は手荒く波打際へ引きずられて行った。今ここには隊長と刑執行人の二人の日本兵のほかになかった。

今なら逃げ出せると無謀にも考えてみた。そして彼の目は逃げ込める一塊の森陰を探し求め始めた。

しかし見つけ出せない内に、隊長が彼の腕をとらえて、マレー人のひざまずく場所へ引き連れて行った。逃げ道はなかった。

死刑執行人は、首筋がのびるようにマレー人の頭を曲げさせてから、曲線形の剣を抜き出した。

曲がった刃は柄許が狭く、先端で広かっていた。全く何らの抵抗もなしに首筋に食い込む、鋭い刃を誇る大日本帝国の刀剣であった。

あっという間の出来事だった。

一瞬の内に首が転がり落ち、温かい鮮血がぱっと噴り、一面に白砂を染めた。首の落された胴体がゆっくりと低い音を立てて倒れたが、手は手錠をかけられたまま背中に置かれ、足はなおひざまずく形で折り曲げられたままであった。

命令を待たずにカン・タイはひざまずいた。

執行人のほうを見ると、平然と刀身の血を拭きとっていた。

『どうか私の手錠を外して下さい』

と、執行人に話しかけたが通じなかったので、今度は隊長のほうに向き、

『どうかお願いですから、せめて私の手を自由にしてから死なせて下さい』と、カン・タイは頼んだ。

隊長はうなずき、直ちに手が解き放たれた。それから彼は頭をうなだれ、白刃の下りるのを待った。

執行人が刀を振上げた。カン・タイは息を殺した。

(以下略)」

物語はこの後急転回する。一陣の風に隊長の帽子が吹き飛ばされてしまう。

地位と権力の象徴を失った隊長は茫然として吹き飛ばされた帽子の行方を見据えるばかり、不意にカン・タイは帽子の飛び去った方角をめざして突進して行き、木の枝にはさまった帽子を発見し隊長に手渡す。

隊長はしばらくカン・タイを凝視すると、「お前は永遠に私の恩人だ」と囁き、カンータイは刑の執行を免れる。 |

ところで、この小説の作者、テイ・チェン・フーンは戦争を体験していない戦後世代の女性である。

刑の執行の仕方や日本刀の形など首を傾けたくなる所もあるが、全体としてみれば、当時の情景がカン・タイという一市民を通して優れた描写力で描かれており、親の世代の体験が若い世代にあまりにも見事に継承されていることに驚かざるを得ない。

忘れてならないのは、一般的に加害者は自己のおかした行為を忘れるが、被害者は自己の受けたことをけっして忘れないものだという事実である。

それだけに、日本人はセントサ島の東半分にあるゴルフ場しか知らず、シンガポール人が戦争の傷跡を保存する西側の半分だけを訪れる現状はどう考えても気がかりである。

3

幻の日本兵――タラカン島騒動記――

事件発生

空から見たタラカン島は、タラカン町を除いて全島ラワンやサゴ椰子などの雑木でおおわれている。

島の周辺、海に接する部分に密生しているのはマングローブだ。

高度を下げて旋回してみるが、上から見る限り見えるのは密林と、ところどころに見え隠れする材木伐採用の道路だけ。

空には入道雲が次第に広かってきて早くも一雨きそうな雲ゆきである。

南北二三キロ、東西一七キロ、ほとんど起伏のないこの島に、果たして一〇人を上回る日本兵が生存しているのだろうか。

事の発端は、日本楽器タラカン事務所長二反田捨拾からジャカルタの日本大使館に送られてきた手紙であった。

二反田が訳した、地元の元警察官から届けられたという手紙の内容は次のようなものである。

「現地日本代表殿

ここに、戦後日本に帰還せずタラカン島の洞窟で生存している日本人の人名リストを届けるのでご検討ください。

七か月前ある運転手が一四人と会いました。さらに去る七月、顔中長いひげだらけの一人と会った。

この報告を行ったのはウンティスとマサイブのみである(自家用運転手)(他の人だったら上記兵隊に会うことができない)。

上記運転手の説明によれば、ボートから洞窟まで荷物を運ぶインドネシア人は、洞窟からおよそ五〇〇メートル離れた所にくると赤い布で目隠しされてなかに入る。なかに入ってはじめて目を開けられる。出る時も同様。

遠くから洞窟の入口を見ることができる。目隠しされなくてもよいのは二人の運転手だけ。(ウンティスとマサイブ)

従って彼らだけが上記軍人と接触できる。

上記建物内には次のようなものがある。

(1) 四〇×四〇サイズのウリン材の柱

(2) ウリソ材の屋根

(3) コンクリートの床

(4) 五〇センチサイズの一二個の風穴

(5) 扇風機を使う

(6) 電気機械を使う

(7) ウリン材の一〇センチの厚さの扉

洞窟の中にある物品

(1) 高官の寝室にある約一メートルの金庫一つ。

(2) 数百個の箱

(3) 米(薬品処理をしてある)

(4) 個人使用分の粉

(5) 二〇年間使用しても使いきれないほどの装備

(6) 扉は連合軍に爆破され閉鎖されている

(7) 部隊はすべて敵側のガス放射により死亡

その結果洞窟の上には多数の骨がある。

すべての将校は死んだものはなく、上記洞窟のなかでまだ生存している。

上記将校たちは、故国に帰って日本国元首および家族に会うことを希望しているのでここに報告する。

もし貴下がこれらの将校に会うことを希望するならその場所を示す用意あり、

もし貴下が望むなら直接話したく、詳細を説明するため事務所に出向く用意がある。

以上お知らせしますとともに早急にお便りを待っています。

当方住所は次のとおり

バソクサール プルクミナ 六六〇 マルコニー

そしてこの後にローマ字で書かれた名前が載っている。

「一、K・ウチヤマ 二、スバシ 三、フジ 四、スギモト 五、オギサカ 六、シメン 七、シマムラ 八、トモダ

九、モマタ 十、オーク 十一、グジマ 十二、シボイまたはチボイ 十三、ブンケンカンリキョク 十四、ブンケンイ」 |

手紙の終りは次のようにしめ括られていた。

「……運転手が特別に世話するために入ることができ、彼らの名前を知っている。

その二人の運転手はまだタラカンで生きている」 |

文章のたどたどしさや内容の矛盾など首をひねる所が多すぎるが、一四人の元将校が本当に現存しているとすれば驚くべき大ニュースだ。

私たちは事の真偽を確かめるため直ちに現地に急行することにした。

タラカン島

ボーラクという国内便でほぼ一日の行程にあるタラカン島は、マレーシアのサバ州に隣接する、カリマンタンの東北端に浮ぶ小島である。

島の大半はラワンなどの森林におおわれ、四、五〇〇人の住民の大半は、タラカン島唯一の町、島の南西部にあるタラカン町に住んでいる。

海沿いの通りが中心街になっている町の幹線道路は内陸部へぐるっと輪のようにつなかっており、そこを島の唯一の公共交通機関、ジープを改造したタクシーが走っている。

日本楽器の事務所とメス(宿泊所)も、この幹線道路に面していた。

所長の二反田捨拾は四〇がらみの目の大きな精悍な面構えをした男で、机の上に地図を広げると熱のこもった口調で情況を説明し始めた。 |

タラカンの町並み

|

その話すところによると、手紙を持ってきた元警察官と称する男は連日警察に呼ばれて事情をきかれているが、この男に情報を持ちこんだ運転手のうち一人は山に入ったきり姿を見せず、もう一人は帰ってきた日からひどい下痢で事情聴取もできないという。

ただ元日本兵らしい姿を見た者はたくさんいるので、これらの目撃者の案内でとにかく捜索を行いたいというのが二反田捨拾の主張であった。

大捜索

捜索は我々がタラカンに着いた翌朝に行われた。

一行は日本楽器タラカン事務所長の二反田捨拾、元日本兵らしい男を見たという現地人の目撃者三人、銃を担いだ警察官二人、それに日本の取材陣三人である。

ジャンダルの中に入ると、いたる所に鋭いトゲのある資木と強い蔓草が生い茂り、蛮刀がなければ一歩も進めない。

しかも空からは平坦に見えた土地が、実は小さな起伏の連続で、高さ五〇メートルから一〇〇メートルほどの丘と、膝から腹あたりまで浸かるヌカルミとが交互につづいている。

タラカン島は毎晩叩きつけるような豪雨が降り、そのため低い所はほとんど湿地帯なのだ。

ジャングルを歩くことになれている一行の足は早く、ともすれば行方を見失いそうになりながら、ものの一時間も歩いたろうか、先頭が止り、何やら大声でしゃべる声がきこえた。

息を切らして追いついてみると、目撃者の一人が一本の木を指さして何やらまくしたてている。

通訳によると、ここが日本兵らしい姿を見た場所だと言っているのだった。

「仲間と一緒に歩いていたら、この木の後ろに人影が動くのが見えた。

黄色い顔のやせた男で木の影に隠れるようにして立っていた。

びっくりしたのと恐ろしさとで足をとられて転んでしまったが、その間に男は逃げてしまった。

それは素早い動作で、もし追いかけたとしても追いつくことはできなかっただろう」

男の話をきき終った警察官は、総勢を二手に分けて付近一帯を捜索するように命じた。

沼を渡り蔓草を切り、それは激しい捜索であったが、密林は果てしなく深く、例えすぐ傍に人が潜んでいたとしても、発見するのは不可能のように思えた。

その間。捜索に加わっているポーターたちから、「白い物が動くのを見た」とか、「人の声らしい音をきいた」という報告をきいたが、その度に期待が大きくふくらんでは空しくしぼむ繰り返しで、結局は何の手掛りも得られないまま、午前中の捜索を打ち切らざるを得なかった。

疲労困ぱいした身体をひきずるようにして出た山道には、ところどころ黒い油が縞目のように浮き出している。

それを見て、タラカン島に石油が出ることを思い出した。

窪みに溜った雨水にも石油が混って、泥と油の色でどす黒く濁っている。

ポーターたちはその水溜りの上に煮しめたようなハンカチを広げ、それで瀘(こ)したことになると思っているのだろう、ハンカチに口をつけて水を飲んでいる。

我々も泥と油の混った水を沸かしてコーヒーをいれた。半日ジャングルを歩いて喝き切った喉にはこれがひどくおいしく感じた。

連合軍に追われてジャングルのなかをさまよった日本兵も、こうして泥と油の混った水を飲んだに違いない。

第二次世界大戦勃発以来、タラカン島はボルネオと並んで日本海軍に対する豊富な石油供給基地であった。

そのタラカン島に連合軍が上陸したのは、昭和二〇年五月一日である。

島全体に雨のような砲弾が浴びせられ二、二〇〇人の日本兵のうち生還したものは僅か五六〇人に過ぎなかったという。

タラカン島の名は、ガダルカナル、硫黄島と並ぶ激戦地として太平洋戦史上に名をとどめている。

病院裏山

昼食をとり終えた後、捜索隊は病院裏山と呼ばれている場所へ向かった。元野戦病院があった所で、その裏山に日本軍の司令部があり、最後の激戦が行われたという。

山の中腹にオデコのように張り出した地下壕跡は、今は草や木が生え入口が何処にあるのか判別もつかない。

空気抜きであったのだろうか、あちこちに鉄のパイプが大砲の筒先のように突き出しているが、筒の中には土がつめこまれ内部を確かめようもない。

ただ鉄筒の散在する範囲から推測すると、かなり大きな地下壕であったことは間違いない。

島の老人たちの中には、戦後、壕の中に入ったという者もおり、なかには大広間があり、島を貫く十文字のトンネルには車が走っていたと証言するものもいるが、真偽のほどは分からない。

ただこうした話や、日本兵を見たという目撃談が島中できかれるのには根拠がある。

南海の多くの島々では、追いつめられた日本将兵は自決したり玉砕したりしているが、タラカン島の場合、兵士たちはゲリラとなって島の奥深く潜んだからであった。

昭和二〇年六月一二日、組織的な戦闘が不可能になった時、司令官香春海軍機関中佐は、生き残った部下たちにこう告げたと言われる。

| 「玉砕するのはたやすい。しかし、我々の任務は一兵でも多く一日でも長く生き残って、敵を拘束し石油採掘と飛行場使用を妨げることである」 |

病院裏山に着いた捜索隊は、早速、日本兵らしい姿をここで見たという目撃者に事情の説明を求めた。

「仲間と二人で山へ来てここで弁当を広げていたのです。私が用を足そうと思って一〇メートルほど離れた木立ちの所に来たら、そこの繁みに顔半分ひげだらけの男が立ってこちらをうかかっているではありませんか。

この辺りは日本軍が立てこもっていた所だと知っていましたから、すぐにこれは日本兵に違いないと直感して大声で仲間を呼んだのです。

その声でびっくりした男はさっと繁みのなかへ逃れました。

その後私たちはこわごわこの辺りを探したのですが、もう影も形も見えませんでした」 |

この辺りは水が疎らで隠れ易い所ではない。

それにも拘らず忽然と姿を隠しだのだから、これは地下壕に入りこんだに違いないと目撃者は主張する。

この話を参考に、捜索隊は四方に散って地下瀛の入口を探してまわったが、ついに何も見い出すことができなかった。

落胆の色をみせた二反田捨拾は、持ってきた日の丸を目立つ木にしばりつけ、その下にこれも用意してきた手紙を吊り下げた。

手紙は雨にあたってもよいようにビニールの袋に入れてある。

手紙にはこう書かれていた。

「元日本兵の皆様。昭和二〇年、日本は敗れ終戦となりました。現在インドネシアは独立国です。

オランダ兵などおりません。インドネシアと日本は友好国です。

鉄砲を捨て一日も早く町に出てきてください。

インドネシア軍隊も、民間の人たちも、けっして皆さんに危害を加えるようなことはありません。

現在タラカンの町には日本人が三〇人余り住んでいます。

昨年八月、遺骨収集団がこの島にみえて一か月ほど遺骨を収集されて帰られました。

その折の礼状など同封します。

皆様の肉親は日本でどんなに待ってみえることでしょう。

一日も早く出てきてください。

タラカン町リンカス 二反田捨拾」 |

二反田捨拾

二反田捨拾は、いわゆる特攻隊崩れである。

昭和五年生まれの二反田は一五歳の時、予科練に入り鹿野で終戦を迎えた。

第三三嵐部隊、夕風隊に所属していた二反田捨拾の青春は、死ぬために飛び立つ人を送り出す毎日だったという。

「悶々として眠れない人もいました。朝帰りしてそのまま飛び立つ人もいました。

特攻隊に疑問を持ち、

『俺たちは人間ではない。単なる火薬だ』

と吐き捨てるように言う人さえありました。

それでも皆これしか自分の道はないのだと思い定めて発っていったのです。

私も散ってゆく仲間を見送りながら、やがて自分もその後を追うのだと覚悟をしておりました。

それが突然の終戦です。いったい仲間は何のために死んでいったのか、怒りとか悲しみを通り越して、すべてのことが信じられなくなり、軍用機を一機盗んで鹿野を後にしました」 |

事情を説明する二反田所長

|

まるで昨日のことのように話す二反田は、生きる目標を見失ったまま、その後一〇年あまりも定職を持たず、ヤクザ同然の生活をつづけたという。

その二反田がタラカン島にやってきたのは一九六四年。

当時できたばかりのカリマンタン森林開発協力株式会社の社員としてだった。

「死んだ気で未開地に挑戦してみなさい」と諭す母親の言葉に動かされたのだと二反田は語っている。

そのタラカン島が激戦の地であったことを知った時、二反田捨拾の中に再び痛烈な予科練の思い出がよみがえった。

「万に一つでも元日本兵が生存しているとすれば、その人を探し出すのは予科練で生き残った自分の責任だ」

という二反田は、タラカン島の捜索に必要な経費の一切を私費から投じていた。

捜索打切り

次の日の夕方、ジャカルタの日本大使館から、防衛庁出向の湯野一佐がやって来た。昔で言う駐在武官である。

翌朝、警察に、手紙の作成者の元警察官ラペシブンが呼ばれ、署長のアデナン中佐と湯野一佐が合同で事情聴取を行った。

その後、署長のアデナン中佐、次長のラムリ大尉をはじめ八人の警察官、日本人四人を含む二五人の大捜索隊が組織され、二度目の大捜索が行われた。

夕方には、カリマンタン本島から、情報担当の少将までやって来た。

こうした人々の間で綿密な検討が行われた結果、元日本兵が生存していることを裏づける有力な根拠はないという結論になった。

第一に元警察官が持ってきた手紙の内容があいまいで、証言者が現在と過去の記憶を混同している可能性があること。

第二にタラカン島は、最近木材の他に石油開発も盛んに行われており、他の土地から入ってきた労働者を日本兵と錯覚した可能性も十分に考えられること、

などがその根拠として挙げられた。

そして何よりも、この島のジャングルには食料になるものがなく、毒蛇やさそり、山蛭の類が多く、人が生きのびるのに向いていないことが、日本兵生存幻説の大きなよりどころとなった。

石油の出るこの島には果物ができず、穀物もなく、食物と言えば蛇、とかげ、猿などの動物だけである。

生還した元日本兵の話でも、生き残った兵士たちは毒蛇や鼠など、口に入るものは何でも捕えて食料にし、その結果下痢と飢えで次々に死んでいったという。

湯野一佐は「日本兵生存は疑わしい」という報告を持ってジャカルタに帰っていった。

その夜。二反田捨拾は泥酔して歌を歌った。

「残る桜に散る桜……」

敬愛していた上官安倍小尉が作詞作曲した歌である。歌いつづける二反田の頬に涙がとめどなく流れていた。

マリナオの遺骨

九月二五日、イスラム正月の日である。

前夜、まだ日が沈みきらぬころから鎌を研いだような三か月が中天に輝き、その月にのせられたように白銀の星が姿を現した。

まさに絵に画いたように忽然と現れたイスラム教のシンボルマークである。

月と星が姿を消そうとするころ、一か月にわたる断食を終えた人たちは、装いを凝らしてモスクに集まってくる。

モスクの庭には、入りきれない人のためにゴザが敷き詰められている。

それでも入りきれない人のために、あちこちの広場に祭壇がつくられた。

元日本兵を見たという目撃者も、元警察官も、この日ばかりは敬虔なイスラム教徒になり、正月の祈りを捧げている。

こうして、島中が正月の華やいだ雰囲気に包まれているイスラム正月早々に、二反田捨拾のもとに政府から一通の手紙が届いた。

一年も前から申請していた、マリナオの元日本兵の遺骨発掘の許可証だった。

マリナオとは対岸のカリマンタン山中の町である。

ヘリコプターで三〇分あまり、空から見たカリマンタンは緑のじゅうたんだ。

それも見事に空に向かって伸びた良質のラワンが無限に広かっている。

マリナオの町は、ゆったりと流れる川に沿った人口二、〇〇〇人ほどの細長い、ひなびた町であった。

住民の八〇パーセントはダヤック族で、農業に従事している。

戦争中ここはマリナオ分県と呼ばれ、海軍の民政部が置かれていた。

その頃の日本軍の文献をマリナオ郡長のザイナイ・サブランがみせてくれた。

それによると、当時の日本人は、

管理官 岩崎麟太郎

小島 義隆

農業指導員 吉沢金康

岩崎 司

金子学清

通訳 郭 セイコウ

とある。

また別の書類には、

「昭和一九年一一月、マリナオ奥地ムンサロン地区ヘアメリカ機墜落との情報に接し、則近栄(三八歳)死亡、海軍第二二根拠地隊高橋小尉以下兵五名とともに捜索に向かったまま連絡なし」

と書いてある。 |

ここに書かれているアメリカ機は、ムンサロンの下流クラヤンという地区の船着場付近で、日本兵が小銃で撃ち落したものである。

この飛行機のエンジンは、今も川沿いの道路の真ん中にひっくり返ったまま残っている。

そして数日後の文章には、

「捜索出発後一四日から一五日後、上流から高橋小尉の遺体がマリナオヘ漂着」

とあり、また、

「敵との決戦を覚悟し、マリナオとスンバコンのほぼ中間地点の山中へ根拠地を設ける。

移動の途中、ダヤック族約二〇名の襲撃に出会う」

と記されている。

二反田の話では、マリナオからさらに徒歩でほぼ一日山奥に分けいった所で、三つの頭蓋骨が木に吊されているのを見たことがあるという。

ダヤックは殺した者が生きかえらないように首を切る習慣があるので、ダヤックに殺された元日本兵に違いないと二反田捨拾はみている。

マリナオには八人の日本人の遺体が埋められているという。

当時オランダ軍の召使いをしており遺体を埋める手伝いをしたというブドルと名乗る老人は、埋められた場所も、遺体の向きも正確に記憶していた。

二反田は州知事の発掘許可証を持って役場を訪れた。ところが穏かな風ぼうをした郡長の返事は意外にも

「発掘は許せない」というものだった。

「一般人の遺体なら知事と警察の許可さえあればよいが、軍人の場合には国防省の許可がいる」というのだ。

それも、つい先ごろ分かったことだと言うのである。

軍人国家のインドネシアのことだ。州知事の指示よりも軍ににらまれるほうがこわいらしい。

柔和な物腰の郡長はやんわりと断わって一歩も引かない。

二反田は、やむなく埋葬された遺体を拝んで帰ることにした。

八人の遺体のうち三人はマリナオ警察署長の家のバナナの木の近くに埋められ、残り五人の遺体は対岸の茂みの中に埋葬されている。

二反田捨拾が持参した線香をたむけた後、同僚のマリナオ所長がハーモニカを吹いた。

わびしくも哀しい音色がムンサロンの川面に流れてゆく。

日本兵の生存を確かめるまでは……、遺骨を発掘して遺族に渡すまでは……

一、六〇〇人の日本兵が戦死したというこの激戦地にいる限り、特攻隊生残り二反田捨拾の戦後は終ることがないのだろう。

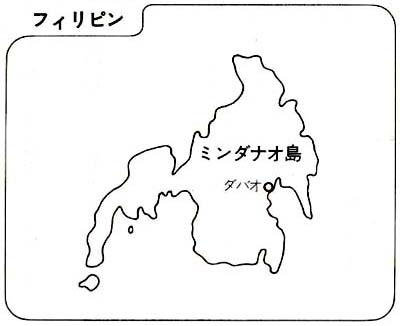

4 親を求める日系二世――フィリピン・ダバオ――

赤嶺兄弟

十一月のダバオは雨が多く、天気の変わりやすい季節である。

さっきまで降っていたシャワーが嘘のようにあがり、雲の間から強い日差しが地上に金色の光を投げかけると、フィリピン随一の山アポ山の麓に、見渡す限り青々とした椰子とバナナの林が現れる。

これが、日本で消費するバナナの八〇パーセントを生産しているダバオ産バナナの大農園である。

そのバナナの緑のジュータンに濃い影を落しながら、マニラを早朝にたった飛行機は着実に高度を下げてゆく。

もう一〇分もすればダバオ空港が見えてくるはずだ。

マニラに出稼ぎにいっていた女性、ダバオに商談にゆく中年の男など、地元客が降りる支度を始めたなかで、先ほどからベルトを締めるのも忘れて窓越しに地上を眺めつづけている日本人らしい男が二人いた。

紺色の帽子を斜めにかぶった混血のスチュワーデスが、こぼれるような笑みを浮べてやんわり注意すると、慌ててベルトを締めたが、またわれを忘れたように外を眺めている。

この二人の男こそ、偶然私たちの取材の舞台回しを果たすことになる、かってのアバカ農園主の一族、赤嶺夫保(せこやす)と一成(かずなり)であった。

アバカ王国

町の中心よりも、むしろ空港に近いインシュラ・ホテルは海岸沿いの椰子林の中にあった。

敷地だけで言えば東南アジア随一と言ってよいだろう。

ほどよく残る椰子の木の下に手入れの行き届いた芝生の庭が広がり、ゆったりした部屋をもつ三階建ての建物が並んでいる。

建物の裏手にはゴルフのショートコースまであり、海岸に張り出した桟橋からは、珊瑚礁が売りものの沖の小島に通ずる船が出ている。

この美しいホテルの中庭で、同宿することになった赤嶺夫保、一成の二人に話をきいた。

話の内容は次のようなものである。

一九〇四年、フィリピン・ルソン島のベンゲット道路を建設するためにフィリピンに渡った兵庫県竹田出身の太田恭三郎は、一○○メートルごとに一つの墓標が建つという難工事を成し遂げた後、生き残った一八〇人の日本人を連れてミンダナオのダバオに入植した。

当時ダバオはバゴボ族やモロ族などの少数民族が住む未開の地であったが、太田恭三郎たちは、これら現地人と契約を結んだり結婚したりして土地を獲得し、マニラ麻の原料であるアバカの大農園を築き上げた。

最盛期にはダバオ産のアバカは世界の全生産量の九〇パーセントを越え、ダバオに在住する日本人の数も二万人を越えたという。

その中に赤嶺という男がいた。

赤嶺はブナワンに住むバゴボの娘をめとり土地を手に入れると、アバカの栽培を始めた。

農園は成功し、耕作地は年とともに増え、やがてブナワン赤嶺と言えば知らぬ者がないほどの大農園主になった。

ブナワン赤嶺は日本から二人の弟を呼びよせた。赤嶺夫保の父親と一成の父の二人である。夫保の父も一成の父親も農園の経営に成功した。

しかし、戦争が彼らの運命を大きく変えてしまう。

戦況を一気に有利に展開させようとする日本軍は、フィリピン沖海戦に賭けて陸海空合わせて三万五、〇〇〇人がダバオに集結した。

それまでダバオに在住していた日本人二万人余りを遙かに越える数である。

兵士たちの中から華僑やバゴボ族を虐待したり女性を犯す者が続出し、現地住民の深い恨みをかうようになるが、この時、アバカ農園主や農園で働く日本人は通訳や道案内として軍に徴用され、そのことが後に大きな悲劇を呼ぶことになる。

戦況が日本に不利になると、現地の住民は武器をとって日本兵と、日本軍に徴用された日系人を襲撃した。

戦争の直前、一成は父親だけを残して母親とともに沖縄に帰り、すでに父親をなくしていた夫保は幼年兵として航空隊に編入され、ダバオに止まっていた。

航空隊は終戦とともに一地点に集結して降伏したため、比較的整然と武装解除が行われたが、一成の父親は陸軍とともに行動したため、艦砲射撃と現地住民の追撃を受けて、山中の逃避行をつづける運命となり、ついにタモガンの山中深く入ったまま帰ってくることがなかったという。

この時死を免れた日本人は戦後強制送還され、フィリピン人と日本人の血を引いた混血の子供たちも、一六歳以上のものは父親とともに日本へ送られ、一五歳以下のものは母親と一緒に現地に残された。

赤嶺夫保、一成のダバオ訪問は、一成の父親が死んだ場所を確かめることと、ブナワン赤嶺の子供たち、つまり夫保と一成の、混血の従兄姉を探すことが目的であった。

実を言えば、我々のダバオ訪問の目的もこの日系二世の取材にあった。

この年、ダバオに終戦以来三〇年ぶりに日本領事館が開設されたが、新しく開かれた領事館の仕事の半分は日系二世の父親探しだときいたからである。

戦前、日本人学校の教師が残した記録によると、戦前バゴボ族の娘と結婚した日本人の数は千数百人にのぼったということである。

この人たちは当然混血の子供をつくったが、戦後、日本人の父親は日本に帰され、母親の手一つで育った混血の二世が今、父親を探して欲しいと訴えて来るというのであった。

日系二世発見

翌日、私たちは、町で乗り合いバスとして使っているジプニーを一台借り上げてカリナンに向かった。

カリナンには夫保の同級生の妹、溝部清子が住んでいる。

清子は、ときおり訪れる日本人墓参団の通訳をしたり、今も日本人と接しており、地元の事情にも明るく、案内を頼むには最適の人であった。

インシュラ・ホテルからカリナンに行くためには、ダバオの街の中央を突っ切らねばならないが、街はとりとめがなく、どこが中心街なのかも判然としない。

お客がようやく二人乗れるだけのミニタクシーが走っている街を抜けると、ゆけどもゆけどもバナナ畑である。

バナナは線を引いたように整然と植えられ、実にはビニールが被せてある。

いずれも日本の大商社の資本によるプランテーションである。

ダバオで最初にバナナの栽培を始めたのはアメリカであった。第二次世界大戦の後、アメリカのフルーツ会社がエクアドル産のバナナを移植して成功したのである。

これに目をつけた日本の商社が台湾産のバナナを移植し、以来改良を重ね、一九七一年から本格的な生産に入った。

南米から運ぶのに比べれば輸送料が遙かに安くまた傷みも少ないとあって、今では二、○○○トンから五、〇〇〇トンのバナナを積んだ船が、毎日一隻は日本に向かっている。

ずっしりと垂れ下がった実を副え木で支えたバナナ畑を横目にみて、四、五〇分も走ったろうか、ミンタルという村の小学校の校庭にアバカの入植者たちが建てた記念碑を見つけた。

高さは七、八メートルあり、石の表には太田恭三郎という名も記されている。

現在、ミンタル・プライマリースクールと呼ばれているこの学校は、戦前はミンタル尋常小学校、戦争中はミンタル国民学校と呼ばれていた。

私たちが記念碑にカメラを向けていると、人のよさそうな小柄な男が近づいてきた。

年恰好は四〇を少し過ぎたところか。顔つきは日本人そっくりである。

「あなた方は日本の方ですか?」

「ええ、日本のテレビチームのものですが、あなたは?」

「私はマーシャル吉田といい、父親は日本人で母親はフィリピン人です」

「では、もしかしたらお父さんは戦前ここでアバカ農園をやっていたのでは……?」

「はいそうです。終戦の年に、一六歳を越えていた兄たちは父親と一緒に日本に返され、私はフィリピン人の母親とここに残ったのです」

早くも見つけたいと思っていた日系二世にめぐり会えたことにいささか興奮しながら話をきいてみると、吉田と名のるその男の戦後は、言語を絶する悲惨なものであったらしい。 |

アバカの入植者たちが建てた記念碑

|

「日本人の血をうけているというだけで、大勢の日系二世の人が殺されました。

私も母親に手を引かれ、山の奥へ奥へと逃げました。

雨露をすすり、木の芽を食べてその日をしのいだこともあります。

やがて、山の中に小屋を建て、焼畑をつくって暮らすようになりました。

しばらくして、ほとぼりがさめてきたと思われるころになって、少しずつ山を下りました。

完全に山を出たのは終戦から三年も経ってからです」 |

里に出て来た後も、彼は母親のフィリピン姓マーシャルを名乗って暮らしつづけ、日本人の血を引いていることは徹底的に隠しつづけたという。

吉田と名乗るようになったのは、日本の商社がダバオにバナナ園を開いてからである。

吉田だけではない。

それまで日本人の血を引いていることをひた隠しにしてきた多くの日系人が、日本企業が進出してきてからは競って日本名を名乗るようになり、日本語ができることを武器にして、日本企業に雇われていった。

今ではたいていの日系人がその能力と勤勉さを買われて、現地の人を監督する地位についている。

マーシャル吉田も現場の責任者をしており、近く日本へ行って研修をうけられることになったと相好を崩していた。

日本人酋長

その吉田が、ただ一人迫害されることもなく戦中・戦後を過ごした日本人がいると教えてくれた。

しかも、戦後も大農園にバナナとアバカを栽培しているというのである。

その人の名は松尾市松と言い、バゴボ族の酋長の家を継いでいるという。

幸い、これから行こうとしていたカリナンと方向がそう違わないので、私たちはまず松尾市松を訪ねてみることにした。

幹線道路を脇道に入って、ガタガタの山道を登りにかかると、時々すれ違う人の顔がどれもこれも日本人に見えてならない。

思いきって一人の若者に日本語で話しかけてみる。

「失礼ですが、日本語を話せますか?」

どうやら日本語は話せないらしい。早トチリだったかと後悔しながらこんどは英語できいてみた。

「失礼ですが、お名前は?」

「カガワです」

「カガワ? ではご両親のどちらかが日本人なのではありませんか?」

「ええ、だいぶ前に日本に帰ってしまいましたが、父は日本人で、母親はバゴボです」

そして、「アー・ユー・ニッポン?」ときいた。 ”

思ったとおり、彼もまた、日本人とバゴボ族との間にできた混血の日系二世なのであった。

カガワと名乗るその男は、オートバイに乗って、我々を松尾市松の所に案内してくれた。

農園の他に山一つが自分の土地だというだけあって、宏壮な敷地に立派な家が二棟も建っており、背後の土地にはコーヒー、ドリアンからサヤインゲン、トマトなど、これまでは日本にしかできなかった野菜や果物が栽培してある。

群生する熱帯樹とあいまって、さながら私設植物園といった様子である。

白髪ではあるが、かくしゃくとした松尾市松と一緒に出てきた夫人は意外にも日本の女性であった。

けげんな顔をしている私たちに市松はこう話した。

「私がダバオにやって来だのは一九一七年です。

しばらくは他人の農園で働き、三年経ってからコーヒーを栽培するようになりました。

一九二五年、ギャンガ郡の酋長の娘と恋をし、結婚しました。

妻は長女でしたから、私が酋長の跡目を継ぐことになったのです。

それから、この広い土地を耕やしてアバカを始めました。

戦争中、日本軍がダバオに集結したことは知っていましたが、日本の兵隊がバゴボを虐待しているときいたので、私は山をおりず、彼らに協力をしませんでした」

市松の判断は正しかった。このことのゆえに市松は戦後も命を助かり、土地もとられずに済んだ。

勿論、妻が酋長の娘だったことや、住んでいたのが山のなかであったことも幸いしたことは間違いない。

こうして、戦後も平和で満ち足りた生活を営んでいた市松も、妻に先立たれた時はさすがに落胆し、急に望郷の念を募らせると、農園を息子たちに任せて日本に帰った。

しかし、日本の山河も市松を落着かせることはできなかった。

しばらく滞在しているうちに、精魂こめたダバオの農園と残してきた子供のことが忘れられず、日本でめとった二度めの妻を連れて再びダバオにやって来たのであった。

「家族と協力して、残りの人生を地元のために尽したい」と言う市松は、自作の歌を色紙に書いて璧に貼っている。

“遙かなる霞の郷は花満ちて

緑と里の夢の国

われ行かん 空は青空さわやかに

真珠の島は夢の国

青春の希望に満ちて 飛ぶわれは

光あふるる夢の国” |

溝部清子

市松はカリナンに住む溝部清子をよく知っていて、わざわざ先に立って案内してくれた。

溝部清子は、シダンデナ・インダヤと名乗り、表通りに面して建ち並ぶ家の間を入りこんだ裏手の木造家屋の二階を借りて住んでいた。

夫、マウロと中学校に通う息子バレイタンとの三人家族である。

突然の訪問に、清子はしばらくの間は感激で声も出ないほどであった。

溝部清子の父親は、戦前海岸沿いの村テブンコで大きな製材所を経営していた。

日本人の従業員も大勢いて、工場専用の波止場には木材を積み出す船が入れ替りやってきて停泊していたという。

溝部清子は、その日本人実業家の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた、十一人の子供の次女であった。

といっても、現在マニラに住んでいる長女の他に四人の兄がいたから、実際には六番めになる。

実業家の父親は、日本の岡山にも材木工場を持ち、日本とフィリピンとの間を行ったり来たりしていたが、その間に、四人の兄は、日本の教育を受けるため次々に日本に行ってしまった。

そして、何回めの船旅であったろうか、戦争が始まる直前、日本からダバオに帰る船の上で父親は急病になり、あっという間に死んでしまった。 |

溝部清子

|

やがて戦争が始まって終ると、母親は残った六人の子供を抱えて日本に渡った。

この間日本で召集された長男はニューギュア戦線で戦死している。

しばらく日本に住んではみたが、日本語もろくにできないフィリピン人の母親に、日本の生活は辛かったようだ。

女の子だけを連れて母親は再びダバオに戻った。

その当時のことを、清子は涙ぐみながらこう語った。

「日本に行った時は二言葉もよくできず、気候や習慣も違い、母親は随分辛い思いをしたようです。

妹たちも泣いてばかりいて、フィリピンに帰りたかっていました。

私は日本に残りたかったのですが、母や妹のことを考えて一緒にフィリピンに戻りました。

帰ってみると、今度は日系二世だということで、いやがらせをされたりいじめられたりしました。

それでも私は、日本人の血が流れていることを心のなかで誇りに思っていましたから、じっと歯を喰いしばって耐えていました。

それが、戦後だいぶ経って、墓参に来た日本の人に『なんだ二世のくせに……』と言われた時はもう口惜しくて……。

ごく一部の人だとは分かっていても、『何故日本人の血なぞを受けて生まれてきたのか』と、夜も眠れないほど思いつめたこともありました」

清子の夫マウロ・インダヤは元は船乗りであった。清子は、日本からフィリピンに帰る船の上でマウロと知り合い、帰国してから、頼る人もなくすがる思いで結婚したという。

やがて日木の商社がフィリピンの材木に目をつけダバオに進出してくると、マウロは木材会社に勤め、木材の伐採や運搬に従事した。

この頃は収入も安定し、満ち足りた生活であったという。

しかし、またたく間に大きな木を切り尽してしまった会社は、今度はインドネシアに原材料を求めて去ってしまい、マウロは失職した。

その直後、インドネシアへの渡航費さえ出せば、インドネシアの森林で働けるという誘いがあり、給料がひどくよいので、有り金をはたいて応募したところ、これが詐欺で、ついに無一文になってしまった。

マウロは今、勤め口もないまま、闘鶏の飼育を始めている。

しかしはじめての経験でもあり、うまくいくのかどうか、見通しは全く立っていない。

タモガン、日本兵逃亡の地

翌日、赤嶺夫保と一成は、溝部詩子の案内で、一成の父親の最後の場所を確かめるためタモガンの山に入った。

ジープで二時間余り揺られてたどりついたタモガンの山はすっかり様子が変っていた。

戦争当時うっそうと繁っていたラワンの大木は、戦後、日本人にあらかた切りつくされ、辺りの気候まで変わってしまったという。

途中で車を乗り捨てて細い山道を辿ると、急峻な坂道を下ったテラス状の平担な場所に一基の慰霊碑が建っていた。

戦後遺骨収集団によって大量の遺骨が発見された場所である。

周りが急な崖に囲まれているので恰好の隠れ場所と思われたのだろうか。

一成は、ダバオから生還したかっての兵士たちに、当時の事情や地形などをきいてきてはいた。 |

赤嶺夫保

|

それによると、爆撃や艦砲射撃を逃れることができた人も、たいていは山奥への逃避行をつづける途中、飢えと疲れで死んでいったという。

一成の父親もそうした人の一人であった。大地に倒れたまま、「先に行ってくれ」と言って取り残されたのを目撃した大がいる。

しかし、その場所がどこであったか、近くに橋があったとか、大きな木が一本立っていたとかは分かっているのだが、山容は大きく変ってしまい、到底同じ場所を探すことはできそうもない。

一成は、石でつくった慰霊碑に線香を手向け、手を合わせた。

帰り道、一行はタモガンの河原で弁当を食べた。溝部清子が持参した心づくしの赤飯の握り飯である。

この辺りの米は、米というにはあまりに粗雑で、いってみれば米屑といった類のものが多いのだが、清子が持ってきたのは滅多に手に入れることができない、粘り気のある赤い色の陸稲であった。

清子にとっても一年に一度食べられるかどうかという。とっておきの米である。

絶縁状

二階を間借りしている清子の家をさらに間借りしている母子がいた。

母親はヴィニリッタ・久田といい、もう六〇に近く、息子は久田雄一といった。

戦前、ヴィニリッタはT・久田(実名を伏せる)という菓子商人のお手伝いとなって働いていた。

T・久田は沖縄から来た独身の男性であったが、やがてヴィニリッタと深い仲となりやがて一子をもうけた。

T・久田はこの息子を雄一と名づけ、大変な可愛がりようであったという。

しかし、家族三人水入らずの平和な生活は束の間しかつづかなかった。

戦争が激しくなると菓子は原料が不足し、買い手も少なくなり、T・久田は菓子屋をやめて土地を耕し自給自足の生活を始めた。

やがてアメリカ軍が上陸するとワガンに疎開し、戦争が終るのを待ち構えていたように帰国してしまった。

ヴィニリッタは、束の間の幸せであったとあきらめ、しばらくしてフィリピン人の夫と結婚した。

しかしフィリピン人の夫との生活も長くはつづかなかった。

二人の間に女の子一人と男の子一人を残して、夫はあっけなく逝ってしまった。

それからヴィニリッタの長くて苦しい生活が始まった。

下働きをしたり人の畑の農耕を手伝ったり、およそありとあらゆることをやったが、それでも食うや食わずの生活で、ついにヴィニリッタは家族を連れて山に入り、誰のものでもない土地を開墾して自給自足の生活を始めた。

フィリピン人の夫との間に出きた二人の子供は働き者で、長女はその美貌もあって椰子園をもつフィリピン人の許に嫁ぎ、次男も畑仕事の傍ら、山奥に自力で家を建築し始めていた。

こうして、貧しいながらも暮らしにようやく明るい兆しが見え始めたやさき、突然、三〇年間音沙汰のなかった前夫.T・久田がダバオに姿を現したのだった。

運命の歯車が大きく音を立ててキシミ始める。

人里離れた山奥で、教育も受けずにただその日を送るだけの雄一を見た父親は涙を流し、

「毎月お金を送るから、街に出て教育をうけるように」と説得したという。

ある程度の教育が身につき日本語ができるようになったら、日本に連れて行くとさえ約束した。

この時の父親の心にけっして嘘はなかつたろう。

だが、フィリピン人の子供たちは、お金を先にもらっているわけでもないのに街に行くのは危険だ、だまされたらそれまでだから、と強く反対したらしい。

しかしヴィニリッタは、

「お前たちは日本人がどんなにお金持ちで嘘をつかない人たちか知らないのだよ。

雄一のお父さんは、日本では自動車まで持ち、立派なお店をやっているのだから」

と説いてきかせた。

それでなくてもヴィニリッタは、消極的であまり生活力のない雄一をことのほか溺愛していたのである。

こうして、ヴィニリッタは、家にあるいくばくかの貯えを持って、雄一を連れて山を下り、カリナンの溝部清子の家で間借り生活を始めたのであった。

しかし、日本語を清子に習いながら学校に通うという生活は思いのほかに費用がかさんだ。

授業料の他に毎日の食事代がいる。

部屋代だって払わねばならない。わずかばかりのお金はたちまちなくなってしまった。

幸い、毎日の食料品は、近くの雑貨屋中山よし子が掛売りをしてくれた。勿論、T・久田からの送金をあてにしてのことである。

中山よし子もまた日系二世であった。

中国人の雑貨商に嫁いだよし子は、店の切りもりを一手に引受けており、酒好きで一日中酔っぱらっている夫に内緒で、米やおかずを久田母子に融通していたのである。

しかし、いつまでたってもT・久田からの送金はない。

そればかりか、心配したよし子が出した何回かの手紙に対して返事さえこない。

次第に焦りの色を濃くしていたところへ、突然一通の手紙が届いた。

差出人の名はT・久田となっていたが、書いたのはT・久田の日本人の妻からのものであった。

「突然のお手紙お許しください。私は久田の妻です。主人からすべてをきいて承知しています。

しかし、主人があなたに申し上げたことはみんな嘘です。

私たちはお金もなく食べるのもやっとの生活をしているのです。

主人がフィリピンを訪れたのも借金をしてのことでした。

今までも私たちと関係なく暮らしてきたのですから、どうか今度のことは皆、なかったことと思って、今後もそちらだけで暮らしてください。私たち夫婦の間には子供もおります。

どうか忘れてください。乱筆乱文、失礼します」 |

手紙は思いあまって書いたと思われる、ノートを破っての走り書きであった。言ってみれば絶縁状である。

ブナワンヘ

三日め、赤嶺夫保と一成の二人は、溝部清子の案内で生まれ故郷のブナワンに向かった。

三〇年の歳月は街も通りも変えてしまった。

二人はまず夫保の父親の墓を訪れた。墓はこの三〇年の間に市営になり、整備された墓には新しい墓石がびっしりと建っていた。

夫保の父親の墓は、さすがにかっての資産家の墓を思わせる堂々たるものであったが、長い間誰も訪れなかったことは伸びた草と、石に張りついた蔓草が物語っていた。

ていねいに墓参を済ませた二人は、次に二人の父親が住んでいた家の跡を訪ねた。

かっての屋敷跡も、アバカ農園の跡もただ草が生い茂るだけの荒野である。

「この辺りに倉庫があったはずだ。母尽はその東側のこちら向きに建っていたんだよ」

夫保は、当時まだ小さかった一成に指さしながら教えるが、どこも同じように茫々たる草が生えているだけで、当時をしのぼせるものは何もない。

第一、アバカそのものが、戦後はすべてだめになってしまった。

細かく手のかかるアバカは、日本人の手なしには栽培できなかったのである。

それにしても、ブナワン赤嶺の子供たちはどこにいってしまったのか。

もう、この辺りでブナワン赤嶺と言っても、知っている人はいなかった。

日本領事館

手紙の内容を知らされた久田母子は、物も言えないほどの衝撃を受けた。

小さい時から勉強をしたことのない雄一が三〇を過ぎて学校に通うのは辛いことだったに違いない。

その無理をさせるために、母親のヴィニリッタはつききりで世話を焼いてきたのだった。

借金は日本円にして七万円を越えていた。

雄二が身を粉にして働いても、一年間ではとても返し切れない金額である。

「だまされた」

ヴィニリッタはうめくようにつぶやいた。

翌朝、久田母子は溝部清子に連れられて、開設されて間もない日本領事館に相談に出かけた。

日本領事館は目抜き通りにある映画館の二階にあった。

細い階段を登り、「日本領事館」と書かれた扉を開けると、すでに先客が二組も待っている。

その二組ともに、父親探しの日系二世であった。

領事に面接している四〇前後の痩せぎすの男性は、親の膝に抱かれた赤ん坊の写真を持っており、この赤ん坊が自分で、父親は日本人だったと言っている。

母親が死ぬ前に、

「日本に帰った父親を探しなさい」

と言い残していったので、ぜひ探して欲しいと、男は繰り返し頼むのだが、領事は困惑気味である。

「じゃお父さんの名前は分かりますか?」

「みんな、ミ″ちゃんと呼んでいました」

「ミッちゃん?ミッちゃんだけじゃ分からないよ。ちゃんとした名前を知りませんか?」 |

領事に相談する久田親子

|

「さあ……」

男はただ困ったように目を伏せるばかりである。

「じゃお父さんたちぱ何処に住んでいるのかしら?」

「それでは探しようがありませんよ。第一あなたがこの子供だという証拠だってないんだから」

「いいえ、これは私です。母がそう言っていたのだから間違いありません」

「とにかく、何の手がかりもないんでは、日本の警察に幀んだって探しようはありませんよ」

「でも、私は経済的にとても困っており、どうしても父を探して欲しいのです」

「じゃこうしましょう。あなたは自分のお父さんの古い時代を知っている人をできるだけ探して、少しでも手がかりになるものを見つけてください。

その上でまた相談にのりましょう」

ようやく一人の面接を終えた領事は、

「日本の企業がダバオに進出するようになってから、この種の親探しブームが始まったのです。

自分たちに比べて、日本人はお金持ちだということが分かり、何とか父親を探して援助してもらおうという人がほとんどですが、中にはいかがわしい者もおり、判別するのが難しくて……」と嘆いていた。

久田親子の場合は父親の名前から現住所まで分かっているので話しは簡単だったが、領事は日本からきた手紙を読むと、むしろあきらめることを奨めた。

「お気の毒だけれど、これはもう脈がありませんよ。早くあきらめて、これからの設計を立てたほうがよいと思いますよ」

「でも、久田さんは彼の言葉を信じたために多額の借金を抱えてしまったんですよ」

と溝部清子が口をはさむ。

「まあ、それについては日本にも問い合わせて、日本での生活がどんなものか、とにかく調査を依頼してみましょう。

それにしても、あてにならないものを待っていつまでも街にいるのはどういうものでしょう。傷がいよいよ大きくなると思いませんか?」

そう言われてしまえばどうしようもない。久田親子は消然として領事館を後にした。

落魄の二世

ダハオを訪れて五日め、夫保と一成はついに従兄たち――ブナワン赤嶺の子供たち――の居所をつきとめた。

今にも崩れ落ちそうなあばら屋が、アバカに似たラミーと呼ばれる植物の畑の中に隠れるように建っていた。

「一雄! 一雄はいるか!」

夫保の声に顔を出したのは、フィリピン人にしては色が白く、目が落ち窪んで無精ひげをはやした四〇がらみの男であった。

男はじっと夫保と一成を見つめていたが、つと目をそらすと、そのまま下を向いてしまった。

「一雄じゃないか。夫保だよ。ずいぶん探したんだよ」

それでも一雄ことフィリピン名イダナシオはすねたような態度を崩さず返事もしない。 |

左=ブナワン赤嶺の長男、一雄

右=かつてのミス・ブナワン、サキ子

|

「サキ子さんはいないの?」

「畑だ」

ぶっきらぼうに答えると、それでも近くにいた子供たちに顎をしゃくった。

子供は、我々を物珍しそうに見つめながら、ラミー畑の中に走っていった。

五分ほどもしたろうか、ラミーの間をかきわけるようにして、半白の髪の毛の痩せた老女が現れた。

今の今まで畑仕事をしていたのだろう。手も足も泥がこびりついている。

彼女は一瞬立ち止まったが、いきなり夫保に抱きつくと、押し殺したように泣き始めた。夫保も涙を流している。

これがブナワン赤嶺の次女、赤嶺サキ子、フィリピン名フェルミナ赤嶺であった。

一九一三年生まれのフェルミナは、大農場主の令嬢として育ち、ミス・ブナワンと呼ばれ、何不自由のない生活を送っていた。

溝部清子の通訳できいた話から推し計ると、ブナワン赤嶺には、ダバオに来る前にすでに日本に妻がいた形跡もある。

その辺の事情はサキ子も言葉をにごし、夫保も知らないため確かめようがないのだが、とにかく、大農園の経営に成功し、フィリピン人の妻との間に十一人の子供をつくったブナワン赤嶺は、ありあまるほどの財産を持って日本に帰り、日本の家庭に落ち着いてしまった。

それでも、最初のうちは、フィリピン人の母親と子供たちにはなお宏大なアバカ農園が残されていた。

やがて戦争が始まると、周囲の目はこの金持ちの母子に氷のように冷たく突きささった。

そして終戦直前、まだ二〇歳前だった四女が、スパイの容疑を受け、白昼射殺されてしまった。

彼女の恨みを忘れないようにと、一家はこの娘の墓の傍らにアカシアの木を植えた。

今では豊かに繁った葉が苔むした墓石を被っている。

戦後、宏大な農園が地方政府に接収されると、生活は極度に窮迫した。

それでも皆が働けるうちはまだよかった。やがて母親が床につき、末息子も結核を痼むようになる。

かつてミス・ブナワンとまで言われ、名門女学校を出たサキ子が、僅かに残された、ラミーから繊維をとる工場を運営して一家を支えた。

しかし、運命の手はさらに厳しい試練をこの一家に与えた。

病床についていた母親が死亡すると、葬式代のかたとして、唯一つ残されていた工場まで使用人に取られてしまったのである。

それからは六〇歳を越すサキ子が、かっての使用人に使われることになった。

一日一〇時間近く働いて日当が一五〇円。この頃はサキ子も夕方になると微熱が出て、身体を勁かすことが大儀になるというが、弟の薬代を稼ぐために休むわけにはゆかないというのであった。

話をきいているうちに、夫保はいても立ってもいられなくなった様子で、一成とひそひそと話し合うと、財布からあるだけのフィリピン紙幣を出してサナ子に差し出した。

「溝部さん。これで医者に診てもらってくれと言ってください。

とにかくこれで足りる間は休むように、身体が元手なんだから……」

そこまで言って、夫保はたまりかねたようにサキ子の手を握りしめた。

サキ子にとっては思いもかけぬ多額のお金であった。

「ありがとう。神のお恵みです。本当に何とお礼を言っていいのやら」

何度もお礼を繰り返したサキ子は、一雄にもお礼を言うように促したが、一雄はただ黙って横を向くばかりである。

いつの間にか陽は西に傾いていた。

夫保、一成の二人は、何度も後を振り返っては手を振りながらブナワンを後にした。

失意の帰山

一日長く町にいれば、それだけ借金が増える。久田親子はとうとう山に帰ることを決意した。悲しい別れだった。

溝部清子は、夫のマウロ、子供のバレイタンと一緒に、せめてもの餞別にと袋に入れた米を担いでジプニーまで送って出た。

「さようなら、元気を出して。悪い夢を見たと思ってあきらめなさいよ」

「本当に親切にして貰って、あなた方のことはけっして忘れません」

山の家はジプニーを乗り継いで六時間。車を下りてから五キロの山道を歩かねばならない。

遠ざかってゆくアポ山を見つめていたヴィニリッタは、それまで見せなかった涙をはじめて流した。

「辛い。もう二度とこんな思いをしたくありません。

フィリピン人の夫との間にできた子供たちがあれほどまでに止めたのに、いまさら何と言って帰ったらよいのか……」

そして「雄一も不憫だ」とつぶやいた。

山の家は胸をつくような急峻な道を二時間も登った所にあった。

失意のうちに母子が帰ってくるのを予期していたのか、フィリピン人の息子は、若い妻と二人の小さな子供をつれて、黙って二人を迎え入れた。

五月に家を出てから六か月。短い夢というにはあまりにも大きい傷手であった。

翌日の早朝、赤嶺夫保と一成の二人はマニラに向けてダバオを飛び立った。

飛行機に乗る直前、回り道をして再びブナワンを訪れた二人は、着ているもの以外のすべての衣服を一雄に残してきた。

ダバオに到着した日とは打って変って、空は一点の雲もなく澄み渡っていた。

僅か一週間ほどの滞在であったが、その間にダバオで見ききしたことは、拭い去ることのできないほどに重く、二人の心に残ったに違いない。

top

**************************************** |