|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@����

���́@�o�҂̖��A����A�W�A�̉؋�

|

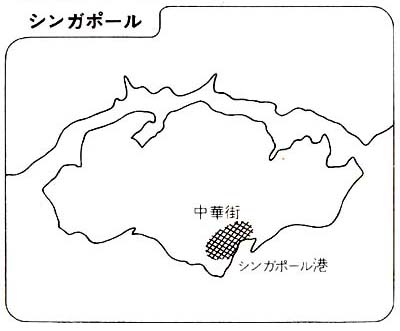

�V���K�|�[���̓}���[�����̓�[�̓����������A

���`�͒����嗤�̐���ۂ̐V�E�E�㗴�ƍ��`������Ȃ�B

�ǂ�����C�M���X�̑d�E�Ƃ��Ĕ��W���Ă������B

�����Ă����ɘJ���҂��K�v�������̂ŁA���n�̒����l���ڏZ����

�؋��Ƃ�����悤�ɂȂ����B���͉ؐl�Ƃ������B

|

�@�u�C�����鏊�ɉ؋�����v�Ƃ������t������B���ɓ���A�W�A�ł͉؋��̂��Ȃ����͂Ȃ��ƌ����Ă��悢���낤�B

�@���݁A���E�ɂ�����؋��̑��l���͈�A���Z�Z���l�Ɛ��肳��Ă��邪�A�r���}�ȓ��̓���A�W�A�ɂ��̋�Z�p�[�Z���g���Z��ł���B

�@�u�؋��ɂӂꂸ���ē���A�W�A��_�����ʁv�ƌ����Ă��鏊�Ȃł���B

�@�n���̑c������ɂ��āA�����̎x�z����A���n��͂���̘J���҂Ƃ��Ĕۉ��Ȃ��ɑ��荞�܂ꂽ�؋������́A�M��ɐs�����ʋ������z���āA�Љ�Ɋm�łƂ����������낵�Ă������B

�@�A�ъ��́u�����؋��̑����v�ɂ��ƁA����A�W�A�؋��̎��Z�p�[�Z���g����O�ΈȑO�ɋ�������ɂ��A�قڎl�Z�ΑO��ō����Ȃ����肵���n�ʂ��l�����Ă���Ƃ����B

�@���݁A����A�W�A�ɂ�����؋��̑����͖≮�A�����A���Z�ƂȂǂɏ]�����Ă���A�s�s�o�ς̑啔���������Ă���B

�@�������A���̂䂦�ɉ؋������͐�Z�̖��A���Ƀ}���[�n�̐l�����̋��������݂����ƂɂȂ����B

�@���Z��N�̌܌��ɂ́A�}���[�V�A�̎�s�N�A�������v�[���ŗ����̐l��\�����N���Ă���B�����n�`�}�L�����A�ؓ���S�p�C�v���������}���[�l�������A�g�A���[�h�̖������тȂ���؋��̌Q�ɏP�����������Ƃ����B

�@�C���h�l�V�A�ł��A���Z�ܔN�̋�E�O�Z�����̒���O�Z���l�̉؋����E�����Ƃ����A�u�؋����v���s��ꂽ�B

�@�t�B���s���ł��؋��̒e����s�E�������N���Ă���B

�@����C���h�l�V�A�̎�҂́A�؋���

�@�u��X�̌����z���Đ�����z���S���v�ƌ����A�N�A�������v�[���̃}���[�l�̐N�́A

�@�u�����̓}���[�l�̍����B�ނ�̓C�M���X�̐A������ɂ̂��Ă��̍��ɓ��荞�݁A��X������D���đ������̂��v�Ƒ����݂����߂Č�����B

�@�ܘ_�A�؋��ɂ����_������B�}���[�V�A�̃C�{�[�ɏZ�ޒ��ؑ�����̊����ł���������ƉƂ́A�}���[�l�͖��\�őӑĂ��B

�@���̍��ɉ�X�����Ȃ������炱�̍��̌o�ς͂ǂ��Ȃ�̂��B

�@�}���[�l�����̐����������ێ��ł���̂���X�����邩�炱���ł͂Ȃ����v�ƁA�f���Ď̂Ă�悤�Ɍ�����B

�@�ܘ_�A����Ȃ��Ƃ������������ς��B

�@�l��\���Ȍ�A�}���[�V�A�ł͌��@����������A�l��Η���������悤�Ȍ���������ƌ����������邱�ƂɂȂ��Ă��邩�炾�B

�@���@�̉����ƌ����A�\���Ȍ�}���[�l�D�搭��͍��̊�{����ƂȂ�A�A�E�A���A������Z�ɂ�����܂ŁA���ɗl�X�̖ʂŃ}���[�l�ɗD���[�u���u������悤�ɂȂ����B

�@����قǂ܂łɁA����A�W�A�ňْ[����������Ă���؋�������̍����������B�V���K�|�[���ł���B

�@���[�E�N�A�����[�Ƃ������o�����w���҂����������A�l���̎��܃p�[�Z���g�������n�Ƃ����V���K�|�[���́A�Ɨ��ȗ����ٓI�Ȍo�ϐ����𐋂��A���ł͍��������A��l������O�A�Z�Z�Z�t�r�h���ƁA����A�W�A�ł����ꂩ���A��i���̒��ԓ�������悤�Ƃ��Ă���B

�@���̏͂Ǝ��͂ł́A����A�W�A�̑傫�Ȋ��͌��ɂȂ��Ă���؋��ɂ��ĐG�ꂽ���B

�@���ɂ��̏͂ł́A�P�����ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂�Ă���̂������`�̕Гc�ɂŒǐՂ��A���ɔނ炪�ڏZ��Œ��؊X������g�𗧂ĂĂ䂭�l�q���V���K�|�[���ŒT���Ă݂��B

�@�����Ď��̓C���h�؋��̌����Ƃ���ꂽ�V���K�|�[���̋��ٓI�ȍ�����̔閧���Љ��B

�@1 �؋��a���\�\���`�E�V�E�\�\�@top

�@�@�s�т̒n

�@���`�̐V�E�A�\�����[�O���B���̕ӂ�͂������`�Ƃ�����蒆���L���Ȃƌ������ق����悢��������Ȃ��B

�@������̐̂���l�X�͒����̎R�߁A�����̊��K���p���Ő����Ă����B

�@���܂��炢���܂ł��Ȃ����A���А푈�̌��ʁA���`�����C�M���X�Ɋ������ꂽ�͈̂ꔪ�l��N�̂��Ƃł���B

�@�����ő���А푈�ƌĂ��A���[�������̌��ʁA�㗴���������ꂽ�̂��A���ꂩ��ꔪ�N��̈ꔪ�Z�Z�N�B

�@�V�E�͂���ɎO���N�������ꔪ�㔪�N�A����͊����ł͂Ȃ����N�ԂƂ����������őd���ꂽ�B

�@���̎��Ō�܂Œ�R�����̂��A���N�A��߂ƕ���ŋѓc�̍Ԃł���B

�@�Œz������ǂ����̂܂ܑ��ɂȂ��Ă����ѓc�́g��Ǒ��h�ɂ͍����p�R�ɒ�R���Đ������m�����̖��Ⴊ�Z�݂��Ă���B

�@������Ȃ������A�ǂ����蔲�����e����A��������������̂܂܂Ɏc���Ă���B |

�ѓc��Ǒ�

�Z�l�͋C���r���A�ʐ^���B��Ƌ��𐿋�����B

|

�@���N�ɗׂ荇���\�����[�O��������A���l���̒j�������Ԃɂ������Đ�����Ƃ����B

�@���̐[�O���̐����́A�p���̂ɂȂ��Ă�����S���̂ƕς���Ă��Ȃ��B

�@�L�X�Ƃ����c���̏��X�ɖЏ@�|���Q���Ȃ��ĐL�тĂ���A�y�ł������Ƃ�������͂ނ悤�ɂ��ĕ���ł���B

�@�y�Ԃɓ���Ɛ��ʂɓV�@���܂̎��������Ă���̂��̂̂܂܂��B

�@���̑O�ɉԉ̂悤�ȁA���F�̑������������Ă��Ă���B

�@�y�Ԃɒu���ꂽ�Â߂������H��A���̖T�炩���K�ɂ̂т��}�Ȓ�q�B���������L���Ȃ̕�炵���̂܂܂ł���B

�@�������̕ӂ�͒����̂Ȃ��ł��s�т̓y�n�Ƃ��ďZ�ސl�����܂�Ȃ��A�s�̕������猩�����ꂽ�ƒn�ł������B

�@�ő�̏�Q�͐��s���ł���B

�@���N�A��ꌎ����A�O�����܂ł́A��n�͂Ђъ���A�앨�͂Ȃ��A���Ђ�͏Z�ޏꏊ���Ȃ�����ł䂭�B

�@�p���̂ɂȂ��Ă���A���܂�̂Ђǂ��ɑς����˂����`�����́A���Z�Z�N�A�����Ƌ�������сA�N�ԓ�A��܁Z���g���̐��������߂��̐[�F�_�����甃�����Ƃɂ����B

�@��A�Z�Z�Z�K������O���`�h��������A�����͂����̐��ň�N�Ɏ��܁A�Z�Z�Z���~�̊O�݂��҂��ł��邱�ƂɂȂ�B

�@����ł��Ȃ��������肸�A�D�p�̊C���������~�߂ăr�N�g���A�`�ɕC�G�����W�����������B

�@�������A��������ߎ�ɂ͂Ȃ炸�A�������ɂ͐��ʂ͂ǂ�ǂ���A���������͔N���s���ɂȂ��Ă���B

�@�V�E�̓y�n���r���͓̂��R�ł���B

�@�[�O���̑����S���́A�������Z�N�]����A���̊�������n�Ɉ�˂̐����܂��������J��Ԃ��Ă����B

�@���Z�O�N�̑��鯂̎��ɂ́A���̈�˂�������A���������ɁA��͑S�ł��Ă��܂����B

�@���������傫�ȝ�鯂�����x�ɁA���̐l���͌����Ă䂭�B

�@��҂̑����͋㗴�⍁�`���ɓ����ɏo�Ă䂫�A���l���͉؋��Ƃ��ĊO���ɒE�o���Ă��܂����B

�@�S���̌ܐl�̎q���̂����A���j�ƎO�j�̓�l���O���ɈڏZ�����B

�@��l�̓����h���ɁA������l�̓}���[�V�A�ɏZ��ł���B

�@�c���Ă���͉̂Ƃ��p�������j�Ǝl�j�A����ɖ�����蝌j�@�����ł���B

�@���̖����A�j�@�̓��V�[���Ƃ����p�ꖼ�������A���`���̔ɉ؊X�ł��牮���J���Ă���B

�@�f��g���h�Œm��ꂽ���ؔѓX�u�Z�����v�̂�������ɂ�����A�p��Łu�E�B�b�O�v�Ə������傫�ȊŔ��o�Ă���B

�@���V�[���͈��Z���N�ɍ��Z���o��Ƃ������牮�ɋ߂��B

�@�O�N�]�蓭������ɓƗ����A���ܔN�ɂ͓��{�̔��e�w�Z�Ŗ{�i�I�ɂ���̋Z�p���w��ł���B

�@���`�ɂ͖{�i�I�Ȃ��牮�͏��Ȃ��A�X�͂��Ȃ�͂�����B�ő�̂��q�̓C�M���X�̐����������Ƃ����B

�@����Z���������ނ炪�B�V�тɂ䂭���ɒ����̂����~�����邩��ł������B

�@���ꂪ�p�R�̂قƂ�ǂ����g���Ă��܂��������ɁA�������͂��悤�ɂȂ��āA�X�̌ڋq�͂�������ƌ����Ă��܂����B

�@���̍����烋�V�[���͊C�O�ڏZ���l����悤�ɂȂ����B

�@�@�

�@���V�[���̗F�����̈�l�ɁA�g���ӂƂ�������������B

�@�L���Ȍb�z�̐��܂�ŁA�V�������ł��Ă��獁�`�ɓ���Ă�����ł���B

�@���`�̓�͓�Z�Z���l���z����Ƃ����Ă���B���`�̑S�l�����l�O�Z���l�Ƃ�������A���ɂ��̔�������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���̂Ȃ��̔��Z���l���A�V�������ł������ɓ���Ă����l�����ł���B

�@�l�����̏d���ɋꗶ�������`�����́A���ܓ�N�A�u�L���Ȗ��͎��R�����v�Ƃ����V�E�d�؈ȗ��̎�茈�߂�p���A�L���ȁ|���`�Ԃ̒����l�̉���������܁Z�l�Ƃ����茈�߂����B

�@�ȗ��A�s�@�z���҂͑ߕ߂��A�W���c�i���e���j�Ɏ��e������A�������҂��Ă���B

�@���������̌���A�����ɐ����I�Ȕg������������A�_�앨�̕s�삪�������肷��x�ɁA�������̓�����ꍞ��ł���B

�@���Ɂg��������h�Ƃ���ꂽ���Z��N�ɂ́A�l���A�܌��̓��ň�Z���l�̓�����ꍞ�Ƃ�����B

�@���؊u�ĂĒ����ƌ����������ؔn�B�ŁA�c�����k���Â��Ă����㎵�̜A�卪�́A��ړ��̗��j��ڌ����Ă�������ΐ����ؐl�ł���B

�@�A�͓�������̎��̗l�q�������b���Ă���B

�@�u�[�ł�����ƁA��̂�����������܂�ŕ����Ă���悤�ɐl���n���ė����B

�@�j���Ȃ��҂͖ڂ̑O�œM�������B

�@�v�w�œ����Ă��āA�v���������n��A���[�͍s���s���ɂȂ��Ă��܂������̂�����B

�@�����~�߂�킯�ɂ��������A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@���̔N�܂ʼn������̈ړ������Ă������A���̓x�ɔ߂�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ������v

�@�Ӕn�B�̗��j�͂܂��ɓ�ړ��̗��j���ƌ����Ă悢�B

�@�����푈�œ��{�R���L���Ȃ��̂������ɂ́A���Z���l�߂�������`�ɓ������݁A���̌�A���{�R�����`���̂���ƁA�t�ɕS���l�߂��l���嗤�֓������B���͑嗤���獁�`�ւ̈���I�����ł���B

�@�g�������嗤����̏Z���̈�l�ł������B

�@�����̕��͍����}�̏��Z�ŁA��������̎��펀�����Ƃ����B

�@�V�������ł������g���̑��������O�֓��������A��e�̗t�A�͕v�̎��y�n�𗣂��̂�������A�c���������q�̋ь��Ɩ��̈��ӂ�����ď������Ȃ��ĕ�炵�Ă����B

�@���������N�����Ă��A��p���̃X�p�C�ł͂Ȃ����Ɣ�����Ō�����̂ɑς���ꂸ�A���ɑ吨�̓���o�����Z��N�A������l�����ɍ����č��`�ɒE�o���ė����B

�@�g��Ƃ͍��A���`���������Ă���A�p�[�g�ɏZ��ł���B

�@�l�����قǂ̍L���̕������A����ɏ㉺��i�Ɏd���Ă���A��i���킹�Ďl�l���Q����悤�ɂ����Ă���B

�@���̃A�p�[�g�̓��������́A�嗤���瓦���Ă�����ŁA�������Ⴍ�A���l�l�ȏ�̉Ƒ��̂�����̂Ɍ����Ă���B

�@���ӂ̉Ƒ��͎O�l�ŁA���̏����ɂ��Ă͂܂�Ȃ����A��e�̗t�@���m�l�ƈꏏ�ɏZ�ނƋU���Ď�Ă��܂����B

�@�ƒ��͈ꂩ����A�O�Z�Z�~�B�^�N�V�[�̉^�]������Ă�������Ɛ��C�H��œ����Ă��鈤�ӂ̌��������킹��ΐ����͂������ċꂵ���͂Ȃ��B

�@����܂ŁA�����ɂ������Z���ɂ������ĕs���������Ă��Ȃ��������ӂ��A�����̒Ⴓ��Q���A�K���ɂȂ��ďZ�ޏꏊ��T���n�߂��̂́A�����H��œ����Ă����G�h�Ɨ��ɂ����Ă���ł���B

�@�������A�ɒ[�ɏZ���̍��`�ł́A�������̎Ⴂ��l���Z�ޏ����݂���͕̂s�\�ɋ߂������B

�@�ǂ����Ă��ꏏ�ɏZ�����Ƃ���A�C�ӂ�R���ɂւ���悤�Ɍ�������ł���s�@�Z��̈�s�ɁA�g�^���Ԃ��̌@�������ł����Ă邵���Ȃ��B

�@��l�͘b�����������A�J�i�_�Ő������悤�ƌ��S�����B

�@���A�G�h�̓J�i�_�ɓn��A���C�H��œ����Ă���B���ӂ͓n�q��߂Ȃ���G�h����̌Ăъ̕ւ�҂��Ă���B

�@�@�����ւ̗��w��

�@�������čL���V�n�����߂Ď�҂����O�ɏo�Ă䂭�Ȃ��ŁA�O���ɍs�����Ƃ��ł����s����ȓ��X�𑗂��Ă���l������B

�@�㗴�̓��A�㓜�B���w�r���̂Ȃ��ɉƓ��H�Ƃ��ڔ������ɋl���Ă���A����Η�H�ƒn�тł���B

�@�H�ƂƂ����Ă��قƂ�ǂ́g�z���R���t�����[�h�ƌĂ�Ă��鑢�ԂÂ��肩�A�r�[�Y�̃n���h�o�b�N�H��A����ɃW�[���Y���̖D���H��ł���B

�@���̖D���H��̈���o�c����h����́A�V���K�|�[���؋��̓��ڂƂ��Đ��܂ꂽ�B

�@�V�������a���������A���w�S�ɔR���Ă����h����́A����̐��܂ꂽ������������S�ƁA�V���������Ŋw�т����Ƃ����ӗ~�ɖ���|�����܂炸�A�嗤�ɓn�����B

�@���̍��A�V�����Ŋw�Ԃ��߂ɑ嗤�ɓn��������A�W�A�؋��̎q��́A���\���l�ɂ̂ڂ����Ƃ�����B

�@�h�͒����Ő��w�Z�ɓ��艻�w���w�B�����ʼnؖk�ȏo�g�̏����A�������ƒm�荇�����������B

���̌��l�̓V���K�|�[���ɋA����݂Ȃ������͓V�Â̒��w�ŋ��ڂ��Ƃ�A�����͖D���H�Ƃ��ē������B������l�Z�ɂȂ����N�̏H�A��l�͐e�̑҂V���K�|�[���ɋA�낤�ƍ��`�ɏo�Ă����B

�@�������A���`�Ő\�������r�U���V���K�|�[�����{�͎��Ă���Ȃ������B

�@���Y��`�҂̋^��������Ƃ����̂ł���B

�@����������嗤�Ŋw��ł���ԂɁA����A�W�A�̍��X�͊拭�Ȕ������ƂɂȂ��Ă����̂��B

�@�������āA����A�W�A�̉؋��̎q��ŁA��x�����ɓ���������ɁA�Ăѐ��܂�̋��A�ꂸ�A���`�Œ��Ԃ���ɂȂ��Ă��邩���Ă̗��w���͈�ܖ��l�ɂ̂ڂ�Ƃ����Ă���B

�@�h�̍H��͉����̂��̂܂������ŁA�Ԃɗ��l���������Ď�Ԓ��͈ꖇ�Z�~�ɂ����Ȃ�Ȃ��B

�@�D���H�̋����A�ƒ��A�^�����d�C��Ȃǂ����������Ɛ�������̂�����Ƃ��Ƃ����B

�@���������͂̐l�����̖ڂ͕K�������g�����Ȃ��B�u�l����肾�v�Ɠ���Ă����l�����锽�ʁA

�@�u�ނ炱������������A�W�A�֑��荞�؍�����̐敺���v�Ƃ͂����茾���l�������̂��B

�@�@�Ղ�

�@�܌���������Z���ԁA�[�����ɑ���J�̉����苿���B�܍��L�`���i��V�@���܂̐��a�̓��ł���B

�@���i�͋㗴�ɉ��h���Ă��郋�V�[�����A���N�܌�����̗[���ɂ͉ƂɋA��B

�@���`����㗴�œ����Ă���l����ł͂Ȃ��B

�@�؋��Ƃ��ĊO���֍s���Ă����҂����A�肵�Ă���B

�@�قƂ�ǂ̐l���������������o�c������A���̉����������Ă���l�������B

�@���̂����̉��l���͊O���œK������}������҂����ŁA�ȂƂȂ鏗�������߂�̂��ꎞ�A���̑傫�ȖړI�ɂȂ��Ă���B

�@�Ղ�̊Ԃɔނ�͑��̑��ɂ܂ő��������ĉŒT��������B

�@�Ղ�̑O��A�y�ł������Ƃ��l�p�������̒����̋�n�ɁA�����̐l���W�܂��Ă���B

�@���ԓV�@���܂ɋ������Ă����ۏĂ̓��n�׃^�ɕ��ׂ��A�����⋛���ς��������̔��Ƃ��т��z����B

�@���̐l�����́A�C�̍������҂ǂ������ւɂȂ��āA����̉��ŗ������͂݁A�Ē��Ɏ����n�������ށB

�@�����h������ŒT���ɖ߂��Ă����A���V�[���̌Z�V�͂�

�@�u�ٍ���炵�͎₵���Ȃ����v�Ƃ����Ă݂�ƁA

�@�u�҂��̂ɐ���t�ŁA�₵���ȂǂƎv���Ă���ɂ͂���܂���B

�@��ꒇ�Ԃ͂������邵�A�X�ɂ͓V�@���܂������J���Ă���܂�����ˁv�Ƌ����Ȃ����Ă����B

�@���̖�A���₩�ȐH�����I������A���V�[���͂͂��߂ăI�[�X�g�����A�ֈږ����錈�ӂ�e�ɍ������B

�@�u��l�̌Z���ڏZ���Ă����������C�Ȋ�����Ă������e���A����ȂɏՌ���������Ƃ͎v���Ă��܂���ł����v�ƃ��V�[���͌�ɂȂ��Ęb���Ă��ꂽ�B

�@���łɓ�l�̑��q���C�O�ɈڏZ���Ă��܂��Ă��闼�e�́A���̖������͎茳�ɂ��������ƍl���Ă����悤�ŁA�ޏ��̂��߂ɉƂ����Ă�y�n�܂ŗp�ӂ��Ă����Ƃ����̂ł���B

�@�����A�S���͉������Ȃ������悤�ɑ�������Ղ�̗p�ӂɂƂ肩�������B

�@�Ղ�̎w�����Ƃ�̂͑����̖�ڂł���B

�@�����㒅�ɍ����Y�{���A�����X�q�������S���́A�Y�A�����^�ǂ����̎��q���̐擪�ɗ����đ��̉Ƃ��ꌬ�ꌬ����Ă䂭�B

�@�J�l�⑾�ۂ���������҂�q������ɂÂ��A���X���������|��炷�B

�@�₪�āA���̒������I�����s��́A�V�@���܂��J���Ă��鎛�Ɍ������B

�@������̑��A������̑�����R�̂悤�ɏ�������_�V��֗x���A�˂��s�A��������������悤�ɑ��X�ƏW�܂��Ă���B

�@�ǂ̍s��̂Ȃ��ɂ��A�ڏZ�����O�����痢�A�肵����҂������Ă���B

�@���̕ӂ�ł͉؋��Ƃ��ĊO���ɏo�Ă䂭���Ƃ́A�̂��炠����܂��̂��ƂȂ̂��B

�@���V�[���ƕ�e�̏G���́A�����̑��̍s��̌�ɂ��ēV�@���܂ւ��Q����ς܂����B

�@���V�[���ɂƂ��āA���ꂪ��e�Ɖ߂����Ō�̍Ղ�ł���B |

�Ղ�̓��A�Ō�̎Q�w�ɗ������V�[���e�q�B

|

�@�@�؋��a��

�@�Ղ肪�I���Ă��悻�ꂩ����̑����A���`�̌[����`�Ƀ��V�[���̎p���������B

�@���V�[���͓����A�����{�����Œ��ؗ����X���J���Ă���F�����̎o�̉Ƃɋ��Ďd����T�����ӂ����Ă����B�������鑊����I�[�X�g�����A�Ō�������肾�Ƃ����B

�@�u���ǂ����`�ɋA���Ă���l�����邯��ǁA���͓�x�ƍ��`�ɋA���Ă������͂���܂���v

�@���V�[���͂����ς�ƌ����������B

�@������ɗ����͈̂��ӂƁA������܂��Ԃ��Ȃ��C�O�ɈڏZ����Ƃ����F�����̓�l�����B���V�[���̐e���Z����p�������Ȃ��A�Ђǂ������ς肵���������ł������B

�@�N�ԍ��`�ɏZ�݂Â������V�[���́A���ꂩ��̐l���͂ǂ��Ȃ�̂��낤���B

�@�܂������Ă����������Ȃ��l���̑傫�ȕʂ�ɁA���������̊������݂����ɁA���V�[���͂������ƃQ�[�g�̌������Ɏp�������Ă��܂����B

�@�@2 ����Ȃ�`���C�i�^�E���@top

�@�@������

�@�V���K�|�[���̓�[�A�`�ɋ߂���p�Ƀs�[�v���Y�p�[�N�E�R���v���b�N�X�Ƃ��������l�̏��X���l�߂����w�r��������B

�@�O�K�܂ł͒����l�̌o�c����l�X�̏��X�������Ă���A���̏�͎������A����ɂ��̏�̓}���V�����ɂȂ��Ă���B

�@���̍ŏ�K�ɏZ�ތ������̓��ۂ́A�C�ɖʂ����L�X�Ƃ������ԂŊO�߂Ȃ��炨�������ނ��Ƃ���n�܂�B

�@�R���X�e���[�����Ƃ�̂ɂ悢�Ƃ����Ă���A�����_��n���̕�洱������p���Ă��邹�����A�����Z�Z�ɂȂ낤�Ƃ����̂ɁA���͍��X�Ƃ��Ĕ��̉��͎Ⴂ���̂𗽂��قǂ��B

�@��洱�����A��D���̃t�J�̕h�i�Ђ�j���A���v�l�̂Ђ����̃y���_���g���A���ׂČ��������Ă��鏤�i�ł���B

�@���̏Z�ޕ����ƊC�Ƃ̊Ԃɂ͉��̏�Q���Ȃ����A����������Ă��镗�ɂ́A���̓����̑��ɔZ�����̓����������Ă���B�r���̂������ɖ��W�������䂩�痧�������Ă���������B�r���ƊC�Ƃ̊Ԃ́A�Ԓ��F�̉����ɔ����ǂ̔w�̒Ⴂ����������ڂ��čL�����Ă���A���̖���̉��䂪���߂����Ă���B����A�W�A����̋K�͂����Ƃ����Ă���V���K�|�[���̃`���C�i�^�E���ł���B

�@��l�̃R�b�N�ƎO�l�̂���`��������A���`�ƃT���t�����V�X�R�ɕʑ��������Ă�����������A���Ă��̃`���C�i�^�E���ɏZ��ł����B

�@�@�`���C�i�^�E���̒�

�@�`���C�i�^�E���̒��͑����B

�@�邪�����Ĉꎞ�Ԃ�����ƁA����܂œ��H�̒[�ɕЂ悹�Ă��������䂪���Ɠ����o���A���i���̂��A�d���݂��n�߂�B

�@���ꂩ�炳��Ɉꎞ�Ԃ�����ƁA�L�X�Ƃ݂��Ă������H�������܂�����ł��߂�����Ă��܂��B

�@���������Ɨ������铒�C�A����̓V�䂩��݂����{�₠�Ђ�A�@�������悤�Ȗ��̓����B

�@�����ɏo������l�X���A����̊Ԃɒu���ꂽ�ۈ֎q�ɍ����Ċ���������A����H�ׂ�B

�@�������ē���A�W�A�̐l�X�͒�����O�H������l�������B

�@�H�ו��̉���̖T�ł́A�l�X�̐��N�H���i�����ׂ��Ă���B

�@���A���A��A�ʕ��A�V���K�|�[���ōł��V�N�Ȃ��̂��ł������l�i�Ŕ����Ă���B

�@�ڂ̉��ꃁ�[�g�������邩������C��Z�Z�~�A�����Ă���{����H���悻���Z�Z�~�A��̕������킹���قǂ̊I�i���Ɂj����C���Z�~�����Z�Z�~�Ƃ�������ł���B |

�`���C�i�^�E��

�����ɕ��ԓX�̊Ԃ̘H��ɂ��I�X���������ƓX���o���B

|

�@����ł��V���K�|�[���̐l�����́u�`���C�i�^�E���̕i���������Ȃ����v�ƒQ���Ă���B

�@�l�i�͂قƂ�ljp��łȂ������ŏ�����Ă���B���Ƃ����̂̓h���̂��ƂŁA�p�̓Z���g�B

�@�܂�A�ꌳ�\�p�Ə�����Ă���A�V���K�|�[���h���ň�h���[���Z���g�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�`���C�i�^�E���̐l�����A������A�Ƃ�킰�N���͉p��̕�����Ȃ��l���������炾�B

�@�Ƃ����āA�����̕W����ł���k���ꂪ������l������܂����Ȃ��B

�@�����Ȃ��痈���l�͕����̌��t���A�L���ȏo�g�҂͍L���̌��t���g���ĕ�炵�Ă���B

�@�����炨�݂��Ɍ��t���ʂ��Ȃ��ƁA�����l�ǂ������}���[��Ŕ��蔃�����邱�Ƃ��������Ȃ��B

�@�Ƃ���ŁA�`���C�i�^�E���͓����ɑ����ʂ�����ɑ傫����ɕ�����Ă����B

�@�k���͍L���̐l�������A�쑤�ɂ͕����̐l���吨�Z��ł���B

�@�L�����̖ڋʏ��i�̓Q�e���Ă���B

�@���A�͂��˂Â݁A��Ƃ����A�����Ƃ������A���{�l�Ȃ�ڂ��ނ������ȓ������H�ו��Ƃ��ĕ���ł���B

�@����̖T�ł́A���������싞�܂ɓ��ꂽ�Ƃ����₹�����A���_���ӂ���Ē@���Ă���B

�@���̂��������E����������̂������Ă݂����Ƃ����邪�A�u�E���̂ł͂Ȃ��C�₳���邾�����v�Ƃ����̂��B

�@���������X�b�|�\�������ŁA�܂�����@���ċC�₳���Ă��ꂩ�痿���ɂƂ肩����B

�@�ցA�Ƃ����A�����Ȃǂ́A�����������Ă��˂��ɔ����ŁA���ꂾ���͕ʂɔ������⊓���ɔ����Ă���B

�@���������ĐH�ׂ�l�����邪�A�����Ă��͓�ɓ���Ďς�B

�@�ׂ��͂ނ����̂ق��ɂ���炵���A���͂��������l�i�ł͂Ȃ��B

�@���ɃX�b�|���́A�����ł͑�O�����ŁA�O���O���ς��Ă��X�b�|���X�[�v����t��܁Z�~���x�ŐH�ׂ���B

�@����ɔ�ׂ�Ί^�͍����B�قƂ�ǂ��}���[�V�A��C���h�l�V�A����̗֓��i������ŁA�������^����C�܁Z�Z�~�����Ă���B

�@��������̂ق��̓\�o���������B���̍��킹���A������A���ꂼ��X�ɂ���Ĉ�������F�������Ă���B

�@�`���C�i�X�g���[�g�ɁA�\�o�̑��ɏt���̔炪�����Ă���X������B

�@�Ў�ɗ����������R�̂悤�Ɏ����A����a�܁Z�Z���`������傫�ȃt���C�p���̒�ɂȂ�����Ă䂭�B

�@������~���قǂ����邾�낤���A��ċz�����āA�Ă����������ɂ������S�̃t���C�Ԃ��ł������Ď��o���B

�@���̊Ԍܕb��������Ȃ��B

�@���ꂾ���f�����A�����������Ƀ����Ȃ��Ă���悤�ɂȂ�ɂ͎O�N�͂����邻�����B

�@�Ԍ���Ԕ��قǂ����Ȃ����̓X�̈���̔���グ�́A�\�o�����悻��g���A�t���̔炪��Z�Z�L���ɂ̂ڂ�Ƃ����B

�@�\�o���̑��ɁA�܂�Ő����̉����Ǝv������ɐF�Ƃ�ǂ�̒M����ׂ��Е����A�^�C����A�������Y��I�ʂ��i�t�����ĉ����Ă���Y���A�����L�r�������Ԃ��Ă��̏`���Ă��鍻���L�r�W���[�X�̓X�Ȃǂ�������˂Ă���B

|

�N���X�X�g���[�g�̊����B

���̏����Ȓ����o���ɂ͉Ɠ`�̖����Ă���B

|

�`���C�i�^�E���ł́A�����ǂ����ŏ����|�ŋ�������Ă���B

|

�@�L���X�ƕ����X���k�Ɋт����H�ɁA�N���X�X�g���[�g�ƌĂ��ʂ肪����B���Ɗ����̐��X�ł���B

�@�����͂�������A�����̊Ŕ��f���A�ǂ���ɃM�b�V���ƕ��\�y�̒����o���ɂ́A�����A���A���̑��ȂǁA���ꂪ�Ǝv���悤�ȖؕЂ�z�����l�ߍ��܂�Ă���B

�@���́A���H���Ȃ����̂��Ƃ����A���H�����@���Ƃ͕ʂ̒����o���ɓ�����Ă���B

�@�����͓ŕ��ŁA�@���͖Ƃ����̂�����A���������E������������Ƃ����邩������Ȃ��B

�@���ꂾ���ɒ������@�͔�`�ɂȂ��Ă���A���ꂼ��̓X���`���̒������@���������z����ɕۑ����Ă���B

�@���X�̑��ɂ��A�L���A�������n��ɋ��ʂ��Ă�����̂�����B

�@���̈�͐��ł���B���l�̉Ƃ̕ǂɋ����Ԃ牺���A���̑O�Ɉ֎q�����u���������̂������ĊȒP�Ȃ��̂ŁA�����܂��ȓX���ƁA���������e���g���Ă���B

�@�l�i�͑�l�œ�Z�Z�~�A�q���͂��̔��z�B

�@�V���K�|�[���ł��X���\���Ă��鏊�ł͑�l�̎U�����͎��Z�Z�~���炢���Ă��邩��A�O���̈�ȉ��̒l�i�ł���B

�@�ŋ��������܂��L���A����������̒n��ł��������B

�@�`���C�i�^�E�����������āA����ŋ��������Ȃ��Ƃ������͈�N��ʂ��ĂقƂ�ǂȂ����낤�B

�@��̎ŋ����O�������T�Ԃ̋��s���I���ĕЕt���n�߂�ƁA�������ꂽ���ɂ������̏����������͂��߂�B

�@�ŋ��̋��s�͉��炩�̍�Ɍ��Ԃ��Ă��āA�����Ă������̑O�ɍՒd���u����A�ԗւ������������������Ă���B

�@�V�@���܂̍�̓`���C�i�^�E���̂Ȃ��ł��傫�ȍՂ�ł���B

�@�@�`���C�i�^�E���̗R��

�@�V���K�|�[���Ƀ`���C�i�^�E�����ł����͍̂����炨�悻��Z���N�O�A�A���@�卑�������C�M���X�����̒n�ɍ`���J���Ă���ł���B

�@���̍������嗤����͂��W�����N�ɏ��A�V�����V�n�����߂Ă���Ă����l�������͂��߂Ėڂɂ����̂́A�ݕǂɗ������ԉ���ƁA���q�̖ƁA�킸���ȏ��X�����ł������B

�@�D�ł���Ă��������l�����́A�V���K�|�[���ɒ����Ƃ܂��q�C���S�̂���ɊC�ɖʂ��������ɎQ�w�����B

�@�����������̂����ŁA�ł��Â��u�V���{�v�́A�e���b�N�A�����ʂ�Ɏc���Ă���B

�@���A�R���N���[�g�̓��H�������������͎O�K���Ă̊w�Z�ɂȂ��Ă��邪�A�����͖����n�ŁA���Ď��̑O�͂����C�ł������B

�@����������ɂ����̒����A�Ԃ�̍ʐF���{�����������A���ׂĒ����嗤�ł��������̂��^��ł��đg�ݗ��Ă����̂ł���B

�@���̉^�������œ����������Ƃ����B

�@�C�_���J���Ă��邱�̎��̗R���͌Â��A�N���͐�N���̂ɑk��B

�@�����Ȃɖ�����\������V�ˏ���������A���̏�������O�̎����B

�@���̍����J�����̂����̎��̎n�܂肾�Ƃ����̂����A�����ƊC�_�Ƃ��ǂ����т��Ă���̂��͔��R�Ƃ��Ȃ��B

�@���������A���ɂ͗��_�̑��ɁA���܂�W������Ƃ��v���Ȃ��Ñ㒆���̓V�q����A�߉ށA�E�q�܂��J���Ă���B

�@�悭�A�����l�͕����M�҂��Ǝv������ł���l�����邪�A����͌��ŁA�V���K�|�[���̎��͂قƂ�ǁA�����̑��Ɏ⓹�����F�Z�������Ă���B

�@���̓V���{�̖{���̕Ћ��ɁA��ɓ��݂�A�˂�����������A���̂܂�肪�^���ɉ��ꂽ�ؑ��������Ă����B

�@�����Ă݂�ƁA�������ꂪ���Ђ��Ƃ����̂��B

�@���̖ؑ��A���͓q���̐_�l�ŁA���łɏ������l���A���Ђ���D�����Ƃ����_�l�̌��ɂ���̈��Ђ�h����Ă䂭�̂ł������B |

�V���{�̈���ɂ���q���̐_�l�B����

�܂��ɍ����݂���͈̂��ЁB

|

�@�嗤�������Ă����l�����̑����́A�܂��T���p���̃N�[���[�ɂȂ����B

�@���҂�����D�̉ו����^�Ԃ�����חg�l�v�ł���B

�@�₪�Ĉ�V�щ����X���J���A�G�݂������l���o�Ă����B

�@�����ȏo�g�̗��p���͈ꎵ�̎��̋����̂āA�V�V�n�����߂ăV���K�|�[���ɂ���ė����B

�@���������嗤�͂��̓����߂����̂ɂ����邠�肳�܂ŁA�Q���̓x�ɑ����̐l������тœ���A�W�A�ɏo�Ă������B

�@�p���͂܂��`�̃T���p���̃N�[���[�ɂȂ����B�Ⴉ�����Ƃ͂����Ă��d���͂��������Ƃ����B

�@���������̎d���̂������Őg�̂�痂����Ȃ����B

�@���̌�A������ɂȂ��ă}���[������V�r���������ŕ���������A���낢��Ȏd����]�X�Ƃ����B

�@�V���K�|�[���ɗ��Ĉ�Z�N�߁B�H�ו����̉���Ɍق�ꂽ�B�̎��ł���B

�@���ꂩ��l�N��A�������炵�������Ԃ��F�߂��āA�p���͎�l�̖�����ƌ������邱�ƂɂȂ����B

�@����͂܂���Z�ł������B

�@�₪�Čp���͋`���̂��Ƃ��p���A���ł͎l�l�̐l���g������̎�l�ł���B

�@�p���̓X�́A�ؓ��ɋ��ƃl�M���܂��Ă������Ɠ��̃`�N���������đ�ɏ��ŁA����̉���ɔ�ׂēX�̍\��������傫���A�i���������B

�@���ł͉��䂾���łȂ��{�i�I�ȓX�܂Ŏ��悤�ɂȂ����B

�@�`���C�i�^�E���̒����������A�N���u�ʂ�ɂ���u�ܑc�匝�@�v�̓����A�\�ΊC�͉؋��ł���B

�@�ܑc��Ƃ����̂͏��ю����@�̈�h�ŁA���ΊC�̕��e�͒����嗤�Ŕ_�Ƃ����邩����猝�@�������Ă����B

�@�V���K�|�[���ɗ��Ă��瓹����J���܂ł̋�J�͕��X�̂��̂ł͂Ȃ������炵���B

�@���̐E�Ƃ͗l�X�ŁA�x�@���A�X�֔z�B�v�A���]�ԏC���H�Ƃ������l�������A��A�d�����I���������ė��āA�����߂��̋�n�Ōm�Âɗ��ł���B

�@�Ƃ͂����Ă��A���Ɨ������œ�����ێ����邱�Ƃ͓���A���Z�̑��Ɏ��q���������Ă���B

�@����̕Ћ��ɁA�֎q�A���ہA�⎆��\�������Ȃǂ𑵂��Ă���A�Ղ�̓x�ɌĂ�Ă����āA�������̉Ƃ⏤�X���炨�z�{��Ⴂ�A���ꂪ����̈ێ���Ɩ��̏����ɂȂ��Ă���B

�@���������؋�����������������A���ɂ��D�悵�ĂƂ肩�������̂��A�q�킾���̋���{�݂����邱�Ƃł������B

�@�e���b�N�A�����ʂ�ɂ���c�a��ق��A��܌ܔN�O�Ɍ��Ă�ꂽ�������Ă���B

�@�͂��߂́A�L���Ȕ~���o�g�̐l�����̎q������炷�鏬���ȏm�Ƃ��Ĕ����������A����ɖc��オ��A�Ő����ɂ͌܁Z�Z�l�̐��k��i���A�c�V���w�Z�Ƃ������B

�@�������A�V���K�|�[�����Ɨ����Ă��玟�X�Ɍ����w�Z�����Ă���悤�ɂȂ�A��Z�N�O�Z�ɂ��V�����������Ƃ������Ă��ɕZ�����B

�@���͔~���o�g�҂̓�����قƂ��Ďg���Ă���B

�@�@�ϖe����`���C�i�^�E��

�@���̃`���C�i�^�E�����A�Ђ��[�������Ă���B

�@�W�H���قǂ̖ʐς���O�Z���l *

�̍������Z�ނ��߂ɂ́A���y�̍��w�������Ȃ��Ƃ����V���K�|�[�����{�̓s�s�ĊJ���v��̂䂦�ł���B

* 1980�N�̐l���@2016�N�͖�550����2�{���ɑ����Ă���B

�@�`���ɏЉ���A���������Z�ރs�[�v���X�p�[�N���A���͎G�R�Ƃ����`���C�i�^�E���̈ꕔ�ł������B

�@�����I�ɗ����ނ����ꂽ���X�̐l�X�́A�x�����z�ɉ������ʐς̓X�܂�����ȃr���̂Ȃ��Ɏ�A�܂��͔������B

�@��蕥��ꂽ����̐l�����́A���������ɂȂ����r���̈�K�̃^�^�L�̏�ɁA���X�X��낵���r�b�V���ƕ���ŏ������Ă���B

�@�N���X�X�g���[�g�̊������A�e���b�N�A�����ʂ�̌c�a��ق��A�₪�Ď����^���ɂ���B

�@�u�ܑc�匝�@�v�̊��ΊC�́A�r���̂Ȃ��Ō��@���ꂪ�J����̂��ǂ����S�z���Ă���B |

�ϖe����`���C�i�^�E���B

��O�̌����͎��X�ɉ�č��w������Ă䂭�B

|

�@��������A�X���r�������ɂȂ��Ă��܂�����A���q�����̂��̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂���������Ȃ��B

�@������o���Ă��闛�p���̏ꍇ�A�Y�݂͂���ɐ[���ł���B

�@�V���K�|�[�����{�́A���ʂȏꏊ�������ĉ��䂻�̂��̂�p�~���悤�Ƃ��Ă���̂��B

�@�X�̔��ς˂�A��ʂ̏�Q�ɂȂ�A�ł̕ߑ�������Ƃ����̂����̗��R�ł���B

�@���̏�A��l�̑��q����l�͖��Ԃ̉�ЂɁA������l�͍`�p�ǂɋ߂Ă���A�H�ו������p�����Ƃ����҂͈�l�����Ȃ��B

�@�u�������̎���͏I��܂����B���ꂩ��͑��q�����̎���ł��v�ƁA�p���͂���������߂����Ă���c�c�B

�@�������āA�}���ɕς��`���C�i�^�E�����ے��I�Ɏ����Ⴊ����B

�@�L���X�̐��̒[�A�p�S���[���ɕ��ԑ��V���ł���B

�@���������V���������̏��������邾���łȂ��A��K�A�O�K�����ʊԂ���̘V�l��a�l��a�����Ă����B

�@�����̉Ƃ��玀�l���o��̂������������l�������A�a�l��V�l�𑒋V���ɗa����̂ł���B

�@�������������o��������̑��V���̌���ɂ́A���l�̖��O�ƔN������������݂���Ă����B

�@���l�̔N��͎��ۂ̔N���O�Η]���ɏ����̂��K���ł���B

�@�g�с@���܍h�Ə������́A�g�т���Ŏ��S�h�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B

�@���̑��V���̋����ʂĂ���K��茊��ɂ�肩�����āA��l�̘V�k�����݂Ȃ��ɑ��̊O�߂Ă����B

�@����ƂȂ����V���̎�l�ɂ����Ă݂�ƁB��l�̎��ɒ����嗤�������Ă��āA�ȗ�����`�������ɓ����Â��Ă����l�ŁA�g���͑S���Ȃ��v�Ƃ����B

�@���̐́A����A�W�A�̍��X�ɂ́A�����嗤���炨��`�������X�̉�����������E�ƂƂ���Ⴂ�����̈�Q���o�҂��ɂ���Ă����B

�@�ޏ������́A��l�ɔ�����߂ƍ����Y�{����g�ɂ��A�嗤�Ɏc���Ă����Ƒ��ɑ������邽�߁A�����������ɓ����Â����B

�@���̐l�����̑����́A���������Ȃ��قǂɔN���Ƃ�A�A���ł���l�͒����������đ嗤�ɋA��A�A�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��l�͗{�V�@�ɓ�������A�������đ��V���̓�K�łЂ�����Ǝ��ʂ̂�҂��Ă���B

�@�`���C�i�^�E���̐l�����������������V�����A�u���فv�ƌĂ�ł���B |

����҂V�l������鑒�V��

�u���فv��2�K�̑�����O�߂�V�k�B

|

�@���́u���فv���A��������������A�Ԃ��Ȃ����w�r���̈�K�ɓ��邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@�����Ȃ������A�����炭���̘V�l���{�V�@�Ɉڂ���A���V�����V�l��a�l��a����K�����p���������ƂɂȂ�̂��낤�B

�@�V���K�|�[��������ق��Ȃ��Ȃ������A�V���K�|�[���́A�؋��̍�����{���̈Ӗ��ł̃V���K�|�[���l�̍��ƂɂȂ邩������Ȃ��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |