|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第五章 大航海時代の名残り

東南アジア諸国は、タイを除くすべての国が、長短の差こそあれ欧米列強の支配下にあった。

どこの国でも都市には植民地宗主国が建てた建造物が残っている。

マニラの古い教会、マレーシアの見事に舗装された道路や白亜の駅舎、シンガポールの政府の建物の数々、いずれも植民地時代に建てられたものである。

しかし、植民地時代の刻印は、何よりも、目に見えない政治、経済、文化といった国民の生活のなかに深く浸透している。

その事のゆえに、政府や国民が今なお重荷を背負わされていることはすでに述べたとおりだ。

ところが、激しい民族自立の闘いを経て独立したこうした国民が、かっての植民宗主国に対して奇妙な親しみを感じていることも事実である。

イギリスのエリザベス女王がマレーシアとシンガポールを訪問した時、両国の国民の歓迎ぶりは文字どおり熱狂的であったし、インドネシアをオランダのユリアナ女王が訪れた時は、少しでもオランダ語を知っている者は先を争ってオランダ語を使った。

ジャカルタ駐在のある商社の支店長などは「オランダがこの国のためにどれほどのことをしたと言うのか、日本は比較にならないほどの経済的貢献をしているのに、女王の訪間中、彼らは日本人に鼻もひっかけなかった」と嘆いていた。

良くも悪くも、植民地にこれほどまで深い影響を残した、かっての宗主国の人たちは今、何処にいるのか?

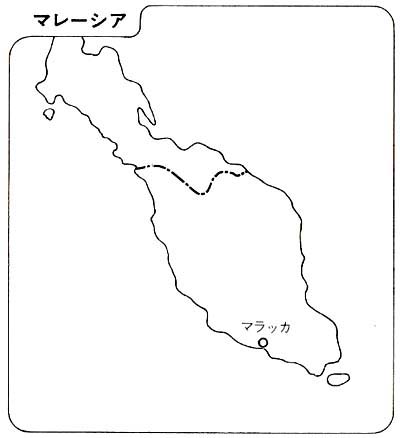

ポルトガル、オランダ、イギリスと三か国に次々に支配されたマレーシアのマラッカと、スペインが最初に町を築いたフィリピン・ビサヤ地域に、植民地時代の跡と植民宗主国の末裔の姿を追ってみた。

1 今も残るポルトガル村――マレーシア・マラッカ――

オラン・プテがやってきた

これはマレーシア、モれも西海岸に伝わる民話の一つである。

今から五〇〇年も昔のこと、マラッカはマレー人のサルタンが支配する東南アジアで最も栄えた港でした。

マラッカの王様は対岸のスマトラやジャワにまで勢力を伸し、金、象牙、錫、香料、絹などの交易を一手にひきうけていました。

マレー人は美しい彫刻がはとこされた家に住み、男たちが畑や漁に出ている間、女たちはムンクァンの葉で編んだマットづくりにいそしんでいました。

聞こえてくるのは、海風のそよぐ音と、サラトが(籐で編んだ蹴マリ)に興ずる子供たちの歓声ぐらい。

それはのどかで平和な村だったのです。

町の中心部には石づくりの家が建ち並び、中国人が大勢住んでいました。

そして港はアラビア、インド、中国や、スマトラ、ジャワから来た船で一杯でした。

船乗りたちは長い航海を終えて家に帰ると、口々にこのすばらしいマラッカの話をするのでした。

しかし、そのころあの憎むべきオラン・プテ(白い人)はインドのゴアまで進出して来ていたのです。

ある時インドの商人が、ポルトガルの総督アルフォンソ・ダルブキェルキュに、この美しく賑やかなマラッカの話をしました。

「それは本当かね」

青い目の総督はこの話にいたく関心を示して言いました。

「とにかく。一度見てこさせることにしよう」

数週間の船旅の後、総督に派遣されたポルトガル人の一隊は目指すマラッカに着きました。

それは話にきいていたよりも、もっと大きくもっと賑やかな港でした。

町にはたくさんのマレー人が住んでいました。見るものきくものみんなはじめてのものばかりです。

一方マラッカの人たちにとっても、ポルトガル人は今まで見たこともない珍しい人たちでした。

マラッカの人たちがオラン・プテを見だのはこれが初めてだったのです。

町の人や村の人たちは、この珍しい人たちを見に港にやって来ると、目を丸くして、

「白いインド人だ!」と叫びました。

ある者はひげをひっぱり、ある者は帽子をとり、洋服にさわったりしました。

ポルトガルの指揮官はさっそく、マラッカの総督ベンンダハラ・スリ・マハラジャのもとへあいさつに行きました。

ベンダハラは気がやさしくまた勇敢な人で、男どうしが手を固く握りあうオラン・プテのあいさつが大層気に入り、友情のしるしとして指揮官に自分の養子を授けました。

指揮官はお礼として総督に見事な金の鎖を贈りました。

やがて、風が西に向かって吹き出すころ、ポルトガルの船はゴアに戻って行きました。

報告をきいたゴアの総督アルファンソは、直ちに「マラッカを自分たちのものにしよう」と決意しました。

次に風が東に吹き始めたころ、大砲をつんだポルトガルの艦隊は、威風堂々とマラッカに向かって行きました。

港に着くや否や、ポルトガル軍は一斉に砲撃を開始しました。マラッカの人にとって大砲ははじめての経験です。

鉄の玉で何人かのマレー人が死にました。

次の朝二、〇〇〇人のポルトガル兵士が上陸して来ました。銃と剣の完全武装です。

兵器の違いにもかかわらず、マレー人は勇敢に戦いました。そしてほぼ一日の戦闘のあと、とうとうマレー人はオラン・プテを海に追いやったのです。

この知らせをきいた総督アルファンソは真赤になってどなりました。

「兵力を倍にしろ。大砲をもっと積み込め!」

しかし、その時ひとりの若者がこう言いました。

「マラッカを攻めても無駄です。ベンダハラ総督が治めている限り、マラッカを占領することはできません」

それは、茶色い顔の頭の毛の縮れた青年でした。そうです。それはベンダハラの養子だったのです。

そしてその言葉のとおり、ベンダハラは何回もオラン・プテを撃退し、ベンダハラが死ぬまでポルトガルはマラッカを占領することができませんでした。(根津 清訳) |

以上がマラッカ周辺で語り継がれている、マラッカが占領されるまでの物語だが、かってマレー人が白人をどう感じていたかがよくわかる。

ここでは白人は憎むべき敵として書かれており、マレー人の勇敢さが強調されている。

そしてマラッカが占領された時のことは語られていない。

しかし、事実はこの物語の後、マラッカはアルブケルクの率いるポルトガル艦隊に占領されてしまう。

一五一一年のことである。

中国とマラッカ

陸路マラッカに入るとまず目につくのは、お茶や漬物店、海運業などの古めかしく、しかし、しっかりした家並みと、その間に挟まるように建っている中国の仏教寺院である。

なかで最も古い寺は一四〇六年、明の使節がマラッカに到着したのを記念して建てられたものである。

明の使節は六二隻の船に三万七、〇〇〇人の兵士を連れてマラッカを訪れたといわれ、マラッカの王と交易の取り決めを結んでいる。

その後、明の皇帝は答礼に訪れたマラッカの使節に託して、マラッカの王に、自分の王女を贈った。

王女とその従者たちは中国風の寺を建てその後の丘に住みついた。

この丘は以来中国の丘と呼ばれ、今も多くの中国人が住んでいる。

マラッカに住みついた中国人の多くは福建省の出身で、マレー人との融合をはかる人が多い。 |

マラッカの西北部にある中国人街

|

これらの中国系の人々は、嗎々(ばば)と呼ばれ、日常生活でも英語を使っている。

長い間、副首相兼大蔵相を勤めた陳修信も、マラッカ出身の嗎々である。

ポルトガルとマラッカ

一方、海路でマラッカにつくと、まず目につくのは海に面した小高い丘の上に建った要塞である。

ボルト・デ・サンチャゴと呼ばれるこの要塞は、ポルトガルがマラッカを制圧するとすぐに建てたもので、以来一三〇年間難攻不落の砦として数々の敵を撃退し、オランダ軍もこの要塞を落すのに三〇年以上を費したと言われる。

しかしポルトガルにとってかわったオランダは壁の紋様を削り落し、オランダ風につくり変えてしまった。

熱帯特有の背丈の高い草が茫々と生えている砦のところどころに砲台の跡があり、五〇〇年近い年月の間、変わることなくマラッカ海峡を見下ろしている。

要塞を通り過ぎてしばらく北上すると、港の背後の丘の上に、これまた要塞かとみまがう石づくりの教会が現れる。

ポルトガルが建てたセント・ポール教会である。

この丘は、その昔マラッカ王国のサルタンの宮殿が建っていた所で、数々のポルトガル時代の遺跡が残っている。

ポルトガルは、マラッカを根拠地にアジア各地に植民地を広げるとともに、このセント・ポール教会を足場にキリスト教を広めていった。

日本にゆかりの深いフランシスコ・ザビエルもこの教会からやって来たのである。

今は廃虚になった教会の一番奥に、死後フランシスコ・ザビエルの遺体を一時安置していた穴がそのまま保存されている。

オランダとマラッカ

セント・ポール教会のある丘を北に下った街の中心の広場は、オランダ広場と呼ばれている。

港の方からみて正面に教会があり、郵便局、マラッカ州政府の役所が並んでおり、すべての建物が赤い色をしている。

一六四一年、ついにポルトガルを破りマラッ力を制圧したオランダは、占領直後母国をしのんでこの広場をつくったという。

広場を囲む建物の赤いレンガは、すべてオランダから船で運んで来たものである。

オランダはその後一八二四年までおよそ二〇〇年間マラッカを支配しつづけるが、オランダ総督の邸として使われた建物は、イギリスの支配下になった後も植民地政府の役所として使われていた。 |

セント・ポール教会――フランシスコ・ザビエルの

遺体が安置された場所も残っている。

|

ポルトガル人村

マラッカの街を東へ五キロほど外れた所にポルトガル人の定住村がある。

自らをポルトガル人と思い、カトリックとポルトガル語を守りつづけている人たちが住んでいる村である。

現在人口はおよそ一、〇〇〇人。

いかにも造成地といった海沿いの平らな土地に木造のポルトガル風の家が並んでいる。

家のなかにはキリストの像が掲げられ、ポルトガル語の聖書が置いてある。

どの家も別に系図があるわけではなく、色の黒い人も髪の毛が縮れている人もいるが、誰もが自分たちをポルトガル人だと主張している。

しかし、ポルトガル人の血を保ち、ポルトガル人として生きようとするために、彼らの生活は苦難に満ちている。

マレーシアに住むマレー人や、中国人、インド人はいずれも全国的な組織を持ち、自分たちの政党すら持っている。

しかし、この国でポルトガルの血を引いた人に共通の組織はない。

マレー人優先政策がとられている現在、教育でも就職でも、ポルトガル人は極端に悪い条件を強いられている。

耕す土地もなく、村の人々の多くはマラッカ海峡で漁をして生計を立てている。

その頼りの海も沖をゆくタンカーの油で汚れ、魚獲量も年々減りつつある。

子供たちはポルトガル語と英語を覚え、観光客がくると競い合ってガイド役を買って出てチップを貰う。

手づくりの船の置物やキリストの絵を売るものもいる。その姿には、かっての海の勇者のおもかげもない。

日曜日、丘の上のセント・ポール教会では厳かにミサが行われる。

金髪、赤毛、黒い髪、目の色も肌の色も様々だが、集まってくる人たちはすべてポルトガルの末裔だと思っている人たちだ。

キリストの教えを説く神父もはるばるポルトガルからやって来た。

やがて、四〇〇年前につくられた厚い石づくりの教会に讃美歌の歌声が響きわたる。

この一瞬、時間は四〇〇年を遡る。

ひんやりとした教会の石畳も、木立から聞こえてくる蝉の鳴声も、油を流したように静かなマラッカ海峡の海の色も、すべてが四〇〇年の昔と少しも変わらない。

膝まずき目を閉じて祈るポルトガルの末裔たちは、この時ばかりは厳しい現実を忘れ、世界を制覇した輝かしい大航海時代に生きている想いを抱くのだろうか。

マラッカには現在と過去が時間を超越して混在している。

2 スペイン人の末裔を求めて――フィリピン・パコロード、イロイロ――

|

バチアノ川――川がそのまま港になっている

スペイン人到来

フィリピン・バナイ島のオトンと言っても知っている人は少ないだろう。

ましてイロイロの郊外にあるこの小さな町が、かってスペイン人がフィリピンで建設したはじめての町であることを知っている人はなおさら少ないに違いない。

オトンの町の中央にある公園に大きな銅製のレリーフがある。

一〇メートルはあろうという横に長いレリーフの左端に中国人の商人が彫られている。

白衣を着た男が天ビンで商品を運んでいる姿だ。

つづいてスペインの神父が聖書を片手に現れ、すぐに庇(ひさし)の長い布製の帽子をかぶったスペインの兵士に変わる。

その右隣りがアメリカ軍で。それと闘う日本兵が姿を現し、またアメリカ兵に変わる。 |

オトンの町の歴史を示すレリーフの一部

|

そして一番右にマルコス、イメルダの大統領夫妻とオトン市長の顔が彫られている。

つまり、これはオトンの町の歴史である。

古くから中国との交易で賑わっていたオトンに突然スペインの神父が訪れたのは一五七二年のことだった。

船団を率いていたのは、ミゲル・ロペス・ド・レガスピーである。

フィリピンを本格的に植民地化した最初のスペイン人だと言ってよい。

ちなみに、フィリピンに最初に足を印したスペイン人はマジェランだが、一五二一年に世界一周の途中フィリピンに上陸した途端に獰猛なモロ族に殺されてしまった。

レガスピーがパナイ湾に面したイロイロとその周辺を根拠地に選んだ理由は、ここが天然の良港であったことによる。

イロイロの語源は、ヴィサヤ語でイロン・イロン、“鼻のような”という意味である。

パナイ湾とバチアノ川に挾まれた旧市街地の形が人間の鼻に似ているところから名づけられたものだが、この地を訪れた船はほとんど流れのないこのバチアノ川に入って投錨することができる。

つまり川の沿岸はすべて天然の良港なのだ。

そればかりではない。

パナイ島のイロイロを中心とするパナイ湾の沿岸は、フィリピンで最も天然資源に恵まれた豊かな地域である。

イロイロ平野はフィリピン二、三位を争う大米作地帯であり、沿岸の魚獲量は全国の四分の一をしめるという海の幸の宝庫でもある。

漁法は多種類にわたっているが、最も一般に行われているのは、定置網漁法である。

竹と籐(とう)の柱に網を張った誘導壁の先端に三層の繿がつくられており、入った魚は外に出られなくなる仕組になっている。

檻に入った魚は一日に二度網を打って捕獲される。最大の獲物はマグロである。

漁期は一月から六月まで、台風期を除いた六か月間だが、一回の漁で平均して一五、〇〇〇円の水揚げがあるという。

この水揚げを網元と漁民が半々に分ける。

一回の漁で三〇大から三五人の漁民が働くから、一人当たりの一回分の収入は二〇〇円ほどである。

それでも一日に二回水揚げがあれば四〇〇円になり、独り身の若い男にしてみればそう悪い額ではない。

ちなみに、漁民がマグロを市場で売る時の値段はキロ当たり二一○円。市場はその倍の値段で市民に売っている。

東南アジアのどこでもそうだが、流通業者の儲けは漁民の収入を大きく上回っている。

こうした大がかりな漁法と対象的なのが、浅瀬で行うミルクフィシュの稚魚獲りである。

波の打ち寄せる浅瀬に胸まで浸かりながら、小さいもので畳二畳ぐらい、大きいものは三畳ほどもあろうという籐(とう)で縁どりした網を、半ば浮かせながら押してゆく。

ものの五分から一〇分も歩いて網を浜に上げると、砂に混って糸のような稚魚がかかっている。

専門家の話によると、イロイロの沿岸は水温がミルクフィッシュの成長に適しているのだそうで、母魚はわざわざこの水域に産卵しにやってくる。

母魚の捕獲は法律で禁じられており、産卵を終えた母魚はまた広々とした海原へ帰ってゆく。 |

ミルクフィッシュの稚魚獲り――後方に見えるのは定置網

|

スペイン時代の遺跡

こうした自然の豊かな土地に、スペイン人は次々に町をつくり教会を建てていった。

植民政策は政教一致で進められたのである。

散在する原住民を把握するために“教会の鐘のきこえる範囲に”住民が集められた。

いわゆるプエブロ(町)である。

その時建てられた教会が、今もイロイロの街をとり囲むように残っている。

一八六九年、トマス・サンタレン神父の手でつくられたサン・ジョアキン教会は、フィリピンで最も軍事的な教会として知られている。

外壁に画かれた絵は一八五九年のモロッコ遠征の戦を画いたもので、この教会自体イスラム教徒モロ族の侵入に備える砦の役目を果たしていた。

壁はすべて珊瑚礁を四角く切って積み上げたもので、遠くから見ると滑らかにみえる表面も、近くによってみると無数のひだがあるのがわかる。

当時建てられたこの辺りの教会は、ほとんどが珊瑚礁でつくられているが、火事や地震にも耐え、石づくりの建造物が壊れた一九四八年の大地震にも珊瑚礁の建物だけは無事だったという。

イロイロの郊外には、教会の他にも、スペインの神父を埋めた墓や、石づくりの橋などが半ば朽ちたまま残っている。

しかし、建物も町のつくりもスペインの影響を色濃く残しているイロイロに、意外なほどにスペイン人がいない。

勿論、マラッカのような定住村などなく、スペインの血をひいていると私に語った人は、ホテルの女主人と観光局の支所長だけだった。

それではかつてこの地に住み、この国を支配したスペイン人は何処へ行ってしまったのか。

四分の一スペインの血をひいていると誇らし気に語る観光局イロイロ支所長の奨めで、大きな貝細工工場に行ってみた。 かつて貝細工工場は、ほとんどスペイン人が経営していたと聞いたからである。

私たちが訪れた貝細工工場はイロイロ随一の大きな工場で、商品を並べた店の裏の空地には白い貝殻がうず高く積んであった。

工場のなかにはつくりかけの電気スタンドや机、皿が所狭しと並べられている。

貝細工に使われる原料はカピス貝と呼ばれる二枚貝で、パナイ島周辺でしかとれない。

二枚のうち一枚は平らで、他の一枚は湾曲している。

工場ではそれぞれの特徴を生かしてシャンデリア、ランプシェード、フルーツ皿など様々な工芸品に仕立てあげている。 |

貝細工工場

|

スペイン人が元々あった土着の細工にスペイン風のデザインを加え、この国独特の工芸に仕上げたのだという。

しかし、かっては一組一円もしなかった貝が最近はめっきり少なくなり、今は漁民から一組三円で買っている。

工場の主人は中国系のフィリピン人で、父親の代にゴンサレスというスペイン人が経営していた工場を譲り受けたのだと語った。

この中国系フィリピン人経営者の話によると、アメリカ時代になって、イロイロにいたスペイン人は次第に帰国したりマニラに移住し始め、やがて日本軍が占領するようになると、残っていたほとんどすべてのスペイン人が対岸のネグロス島のバコロードヘ逃れ、砂糖キビ畑を耕すなどして全く身をひそめてしまったと言う。

ゴンサレスもそうした人たちの一人であった。

バコロードヘ

私たちはゴンサレスの所在を求めてバコロードヘ渡ってみた。

バコロードはパナイ島の東側に横たわるネグロス島の西半分、ネグロス・オクシデンタルの州都である。

イロイロとバコロードの間にはフェリーボートが就航している。

バチアノ川沿岸の港を出た船には行商や寄宿生活から週末休みに家に帰る学生などが乗り合わぜ、ほぼ満席である。

やがて見えてきたネグロス島は見渡す限り青々とした砂糖キビに被われている。

ネグロス島の西半分はフィリピン製糖業の心臓地帯なのだ。バコロードの周辺の製糖量は全国の生産量の六〇パーセントをしめ、県財政も総額の六五パーセントから七〇パーセントを砂糖キビに頼っている。

イロイロに比べると小じんまりとしたバコロードの町に上陸した私たちは、車を雇うとすぐに郊外に足を伸した。

街を抜けるとゆけどもゆけども砂糖キビ畑で、時に製糖工場と小さな町が姿を見せるだけである。

運転手の案内で、まず宏大な砂糖キビ畑を持っているロペス家を訪ねてみた。

しかし、邸のなかに豪華な礼拝堂まで見える宏壮な邸宅は、固く門を閉じたまま物音一つしない。

垣根越しにのぞいてみると、庭の芝生は枯れ、プールはひび割れている。どうみても人が住んでいる気配はない。

扉をガチャガチャやっていると裏のほうから一人の中年の女性が出て来た。

「日本のテレビの者ですが、あなたは?」

「近くに住んでいる主婦ですよ。この家を預かっているんです」

「では、ロペスさんはここに住んでいらっしやらないのですね?」

「ロペスさんならもう一〇年も前にここを引き払い、スペインとマニラを行ったり来たりしています」

「ではこの辺りの農場は?」

「勿論ロペスさんのものですけど、代理の人が時々見にくるだけですよ」

この女性の話だと、それでもたまに代理の人がやってきて泊ってゆくので、時々掃除はしていると言う。

二軒めに訪れた家も空家で、四軒めの家でようやく白人の若い女性を見つけた。

きいてみると、マニラの大学に通っている女子学生で、父親はマニラ市内の高級住宅地、マカティに住んでいると言う。

「時々ここに来るのですか?」

「ええ、私は田舎が好きなので休暇のたびに来ます。父親はめったに来ません」

「随分古そうな家ですね」

「一〇〇年は経っています」

「ところで、あなたのお父さんはスペイン人ですね?」

「ええ、そうです」

「お母さんも?」

「母はスペインの血を引いたフィリピン人です」

「そうすると、あなたは混血というわけですね」

「はい、家ではスペイン語とフィリピン語と両方使うようにしつけられています」

古めかしいがどっしりと気品のある調度品の並んだ大邸宅を辞して三〇分も走ったろうか、今度は馬に乗って遊んでいる白人の少年に出会った。

早速車を停めてきいてみると、この少年も砂糖キビ農場主の息子で、父親がスペイン人、母裨がフィリピン人だと言うのであった。

「今、この辺りで純粋のスペイン人を見つけるのは難しいですか?」

「不可能に近いでしょうね。ほとんど混血していますから」

「では、あなたは自分のことをスペイン人だと思っていますか?」

「いいえ、スペインの血を引いたフィリピン人だと思っていますよ」

「スペインの血を引いていることを誇りに思っていますか?」

「女性はそう思っている大が多いけど、私は特にそうは思いません。フィリピン人の母親は優しいし、僕は母を愛していますから」

「ところで、この辺りにゴンサレスと名乗るたぶん純粋のスペイン人がいるはずですが、ご存じありませんか?」

「さあ。しかし、純粋というのは疑わしいですね。

そういう人がいればわりあい知れるはずですが、私はきいたことがありません。

混血ならこれはもういくらもいますから見当もつきませんよ」

行く先々で同じような返事をきかされながら、それでも二日めの夕方ようやくゴンサレス家を探しあてた。

他の農場主の家に比べればそれほど大きな家ではなく、農園の傍らの門にはA・ゴンサレスと書かれている。

ご主人のアントニオ・ゴンザレスは赤ら顔の恰幅のよい紳士で、奥さんのミランダは背の高いなかなかの美人だ。

夫妻は四人の子供と一緒に裏庭の火焔樹の木影に座って心地よくインタビューに応じてくれた。

何とゴンサレス夫妻も、純粋なスペイン人ではなかった。

夫のアントニオは四八歳。父親は純粋のスペイン人だが、母親はスペインの血を引くフィリピン人だと言う。

奥さんのミランダはスペイン人と中国人の血を引いているということしか分からない。

しかし二人とも外見は全く白人である。

夫妻だけではない。

大学生の長男、高校に通う長女、小学校と幼稚園にいっている下の男の子二人、全員がどうみても白人だ。 |

ゴンサレス家の家族と友人たち。

|

「あなた方はご自分をスペイン人だと思っていますか? それとも……」

「国籍はフィリピン人です。しかしスペイン人の血を引いていることも事実で、そのことを誇りに思っています』

「つまり、周りのフィリピン人とは違うと感じていらっしやるのですね?」

「いいえ、そういう感じは全くありません。フィリピンは混血の人が多く、西洋人やアメリカ人に対して極めて親近感を持っていますからね。

生活様式だって似ています。教会も多いし……」

「しかし先ほどスペイン人の血を引くことに誇りを持つているとおっしやいましたが、それは優越感とは違いますか?」

「それは美しい女性が周りの女性に対して抱くのと同じ程度のものですよ。

それと、地位とか財産ということも関係しているかも知れません。

スペインの血を引いている者は、一般的に言えば周りのフィリピン人に比べて教育程度が高く、また地位や財産を持っている人が多いですから、見かけだけでなく尊敬されているということは言えるかもしれません。

ただ私たちもフィリピン人の血をうけているのですから、人種的にどうこうと言うことはありませんよ」

アントニオの父親は三〇数年前、イロイロの貝細工工場を中国人に売り渡すと、その資金でバコロードに渡り、砂糖キビ工場を始めたのだという。

アントニオはマニラの大学を出るとすぐ近くのタイヤ工場に勤め、今では工場長をしている。

父親の死後砂糖キビ工場を引き継いだが、こちらは支配人に任せきりだと語った。

「それにしても、私たちから見ますと、お二人とも全くのスペイン人に見えますし、マカティー辺りでは、スペインの血を継承するように努めているという話もききましたが……」

「ああ、それは上流階級の話です。マニラのマカティーに住んでいる富豪のなかには、息子をスペインの大学にやり、スペインから嫁を連れてくる人もいます。

しかしこれはほんの一握りの人たちです。

上流階級の人たちでも、純粋のスペイン人というよりもスペインの血を引くフィリピン女性と結婚する人が増えています。

フィリピン女性はなかなか魅力的ですからね。

あのエリサルデ家(フィリピン商工会議所会頭・大富豪)だってそうなのですから。

私の場合、父親の望みもあり、スペインの血をひく女性を探しました。妻のミランダはセブで見つけたのです。

でも二人とも混血なのですから、子供たちがどの程度スペインの血を引いているかときかれても計算機を持ってこなければ分からないほどですよ」

「でもお子さんにもスペインの血を引いた人を伴侶にしたいとお考えですか」

「いやそれは難しい。基本的には自由です。すでに長女はスペインの血など全く関係のない男性と婚約してますし……。

ただ一人ぐらいは、という気はやはりありますね。

特に一番下の子供にはスペインの血を引いた女性と結婚して欲しいという気がするのです。

あの子の態度、物腰、好みが私の父親に似てとてもスペイン風なので。

ただ念のために言っておきますが、スペインの血を引いた人のなかにも脱落者がいます。

私の農場の労働者のなかにも飲んだくれて妻も持てない男が現実におります。

そう言う人よりはしっかりした色の黒い青年のほうにずっと親しみを感じますね」

私たちがゴンサレス家の家族に別れを告げた時、近くの教会の鐘が夕方の祈りの時を報らせていた。

一日の仕事を終え、正装してやって来る人々。細いパンタロンの男。

可愛いいエプロンをかけロングスカートをはいた女性。

その間を色とりどりのゴム風船をかぎして歩く風船売りの少年。

もうそのなかの誰がスペインの血を引き、誰が引いていないのかを識別することは極めて難しい。

カトリック教徒八四パーセント。

アジアで唯一のキリスト教国として、外から来る人に「これがアジアか」と思わせるほどにまでスペインの影膂が深く滲み込んでしまったこの国では、逆にスペインが社会のなかで全く目立たない。

ポルトガル人だけの村をつくり、そこを一歩出ると、国のどこにもポルトガルの影さえ見えないマレーシアの場合と比べてみる時、この国におけるスペインの植民地統治の刻印の長さと深さを改めて感じる思いがした。

top

**************************************** |