|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�}���R�[�i�[

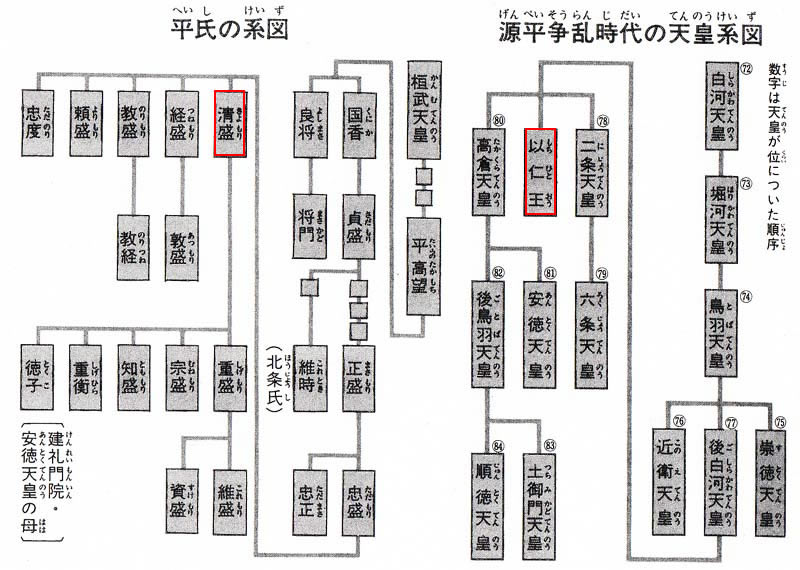

��́@�������ƕ��Ƃ̉h��

�@���܂╽�����͓��{�̎x�z�҂��B

�@���ƂłȂ��҂͐l�Ԃł͂Ȃ��Ƃ�����قǂ��B

�@���̕��Ƃ̉h�́A�ǂ��܂łÂ��̂��I

�@�₪�ĕ��Ƃv��������c�c�B

1 �����̑c���ƕ� top

�@���ꂩ��A�������̉h�̎��オ�͂��܂�̂����A���̑O�ɕ����̂�����ɂ��Ă݂Ă������B

�@�ޗǂ��狞�s�ɓs�������������i����ށj�V�c�̑��ɁA�����i�����݁j���ƍ����i���܂ނˁj���Ƃ����l�������B

�@�����͂��̓�l�̎q���ł���B

�@�������̎q���͒����M���Ƃ��āA��X�s�ɏZ��ł����̂Ō��ƕ����Ƃ����A�����̍Ȏ��q�₻�̌Z�̎����͂��̈ꑰ�������B

�@����A�������̎q���́A���q�̕����]�i���������j���㑍���i�������̂����j�Ƃ��ē����ɂ������Ĉȗ��A��Ɋ֓��n���̕��m�ƂȂ����B

�@�̂��Ɍ����̐킢�ŏd�v�Ȃ͂��炫������k�����E�O�Y���E��t���E���R���E��뎁�E�������A�݂Ȃ��̎q���ł���B

�@�������������̕����̂ق��ɁA�ɐ������Ƃ��闬�ꂪ����B

�@����́A�����]�i���������j�̑]���i�Б��j�ŁA�ɐ��i�O�d���j�ɗ̒n���������ۍt�i����Ђ�j��c��Ƃ���҂ŁA�����͂��̈ꑰ�ł���B

�@�ۍt�̎q���͂₪�Ĉɉ��i�O�d���j�A��a�i�ޗnj��j�ɂ܂ŗ̒n�����悤�ɂȂ�A�����̑c��������

* �̂Ƃ��ɁA�s�̓��̍x�O�Z�g���i�낭�͂�j�ɉ��~���������B

* �������@�����̑c���ŁA�C���������◐�\�ȑm���̂Ƃ肵�܂�ȂǂɊ��A�ɐ��������������邫���������������B

�����������̎���́A�������܂��g�����Ђ��������B

�@�����͓��̂����l�ŁA���͖@�c�ɗ̒n����t���āA�����̍��i�ƂȂ����B

�@�����āA�o�_�̍��i�������j�ŗ��\���͂��炢�����`�e�i�悵�������`���̑c���j������A���˓��C�̊C����ގ����āA�@�c�ɂ��킢������悤�ɂȂ����B

�@�������A�܂��ʂ͂Ђ����A�`�e���ĒA�n�i�����܁j��ɔC�����ꂽ�Ƃ��ɂ́A

�@�u�����̉ƕ��͍ŒႾ�B�ꓙ���ł���A�n�i�����܁����Ɍ��j�̍��i�ɔC�����ꂽ�̂́A�@�c�������Ђ������������炾�v

�@�ƁA�M�������̔����������炢�������B

�@�����̕����������͖@�c�Ⓓ�H��c�Ɏd���āA������t������A�C���ގ��������肵�ē��̏�c�ɂ��킢����ꂽ�B

�@���� * �͔d���i�͂�܁����Ɍ��j�A�ɐ��A���O�i�т����R���j�̍��i�i�����j���Ƃ߂������ɁA�����i�����͑v�Ƃ������j�Ƃ̖f�Ղɂ���������Ă����̂ŁA�ӔN�ɂ́A

�@�u��ςȍ��Y�ƂŁA�����ɂ�������̂������i���g���j������v

�@�Ƃ�����قǂ̋������ɂȂ��Ă����B

:* �������@�����̕��ŁA�������ɉh�����b�����������B

�w���ƕ���x�͏��̕��ɂÂ��āA���������a�i�����̐����a�a��̊Ԃɂ̂邱�Ɓj�������ꂽ�Ƃ��납��͂��܂�B |

���������@�����F�Y��B���Ɣ��W�̊�b���������B

�ɐ��O���p����

|

2 �����a���̂Ȃ� top

�@����������ŁA���j�̐������ꑰ�̒��ɂȂ����͕̂ی��̗��̎O�N�O�̂��Ƃ������B

�@�����́A���ꔪ�N�i���i���N�j�̂��܂ꂾ����A���̎��͂��łɎO�\�Z�˂������B

�@�������A�����͒����̖{���̎q���ł͂Ȃ��A���͖@�c���Ђ����ɂ��܂����q���ł͂Ȃ����Ƃ��������̂��炠�����B

�@���ƈꑰ�̔ɉh�ƌ����̐킢�����������w���ƕ���x�Ƃ����{�ɂ͂��̂悤�Șb���̂��Ă���B

�@���͖@�c�ɂ��_���̏���Ƃ��鈤�l�������B

�@�܌��J�i���݂���j�̂ӂ邠���A�@�c�����R�̂ӂ��Ƃɂ��鏗��̉Ƃɂ������Ƃ����Ƃ���A�Ƃ��邨���̂Ƃ���ł��₵���҂ɏo���킵���B

�@����͋�̐j�̂悤�Ȕ����͂₵�Ă��āA�Ў�ɂ͂��i��������������B�n���}�[�j�̂悤�Ȃ��̂������A���܈���̎�ɂ͌�����̂������Ă����B�@�c�͂������肤�낽���Ă��܂��āA

�@�u�Ȃ�ĕ|�낵���p�Ȃ̂��B�ǂ����{���̋S�炵���B�ǂ����悤�v

�@�Ƃ����A��q�̂��߂ɂ��Ă��������ɁA

�@�u������ˎE���Ȃ�A�a��E���Ȃ肷��悤�Ɂv

�@�ƁA�������B�����͏��m�������A

�@�u�ǂ�������قǕ|�낵���҂Ƃ��������Ȃ��B�����ƃL�c�l���^�k�L���낤�B

�@�E���ȂǐS�Ȃ����Ƃ�����A�����ǂ�ɂ��Ă�낤�v

�@�ƍl���āA�����Ƒ������Ă��܂����B

�@���̉����͂Ȃ�ƁA�����̓�������ɂ����N�V�����@�t�������B |

�ぁ�����炵���@�t���Ƃ炦���������@���Ô��p�ّ�

�E�����L���̏���ˁ@���s�̉~�R�������ɂ���B

|

�@�j�̂悤�Ȕ��ɂ݂����̂́A�����ł������}�������̂��B

�@�@�c�͒����̂��������ӂ�܂��Ɋ��S�����B

�@�����āA�ق��тƂ��ċ_���̏��� *

���������ꂽ���A���̂Ƃ�����́A���łɔ��͖@�c�̎q���݂������Ă����B

�@���̂��Ȃ��̎q���������������Ƃ����̂��B

* ����@�V�c�ƐQ�����Ƃ��ɂ��鏗���������B�͂��߈ʂ��Ђ����������A���������Ȍ�͂����ɐۊ։Ƃ̂ނ��߂��I��A����̂Ȃ�����c�@�����Ă���悤�ɂȂ����B

�@�܂��A��������������̂͏���ł͂Ȃ����̖��ŁA���̏������@�c�̎q���݂������Ă����B

�@���ꂪ�������Ƃ�����������B

�@���܂ƂȂ��ẮA�{���̂��Ƃ͂킩��Ȃ����A�������łɐ������@�c�̎q�����Ƃ������킳�͂������炵���B

�@�\��˂̂Ƃ��Ɍ����i���l���j����ƁA�����͏]�܈ʉ��i���ゲ���̂��j�����q���i���Ђ傤���̂����j�ɔC����ꂽ�B

�@�M�������́A

�@�u���m�̏����i��������j���A�͂��߂��炱��Ȓn�ʂɂ��āv

�@�Ƃ����Ă��ǂ낢�����A������@�c�̎q�����������炾�Ƃ����B

�@�����͂��̌�����e�̂Ђ����Ă̂������ŏ��X�ɏo�����A�ꑰ�̒��ƂȂ����Ƃ��ɂ́A���l�ʉ��i���傤�����̂��j���|���i�����̂��݁j�̒n�ʂɂ������B

�@�����āA�ی��E�����̗��ɏ����c��ƁA���Z�Z�N�i�i��N�j�ɂ͓�K���������Đ��O���i���傤����݁j�ƂȂ�A�Q�c�Ƃ����v�E�ɂ����̂������B

�@���O�ʈȏ�ŁA�Q�c�i���j�ȏ�̊��ʂɂ���҂́A�����i�����傤�j�Ƃ��āA�M���Љ�ł���i�����݂��Ă����B

�@���̌�A�����͂ǂ�ǂ�o�����A���Z�Z�N�i�m�����N�j�\�ꌎ�ɂ́A����b�Ƃ��������ʂ̐E�ɂ����B

�@���܂��ɋ`���̖��̎��q�i�Ȏ��q�̖��j���㔒�͏�c�̎q�������ƁA���̐��q���֔��̓�������i���Ƃ��ˁj�ɉł��������ƂŁA�M���Љ�ł̗���͂܂��܂��悭�Ȃ��Ă����B

3 ���炵���w���Ɣ[�o�x top

�@�܂��A�����͂��̍��A���܂��c�邷�炵�������������邱�ƂɔM������Ă����B

�@����́A���|�i�������L�����j�̋{��

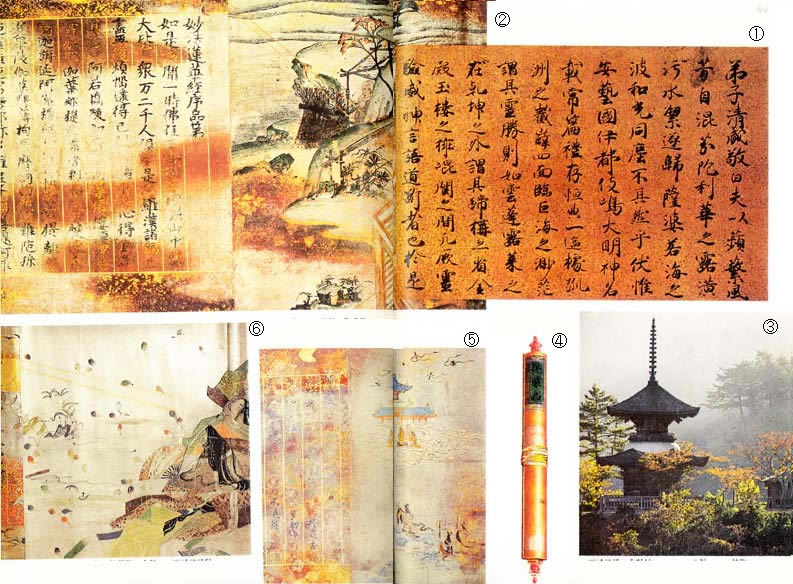

* �������_���ɂ����߂�ꂽ�O�O���̊����ŁA���݁A����Ɏw�肳��Ă���A�������w���Ɣ[�o�i�̂����傤�j�x�ł���B

*�@�{���@�L���������S�{�����ɂ������28�L���̓��B�����̖��ł����A���{�O�i�̈�ł���B

�@�@�@�����_�Ђ����邽�߁u�{�����铇�v�̈Ӗ��ŁA�{���Ƃ���悤�ɂȂ����B

�@�����ꊪ�͂����߂����R�Ɗ肢�����������̂ŁA���Ƃ̎O�͖@�،o�i�ق����傤�j��ʎ�S�o�i�͂�ɂႵ�傤�j�Ƃ������o�Ȃǂ����������i�ʌo�j�������̂��B

�@�����͂��������ȋʐ��̎��ɂ܂��Ă���A�\����\�����ɂ͂��������G��������Ă���B |

�ޓ��_�Ё@���͎��͂�28�L���قǡ

�����̐M������������̎��_�̂悤�ɂȂ�B�L�����{����

|

�@�������g���������Ƃ����蕶�i����Ԃ�j�ɂ��A��傪���v�������ނ�悤�A�������͂��ߑ��q�̏d���i���������j�E��i���Ƃ���j�E�@���i�ނ˂���j��A��̗����i������j�E�����i�̂����j�E�o���i�˂���j�ȂLjꑰ�O�����ꂼ��ꊪ�����������Ă��o���������Ƃ����B

�@���ƈ��̗͂̓�������킩��B

�@���̐_�Ђ͍q�C�҂̈��S�����s�n���P���i���������܂Ђ߂݂̂��Ɓj���܂��Ă���A�����͈��Z�Z�N�i������N�j�ɂ͂��߂Ă��܂��肵�Ĉȗ��A���Ƃ��邽�тɏo�����Ă�B

|

�@�@�������g���������蕶�@���̔ɉh����������́B�����_�Б�

�A�@�u���Ɣ[�o�v����B���i���Ԃ��Ɗ��B�����_�Б�

�B�@�����_�Ђ̑��@��Ɖ����l�p�A�����~�`�B

�C�@�u���Ɣ[�o�v�͖{�����B�����_�Б�

�D�@�u���Ɣ[�o�v����B��k�i�̌��Ԃ��B�����_�Б�

�E�@�u���Ɣ[�o�v�͖{�@�����i�̌��Ԃ��B�����_�Б�

|

4 ���v�i�ɂ������j�f�Ղ��J�����

top

�@�����͂̂��ɁA���܂���ɕ֗��ȕ����i���݂̐_�ˎs�j�ɕʑ�������A�����̍`�ł����֓c�i�����킾�j�̔��i�Ɓj�܂���͂��߁A�����i�������܁j�ւ����r���̍`�������B

�@�܂��A�L���̑q�����Ɩ{�y�̊Ԃ��ق�ʂ��āA�����i����ǁj�̐���

* �Ƃ������H�������炦��������������B

* ���˂̐��ˁ@�L�������|�S���˒��ƑΊ݂̌��s�̂������ɂ���C���B���������Ђ炢���Ƃ����B

�@�@�@������650���[�g���A�����Ƃ����܂��Ƃ���̕���90���[�g���ŁA���̗��ꂪ�͂₢�B

�@�܂��A�������s�����厖�Ƃ̈�ɁA�����̑v�i�����j�̍��Ɩf�Ղ��s�������Ƃ���������B

�@�������v�f�ՂƂ��ł���B

�@����܂ł́A��B�܂ł������Ȃ����������̑v�̑D���܂ł���悤�ɂ����āA���ڂɑv�D�Ǝ���������̂ł���B

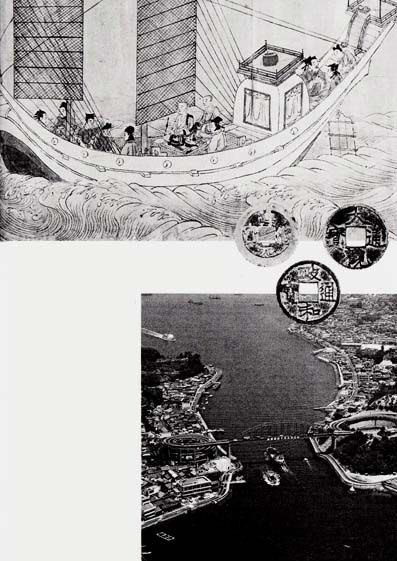

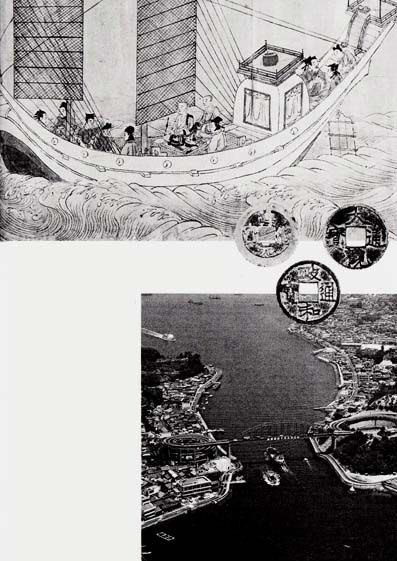

�@�����̓��{�́A����l�N�i�����Z�N�j�Ɍ����g��p�~���Ĉȗ��A�O���Ƃ̐����Ȍ��ۂ͂�߂Ă����B

�@�����Ƃ̖f�Ղ́A�k��B�̑����i�M���Ȃǂ̓y�n�j���Ǘ����鑑���Ƃ������̐l��A���{�i�n�������̖��j�̖�l���Ђ����ɍs���Ă��邾���ŁA�s�̋M�������͂���������l���Ƃ����āA�M�d�ȕi������ɂ���Ă����̂������B

�@������A�����̂�肩�����݂āA�l�X�͖ڂ��݂͂����B

�@�������A�����ɂ��Ă��̂̂��ƂсA�V�������Ƃ���������Ȃ��M�������́A�����̐ϋɓI�Ȃ�肩���ɗǂ������������Ȃ������B |

�ぁ�`���ꂽ�v�D�u�،����N�G���v���B���R����

�E������������A�������v�K�@�x�m��s���Z��������

�������˂̐��ˁ@���܂͉��ˑ勴��������B�����q�����B

|

�@�������㔒�͏�c���̕ʑ��ɂ܂˂��āA�����l���݂����Ƃ��ɂ́A����M���͓��L�ɁA

�@�u�����������Ƃ͉����i���������̔N���B��Z��`���O�N�j�ȗ��Ȃ��������Ƃł���B

�@�V���i�V�ɂ��ĕ��@�����܂����鈫���j�����������Ƃ��v

�@�ƁA���Ă���B

�@�������v����A���������̂́A���E�тƂ����������ȐD����A��E���E���ЁE���K�i�v�K�j�Ȃǂ������B

�@�܂��A���{����͋��E�����E��E���G�Ȃǂ��A�o���ꂽ�B

�@�ǎ҂݂̂Ȃ���́A���K�i�v�K�j�ȂǂȂ��A�������̂��낤�A���{�ɂ����Ă����͂��������낤�ɁA�ƕs�v�c�Ɏv���邩������Ȃ��B

�@���{�ł͂��߂ĉݕ�������ꂽ�̂́A���Z���N�i�a�����N�j�ŁA���̂����͘a���J��

* �Ƃ����B

* �a���J�݁u��ǂ������ق��v�Ƃ���݁A��Ɠ����̂Q��ނ��������B

���h�i�R�����j��R��i���s�{�j�̍��Ȃǐ������ł����A�����ɋߋE�n���𒆐S�ɂ���ꂽ�B

�@�������A�����͂����̕K�v�������܂�Ȃ������̂ŁA���̌�����x������ꂽ���A��ܔ��N�i�V����N�j�̊�������i�����ق��j�Ƃ����������Ō�ɁA���������~����A�Ă�z�Ȃǂ̕i���������̂����ɂȂ��Ă����̂ł���B

�@�������A������������ɂȂ�ƁA�������ɏ��Ƃ�������ɂȂ�A����ɂ��������Ă������K�v�ɂȂ��Ă����B

�@�����Œ������瓺�K��A������悤�ɂȂ����̂ł���B

�@�������A�������v�K�́A���������Ƃɂ����o���i�ݕ��o�ρj���������ɔ��W�������B

�@����͐����̐����ƂƂ��Ă̌��т̈�ł���B

5�@���Ƃ͑S��������ނ����� top

|

���ƕ���͕����ł͐����A�V�c�Ƃł́A���m�����������Ȑm���i�����ЂƂ����j������ł���B

|

�@���Z���N�i�m����N�j�A�\�˂ɂȂ��������͓���b����E��b�A����b���Ƃт����āA�����i�����傤�j��b�ɔC�����ꂽ�B

�@�����̗��̗��N�Ɍ����i�����傤�j*

�̒��ԓ�������Ă��玵�N��ɁA�M�������̍ō��̈ʂɂ̂ڂ�߂��̂ł���B

* �����@�ʂ̂������M���̂��ƂŁA������b�ƍ���b�E�E��b�����Ƃ����A��[���E���[���E�Q�c�E�O�ʈȏ�̒���̖�l�����Ƃ������B

�����Ƃ͂��̗��������킹����і��B

�@�����Ƃ��A���̂��Ƃ܂��Ȃ��a�C�ɂ����������߁A������b�͎O�����ł�߂Ă��܂������A��߂Ă��O������b�̌������͂��܂̑O������b��肸���Ɨ͂��������B

�@���̗��N�A�������܂��a�C�ɂ����������߁A�o�Ƃ��ď�C�i���傤�����j�Ɩ�������Ƃ��ɂ́A�̂��ɔ����Ɛ��͂̒��S�l���ɂȂ�E��b��������i���˂��ˁj�����A

�@�u�O������b�̕a�C�͓V���̈�厖�ł���B���̐l���S���Ȃ����肷��A���̒��͑ʖڂɂȂ��Ă��܂���������Ȃ��v

�@�ƁA���L�ɂ����Ă���قǂŁA������Ƃ��Đ��E�̒��S�l���������̂ł���B

�@�a�C�͍K���ɂ��ĂȂ���A���̔N�ɂ́A�����̍Ȏ��q�̖������q�������q�V�c���ʂɂ����B

�@�V�c�Ƃ̐e�ʂƂȂ������ƈ��̐����ɂ́A�������̐ۊ։Ƃ���������̂��������B

�@�w���ƕ���x�ɂ́A

�@�u�Z�g���ǂ��i�����j�̈�Ƃ̎�a�͂Ƃ����A�ؑ����p�Y�i���ɑ�b�A�叫�ɂ܂ł̂ڂ��ƕ��̋M���j�������Ȃ�ׁA�ʂƂނ�����҂��Ȃ������c�c

�@������A�ǂ�Ȑl���݂ȕ��ƂƉ����ނ��ڂ��Ƃ����B

�@�G�X�q�i���ڂ��j�̂��Ԃ������ߕ��̒����Ȃ����܂ŁA���ꂪ�Z�g�������Ƃ����A���̐l�X�͊F�A���̂܂˂������v

�@�ƁA������Ă���B

�@���q�V�c�̂����i�V�c�̕ꎠ�q�̌Z�j�ɂ����镽�������A

�@�o���ƈ��ȊO�̎҂͐l�Ԃł͂Ȃ��v

�@�Ƃ����L���Ȍ��t���͂����̂��A���̍��̂��Ƃ��Ƃ����B

�@���ꂩ�琔�N�ԁA���Ƃ͉h���ق����܂܂ɂ����B�Ő����ɂ́A���̌�����Z�l�A�a��l

* ���悻�O�Z�l�A�����̍��i�i�������j�A�q�{�i���Ӂ��������x����������j�⏔�i�i���債�����܂��܂Ȗ����j�̖�l�A���悻�Z�Z�l�ƂȂ����B

* �a��l�@����Ƃ��_��l�Ƃ������B�O�ʈȏ�̋M���A���邢�͎l�ʁE�܈ʂ̂����A���a�i�����̐����a�a��̊Ԃɂ̂ڂ邱�Ɓj�������ꂽ�l�������B���a�͖��_�Ȃ��Ƃł������B

�@���{�Z�Z�����̂����A���������Ƃ̒m�s���i�����傤���������i�𐄑E���āA���̍��̐ŁA���̂ق��̎��v�̑啔���������̕��ɂł��鍑�j�ƂȂ����̂������B

�@�Ȃ��A�����͏o�Ƃ��đm�ɂȂ������ƁA�����i�_�ˎs�j�ɕʑ�������A���s�̂��Ƃ͏d���ɂ܂����āA�����ɏZ�ނ��Ƃ������Ȃ����B

6 ��[������ top

�@���Ƃ��Ɛ����͐l�̐S���悭�����ł���A��[���Ƃ���̂���l�Ԃ������B

�@���q����̒����ɂ����ꂽ����{�ɂ́A

�@�u�����͉Ɨ��̈����������傤���Ȑl�ł���B

�@���g�����Ƃ�Ȃ��Ƃ����Ă��A��l�̂��Ƃ��l���ď�k�̂���ł�������ƂȂ�A���������Ȃ����Ƃł����Ă��B

�@�Ԉ�������Ƃ�������A�s�V�̂�邢���Ƃ����Ă��A�����������Ƃł͂Ȃ���Ƃ����āA�r�X��������t������͂��Ȃ��B

�@�~�̊����Ƃ��ɂ́A�Ɨ��������̖��̂����ɂ˂����A�����A�Ɨ��������܂��˂Ă���ƁA�����Ƃ����āA���̂܂܂˂����Ă����B

�@���g���Ƃ������Ȃ����҂ł��A�l���݂Ă���Ƃ���ł͈�l�O�Ɉ����Ă��̂ŁA�ނ�͑�ςɂ�낱�ԁB

�@�����́A�������̂悤�ɐl�ɏ *

�������邱�Ƃ�S�����Ă����v�ƁA������Ă���قǂł���B

* �Ȃ����Ԃ��������@���q����̒�����ɏ����ꂽ�{�Ƃ́A�w�\�P���x�Ƃ����N���҂̂��߂̐��b�W�̂��ƁB

�@�@�w���Ǐ��x�Ƃ������j���ɂ��A�����͂��݂Ԃ����l�ł���Ƃ�����Ă���B

7 �����镽�� top

�@�������A���͂��ɂ���ƁA�l�͂������̂��B�����̏ꍇ���A�����肩�瑼�l�̔����܂˂��悤�Ȃ��Ƃ����Ă���B

�@�����̖��̐��q�́A�֔��̓�������i���Ƃ��ˁ����ʂ̎q�j�̂Ƃ���ɉł��ł������A���̊���͌������N�Ŏᎀ�ɂ��Ă��܂����B

�@�u�Ȃ�Ƃ������Ƃ��v

�@�ۊ։ƂƐe�ʂɂȂ��Ċ��ł��������͂������肵���B

�@����ƁA�������琴���ɂ����Â��Ă��������M�j�Ƃ����҂����āA

�@�u����ǂ̂̍��Y�́A���ɐې��֔��ɂȂ�����S�����Ƃ��܂��Ă���킯�ł͂���܂���B

�@���Ƃ͈ꑰ�̕��X���ʁX�ɂ����Ă������̂��A�����ǂ̂���ɂ܂Ƃ߂��A���̎q�̒��ʂǂ̂��S�������Ȃ������̂ł��B

�@�ł�����A����Ɏq�̊���ǂ̂��S���Ȃ�ꂽ���܂��A�ꕔ�������i�����q�j���Ǘ��Ȃ���Ă��A���������͂���܂���v

�@�ƁA�����肽�Ă��B

�@�����͊��ŁA�ۊ։Ƃ̍��Y�̔����ȏ�� *

�̐��q�̂��̂ɂ��Ă��܂��A����̒킽���̍��݂����̂������B

* ���Y�̔����ȏ���ނ��߂́c�@�����ɂ����Y�������������������Ƃ��킩��B�����ɍ��Y�����������Ȃ��Ȃ�̂́A�퍑���ゲ�납��ł���B

�@�܂��A����Ȃ��Ƃ��������B

�@������A�d���̎��j�ŏ\�O�˂ɂȂ鎑���i��������j������̋A��ɁA�ې�������[�i���Ƃӂ�������̒�j�̍s��ɂ����������B

�@�ې��̋��̎҂��A

�@�u���҂��B����҂߁B�ې��ǂ̂̂��Ԃ����B�n���炨���v

�@�Ƃ��������A�������A���̎҂����������肽���Ԃ��Ă����̂ŁA�n���炨��悤�Ƃ͂��Ȃ��B

�@�����ŁA�ې��̋��̎҂́A����������n����Ђ����肨�낵�āA����ɂ͂������߂��B

�@�ق��ق��̂Ă��ŘZ�g���ɖ߂����������A�c���̐����ɂ��̂��Ƃ�b���ƁA�����͓{���Ă������B

�@�u���Ƃ��ې��ǂ̂ł��A�����̈ꑰ�Ȃ牓�����ׂ��Ȃ̂ɁA�������̎�������Ȃ��c���҂��͂������߂�Ƃ́A����߂����B�v���m�点�Ă��v

�@�����͘Z�Z���قǂ̕��m����т悹�āA

�@�u�ې��ǂ̂������ɂ�������Ƃ����܂��Ԃ��A���̎҂̂܂��́g���Ƃǂ�h�i���̖т̏�ɂ��˂��Ƃ���j�������āA�p���������Ă��v

�@�ƁA���߂����B

�@���Ƃ̕��m�����́A�ې������~����o�Ă���Ƃ�����P���āA�����̎҂����́g���Ƃǂ�h������A�s����߂���߂���ɂ��Ă��܂����B |

��������ې���[�@�u���ƕ���G���v���B���R���p�ّ�

|

�@����́w���ƕ���x�ɏo�Ă���b�����A�����̋M���̓��L�ɂ��A�ې����������Ɩ������̂́A���������₩�Ȑl���Ƃ��ĂƂ����Ă����d���������Ƃ����B

�@������ɂ���B���Ƃ̂�����͂����܂ł��Ă����B

8 �ߌ��̏����A�����i�������j

top

�@�傫�ȗ͂������������́A���ƈ��̏����̂��߂ɂ͓V�c��߂��܂��邱�Ƃ������C�������B

�@��ꎵ��N�i�������N�j�\�A�����͖��̓��q�i�Ƃ��������q�̖��j�����q�V�c�̔܂ɂ����B

�@�����ԁA������������Ă����悤�ɁA���̓V�c�̕���̑c���ƂȂ����i������O�ʂƂ����j�A���͂��ӂ邨���ƍl�����̂ł���B

�@�������A���q�V�c�͂��̎��\��˂���������A�����ȒP�ɐ����̍c�q�͂��܂�Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�A���q�V�c�͐N�ɂȂ�ƍD���ȏ������ł����B

�@��̌��t��@�i�����q�j * �Ɏd���鏬�̋ǂ�

** ���������ł���B

* ���t��@���q�@�������̍Ȏ��q�̖��B�㔒�͏�c�̖��̏㐼��@�Ɏd���Ă����Ƃ��A��c�̖ڂɂƂ܂�A���̏���ƂȂ��č��q�V�c�����B

** ���̋ǁ@�֒��i����j������̔��l�ŁA�Ղ����傤�����Ƃ��킳���ꂽ�B�Ђ����ɂ�т��ǂ���A���q�V�c�̍c���͎q���e���������A�����ɂɂ�܂�ďo�Ƃ�����ꂽ�B

�@���͋{����̔��l�����������ɋՂ̖��q�ŁA�V�c�Ɉ������O�ɂ͗�[�Ƃ������l�������B

�@���[�̍Ȃ������̖��������B

�@�V�c�ɗ��l������ꂽ���[�́A��x�Ə��ɂ����Ȃ��Ȃ玀��ł��܂������Ƃ܂łȂ��ł����B |

���q�V�c��

�@���s�s�̐��Վ��ɂ���B

|

�@���̂��Ƃ�����ƁA�����́A

�@�u�V�c�̔܂����[�ǂ̂̍Ȃ����̖����B��l�̖������ɂƂ���Ƃ́A�Ȃ邱�Ƃ��B

�@���������Ă��邩����A�������̕v�w���͂��܂������܂��B����S�����̂ɂ��Ă��܂����v

�@�Ƃ������B���̌��t�����ꂫ�������́A

�@�u���͂ǂ��Ȃ��Ă����܂��܂��A�V�c�ɂ����f�����������獢��܂��v

�@�Ƃ����A�����Ђ����ɓ������ʂ������āA�s��������܂��Ă��܂����B

�@�V�c�͑�ϔ߂���ŁA���Ԃ��Q���ɂ��������܂ܐl�O�ɏo�悤�Ƃ͂��Ȃ��Ȃ����B

�@�����\�ܖ�̂���A�V�c�͂��Ɏd���Ă����������Ƃ����҂���т悹�āA

�@�u���������i���s�{�E����j�̂�����ɂ���Ƃ������Ƃ��B�T���o���āA��Ă܂���v

�@�Ƃ��������B

�@����̂�����Ƃ��������ŁA�͂����肵���ꏊ�͂킩��Ȃ��̂ŁA�����͍��������A���̂��ꂢ�Ȍ���Ȃ�A�����i�������j���Ղ��Ђ��Ă��邩������Ȃ��ƍl���āA�n�ł������ɂ������̂������B

�@�v���Ă����Ƃ���A���鏼�т̂قƂ�ŋՂ̉��������B

�@�������ĘA��߂��ꂽ���́A�l�ڂɂ��Ȃ��Ƃ���ɂ�����Z��ŁA�V�c�̍c�������B

�@�������A���̂��Ƃ������������͑�ϓ{���āA����߂��A���x�͓�ɂ��Ēǂ������Ă��܂����Ƃ����̂ł���B

9 ���͂��킢�� top

�@�Ɨ��̎��⏢�g���ɍׂ����S�Â������݂��������́A���͂��ɂ���Ɛl����������悤�ɔ��ɂȂ����B

�@�������A���̓��q�Ɏq�����ł����Ƃ��ɂ́A�܂�����������ʂ��݂��Ă���B

�@�u�Ԃ��A���Y�͂��݂܂����B�c�q�̂��a���ł��v

�@�Ƃ����������������́A�㔒�͖@�c��֔���[������O�ŁA��т̂��܂����Ƌ����o�����Ƃ����B

�@�܂��A����˂ɂȂ����c�q�������̉��~�ɂ���Ă����Ƃ��Ȃǂ́A����������Ă��āA�c�q���w�ɂ������ď�q�ɂ��Ȃ�������ƁA�܂������ꂵ�܂����ڂ��āA

�@�u���̏�q�͑q�̉��ɑ�ɂ��܂��Ă����v

�@�ƁA�������Ƃ����B���Ȍ��͎҂��A���ɂ������ẮA�������ʂ̂��ꂿ������̂ł���B

10 ���Ƃւ̕s���������܂� top

�@���Z��N�i�É����N�j�Z���A�㔒�͏�c�͏o��

* ���Ė@�c�ƂȂ����B

* �o�Ɓ@�Ƒ��̐l�Ƃӂ��̐��������邱�Ƃ���߁A����ɂ͂��邱�Ƃ������B���̖т�����A�m�߂����ĔO�����ƂȂ��鐶����������B

�ʂ��䂸�����V�c���o�Ƃ���Ɩ@�c�Ƃ���B

�@�o�Ƃ����̂����A��c�͓V�c�ɂ�����Đ������Ƃ��Ă����̂ŁA�܂��ɂ͂��܂��܂Ȗ�S�����҂��W���Ă����B

�@���̏o�̂��������̕��Ƃɂ܂��������������̂́A�@�c�̂܂��ɂ��������i���Ɏd����l�j�����������B

�@�����́A���������C�^�ɋC�Â����̂��A�����������ςɂ����\�l�A�܍˂̏��N�O�Z�Z�l�ɐԂ��ߕ��������āA���ɂ������B

�@���i���ނ�j�Ƃ��邱�̏��N�����́A���Ƃ̈����������l�Ԃ��݂���ƁA���̉Ƃɂ�������ł����ĉƋ�⓹��������A���̐l�Ԃ�߂��ĘZ�g���i�����̉��~�j�ɂ�Ă������B

�@���������A�ڂɂ��܂邱�Ƃ�����A���Ƃւ̔����͂������ǂ��납�܂��܂��傫���Ȃ�B

�@�����ẮA�Ȃɂ��ɂ��Đ����𗊂�ɂ��Ă����㔒�͖@�c���A�₪�āA |

�����Ƃ̂������������肠�邭�Ái���ނ�j�����u���ƕ���G���v���B

���R���p�ّ��B

|

�@�u�̂���G�����҂ɂ͂ق��т������������A�����������i�i�n�������j�ɔC�����邭�炢�������B

�@�����ɂ���قǑ傫�Ȍ��͂��������āA�v���܂܂ɂӂ�܂킹���̂͂܂��������v

�@�ƂȂ����悤�ɂȂ����B

�@�����Ė@�c�́A���ƈ�傪�]��ł���n�ʂ��ق��̎҂ɂ������āA���₪�点��������A��b�R�̍r�@�t�i�m���j���s�ɏo�ė��\���ƁA�킴�ƕ��Ƃ̕��m�𑗂�o���āA����������邭�Ȃ�悤�ɂ�����肵���̂������B

�@��ꎵ�Z�N�i������N�j�����A�@�c�̔܂̌��t��@�i�����q�j���S���Ȃ�ƁA�@�c�Ƒ��߂����̕��Ƃւ̔����͂܂��܂��傫���Ȃ��Ă������B

11 ���Ƃ�|���v�� top

�@���̗��N�̌܌��A�㔒�͖@�c�͕���*�i�_�ˎs�j�ɂ���������s�ɂ��ŁA

�@�u����ɂ����������b�R�̍r�@�t�i�m���j�ǂ��悤�Ɂv�@�ƁA�������B

* �����@�_�ˎs���ɋ�B���ƈ��̕ʑ��n�ŁA�O���f�Ղ̋��_�ł��������B

�������͔�b�R�̐��͂������邽�߂ɁA���N�ԁA�V�c���c�A�@�c����A�����ɓs���������B

�@�����������W�߂ď��������Ă���ƁA����ӁA��X�ے��i���{�E���Ɍ��j�ɏZ��ł��錹���̈ꑰ�ő��c�s�j�Ƃ������m���A�����˂Ă��āA�����������B

�@�u��������@�c���܂̌䏊�ł́A�����p�ӂ��āA�����W�߂Ă���܂����A����͉��̂��߂��Ƃ��v���ɂȂ��܂����v

�@�u��b�R * ���U�߂邽�߂ł͂Ȃ��̂��ȁv

* ��b�R�@���s�{�Ǝ��ꌧ�ɂ܂�����A����848���[�g���̎R�ŁA�R���ɉ��������B

�����J�s�̂̂��A������A�����Ő��������œV��@���Ђ炢���B

�@�u�����ł͂������܂���B���Ƃ������U�߂邽�߂ł������܂��v

�@�u�ȂƁB����͖@�c���܂������̂��Ƃ��v

�@�u�������ł������܂��B����[���������e�ǂ͉̂@���i�@�c�̖��ߏ��j�����������Ƃ����āA�����W�߂Ă����܂��v

�@�s�j�̘b�ɂ��ƁA���Ƃ�|���A�d�̒��S�l���͓������e�i�Ȃ肿���j�������B

�@���̒j�́A�����̗��̂Ƃ��ɓ����M���Ƌ��ɂƂ���ĎE�����Ƃ�����A���e�̖��̕v�ł��镽�d�����A

�@�u���̎蕿�ɖƂ��āA���Џ����Ă���Ă��������v

�@�Ƃ��̂��߁A�������������̂������B

�@�������A�Ȃ��Ȃ���S���������l�ŁA���̌�����т��і����������āA�������������Ƃ��������B

�@����͐����̎O�j�@���Ɉʂ��Ƃт�����ꂽ�̂����₵���āA�A�d��������̂ł���B

�@���̂Ȃ��܂́A���Ɠ����M���Ɏd���Ă��������Ƃ����m��A�@�����̑m�̏r���A�����g�i���т��������s�̌x���̖��j�̕��N���A���e�̑��q�̐��o��ł������B

�@�ނ�͓��R�������J * �ɂ���r���̕ʑ��ɏW���Ă͌v����˂��Ă����B

* �����J�@���s�s������̑啶���R�̐��̂ӂ��Ƃɂ���B�����ɑm�����̎R��������A���Ƃ��ق�����Ƃ������k�������Ȃ������A���c�s�j�̖����̂��߁A���s�ɂ�������B |

�r���̕ʑ��Ձ@���Ƒœ|��b���������B���s�s�����J

|

12 �����J������������ top

�@�����J�̕ʑ��ɂ́A�㔒�͖@�c������݂��邱�Ƃ��������B

�@����Ƃ��@�c�́A�M���̑��q�ŁA�M�������̊ԂɐM�]�̂���Ì��@�t����Ă���Ă��āA�����̂����܂Ɉꓯ�̂�����݂�b�������Ƃ��������B

�@���e��Ƃ������āA�l���Ԃ����Ì��́A

�@�u����Ȃɑ����̐l������Ƃ���ŁA�����������b���Ȃ����Ƃ́A������܂��ȁB�O�ɂ��ꂽ���厖�ł������܂��v

�@�ƁA�����Ȃ߂��B

�@��������������e�i�Ȃ肿���j����F�������ė����オ��ƁA�O�ɂ������r�q�i�ւ������Ƃ�����j��|���Ă��܂����B

�@�u������݂āA�ǂ��v���v

�@�@�c���������������ƁA���e�́A

�@�u�r�q�i�����j��������܂����v�Ƃ��������B

�@�@�c�͂������납���āA�������B

�@�u�����A�݂�ȁA�������낢���Ƃł�����Ă݂���v

�@����ƁA���N�����A

�@�u�����A���܂�ɕr�q�i�����j�������̂ŁA�����Ă��܂��܂����v�ƁA����ꂽ�B

�@�u�ł́A�ǂ��Ȃ���v�ƁA�����������ƁA�������A

�@�u����Ƃ�̂���Ԃ��v�Ƃ����āA�r�q�̎�����������B

�@������l�̕��m�Ƃ��Ĉꖡ�ɂ������Ă������c�s�j�́A�������ĕ����ꑛ���l�q���݂Ă��邤���ɁA

�@�u����ł͂ƂĂ����Ƃ͓|���Ȃ��v

�@�ƍl���A�ꖡ�𗠐��ĂЂ����ɐ����ɂ�����݂������ɂ����̂������B

�@�����͂������ʼnƗ���������ԂƁA

�@�u�s�ɂ́A�킪�������������ƍl���Ă���҂��݂��݂��Ă���B�݂Ȃ��ĂׁA���m���������߂�v

�@�ƁA���߂����B

�@�����̍s���͂��͂₩�����B�邪������Ƃ����ɕ��m����������āA���e�ȉ��ꖡ�̎҂�S���߂��Ă��܂����B

�@��ꎵ���N�i�����O�N�j�Z������̂��Ƃł���B

�@�����J�����Ƃ���A���Ƃ����������Ƃ���ŏ��̂�����݂́A�������Ď��s�ɂ�������̂������B

�@�w���ƕ���x�ɂ��ƁA���̎������͌㔒�͖@�c���߂��悤�Ƃ������A�d���i�����̒��j�j���K���ɂƂ߂�

* �̂ŁA����Ǝv���Ƃǂ܂����Ƃ����B

* �d�����Ƃ߂��@�����́A�d���̑O�ł͂���������ĊZ�p�����������Ƃ������A���̋������Ђ����ĕ����������Ă��܂����B

�����͏d���̒����������A�㔒�͖@�c�����߂�̂���߂��B

�@�����āA���e�͔��O�̍��i���R���j�ɗ�����A�߂���ꂽ�Ƃ��ɐ������̂̂����������́A�������ꂽ�B�r���E�N���E���o�̓�V�́A�������̓�̊C��ɂ���S�E�����Ƃ������ɗ����ꂽ�̂������B

13 �S�E�����̗��l top

�@�S�E���� *

�͗������Ƃ�����A����͂Ă����ł���B

* �S�E�����@�r���������ꂽ�S�E�����́A���������̎F�쏔���̂����̗��������Ƃ���邪�A�ق��̓��ł���Ƃ�����������B

���̂�����̓��ɂ́A�ӂ邭����ߐl��������Ă����B

�@�����͂���ɂ͂������A���t�͂킩��Ȃ����A�قƂ�lj������Ă��Ȃ��̂ŁA�������̐l�ԂƂ͂������Ȃ������B

�@�s�炿�̎O�l�ɂ́A�ƂĂ������Ă����������Ȃ��Ƃ��낾�����B

�@�������A���̓��ɂ����܂ɑD�������B

�@�������o�i�Ȃ�ˁj�̍Ȃ̕��e�ł��镽�����i�̂���聁�����̒�j���A��O�̍��i���ꌧ�E���茧�j�ɑ����i�M���Ȃǂ̓y�n�j�������Ă���A�����̎҂ɖ����āA���镨��H����͂�����������ł���B

�@�������o�ƕ��N���i�₷���j�͓s�ɂ����Ƃ��A�F�쌠����M���Ă����̂ŁA���ɐ_�Ђ�����A�������܂��肵�ẮA

�@�u�_���܁A�ǂ�����X�������ɂ��ڂ��߂��āA�̋��ɂ����������������B���܂����ǍȂ�q���ɂ��킹�Ă��������v

�@�ƋF�������A���̊肢�́A�Ȃ��Ȃ����Ȃ�Ȃ������B

�@����Ƃ��A�s�������̂��܂�A�N���͈�Z�Z�Z�{�̑����k�i���Ƃ���ɂ��Ă�ג����j������A���̓��̉̂������ĊC�ɗ������B |

��݂��S�E�����i�������j�r���炪�����ꂽ�B���������O����

|

�@�@���܂������̏����ɉ䂠��Ɓ@�e�ɂ͂��攪�d�̒���

�@�i�͂邩�Ȕg�H���ӂ��킽���Ă��钪����A�킽�����F���q���������r���̉��̏����ɂ��邱�Ƃ��A�̋��̗��e�ɒm�点�Ă���j

�@�@�v�Ђ�ꂵ���Ǝv�ӗ����ɂ��@�@�Ȃقӂ邳�Ƃ͗��������̂�

�@�i�݂��������ł��̋��͗��������̂ł��B�����Ԃ���ȂƂ���ɂ��鎄�̐S���������Ă��������j |

�@���̂����̈�{�����|�i�L�����j�̋{���ɗ�����A�s�ɂ������āA��]���ɂȂ����B

�@�@�c�͂��̂��킳�����ɂ���ƁA

�@�u�����A���킢�����ɁB���̎҂����͂܂������Ă��������v

�@�Ƃ����āA�͂�͂�Ɨ܂����ڂ����Ƃ����B

14 �r���i�����j�̒Q��

top

�@���̗��N�A���q�V�c�̔ܕ����q�i�����̖��j�����ɂ݂��������̂ŁA����i�������၁�ߐl���������Ɓj���s���邱�ƂɂȂ�A�S�E�����̗��l�i��ɂ�j

* ������������邱�ƂɂȂ����B

* ���l�@�]�ˎ���܂ł́A�ƍ߂��������ƁA������߂��������̂����߁A���ɂ������̂����߂������B

�s����Ƃ������Ⓡ�ɗ������l�����l�ŁA�߂����ɐ����ċA��Ȃ������B

�@�₪�āA�͖Ə����������l�����ɂ����B

�@���l�����͖����Ƃ����낱���A���͖̎Ə�ɂ͏r���̖��O�͂Ȃ��A�������o�ƕ��N���������Ƃ���������Ă��Ȃ������B

�@��̘͂b���o���Ƃ��A�������A

�@�u�r���́A���̎������������Ă�����������ŏo�������̂ɁA�����炢�������B���̒j�����͋����Ȃ��v

�@�Ƃ����āA�����Ƃ߂����߂ł���B

�@�r���͂��炾���ӂ�킹�āA�Q���߂��B

�@�����āA��l����l�̗��l���̂��đD���o���ƁA�D�ׂ�ɂ����݂��āA

�@�u�悹�Ă����Ă���A�A��Ă����Ă���v

�@�Ƌ����Ă��̂��A�₪�Ă��̎���͂�����Ă��܂����B

�@�������ԏr�����c���āA�D�͂͂邩���Ȃ��ɏ����Ă������̂������B

�@�r���͎O�N��ɓ��Ŏ��B���̔߂����Ŋ��͌㐢�̐l�X�̐S�������A�̂��ɉ̕����\�ʼn�������悤�ɂȂ����B |

�r�����@���Ɉ�l�c���ꂽ�B

|

15 ���d�������� top

�@�����J�����ŁA�@�c��M�������̔����Ƃ̂������������ĂɌ��ꂽ���A���̔ɉh�Ԃ�͂���������邪�Ȃ������B

�@����ǂ��납�A�����q * �����q�V�c�̑��c�q�i�̂��̈����V�c�j�������ƂŁA���Ƃ̐����͂ނ��닭�܂������炢�������B

* �����q�@���q�V�c�Ƃ̂������Ɉ����V�c�����݁A�����@�Ƃ�ꂽ�B

�̂��ɒd�̉Y�ŊC�ɂƂт��ނ��A�����̕��ɏ������A���s�̎���@�ɂ�����Z�B

�@���̓V�c�̑c���Ƃ����n�ʂ���ꂽ�����́A�����Ă̓������̂悤�ɁA���͂����ɂɂ��������ɂ݂����B

�@�������A�����̓�N��ɂ́A�͂₭���₩�Ȉ��̂䂭�����ɈÂ��A�����Ƃ��������������̂������B

�@��ꎵ��N�i�����O�N�j�Z���A�O�̐ې���������̖��S�l���q�i�����̖��j����\�l�˂̎Ⴓ�ŖS���Ȃ�A�����ɂ͖��̂��Ƃ������悤�ɂ��āA���d�����a�������̂��B

�@�����͐����I�Ȃ����Ђ��͏�肾�������A����͂��܂蓾�ӂł͂Ȃ������B

�@�ی��̗��ł́A���ג��̋��|�ɂт����肵�ĕ���ނ��������A�����̗��ł͈������`�������߂Ă���ƁA���낽���āA�b��������O�ɂ��Ԃ��ĕ��m�����ɏ�ꂽ���Ƃ��炠�����B |

�����V�c�a���u�����V�c�䉏�N�}�v���B�ԊԐ_�Б�

|

�@����ɂЂ������A�����̒��j�̏d���͗E���������B�ی��̗��őދp�̖��߂��o���Ƃ��́A

�@�u�G����������Ƃ����āA�ނ��Ă�����A��ɏ��Ă�킯���Ȃ��B

�@�d�����ЂƂג��̖�̋��������߂��Ă��B�����Ŏ��ʂ��v

�@�Ƃ����āA�Ƃт����Ă������̂ŁA����������ĂĂƂ߂������قǂ������B

�@�������A�d���́A����Ȃ�r���҂ł͂Ȃ������B

�@�ӂ���͂����₩�ŁA�����ŁA���m�������炵�����Ă������A�@�c��M������������悢������������Ă����B

�@����ɁA�N�V���ĉ��\�ȂƂ�����݂���悤�ɂȂ����������A�����߂邱�Ƃ��ł��邽����l�̐l�ł��������B

�@���ꂾ���ɁA�d���̎��́A���̌�̕��ƈ��ɂƂ��āA�傫�ȑ����ƂȂ����̂ł���B

�@�d���ɂ�����āA���s�Ő����̑㗝���Ƃ߂邱�ƂɂȂ����̂́A�O�j�̕��@��

* �������B

�@�������A�@���͕���Z�Ƃ������āA���f�͂ɂ����镽�}�Ȑl�Ԃ������B

* ���@���@�����̎O�j�ŁA�Z�d���A�������������ƁA���ƈ��̒��_�ɂ������B

�������A�d�̉Y�̐킢�ɔs��ĂƂ炦���A�ߍ]�i���ꌧ�j�ł��낳�ꂽ�B |

���@�����@�d���̂��Ƃ����������B

�{�������˕���

|

16 �����߂�ꂽ�㔒�͖@�c top

�@�����̎q�̐��q�Əd�������ʂƁA���炭���ƂȂ������Ă����@�c���܂��A���킬�̎���܂����B

�@�܂��A�֔��̓�����[�i�O�̊֔�����̒�j�̊肢�������āA���q�����ł����v����̗̒n���Ƃ肠���āA��[�ɂ������Ă��܂����B

�@����Ƌ��ɁA�����ɂЂƂ��Ƃ����k���Ȃ��ŁA�d���������Ă����z�O�̍��i���䌧�j�̒m�s���i���v�����錠���j����グ�Ă��܂����̂ł���B

�@�܂������́A���˂Ă��疺���̓�����ʂ𒆔[���ɂ������Ɩ]��ł������A�@�c�͊֔���[�̎q���ŁA�킸����˂̓����t�Ƃɂ��̒n�ʂ����������̂ł���B

�@�����i�_�ˎs�j�ł���������������͂͂������{���āA���̔N�\�ꌎ�\�l���ɐ���R�̕����Ђ����ċ��s�ɂ̂ڂ����B

�@�㔒�͖@�c�͂���ĂĂȂ��߂悤�Ƃ������A�����͂����Ȃ������B

�@���\�ܓ��A�����͊�[�Ɩ@�c�̑��ߎO�㖼�̊��E���͂��Ƃ��āA��[����B�ɗ������Ƃɂ��A�V�����֔��ɁA���̖��̓�����ʂ��������̂������B

�@����ɁA��\���ɂ͎q�̕��@���ɖ����āA�@�c�̌䏊�������܂���*�B

* �@�c�̌䏊�������܂����@�������ォ�瑾���m�푈�������܂ŁA�������̕]���͂�邩�����B

����͐������V�c�Ƃ͂ł��߂����ƂɌ������������B

�@���ɂ����҂́A

�@�u�����̗��̂Ƃ��̂悤�Ɍ䏊�ɉ������āA�F�E���ɂ���C�ł͂Ȃ����v

�@�u�����A�|�낵���B�ǂ�������悢�̂��v

�@�ƁA�|�ꂨ�̂̂��āA�������Ă��B

�@�@�c�́A����Ă����@���ɂ������B

�@�u����͉������B���������Ƃ���ɗ������肩�B

�@���������Ɍ����͂��ނ��Ƃ������Ȃ��Ƃ����Ȃ�A���������͂��ނ܂��v

�@�u�����������Ƃł͂������܂���B���������\�������������Ƃ́A���̒��������߂邠�����A�@�c���܂ɂ͒��H�̗��{*�i�ʑ��j�ɂ����ł������������Ƃ������Ƃł���܂��v

* ���H���{�@���͓V�c���ʂ��䂸���ď�c�ɂȂ����Ƃ��A���s�̓�ɂ��钹�H�ɂ��Ă��{�a�B

���H�V�c���ʂ��䂸���Ă����ɏZ�B���{�̈ꕔ�ł��������y���@�����܂��c���Ă���B

�@�@���͂��������ƁA�@�c�������i�����Ђ����ԁj�ɂ̂��ēs�̍x�O�̒��H�܂ł�Ă����A���{�ɕ����߂Ă��܂����B

�@�d���Ƃ������ǂ߂��Ȃ��Ȃ�ƁA�����̖\���͂����Ƃ܂�Ȃ������B

17 �Ȑm���i�����ЂƂ����j�ւ̑��k����

top

�@��Z�N�i�����l�N�j��\����A�������܂��]��ł����������ɂ����B

�@���q�V�c���O�˂ɂȂ���c�q�Ɉʂ��䂸���āA��c�ɂȂ����̂ł���B�V�����V�c�͈����V�c�Ƃ����B

�@�����V�c�͐����̑��A�ې��͖��̖��̓�����ʁA�������d���ɂ�����ĐՌp�ɂȂ����@���͓���b�A���܂��Ɍ㔒�͖@�c�ɖ������锽���Ɛ��͂͒ǂ��o�����B���ƈ��̎҂́A

�@�u�悢���̒��ɂȂ����v

�@�ƕ����ꂽ���A����ł��炭�͕��Ƃ̐����Â����ɂ݂����B

�@�������A���̎����łɂ��̓����̉肪�߂��������̂ł���B

�@�㔒�͖@�c�̑��c�q�ɈȐm���i�����ЂƂ����j�Ƃ����l�������B

�c��������w��ɂ�����Ă���A����Ƃ��l�����݂�̂����Ȏ҂ɁA

�@�u�₪�ēV�c�̈ʂ����p���ɂȂ邲�l�������Ă����܂��v

�@�Ƃ���ꂽ���Ƃ���A�ʂɂ��]�݂��������Ƃ����B

�@�������A���̂��߂������đ掵�c�q�i�̂��̍��q�V�c�j�̕�ł��錚�t��@���q�ɂɂ��܂�āA����荂���e���̈ʂ����炦���A�O���畽�Ƃɂ������č��݂������Ă����B

�@�������O�N�ɂ́A���̌㔒�͖@�c�����H�ɗH�����Ƃ����o�����������āA���̍��݂͂���ɐ[�܂��Ă����B

�@������A���̉��̂Ƃ���ֈ�l�̕��m���K�ꂽ�B�������ł���B

�@�����āA�����͉��ɑ�ςȂ��Ƃ������������B

�@�u���Ȃ��͍c���q�ɂ��Ȃ�A�V�c�ɂ����Ȃ�ɂȂ�ׂ������Ȃ̂ɁA�O�\�˂̍����܂ł����̉��ł����邱�Ƃ��c�O�ɂ��v���ɂȂ�܂��B

�@���܂̐��̒����݂܂��ɁA����ׂ͂��������Ă���܂����A���S�ŕ��Ƃ�ł��Ȃ��҂͂���܂���B

�@���Ƃ�łڂ��āA���Ȃ����ʂɂ����ɂȂ�ׂ��ł��B

�@�������Ƃ�|���Ƃ̗ߎ|�i�ꂢ�����c�����������ߏ��j�����������ɂȂ���A�����̌��������ł�����܂��v

�@�Ƃ������̂ł���B |

�ぁ���������@�a�̂ɂ����ꂽ�B�l�n�`���p��

�E���������g�p�̍b�@�����@��

|

18 �����Ƃɂӂ݂����������� top

�@�����͕ی��E�����̗��ɉ���������A�ڗ����������͂��Ȃ������̂ŁA���܂艶���i�ق��сj�����炦�Ȃ������B

�@�������A�ȑO�ɋ߉q�V�c�i���H�V�c�̎q�j��Y�܂����g �i�ʂ��j�Ƃ��������h

*

�����Ŏ˂Ƃ߂��Ƃ����G�s�\�[�h�������m�������B �i�ʂ��j�Ƃ��������h

*

�����Ŏ˂Ƃ߂��Ƃ����G�s�\�[�h�������m�������B

* �ʂ��@�������������a�ł����Ƃ����Ƃ��������Ť���̓T���A���̓^�k�L�A���̓w�r�A�葫�̓g���A���̓g���c�O�~�Ƃ������Ɏ��Ă����Ƃ����B�@���ۂɂ͂��Ȃ��`����̓����ł���B

�@����ɘa�̂����܂��A�����̑�\�I�ȉ̐l�ł��铡���r������A

�@�u���܂̐��ʼn̂̏��Ȏ҂Ƃ����Ό������ł���v

�@�Ƃ���ꂽ�قǂŁA�w�V�Í��a�̏W�x*

�ɉ̂��O���߂��Ă���B

* �w�V�Í��a�̏W�x1205�N�Ɋ��������a�̏W�ŁA20���A��1900��Ȃ�B

�㒹�H��c�́A���̘a�̏W�����邱�Ƃɗ͂�����A1221�N�̏��v�̕ςʼnB��ɗ����ꂽ���Ƃ��A�������Â����B

�@�����́A�����͓s�ɗ�������r�@�t�i�m���j����c�����������A������߂����肷��d�������Ă������A�o���͂������A���\�܍˂̂Ƃ��ɂ���ƎO���i����݁j�̈ʂɂ̂ڂ��āA���O�ʗ����Ƃ���悤�ɂȂ����̂������B

�@������A�������Ȃ��Ȃ������l�q���݂āA�����Ɏv�����������Ђ����ĂĂ��ꂽ�������������B

�@�������A�Ȃ������������������ɂ������Đ키�C�ɂȂ����̂��A�{���̂Ƃ���͂킩��Ȃ����A�w���ƕ���x�ɂ͂��̂悤�Șb���o�Ă���B

�@�����̒��q�i�Ă������Ƃ����q�j���j�͈ꓪ�̖��n�����Ă������A�@���i�����̎q�j�������悱���Ƃ��������߁A�����������̔n���ĂȂ����Ƃɂ����B

����Ə@���́A���̂����݂��������j���t�ɂ����ŁA�n�Ɂg���j�h�Ƃ����������A

�@�u����A���j�����`�ł��āA����A�Ȃ���v

�@�ƁA���Ƃ��邲�Ƃɒ��j�J�����B

�@��������ɂ��������́A�����ԕ��Ƃ̉��ł����Ă����C�������������Ƃ����̂ł���B

�@�Ȑm���͂��炭�l���������ŁA�����̂����߂ɂ��������āA���Ƃ��������邱�Ƃɂ����B

�����āA�F���i�a�̎R���j�ɏZ�ށA���`�̖��̎q�V�{�\�Y�s�Ƃ���сA�����̌����̂Ƃ���ցA���Ƃ悤��т�����ߎ|�i�c�����������ߏ��j�������Ă������邱�Ƃɂ����̂ł���B

19 �v��͂��ꂽ�I top

�@�V�{�\�Y�s���i�䂫�����j�́A�܂������̂ӂ邳�Ƃł���F���i�a�̎R���j�ɂ����A����������Z�i���j�A�����i���m���j���ւāA�ɓ��i�É����j�̗����̂Ƃ���ւ����A����ɍb���i�R�����j�A�M�Z�i���쌧�j�ƈȐm���i�����ЂƂ����j�̖��߂��ӂ�������B

�@�����A�s�Ƃ����X���܂���Ă���ԂɁA�v��͂͂₭���R��Ă��܂����B

�@�F��_�Ђ̕ʓ��i�����j�����Ă���X���i�����j�Ƃ����҂��A�@���̂Ƃ���Ɏg�����悱���āA

�@�u�V�{�\�Y�s�� *

���Ȑm���̖��ߏ������������āA���X�̌����ɕ��Ƃ悤�ɂƂ����Ă���܂��v

�@�ƍ������̂ł���B

* �V�{�\�Y�s�Ɓ@���s�ƂƂ������B���`��10�j�ŁA�Ȑm���̗ߎ|(���ߏ�)�������ɂӂꂠ�邢���B

�V�{�Ƃ����c���́A�F��̐V�{(�a�̎R���V�{�s)���o�g�n������ł���B

�@���@��������Ăĕ����i�_�ˎs�j�ɂ��鐴���ɒm�点��ƁA�����͂����ɋ��s�ɂ���Ă��āA

�@�u���͂��ꂱ�ꂽ�߂���Ă���Ƃ��ł͂Ȃ��B���������Ȑm����߂��āA�y���̍��i���m���j�ւ������\���v

�@�Ƃ������B

�@�������́A���@�����Ȑm���̂Ƃ���ɖ�l�������ނ���Ƃ����b�������ƁA�����ɉ��Ɏg����������

�@�u�������ŎO�䎛�i���ꌧ��Îs�j�ɂ��������������B�������Ƃ���܂���܂��v

�@�ƁA�����������B�Ȑm���͂Ƃ���̂��Ƃ肠�������ɕϑ����ēs���ʂ��������O�䎛

* �ɂ͂������B

* �O�䎛�@���ꌧ��Îs�ɂ���M�B���鎛�Ƃ����̂������̂�ѕ��ŁA�������킩�ꂽ�V��@����h�̑��{�R�ł���B

�O�䎛�̑m���́A����Ƃ��Ȃ��悤�ɕ��Ƃ��ɂ���ł����B

�@�˂Â˕��Ƃ�ł����m�������͊��ňȐm�����}������Ă��ꂽ���A�܂��Ȃ��������A�ꑰ�̎҂��Ђ����Ă���Ă����B

�@�������A�O�䎛�̑m�������Ɨ����R�����ł́A�ƂĂ����Ƃ̑�R��ɂ́A�Ă��Ȃ������B

�@�����ŁA���Ƃɔ��������m������������ޗǂ̋������ɂ����āA�����̕��m�����������ɂ���̂��܂��Ƃɂ����B |

�O�䎛�@���鎛�Ƃ������A�����̐M�����������B

���ꌧ��Îs

|

�@�����R�ƎO�䎛�̑m����Z�Z�Z�����Ȑm��������ēޗǂɌ������ƁA�Z�g���i�����̉��~�j�ł́A

�@�u�Ȑm������s�i�ޗǁj�Ɍ��������B���������Ă����āA�����Ƃ�v

�@�Ɩ��߂�������A�����̎q�̒m���E�`�t�炪����̖{�R���Ђ����ďo�������B

�@���ƌR�͉F���i���s�{�F���s�j�ňȐm���̈�s�ɂ��������B

�@�����͈Ȑm�����@�ɂ���A�F�����̋����͂����āA�G���ނ����������B

�@�����̕��m���O�䎛�̑m�����������ɐ�������A�������ɐ��ň��|���ꂽ�����B�����͑��q���������ʂƁA |

�F����̋����߂���킢�u���ƕ���G���v���B���R���p�ّ�

|

�@���̉ԍ炭���Ƃ��Ȃ��肵�Ɂ@�@�g�̂Ȃ�͂Ă��߂����肯��

�@�i�y�̂Ȃ��ɂ������ꂽ�ɉԂ��炭���Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�������ɉԍ炭���ƂȂ��A�����ōŊ����Ƃ��邱�ƂƂȂ����B�߂������Ƃ��j

�@�Ƃ��������̉��i���ʂƂ��Ɏc���́j�����Ŏ��Q����*�B

* �������̍Ŋ��@�������킢�ɔs��A�͂��Ď��E�����n���F�������@�i�F���s�j�̒��ɂ���A�u��̎Łv�Ƃ��Ă���B

�@�����̋����͎������͂₷�������߂Ɏ��s�����̂ł������B

�@�Ȑm���́A�킢���s���ɂȂ�ƁA�O�Z�R�قǂ̖����Ɏ���ēޗǂ��߂����ē��������A���炭�������Ƃ���Œǎ�̂͂Ȃ�����ɂ������Ď��B

�@��ꔪ�Z�N�i�����l�N�j�܌���\�Z���̂��Ƃł���B

�@�Ȑm���Ɨ����̌v��͂������Ă������Ȃ��Ԃ�Ă��܂������A��l���܂�����͂܂��Ȃ��萁���A���Ƃ͔ߌ��I�ȍŊ��ɂނ����ĕ��ݏo���̂ł���B

20 �s�������ɂ����ꂽ top

�@�F����̐킢�̗����A����ł͈Ȑm��ɖ��������O�䎛�E�������̏������ǂ����邩�Ƃ������ƂŁA��c���J���ꂽ�B

�@���ƕ��̋M���́A

�@�u�O�䎛�̂ق��́A�m�����������������҂�T���o���Ĕ�����悢�B

�@�������ɂ͕�������čU�����A�����i���̗̒n�j��S����グ��ׂ����v

�@�Ǝ咣�����B

�@�������A�������͓������ꑰ�̎����ł���B�E��b��������炪�������U���ɔ����āA�͂������c�_�ƂȂ�A���̂��ߕ��Ƃ��˂���Ă����U���͎�~�߂ɂȂ����B

�@����Ɛ����́A�v�������Ȃ���肩���ł��̎���������B

�@�u���X�̑m���������@�c�i�㔒�́j���܂��c�i���q�j���܂��������Ƃ���v�悪�������B

�@���s�͊댯������A�s��*�i�_�ˎs�j�ɂ����v�Ƃ����̂ł���B

* �����̓s�@�����͂��イ�ɕ����i�_�ˎs�j�ɓs�����������A�����炵�������������Ȃ������ɂ܂����ɂ��ǂ��Ă��܂��B

���ƈ�傪���˓��C�ɂ̂����Ƃ��A�����͂₫�͂��ꂽ�B

�@������Z���̓���ɍs���Ƃ����̂œs�͑傳�킬�ƂȂ����B

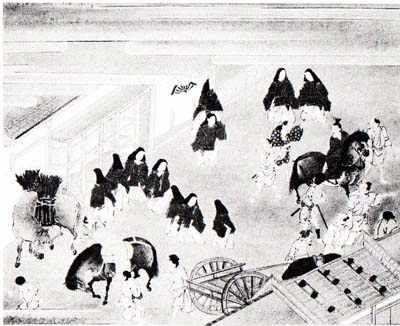

�@���āA�Z������A�����V�c�E�㔒�͖@�c�E���q��c�͐ې��ȉ������̋M�������Ƌ��ɋ��s���o���B

�@�����ɂ��ƁA�����V�c�E���q��c�͕��ƈ��̎҂̕ʑ��ɂ͂������B

�@�������A�㔒�͖@�c�͌܃��[�g���l���̂��܂Ȕ��ɂ������߂��A������̕��m�܂ł���ꂽ�B

�@�����A�J�I�����̂��邾���悢�ق��������B

�@�����̋M�������͏Z�ނƂ�����Ȃ��A����Ăċ��s�̉��~����̂��Ă͂��сA����̏Z�܂�������n���������B

�@�C�ӂ̂��т����������������́A�}�ɐl����

���Ăɂ�������B����ɂ������āA�l�Z�Z�N���s�ł��������́A�}�ɂ��т�Ă������B

�@�����A�����̓s�Â���͂Ȃ��Ȃ������܂Ȃ��������A�g�̉��A���̉��������܂����c�ɂ̐����́A���s�ɏZ�݂Ȃꂽ�M�������ɂ͂�т��������B

�@���܂܂ŕ��ƂɍD�ӂ������Ă����҂��A�������ɔ��������悤�ɂȂ��Ă������B |

�����ւ��������V�c�@�H�Ό��u��B

�Ȗ،������p�ّ�

|

21 �}�������鑁�n top

�@�����������邤���ɑ厖�����������B�㌎����̂��Ƃł���B

�@���͂̍��i�_�ސ쌧�j�̕��m�A���i�e�̎g�������n�����Ă���Ă��āA�����ɂ��̂悤�ȕ������̂ł���B

�@�u���锪���\�����A�ɓ��i�É����j�̗��l�i��ɂn���ɗ����ꂽ�l�j���������Ȃ̕��k��������������āA�ڑ��i�����������n�������̑㗝�l�j�R�،����i��܂����˂����j�ǂ̂̊قɖ铢���������A�ڑ�ǂ̂��͂����܂����B

�@���̌�A�����A�y������炪���悻�O�Z�Z�R�Ő��R�i�_�ސ쌧���c���s�j�ɂ��Ă�����܂����̂ŁA�i�e�͖����̌R���Ђ����Ă��߂܂����Ƃ���A�������͎��A���R�ɂȂ�܂Ő���āA�y��̞[�R�Ƃ����Ƃ���ɓ�������ł��܂��܂����v

�@�����͓{���Ă������B

�@�u�����͂����Ɏ��Y�ɂ�����肾�������A�S���Ȃ����r�̑T���i�����̋`���̕�j�������Ă��悤�ɂ�����ɒQ�肳�ꂽ�̂ŁA���߂ɂ��Ă�����̂��B

�@���̉���Y��āA���Ƃɋ|���Ђ��Ƃ͂Ȃ邱�Ƃ��B�_�������āA����͂������ɂȂ�܂��B�������ɓV���������邼�v

�@�����ł͂���������c���J����āA�������߂̌R�������邱�Ƃɂ��߂��B

�@�����āA���叫���ې��i������聁�d���̒��j�j�A���������x�i�����̂聁�����̒�j�A�m�x�i�Ƃ��̂聁�����̘Z�j�j��͓�\����ɕ��������̂������B

�@�Ȑm�����܂�����* �͂͂₭�������ނ��B

�@���ꂩ��A�������Z�N�ɂ킽���Č����̑����̎��オ�n��̂ł���B

* �Ȑm�����܂�����@��������������������Ƃ��ق�т邫���������������̂́A�Ȑm���̊������ł������B

�Ȑm��������܂��A��������������Ƃ����̂ł���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|