|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 図解コーナー

四章 頼朝・義経の活躍と平家の滅亡

平家はついに都を捨てて西国に逃れた。

これを追う源義経との間で、一の谷、屋島へと、美しくも激しい戦いが繰り広げられる。

そして平家一門は壇ノ浦の海に消えた。

1 都おちする平家 top

敗れた平家の兵が都に戻ってきたのは一一八三年(寿永二年)六月の初めのことだった。

誰もかれもみな疲れはてており、多くの者は、鎧・甲や武器をすててきていた。

日ごろ勇士といわれていた人たちも、うすい衣服をなわでむすび、ざんばら髪でもとってくるというありさまたった。

そして、そのあとをおうようにして近江(滋賀県)に入った義仲は、比叡山の僧兵だちと同盟をむすんで、京都に入る機会をうかがっていた。

「いまは一旦西国におちのびて、態勢を建直すしかない」

と決心した平家の指導者の宗盛は、七月二十四日の夜、亡くなった高倉天皇の妃建礼門院(平徳子、宗盛には妹にあたる)をたずねて、こういった。

「思いもかけないことでしたが、このような世の中になってしまいました。 |

平家の都おち 安徳天皇をつれ、西国にむかった。

「春日権現験記」模本より。国立国会図書館蔵。

|

一門のなかには都に残って戦い、ここで死のうという者もおりますが、天皇やあなたにつらい光景をおみせするのは心ぐるしいことです。

私は法皇(後白河)や天皇(安徳)を西国

* へお連れしようと心にきめました」

* 西国 ばくぜんと京都から西を西国ということもあるが、ふるくは九州をさした。のちになって、中国・四国地方もふくめるようになった。

西国にたいして関東・中部地方を東国といった。

「いまは何もかも、あなたのおはからいに従いましょう」

建礼門院がこういって、涙にかきくれると、宗盛もこらえきれずに涙を流した。

ところが、この夜、宗盛の考えをみすかした後白河法皇はひそかに御所をぬけたして、源氏方についた比叡山ににげてしまったのである。

宗盛は翌朝になってやっとそのことをしったが、もうどうしようもなかった。

平家一門は、まだ六才の安徳天皇と建礼門院を輿にのせると、六波羅の館に火をかけ、家来をひきいて都から逃げ出したのだった。

2 歌を残した平忠度(ただのり) top

平家一門が都を出てからしばらくして、有名な歌人藤原俊成

* (としなり)の屋敷をたずねてきた者がいた。

「どなたですか」

と、家の者がたずねると、客は、

「忠度 ** (ただのり)です」と、こたえた。

* 平忠度 清盛の弟で薩摩守忠度というよびかたでしられている。一の谷の合戦で死んだが、都おちのとき藤原俊成に歌を残していったことで有名である。

** 藤原俊成 音よみして「しゅんぜい」ということも多い。『千載和歌集』の撰者として有名であるほか、『新古今和歌集』などに400首以上の歌を残している。

屋敷の中では召使いたちが、

「落人(おちうど=戦いに負けてにげていく人)が戻ってきた」

といって、さわぎたてたが、主人の俊成が、

「忠度どのならさしつかえない。おはいり願いなさい」

といったので、やっと門をあけた。俊成の前に出た平忠度は、

「ながいこと歌をお教えいただきまして、ありがとうございました。

わが一門の運命はつきましたが、そのうち勅撰和歌集(天皇の命令でつくる和歌集)を作られるときに、この中の一首でも入れていただけたらと思いまして、戻ってまいったのです。 もし入れていただけますなら、草葉のかげで感謝いたしますとともに、末長くあなたをお守りいたすつもりです」

といって、鎧のなかから一巻の巻物をとりだした。

俊成は感激して。

「あなたが残していくこの巻物、けっしておろそかにはいたしません。

それにしても、あわただしい最中にこのようなことでおいでになるとは、風流なことです。感じいりました」

といった。忠度は、

「もういつ西海にしずもうと、山野にかばね(死体)をさらそうとかまいません。

この世に未練はありません。では、お別れいたします」

といって、去っていった。 |

俊成をおとずれて歌をあずける忠度 今村紫紅画

|

忠度は清盛の末の弟で、平家一門ではもっとも信頼のあつい武将の一人だったが、歌の道にもすぐれていた。

巻物をあずけられた俊成は、のちに後白河法皇の命令で『千載和歌集』(一一八七年にできる)を作ったときに、「読み人知らず」として忠度のつぎの歌を一首いれている。

さざなみや志賀の都はあれにしを 昔ながらの山ざくらかな

(天智天皇がおつくりになった志賀の都(大津京)はあれはててしまったが、長等山のヤマザクラはその昔とかわらずさきほこっている)

この物語は、栄華をほこった平家の都おちをひときわ哀れ深いものにしたが、同時に平家が貴族化して、武士らしい荒々しさを失っていたことをしめす例ともいえるだろう。

3 嫌われた義仲 top

平家一門が出ていくと、その三日後に木曽義仲の軍勢が都にはいってきた。

義仲はその日のうちに御所にまねかれて、法皇から、

「平宗盛以下、平家一族を討て」

と命令をうけた。

木曽 *

で兵をあげてから三年、平家をおいおとして、ライバルの頼朝より一足先に都に入った義仲にとって、この日は一年で一番、心うれしい得意な一日だった。

* 木曽 長野県西南部の木曽川の谷ぞいにひらけた地方。

奈良時代に道がひらかれて以来、東山道(江戸時代には中山道)の旅にはかならず通る地であった。

そして、まもなく従五位下左馬頭・伊予守にも任じられた。

しかし、得意な日々はみじかかった。義仲はすぐれた武将だったが、田舎育ちであらっぽかったし、教養がなかったから、貴族たちはすぐにバカにするようになった。

おまけに、家来たちが田に入りこんで、まだみのらない青いイネをかりとって馬のえさにしたり、歩いている者から持物をうばったり、着物をはぎとったりしたので、

「平家がいたときもおそろしかったが、あの連中は着る物をはぎとることまずはしなかった。

平家が源氏にかわって、かえって悪くなってしまった」

と嫌われるようになったのである。

八月末に朝廷では、西国におちのびた安徳天皇から位をうばって、新しい天皇をたてることになった。

義仲は北陸からつれてきた、死んだ以仁王(もちひとおう)の子北陸の宮を位につけてほしいと願いでた。

しかし、このことは、

「武士が天皇の位のことにまで口だしして、けしからん」

と、よけい貴族たちの反感をかってしまった。 |

なれない牛車にのる義仲

田舎育ちの義仲には、牛車はにがてだった。

「平家物語絵巻」より。岡山美術館蔵

|

法皇は結局、高倉上皇 *

の第四皇子の後鳥羽天皇を位につけた。

* 高倉上皇 天皇の位についていたときは、平家がいちばん栄えていたときであったため、清盛と後白河法皇のあいだにたってくるしんだ。

安徳天皇に位をゆずると院政をおこなった。

これをさかいにして、法皇や貴族たちは完全に義仲をみかぎり、鎌倉の頼朝に期待をかけるようになった。

法皇は、乱暴な義仲軍を都から追い出したいので、

「天下はまだしずまっていない。平家がかってなことをしておるので、大変こまる」

という理由をつけて、しきりに義仲に平家を討ちにいくようにとせまった。

義仲はついに、

「わかりました。あす早朝、出発いたします」

といって、九月二十日の朝、軍をひきいて西にむかった。

4 義仲はおこった top

七月末に京の都から逃げ出した平家一門は、いったん九州の大宰府(だざいふ=福岡県)におちついて、そこを都にしようとした。

しかし、源氏方についた武士たちにせめられてまた船にのり、四国の屋島(香川県)に臨時の内裏(だいり=宮中)を作っていた。

義仲は、信頼できる二人の武将に七〇〇〇の兵をあたえて、屋島を攻めさせようとした。

しかし、この軍勢は備中(岡山県)水島というところで、平重衡のひきいる平家水軍(船にのって戦う軍)にうち破られ、二人の大将は戦死してしまった。

義仲は助けにいこうと西へむかったが、そのとき京都に残してきた樋口兼光から、

「都のようすがどうもおかしい。十郎行家とのも、法皇さまにとのの悪口をいっているようです。至急おもどりください」

といってきた。

義仲がいそいで都に戻ると、思いがけないことがおきていた。

都を留守にしているあいたに、鎌倉の頼朝が後白河法皇に、

「東海・東山(中部地方の中央部)、北陸の三つの地域の荘園(貴族や寺院の土地)をもとの持主に返し、もともと朝廷の領地だったものは国司(地方長官)の支配にもどす。

もしこれに従わない者があれば、頼朝に知らせて、頼朝に命令を実行させよ、というご命令をおくだしください」

と申しでており、法皇はこの頼朝の申し出 *

をうけてしまった、というのだ。

* 頼朝の申し出 戦いがつづき、貴族たちは荘園をうばわれて年貢がはいらなくなり、こまっでいた。

頼朝は貴族を味方につけるため荘園をかえさせ、かわりに武士を支配する権利を得た。

これによって東国の支配者となった頼朝はさっそく、法皇のもとへ年貢をはこぶという名目で、弟の義経の軍を京へ送り出したのだった。

これをしって、義仲はおこった。

「平家を都から追い出したのは、この私なのに、法皇は頼朝に私より大きな権力をあたえた。

しかも、頼朝は義経に私を討だそうとしている」

法皇はさらに義仲を刺激するようなことをした。

都に残っていた義仲方の軍に、

「平家を討ちにいけ。さもなければ、都から出ていけ」

とせまる一方、御所としていた法住寺 *

に武士や僧兵、町のならず者を集めて、合戦のしたくをさせたのだった。

* 法住寺 いまの京都市内にある三十三間堂付近が、むかしの法住寺の跡で、後白河法皇が御所としていた。

木曽義仲はここをやきうちしたのである。

義仲はもう我慢ができなかった。

十一月十九日、樋口兼光らに命じて御所を攻めさせた、

木曽軍が御所に火をかけると、法皇はあわてて逃げ出したが、捕えられて内裏におしこめられた。

法皇に味方した武士や僧兵はさんざんにうち破られて、チリヂリに逃げちった。

翌日、六条河原にさらされた法皇方の人の首は六三〇をこえた。

合戦がおわると義仲は、法皇の側近、およそ四〇人の位をはぎとり、摂政を基通(もとみち)から藤原師家(もろいえ)にかえた。

この師家は義仲が京都に入ったあと、妻とした基房(もとふさ)の娘の弟だった。 |

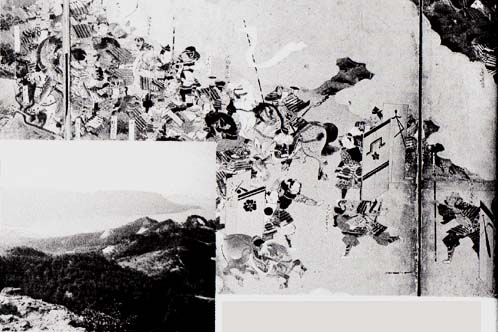

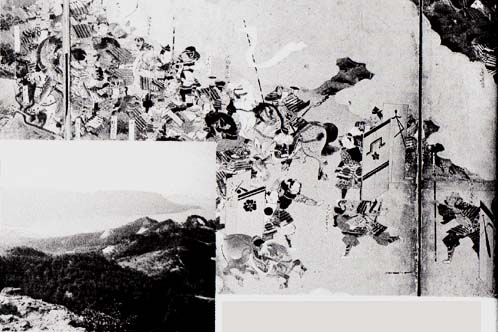

法住寺合戦 義仲軍は法皇の御所(法住寺)に火をかけた。

「平家物語絵巻」より。岡山美術館蔵

|

5 宇治川の先陣争い top

翌年、一一八四年(寿永一二年)の一月十三日、

「頼朝がおくってよこした東国軍数万が美濃(岐阜県)、伊勢(三重県)に入りました」

という知らせがとどいた。

義仲はさっそく瀬田(せた=滋賀県大津市)と宇治(京都府宇治市)に兵をだして、東国軍が京に入るのをはばむことにした。

頼朝の弟範頼の軍勢が瀬田に、その弟義経のひきいる軍が宇治に現れたのは二十日のことだった。

この時期の宇治川 *

は雪どけ水がくわわって水かさがまし、ごうごうと音をたてて流れていた。

* 宇治川 琵琶湖から流れでた瀬田川が宇治の付近で宇治川と名をかえ、さらに淀川となって大阪湾にそそぐ。

宇治と瀬田では、京都をせめるがわと守るがわのあいだで何度も戦いがあった。

大将義経がどうやってわたろうかと考えていると、ひかえていた軍のなかから二騎の騎馬武者がかけだしてきた。

一人は流人時代から頼朝に仕えてきた佐々木四兄弟の末の弟四郎高綱、いま一人は石橋山で頼朝を助けた梶原景時の長男梶原景季。

二人ともひときわ立派な馬にまたかっていた。

ともに鎌倉を出るとき、頼朝からもらった馬である。

頼朝は、“いけずき”“する墨”という二頭の名馬をもっていた。出発にあたって、景季が、

「“いけずき”をください」

としきりに頼んだところ、頼朝は、

「“いけずき”はいざというとき、私がのる馬だ。“する墨”も“いけずき”におとらんぞ」

といって、“する墨”をあたえた。

ところが、高綱が出陣のあいさつにいくと、頼朝はなにをおもったか、“いけずき”を高綱にあたえた。 高綱は感激して、

「この馬で宇治川をまっさきに渡ってごらんにいれます」

と誓った。

これをしると、景季は腹をたて、高綱にたいして激しいライバル意識をもったのだった。 |

上と右=宇治川先陣の碑

左下=いけずきとする墨(右)

神奈川県立博物館蔵

|

さて、二人の武士は宇治川を前にすると、“われこそ一番乗り”

*

とばかり馬を走らせたが、景季の方がやや早かった。すると、うしろから高綱が、

「梶原どの、馬の腹帯(鞍をむすびつけるための帯)がのびておるぞ。しめたほうがよろしいぞ」 と、よびかけた。

景季があわててしめなおそうとすると、その間に高綱はおいぬいて、ざんぶとばかり川にとびこみ、急流をおし渡って、

「佐々木四郎高綱、宇治川の一番乗りだぞ。われとおもわん者はかかってこい」

と大声でさけんだ。 この時代の戦いでは、一番乗りは大変な手柄だった。

* 先陣争い 武士にとって最初に敵陣の中にせめこむというのは、大変名誉なことだった。

そのかわり命がけでもあったが、武士は命より名誉を重んじた。

明治以降の日本帝国軍人も、当時の武士の発想と同じであった。

高綱は頼朝との誓いをはたして、おおいに名をあげたのだった。

この二人の勇士に刺激された義経軍は、次々に川に馬を乗入れてもこう岸に渡ると、人数の少ない木曽軍をいっきにうち破って、都へなだれこんでいった。

6 木曽義仲の最期 top

義経軍がせめてくるとしると、義仲は、

「法皇をつれて、一旦北陸へ引上げよう」

と考え、一〇〇騎ほどの兵をつれて御所へむかった。

しかし、御所はすでに都になだれこんだ義経軍に守られていた。

「こうなるとしっていたなら、今井兼平を瀬田(滋賀県大津市)へなどやらなかったのに。

幼いときから、死ぬときは一緒と約束してきたのに、別々なところで討たれるのは残念だ。今井のところへ行こう」

といって、義仲は瀬田 * へむかった。

* 瀬田 瀬田川が琵琶湖から流れでるところ。壬申の乱や義経・義仲の戦い、承久の乱など、ふるくからなん度も合戦がおこなわれた。

瀬田は京都を守る重要な地点であった。

一行の目の前には、次々と敵兵が現れた。

義仲たちは太刀をふるって敵のなかをかけぬけたが、そのたびに数がへっていった。

琵琶湖の岸辺で奇跡的に今井勢といきあったときには、一行は七人になっていた。

二人は再会を喜びあったが、それもつかのま、すぐに敵の軍が現れた。

木曽軍はその中にかけいり、夢中で戦ってかけぬけたが、残ったのは義仲と今井兼平の二人きりだった。

「いままで何ともおもわなかった鎧が、今日はひどく重くかんじる」

と、義仲がいうと、兼平は、

「まだお疲れになるほどではないし、馬も元気ですぞ。味方の兵がいなくなったので、気が弱くなりましたな」

といって、はげましたが、そこへまたべつの敵が現れた。

もう、助かる見込みはなかった。兼平はいった。

「私がしばらく矢でふせぎますから、あの松原へいって、ご自害(自殺)なされ」

義仲はなおも一緒に戦おうとしたが、兼平にいさめられて松原へむかった。

しかし途中で水がはった深田にはまりこみ、馬がうごけなくなったところを矢で射られて、義仲は三十一才の一生

* をおえた。

* 義仲の死 木曽義仲が死んだのは粟津が原というところ。いまの滋賀県大津市。

ちかくに義仲寺があり、そこに義仲の墓がある。

となりに俳人の芭蕉の墓があるが、芭蕉は義仲が好きだった。

兼平は、

「もう、かばう人もいなくなった。みろ、東国の者ども、日本一の剛の者(強い人)が自害の手本をみせてやる」

とさけんで、太刀のさきを口にくわえ、馬からとびおりて自害した。

兼平の兄樋口兼光は、義仲をうらぎった新宮士郎行家を討ちにいっていたが、都に戻ったところを捕えられて、その数日後に首をきられた。

木曽谷で兵をあげ、北陸一帯をしたがえて、頼朝より一足さきに都に入った義仲だったが、法皇にもてあそばれて、若い命を琵琶湖のほとりでちらしたのだった。 |

義仲の墓 31才の若さで亡くなった。大津市義仲寺

|

7 一の谷の戦い top

源氏が同士討ちをしているあいだに、屋島(香川県)にいた平家は福原(神戸市)に兵をおくり、東は生田(いくた)の森で西は一の谷に陣地を作って、ここを京都に攻め込む基地にした。

木曽軍を破った東国軍はそのいきおいで平家を攻め滅ぼそうと、一月二十九日に都を出た。

生田の森 * から平家を攻める軍は、大将の範頼(のりより=義経の兄)以下五万六〇〇〇騎、一の谷から平家を攻める軍は、大将の義経以下一万騎だったという。

* 生田の森 神戸市の三の宮にある生田神社付近が、一の谷の合戦の戦場となった生田の森である。

このあたりからーの谷にかけて、平家は陣をしいていた。

範頼軍は海よりの西国街道を西へすすみ、義経軍は山のなかの丹波路をいった。

丹波路をいった義経はまず、二月五日の夜に三草山(みくさやま)に陣どる平家軍に夜襲をかけていっきにうち破った。

ついで軍を二つにわけ、そのうち七〇〇〇騎を土肥実平にあたえて、そのまま一の谷に向かわせ、自分は三〇〇〇騎をひきいて山に入った。

戦いは七日の早朝、夜の間に土肥実平の本隊からぬけだして一の谷についた熊谷直実(くまがいなおざね)・直家(なおいえ)親子、やはり一番乗りを目ざしてぬけだしてきた平山季重(ひらやますえしげ)ら、わずか五騎と平家の武士たちのあいだでひらかれた。

「私は武蔵の国(埼玉県)の住人、熊谷二郎直実だ。

息子の小二郎直家ともども一の谷の先陣だぞ。平家の侍ども、さあ、かかってこい」

「私は保元・平治の乱で一番乗りをした平山季重た……」

彼らが名乗りをあげると、平家方は木戸をあけ、二〇騎ほどの騎馬武者がとびだしてきた。

彼らが激しく戦っているところへ、土肥実平(とひさねひら)がひきいる本隊が到着して、戦いはたちまち大規模なものになった。

一の谷側と時を同じくして、生田の森でも戦いが始った。

こちらではまず梶原景時・景季親子が平家の陣のなかにふかく攻め入って、はなばなしく戦った。

すると秩父・足利・三浦一族が負けじとばかり敵陣にかけいって、叫び声、武器のふれあう音が山々にこだました。

8 鵯越(ひよどりごえ)の坂おとし

top

このとき、土肥実平と別れて山に入った義経は、一の谷の平家の陣地を見下ろす鵯越とよばれるけわしい崖の上にいた。

目の下では源氏の白旗、平家の赤旗が入り乱れて、激しい戦いの真っ最中だった。

義経が、

「馬をなん頭か追い降してみろ」

と命じると、配下の武士が数頭の馬を追い降した。

足をおってころげおちた馬もいたが、無事おりたった馬も三頭ほどいた。

「のり手が注意しておりれば、大丈夫だろう。さあ、おりるぞ。義経を手本にしろ」

大将義経が真先に崖をおりだすと、勇敢な東国武者たちは次々にあとから続いた。

無事、下に降り立つと、一同はどっとばかりに勝ちどきの声をあげて、あたりの小屋や陣屋に火をかけた。

おもわぬところから攻めかけられて、平家軍は浮き足だった。

そこをついて、実平軍が一段とはげしく攻めかかる。

ついに平家軍は総くずれになり、浜につないであった船にのって、沖へのがれた。

残された者は次々に討たれて、白い砂浜を赤く血でそめたのだった。 |

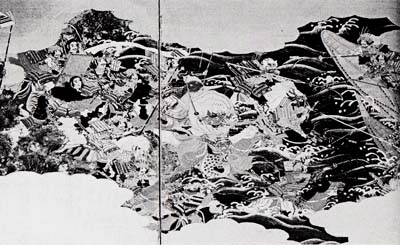

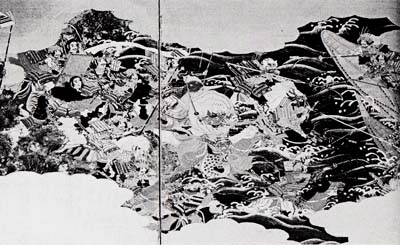

鵯越の崖をくだる義経軍

海北友松画とつたわる。

「源平合戦図屏風」より。赤間神宮像

|

9 あわれな敦盛(あつもり)の最期

top

|

平敦盛 声をかけられて、敦盛はふりかえる。埼玉県立博物館蔵

|

熊谷直実 直実は、にげる敦盛に声をかける。埼玉県立博物館蔵

|

一の谷で一番乗りをはたした熊谷直実は、手柄をあげようとして浜べに出た。

すると、萌黄色(もえぎ=黄色がかった緑色)の鎧に黄金づくりの太刀を身につけた立派な武士が馬を海にのりいれ、沖の船を目ざしてのがれていくのがみえた。

「そこへいくのは大将のお一人とおみうけする。敵にうしろをみせるとは卑怯ですぞ。戻って戦いなさい」

直実が大声でこうよびかけると、その武士は馬をかえして戻ってきた。 |

一の谷の戦い 「源平合戦図屏風」より。赤間神宮蔵

|

直実はだしぬけにくみついて敵を地面にひきずりおとし、首をかっきろうとして、その顔をみた。

年の頃は十六、七、息子の直家と同じくらいだ。薄化粧をしていて、歯はお歯黒

* で黒くそめている。

* お歯黒 歯を黒くそめる化粧法。ふるくから上流婦人のあいだでおこなわれ、平安末期から貴族の男もおこなうようになった。

江戸時代には結婚した女|生のあいだでおこなわれた。

直実は急にあわれになり、

「さっきわが子直家が手傷をおったが、かるい手傷でもつらかった。

この子が討たれたとしったら、さぞ父親はなげくだろうな。助けてやるか」

と思ったが、ふとみると、むこうから土肥実平や梶原景時がやってきた。

「お助けしようかと思いましたが、こう味方が多くては、とても逃げられますまい。 人手にかけるくらいなら、この直実が手にかけて、あとであなたの霊をとむらいましょう」

というと、若者は、

「はやく首をきれ」といった。直実はしかたなく首をきると、

「ああ、武士ほど悲しいものはない。武芸の家にうまれなければ、これほどつらい思いをせずともすむのに。

こんな若者を討つなんてなさけない」

といって、サメザメと泣いた。

若武者は平敦盛といって、このとき十七才。

清盛の弟経盛(つねもり)の子だった。

腰には錦の袋にいれた笛をさしており、戦場にまで笛をもってきた風流さに、みる人はみな涙をこぼしたという。

この敦盛の最期はひときわ人々のあわれをさそった。

平家方は一の谷の合戦で、「さざ波や志賀の都」の歌で名だかい薩摩守忠度(ただのり)をはじめ一族の者を一○人失った。

そして、たびたびいくさで手柄をたてた重衡は捕虜にされた。

一方、源氏方は大勝利をおさめたが、なかでも鵯越(ひよどりごえ)から奇襲をかけた義経の戦いぶりが一段と光っていた。 |

奮戦する平忠度「源平合戦図屏風」より。赤間神宮藏

|

10 義経、官位をもらう top

一の谷で敗れた平家は屋島(香川県)に戻ったが、源氏方は船がなかったので、あとを追うことができず、一旦義経は京都へ、範頼

* (のりより=義経の兄)は鎌倉へと戻ることにした。

* 源範頼 頼朝の弟で義経の兄。頼朝の命令で木曽義仲と戦い、一の谷で平家を討った。

しかし、その後頼朝と仲たがいして追放され、伊豆修禅寺(静岡県修善寺町)でころされた。

頼朝はあせらなかった。ゆっくりと時間をかけて平家の息の根をとめる大作戦の準備にかかった。

だが、この間に頼朝と義経の間がきまずくなってきた。

頼朝は一の谷の合戦のあとで、後白河法皇に、

「手柄をたてた人への褒美は、私がまとめてお願いいたしますので、それまではお与えにならないでください」

と申入れていた。

武士たちかかってに恩賞(はうび)をもらって、直接、皇室に結びつかないようにするためである。

このとき法皇は恩賞として頼朝に三河(愛知県)、駿河(静岡県)、武蔵(神奈川県・埼玉県・東京都)の知行権(その国の利益を得る権利)をあたえた。

頼朝は、弟範頼を三河守に、源氏一族の広綱を駿河守に、平賀義信を武蔵守にした。

義経も官位 *

をのぞんでいたが、なぜか頼朝はききいれなかった。義経はがっかりした。

* 官位 朝廷があたえる官職と位階のこと。

左衛門少尉というのは官職の名前で、ふつう正七位の人にあたえられる。

この正七位というのが位階である。武士も官位をほしがった。

すると後白河法皇が頼朝の申入れを無視して、義経にかってに検非違使(けびいし)・左衛門(さえもん)少尉という官位をあたえてしまったのである。

義経は鎌倉に使者をおくって、

「これは私がのぞんだことではありません。

法皇さまかくださるとおっしゃられたものですから、お断わりすることができなかったのです」

といったが、頼朝はこれをきいて腹をたてた。

これをきっかけとして頼朝と義経の仲は、急に悪くなっていくのである。

頼朝はこの年(一一八四年)八月八日に、弟の範頼を大将とする平家追討軍を送り出したが、義経には何の命令もださなかった。 |

屋島の義経 松岡映丘画。東京国立近代美術館蔵

|

11 義経と梶原景時の対立 top

範頼軍は九州を完全に源氏の支配下において、それから屋島に総攻撃をかけることになっていた。

ところが、本州と九州の間にある彦島にいた平家の水軍がつよくて、九州に渡ることができなかった。

しかも、そのうち備前(岡山県)の児島に上陸した平家の軍が、源氏の食料をはこぶ道筋をとざしてしまったので、範頼は動きがとれなくなってしまった。

範頼(よりのり)には兄頼朝のような政治力はなかったし、弟義経のような軍事的な才能もなかったので、泣き言をいうばかりだった。

頼朝はたまりかねて、京都にいる義経に、

「屋島を攻めよ」

と命令した。

一一八五年(元暦二年)二月十六日、義経は一五〇人の家来をつれて、摂津の国渡辺の浦(大阪市=旧淀川の河口近くに存在した)から嵐の海へのりだした。

ところが、この日の船出の前に義経と梶原景時の間に激しいいさかいがおきた。というのは、景時が、

「船は馬とちがって、後にいくことがむずかしいから、逆にこげるように、へさきにも櫓(ろ)をつけたい

* と思うのですが」

* へさきにも櫓をつける これを逆櫓といい、前にも後にもこげるようにすること。

源義経と梶原景時が仲たがいするのは、この逆櫓論争があってからである。

といったところ、義経が、

「はじめから逃げじたくをすることはないだろう。

おまえは、つけたければ一〇〇でも一〇〇〇でも櫓をつけるがよい。義経は一つでたくさんだ」

とあざわらった。景時はおこって、

「攻めるときは攻め、引くときは引いて身の安全をはかり、敵を滅ぼすのがよい大将というものだ。

攻めるだけしかしらないのはイノシシ武者だ」

といったので、あやうく斬り合いがはじまるところだった。

これがもとで景時は義経をうらみ、のちに頼朝に告げ口をして義経の立場を悪くしたといわれている。

12 屋島の戦い top

わずか五艘の船にわかれてのった義経軍は、強い風を帆にうけて、阿波の国(徳島県)勝浦というところへ渡った。

そして、まず平家方についている地元の武士を討ち、昼夜かまわず馬を走らせて一二月十九日の午前八時に屋島

* (香川県)の対岸へ出た。

* 屋島 いまは香川県高松市に属している。

義経が阿波(徳島県)から奇襲をかけたので、平家はまたもや海上にのがれ、もはや海にただよう以外にいき場がなくなってしまった。

現在の屋島は半島だが当時は島で、四国本島との間に浅い海がひろがっていた。

平家はうしろ側の陸地から攻められるとは思っていなかったので、島の沖側に軍船をならべて、海側ばかり警戒していた。

義経は地元の武士をよびよせて、

「あたりのようすを教えてくれ」

というと、その武士は、

「ここは非常に浅い海で、引き潮のときは馬の腹までもありません」 とこたえた。 |

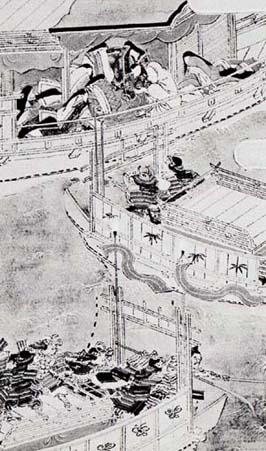

上=屋島の繖い「源平合戦図屏風」より。赤間神宮蔵

左下=かつて激戦がくりひろげられた屋島 香川県高松市

|

「それなら、すぐに攻めよう」

というと、義経はます味方の兵が少ないことをかくすためにあたりの民家に火をかけさせ、それから屋島にむかって馬を走らせた。

平家方では、

「対岸で火の手があがったぞ」

「昼間だから失火ではあるまい。敵がせめてきて火をかけたのだ。きっと大軍だぞ。

かこまれたらおしまいた。はやく船にのれ」

とあわてふためき、安徳天皇をはじめ島の館にいた者はみな船にのって、沖へ出た。

源氏はここでも船がないために深追いすることができず、平家の館に火をかけた。

やがて、平家方は攻め手がいがいに少数であることに気づき、船を岸辺によせて、矢を射かけてきた。

|

屋島の戦い 源氏が少数だとしった平家は、船で戦いをしかけたが………。

「屋島合戦図屏風」より

|

日の丸の扇を射る那須与一

小堀鞆音画。山種美術館蔵

|

13 扇を射た那須与一 top

この日は一日弓矢の戦いにくれ、夕方になると、戦いは一時中断された。

と、その時、沖にとまっていた船団の中から一艘の船が岸辺にむかってすすんできて、七、八十メートル手前でとまると、横むきになった。

「いったい何事だ」

源氏の武士たちかあっけにとられてみていると、十八、九の女官が紅の地に金色の日の丸をえがいた扇をひろげて、船べりにたて、岸辺に向って手招きをした。

「あれはどういうことだ」

と、義経がきくと、ある武士がこたえた。

「射てみよ、というのでしょう」

そこで義経は、飛ぶ鳥をねらえば三羽のうち二羽を射落すという若武者那須与一

* (なすのよいち)に、

* 那須与一 下野(栃木県)那須郡の出身。与一とは余一の意味で11番めの子ということである。

扇の的を射たことだけでしられている人物だが、多くの作品にえがかれた。 |

「あの扇のまんなかを射て、平家の者どもに目にものみせてやれ」

と、命じた。

距離がすこし遠かったので、与一は一〇メートルほど馬を海に乗入れた。

北風がふいていて波が荒かったので、扇は一時もじっとしていなかった。

「南無八幡大菩薩、どうかまんなかを射させてください」

与一がこういのると、一瞬風がよわまった。

「いまだ」

矢は扇のかなめの部分にあたり、扇はひらひらと風にまって海におちていった。

源氏方がどっと歓声をあげると、平家方の船べりをたたいてほめたたえた。

荒々しい源平の戦いの中で、美しい場面として、昔から有名なところである。

一夜あけると、平家方は同じ讃岐の国の志度(しど=香川県大川郡)へうつっていったが、その翌日には梶原景時がひきいる二〇〇艘の船団が屋島につき、まもなく源氏方についた熊野の別当堪増(たんぞう)が紀伊(和歌山県)の水軍

* をひきいてやってきたので、平家の船団はとおく彦島(ひこじま)をさして逃げていった。

* 水軍 海上で戦ったり、たくさんの兵士を船ではこぶために編制された船隊。

海になれた海賊たちが中心になって編制されることが多かった。

村上水軍、河野水軍などが有名。

平家が屋島から去ると、中国・四国の武士たちが続々とやってきて、義経の下についた。

義経は船いくさになれた瀬戸内海沿岸の武士たちで水軍をつくることにした。

14 壇の浦の戦い top

義経は、水軍をつくるのにほぼ一か月かかり、八四○艘の軍船を集めた。

平家の軍船は五〇〇艘ほどだったというから、源氏ははじめて平家より多くの水軍をもったのだった。

決戦の日は三月二十四日、場所は長門の国壇の浦(山口県下関市)の沖合である。

ここでも義経は景時といさかいをしている。

「きょうの先陣(さきがけ)は景時におまかせください」

と景時がいうと、義経はこういった。

「義経がいる以上、先陣は義経だ」

「それはいけません。殿は大将軍ではありませんか」

「大将軍は鎌倉どの(頼朝)だ。義経は代官(代理人)に任せられただけで、立場はみんなと同じだ」

「あなたは武士の大将にはなれないお人だ」

「何だと、このバカ者め」

二人は太刀に手をかけたが、家来たちがなかにはいって、喧嘩をおさめたというのである。 |

上=壇の浦の戦い 潮の流れが源氏がわに味方した。

「源平合戦絵図」より。赤間神宮蔵

左下=壇の浦の夕景 平家一門がねむる。下関市

|

一方平家方では、水軍の大将平知盛が全軍にむかって、こういった。

知盛(とももり)は平家の中では、とくに勇ましい武将としてしられていた。

「いくさは今日が最後だ。者ども、すこしでもしりぞこうなどとは思うな。

どんな名将勇士でも、運命がつきればどうしようもない。

しかし、肝心なのは名前をけがさないことだ。 東国の者ともに弱気をみせるな。命をおしまず、ひたすら戦うことだけを考えろ」

戦いは午前六時にはじまった。

源氏方は東から西に流れる潮にのってせめがけたが、平家は船の戦がうまかった。

さんざんに矢を射かけたので、源氏の武士たちは顔をあげることもできなかった。

おまけに二時間ほどすると、

潮の流れ * がかわった。

* 潮の流れ 海にも川のような水の流れがあり、時間によって流れがかわる場所がある。

壇の浦の戦いは、潮の流れがかわることを利用した源氏がわの勝利におわった。

平家方はこれをまっていたかのように、どっと攻めかかったので、源氏方は退きながら戦わなければならなくなった。 |

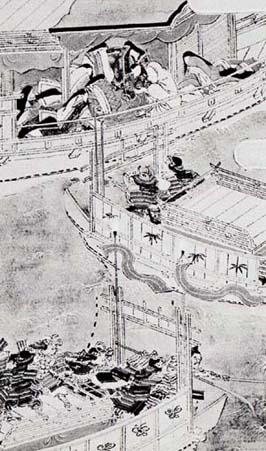

安徳天皇の入水 清盛の妻時子が抱いて海に

沈んだ。「平家物語絵巻」より。岡山美術館蔵

|

安徳天皇像 赤間神宮蔵

|

正午ごろには、平家の勝利がみえてきた。と、このとき義経が、

「敵船の船頭を射よ、水夫をきりころせ」

と命令をくだした。この戦法はうまくいった。

船頭を失った船は潮におし流されて、たちまち戦列からはなれていったのだ。

源氏の武士たちは元気をとりもどして、敵にむかっていった。

15 平家が滅んだ! top

午後三時ごろ、潮の流れがまた東から西へとかわった。

また潮の流れにのった源氏軍はいっそう元気づいて、平家の船を攻めたてた。

平家水軍の大将知盛(とももり)は安徳天皇のいる船に乗り移っていった。

「もうこれで最期のようです。見苦しいものはみな海に捨てなさい」

清盛の未亡人時子はこれをきくと、三種の神器 *

の一つである宝剣を腰にさし、天皇を抱き上げて、

* 三種の神器 天皇の位のしるしとされてきた八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのけん)、八坂瓊曲玉(やさかにのまがた)の三種の宝物のこと。7世紀のころから、三種の神器を天皇のしるしとするようになった。

「私は女であっても、敵の手にはかかりません。天皇のお供をしてあの世にまいります。

同じ思いをもつ者はあとがらつづきなさい」

といった。八才の安徳天皇はとまどった顔で、

「私をどこへつれていくのだ」

ときいた。

「極楽浄上でございます。波の下にも都がございます」

といって、安禎天皇とともに海へとびこんだ。

安徳天皇の母の建礼門院(清盛と時子の娘)もふところに石や硯(すずり)をいれて、あとに続いたが、沈みきれずにいるところを源氏の武士に熊手で引上げられてしまった。

清盛の弟にあたる教盛と経盛は、鎧の上に錨を背おい、手をとりあって海にとびこんだ。

一門の者は次々にあとをおった。

このありさまをみまもっていた大将平知盛は、

「これで一門の最期はみとどけた。さて、死ぬか」

というと、忠実な家来をよびよせて、鎧の上にまた鎧を着て、家来と手をとりあって、海中に身を投げた。

安徳天皇 *

をはじめ、平家一門の者はこうして壇の浦の海底に沈んだ。

* 安徳天皇 高倉天皇の第一皇子。わずか3才で天皇の位につき、壇の浦にしずんだときは8才だった。伝説だが、安徳天皇は死なないで、四国にのがれたという話も残っている。 |

平知盛(とものり)像 鎧を二つきて海にとびこんだ。

赤間神宮蔵

|

しかし、死にきれずに捕われた者もいる。

一門の棟梁(代表者)宗盛はとびこむ勇気がなくて、船ばたでウロウロしていたが、家来の武士につきおとされてしまった。 しかし、泳ぎがうまかったので沈まずにいた。そこを源氏の武士にみつかって、捕われたのである。。

平家一門は、一一八五年(寿永四年)三月二十四日、壇の浦で滅んだ。

『平家物語』の初めのほうに、

「おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし」

(威張っている人も長く威張れるわけではない。春の夜にみる夢のように短い間のことだ)

という文章があるが、平家の栄華も、夢のまた夢にすぎなかった。

top

****************************************

|