|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

6 猛連射で敵を制圧する・機関銃

拳銃(ピストル)のつぎに人気のあるものといえば、機関銃(マシン・ガン)で、それぞれの名称をあげればきりがないくらいである。

近代的な機関銃は、第一次大戦当時にあらわれて、あっというまに、静止状態の塹壕戦を支配したが、第二次世界大戦では、重要な地位を確保するわけにはいかなかった。

しかし、ますます機関銃の数はまし、戦闘が静止状態だったときには常に、二十数年前と同じように、歩兵の攻撃方式を支配したのだった。

第二次世界大戦では、あまり多くの種類の機関銃があったので、一章にまとめて、ざっとながめるほかに方法がない。

一般に、どの交戦国も、戦争開始のときは、ごくわずかの近代的な機関銃しか装備しておらず、急に再装備にとりかかったので、製造会社は生産がまにあわなかった。

従って、各国とも、貯蔵されていた旧式銃をひっぱりだして、部隊にあたえるというありさまだった。

だから、同時に各種の口径のものが使用されているのも、めずらしくはなかった。

特にドイツ軍では、電撃戦が失敗し、東部戦線に多数の兵と多量の物資を投入したさい、後方部隊および予備隊は、よせあつめの各種兵器を装備しており、特に占領国のものを多く使用していた。

1 研究を進めていたイギリス top

英軍は、戦前から、機関銃の装備にきわめて積極的だったので、戦争に入ったとき、数は少ないが、簡単で信頼性のある優秀な機関銃をもっており、戦闘が始ったころには、すでに量産が開始されていた。

これはビッカース社で設計されたものであった。常に外国の設計を採用することを非常にきらっていたので、このように自国だけの設計で生産することになったのだが、これは実に注目すべきことであった。

第一次大戦では、制式軽機関銃として旧式のルイス軽機関銃を装備していたが、とにかくこれは軽量であった。

しかし、精巧ではあったが射撃中よく故障したので、あまり評判のよいものではなく、一九三一年にはすべて姿を消して、ビッカース・ベルシール機関銃におきかえられた。

この銃は、インドで、ほんの少しあらわれた以外全く使われなかった。

これは、チェコZB26軽機関銃の改良型である、ZB30軽機関銃があらわれたために廃止された。

ZB30軽機関銃は、ビッカース・ベルシール銃よりすぐれていたので、ビッカース・ベルシール銃は完全に、どこかにおいやられてしまったと考えられる。

2 無念! ダンケルク戦で失う top

チェコ社は、○・三〇三インチ(七・六九ミリ)有縁型弾薬、そして弾倉にあう、新しい銃身を造るように要請された。

そのほか、銃身を短くし、ガス漏孔が少し後方にうつされ、弾薬を三〇発入れるように弾倉を大きくするなど、いくつかの変更があった。

一九三四年に、新型銃が試験準備を完了し、一九三五年五月に、ルイス軽機関銃の更新用として採用された。

イギリスは、チェコスロバキアから製造権を買い、一九三七年十月に、非常におそい速度ではあるが生産を開始した。

この軽機関銃は、Bren(ブレン)という名称がつけられた。

この名称は、つくりはじめられた町、および会社のBrenと、それが造られる予定の王立小火器会社があるイギリスのEnfieldの、それぞれ最初の二文字をとってつけられた。

六ヵ月後に、わずか二〇〇挺が完成したが、一九三八年の中頃には、週に三〇〇挺にまで生産量が上昇し、一九四〇年の夏には、三万挺以上が造られて交付された。

しかし大部分は、ダンケルク撤退のときに失われ、イギリス国内に残っていて、ドイツ軍の侵攻にたちむかうためにかりあつめられたのは、約二五〇〇挺だった。 |

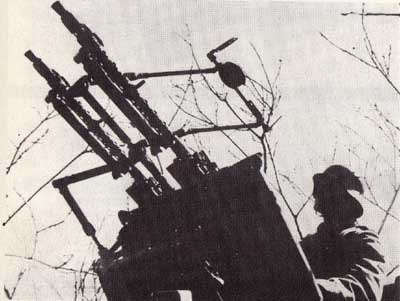

ZB26の改良型であるZB30軽機関銃を装備した、

ユーゴスラビアのパルチザン

中国軍もZB26軽機関銃を採用し装備していた

|

ブレン軽機関銃はガス利用式の銃で、弾倉給弾式の普通の型の簡単な設計で、ゴツゴツした、非常に軽量な、欠点の少ないものであった。

チェコ社が、よい銃を造ったことは賞賛にあたいする。

ガス筒は、銃身の下にあり、口径〇・三〇三インチ型では、銃身長のちょうど半分をこえる長さである。

この点で、ガス筒が長く銃口までのびている原型とはちがっている。

ガス漏孔には、四種のセットが簡単にできる規正子があり、これによって、射手は発射速度をかえることができ、また、機構部の汚れやゴミにたいしても調整できる。(すべりが悪くなると、孔の大きいほうにまわす)

この銃の出力が変更できるという能力は、価値のあるものだが、こんにちの、いわゆる進歩した機関銃では、かならずしも採用していないものである。

ブレン軽機関銃の射手は、調整する場合には、弾頭を規正子の穴に差し込み約九〇度回して、つぎの大きい漏孔にあわせる。

この時間は数秒間で行われる。

銃身は交換式で、ガス漏孔部にある滑合差し込み部(これは、銃身とともにはずれる)と、あらいネジをきった尾筒のナットで保持される。

ナットについているハンドルを四分の一回転すると、銃身がはずれ、ハンドルをもって取り外し、べつの銃身を取付ける。その時間は六、七秒で、交換用銃身は二、三本ある。

話はしばらく脇道にそれるが、この方式は、いまでも価値のあるもので、世界各国の軍隊で、銃身交換式のものが採用されているが、銃身を交換しようとするとき、射手がその銃身を手にもっているうまい方法はないのだ。

二〇〇発も射撃すると、銃身は実に熱くなり、摂氏五〇〇度になるのは普通で、人間の皮膚は、この温度にはとてもたえられないからである。

5 単発にきりかえも可能 top

尾筒とガス筒は一体となり、同じ鍛造品から機械加工され、上方に弾倉取付け部があり、引き金部が下方にピンどめされている。

後部には、後座部に残っている過剰エネルギーを吸収する、実に堅ろうな緩衝器がある。

弾倉は、〇・三〇三インチ(七・六九ミリ)弾薬を入れるため曲がっており、三〇発収容する大きさになっている。

しかし、どの機関銃でも、〇・三〇三インチ弾を使用する機関銃では給弾がむずかしいので、やりやすくするため、二九発か二八発をつめるのが普通である。

薬莢に縁部のない弾薬は、まっすぐな弾倉にし、故障も少ない。

ある意味では、この機関銃が、そのために造られた原型の七・九二ミリ弾薬を保有していなかったことは残念なことである。

弾倉取付け部は、尾筒下方の薬莢蹴出孔と同じように、ほこりが入るのを防ぐためのフタがある。

蹴出孔は、あ使いにくいフタの止め金をはずすのにマゴマゴするので、よく笑い話のタネになる。

ガス筒前端には、二脚架の旋回軸があり、長さを調整できる脚をもっている。

銃床は木製で、照準具は、後方照準具が転輪および片持ち式照尺であったが、のちに簡単な遊標式照尺となった。

前方照準具は銃身の上にあり、そのため、前方照準具の移動にたいし、すべて零点規正(照準線と銃腔軸線とを正しく一致させるよう調整すること)が終っているので、各銃身を銃にあわせておかなければならない。

全備重量は、口径〇・三〇三インチのもので一〇キロ、また精度もよく、五四〇メートルまたはそれ以上を射撃できた。

きりかえ装置により単発射撃もでき、射手は、できるかぎりこの射撃を常に訓練しなければならなかった。

6 兵士ののろいのマト、三脚架 top

いくらかの付属品――すなわち銃とともに補給され、我々が現在よんでいるような、いつでも使える増加裝備品――があった。

ひとつは三脚架である。これは軽機関銃の新用途をねらって失敗したという、めずらしいヨーロッパ大陸的なアイディアのものであった。

その重量は九キロ前後で、かぎられた射界で、安定した銃架となるものであった。

いいかえれば、一度機関銃が三脚架に取付けられると、あるかぎられた射界を射撃できるだけで、主としてこのクラスの機関銃に要求されている、機動性がなくなったのである。

とにかく、三脚架は非常に多く造られたけれども、実際に使われたことはあまりなく、金の無駄づかいにすぎなかった。

ドイツのMG34三脚架のように、たてて対空射撃用銃架として使用するものもあるが、これは非常に不都合なものであった。

すなわち、三脚架をつけた場合には、軽機関銃ではめったに射撃することのない、固定した射線、またはあらかじめ準備された地点の射撃だけしかできないものになってしまう。

そのため兵士は、三脚架をうらんでいたといわれる。

ブレン軽機関銃には、いくつか弱点があったが、弾倉がもっともやっかいなものであった。

有縁型薬莢をもつほかの弾薬の欠陥と同様に、順序よくヘリをならべて弾倉にこめないと、弾薬はすぐつまってしまう。

この故障が戦時中の例で、いちばんおこりやすい射撃停止の原因であった。

ブレン軽機関銃は、小型のなかではさらに立派な火器であるビッカース中機関銃により支援され、歩兵大隊に装備されていた。

7 歴史の長いビッカース top

ー九三九年で、ビッカース銃の歴史はすでに約五七年に達しているが、それはその前身のマキシム機関銃ができたときからの計算である。

しかし、そのちがいはごくわずかである。

ビッカース軽機関銃そのものは、一九二一年に実用化され、一八キロを少しこえるマキシム中機関銃より、約三分の一ほど軽かった。

三脚架は、一八キロかそれ以上の重量になるので、合計重量はかなりのものとなり、組み立てた状態で運搬するには、一個班三人が必要であった。

そのためそれは、本当の携行火器とはいえないものであり、また実際にそのように考えられたこともないが、世界中いたるところに、三脚架を使って汗をながし、骨をおった人が、いまなお多数いるのである。 |

イタリアのカッシノでビッカース機関銃を使用している英第5軍

|

これは、元来小さな運搬車にのせて、車をつけたマキシム型にしようとしたものであり、初めはそうなっていたが、ピッカース銃はこの構想からはなれ、人力で運搬しなければならなくなった。

ビルマでは小型運搬車にのせ、砂漠ではジープに、イタリアやフランスでは武器運搬車にのせ、またいたるところで人の背中にせおわれていた。

それは、不恰好で、重くやっかいであったが、それでも要求される使命――援護射撃をすること――を遂行できたので、兵士から愛されていた。

信頼性は、そのすぐれた特性であって、ビッカース軽機関銃が、信じられないくらい多数の弾丸を、全く停止することなく発射したことを証明する話が、いくつも残っている。

8 ソンムの会戦で大記録 top

連続射撃のもっともよい例は、確かに第二次大戦にあるが、連続射撃は、同じように第一次大戦にもよく実施されているので、前後の関係からもう一度のべる価値がある。

一九二八年フランスのソンムでの会戦に、機関銃団(第一次大戦で、支援任務のもとに機関銃を使用するため編成された特殊な兵団)の第100中隊が出撃した。

八月二十四日には、一〇挺のピッカース軽機関銃が陣地に配置されていて、迅速な射撃で攻撃を支援するように命令されていた。

命令は、ある地域を一二時間にわたって、いかなる敵もとおさないように確保する、というものだった。

射距離は一八〇〇メートルであった。

何人かの歩兵が弾薬運搬や水補給のため配属された。

機関銃は、迅速な発射速度で要求どおり一二時間、大きな故障もなく射撃を行い、そのあとでも一〇挺とも射撃可能な状態であった。

各銃は、平均毎時八三〇〇発を発射し、一〇挺の合計は、一〇〇万発になった。

もっとも調子のよかった銃は、毎時一万発の発射速度で射撃した。

各銃は、その銃身を一万発で交換しなければならないので、一〇〇本前後の銃身が使用されたにちがいない。

銃身冷却用の水は、たえず多量に補給されたため、どうにか射撃をつづけることができたのだった。

また、装弾した保弾帯をあらかじめ多量に用意しておかなくてはならなかったため、装弾機を操作するものは、それこそはたらきどおしで、ようやく発射速度をおとさずにすんだ。

あとになって、目標地域は、一二時間完全に、敵が全く動けないように維持されたことがわかった。

一地域に撃ちこむにしては、一〇〇万発とはおそるべき量で、その殺傷効力は全くべつとして、ひびきわたった騒音は、西部劇映画のクライマックスのように、やかましかったにちがいない。

9 古参兵士の悲嘆の中で廃止 top

ソンムの会戦における射撃は、ビッカース機関銃のもっとも激しく、もっとも長時間の連続射撃であり、機関銃で達成できた驚くべき例であった。

第二次大戦型も、二五年まえのものと重要度においては、けっしてかわりはなかった。

ビッカース機関銃は、水冷式、ベルト(保弾帯)給弾、反動利用方式の、非常に重量感のある構造で、また複雑な設計の機関銃である。

製造は、機械加工の部品が多く、入手しにくい金属材料を使用し、これまでと同じ工程で行われた。

銃身は四・三リットルの水で冷却されるが、水は、世界のある地方では、簡単にえられないところもあり、長時間の射撃ではすぐに蒸発し、しかも、復水カンからたちのぼる白い蒸気が、敵に機関銃の位置をおしえてしまうことは、わかりきった話である。

射撃停止はたびたびあり、その原因は合計すると約二五ある。

むきだしの曲がった槓桿が、射撃するあいだ銃の右側を前進後退し、射撃握把をもっている射手は、機械的な舞踏病に似た精神障害をうけてくるしんだ。

しかしそれでもよく働いた。

働かなかったという話は、一度も聞かれたことはなかった。

事実、ビッカース機関銃は信頼性の代名詞のようになっている。

一九六一年、悲しみのうちに、この銃は、英陸軍の制式からはずされた。

最後の銃は、一九六五年になっても使用されていたが、その後まもなく姿を消し、みなから惜しまれた。

この特別な人気は、信頼性というただひとつの特性から生まれたもので、どれほど兵士たちから評価されていたかをしめすものである。

しかし、当然ながら、ビッカース機関銃だけが、よい性能をしめしたのではなく、その名声も、マキシム機関銃から改良されたすべての銃とわけあっている。

10 理想的にたすけあった両銃 top

ブレン機関銃とビッカース機関銃の組み合わせは、うまくたすけあい、大戦中全く変更されなかった。

一方が他方を、理想的におぎなったのである。

すなわち、ブレン機関銃は、分隊に機動性のある火力支援をあたえ、ビッカース機関銃は、防御および攻撃の両面において、より長い射距離、慎重に計画された火力支援を行うのである。

ブレン機関銃は、しばしば万能輸送車に搭載され、戦場を機動的に動いた。

もともとこの輸送車は、ブレン銃搭載車として知られている。

そして大戦の後半になって、この車にブレン機関銃を搭載するのが、適当でないとわかったとき、かわりにビッカース機関銃が搭載された。

事実、いわゆるブレン銃搭載車は、歩兵のすべての仕事のお手伝いとなり、すべて支援兵器として使用されたが、ここでは本来の役割りについてのべることにする。 |

プレン機関銃No2-1型を搭載した輸送車は、

軽機関銃に防護能力と運動性能をあたえた

|

その目的は、プレン機関銃を防護し、戦場における機動性をあたえることにあったが、一九四〇年にはフランダースの塹壕地帯に、その姿をあらわすことはなかった。

もし分隊が、機関銃と同じ方法で移動することができない場合には、分隊の機関銃だけに機動力をもたせることはよくないのである。

装甲歩兵の時代はまだこなかったので、それは不可能なことだった。

そのため、車両はそのほかの用途にむけられた。

11 中途半端な「BAR」 top

イギリスの説明はそれまでにして、話をアメリカにうつそう。

大戦当初の方針は、きわめてはっきりしていた。

分隊は、ブローニング自動小銃をもち、中隊および大隊の支援には、1919型ブローニング機関銃があたえられた。

この方式は、イギリスと非常に似ているが、軽機関銃はかなりちがっていた。

BAR(ブローニング自動小銃)を批判する人は、この銃は、ブレン機関銃がイギリスでうけているように、復員軍人のあいだに愛着をもたれているので、BARの話をするときには気をつけなければならない、といっている。

しかし彼らは、BARの先入観なしに、二つのうち、ブレン機関銃のほうがすぐれていることをみとめるよう、いつもときふせられていた。

BARを研究すると、それを本当に分隊の機関銃に値するものとするためには、必要な多くの要素が欠けていることがわかり、その設計は、自動小銃と機関銃の両者の欠点の大部分をもち、ちょうどその中間のものとなっているように思われる。

BARは、一九二八年にジョン・ブローニングにより設計され、第一次大戦の最前線の無人地帯を攻撃前進しながら射撃するために使用される、軽量な肩撃ち銃とするものであった。

しかし、軽量な小銃という点では失敗で、最初から重量は七・七キロもあった。

自動射撃をするとき、目標にたいして銃を保持するには、振動が大きすぎたので、第二次大戦型では二脚架をつけて交付したが、重くて不恰好だった。 |

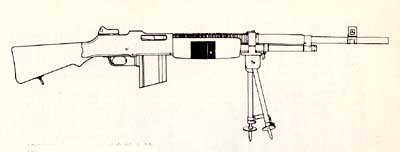

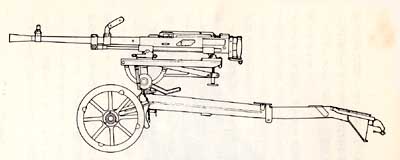

1922型ブローニング自動小銃

口径:0.30インチ〔7.62ミリ〕 作動方式:ガス利用式、単連きりかえ可能

全長:104センチ 銃身長:45.7センチ 横風修正可能

給弾方式:千鳥型二列20発入り、着脱式箱型弾倉

前方照準具:防護覆つき照星 後方照準具:穴照門つき照尺、

重量:8.7キロ 初速:毎秒818メートル 発射速度:毎分550発

射撃中の1942型ブローニング自動小銃

|

脚は調整がむずかしく、多くの射手は脚をなげすて、普通の小銃のように使用していた。

銃身の交換はできないので、持続射撃(連続発射をつづけること)をすることができず、また弾倉は、わずかに二〇発しかはいっていなかった。

BARについて、だれもがいえることは、無計画な妥協の産物であったということである。

12 軽機関銃不足に苦しむ top

BARはガス利用式で、やや複雑な分解法をともなう機能をもつので、のちに、戦後型のベルギーのFN小銃にならって改造された。

ブローニング自動小銃は、一九二〇年代から三〇年代に、いくつかの国で使用されており、また、一九四〇年および四一年の危険な時期に、英本土防衛軍に多量に交付された。

この銃は、アメリカ軍では朝鮮戦争で、そしてその後数年間使用され、二十世紀中期の傾向である、多目的機関銃によって更新されるまで、およそ四〇年間にわたって使われた。

この銃は現在も、アジア諸国で働いている。

どれだけ製造されたか全くわからないが、全使用期間中は、二〇〇万挺以上あったにちがいなく、大部分が残っている。

第二次世界大戦に入ったときの、米陸軍の歩兵火器製作所をながめてみると、効果的な分隊むきの軽機関銃の不足に気づくのであるが、気の毒なことには、マッカーサー元帥でさえも、手に入れることができなかった。

元帥は努力したのだろうかと、だれでも不思議に思うだろうが、彼が努力したとしても、当時の財政状能では、それをゆるさなかったことほ間違いなく、かえってガーランド小銃までも失うことになったかもしれなかった。

分隊が、ガーランド小銃と○・三〇インチ・ブレン機関銃を装備することができていたら、すばらしい組み合わせであったと思われる。 |

ブローニング自動小銃を装備した

沖縄でのアメリカ軍兵士

|

13 軽すぎるジョンソン軽機関銃 top

実際に、アメリカ軍の分隊で、軽機関銃をもっていたのは、海兵隊と特殊部隊だけであった。

これがジョンソン軽機関銃で、すでにのべたジョンソン小銃と同じ会社で、同じ規模で開発されたものである。

軽機関銃は、全く小銃から発展したもので、作動方式は、同じ反動利用式を使用している。

多くの部品には互換性があり、小銃のように、それもいくつかのめすらしい特色があった。

この機関銃は、精度のよい射撃をする場合には、遊底は閉鎖された状態で半自動的に(装填だけ自動的に行い、発射はそのつど引き金をひく)射撃する。 |

ジョンソンM1941型軽機関銃は、東南アジア戦域でも便用された

|

また、自動的に射撃をする(一度引き金をひいていれば、装填も発射も自勦的に行われる)場合には、薬室に入った弾薬が過熱され、自然発射されるのを防ぐため、遊底は、発射後つぎの発射までのあいだ、開放状態になるように設計されている。

弾倉は、わずかに二〇発を収容しているが、弾数の少ないのが欠点であり、めずらしく尾筒の左側に取付けられている。

小銃のように、給弾口は尾筒のなかにあり、また小銃と同じように、弾倉に弾丸をつめるには、右から一発ずつこめるようになっている。

まずいことに、銃の一方にかかった弾倉重量は、銃をアンバランスにするので、時々射撃を困難にすることがある。

しかし、全備重量は、ちょうど六・四キロと軽く、海兵隊は、違いがはっきりしているのに、これを自動小銃と考えていた。

小銃のように、小さくまとめることができ、パラシュート部隊に適していたが、数は少なく、この銃のあった全期間に、わずかに一万挺製造されただけであった。

ジョンソン機関銃の初期の型は、天候などの悪条件のときには、使えないという欠陥があった。

しかし、これを改良した1944型があったにもかかわらず、ジョンソン機関銃は廃止され、一九四四年以降は、もはや造られなかった。

1944型はかわった設計で、その当時、一般にうけとられていた感じでは、けっしてすぐれた軽機関銃ではなかったけれども、多くのよい特徴をもっていた。

しかし軽量すぎて、悪条件のもとで連続射撃するには、強度が不足していた。

また泥やほこりによって、すぐに使えなくなってしまった。

14 主役はブローニング中機関銃 top

支援機関銃射撃は、第一次大戦生残りのブローニング中機関銃(現在、日本やアメリカでは中機関銃の名称はあまり使われず、一六キロ以上は「重」に、それ以下は「軽」に区分している)により行われ、外見は、非常にイギリスのビッカース機関銃に似ている。

米陸軍は、水冷式および空冷式の、両型式のブローニング機関銃をもって第二次世界大戦に参加した。

両者は、銃身以外は同じ銃であった。

基本的には、堅ろうで反動利用式、布製の保弾帯または組み合わせ式保弾帯から給弾するものである。

この銃は、非常に強度が大きく、信頼性があり、しかも、ビッカース機関銃より後座部の質量が小さいので加速しやすく、その発射速度は少なくとも毎分一〇〇〇発まであげることができた。

その改造型は、航空機用に多数用いられ、この発射速度で射撃を行った。

水冷式銃とその三脚架は、重量はほぼビッカース型と同じ約二六キロで、性能もほぼ同じだった。

ちょっと見ただけでは、この二つは実に間違えやすかったが、第一にすぐ見わけがつくブローニング機関銃の特徴は、尾筒後端の拳銃型握把である。

冷却筒には約四リットルの水がはいっているのも、ビッカース機関銃と全く同じであるが、ブローニング機関銃は、やや小さいトロンボーン型のパイプをもっており、蒸気を複雑な経路をとおして復水カンに導いている。

この機関銃は、戦争の進展とともに、すっかり空冷式にあらためられ、その戦歴は歩兵大隊の重火器中隊で終ったが、水冷式のもののほうがはるかに広く使用された。

15 とんでもない新品登場 top

空冷式機関銃は、1918型と名づけられ、M1917A1型水冷式機関銃とのちがいは、重い銃身をもち、小さな孔のあいた鋼製被筒がそのまわりにあることだけである。

その重量は、脚をふくめて二〇キロであるが、そのほかは、重いほうの水冷式機関銃と、全く同じように使われ、持続射撃もほとんど同じ発射速度でできた。

空冷式機関銃は、悪くはなかったが、なお十分ではなく、大戦中にアメリカ軍兵器課は、軽機関銃を造ることを考えたが、そのときはすでにおそすぎた。

一九四二年に、歩兵委員会はつぎのようにのべている。

| 「過去の経験にもとづき、委員会は、開発、技術的試験、交付基準の採用、製造法の確立、部隊交付などに消費する時間は、あまり長くて、いそぐ場合にはまにあわず、武器が部隊の手にわたるのは、とおい将来になるものと確信する」 |

これはまさにそのとおりであった。

彼らのことばは、全く正確そのものであった。 |

射撃準備が完了したジープ搭載の

0.50インチ・ブローニングM2型機関銃

第一次大戦後期に開発されたM1919型空冷式機関銃は、

第二次世界大戦でひろく使用された

三脚架をつけたブローニングM1917型水冷式機関銃

|

その後、M1917A4型空冷式機関銃からできるだけ不要の部分をのぞき、軽量銃身、肩撃ち銃床、そして小型二脚架を取付けて、歩兵委員会の希望を満足させるような、軽機関銃を造る計画がたてられた。

いうまでもなく、それは実現せず、重量が一四・五キロをこえ、機構部の強度が不足するなど、むしろ全く計画とは似ても似つかないものができあがってしまった。

それは、一九四三年二月十七日に採用され、その後さらに改造されたうえで、少数が野戦部隊に交付された。

部隊の全員から「感謝」されたことを信じたいのだが……。

しかし、この不満足な妥協の産物は、ある戦場では、軽機関銃が非常に不足していた事実を物語るものであり、また、大戦の始るまえに製造されていなかったことは、さらに残念なことである。

しかし、これはブローニング機関銃の戦歴を傷つけるものではなく、この銃は、まさに大戦中の偉大な火器のうちのひとつであった。

今後二〇年間、ブローニング機関銃は、世界のどこかで、なおも使用されるだろうとは、かならずしも乱暴な推測ではない。

16 講和条約が幸いした独 top

ドイツでは、機関銃の話は、小銃の話と非常によく似ている。

そこでは、明確にたてられた政策があり、承認された型式が装備用に採用されていた。

小銃の場合と同様に、生産は要求どおりにすることはできず、とにかく、大戦に備えて補給品を十分に準備するには、少し生産開始がおそすぎた。

そのため、ひとつの隊でさまざまな種類の機関銃を装備している部隊があちこちにみられた。

しかし、歩兵の前線部隊は、みな同じ機関銃を装備しており、これが、1934型機関銃、すなわちMG34である。

のちにこれは、MG42により更新、またはむしろ増加されたが、それはずっとあとになってからであった。

我々は、まずMG34の背後にある根拠、および思想を考えてみる必要がある。

なぜならば、MG34は、ナチ・ドイツのその後の機関銃設計のすべてに、影響をあたえたものであるからである。

第一次大戦ののち、ベルサイユ条約の制限は、ドイツに、ごくわずかの兵器開発しかゆるさなかった。

たくさんのマキシム機関銃を造り出した大きな工場は、設備をはずされ、小さいドイツ陸軍は、兵器を特定の数だけに制限された。

ある点では、このことは、第二次世界大戦の連合国の爆撃が、現在立証していることとちょうど同じように、かえって有利な結果となった。

使用するにも古い兵器の在庫はなく、また戦術思想にも、いくらかの制限があるといった状態であったが、フランダース戦線でえた、多くの経験と大きな教訓だけは残っていた。

17 機関銃には万全の態勢 top

小銃にはあまり注意がはらわれなかったが、機関銃は、ほかの場合よりも、ずっと多くの恩恵をうけた。

この結果、ヒトラーが権力をにぎったとき、設計は完了し製造を待つばかりとなり、使用法についても、いくつかの全くうまいアイディアが考えられている、という状態になっていた。

この機関銃は、一九三〇年のスイスのモデルから考えついたソロータンMG30機関銃で、会社が財政上、ドイツに支配されていたのは偶然のことではない。

この特殊な機関銃は、ほぼ直線型の設計で、そとから見たところ非常にすっきりとしている。

内部を見ると、そう簡単なものではないが、きわめてこぢんまりしたものである。

作動方式は、反動利用式で、銃身と遊底が後方に動くときに、遊底は、尾筒内のカムのなかを移動する二つのローラーによって閉鎖をとかれる。

その機能は、二つのローラーが、遊底を回転させ、閂子を銃身との結合から解放するものである。

そこで、銃身は、遊底を後方につきはなし、銃身そのものは、もとの射撃位置に戻る。

遊底は、自由になって後方に走るが、復座バネが再び前方に遊底を押し戻し、次弾を装填し、最初の状態のとおりに、遊底が回転して閉鎖する。

このシステムでは、ひとたび銃身から解放されたときの、滑動部の重量の軽いことが注目すべき点であって、そのため、わずかの改造により、高い発射速度をだすことができる。

銃身と遊底を結合した最初の運動は、後座力を吸収して銃にうつすため、十分大きな質量をもっているので、発射のサイクルをとおして射手は、ガス利用式のシステムよりも、このシステムのほうがうまく射撃することができる。

さらに、射撃をしやすくしたことは、設計者が、銃身、尾筒および銃床を、すべて一直線に配置したためで、それによって射手の肩への衝撃が、あまり上のほうにむかないようになっていることである。

18 外見スマートなMG34 top

ソロータンMG30機関銃は、機関銃の模範であると思われるが、すべてがよいということはありえず、ドイツ軍によってしりぞけられた。

しかし、それには改良がくわえられ、一九三四年にうけいれられた。

ついで、モーゼル社が、一九三六年に製造を開始できるように、さらに手をくわえた。

モーゼル社の造った機関銃は、MG34で、美しい機械加工と仕上げによって造られ、事実、仕上げは美しすぎるほどだった。

この銃はたくさん造られ、戦争の激化に伴い、ドイツは、MG34機関銃の製造を、四つの会社に請け負わせた。

そのひとつは占領したチェコスロバキアにあったが、それでもなお不足がちだった。

MG34機関銃は、五〇発をひとつの帯にした保弾帯を使用し、銃身は迅速に交換でき、すべてにではないが、標準的な予備品と付属品一式のなかに、銃身が一本ずつはいっていた。

MG34は三脚架をもっており、端末にたてて、対空銃架とすることができた。

発射速度は非常にたかく、毎分八〇〇〜九〇〇発である。

のちに造られた型は、これよりもたかく、毎分一〇〇〇発にちかい。

最後に、引き金であるが、普通の方法でひくのではなく、中央のピンを上下に動かす。

上方にピンを半分おすと、単発となり、また下方に半分ひくと、連発となる。

この方式は、ソロータン機関銃から直接とられたもので、ほかの設計には用いられていない。 |

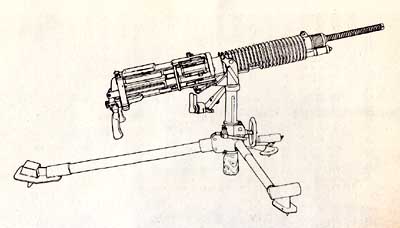

(上・下)ドイツのMG34機関銃は、大戦中もっともひろく使用された機関銃である。二脚架、三脚架または対空銃架にのせられ、陸軍および空軍で使用された。

|

19 史上初めての多目的機関銃 top

MG34機関銃について注目すべきことは、これはある意味でまさに「最初」のものであったことである。

それは、事実、最初の多目的機関銃であった。

現在ではほとんど一般的になって入るが、その動機は、一九一八年の塹壕戦での経験にもとづき、機関銃の使用法に関する、ドイツの原理から発生したものであった。

その戦闘では、機関銃は王様であった。

歩兵は、塹籐のなかにある機関銃にたいして、装甲をもった車にたよらなければ、むかって行くことができなかった。

そこで、ドイツ軍は、歩兵の主兵器を、分隊の機関銃であると考えるようになった。

小銃手の任務は、機関銃を支援することであって、すべての仕事は機関銃によって行われ、また、彼らはそのように理論づけた。

イギリスとアメリカは、それとはちがった考えかたをもち、有力な歩兵兵器として小銃を固守した。

イギリスでは、機関銃が火力を供給し、小銃はそれを支援するとともに、作戦行動の要素となった。

そのうえ、弾丸製造の面では、小銃は少なくとも、機関銃と同等に考えられていた。

またアメリカは、分隊火力のほとんどすべてを、ガーランド半自動小銃に依存した。 |

MG34でネライをさだめるドイツ兵

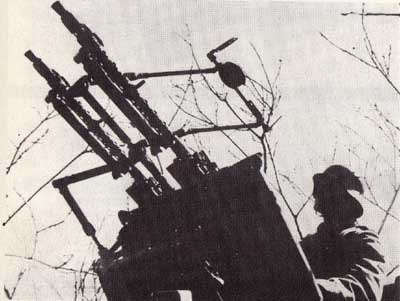

対空銃架にのせた二連装MG34:

この機関銃は、状況におうじていろいろ使用された

|

20 機関銃は分隊運用法の焦点 top

ドイツ陸軍では、分隊の機関銃に、連合軍より多くの努力をそそぐ準備をしたが、それが分隊運用法の焦点であった。

機関銃チームは、普通二人で、時々三人のこともあり、よく写真にでてくるところでは、彼らは保弾帯を身体にぐるぐるまいているが、このおびただしい弾丸は、発射速度の大きい機関銃が、彼らが給弾すればするほど、弾丸をガツガツとのみこんでしまうためである。

MG34機関銃は、一般にうけとめられていることばの意味では、けっして本当の軽機関銃ではなく、その重量は、二脚架つきで一一・七キロあり、五〇発の保弾帯によって、さらに二・三キロ増大した。

三脚架および照準眼鏡をつけることによって、機関銃を中機関銃にかえることができ、そこで、中隊および大隊に支援火力をあたえるために使用された。

迅速交換銃身は、長時間の射撃を可能にするが、そのためには、そこにいくつかの予備の銃身が用意されていることが必要である。

こうして、ひとつの機関銃が、あらゆる用途に使用できるようになった。

そしてまた、戦車搭載用の標準機関銃にもなったのである。

多くの国が、いまや同じものを造るようになり、彼らは、それを一九四五年以後に創作された新しいアイディアと考えた。

21 凄い発射速度のMG42 top

MG34機関銃にはいくつかの欠点があり、なかでも泥、砂、そして雪のような悪条件のもとでの射撃は、苦手だった。

この欠点の改善が会社に要求されたが、このことがMG42機関銃開発のきっかけになった。

もともとMG34機関銃を更新するために考えられていたものだが、MG42は、それに必要なだけの量を造ることができず、MG34の生産が大戦の終るまでそのままつづけられ、MG42はそれを補充した。

もし、ドイツ軍が考えたとおりに戦争が進展すれば、すべて一九四一年までに終了してしまい、MG34機関銃だけでたりたことであろう。

それが計画どおりにならなかったので、巨大な陸軍が東と西の二つの戦線に動員されることになり、機関銃の補給はパッタリとまってしまった。

MG42機関銃が、文字どおり成功したことは、全くの幸運であった。

MG42機関銃の一般外形は、いうまでもなく、MG34に非常に似ており、そのちがいをのべることはむずかしいが、閉鎖機構がかわっており、銃身は大きく改良されている。

また発射速度は、毎分一二〇〇発、ときには毎分一三〇〇発という、驚くべき数字に達した。

この発射速度は、ちょうど布をさくような音をだすほど、発射音が猛烈に連続するため、音ですぐMG42とわかる特色をもっていた。

それは全くおそるべきもので、確かに射手を勇気づけるが、振動が非常に激しいために、最初の数発を発射したあとは、射撃の初度はきょくたんにおちた。

事実、まわりのすべてのものは、激しい振動にゆすぶられて、射手のちかくから、自然に離れていったほどである。

ドイツ軍は、このことを十分知っていたが、時間をかけただけの価値のあるものだと思っていた。 |

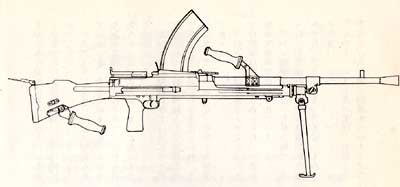

MG42機関銃:

二脚架を開いたところ(上)、上から見たところ(中)、と、携行姿勢(下)

|

設計は一九四一年に開始され、ポーランドで評判のよかった、あるアイディアが用いられた。

製造にあたっては、多くの作業が型打ち工程で行われ、遊底、銃身、さらにいくつかのほかの部品が、機械加工で造られた。

この機関銃のもっとも目だったことは、あらけずりな外観と、品のないことであるが、最初から信じがたいほどよい性能を発揮し、大戦中の成功物語のひとつである。

最初の機関銃は、一九四二年の春、北アフリカにわたり、製造が最高潮に達したその年の末には、全ドイツ陸、軍に交付された。

22 連合軍将兵にも大人気 top

MG42は、連続発射だけで、単発へのきりかえ装置はなかった。閉鎖機構は、泥や砂のなかでもよく作動し、射撃停止はやはり時々起ったが、おそらく高発射速度による機構のひずみによっておきたものであろう。

生産が増加するとともに、わずかな小改造が行われたが、それには、槓桿や銃床の材料を加える程度のことも含まれていた。

一九四一年の設計は、一九四五年まで変更されないでつづいた。

この機関銃はまた、連合軍のあいだでも人気があり、しばしば捕獲品が、今迄の持ち主にむかって、射撃されたものである。

実際に米陸軍は、BARの更新用にする可能性があるとして、MG42機関銃型を使用することを、本気で考えていた。

アバディーン試験場の記録には、長文のかなりわりきった報告が残っていて、それには、MG42をコピーした要領が記録されている。

すなわち、部品を何回も造り直したり、下請けの品目をはねたりしたのちできあがった機関銃は、一九四四年二月に試験の準備がおわっていたのである。

長期の耐久試験が開始されたが、むざんにも失敗であることがわかったので、約一五〇〇発が発射されたところで、試験は中止された。

大がかりな原因の調査が行われ、しばらくしてから、尾筒が約六・三ミリ短く造られていたことがわかったが、ひとりの無名の製図工による、その基本的な誤りがなかったなら、米陸軍は、もしかすると、まさにもしかすると大戦の終るまでに、MG42をコピーした銃をもったかもしれなかったのである。

MG42機関銃は、G1機関銃の名で西ドイツの陸軍で引続き使用されているが、薬室がNATO七・六二ミリ弾用に改造されたほかは、1944型とほぼ同じものである。 |

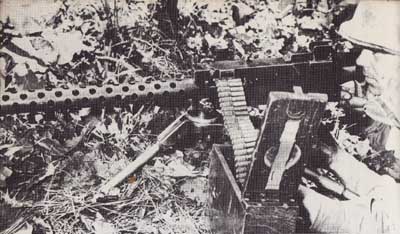

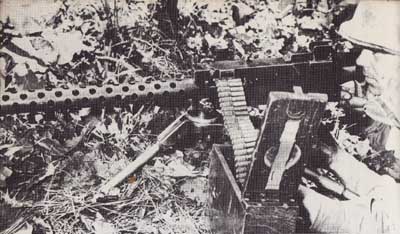

東部戦線て使用中のベルト給弾式MG42機関銃:この迅速な発射速度

の射撃は、まるで布をさくような音をだすため、敵にすぐ気づかれた

鞍型弾倉をもったMG15機関銃

|

それはまた、そのほか数ヵ国の軍隊でも使われている。

MG34とMG42機関銃の二つは、ドイツ陸軍に使用された、自国だけの設計による歩兵用機関銃である。

23 捕獲品などが第二線部隊に top

大戦の後半期になって、機関銃の不足が本当に深刻になると、いくつかめずらしいものが採用された。

そのひとつは、MG15航空機関銃の地上銃架である。

MG15は、ソロータンMG30機関銃から発展したもので、MG34とは従兄弟にあたるものであったが、製造が軌道にのってから、しだいに形は長く、細くなった。

また連続発射だけしかできず、七五発入り鞍(くら)型弾倉をひとつだけしかもっていなかった。

間に合わせの銃床が取付けられ、二脚架は銃身にぶらさがってついており、制式照準眼鏡が、銃身の上にピンどめされていた。

その結果は、不恰好で、重くかさばり、ラクに携行するにはながすぎた。

これは、よくない歩兵用機関銃だった。

そのほか使用されていた機関銃は、フランスやチェコスロバキアから捕獲したもの、あるいは、イギリスのブレン機関銃のチェコ製などがあり、実際にドイツ陸軍に使用されていたものであったが、いずれもたんに占領軍の第二線部隊に装備されていたにすぎない。

そこで、人力ではこべる三脚架、および二脚架があらわれ、野砲型の運搬車が最後に使用されたのは、

ボーア戦争(注1)とボクサーライジング(注2)であった。

(注1=一八九九〜一九〇二年=南アフリカの植民地をめぐるイギリスとオランダの戦争)

(注2=北清事変、一九〇〇年、清国を植民地化しようとする列強にたいする民族運動(義和団)で、列強の要請で日本軍が出動して鎮圧した事変)

ソ連は、1910型マキシム機関銃に、小さい車輪と脚を取付けているので、ソ連には、いまのべた趣旨は、全くあてはまらないように思われる。

彼らは、さらにすすめて防楯を取付けたため、機関銃の全備重量は約六九キロに達し、少なくとも一組三人が必要であった。

これらの小さい車輪をつけた銃架は、道路を進むうちはよかったが、ぬかるみや湿地、あるいは砂地にきたときには、機関銃班員は、銃や銃架を手で運ばなければならなかった。

ソ連の農夫でさえも、六九キロという数字は、気のとおくなるような、法外な数字だったにちがいない。

26 実用的なソリつきの機関銃 top

防楯は、ドイツとの戦争が始って五、六ヵ月たったとき、ようやくはずされたが、フィンランド戦争にも、時々あらわれた。

冬季は、機関銃に小さなソリをつけた。

これは非常に実用的であったようである。

確かに、ソリは車輪のような欠点でくるしまなかった。

いまでも、ドイツとの戦争の初期の冬のニュース映画には、白い布をまとった機関銃班が、ソリをつけたマキシム機関銃をひっぱって、雪のなかを走って行くところや、また機関銃のなかには、まだ防楯をつけているのがいくらかでてくる。

しかし車輪は中々なくならず、マキシム機関銃がグリオノフ機関銃によって更新されたときも、また車つきの銃架であった。

世界各地で、これはいまだに装備されている。

というのは、この銃は、現在もなお多くの共産圏国家に使用されており、また中国は、ソ連の原作を、ただひたすらコピーしようとしているからである。

少なくとも、グリオノフ機関銃は、防楯を取付けなかったが、防楯なしでも、弾薬をのぞいた重量は四一キロもあった。

27 対空にも使えるグリオノフ top

これらの支援機関銃には、なんら注目すべきものはなかった。

グリオノフ機関銃は、一九四三年に、マキシム機関銃との更新のために導入されたが、製造が困難なことと、マキシムが一九四五年になおも前線で使用されていたので、完全には更新できなかった。

グリオノフ機関銃は、空冷式で、マキシムより九キロ軽く、ゆったりした大きさの迅速交換銃身をもっていた。

ある人は、銃身が大きいというかもしれないが、それはこの銃のきわだった特徴で、銃身交換するまで、五〇〇発の連続射撃にたえられるようにしたからである。

ソ連軍が戦後小火器を現在の範囲に改編したとき、この銃が現役に残されたことからみても、すぐれた設計であったことは間違いない。

またグリオノフ機関銃を残すということは、古い有縁薬莢弾を同時に残すことをも意味した。

この銃は、実は戦車搭載用銃で、それが歩兵の分野にまよいこんだもので、いまでもソ連の装甲車に取付けられている。

おそらくこの車両の設計者が重い銃身をあたえ、戦車の射手が、一連射で保弾帯の全弾を射撃することで、名声をあげるようにしたためであろう。

グリオノフ機関銃について、最後に、対空銃架についてのべなければならない。

ソ連軍の訓練資料からコピーしたおもしろい絵がある。 |

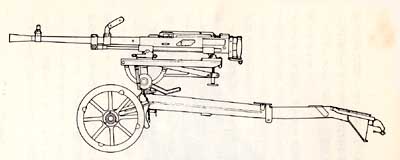

グリオノフ重機関銃M1943型(SG43)

口径:7.62ミリ 作動方式:ガス利用式、自動 全長:112センチ

銃身長:72センチ 給弾方式:250発金属製組み合わせ式保弾帯 前方照準具:照星 後方照準具:照尺 重量:銃13.5キロ、銃架23キロ

初速:毎秒870メートル 発射速度:毎分600〜700発

射撃中のグリオノフ重機関銃

|

その絵には、二人のきちんと制服をきた兵士が、神妙な顔つきで、車の端にのせたグリオノフ機関銃の銃架とともにえがかれている。

そしてまた、銃架に取付けた機関銃は、飛行機に照準をあわせている。

それは射撃しているときでも、していないときでも、もっとも不愉快な作業のようにみえる。

だれでも想像することであるが、方向移動するとき、ある位置では、すべてのものが射手の顔におそいかかってくるように思われるものである。

しかし、それは飛行機のパイロットに、イチかバチかのチャンスをあたえることになるのである。

28 伊、混乱状態で大戦に突入 top

そのほか大きな機関銃の一流メーカーは、イタリアと日本である。

両者とも複雑で、頭が混乱しそうな状態であるが、まずイタリアの状況からみることにしよう。

すでにのべたように、ちょうど順調にすすんでいた口径の変更計画を、財政上の政策から、突然に中止したことからくる、ひどい混乱状態のなかで、イタリア軍は戦争に突入したのであった。

その結果の大混乱は、小銃の場合と同じように、陸軍の機関銃にも影響をおよぼした。

ひとつの異常な結果は、一時的に、またその前後の時期をふくめ、七種類の口径が、二〇ミリ航空機用を除いて、歩兵の各種小火器に使用されたことである。

使用されている各種の銃の数は、ほぼ弾薬の種類と同じであるので、事態を改善するには、なにかを単純にすることが必要であった。

これはまず軽機関銃からはじめられ、標準型は、ブレダ30型機関銃となった。

これは多くの点で興味があるので、やや細部についてのべる価値がある。

29 射手泣かせのブレダ銃 top

ブレダ軽機関銃は、口径六・五ミリで、非常に不恰好で見ぐるしく、すぐ目につくものである。

角ばった部分が四方八方につきだし、あちこちに穴や溝がある。

それは、上品で直線的な、MG34、MG42機関銃はもちろん、ブレン機関銃にさえも、とてもくらべものにならないものだった。 |

1940年にフランス軍にたいして射撃中のイタリア軍ブレダ30型軽機関銃

イタリア軍にたいして、彼らから捕獲した

プレダ機関銃を射撃中のイギリス軍

|

銃身は一種の、トイのような窪みのなかにあり、弾倉は固定式で、一方につきでており、銃床と引き金部は、尾筒の後部にあとからくっつけられたようにみえる。

あわれな射手への最後の致命的な打撃は、銃には携行用の握把のないことであった。

そのため、不恰好な銃全体を腕でだきかかえるか、または、とじた二脚架や拳銃握把をもたなければならなかった。

ところがそうすると、小部品や付属品が、射手の衣服や装飾品にひっかかり、じゃまになった。

作動方式は、機関銃としてはめずらしい吹き戻し式の一種で、銃身は遊底と同じように後退する。

そこで、銃身用のトイが、前方のベアリングの表面となるため必要なのである。

短い後退運動ののち、遊底と銃身がはなれ、蹴出、給弾および装填の通常の作動が行われる。

銃身が動くのに伴い、すぐおこる障害は、前方照準具を銃の本体の上につけているため、銃身そのもので照準規正ができないことである。

もし銃身が交換されると、新しいものは、照準具と射線がくるいやすいことになる。

全く当然のことであるが、これは射撃の精度をけっしてよくしない。

吹き戻し式は、ある状態では力の不足に苦しみ、撃ちガラ薬莢の抽出ができなくなる。

しかしこれは、弾薬が薬室に装填されるとき、毎回薬莢に少量のオイルをふきつけるため、小さいオイルポンプをそなえつけることにより解決された。

これは新しいアイディアではなく、べつのイタリアの設計で、すでに使われており、だれでも一九三〇年までに、そのいやなものがなくなることを期待していたようである。

30 利点を帳消しにする諸欠陥 top

この機関銃の弾倉は、右側に固定されており、射手が二〇発の挿弾子をおしこむために、前方にまわされる。

ついで弾倉はふりもどされてとじ、それからは、弾薬は普通の要領で装填される。

固定弾倉のアイディアが、第一次大戦後何年も、多くの設計者の頭を悩ませたが、それが、普通の着脱式弾倉よりもすぐれていると思われたからである。

その理由は、固定弾倉が適切に加工されるため、たびたび装填不良を起さないだろうということと、ひとつの弾倉を持ち運ぶだけですむこと、すなわち銃についているものだけでよいことであった。

そして最後に、それは、その分隊の小銃手からもらう、バラバラの弾薬も装填できることであった。

すべてのほかの問題と同じく、この問題には二つの面があり、欠点のほうが利点よりも多かった。

銃が大きくて重いことは、明らかに不利であって、もし、弾倉にほこりや汚れがついたとき、これをきれいにするのはむずかしく、手入をするあいだは、銃は射撃できなくなる。

また、一般に装填は、たんに箱型弾倉を取替たり、保弾帯を替えるより遅くなる。

実際に使用する場合、固定式は、着脱式と同じ程度に、装填不良をおこしているようで、このことは、固定式を議論するよりむしろ非難される結果になった。

31 とても不思議な支援機関銃 top

イタリア軍の支援機関銃はかわっていて、ある意味では不思議であった。

これは、一九四〇年になお使用されていた、一九一四年にできた古いフィアット・レペリー機関銃であった。

この銃は、普通の型の水冷式銃身で、そのうしろに四角の尾筒をもっていること、また三脚架にのせられていることなどで、マキシムにやや似ていた。

しかし似ているのはそれだけであった。

口径は、力の弱い六・五ミリ弾を使用し、遅延吹き戻し方式は、ほとんどブレダ軽機関銃と同じものであった。

だが実際は、ブレダ軽機関銃が、その作動方式をレベリー機関銃からとったのである。

レベリー機関銃にも同じオイルポンプがあり、すべての国が支援火力用機関銃に用いた保弾帯のかわりに、弾倉給弾方式をとっていた。

弾倉は、五つの区画に一〇発ずつ、合計五〇発をもっており、連続射撃には不適当だった。

また全備重量は、マキシム機関銃の改造型とほぼ同じで、すなわち銃がちょうど一八キロ、ほかに三脚架をあわせて二二・七キロであった。

発射速度は遅く、毎分四〇〇〜五〇〇発で、全体として、これは製造の努力や人員の配置のわりには、あまりよいものとはいえなかった。

この銃は、一九三五年までに改良されて35型機関銃となった。

いくつかの1914型が改造され、また35型もいくつかあらたに製造された。

銃身は、空冷式で、交換ができた。

銃身交換は、銃身が連続射撃をするには軽量すぎ、熱しやすかったので、どうしても必要だった。

弾倉は、保弾帯によって更新され、これはただしい方向への一歩前進で、オイルポンプは廃止された。

そのかわりに薬室はたてに溝をきり、それによって薬莢が薬室壁にくっつかないようにしたのだが、それでもくっついてしまうものがあり、いくつかの銃は給油装置を再び設けた。 |

敵機にたいし準備完了した、イタリア軍のフィアット・レベリー35型機関銃

|

32 とんでもない不吉な作動桿 top

1914型から受継いだもうひとつの注意すべき特徴は、尾筒の上面外側をはしり、握把の真上の止め金で衝撃をゆるめる作動桿である。

なぜ、レペリー機関銃にこの作動桿をカバーせずに残すことになったのかは、推測するしがないが、射手の指が射撃中にふれるようなことがおこるのを想像するだけで、だれにもわかることである。

35型機関銃は、閉鎖した遊底で発射するという、もうひとつめずらしい特色をもっていた。

こうして、連射がおわって、引き金がはなされると、遊底はつぎの弾丸を、熱い薬室に押込めながら閉じることになる。

もし銃身が少しでも熱いと、それは撃発された弾薬がとびだすまえの状態と全く同じであって、前方を歩く友軍や、銃の手入中だったり、なにかの障害物を取り除こうとしている射手たちに、とんでもない危険な結果を引き起す。

我々がわすれてはならないものは、不注意を待ちかまえているように、尾筒上で平衡状態にある不吉な作動桿である。

このように、全く楽しくない機関銃である。

両方の機関銃のすべての特色を比較して、二つの中ではおそらく1914型機関銃のほうが、少しはましなものである。

33 常道をはずれた伊の設計者 top

レペリー機関銃は、一九三〇年代中頃のブレダ機関銃の設計によって補強された。

これが37型機関銃で、口径が八ミリになっている。

37型機関銃は、立派な戦績をのこして、大戦を戦いぬいた。

たくみで、堅ろうな兵器であったが、それにもかかわらず、そのほかの機関銃ほどではなかった。

オイルポンプは、ここでもまたひとつの特色となった。

それはほかのものと同じ理由で必要となったのである。

というのは、薬室内の撃ちガラ薬莢をぬきだすのに、機構的に、ひきぬく力が十分に薬莢にあたえられていなかったからである。

各国の兵士たちはすべて、撃ちガラ薬莢を直接ひきぬき、けりだし装置でけりだしていたし、これは作動を順調にするため必要であることは、長いあいだよく知られていたにもかかわらず、どうしたわけか、イタリアの機関銃は、それができるようにはなっていなかった。

一歩前進したことは、ガス利用式の採用によって、さらに大きな力を利用できるようになったことである。

給弾方式はほぼすぐれたものと評価でき、弾丸は小さな皿、つまり、側面から挿入された保弾板から給弾され、弾薬を発射すると、銃は撃ちガラ薬莢を皿に戻し、保弾板全体を反対側に押し出した。

こうして、戦場においてもっともしまつのよい兵器となった。

薬莢をいちいち皿にもどすための余計な機構を考える努力や、こうしたいろいろなカラクリがふえたため、作動が遅れることはさておいても、皿に再びのせる努力をするまえに、まずすみやかに撃ちガラ薬莢を取り除くことが必要であった。

しかし、イタリアの機関銃設計技術者の考えかたは、まるで普通のやりかたからはずれていた。

34 兵器に無関心なムソリーニ top

全体として、第二次世界大戦のイタリアの機関銃の青写真は、説明に苦しむものであるが、その設計をひやかすことはたやすい。

確かにその設計はふうがわりで、部隊でも、設計や性能の貧弱なことがわかっていたにちがいない。

そしてすべてが、実際の戦闘に投入されるや、すぐにその貧弱さがいっそう明らかになった。

イタリアは、スペイン内乱にたいしては、熱心な態度をとり、兵器やアイディアの試験をする絶好のチャンスにした。

ムソリーニは半軍人独裁者で、人は、彼が陸軍の装備品に興味をもっているようにみていたが、そうではなかったようだ。

ヒトラーについてなにが起ったかを、我々が知っているように、もし、独裁者が、兵器にあまり興味をもちすぎると、あまりロクなことは起らないもので、おそらく、ムソリーニは、彼の顧問を信じるだけの分別があり、口出ししなかったのであろう。

最後に、だれでも疑問に思うことは、世界をうち負かす車両、艦船、航空機を設計し製造できることで有名な国が、こうした、貧弱で平凡な小火器しか造れなかったのは、一体どうしてなのだろうか――ということである。

35 複雑怪奇な日本の体系 top

イタリアの貧弱な兵器について酷評したが、つぎに日本に話をうつそう。

ここでは、考えかたとその生産の多様性が、機関銃の全系列にあらわれた。

なかには不満足なものもあったが、日本軍はそれを使用せざるをえなかった。

日本陸軍が、終戦まぢかの適当な小火器体系をもっと早くそろえることができていたら、戦争はもっとちがった形で終ったろうと思われる。

おそらく戦いの終結は、連合軍にとってずっと困難に、またもっと長引いていたことであろう。

日本軍の機関銃に関する、戦前の取得方針の目だった特色は、これに興味をもっているグループと、比較的消極的で、やや議論や進歩に慎重で、回避的なグループとのあいだの、総合的な調整がうまくいかなかったことである。

以下の簡単な調査はたやすく理解することができる――そうのぞむが――であろう。

しかしそのために、かなり簡単にしなければならなかった。

読者諸君は、いまでは、日本軍の数字と名称のつけ方に、だいぶなれたことだろうが、機関銃に関しては、日本人でも間違えるほど、かなり複雑になっている。

日本ではまず、一九〇五年の日露戦争後、採用され、導入されたフランスのホッチキス機関銃から出発した。

その後、1914型が再び採用され、南部中将の手で改造された。

彼は、日本の兵器について、多くの仕事をした人である。

いまは、ホッチキス機関銃についてのくわしい説明や検討にはふれず、支援機関銃である中機関銃の検討に戻ることにしよう。

36 発射速度のおそい十一年式 top

話を軽機関銃からはじめれば、戦前長年にわたって制式型であり、大戦中もそうであったのが十一年式軽機関銃で、南部中将が設計し、一九二二年(大正十一年)に実用化された。

すべての日本の銃と同じように、十一年式機関銃にも、どこか不恰好なところがあり、これは主として、その銃床に原因があった。

銃身は、冷却鰭(ひれ)がつけられ、銃口のちかくに長い二脚架があり、大きな四角の尾筒、そして、船の舵(かじ)のような形で、右側にするどく曲げて取付けられた木製の銃床がある。

いくつかの銃床は、非常にうすく、鋼製で、肩にあてる部分は深く窪み、角型で、方向保持効果をあたえた。

また、照準線を射手の顔の正面にもってくるため、銃床を右に曲げている。

またそのほか十一年式には、かわった点がある。

もっとも目立つものは、給弾機構である。

銃は左側に貯弾倉があり、そのなかに五発つきの挿弾子がいれられる。

この挿弾子は、三八式小銃に使われたものであり、これらは側面をかさねあわせて、横にしてこめられる。

給弾機構は、装填のさい各挿弾子を取り外し、弾薬をバラし、撃ちガラ薬莢および挿弾子を、右側にけりだす。

このアイディアは、機関銃のために特殊な弾薬の包装を必要としないので、すばらしいものである。

しかしすべてのほかの目だった利点と同じように、実戦では中々うまくいかず、この特色の代償として、射撃中断がしばしばあり、発射速度があまり早いと、給弾機構がついていけないため、低い発射速度にとどまっている。 |

十一年式軽機関銃を使用して

中国軍と戦闘中の日本軍

|

37 おそすぎた各国なみの方法 top

十七年式機関銃、さらにほかの数種の日本の機関銃がもっている、もうひとつの欠点は、イタリアのものと似て、撃ちガラ薬莢が抽出しやすいように、弾薬にオイルをぬる必要があることであった。

オイルをぬられた弾丸と挿弾子を分解すると、すべての小さな素子は、ほこりの収集器となり、動かなくなることが多い。

機構の複雑なことは、ごくたまにしか、よい結果をうみださないものである。

十一年式機関銃は、また戦車にも使用され、その場合には、もっと大きな貯弾倉を取付け、九一式機関銃とよばれた。

それは普通、銃身とほぼ同じ大きさの照準眼鏡をもっており、歩兵用にも使用するために、二脚架を備えていた。

戦車搭乗員には、貯弾倉式給弾は全く役にたたなかったようで、変更され、箱型弾倉給弾式の機関銃が交付された。

ここで初めて、日本はあたりまえの方法をとった。

というのは、ほかの国では、給弾は箱型弾倉で行われており、搭乗員に給弾をさせていた国はなかったためである。

この銃は、チェコZB26軽機関銃をそのままコピーしたもので、更新しようにも、ほかに生産が間に合ったものがなかったので、終戦時まで続けて使用された。

それは、九七式機関銃とよばれたが、そのまえに、十一年式機関銃を大幅に改造した九六式軽機関銃があらわれた。

九六式軽機関銃は、六・五ミリ弾三〇発入りの箱型弾倉、迅速交換銃身をもっており、給油装置はなかった。

しかし、やはりオイルを使い、装填するときには、弾倉装填機にくみこまれた塗油器でぬられた。

そのため、九六式は、それほど進歩したものとはならなかった。

このあと、三年後の一九三九年「日本暦二五九九年、昭和十四年」に九九式軽機関銃があらわれ、これははるかによい銃であったが、外観は、九六式とたいしてかわりはなかった。

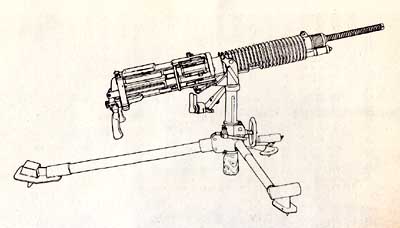

九九式は、薬莢にオイルをぬる必要がなく、口径七・七ミリ弾を発射した。軽機関銃としては、やや重く、重量は約一一キロになったが、この重量は、一・五倍の照準限鏡を含んでいた。 |

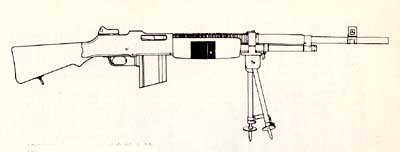

チェコスロバキアのZB26軽機関銃をそのままコピーした、

日本軍の九九式軽欄関銃

|

38 日本はこれでよく戦争ができた! top

一九四三年(昭和十八年)十二月に、太平洋戦域の戦闘で見られた新しい機関銃があったように記録されているが、日本の工場は、けっして要求におうじるような運営が、できていなかったことを思い合せれば、九九式軽機関銃が、一九四五年以前に大量に交付されたことは、ありそうにないことである。

九九式機関銃のきわめて目だった特色は、発射する弾丸で、これは九二式重機関銃(これについては後述)で発射される七・七ミリ弾と同じものではなかった。

さらに問題を複雑にしていることは、あとで説明するが、もうひとつべつの考えかたが、絡(から)んでくることである。

日本軍には、そのほかに数種の機関銃があったが、長々とのべる必要はないものである。

すべてヨーロッパ戦線で使用された機関銃のコピーで、メーカーの許可をえたものも、えていないものもあった。

たとえば、海軍および海軍航空隊は、ルイス機関銃のコピーを使用し、九二式とよんだ。

またそのほか、ピッカース、ブローニング、ホッチキス、それにMG15などのコピーがあった。

この雑然とした装備の大部分を、もっともうまく標準化するひとつの要素は、七・七ミリ弾用薬室にすることであったが、けっして全部は改造されていなかった。

はたして日本が、どうやって戦ったか、不思議に思うくらいである。

39 「キツツキ」とよばれた九二式 top

最後に、日本の中型、すなわち支援機関銃にうつろう。読者諸君はここで勇気をだしてほしい。

というのは、名称はべつにしても、軽機関銃の場合と同様に、これからのべる状況は、頭を混乱させられる以外の、何物でもないからである。

標準制式兵器は、九二式(一九三二年、日本暦二五九二年)重機関銃で、ホッチキス機関銃の流れをくむもので、七・七ミリ弾を発射した。

九二式は、重い、ガス利用式機関銃で、三脚架にのせられた空冷式である。

発射速度が緩慢(かんまん)なために、連合軍から「キツツキ」のニックネームをちょうだいした。

この銃は、現在なお存在している。

というのは、いまから数年まえ、中国から、国境をこえて香港にむかって、この銃が発射されたことを聞き、また確認しているためである。

一九三七年に、軽量化する必要性が要望され、その結果一式重機関銃となって、一九四二年にあらわれた。

両者のちがいは、重量以外はたいしてないが、後者の銃身ははるかにたやすく取り外すことができ、またそれは、あとでできた型の七・七ミリ弾だけを使用した。

九二式重機関銃は、半有縁薬莢七・七ミリ弾を発射し、その弾丸は、その後の機関銃系列では、無縁薬莢弾となり、この新弾は、それ以前の機関銃には装填できなかった。

しかし、古い弾丸は、九二式よりあとの機関銃にも、使おうとすれば、使用できた。

すべてが実に複雑で、弾薬補給の業務はさぞかしやっかいだったにちがいない。 |

九二式重機関銃 九二式重機関銃

口径:7.7ミリ 作動方式:ガス利用式、連続射撃のみ

全長:115.6センチ 銃身長:73.7センチ 給弾方式:30発つき保弾板 前方照準具:両側防護板つき照星

後方照準具:穴照門つき照尺または照準眼鏡

重量:55.5キロ(三脚架をふくむ)

初速:毎秒727メートル 発射速度:毎分450〜500発

太平洋戦域で、捕獲した日本軍の

九二式重櫻関銃を使用しているアメリカ軍

|

だれが担当したか知らないが、実によくやったものだと、だれしも思うのである。

つぎに、同時に実用されていた二種の九二式とよばれる機関銃が、ある時期に存在した事実についてふれよう。

ひとつは、歩兵用機関銃でのべたばかりであり、もうひとつは、まえにのべた海軍用ルイス機関銃であった。

支援機関銃の両者(九二式の新・旧をいう)は、ホッチキス機関銃の流れをくむもので、両者ともおかしなホッチキスの給弾方式で、三〇発つき保弾板を使うものを採用していた。

軽機関銃以外では、あまり感心できない方法で、また、よくこわれやすいという難点があった。

日本軍の機関銃で、もうひとつめずらしくて話す価値のあることがある。

それは、三脚架の脚に、機関銃班の班員が、棒をさしこむことができるように、受け口を取付けてあり、それによって担架のように二人でかつぎ、近距離の機関銃運搬ができることである。

これはよいアイディアであると思われる。

|

フランスのシャテルロウ1924型M29機関銃、別名FM24/29を装備した中国軍

|

40 第一次大戦と変化のない仏 top

最後に、フランスの機関銃について説明しよう。

ほかの多くの国と同じように、一九三九年(第二次世界大戦の始った年)のフランス軍の兵器は、一九一九年(第一次大戦のパリ講和会議の年)のものとあまりかわりなく、機関銃も、例外ではなかった。

分隊の軽機関銃は、一九二九年に改造をくわえた一九二四年の設計のもので、七・五ミリ弾を発射した。

非常によくできた機関銃で、ブローニング自動小銃の影響をうけているといわれ、いくぶん外形が似ている。

しかし、弾倉は尾筒の上にあり、二五発入りで、全備重量は、ブローニング自動小銃より重い。

二脚架のほかに、銃床の下に単脚がある。

これはめずらしいもので、ほかには日本の九九式機関銃だけにしかなかった。

いずれの場合も、使うものにとっては、たいして便利なものではなかった。 |

三脚架にのせた、フランスのM1914型ホッチキス重機関銃で

射撃しているイギリス軍

|

そのアイディアは、防御射撃のとき、射線を固定することができるということだが、それは大きな錯覚(さっかく)にすぎなかった。

もうひとつ変った特色は、二重引き金で、ひとつは単射用、もうひとつは連射用であった。

1924型M29として知られているこの機関銃は、現在なお旧フランス植民地の一部で使用されており、その操作が簡単なことと信頼性が高いため、非常に愛用されている。

いうまでもなく、中機関銃は、ホッチキス機関銃で、それは、日本軍が使っていたものが、三〇発つき保弾板をもっていた点だけがちがい、日本のものと形状、性能とも、あまりかわりはなかった。

フランス陸軍では、第一線兵器としては、一九四〇年以降使用されておらず、戦後全く姿を見せないが、ほかのいくつかの国、特に東欧諸国には、最近まで残っていた。

top

**************************************** |

九二式重機関銃

九二式重機関銃