|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

1 米軍の爆撃戦略と理論

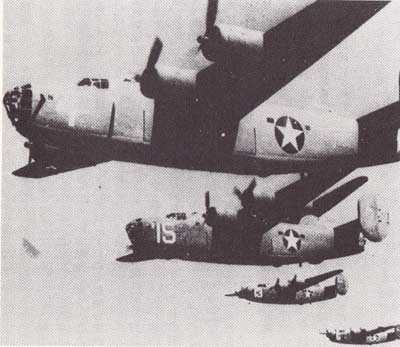

小さなババリアの町、シュバインフルトは、ドイツのボール・ベアリング生産の重要な中心地であり、一九四三年八月と十月にB-17「空の要塞」の集中爆撃の目標となった。

レーゲンスブルク爆撃とも関連する八月の作戦と十月の作戦は「フォートレス」一二〇機と一二〇○人の乗組員を失う結果となった。

この損害に対する反応は、その重大性から言えば衝撃以上のものであった。

ドイツ奥地への進攻は停止され、ヨーロッパにおけるアメリカの爆撃戦力が拠り所とする戦略――選りぬきの目標を、自衛力のたかい爆撃機で、高々度から精密爆撃をする――に再検討が加えられた。

この米軍の戦略爆撃理論は、決して順調に運んだわけではなかったが、それまでの三〇年間に発展してきたものであった。

1 独立空軍による戦略爆撃を top

アメリカは、一九〇三年、カリフォルニアのキティホークでオービル・ライトが飛行に成功した後も、なかなか飛行機の軍事的な潜在力を認めようとしなかった。

一方、ヨーロッパの各国は、かなりの大きさの“空飛ぶ兵器”を開発したが、その機材は陸軍か海軍に所属し、独立した空軍というものはなかった。

一九一七年、アメリカが第一次世界大戦に参戦したとき海軍は、その航空部門に四八人の将校――全部がパイロットではない――と二三〇人の下士官、五四機の飛行機を持っていた。

陸軍の飛行機に関する責任を担っていた通信隊の航空部門は、パイロット三八人、下士官一〇八七人と、その全部がお粗末な三〇〇機たらずの練習機を持っていた。

これとは全く異なり、一九一四年、イギリス、フランス、ロシア、セルビアが戦争に突入した時、推計で各国の保有機は総計一二三五機、彼らの敵ドイツは一三〇〇機を持っていたのである。

戦争が終わるころになっても、アメリカは、本国の産業力動員のおくれを物ともせず、目立った改善を図ろうとはしなかった。

そして一九一八年、休戦の日、全連合軍航空戦力の一割、わずかに七〇〇機が就役していたに過ぎなかった。

ところが、この戦争から、戦略爆撃の理論が生まれ、その理論がついには後のアメリカ空軍の基本方針となり、このシュバインフルト爆撃のような空襲を企図させる遠因となったのである。

この考え方は基本的には、敵の本土への爆撃は戦争を遂行する工業力と、戦争を支える非戦闘員の意志とを、破壊することができる、と想定するものであった。

その目的のためには、長距離爆撃機が開発されねばならない。 |

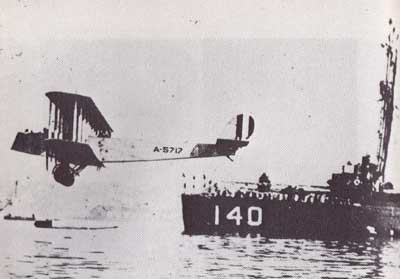

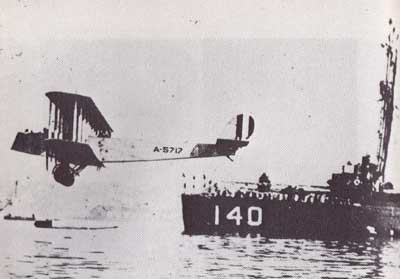

第一次世界大戦の末期には、アメリカは全連合軍の航空兵力の10パーセントを保有するに過ぎなかった。写真は魚雷を投下するマーチン雷撃機

英陸軍のデ・ハビランドDH-4

|

この考え方の延長線上に、専門家を必要とする戦闘形態である戦略爆撃があり、それは独立した空軍によってのみ遂行できるものとされた。

戦略爆撃と独立空軍に関する論争は、このように発展し相互に結合していった。

第一次大戦中、ロンドンに対するドイツ軍の空襲は、ある程度の損害を与えたが、防空戦闘機は敵の侵入を阻止するのに無力であるように見られた。

このことが、英国にジャン・クリスチャン・マッツを長とする調査委員会の勧告を受け入れさせた。

その勧告は、防空よりむしろ報復攻撃主義と、独立空軍の創設を強調したものであった。

一九一八年四月一日、この時から独立した英空軍(RAF)が創設され、二ヵ月後にはヨーロッパで、ドイツ爆撃をその明確な目的とする独立部隊が編成されたのである。

しかし、この部隊は、ドイツ戦闘機の射撃が、わずか五〇秒しかつづかないのにもかかわらず、ほとんど成功を収めなかった。

さらに言えば、初期のロンドン爆撃が成功したのは、充分な防空体制が組識される以前のことであった。

こうして、四発のハンドレイ・ペイジ爆撃機が実用化されたが、第一次大戦中には事実上、戦略爆撃の理論はテストされぬままに戦争が終わった。

2 米国に根おろした戦略爆撃思想 top

それにもかかわらず、戦略爆撃思想が一九一八年以後も消滅しなかったのは、イギリスの独立爆撃部隊を指揮していたトレンチャード将軍と、イタリアの第一航空隊の指揮官ギリオ・ドゥーヘに負うところが大きい。

トレンチャードの場合には、戦略爆撃理論は、英空軍がその独立性を維持するために、独特の役割りを持っていることを立証する必要から発生したものであった。

ドゥーヘは、将来の戦争は航空戦力のみで決定される、とまで言い、第二次大戦勃発の七年前にイギリス首相は議会に、爆撃機に関する議案は、つねに通過させるよう求めた。

両大戦間の十数年に、多くの同種の論争がアメリカでも行なわれた。

しかし、第一次大戦の経験を経てアメリカには孤立主義が定着しており、ヨーロッパの将来の軍事情勢に関しては、何の予見もなかった。

この点から戦略爆撃思想は、要領を得ないものと考えられていた。

しかし、独立空軍の熱心な支持者たちは、この政策を英空軍のように、独立した軍を守る手段と見ていた。

第一次大戦中、米陸軍の航空隊の指揮をとった将校ウィリアム・ミッチェルは、この見解の主役であった。

国の政策は防衛に集中し、海軍は沿岸警備にベストを尽くすものとするという理論に、彼は失望しなかった。

彼は、独立空軍は敵の軍艦を爆撃して、この目的を達成できる、と主張し続けた。

軍艦への爆撃実験の成功と、彼の見解を詳述する二冊の本『我が空軍=国家防衛のかなめ石』『翼の勝利』は、権威的すぎて評判が悪かった。

ズケズケと物を言いすぎた彼は一九二五年に陸軍航空部隊の副司令官、准将の地位から中佐に降等された。

一年後、彼は無能力、犯罪的怠慢、反逆的とも言える国家防衛の管理などと当局を非難した科(かど)で、軍法会議にかけられた。

彼は公判を利用して、見解を大衆に向け放送した。

後悔ということを知らない彼は、一九三〇年に著書で、こう述べている。

《航空戦力の出現、それはきわめて重要な戦争遂行の中核的戦力に直結し得るものであり、敵の航空戦力を無力化するか、あるいは破壊することが、時代おくれの戦争のやり方に、全く新しい様相をもたらす》

ミッチェルの芝居がかった派手さはないが、第二次世界大戦中に陸軍航空軍の高官であったヘンリイ・H・アーノルドやカール・スパーツのような人物も一九三〇年ころ、戦略爆撃思想や独立空軍についての華麗な論争を戦わしていた。

四年後、その頃中佐だったアーノルドは、B-10爆撃機一〇機を指揮してアラスカからシアトルへの無着陸飛行に成功した。

この成功は、戦略爆撃の支持者たちに、その理論に適合する兵器を持っていることを指摘させる拠り所となった。

一九三七年、プランタ・アンドルーズ准将は、次のように書いている。

《私は、四発の爆撃機は我が国の頼みの綱の兵器である、と確信している》 |

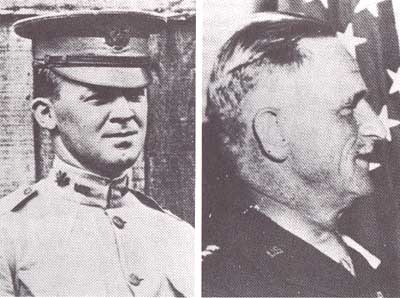

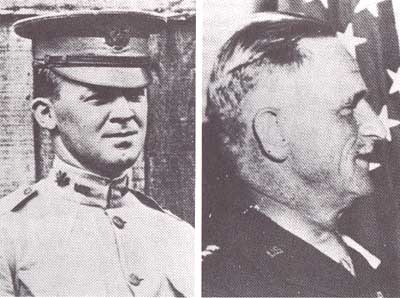

英爆撃兵団司令官トレンチャード卿 戦略爆撃の主唱者

ウィリアム・ミッチェル

戦略爆撃の威力の証明として、よく引用される、完璧な条件下で成功したドイツ戦艦(第一次大戦の戦利品)に対する爆撃実験

1934年ころのヘンリー・アーノルド卿 カール・スパーツ大将 |

ミッチェル同様に彼も、その見解のために苦悩したのだが、大統領の命令で参謀に登用されて、一九四〇年に混沌とした軍事情勢の中から浮上した。

孤立主義には全く目もくれない戦略爆撃論者は、重爆撃機の開発を強調して海軍と対抗した。

海軍は、まだ戦艦に固執していた。ウィリアム・P・リイ提督は「戦艦は最良の近代的防御兵器である」と主張し、クラーク・H・ウッドワード提督は、スペイン内乱中に空から攻撃を受けた軍艦の弱さや、沈没の例で、あるいは神経質になったのか「飛行船では勝利は得られない。飛行機では戦闘に勝てない」と主張した。

事実、海軍への同調者たちは、過去の勝利の中で、爆撃機が何もしていないことを指摘することができたのである。

さらに、経済恐慌の中で狂奔する工業生産者たちは、三万ドルの飛行機を作るよりも、七五〇〇万ドルの軍艦を作ることに熱中していた。

3 陸軍航空隊の誕生 top

航空兵力の発展に対する抵抗には、陸海軍の反目、経済不況が背景にあり、二つの大戦間には数度の決断がなされていた。

第一次大戦が終わるとすぐに孤立主義者たちは、その政策の当然の帰結として、飛行機を単に対地支援任務の兵器とみなし、大陸間飛行などについては何の予見もなかった。

従って重爆撃機の開発計画などは全くなかったのである。

一九二〇年の航空部隊再編成に関する法案は、飛行隊を陸軍に所属する戦闘兵科として少将を司令官に、各飛行隊で軍団を編成した(軍団は師団の上の陸軍の部隊単位)。

こうして、独立した空軍への希望も、また打ち砕かれたのであった。

ところが一九二三年ラシター委員会が、依然として陸軍の管理下ではあるが独立した爆撃任務に従う強力な航空部隊の創設を勧告した。

二年後に、下院のランバート委員会は、さらに一歩を進めて、軍のすべての飛行機を含め、陸・海軍と同格の空軍の創設を勧告した。

この勧告はまた、陸・海・空のすべてを統轄する統帥機構の設立を示唆した。

この二つの委員会の広範な勧告内容で、クーリッジ大統領は、もう一つの調査委員会を発足させた。

モロー委員会である。

この委員会は、航空戦力が陸・海の二つに分かれることに反対したが、陸軍の飛行兵科を「航空隊」と改称し、参謀に高級将校を当て、航空担当の陸軍次官をおくよう勧告した。

議会は、これらの提案を承認し、実施に移された。

一九三一年までは、これ以上の顕著な動きは起こらなかった。

この年、陸軍参謀総長ダグラス・マッカーサー将軍と海軍作戦部長V・プラット提督は、航空隊はアメリカ合衆国と海外領地に関し、陸上を基地として防空の責任を負うべきものとすることで合意した。

この結果として、時速三二〇キロ、爆弾積載量九〇〇キロの爆撃機の開発が要求された。

飛行兵科の見地から言えば、この協定が、戦略爆撃機を開発する機会を与えたことになる。

侵攻する敵艦隊を爆撃して、沿岸を守ることを含む防衛任務というものが、対地支援任務とは全く異る性格のものであることは、間もなく明白となった。

前陸軍長官ニュートン・P・ベイカーが主催する陸軍委員会の勧告に従い、一九三五年三月一日、飛行兵科の各種の機能に呼応すべく、フランク・M・アンドルーズ准将(陸軍参謀本部員)の指揮下に「総司令部航空隊」が設立された。

この総司令部航空隊の創設は、空軍独立論者にとっては、独立した空軍と重爆撃機開発へ、わずかな一歩を踏み出したに過ぎないように思われた。

しかも陸軍航空隊の連中は、これらの問題に対して、決して結束していたわけではなかった。

一九三五から三八年まで航空隊司令官をつとめたオスカー・ウェストオーバー少将は、独立空軍を支持しなかったのである。

航空隊司令官と総司令部航空隊の責任分担の正確な境界は定かでなかった。

こうしたことから、航空基地指揮官は、時には四つの異なる上級機関へ報告しなければならないようなことがあった。

このややこしい問題は、その創立から四年後に、総司令部航空隊は参謀本部ではなく航空隊司令官に隷属することとなって解決した。

4 ゆれ動く戦略爆撃思想 top

この間、海軍もおそまきながら、一九三一年の協定と、一九三八年に陸軍参謀総長と海軍作戦部長が、陸上を基地とした飛行距離は、沿岸から作戦半径一六○キロに限るよう決定したことで、その実現性を充分に了解した。

このように長距離重爆撃機開発の意図は、ペンの一走りで消え去ったのである。

この協約が行なわれると即刻、参謀次長スタンレイ・D・エムビック少将は声明を発して、攻撃に非ざる防衛が国家の方針であり、海軍は沿岸に隣接した地域の国家的防衛に対して責任を有するものであり、重爆撃機はまだその価値を実証していないことを指摘した。陸軍航空隊の重爆撃機開発計画は、すぐに縮小された。

そして、執拗に重爆開発を主張するアンドルーズは一時、影が薄くなった。

このように一九三九年の初頭には、アメリカ陸軍飛行兵科の役割りは曖昧で、また戦略爆撃を公約していたのではなかった。

しかし一九三八年九月“ビリイ”ミッチェルの見解の支持者であるベンリイ・H・アーノルド少将が航空隊司令官となり、ほぼ同時にルーズベルト大統領は、ドイツのオーストリアとチェコスロバキアの一部への勢力拡張について懸念を深めていた。

大統領は、特にドイツ空軍の戦力について警告した。

彼は、もしヒトラーの野望を阻止できなければ、アメリカがヨーロッパの紛争に巻き込まれる可能性のあることを、予見していたのである。

一九三九年一月十二日、ルーズベルト大統領は議会で「我々の現在の航空戦力は全く不充分なものであるから、即刻、強化されねばならない」と述べた。

そして三億ドルの予算が軍事航空のために確保され、一九四一年六月三十日までに五五〇〇機の保有を目ざすことが決定された。

しかし、決定的に重大な決断は、一九三九年九月一日になされた。

まさに、この日のヒトラーのポーランド侵攻が、第二次世界大戦の発端となったのである。

航空部隊の防衛任務は、カリブ海とラテン・アメリカをふくむ、全西半球に及ぶこととなった。 |

米陸軍航空軍のために戦略爆撃

機開発の扉を関いたマッカーサー

大将

一九三五年から三八年まで陸軍航空 隊司令官であったオスカー・ウェストオーバー少将

新たに陸軍航空隊司令官になったア ーノルド少将は、ミッチェルの戦略爆撃思想の擁護論者であった |

このため長距離機が必要となり、戦略爆撃論者は、その支配下に長距離を飛べる強力な兵器を持てることとなった。

さて、政策変転の不確定要素があるにもかかわらず、重爆撃機開発は一九三〇年代の初めから進んでいた。

第一次大戦が終わって二年以内で、戦争中に雨後の筍(たけのこ)のごとく興隆した航空機産業の九〇パーセントは、生産を他の製品に転換していた。

その上、一九二〇年には、陸軍飛行兵科にはマーチンMB-2の重爆撃機一個飛行隊が残っているのみであった。

|

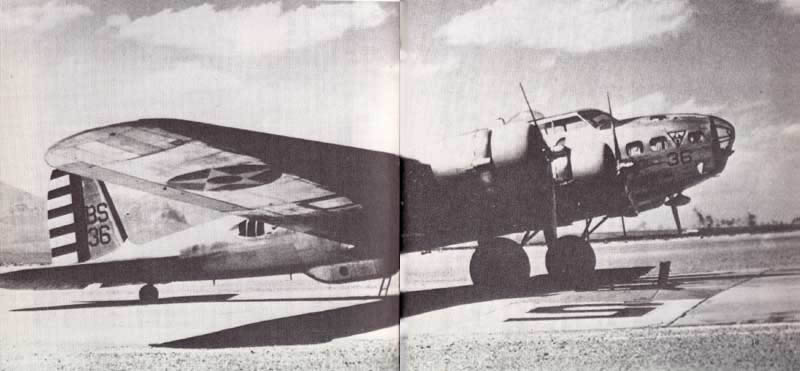

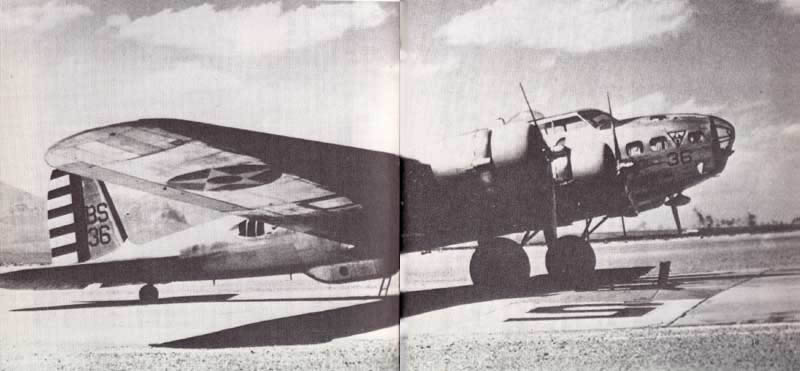

制式化されたB-17爆撃機

|

top

**************************************** |