|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 地図と年表

四章 第二次インティファーダ(非暴力抵抗)と新たな軍事侵略

|

|

|

左=長期間続く外出禁止令に国際連帯運動のメンバーとともに抗議する子供たち。

パラーダ難民キャンプとナーブルス中心部の間のイスラエル軍の検問所。

右=ラマッラーの入口にあるカランディア検問所に駐留するイスラエル軍。 2002年4月 |

1 新たなる植民地化の始まり top

一連の暫定自治に関ずる合意(オスロ合意)は、パレスチナ人に真の平和をもたらすことになったのだろうか。

暫定自治が開始されてから、A地区では、パレスチナ警察が、イスラエル軍に代わって治安を担当することになった。

被占領地から占領軍が撤退するということ自体は喜ばしいことである。

しかし、オスロ合意では、パレスチナ人がナクバ(大災厄)と表現する出来事、すなわち、多くのパレスチナ人の街や村々が破壊され、故郷を失った人々が難民化したことが問題視されず、難民の帰還権、エルサレムの帰属、入植地、国境画定は、最終地位交渉において議論されるべき問題とされた。

二〇〇〇年七月に、アメリカ元大統領クリントンによる仲介で、キャンプ・デービット交渉が行われたが、そこでもこれらの問題は決裂し、何の解決案も見出されることはなかった。

また、オスロ合意以降、被占領地に誕生した暫定自治区のパレスチナ人が議論の核として位置づけられるようになり、その議論からは一九六七年第三次中東戦争の結果、イスラエルに併合された東エルサレム在住のパレスチナ人、周辺諸国などに居住する離散したパレスチナ人、イスラエル国籍を付与され、グリーンライン内(第一次中東戦争の休戦ライン)に住むパレスチナ人などは網羅されていない。

一方、イスラエルに従属体制を強いられてきた経済に関してはどうだろうか。

オスロ合意以降、その体制は好転したのだろうか。

経済に関しては、一九九四年五月四日に調印されたカイロ協定で、取決めがなされている。

同協定によると、暫定自治政府が銀行の業務監督、外貨管理、為替交換などを監督できることになった。

独自通貨の導入に関しては継続協議となり、暫定自治区ではイスラエルのシェケルが以前と同じように、当面は使用されることとなった。

パレスチナ暫定自治区は、この協定によって一定の品目と量を、イスラエル政府との合意によって、アラブ諸国から輸入することを許可されたが、輸出に関しては多くの制限がある。

農産物に関しては、原則的にイスラエルと暫定自治区の間の移動は自由にできることになっているが、現実的にはそうはいかない。

例外品目があるからである。例えば、ガザの主要産物であるトマトやきゅうりやジャガイモや鶏などは、例外として、輸出量に制限が加えられている。

ガザでは、その制限量をはるかに上回る量が生産されていることを考えると、ガザに住むパレスチナ農民の経済状況は厳しいと言わざるをえない。

また、工業製品に関しても、暫定自治区内に工場を建設すること自体は、イスラエルの制限を受けないが、輸出量とその品目に関しては、イスラエルの合意が必要とされる。

輸出に制限が加えられると、工場主は経営に大きな影響を受け、その下で働いている労働者は大打撃を受ける。

すなわち、オスロ合意以前と以後の経済状況・体制には大きな変化が見られず、従属体制は変らないという仕組みとなっている。

二〇〇〇年九月二八日、第二次インティファーダが始まった。 アル・アクサ・インティファーダとも呼ばれているものである。

直接的な発端は、現イスラエル首相のアリェル・シャロンが、所属政党のリクード党出身の国会議員を引連れて、東エルサレムの旧市街の中にあるイスラム教徒の聖地であるハラム・シャリーフに入っていったことにある。

ハラム・シャリーフには、岩のドームといわれる「ウマル・モスク」と「アル・アクサ・モスク」があり、シャロン一行が訪問した時、アル・アクサ・モスクの中では、イスラーム教徒が朝の礼拝をしていた。

シャロンの挑発的な訪問に抗議するイスラーム教徒のパレスチナ人と、シャロンの警備にあたっていたイスラエルの警官隊との間で、衝突が起ってもおかしなことではない。モスクの中から投石が始まり、それに対して警官隊が発砲するという大事件になった。 |

東エルサレムの旧市街にあるアル・アクサ・モスクの前で

イスラーム教徒の監視をしているイスラエル警察。 2000年12月

|

それ以降、東エルサレム内で抗議行動が瞬く間に広がり、その後、ラマッラーで、そして暫定自治区全域で民衆蜂起が再び繰り広げられることになった。

第二次インティファーダは、約五年が経過した現在も続いている。

2 トリノヘの小旅行――パレスチナ再訪を果たすまで top

二〇〇一年のクリスマス休暇を利用して、イタリア北部の街トリノヘの小旅行を計画した。

観光地として名高いローマでもフィレンツェでもなく、アルプスの麓にある雪がちらつきそうなトリノをなぜ選んだのだろうか。

私はトリノに行くためだけに、当時滞在していた北イングランドを出てミラノに向かったのだった。

なぜトリノに? 親しい友人たちはそう聞く。

私にはミラノでも ローマでも、フィレンツェでも、シレリア島でもなく、トリノに行く明確な理由があった。

イギリス滞在中にイタリアまで足をのばして私の思想的柱となっている、在日朝鮮人の作家徐京植(ソキョンシュク)のトリノでの足取りをたどってみたいという夢を持っていたからである。

夢の実現を計画している間、この旅行がその後の私の生活を大きく変えるものになるとは、さすがに考えもしなかった。

私はトリノ滞在中にパレスチナ再訪を固く決意したのだった。

再訪にいたるまでの経緯を後に次のように書いている。

少し長いけれども、ここに引用する。

今から約三年前、イギリス留学を目前に控えた一九九九年九月に『プリーモ・レーヴィヘの旅』と題する一冊の本に出会った。

その本が数年後の私の行動にかくも影響を及ぼすことになるとは、その時、想像すらしなかった。

プリーモ・レーヴィの墓を訪ねるために、著者の徐京植は、一九九六年一月にイタリア北部の街トリノを訪ねている。(中略)

トリノのユダヤ系家庭出身のフリーモ・レーヴィは、アウシュヴィッツを生きのびた文学者であり、化学者であった。

アウシュヴィッツから解放されて四〇年以上経過した一九八七年四月一一日に、彼は自殺を図った。

一九六七年と六九年に韓国に「母国留学」をしていた徐京植の二人の兄は、一九七一年に「北」のスパイとして逮捕され、それ以後、一九八八年、一九九〇年に出獄するまで、二人は長い獄中生活を強いられることになった。

二人の兄が厳しい獄中生活にある中で、徐京植にとって、アウシュヴィッツでの経験を証言文学として書き上げてきたプリーモ・レーヴイは、「『アウシュヴィッツ以後』 の世界においても人間がなお生き続けることができるということを身をもって示す『尺度のような存在』」(徐、1999:31)であった。

彼はまた、「地上に現存した逆ユートピアの生き証人であるだけでなく、『人間』や『文明』といった観念が瓦礫となった後に、再び『人間』という尺度を再建する役割を負わされた人々」(徐、1999:124)の一人であるとも述べている。

そのプリーモ・レーヴイが自殺をしたのである。その自殺は、それまでの徐京植の考え方に疑問を投げかけることになった。

「人は逆ユートピアを生きのび帰還して証言することができる。

そして、『人間』の価値をいっそう普遍的なものに高めるために何ごとかをなすことができるのだ。

彼がそうであったように、当時獄中にあった私の兄弟にも、ひいては私自身にも、いつの日か人間界に生還して証言する日が来るに違いない。

……かっての私は、そう考えていた。この考えは『単純明快』すぎたのだろうか?」と(徐、124-125)。

この本の終りには、その問いに対する彼なりの答えが示されている。「プリーモ・レーヴィが自殺しなかったならば、すべてが単純明快であっただろう。

苦難に対する人間性の勝利と救済の物語、オデュッセウスの凱旋の物語。

……私たちのほとんどは自らの浅薄きと弱さゆえに、その単純明快さにすがりつこうとする。

だが、薄暗い宙空に身を投じたプリーモ・レーヴィは、自分自身の肉体を石の床に打ちつけることで、私たちの浅薄さを粉々に打ち砕いたのだ。

冷血や残酷は、いまも世界を覆っている。

『人間という尺度』は破壊されたままだ」(徐、1999:223)と。

一九九一年に、私は生まれて初めて、三人のパレスチナ人に出会った。

一九八七年に始まった第一次インティファーダから四年後のことである。

そのうちの一人は、イスラエルによる占領の状況を伝えるために、アジア各国を旅していた。

その当時の私は、今から考えると何の根拠もないにもかかわらず、

「これ以上ひどい抑圧を受けることはないだろう。そのうち、きっと状況がよくなるのでは」と安易にも考えていた。

パレスチナ人も占領下の「逆ユートピアを生きのび」て、「いつの日か人間界に生還して証言する日が来るに違いない」と思っていたのである。(中略)

二〇〇〇年九月に第二次インティファーダが始まり、その数ヵ月後に私は生まれて初めて、占領下のパレスチナの姿を自分の目で見ることになった。(中略)

そこで、私が見聞きした占領下の生活は、それまで私が想像していたものをはるかに超えるものであった。

パレスチナを旅している間、パレスチナ人が人間界に生還して、逆ユートピアの経験を延言する日が来るのだろうか」と疑問を持たずにいられなかった。あまりにもひどい抑圧状況にあったからだ。その時の私には、絶望的にさえ思えたのだ。(中略)

パレスチナ人自身が証言することができるような状況に今ないのであれば、まわりはそれを黙って見過ごすのではなく、今この瞬間でさえも起きているであろう蛮行を外界に伝える行動を誰かがするべきなのだと。

特に九・一一以降、悪意を持って意図的にパレスチナを「テロ」と結びつけて語ろうとする言説(それはまさしくパレスチナをテロ一掃作戦という名目で徹底的に攻撃するシャロン政権を正当化している)に対抗すべく、現場の状況を正確に伝える必要があるのだと、私は強く決意して、トリノを後にした。

それから三ヵ月後、私は国際連帯運動に参加するために、ベツレヘムに向かった。 |

かくして参加した国際連帯運動とは、二〇〇一年八月に始まった、非暴力直接行動によってイスラエルの占領に抵抗する運動である。

創設者たちは、長い間、非暴力による抵抗運動を訴えてきたガッサーン・アンドーユなどのパレスチナ人の活動家や、自らの国の占領に反対するために、パレスチナ人と共に活動を行ってきたイスラエル人の活動家ネタ・ゴラン、エルサレムにあるNGO(非政府組織)で働いていたパレスチナ系アメリカ人のフウェイダ・アラフやユダヤ系アメリカ人のアダム・シヤピロなどである。

アメリカとイギリスを筆頭に、スウェーデン、イタリア、フランス、デンマーク、日本、ドイツ、ノルウェー、南アフリカ、アイルランドなどから多くの平和活動家がパレスチナに結集し、活動に従事してきた。

二〇〇二年五月二日、同運動のメンバーは、イスラエル軍の完全包囲下にあったキリスト生誕の地といわれる、ベツレヘムの「聖誕教会」に避難しているパレスチナ人に、食料と水を届けることに成功した。

イスラエル軍の隙を突いて成功した、全くの素手による同行動は、世界中の多くの平和活動家から注目を浴びた。

その二ヵ月前、ネタ・ゴランを含む多くの外国人平和活動家たちが、自らの意思で、イスラエル軍に完全包囲され、攻撃下にあったラマッラーのアラファート議長府に入り込む行動に成功した。

この行動の目的は、アラファート議長を守るというよりもむしろ、議長府の中に残され、監禁状態になっている多くのパレスチナ人の身の安全を考慮し、外国人である自分たちが一緒にいることで、イスラエル軍による攻撃を少しでもかわそうとすることにあった。

議長府の中に入った外国人平和活動家の中にも、国際連帯運動のメンバーが多数含まれていた。

同運動が現場で展開している活動は、日々の占領の状況に応じて変が、主には次のものである。

イスラエル軍が、暫定自治区内に無数に設置している検問所における人権侵害を監視し、実際に目の前で行われている人権侵害に介入すること、

検問所を通行したいパレスチナ人のために、イスラエル兵と交渉を行うこと、パレスチナ人の移動を制限するために、イスラエル軍が物理的に封鎖した道路のブロックを取り除く作業を行うこと、

イスラエル軍によって家屋破壊の被害を受ける可能性のあるパレスチナ人の家に泊り込むこと、様々な人権侵害に抗議するデモを地元のグループと共同で組織することなどである。

運動の最終目的は占領の終結にあるが、これは、長期的なスパンで考えた上での目標であり、現場における日常の活動、すなわち目の前で行われている、むきだしの人権侵害に対して介入していくことそのものが、すぐにイスラエルによる占領の終結に結びつくわけではない。

パレスチナで一体何が起きているのかということを自分の目で確かめた後に、占領の実態である暴力を、パレスチナの外に伝えていくという作業も求められている。

占領終結を求める声土咼めていくためには、現実的に何が起きているのかということが、世界中の人々に知られる必要があるからである。

私自身、本書執筆の目的は、「人間であることを否定される」地で見聞きしたものを、より多くの人々に伝えるという目撃証人の役割・使命を果たす作業の一つであると考えている。

3 パレスチナ再訪と「守りの盾作戦」 top

二〇〇一年三月二八日、国際連帯運動に参加するためにヨルダンのアンマンから、イスラエルの国境を渡り、パレスチナ暫定自治区の主要都市の一つであるベツレヘムに入った。

パレスチナ再訪が、検問所を守るイスラエル兵の銃によって歓迎されたことを、友人たちに送った活動日誌の中で書いている。

「三月二八日 (木)

明日から開始される国際連帯運動に参加するために、ベツレヘムにいます。(中略)

観光客の姿は全く見かけません。二〇〇一年に、ベツレヘムを訪問した時は、多くの観光客がこの街を歩いていました。

今日の朝、エルサレムとベツレヘムの間にあるチェックポイントを越えようとした時、イスラエル国防軍に、いきなり銃による大歓迎を受けました。

兵士が、国際連帯運動の参加者何人かと私に対して、銃を向けたのです」。 |

前日の二七日に、イスラエルの主要都市ネタニヤで、パレスチナ人による自爆攻撃があったことを受け、私がパレスチナを再訪したその日に、イスラエル政府は緊急閣議を開いた。この閣議では、「パレスチナ人の『テロリスト』からイスラエル市民を守るため」というもっともらしい理由で、「守りの盾作戦」(Operation Defensive Shield)という名の大規模軍事作戦が行われることが決定された。

翌二九日の末明に、イスラエル軍はパレスチナ人にとっての政治の首都にあたるラマッラーに侵攻し、アラファート議長府を完全にその包囲下に置いた。

イスラエル軍は二〇〇一年以降、自らが治安権を有していないパレスチナ暫定自治区のA地区に対して、侵攻するようになっていた。

今回の侵攻は、その中でも非常に大規模なものであった。

朝になって、イスラエルのシャロン首相による「守りの盾作戦」に関する記者会見がテレビで放送されると、国際連帯運動に参加するために、ベツレヘムに入っていた外国人平和活動家たちの間に、緊張感が流れ始めた。

私たちの滞在している街ベツレヘムが、数日以内にイスラエル軍に包囲されることが確実となったからである。

イスラエル軍のアパッチヘリコプターや戦車によって、ラマッラーの住民が猛攻撃を受けている様子が、テレビで映し出されるたびに、目前に迫っているはずのベツレヘムへの軍事侵略を考えずにはいられなかった。

私たちは同じ状況におかれるに違いない。その時私自身はどうするのか。

ここに滞在し続けるのか、それともエルサレムに避難するのか。そもそも私はここに何をしにきたのか。

ここがラマッラーのように攻撃されるかと思うと、私は怖い。 そう思いつつ、国際連帯運動参加者に義務づけられている非暴力トレーニングに参加した。 |

ディヘイシャ難民キャンプを連帯訪問する国際連帯運動のメンバーたち。

イタリアからの参加者がパルチザンの歌である「チャオペラ」を歌っている。

ベツレヘム近郊

|

トレーニング中も、刻々とラマッラー攻撃のニュースが入ってくる。

ついにラマッラーに滞在していた私たちのメンバーの数名が、アラファート議長府に向かっているというニュースが入ってきた。

ベツレヘムにいるメンバーたちも、ラマッラーに向かうかどうか話し合いを始めた。

ラマッラーに行く決意をしたメンバーに私も加わったが、今度はラマッラーに行くために、イスラエル軍の検問所を越えることができるかどうかという問題が浮上してきた。

現地から流れてくる情報によると、検問所のイスラエル軍はすでに非常に緊張状態にあり、警戒しているために、現時点では検問所を越えるのは難しい状況にあるようだった。

一方、私たちが滞在しているベツレヘムが侵略されることが確実になっている今、ラマッラーに行くよりもここで活動をするべきだという意見も出された。

そうなのだ。確かにラマッラーに行く必要はある。しかし、ベツレヘムをそのままにしていいはずはない。

ベツレヘムへの攻撃は目前に追っているのだから。ここで、このまま活動を続けるべきなのだ。

最終的には、ベツレヘムに滞在しているメンバーのほとんとか、このまま残ることを決意した。

4 千夜一夜物語――子供たちへの残酷な質問 top

訪問したパレスチナ人の家のなかに飾られていた

家族の写真と剌しゅうで作ったパレスチナの地図。

アッザ難民キャンプ 2000年12月 |

イスラエル軍が侵攻する前の美しい白壁の街ベツレヘム。

2002年3月31日 |

トレーニングの二日日が終った三月三〇日の夜、私はベツレヘムの中心部のアッザ難民キャンプに、国際連帯運動の参加者と共に泊り込むことになった。

このキャンプを訪問するのは初めてではない。

ベツレヘムで、パレスチナ難民の帰還権の問題に取組んできたバディル資抖センターのスタッフの紹介で、二〇〇〇年末に友人と共に、キャンプに住むある一家をインタビューしたことがある。

私にとって、アッザ難民キャンプは生まれて初めて訪問したパレスチナ難民キャンプであり、非常に思い入れが強い。

目前に追っているイスラエル軍によるベツレヘム侵攻において、キャンプの住民に対する武力攻撃をやわらげ、かつイスラエル軍がキャンプの住民に対して家宅捜査を行った場合、住民が無差別に「テロリスト」容疑者として逮捕されることを阻止する効果を狙って、私のような外国人がキャンプに泊り込むことになったのである。

侵攻が始まると、難民キャンプがイスラエル軍の攻撃の主なターゲットの一つとなることは間違いなかった。

イスラエルは、パレスチナ難民キャンプを「テロリストの巣窟」と見ているのだから、ちなみに「テロリストの巣窟」という言葉は、イスラエル政府関係者から聞いた言葉ではなく、後に知り合った在イスラエル日本大使館員の一人が、私に言った言葉である。

彼は、私がベツレヘムの難民キャンプに宿泊したということ聞き、「こんな『テロリストの巣窟』のような危険なところに泊まるなんて」と言い放ったのだった。

イスラエルは、ヨルダン川西岸地区やガザにあるパレスチナ難民キャンプに対して、たびたび攻撃を繰返してきた。

ベツレヘムに入る前に、ジェニーツ難民キャンプで家宅捜告をするイスラエル軍の様子を、イギリスのBBC放送のニュースで見たことがあった。

難民キャンプには、イスラエルによって故郷士行われた難民たちの一代目、二代目、三代目……の住民が住んでいる。

そこには日々の生活がある。学校に行く子供たち、放課後も友人たちと一緒に遊ぶ子供たち、ホブス(パン)を焼く女性たち、水パイプを吸う男性たち、コーヒーやお茶を飲みながら談笑する家族たちがいるのだ。

攻撃が始まると、住民たちは、生活が破壊され、自分自身や家族が殺されるかもしれないという恐怖を味わうことになる。

確かに、私のような外国人が泊り込んだからといって、イスラエル軍の攻撃を完全にかわすことができるわけではない。

しかし、少しでもその攻撃に対する歯止めになればという思いと連帯の気持ちを込めて、要請があった難民キャンプに宿泊することにしたのだった。

アッザ難民キャンプで出会った子供かちと交わした会話を、後にこう書いたことがある。

子供たちは、ボディー・ランゲージや習いたての英語を使いながら、話しかけてきた。

「ハロー!元気ですか? どこから来たの? 私はパレスチナ人だよ」。

私も習いたでのアラビア語とフレーズブックを使いながら、子供たちと話をしていた。

その時「ボーン」という大きな爆撃音が聞こえてきた。

それまで、にこやかに話をしていた子供たちが、「ギャー」と言って、飛び上がった。

一瞬にして、彼・彼女たちの顔がこわばる。

それを見た時、私は、この子たちが、この音が何を指しているのか分かっているのだと察した。

怖がってびくびくしている子供たちに、「心配しないで。大丈夫、大丈夫」と無理やり笑顔を作りながら、必死に伝えた。私も怖かった。

|

|

|

|

イスラエル軍の攻撃により破壊したパレスチナ人の家の壁と貯水タンク。アッザ難民キャンプ 2000年12月 |

明らかにこのキャンプは、攻撃対象になっている。

すでに時刻は夕方の六時を超えていた。イスラエル軍による攻撃は、夜に開始されることが多い。

人々が家に帰ってきている時を意図的に狙って、攻撃を開始するのだ。

これからこのキャンプはどんどん攻撃されるのかと思うと、私は気が気ではなかった。

かといって、この子たちに、他に何をすることができたというのだろう。

一緒に怖がって、子供たちに余計な不安を与えることだけは避けたかった。

この子たちは、爆撃によって、死ぬということをすでに知っている。爆撃の結果、殺戮された家族、親戚あるいは隣人を生まれてこのかたずっと見続けてきているのだから。 死と隣り合わせの生活を占領下のもとで強いられてきたのだから。(中略)

その日の晩、爆撃音を聞きながら、宿泊していた先の子供かちと将来の夢について話をした。

「将来は何になりたいの? 何をしたいの?」と私が聞くと、彼女たちがいっせいに、

「将来?そんなものないよ」と私に言ってきた。

攻撃にさらされている難民キャンプに住む子供たちに対して、なんて残酷な質問をしてしまったのだろう。

後悔をしたものの、すでに遅い。

「イスラエル軍の爆撃がなくなってくれればいいんだけど」、ある少女が爆撃音を真似しながら、私に言った。 子供たちが彼女の言葉に頷(うなず)いている。 |

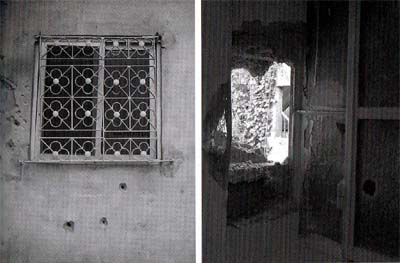

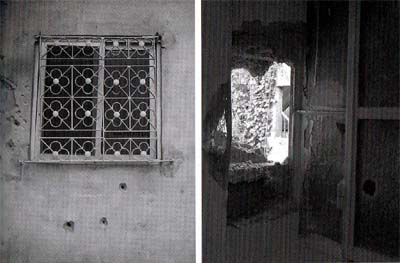

イスラエル軍の攻撃で、窓ガラスが

粉々に壊されたパレスチナ人のビル。

アップ難民キャンプの近く。

|

毎晩、攻撃され、いつ死ぬか分からないというこの状況を彼女だちなりに理解している。

だから、将来なんて考えられないのだ。私が、子供の頃から、平和な生活の中で描いていた夢とは全く異なる。

まずはこの状況を生き延びること。

占領が終り、攻撃に震える日から解放されない限り、私にとってはあまりにも当たり前だった「夢を描く」という出来事は、彼女たちにはもたらこれることがないだろう。

あまりにも現実味がないのだから。攻撃にさらされながらも、子猫を育てている子供たちの姿が、その時の私には、せめてもの救いだった。 |

彼女たちと会話を交わしたあと、私は宿泊先の家族に与えられた寝室で寝る準備をしていた。

時はすでに九時を過ぎている。寝室は、最上階にあった。

夜、空爆があったら、ここは狙われる。大丈夫だろうか。不安がさらに募る。

家族からは、イスラエル軍がきたら、すぐに階下の部屋に下りてくるように言われていた。

同室にいる国際連帯運動のベトナム系アメリカ人のメンバーに、

「この部屋は大丈夫だろうか。今日、イスラエル軍の侵攻があったら、この部屋は危ない。

私たちはその時どうすればいいんだろう」と聞いてみると、私よりもはるかに落着いた表情で、

「とにかく音が聞こえたら、すぐに下りていこう」と答えてくれた。そんな時である。

「将来? そんなものはないよ」と言った女の子が入口に立っているのに気がついた。

「どうしたの? 寝ないの?」と聞く私に、

「怖くて寝ることができないでしょ。本を貸してあげるね」と言いながら、本を差し出した。

学校の英語の授業で使われている教科書のようだった。

表紙の絵とタイトルを見て、私は愕然とした。『千夜一夜物語』だったからである。

不信感にかられた王様が、夜ごとにお妃を次々と殺害していくなかで、暴虐な王様の行為をとめるために、大臣の娘であるシャハラザードは、彼に「明日はもっと面白い話があります」と言いながら、ひたすら話し続ける。

そうすることによって機知に富んだ主人公のシャハラザードは助かったのだった。

こんな皮肉なことがあるだろうか。殺されるのは私ではない。

私のことを心配して本を差し出した彼女や彼女の家族こそが、イスラエル軍のターゲットとなるのだ。

侵攻が目前に迫っているこのキャンプの中で、ターゲットとなっている子供にこの本を差し出されることになるとは、思いもしない出来事だった。

彼女のあどけない顔が、あまりにも愛くるしく思えて仕方なかった。

主人公のように生きのびること。爆音、軍事侵攻、死をすでに理解している彼女に生きのびてほしい。

この本を手に取りながら、私は何も言うことができず、ただ、ただ、うなだれていた。

5 「我々に一体、何が残されているというんだ」 top

ラマッラーがイスラエル軍に包囲されてから二日目の三月三一日に、私は友人のアウニと共に、ベツレヘムの隣町ベイト・サフールにあるインターネット・カフエに向かった。

時間の問題だとはいえ、その日はまだ、同軍によるベツレヘムやベイト・サフールに対する侵攻がなされていなかった。 ペイト・サフールには、キリスト教徒の住民が多く住んでいる。

街には教会のほか、小さな通り沿いに小さな聖堂があり、祈りを捧げる住民を見かけたこともある。

二〇〇〇年のクリスマス時に、私がパレスチナの地で生まれて初めて参加した、平和を求め、第二次インティファーダで亡くなったシャヒードたちを追悼するキャンドル・デモも、この街を出発点としていた。

そういう意味でも、私には思い出深い街の一つにあたる。

インターネット・カフエで、友人たちに向けて活動日誌を害いている最中に、隣でテレビニュースを見ていたパレスチナ人たちが、急にざわついたのに気がついた。

何事だろうと思っていると、アウニが駆け寄り、「今、自爆攻撃が起きたというニュースが流れたんだ」と教えてくれた。 |

「イエス・キリストがパレスチナ人のために、嘆き悲しんでいる」

と書かれた横断幕を掲げて、

キャンドル・デモをするパレスチナ人と外国人参加者。

ベイト・サマール 2000年12月25日

|

ほどなくして、テレビ・ニュースは次の自爆攻撃が起きたことを伝えた。

連続する自爆攻撃のニュースに衝撃を受けていた私に、突然、隣に座っていた女性が話しかけてきた。

「どこからやってきたの?」と質問したのちに、彼女自身はパレスチナ人の母を持つドイツ人であることを教えてくれた。

そのあとは、うんざりした表情で、「パレスチナ人もイスラエル人も殺し合いばかりで、互いに悪い。パレスチナ人も自爆攻撃なんてやめればいいのに」と愚痴り始めた。

それを小耳に挟んだアウニの顔が、見る見るうちにこわばり、怒りが顔中に広がった。

そして、彼は大きな声で、英語で怒鳴った。

「人を殺す自爆攻撃が悪いなんて、そんなことは言うまでもなく当たり前のことだ。

しかし、考えてもみろ。

イスラエルにあれだけ過酷な占領を押しつけられてきた我々に一体、何が残されているというんだ。

何もわかっていないくせに、とやかく言うな」と。

彼の叫びに対して、黙って下を見ている以外、ばかに何かできたというのだろうか。

パレスチナ人をここまで迫いやってきたのは、一体誰の責任なのか。

彼の怒りを表すその叫びは、彼女だけでなく私自身にも向けられていたはずだ。

6 街が破壊されることの意味 top

イスラエル軍侵攻前のベツレヘムの市場にある肉屋とその店主。

2002年3月31日 |

ベツレヘムの市場。イスラエル軍の侵攻により、

市場ボロボロに壊されたという。 |

四月二日の早朝、ホテルの一室で寝ていた私は大きな地響きを耳に感じ、目を覚ました。

イスラエルの戦車がベッレヘムに侵攻してきたことを、すぐに理解した。

ついにその日がきたのだ。ガクガクという音を立てながら歯が震えるのがわかった。

体の芯から震えが出てくる。戦車の轟音が徐々に大きくなっていく。ベツレヘムは、戦車に包囲されていた。

テレビで観たラマッラーと同じ光景が繰り広げられるのかもしれない。

そう思うといても立ってもいられなくなった。

前日の行動で、イスラエル軍の発砲によって負傷していた私も、ほかの国際連帯運動のメンバーと今後の話し合いをもつために、同室にいたアメリカ人の友人に手伝ってもらいながら一階に下りることにした。

ホテルに残っていた同運動のメンバーもホテルの従業員も滞在しているジャーナリストもすでに起きていた。

その場にいた全員が事態を理解していた。

ベツレヘムにイスラエル軍が猛攻撃をかけ始めた。

攻撃はさらにひどくなる。爆撃音が身近に聞こえてくる。

窓の近くに寄らないようにという助言が、パレスチナ人のホテル・オーナーからなされた。

いつ、流れ弾が飛んでくるかわからないからだ。

「戦車がやってきた。伏せろ!」という大きな声が聞こえた。一階にいる全員が地に伏せている。

フロア中に緊張感が走った。私は壁の後ろで、隣にいたパレスチナ人の従業員と顔を見合せた。

彼の顔がひきつっている。

一度は私たちのホテルの前に止まっていたイスラエル軍の装甲車が、動き出したのがわかった。

翌日の夜にエルサレムに脱出するまで、私は、イスラエル軍による砲撃音をひたすら聞き続けた。

窓からは、機関銃を持ったイスラエル兵が走っていく姿が見える。

イスラエル軍に占拠された建物の上層部から、狙撃兵たちがパレスチナ人をひたすら撃っているという情報が、同じホテルに滞在している各国のマスメディアから派遣されたジャーナリストから入ってきた。

彼・彼女たちのほとんどは、ホテルの最上階から、ベツレヘムを見放しながら、取材していた。

そんな時に、アルジャジーラの記者が同僚の記者に抱えられて、階下に下りてきた。

マスメディアがホテルの最上階にいることを知ったイスラエル軍が、窓を目がけて撃ってきたのだという。

その記者の頭に、イスラエル軍の発砲によって砕けた窓ガラスの破片が直撃し、負傷したのだった。

ベツレヘムの美しい白壁に砲弾が当たる音がするたびに、私はやりきれない思いでいっぱいになった。

大量殺人兵器が、包囲下に住む人々の生活を確実に破壊していくことの意味を、次のように描いたことがある。

私はひたすら美しい白壁のベツレヘムの街が、大量殺人兵器によって、破壊されていく音を聞いていた。

建物の壁に砲弾が当たった時に聞こえる「ドスン!」という音を私は、今でもはっきりと覚えている。

あの破壊音を聞きながら、この街の住人は、「次は自分の番か」と震え上がっていたに違いない。

自分の生活の基盤があるこの街が、刻々と破壊されていく様子を聞いている以外に、なす術(すべ)がなかったはずだ。

人がいるから、あるいは人の生活が息づいているからこそ、街が街として存在する。

単純なことであるが、これは街の存続、あるいはコミュニティーの存在にとって、欠かせない条件なのだと思う。

人がいなくなれば、ゴーストタウンになる。(中略)

ただ単純に建物だけを壊したというのとは違う。(中略)

ベツレヘムの住人が、培(つちか)ってきた生活を数日間で破壊しつくす。

こんなことが、どんな名目であろうが許されるはずがない。(中略)

千夜一夜物語を貸してくれた難民キャンプの子供も私に習いたての英語で話しかけてきた多くの子供たちも、その破壊を自分の目や耳で見聞きしたはずだ。

彼・彼女たちは、今、どうなっているのだろう。

千夜一夜物語の主人公のように、なんとか生き延びてくれるだろうか。 |

難民キャンプで出会った子供たちや、ベツレヘムやベイト・サフールにいる友人のアウニ、ジョージ、アフマッド、ガッサーンなどの無事を確認したい。

街で出会い、コーヒーをごちそうしてくれたパレスチナ人の家族はどうなってしまったのだろう。

イスラエル軍の侵攻前に歩いた市場は、どんな姿になってしまったのだろうか。

あの時は、まだ、野菜や苺(いちご)やバナナや肉類を売る商人と買い物客のかけあいを見ることができた。

バナナや苺を私にすすめてきた商人たちは一体何をしているのだろう。

パレスチナは一体どうなってしまっているのだろう。

軍事侵攻は終っていない。人々は日々、軍事占領下の生活を強いられている。

前述の原稿の執筆を終えてから二時間後に、私は再びパレスチナに戻るために、ヨルダンのアンマンに向かって滞在先の北イングランドを出発した。

top

****************************************

|