|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

四章 「エルベの誓い」の明暗

◆出会いの握手 この橋の出会いに関しては、いろいろな文書が残されている。

シワンシュコは「橋の上の真中で我々は向かい合い、手を握り合った」といい、ロバートソンとペックは、

「向こう側から橋桁を越えて一人のロシア兵が近寄ってきた」としている。

ペックはさらに「橋桁が狭く、バランスをとって川へ落ちないようにするのが容易でなかった。

しかし、我々はロシア軍隊の歓迎する東側へたどり着くことができた。

我々はみな握手したり肩をたたき合ったりした」と語っている。(『トルガウ市史』)

◆同市の名誉市民に 第二次大戦末期に東西からドイツに進攻した米軍とソ連軍が初めて合流したエルベ川のほとりにあるザクセン州トルガウ市で二五日、両軍合流五〇周年を祝う式典が行われ、最初に握手を交わしたウィリアム・ロバートソン元米軍少尉(七一)とアレクサンドル・シワシュス元ソ連軍少尉(七三)に、同市の名誉市民の称号が与えられた。(「朝日新聞」1995/4/27)

◆最初の接触 公式の歴史では最初の接触はトルガウとされているが、実際にはそれより先にソユトレーラーで両軍が出会っている。

これはアメリカ軍司令部の勘違いによるもので、最初に接触に成功した兵土たちは叙勲も昇進も受けなかった。

米ソ両軍の出会いは「エルベの誓い」として有名になったが、その友好関係も戦争が終結するまでの話だった。

(『グラフィック・アクション・ドイツ1945』文林堂)

|

空襲後の東京を偵察する米軍機

|

1 その日その時日本では top

|

原爆の廃墟の広島で

通訳のF子さんとも別れて、いよいよトルガウヘ向けて出発する。

ドレスデンの西北七〇キロ地点だ。エルベ川沿いに走って、車でおよそ二時間で到着できるはずだが、私の頭はまだ昨日までの取材のあれこれが整理もできず、ごちゃまぜになっている。

取材ノートの整理は、どっちみち帰国してからになるが、ドレスデン爆撃が行われた頃、さて日本はどうだったのだろうか。

すでに東京も連日連夜にわたるB29の空襲下にあったが、車窓の風景に目をやりながら、あれこれと考えているうち、そうだとふいに思い出すことがあった。 |

廃墟と化した長崎

空襲にそなえて神宮球場での錬成大会(1943年)

|

歴史的な文書とされる「近衛上奏文」が、天皇に提出されたのが、ちょうどドレスデン爆撃と同じ二月一四日だった!

| 「敗戦は遺憾ながら最早必至なりと存候(ぞんじそうろう)、以下この前提の下に申し述べ候……」 |

元総理で重臣・近衛文麿は、「国体護持(ごじ)」のために、軍の急進派を押さえて一日も早く戦争終結をと、天皇への上奏=直接に意見を具申したのである。

しかし、天皇は「もう一度、戦果をあげてからでないとなかなか話はむずかしいと思う」(『侍従長の回想』講談社)と答えている。

天皇をはじめとして、日本の戦争指導部は、その数日前のヤルタ会談による米ソの取引き内容には、通じていなかったらしい。

すなわちドイツ降伏から二ヵ月後に、ソ連が対日参戦するということである。

もしこれを日本側が知り得ていたら、事態はどう動いていたか。

ひょっとして、近衛の上奏は実を結んだかもしれないと思われる。

この時点で戦争が終っていれば、約一ヵ月後の東京大空襲はもちろんのこと、沖縄の地上戦も、広島・長崎の大惨禍もなかった。

そして、ソ連の参戦も、「撃ちてし止まむ」「一億玉砕」を合言葉にした日本の徹底抗戦に対し、それでは同盟国のドイツはどうだったのだろうか。

三月一九日、ヒトラーは、その生涯で最後の重大決定ともいうべき「焦土命令」を出している。

いっさいの軍事、工業、運輸、通信施設とともに国内の何もかも、敵に無傷で渡さぬように完全破壊すべし。

「戦争に敗れたあとまで生きのびるドイツ人は、ことごとく弱者で価値はない。誇りあるドイツ人はみな死んでしまったのだ」と。

しかし、シュペーア軍需相は総統命令を聞き流して、逆にこれを阻止する側に回った。

いや、実現はしなかったが、ヒトラー暗殺まで企てた。

もしもシュペーアがいなかったとしたら、ドイツの悲劇はさらに限りなく深刻なものになっていただろう。

歴史にもしもという仮定は無意味だが、ドレスデン爆撃日から四月二五日の「エルベの誓い」までの背景を、日付け順にメモしながら考えざるをえなかった。

そうして、トルガウヘ入るのも、まんざらではないように思えたからである。

途中、マイセン市で小休止した。

中世の面影が残る小さな町だ。陶器で世界的に知られているが、ここにもプラウエン教会があるのに気づいた。

石畳のきれいな広場で、熱いコーヒーを一杯。

マイセン焼きの磁器工場にも寄りたかったのだが、また車に飛び乗って、エルベ川沿いの道に出る。

車は小気味のいいスピードで走った。

申し分のない快晴だ。エルベ川で米ソ両軍が出会ったのも、こんな空の下ごったのだろうか。

ふと、遠い記憶からしわがれた声が甦(よみがえ)ってきた。

モスクワで会ったゴルリンスキー氏の、あの声である。

「トルガウが、私を待っている。毎年その日に、思い出の地で交歓することになっているんだよ……」

2 最初の出会いはその前に top

若きゴルリンスキー氏が遭遇した「エルベの誓い」には、実はいろいろと不明な点が少なくない。

なにしろまだ戦争中だった。敗走したドイツ軍によって、橋が爆破されたのは二日前である。

敵の狙撃兵がどこかにひそんでいる可能性があったし、双方に言葉の璧があったから無理もないのだが、最初に握子を交わした両軍の代表は、ロバートソン米軍少尉とレワシュコソ連少尉だった、という。

事前に取寄せた『トルガウ市史』にも、そう書かれている。

出会いの場所が橋桁の真ん中だったか、途中だったかは確定できないものの、見なれた例の写真はまさしく橋桁の上が、爆破されたのはアーチ形橋の中央部分だったから、やはり真ん中だろう。

しかし、写真の兵士たちの氏名は不明で、上記のご両者は入っていない。

それ自体奇妙なことだが、「歴史的瞬間」の出会いは本当はその前にあった、というのが事実らしい。

以下、出会いに至るまでの米軍偵察隊の動きを、複数の資料を照合しながら、時間とともに追ってみよう。

|

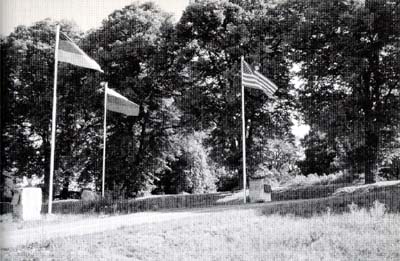

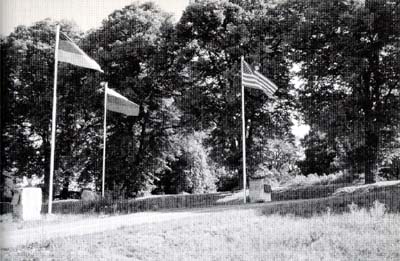

記念の場所エルベ河畔にアメリカ、ロシア、ドイツの国旗がはためく

四月二四日昼頃、ライプチヒ東方のトレプセン市付近に陣地をかまえた米第六九師団第二七三歩兵連隊は、アルバート・コツビュー中尉ほか二八人のパトロール隊を、エルベ川に向けて出発させた。

ジープ七台だった。目的は、かなり接近しているはずのソ連軍の動向調査である。

しかし、道路はおびただしい数の避難民と、収容所から解放された人々に、疲れきったドイツ軍捕虜たちの絶え間ない行列で、走るに走れない。 |

米軍偵察隊エルベ河への進路

児島襄『第二次世界大戦ヒトラーの戦い』(文春文庫)から

|

村々には降伏の白布が出ていたが、住民の動きはなかった。

すでに避難したか、あるいは家族中が毒をあおって死んでいる例もあった。

従って特に抵抗はなかったのだが、ぐずぐずしているうちに夜になってしまい、キューレンという小さな町で夜を明かした。

予定の距離の三分の一ほどしかきていない。

四月二五日早朝、コツビュー隊は、キューレンからエルベ川に向かって前進した。

ほとんど同時に第二七三歩兵連隊では、このコツビュー隊のほか三組の偵察隊を出発させている。

が、二組は途中で引返し、エルベ川まで到着したもう一組がフルツエン市発のロバートソン少尉と部下三人。

こちらはジープ一台きりだった。

十一時半、コツビュー隊は、シュトレーラ村近くで、馬に乗ったソ連兵を見る。

一人きりで、部隊からはぐれた様子。言葉も通じなくて、あたふたと走り去った。

正午頃、ようやくエルベ川に到着した。対岸に軍服姿の一群を目にした。

中尉は相手からの発砲がないのでソ連軍と判定し、兵五人と小舟に乗って対岸へ。

東岸にたどりつくと、三人のソ連兵が出迎え、いっせいに握手を求めてきた。

ソ連側は第五八師団第一七五連隊の先遣隊だった。時に午後零時三〇分。

その頃、ロバートソン隊は、エルベ川に近い村まできていたが、解放された英軍捕虜とのやりとりに手間取っていた。

偵察隊なので、司令部あてに情報を逐一無線機で連絡しなければならなかったからだ。

さらに北東にジープを走らせて、エルベ川岸のトルガウ市に進出したのは、午後三時半頃である。

対岸に数発の銃声が起った。案内役を買って出た住民が、あれはソ連兵だと告げた。

両軍の接触には、戦場での混乱防止に、発煙信号弾を打ち上げる約束になっていた。

ソ連軍が赤、米軍が緑と決められていたのだが、あいにくと一発の持ち合わせもなかった。

まさか自分たちがその任になるうとは、想像外だったからである。

|

朝モヤのエルベ河(トルガウ)

|

3 ジョセフ・ポロウスキー top

|

|

|

40年ぶりに集(つど)う米ソの元兵士(「朝日新聞」1985/4/26) |

仕方がないので、ロバートソンたちは古城の塔にのぼって、星条旗を振った。

相手方もようやくわかったらしい。東岸のソ連兵が川岸に集まってきて、何か口々に叫んでいる。

手を振る者もいる、少尉たちは、爆破された橋に向かって走った。

水面に突出した橋桁をつたわって、東側から来たソ連兵と出会い、握手を交わした。午後四時半だった。

四月二七日、米英ソ三国政府による米ソ両軍の結合(ドッキング)が発表された。

ニュースはたちまちにして世界中を駆けめぐったが、ソ連軍と最初に合流した栄誉は、ウイリアム・ロバートソン少尉に与えられた。 それより四時間も前に感動的な握手をしたコツビュー中尉と隊員たちは、ついに歴史の舞台に上がることはなかった。

米軍司令部がうかつにも取違えたものだったが、戦場ではよくありそうなミスである。

前述の『トルガウ市史』によれば、その後のロバートソンは、ロスアンゼルスで外科医になったという。

そこまで書いてある。コツビュー中尉の記述は何もない。

しかし、コツビュー中尉には、行動を共にした偵察隊員のなかに、奇特な部下がいたらしい。

その兵士の名前は、ジョセフ・ポロウスキー。

彼は帰国してから『エルベの誓い』なる記録をまとめたことで、知る人ぞ知る存在となった。

といっても、それは一冊の単行本なのかどうか、邦訳本は出ていないので、日本語で読むことはもちろんのこと、出典があきらかでない。

こちら、英語に弱いせいもあるが、まだ検索ができていない。

では、そんな私がなぜポロウスキーの名を知ったかといえば、たまたま切り抜いておいた新聞記事からである。

ちょうど、モスクワでブルリンスキー氏の話を聞き、「エルベの誓い」に興味と関心を持ってから、まもなくやってきた四月二五日だった。

だからというべきか、ふと広げた新聞の小さな記事に注目したのだった。

それが戦後四〇年目(一九八五年)とあって、現地ではゴルリンスキー氏も参加して、盛大なイベントとなった。

「40年ぶり"エルベの出合い”米英仏ソの元将兵含む二万人」と、朝日新聞(1985/8/26)に報じられている。

二万人とは市民も参加してだろうが、ものすごい数である。さぞかし劇的な再会の握手が交わされたことだろう。

この記事によれば、ハルテンフェルス城を望むエルベ川のほとりが、その中心舞台だった。

記念碑の前に星条旗とソ連旗がはためき、ポロウスキーがシカゴで創設した「平和のための退役軍人の会」のメンバーらが、多くは夫婦連れで思い出の地を訪れたとある。

そして、そのポロウスキー自身は二年前の「八三年に死亡し、その遺志でこの地に葬られた」とのこと。

はてな、と私は首をかしげたものだ。シカゴ在住だったらしい元米兵が、「この地」トルガウに「葬られた」とは、一体どういうことか。

短かな記事は結果だけを報じているから、原因とかプロセスはない。

元米兵は、なぜそんな心境になったのだろうか。

もちろん「エルベの誓い」と密接な関係があったのは確かだろうが、それはどのようなものだったのか。

葬られてからすでに一五年も経過しているが、ポロウスキーの墓は現存しているのか、どうか。

そして、旧東独が「璧」とともに消滅した現在、歴史的な現場は、どうなっているのだろうか。

top

****************************************

|