|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

六章 出会いの兵士ジョーのこと

◆不運な星 米ソ関係は最初から不運な星を背負っていたのではないか、そういった思いがついに私は拭えないでいる。 「エルベの誓い」の内容や心情が公表されていたなら、人々の感情を、もっと深く揺さぶることができたのではないかと思うのだ。

しかし、実際に人々が思いをはせるのは、失われた何百万ものロシア人の命であり、この大戦中にアメリカ軍がなめたただならぬ辛酸(しんさん)であり、女性や千万もの死体の山、そして人形を握りしめた少女、そういうことのみである。(前掲書、ポロウスキーの手記より)

|

ソ連兵の肩に手をかけている笑顔のポロウスキー

(中央ヘルメット)

1 笑顔のジョーのスナップ top

ホテルに戻った私は、ほっと一息入れてくつろいだ、といっても区切りはつかない。

エルベ河畔でのほとぼりもさめやらぬままに数冊の資料を開いてみた。

すべてジェンナー氏から提供されたものである。

写真入りの本が多かったが、それのほうがわかりやすいだるうと、気をきかしてくれたのにちがいない。

ウルリケ嬢のおかげで、いい人に巡り会えたと思う。 |

ポロウスキーが埋葬されているトルガウ市営墓地入口

|

資料はどれも八〇年代後半のもので、戦後四〇年目の「エルベの誓い」式典のためにまとめられたもの、あるいはその報告を含めたものが多かった。

当時は車西冷戦の最中だったから、式典はソ連との友好ばかりが前面に出ていて、東独政府の政治的な宣伝もかねていたと思われる。

でなければ、小さな町で二万人もの大イベントになるはずがない。

ところが、壁崩壊後は、にわかに先細りせざるをえなくなった。

戦後五〇年目は歴史的な節目のはずだったが、日本の新聞にはごく小さなべタ記事が出たくらいのもの。

半世紀も過ぎればやむをえないことかもしれなかったが、いかにも寂しげである。

出会いの元兵士たちも次々とこの世を去って、残された者は高齢化し、トルガウまでの旅も困難になったはずだ。

従ってその後の式典は、ジャズやディキシーのバンドが各国から集う「ジャズフェスティバル」に変っている。

もちろん兵士たちの誓いの意味を振返るセミナーや、トークジョーもあるが、すべて自由参加で、東独時代ほど大がかりなものではないらしい。

ジョーことポロウスキーが死んだのは、戦後三八年目だったから、二年後の節目に向けて、東独政府のキモ入りの元に、彼の足跡を追う資料が出そろったのだろう。

「平和の戦士」と紹介されて、戦中戦後の写真もかなり掲載されている。

写真の一枚は、さっきジェンナー氏が広げて見せてくれたもので、軽機関銃装備のジープを背にして、ソ連兵の肩に片手をかけたジョーのスナップ(左上の写真)だった。

ヘルメットを除けば、ラフな格好で、そう長身ではないけれど、童顔のいい笑顔である。

ソ連兵のほうは略帽に肩章つきのルパーシカ型制服で、マンドリン式銃を手に笑っている。

両者のはずんだ会話が聞こえるかのようだが、言葉が不自由なだけ表情や身ぶり手ぶりで友好を伝え合ったのだろう。笑顔はなによりも雄弁である。

撮影日はあきらかではないが、出会いの直後と思われる。

戦争中にもかかわらず、よくぞこのような写真が残せたものである。

もう一枚は、同じ建物の前で、今度はジープの上に立ったジョーが、右手に煙草を持っている。

略帽のソ連兵も一本を口にしているから、分け合ったものかもしれない。

ジョーは幸せそうに目を細め、頬をゆるめている。

両軍兵士の交歓スナップは豊富で、例の橋桁の上での劇的な握手のほか、乾杯のグラスを高々と上げる者たち、ブーツのソ連女性兵と踊るグループやら、横一列に腕組みして歩いてくる一群など、どれもこれも大いに楽しそうである。

それらの写真が、すべてやらせばかりだったとも思えない。

|

ポロウスキーはソ連の戦友たちと喜び合う (戦後の1960年)

|

2 長い長い暗闇のあとで top

|

出会いの記念日 「トルガウは地図の上の単なる町ではない。

トルガウはひとつの理念(を体現した)町なのだ」

とポロウスキーは演説(1961年)

|

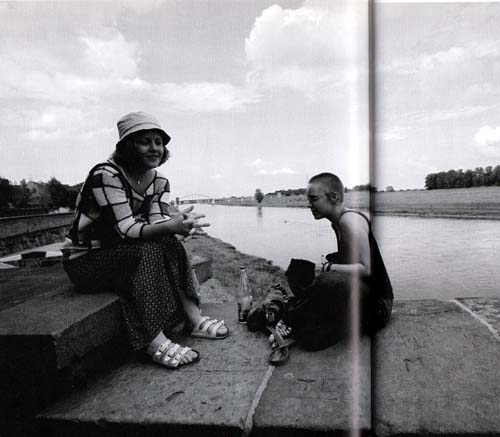

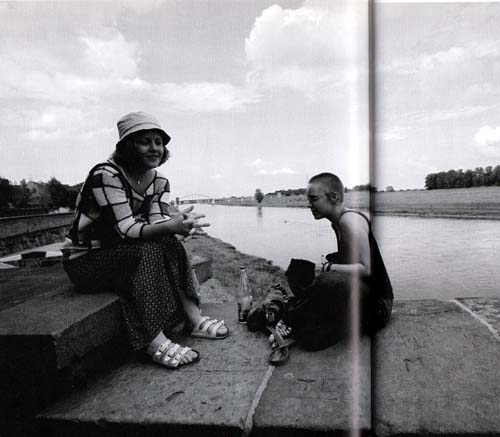

エルベの誓いの米ソの戦友たち。

「大西洋を越えた握手」をデザインした

Tシャツを着たトルガウの教師、子供と交流(1993年)

|

両軍兵士の初接触には、実はかなりの危険がともなっていたのである。

連合国とはいえ、米英の資本主義国とソ連の全体主義とは水と油で、「奇妙な同盟」でしかないとベルリンのヒトラーは見ていた。

殺すか殺されるかの戦場にあっては、両軍の不和、分裂は必至で、かならずや仲たがいの激突になるだろう。

「東西戦争」は避けようもなく、「最後に笑う者は我々なのだ」と。

ルーズベルト急死のあと、強硬派のトルーマンが、アメリカ大統領になっていた。

上院議員だった頃の彼は独ソ戦の二日後に、「もしもドイツが勝ちそうならソ連を助け、ソ連が勝ちそうならドイツに肩入れする。

双方がへたばるまで殺し合いをするのが望ましいのだ」と語っている。

イギリスのチャーチルは根っからの反ソ反共で、すでに西側とソ連の政治関係は、冷戦入りともいうべき悪化の一途をたどっていた。

前線でも燃料や機材の故障で、ソ連側に不時着陸した米英の爆撃機は捕獲され、塔乗員が監禁された。

また、スターリンが米軍に使用を約束していた空軍基地が突然に拒否されるなど、すでに連合軍の上層部では険悪な事態が起きていた。

しかし、米ソ両軍兵士の出会いは、ヒトラーが期待しかようにはならなかった。

どちらの兵士たちも反ファシズムという目標に向って、最前線で辛酸(しんさん)をなめつくしてきたからだろう。

主義・主張・言葉は異なっていても、「長い長い暗闇のあと」で、もう戦争はこりごりだという思いが、期せずして不戦と友情の誓いになったのではないか。

それは全くの偶然といってよく、エルベ川を越えて合流した何組かの兵士たちの間で、ほとんど同時に行われている。

先陣を切ったコツビュー中尉とジョーのグループのほか、数時間後のロバートソン少尉たちも、またモスクワで取材した元ソ連兵ゴルリッスキー氏も、まるで申し合わせたかのように肩を抱き合い、熱い交歓となったのは、やはりその心が一つに結び合う下地があったからにちがいない。

では、かれらのメッセージは、出会いの時点で文章化されたのだろうか。

「それはなかった」

と、ジェンナー氏は、首を振った。

「そんなゆとりはなかった。なにしろまだ戦争中だったし、言葉は通じなかったし……」

無理もないと言いたげである。

なるほど、両軍の交換文書ともなれば、歴史的な共同宣言になるから、起草委員はもちろんのこと最高指導部のチェックも必要になるだろうし、一日や二日でまとまるはずがない。

せいぜい両軍握手の写真どまりで、特にソ連側の兵士には、個人的な自由はなかったと思われる。

その証拠に、われ先にとエルベ川を越えて合流したのは、ほとんどが米兵たちだった。

映画「エルベの邂逅(かいごう)」では、ウイスキー瓶を頭上に高くかかげて、片手で泳いでいった米兵もいたという。

ソ連兵は、東岸で迎える側だったのだ。

しかし、ソ連兵のほうも、たちまちにして歓迎の握手となった。

二等兵のジョーは、元々がポーランド系の移民の子で、通訳だったから、両者の交流に少なからぬ役割をはたしたと考えられる。

ということは、彼自身がソ連兵の心情を誰よりも先に、より深く理解したのではないのか。

コミュニケーションということでは、もっとも恵まれていただろう。

ここトルガウの地で、当時の記録写真を見ていくと、やはり現地にいるのだという実感があるせいか、私の思いはやみがたく出会いのジョーの、その胸のときめきと重なっていくかのようである。

3 死を迎えるに当たって top

戦後のジョーは、四月二五日のたびに、何度かトルガウまできたとみえて、式典でマイクの前に立つ写真やら、群衆のなかの横顔などを数枚見ることができる。

やや太り気味で、あごが二重になっているが、二〇代のさわやかな笑顔は消えている。

誓いの地は東西両陣営が核ミサイルで対決する舞台となり、米ソの冷戦構造によほど苦悩していたのか、それとも、すでにガンが内攻していたのか。

あるいは、その両方だったかもしれない。

だからこそ、そう先がないということで、彼の孤独な反戦・反核の運動は、晩年になるにつれて熱をおびていった。 |

ジョセフ・ポロウスキーの墓碑

|

「戦争の悲惨な犠牲を忘れてはいけない。米国もソ連も、二度と戦争を繰返さないようあらゆる努力を尽くす、と誓い合ったのではないか」

ジョーは、体調が悪くなってもなお訴え続けた。

それが自分の「道義的な使命」なのだ、と思いつめていたのだろう。

一九八三年五月、手術決行。しかし、全身に転移したガン細胞は、すでに手のつけようもなかった。

余命はわずか半年しかない。

それからジョーの運動は、死を迎えるに当っての悲痛な意志表示となる。

彼はあの日、不戦を誓い合ったソ連兵たち退役軍人委員会の友人たちに、手紙を送った。

おそらくこれが今生の別れになるはずだが、最後にたっての望みがある。

諸君らと握手した場所に、自分を埋葬してくれないか、墓には二つの手で固く結ばれた握手の図案を刻んでほしい、と。 |

その遺志を実現するためには、いささかの資金が必要だった。

タクシー運転手だった生活はつつましく、なんの蓄えもなかった。

ジョーは、元ソ連兵たちへの文面とほぼ同じ内容の手紙を、ホワイトハウスにも送っている。

しかし、自国の首脳たちの関心を引き出すことはできなかった。

「新聞かテレビに投書して、資金集めをなさったらいかがでしょうか」

秘書どまりだったせいか、そんなすげない返事だったという。自分の好きな墓を作りたいのなら、ご自由にどうぞということか。

しかし、彼の最後の意志を受けとめたのは、ジョー自身がシカゴで組織したごく少数からなる「エルベ川で誓いあった米退役軍人会」だった。

ジョーはその年の一〇月に死んだが、翌月、遺体は空輸されて、米ソ両国兵士が星条旗に包まれた柩(ひつぎ)をトルガウの大地に埋葬した。

葬儀には、東独政府とベルリンの米大使館関係者が参列した。

元兵士たちを中心に多くの弔電(ちょうでん)が寄せられたが、駐米ソ連大使の電報もあった。

「両国間の平和と相互理解という大義に身をささげた、平和の戦士だった」と、ジョーの死を悼(いた)んだ。

葬儀はあいにくの雨になったが、寒空の下に参列したシカゴからの遺族のなかには、ジョーの息子のテオドル・ポロウスキーの姿もあった。

彼は父にかわって、ソ連からの老兵たちに握手を求めた。

握手はこれで二代に及んだのだ。平和を希求する努力は途切れることなく、父の誓いが後世代に受けつがれた、とみることもできよう。

その日、初めて米ソ両国の元兵士たちの間でごく短い声明が起草され、承認された。

あの日あの時、エルベ川で交わされた誓いの確認である。

繰り返すな

すべての国の国民は兄弟にならねばならない

我々は

生命をを米ソ両国友好のために

ささげたのだ

繰り返すな

戦争の悪夢が

ふたたび人間を苦しめるのを |

|

ボロフスキー墓地で

|

4 「平和の戦士」に献杯 top

ジョーの生きた六六年間の足跡を振り返る時、私はふと何気なく奇妙なことだがドン・キホーテを思い出してならなかった。

このたとえは、あまり適切ではないけれど……。

スペインの作家セルバンテスによる小説「ドン・キホーテ」は、人間の二通りの生き方を、皮肉たっぷりに形象化した作品として知られている。

流行の騎士道物語を読み過ぎて、少し頭がおかしくなった騎士ドン・キホーテは、やせ馬に乗って遍歴の旅に出る。

従者はたった一人で、欲の皮の張った抜け目のないサンチョ・パンサだ。

騎士は永遠の姫ドゥルシネア姫を夢見ながら、この世の不条理を正し弱さを助けようというわけだが、その理想主義とパンサの現実路線とはかみ合わずに、行く先々でトラブルばかり。

惚れっぱいキホーテは、女とみれば、みな永遠の姫と思いこむ。

パンサにしてみれば、おかしくてならない。

ついに回転する大風車を敵と取リちがえて、長い槍をかまえて突進するごとになるのだが、この世の中には、キホーテのような人間よりも、パンサのほうがずっと多いのではないのだううか。

ジョーの生き方は、そのキホーテに、どこか通じるところがあるかと思う。

冷戦風をまき散らして回転する大風車に、たった一人でも立ち向かっていったのだ。

はた目には滑稽でしがなく、結果は最初からわかっている。

はね飛ばされて、痛い目にあうのがオチだ……。

事実その通りになった。ほら、いわんこっちゃないよ、とパンサは思っただろうか。しかし、と私は考える。

パンサはそんな騎士と行動を共にしていたのだから、自分とは全く異質な人間のありように、実際は様々な刺激を受けていたのではないか。

騎士はひどく孤独なように見えるけれども、周囲の者や後に続く者たちに、なんらかの影響を与えていたのだと信じたい。

パンサは、いつまでもパンサであるとは限らないのだ。

不戦から反戦へと立ち向かったジョーは、骨折り損のくたびれもうけだったと、みる人もいることだろう。

しかし、彼の戦友たちは、そうは受けとらなかった。国のちがいを越えて、多かれ少なかれジョーの生き方に共鳴したからこそ、彼の遺志はついに実現にこぎつけたのだ。

出会いの地に眠ることができたジョーは、エルベの誓いの、もうひとつのモニュメントになったのである。

誰もがジョーのように生きられるものではないし、そうしなければならないというものでもない。

しかし、彼のような人もいてよいし、いなくてはいけないのだと思う。

その夜、ホテルのレストランの窓ぎわの横に座って、私は彼の生涯に思いを寄せながら、ドイツワインを注丈した。

グラスになみなみと注がれてきた赤ワインは、透き通った見事な色合いだった。

一人きりで飲むのは惜しいようだったが、「平和の戦士」のために、献杯できるひとときを持てたことで心がはずんだ。

|

トルガウのヨハン・ワルター中高校。

ウルリケさんの母校

5 ウルリケさんの母校へ top

翌日は、ウルリケさんの母校、すなわちジェンナー氏の元勤務校に招かれた。

マルチン・ルターの友人だったヨハン・ワルターの名をとった公立の中・高等学校だったが、校門前でウルリケ嬢の母親が出迎えてくれた。

マチーナさんという。彼女は副校長で、英語の教師である。

生徒数八三〇人。四五〇年からの歴史を持つ学校と聞いて、驚いた。おそらく名門校にちがいない。 |

平和な佇(たたず)まいのトルガウ市庁舎前広場

|

しかし、改築されたばかりだそうで、クリーム色の壁に、ガラス張りの吹き抜けのある窓の配置などが、明るくスマートで、一見して学校というイメージではない。

教室を覗かせてもらう。

夏休み中とあって、生徒はいなかったが、机椅子を数えてみると、二○以下。

ひとクラスの生徒数はほぼ一六人だそうだ。

どうりで、広くゆったりとした感じである。

日本は何人かと聞かれて、四〇〜四五名と答えると、

「まあ、おっそろしい!」

マナーナさんは目をむいて、両手を広げてみせた。

各教室の黒板は、スイッチオンで、音もなく下へ降りてしまう。従って、生徒たちからの正面は常に固定的でなく、自由に教室を使えるという説明にも感心した。

廊下には生徒たちの絵画作品が画廊並みに飾ってあって、窓外は野外の舞台と客席が用意されていた。かなりの広さである。

シェークスピアの劇など、よくやるのだという。廊下の先は職員室で、さらに教師たちの研究室が、いくつも並んでいる。

これはまるで大学並みである。

授業の始まりは、日本とちかってかなり早い。

朝の七時だ。昼の給食はないので、みな弁当持参か家に帰ってとるか、いずれにせよ授業の終了は午後一時半。それで下校となる。

わが家の近くの中学校では、夜六時過ぎに重そうな鞄をしょって帰宅する生徒たちをよく見かけるが、いちいち日本と比較するつもりはないけれど、学校教育の発想からしてちがうではないのかと思う。

廊下の途中で、半袖シャツにジーパンの中年男に会った。

「イヨォ!」

とか、片手を上げて通り過ぎて行ったが、後で聞けば校長先生だという。

そうと知っていれば、挨拶をすべきだったが、いささか意表をつかれた。授業を見学できたら、なお気づくことがいろいろあったはずだが、ここはとにかく旧東独の、しかも地方都市である。

西側との経済的な格差はひどく、何もかもが貧しいと聞いていたが、「何もかも」などとごっちゃまぜにしてはなるまいと痛感した。

6 統一後のよさは移動の自由 top

次にウルリケ宅へと案内された。 ここでも東独時代のひずみめいたものは感じられないどころか、大いに面くらった。

トルガウの中心地から少し離れた郊外だったが、敷地が四〇〇坪もある大邸宅である。

エンジニアの父、高校教師の母、それに娘とたった三人家族なのに、部屋数がいくつあるのか、見当もつかないほど。

もっとも、マチーナさんの説明によると、祖父母の代からの家だそうで、自分たちが建てたわけではないという。到底わが家の比ではない。

しかも、ご夫婦はまだ若く四○代かと思われる。

掃除はもちろんのこと、維持費だけでも大変ではないのか。 |

広々としたウルリケさんの自宅

|

「いえ、掃除なんかは後回しです。ただ、昨日だけはきれいにしました。ちょっとだけね」

と娘がいって、母子ともにふふとくすぐったそうに笑う。私たちを迎えるためだった、と受けとれる。

これまた、先ほどの学校ではないが、住宅の考えからしてちがうのではないか。

住宅とは、そもそも家族一同が個性を尊重し合いながら、しかも人間的にくつろげる空間でなければならないのだろう。

いわゆる「ウサギ小屋」は、住宅でないのかもしれない。

維持費ということに関連しての話になったが、マチーナさんは勤続二五年、副校長で五〇〇〇マルクの月収だそうだ。

一マルクは日本円の約五〇円だが、高いのか安いのかがよくわからない。

それを、「壁」崩壊前と比較してもらった。教師の初任給は八〇〇マルクだったものが、統一後は三〇〇〇マルクになったという。約四倍近い。

しかし、物価はそれどころではなかった。

○・一マルクだったパンが、今は一・五マルクだと、これは横から娘の説明。

七五円のパンは、まあまあの価格だと思うが、東独時代の五円か安すぎたともいえる。

品物は豊富に出回るようになったけれど、今度は高くて手が出なくなった。

統一前はモノ不足だったが、今はあってもすべて金次第。国営企業がつぶれて、付属の保育所もなくなった。

幼児のいる女性は職を失い、若者は西へと働きに出る。

しかし、統一後の良さの一番は、何といっても移動の自由で、国の内外へ行き来できるようになったことだという。

「そういえば、ウルリケさんも、日本へ来れるようになったんですものね。

でも、学生なら誰でもというわけじゃないでしょ。よほど優秀でないと」

「そりゃ、まあ……」

と、母親がいいかけたとたんに、

「ちがう、ちがう!」

娘は、顔を赤くして否定した。私にもわかる日本語だったのが、おかしかった。

「ところで、エルベの誓いについてだけどさ、あなたのお友達の感想はどうなのかな。ちょっと聞かせてください」

7 若い世代の歴史認識 top

「正直にいって、それほどの関心がないんですね。これは私個人の印象ですけれど……」

ウルリケさんは、急に思案気な表情になった。

米ソ両軍の誓いが、平和な時代に向けての一歩だった意味は否定できないけれど、と彼女はいう。

しかし、第二次世界大戦が話題になるたびに、過去のナチス時代の戦争犯罪を繰返し突きつけられることに、若い世代はうんざりしている。

一体いつまでドイツの罪と向き合わねばならないのか、と。

なぜなら、それは自分たちの祖父の時代のことで、若い世代は、そうした歴史とのかかわリヘの関心が薄くなってきている。 |

トルガウの現場にソ連側が建立したモニュメント

|

少し学校で習った、聞いたことがある、という程度以上には……。

「かかわりへの関心が今一つ、ということは、罪の意識があるからであって、ない者は話にもならない。その意識から離れたいという気持ちが強い、と」

彼女はうなずいた。

「うーん。その気持ちはわからないではないけれど、でも…といいたいですね。

車のバックミラーじゃないですが、うしろがちゃんと見えて安全を確認しなければ、前には進めないでしょう。あなた自身はいかが?」

「私? 私はちがいます。ちょっとだけね」

「というと?」

「だって、トルガウで生まれ育ち、トルガウの学校へ通いました。

地元ですから、エルベの誓いの史実や意味合いを感じとることでは、とてもプラスです」

家族と一緒では、それ以上の話はできず、マチーナさんによる英訳の写真集『こんにちのトルガウ』の寄贈を受けて、まずは乾杯となった。

|

墓前に花束を添える著者

|

モニュメントのあるエルベ河畔の若者たち

|

8 誓いの夢を地上の人々に top

トルガウでの最後は、ポロウスキーの墓を訪ねることてある。

そのモニュメントは、町の中心地から北ヘ二キロほど。車なら五、六分で走れる市営墓地の一隅にあった。

ジェンナー氏とウルリケ嬢の案内だったが、入口の売店で花束を求めた私は、ひっそりとした墓石(ぼせき)の間を歩いた。

私たちのほかに人気(ひとけ)はない。

昨日はごく短時間の集中豪雨に見舞われたが、そのせいか、まばゆいばかりの日射しにもかかわらず、樹木の緑はしっとりとしていて、さわやかな空気である。

八月も下旬ともなると、こちらでは一足早く秋の到来なのだ。

ドイツの緯度は、北海道とほぼ同じだから、冬の季節は長くきびしく、どんよりとした厚い雲に覆われた陰うつな日が続く。

従って、夏のバカンスをことのほか大事にするわけだが、二等兵ジョーがエルベ川に到着したのは、四月下旬のことだった。

川岸に咲き乱れるライラックの花は、「信じがたい光景」だったというのも、ドイツのもっともいい時期だったからだろう。

「とても居心地のいいところ」と、ジョーをしていわしめた大地は、思えば二六歳の彼の青春の地でもあった。

「おれも年をとった。いずれ、トルガウの土に眠ることにするさ」

手記はそう結ばれているのだが、青春へのやみがたい回帰の心が、その一行にこめられている。

たどり着いた墓は、高さ一メートルほど、樹はもう少しありそうな長方形の御影石で、黒光りした長面に、

| JOSEPH POLOWSKY 1916-1983 |

と、大きく刻まれてあった。

続いてその下に「一九四五年四月二五日、トルガウ地区で、第二次世界大戦に参加した米ソ共にエルベの誓いとなる」とある、英独二ヵ国語の墓碑銘で、その中央部に、左右から手と手が握り合ったイラストが浮き彫りになっている。

私は花束を添えて、ここまで来れたことに満足した。

ここに、シカゴ出身の一米人が眠るというのも妙な話だが、ジョーにとっては、ゆかりの地であり、「居心地のいいところ」だったのだ。

そんなことをふと口にすると、ジェンナー氏は深くうなずいた。

{彼はね、自分の夢を、夢に終わらせたくない男だったのでしょう。誓いの夢を一生かけて追い続けたのです。

そして死んだ後も、こうして地上の人々とに語りかけているんですなあ、我々に……」

と、しみじみとした口調でいう。

「生きていれば、現在八四歳ですか。惜しまれる死ですね。でも、それなりに充実した人生ではなかったか、と思います」

「そうです。そういえます」

「夢を追い続けるということは……」

私は、その先の言葉を探しあぐねて、ドン・キホーテを思い出したが、「やはり、先駆者とでもいったらいいのか」

「いや、几人だったかもしれませんよ。戦争の悲惨な犠牲を目に焼きつけて、それから誓いの意志を固めたとも考えられます」

「人形を握りしめて死んでいた少女めことを書いてますね。決して忘れられないと。

その不戦の意志が、ポロウスキーさんの初心になったんでしょうか。

初心のない人はいないけずだけれど、大抵は世俗にまみれていく。夢を失っていく。

それなのに、と思いますね。ウルリケさんはいかがですか」

「はい」

彼女は、神妙な表情でうなずいた。

「お墓にきたのは初めてですが、このこと、お書きになるんでしたら、私、いろいろサポートしたいです」

と、ひかえめな微笑みの目で、一言ずつ正確に応えてくれた。

top

****************************************

|