|

****************************************

HOME 解説

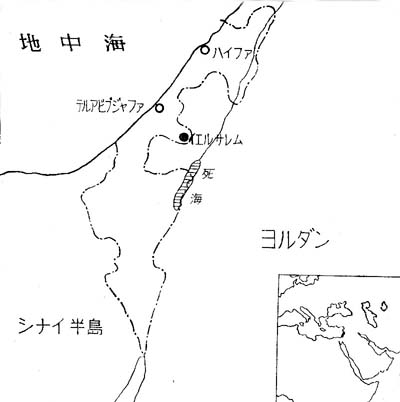

中国 インド インドネシア フィリピン アラブ連合 イスラエル ガーナ

6 イスラエル再興の父――

ベン・グリオン

1 ユダヤ人よ、ユダヤヘ帰れ

top

十四才のダヴィッド少年は二人の友達と一緒に、プロンスクの町に小さなクラブをつくることにした。プロンスクは、ポーランドのワルシャワから六五キロほど離れた小さな町である。

ダヴィッドたちは、このクラブを『エツラ』と、名づけた。『エツラ』は、スポーツのクラブでもなければ、一緒に遊んだりするためのクラブでもない。

それはユダヤ人の子供たちに、ヘブライ語を教えたり、ユダヤのすぐれたシオン主義者(世界のユダヤ人をパレスチナに復帰させ、ユダヤ人の国家を建設しようとする民族運動をする者)テオドール・ヘルツルのことを学んだり、この運動のためのお金を集めたりするクラブだった。

『エツラ』というのはヘルツルの名からとったのである。ヘルツルは一世紀前の人で、ヘブライ語を回復しイスラエルに第二の寺院を建てている。

ダヴィッドたちはヘルツルのようにヘブライ語を回復し、パレスチナに再びユダヤ人の国をうちたてようという考えをもっていたのだ。

三人は身を粉にして、このクラブの仕事にはげんだ。

その努力のかいがあってか、一年ほどたつとクラブのメンバーは、プロンスク町のユダヤ人の子供たちばかり、三十人余りにふえた。

『エツラ』は町の話題になった。

というのも一九〇〇年のポーランドでは、このような大きな目的をもったクラブというのは、あまり作られていなかったからである。

その頃ポーランドはロシアの皇帝の勢力下にあって、あまり政治的な集まりやグループをつくることは、禁止されていたのだった。

クラブでのそれぞれの役割がきまったとき、ダヴィッドは代表者兼宣伝係にえらばれた。というのもダヴィッドは学校の成績もよかったし、雄弁家でもあったからだ。そのうえダヴィッドはユダヤの博士たちによって語られる本物の旧約聖書について、じゅうぶん理解していたし、シオニズムについても、大人顔まけの知識をもっていた。 |

シオニズムの創始者テオドール・ヘルツル

|

「今世紀こそヨーロッパ、特に東ヨーロッパに住むユダヤ人にとっては、大事な時なのです。」

ダヴィッドはいつもこういって話し出すのだった。

「もう何世紀も前にユダヤの国・パレスチナから追いだされたユダヤ人たちは、地上をさまよい、そしてそれぞれ落ち着き先をみつけ暮らしていました。

ところが再び、迫害がはじまりました。

こんどは古代ローマ皇帝ではなくて、ロシアの皇帝による新しい迫害です。

いたるところでユダヤ人たちは孤立させられ、ユダヤ人だけの町に住まなければならないようにされています。

お互いに助けあうためにも、そうしなければならないのです。

そのうえユダヤ人たちは人のいやがる仕事、店員だとか小売商人といった職業にしかつくことができません。

ところで最近になって希望のもてる動きがでてきました。

それはテオドール・ヘルツルの出現です。

ヘルツルはオーストリアのウィーンに住んでいる作家でした。

ヘルツルはヨーロッパの反セム主義の新しい動きをおさえようと、努力しました。

反セム主義とはいうまでもなく、ユダヤ人やアラビア人など古代セム民族といわれる人々を、ヨーロッパから追いだす考えのことです。

ヘルツルはユダヤ問題のもっともよい解決方法は、ユダヤ人たちの国をつくるということだと考えました。

この解決方法は決して新しいアイデアではありません。

けれどいままでそれを実行し、押し進めようとした人がなかったのです。

ヘルツルははっきりと、気力をもってこの運動を実行にうつすことにきめました。

一八九六年ヘルツルは、『ユダヤ国家』という本を書いて、自分の考えを世界にうったえたのです。

多くの人々はヘルツルのこのショッキングな動議と予言者的な人柄とに、すっかり魅入られてしまいました。

シオニズム、すなわちパレスチナにユダヤ国家を作るという考えは、ユダヤ人のなかでも東ヨーロッパのユダヤ人のあいだに、強い一つの勢力となって拡がっていったのです。

なかにはこれは、ユダヤ人たちのもっている莫大な財産を利用しようとしているのだ、といって反対する人たちもおります。

そしてシオニズムは、熱狂的な支持をうけたと同じくらいの激しさで、迫害もされているのです。

ある種の人々はユダヤ人たちが現在いるところにとどまり、帝政ロシアのような腐敗した暴虐的な政治にたいして戦うことこそ大切なものだ、といってシオニズムに反対しています。 |

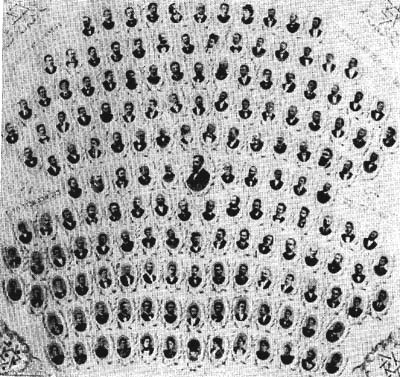

1989年のシオエスト大会の参加者

|

またある人たちは、アメリカ合衆国へ移住するのが一番いいといっています。

ユダヤ教を信ずる人々のなかには、シオニズムは信仰にたいする挑戦だといって、不安がる人もあります。

シオニズムの指導者たちのなかには、社会主義者が大ぜいいるというのです。

社会主義者たちは、ヘブライ語をさかんに使うようにすすめていますが、ユダヤの博士や保守派の人たちにいわせれば、日常生活に使うにはヘブライ語は余りに神聖すぎるというわけです。

またごく少数の人たちは、東アフリカにイギリスの植民としていくことを望んでいるようです。

このようにシオニズムは、現在なお前途多難といった段階にあります。

僕たちはこの偉大なる先駆者テオドール・ヘルツルの精神を正しくうけついで、シオニズムの運動をわずかなりともすすめていく役割を、受持っていきたいと考えるのです。」

|

ダヴィッドの演説は子供とは思えないほど整然としていて、しかも熱のはいったものだった。

ダヴィッドの演説を聞いていると、だれでもダヴィッドのいうことは正しくて、すぐにでも『エツラ』に入会してみたくなるのだった。

ダヴィッドの祖父はプロンスクでも目立った人だった。

祖父はロシアで勉強し、トルストイの影響を強くうけていた。

そして若いころ、トルストイのロシア社会にたいする反逆に、深く共鳴していたのだ。

祖父はプロンスクで、地方のユダヤ教の博士たちが、ユダヤ人たちを支配している、その心のせまさに強く反対していた。

ダヴィッドの父はシオン主義者たちの指導者になっていた。

はじめはレオン主義者たちが出している定期刊行物の雑誌に応募したのがきっかけだったが、そのうちきまって寄稿するようになり、しまいにはシオン主義者の集まりのために、自分の家を解放するしまつだった。

父はもっとも有名なユダヤ博士の一人に、このシオニズム運動にはいるよう説きふせることに成功した。

その結果、その博士が反対派の人々によって、祈祷所から外へひきずりだされ、人々の目の前でひどくうたれたことがあった。

そのことは当時、プロンスクの町で非常な同情をかったものである。

一八八六年十月十六日、こういう時代にこういう家庭のなかにダヴィッドは生まれたのである。

ダヴィッドは六番めの子供だった。

ダヴィッドは地方のユダヤ人学校へいれられた。

また家庭教師がダヴィッドの勉強をみてくれた。

家にいるときはよく祖父や父が、政治や宗教について話しあうのに、耳を傾けていたものである。

母はダヴィッドが十一才のときに死んだ。

母の死はダヴィッドに、深い悲しみをあたえた。

この悲しみから、二度と再び立ちあがれないのではないかとさえ思えた。

けれどやがて、そのダヴィッドにも、母を失った悲しみを忘れるときがきた。

それは自分だけの悲しみではなく、ユダヤ人全体の大きな悲しみ――幾世紀もの長いあいだ国を失い土地を追われて、『ジュウ』『守銭奴』とさげすまれてきた民族の悲しみに、目ざめたからだった。

祖父の情熱は父において激しく、そしてダヴィッドにおいてさらに激しく強く燃えあがったのである。 |

パレスチナ生まれのユダヤ人の少年たち

|

2 独立の道は遠く top

その後ダヴィッドはポーランドの都ワルシャワへ勉強にいった。

けれども勉強などはそっちのけで、政治運動に熱中した。

ダヴィッドはシオニズムと社会主義の目的とをむすびつける運動である、ポール・シオン運動で活躍した。

演説をぶったりデモンストレーションをくわだてたりした。

その頃ヨーロッパの国々は、皇帝が支配する帝国主義国家が多かった。

特にロシアでは皇帝の権力が絶対だった。ポーランドはそのロシアの支配下にある。

そんな国で国民大衆を国家の主権者にせよと主張する社会主義運動が、許されるはずがない。

ダヴィッドはたちまち警察につかまって、刑務所へいれられた。

父がプロンスクの町からやってきた。

ダヴィッドはまだ成年にたっしていなかったので、父のとりなしで許されることになった。

「馬鹿なまねをするんじゃない。政治運動に首をつっこむには、おまえはまだ早すぎる。」

父はそういって叱った。が、ダヴィッドは知っていた。父は内心、得意でならないのだ。

そして、ダヴィッドのしたことを、すこしも悪いとは思っていないのだ。

ただ警官のてまえ、一応叱っただけたのである。

プロンスクにもどったダヴィッドは、『エツラ』の創立時代の仲間たちと一緒に、ユダヤ人は、ユダヤ人の故郷であるパレスチナへ移民するべきだと決心した。

そしてそのなかの一人が、まず出発した。が、その男はパレスチナではなくアメリカヘまわってしまった。

あとの仲間たちは、無事パレスチナへ到着した。そして二、三ヵ月、そこに滞在した。

ダヴィッドは家にのこっていた。自分の町で労働者たちの組織をつくる運動をしていたのである。

ダヴィッドはプロンスクやその近くの町々を演説して歩いた。

シオニズム運動の仲間のあいだでは、ダヴィッドは若いながら、大胆な力強い雄弁家として知られていた。

パレスチナヘいっていた友達が帰ってきてのいろいろな物語は、ダヴィッドをワクワクさせた。

友達たちはつらいこと、おそろしいことなど、いろいろなできごとに出くわしてきたのだった。

ダヴィッドは再びパレスチナヘもどるというその友人たちと一緒に、自分もいくべきだと決心した。

父の友人、年老いたユダヤ教の博士とその娘も一緒だった。一九〇六年の秋のことである。

一行はオデッサから黒海へ出て、ロシアのボロ貨物船でパレスチナのヤッハの港に上陸した。

ダヴィッドはパレスチナで葡萄しぼりなど農家の手伝いをしながら、ユダヤ人の農夫たちが団結するように働きかけた。

あちらこちらの家で働くうち、ダヴィッドはおかしなことに気がついた。ユダヤ人の農地には、アラビア人の小作人などがたくさん働いている。ユダヤ人は一般に金持ちで、アラビア人は貧しい人が多いからだ。

だがこのアラビア人たちは、ただ小作のために働いているだけではないらしい。どうやらユダヤ人たちの土地を監視しているようたのである。

その頃パレスチナは、オスマン・トルコに支配されていた。

が、国民はアラビア人とユダヤ人が半々ぐらいで、お互いにここは自分たちの土地だと考えていた。

そこでダヴィッドは、ユダヤ人たちがアラビア人の小作人を使うことに強く反対した。

ユダヤ人の仕事はユダヤ人自身でやれ、という主張である。

だが人々は始めダヴィッドのいうことを聞きいれなかった。

そんなことをしたら、アラビア人たちとのあいだに争いがおこるにきまっている。

しかしダヴィッドは、自分の主張を押し通してしまった。はたして仕事を奪われたアラビア人たちと、激しい争いになった。

「多分これからも、こんなトラブルはいくつもおこるだろうな。これはそのテスト・ケースといったところだろう。」

ダヴィッドはこともなげにそういうと、笑うのだった。

この事件ののちダヴィッドは、『アフタ』もしくは『ユニティ』といわれる新聞の編集をするため、パレスチナの都イエルサレムにいった。

この新聞のなかでダヴィッドは、自分の目的を明らかにし率直な社会批評を書き、この国とこの国のもっている問題について述べた。

ダヴィッドは新聞の巻頭に、ダヴィッド・ベン・グリオンの名で、社説を書きだした。

というのは、パレスチナでは名だけをつけることは、禁じられていたからだ。

ダヴィッドは、子供のときのダヴィッドの名をのこして、それにベン・グリオンをつけた。

ベンは息子を意味し、プリオンはライオンの子という意味である。

すなわち、『ライオンの息子のダヴィッド』という、長ったらしい名前になったわけだ。

そこでこれからは、ダヴィッドといわず、ベン・グリオンと呼ぶことにしよう。

さてベン・グリオンは、二、三の若者たちと一緒にトルコの首都コンスタンチノープルに、法律の勉強にいくことになった。

その頃のパレスチナの国は、もちろんトルコ皇帝の法律によって、治められていた。

ところがユダヤ人たちのなかには、トルコの法律にくわしい者がなく、そのために、いつも不利な立場に追いこまれていたのだ。

そこで若い労働者のなかから優秀な者をえらんで、法律を勉強させにやったわけである。

えらばれた若者たちのなかには、のちにイスラエル大統領になった、ベン・ツヴィもいた。

ベン・グリオンは、ベン・ツヴィの下で、首相になったのである。

ところでこの若者たちはわずか一年たらずで、コンスタンチノープルから帰ってきてしまった。

第一次世界犬戦が始まったのである。一九一四年八月のことだった。トルコは、ドイツ、オーストリア側にくわわった。

トルコは元々ヨーロッパ民族ではない。歴史のうえからみても、いつもヨーロッパのキリスト教文明と争ってきた。

したがって、ユダヤ人の問題についても全く無理解だった。

そこへもってきて戦争が始まると、連合国側は、特にユダヤ人問題に強い関心をもつようになったのだ。

それを知ったトルコは、パレスチナにいるユダヤ人たちに迫害をくわえだした。

ベン・グリオンはたちまちトルコ側のブラック・リストにのせられ、一九一五年、パレスチナを追放された。

ベン・グリオンはエジプトへのがれたが、そこでつかまってロシアの総領事にひきわたされた。

が、ロシア総領事はベン・グリオンの保護をことわったので、彼はアメリカへのがれた。

ベン・ツヴィも他の二、三の友達たちも一緒だった。

ベン・グリオンとその仲間たちは、アメリカ合衆国でもまた、ユダヤ人運動をやめなかった。

ベン・グリオンがアメリカにいるあいだに、世界情勢は刻々と、変わっていった。

なかでも二つのことが、ベン・グリオンの心を大きくゆさぶった。

まず一九一七年三月、ロシアに革命がおこった。

ロマノフ王朝がたおれ、帝政ロシアはここに終わりをつげたのである。

そしてレーニンやトロツキーによるソビエト連邦の建設が、着々とすすめられていった。

一方イギリスは有名なバルファー宣言というものを発表した。それによると、

『イギリスは、パレスチナにおけるユダヤ国家建設に、好意をもっている』 と、いうのである。

だが、この言い回しははなはだあいまいだといわなければならない。

一体、パレスチナの一部に、ユダヤ人の国をつくるというのか、それとも、パレスチナ全部を、ユダヤ人の国にするというのか? ……そのへんのところが、いたってあいまいたのである。

それでもこの宣言が、シオニズム主義者たちに、大きな新しい希望をあたえたことは間違いなかった。

このバルファー宣言のかげの功労者に、カイン・ウェイツマンがいる。ウェイツマンは、ロシア生まれのユダヤ人でイギリスに住み、マンチェスター大学の化学の先生をしていた。

戦争もたけなわになったころ、イギリスはTNT爆弾をつくるために必要なアセトンを求めていたが、ウェイツマンはそのアセトンを、ある物質からとることに成功した。

イギリス政府はそのほうびとして、ウェイツマンの願いをいれて、ユダヤ人問題に力を貸すことを誓ったのだった。

このイギリス政府の発表に感激したベン・グリオンは、自らイギリス陸軍に志願して、伍長にまで昇進した。

アメリカにいたあいだに、ベン・グリオンは、二ユーヨークに住んでいた看護婦のポーラ・マンネイ嬢と結婚していた。

一九一八年十一月、第一次世界大戦は終わった。

連合軍側の大勝利だった。トルコは中近東の領土の大部分を失ってしまった。

「勝ったぞ!」

ユダヤ人の兵士たちは、小おどりしてよろこんだ。

「これで、俺たちの国ができるのだ。モーゼがきずいた土地に、再びユダヤ人の国家が建設されるのだ!」

しかしベン・グリオンは、みんなほどよろこべなかった。

ベン・グリオンは子供のころポーランドに住んでいて、大国のやりかたをよく知っていたのである。

大国ロシアの皇帝は自分たちの都合のいいときだけ、ポーランドのおせじを言って約束をする。

そしてその約束を何回やぶったことだったろう……。

イギリスだって、ロシアとそれほどの違いはあるまい。彼はそう思ったのだ。

ベン・グリオンは冷静な気持で、イギリスの出方を見まもった。

講和条約が成立して、ドイツ・オーストリア・トルコの分割がはじまった。

地中海に浮かぶ小さな島々のいくつかが、ギリシアとイタリアに分けられたほかは、トルコの領土のほとんどが、フランスとイギリスの委任統治にまかされたのである。

パレスチナの国もまた、となりのトランス・ヨルダンと一緒に、イギリスの委任統治にうつされた。

ユダヤ人たちは、パレスチナに移り住むことを許された。

ところがトランス・ヨルダンには、ベドウィン族として知られる遊牧のアラビア人だけが残された。

しかもその数は、全ベドウィン族の半分にしかあたらない、わずか三十二万人だった。

そのうえ面積は、イスラエルの三倍近くもあった。

「だまされた!」

「奴らがほしかったのは、我々ユダヤ人の富と力だけだったのだ。」

ユダヤ人たちは歯ぎしりして、くやしがった。

だが、ベン・グリオンはさわがなかった。

「我慢しよう。長いあいだ、何世紀ものあいだ、我々民族は我慢してきたのだ。ここで今、あせることはない。

我々のユダヤ国家は、かならず建設される。

その時になってあわてることがないよう、我々の力を養い団結の力を固めておくのが一番だ。」 |

|

ベドウィン族の青年

|

ベン・グリオンは、再び、パレスチナで労働者の組織をつくる仕事を始めた。

正式には『ユダヤ労働者総連合』というが、一般には『ヒスタドルッス』として知られている。

一九二一年から一九三五年まで、ベン・グリオンはそこの書記長をしていた。

3 国家建設への足どり top

|

イスラエルの穀倉地帯(イェスレール平原)

パレスチナの土地は荒れ果てていたので、ユダヤ人の入植者は

農業で土地を開墾する必要があった。

|

トマトのとりいれをするイスラエルの少女

|

ヒスタドルッスでのベン・グリオンの仕事は、主によそから流れてくるユダヤ人を受入れることにはじまった。

これらの人々のほとんどは、お金もなければ、身についた技術もなかった。

ただ、シオニズムを信じて遠い祖先の故郷、パレスチナヘ戻ってきたのだった。

中にはアメリカへ流れていって、移民を断られた者も少なくなかった。

その頃アメリカでは、そろそろユダヤ人の移民に制限をくわえ始めていた。

といっても、ヒスタドルッスに入っている者たちは、たかだか八千人ていどである。

ただこの組合は非常によく組織され、パレスチナでは強力な団体の一つになった。

ここには組合銀行もあれば学校もあった。劇場までもあった。

そして組合員による集団農場がつくられ、半集団の村ができあがった。

しまいには運輸協同組合や、健康保険組合の計画までできた。

イギリス政府にとってこういう集団活動は、のぞましいことではなかった。

けれどももうゆるさないわけにはいかないところまで、この組合運動は、拡がっていたのだ。

パレスチナにユダヤ人の国家をつくろうという運動にたいして、世界各地にちらばっているユダヤ人たちの反応は様々だった。

「賛成だ! 我々はもう手をあげて、この運動を支持する。できるだけの援助もしよう。」

という人々もあった。が反対に、「反ユダヤ主義運動をなくすためには、ユダヤ人はその国々の善良な市民になって、とけこむのが一番だ。」

というグループもあった。

この人たちのいうところによると、今この世界に生活するユダヤ人は六〇〇万もいる。

それにたいして、パレスチナは余りにも小さすぎるではないか、というのだった。

シオニズムを支持している人々のあいだにさえ、時々違った意見が現われた。

ベン・グリオンは何がなんでも、ユダヤ国家建設を押し進めようという急進派だった。

しかしイギリスにいるカイン・ウェイツマンは、慎重派の大立物である。

ウェイツマンによれば、もしパレスチナに、ユダヤの分離国家をつくるとなると、そのために世界中のアラブ人たちと、友好関係をむすばなければならなくなる。

アラブ人と協調し和解することは、ユダヤ人にとって、将来とても高価なものにつくと、いうのである。

このようないろいろな問題にぶつかってベン・グリオンは考えた。

「ユダヤ人といっても、様々な人がいるわけだ。

いま住んでいる国で成功し、富をたくわえた人たち。科学者として人々の尊敬をうけている人たち。……

そういう人たちは、それぞれの立場で、自分たちの利益を計算しながら、ユダヤ人問題を考えていることだろう。

だが今すぐ国家を必要とする人たちは、そういう人たちではない。金もない、土地もない、労働者や農民たちなのだ。

この人たちの利益を守るためには、この人たちの政治的発言力を、もっと強くしなければならない。

自分たちのいいたいことを主張できる政党をつくらなければいけない……。」 |

そこでベン・グリオンは、いくつもある労働者のグループを一つにしなければならないと考えた。

『労働者よ、団結せよ!』というわけである。

一九三〇年、ベン・グリオンの目的は達成された。

労働者の政党マペー党が結成され、ベン・グリオンはその指導者になったのである。

一九三三年、ベン・グリオンはパレスチナのユダヤ国家代理機関の実行委員の一人にえらばれた。

そして二年後には委員長になり、一九四八年のイスラエル独立まで、ずっとその地位にいた。

この機関は世界的なユダヤ人の組織といえる。というのはここの人々は、つねに世界中のユダヤ人の厚生福祉を考え、パレスチナへの移民の世話をみつづけていたからである。

パレスチナにおけるユダヤ人たちの労働条件が改善された反面、アメリカでは移民が年とともに窮屈(きゅうくつ)になり、また、ドイツではヒトラーが現われてユダヤ人の迫害を始めた。そのため、パレスチナへ流れこむユダヤ人の数は、年を追ってますます増えていく傾向にあった。

さて初めパレスチナに住むアラビア人たちは、あまりよく団結していなかった。そこで最初はあまりユダヤ人の移民についても、邪魔をしたりするようなことはなかった。

だが余りに激しい移民のようすを見ては、さすが呑気(のんき)なアラブ人たちも何がおころうとしているか、気がつかないわけにはいかない。

一九二二年には、一〇〇人中わずか十一人だったユダヤ人の数が、一九三一年には十六人になっていた。

さらに六年後の一九三七年には、三〇人以上もの数字をしめすようになったのだ。

しかもアメリカその他各地に住むユダヤ人たちからの寄付金で、たくさんの農地が買われ村が建設された。 |

ユダヤ人の流入がつづき住宅もどんどんと建っていく

|

アラブ人たちはだんだん、不安になってきた。

嵐をはらんだ黒雲が、中近東の地平線のかなたに現われ始めたのである。

移民のことよりも土地のことよりも、まず、この小さな国に二つの全く違う民族が住んでいるということ、それが問題なのだ。

アラブ人は、およそ一〇〇万。ユダヤ人はおよそ四〇万。

アラブ人はアジア人種に属し、ユダヤ人はローロッパ人種に属している。

宗教もユダヤ人はユダヤ教徒だし、アラブ人はイスラム教(回教)徒だ。言葉も違えば文化も違う。

社会生活からものの考え方、行いまで、何から何までまるっきり違っている。

その人たちが一緒の土地に住んで、一緒の国をつくろうといっても、それはどだい無理な話である。

元にイギリス政府はビール委員会というものをつくって、双方のにらみあいをやわらげようとつとめたが何のききめもなかった。

ビール委員会はパレスチナを分割してはどうかと提案した。ベン・グリオンはこの提案に賛成だった。

「私は、史上もっともすぐれた法令の一つとして、このユダヤ国家に好意的な政府声明を見まもりたい。」

と、いったくらいである。

「我々が二千年来待ちつづけてきた神の救いが今始まろうとしているのだ。

我々の支配者は、我々に独立を約束した。この新しい偉大な政治的事実を、我々はうちたてねばならない。」 |

ところがこのことは、そう簡単には運ばなかった。

イギリスから他の委員会が急いで、パレスチナに派遣された。

この委員会はビール委員会の勧告を、完全にひつくりかえしてしまったのである。

時もとき一九三九年、第二次世界大戦が勃発した。

イギリス政府は、パレスチナのユダヤ移民とユダヤ人の土地の買い入れを、強く制限する白書を出した。

イギリス政府のとった手段は、シオエズム主義者たちにとっては、大きな打撃にちがいなかった。

だが一方、ユダヤ人たちに世界の同情が集まる事件が、おこりつつあったのだ。

ヒトラーはすでに何千人ものユダヤ人を殺していた。

そしてヒトラーとイタリア・ファシスト党の独裁政権は、民族の血の純血をとだえて、ユダヤ人を迫害し始めたのである。ベン・プリオンはさけんだ。

「我々、パレスチナのユダヤ人たちは、幸いにもヒトラーの魔の手から逃れることができた。

が、我々ユダヤ人の生きるか死ぬかの問題は、ヒトラーが敗(やぶ)れるかどうかにかかっている。我々は白書があったことなど忘れて、この戦争に協力しよう。」 |

ベン・グリオンのこのよびかけにこたえて、ユダヤ人の軍団が組織され、イギリス陸軍に編入された。 |

第二次大戦におけるナチス・ドイツの弾圧

(収容所内t飢えさせられたユダヤ人)

|

戦いは長かった。そのあいだベン・グリオンは、戦争が終わったときに、イスラエルにユダヤ人の分離国家を建設できるよう、イギリスその他の国々を説いてまわった。

そのかたわらパレスチナに逃げてくるユダヤ人たちの世話をみたり、世界各地のユダヤ人町の、数かぎりない問題に取組んだり、また戦争の終結にそなえて、パレスチナに戦争の余剰物資を集めたり、寝るひまもないほどの忙しさだった。

ヨーロッパのヒトラーによる六十万人ものユダヤ人虐殺は、世界中に強いショックをあたえた。

そして世界各国のユダヤ人にたいする態度が、変わってきたのである。

イギリス、オランダ、カナダ、アメリカ合衆国、その他の国では、ナチスの『人間ガス炉』をおそれて逃げ出してきたたくさんのユダヤ人を、暖かく迎え入れてくれた。が、これらの国でもユダヤ人を受入れる数にはかぎりがある。

ユダヤ人たちはパレスチナへ、パレスチナへと流れこんできた。

まるでパレスチナは、ユダヤ人の避難所ときめられてでもいるようだった。

だがパレスチナも、もはや壊れそうな古だらいのように、溢(あふ)れる水を支えかねていた。

イギリス政府は難民のパレスチナへの流入を食い止めようとした。

が、イギリス政府のこの決定は、却って燃え易い木に火をつけるような結果になってしまった。

だが、これらの家を失ったたくさんの人々は、一体どうなるのだろう?

戦争が終わるとイギリス政府は、このユダヤ人問題のすべてを、新しい国際連合の手にゆだねてしまった。 |

どんどんふえていくユダヤ人のアパート

|

一九四七年四月、イスラエル問題に関する国連での討議がはじまった。

この討議は、なかなか結論を見ないうちに、春もすぎ、夏もすぎ、ついに秋をむかえてしまった。

が、討議はなかなか終わらなかった。

ベン・グリオンは証人として国連に喚問(かんもん)された。アラブ人の指導者たちも呼び出された。

最後に二つの案が提出された。一つは、パレスチナの国をユダヤとアラブの二つの国に分割することを勧(すす)めるもので、もう一つは連邦政府を創るものだった。

一九四七年十一月二十九日、この二つの案は国連の一般討議会で採択され、三十三対十三でイスラエル分割案が勝利をおさめた。アメリカもソビエトも分割案に賛成した。

一九四八年五月十四日夜の十二時を期して、イギリスはパレスチナのあらゆる法律を解いた。

ちょうどこのときは、ユダヤ教の安息日であった。ユダヤ教では、安息日の夜は一切の活動が固く禁じられている。

いかなる場所にいようとも、その場で体を清め神に祈らなくてはならない。

パレスチナが解放されたその瞬間、イスラエル共和国では、他の国のようなお祭り騒ぎはおこらなかった。

祝砲もよろこびの叫びも聞かれなかった。人々は、ただひたすらに神に感謝の祈りを捧(ささ)げていたのである。

午後四時になってベン・グリオンは、集まってきた人々のまえで、独立喜言を読みあげた。

その人々は三十六の政党の代表者たちだった。代表者たちはテーブルをはなれ、それぞれの手にペンをとって独立宣言に署名した。

この人々にとっては、まさに感激の一瞬といってよかったろう。

長い苦闘がむくいられ、今民族二千年来の悲願が成し遂げられたのだ。

静かに頭をたれる人々の頭のうえには、シオニズムの生みの親であるテオドール・ヘルツルの写真が、大きく掲げられていた。 |

祈り

|

4 輝く未来 top

新しい国家に、静かなよろこびの夜が訪れようとしていた。

と、突然パレスチナの一角にするどい銃声がなりひびいた。戦争がおこったのだ。

隣近所のアラブ諸国が攻めてきたのである。

イスラエルの建国でアラブ人たちは、数百年来の土地の一部を奪われ、怒りに燃えていた。

またイスラエルが、いつ領土的野心をひろげ、残されたアラブの土地を奪うかもしれない。

今このちっぽけな国家が、力を養わないうちにつぶしてしまおう――というのが、アラブ人たちの考えだったのである。

エジプトは南から行動をおこし、トランス・ヨルダンとイラクは西から、そしてシリアは北東からイスラエルにせまった。

といってもこれらの国の歩調は、イエルサレムをのぞいては、かならずしも一致していなかった。

それぞれの利害関係が違っていたからである。 |

エジプト軍をやぶったイスラエル軍の兵士(女性もまじっている)

|

イエルサレムは、キリスト教徒にとっても、ユダヤ教徒にとっても、またイスラム教徒にとっても、神聖な土地である。

キリストは、イエルサレムに生まれたユダヤ教徒だったし、ユダヤ人はまた、長いあいだ、イエルサレムを都とし、ここに神の神殿をきずいていた。

イスラム教徒は今はメッカを聖地としているが、マホメットが教えを開いたころは、イエルサレムに神殿をもっていた。

そしていまでも、第二の聖地として信仰の対象にしている。

ユダヤ人の防衛組織であるアガナから募(つの)られた新国家の軍隊は、アラブ人たちの混成軍と戦って、よくイスラエルを守ることができた。

だがこの戦いが長引けば、三たび世界大戦を招くようになりはしないだろうかと、思われてきた。

世界の各国が自分の利益に見合わせて、それぞれ、ユダヤ人とアラブ人の後押しをしようと、身がまえていたからである。

それに、もしイスラエルが敗(やぶ)れるようなことになれば、イスラエルの建国を決議した国連の決定が反古(ほご=無効)になる。

それはつまり、国連の権威がおちることにもなる。

こうみてとった国連ではさっそく、イスラエル休戦委員会をつくり、仲裁に乗り出した。

それにもかかわらず依然、戦いはつづけられた。

一九四八年六月十一日、やっとのことで、三十日間の仮の休戦がむすばれた。

戦いの再開は七月十八日ということだった。 |

聖地イエルサレム

|

このあいだにスイスの外交官が、イスラエルで、過激派のユダヤ人に殺されるという事件もおこった。

停戦は交渉ギリギリにおしつまった最後の週に、やっとのことで成立した。

交渉の中心人物は、国連事務次長のアメリカのラルフ・バンチ博士だった。

パンチ博士の提案した停戦条約は、イエルサレムの町を二つに分割するというものであった。

古い町はトランス・ヨルダンのものとなり、新しい町のほうはイスラエルに属することになった。

この二つの町のあいだには、細長い非武装地帯を設(もう)けるという条件がついている。

あれから十数年たった今日でも、この停戦条約は、効力をもっている。

しかしそれで中東の緊張がとけたわけではない。

アラブ諸国家はあいかわらず、イスラエル共和国をみとめていないし、また貿易をこばみ、イスラエルからのアラブ国家への入国をみとめないなどして、イスラエルの孤立化をはかっている。

戦いこそひらかれないが、一発即発、つねに戦いの危機をはらんでいるわけである。

交戦状態は、いまもなお、つづいているといってよいだろう。

だがベン・グリオンやその仲間たちは、いつまでも、そのような外交上の問題にかかりきってはいられなかった。

砂漠の遊牧民であるベドウィン族の住みついていたイスラエルの土地は、荒れるにまかせてあった。

この土地を耕し切りひらき文化を育て、政治を行っていかなければならない。国造りの大きな仕事が待っているのである。

ベン・グリオンはイスラエル共和国の首相にえらばれた。これは偉大な事業である。新しい国家をつくるなどという事業は歴史上、そうザラにあるものではない。

しいていえばアメリカ合衆国の場合がそうだが、未開の大陸に国をきずいたその頃と、世界の交通がひらけ、政治的に文化的に進歩した今とでは、条件が全く違う。

「我々は他の国を手本にするわけにはいかない。我々は百年も待てないのだ。

イスラエルは他の時代の人が百年かかったことを、ほんの二、三年で造り上げてしまわなければならない。」 |

ベン・グリオンは、そういったのだ。

イスラエル建設のため、たくさんのユダヤ人が、パレスチナに戻ってきたが、一口にユダヤ人といっても、その人々はもう長いあいだ、何代も何代もそれぞれの国に住みついていた人々である。

種族が同じというだけで、国籍はまるで違う。言葉も違えば考え方、生活の仕方もまるで違っている。イスラエル共和国の言葉はヘブライ語だが、ヘブライ語を知っているのは、ユダヤ人のなかでも、ほんの少しである。その人々を一つにまとめ、近代国家を建設することは、なみたいていのことではない。

イスラエルに流れこんできたユダヤ人の多くは、都会に住みたがる。だがイスラエルが必要としているのは、荒れた土地を耕す農民なのだ。

しかもその農民の大部分は、長年の迫害や孤立から、すっかりつかれていて、気力を失っている。

教育の問題もある。西ヨーロッパや中央ヨーロッパからきた人々は、ひととおりの教育はうけている。

が、アジア、中東、北アフリカ、それに東ヨーロッパからきたユダヤ人は、ほとんど教育らしい教育を受けていない。 |

イスラエルの首相になったベン・グリオン(前列右から4人め)

ヘブライ語をならうイスラエルの人々

|

健康はどうか! たくさんの人々がよい医者の治療と栄養の高い食料を必要としているのである。

イスラエルのかかえている問題は、これら移民のことだけではない。新しい土地の測量と、鉱物資源の発掘がある。

道路がいる。港がいる。砂漠の乾燥地に水をひく、何百キロという長い水道も必要だ。

イスラエル共和国のかかえている問題は、数えあげればきりがない。

しかもその解決は、いそがなければならない。

そうしなければ近代国家として、世界中の他の国々と一緒にやってはいけない。

だがイスラエルは、奇跡をやってのけたのだ。

まさしく二十世紀の奇跡といえよう。

男も女も子供も一つになって、この困難な事業にたちむかったのである。

ゆたかなアイデアと強い組織、そしてすぐれた指導力すべてがそろっていた。

世界各地にちらばっているユダヤ人たちの巨大な富も、この新国家建設に力を貸した。

すぐれた技術者の多いことも、イスラエルに幸いした。

なかでも医者は、患者千人について世界中のどの国よりも多いといわれている。

イスラエルを訪れる人は誰でも、この新興国家のすばらしい発展ぶりに目を見張る。

つぎに、この十年間のめざましい進歩を、表にしてお見せしよう。

人口

工業発展

電力

耕地

初等教育

病院 |

三〇〇パーセントの増加

七〇〇パーセント ″

四〇〇パーセント ″

二〇〇パーセント ″

四〇〇パーセント ″

二〇〇パーセント ″ |

と、いったぐあいである。

イスラエルのこのような発展のかげには、首相であるベン・グリオンの力が、大きくものをいったことは、もちろんである。

ベン・グリオンはすぐれた指導者であり、実行力の持ち主であるとともに、独創的な考えかたの持ち主でもあった。

ベン・グリオンは少年のころ、トルストイ、ツルゲーネフ、ドストエフスキーといったロシアの文豪や、ビアリック、ヘルツェン、ビリンスキーといったヘブライ人の作家のものを熱中して読んだ。

その人たちはいつも、人間の生活というものに、するどい批判の目をむけていた。

ベン・グリオンはこういった作家たちの作品のなかから、人間の様々な生き方、あり方を知ったのである。

何世紀も前モーゼはイスラエルの人々をエジプトの奴隷の身から救った。

いろいろな点てダヴィッド・ベン・グリオンは、この古代の勇敢で信仰の深い予言者と、たいそう似ている。

しかし政治的な面では、むしろあの偉大な宗教家モーゼをしのいでいるといえないであろうか。

ベン・グリオンこそは、二十世紀のモーゼだといえよう。

top

**************************************** |