|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

1 海軍攻撃機の思想と誕生

陸上攻撃機とは、艦上攻撃機にたいする言葉である。

そして攻撃機とは、海上目標、すなわち敵艦船に魚雷や爆弾などによる攻撃を加える機種にたいする、日本海軍独特の呼称である。

何故、いきなりこのような無味乾燥な定義から話を始めたかというわけは、これまでの「陸攻」に関する多くの著作のほとんどが「陸上攻撃機とは、日本海軍が創造した他国に類のないすぐれた機種である」という前提からはしまっているからである。

しかし、敵の海上目標を攻撃する機種があれば、その中に陸上を基地とするジャンルが存在することは当然であって、別に日本海軍当局ならずとも考えつくことだ。

それが、極めて有用な機種であるならば、何故他国海軍(もちろん空軍でもよい)では発達しなかったのか、という点について考えてみることは、日本海軍の「陸攻」という機種の本質を考える上で、極めて重要なポイントであると思う。

もしかしたら、このような新しい角度からライトを当ててみることによって、「陸攻」の意外なプロフィールが浮かんでくるかもしれない。

1 日本海軍の攻撃機とは top

攻撃機という呼称は、日本海軍独特のものであるといったが、それでは他の国の海軍では、このような機種を何とよんでいたか。

飛行機から魚雷を投下して敵艦船を攻撃しようという構想は、元々イギリス海軍の発想であるが、このような作戦にあたえられた「トーピード・ボンビング」(TORPEDO BOMBING)という語を、日本で最初「雷撃」と訳した。この訳自体は、なかなか名訳だと思うが、このため爆弾による攻撃が「爆撃」、魚雷による攻撃が「雷撃」と、二つの語ができてしまったので、雷撃も爆撃も行なう飛行機は、英語では「トーピード・ボンバー」(TORPEDO BOMBER)でかたづくのに、日本では「雷爆撃機」となり、複雑なので「攻撃機」という名称をつくりだしたわけであろう。

英語で攻撃機にあたる「アタッカー」(ATTACKER)という呼称は、陸軍の地上攻撃機の呼称として使われるのが普通であるが、日本陸軍では海軍との混乱を防ぐため、この機種を「襲撃機」と呼んだ。

このあたりにも混乱がある。

なお、太平洋戦争末期にアメリカ海軍は、従来の TORPEDO BOMBER が、魚雷攻撃、急降下爆撃、ロケット・ミサイル攻撃など、攻撃手段が多様化したため、あらためて従来の偵察・急降下爆撃機と雷爆撃機を統合して ATTACKER という機種を新設したが、これは日本海軍の攻撃機とはやや本質が異なるというべきであろう。

2 雷撃機の誕生 top

飛行機を艦船攻撃に使用しようという最初の発想は一九二一年七月、アメリカ海軍の退役将官ブラッドレイ・A・フィスキが、飛行機に魚雷を搭載して空中から投下する特許をとったことといわれているが、世界で最初に雷撃機を開発したのは意外にもイタリアであった。

一九一二年にイタリア海軍は、パテラス・ペスカラの魚雷投下機の構想をとりあげ、アレサンドロ・ギドニ大尉に開発協力を命じた。

ギドニ大尉は、まずフェアリィ「ファルマン」複葉機(イギリス製)を改造して、七七キロのダミー魚雷の空中投下テストを行ない、この実験から実物魚雷(三四〇キロ)を投下する機体の総重量を二七二〇キロと計算した。

これに基いてパスカラは、グノーム一〇〇馬力エンジン二基をタンデム式(一基を推進式、一基を牽引式として前後に配置する方式)に装備した単葉のフロート式水上機を製作し、一九一四年二月、ギドニ大尉によって魚雷投下テストに成功した。

この実験は、この年夏の第一次大戦勃発までに数回繰返されたといわれるが、その後の発展はなかったようである。

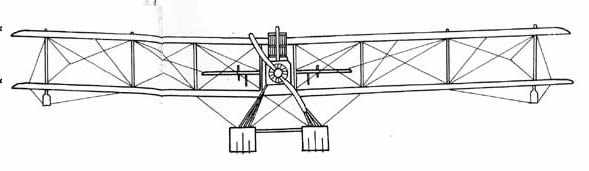

イタリアに一歩遅れてイギリス海軍も航空雷撃の研究に着手し、一九一四年七月二十八日、アーサー・ロングモア中尉の操縦するショート折たたみ翼水上機(グノーム一六〇馬力)がホワイト・ヘッド一四インチ魚雷(三六八キロ)を抱いてカルショット基地を発進、海上目標にたいする魚雷投下に成功した。

たまたま第一次大戦の勃発によってイギリス海軍は、空中雷撃技術の実用化を急ぎ、その努力は翌一九一五年八月上旬に戦果となって結実した。

|

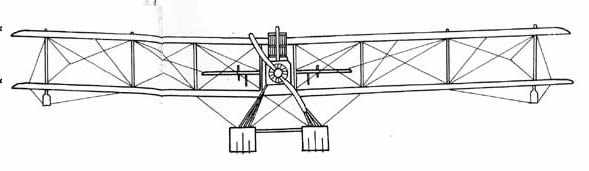

イギリス海軍のエドモンズ大佐が世界最初の航空雷撃に成功。

その使用機ショート184型折たたみ翼水上機

|

八月十二日、トルコのダーダネルス海峡に近いマルマラ海域で作戦中の英艦「ペン・マイ・クリー」から、ショート184型水上機に一四インチ魚雷をつんで出撃したC・H・エドモンズ大佐は、五〇〇〇トン級トルコ補給船にたいして初の雷撃を敢行した。

この船は魚雷の命中によって沈没し、一般にはこれが史上初の空中雷撃による戦果として記録されている。

しかし、この戦果には異論もあって、エドモンズ機とほぼ同時に、あるイギリス潜水艦長が同一と思われる汽船に魚雷攻撃を行なって撃沈した、と報告しているし、またこの船は、すでに四日前にイギリス潜水艦E14の魚雷攻撃を受けて航行不能になっていたともいわれている。

しかし、これらの説はエドモンズ大佐の栄光を、いささかもそこなうものではない。

というのは、五日後の八月十七日、エドモンズ大佐はふたたびダーダネルス海峡北四カイリの海域で、トルコ汽船に魚雷攻撃を加えて撃沈し、今度こそ文句のつけようのない戦果をあげたからである。

もちろん、ドイツ側もこの新戦法にたいして、手をこまねいていたわけではない。

ただちに研究を開始して、一九一七年四月にはドイツ海軍機による、初のイギリス船舶雷撃が行なわれている。

ドイツの雷撃機は主として大型の双発複葉機で、北海やバルト海沿岸の基地から作戦したが、馬力不足で鈍重な大型機で超低空雷撃を行なうのは、パイロットも雷撃手も非常な熟練を要したわりに戦果があがらず、連合軍船舶の対応策が効果を発揮しだした一九一八年には、ドイツは雷撃機の作戦を事実上、中止してしまった。

このように、第一次世界大戦の直前に発想された飛行機による船舶にたいする魚雷攻撃は、大戦中に両軍によってともかく実用の域に達して、ささやかながら戦果をあげた。

またイギリス軍は、この機種を空母に搭載して艦隊勢力の補助として使用し、ドイツ軍は沿岸基地から遠距離の敵海上目標の攻撃用として開発し、いわば後年の艦上攻撃機と陸上攻撃機の思想(当時は、どちらもフロートつき水上機であった)が、すでにこの時代から芽ばえていたことに注目しておきたい。

3 日本海軍雷撃機のルーツ top

大正十年(一九二一年)は、日本海軍航空にとって画期的な年であった。

まず茨城県稲敷郡の原野と隣接する湖面に、海軍臨時技術講習部(のちの霞ヶ浦航空隊の前身)が設けられ、九月にイギリスから招いたセンピル大佐を団長とする航空教官団をここに迎えて、大戦の戦訓を取入れた最新の海軍航空技術を、各方面にわたって指導を受けた。

この時にもたらされたイギリス海軍航空技術とその用兵思想は、教育機材として輸入された各種の飛行機とともに、日本海軍航空のルーツとして、のちのちまで深く強い影響を及ぼした。

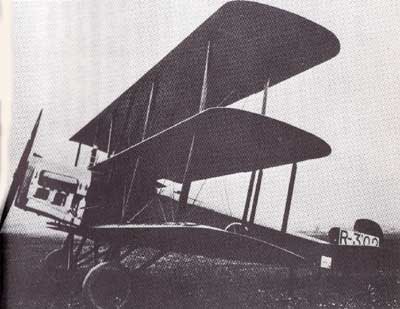

この教育機材の中に、ソッピーズ「クックー」、ブラックバーン「スイフト」という二種の雷撃機のあったことが、日本海軍攻撃機の母体となった。

いずれも単座複葉の艦上雷撃機(当時は空雷機と呼んだ)で、C・H・スミス少佐が離着艦技術一般とともに空中雷撃術の指導にあたった。

このうちソッピーズ「クックー」は、航空母艦から作戦できるように計画された陸上雷撃機として、世界最初の機材であった。 |

日本海軍雷撃機の母体となったソッピーズ「クックー」艦上爆撃機。

イギリス海軍が世界にさきがけて開発した。ロバート・スミス技師の設計。

|

初期の雷撃機は、重い魚雷を搭載すると当時のエンジンでは離陸滑走に長い距離を必要とするため、滑走路に制限をうけない水上機ばかりであったが、水上機は大きなフロートのため重量や抵抗が増して性能が劣るばかりでなく、ちょっと波が高いと、もう離着水できないという不利があるため、作戦能力が著しく制限された。

この対策としてイギリス海軍の熱烈な魚雷中心論者スーター提督の一九一六年十月の提案によって開発が開始されたのがソッピーズT1、のちの「クックー」である。

原型機は 一九一七年六月に完成した。

そしてテストの結果、数百機の量産が発注され、一九一八年十月に初の部隊を編成、空母「アーガス」に配属されたが、その直後の終戦によって実戦には参加せずに終った。

大戦終結時には九〇機以上が海軍に引き渡され、なお三五〇機が発注されていたが、この大部分はキャンセルされた。

「クックー」の設計思想は、要するに当時の軽爆撃機級の大きさと馬力(サンビーム二○○馬力、当時の戦闘機は一五〇〜一八〇馬力級)を持つ機体を単座とし、防御用の機銃などを廃して、これによって浮いた重量を、魚雷搭載と離着陸性能向上に当てようというものだった。

ブラックバーン「スイフト」も、全く同じ設計思想にそって一九一九年に開発された機体で、エンジンはさらに強力なネピア「ライオン」四五〇馬力を装備していたが、量産に入る前に終戦となったため、少数機で終った。

イギリス航空教育団が、何故、この二機を教材として日本に持参し、雷撃技術を教えたのかは明らかでない。

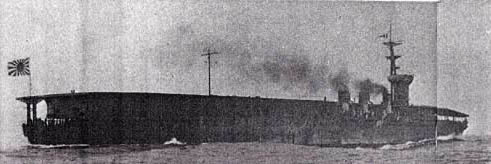

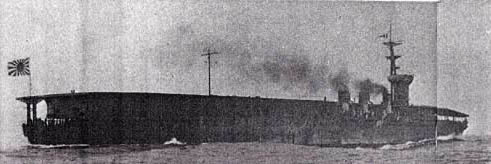

おそらく、同じ大正十年には日本最初の航空母艦「鳳翔」(ほうしょう=これは最初から航空母艦として起工された世界最初の軍艦)が竣工するので、空母への離着艦技術を教えてほしいという要求は、当初から日本側から出されていたのだろうが、ちょうど教育団側の担当者スミス少佐が雷撃の専門家であったため、これらの機材を使用したのかもしれない。

また、この種の飛行機は世界でも使用できる国が限定されているため、イギリス海軍がもてあましている余剰機を、これ幸いと日本に売りつけたのかもしれない。 |

竣工当時の空母「鳳翔」:日本海軍の空母第1号であり

空母として設計建造された世界最初の艦であった

|

このような何気ない事情が、しばしば後世に思いがけない影響をおよぼすことは、歴史上よくあることだ。

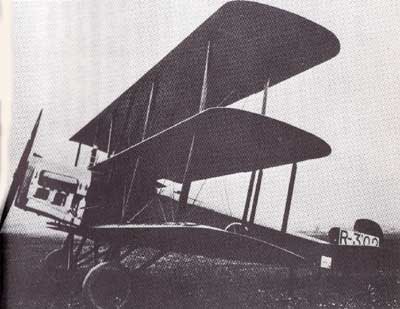

航空教官団の来日に先だって、三菱内燃機製造(のちの三菱重工)は、イギリスのソッピーズ社からスミス技師以下九人のスタッフを招き、三年間にわたって技術指導を受けたが、このロバート・スミス技師(指導団のスミス教官とは別人)は、大戦中に「パップ」「キャメル」などの傑作戦闘機を設計した人で、「クックー」雷撃機も、ほかならぬスミス技師の作品であった。

従って彼が来日後、まず最初に設計した機体が、単座戦闘機、複座偵察機と単座雷撃機であったことは、うなずけることである。

この三機種は大正十年から十一年にかけて、相次いで完成し、一〇式艦式戦闘機、同艦上偵察機、同艦上雷撃機として、それぞれ日本海軍最初の制式機として採用された。

このように、日本海軍航空技術は、その近代化の第一歩を、現代的な表現でいえばソフト、ハードの両面でイギリス(もっと正確にいえば第一次大戦時のイギリス)をお手本とした、忠実なまる写しから出発した。

この事実は、その後の日本海軍航空の針路や陸軍との関係に、重大な影響を及ぼしたと考えられるが、これについては、ここで論じている余裕がない。

4 アメリカ海軍攻撃機の思想 top

さて、このように日本がイギリス海軍航空についての忠実な学習によって、攻撃戦力の中核は艦上雷撃機である、という思想から出発したのにたいし、そのころ他の諸国、特にアメリカ海軍はどうだったろうか。

アメリカ海軍が最初に雷撃機の開発に着手したのは大戦末期の一九一八年で、カーチスR-6水上複座練習機(力−チス二〇〇馬力)のエンジンをリバティー三六〇馬力に強化し、胴体下に四七〇キロ魚雷を装備してテストしたが、実用に適せず、と判定されて終った。 |

ソーピーズ社のスミス技師設計の一〇式艦上戦闘機(上)と

一〇式艦上攻撃機(下)。ともに日本海軍初の空母用制式機

|

同じ頃、アメリカ海軍はギャロードD-4と呼ばれる、機首に偵察爆撃手席をもつ推進式単発複葉水上機(リバティー三六〇馬力)を試作したが、これは中央に主フロート、翼端に補助フロー卜をもつ、いわゆる単浮舟式(この配置は魚雷を搭載できない)で、両翼下に計一七七キロの爆弾を装備する水上爆撃機であった。

D-4もその設計が前衛的すぎたため二機の試作で終ったが、アメリカ海軍が最初から雷撃機と爆撃機を並行して開発したことは注目してよい。

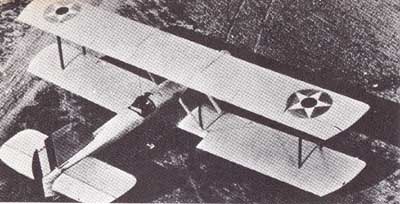

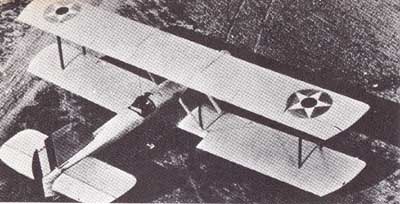

大戦後、アメリカ海軍は、なお雷撃用として適当な機材の研究開発をつづけ、陸軍のマーチンMB-1複葉双発爆撃機(リバティー四〇〇馬力二基)に目をつけて、その海軍型MTB(制式名TM-1)を一〇機発注、一号機は一九二〇年一月三十一日に初飛行した。

これは陸軍型の着陸装置を改造し、胴体下に七五〇キロ魚雷を装着できるようにした機体で、注意すべきは本機の主翼が後方折畳式になっていたことで、これは第一次大戦中のイギリス爆撃機にもしばしば採用された手法である。大型機の地上取扱いを便利にするためであり、別に艦上機としての使用を狙ったものではない。 |

アメリカ海軍の“陸攻”第1号、マーチンTM-1。

陸軍の双発爆撃機の降着装置を改造して魚雷を積めるようにした

|

TM-1は、これまでの水上型雷撃機よりも、はるかにすぐれた搭載力と航続力をもっていたが、雷撃機そのものの用兵にたいする海軍当局の思想が、まだ確立していなかったため、本機による実戦部隊編成は行なわれなかった。

しかし、アメリカ海軍が、日本でいえば大正九年(センピル教育団来日の前年)、すでにこのような独自の「陸攻」の評価試験から、雷撃技術の開発を開始していたことは、ほとんど知られていないのではないか。

TM-1についで一九二二年、アメリカは海軍工廠で、さきに雷撃機としてテストした力−チスR-6水上機の胴体と、当時量産中のカーチスHS飛行艇の主翼を組合わせて、リバティー四〇〇馬力エンジンを装備したPT-1複座水上雷撃機を製作した。

この機は、一応無難な実用性能をもち一五機が生産され、翌一三年には、さらに改良型PT-2が一八機生産された。

5 比較審査による方針決定へ top

海軍PT水上雷撃機は、アメリカ最初の実用雷撃機と見なすことができるが、もちろんこれは単なる“まに合せ”であり、一九二二年夏には海軍当局は雷撃機の機種選定のため、国産、輸入の五機種をそろえて本格的な比較審査を行なった。

この年の三月には、アメリカ最初の空母「ラングレイ」(石炭輸送船「ジュピター」の改造)が就役し、当局としても海軍航空の攻撃兵力にたいする基本的なビジョンの決定を迫られていたのである。 |

アメリカ海軍最初の空母「ラングレー」は石炭船の改造であった

|

この審査の対象となった五機種のうち二機種は、当時としては非常に進歩的な設計の双発低翼単葉機であった。

まず一九二一年三月に初飛行したカーチスCT-1は、厚い単葉主翼前縁に短い三座の胴体とカーチスD12(三五〇馬力)エンジン二基を埋めこむように装備し、両エンジン・ナセルの後方から延びた二本の細い部材によって水平・垂直尾翼を支持するという、いわばセミ全翼機ともいうべき大胆な設計の双フロート式水上雷撃機だったが、やや馬力不足で性能も貧弱だったため、九機発注されたが一機しか完成せずにキャンセルされた。

他の一機は後年フォード・トライモーター三発輸送機を設計したスタウト技師のST型で、米海軍最初の全金属製低翼単葉機であった。

この単葉機はパッカード三三〇馬力二基で、外形的にもカーチス機よりずっと洗練された陸上雷撃機であったが、不幸にも一号機が一四回のテスト飛行後に墜落破壊したため、のこる四機の発注は取消されてしまった。

この比較評価審査に参加した他の三機の単発機のうち、一機は日本にも輸入されたイギリス製ブラックバーン「スイフト」複葉単座機(ネピア「ライオン」四五〇馬力)と、もう一つの輸入機としてオランダ製フォッカーFT-1低翼単葉複座水上機(リバティー四〇〇馬力)が加わっていたが、海軍当局としてはこれらを単に複葉単座艦上機、単葉複座水上機の評価資料として輸入しただけで、積極的に採用する意志はなかったと思われる。

結局、この比較評価ではダグラスDT-1単発水陸交替式複葉機(リバティー四〇〇馬力)が総合的に優っているとして採用され、一九二二年四月からその改良型DT-2が数十機量産されて、主として沿岸基地所属の雷撃部隊で使用された。

DT-2は、その改造型四機が陸軍機として一九二四年に初の世界一周旅行に成功したことでもわかるように、すぐれた実用性と信頼性によって長期間にわたって就役した。

このようにして日・米両国海軍は、その過程においては、全く異なっていたけれども、ほぼ同時期に海軍雷撃機についての、一応の方向を決定してスタートした。 |

アメリカ海軍の陸上雷撃機ダグラスDT-1

|

そして一九二七〜二八年(昭和二〜三年)に両国の本格的大型空母「赤城」「加賀」および「サラトガ」「レキシントン」が相次いで就役するにおよんで、本格的な艦上攻撃機隊を編成、配備することとなった。

その最初の使用機である日本の三菱一三式艦攻(注1)、アメリカのマーチンT3M(注2)は、いずれも中々の成功作となり、雷撃だけでなく水平爆撃、偵察索敵もかねた艦上機の主力として、その改造型は一九三五年(昭和十年)すぎまで長期間使われた。

(注1=「クックー」および一〇式の設計者スミス技師の作品、大正十三年一月初飛行)

(注2=原型SC-1は一九二四年初飛行で一三式とほとんど同時)

日米両国海軍の雷撃機開発の歴史を見ると、表面的にはほとんど肩をならべて発展したようだが、イギリス海軍の手本をスムーズにとり入れて進んだ日本海軍と、一応あらゆる型式(陸上、水上、単発、双発、単座、複座、三座)を評価し試用して方向を決定した米海軍では、やはり後者のほうに「厚み」が感じられるのは、私だけであろうか。

こうして、時代は一九二〇年代後半、日本では昭和期に移ろう。

top

**************************************** |