|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

5 一式陸攻の出現

九試中攻が、九六式陸攻として採用された時点で三菱と海軍当局は、ただちに次期中攻の計画にかかっていた――

そう書き出したいけれども、三菱の当事者はともかく、海軍当局は予想を越える九六式陸攻の出来ばえに心酔していたらしい。

1 十二試陸攻の発足 top

次期陸上攻撃機の計画要求書が海軍航空本部から三菱に手交されたのは、昭和十二年(一九三七年)九月末で、名称は「仮称十二試陸上攻撃機」、その大要は、次のようであったという。

最高速度 二一五ノット(三九八キロ/時)/三〇〇〇メートル以上

最大航続力 二六〇〇カイリ(四八一五キロ)以上

乗員 七〜九名

エンジン 一〇〇〇馬力×二(金星)

搭載品 九六式陸攻と殆んど同じ |

この仕様を見たかぎりでは、失礼ながら「気は確かですか?」といいたくなる。

海軍の意向を一言でいえば「次期の陸攻も九六式中攻とほとんど同じ大きさ、同じ装備の飛行機でいい。

ただ速度と航続距離は、もっと向上させろ」というだけのものになる。

しかし、エンジンが九六式と同じ「金星」を指定されているからには、いくらかの馬力向上をみこんでも総重量は、九六式と大差ないわけで、これに乗員も艤装も同じだけを積み、速度と航続距離をもっと増大しろ、といわれれば、その見返りとして“何か”を犠牲にしなければならないことは、誰にでもわかる。

問題は、この“何か”であって、九六式に不足していたもの、あるいは余分だったものを分析して使用者としての意見をまとめ、それを設計者に明示してやるのが、軍当局の役目であろう。

しかも、昭和十二年九月末といえば、前月の九六式陸攻隊による渡洋爆撃の戦訓が、まだ生々しい時点であったはずである。

航空本部や航空廠は、一体、何を考えていたのであろうか?

筆者は、何も考えていなかったのだ、と思う。

こういうと極端ではあるが、おそらく九六式中攻に満足し、ここ当分は、これ以上の飛行機は必要ない、要求に応じて改良を加えてゆけばよい、という程度のイージーな態度であったのではないか。

まあ、性能は、もっとよいにこしたことはない、というわけで、最大速度約四〇〇キロ/時、航続距離約五〇〇〇キロ(たいして根拠のある数字だったとは思われない)と書き込んだ、形式的な計画要求だったのではないか。

当局が、このような態度だから、三菱側としても、一応基礎計画の検討は開始したものの気乗りしない状態で、十月には本庄技師はアメリカに技術視察のため出張してしまった。

従って、三菱では服部技師の指導で日下部技師、櫛部技師らが、九六式陸攻の改修に従事する片手間に風洞試験などを行い、データを検討しているような状態であった。

しかし翌十三年に入る頃、ようやく戦訓による九六式陸攻の問題点が明らかとなり、特に武装の強化が最大の課題となった。

この時点で、これまで漠然と九六式陸攻の発展型程度のイメージしかなかった新陸攻に、ようやく明確な性格が浮び上がってきた。

この頃、本庄技師も帰国して十二試陸攻(G4M1)の主務者となり、日下部、櫛部、尾田、福永、今井各技師(あとから加藤、疋田、井上各技師が参加)がチームを組んで、ようやく開発は本格化した。

新陸攻の武装強化案は、簡単には決まらなかった。

機首銃座を新たに設けることと、すでに九六式においても装備されることが決定していた後方二〇ミリ機銃の搭載は当然であった。

しかし二〇ミリ機銃は、九六式と同様に後上方銃塔とするか、尾端に遠隔操作式銃塔をおくか、それとも尾部銃座に射手をおいて直接操作式にするかは、なかなか決定しなかった。

しかし、昭和十三年四月になって、ようやく「二〇ミリ機銃は、尾端装備、銃手が直接操作」という仕様が確立し、ここに十二試陸攻は最終的な設計に入った。

|

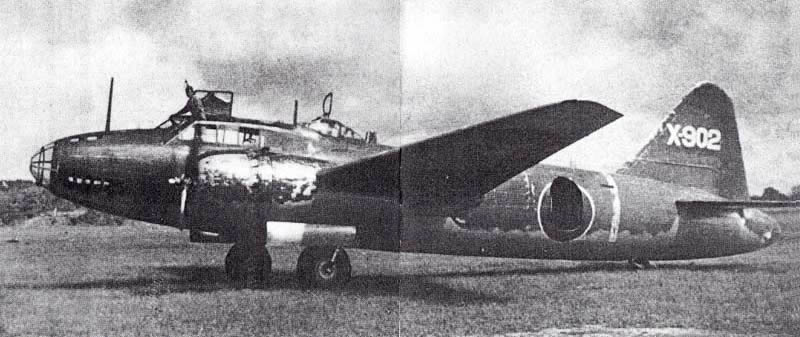

昭和13年に計画要求書の一三式陸攻が、3年後の昭和16年(西暦1941年=皇記2601年)に制式化され、

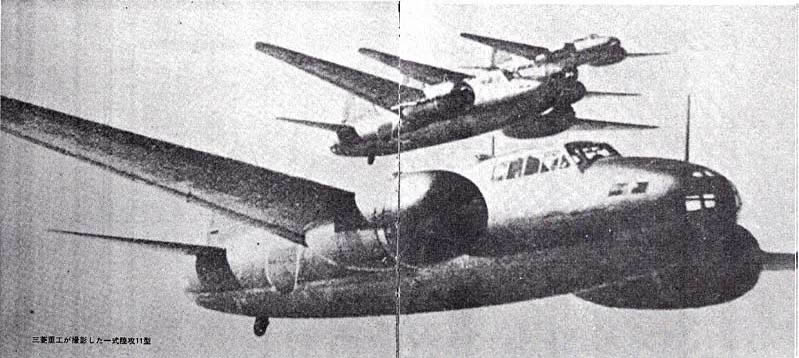

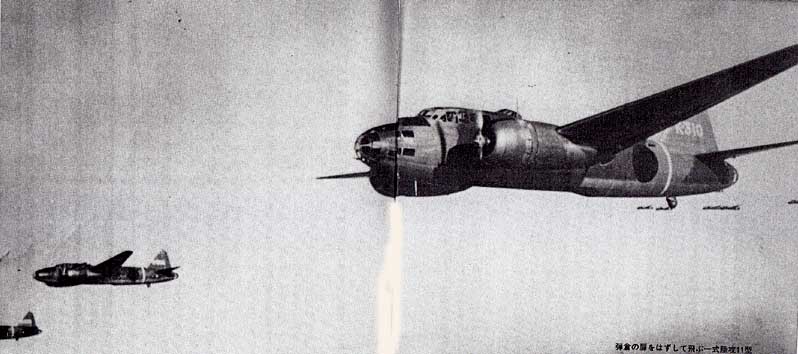

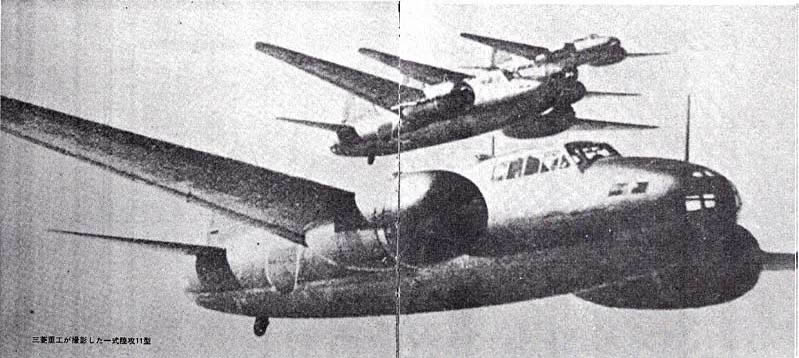

皇記の末尾の1から一式陸攻となった。写真は三菱重工が撮影した一式陸攻11型

|

2 ユニークな「葉巻形」の胴体 top

十二試陸攻設計の焦点は、一つは尾部二〇ミリ銃座の設置、一つは二六〇〇カイリ以上と要求された航続距離を得るための、六〇〇〇リットルにおよぶと予想される燃料の搭載方法であった。

まず、尾部銃座の問題を含む胴体設計から述べよう。

本庄技師は以前から、その独自の縱安定理論に基くエンテ型(水平安定板と昇降舵を機首においた型式で、先尾翼式、カナード式などとも呼ばれる)の研究をしていたが、その風洞試験によって尾端まで太い葉巻形の胴体は、案外に空気抵抗が少いことがわかっていた。

そこで尾部銃座の射手との連絡や、胴体中央下部の爆弾倉に魚雷を収容すること、また胴体内にたくさんの艤装を搭載する容積を確保するためなどの理由で、思いきって太くした。

この“思いきり”が本庄氏らしい決断で、理論的にはわかっていても、いざとなると気遅れして、なかなか計算通りの線を引けないものであるが、九六式の成功が若い設計主務者に大きな自信を与えていたのであろう。

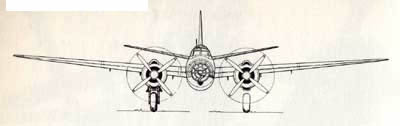

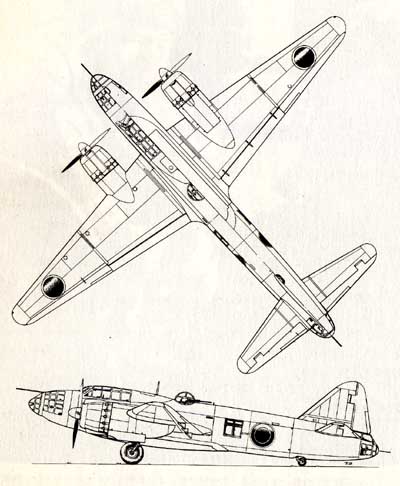

この胴体は一見、前後の区別がつかないほど太って見えるが、その断面積最大部分は、前から全長の四〇パーセントの処にあり、高さ二・五メートル、幅二メートルの正楕円である。

この部分から胴体は側面、平面とも、機首と尾部に向かってなだらかに細くなっていて、前端から六〇〇ミリのところと後端から一〇〇〇ミリのところで真円形断面となる。

ここで機首の七・七ミリ、尾部の二〇ミリ機銃の銃座が回転するようになっている。

つまり、楕円断面の胴体と円断面の銃座が、ここで接続しているのだから、その線はどうしても不連続になる。

よく見ると平面図では、前後の銃座の回転部の位置で外側に角(かど)がたち、側面図では同位置で内側におれているのがわかるが、巧妙に処理されているのと、全体の流麗な線に騙されて、いわれなければほとんど気がつかない。

このあたりが本庄流の“遊び”であって、本庄氏は一式陸攻の胴体の曲線美を賞讃されると「実は、あの胴体は二ヵ所で折れ曲がっているんですよ」といって、相手を困惑させるという悪戯(いたずら)が、お好きであったようだ。 |

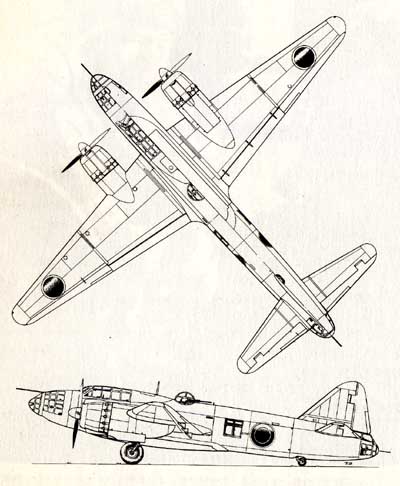

一式陸上攻撃機三四型

|

さて、この尾部銃座は二〇ミリ機銃を突き出す、かなり大きな切り欠きがあるが、面白いことに試験飛行をしてみると、ここから相当激しい風が胴体内に吹きこんでくることがわかった。

ちょっと考えると逆に吸い出されそうだが、そうではなく、吹き込む風の強さは、ちょっと軽量なものを外へ投げ捨てようとすると、吹き戻されてしまう位であったという。

物を捨てられないくらいならいいが、冬の高空飛行では氷点下何十度の風が流れこんでくるので、たまったものではない。

後部胴体内にキャンバスで風を防ぐための仕切りを作り、その中央をファスナーで開閉して搭乗員の通路としたが、飛行中はこの布の仕切りが後方からの風圧で前方にふくれ、前方から人が寄りかかっても、へこまないくらいだったという。

九六式の場合、最後までもめた機首銃座は、その後の戦訓によって必要なことが身に沁みてわかったために、問題なく採用された。

ここに七・七ミリ旋回銃一挺と偵察員席を設けるとともに、操縦席後方のキャビン内にも別に航法用机を備えて、偵察者(機長)が巡航中は指揮連絡のしやすい場所で仕事もでき、情況に応じて機首席で射撃操作にもつけるようにした。

いわば、九六式陸攻の甲案と丙案の折衷案で解決したわけであるが、これは諸外国でもべつに目新しい配置ではなく、九六式でも最初の計画要求から、こうしてもよかったはずである。

ここにも当時の軍当局者の独善的な態度が見られる。

この太い胴体は一見、いかにも重そうで頑丈そうであるが、実は八試特偵以来、胴体の重量増大には、特に神経質になっている設計スタッフのこととて、完成して強度試験や振動試験をしてみると、意外にも強度は、必要にして十分の限度ギリギリで、もう少しで強度不足になるところだったという。

胴体は、いろいろな部分に、出入口とか銃座とか爆弾倉とかの穴や切り欠きがある。

これらの部分のまわりを補強しなければならないが、この処理が成功、不成功の分かれ目で、八試特偵ではこれで失敗した。

九試中攻では、その経験を生かして成功した。

その成功の要領は、モノコック構造の胴体全体の強度には多少余裕を持たせておき、穴や切り欠きによって強度が低下した部分の周囲を、わりに簡単な補強によって強度規定ギリギリまでもってゆくという方法であった。

十二試の場合には、九試よりもずつと胴体が太いので、全体の強度は余裕が十分あるものと見て、穴や切り欠きの周辺の補強を極めてあっさりと仕上げた。

こうして軽量化と工作の簡易化を図った処、あとになって余り強度の余裕がないことが判明して、冷汗ものであった、と本庄技師は回顧している。

しかし構造的には、極めて無駄がない、簡潔な設計と賞讃されたという。 |

一式陸攻の内部、東宝映画「雷撃隊出動」より

実機をつかった一シーン。

指揮官席は藤田進。その前方が操縦席である

|

|

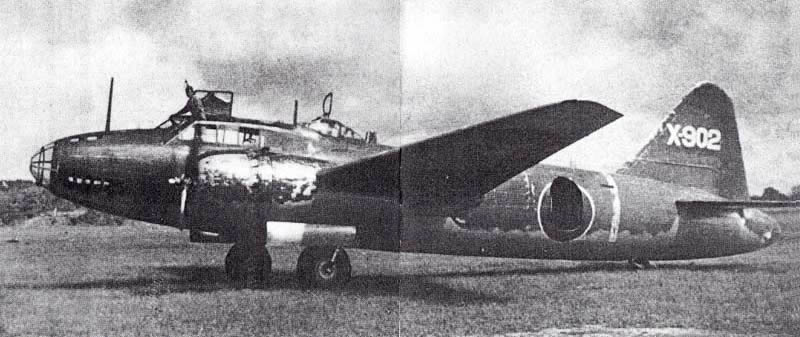

第3航空隊所属の一式陸攻11型。輸送機として使用された。

なめらかなエンジン・ナセル、太くて低い胴体など、特微あるプロフィルがよくわかる

|

3 エンジンは「金星」から「火星」へ top

ここでちょっと目を転じて、十二試陸攻のエンジンについて見よう。

すでに最初の計画要求以来、九六式と同じ「金星」一〇〇〇馬力級で、本機に要求される性能を満足することは、絶対的に不可能であることは明らかであった。

適当な一五〇〇馬力級エンジンがえられることが、本機実現のカギの一つだったが、幸い三菱がかねて開発を進めていた「火星」が、タイミングよく十二試の設計に間に合って、本機の(大きくいえば海軍の)救世主となったのである。

「火星」の原型は、一〇試空冷八〇〇馬力として「金星」三型と、ほぼ同時に試作された。

気筒寸法は、いかにも堅実型の三菱らしく、「金星」の一四〇ミリ×一五〇ミリ(これはイスパノ四五〇馬力と同じ)から一五〇ミリ×一七〇ミリ(イスパノ六五〇馬力と同じ)とし、同じ空冷二重星型一四気筒で排気量は「金星」の三二・三四リットルから四二・一リットルと、ほぼ一・三倍に増大したが、実際には大きさのわりに余り性能が向上せず、棚上げされた形だった。

一方「金星」は、順調なすべり出しを見せて、特に四型に至って、構造、性能の飛躍的な改良が成功し、三菱エンジンの技術的基礎を不動のものとした、といわれた。

一〇試に、この「金星」四型の経験を投入し、さらに自社開発の二速過給器を装備した一三試“へ号”エンジンは、期待にそむかぬ好調さを示して、昭和十三年(一九三八年)九月には審査を終り、実用化の門が開かれた。

この開発時期は、ちょうど十二試陸攻の開発時期と一致しており、その成功を見こして採用したのが、見事に図にあたったといえよう。

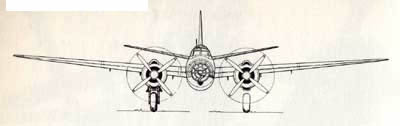

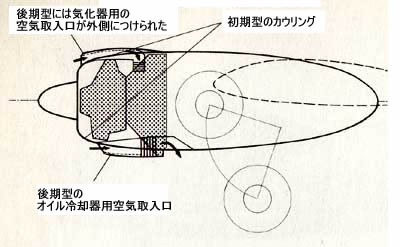

「火星」エンジンは「金星」エンジンの大型強馬力化といえるが、そのかわり直径も「金星」の一二一八ミリに較べて一三四〇ミリと大きくなり、従って十二試陸攻のエンジン・ナセルも、胴体と見事に釣り合った太さを示している。

最も、これは「火星」エンジンの直径だけの責任ではなくて、実はこのナセルの最大直径はエンジンよりも後方にある。

こうすると空気抵抗はほとんど増さないで、その中に気化器とオイル冷却器の空気取入口、オイルタンク、脚、車輪などを完全に収容できるからである。

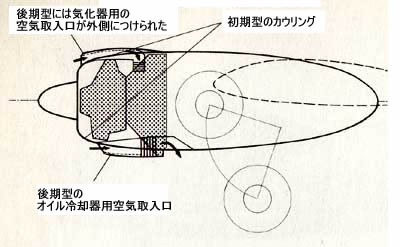

初期の一式陸攻(一一型)のエンジン・ナセルを注意してみると、カウリング周囲に気化器やオイル冷却器の空気取入口が突出していないで、ノッペリと滑らかなのに気づくであろう。

これは十二試陸攻の設計の一つの特徴で、抵抗を少しでも減らそうとする、細かい配慮だった。

ところが、あとになってこのナセルの設計に、思わぬ弱点があることがわかった。

この方式だと、カウリング前方から流入するエンジンを冷却する空気の一部を、気化器やオイル冷却器に取入れるわけであるが、エンジンが改良されて馬力が向上し、気化器やオイル冷却器の取入口を大きくする必要が生じた場合、どちらか一方の吸気量が大幅に増すと、その方に空気が多く流れてエンジンを冷却する空気の流れかたが不平均になってしまい、他の空気取入口に近いほうの気筒の冷却が悪くなる。 |

一式陸攻のエンジン・ナセルの変化

|

このような理由で、結局後期の一式陸攻(G4M2以後)は、エンジン・カウリングの上に気化器の、下にオイル冷却器の空気取入口が突き出している平凡な形になってしまったわけである。

エンジン・ナセルの話のついでに、ここに収容される脚と、それに関連する胴体下の爆弾倉についてふれておこう。

八試陸偵では「性能向上のためではなく、設計の訓練のために引込めた」と設計者が自嘲した引込脚機構は、九六式で一段とアカぬけしたものとなり、一式ではさらに簡潔なスマートな機構を採用して、脚の上げ下げの動力も、九六式の手動式から電動式となった。

脚だけでなく、本機の作動部分はフラップその他、すべて油圧式ではなく電動式であった。

これは当時の油圧装置が、材質の不良と現地部隊の乱暴な整備のために、油洩れの苦情が絶えなかったことへの対策であるが、電気系も当時の日本では、余り経験がなかったため、今では考えられないようなプリミティブな事故があったようである。

たとえば、完成した一号機で脚の引込みテストをやってみた処、スイッチ・レバーを「脚下げ」の位置にすると脚が上がり、「脚上げ」にすると下がるという珍現象が起った。

つまりモーターの回転方向が逆なのである。

その原因を調べた処、図面が飛行機関係では第一角法で画かれ、電気関係では第三角法で画かれていたためとわかって、スタッフ一同、唖然としたというエピソードがある。

また当時のモーターは、回転を止める時に、うまくブレーキがかからないので、たとえば脚上げの終りに、脚がストッパーにドシンと勢いよく突きあたって、不快な衝撃をあたえるばかりでなく、ストッパーがすぐ壊れてしまう。

これを緩和するために、乗員は脚上げのときは早目にスイッチを切って、最後は緊急用(故障時の)の手動式で引上げてロックするという、手間のかかる方法を使っていたという。

さすがにアメリカでは、すでに小型軽量で、作動の終りの制動がよく効くモーターが完成実用化していた。

このあたりにも基礎技術にかなりの差があったといえる。

地上にある十二試陸攻の写真を見て、誰でも気がつくことは、尾輪式であるにもかかわらず三点姿勢が非常に低く、胴体が水平に近いことである。

これは胴体下の弾倉に長大な八〇〇キロ魚雷を収容するためで、魚雷後部に大きな鰭(ひれ)がついているため、これが地面に接触しないように尾部を高くした。

また魚雷を取付けるのに便利なように主脚を低くした身で、このように這いつくばったような姿勢になったのである。

なお、この弾倉の扉は、初期の型には機構複雑になるため、偵察作戦時には整形のため取付けたが、爆弾や魚雷を搭載したときは扉をはずして開き放しであった。

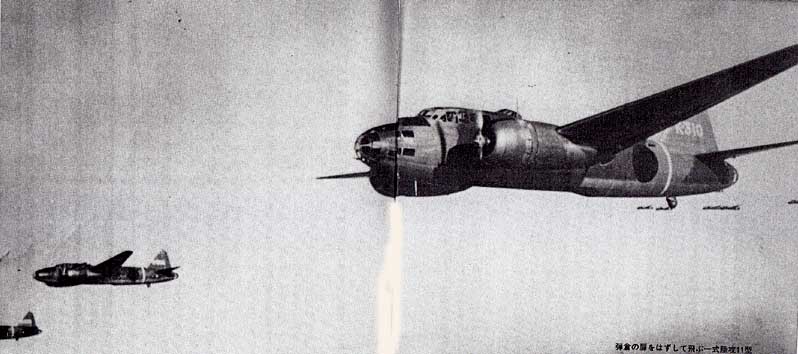

一式陸攻一一型の飛行写真で、よく胴体下面に大きな窪みが見えるのは、このためである。(下の写真)

|

弾倉の扉をはずして飛ぶ一式陸攻11型

|

後期の型では、ふくらんだ形の開閉式弾扉が設けられたが、この扉は高速になると胴体周辺の気流の負圧のために「気をゆるしたハマグリのように」(本庄氏)少しずつ口を開いてしまい、最後まで解決できなかったそうである。

なお試作機のテスト中、爆弾倉から魚雷を投下すると、魚雷が胴体内から外に出るとき、気流の変化によって姿勢がかわり、予定した発射角を保てないことがわかり、航空技術廠での実験の結果、弾倉内にある魚雷の鰭(ひれ)の直前に仕切り板をおいて、弾倉内の空気の流を変えることによって解決した。

これは魚雷を機外につるしていた、ほかの機体では起らなかった問題だった。

4 主翼、悲劇の原点 top

十二試陸攻の主翼平面形は、ほとんど九六式とかわりなく、全幅は同じ二五・〇メートル、面積はわずか大きく七八・一平方メートル、アスペクト比はやや小さく八・〇となり、テーパー比四、翼端に約三度のねじり下げをつけるという、八試陸偵いらいの主張を貫いている。

しかし翼断面は、九六式で成功したブラックバーン系B9を、三菱で改良したMAC118という新型に改められ、翼付根の最も厚い部分で一二・五パーセント、翼端で一〇パーセントという、双発爆撃機としては異例の薄翼として性能向上を図った(普通は一五〜一八パーセント)。

なお、補助翼は九六式のユンカース系二重翼式から普通のフリーズ型とし、面積はさらに小さく二・〇五平方メートル×2(九六式は三平方メートル×2)となり、その内方の主翼後縁にスロッテッド型フラップを装備した。

九六式は最初フラップなしで設計し、あとから着陸進入を容易にするため、内翼後縁に機構簡単な小面積のスプリット式フラップを装備しただけであった。

水平尾翼は、本庄式大面積小舵面尾翼をさらに推進し、面積は主翼面積の一五・五パーセントにあたる一二・〇八平方メートル、昇降舵面積は水平尾翼のわずか四分の一しかなく、方向舵の垂直尾翼にたいする面積比も、これとほとんど同じである。

つまり、舵面の弦長が翼面の弦長の二五パーセントというわけで、当時としてはかなり思いきった値といえる。

たとえば、本機の垂直尾翼を外国機(たとえばB17「空の要塞」)のと比較してみると、その舵面の小さなことは不思議なほどである。

本機が量産に入る直前の昭和十六年一月に来日したハインケル社の技師が本機を見たとき「日本海軍は舵面の効きのことを非常にうるさく言うそうだが、この方向舵は何故こんなに小さいのだ?」と首をひねったという。 |

巨大な垂直尾翼と方向舵をもつ米陸軍のB-17爆撃機

|

これは舵面の設計に関するかぎり、日本のほうが一歩進んでいたことの証拠であり、もちろん実機の飛行試験でも、基本的な問題は出なかった。

それよりも、問題は主翼の構造、というよりも海軍の要求する二六〇〇カイリ以上という、航続距離を満足させるため、概算しても約六〇〇〇リットルにおよぶ多量の燃料を、この主翼内のどこに収容するかにあった。

従来の設計のように、機体をエンジン馬力にたいしてバランスよく小型軽量にまとめて、ほかの要求性能を満足させた上で、重心ちかくの胴体や主翼の隙間に燃料タンクを詰めこむといった手法では、全く必要量の半分も入らないほどである。

まして本機の胴体の重心部付近は、上方銃座と乗員の連絡通路、それに大きな爆弾倉で占められていて、燃料タンクを収容するスペースはない。

残る方法はただ一つ、主翼を水密にして、この中に直接燃料を注入する、いわゆるインテグラル・タンク式とする以外になかった。

この方式を採用した本機の主翼構造は、およそ次のようになっている。

まず翼弦の二五パーセント付近を中心とした前後の桁材(けたざい)のあいだを、厚い外板で結合して箱型とし、この中に燃料を直接注入することとする。

このために外板は十分に厚くし、翼小骨の間隔は一・五メートルという、これまでに類のないほど広くした。

これは工作の簡易化や重量軽減にも非常に役立ったが、反面、なにしろ初めての経験のため、翼幅方向の継目の構造とか、外板の補強材が小骨を貫いている部分の洩れ止めの方法とか、一々頭を悩ませ、惨憺たる苦労の連続であったという。

本庄氏の回顧によれば「途中で、こんな無鉄砲な設計方針はよせばよかった、と思ったことも何度かあった」そうであるが、それでも進めるほかはなかった。

そうする以外に、要求性能を満足させる方法は絶対になかったのである。

はっきり、いっておこう。

軍の苛酷(非科学的といってもよい)な要求性能を満足させる方法は、これ以外に、絶対になかったのである。

それは至上命令であった。

5 「防弾を考慮すること」 top

十二試陸攻の最初の計画要求のあった昭和十二年秋の時点ではともかく、要求仕様が最終的に固まった十三年春には、大陸における戦訓は十分にえられており、高性能を誇る九六式陸攻と猛訓練できたえあげた搭乗員七〜八名のコンビが、中国空軍の二流戦闘機の七・七ミリ機銃という“豆鉄砲”から発射される重量わずか十数グラムの焼夷弾を数発うけただけで、簡単に火ダルマとなって墜落してゆく惨状は、海軍の航空関係者の誰しもが知りつくしていたはずである。

まして次期陸攻は当然、来たるべき対米戦において、新鋭戦闘機の大群に直衛された主力艦隊に、長駆なぐり込みをかけようという重責を背負って登場するのであるから、その防御能力を要求されることは九六式の比ではない。

それなのに、十二試陸攻の要求には九六式の苦い戦訓が、ほとんど活かされていなかった。

求めるものは、あいもかわらぬ高性能一筋であった。

「ほとんど」といったのは、航空本部としては速度性能の向上と武装の強化が、その最良の対策だと思ったのかもしれないからである。

そして、要求の最後に一項だけ「防弾を考慮すること」と、申し訳のようにポツンとつけ加えられていたからである。

しかし、たとえば海軍航空技術廠(空技廠)でも、艤装関係を担当している人たちは、燃料タンクが被弾すれば、何故燃え、どうすれば燃えないか、をすでに知っていた。

実験によれば、機銃弾をうけた燃料タンクは、まず穴があいて燃料がもれ、気化して可燃性の混合気となった処に第二弾が命中、点火して火災が発生する。

しかし、燃料タンク内に直接に焼夷弾が飛び込んでも、火は出ないことが明らかであった。

だから、被弾しても燃料が漏れなければよいので、防弾タンク、すなわち防漏タンクということになる。

この実験結果に基いて、空技廠では、はやくも昭和十二年九月には、「第一次防弾タンク」と呼ばれる形式を開発していた。

これは、従来のジュラルミン製燃料タンクの外側に、厚さ八ミリ以上のゴム板を張ったもので、七・七ミリ焼夷弾が連続三発命中しても、火災を発生しないことが実験的に確認されていた。

そして九六式陸攻にこの防弾タンクを採用した場合、自重増加は三〇〇キロと計算された。

しかし、この火災防止対策の採否を決定する昭和十二年秋の第一回技術会議で、まず用兵側が反対した。

このタンクを装備することによって、燃料または爆弾の搭載量が三〇〇キロ減少することは、作戦上許せない、というのである。

技術者側も、身を削る思いで重量減少に苦心した機体の重量が、一気に三〇〇キロも増加するのには、余りいい顔をしなかったに違いない。

とにかく、この会議の結論は「防御効果に比して重量増加が過大である」という理由で不採用と決定し、さらに重量増加が少ない方法を研究せよ、という宿題を出して終った。

しかし、三〇〇キロの重量増加は、確かにつらいけれども、燃料が三〇〇キロ減少するということは九六式陸攻の場合、航続距離で約一九〇カイリ(三五〇キロ)減少するだけである。

それでも九六式二一型の場合、最大航続距離、約四〇〇〇キロは確保されるのだから、実際の作戦上はほとんど支障ないといえるだろう。

仮に、このために実施できない作戦が時にあるとしても、飛行機の損失のために作戦実施が妨げられることだって多いのである。

そして、航続距離が短いだけなら、少なくとも短距離の作戦は安心して実施できるが、防弾装備のない飛行機では、どんな短距離の作戦でも危険度は同じである。

こんな簡単な論理が、少くとも海軍のエリートである航空本部のメンバーに理解されなかったとは思われない。

いや、理解したに違いない。

しかし、彼らは拒否した。

それは「身を守るための装備によって、爆弾や燃料の搭載量を減らす」ということに、生理的に反発したのであろう。

つまり「気にくわなかった」のである。「命が惜しくて戦争ができるか」というだけのことである。

当時、空技廠飛行機部にあって、防弾タンクの研究開発に従事していた堀輝一郎氏は、この会議の決定を痛憤して、次のように述べている。

「思えば、防御力に関する最初の会議におけるこの思想、その後も長く続いたこの思想が、わが海軍機が次から次へと火を噴いて射ち落されていった、悲しい事実を宿命づけたのである」――筆者も真実、そう思う。

十二試陸攻計画要求の「防弾を考慮すること」の一項は、所詮、形式的なおざなりにすぎなかったのだ。

昭和十三年六月、三菱がまとめた計画にたいする、海軍側の一般審査が行なわれた。

この時に、果してインテグラル・タンクの採用は、最大の問題点となった。

しかし、その問題点は、第一に燃料漏れの心配、第二には被弾した時にあとで修理が困難ではないか、という疑問であった。

これにたいし三菱側は、第一の問題は試作機の製作と並行して試験体をつくって、十分研究する、第二は各タンクに人が入れる作業孔を設ける、という回答を出し、それでは要求を満足するためにはインテグラル・タンク採用を認める、ということになった。

この間、誰も「これでは九六式以上に燃えやすい危険な飛行機になるのではないか?」などという素朴な疑問を口に出した者はいなかったようである。

その頃、本庄技師と海軍側計画担当者が空技廠を訪れて、十二試陸攻の防弾について打合わせをしたことが、堀氏の手記にある。

ゴム外張り式タンク案が「重量過大」として退けられてから、空技廠のスタッフはゴム内袋式やスポンジ・ゴム外張り式タンク、炭酸ガスによる自動消化装置などを研究していたが、いずれもまだ未完成だった。

堀氏は、十二試陸攻のインテグラル式燃料タンクは、被弾による火災発生率が高いことはもちろんだが、近い将来に内袋式や外張り式の防弾タンクが実用化しても、これらを装備することが不可能であるという理由で、防弾上はやはり従来式の翼内タンクにすべきことを主張した。

しかし本庄氏は、翼内式に改設計すると、タンクの容量減少と構造重量の増加により、海軍の要求は到底満足できず、本機の計画は成立しないといい、海軍側は今更計画変更はできない、という口ぶりで、結局三者ものわかれとなった。

本庄氏は、堀氏の実験の説明に耳を傾けて、非常に困惑した様子であったという。

とにかく、十二試陸攻が「被弾すれば燃える」飛行機であることは、計画当時から関係者は皆、知っていたのだ。

6 思いつきの愚作・編隊掩護機 top

一般審査を終った十二試陸攻計画は加速がつき、八月十六日と十七日に第一次モックアップ(木型)審査、九月二十二日と二十三日に第二次モックアップ審査を経て、翌十四年(一九三九年)九月に、ようやく第一号機が完成した。

二十日に初の地上運転が行なわれ、二十六日と二十七日には軍の構造審査を受けて十月二十三日、待望の初飛行にこぎつけた。

この日午後四時十五分、三菱の志摩、新谷両操縦士の搭乗した一号機は、各務ヶ原飛行場を滑り出し、銀色に琿く巨大な鯨(くじら)のような胴体に日の丸もあざやかな機姿を夕空に浮かべた。

その後、ひき続いて各務ヶ原で社内テストが続けられ、補助翼がやや重いこと、方向安定がやや不足していること、「火星」一一型エンジンにもう一つ調子が出ないうえに、エンジン操作機構の剛性不足のために、作動に遅れが出ることなどの小問題点がチェックされた。

しかし、これらは二号機の改修資料とすることとして、一号機は昭和十五年一月二十四日、海軍の鈴木正一少佐、柴田大尉によって領収飛行をすませ、横須賀へ空輸された。

なお、一号機の領収時の自重は六四八〇キロであったというが、種々の改造や艤装の変更によって次第に重くなり、生産機では七〇〇〇キロに達してしまった。

二号機は一号機の試験結果を取入れて、補助翼にバランス・タブをつけ、垂直尾翼面積を増大するなどの改良を加え、昭和十五年二月二十七日から各務ヶ原で飛行を開始した。

今度はほとんど問題なく、方向舵をちょっといじったくらいで海軍側を満足させ、三月十五日に領収された。

十二試陸攻試作機は、この二機のみである。

その後、一、二号機は横須賀基地で試験飛行を続行したが、性能は偵察状態で最高速度二四〇ノット(三九八キロ/時)以上、航続距離三〇〇〇カイリ(五五五〇キロ)以上と、要求を大幅に越える驚異的な値を示し、海軍側も大満足であった。 (なお、偵察状態とは、海軍では爆弾や魚雷を搭載せず、燃料を満載にした状態をいう)。

こうして十二試陸攻は、順調に「零式陸攻」として制式採用され、量産に移行するかと思われたが、試験中に海軍部内から本機の高性能を活用して、当時まだ大陸戦線で被害の多かった九六式陸攻の、長距離掩護機として使用すべし、という意見が起り、本機を改造して武装と防弾を強化した型の試作が、三菱に下命された。

これはG6M1と呼ばれた。

三菱側としては、設計技術側と生産側の両面から強硬に反対したが、例のごとく軍の強引さに押し切られて、G4M1に先だってぶっつけ生産に入った。

元々、この掩護機の構想は当時、大陸で作戦していた第一三航空隊の提案を、航空本部と軍令部が採用したものである。

一三空の提案は、九六陸攻隊の敵戦闘機との交戦によって受ける被害は、主として編隊の両側端機に多かったことに着目し、ここに武装と防弾を強化した多座戦闘機式の陸攻を配置することを思いついたものだった。

その改造内容は、次のようなものだった。

(一)十二試陸攻の尾部二〇ミリ機銃のほかに、胴体下面前後に二〇ミリ各一を増設、上方七・七ミリ機銃を二〇ミリに換装、機首の七・七ミリ一挺とあわせて、計二〇ミリ四、七・七ミリーとする。

(二)乗員は一〇名とする。

(三)インテグラル式タンクの前後壁(桁)に防弾ゴムを接着する。 |

G6M1の一号機は、十五年八月に完成したが、果して自重は大幅に増加し、銃座の突出による抵抗の増大、重心位置の後退などによって諸性能は低下し、これを調節するため燃料を約二五パーセント減らすという始末で、三〇機製作されたものの、結局実用にはならず、完成機は練習機に転用され、のちにはパラシュート部隊用に使用された。

これを「一式大型陸上練習機」とよんでいる。 |

一式陸攻11型の胴体右側面のスポンソン式銃座。機銃は7.7ミリ

|

結果として、この編隊掩護機計画はアイディアだおれの完全な失敗であったが、一概に笑うことはできない。

この失敗にもかかわらず(多分知らなかったのであろうが)、第二次大戦だけなわの頃、ドイツ本土昼間爆撃部隊の大被害に音をあげたアメリカ陸軍航空隊は、全く同じアイディアのもとに、ボーイングB17およびコンベアB24の多銃装備型編隊掩護機を、それぞれB40、B41という名で試作し、全く同じ理由で失敗、放棄している。

このアイディアがいかに一見魅力的で、しかも非現実的なものかがわかるというものだが、特に日本の場合は、せっかく待望の新鋭陸上攻撃機として生産に入ろうとするG4M1の出鼻をくじいてしまったことは、過誤として片ずけるには余りにも重大であった。

|

昭和17年、ニューギニアのポートモレスビー爆撃に向う一式陸攻11型

|

7 南太平洋に戦雲せまる top

愚作G6M1のために一年ちかく遅れ、昭和十六年(一九四一年)四月二日、十二試陸攻G1M1は「一式陸上攻撃機」一一型として制式採用となり、大量生産に入った。

一式とは西暦一九四一年が皇紀二六〇一年にあたる、その末尾の一を取ったもので、皇紀二五九六年(西暦一九三六年)制式化された九六式と同様の呼称である。

三菱の生産ラインが一式陸攻に切換られるのに伴って、九六式陸攻の生産は昭和十六年二月、総機数六三六機で終了、以後、生産設備は中島飛行機に移されて、生産が継続された。

中島で生産された九六式陸攻は、最初は二二型、ついで改良型二三型(G3M3)に移行し、昭和十八年に生産打切りとなるまでに四一二機が生産された。

二三型は「金星」五一型(公称一二〇〇馬力/三〇〇〇メートル)を装備し、また翼内燃料タンクを増設した性能向上型で、最大速度二二四・五ノット(四一五・七キロ)/五九〇〇メートル、航続距離三三六三カイリ(六二二八キロ)と、九六式陸攻中の最高を示し、基本型はすでに旧式化していたにもかかわらず、その信頼性と取り扱いやすさは、根強い人気を保って、太平洋戦終結まで、各種の用途に使われた。

制式機として生産配備に入った一式陸攻一一型の初期トラブルとしては、問題のインテグラル・タンクの燃料漏れは、初期にはかなり苦情がきたが、工作担当の平山、堀村技師らの努力によって次第に解決し、特に油密塗料として旭ガラスで開発した「ヒシプレン」を使用するようになってからは、ほとんど完全に解決した。

もう一つ問題になったのは脚の強度で、本機の脚機構は前述のように、実に簡潔なスマートな設計だったが、実戦部隊に配属されて荒い着陸を反復すると強度がやや不足で、ダイキャスト金具部分の破壊事故が続出した。

この対策として、当時はまだ余り使用されていなかったマグネシウム合金「エレクトロン」を使用して解決した。

さて、この頃までに海軍の陸攻部隊は、高雄(台湾)航空隊に続いて、十四年十月十日には千歳(北海道)航空隊、十五年十月一日には美幌(北海道)航空隊、同十一月十五日には元山(朝鮮)航空隊が開隊して、陸上攻撃機隊は六個部隊になっていたが、一式陸攻が初めて配属されたのは高雄航空隊で、昭和十六年五月中旬のことであった。

高雄航空隊は、昭和十五年度から木更津隊にかわって一連空に配属され、鹿屋隊とともに漢口基地に進出していたが、新鋭一式陸攻隊は十二試以来、空技廠で本機を手がけた鈴木正一少佐の指揮下に、七月末に漢口基地に進出し、実戦に初参加した。

当時、漢口基地から作戦していた九六式陸攻の常用作戦高度は一一型が五〇〇〇メートル前後、二一型が六〇〇〇〜七〇〇〇メートルであったが、一式陸攻はさらに上空の八〇〇〇メートル以上でも、ゆうゆうと作戦可能で、敵戦闘機の中でも高々度性能のおとるI15などは、この新鋭機を迎撃できず、はるか低空をうろついているような状態であったという。

また巡航速度も、ずっと早いので、九六式と同一の作戦行動をとることは、困難であった。

そこで、この新鋭機の高性能を利用して、巡航速度のほぼ同じ零戦との協同作戦という、新戦法が案出された。

それは夜間に一式陸攻隊に誘導されて零戦隊が発進、明け方に敵基地上空に達する。

敵は例のごとき陸攻隊の早朝攻撃と思って戦闘機が迎撃に発進して、空中に待機していると、上空にいる多数の零戦隊の襲撃にあってたちまち多数が撃墜され、あわてて着陸した機は、陸攻の爆撃によって破壊されてしまうという戦法であった。

この新戦法は十六年八月三十一日、当時の敵戦闘機の最大の根拠地であった成都にたいして実施された。

この作戦は見事に成功し、全く計画通り、敵戦闘機は上空で完全に捕捉され、二一機全機を撃滅されてしまった。

この作戦後、この方面の制空権は、ほとんど完全にわが方の手に帰したという。

昭和十六年九月、四年余りにわたって展開された陸攻隊の大陸作戦は終った。

全陸攻隊は、その所属基地に引上げ、機材の更新、人事異動などを行なって、きたるべき大戦に備えた。

特に鹿屋航空隊は、全機を一式に更新することとなり、一段と繁忙を極めた。

当時の航空隊の編制は、昭和十六年一月十五日に、これまでの第一、第二、第四連合航空隊を廃し、第一一航空艦隊が編成されて、その下の第二一航空戦隊に鹿屋、第一各航空隊、第二二航空戦隊に美幌、元山各航空隊、第二三航空戦隊に高雄、第三各航空隊が所属した。

また大戦直前の十月三十一日に、それまで第一一航空艦隊下にあった第二四航空戦隊の千歳航空隊は、開戦とともに南洋群島方面で作戦する予定の第四艦隊に配属された。

第一航空隊は、十月二十三日に全機鹿屋基地から海口に移動し、さらに十一月中旬には所定の配備基地、台南に集結した。

美幌航空隊は十一月一日、台中に飛び、さらに二十八日、四八機が仏印ツドモー基地に移動した。同じ戦隊に属する元山航空隊は、十月三十日に高雄基地に進出、ついで三亜基地を経て、中旬から密かにサイゴン基地への移動を開始、十二月一日までは全機四八機がサイゴンに進出を終った。

また二二航空戦隊司令部も、時を同じくしてサイゴン基地に移り、開戦と同時にマレー方面で敵空軍撃滅戦を行なう準備を固めていた。

また台湾には、フィリピン方面で展開される戦局に備えて、高雄基地に高雄航空隊の一式陸攻七二機、台南には第一航空隊の一式陸攻四八機、台中には鹿屋航空隊三六機が配置されていた。

南太平洋の空の戦雲は、ようやく嵐の近さを示すように、暗く立ち込めていた。

一方十一月中旬、突然、木更津基地(教育部隊)の第一飛行隊の九六式陸攻一四機に耐寒艤装が命令され、空技廠の整備員によってあわただしく作業を完了するや、十一月二十四日早朝、「某重要任務を遂行するため」というだけの命令で、これらの機は雪深い美幌飛行場へと移動した。

現地についた搭乗員は、千島列島を含む北太平洋の航空図を手渡され、千島列島南部エトロフ島のヒトカップ湾から明日、出動する機動部隊の前路対濳哨戒を申しわたされた。

単機ずつ、美幌基地から東方へ約六〇〇カイリの北太平洋上哨戒に出動した陸攻の搭乗員たちの見た者は、あふれるばかりの艦載機を甲板に繋止した「赤城」「加賀」らの母艦群、それを取巻く直衛艦の群……

この大機動部隊は、何の目的で、どこへ向かっているのか、陸攻隊の者は誰も知らなかった。

ただ黙々と海面を見つめ続け、予定時刻に交替、帰投針路につき、約一〇時間の作戦を終って美幌基地に帰る。

隊員たちは、哨戒作戦中に見たすべてのことを、基地ではつとめて話題にせぬようにしていた。

そして、誰一人、隊門を出る者もなく、日夜黙々として任務についていた。

さらに南方では十二月二日、英国東洋艦隊増強のため急派された新鋭戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」と高速戦艦「レパルス」の二隻が、シンガポールに入港した、との報に接した第一一航空艦隊は、台中基地に待機中の鹿屋航空隊の半兵力にあたる一式陸攻三個中隊二七機を十二月四日、海南島三亜基地に送り、翌五日にはサイゴンに進出させた。

南も北も、重苦しい緊張が、今にもはち切れんばかりに高まっていった。

その中で、十二月二日午後五時三十分、広島県柱島に停泊中の連合艦隊旗艦「長門」から、一通の電文が西太平洋の夜空を走った。

「ニイタカヤマノボレ 一二〇八」

8 一式陸攻各型の性能諸元 top

top

****************************************

|