|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

4 渡洋爆撃――日中戦争(支那事変)と陸攻――

横須賀航空隊での実用実験を経て、九試中攻の試作機のうち三機(一、二、五号機で、いずれも九一式水冷エンジン装備)は昭和十一年早春、館山航空隊(隊長・得猪治郎少佐)に配属され、本格的な実用訓練に入った。

海軍の将来をになう新鋭機の最初の配属部隊として、伝統の“月月火水木金金”の猛訓練に、一層の磨きがかかったであろうことは想像できる。

しかし旧式の九一式エンジンに災いされて、訓練が思うように進まなかったこともあるようだったし、また昭和十一年五月に二号機と五号機で行なった館山〜北満往復飛行の際、二号機が帰途に吉林省上空で悪天候に遭い墜落、五名の乗員が全員死亡するという事故を起したのも、エンジン故障のためであったという。

その後「金星」エンジン装備の生産型(一一型)が配属されるに及んで信頼性も増し、訓練にも一層の熱が入った。

昭和十一年九月、隊長・得猪少佐の指揮で行なった館山〜アスリート飛行場(サイパン島)間一二二○カイリ(二二六〇キロ)の無着陸編隊飛行はそのハイライトで、本土〜サイパン島間の無着陸飛行は陸上機はもちろん、飛行艇でも行なったことがなく、しかもこの飛行の途中、数時間にわたって猛烈な雷雨を伴う悪天候を克服したことが、新中攻の声価をさらに高めた。

|

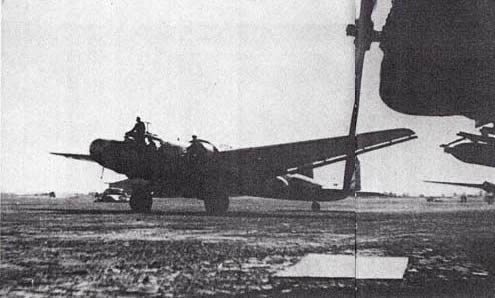

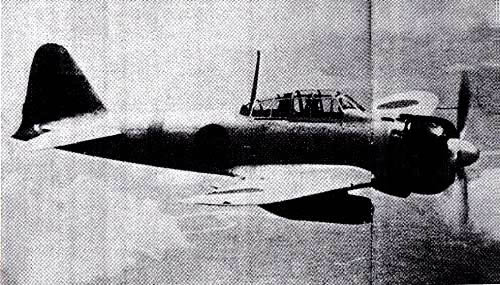

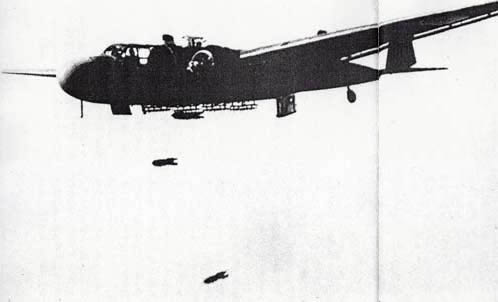

60キロ爆弾を積んで、中国奥地へ飛ぶ九六式陸攻22型

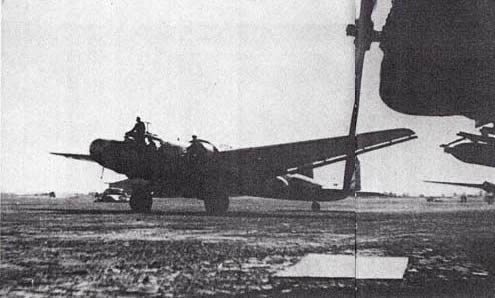

太平洋戦争の直前、仏領インドシナ(現ベトナム)の基地に進出した九六式陸攻の飛行機

|

1 陸攻飛行隊の創設 top

昭和十一年四月一日、海軍最初の陸攻隊専用基地として木更津(千葉県)、鹿屋(鹿児島県)の両航空隊が開隊された。

木更津航空隊の初代飛行長には中攻育ての親ともいうべき、航空廠飛行実験部の曽我少佐が任命され、また鹿屋の初代飛行隊長は、これも横須賀航空隊で九試中攻の実用実験を手がけていた新田少佐であった。

木更津航空隊に最初に配備された機材は、九五式陸攻半隊(常用四機、補用六機)、九六式陸攻一隊(常用一二機、補用六機)であった。

しかし、同時に開隊された鹿屋航空隊には、まだ配属すべき乗員も機材も不足していたため、とりあえず九五式艦上戦闘機の一隊を配備して形をととのえたという有様であった。

これまで海軍の多発大型機の搭乗員は、少数の九三式、九五式陸攻以外は飛行艇しかなく、機材の量産と並行して操縦員、偵察員、電信員、搭乗エンジン員(機関士)などの大量養成が行なわれた。

しかし、実際には日本海軍独特の“少数精鋭”思想から、一機あたりの搭乗員編成はかなり贅沢で、初期は艦上攻撃機隊員から経験、技術ともにすぐれた人々を選出して訓練した。

館山航空隊の得猪少佐などは、陸攻の操縦者は艦攻で一〇〇〇時間(六〜七年)以上の飛行経験者から選抜すべきだ、と主張したという。

このようなベテラン搭乗員ばかりで編成された、当時の陸攻隊の技量レベルが驚異的にたかかったのは当然で、たとえば機長は全部将校(中尉)、将校以外の主操縦者は海軍在籍七〜一〇年の兵曹長または一等飛行兵曹以上という豪華なものであった。

そのかわり当初は一攻撃単位は半隊(二個小隊、一個小隊の機数は三機)という小さなもので、いかにこの新鋭機の単機能力をたかく評価していたかがうかがわれる。

この思想を裏付けるものとして、木更津航空隊飛行長の曽我少佐の、次のような回想がある。

「昭和十一年四月某日、開隊早々の木更津航空隊を視察に来られた航空本部教育部長・大西瀧治郎大佐(のちに中将、軍令部次長、終戦時自決)以下航空本部の部員たちと語りあったとき、大西大佐は新中攻にいかにも満足げであったので、私は

『そう満足ばかりしていられないでしょう。

飛行機という奴は、今日の新鋭がすぐ旧式化してしまうものですから、早く次の試作機の設計にかかる必要があります。

また、この基地は環境が非常によく、北方には十分拡張の余地があるので、即刻、拡張工事に取り掛り、差当り中攻六〇機くらいを常駐するようにしてはいかがでしょう』

と意見を述べた処、傍にいた私の同期生の一人で兵学校を主席で卒業し、航空出身ではなかったが航空本部員であった男が、何を馬鹿な、という顔で

『今の処、中攻は四隊二四機以上をおく計画はない』といっていた。

ところが、それからわずか一年後、支那事変の勃発当初に、中攻隊最初の南京・南昌攻撃に参加した木更津、鹿屋両航空隊のトラの子の中攻四〇機が、予想だにしなかった大損害を受けて、その後の補充に大変な苦労をしたことを思えば、感慨つきないものがある」

この回想の中に、当時の海軍当局者が、如何にのぼせていたかを見ることができる。

九六式陸攻が傑作機であったことが、かえって逆効果をもたらしたのではなかったのか、とさえいいたくなる。

2 第一連合航空隊を編成 top

陸攻部隊が発足した昭和十一年八月下旬、中国大陸でたかまった抗日運動は、ついに成都事件、ついで九月に入ると北海事件と、相次いで邦人殺害事件を引き起した。

これにたいして海軍は、強硬派の急先鋒に立って、現地に軍艦を派遣するとともに九月二十四日、第十一航空隊を特設した。

その兵力は九五式大攻四機、九六式中攻六機(須藤氏『海軍攻撃機』による)で、大攻隊の飛行隊長は新田少佐、中攻隊は曽我少佐であった。

この部隊は台湾北部の台北、南部の屏東(へいとう)両基地に進出し、海を隔てて中国大陸の中南部に睨みをきかせたが、幸い事件は解決し、部隊は十一月十六日付で解隊された。

この時鹿屋基地に九六式中攻一隊が初めて配備され、また大湊航空隊にも新しく九六式中攻半隊が常備されることになった。

昭和十二年(一九三七年)七月七日、蘆溝橋(ろこうきょう)事件が起ると海軍は、ただちに軍事行動の拡大に備えて航空兵力の戦時編成に着手した。

まだ大陸に航空基地をもたない当時の海軍としては、渡洋攻撃能力をもつ陸攻隊を中核とすることになり、事変勃発のわずか四日後の七月十一日に第一連合航空隊(一連空)を新設し、支那方面警備担当の第三艦隊に編入した。

一連空の司令は、館山航空隊司令・戸塚道太郎大佐(のちに中将)であった。

一連空は木更津(九六式陸攻常用二四機)と鹿屋{九六式陸攻常用一八機および九五式艦戦常用一二機)の両航空隊で編成されたが、七月三十日に館山航空隊の陸攻隊も木更津航空隊に併合され、同日付で大湊基地の陸攻隊も木更津に配備変更になった。

こうして紙上配備では、木更津は九六式陸攻二隊(三六機)、鹿屋は九六式陸攻一・五隊(二七機)となったが、実在の機数は七月三十一日現在で、木更津には九五式陸攻六機、九六式陸攻二〇機、鹿屋は九六式陸攻一八機だけであった。

しかも九五式陸攻は、すでに旧式機であったから、一連空司令部はこれを木更津に止めおくことにしたために、一連空の可動実兵力は九六式陸攻三八機がそのすべてであった。

司令部編成後、木更津航空隊は大村(長崎県)へ、鹿屋航空隊は台北(台湾)に進出する方針が決定、両隊は戦闘参加必至と見て機材整備、飛行訓練は一段とエスカレートした。

しかし開隊まもない陸攻隊としては、いざ戦争となると準備不足の点が多くて、爆弾投下器の装着(二五〇キロおよび六〇キロ)、無線電信機の追加(注)の新規装備、爆撃照準器(九〇式、九二式各一)や機銃や弾薬包の搭載、コンパスの磁差修正、新機の試飛行など、夜を日についで作業が続き、ようやく八月八日に両隊は大村と台北への進出を完了した。 |

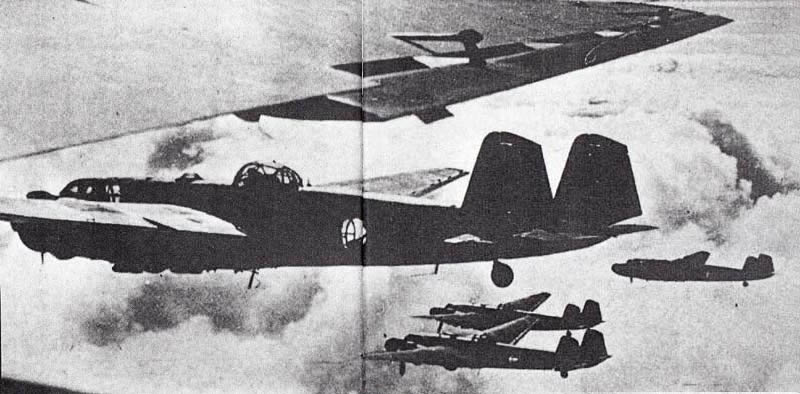

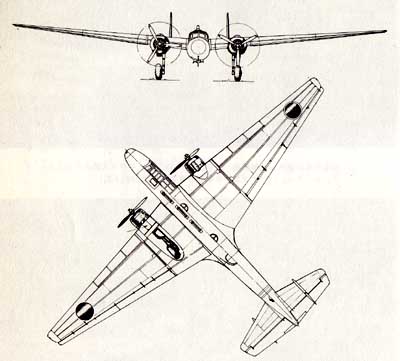

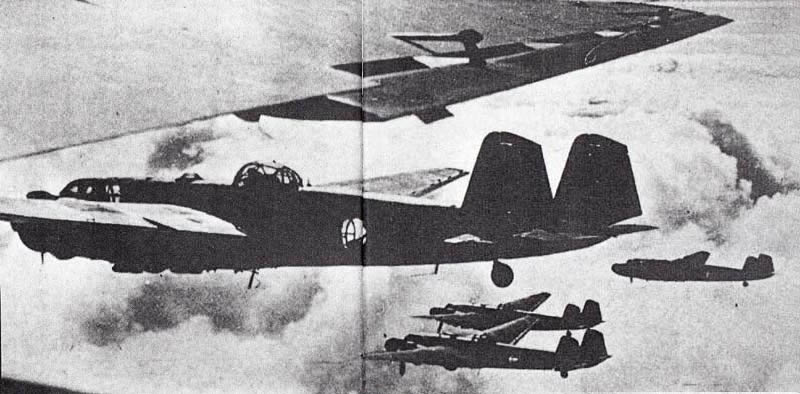

前進基地へ進出する九六式陸攻の編隊。

手前が11型、向こうの二機は22型

|

(注=長波、短波送受信機各三、無電方位測定機(フェアチャイルド式ラジオ・コンパス))

鹿屋にあって準備を進めていた一連空司令部では、戸塚司令自ら飛行隊長・新田機に同乗して台北へ飛び、ここに司令部を移動して作戦行動問始準備を完了した。

しかし折悪しく強力な台風が、発達しながら東シナ海を北上しており、この方角を行動中の航空戦隊母艦群も大連港に避難して、作戦開始は数日延期せざるをえなくなった。

当時、配備されていた九六式陸攻の主力は、初期生産型の一一型(G3M1)で、二二号機(二一号機までは九試中攻)〜五五号機の三四機がこの型に属する。

エンジンは過給器付の「金星」三型(公称七九〇馬力/二〇〇〇メートル)に強化されたため、最大速度は一八八ノット(三四八キロ/時)/二〇〇〇メートル、上昇力は高度三〇〇〇メートルまで六分四七秒と九試時代よりかなり向上し、また馬力が増したため過荷重離陸もかなり楽になった。

プロペラも初期の機体のうちには木製固定ピッチのものもあったが、やがて金属製三枚羽根可変ピッチ式が標準となり、近代的標準型機としての条件が整った。

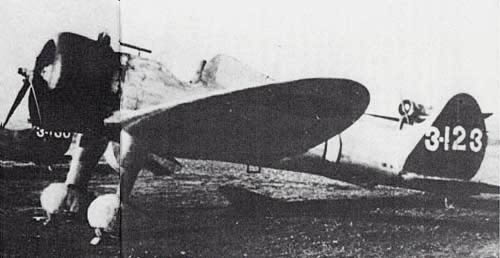

一方、この時点での中国空軍兵力は八月八日現在、中支、南支地区には南京に偵察機二九、戦闘機一〇、南昌に爆撃機四四、戦闘機五六、広徳に爆撃機一六、戦闘機九、句容(くよう)に戦闘機二四という情報があり、機種は爆撃機はサボイア(伊)、ハインケル(独)、ダグラス、マーチン(米)など、戦闘機はポリカルポフI-15(ソ)、カーチス「ホーク」(米)などの混成軍であったが、その一、二を除いて、いずれも性能的に当時すでに二流機とみられており、陸攻隊員たちは、九六式陸攻の高性能の前には問題になるまい、と士気高いものがあった。

|

|

|

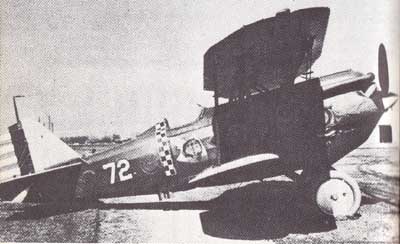

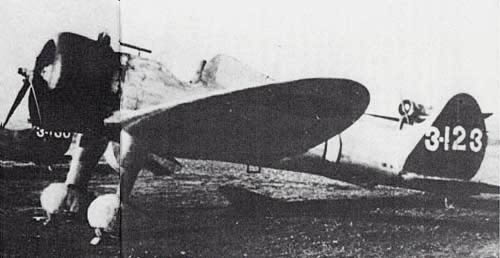

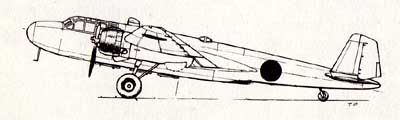

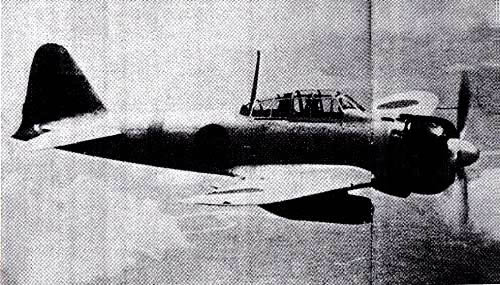

中国空軍の戦闘機隊は外国製の寄せあつめだったが、陸攻隊に大損害をあたえた。

ソ連製のI ―15 (左)とアメリカ製のカーチス「ホーク」(右) |

3 鹿屋航空隊が先陣 top

八月十二日、第三艦隊司令長官から海軍中央部に「上海四周の情勢は一触即発の危機に瀕せり」との報告があり、それを傍受した一連空では、司令官命令によって大村、台北両基地の陸攻隊に二四時間待機を命じ、いつ何時でも出撃可能の態勢に入った。

さらに翌十三日には、中国空軍南昌飛行場の第10、第19爆撃中隊および吉安飛行場の第30爆撃中隊が、それぞれ出撃準備中との情報が入った。

これにたいして第三艦隊は、先制攻撃を加えるべく、十三日一一五〇(午前十一時五十分、海軍式の時刻表示。以下同様)に翌十四日の攻撃予定命令を下したが、この中で一連空にあたえられた任務は南京、南昌両飛行場の爆撃であった。

しかし、不幸にも十三日には、南シナ海に九六〇ミリバールの強力な台風があって北上していたため、大村基地の木更津航空隊は、十四日の作戦は不可能とみられ、やむなく第三艦隊は十三日深夜になって作戦を変更、木更津航空隊は十四日○五三〇の天候回復まで攻撃を保留することとした。

|

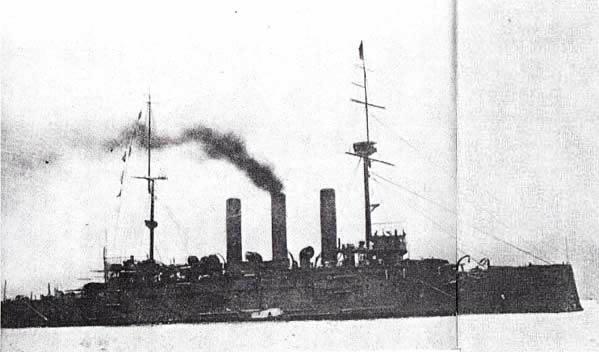

中国空軍に爆撃された第三艦隊旗艦「出雲」

|

ところが、この一日の遅れが不幸な事態を招いたのである。

十四日一〇五〇、中国空軍は戦爆連合で上海地区を空襲し、戦闘機三機と爆撃機数機が上海陸戦隊本部を爆撃し、その直後に爆撃機五機が呉淞(ウースン)沖に停泊中の第八戦隊を、また一一二二には爆撃機三機が第三艦隊の旗艦「出雲」をそれぞれ爆撃し、午後の来襲も加えて、結局延べ約四〇機がわが艦艇や陸上部隊に攻撃を加えた。

この時、上海共同租界にも爆弾数発が落下し、死者数百人を出したため英米仏各国駐支大使が中国政府に厳重抗議するという事態となったが、海軍陸戦隊員にもかなりの死傷者があった。

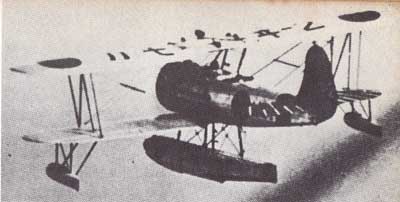

幸い艦艇の被害はなく「出雲」の艦載機九〇式二号水上偵察機一機は果敢にこれを迎撃して、その一機を撃墜した。 |

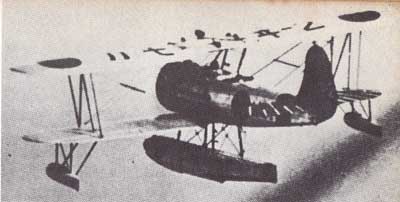

「出雲」搭載の九〇式水上偵察機は、ゲタばきながら敵戦闘機を撃墜した

|

この日、台風はまだ海上にあったが、次第に勃海(ぼっかい)湾方面にぬける気配を示していた。

第三艦隊は、この非常事態にのぞんで使用可能の兵力で即時、上海周辺の敵航空基地を攻撃することを決意した。

台北基地にあった一連空司令部は十四日朝、第三艦隊司令部に

「われ(鹿屋航空隊)出動準備完成、命を待つ」と打電、待機していたが、一三〇〇、第三艦隊命令

「第一連合航空隊(台北)は、ただちに発進、杭州および広徳を攻撃せよ」

を受信するや全勢力一八機を二分して、飛行長・浅野少佐指揮の九機に広徳、飛行隊長・新田少佐指揮の九機に杭州を、それぞれ攻撃させることとした。

両攻撃隊は各機二五〇キロ陸用爆弾一、六〇キロ陸用爆弾六を搭載、一四五〇に、相次いで台北の松山基地を発進した。 台北〜杭州間は約六二〇キロである。

しかし台風の余波はなおのこり、天候は北に行くほど悪化して、台湾海峡上空は雲高約五〇〇メートルであったが、大陸に入ってからは、しばしば雲中飛行となり、このため編隊飛行は不可能となって小隊ごとに別れ、なかには単機に分散する機も出てきた。

目標付近の天候はさらに悪く、雨天で雲高一五〇〜二〇〇メートル、視界も極めて悪く爆撃照準も困難な状況で、対空砲火のなかを復航して爆撃運動をやりなおした機もあったという。

この日、杭州攻撃隊は一八二〇に杭州市郊外の筧橋(さんりょう)、喬司(こうし)両飛行場に、広徳攻撃隊は一九四〇に広徳飛行場に、それぞれ低空で進入、攻撃したわけであるが、確認された戦果は、次の通りだった。

筧橋――格納庫と工廠に二五〇キロ弾各一発命中、工廠火災、格納庫外の飛行機爆破数機。

喬司――格納庫と火薬庫に各二発命中、火災、格納庫外の大型飛行機二機爆破。

広徳――格納庫二棟に三発命中、格納庫外の飛行機十数機爆破。

悪天候中、しかも日本本土基地からの攻撃作戦は、敵としても予想外であったに違いない。その点、この奇襲は成功したといえる。

ただ悪天候のため編隊が分散し、単機または小数機がバラバラに目標上空に進入する形となったので、あとから進入した機は、第一波の攻撃後あわてて離陸したと思われる敵戦闘機の迎撃を受けたのは当然であった。

筧橋飛行場を攻撃したうちの二機は、敵のカーチス「ホーク」など十数機の戦闘機と交戦し、二機を撃墜し三機に損傷を与えたが、一機(機長・大串三等航空兵曹)は、七〇発の被弾によりエンジン一基停止、電信機も使用不能となった。

しかし奇跡的にも乗員および燃料タンクには被弾がなかったため、単機で夜間の片舷飛行を続け、無事に基地に帰投した。

この沈着冷静な行動は、軍のみならず、広く一般に公表されて大きな感動をよび、弾痕生々しい機体は東京の海軍館に展示されて国民の戦意昂揚に一役買った。

筆者も見学したが、機体はごく初期の一一型だったようで、プロペラは木製固定ピッチ四枚羽根、主翼外板の一部がユンカース式の波板張りだったことを、いまでも鮮明に記憶している。

一方、この日の作戦での鹿屋航空隊の損害は、次のようであった。

まず、杭州攻撃隊のうち二機は、まだ目的地に達しないうちに編隊から分離し、そのまま消息を絶って未帰還となった。

また他の一機は燃料タンクに被弾したため燃料欠乏し、ようやく台湾最北の基隆までたどりついて港内に不時着したが、夜間のこととて救助が間に合わず、乗員の生命は機体とともに水没して失われた。

結局、この作戦では、鹿屋航空隊は全勢力をもって出撃した一八機のうち四機(大串機を含む)、三クルーを失うという、かなりの傷手を受けたことになる。

4 木更津隊、南京を襲う top

鹿屋航空隊が初の渡洋爆撃作戦を敢行した八月十四日夜、第三艦隊司令長官・長谷川少将は翌十五日の攻撃命令を発して、一連空の台北所在部隊は南昌、大村所在部隊は南京を爆撃することを命じた。

十五日一二〇〇(正午)、台風の中心気圧は九八七ミリバールとややおとろえたが、上海北方一六〇キロにあって北西に針路をとっていた。中心から半径二〇〇キロは暴風圏内にあり、南京はまさにその圏内、南昌付近も余波を受けていた。

一方、軍令部情報によれば、この日の南京と南昌の中国空軍兵力は、次の通りと予測された。

南京――第8戦闘中隊(九機)、第4、第5、第16偵察中隊(約三〇機)。

南昌――第21、第22、第24、第25、第28戦闘中隊(約四〇機)、第13偵察中隊(七機)、重爆撃機若干機。

この日、大村基地の木更津隊は一三〇〇の南京到達を予定して、全勢力二〇機(定数二四機中四機は未着)に燃料を満載、各機六〇キロ陸用爆弾一二発ずつを搭載した過荷重状態で○九一五、大村基地を発進した。

攻撃隊は二個編隊で、第一編隊長・林田少佐、第二編隊長・平本少佐、飛行長の曽我少佐は参加せず、攻撃隊を見送るとただちに横須賀いらいの愛機、八試特偵に乗って、帰投基地の済州島に飛び、ここで攻撃隊からの通信を待っていた。

大村〜南京間は直線で約九六〇キロ、巡航速度で約四時間であるが、東シナ海の中部付近からの天候は予想以上に悪く、大陸に接近するにつれて風は強まり、雲高はますます低く、視界は悪化したため、各中隊は分離し、別行動をとらざるをえなくなった。

しかも上海上空を通過後、蘇州上空で待ち受ける中国空軍カーチス「ホーク」戦闘機約二〇機の迎撃を受けたが、これを強引に突破し予定より一時間半以上遅れて、一四五〇から一五三〇の間に目標南京上空に到達、高度二〇〇〜五〇〇メートルの低空で南京郊外の大校場および明故宮両飛行場を攻撃した。

済州島基地では一二三〇頃から木更津航空隊司令の竹中龍造大佐や曽我飛行長が、攻撃隊からの通信を待っていたが、二時間以上たっても、どの機からも、何の通信も入らない。

これは何か予想外の事態が起っているのではないか、と曽我少佐は不吉な予感にかられた。

そのとき、電信員が叫んだ。

「飛行機から電報が入りました!」

通信員は手ばやく暗号書を引く。

「われ爆撃終了。二小隊二番機、火災を起して墜落」

「われ一番機と分離、単機帰途につく」

「われ空戦中、敵戦闘機三機」 |

中国の都市を爆撃する九六式陸攻11型

|

次々とあわただしく入る電文によると、攻撃隊にかなりの混乱が起っているらしい。

機上で戦死者や負傷者が出た、との報告も入ってくる。

基地からの呼出しに、全く応答のない機も四機ある。

電信機をやられたか、ほかに何かの事故が起ったのか?

基地では暗い想像しか浮かばなかった。

しかし、とにかく攻撃は終ったのだ。

真夏の太陽もようやく地平線に近づいた頃、西の洋上の雲間から、遠くかすかな爆音が聞えてきた。

飛行場に飛び出した基地の人々の目に、ポツリと黒い機影が一つ……数分おいてまた一つ……。

やがて機影はその数をまし、最初の一機が着陸する。胴体下の垂下銃塔(乗員の昇降口を兼ねている)が降りる。

最初に出てきた搭乗員が重傷者らしい戦友をかつぎおろして救急車に運びこむ。

次々と着陸する飛行機は、どれもものすごい被弾ぶりだ。今日の戦闘の激烈さが一目でわかる。

とりあえず戦死者の遺体を天幕内に収容し、到着順に搭乗員から戦闘報告を受ける。

日没までに帰投した機は一三機、まだ七機が帰らない。 |

陸攻隊の爆撃をうける中国の都市

|

夜間着陸設備が用意され、滑走路両側のランウェイ・ライトと進入角指示燈が点燈される。

未帰還機も気になるが、すでに司令部からは明日の南京攻撃命令が出ている。その準備もしなければならない。

まず第一に、これらの被弾した機体の応急修理をしなければ、明日の作戦そのものが不可能だ。

やがて夕闇の中から「金星」独特のヒーンという爆音が聞えだし、赤と緑の翼端燈が基地上空を流れる。

一四機目、ついで一五機目……。

そして、さすがの航続力を誇る陸攻でも、最早その限度と思われる二一〇○すぎ、一二時間にわたる悪戦苦闘のすえに田中大尉機が帰ってきたが、残る四機は、ついに再び姿を見せぬまま、短い夏の夜は明けた。

この日の攻撃の戦果は、南京の大校場、明故宮両飛行場の格納庫などの諸施設数棟を炎上させ、格納庫外の飛行機約一〇機を爆破、空戦でも敵戦闘機数機を撃墜した、と報告された。

しかし、出発前に詳細に打ち合わせてあった爆撃時の隊形、進入針路、爆撃目標、爆撃後の写真撮影などの計画は台風、悪天候。そして敵戦闘機と地上砲火によって、それらはすべてご破算になってしまった。

勢いこんで出撃した搭乗員たちにとっては、まことに苦い初陣の味であった。

翌十六日の南京再空襲は、すでに下命されている。

被弾した機体の応急修理に整備員たちは夜を徹して努力したが、結局再出撃可能の機は、わずか九機だけになってしまった。

5 二〇三高地攻撃の心境 top

一方、この日に南昌攻撃の命を受けていた台北基地の鹿屋航空隊は、前日(十四日)の戦闘で三機を失い、一機は大破で使用不能(大串機)となっていたが、残る一四機を全機動員して発進、南昌へと向かった。

しかし、この日も海上の天候こそやや回復していたが、目的地に接近するに従って天候は悪化し、雲は低く、にわか雨があり、視界も悪くなったので、またも編隊は分散してしまった。

そのうえ、台風による豪雨のため南昌付近は洪水になっており、地形の判定が困難で目標発見に一〜二時間もかかり、南昌飛行場上空に到達して爆撃を行なったのは一四機中の八機だけであった。

しかも、この間に敵戦闘機に迎撃の時間的余裕を与えてしまい、空中戦で敵戦闘機約一〇機のうち、三、四機を撃墜したが、攻撃隊側の一機も修理不能の損傷を受けた。

この攻撃の戦果は、南昌飛行場格納庫などの施設数ヵ所を炎上させ、地上の飛行機十数機を撃破した。

この日の攻撃について、新聞(東京朝日十六日朝刊)では「荒天の支那海を翔破・敵の本拠空爆」「長駆・南京南昌を急襲・敵空軍の主力粉砕・勇猛無比・我が海軍機」の大見出しで、海軍当局の発表を次のように伝えている。

| 「(十五日午後九時、海軍省公表)昨十四日夕刻、暴風をついて杭州・広徳の爆撃を決行したわが海軍航空部隊は、本十五日〇〇機をもって大挙遠征、南京および郡陽湖西南南昌を急襲し、おりからの豪雨を縫うて視界約一〇〇〇メートルの悪天候の中に、あるいは僚機あい見失いつつも、それぞれ敵の航空根拠地をさぐりあて、正午頃より三時頃にわたり、極めて低高度において果敢有効なる爆撃を行ない、敵に莫大なる損害を与えたり」 |

「(上海特電十五日発、海軍武官室、午後六時半発表)

一、本日正午ころ海軍○○空襲部隊は猛烈なる悪天候をおかし、シナ海の怒濤数千キロを往復、風雨中の南昌を空襲し重爆弾数十個を投下、おりから地上に待機中の敵機約数十機を撃破、いずれも無事帰還せり。

一、午後わが海軍○○空襲部隊は、往復数千キロのシナ海を突破し、敵の首都南京飛行場を空襲し多大の損害を与えたり。

敵は無電台を通じSOSを発し各地に応援を求めていたが、情報によれば蒋介石は周章狼狽し、首脳部と首府移転を謀議中と伝えらる。なお、わが飛行機は全機帰還せり。……」 |

海軍省発表はさすがに控え目であるが、現地発表は相当ひどい。

船舶などの遭難信号であるSOSを地上無線局が発したというのもおかしいし、第一この発表時刻では、済州島基地では気をもみながら帰投してくる攻撃隊を待っていたわけだから。

「全機帰還」はおろか、戦果さえ確認できていなかったはずである。

蒋介石のくだりは笑い話でもすむが、このような予定の作文が一般にあたえる誤った印象は軽視できない。

現に朝日新聞は同一紙面に解説をのせ、次のように述べている。

| 「……かくて両日間に、たちまちシナの制空権を、ほぼ把握することができて、上海租界の安全を期しうるようになった」 |

しかし、これで中国空軍が壊滅したのではない証拠に、翌十六日一一三三頃、中国空軍の軽爆撃機七機は、再び上海を攻撃、港湾施設や陸戦隊方面を爆撃し、総領事館や警察、日本郵船などは命中弾を受けてかなりの損害と死傷者を出した。

もちろん、海軍当局は十四、十五両日の攻撃だけでは成果不十分とみて、十五日夜には第三艦隊司令長官から翌十六日の航空作戦に関して一連空に、「可及的すみやかに発進、木更津空は南京、鹿屋空は句容と揚州を爆撃せよ」との命令を発した。

この下命は、二日間の死闘によって、人員も機材も疲れはてていた両航空隊にとって、苛酷とも思えたであろうが、鹿屋隊は一三機を出撃させ、六機が句容(くよう)を、七機が揚州を攻撃した。

句容攻撃隊は敵戦闘機二〇機に迎撃され、これと空戦を行ないながら格納庫外の飛行機十数機を爆破、戦闘機一三機を撃墜したが、攻撃隊も二機を失い、うち一機は飛行隊長・新田少佐機であった。

また揚州攻撃隊は、各小隊ごとに分散して単機爆撃を行ない、地上で九機爆破、迎撃する戦闘機五機との空戦で、その二機を撃墜したが、ここでも攻撃隊は一機を失った。

木更隊は、済州島基地から九機を出撃させ、前日に続いて南京爆撃に向かったが、この方面の天候が不良だったために目標を蘇州に変更し、地上の一機に損害を与えて帰還した。

当時の事情を考えて無理な攻撃を強いなかった指揮官の判断は立派だったといえる。

こうして八月十四日から三日間の作戦によって、鹿屋航空隊は新田飛行隊長以下五組、木更津航空隊は四組のクルーを失い、搭乗員の戦死者は六五名に達した。

また未帰還機は鹿屋隊五機、木更津隊四機、ほかに鹿屋隊の三機は水没および修理不能の大損害により使用できなくなり、十七日現在の出撃可能機数は鹿屋隊一〇機(当初一八機)、木更津空八機(当初二〇機)に減少していた。

惨状といってよかろう。

八月十六日付の戦闘詳報を、一連空司令・戸塚大佐は、次のような悲痛な文章で結んでいる。

「十四、十五および本日の空襲において、わが犠牲の大なりしは、不良なる天候をおかし、警戒厳重なる空軍根拠地を強襲せしによるものと認む。

当時、上海方面の情勢は窮迫し、わが空襲部隊の強襲は絶対必要と判断し、あたかも往年の二〇三高地の強襲にもひとしき心境をもって、この種作戦を敢行せり」 |

当局の勇ましい発表に国民が熱狂していたとき、はるか南の基地で司令が、このような血涙の文字を綴っていたことを、当時、何人が知っていたのだろうか。

6 「渡洋爆撃」の意味するもの top

渡洋爆撃の“壮挙”は、この新鋭陸攻攻撃機の運用面、技術面に多くの問題を投げかけた。

それはある意味では「陸攻」の本質にかかわる問題であったのだが、当時、これがかならずしも正しく理解されたとはいいがたい。

渡洋爆撃作戦で実証された九六式陸攻の長距離性能は、一応軍当局を満足させた。

とにかく往復一〇〇〇カイリを越える長距離作戦を、しかも荒天をついて遂行した事実、また目標上空で被弾による片発停止という事態に陥りながら、なお渡洋帰投に成功した機の実績などは、その長距離性能と信頼性のすぐれていることを実証したものである。

中国側としては開戦そうそう、まだ中国大陸に基地をもたない日本軍用機が、海のかなたの基地から飛来して、首都南京をはじめ主要空軍基地に爆撃を加えたことは、確かに予想外のショックであった。 |

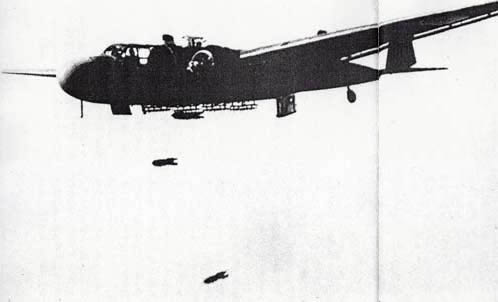

60キロ爆弾を投下する九六式陸攻。上下の銃塔が射撃位置にせりだしている

|

その直後から中国側では、主要各都市に厳重な燈火管制が実施されたといわれるのも、その与えた精神的打撃が大きかったことを示しているものであろう。

しかし、ここまでは九六式陸攻の性能、搭乗員たちの質のたかさと経験の豊富さ、そして中国側の不勉強によるもので、いわば“当然予想できたこと”である。問題は、これから先のことである。

まず、その物的な戦果であるが、八月十四日から三日間に中国側に与えた損害は、地上爆破四〇機、空戦による撃墜一九機、格納庫など地上施設の爆破となっている。

この数字を信頼しないわけではないが、さりとて、これが真実である、という証拠もない。

何故かといえば、爆撃作戦の定石である事前の偵察写真も、爆撃後の戦果確認写真もないからである。

もちろん、当時の緊迫した事情はよくわかる。しかし、冷静に第三者を納得させるには、余りにもこの渡洋爆撃作戦は激情的、いいかえれば余りに日本的ではなかったか。

それを知りつつも、あえて苦悩のうちに決行した戸塚司令が、自ら戦史上の大愚挙といわれている“二○三高地”にたとえた心境は、今となっては聞くすべもない。

おそらく戸塚司令は、軍首脳の余りの無計画、無責任さに胸中が煮える思いであったろう。

粒々辛苦の果てに、ようやく育ちかかった、海軍の陸攻隊の虎の子の新鋭機と搭乗員に、わずか三日間で人員二三パーセント、機材三二パーセントの大損耗を強いた、その結果は、なんだったのだろうか。

蒋介石をふるえ上がらせた、それだけのためだったのか。

この裏面には、新鋭九六式陸攻にたいする海軍の、上から下までの過信があったといえるだろう。

九六式陸攻が悪い飛行機だったというのではない。

だが、軍用機は高性能だけでは通用しない、戦争の道具である。

技術者が世界無比の高性能機を造ったことを、自分の手柄のように受けとめ思い上がった軍人たちは、自己の職分である戦争を、なんと考えていたのであろうか。

陸攻の育ての親の一人である木更津隊飛行隊長・曽我少佐は、第一回南京空襲後の感想を、次のように率直に述べている。

「今朝は、むらがる敵機を優速と防御銃火にものをいわせて、鎧袖一触、ゆうゆう高度一〇〇〇メートル以上の快適な爆弾高度から、地上の格納庫群を、ズラリと並んだ地上の敵機を、ひとなめに爆砕して全機そろって凱歌をあげ、初陣を飾ろうと意気ごんでいた。

それだから、帰ってきた搭乗員たちにとって、今日の戦闘は余りにも想定に外れたものであり、少なくとも、かちどきをあげて、互いに健闘を祝する初陣風景とは、縁が遠いものであった」 |

そして、さらに言う。

「最初に我々が経験した戦訓中、攻撃に参加した半数にちかい九機が、いずれも敵機との交戦または地上からの防御砲火を受けて傷つき、うち四機は火災を起して墜落するという、事前にはほとんど計算に入れてなかった被害と、中国空軍の戦闘機が侮りがたい力をもっているということの二つは、最も重要なものであった。

その第一は、事変前、九六式陸攻が味方戦闘機を仮想的として空戦訓練をしていた当時、陸攻がもつその驚異的な性能、特に当時の戦闘機に匹敵する高速と、全金属製であるということによって、少なくとも九五式艦戦程度の戦闘機との交戦では、最初の一撃は別として第二撃以上を受けることは、ほとんどありえないだろう、という所見が、戦闘機搭乗員から漏されていたことと、全金属製機は木製羽布張りの機体に較べて被弾の対抗性が強く、従って火災発生の可能性は少ない、という二つのことが、陸攻隊にとっては心強い仮説として流布されていた。

また、第二の中国空軍の実力にたいしては、事変勃発まではほとんど未知に属していた。

それまで中国に在勤していた海軍武官には、航空専門家は一人もいなかったうえ、海軍当局も欧米先進国の軍事情報には敏感であったのに、隣邦中国のそれについては、まことに鈍感、消極的であった。

それだから事変突入当初、航空作戦遂行上必要な、信頼できる作戦資料はもちろん、大陸奥地方面の航空図さえ準備されていなかったほどであって、ましてや中国空軍に関するかぎり、ほとんど何も知られていなかった。

中国軍事力全般にたいする蔑視的傾向は、軍隊、いな、国民全体に共通のものであったことは否定できない。

いまや、ここに大きな認識不足と独断とを反省しなければならないことを訓えられたのであった」 |

なんという無知と傲慢であったろう。

そのつけを、自らの血と涙で支払った陸攻隊員たちにたいして、今更いうべき言葉がない。

国民の血を湧かせた「渡洋爆撃」の壮挙は、当事者たちにとってはむしろ、いまわしい悪夢だったようである。

7 陸攻主力論者にもショック top

大西瀧次郎大佐は当時、航空本部教育部長であり、海軍部内では熱烈な航空主兵、戦艦無用論者として知られていた。

大西大佐の主張は、次のようなものであった。

「近い将来、艦艇を主体とする艦隊は、基地航空兵力の威力圏内においては、制海権を保つことはできない。

わが海軍の任務である、西太平洋における制海権の維持には、大型機による基地航空兵力が絶対条件であり、水上艦艇の勢力の多少は問題にならない」 |

この説は、当時としては急進的なものであったが、新鋭陸攻の高性能に心酔した中堅、若手の航空関係者の一部には、卓見として支持者が多かった。

支那事変における陸攻隊の損害が、予想以上に大きいのに驚いた海軍当局は、大西大佐を現地に派遣して調査することとなり、大佐は八月二十日に済州島基地に到着した。

たまたまこの日、一連空司令部から揚州(江蘇省)に敵戦闘機集結中の情報が入り、木更津航空隊に、これを攻撃撃滅せよ、との命令が下った。木更津隊は二個小隊六機編成の攻撃隊で二十一日未明、出撃することとなった。

この時大西大佐は、同行観戦を強く希望し、第一小隊の二番機に同乗した。指揮官機である一番機(機長・入佐大尉)には飛行長・曽我少佐が同乗して○二二〇、月明の済州島基地を出発した。

やがて月は没し、暗黒と薄い雲霧のため揚州飛行場を発見できない。

やむなく第一小隊は目標を浦口に変更して、○六一五に浦口飛行場を爆撃したが、このあたりで第二小隊と分離し、以後、連絡を絶ってしまった。

その後、第一小隊も敵カーチス「ホーク」戦闘機三機と空戦となり、その一機を撃墜したものの、わが三番機も被弾して黒煙をひいて編隊を離脱すると見る間に大爆発を起し、墜落していった。

第二編隊は、その後ついに帰還せず、結局、この日の揚州攻撃作戦は、それほどの悪条件とはいえなかったのに、六機中四機を失うというみじめな結果に終った。

この状況を目のあたりに見た大西大佐は、さすがにショックを受け

「中攻で戦闘機狩りをやらせるのは、本末転倒の戦法だ。一連空司令部に忠告する」

と述べたという。

しかし、軍令部が特使を一連空司令部に派遣し、戸塚司令にたいして強襲緩和を申し入れたとき、司令は「作戦部隊の指揮官として、そのような消極的な作戦指導はできない」とはねつけたというが、開戦以来の敵基地強襲は、一連空か第三艦隊司令長官(長谷川少将)からの発令によって行なわれたはずであり、一連空司令の責任を問うのは、筋違いではなかったろうか。

戸塚大佐の強い語調は、その点にたいする不満の意志表示ではなかったかと思われる。

もちろん、現地部隊が漫然と同じ戦法を繰返して、いたずらに被害を招いていたわけではない。

たとえば八月十九日、木更津隊の南京攻撃では、日没一五分後に爆撃を実施した処、地上砲火の被害も受けず、戦闘機の追撃もなかった。

ところがこの日、鹿屋隊は昼間に高度四〇〇〇メートルから爆撃を行ない、敵戦闘機数機の迎撃を受けて一機を失った。

また翌二十日、鹿屋隊は漢口にたいする早朝攻撃を行なったが、月が没したあとは暗黒となり、地上目標が発見困難で、結局失敗に終った。

このような戦闘体験から、その後は敵戦闘機勢力の強い地域にたいする陸攻隊の攻撃は、薄暮または月明の夜間が有利である、という意見が強くなった。

しかし、夜間攻撃はどうしても昼間攻撃に較べて爆撃精度に劣るうえ、効果を判定できないという欠点がある。

また薄暮攻撃は往路の航法が容易で、目標を発見しやすく攻撃時刻も正確に守れるうえ、攻撃後に戦闘機の攻撃を受けることが少ないという利点がある。

しかし、往路に敵地上空を長時間にわたって行動する場合は、その間に敵戦闘機の迎撃を受けることは昼間攻撃と大差ないし、攻撃後の効果確認の不便なことは夜間攻撃と同じという欠点もあったから、あえて昼間攻撃を避けてはいられない、というケースも多かった。

8 やはり、戦闘機は大敵 top

そもそも、九六式陸攻の性能をもってすれば、敵戦闘機は問題でない、という思想が生じたのには、次のような理由があった。

まず本機の制式採用当時の実用戦闘機であった九五式艦上戦闘機は最大速度一九〇ノットで、新鋭陸攻の一八八ノットよりわずか二ノットの差しかなく、これでは余程有利な高度差からでなければ有効な攻撃は行なえない。

また第一撃で戦闘機の高度が下がってしまえば、再び追いつけないだろうといわれ、また事実その通りだった。

九六式陸攻よりも五ヵ月遅れて制式採用となった九六式艦戦(A5M1)は、最高速度二一七ノット(四〇二キロ/時)で、当時としては世界のトップレベルの性能をもっていた。

九六式艦戦が最初に配属されたのは昭和十一年末、大村航空隊であったが、翌十二月四日に行なわれた佐世保鎮守府の防空演習で、攻撃側の鹿屋航空隊の九六式陸攻にたいし、防御側の大村隊の九六式戦は一撃も加えることができず、攻撃側の一方的勝利に終った。

「九六戦さえ敵ではない。まして支那空軍のボロ戦闘機など」

と、陸攻隊の意気は大いに上り、戦闘機無用論はぬきがたい信仰にまで高まってしまった。 |

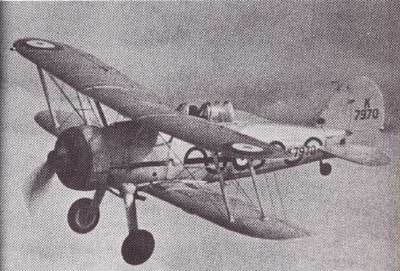

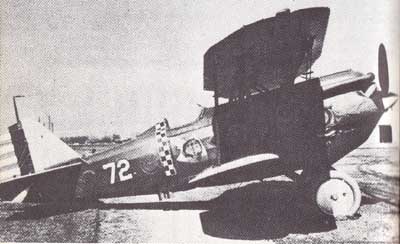

九五式艦上戦闘機:日本海軍最後の複葉戦闘機だった

九六式艦上戦闘機:空母機としては世界最初の低翼単葉機である

|

しかし、この演習で戦闘機が迎撃に失敗した主原因は、警戒組織や警報通達方法の不備による遅れや、戦闘機と基地および戦闘機相互の指揮通信の不具合にあったといわれ、飛行機の性能や搭乗員の錬度ではなかった。

まして攻撃側も目標付近の地形や天候その他は知りつくしており、思うままの攻撃をかけることができるから、有利なのは当然である。

ところが実戦となれば、そうはいかない。

目標付近は味方には未知の空域であるが、敵にとってはホーム・グラウンドである。

特に支那事変当初のように、こちらに事前の偵察行動はおろか、ろくな航空地図さえない情況では論外であろう。

これを荒天のせいにするのは、理由にならない。

荒天なら敵の行動も制限されるからである。

それに、爆撃隊にとって、最も危険なのは、目標に近接して爆撃行動に入ったときである。

この時には、いかなる高速機といえども、編隊を緊密に組み、重い爆弾をかかえたまま巡航速度で一定の高度を保った水平直線飛行を続けなければならない。

特に九六式陸攻のように極度に抵抗を減少することによって高性能をえている機体は一三基の円筒型引込み銃塔を出すことによってスピードは格段に低下する。

一方、敵戦闘機は味方基地のすぐ付近であり、性能が悪くても自国領土内であるから燃料も軽荷で、思いきった行動ができる。

従って、カタログ・データ上で最大速度が数ノットしか違わないなどというのは、何の意味もない数字で、身内同志の演習の情況が実戦にあてはまるはずがないことは、素人でも想像がつく。

これを本気で信じていたとすれば、その単純素朴さは笑止というほかはない。

特に中国のように、懐(ふところ)の深い国では、目標に到達する前に敵地区上空を長時間、堂々の編隊で通過するわけであるから、その行動は敵の監視網によって筒抜けである。

目標とおぼしい地区またはその航路にあたる空域で、敵戦闘機隊が最適の高度、方向で迎撃態勢につく余裕は、十分にある。

このような事情を考えれば、初期作戦における陸攻隊の大被害は、決して予想外ではなかったのである。

|

九六式陸上攻撃機22型は銃座を固定式に改め、上部には二〇ミリ機関砲を装備して防御火力を強化した。

|

9 渡洋爆撃以後 top

二二型は三九九号機以降に生産化され、昭和十三年暮ごろから配備が開始され、昭和十六年二月の六一五号機まで三菱で生産された。

従って、支那事変中期までの主力は二一型だったことになる。

しかし、このような武装強化にもかかわらず、中国側はその対策として前方武装が手薄な弱点につけこんで、前上方、前下方からの反航攻撃に切換てきたため、やむなく九六式陸攻の操縦席直後の両側の窓に七・七ミリ銃一挺ずつを装備できる金具を現地装備して対抗したが、エンジンとプロペラによって射界が制限されて、余り有効ではなかったという。

九試時代の丙案不採用の失敗が、ここに至ってクローズ・アップされてきたわけである。

この欠点は、太平洋戦でさらに問題となったが、これについては後述する。

一方、作戦面では地上作戦の進展に伴って、十一月中旬には木更津隊が北京に、十二月上旬には鹿屋隊が上海へ移動、短距離の作戦には九六式艦戦の援護もつくようになった。

しかし、敵もソ連製I15、I16などを主力とし、これにドボアチン(仏)、グロスター「グラジェーター」(英)などを加えた新鋭戦闘機群を増強し、空戦も激烈化した。

さらに十二月十七日には首都南京が陥落し、新春一月五日には木更津隊が北京から南京の大教場飛行場に移動、一連空司令部もここに進出し、大陸作戦は本格化した。

10 陸攻隊の救世主「零戦」 top

大陸に基地を移動してからの、九六式陸攻隊による長距離進攻作戦については、紙数の関係から一、二例をあげるにとどめておく。

昭和十二年十二月四日、二十一日の両日、木更津隊は北京の南苑飛行場から甘粛(かんしゅく)省蘭州を攻撃した。

当時、蘭州は中国へ供給されるソ連機の中継基地となっており、常時数十機が駐留していて、防空陣も完備していた。

攻撃隊は四日が一一機、二十一日には九機が出撃したが、当時はこの方面の航空図もない情況で、やむなく雑誌「キング」の付録「支那大陸図」を唯一の頼りとして使用したという、信じられないようなエピソードもある。

この地図によれば、山海関から西に延々として続く万里の長城が蘭州まで伸びているので、これを目標として飛べばよい、というわけで、好天の日を選んで決行したが、現実に飛んでみると長城は各所で砂漠に埋もれて、視認できなくなっていることがわかって、あとで笑い話になったという。

この両日の作戦は、きびしい寒気の中を四、五〇〇〇メートル以上(途中に標高四八〇〇メートルの五台山脈がある)の高々度飛行を酸素なしで行なうという苛酷なものであった。

しかもI15、I16十数機の迎撃を排除しながら、各機六〇キロ爆弾一二発ずつを正確に目標に投下し、全機被弾しつつも往復一三〇〇カイリ(二四〇〇キロ)以上を飛びきり、無事帰還するという立派なものであった。

戦果は両日をあわせて大型機一〇、小型機一二を地上撃破、空中戦でI16四機撃墜と記録されている。

昭和十三年二月十八日には、南京に進出した木更津隊の陸攻三機により、四川省の重慶にたいする初空襲が決行された。 |

250キロ爆弾を投下する九六式陸攻11型

九六式陸攻の爆弾架に装着された250キロ陸用爆弾

|

当時、中国政府は漢口にあったが、漢口が陥落しても首都を重慶に移して徹底的に抗戦を続ける、と宣伝していたため「重慶も安全ではないことを思い知らせろ」という意見によって、この作戦が行なわれたものである。

重慶は南京から揚子江に沿って西行約六〇〇カイリニ一○○キロ)、しかも途中には敵の有力な漢口の航空基地がある。

二月十八日未明○四〇〇、快晴の南京を発進した三機は、夜明け前の○六〇〇頃に漢口北側を密かに通過し、一路長江に沿って快翔、一〇〇〇頃に目標の重慶下流の飛行場に到達し、高度三〇〇メートルの低空爆撃を敢行した。

敵戦闘機の妨害も受けずに、帰途は厳寒中の雲中飛行で氷結におびやかされつつ(当時の陸攻には、まだ防氷装置がなかった)一四〇〇、全機無事、南京基地に帰投した。

このように当時は、まだ陸攻の機数が絶対的に不足していたため、一回の出撃機数は少数機にかぎられていた。

地上目標にたいする水平爆撃は、大編隊による一斉投弾によって、目標を覆ってしまうのが原則であり、また対戦闘機空戦も密集編隊による火網によって対抗するのが鉄則である。

しかし陸攻隊は海戦を想定した編制から出発したため、三機を一攻撃単位、二個小隊六機で一個中隊、二個中隊一二機で一飛行隊となっていたため、とかく編隊を分離して単独行動をとりがちであり、これが損害を多くする一因伴っていた。

しかし、昭和十三年六月から戦訓に基いて、大陸作戦専従部隊にかぎって一隊一八機(一個中隊は三個小隊、九機)となり、一航空隊の戦術単位は一・五〜二隊(三〜四個中隊)に改められた(注)。 |

九六式陸攻22型

中国大陸に進出した零式艦上戦闘機11型

|

(注=この編制は翌十四年以降は、艦上機を含むすべての部隊が、一隊一八機制に統一された)

この改編以後は、しばしば大編隊による昼間強襲作戦が行なわれるようになった。

昭和十三年四月一日付で台湾の南部、高雄に陸攻隊が新設されることになり、これに伴って陸攻隊は、次のように増強された。

木更津航空隊 一・五隊(二四機)

鹿屋航空隊 一・五隊(二四機)

高雄航空隊 〇・七隊(二一機)

第二二航空隊 二・〇隊(三六機)

このうち第二二航空隊は、中支方面に常駐していた第二連合航空隊(二連空)に新たに参加して作戦することになった。

この一、二連空が合同して実施した最大の作戦の一つとして、昭和十三年十一月四日、漢口基地の全陸攻兵力七二機による、成都の太平寺飛行場の昼間強襲がある。

この作戦は当時、漢口にしばしば来襲する、中国空軍のソ連製SB3爆撃機が、成都基地から発進していることがわかったために行なわれたもので、総指揮官は一三空司令の奥田大佐、第一編隊は一三空の四個中隊三六機、第二編隊は木更津・鹿屋両隊の各二個中隊の混成三六機であった。

編隊が成都上空に達し、第一編隊が爆撃照準に入った処、下後方からI15、I16約四〇機が追尾してきて、爆撃終了直後に攻撃をかけてきた。

この攻撃で総指揮官機が右翼付根から火を吐き、まもなく空中分解して墜落した。

この日は攻撃隊の損害は四機にとどまったが、司令、飛行隊長(司令機の操縦士)を一度に失った一三空には、手痛い打撃であった。

一三空では、この年の七月頃から新らしい編隊空戦法として、三六機の場合、三個中隊は終始正規の編隊をくずさず、一個中隊を撃攘(げきじょう=撃退)隊として敵の目標となった中隊を援護するように行動し、集中火力の効果を発揮するように訓練していたのだったが、この日は撃攘隊が前方に進出するのが間に合わず、先頭中隊を狙われたのである。

これも、やはり九六式陸攻の機首銃座のない弱点をつかれた悲劇であったろう。

しかし、この日の戦果は、地上で一八〜三〇機を爆破し、その後、中国空軍のSB爆撃機の来襲は、全く途絶えてしまった点から、その成果は大きかったといえる。

その後、昭和十五年七月下旬、零式艦上戦闘機一五機が漢口に到着、大陸作戦に初参加し、九月十三日に一三空の陸攻二七機を援護して重慶を攻撃、爆撃終了後に爆撃機とともに帰投すると見せかけて、再び重慶へ復航した。

ここで敵戦闘機二七機を捕捉、約三〇分の空戦によりその全機を撃墜、わが方は全機帰還という圧倒的な初戦果を収めた。

これ以後、陸攻隊の昼間作戦は極めて容易となった。

十五年九月十三日以降、陸攻隊が大陸作戦から手をひいた十六年八月三十一日までの間に、陸攻隊の昼間作戦は重慶攻撃だけでも三九回実施されたが中国空軍戦闘機隊の攻撃を受けたのは十六年六月八日と七月二十八日の二回だけで、しかもいずれもわが方に損害はなかった。

これは、いうまでもなく零戦隊による航空撃滅戦の成果で、事変初期の陸攻隊による“戦闘機狩り”はいかに大きな誤算であったかが、改めて思いおこされる。

|