|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

3�@��Z�����U�̒a��

�@���a���N�i���O�O�N�j�̂͂��߁A�C�R����O�H�ɂ������āA�o����������@�@�Ƃ����V�@��̐v�w�����o���ꂽ�B

1 ���������@�@�̊J�� top

�@���ꂪ���������@�@�i����j�ƌĂ���s�@�ł���B

�@���̎�����O�����猩��A���ǂ��܂����a���N�ɗ���U���@�i������U�j�̎���w�����s�Ȃ����̂ɂ��ŁA���N�ɂ��̗��U�Ƌ������č����s�Ȃ����߂̗m�㒷�������G�@�A�܂�u����v���v�悵���悤�Ɍ����邪�A���͂����ł͂Ȃ������悤�ł���B

�@�q��{���͎������U���A�q�������╺�����ߑ�ɗv���������߂ɁA�ᑬ�œݏd�ȑO����I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����o������A��������͖��ڂ͒�@�@�ł��邪�A�����I�ɂ͑o�����^�@�̐��\���E���e�X�g���邽�߂̌����@��_�������̂Ǝv����B

�@���̂��ߎO�H�ɏo���ꂽ�v���́A����͎O���i���c�m�A�ʐM�m�A�@�֎m�j�A���q���x���Z�m�b�g�i����L���^���j�ȏ�A�q�������ꔪ�Z�Z�J�C���i�O�O�O�Z�L���j�ȏ�A�������c���u�����邱�ƁA�ȂNJȒP�Ȃ��̂ŁA�ق��Ɏ������U�̍\�����Q�l�ɂ���悤�ɂƂ̎w��������A���̎������O�H�ɂ�������ꂽ�B

�@�O�H�́A�C�R�@�Ƃ��Ă͑o����^�@�̐���o���́A�O�q�̋�O�����U�̂ق��A�吳�\�l�N���珺�a��N�i����܁`�N�j�ɂ����ăh�C�c�̃��[���o�b�n�Ђ���Z�p���������q�^��s����@�삵�������ł������B

�@���������R�@�Ƃ��Ă̓h�C�c�̃����J�[�X�Ђ̋Z�p��������l�����l�����@�i���^�����J�[�X�j51�j�A��O���o�������@�i���^�����J�[�X�j37�j�A����Ɏ��Аv����O���d�����@���A���łɊ����������т������Ă����B

�@�]���āA�������\���Ƃ��Ă̓��[���o�b�n�A�u���b�N�o�[���A�����J�[�X�̎O�Ђ̋Z�p�����ɂ��L�x�Ȏ����ƌo���������Ă����킯�ŁA�����𑍍����ēƎ��̎O�H���Ƃ������ׂ��@�̂ݏo���ׂ������ɂ������Ƃ�����B

�@��������̎���́A�܂��ɂ��̑��e�ł������B

�@�O�H�����̎���ɂ������āA�v�喱�҂ɎႢ�{���G�Y�Z�t���N�p�����͉̂p�f�ł������Ƃ�����B

�@�{�����͓����O�\��A�O�H���Ђ��炢���N�ڂŁA�ŏ��̎O�N�Ԃ͎O�H�����߂Đݒu���������������u�i���a�[�g���j�̐v����ɏ]�����A���̌�A���R�̋�O���d���A��O���o���y���̐v�ɋ����i�喱�҂͒��c�M�l�Y�Z�t�j���āA�C�R�@���肪����̂͂��ꂪ�ŏ��ł������B |

���R��d�����@

���R��O���d�����@

|

�@�]���Đ��͋�́A���蕔��ł��邪�A�q���łȂ��e���ʂɂ킽��L���m���Ə_��ȓ��]�ƁA����ɖ������܂�̑吳����������ɓ��L�̋C����g�ɂ������y�����X�g�ł������B

�@�{�����̐v������s�@�\�\�͌^��s�@����O���C�_�[�A�����Ē��U�܂Ł\�\�Ɉ�т��ė����������ꂽ���_���Ȑ��́A���̍���䒆�w�A�ꍂ�A����Ƃ����w��������킩��悤�ɁA�������������̓������q�ł��邱�ƂƖ��W�ł͂Ȃ��B

�@���Ɯ��������������������q�̃_���f�B�Y���́A���U�V���[�Y�ɂ��N���ɂ�����A���́g�J�b�R�悳�h�����U�̍������l�C�̑傫�ȗv���ƂȂ��Ă���Ǝv���B

�@����ɔ�������̐v�X�^�b�t�ɂ͖{�����̉��ɋv�ەx�v�A�������M�F�A������F�e�Z�t�̏r�˂�������Ă����B

�@�Ȃ��ł��v�ێ��́A�̂��ɗ��R�̌���@�S���i�ߕ���@�@�̐v�ŕs���̖����c���A�܂����͎O�H�����ԎВ��Ƃ��āu�M�������v�u�����T�[�v�̖��Ԃ������ĂāA�O�H���g���^�A���Y�ɂ��i���o�[�E�X���[�Ɉ����グ�����т́A�L���m���Ă���B

�@���������Ⴂ�X�^�b�t���A���{�R�p�@�Ƃ��Ă͂߂��炵������Ȑv�v���ɂ����āA�̂т̂тƘr���ӂ�����������オ�A���{�C�R�@�j��ɐV���𑗂肱�މ���ƂȂ����̂����R�ł͂Ȃ������B

�@���͕��������W�����Ă��邠�����ɂa9���f�ʂ̓����ɂ��ď\���Ȍ����������A���̗D�G����F�߂Ă�������ł��낤�B�ʂ��Ă��̌��ʂ͗ǍD�ł��������߁A�㎎�i��Z���j�͂������A�\���i�ꎮ�j�ɂ����n�̗��f�ʂ��̗p���ꂽ�B

�@�嗃�̍\���́A�C�R����w�肳�ꂽ�������U�i�����U�j�̃��[���o�b�n���ƁA�O�H���Z�p�������������J�[�X���Ƃ��Q�l�Ƃ����S���������Ŏ包�̓��[���o�b�n���́A�����郏�O�i�[�����E�G�u�\�����̗p���A����ƃ����J�[�X���̉��͊O��\���p�����悤�Ȏ�@���Ƃ��Ă���B

�@�O�̈ꕔ�ɔg���g�p������A�⏕�����������d�����i�t���b�v�͂Ȃ��j�Ƃ����_�Ȃǂ̓����J�[�X���n�̋Z�p�ł���B

�@�����R���^���N�́A����܂ł̃A���~�o�ڂ܂��̓u���L�⓺��e�~�߃n���_�Â�����\������E�p���āA�嗃�O�Ɠ����W�������~����e�~�߂��A����ȃp�b�L���O�ޗ��i�A�����J���j�ŃV�[���������̂ł��邪�A�ŏ��̂����͔R���R��ɂ悭�Y�܂��ꂽ�炵���B

�@���̔R���^���N�́A�O�����̂܂嗃�O�̈ꕔ���\�����Ē��ڊO�C�ɂ��炳��Ă��邪�A���̎�@�͍L�H���Ŕ�s���⎵�����U�p�ɊJ���������̂��A���̂܂܌p���������̂ł������B

3 �@�������ăV�b�|���傫�� top

�@��������ɂ͂��܂�O�H�̒��U�V���[�Y�̖ڗ����Ȃ������̈�́A���������̑傫�Ȃ��Ƃł���B

�@���������́A�����܂ł��Ȃ���s�@�̑O�����ƒލ����������ǂ���̂ł��邪�A���̌��ʂ͐��������̖ʐςƁA�@�̏d�S���琅�������܂ł̋����i���[�����g�E�A�[���Ƃ����j�ɔ�Ⴕ�A�嗃�ʐςƎ嗃�̗������ɔ���Ⴗ��B

�@����������A���������ʐς��嗃�ʐςɂ���ׂđ傫���قǁA�����ă��[�����g�E�A�[���Ǝ嗃�����Ƃ̔䂪�傫���قǁA���������̌������悢�B

�@������܂Ƃ߂Ă���킵�����l�𐅕������e�ςƂ����A���̎��Ōv�Z�����B

���������ʐρi�u�j�~���[�����g�E�A�[���im�j�^�嗃�ʐρi�u�j�~�嗃�����im�j

�@����͖͌^��s�@�t�@���ɂ́A�����݂̐��l�ł��낤�B

�@�͌^��s�@�́A��s���ɓ˕��ȂǂŎp��������Ă��A�����������p�C���b�g�����Ȃ�����A�ŗL�̈��萫��������肸���ƍ�������K�v������B

�@����������A�͌^��s�@�̐��������e�ς́A�������������Ƒ傫�Ȓl���Ƃ�̂��펯�ɂȂ��Ă���A���ʁZ�E�Z�`�Z�E���ȏ�A���ɂ͈�E���ȏ�ɂ���������B

�@����ɂ������āA�{���̔�s�@�ł́Z�E�O�`�Z�E�܂��炢�ł���B

�@���R�Ɛ��������ʐς�傫��������A���[�����g�E�A�[���������肷��ƁA�������ďd�ʂ��R�����債�A�K���d���@�̂ƂȂ��āA���\�����萫�������ቺ���邩��A�ނ��됅�������e�ς�K�v�ŏ����ɂ������āA���\�Ƒ��c���̂悢��s�@��̂��]���̐v�҂̎�r�ł������B

�@�Ƃ��낪�A�{�����̒��U�n��́A���̐��������e�ς��]���̌R�p�@��肸���Ƒ傫���A�茳�̋�Z�����U�̐}�ʂ���T�Z���Ă݂�ƁA���������e�ς͖�Z�E�ܔ��ŁA���̂܂܃X�P�[���E���f���ɂ��Ă��\����т����Ȓl�ł���B

�@�����A�{�����͎�L�̒��ł���ɂӂ�āA���悻���̂悤�ɂ����Ă���B

�@�u���U�n�̔�s�@�́A���ׂē����̈�ʂ̔�s�@��萅���������傫���A�@�i�@��̂��Ɓj���O�ɓ˂��o�Ă���B

�@�����A��Z���A�ꎮ���U�̎����ꍆ��������y�̈�l�́A���̂��т��ƂɁA�@�������ˁA�����ۂ��傫���ˁA�ƕ]�����B

�@����͎q���̂Ƃ��͌^��s�@��A�������Ȃ��ƒ��q�悭��Ȃ��A�Ƃ����o���������x�z���Ă�������ł���v

�@���̍Ō�̕����́A�������W���[�N�ł���A���̏؋��ɓ�����L���ŁA�����Ď��̂悤�ɂ����Ă���B

�@�u�������A���͂��̎��A���������ɑS�����_�I�ɐ��Z�����\���ȑ傫���͍̗p���Ă��Ȃ��B

�@�]���̊�����Q�l�ɂ��A�����ł���R�Əd�ʂ�ߖ悤�Ƃ����l������A�w�Z���o������̋Z�t�̐��Z�ʂ�̑�^�����͍̗p���Ȃ������B

�@��������̂܂܍̗p������A�����Ƌߑ�I��s�@�ɂȂ��Ă����낤�Ǝv���ƁA�����̈ӌ���}�������Ƃ��A���X�\���킯�Ȃ����ƂɎv���Ă���v

�@���̑�ʐϔ����̃����b�g�́A�����I�ɂȂ�̂ł����ł͏ڏq���Ȃ����A��q���锪������̎���@�̎��d���߂ɂ��d�S�ʒu��ނƂ������s���J�o�[����̂ɁA�傢�ɖ𗧂��Ƃ����_�������w�E���Ă������B

�@���������͍��E���������̂قڒ����Ɉꖇ�������Ă���A������o�����������ł���B����͊O�`�I�Ɍ���A�{�����̑O��ł��闤�R��O���o���y�����@�̌^���P�����Ƃ����邪�A�{�@�̕��ʌ`���悭����ƁA�G���W���̐��͐������O���������A�v���y���㗬���߂ɐ��������ɂ���悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�Â��B

�@���̗��R�́A�{�@�̂悤�ȗm�㒷���������s�Ȃ��@�ނƂ��Đ�ΕK�v�ȁA�Д���~���̔�s���������P���邽�߂ł���B

�@���̂悤�ɃG���W���̐��͐����O�����ɂ��Ă����ƁA���Ƃ��ΉE���̃G���W�����̏�Œ�~�������ɂ͋@�͉E�ɓ����ӂ낤�Ƃ��邪�A���̎��܂������Ă��鍶�G���W���̃v���y���㗬�́A�߂ɐ��������ɂ�����A�@����t�Ɍ����悤�Ƃ��郂�[�����g�����邩��A�p�C���b�g�������ǂ��g���ċ@��̂ӂ���C�����悤�Ƃ���w�͂́A�����Ԃ�y�������B

�@���̎�@�͊O���@�ɂ��Ⴊ����A�ʂɖ{�@�̃I���W�i���ł͂Ȃ����A�Ⴂ�v�҂̏�����Ƃ��ẮA�悭�䂫�Ƃǂ����z���Ƃ�����B

4 �����ɍ̗p������ꂽ�����r top

�@�傫�Ȑ��������ƑΏ̓I�ɁA�{�����̒��U�V���[�Y�̓����i�⏕���A�����ǁA���~�ǁj�͖ʐς����ɏ������̂������ł���B

�@�����̔�s�@���i����ɂ��������j�A�嗃���������ׂɂȂ��Ă���̂ɂ�������炸�A���̈ꕔ�ł���⏕���⏸�~�ǂ͌��������ł�����̂����������B

�@���̂悤�ȑǖʂ́A����������ꍇ�ɗ��̕t���̕��Ɨ��[�̕��ł͗��f���i�Œ藃�̕������܂߂Ắj�̌`������Ă��܂��A����Η����˂��ꂽ�悤�ɂȂ�B

�@����ł͗��ɂ��ǖʂɂ������ȗ͂������邵�A���m�Ȍ��ʂ��v�Z���ɂ����B

�@����ł������́A�Ȃ�ƂȂ������̐v�ɏ]���A�v���悤�ȑǂ̌����������Ȃ����ɂ́A�ǖʂ̖ʐς��������Č떂�����Ă���Ⴊ�O���@�ɂ����������B

�@�������炢�̎O�H���U�V���[�Y�ł́A�ǂ�����S�̂̌����ɂ������铮���̌����̔�����ɂ��Ă���B

�@�܂�嗃�␅����������ׂɂȂ��Ă���A�⏕���⏸�~�ǂ��A����Ɠ��������Ő�ׂɂȂ��Ă���킯�ł���B

�@�������邱�Ƃɂ���āA���ɂ��ǖʂɂ����Ȃ˂��ꂪ�����炸�A�ǂ̑���͌y���Ȃ�A�ʐς̂��Ɍ������悭�Ȃ�A�܂����Z�����m�ɂł���悤�ɂȂ�B

�@�]���āA����܂ł̌o���I�Ȓl���A�����Ə����Ȗʐςł��y���Ō����̂悢�ǂ�������B

�@��q���邪�A��������̑��c���̗ǂ����e�X�g�E�p�C���b�g���������A�Ȍ�̒��U�V���[�Y���ǂ̌����ɂ��ẮA�����ƍD�]�������̂́A���́u��ׂ̏����ȑǖʁv�̂������ł��낤�A�Ɛv�Җ{�����͉�z���Ă���B

�@��������̓��̂́A�����J�[�X�n�ł����[���o�b�n�n�ł��Ȃ��A���_���ȑȉ~�f�ʂ̃��m�R�b�N�\���ł���B

�@���m�R�b�N�\���Ƃ́A�O�����`�킢�Ƃ��Ă̖�����łȂ��A���̂ɂ�����d�ɑς��鋭�x���ނƂ��Ė𗧂A����g����q�h���̍\���������B

�@���̍\�����̗p�����̂́A�O�H�Ƃ��čŏ��ł��������肩�A�����̓��{�ɂ͂��̋ߑ�I�\���̎������F���ɂ����������B

�@���̂��߁A�ǂ̂悤�Ȍ����̊O���g���A�ǂ̂悤�ɕ⋭�ނ�����ΕK�v�ȋ��x��������̂��A�v�X�^�b�t�͂قƂ�ǎ肳�����Ԃł������Ƃ����B

�@�]���Ĕ�������̓��̍\���́A���Ƃ���l����ΕK�v�ȏ�ɒ��J�ŁA���G�ŁA���x���]���Ă����悤���A�Ɩ{�����͗����ɏq�ׂĂ���B

�@�{�@���d�S���v�Z��肸���ƌ�ނ��āA���̎n���ɋ�S�����̂��A�����炭���̃��m�R�b�N���̂̏d�ʒ��߂ɋN�������̂ł��낤�B

�@�������A���̋M�d�Ȍo���́A���̋㎎�i��Z���j���U�ɂ��X�}�[�g�ȓ��̍\���Ƃ��Ċ�������A�����ɊJ�Ԃ��Ă���B

�@�������u�A������g�r�h�́A���{�ōŏ��̈����ݎ����̗p���ꂽ�B

�@���݂ł͌y��s�@�̈ꕔ�������āA�r�͔�s���Ɉ����ނ̂��펯�̂悤�ɂȂ��Ă��邪�A��������̌v�擖���́A�r�������ނ��Ƃɂ���C��R�̌����ƁA���̂��߂̏d�ʑ����Ƃ��A�ǂ��炪���̋@�̂̐��\����ɖ𗧂��ǂ������A�^���ɋc�_���ꂽ����ł������B

�@���ǁA�{�@�́A�����r���̗p���A���{�ł̂��̌^���̃p�C�I�j�A�ƂȂ������A���̌^���͋ɂ߂čD�]�ł���A��������̑听���̑傫�ȗv���ƂȂ����悤�ɂ����Ă���B

�@�Ƃ��낪�A���ɂȂ��Ă���{���Z�t�́A���̓_�ɂ��Ĕ��ɋ��������L�\���Ă���B

�@�u�O�H�ł́A���̔������U�i����j�ŁA�������ł��r�������߂�A�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@���߂ł���A�Ȃ̂ň����߂��B

�@�������A�ł����@�̂͋r���o���Ă��鎞�������߂������A���x�̍��͋ɂ߂Ă킸���ł���B

�@�������d�ʂ́A�����߂Ȃ��Œ�r�̏ꍇ�ɂ���ׂĒf�R�A�d���Ȃ����B

�@����ł͑S���A�r�������߂Đ��\�����コ����̂ł͂Ȃ��A�����r�̐v�̌P���������ɂ����Ȃ������v

�@���͂̐l�����̓��ɗ␅��������悤�ȁA���ꗬ�̃V�j�J���ȕ\���ł��邪�A�m���ɂ��̋@�݂̂̂ɂ������Ă����A���ꂪ�^���������̂��낤�B

�@�������A����𗠕Ԃ��A���{�ŏ��̈����r�@�\���s��ۂŏd�ʂ������݁A�v�����قǂ̌��ʂ����߂Ȃ������_�ɂ��ẮA�v�喱�҂̃V�r�A�Ȏ��Ȕ��Ȃ���o���\���ł��낤�B

�@��荂���\��_��������A�㎎���U�ɂ����āA���Ⴆ��悤�ɃA�J���������@�\�̈����r�̗̍p���A��ΓI�Ȑ��������߂����Ƃ́A���l�̔F�߂�Ƃ���ł���B

�@�u�����r�̐v�̌P���v�͌����Ė��Ӗ��ł͂Ȃ������̂��B

5 ��������A���Q�̑��c�� top

�@���a��N�i���O�l�N�j�l���\�����A���������@�@�̈ꍆ�@�����������B

�@�Ƃ��낪�A����s�O�̋@�̌����ŁA���̐V�s�@�ɏd��ȃ~�X���������ꂽ�B

�@�{�����̕\���ɂ��u���n�̐v�҂̂قƂ�ǂ��A�K�����������s���A����������B����͋@�̂̏d�ʒ��߂ƁA�d�S�̌�ށv�ł���B

�@���Ȃ킿�A���d�͌v��̎O����Z�L���ɂ������Ď����l��O�Z�L���A�������d�S�ʒu�͎嗃���������̓�܁E��p�[�Z���g�̗\�肪�A�O���E���p�[�Z���g�Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ��e�[���E�w�r�[�̔�s�@�ƂȂ��Ă����B

�@���̌����̈�́A��ɏq�ׂ����m�R�b�N�����̂̏d�ʒ��߂ɂ���A�Ǝv���邪�A������͐v�����͓��ڕ���ɂ��āA�S���l�����Ȃ��������߂ŁA�d�M�@�⏔��̓��ڕ������ނƁA�����͂��ׂċ@�̏d�S�ʒu������ɐύ��܂�邱�ƂɂȂ����̂ŁA�d�S���ŏ��̌v����������ƌ���Ɉړ����Ă��܂������߂ł������A�Ƃ����B

�@���̎��s�́A������o���̂������v�҂���������₷�����Ƃ����A���c���u�̍��������ɕs�����Ă������Ƃ������B

�@��s�@�̓����𑀍삷��@�\�́A�p�C���b�g�̑��Ǘ͂��������o�đǖʂ܂œ`�B���˂Ȃ�Ȃ��킯�����A���̂������ɉ�݂�����➅�Ȃǂ̐L�т�˂��ꂪ�d�Ȃ�ƁA�ǖʂɔ�s���̕���������������A�p�C���b�g�����c����͈�t�������Ă��A�ǂ͗\��̔����������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�����̃~�X�̑�Ƃ��āA�܂��d�S���߂̂��ߋ@��ɉ��̏d����O�Z�L�����ς�A���c�n����⋭�����肵�����߂ɁA�d�ʂ͂���ɑ����Ď��d�l�܁Z�Z�L���������Ă��܂����B

�@�u��Ђ̃e�X�g�E�p�C���b�g����͎U�X���邵�A����A���ɂȂ肻�����Ȃ��Ǝv�����v

�Ɩ{�����͏q�����Ă��邪�A���̔���

�@�u���̔�s�@�́A���̂悤�ɏo�����Ȃ������߂ɁA�������Ă��̗ǂ��_���������ꂽ�ʂ��������v

�ƁA��������ӌ����������Ă���B

�@���̈Ӗ��́A�e�X�g���Ă��邤���ɋ@��̒ލ����������ς܂Ȃ��Ă��A�ǂ��ɂ���ׂ邱�Ƃ��킩��A�{�����̎��_�ł����ʐϐ��������̌��ʂ������ꂽ���ƂƁA���d���߂̂��߂ɕK�R�I�ɔR�����ڗʂ��\���茸�������ɂ�������炸�A�Ȃ��v��������q�����\�����������ƁA���c���u�̍����s����⋭���Ă݂�ƊC�R���̃e�X�g��

�@�u���c���́A�ɂ߂Ă��炵���A�\�����Ȃ��v

�Ɛ�]����A�����̐v���O�̐����������������ꂽ���ƁA�Ȃǂł��낤�B

�@���āA��������͉��C��A�e��������s��ŎO�H�̊��ԑ��c�m�ɂ��Г��e�X�g�����܂��A�܌��\�Z���A�C�R�q��s�������̑]�䏭���Ƌߓ��������̎���s���s�Ȃ����B

�@���̂Ƃ��̊��z��]�䏭���́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�G���W�����n�����Ċ������n�߂Ȃ���A���c���u�A�u���[�L�A�v���y���̉�]�Ȃǂ̒��q�����Ă���ƁA�n���ɂ����̗ǂ���s�@�炵���\�������Ă����B�@�̂́A�y���ɕ������B

�@�O�ǂ̌������\�����Ȃ��A���ɂ��炵�����c�����B

�@�e�X�g�E�p�C���b�g�ɂƂ��đ��c���̂�����Ă��邱�Ƃ́A���������̔�s�@�ɑ傫�Ȉ������o��������B

�@�����Ă���̂͑��c�ւł͂��邪�A�퓬�@�̂悤�ȑ��s�������ŁA�o���̔�s�@�Ƃ͎v���Ȃ��قǎ��R���݂ɔ�B���ׂĂ̐������X�e�B�t�ŁA�ǂ̌��������Ƃ��A�x��Ȃǂ͑S���������Ȃ��B

�@�������ɂ́A�G���W�������ĕ����Ă����Ă���s�@�������ŏ����Ă䂭�悤�ŁA�Ȃ�̕ΕȂ��Ȃ����A�����͂��܂܂ŏ�����ǂ̔�s�@�����y�ŁA�ق��Ă��Ă��ʂ�̎O�_����������Ƃ�����������B

�@����ȑf�K�Ȕ�s�@�́A����ď��߂Ă������B

�@�ň��̃G���W�����~���Ă��e�ՂɕЌ���s���ł��邵�A�r�������ނƋ}�ɑ��͂���Z�m�b�g���������邱�Ƃ́A���܂܂łɂȂ��̌��������B

�@����������ƁA�ߓ������ɂ����ł�����Ă���A�O�H�̐l�X�ɂ߂��炵�����]����悵�A���̑O�r�̑听�����炩���ߏj�������B

�@���̖�A�W�҈ꓯ�ł������j�t�͊i�ʂ̊ØI�̖����������v

�@��Ȃ��̐�]�Ԃ�ł���B

�@�_�̂��炳�Œm��ꂽ���{�C�R�̃e�X�g�E�p�C���b�g����A����Ȃɂق߂�ꂽ��s�@�́A�]�䏭���݂�����u�߂��炵�����v�ƌ����ʂ�A�ɂ߂Ă܂�ȗ�ł������B

�@�Ӓn���������A����s�̂Ƃ��͌y�d�ł��邩��A���̔�s�@�̌��_�ł������d�ʑ���A�n�͕s�����\�ʂɏo���A�������肪��������ė�������������̂ł��낤�B

6 ���ォ�璆�^���U�� top

�@��������͂��̌�A�e�������ɂ�����̎���s���I��A���Z���ɉ��{��ɋ�A���ꂽ�B

�@�{�@�̐����̕��������q��{���̎R�{�i�\�Z�������낭�j�Z�p�����́A�킴�킴�e�������܂ő����^�сA�݂����瓯�悵�Ė����̈ӂ�\�����B

�@���̌�A�J���ꂽ�{�@�̐R����c�̐ȏ�ő]�䏭���́A���̂����ꂽ���\���������A���łɂ����O�����U�A�����i����j���U�́A�Ƃ��Ɋ��҂����ĂȂ�����A���̔�s�@�𗤏�U���@�Ƃ��čĐv���ׂ����Ƃ����������B

�@�܂��Ȃ��q��{���A�q�Ƃ����̈ӌ��𐳎��ɍ̗p���A���̔N�̏��a��N�x����@�v�撆�Ɂu�㎎���^����U���@�v�Ƃ��ē���A���̊J�������肵���B�B

�@����Ȍ�A�{�@�͎������^�U���@�̎����Ƃ��Ă̎����@�ƂȂ�A���̂��u���������@�@�v����u�������^����U���@�v�Ƃ��炽�߂�ꂽ�B

�@�{�@�ɑ������ꂽ�G���W���ł����ꎮ����v�^���C���܁Z�Z�n�͂́A�L�H���̐��삵����s���p�̃G���W���ŁA�M���������������������łɋ����ƂȂ��Ă����B

�@�d�ʂ̂��ɔn�͂��Ⴍ�A���̊v�V�I�ȋ@�̂ɂ͂��悻�����킵���Ȃ����̂������B

�@�]���Ė{�@���甭�W�����������U�ɂ́A����ɂӂ��킵���V�����G���W�����v�����ꂽ�B

�@�K���Ƃ����ׂ��ł��낤�B

�@���p�@�Ƃ��Ă͗���Ɣ��肳��Ȃ���A�����̗��U�̌P���p�@�ނƂ��ĊَR��n�Ŏ������d�˂Ă�����O������U���@�̓��͂ł������O�H�`�l��╡�^��l�C���Z�܁Z�n�͂́A�ŏ������̏ᑱ�o�ŎU�X�̕s�]�ł��������A���̌�A���C���i�ނɂ�Ď���ɒ��q���o���A�U�������Ȃ��o�͂����サ�āA��{�I�ɂ͋ɂ߂ėD�G�ȃG���W���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��Ă����B

|

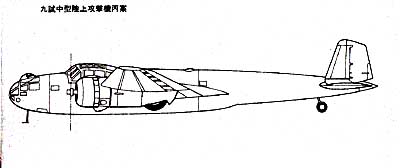

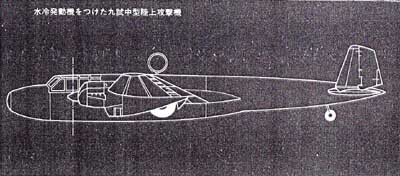

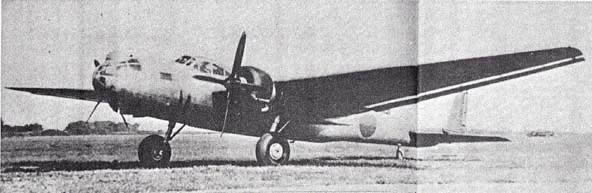

���┭���@�������㎮���^����U���@�i��A�E���j

|

�@�������㎎���U�̊J���v�悪���肵�����_�ɂ����āA���̎O�H�`4�����͂Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�B

�@���ꂪ�A�̂��̌���G���W���u�����v�̌��^�ł���B

�@��O�����U�͎����āu�����v���c�����A�Ƃ����Ƃ���ł��낤�B

�@���̂悤�Ȍv��ύX�̂��߁A���X�����@�I�ȈӖ��̋���������������́A��@�����̐���ɏI�����B

�@�]���āA���̈Ӗ��ł͖{�@�́A���̎g�����\���ɒB���āA���{�C�R�@�j��̃G�|�b�N���C�L���O�Ȕ�s�@�Ƃ��Ė����c���Ă��邪�A��s�@���̂��̂Ƃ��Ă͖{�����݂�����u�ł������Ȃ��v�Ƃ����悤�ɁA�����ɂ����Đ�����Ƃ͂����Ȃ��B |

|

�@�O�q�̂悤�ȏd�ʒ��߂̂��߂ɁA���d�͍ŏI�I�ɂ͌v�����g������������l�����܃L���ƂȂ�A���d�ʎ��Z�Z�O�L���ɂ������ē��ڗʂ͓��L���ƁA�]�葽���Ȃ��B

�@�]���ċ�ꎮ�܁Z�Z�n�͓��ł͖��炩�ɃA���_�[�E�p���[�ł���A�n�͉d�͐��K�Ŏ��E�Z�L���^�n�́A�㏸���Ԃ͍��x�O�Z�Z�Z���[�g���܂ň�Z���l�b�A���p�㏸���x�͎l�Z�Z�Z���[�g���i������������l�j�ƁA�ɂ߂ĕn��ŁA�ݏd�Ƃ���ꂽ������U�̎O�Z�Z�Z���[�g���܂ŋ㕪�O�Z�b�A���p�㏸���x�܈�O�Z���[�g���ɂ������ԗ��B

�@����ɂ�������炸�A�C�R���ǂ��{�@���]�������R�́A���̍ŏd�_���\�ł������q�����\�ŁA���q���x���Z�m�b�g�i��Z�O�L���^���j�ōq�������A���K�����Z���J�C���i��O�l�Z�L���j�A�߉d����O���Z�J�C���i�l�l�Z���L���j�Ƃ����A����܂ł̑S�C�R�@���ōł������ꂽ�l�����������ƂƁA�O�q�̐▭�̑��c���\�ł������Ǝv����B

�@���̂����ꂽ�q�����\�́A�{�@����͓I�ɔ��ɐ������ꂽ�v�ŁA�R�͌W���̏��������ƂƁA�g�R��̑傫�Ȃ��Ƃŏ]���̊C�R�@�̐������͂邩�ɔ����Ă������߂ɈႢ�Ȃ��B

�@���̂悤�Ȕ�s�@�͏��q���̕K�v�n�͂�����������A�킸���ȔR���ł������܂Ŕ�ׂ�킯�ŁA�{�@�̎��d���߂ɂ��R�����ڗʂ̌������A�\���ɕ�������̂ƌ�����B

�@�{�@������Ƃ͂����Ȃ���{���͌����@�ŁA���ڗʂ̂قƂ�ǂ�R���ɓ��Ă邱�Ƃ��ł����̂��A�K���ł������B

�@�����A�{�@���ꑫ�ƂтɎ��p�@��_��������ł�������A���邢�͎��d���߂��v���I�ƂȂ��āA������{�����̖�S�I�v�������Ă�����������Ȃ��B

�@���̓_�A�{�@�͍\���I���s����͓I�����ŃJ�o�[���A�C�R���ǂ̖ڂ�����܂����A�K�^�Ȕ�s�@�ł������Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

�@���̂悤�Ȏ���́A�������v�Ҏ��g����Ԃ悭�킩���Ă����킯�ŁA����̋㎎���U�ł͍\���I�Ȑ����ɏd�_��������A��͓I�ɂ͖{�@�̒������ɗ͕ۑ�����v���j���Ƃ��A�^�̐�����Ƃ��Ċ����������̂Ƃ�����B

�@�{�@�͋㎎���U�̏o������A���Ȃ蒷���ɂ킽���Ĕ�s�����@����јA���@�Ƃ��Ďg�p����A���a�\��N����̓G���W�����O�H�u�k�V�v��╡���l�C�����Z�n�͂ɂ��炽�߁A�ő呬�x�͈�ܔ��m�b�g�i����L���^���j�Ƒ啝�Ɍ��サ���B

�@�܂��A���߂Ė{�@�Ɏ��p�����Ƃ��đ������ꂽ�X�y���[���������c���u���A�ɂ߂Đ��їǍD�ōD�]�ł������B

�@�A���@�Ƃ��āA��Z�����U�̓n�m�����̑O��Ɋ��Ă��邪�A���̌�A�G���W�����̂̂��߂ɒ��茧�ܓ����ɕs�����A�C�v���Ă��̐��U���I�����B

7 �㎎���U�v�A����b top

�@�㎎���^����U���@�̎���w�������O�H�́A�{���Z�t�̉��ɓ������M�F�A���c�O�u�A���i����e�Z�t��z���Čv��������߁A�v�i�K�ɓ����Ă���͋v�ەx�v�A�����Ȏ��Y���Z�t���Q�������B

�@�C�R���̎����S���҂ł������]�䏭������́A���ɁA

�@�u�������U�̂����ꂽ���c��������ʂ��ƁB����͐펞�ɑ����̑��c�҂��}���{������ɂ������ċɂ߂ďd�v�ȗv�f�ƂȂ�A�܂��P�����̎��̂�h�~�����ɂ��s���ł���v

�@�Ƃ����v�]���������B

�@�v����ɁA���c�̂炭�ȋ@�ނɂ��Ăق����A�Ƃ����Ӗ��ł��낤�B

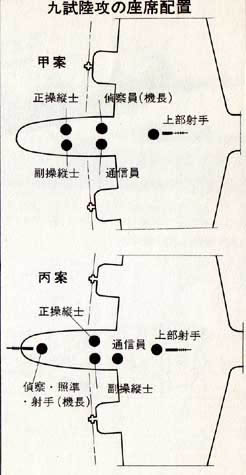

�@�Г����g�J15�h�ƌĂ��㎎���U�̊�{�`�́A�嗃�͔����̂��̂��قƂ�ǂ��̂܂ܗ��p���A���ʐρA���f�ʁA�⏕���ʐςȂǂ͑S�������ł��邪�A���̂͊��S�ɍĐv����A�U���@�Ƃ��Ă̗v���ɍ�����ƂƂ��ɁA�����̎��s���������ēO��I�Ɍy�ʉ����ꂽ�B

�@���̌��ʁA���������S���́Z�E�Z�[�g�������A�f�ʐς������A�܂��e���~�������������ɂ�������炸�A���������㎎���U�̈ꍆ�@�̎��d�́A�킸���l�l�Z�Z�L���A���������O���܃L�����y���d�オ���Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl����B

�@�������U�̋�͓I�����̂�����Ă������Ƃ͑O�ɏq�ׂ����A�{�����͂���ɂ��āA�����q�ׂĂ���B

�@�u�]���A�Ƃ��������������тƎ��ۂ̔�s�����̌��ʂƂ�����Ȃ��������A���̔�s�@�i�������U�j�ł́A���߂ė��҂����ɂ悭��v���A�\��ʂ�̐��\���o�����Ƃ��ł����v

�@����͓��R�̂��ƂŁA�]���̎x���⒣����ˋN���������A���Ȃ��J�����Ƃ����悤�ȋ@�̂ɂ��ẮA�k�ڕ����͌^�ł́A���̂悤�Ȃ��܂������̗̂L�Q��R�𑪒肷�邱�Ƃ͂ł����A�o������̐��Z�ɂ�����Ă����킯�����A�������U�̂悤�ȃ��t�@�C�����ꂽ�@�̂ł́A���@���g�����͌^��������h�Ȃ̂�����A�悭���ʂ���v����͂��ł���B

�@���̓_������㎎�́A����ɋ�͓I�������������A�S�ʓI�ɒ����e���̗p������A�e�������S�����ݎ��Ƃ���ȂǁA�����O�Z�Z�L�����̋@�̂ɂ��ẮA���ߓx�Ǝv����قǂ̋Â���ł������B

�@�����ł͎嗃�㉏�̊O�ɍ̗p����Ă��������J�[�X���g���A����@����я������Y�@�Ȍ�͕����ȃW�������~���ɂ��炽�߂�ꂽ�B

�@�����Ő���������ʐϔ����͂���Ɉ�������߂��A���[�����g�E�A�[���͂قƂ�Ǔ��������A���������͔����̈�Z��ܕ������[�g�������O�E�l�Z�������[�g���i����������~�ǂ��܂ށj�ƎO�Z�p�[�Z���g����������^�����A���������ʐ��i�����ǂ��܂ށj�������̓�E�ܕ������[�g���~��O�E�ꎵ�������[�g���w��ƁA������O�Z�p�[�Z���g�������傫���Ȃ����B

�@����͓��̂������A�@��������Ȃ�A�܂��U���@�Ƃ����C����A�d�S�̈ړ��͈͂��L���Ȃ������瓖�R�̑�ł���B

�@�������A�����̑S�ʐςɂ�������ǖʂ̊����́A���~�ǂ͐��������̎l��E���p�[�Z���g�i�����ł͎l�O�E���p�[�Z���g�j�A�����ǂ͐��������̌l�E��p�[�Z���g�i�����ł͘Z�Z�p�[�Z���g�j�ƁA����ɏ������Ȃ����i�⏕���͕s�ρj�A�{�����v���j���A����ɉ����i�߂��Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�����ł́u�����r�̐v�̌P���v�Ǝ��}���ꂽ�r�����@�\�́A�d�ʑ�������R���������鎸�s���J�Ԃ��ʂ悤�A���̍\���͈�ς��āA���邩��ɃX�}�[�g�ȕЎ��P�x�����ƂȂ����B

�@���̍\���͓����A�ō����̐������ꂽ�I�[�g�o�C�ł������h�C�c�̂a�l�v�̌�փT�X�y���V��������q���g�������Ƃ������A�����ɂ��{�����炵���ڂ̂��ǂ���ł���B

�@�G���W���͑����\��́u�����v�̊J�����x�ꂽ���߂������āA����@�̈ꕔ�ɂ͔����Ɠ�����ꎮ����G���W�������̏o�͘Z�Z�Z�n�́A�ő�o�͎��܁Z�n�͂Ƀp���[�A�b�v���đ������A�����u�����v�G���W���Ɉڍs���邱�ƂƂȂ����B

�@�����Ȃ������̓��ɂ͎包���O���Ɏ�L���r����݂��A�őO���ɕ��̐������c�m�ȁA���̌���Ɏw�����ȂƖ����ȁA�O�㌅�Ԃɋ@�֎m������e��Ȃ������ܐȔz�u�Ƃ����B

�@�������A���̏���z�u�͂��̌�傢�ɝ��߁A�{�@�̏A����x�点��ꌴ���ƂȂ������A����ɂ��Ă͌�q����B

�@���̍��Ȕz�u�ɂ���āA�����͑O����i�嗃�O�㌅�ԁj�A�����i�嗃�㉏���O�j�ɉ~���`�̈����ݎ��e���i�e���E���~���@�e��j��݂��A�܂��嗃�㉏����̓��̉��ʂɌy���i�����āA���̕������J���Ƃ��A�����ɂ����E���~���@�e���z�u�����B

�@�U�������͓��̉��ʂɐ݂������ݑ��u�ɔ��Z�Z�L�������܂��͌܁Z�Z�L�����e�ꔭ�A�܂��͓�܁Z�L�����e���ł���悤�ɂ����B

�@���̑��̎���~���Ƃ��ẮA��O����2����^����ы�l����2�����^�������u�e��A�s����l����^�A�����ʑ���@�i���W�I�E�R���p�X�j��A�{���i�X�y���[���̂��Ɓj�������c���u�ȂǁA������������킪���̍ŐV�@��𓋍ڂ������A����畐���A�ʐM�@�킩��ʕ��A�g�[�A�֏��Ɏ���܂ł��~�������Ɉ��ċ�J���d�˂��������Z�t�ɂ������āA�{���v�喱�҂͐��A

�@�u���{���~���v�҂قǍ���Ȏd������炳�ꂽ�҂́A��i���ɂ͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����B

�@�悭���ނ́A���̕��S�ɑς������̂ł���B���܂ɂ����~���S���҂̓w�͂ɂ������Đ[���h�ӂ�\����v

�@�ƁA�S�����߂��]���𑗂��Ă���B

8 �v�킪�����Ă���̂ł͂Ȃ����H top

�@���a�\�N�i���O�ܔN�j�Z�����A�㎎���^����U���@�̎���ꍆ�@���������A�������A�O�H�̊��ԑ��c�m���q�̒S�����c�ҁE������т̋��͂����āA�e��������s��ŏ���s���A��������ꃕ���̎Г���s�Ɉڂ����B

�@���̊Ԃɍő呬�x�́A�������͂邩�ɏ���ꎵ�Z�m�b�g�i�O��܃L���^���j�^���x��܁Z�Z���[�g�����L�^���A���̍����\�̕З��������B

�@�����ɍq��s�������̋ߓ������A�]�䏭����ɂ���āA���̈ꍆ�@�̗̎���s���e�������ŊJ�n���ꂽ�B

�@�����Ɠ������]�䏭���̎�L������B

�@�u���̐V������s�@�́A��������ƈ���đ��c�ҐȂ��@�̑O���A���v���y�������������O���ɓ���Ȃ��ł���B

�@�E���������c�ҁA�����������c�җp�ŁA�@��������i���S���̂��Ɓj�̗����c�Ȃ̂܂�O�Ɍv��Ղ���t�����A���̔Տ㒆���㕔�Ɏ������c���u�̎w����Ɗǐ��p�s�{�b�g������͔̂����̎��ƕς�Ȃ��B

�@���́A�Â��ɒn�㊊�����n�߂Ȃ���A��s��̓��쑤�ɔ�s�@��U�������B

�@�u���[�L�̌������~���ŁA���������悢�B

�@�@��𐼂Ɍ����ė����_�ɂ������́A������x�@�������܂킵�ė�������Ɉڂ����B

�@�u�[�X�g�v���ԍ��̋��������Ăق�̐��b�ŁA���ԗւ͒n�ʂ��͂Ȃꂽ�B

�@����҂̈�l������ŋr������n�߂��i�{�@�̋r�����@�\�͎蓮���j�B

�@���͌v�͌���Ԃɋ�Z�m�b�g�������B

�@�@����A�b�v�ܓx�ɂ������āA���炭�܂������㏸���Â���B

�@�����͌y��ԂȂ̂ŗ����㐔���ō��x�v�͌܁Z�Z���[�g���������B

�@�E�ɐÂ��ɐ���ƒ��ǐ�̗�����ቺ�ɁA�@�͂���ɏ㏸���Ă䂭�B

�@�⏕�������~�ǂ��������U�����d���A�S�ʓI�ɔ����̂��̉��K�▭�ȑ��c���Ƃ���ׂ�ƁA�����ԏ��肪�Ⴄ�悤�ȋC�����āA�����҂𗠐�ꂽ���̂́A��ܗ��U�ȂǂƂ͒i�Ⴂ�̌y�������B

�@�S�J���x�t�߁A���x��܁Z�Z���[�g���Ő�����s�Ɉڂ�A�u�[�X�g�{��Z�Z�~��������Ŕ�ԂƁA�v�푬���Z�m�b�g�����߂��Ă���B���́A���}���Ȑ���ŋ@��]�A��s��Ɍ����Ă��悢��G���W���S�J�^�]�ɓ������B

�@���c�ւ��y���O�ɂ����Ȃ���X���b�g����S�J�����B

�@�G���W���͐���G���W���Ɠ��̂��Ȃ萺�������A���x�v�͈�Z��m�b�g���w���āA�Ȃ��j�͏������݂ɂӂ�Ă���B

�@����͂܂��A�����̂Ƃ��̍ō����͈�O���m�b�g���͂邩�ɂ�����������B

�@���́A�ނ��뎩���̖ڂ��^���A�v��쓮�ɋ���������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����v���قǂ������v

�@�R�l�炵���A�f���Ȋ�����������Ă��āA�قق��܂������͂ł���B

�@�����Ƌ㎎�̔�s�����̈Ⴂ�́A���̈ꕶ������悭�����Ƃ��B

�@���̈ꍆ�@�́A���Ŋ��������@�ƂƂ��ɉ��{��ɋ�A����A��s�����ɓ��������A�\���ɂȂ��đҖ]�́u�����v��^�i�̂��̓��^�j�������O���@�����������B

�@�������v���y���́A�܂���A�@�Ɠ����ؐ��Œ�s�b�`�l���H���̂܂܂ł������B

�@�O���@�͎��d����A�@�̎l�l�Z�Z�L�������Z�L���A���d�ʂ͓���������܁Z�L�������Z�Z�L�������������A�G���W���o�͂����̘Z���Z�n���i���x��܁Z�Z���[�g���j�A�ő唪�O�Z�n���i�C�ʏ�j�ƌ��サ���̂Ŕn�͉d�͌������A�ő呬�x�͎��m�b�g�ȏ�܂��Ĉꎵ���m�b�g�i�O�E���L���^���j�ƂȂ����B

�@�Ȃ��A���̎O���@�͎����I�ɏ��~�ǖʐς��ꕽ�����[�g���܂������A�l���@�ȍ~�́A�܂����ɖ߂����B

�@���̎���́A�����炭�u�����Ȃ݂̑��c���v�ɂ���������C�R���̋����ȗv���ɂ����̂ł������낤���A�����̌��ʂ͑O��舫���Ȃ����ɈႢ�Ȃ��B

�@�{�����͐S���A���ꌩ�����Ƃ��A�Ƌ��ł��낤�B

�@����ꍆ�@����Z���@�܂ł́A�@�̂͊�{�I�ɓ����������͌n���ɈႢ������̂ŁA�܂Ƃ߂ė�L����B

�@����A��A�܁A�Z���@�\�\�G���W����ꎮ����Z�Z�Z�n�́B�v���y���ؐ��l���H���B

�@���O���@�\�\�G���W���u�����v��^���Z���Z�n�́B�v���y���ؐ��l���H���B

�@���l���@�\�\�G���W���u�����v�O�^��⎵��Z�n�́B�J�E���E�t���b�v�����B�v���y���̓n�~���g���E�X�^���_�|�h���σs�b�`�������O���H���B

�@�Ȃ��ꍆ�@����Z���@�܂ł̋@�̂́A�嗃�Ƀt���b�v���Ȃ��A�܂����̉��ʂ̐����e�����Ȃ��Ȃǂ̓_�ŁA����Ȍ�̋@�̂ƈ���Ă���B

�@�����̎���^���U�́A�̂��ɔ�s�ʐ^���u�C�R�V�s�U���@�v�Ƃ��Č��\����A�ґ��ŌR�͂̃}�X�g�̏�������߂���A�x�m�R��w�i�ɔ�ԋ�F�̃X�}�[�g�Ȏp�����������������B

�@���̓��̂̈�ۂ���u�����^�v�Ƃ������̂����܂ꂽ���Ƃ��A�Ȃ������v���o���ǎ҂��������Ƃł��낤�B

9 �b�������̑�_�� top

�@�ǂ�ȗD�G�Ȕ�s�@�ł��A�e�X�g���ɂ͕K�������ȃg���u��������B

�@�㎎���U�̏ꍇ�A�ŏ��ɖ��ƂȂ����͕̂⏕���̃t���b�^�[�U���ł������B

�@�ꍆ�@�̊e�������ł̎Г��������A�����������ɓˑR�A�v������ǂ�o���قǂ̖җ�ȕ⓮���t���b�^�[���N���Ď~��Ȃ��Ȃ�A����ꓯ�������S�n�����Ȃ������Ƃ����B

�@����͂������ɕ⏕���̃}�X�o�����X�i�ލ���������j��t�����Ĉꉞ���������B

�@���������p���ɓ��������a�\��N�͂��߁A���B���̐V���K���s���s�Ȃ�����Z�����U�ґ��̂�����@���A�A�r�ɖ��Z�����t�߂ŕ⏕���t���b�^�[�̂��߂ɒė�����Ƃ������̂��N���A����Ƀ}�X�o�����X��lj�����Ƃ������Ƃ��������B

�@���̑��A�����n�㊊�����ɔ��ւ��U�����N���Ǝ~��Ȃ��Ȃ錻���i�V�~�[�j��A�ԗփu���[�L�ߔM�Ȃǂ̖������������A��������������ɑقǂ�����A�����̗p�ւ̈ڍs�̓X���[�Y�ɍs�Ȃ�����̂Ǝv��ꂽ�B

�@�Ƃ��낪���a�\�N�H������N�ɂ킽���āA�C�R�����Œ��U�̏���z�u�ɂ��đ�_�����N�����̂ł���B

�@�u�����^�v�̎ʐ^�����\���ꂽ���A��ʂ̍q��t�@���́A���̃X�}�[�g�Ȏp�ɋ��Q��������A����܂Ŕ����@�̏펯�̂悤�ɂȂ��Ă����@��̃K���X����e�����Ȃ��̂Ɋ�Ȋ����������u�܂�ŗ��q�@�̂悤���v�Ǝv�����҂����������B

�@���͂��̔w��ɑ�_�����������̂ŁA���ǂł͈ꉞ�����`�Z���@���b�ĂƂ��A�V���ɋ@��ɓ����e����݂��������i���Ă͐��삳�ꂸ�j�Ə̂��鎵�`��ꍆ�@�����삵�Ĕ�r�������s�Ȃ����ƂƂȂ����B

|

�㎮���^���㔚���@���āF�@����K���X����̃h�[���ɂ��Ď��E���L�������\���i��A�E���j

|

�@�������Č^�ɂ��ĉ������ƁA�@������傤�nj�N�̃{�[�C���O�a29���v�킹��K���X����Ƃ��A�㕔�ɏ����ȃh�[���^�̓W�]����݂��āA�������@���ˎ�ȂƂ��A���E���~���@�e��������B

�@�܂��A�����ݎ��̏㕔�e�����̂ق��A���̉��ɂ��������e����݂����B�G���W���́u�����v��^�A�v���y���͖ؐ��Œ�s�b�`���l���H���Ƃ����Ȃ����A�����@�͎����I�ɊO���̏㔽�p���܂��A�܂���ꍆ�@�́u�����v�O�^�Ƀn�~���g���E�X�^���_�[�h�σs�b�`���O���H���v���y�������Ă����B |

|

�@�o�������@�̋@��ɏe���������̂͂���܂ł̏펯�ł���A�@�̎��͑S���ɂ������Ėh��Ί�̎ˌ����p������Ȃ����߂ɂ͋@��A���̏㕔�A���̉����̎O�����ɏe���������̂����ʂł���B

�@���̏펯�ɂ������āA���̂�����������Ƃ����A���͎ˌ����p�ł͂Ȃ��A���̔z�u�ɂ���Ē�@���Ȃ��@��Ɉڂ邱�Ƃł������B

�@���̘_���ɂ��������b���������x�������̂́A��@���o�g�̉��{��q����̉��������ŁA���̘_�|�͎��̂悤�Ȃ��̂������B

| �@�u��@���܂��͋@���Ƃ��ẮA����̘A���E�w���̗����A���c�Ȃ�O���Ɉڂ��A��@���A�d�M���̐Ȃ��L�����̂̒����ɂ����̂��A�ł��悢�B���̂��߂ɂ́A�@������̎ˊE���]���ɂ���̂��A��ނ����Ȃ��v |

�@����͎�Ƃ��Ďw���^�p�̗��ꂩ��̂��̂ł������i�����̊C�R�ł́A��@���Z���@������ѕґ����ƂȂ邱�Ƃ��`���������j�B

�@���̘_���́A�q��p���̌��������ł��鉡�{��q����ŁA�ĎO�̉�c�Ō������ꂽ���A���������̒�Ő퓬�@�w�����Ƃ��ėL���ȉ����i��j�������b�Ă������x�����A����ɂ������ăI�[�\�h�b�N�X�ȕ��Ďx���҂͘_�|�ɔ��͂������A��ʂ̎Q��҂ɂ͐V���z�̍b�Ă��A�b�s�[�������悤�ŁA���Nj㎎���U�̐��Y�^�́A�b�Č^�Ɍ��肵���B

�@�������炢�{�@���肪���Ă����q�̑]�䏭���́A�����ƕ��Ă��x�����āA�b�Ĕ��Θ_���咣������l�ł��邪�A���̘_�������̂悤�ɉ�ڂ��Ă���B

�@�u�ΐ퓬�@������ۂɂ͍s�Ȃ����Ƃ̂Ȃ������̌P���ɂ����ẮA���c�҂ƒ�@���̂������̘A���ɕ֗��ł���ق����悢�͓̂��R�ŁA���ɋ@������@�����邢�͕ґ��w�����ł���ꍇ�ɂ́A�m���ɍb�Č^���L���ł��������A���̖��Ƌ@��e���K�v�_�Ƃ́A�S���ʌ̖��ł������낤�B

�@�܂����c�҂Ƃ��Ă̊ϓ_���猩��ƁA�b�Č^�͑��c�Ȃ��O���ɏo�����邽�߁A�@�̏d�S�_���炩�Ȃ藣��āA�R�p�@�Ƃ��ẮA���c����s���ƂȂ邱�Ƃ��A���̕��Ďx���̗��R�̈�ł������v

�@���c�Ȃ̖��͂��Ă����A�w���^�p�֗̕����Ƌ@��e���̕K�v���Ƃ͕ʖ��A�Ƃ����]�䏭���̐��́A�m���ɐ��_�ł������Ǝv���B���̎w�E�ɂ���悤�Ɂu�����̌P�����d�����A������y�������v�Ƃ����̂��A�m���ɂ����ł������Ǝv�����A���͍b�Č^�������ɁA���̉���I�����\�U���@�̊����ɗL���V�ɂȂ����C�R�����́A�I�v�e�B�~�X�e�C�b�N�Ȏv�������������B

�@�����炭�ނ炪�u�O���ˊE���]���ɂ��Ă��v�Ƃ������S�̒�ɂ́u�㎎���U�̍����\�������Ă���A�G�퓬�@�Ȃǖ��ł͂Ȃ��v�Ƃ����C�������������ɈႢ�Ȃ��B

�@���̚���́A�₪�Ďx�ߎ��ςɂ����āA���E�̎O����R�ł����������R�̋������t�퓬�@�ɂ����A��ɂ��Ō��������錋�ʂƂȂ�̂����A����́A�̂��̘b�ł���B

�@�Ƃ�����A���������o�܂̖��A�悤�₭���a�\��N�i���O�Z�N�j�O���A�㎎���U�́u��Z������U���@�v�i�f3�l1�j�Ƃ��Đ����̗p�����肵���B |

|

�@�C�R�̔N���̔ߊ�ł������A��n�U�������̒a���ł���B

�@���̃j���[�X�͑S�C�R�ɁA�͋����Z���Z�[�V�����ƂȂ��Ċg�������B

�@����͉��N�̐�́u�����v�u����v�̊��������̋����ɕC�G�����Ƃ�����B

�@�������A���O�ܔN�O��́A�ЂƂ���{�����ł͂Ȃ��A���E�e���̍q��E�̋Z�p�v�V�̔N�ł��������B

�@�C�M���X�̃|�[�J�[�u�n���P�[���v�h�C�c�̃��b�T�[�V���~�b�g�af109���퓬�@�̌��^�ꍆ�@���A���̔N�ɐi���B

�@���ԋ@�ł͂��邪�A�i���̌���@�_�O���X�c�b3���q�@�̏���s���A���̔N���ł������B

�@����ɃA�����J�ł́A�����ɐi���v���I�Ȏl�������������@�{�[�C���O299�i�̂��̂a17�u��̗v�ǁv�̌��^�j���A�ő呬�x�O���Z�L���^���i���x�O�Z�Z�Z���[�g���j�A���e���Z���L������ōq�������O�܃L���A�ő唚�e���ڗʓ�ꔪ�Z�L���Ƃ������ٓI�Ȑ��\���������B

�@�܂���Z���U�����̗p����̈��O�Z�N�O���ɁA�C�M���X�ŏ���s�����X�[�p�[�}�����u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�̌��^�@�́A�퓬�@�Ƃ��Đ��E�ŏ��̎����O�܁Z�}�C���i�ܘZ�Z�L���^���j���}�[�N���Ă����B

�@�V�s��Z�����U�̑O�ɗ����āA���̂悤�Ȑ��E�q��E�̌���ȋZ�p��Ɏv�����͂��A�߂������ɖ{�@���Ό����˂Ȃ�ʁA�ߑ�q���̉Ս�����\�����ďl�R�Ƃ����҂��A�ʂ��ĊC�R�����ɉ��l�������Ƃł��낤���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |