|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

7 基地航空隊、太平洋の戦い

マレー沖海戦以後の陸攻隊の活動を詳細にたどって解析することは、この本のページ数と筆者の能力を越えるものである。

従って、あくまで陸攻という「飛行機」を主体とする本書の性格上、この章は太平洋戦の進展につれて陸攻に要求された数々の課題と、それに対応した陸攻の改造と変化(改良といえないのが悲しい)を追い、それにいくつかの重要な作戦を併記することによって、いわば裏(技術面)からみた太平洋海軍航空戦史を綴ってみたいと思う。

|

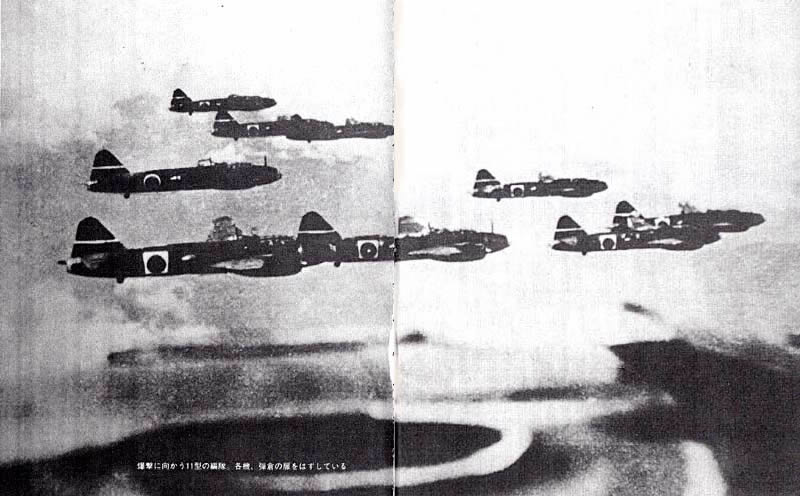

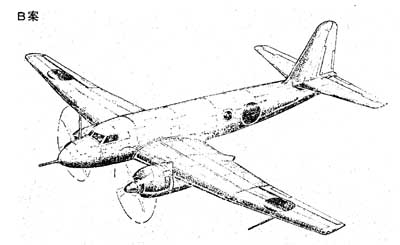

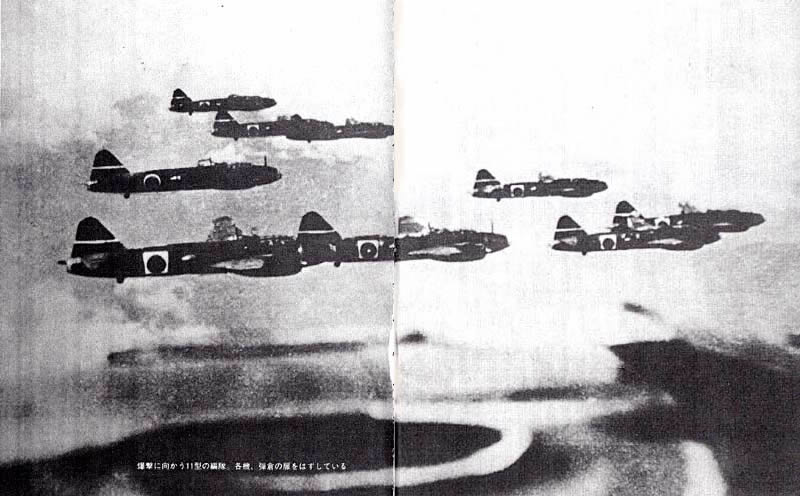

爆撃に向う11型の編隊。各機、弾倉の扉を外している

|

1 マレー沖の夢さめず top

一式、すなわち紀元二六〇一年(昭和十六年、一九四一年)の名の通り、開戦時においては最新鋭機であった一式陸攻一一型に、最初の戦訓による発達型が要求されたのは、開戦後まもなく、敵の高射砲の威力が予想以上であることが判明してからであった。

特にフィリピンのコレヒドール島要塞の高射砲の威力に驚いた当局は、高々度性能の向上を要求し、エンジンを一一型装備の「火星」一一型より過給器を強化した「火星」一五型(二速全開高度五五〇〇メートル)に換装し、胴体側下のブリスター式砲塔を廃した一式二一型が開発され、最大速度は二五〇ノット(四六三キロ/時)/五三二〇メートルに向上した。

二一型は製造番号四〇六号機以降である。

マレー沖海戦の栄光を背負って、翌十七年春頃までの一式陸攻隊は快進撃を続け、その高速、長距離性能を十分に発揮しているようにみえた。

当時の作戦地域であるシンガポール、インドネシア、フィリピン方面の敵戦闘機は「バッファロー」「ハリケーン」、カーチスP40などの二流機であり、前進基地からの零戦隊に守られた陸攻隊は、比較的らくな作戦を続けた。

しかし、艦艇攻撃では、最早マレー沖の華麗な戦果の再現は望めないようだった。

たとえば、ジャワ島攻略作戦中に起ったジャワ沖海戦を見よう。

昭和十七年二月三日、セレベス島のケンダリを基地とする鹿屋空、一空、高雄空の陸攻隊が、ジャワ島スラバヤ沖を航行中の米・英・オランダ連合艦隊(司令長官カレルード・ルマン少将)を発見した。

翌四日○八〇〇、鹿屋隊二七機、高雄隊九機(以上一式)、一空隊二四機(九六式)の、計六〇機の陸攻を爆装して、相次いでケンダリを発進、スラバヤ沖に向かう。

一一二〇、基地から四八〇カイリのカンゲアーン島付近を、マカッサル海峡に向かって北上中の連合艦隊を認めた。

編制は軽巡「デロイテル」(旗艦、オランダ)「トロンプ」(同)、重巡「ヒューストン」(米)、軽巡「マーブルヘッド」(同)、それに駆逐艦八隻で、巡洋艦四隻は単縦陣にならび、その両側に二隻ずつ、後衛に四隻の駆逐艦がついていた。

一一〇五、トールマン司令長官は日本陸攻三六機が近接中、との報告を受けた。

一〇分後、九機四編隊が東北方から進入してくるのを認めた。

この艦隊は近代的な対空兵器が手薄だったため、強力な弾幕を張って敵を迎撃する戦法はとれず、艦列を解いて分散回避運動をするほかはなかった。

この敵艦隊にたいし、鹿屋隊、高雄隊は一二一九から一二〇分にわたって爆撃を加え、その一時間後、ようやく一空隊の九六式が到着、これも「マーブルヘッド」などに爆撃を加えた。

この間に高雄隊の一式陸攻一機が被弾のため墜落、搭乗員とともに失われた。

これが大本営発表によると、次のようになる。

「帝国海軍航空部隊は、……敵蘭巡ジャバ型一隻を轟沈、蘭巡デロイテルを大破まもなく沈没、蘭巡ジャバ型一隻ならびに米巡マーブルヘッド型一隻を中破し、五〇〇〇トン級敵船一隻を撃沈せり。……

わが方、一機を失えり。この海戦をジャバ沖海戦と呼称す」 |

一方、戦後の連合軍側資料によれば、二番艦「ヒューストン」に二五〇キロ通常爆弾一発命中、後部砲塔が大破し、死者五〇名を出したが、通常航海には支障なく、ジャワで応急修理後、再就役した。

三番艦「マーブルヘッド」は六〇キロ爆弾六発を受け、各所が破壊、火災を起し操舵不能となり、死者一五名、負傷者三四名を出した。

しかし、何とか「デロイテル」と駆逐隊に守られてロンボク海峡を南下し、応急修理の後、セイロン経由で五月にブルックリン海軍工廠へ回航した。

他の艦は「デロイテル」が至近弾により軽い損傷をこうむっただけであった。

この海戦については、論評をひかえる。

ただ、精鋭を誇る陸攻隊に、自己過信による戦果確認の不確実さが、すでに兆しているのがわかる。

それにしても、五〇〇〇トン級船舶一隻は、どこからきたのだろう?

もう一つ、戦例を挙げる。

ジャワ沖海戦の直後、インドシナのツドモー基地から鹿屋空本隊の一式陸攻一七機が、やはりトールマン艦隊を長距離攻撃した。

この日、元山空の索敵機がスマトラのバンカ島付近のガスパル海峡で重巡一、軽巡三、駆逐艦六からなる敵艦隊発見の報告があり、サイゴンの第二二航空戦隊司令部は、クワンタン基地の美幌空とクチン基地(ボルネオ)の元山空(いずれも九六式)に出撃命令を出した。

しかし一一三〇頃、小沢艦隊旗艦「鳥海」の索敵水偵から「戦艦一を含む」との報告(誤報)があったため、鹿屋空の一式陸攻にも出撃命令が出された。

鹿屋隊は第一中隊八機、第二中隊九機が各機二五〇キロ陸用爆弾二発と六〇キロ六発を装備して一三二〇に発進、高度三〇〇〇メートル、速度一八〇ノットの経済巡航速度で直行した。

鹿屋隊の到着前に元山隊の九六式陸攻と、空母「龍驤」の九七式艦攻が爆撃を行なっていたが、どちらも大した成果はあげなかったようだ。

鹿屋隊が一八二七に予定地点に到達、敵艦隊を発見したときには重巡(英艦「エクセター」)軽巡(オランダ艦「デロイテル」「ジャワ」、オーストラリア艦「パース」)は駆逐艦とも健在で、約二八ノットの速力で南下していた。

これにたいし鹿屋隊は、まず第一中隊が高度三〇〇〇メートルから重巡を狙って猛烈な対空砲火の中で爆撃を行なったが、投下地点の数百メートル手前で先頭の第一小隊の二番機が被弾し、爆撃手が即死したはずみに投下機の引きがねを引いてしまい、爆弾が落下した。

これを見た後続各機は、指揮官機(第一小隊一番機)が投弾したものと錯覚してしまった。

肝心の投下点にたっして指揮官機が投弾したときには、同時に投弾したのは第一小隊三番機だけで、命中したのは六〇キロ爆弾二発のみ。

第二中隊の爆撃も不成功だったばかりか、全機が被弾し、うち一機は帰途ボルネオ島のジャングル内に墜落炎上し、搭乗員は全員戦死という、みじめな結果に終った。

この日の作戦は、往復で一七五〇カイリ(三二四〇キロ)、一一時間以上に及んだ。

太平洋戦全期間中の、陸攻の最長距離作戦記録であった。

しかし、いかにも労多くして功少い作戦であった。直援戦闘機もいない、近代的な対空装備をもつのは「エクセター」一隻だけという艦隊に、これだけの陸攻と艦攻が襲いかかって、しかも戦果がゼロに近かったとは!

海軍当局は、マレー沖の大戦果に酔って、陸攻の対艦攻撃力の過大評価におちいり、終戦までその夢がさめなかったのではないか。

直衛戦闘機群の増強、対空装備の強化、レーダーの発達と、敵の防御の壁はいよいよ厚くなってゆくのに、いつまでも一式陸攻の“世界無比の高性能”が通用すると思っていたのだろうか?

一式陸攻の悲劇の真の原因は、ここにある。

インテグラル・タンクの功罪などということは、枝葉末節の問題であった。

|

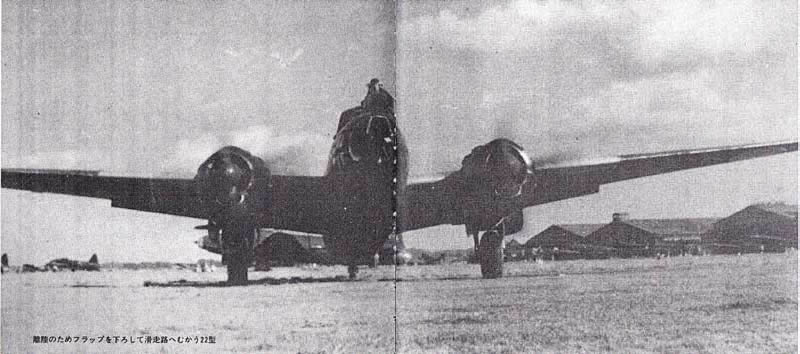

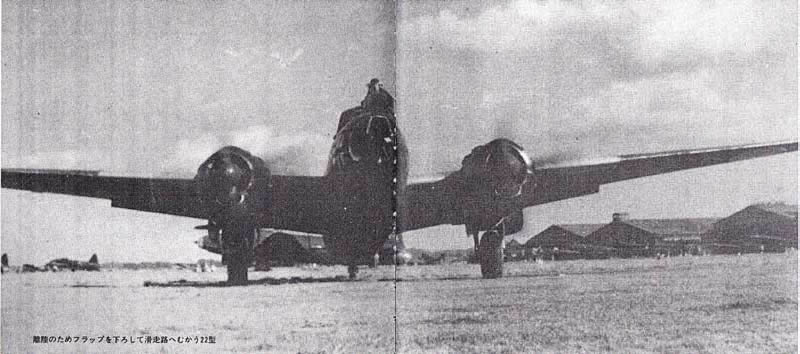

離陸のためフラップを下して滑走路へむかう22型

|

2 G4M2の開発すすむ top

戦局が拡大し、敵も態勢をたてなおして、米第一線戦闘機が陸攻の前に立ちはだかるようになると、心ある者はずっと前から(計画当時から)密かに恐れていた、一式陸攻の防弾装備の不足(というより皆無)が、次第に表面に浮かんできた。

これに対して、最初に行なわれた対策は、翼内のインテグラル式燃料タンクの前後壁と下面(翼外面)に、厚さ三〇ミリのゴムおよびスポンジ・ゴムを張り、また前後壁の外に隔壁を設けて、ここに火災発生時に炭酸ガスを噴出する、自動消火装置をつけた。

この外面からのゴム張りは、空技廠の担当者(堀技術少佐)みずから「極めて拙劣な対策」と自嘲する通り、効果のわりに重量増加が多く、空力的にも悪化し、二五〇ノットの最大速度は五ノット以上低下、航続距離(偵察状態)は、三二五六カイリから三〇八六カイリと、一七〇カイリ(三一五キロ)も低下した。

しかし、機体の生産を低下させないためには、やむをえない手段として二一型(G4M1)の生産が、十九年一月に一二〇二機で終了するまで、全機に実施された。

この対策を実施するにあたって、航空本部は空技廠の堀氏に「重量増加は大でも、やむをえない。

防弾効果は不完全でもよい。

一歩でも防御力を増すことができればよいから、対策を大至急せよ」といったそうである。

自己の不明を棚に上げて、今更、よくもぬけぬけといえたものである。

一式陸攻の最初の本格的な改良型は、昭和十六年秋に計画された二二型(G4M2)であるが、またしても「性能向上型」であった。

これは「火星」エンジンが水噴射の採用などによって離陸出力一八〇〇馬力、公称二速一四一〇馬力/四八〇〇メートルにパワーアップした二一型が完成したので、これを装備する機体として開発されたものだが、馬力向上に伴う総重量の余裕は、まず燃料増加に、ついで武装の強化に振り当てられ、防御力増強は相変わらず見送られた。

G4M2の設計主務は、引続いて本庄技師が担当し、日下部、尾田、櫛部、疋田の各技師が協力した。

M1に較べて主要な相違は、次の通りである。

正規総重量は一三〇〇〇キロ増加の一万二五〇〇キロとし、このために必要な各部の強化が行なわれた。

翼内の固有燃料タンク容量は、従来の四九〇〇リットルから、一気に六四九〇リットルとなった。

この解決策は、東大の谷教授らの研究していた、層流翼型理論をとり入れた新翼断面MAC357に変更し、翼厚をこれまでの一二・五パーセントから一五パーセント(いずれも付根の最厚部)に増して、内部容積を稼いだことにあるが、空気抵抗は、かえって減少したという。

翼端の形も、いくらか変化している。水平尾翼面積は大きくなり、安定を強化した。

エンジンは前述の「火星」二一型で、推力式単独排気管を採用、プロペラはハミルトン式定速式を、住友がドイツから技術輸入したVDM電気式フル・フェザリング四枚羽根に改めた。

M1では、爆装時に開きっぱなしだった爆弾倉に、ややふくらんだ形の弾扉が装備された。

やはり開いたままだと、投下後の空気抵抗が増して、性能低下をきたしたからである。

これはM2の三号機に装備してテストし、生産六五号機から装着することとした。

脚は強化され、尾輪も引込み式となった。

武装は、上方の七・七ミリ銃を二〇ミリ動力銃塔に、機首の七・七ミりも動力操作式に改め、側面のブリスター式銃座を、開閉式の平窓とした。

また前方に七・七ミリ銃の予備銃支持架をつけ、機首の透明窓の面積をずっと広くした。

G4M2の第一号機は、昭和十七年(一九四二年)十一月二十四日、完成審査を終った。

自重は計画値七五五〇キロにたいし七三五七キロと、かなり軽く仕上がったが、その後の相次ぐ変更によって、大幅に増加してしまった。

初飛行は十二月十七日に行なわれ、そのまま鈴鹿へ空輸し、翌年一月には木更津へ空輸、テストののち二月九日に領収された。

ついで試作二〜四号機が完成し、七月から生産機が出始めたが、テスト中に問題が多かったため、さらに五、六号機も試作機としてテストした。

テスト期間中の問題点は、VDM電気式プロペラの不調(生産機ではハミルトン油圧式となる)、エンジンの振動、補助翼の軽さ、弾扉の振動などであったが、これらは次第に解決された。

空技廠の性能テストの結果で、おもしろい数字がある。

Aは第二号機、Bはプロペラをハミルトン式とし、主翼下面に防弾ゴムを張った五号機の場合である。

A 偵察状態総重量一一〇〇〇キロで

第一速 二四八ノット/三〇〇〇メートル

第二速 二五三ノット/五〇〇〇メートル

B 攻撃状態総重量一二五〇〇キロで(二五〇キロ爆弾四発、弾扉なし)

第一速 二二九ノット/二〇〇〇メートル

第二速 二三六ノット/四〇〇〇メートル

実用上昇限度八九五〇メートル

航続距離三〇三カイリ(偵察過荷量一四六三七キロにて)

G4M1より、かえって性能が低下したようにみえる。

しかも、水噴射式エンジンは整備がむずかしく、前線など整備技術の低いところでは、離陸時に思うようにパワーが出ないことがしばしばあった。

たとえば、トラック島で敵艦来襲時に魚雷、燃料を満載して離陸しようとしたと頃、一番機、二番機とも離陸できずオーバー・ランして転覆炎上して、ついに攻撃が中止となるという悲惨な事故さえあった。

しかし生産機では、プロペラの改良、弾扉の装備などによって、性能は前記の数字よりもやや向上したという。

|

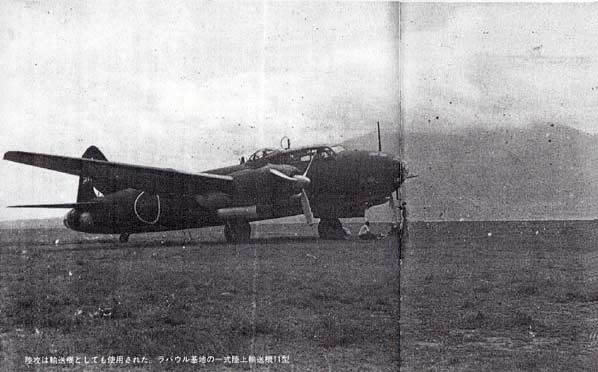

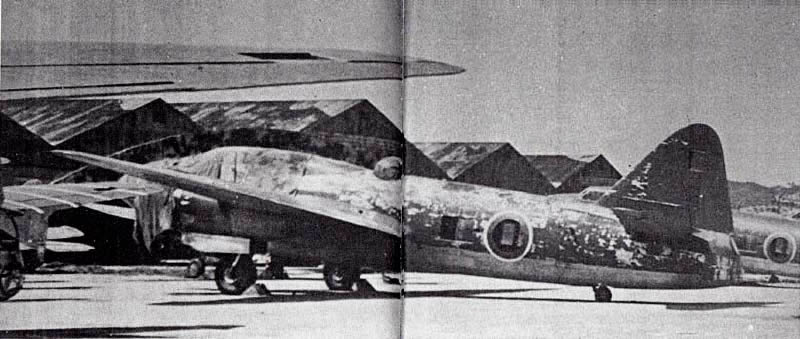

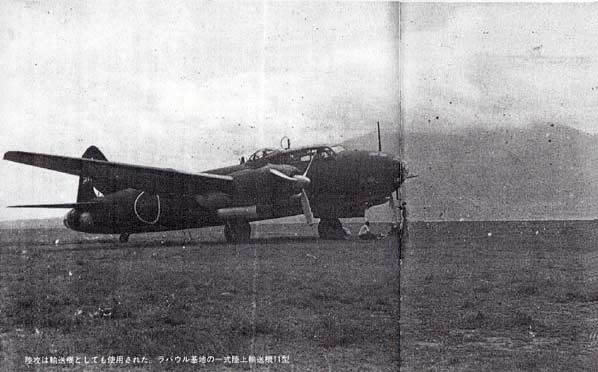

陸攻は輸送機として使用された。ラバウル基地の一式陸上輸送機11型

|

3 勝手気ままな改造要求 top

時期的にやや前後するが、G4M2について、もう少し述べておく。

一式二二型の生産機がラインオフし始めたのは、前記のように昭和十八年(一九四三年)七月からで、二二型の製造番号は二〇〇一号以降であったが、その後、軍は相次いで設計変更を要求し、設計・生産側は右往左往のていで、軍の生産要求に応じるためには、設計変更を最小限に止めねばならず、それがまた軍と衝突する、という有様であった。

たまたま当時の海軍側の担当者が、若い生意気な技術官であったためもあり、

「もうG4は古い。 こんな性能の悪い飛行機は、もう長いことはない」

という口ぶりで、三菱側も感情的になってつい投げやりになり、改修は遅れがちであった。

「よく、日本の商品が外国製品に較べて、実用的考慮がたりない原因の一つは、顧客が文句をいわないためだ、というが、軍用機に関するかぎり、全く別で、こんなに文句の多い客はいなかった。

実に無理難題の連続であった」と本庄技師は戦後、回想している。

実際、当時の軍当局は、自分ではハッキリしたビジョンをもっていないのに、現実の戦局からある要求を生じると、すぐそれを計画要求に仕上げて改修を発令し、また現地から別の要求があると、それまでとの矛盾もかえりみず、改修を強要する、といった具合であった。

そのため、改修をしても後手後手に回って効果が少く、生産を阻害するばかりであった。

|

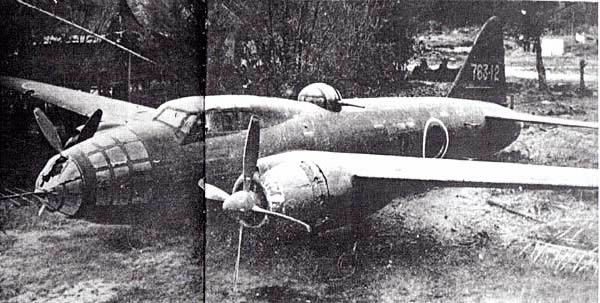

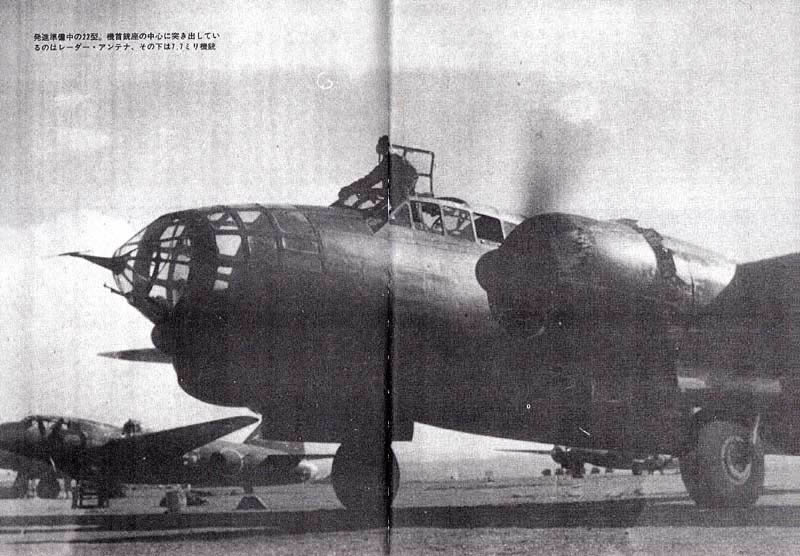

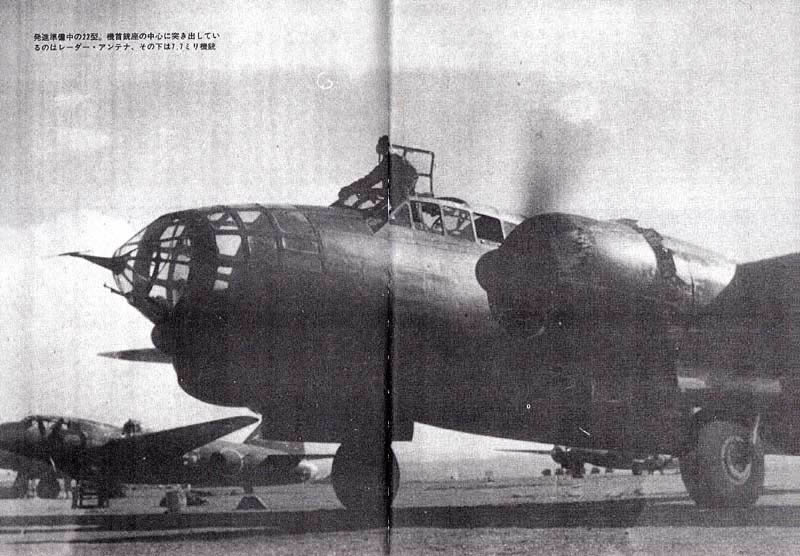

機首にレーダー用アンテナをつけた24型乙、あるいは24型丙。

搭載レーダーは空6号電探11型の機首部分を流用して修理した24型

|

G4M2のバリエーションは、次の通りである。

●二二型甲(G4M2、二二七五〜二三二四号機)レーダー装備、側方七・七ミリ銃を二〇ミリー号銃に強化。

●二二型乙(G4M2、二三二五〜二三七四号機)動力銃塔の二〇ミリー号銃を二〇ミリ二号銃に変更。

●二四型(G4M2A、二五〇一〜二五一四号機、ただし二五〇二号機をのぞく)「火星」二五型装備。

一号機は十九年五月二十二日の試験で一速二三六・七ノット/二三七五メートル、二速二四三ノット/五一五七メートル(攻撃状態重量一万一〇〇〇キロで)と、かなりの性能向上を示した。

●二四型甲(G4M2A、二五一五〜二五二九号機) レーダー装備、側方七・七ミリ銃を二〇ミリー号銃に強化。

●二四型乙(G4M2A、二五三〇〜二七〇〇号機)動力銃塔二〇ミリー号銃を二〇ミリ二号銃に変更(二四型丁をのぞく)

●二四型丙(G4M2A、二七〇一号機以降)前方七・七ミリ銃を一三ミリ銃に強化。

●二四型丁(G4M2E、二五九四〜二六〇〇、二六〇三〜二六〇五、二六三一〜二六四〇、二六五一〜二六六〇、二六七一〜二六八五、二六九一〜二七〇〇、二七〇六〜二七一五、二七五一号機以降)

胴体燃料夕ンク、燃料コック、操縦席に防弾鋼板。

二番タンクに消火剤の四塩化炭素の液層を設け、胴体下にロケット特攻機「桜花」(通称マル大)を装備可能とした。

|

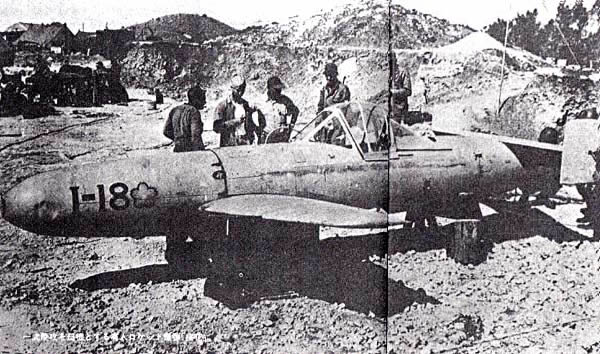

一式陸攻を母機とする有人ロケット爆弾「桜花」

|

●二五型(G4M2B、二五〇二号機のみ)エンジンを「火星」二七型に換装。

●二六型(G4M二C、二六〇一〜二号機)エンジンを「火星」二五型乙(燃料噴射式)に換装。

●二七型(G4M2D、二〇〇三号機改造)「火星」二五型乙に、空技廠設計による排気タービン式過給器を装備。

以上、長々と書き連ねたのも、その繁雑さを実感していただきたいからである。

なお、忘れてはならないことは、これらの改修のたびに自重が増加していることで、たとえばG4M2の一号機(二〇〇一号機)は、自重七三五七キロなのにたいし、G4M2Aの一号機(二五〇一号機)の自重は八〇三四キロ、マル大装備のG4M2Eは自重八一三六キロとなっている。

G4M2の生産は、本社名古屋工場で六四〇機、岡山水島工場で五一四機、計一一五四機であった。

水島工場の生産機番号は、別に一二〇〇一号機以降となっている。

この各型の改修点をつぶさに見て感じることは、この期(昭和十八年以後)に及んでも、相変わらずエンジン性能向上、武装強化のみで、一式陸攻の最大の弱点といわれ続けてきた、防弾性の不良にたいしては、不様な外面ゴム張り以上に、何ら手を打っていないことである。

日本軍用機は、ついに敵も昧方も一緒に殺す、狂気の殺人兵器にすぎなかったのだろうか。

|

発進準備中の22型。機首銃座の中心に突き出しているのはレーダー・アンテナ、その下は7.7ミリ機銃

|

4 一式陸攻と米空母機動部隊の対決 top

日本海軍の陸上攻撃機の発想は、ワシントン、ロンドン両軍縮条約による主力艦および航空母艦勢力の不平等から「艦載機以外で陸上から発進し、艦隊作戦に協力する航空戦力」として生まれた、というのが定説である。

そうだとすれば、陸攻の真価は、主力艦および空母を相手とする、対空母機動部隊戦闘によって、評価すべきものであろう。大リーガーがマイナー相手に、いくらホームランを打っても、それでは実力はわからない。

陸攻と米空母機動部隊の最初の遭遇は、昭和十七年二月一日、ハルゼー提督指揮下の空母「エンタープライズ」を旗艦とし、重巡三隻以下を配した機動部隊と、フレッチャー少将の空母「ヨークタウン」を中心とする第17機動部隊が合同して、マーシャル諸島のクェゼリン島、ヤルート島ほかの日本海軍基地に攻撃をかけたときである。

この時、クェゼリンのタロア基地にいた千歳航空隊は、九六式艦戦と九六式陸攻という旧式機部隊だったが、前日の哨戒で空母群の来襲を知り、一日○四三〇、中井大尉指揮の陸攻八機が発進して、タロア基地に艦砲射撃を加えていた重巡「チェスター」を爆撃、一発を命中させたが、味方も三機が被弾した。

中井機は帰投前に基地に「至急、魚雷の準備されたし」と打電したが、結局、間に合わず、再び爆装して○九一〇、五機で基地を再出撃、一〇三〇頃「エンタープライズ」に果敢な爆撃をかけたが、命中弾をえられなかった。

中井機は被弾して「エンタープライズ」に急降下、体当りを試みたが、惜しくも回避され、わずかに左舷後端舷側に当たって砕け散ったのみであった。

また被弾の修理をして一二二〇に発進した二機は、そのまま帰還しなかった。

文字通り隊長機のあとを追ったのであろう。

当時、クェゼリンの千歳隊は、進攻作戦兵力ではなかったので、機種も装備も弱体であったので、その戦闘も悲惨だったが、二月二十日、ラバウルのブナカナウ基地へ進出して、わずか一週間目の第四航空隊(トラック島基地で二月十日に新編成、一式陸攻四個中隊三六機)が、空母「レキシントン」を旗艦とするブラウン中将指揮の米機動部隊とのあいだに、壮烈な死闘を展開した。

陸攻対空母の本格的な決戦は、この日の戦闘を最初とすべきであろう。

二十日早朝、ラバウル東方海面を哨戒中の横浜航空隊の飛行艇が〇九一五、ラバウル東方三五〇カイリの洋上に空母を中心とする米機動部隊を発見した。

ブナカナウ基地の陸攻隊は、当時は進出早々のことで、魚雷はまだ到着しておらず、援護する戦闘機(二八機配属予定)も未着であった。

しかし、四空隊は即時出撃を決意、飛行隊長・伊藤少佐を指揮官とし、二個中隊一七機の一式陸攻が二五〇キロ爆弾二発、六〇キロ爆弾六発をだいて正午少しすぎ、基地を発進した。

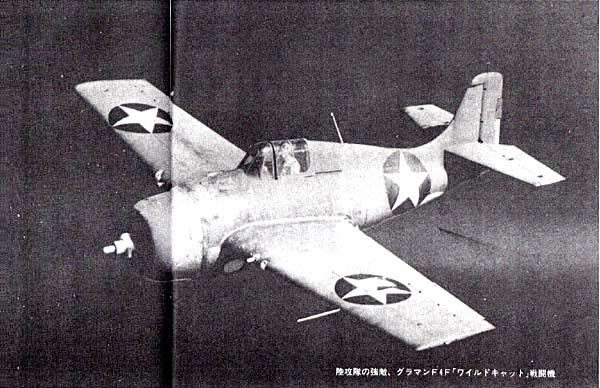

これは、陸攻隊のお家芸の洋上先制出撃のはずであったが、敵は飛行艇に発見されるとただちに陸攻隊の来襲を予想し、直衛戦闘機グラマンF4Fを発進させ、“レーダーの目”を光らせていた。

攻撃隊は東進約三時間、洋上に機動部隊を発見すると同時に、F4F十数機の攻撃を受け、たちまち激しい空戦となった。

交戦数分で先頭の指揮官機が、まず右エンジンに被弾発火すると、見る間に右翼が火炎に包まれて炎上、爆発飛散した。

対空砲火も猛烈で、爆撃針路に入らぬうちに、また一機が被弾し右エンジンから発火炎上し墜落。

その後も被弾炎上機が相次ぐうち、指揮官機を失った攻撃隊は、第二中隊長・瀬戸大尉の指揮で、かろうじて爆撃針路に入ったが、この時すでに瀬戸機の右エンジンも火炎に包まれていた。

しかし、瀬戸大尉は沈着に投下点まで各小隊を誘導し、全弾を投下したのち、手をあげて列機に別れを告げると、黒煙を引いて南海に没していった。

もちろん、このような情況下では正確な爆撃は、期待するほうが無理であろう。

この日の四空の攻撃は、二七機中の九機を撃墜され、二機が帰途海上に不時着して、出撃機の六〇パーセントを一挙に失ったばかりでなく、飛行隊長、中隊長二名をはじめ、ベテランの搭乗員たちの損害は大きかった。

一方当時の発表では、この戦闘をニューギニア沖海戦と称し、敵空母一、艦型未詳一を撃沈した、と述べているが、残念ながら米側の記録による、戦闘機二機を失ったのみで、艦船に被害なし、という数字の方を信じざるをえない。

しかし米側は、この爆撃隊についで、第二次以下の雷撃隊の来襲を予期したのか、ラバウル空襲の意図を中止して回頭したので、四空隊の奮戦もいささかは報いられたといえるが、やはり零戦とならぶ海軍航空隊のエースである一式陸攻隊の、初の惨敗は、強烈なショックだったに違いない。

この悲劇の四空は、さらに五月七日、珊瑚海の米英艦隊と血戦をまじえなければならなかった。

5 珊瑚海の苦杯 top

いわゆる珊瑚海海戦に参加した米・英連合機動部隊は、フレッチャー少将(米)を指揮官とし、空母「ヨークタウン」「レキシントン」を含む第17機動部隊(四群)であった。

これに南西太平洋方面部隊の陸軍航空隊約三〇〇機が加ったが、陸攻隊と交戦したのは機動部隊中の第三群、司令官グレース少将(英)、重巡「オーストラリア」(豪)、「シカゴ」(米)、軽巡「ホバート」(豪)を中心として、これに米駆逐艦三隻を配した艦隊だけであった。

五月七日朝、前日に珊瑚海で発見された米空母機動部隊を求めて、五月一日にラバウルに到着したばかりの元山空の九六式陸攻三個中隊二六機と、四空の一式陸攻二個中隊一二機は、元山隊は爆弾、四空隊は魚雷を装備して、ブナカナウ基地を発進、一路南下していた。

○八四五、索敵の陸攻一機は、ニューギニア南端のダグラ島南方約一○○カイリに、戦艦二隻、重巡一隻、駆逐艦五隻からなる艦隊を発見した、と報告した。これは前述のように重巡二隻と軽巡一隻を、一段ずつ上級艦に誤認したものだが、のちの大本営発表の戦果も、この報告通りの誤りをおかしており、連合軍側の嘲笑をかった。

この報告によって、四空の雷撃隊は攻撃を決意、ダグラ島上空から警戒態勢に入り一二一五、西北方二〇カイリに高射砲の弾幕を発見し、まもなくその下に敵艦隊を捕捉した。

指揮官・小林大尉は敵艦隊の前方にある大積乱雲を利して、降下しつつ「全軍突撃せよ」と下令した。

しかし、敵側もすでに三〇分前から、雷撃隊をレーダーで捕捉していたので、待ち構えて猛烈な対空砲の砲火を開いた。

その中を小林隊は第一中隊(六機)が艦列の左舷側、第二中隊(六機)が右舷側から挟撃をかけた。

対空砲火をまともに受けた指揮官機が、ついで後続三機が、次々に火を吐き、海中に突入した。

米軍の記録によると、雷跡は八本であったというから、おそらくこの四機は雷撃前に墜落したのであろう。

元山空の爆撃隊二六機は、ちょうど雷撃隊の攻撃を終ろうとする頃に戦場上空に到着し、高度五〇〇〇メートルから一番艦を狙って爆撃針路に入ったが、雲に遮られたため目標を三番艦に変更、五〇〇キロ爆弾二六発を一斉に投下した。

高度が高かったのと、敵の対空砲火が雷撃隊に集中していたため、元山隊には大きな被害はなく全機帰還した。

しかし、この海戦の戦果についても、日米の数字は、大きく食い違っている。

日本側の報告では、雷撃隊は一番艦に一本、二番艦に二本、三番艦に二本命中、爆撃隊は三番繿に五〇〇キロ三発命中としている。

これに基いた大本営発表では 「カリフォルニア」型戦艦(実は重巡「シカゴ」)一隻轟沈、「キャンベラ」型重巡(「オーストラリア」か?)一隻大破、戦艦「ウォーズバイト」型(軽巡「ホバート」の誤認?)一隻に大損害を与えたと、軍艦マーチとともに伝えた。

しかし、この日の艦列は一番艦「オーストラリア」、二番艦「シカゴ」、三番艦「ホバート」だったといわれるから、もし五〇〇キロ爆撃三発が命中したら、軽巡はまずひとたまりもなかったろう(まして魚雷も二本命中しているという?)。

日本側は魚雷二本をうけた二番艦は撃沈確実とみたようだが、米側の記録では、雷跡は一番艦に三本、二番艦に四本、三番艦に一本で、これは全部回避し、爆弾は一発も命中せず、全艦損害なし、となっている。

しかし、英米の例として、沈没した艦を沈没しないということはまずないし、もし命中弾による死傷者があれば、その家族にたいする報告の手前もあるから、一発の命中弾もない(従って死傷者なし)というのも、残念ながら真実ではなかろうか。

この攻撃は索敵機の発見から、雷撃隊と爆撃隊の協同攻撃も、まず文句ないスムーズさで行なわれ、敵直衛戦闘機の妨害もなかった。

それにもかかわらず、三八機の陸攻隊が、ついに一発の命中弾も与えられず、また戦果確認も極めてずさんであったことは、少数精鋭主義の陸攻隊の質が、開戦後半年ではやくも低下を示してきたしるしであったとみられる。

6 誰が名づけた一式ライター top

筆者はここまで、陸攻といえば何とかの一つ覚え的に使われてきた“ワン・ショット・ライター”という言葉を、意識的に一度も使わなかった。

それは、この言葉について筆者なりに一つの疑問があるからである。

兄弟をはじめ、航空関係の海軍軍人に親しい人の多かった筆者の戦時中の記憶によれば、一式陸攻を“ワン・ライター”とよんだのは、当初はいかにも“ネイビー”らしい、ひねったジョークだった。

それは開戦とともに、“神秘の戦闘機”として世界的に有名となった“ゼロ・ファイター”という晴れがましい呼称にたいする、一種の“照れ”がいわしめたのであろう。――

「いやいや、そうおっしやいますが、そんならさしずめ一式陸攻は“ワン・ライター”ですかね!」

そう言うネイビーたちの顔は、むしろ微笑していた……。

しかし、戦局が進むにつれ、このジョークはリアルな暗い響きを伴ってきた。

“ワン・ライター”は、まじめな顔で“一式ライター”と一般にまでいわれるようになった。

ただし“ワン・ショット・ライター”という語には、筆者は猛烈に抵抗を感じる。

あの語は絶対に戦時中には聞かなかったし、少なくともアメリカ海空軍の命名ではない。

当時のアメリカ海軍軍人の中で“ワン・ショット・ライター”などというもので、タバコに火をつけていた者があったろうか?

あれは“ワン・ライター”という語にこめられた、皮肉なユーモアには無縁の、戦後のがさつな日本人の誰かが言い出したのに違いない、と筆者はかたくなに信じている。

ともあれ、一式ライターという語が一般に知られだしたのは、あのガダルカナル攻防戦を境にしていたようである。

それは昭和十七年(一九四二年)夏から冬にかけての、長い長い大消耗戦の繰返しであった。

たとえば、その火ぶたを切った八月七日の米軍ガダルカナル上陸の翌日、船団撃滅の決意に燃えてラバウルを発進した四空小谷大尉の指揮する三個中隊二六機(第三中隊は三沢空)は、零戦一五機の援護を受けて船団雷撃に出撃したが、その戦果はわずか駆逐艦一隻、しかもわが戦闘機を上回る数のF4Fの攻撃によって、陸攻隊は一挙にその八〇パーセントにあたる一八機(うち三沢空機七機)を失い、中隊長は全員戦死、基地へ帰投した四空の六機、三沢空の二機は、いずれも蜂の巣のような弾痕で、撃墜一歩手前の姿であったという。

これが、いわゆる第一次ソロモン海戦の真相であった。

|

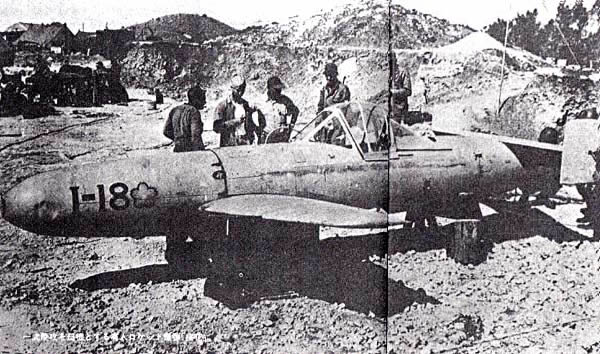

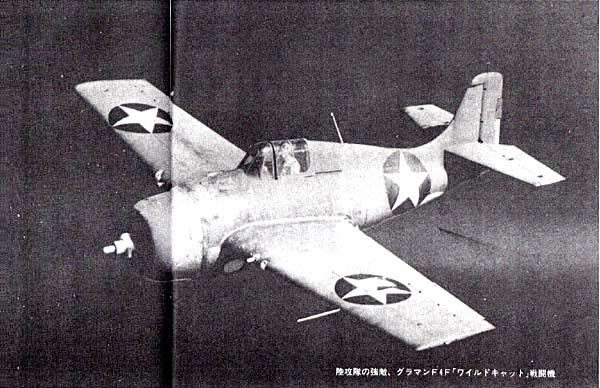

陸攻隊の強敵、グラマンF4F「ワイルドキャット」戦闘機

|

太平洋航空戦の天王山となったこのガダルカナル攻防戦の、米海軍側の主役はグラマンF4F「ワイルド・キャット」だった。

日本では「零戦」の圧倒的人気のせいか、F4Fは零戦との空戦では敵でなかった、として評価が低いようである。

しかし、この評価にたいする論議はおいておくとして、少なくとも陸攻隊にとってF4Fは、恐るべき敵であった。

F4Fの長所は、何と言っても その頑丈さを利しての急降下性能で、これにたいしてはそれまで威力を発揮した零戦の援護も、ほとんど役に立たなかった。

戦闘機が攻撃機隊を護衛する方法には、制空方式と直掩方式の二種類がある。

制空方式は、攻撃目標付近の空域の敵戦闘機を積極的に攻撃排除して、攻撃隊を狙う敵をなくしてしまおうとする方法である。

直掩式は、攻撃機隊の周辺から離れず、攻撃機隊に向かってくる敵戦闘機だけを打ちはらう援護法である。

戦闘機にとっては、自由に空戦ができる制空方式の方が楽で、戦果もあげやすいが、援護機の機数が敵機よりも圧倒的に優勢で、別に直掩隊を残しておく余裕がある場合でないと、裸になっている攻撃隊が、別の敵戦闘機隊から攻撃を受けるおそれがある。

F4F隊の戦法は通常、陸攻の編隊より約一〇〇〇メートル高いところを反航態勢で接近し、陸攻隊の前上方約四五度のところで背面になって急降下に入り、ほとんど頭上から第一撃を加えてくるのだった。

直掩の零戦には、これに対応する有効な方法がなかった。

また一式陸攻の射撃兵装では、直上方と直下方が死角になっていた。

編隊の側方の機は、極力カバーしようとするが、垂直降下してくる敵機の方に向く機銃は七・七ミリだけで、その数もわずかしかない。

第一撃を加えたF4Fは、陸攻の編隊スレスレに垂直降下を続けて零戦の追尾をかわし、次に急上昇に移って、編隊の真下から突き上げるように第二撃を加えてきた。

一式陸攻編隊の上下の射撃死角を、たくみに突いたこの攻撃法にたいしては、空戦中には指揮官機は加速、減速をしたり旋回をしたりしない、という従来の原則を守っていては対抗できず、陸攻隊は突っ込んでくるF4Fを射ち落そうとするよりも、彼らの射撃をかわすことに専心するほかなかった。

そこで陸攻隊は、敵の動きをよく監視し、その射撃有効距離に入る直前に、機首を下げて増速しながら右か左に十数度変針して、敵の照準を狂わせる戦法をとった。

この戦法は列機の操縦もむずかしいが、指揮官機も、つんのめったり遅れたりする列機に、適当な位置を占めさせてやるよう、細心の操縦が必要であった。

また、F4Fの第一撃は先頭の指揮官機(第一中隊第一小隊一番機)か、編隊の外側機か、どちらかを狙ってくる。

指揮官機をねらった場合、陸攻編隊の回避運動が成功すると、敵機はそのあとに続く第一中隊の第二、第三小隊を攻撃することになるので、両小隊の被害が多くなった。

また消耗戦が進むにつれて、搭乗員の腕もどんどん低下してゆき、高度八〇〇〇メートル以上での編隊運動に必要な操縦技術を欠くパイロットも増えてきた。

ガナルカナル方面のF4F隊は、ほぼ同時期の他の戦線に登場したロッキードP38、カーチスP40、スーパーマリン「スピットファイア」などの敵戦闘機に較べて、少なくとも対陸攻戦闘では、一段も二段も上であったという。

彼らの奮戦が、やがて太平洋の制空権を米軍の手にもたらした、といっても過言ではない。

太平洋航空戦の天王山であった、昭和十七年八月中旬から十一月中旬までの三ヵ月余りの期間に、この方面に継ぎ込まれた陸攻隊は第四、三沢、木更津、千蔵、鹿屋、高雄の六個航空隊に及んだが、激烈な消耗に機材と搭乗員の補充が追いつかず、各隊の平均常用機数は二六機足らずであった。

この少ない可動兵力で、陸攻隊は連日ガダルカナル、ポートモレスビー、ソロモン海と雷爆撃に転戦するばかりか、第一線地上部隊への糧食投下にまでかりだされ、一個航空隊が一攻撃作戦に二個中隊を動員できることはめったになくなった。

昼間攻撃でさえ、一個中隊(九機)程度の兵力で出撃するのが普通となっては、群がるF4F群のなぶりものに、なりにゆくようなものであった。

この三ヵ月間に失われた陸攻は一〇〇機以上、搭乗員は七〇〇名以上に及んだ。

これをきっかけに、日本海軍航空兵力は破局への急坂を、一気に突っぱしり始めたのである。

|

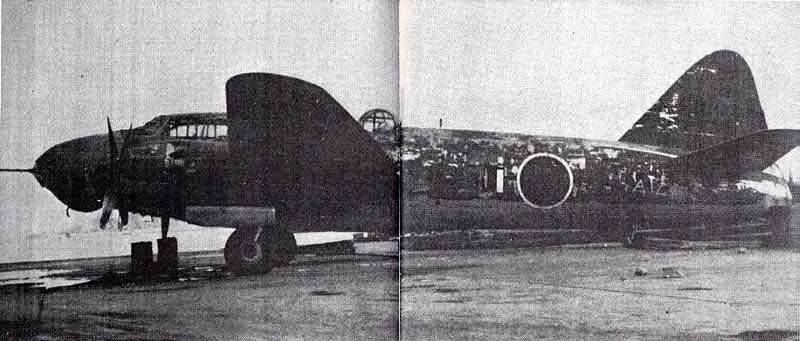

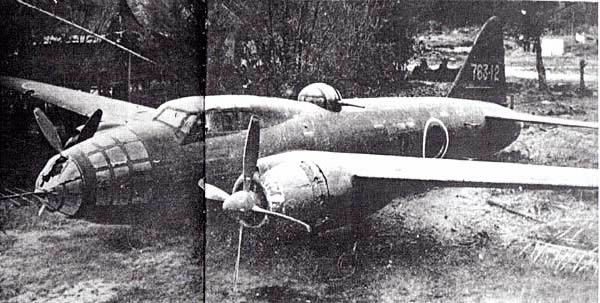

初期の34型甲。輸送および対潜哨戒用に改造された

|

7 最後の陸攻G4M3 top

“世界無比”と自負していた精鋭一式陸攻のこの惨状に、さすがの海軍当局もついに目を覚まさざるをえなかった。

それは、余りにも遅かったけれども……。

昭和十七年十一月、連合艦隊は、陸攻の航続力は攻撃時一八〇〇カイリ、偵察時二一○○カイリ程度で我慢するから、防弾装置を急速に整備するように、との要望を出した。

これにたいして三菱側では、高橋技師が主務者となり、急速計画を開始した。

この計画は第一号機が完成したばかりのG4M2の外形、艤装はほとんどそのままとし、翼を単桁式構造として、翼内に内袋式防弾タンクを収容することとした。

しかし、強度試験の結果、新主翼の強度が以外に不足していることが判明、このため一号機の完成は、かなり遅れて昭和十九年一月一日初飛行した。

二号機も一月二十日に完成した。

一号機は自重八一六六キロ、燃料容量は四四〇〇リットルで、飛行結果は安定性、操縦性はG4M2と大差なく、速度性能は翼下面の不様な防弾ゴムがなくなったため、かえってM2よりも向上した。

しかし、強度不足はまだ解決されず、改修の結果、ようやく設計総重量での強度保証が出たのは、三月三十日のことであった。

しかし、肝心の防弾タンクは、アメリカが開戦時にすでに実用化していた耐燃料性人造ゴム「ネオプレン」に匹敵するものが、この時期にもなお完成しておらず、結局当時、鐘紡で製造していた人造樹脂カネビアンの皮膜を最内側に使い、その外に天然ゴムとスポンジ・ゴムを張り、その外側をゴム引き帆布で固めた袋を、アルミ製の箱の中に入れたものがよい、ということになった。

しかし、カネビアンの接着が中々うまくゆかず、またゴム資源が次第に不足してきたので、生産機の初期はゴム被覆のアルミ・タンクとして、あとからカネビアン・タンクに換装するということになった。

また、この間に戦訓によって側方の七・七ミリ銃を二〇ミリに換装し、尾部二〇ミリ銃をB17のような銃架に改めることが要求されたが、この改修のために重心が翼弦の三二パーセント付近まで後退してしまい、この対策として水平尾翼に上反角をつけて、何とかしのぐこととなった。

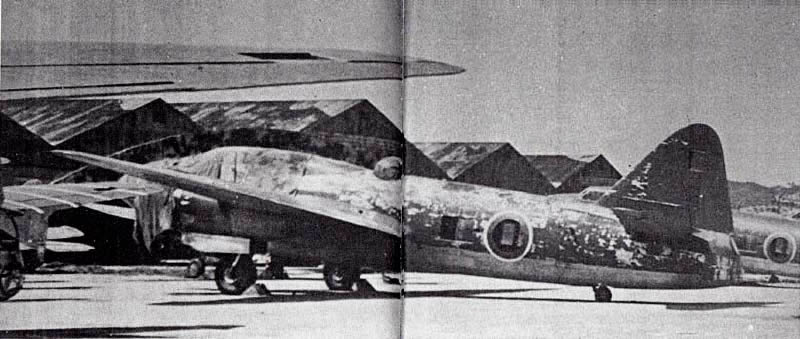

こうして制式名一式三四型となった生産一号機(製造番号三〇〇四号機)は、十九年十月にようやく完成したが、最早当時は、東海地震や空襲による打撃のために生産力は激減しており、結局三四型(初期の型は三四型甲、G4M3Aと称した)は終戦までに、わずか六〇機しか生産されず、カネビアン・タンクを装備した機体は、ついに一機も飛ばずに終った。

こうして、当局がようやく目ざめて開発を命じた防弾装備陸攻は、ついに攻撃作戦に参加する期を失い、輸送や対潜哨戒に主として従事しただけであった。

|

最後の一式陸攻、34型はエンジン、防弾装置、火力などを強化したが攻撃作戦には使用されなかった

|

なお三六型といわれる機体は、三号機および二五号機を改修して、排気タービン式過給器を装備した試験機で、二十年一月五日に完成したが、生産阻害のほかは何の成果もなく終った。

G4M3は実質的に、日本海軍の“最後の陸上攻撃機”となった。

第一回渡洋爆撃いらい、多くの作戦の先頭に立った“陸攻の神様”の一人である三原大佐は

「火災を起さない飛行機がほしい。ぜひほしい。

被弾しても火災を起さない攻撃機ならば、速力が一五〇ノットでも結構だ!」

と絶叫したそうであるが、その声もむなしく、日本海軍航空力の象徴であった陸攻と数多くの搭乗員たちは、炎の中にほろびていった。

一式以後に試作された十三試大攻「深山」(G5N1/N2)および十八式試陸攻「連山」(G8N1)については、ここで語ろうと思わない。

これらは、本来の“陸上基地から発進して艦隊作戦に参加する”という、陸攻の性格から逸脱した飛行機だからである。

これを計画したのは、陸攻を戦略爆撃機と錯覚し、自分らが日本の戦略爆撃の担当者のように思い上がった、海軍当局の「奢り」の産物である。

「富嶽」(G10N1)にいたっては、論外というべきであろう。 |

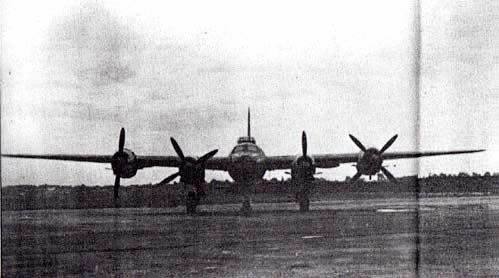

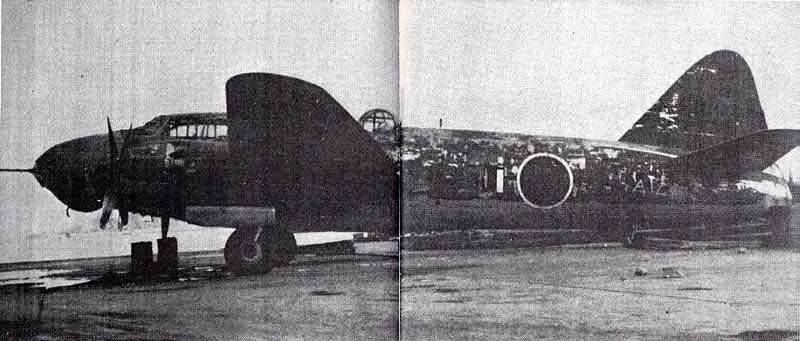

十三試陸上攻撃機「深山」

十八試陸上攻撃機「連山」

|

|

|

|

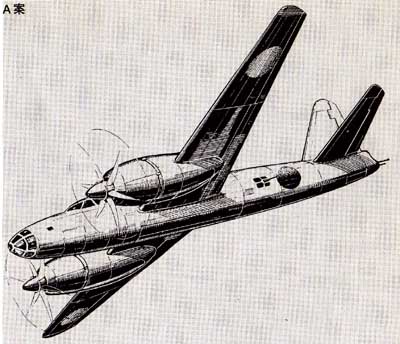

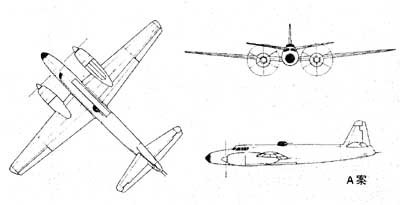

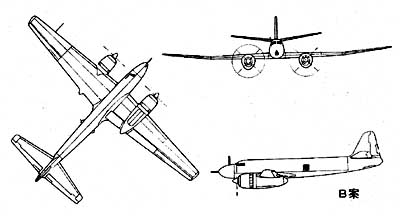

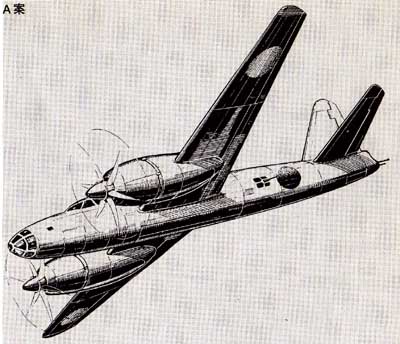

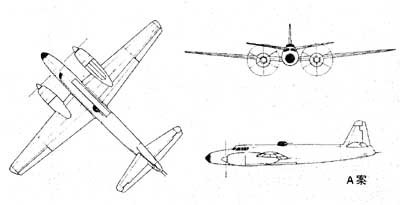

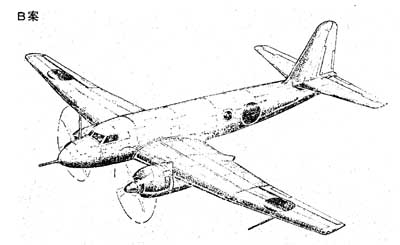

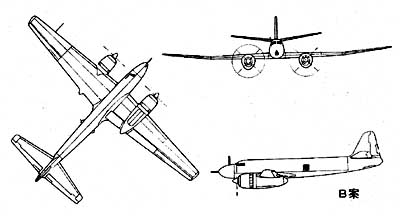

十九試陸上哨戒機「大洋」Q2M1 (予定性能諸元) (設計案としてA、Bの二案があった) 作図・小川利彦

全幅:25.01m 全長:18.75m 全高:4.75m主翼面積:62.50平方m 自重:8,850キロ 総重量:13,600キロ(正規)

発動機:三菱「火星」25型空冷星型14気筒、1,600馬力/1,800m(公称)1,840馬力(最大)×2 最大速度:265ノット/4,500m

巡航速度:137ノット 上昇時間:2,000mで5分33秒 航続距離:1,341カイリ〜2,000カイリ 乗員:6 武装:13ミリ×3、爆弾:1,000キロ |

一式陸攻の真の後継機として計画された“まぼろしの陸攻″は、同じ本庄氏が主務者となった十六試陸攻「泰山」(G7M1)と、十九試陸上哨戒機「大洋」(Q2M1)である。

しかしG7計画は、あいもかわらぬ軍の無理無態、無定見な要求に振り回され、まず最初は双発か四発かでもめ、双発と決定してからは適当な二〇〇〇馬力級のエンジンの選定でもめ、十六年夏にまとまった三菱案も、軍が武装、性能不足として突き返したため、三菱は一時「実現の自信なし」として手を引いてしまった。

しかし、太平洋戦争の開戦によって、一式陸攻の後継機問題が急がれることになり、再び本庄技師以下の三菱側と軍当局とで、何とか案をまとめて十七年九月には、第一次モックアップ審査までこぎつけたが、またも軍当局は武装配置などにこだわり、三菱も他機の量産に追われて、計画は遅々として進まず、十八年八月にいたって一応まとまった最終案は、最初の計画とは全く違った機体となってしまった。

これは性能も一式の防弾装備型と大差なく、新開発の意味なしとされ、十九年六月に計画中止と決定した。

「泰山」鳴動してネズミさえ出なかった、時間と才能と労力の浪費以外の何物でもなかった。

「大洋」は、太平洋戦末期のアルミニウム資源の不足から、最初は一式陸攻の木製化計画として十九年秋に発足したが二千年に二式飛行艇の生産中止によって、夜間哨戒機として陸攻の転用が計画されるようになったので、この際、新機を開発する方がよいとして、各種電波兵器を装備した、陸攻クラスの木製夜間哨戒機Q2M1計画となった(Qは哨戒機の記号)。

このような、前例のない機種の設計は、本庄技師の最も得意とするところで、疋田主務技師らのスタッフの協力で、久々にのびのびと腕を振ったことであろう。

基礎計画の三面図を見ても、極めて美しい機体で、アスペクト比一〇の主翼、主翼面積の二八パーセントに及ぶ大面積の水平尾翼、長いモーメント・アーム、外翼のみについた上反角(六度)など、本庄式設計の集大成的配置が見られ、翼面荷重は二〇〇キロ/平方メートルを越えたが、性能は同じエンジンを装備した一式陸攻を上回るほどの、異色の木製機であった。

昭和二十年八月、終戦時に「大洋」は、まだモックアップ審査の段階であった。

木型が破壊され、燃え上がった時、日本海軍陸上攻撃機の一三年間の短い歴史は終った。

|

一式陸攻、最後の任務。降伏交渉の日本全権団を乗せて、沖縄の米軍基地に着陸する11型

戦後、イギリス空軍に接収され飛行テスト中の24型甲

|

top

**************************************** |