|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index 1

2 3

4 5

6 7

2丂嬨屲幃戝峌偺寁夋偲奐敪

丂堦嬨嶰乑擭乮徍榓屲擭乯偲偄偊偽丄偙偺擭偺堦寧偐傜巐寧偵偐偗偰峴側傢傟偨儘儞僪儞孯弅夛媍傪巚偄晜偐傋傞恖偑懡偄偩傠偆丅

丂偦偟偰丄偙偺晄暯摍忦栺偵傛傞擔杮奀孯偺庡椡娡惂尷偑丄擔杮奀孯峲嬻暫椡偺旘桇傪偆側偑偡捈愙偺尨場偲側偭偨丄偲偄傢傟傞偙偲傕乗乗偟偐偟丄巹偼偦傟傛傝愭偵丄偙偺擭偺慜屻偵婲偭偨擔丒暷奀孯峲嬻偺丄傛傝彫偝側丄偟偐偟廳梫側帠幚偵栚傪岦偗偰傒偨偄丅

1 徍榓屲擭丄抦傜傟偞傞敪抂偺擭 top

丂傾儊儕僇奀孯偼丄堦嬨擇擇擭偺嫞憟怰嵏偱僟僌儔僗俢俿傪慖掕偟偰埲屻傕丄憃敪棨忋棆敋寕婡傪曻婞偟偨傢偗偱偼側偔丄堦嬨擇屲擭偵偼奀孯峲嬻岺彵偲僟僌儔僗幮偵偨偄偟偰丄摨堦巇條偵婎偔憃敪暋梩悈棨岎懼幃偺婡嵽傪敪拲偟偨丅

丂偙偺椉婡丄偡側傢偪奀孯倃俿俶-1偲僟僌儔僗倃俿2俢-1偼擇榋擭壞偵憡師偄偱姰惉偟偨偑丄椉婡偲傕傎偲傫偳摨堦偺愝寁偱摦椡偼儔僀僩丒僒僀僋儘儞屲擇屲攏椡擇婎丄慡暆堦幍丒嶰幍儊乕僩儖丄梼柺愊敧擇丒嶰暯曽儊乕僩儖丄憤廳検巐屲嶰擇僉儘偱丄忔堳偼慜曽幩庤寭敋寕庤丄憖廲巑丄屻曽幩庤偺嶰恖丄幍巐乑僉儘嫑棆堦敪傑偨偼摨廳検偺敋抏傪偮傒丄娡忋婡偲偟偰傕巊梡偱偒傞傛偆愜忯幃庡梼傪傕偭偰偄偨丅

丂尨宆偵懕偄偰惗嶻宆俿2俢-1偑嬨婡丄堦嬨擇敧擭偵堷偒搉偝傟偨偑丄寢嬊娡忋婡偲偟偰偼晄岦偒偲敾掕偝傟偰増娸婎抧偵攝懏偝傟偨丅

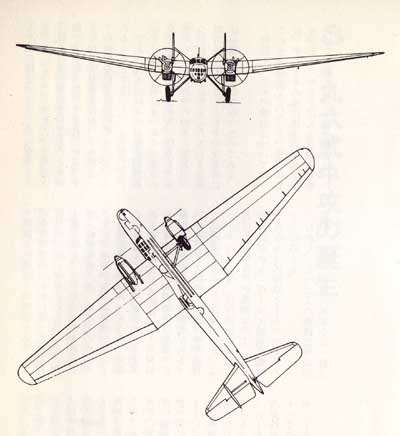

丂堦嬨嶰乑擭偵偼丄偝傜偵僄儞僕儞傪嫮壔偟偨傎偐婡懱奺晹傪夵慞偟丄擱椏傪憹壛偟偨夵椙宆偑堦敧婡敪拲偝傟偨偑丄偙偺宆偼怴偟偔俹2俢-1偲夵徧偝傟偨丅 |

傾儊儕僇奀孯偺憃敪棨忋棆湻氋灈丄僟僌儔僗俿2俢-1

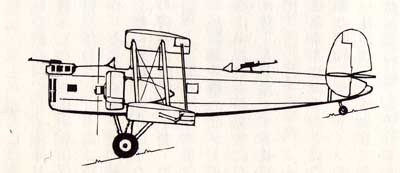

俿2-俢1偺夵椙宆丄僟僌儔僗俹2俢-1彛夲婡

|

丂俹偼僷僩儘乕儖乮彛夲乯偺棯偱丄増娸婎抧偐傜嶌愴偟丄梞忋偺慏敃側偳偺憑嶕丄峌寕側偳傪峴側偆婡庬偵偁偨偊傜傟傞屇徧偱丄廬棃偼旘峴掵傗戝宆悈忋婡偱偁偭偨偺偑杮婡偐傜棨忋婡偑壛傢偭偨偙偲偵側傞丅

丂棨忋宆偼峲懕椡偱偼旘峴掵偵楎傞偑丄婡摦惈偵傑偝傝丄棆敋寕擻椡偑偡偖傟偰偄傞偲偄偆揰偱丄旘峴掵偲暪梡偡傞堄枴偑偁傞丅

丂傾儊儕僇奀孯偺俹僔儕乕僘棨忋婡偼戞擇師戝愴傪宱偰丄尰嵼傢偑奀忋帺塹戉偑巊梡偟偰偄傞儘僢僉乕僪俹-2乽僱僾儈儏乕儞乿偐傜丄嬤偔憰旛偡傞俹-3乽僆儔僀僆儞乿傊偲懕偄偰偍傝丄偙傟偑傾儊儕僇奀孯偵偍偗傞乬棨峌乭偵憡摉偡傞婡庬偱偁傞丄偲偄偊傞丅

丂偨偩摉帪偺傾儊儕僇奀孯偱偼丄偦偺愴棯揑棫応忋丄暷杮搚増娸傗僇儕僽奀側偳偱嶌愴偡傞揋愽悈娡偵偨偄偡傞憑嶕丒峌寕偑庡擟柋偲側傞偨傔丄巇條偑擔杮奀孯偺棨峌偲堘偭偰偄偨傢偗偱偁傞丅

丂傾儊儕僇奀孯摉嬊偑丄惉岟嶌俿俢-1偺屻宲婡傪僟僌儔僗幮偵敪拲偡傞偵偁偨偭偰丄壗屘憃敪戝宆娡忋棆寕婡偺巇條傪嶌惉偟偨偐丄偲偄偆棟桼傪悇應偡傞偲丄廬棃偺扨敪棆寕婡偺搵嵹検偲峲懕嫍棧偺晄枮傪夝寛偡傞偨傔丄乽僒儔僩僈乿媺戝宆嬻曣偺廇栶傪婡夛偵丄憃敪戝宆棆寕婡偺娡嵹婡偲偟偰偺幚梡惈傪僥僗僩偟傛偆偲寁夋偟偨偺偱偁傞丅

丂偟偐偟丄傗偼傝娡忋偐傜偺嶌愴偼柍棟偲傢偐傝丄乬棨峌乭偵揮梡偟偨傢偗偱偁傠偆丅

丂偲偙傠偑丄奀傪傊偩偰偨擔杮奀孯偱傕丄偼偲傫偳帪傪摨偠偔偟偰丄傎偲傫偳摨偠寁夋傪奐敪偟偰偄偨偺偱偁傞丅

2 嬨嶰幃乬棨峌乭偺抋惗 top

丂徍榓巐擭乮堦嬨擇嬨擭乯廫擇寧擇廫擔丄奀孯偼嶰旽峲嬻婡偵偨偄偟偰丄巐乑乑乣屲乑乑攏椡媺僄儞僕儞偺憃敪偱丄嫑棆傑偨偼敋抏堦僩儞傪搵嵹偡傞怴偟偄戝宆娡忋峌寕婡偺愝寁傪梫媮偟偨丅

丂偙偺堄恾偼丄怴戝宆嬻曣乽愒忛乿乽壛夑乿偺廇栶偵偦側偊丄廬棃偺扨敪娡峌傛傝傕戝暆偵惈擻岦忋傪偼偑傞偨傔偵丄憃敪戝宆娡峌偵壜擻惈傪媮傔偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偙傟偼擔杮奀孯摉嬊偲偟偰偼夋婜揑側戝抇側寁夋偺傛偆偵傕偄傢傟偰偄傞偑丄傑偊偵弎傋偨傛偆偵丄偡偱偵堦嬨擇屲擭偵傾儊儕僇奀孯偑帋嶌敪拲偟丄擇榋擭壞偵姰惉偟偨僟僌儔僗倃俿2俢偲椶帡偺旘峴婡偱偁傝丄傑偨暷奀孯偵偍偗傞偦偺昡壙寢壥傕偡偱偵寛掕偟偰偄偰丄廬棃偺扨敪婡偵偐傢傝偆傞傎偳偺怴婡庬偵偼側傝偊側偄偙偲偑敾柧偟偰偄偨偼偢偱偁傞丅

丂偦傟偵傕偐偐傢傜偢丄偳偆偟偰傢偞傢偞慜幵偺換傪摜傓傛偆側婡庬傪寁夋丄敪拲偟偨偺偐丄傛偔傢偐傜側偄丅

丂堦嬨擇屲擭偺暷奀孯梫媮偲丄擇嬨擭偺擔杮奀孯梫媮傪撍偒崌偣偰専摙偡傟偽丄偁傞偄偼擔杮奀孯撈帺偺峔憐偑柧傜偐偵晜偐傃偁偑傞偐傕偟傟側偄偑丄帒椏偑側偄偺偱壗偲傕偄偊側偄偺偑巆擮偱偁傞丅

丂摉帪丄嶰旽偼堦嶰幃娡峌偵偐傢傞怴娡峌乮拲1乯偺奐敪拞偱偁偭偨偑丄幚偼丄偙偺怴娡峌乮幮撪柤乬僇嶰乭乯偼嶰旽偑帺幮偺堦乑幃丄堦嶰幃娡峌偺揱摑傪懠幮偵愨懳偵扗傢傟傞側丄偲偄偆帄忋柦椷乮擔杮揑昞尰偵傛傟偽乬巰庣乭乯偐傜丄僀僊儕僗偺僽儔僢僋僶乕儞幮偺儁僥傿媄巘偵愝寁傪埶棅偟偨傕偺偱乮拲2乯丄偦偺堦崋婡偼僀僊儕僗偺僽儔僢僋僶乕儞幮偱姰惉丄僥僗僩偺枛丄徍榓屲擭偦偆偦偆偵愝寁幰儁僥傿媄巘偲偲傕偵擔杮偵拝偔偙偲偵側偭偰偄偨丅

丂乮拲1亖偺偪偺敧嬨幃娡峌丄徍榓嶰擭擇寧偵嫞憟愝寁巜帵丄摨廫擇寧偵怰嵏寛掕乯

丂乮拲2亖傎偐偵僴儞僪儗乕儁乕僕幮丄偍傛傃堦乑幃丄堦嶰幃偺愝寁幰僗儈僗媄巘偵傕摨堦梫媮偱愝寁傪埶棅偟偰偄偨丅

丂丂丂丂丂偮傑傝嫞憟愝寁偵嶲壛偟偨嶰旽偑丄偝傜偵僀僊儕僗偺嶰幮偵乬壓惪偗嫞憟愝寁乭傪偝偣偨傢偗偱偁傞乯

丂偩偐傜嶰旽偲偟偰偼摉慠丄偙偺扨敪怴娡峌偲摨宯偺媄弍庤朄偵傛偭偰憃敪娡峌傪奐敪偡傞偙偲偵側傝丄徍榓屲擭弶傔偐傜儁僥傿媄巘偺巜摫壓偵徏尨丄桼斾椉媄巘偺扴摉偵傛偭偰愝寁傪奐巒偟偨丅

丂偙偺憃敪娡峌乮幮撪柤乬僇巐乭乯偼丄愝寁拞偵奀孯偐傜嵞嶰偵傢偨偭偰梫媮偺捛壛傗曄峏偑弌偝傟丄夛幮懁偼偦偺偨傃偵寁夋傪傗傝側偍偡偲偄偆巒枛偱丄嵟廔揑側愝寁埬偑傑偲傑傝帋嶌偵擖偭偨偺偼徍榓幍擭乮堦嬨嶰擇擭乯偵側偭偰偟傑偭偨丅

丂偙偺婡懱偑幍帋憃敪娡峌偲屇偽傟傞備偊傫偱偁傞丅

丂慜椺偺側偄怴婡庬偑丄偙偺傛偆側奐敪傇傝偱偼惉岟偡傞傢偗偑側偄丅

丂傑偟偰傾儊儕僇奀孯偱傕悢擭慜偵丄娡忋婡偲偟偰偼晄岦偒偲敾掕偟偰俹僔儕乕僘偵曇擖偟偨憃敪暋梩棆寕婡偲偄偆擄暔傪丄偙傟傑偱傠偔側憃敪孯梡婡傪嶌偭偨偙偲偑側偄僽儔僢僋僶乕儞幮偺媄弍偱偙側偣偲偄偆偺偑丄嵟弶偐傜柍棟偱偁偭偨丅

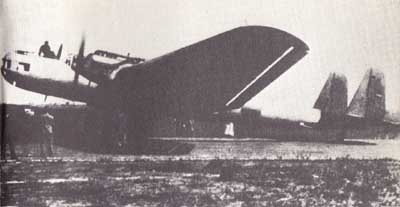

丂梋択偱偁傞偑丄偙偺敧嬨幃娡峌傕幚梡婡偲偟偰偼慡偔晄昡偱丄堦嶰幃娡峌偺夵椙宆偵傕楎傞偲崜昡偝傟丄徍榓幍擭乮堦嬨嶰擇擭乯偐傜擇乑乑婡傎偳惗嶻偝傟偰廇栶偟偨傕偺偺丄幚愴乮拞崙偱偺愴摤乯偱傕懝奞偑懡偄傢傝偵惍旛曗廋偑傗傝偵偔偄丄偲嶶乆偱偁偭偨丅

丂偨偩丄峔憿揑偵偼崪慻偼慡嬥懏惢偱丄庡梼偼庡寘傕彫崪傕敄峾斅惢丄摲懱偼峾娗慻棫幃偱丄傗傗暋嶨偱偼偁偭偨偑丄偙傟傑偱嬥懏峔憿偵宱尡偑側偐偭偨傢偑崙偺峲嬻媄弍偵偼丄傛偄帒椏偲側偭偨偙偲偼偨偟偐偱偁傞丅

丂偦偺屻偺嶰旽惢偺婡懱偵偼丄偐側傝挿婜偵傢偨偭偰僽儔僢僋僶乕儞幃峔憿偺塭嬁偑尒傜傟偨丅

丂幍帋憃敪娡峌傕摉慠丄偙偺傛偆側慡嬥懏崪慻丄塇晍挘傝偺峔憿偱偁偭偨偑丄徍榓幍擭嬨寧枛偵姰惉偟偨堦崋婡偼丄挿偄奐敪婜娫偲崿棎偟偨愝寁曽恓偑偦偺傑傑昞尰偝傟偰偄傞傛偆側丄戝帪戙揑側夦嶌偱丄堦尒偟偰乽怴塻憃敪娡峌乿偲偄偆偵偼墦偄僀儊乕僕偱偁偭偨丅

丂弶旘峴偼廫寧廫嬨擔偵奺柋儢尨旘峴応偱丄嶰旽偺妬娫憖廲巑偵傛偭偰峴側傢傟偨偑丄惈擻偼僷僢偲偣偢丄憖廲惈傕懬乮摿偵曗彆梼乯偑廳偔偰撦偄丄抧忋妸憱帪偵庱傪怳傞丄怳摦偑懡偄丄憃敪婡側偺偵曅敪旘峴偑偱偒側偄乮偮傑傝僄儞僕儞屘忈偱晄帪拝偡傞棪偼丄扨敪婡偺擇攞偵側傞乯側偳嬯忣懕弌偱偁偭偨丅

丂偦傟偱傕丄堦墳巐崋婡傑偱惢嶌偟偨偺偪丄慡柺揑偵夵愝寁偟偨屲崋婡偐傜廫堦崋婡傑偱傕徍榓敧擭偵惢嶌偟偰僥僗僩傪廳偹偨偑丄寢嬊徍榓嬨擭偵側偭偰嵟廔揑偵娡忋婡偲偟偰偼晄揔摉丄偲敾掕偝傟偨丅

丂偦偟偰棨忋婡偵婡庬曄峏偟偰乽嬨嶰幃棨忋峌寕婡乿偲偄偆惂幃柤傪偁偨偊傜傟偨丅

丂擔杮奀孯嵟弶偺惂幃憃敪棨忋婡偱偁傝丄傑偨乽棨忋峌寕婡乿偺柤傪偁偨偊傜傟偨嵟弶偺婡庬偱偁偭偨丅

丂偳偆偟偰奀孯偼丄偙偺傛偆側帪戙抶傟偺幐攕嶌傪惂幃嵦梡偟偨偺偩傠偆偐丅

丂偦傟偵偼丄偦偺棤偺帠忣偑偁傞丅

3 塣柦偺奀孯孯弅忦栺 top

丂嬨嶰幃棨峌偼偙傟傑偱弎傋偨偲偍傝丄偼偠傔娡忋婡偲偟偰寁夋偝傟偨傕偺傪棨忋婡偲偟偰揮梡偟偨偺偱丄嵟弶偐傜棨忋峌寕婡偲偟偰奐敪偝傟偨戝宆棨忋婡偼徍榓幍擭丄奀孯帺懱偑峀岺彵偱帋嶌偟偨幍帋摿庬峌寕婡偱偁傞偑丄偙傟偵偮偄偰弎傋傞傑偊偵丄栤戣偺儚僔儞僩儞丄儘儞僪儞椉孯弅忦栺偵偮偄偰夝愢偟偰偍偐偹偽側傞傑偄丅

丂戝惓廫堦擭乮堦嬨擇擇擭乯擇寧榋擔丄傾儊儕僇丄僀僊儕僗丄擔杮丄僼儔儞僗丄僀僞儕傾偺屲儠崙偼儚僔儞僩儞偱奀孯孯旛惂尷忦栺偵挷報偟偨丅

丂偦偺崪巕偼丄師偺偲偍傝偱偁傞丅

仜丂庡椡娡乮愴娡乯寶憿崌寁僩儞悢偼婎弨攔悈検偱暷丄塸奺屲幍枩屲乑乑乑僩儞丄擔杮嶰堦枩屲乑乑乑僩儞丄暓丄埳奺堦幍枩屲乑乑乑僩儞埲壓偲偡傞丅

丂傑偨堦惽偺攔悈検偼嶰枩屲乑乑乑僩儞埲壓丄搵嵹朇偼岥宎堦榋僀儞僠乮巐乑僙儞僠乯埲壓偲偡傞丅

仜丂峲嬻曣娡偺崌寁僩儞悢偼暷丄塸奺堦嶰枩屲乑乑乑僩儞丄擔杮敧枩堦乑乑乑僩儞丄暓丄埳奺榋枩僩儞埲壓偲偡傞丅

丂婎弨攔悈検偼堦娡擇枩幍乑乑乑僩儞埲壓偲偡傞傕丄奺崙偼崌寁惂尷僩儞悢偺斖埻撪偱嶰枩嶰乑乑乑僩儞埲撪偺傕偺擇惽埲撪傪寶憿偡傞偙偲偑偱偒傞丅

丂搵嵹朇偼岥宎敧僀儞僠乮擇乑僙儞僠乯埲壓偱丄岥宎榋僀儞僠乮堦屲僙儞僠乯埲忋偺朇偼堦乑栧傪偙偊偰偼偄偗側偄丅

仜丂庡椡娡丄峲嬻曣娡埲奜偺孯娡偼堦枩僩儞埲壓偲偡傞丅傑偨庡椡娡埲奜偺孯娡偺搵嵹朇偼岥宎敧僀儞僠埲壓偲偡傞丅

丂偦偺懠丄愽悈娡偍傛傃撆僈僗巊梡傪偲傝偟傑傞忦栺側偳傕挷報偝傟偨丅 |

丂偙傟偑丄偄傢備傞儚僔儞僩儞忦栺偱偁傞丅

丂偮偄偱徍榓屲擭乮堦嬨嶰乑擭乯巐寧擇廫擇擔丄摨偠屲儠崙偼儘儞僪儞偱孯弅偺偨傔偺奀孯忦栺偵挷報偟偨丅 |

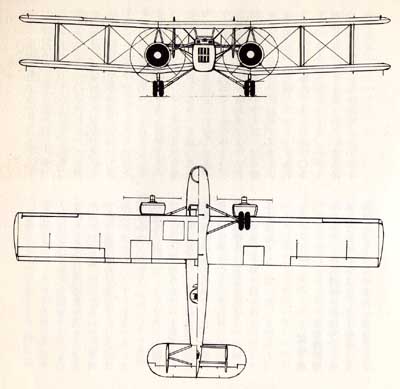

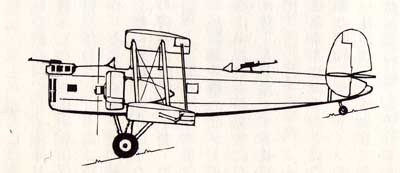

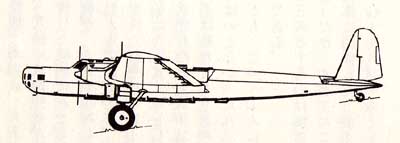

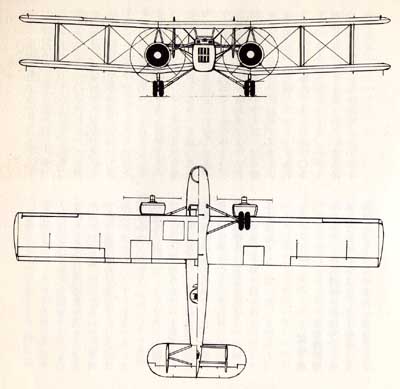

堦嶰幃娡峌偺屻宲婡丄敧嬨幃娡忋峌寕婡

偼偠傔嬻曣梡偲偟偰奐敪偝傟偨幍帋憃敪娡峌偼丄

偺偪偵嬨嶰幃棨忋峌寕婡偲偟偰惂幃嵦梡偝傟偨

嶌恾丗彫愳棙旻

嬨嶰幃棨忋峌寕婡乮幍幃憃敪娡忋峌寕婡丄乬僇-4乭

慡暆丗19.20m乮20.72m)丂慡挿丗12.80m乮12.05m乯慡崅丗4.83m(4.70m乯

庡梼柺愊丗92.40噓乮102.3噓乯丂帺廳丗3,600僉儘乮3,940僉儘乯

憤廳検丗6,350僉儘乮6,400僉儘乯擱椏丗2,024儕僢僩儖乮2,215儕僢僩儖乯

僄儞僕儞丗嶰旽俙-4嬻椻惎宍14婥摏丄650攏椡乛1,000m丄800攏椡亊2

嵟戝懍搙丗130僲僢僩乮127僲僢僩乯丂拝棨懍搙丗48僲僢僩乮50僲僢僩乯

忋徃帪娫丗3,000m傑偱乮13暘45昩乮13暘乯

峲懕嫍棧丗峌寕帪768僇僀儕乮535僇僀儕乯

掋嶡帪1,175僇僀儕乮1,245僇僀儕乯丂忔堳3乣5丂晲憰7.7儈儕亊3丄

敋抏1,000僉儘傑偨偼嫑棆800僉儘亊1

拲丗悢帤偼1乣4崋婡乮僇僢僐撪偼5乣11崋婡傪帵偡丅

1僲僢僩亖1,852僉儘乛帪丄1僇僀儕亖1,852僉儘

|

丂偙傟偵傛偭偰丄儚僔儞僩儞忦栺惂尷撪偱傕怴愴娡偺寶憿偼堦嬨嶰榋擭傑偱峴側傢側偄偙偲丄擔丄塸丄暷偺尰桳愴娡奺悢惽乮擔杮偼乽斾塨乿乯傪張暘偡傞偙偲丄婎弨攔悈検堦枩僩儞埲壓偱岥宎榋丒堦僀儞僠埲忋偺朇傪憰旛偡傞傕偺偼丄惂尷僩儞悢撪偱傕寶憿偟偰偼偄偗側偄偙偲丄婎弨攔悈検擇乑乑乑僩儞埲忋傑偨偼岥宎屲丒堦僀儞僠埲忋偺朇傪搵嵹偡傞愽悈娡傪寶憿偟側偄偙偲丄側偳偑婯掕偝傟偨傎偐丄摿偵擔丄塸丄暷偺娫偵庡椡娡丄峲嬻曣娡埲奜偺娡慏偼堦嬨嶰榋擭廫擇寧嶰廫堦擔尰嵼丄師偺憤寁僩儞悢埲撪偵偲偳傔傞惥栺偑側偝傟偨丅

仜丂弰梞娡乮旛朇岥宎榋丒堦僀儞僠埲忋乯丂暷堦敧枩僩儞丄塸堦巐枩榋敧乑乑僩儞丄擔堦乑枩敧巐乑乑僩儞

仜丂弰梞娡乮旛朇岥宎榋丒堦僀儞僠埲壓乯丂暷堦巐枩嶰屲乑乑僩儞丄塸堦嬨枩擇擇乑乑僩儞丄擔堦乑枩巐屲乑僩儞丄

仜丂嬱拃娡丂暷丄塸奺堦屲枩僩儞丄擔堦乑枩屲屲乑乑僩儞

仜丂愽悈娡丂暷丄塸丄擔偲傕屲枩擇幍乑乑僩儞 |

丂偙傟偑儘儞僪儞忦栺偱偁傝丄摉帪偺崙撪悽榑偼偍偍傓偹岲堄揑偱丄慡尃抍堦峴偺婣崙傕惙戝側娊寎傇傝偱偁偭偨丅

丂偟偐偟奀孯晹撪偼丄傕偪傠傫戝斀懳偱丄惌晎偺擃庛奜岎傪捝暜偟丄慡尃抍偺堦堳偩偭偨嵿晹乮偨偐傜傋乯奀孯戝恇偺婣崙傪懸偨偢偵孯椷晹挿丒壛摗戝彨偑帿擟偡傞堦枊傕偁偭偨丅

丂偙偺忦栺偵傛傞偲丄擔杮偼傾儊儕僇丄僀僊儕僗偵偨偄偟偰丄庡椡娡乮愴娡乯偲峲嬻曣娡偺曐桳棪偼奺榋乑僷乕僙儞僩丄廳弰梞娡偼懳暷榋乑僷乕僙儞僩丄懳塸敧堦僷乕僙儞僩丄寉弰梞娡偼懳暷幍乑僷乕僙儞僩丄懳塸屲擇僷乕僙儞僩丄嬱拃娡偼幍乑僷乕僙儞僩丄愽悈娡偼摨偠偲側傞丅

丂偙傟偼岞暯偵尒偰崙椡憡墳偺懨摉側慄偱偁傠偆丅偲偄偆傛傝丄堦嬨擇仜擭戙枛偐傜嶰乑擭戙偵偐偗偰悽奅揑偵嬻慜偺宱嵪揑戝晄嫷偑摓棃偟偰偍傝丄奺崙偲傕孯帠旓偺愡尭偵嬯椂偟偰偄偨偺偱丄儚僔儞僩儞忦栺偼妋偐偵擔杮偺崙椡怢挿傪偍偝偊丄傾僕傾偺惌忣傪埨掕偝偣傞栚揑偱偁偭偨偗傟偳傕丄儘儞僪儞忦栺偼懳擔嶔偲偄偆傛傝丄斵傜帺恎偺孯弅偺棟桼偯偗偲偟偰丄擔杮傪偄傢偽乬傑偒偧偊乭偵偟偨偲尒傞偙偲傕偱偒傛偆丅

丂帠幚丄儘儞僪儞忦栺惉棫傑偱偵摙媍偝傟偨暷丒塸埬偺拞偵偼丄愽悈娡傪堦嬨嶰屲擭傑偱偵慡攑偡傞偲偐丄峲嬻曣娡偺曐桳検傪儚僔儞僩儞忦栺傛傝偝傜偵惂尷偟偰暷丒塸奺堦乑枩僩儞丄擔杮榋枩僩儞偲偡傞丄偲偄偆嬌抂側埬偑娷傑傟偰偍傝丄斵傜偺堐嵪揑晄嫷偑偄偐偵怺崗偱偁偭偨偐偑傢偐傞丅

丂偟偐偟擔杮偺棫応偲偡傟偽丄偙偺悽奅揑晄嫷壓偵暷塸偺嬥梈傂偒偟傔偲曐岇杅堈偺嫮壔偺塭嬁傪傑偲傕偵庴偗偨偆偊丄崙撪偼堎忢婥徾偵傛傞椻奞偑懕偒丄崙柉偺偁偄偩偵偼奀奜偵帒尮傪媮傔偰恑弌偡傞傎偐偵偼夝寛偺摴側偟丄偲偡傞婥塣偑崅傑偭偰偄偨丅

丂偟偐傕丄儚僔儞僩儞忦栺丄懳巟嬨儠崙忦栺丄懢暯梞巐儠崙忦栺側偳偵傛偭偰奀奜恑弌偑尅惂偝傟偰偄傞偺偵壛偊丄崱搙偼乬帩偰傞崙乭暷丒塸偺孯弅偺偁偍傝傪怘偭偰奀奜恑弌偺愭朜偲側傞傋偒奀孯椡傪丄杊塹愴椡偺傒偵尷掕偝傟偰偼丄擔杮偼嵖偟偰悐朣傪懸偮傎偐偼側偄丄偲偡傞桱崙榑幰傕堦晹偵嫮偄巟帩傪偊偮偮偁偭偨丅

4 幍帋摿庬峌寕婡寁夋 top

丂儘儞僪儞忦栺挷報傪擃庛奜岎偲捝暜偟偨奀孯孯椷晹偼丄悈忋娡掵偺楎惃傪曗偆偨傔忦栺偵惂尷偝傟側偄峲嬻暫椡偺戝奼廩傪偼偐傝丄梻徍榓榋擭偺戞堦師孯旛曗廩寁夋偱旘峴戉傪堦巐戉偐傜嶰堦戉偲堦嫇偵攞埲忋偵憹嫮偟丄梻幍擭巐寧偵偼墶恵夑偵奀孯峲嬻彵傪愝棫偟偰奀孯峲嬻媄弍偺拞妀偲偟偨丅

丂弶戙彵挿偵偼慜尨尓帯彮彨偑擟柦偝傟丄幍帋乮徍榓幍擭搙帋嶌乯偲屇偽傟傞堦楢偺帋嶌婡寁夋傪棫埬丄幚尰偵忔傝弌偟偨丅

丂幍帋偺撪梕偼娡愴乮嶰旽丄拞搰乯丄娡峌乮嶰旽丄拞搰乯丄嶰嵗悈掋乮垽抦丄愳惣乯偺柉娫敪拲婡偺傎偐丄峲嬻杮晹挿丒徏嶳拞彨帺恎偺敪埬偵側傞奀孯嵟弶偺棨忋傪婎抧偲偡傞挿嫍棧峌寕婡乽帋嶌幍帋摿庬峌寕婡乿偺愝寁丒帋嶌偑峀奀孯岺彵偵壓柦偝傟偨丅

丂峀岺彵偼徍榓擇擭偵僪僀僣偺儘乕儖僶僢僴幮偺媄弍傪摫擖偟偰慡嬥懏惢扨梩憃敪旘峴掵傪帋嶌偟偰偄傜偄丄嬥懏惢戝宆旘峴掵偺奐敪丒惢嶌偵偁偨傝丄偙偺庬偺婡懱偵偐傫偟偰偼朙晉側宱尡偲帒椏傪傕偭偰偄偨偨傔偵慖偽傟偨傕偺偱偁偭偨丅

丂徏嶳峲嬻杮晹挿偺峔憐偼

丂乽孯弅忦栺偵傛偭偰峲嬻曣娡偺曐桳検偑惂尷偝傟偨偙偲偼丄娡戉偲偲傕偵嶌愴偱偒傞旘峴婡偺巊梡傪惂尷偝傟偨偙偲偵側傞丅

丂偙傟傪曗偆偨傔偵丄棨忋偐傜弌敪偟偰娡戉嶌愴偵嫤椡偱偒傞桳椡側旘峴婡偼偱偒側偄偐乿

偲偄偆偙偲偱丄偦偺尋媶傪柦偠傜傟偨偺偑帪偺峲嬻杮晹媄弍晹挿丒嶳杮屲廫榋彮彨乮偺偪偺楢崌娡戉巌椷挿姱丄尦悆乯偩偭偨丅

丂偙傟傑偱奀孯偱偼丄増娸婎抧偐傜挿嫍棧梞忋嶌愴傪峴側偆婡庬偼旘峴掵偱偁傝丄偦偺惈幙忋丄擟柋偼彛夲丄嶕揋丄悈暯敋寕偵偐偓傜傟偰丄偦偺惈擻傕弰峲懍搙敧乑乣堦乑乑僲僢僩乮堦屲乑乣堦敧屲僉儘乛帪乯丄峲懕嫍棧堦乑乑乑乣堦擇乑乑僇僀儕乮堦敧屲乑乣擇擇乑乑僉儘乯丄敋抏搵嵹検堦僩儞掱搙偵偡偓側偐偭偨丅

丂傾儊儕僇奀孯偺俹僔儕乕僘棨忋彛夲婡丄偨偲偊偽僟僌儔僗俹2乚俢側偳傕丄傎偲傫偳偙傟傜旘峴掵偲帡偨惈擻傪帩偪丄偨偩峲懕惈擻偼傗傗抁偄偐傢傝偵旘峴掵傛傝寉夣偱丄棆寕偵傛傞慏敃峌寕傕壜擻偱偁偭偨偑丄偦偺嶌愴偼偁偔傑偱増娸杊塹偵偐偓傜傟偰偄偨丅

丂偟偐偟丄峲嬻杮晹偑峫偊偨怴偟偄棨忋峌寕婡偼丄庡椡娡戉偺奀忋寛愴偵嬻曣偺娡嵹婡偺楎惃偺彆偭恖偲偟偰棨忋婎抧偐傜挿嬱嶲壛偟丄揋庡椡娡寕柵偵棆敋寕傪埲偰嫤椡偡傞丄偲偄偆偺偑栚昗偱偁傞偐傜丄偦偺惈奿偼偐側傝堘偭偰偒偰丄偦偺惈擻梫媮偼嬌傔偰暋嶨崅搙偲側偭偰偔傞丅

丂摉帪偺峲嬻杮晹偑偙偺揰丄僆儁儗乕僔儑儞丒儕僒乕僠傪偳偙傑偱専摙偟偨偐偼傛偔傢偐傜側偄偑丄偲偵偐偔嬻曣偺楎惃傪曗偆偨傔偵丄撿懢暯梞偵嶶嵼偡傞擔杮偺埾擟摑帯椞偺彅搰傪乬晄捑嬻曣乭偲偟偰棙梡偟偰丄偙偙偵娡忋峌寕婡側傜偸棨忋峌寕婡傪攝抲偡傞偲偄偆傾僀僨傿傾偼丄孯弅忦栺偵傛傞娡戉峲嬻惃椡偺懳暷楎惃偑摢偵偒偰偄傞奀孯摉嬊偲偟偰偼丄傑偝偵揤棃偺柇埬偲巚傢傟偨偵堘偄側偄丅

丂峀彵幍帋摿庬峌寕婡偼丄偦偺偆偊偵乽帋嶌乿偲偄偆帤偑偮偄偰偄傞傛偆偵丄傑偢丄偙偺傛偆側婡庬偺壜擻惈傪専摙偡傞偨傔偵敪拲偝傟偨傕偺偲巚傢傟傞丅

帋嶌偑丄柉娫夛幮偱側偔奀孯晹栧偱峴側傢傟偨偺傕丄偦偺偁傜傢傟偱偁傠偆丅

丂晅婰乗乗偙偺偺帒椏偵偮偄偰偼丄偙傟傑偱敪昞偝傟偨傕偺偺拞偵擔晅丄僨乕僞偦偺懠偵憡摉偺崿棎偲柕弬偑偁傞丅

丂偨偲偊偽嬨屲幃棨忋峌寕婡偺峀岺彵偵偍偗傞惢嶌婡悢偼丄堦堦婡愢偲榋婡愢偲巐婡愢偑偁傝丄惓幃側惢嶌婰榐偑攕愴偵傛偭偰幐傢傟偨尰嵼偱偼丄偄偐傫偲傕偟偑偨偄偑杮彂偱偼嵟傕懨摉偲巚傢傟傞榋婡乮憤惗嶻悢敧婡乯愢傪偲偭偨丅

丂傑偨丄奀孯偑棨忋峌寕婡偵偁偨偊偨婡庬婰崋俧僫儞僶乕偺偆偪丄嵟弶偺俧1俵1乮俵偼嶰旽偺棯乯偲屇偽傟傞婡懱傪嬨嶰幃棨峌偲偡傞帒椏偲丄敧帋拞峌乮敧帋摿掋偺夵徧乯偵偁偨偊傜傟偨偲偡傞帒椏偲偑偁傞丅

丂俧2俫1乮俫偼峀岺彵偺棯乯偼嬨屲幃棨峌偱偁傞偙偲偼妋幚偩偑丄晛捠僫儞僶乕偼丄帋嶌敪拲擭搙弴偵偁偨偊傜傟傞偺偑姷椺側偺偱丄俧2偑敧帋偩偐傜丄俧1偼幍帋憃敪娡峌偱偁傞嬨嶰幃棨峌偲偡傞偺偑懨摉偺傛偆偵傒偊傞丅

丂偟偐偟丄幚偼偙偺婡庬婰崋偼徍榓廫丄廫堦擭偙傠偵惂掕偝傟堦斒壔偝傟偨傕偺偱丄偦傟埲慜偺婡庬偵偮偄偰偼丄偝偐偺傏偭偰晅偗傜傟偨偙偲傪峫偊傟偽丄偪傚偆偳偦偺帪婜偼敧帋拞峌乮摿掋乯偺姰惉丄嬨屲幃棨峌偺惂幃壔丄嬨帋拞峌偺姰惉偑傎偲傫偳偁偄慜屻偟偨帪婜偵偁偨傞丅

丂廬偭偰摉嬊偑丄偙偺怴婡庬偵俧僫儞僶乕傪偁偨偊傞偵偁偨偭偰丄徍榓嬨擭偵姰惉偟偨敧帋拞峌傪俧1丄廫擭偵惂幃壔偟偨嬨屲幃戝峌傪俧2丄廫堦擭偵惂幃壔偟偨嬨榋幃拞峌傪俧3偲偟丄尦棃偼娡峌偱偁傝恀偺堄枴偱偺棨峌偲偼偄偊側偐偭偨嬨嶰幃傪彍奜偟偨偙偲傕丄廫暘偵偆側偢偗傞偙偲偱偁傞丅

丂俧1傪嬨嶰幃偲偡傞偺偼奀孯娭學偺帒椏偺傛偆偩偑丄杮彂偱偼偙傟傜偡傋偰偺婡懱偵娭學偟偨嶰旽宯偺帒椏偵傛傝丄俧1傪敧帋拞峌偲偟偨丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |