|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

6 マレー沖海戦――不沈戦艦との対決

|

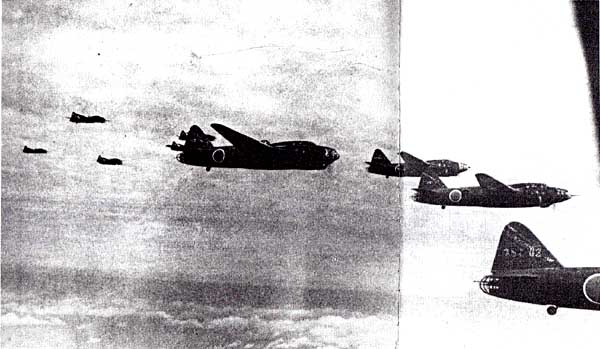

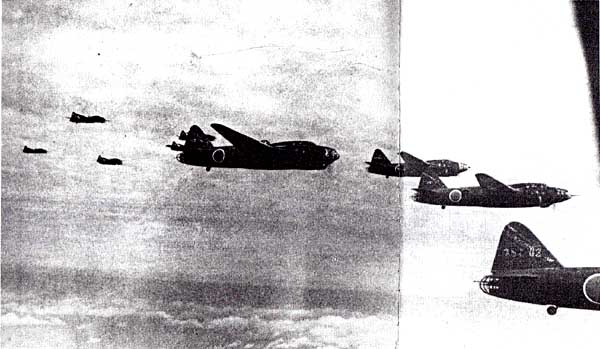

爆撃に向かう一式陸攻22型の編隊

|

太平洋戦開戦の十二月八日、陸攻として初の敵地上空での作戦行動を行なったのは、台湾南部基地から七日深夜、マニラ方面の天候偵察のために発進した、三機の一式陸攻であった。

この報告に基いて、攻撃隊(第二一、第二三両航空戦隊の陸攻隊一〇八機、第三、台南両航空隊の零戦八四機)を発進させようとした八日早朝、台湾南部一帯は濃霧に包まれて夜間発進が不可能になったばかりでなく、日の出以後も霧は、ますます濃く低くたれこめ、攻撃隊の作戦を阻(はば)んだ。 一方、開戦とともに八日○六〇〇、シンガポールのセレター、センパワン、テンガー、カランの四飛行場爆撃を計画していた第一航空部隊(第三一航空戦隊と第二二航空戦隊の一部、陸攻九九機、戦闘機三九機、陸偵六機)は、予定通り七日二三五四に第一攻撃隊として、元山隊の九六式陸攻三三機がサイゴンを、ついで第二攻撃隊として八日○○一五、美幌隊の九六式陸攻三三機がツドモーを、それぞれ発進した。

しかし第一攻撃隊は、悪天候のため途中で攻撃を断念して反転帰投、第二攻撃隊だけが無事(一機だけ故障のため途中で反転帰投)目標上空に到達し、○五三八からセレター、テンガー両飛行場、英空軍司令部付近、商港などを高度四〇〇〇メートルから爆撃し、一機が被弾しただけで全機、無事帰還した。

また台湾南部各基地の攻撃隊も、天候回復を待って八日一〇三〇発進、マニラ近郊のイバ、クラーク両基地を襲い、陸攻隊はイバで約六〇機、クラークでB17爆撃機を含む約五〇機を爆破炎上させ、第一撃でフィリピン駐在の米航空兵力の約半分を壊滅させ、幸運にも一機の損害もなく帰還した。

直掩の零戦隊は、飛び立ってきたカーチスP40約三〇機と交戦、約一五分でそのうち二五機を撃墜したが、零戦もまた七機を失った。

この両作戦を皮切りに、太平洋戦での陸攻の活躍が開始されたのであるが、そのすべてにわたって詳しく述べるのは、本書の範囲ではない。

この章では、日本海軍陸上攻撃機の声価を決した、世界航空戦史上の一大事件とも言うべきマレー沖海戦を取上げて、いささかの分析を試みてみるに留める。

1 英戦艦二隻、シンガポールヘ回航 top

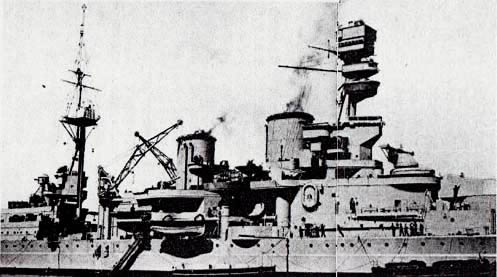

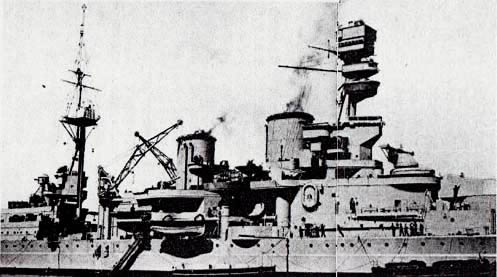

チャーチル首相自らの発想による東洋艦隊の中核となるべき新式戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」(注1)と高速戦艦「レパルス」(注2)は、駆逐艦「エンカウンター」と「ジュピター」を従えて十月二十五日、英国を出帆した。

(注1=三万六七五〇トン、二九・二五ノット、三六センチ砲一〇門、一三・五センチ砲一六門、四〇ミリ・ポムポム砲六四、四〇ミリ・ボフォース砲一〇、二〇ミリ・エリコン砲一〇、一二・七ミリ機銃一六)

(注2=三万二〇七五トン、三二・六ノット、三八センチ砲六門、一〇センチ砲一六門、八センチ高角砲二門、二〇ミリ・エリコン砲若干)

司令長官は軍令部次長から転じたトム・フィリップス提督、艦長は「プリンス・オブ・ウェールズ」がリーチ大佐、「レパルス」は、テナント大佐であった。

しかし、この前にすでにきたるべきドラマの伏線が始まっていた。

中でも最大の不運(もちろん英国にとっては)は、この二戦艦とともに派遣されるはずだった新鋭空母(インドミタブル一三万三〇〇〇トン)が、就役後の基本訓練中に西インド諸島のジャマイカ島付近で、十一月三日に座礁してしまい、修理のためアメリカのノーフォーク海軍工廠に回航され、ドック入りしたことである。

修理は一二日間で終り、同艦は再びジャマイカ島で艦載機を積込んでから、希望峰回りで戦艦二隻を追ってシンガポールに向かったが、一足遅かった。

運命の十二月十日までに「インドミタブル」は、まだインド洋にも入っていなかったのである。 |

シンガポール軍港における英戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」(上)と

巡洋戦艦「レパルス」(下)

|

もし「インドミタブル」が不運な座礁事故を起さず、戦艦二隻とともにシンガポールに到着し、直衛空母としての機能を発揮していたらば、マレー沖海戦の様相は、かなり変っていたであろうと思われる。

当時の「インドミタブル」は、一九四〇年に進水したばかりの「イラストリアス」級最新艦で速力は三一ノット、搭載機はフェアリー「ブルマー」複座戦闘機一個中隊(一二機)、フェアリー「アルバコア」雷撃機二個中隊(二四機)、ホーカー「シー・ハリケーン」艦戦一個中隊(九機)であったから、零戦の援護なしに出撃した陸攻隊(特に九六式)にとっては、かなりの強敵であったろう。

特に「プリンス・オブ・ウェールズ」は、二ヵ月ほど前のマルタ島攻防戦で、戦艦「ネルソン」「ロドニー」とともに空母「アーク・ロイアル」の直衛を受けて、イタリア空軍のサボイア・マルケッテイSM79陸攻を初めとする反復攻撃と戦った経験もある。

この戦訓を活かしてマレー半島沖で「インドミクブル」との協同作戦を展開していたら……と思うと、いまでもちょっと胃のあたりに緊張感を覚えるのは、筆者だけであろうか?

ついでにいえば、当時インド洋には古い小型空母「ハーミーズ」が作戦していたが、ちょうど「プリンス・オブ・ウェールズ」が駆逐艦二隻とともに希望峰を周り、ケープタウンを回った十一月十八日、入違いに修理のために南アフリカのサイモンズタウンに入港してしまった。

「ハーミーズ」は、搭載機数わずか一五機という豆空母ではあるが、もし英海軍当局が、もう少し気がきいていたら「ハーミーズ」を一足先にインド洋から南アではなく、シンガポールに回航させて、そこで修理しながら主力艦隊の到着を待たせ、「インドミタブル」到着までの代役を勤めさせる手もあったろう。

「ハーミーズ」は、のちに日本海軍機動部隊のインド洋作戦のときに、第一航空艦隊の艦載機(九九式艦爆)の集中攻撃を受けて、あえなく沈んでしまったが、開戦当時、有力な日本海軍空母が一隻もいなかったマレー方面海域で、主力艦二隻とともに作戦すれば、それなりの威力はあったと思われる。

それはともかく「プリンス・オブ・ウェールズ」は、駆逐艦「エレクトラ」「エクスプレス」の二隻とともにセイロンで、先に到着していた「レパルス」、あとから到着する駆逐艦「エンカウンター」「ジュピター」と合流し、十一月二十九日にシンガポールへ向かった。

ただフィリップス提督はコロンボで艦を降り、「カタリナ」飛行艇でシンガポールに先行していた。

十二月二日午後、艦隊は大歓迎のうちにシンガポールのセレター軍港に入港した。

サー・トーマス・フイリップスは、群衆の中で「プリンス・オブ・ウェールズ」の岸壁停泊を見まもっていたが、やがて真っ先にタラップを上がった。

その前日、東京の皇居内で開催された御前会議では「対米英蘭開戦」が決定しており、この日には「月齢と曜日(満月、ハワイの日曜)を考慮して」開戦日は十二月八日が選ばれた。

そして開戦直後に南タイ、北部マレーに敵前上陸を敢行する陸軍部隊と、それを護衛する海軍部隊は、海南島の三亜に集結をおえていたが、この日から先遣隊が次々と出撃を開始していた。

矢はすでに弦を離れていたのだ。

一方、英国側の方でもすでに一日、日米交渉決裂必至とみた極乗軍は、マレー全土に非常事態宣言を発していた。

軍令部からは、すでにシンガポールに到着したフィリップス提督に電報で、二隻の戦艦がシンガポールに到着したら、できるだけ早く、どちらか、もしくは両方を出港させて、シンガポール東方水域を巡航させるようにといってきた。

翌二日には、フィリピン基地の米軍哨戒機により、仏印(ベトナム)沖で南下する日本潜水艦一二隻が発見され、またサイゴン南方のカムラン湾に、二一隻の輸送船が集結している、という情報も入っていた。

これらの情報をもとにして、英軍令部は再度フィリップス提督に、両戦艦の出港をうながし、またフィリップス自身は、マニラで米アジア艦隊司令長官ハート大将と会談し、米駆逐艦のシンガポール回航について交渉するよう指示した。

しかし、フィリップスは、マニラ訪問の件はただちに実行したが、「レパルス」は駆逐艦「テネドス」と「バンパイア」を伴ってオーストラリア訪問航海に出すこととし、彼自身は四日にマニラへ飛び、「レパルス」は五日にシンガポールを出港、オーストラリアへ向かった。

しかし、この四日朝には、開戦とともにマレー半島上陸作戦を行なうため、駆逐艦と重巡洋艦に護衛された輸送船団一八隻が、海南島の三亜基地を出港し、基地航空部隊も一斉に偵察、哨戒作戦を開始していた。

このような緊迫感が、何故現地シンガポールでは感じられなかったのか?

フィリップス提督個人の誤りだったのか、今となっては確かめるすべもない。

2 Z艦隊ついに出撃 top

十二月六日一三四〇、コタバルを発進して海上を哨戒中のオーストラリア空軍所属ロッキード「ハドソン」偵察機が、インドシナ半島南端カマウ岬南東一五〇キロ付近を西進中の日本大護送船団を発見した。

この事件は、日本側にもショックであったが、英軍側にも重大な警告であった。

マニラにいたフィリップス提督は、直ちにシンガポールに引返し、オーストラリア訪問途上の「レパルス」は呼び戻された。

一方英極東軍(総司令官ロバート・ブルック・ポパム空軍大将)は、ただちに情勢を分析した結果、現状では日本船団はカマウ岬から北西に変針して、タイ国に向かう公算が大きいとして、まだ行動を起す時期ではない、と判断した。 |

マレー半島上陸をめざす日本陸軍の輸送船団を発見した

オーストラリア空軍のロッキード「ハドソン」偵察機

|

最も、行動を起すにしても、肝心のフィリップス提督と「レパルス」が、シンガポールにいなかったのだから、どうしようもなかったわけである。

もし、フィリップスがシンガポールにいて、日本船団の行動を牽制するために即時全勢力をシンガポールから出撃させ、マレー沖からシャム湾方面に向かっていたら、情勢はどう転んだかわからない。

しかし、天候悪化のため、その後は英哨戒機は日本船団と接触できず、日本軍の行動は不明となった。

英軍側にとっては、不幸がかさなったといえよう。

七日、フィリップス提督と「レパルス」がシンガポールに帰ってきた。

しかし、この日も悪天候のために日本船団の動向はつかめず、わずかにシンガポールから北上した二機の「カタリナ」飛行艇のうち一機は、なんの成果もなく帰ってきたが、一機は未帰還となった。

この「カタリナ」は日本船団を発見する前に、船団護衛の哨戒機零式水偵と遭遇し、これと交戦中、ちようどこの空域を通りかかった陸軍戦闘機編隊によって、たちまち撃墜されていたのである。

これが太平洋戦争でのイギリス全軍を通じての初の犠牲であった。

こうしてイギリス軍は、何の有効な対策もとれないまま、十二月八日の朝を迎えた。

そして八日午前○時すぎ(現地時間)、日本陸軍部隊のマレー北部コタバル上陸によって、太平洋戦争の火ぶたが切られた。

ハワイ空襲に先立つこと、約七〇分であった。

この時、シンガポールには戦艦二隻のほか巡洋艦三隻、駆逐艦六隻がいたが、そのうち老朽艦やドック入りしているものを除くと、「プリンス・オブ・ウェールズ」「レパルス」とともに出撃可能なのは、巡洋艦「ダーバン」、駆逐艦「ストロングホールド」「エクスプレス」「エレクトラ」「バンパイア」「テネドス」だけだった。

フィリップス提督は「ダーバン」「ストロングホールド」をシンガポールに残し、他の四隻を連れて八日夜に出撃、北上して十日朝にマレー、タイ東岸に上陸した日本軍を攻撃することを表明した。

この作戦会議では終始、沈黙が支配した重苦しい気分が漂っていたという。

問題は、半島東岸にある英空軍の前進基地は、片っ端から日本軍の攻撃を受け、コタバル飛行場はすでに放棄され、英艦隊に対する空からの援護は、とても望めない状態であったことだ。

しかし、すでに空襲を受けたシンガポールで、坐して爆撃の目標となるよりも、出撃して戦うほかはなかったろう。

「Z部隊」と呼ばれることになったこの機動部隊は、八日一七一〇(現地時間)、シンガポール港の岸壁を離れた。

雲一つない、蒸し暑い夕暮れであった。

艦隊は一七・五ノットで東北に進み、日本軍が敷設した機雷原をよけて、アナンバス諸島の東側海域を通過した。さいわい九日は空は低い雲にお追われ、断続的なスコールがあり、視界は極めて悪く、日本機の作戦を阻んだ。

九日午後、シンガポールと戦闘予想地点である日本軍の上陸地域との中間を通過したZ部隊は、十日早朝の決戦を胸に、一路北上を続けていた。

この時点では、日本軍はまだ誰も、英艦隊のシンガポール出撃を知らなかったのである。

八日午後、シンガポール上空を飛んだ九八式陸偵は、二戦艦がまだ港内にいることを確認していたし、九日午前に同じくシンガポール偵察を行なった陸偵もやはり、主力艦はなお港内にあり、と報告していたのだからである。

(この報告は、あとで航空写真を検討してみると大型商船の誤認であった)。

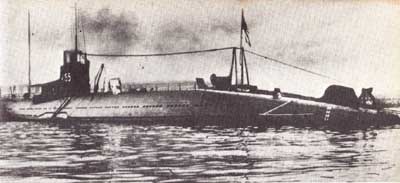

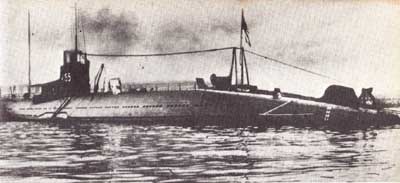

しかし、九日午後三時(日本時間)をわずか過ぎた頃、北緯五度のマレー半島東海域で哨戒網を張っていたイ65潜水艦が、歴史的な第一電を発した。

「敵レパルス型戦艦二隻見ゆ。地点フモハ二六(サイゴン南南西約六五〇キロ)、針路三四〇度(北北西)、速力二〇ノット、一五一五」

これがマレー沖海戦の、開幕ベルであった。 |

英艦隊を発見したイ号65潜水艦

|

3 運命に見放された英艦隊 top

イ65の第一電を、英艦隊側は全く知らなかった。

この時点で発見されたのは、イギリス側にとって、極めて不運であった。

というのは、北緯五度の線に網を張っていた日本潜水艦群のうち、イ65は最も東寄りの端に位置していたのだが、英艦隊はさらにその東方、ほとんどイ65の視界ギリギリの地点を通過したのである。

もし、その進路が、もう数カイリ東に寄っていたらば、おそらく発見されなかったであろう。

(戦艦より小さな目標である他の駆逐艦四隻は、イ65に気づかれていない!)。

イ65はその直後、激しいスコールのため敵を見失ったが、その第一電は日本本土の陸上通信隊で受信され、中継されて現地に送られた。

潜航中の潜水艦からの小出力の短波通信は、条件が悪かったり正確に同調させていないと、受信が困難である。

最も近い距離にあった英艦隊でさえ、この無電をキャッチできなかった。

その上、この第一電は、それまでの偵察機の報告と食い違っていた。

そこで南遣艦隊旗艦「鳥海」の司令部は、イ65に確認電報を打ち「一番艦は新型戦艦、二番艦はレパルス型にま違いなし」との確答をえた上、一七一五頃、南遣艦隊司令長官・小沢中将に伝えられたのだった。

小沢長官は、ただちに基地航空部隊にたいし「全力をあげて敵艦隊を攻撃せよ」との命令を発した。

しかし、この時刻からの出撃では、夜間作戦となることは当然で、このためかなりの混乱が起り、あわや同士討ちという場面もあったのである。

敵艦を見失ったイ65は、浮上して全速力で追撃二時間半、再び敵を発見した。

英艦はまだイ65には気付かなかったが、その頃「プリンス・オブ・ウェールズ」のレーダー・スクリーンに三個の機影が映り、ついで監視員の目が、夕暮れちかい水平線に水上機の姿を発見した。

この水上機のうち一機は、第四潜水戦隊旗艦の軽巡洋艦「鬼怒」の九四式水偵、一機は第五潜水戦隊(イ65の所属部隊)旗艦の軽巡「由良」の九四式水偵、もう一機は第七戦隊旗艦の重巡「熊野」の零式水偵で、いずれも一八三〇から一九四五の間に英艦隊を発見、海面が夜のとばりにとざされるまで触接を続けた。

このしつこい水上機の行動は、英艦隊の乗組員たちに「我々は完全に見張られているのだ」という不安感を与えた。

不安は日没真後、老朽駆逐艦「テネドス」が、燃料の関係から艦首をめぐらして、シンガポールへ帰港すべく離脱していってからは、さらに強まった。

しかしフィリップス提督はなお強気で、二一二○に予定の変針点で針路三二〇度、シンゴラ沖へ向かい二六ノットの高速でひた走り始めた。

正にその時、「エレクトラ」の見張員が約八キロの前方に、一発の吊光弾(パラシュートつきの照明弾)が輝くのを見た。

このため全艦は、一斉に左へ回頭し、吊光弾の方向から遠ざかろうとした。

この直後、フィリップス提督は、作戦中止を決意した。理由は、最早Z部隊の行動は日本側に筒抜けになっており、この危険をおかして目的海域に突入しても、すでに日本側は上陸作戦を完了して、船団も護衛艦隊も引きあげてしまっている公算が大きい。

そのような、戦果よりも危険の可能性が大きい作戦を強行するよりは、早くシンガポールへ帰投して、再度の出撃を期すべきである、という考えだったようである。

二三二五、闇の海上をひた走る「プリンス・オブ・ウェールス」から「レパルス」に向け、信号燈が青白く瞬き始めた。 |

上は日本艦隊、下は英艦隊の行動で、両艦隊ともお互いの存在をしらないまま、日本側のミスによる吊光弾のため、危うく両艦隊の接触が回避された。

この吊光弾がなかったなら、緒戦のマレー沖海戦は、違った戦局となっており、太平洋戦争の緒戦の日本の快進撃も変わっていたといえる。

英艦隊と触接をつづけた零式水上偵察機 |

「残念ながら、今回の作戦は中止する。

すでに敵機は我らを発見し、奇襲成功の望みはなくなった。

わが攻撃目標は、明朝にはすべて撤退していることは確実で、敵は万全の態勢で我らを迎撃するであろう。

これが攻撃を中止する理由である」

「レパルス」のテナント艦長は、フィリップス司令長官のこの判断に賛同し、勇気ある決断とほめたという。

この英艦隊回頭の一つのきっかけとなった吊光弾は、実は日本側のミスによるものだった。

小沢司令長官の出撃命令に逸って、ツドモー、サイゴン基地から、味方艦隊の位置も確かめずに出撃した美幌空、鹿屋空、元山空の陸攻のうち、美幌空の索敵隊の九六式陸攻が二二二〇、カモウ岬南方約二〇〇キロで海上に大きな艦影を認め、これを英艦隊と見て投下した吊光弾だったのである。

ところが、これは小沢艦隊の旗艦「鳥海」だった。

「鳥海」は、やむなく探照燈で「われは味方なり」の信号を繰返したが、索敵機はこれを敵の欺瞞と思い、吊光弾投下と触接をやめないので、小沢長官はついに先はどの攻撃命令を取消し、陸攻全機の帰投を命じて、からくも同志打ちの危機を逃れた。

これは、全く危かった。

もしこの夜、雲がなく視界良好だったら、この海域に出撃していた六個中隊五三機の陸攻隊は、数十キロの距離からこの吊光弾の光を発見し、小沢艦隊に“必殺”の夜間雷爆撃をかけて、これを“潰滅”させたことであろう。

これは、水上部隊の方も航空部隊の方も、夜間戦闘にたいするイロハを忘れていたとしか思えない。

赤穂義士の討ち入りでさえ、夜間の同士討ち防止のため、合言葉を定めていたというのに、その軽率さは今、考えても慄然(りつぜん)とする。

また、この吊光弾が投下されたときの小沢艦隊と英艦隊の距離は、わずか八〇〇〇メートル(英側推定)から三万メートル(日本側推定)であり、しかも英側は吊光弾で“何か”の存在を知ったが、日本側は全く英艦隊の存在に気付いていなかった。

三万メートルという距離は「プリンス・オブ・ウェールズ」の主砲の射程内であり、二万五〇〇〇メートルならば「レパルス」にとっても手頃な砲戦距離である。

もし、この時点で「プリンス・オブ・ウェールズ」のレーダーが小沢艦隊を捉えていたら、おそらくフィリップス提督は、レーダー射撃による夜戦を決意したであろう。

この距離では、まだ日本側(重巡五隻、軽巡一隻、駆逐艦四隻)の射程外であったから、おそらく最初の砲火は英側から開かれ、日本艦隊にまさに“寝耳に水”の衝撃を与えたであろう。

しかも、両艦隊(英艦隊が回頭しない前は)は近接する方向に進んでいたから、もし吊光弾が投下されなければ、両者はさらに近づき、ここに壮絶な夜戦が展開されたであろう。

英艦隊は、その主砲とレーダーの威力を最大限に活用すべく、日本側の射程外から猛射を浴びせ、一方双方の駆逐艦は肉迫して主力に魚雷戦を挑んだであろう。

英側の巨砲と日本側のお家芸の魚雷戦、これに「われ英艦隊と交戦中」の飛電によって駆け付けた陸攻隊も参加し、おそらく太平洋戦の劈頭を飾る大海戦となっていたと思われる。

日本側索敵機のミスによる吊光弾投下が及ぼした影響は、それが日英双方にとって、良かったか悪かったかは別として、意外に重大だったのである。

それにしても、当然「プリンス・オブ・ウェールズ」のレーダーの有効距離四〇キロメートル以内にあったはずの小沢艦隊が、発見されなかったのは、幸運というはかない。

おそらく、断続するスコールの反射が、レーダー監視員の目を誤まらせたのであろう。

とにかく、英艦隊は変針して一路南下、シンガポールへ向かって二〇ノットで走り続けていた。

そして攻撃中止の指令を受けた陸攻隊も、九日深夜から十日○一〇〇にかけて、それぞれの基地に帰投し、決戦は十日朝にもちこされた。

4 一一四五、敵主力見ゆ top

往路と同様に、機雷原を避けてアナンバス諸島の東側をまわるコースをとるべく走り続けていた英艦隊に、十日○二〇〇ころ「日本軍、クワンタン上陸中」という無電が入った。

これは結局誤報だったが、そうとは知らぬフィリップス長官は、クワンタン沖の日本艦隊攻撃を決意、○二二〇、艦隊の針路を二四〇度(西南)に取り、二五ノットに増速した。

日本側はもちろん、この英艦隊の変針には気づかなかったが、またまた日本潜水艦の監視網にひっかかった。

イ65と同じ北緯五度線の西端に待機していたイ58が○三四〇に英艦隊を発見し、ただちに攻撃を加え、魚雷五本を「レパルス」に発射した。

しかし一発も命中せず、浮上して追ったが逃げられ「○四三五、触接を失う」と打電した。

発見して一時間ちかくの時間を浪費したのは、いかにもまずかった。

一方英艦隊のほうは、潜水艦にも魚雷攻撃にも、全く気づかなかった。

○六二五、元山航空隊の索敵機九機が、サイゴン基地を発進した。

地上は薄く靄(もや)がかかっているが、空には無数の星がきらめいている。

○七五五、現地時間は二時間半早い○五二五、夜明けのサイゴン基地を元山空の攻撃隊が飛び立つ。

指揮官は「爆撃の神様」といわれる中西少佐、三個中隊二六機の九六式陸攻のうち、二個中隊(一七機)は雷撃隊で九一式魚雷改一、一個中隊(九機)は爆撃隊で五〇〇キロ通常爆弾各一発を重そうに抱えている。

遅れること一九分、サイゴン北方約一八キロのツドモー基地を、鹿屋空の一式陸攻の巨体が滑り出す。

三個中隊二六機の弾倉の中に収まっている魚雷は、ジャイロ式安定機をもち、炸薬量も改一より五五キロ多い最新型の九一式魚雷改二。

新鋭機と新鋭魚雷の強力コンビである。

指揮官は宮内少佐。

鹿屋空についで、同じくツドモー基地から、美幌空の九六式陸攻隊が発進する。

○八二〇爆撃隊八機(五○○キロ爆弾一発)、○八四五雷撃隊八機(九一式魚雷改一)、○八五五爆撃隊八機(二五〇キロ爆弾二発)、最後に遅れて○九三〇、爆撃隊の九機が追った。

攻撃各隊の針路は、各隊の指揮官の判断にまかされていたが、ほとんどの隊が申し合せたように一九〇度付近(南南西)のコースをとり、索敵機からの敵艦発見の報告を待ちながら南下してゆく。

美幌空の最後の爆撃中隊がツドモーを飛び立った○九三〇には、すでに快足の鹿屋隊は二〇〇カイリ以上を飛んで、北緯七度付近に達していた。 |

調整中の九一式航空魚雷

|

その頃、九機の索敵隊は、どうしていたのだろうか。

索敵を担当した元山空では、敵発見の公算が最大の地点を、サイゴンとシンガポールを結ぶ直線上と予想し、ここを中心として扇状に西に三機、東に五機を配し、各機の索敵線の平均開度は七度だが、四番索敵線を指揮官・牧野大尉が受け持ち、西隣の三番機には次席士官の帆足予備少尉をあて、三、四番線の開度は二度と狭くした。

この両線上で、かならず敵艦を発見しよう、という態勢であった。

一〇〇〇、出発してすでに八時間半。帆足少尉の三番機は、何一つ発見できないまま、晴れ渡った海上を飛び続けたが、マレー半島の海岸線が見えてきた時、命令された索敵線を約五〇キロ残して、海岸線にそって南東に変針した。

しかし、約一四〇キロ南下したが、何も発見できない。

一〇四三、敵発見を半ばあきらめた帆足機は、機首をめぐらせて最初の予定索敵線の方向に戻った。

飛ぶこと約一時間、最初に命令されたコースの最終段階に近く―― 一一四五、断雲の間からチラリと艦影が見えた。

小型三隻、大型二隻。

高度三五〇〇メートルで上空に接近したとき突然、大型艦から対空砲火が一斉に炸裂した。

敵だ!

「一一四五、敵主力見ゆ。北緯四度、東経一〇三度五五分、針路六〇度」

この第一報は、マレー沖航空戦の栄光のファンファーレとして知られ、初陣の若い予備学生出身の帆足少尉の名は一躍、有名となった。

しかし、この殊勲のかげに大きな問題が隠されていたことを、須藤氏は指摘している。

第一に帆足少尉が、独断で索敵コースを変更したこと。

これは明らかな命令違反である上に、このため正規のコースを飛んでいれば当然、一時間以上早く敵艦を発見できたものを、遅らせた。

この責任は軽くない。

第二に、敵艦を発見したときの措置が不完全である。

雲間から艦影を認めた時、ただちに「敵らしき艦影見ゆ」との報告と、地点とともに打電するという、索敵報告の基本を忘れている。

もし直衛戦闘機がいたり、対空砲火の最初の弾幕にとらえられたら、せっかくの重大報告は電波にのらず、みすみす敵をにがしたかもしれない。

この帆足機のミスは、マレー沖海戦の大勝利の影に隠され、敵発見第一電の功績だけがもてはやされたが、勝負とは別に、この種の失敗を戦訓として取上げ、徹底させなかったことが、その後の戦闘で再三、他の搭乗員たちによって繰返され、戦況を不利に導く重大な原因の一つになったという。

第三は帆足機の第一電を、他の攻撃隊は受信して即刻行動に移ったのに、鹿屋隊は受信できず、遅れて一二〇〇ちかく基地からの平文電報で、初めて敵の位置を知ったことである。

陸攻隊の通信系統は、「甲電波」とよぶ作戦上特に重要な通信用のチャンネル、基地からの通信は「乙電波」とよぶ重要通信用チャンネルと周波数が別れており、それぞれ正副の電信員が受け持って耳をすましていたのに、鹿屋隊はその前後も甲電波は、全く受信できなかったという。

これは無線機の同調機構の調整ミスという重大な過失となるが、これも殊勲の影に、その原因探求が忘れられた、と須藤氏(当時中尉、鹿屋隊第一中隊所属)は、反省をこめて述べている。

5 「レパルス」に直撃弾 top

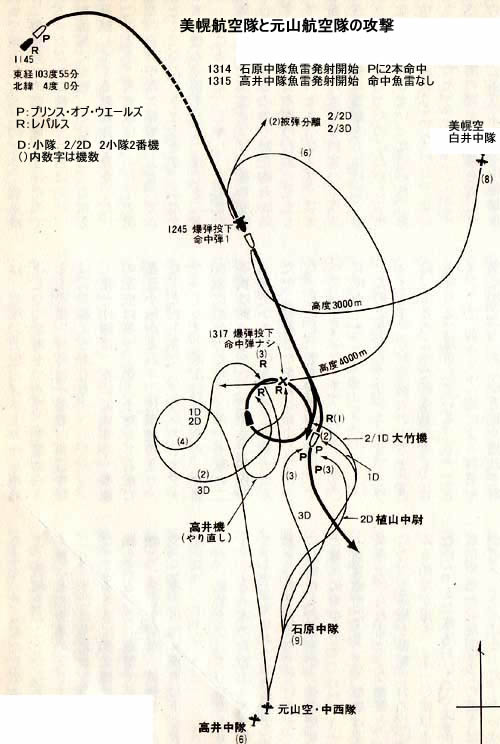

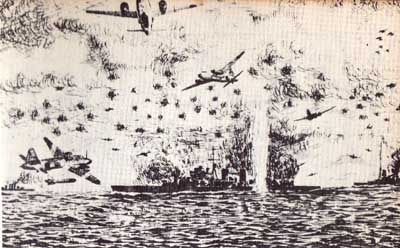

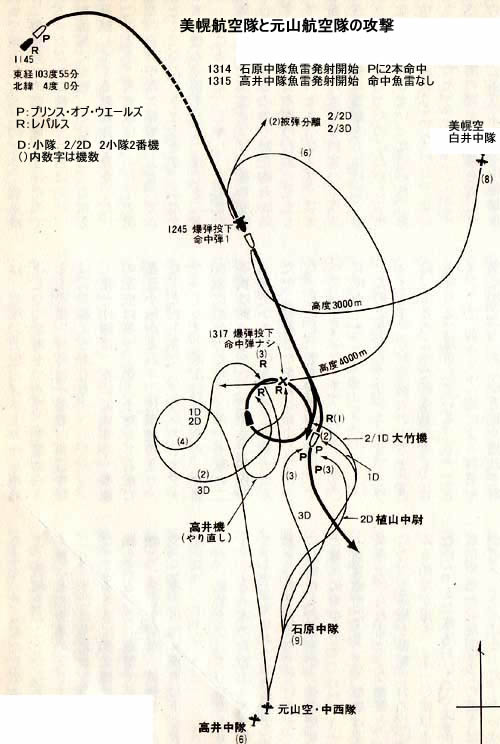

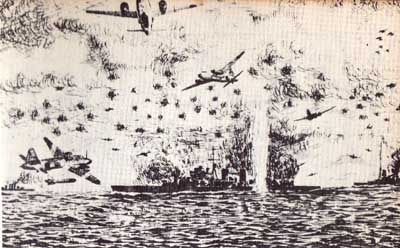

英艦隊攻撃の先陣は、美幌隊の白井中隊であった。

白井中隊は、最後から二番目にツドモー基地を発進したにもかかわらず、偶然にも、ほとんどまっすぐに敵艦隊を目ざすコースに乗っていた。

このおかげで一一五五に「敵主力見ゆ」を受信すると、ただちに報告地点に向かい、一二三五、真先に戦場に到着することができた。

しかし、幸運にはかならずといってよいほど、不運が伴う。

白井中隊の不運は、この日の早朝タイ湾地区の索敵に向かう予定だったのに、出発直前の○六三〇にイ58潜水艦の敵情報告が入電したため、この地区の索敵が不要となり、急遽、攻撃隊に加わることとなったことである。

このため爆弾補給が間に合わず、やむなく五〇〇キロ爆弾のかわりに、二五〇キロ二発を搭載して出発したのであった。

英艦隊は、北東から南東へと変針中で、前衛に駆逐艦三隻が横陣で頭をそろえ、その後方一〇〇〇メートル付近に主力一番艦、さらにその右後方一〇〇〇メートル付近に二番艦という隊形だった。

上空には、断雲が乱れとんでいた。

白井大尉は、各機二発ずつ搭載している二五〇キロ通常爆弾を、一回一発ずつ、二航過で爆撃する方針をきめた。八発ずつ二回の爆弾網で、かならず命中させる自信があった。

突然、三〇ノットちかい高速で回避運動をはしめた五隻の英艦から、一斉に対空砲火が吹きあげてきた。

目のくらむような衝撃でゆらぎつつ、編隊は右旋回で敵艦隊と反航する爆撃針路に入ると、照準器のなかは炸裂する無数の高角砲弾の爆煙、すだれのような灰色のポムポム砲の弾幕に遮られた。

目標がはっきり見えないほどの猛射だったが、ようやく高いやぐら艦橋の二番艦「レパルス」の姿が目に入ってきた。

五隻の艦隊の全対空砲火を、八機の一個編隊に集中されながら、白井中隊は一直線に爆撃針路を進む。

艦首を左右に振ってジグザグ航行で逃げまわる「レパルス」めがけて投下された八個の爆弾は、コバルト色の海面に吸いこまれるように落下してゆく。

やがて「レパルス」の煙突からやや艦尾よりの両舷に大きな水柱が上り、その中央の一弾は、見事に後甲板に命中、黒煙が上がった。

時に一二四五、日本海軍初めての航行中の戦艦にたいする爆撃は、満点の成績を上げたのである。

水柱のきえた海面には白い円形の波紋が七つ、一発が百数十メートルほど離れているが、命中弾を含む七発は、まさに計画通りの弾着である。離れている一弾は、第三小隊三番機のものらしいが、これには理由がある。

この機は投弾直前に被弾して、激しく揺れたために爆撃手がよろめいて、投下のタイミングが一瞬遅れたのと、横方向の揺れによって爆弾に横振れの力が加わっていたことから、弾着点がずれたと推定されている。

この第三小隊三番機の損傷は、編隊八機のうち被弾した五機中一番ひどく、燃料タンクが大きく裂けてガソリンがスプレーのように噴き出していた。

ツドモー基地に帰投できる見こみはなく「われ不時着せん」と打電しつつ編隊を離れていった。

のちに海軍基地で最も近いソクトランに不時着できたことがわかった。 |

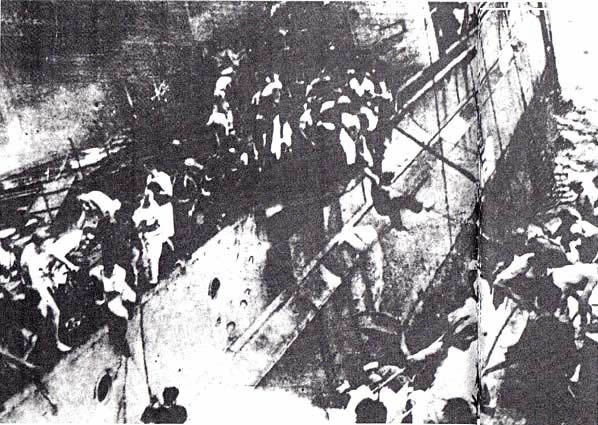

美幌航空隊白井中隊の爆撃により「レパルス」に

命中弾。しかし250キロ爆弾だったので、損傷は

少なかった。右上は「プリンス・オブ・ウェールズ」

250キロ通常爆弾

|

さらにもう一機、第二小隊二番機も左エンジン付近をひどくやられて編隊を脱落、重量物を投下しつつ単機ツドモーに向かい、ようやく基地までたどりついた。

白井中隊長は離脱してゆく二機に心を残しつつ、まだ各機に残る一発ずつの爆弾による第二次爆撃を敢行すべく、六機をまとめて編隊を立直し、敵の射撃を避けるるために右旋回しながら高度を四〇〇〇メートルに上げ、同じく反航態勢で「レパルス」を狙った。

しかし、今度は編隊に被弾もなかったかわりに、命中弾もなかった。

やはり、航行中の艦艇にたいする爆撃高度は、三〇〇〇メートル以上では無理だったようである。

「レパルス」にたいする白井隊の第一回爆撃は、たしかに見事だったが、残念ながら二五〇キロ通常爆弾では威力が足りない。

カタパルト・デッキとその下の室を貫いて、床甲板の厚さわずか一インチの甲板装甲の上で爆発し、しかもその炸裂の衝撃も極めて弱かったらしい。

最初はテナント艦長も、旗艦に「至近弾によって軽微な損傷があったらしい」と報告した位だったという。

もし、これが八〇〇キロ徹甲弾か、少なくとも他の攻撃隊と同じ五〇〇キロ通常爆弾だったら、おそらく甲板装甲を貫通してその下の缶室で爆発し、大きな損害を与えたことと思われる。

この点では、この爆撃による最大の被害者は、むしろ正確な投弾をしながら効果がなかった、白井隊の隊員たちではなかったろうか。

6 「プリンス・オブ・ウェールズ」傾く top

この日の早朝、攻撃部隊の先頭をきってサイゴン基地を発進した、元山空の中西少佐が指揮する雷撃二個中隊、爆撃二個中隊、計二六機の九六式陸攻は、その後は爆撃隊は二階堂大尉が指揮をとり、また一○二〇、雷撃隊の一機がエンジン故障で基地に引返したため、中西少佐の雷撃隊は二個中隊、一六機となった。

編隊は英艦隊を追って、正午頃にはシンガポール海峡を見わたす海域まで南下した。

この時、帆足機の「敵発見」の第一電を受けたのである。

ただちに機首を北西に向け、目標海域に直行、一三〇二、右前方に反航してくる敵艦隊を発見した。

この時、英艦隊は、ちょうど美幌空の白井中隊の爆撃が終ってホッとしていた時だったが、再び日本機の来襲を見て、速力を二五ノットに上げた。

しかし、今度の編隊は遠方で高度を下げ、隊形展開を行なっているので、対空砲火は開かず、ジッと日本機の行動を見まもっていた。

この時、フィリップス提督は、幕僚の水雷専門家ハーランド少佐が

「敵は雷撃を仕掛けてくるようです」

といったのにたいし

「そんなことはあるまい。第一、あの中に雷撃機などいないじゃないか」

といったそうである。

さて、断雲の間から太陽を背に、敵の正面から接近する元山雷撃隊は、高度二五〇〇メートルから緩降下しつつ距離をつめて、突撃命令とともに第一中隊は一番艦、第二中隊は二番艦に殺到した。

第一中隊は、左に回頭する一番艦の左舷に第一、第二小隊が、右舷に第三小隊がまわり、挟撃態勢をとった。

これを見た「プリンス・オブ・ウェールズ」は左回頭を止め、全速直進に変ったので、第一小隊の二番機は射点を失い、目標を二番艦の「レパルス」に切換て突っこんだが、発射した魚雷は命中しなかった。 |

|

しかし、他の八機の魚雷は、すべて「プリンス・オブ・ウェールズ」に向かった。

この時の「プリンス・オブ・ウェールズ」の対空砲火のすさまじさは、生残った搭乗員たちも、口をそろえて証言している。

五・二五インチ(一四センチ)砲による弾幕射撃に加えて、あらゆる砲や機銃を射ちまくった(ただしポムポム砲は、よく故障を起したらしい)が、日本機はその弾幕の下をくぐって突っこみ、中には魚雷発射後、艦上を飛び越える時に機銃掃射を行なった機もある。

この攻撃で第一小隊三番機は、魚雷発射後、被弾して海面に突っこみ、川田一飛曹以下全員が戦死した。

白い航跡をひいて、左右から突進してくる八本の魚雷を「プリンス・オブ・ウェールズ」の乗組員たちは、息をつめて見まもっていたが、ついに左舷からの二本が、後部煙突付近と艦尾に命中した。

魚雷命中によって、巨艦は空中に突き上げられるような衝撃と、それに続く異様な振動を起し、みるみる船足が落ち、左一〇度以上傾いた。

また艦尾がひどく沈下して、艦尾甲板から海面までの高さはわずか五メートルになった、という。

また艦内大部分の場所で、停電となり、通信も通風もとまった。

砲の大半は動力を絶たれて動かなくなり、操舵の自由も奪われた。

この原因は、主として艦尾に命中した一本によるとされている。 |

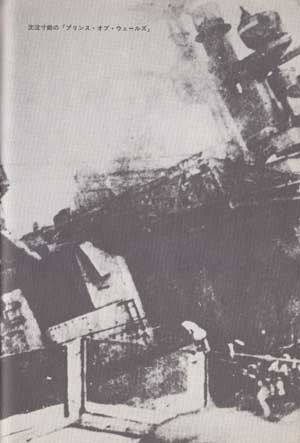

「プリンス・オブ・ウェールズ」に魚雷命中。鹿屋隊搭乗員のスケッチ

|

この魚雷は艦尾の推進機付近、艦底が丸く浅くなっている部分に、下からもぐりこむようにして命中、爆発したため、水柱はほとんど上らなかったが、その分の強力な水のハンマーが、船尾を下からぶち破って、舵を破損し、左側の二つのスクリューを破損して、その駆動軸をねじまげた。

このため、スクリューの軸は猛烈な振動を起し、ベアリングを破壊し、ここから推進軸にそって船底を後から前に、約四分間に二四〇〇トンと推定される大量の水が流れ込んだのである。

この予期しない大被害に較べれば、もう一本の魚雷による左舷四区画への浸水など、取るに足りぬものであった。

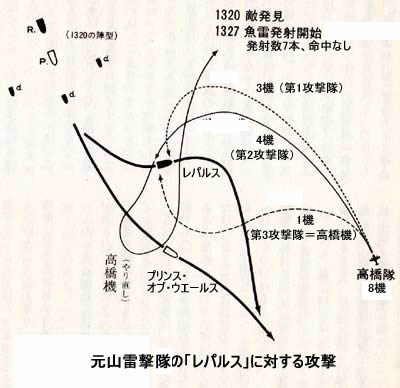

さて、この間「レパルス」は、このテリブルな光景の一部始終をながめているほかはなかった。

第二中隊が「まるで幌馬車を襲うインディアンみたいに」二番艦のまわりをグルグル回って、中々攻撃を仕掛けなかったからである。

この原因は「レパルス」のテナント艦長の、巧妙な操艦のためともいわれるが、事実は中隊長・高井大尉が攻撃態勢に入ろうとする直前に、フッと

「この戦艦は、もしかしたら日本の戦艦『金剛』ではないか。我々は、恐ろしい同志打ちをしようとしているのではないか?」

という不安に取付かれ、見張員に確かめると、その見張員も

「私も『金剛』のように思います」

と答えたので、ますます自信が持てなくなり、一度旋回してもう一度よく見直すと、今度はハッキリと「金剛」と違うことがわかり、ホッとして攻撃に移った、というのが本当らしい。

この心理は戦場心理学的には興味があるが、これによって第一中隊との同時攻撃の好機を逃してしまったことは大きい。

そのためか、また「レパルス」の対空武装は、極めて貧弱で一〇センチ高角砲が六門だけ、あとは故障がちのポムポム砲と機銃だけに頼らなければならなかったためか、老練なテナント艦長は、右へ回頭を続けることによって、攻撃隊に艦首を向け、中々発射点をつかませなかった。

しかし、第二中隊は、ともかく挟撃隊形をとり、第一、第二小隊は左舷から、第三小隊は右舷から雷撃を加えた。 |

|

高井中隊長機は一三一五、左舷から発射したが、投射機の故障で魚雷が落ちず、再び右舷側から発射したが、「レパルス」の巧妙な回避運動によって、高井機のを含む七本(および第一中隊からの一本)をすべて回避し、日本側はついに一本も命中させることができなかった。

ただし、対空砲火の弱さをついて行なった、魚雷発射後の艦上掃射は乗組員に物心ともに相当の被害を与えたようである。

これまで日本側では、この攻撃で少なくとも、三本以上の魚雷が「レパルス」に命中、水柱を認めたといっているが、それは多分、ほとんど同時(一三一七)に行なわれた、白井中隊六機による第二次爆撃の至近弾の水柱を誤認したもの、というのが定説である。

この雷撃作戦におけるわが方の被害は、第一中隊の一機墜落のほか、他の一五機中四機がかなりの損傷を受けたが、戦果に比しての損害は、白井隊の水平爆撃に較べると少なかったといえる。

こうして、第二幕は終った。

7 鹿屋隊、止(とど)めのパンチ top

「プリンス・オブ・ウェールズ」は重傷を負って喘(あえ)いでいたが、「レパルス」は軽い損傷を物ともせず、元気一杯であった。

他の駆逐艦三隻もまた、何の被害もなく健在であった。

「レパルス」は、わざわざ「プリンス・オブ・ウェールズ」に近づいて、回光信号でいろいろ問い合せたが、応答がない。

そこでテナント艦長は、独断でZ部隊の行動開始以来、初めて無線封鎖を破って一四二八、

「レパルス発――敵機の爆撃を受けつつあり。位置一三四NYTW二二X〇九」

という緊急電を発した。

シンガポールの軍当局が、この通信を受けるとすぐ空軍司令部は、センバワン飛行場にZ部隊のために、丸二日間待機していたオーストラリア空軍第453中隊のブリュースター「バッファロー」戦闘機一一機に出動を命じた。

一三四六、「バッファロー」の編隊は、基地を離陸した。クアンタン沖まで一時間はかかる。

一三四〇、「プリンス・オブ・ウェールズ」のマストの信号桁に、不吉な黒球が二つ上がった。

「われ行動の自由を失えり」の信号である。

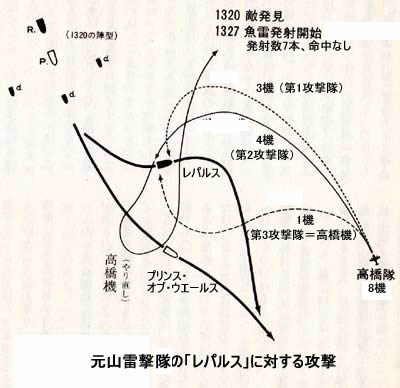

さてこの頃、日本側の記録によると、美幌空の高橋大尉の指揮する一個中隊八機の雷撃隊が「レパルス」に攻撃をかけたことになっている(一三二〇に発見、一三二七に魚雷発射開始)。

しかし、英国側の資料によれば、不思議なことにこの攻撃の記録はない。

もしかすると英国側は、高井中隊の攻撃と高橋中隊の攻撃を混同してしまったのかもしれない。

これは「レパルス」艦長テナント大佐が、

「私か回避した魚雷は一二本位はあったろうか」

と述べているのが、元山隊のそれよりも多いことからも想像できるが、ハッキリいえることは、高橋中隊の魚雷が一本も命中しなかったことは、まず確実ということである。

日本の戦史では、七本発射、四本命中とあるが、これはあるいは先に述べた、白井中隊の第二次爆撃の水柱を誤認したのかもしれない。

高橋中隊の手記にも、そう思われる節がある。 |

|

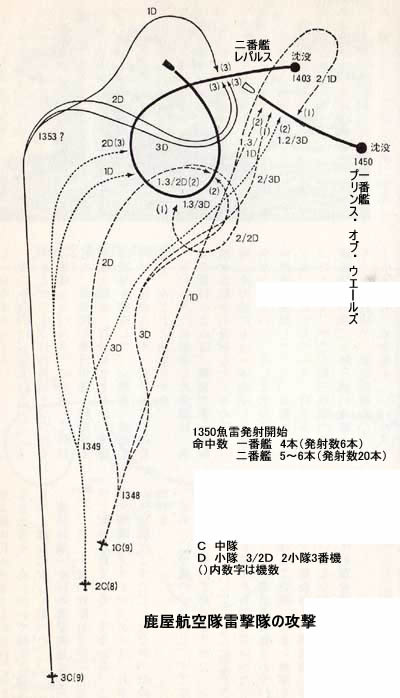

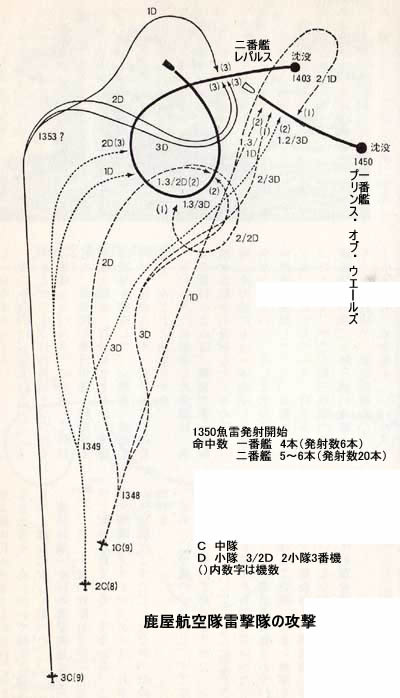

さて、これまで三番索敵機の甲電波送信を受けられなかった、鹿屋空の雷撃部隊三個中隊二六機の一式中攻は、何をしていたか。

一三〇〇頃、ようやくツドモー基地からの平文電報によって「一一四五の敵艦隊の位置」を知った鹿屋隊は、ただちに針路を西北西にかえ、クワンタン沖へ向かった。

距離は二○○キロ足らず、三〇分の行程だが、行く先は積雲が次第に増してゆく。

高度三三〇〇メートルで、白い雲海の表面をなめるように飛んでゆく。

一三三五、予定地点到着の頃、雲の切れ間の海面に、チラリとなにかを認めた瞬間、編隊はゆるく旋回して降下に移った。

厚い雲層を突き抜けて、高度約八〇〇メートルで視界が開けた直後、右前方の海面に突然、二つの艦影がのぞいた。

方位角約六〇度、右へ進んでいる。

艦橋が艦の中央付近にあり、煙突などと一体となって、小山のように盛上っている艦影は、まさしく戦艦。

距離約二万メートル。速度二〇ノット。二番艦は一番艦の右舷後方。

一番艦の前方および両側やや前方に、駆逐艦各一隻ずつ。

これまで、低くたれて攻撃隊を隠していた断雲は、この時、急速に晴れ上って、彼我の距離約一万五〇〇〇メートルとなった時、上空は抜けるような青空となった。

正面からの対決である。

その瞬間、五隻の敵艦から一斉に赤い閃光がきらめき、弾幕が空にたちこめた。

一二四八、指揮官・宮内少佐機が翼を左右に二回ふった。

「全軍突撃せよ!」

打ち合せ通り、第一中隊は一番艦、第二中隊は二番艦を、また第三中隊は情勢に応じて、どちらをも攻撃できる態勢で、一気に目標に殺到してゆく。

彼らはこの時、ほぼ直進していて絶好の射角だったが、このまま直進を続けるとは誰しも思わない。

実は一番艦は、すでに舵と左の推進装置をやられており、右への回頭能力はほとんどなかったのだが、攻撃隊はそんなことは知らなかった。

この場合、定石としては、敵艦は右へ回頭する可能性が多いと見た先頭第一中隊の第二小隊は、一番艦の左へまわりこむようコースをとった。

第三小隊も同じ意図で第一、第二小隊の中間を狙う。

ところがその直後、右へ回頭するのは二番艦だけで、一番艦はゆるい左回頭に入った。

これでは一番艦にたいしては、正しい射点につけない、と判断した第二小隊は、とっさに目標を全速で右へ回頭する二番艦に切換た。

一番艦「プリンス・オブ・ウェールズ」を雷撃したのは、総指揮官機を先頭とする第}中隊の第一小隊のほか、同第三小隊二番機、第二中隊第三小隊の一、二番機の計六機で、右舷側から五本、左舷側から一本発射された魚雷のうち、右舷側からの四本が相次いで命中した。

すばらしい命中率といえる。

残る全機は、高速で傾斜しつつ、円をえがくように右旋回を続ける二番艦「レパルス」に向かって殺到した。

最後尾の第三中隊を指揮する壱岐大尉は、打合わせ通り、冷静に戦局を判断して、全機を二番艦に向け、左から三本、右から六本の魚雷で、見事に挟撃させた。

「レパルス」に命中した魚雷は、英側の資料によれば、最初の第一中隊機が左舷から発射した三本のうち一本(その他にもう一本命中したが不発だったという)、そして最後の第三中隊機の発射したうち、左舷からの三本、右舷からの一本、計五本であったという。

中でも第三中隊の壱岐隊長以下の第二小隊三機の攻撃は、最も壮絶で、至近距離六〇〇メートルから三本全部を「レパルス」の左腹に叩き込んだが、発射直後、隊長機以外の二番機、三番機はポムポム砲の砲火をまともに受けて火だるまとなり、相次いで海中に突入して、華々しく散った。

鹿屋隊第一中隊の雷撃開始は一三五〇、第三中隊の攻撃終了が一三五三と記録されている。

すなわち、この大海戦のクライマックスは、わずか三分間そこそこでしかなかったのである。

その一〇分後の一四〇三、すでに左に大きく傾いて停止していた「レパルス」は、遂に力つきて転覆し、ゆっくりと艦尾から沈んでいった。

しかし、この老巡洋戦艦をあやつって、最後まで奇蹟にちかい奮闘をしたテナント艦長以下の乗組員については、今もなお敵も味方も、口をそろえて絶讃を送っている。

|

「レパルス」の最期

|

まぎれもなく、駆け付けた「バッファロー」戦闘機である。

「バッファロー」編隊が海面の惨状に気をうばわれている間に、帆足機はあらかじめ逃げ場所として計算していた、南東に広がる層積雲の中に飛び込み、追跡をかわしつつ機首をサイゴンに向けた。

そして一九二〇、すべての任務を果した帆足機が、一三時間の作戦をおえてサイゴン基地に帰投した時、マレー沖に展開された巨大なドラマの幕がおりた。

マレー沖海戦のすべてを冷静に分析する時、その中には近代海空戦についてのあらゆる戦訓が含まれていた。

それは日本海軍記とっては、むしろ冷汗を禁じえないことも多く、深刻な反省によって、以後の戦局に役立てるべきであったのに、余りにも華やかな戦果に自己陶酔してしまって反省を忘れ、かえってその後の戦局に悪い影響を及ぼしたのではないか、と思うのは、筆者一人の偏見であろうか。

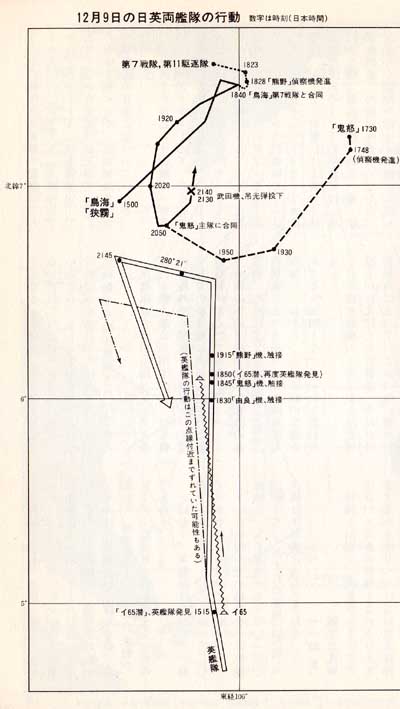

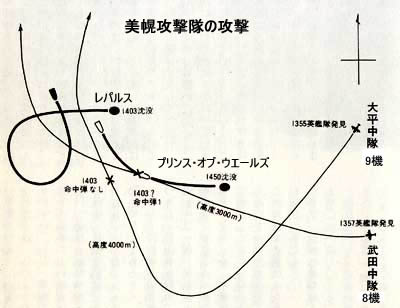

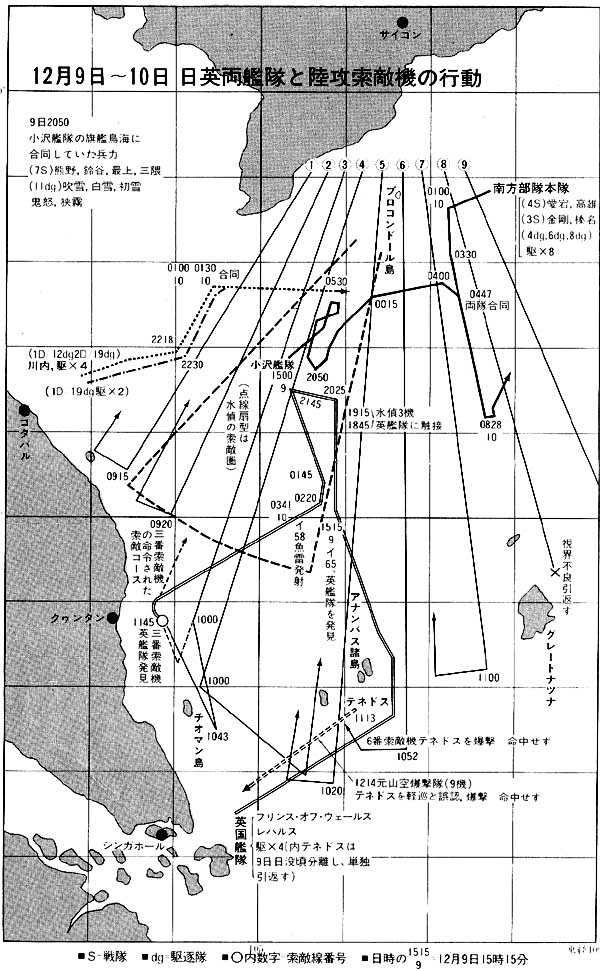

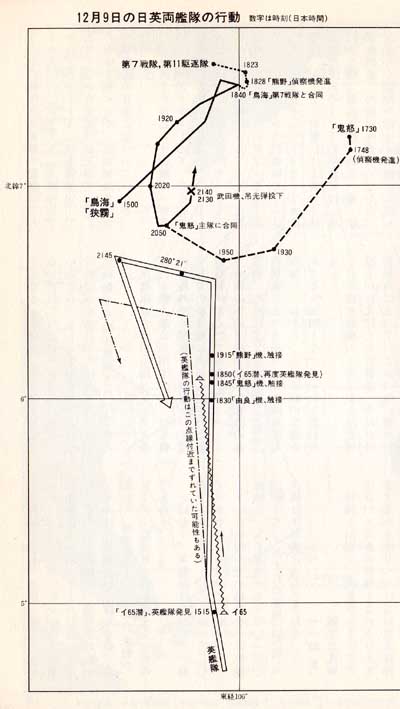

9 日英両艦体と陸攻索敵機の行動図 top

top

**************************************** |