|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

1 創生期の航空母艦

日本の諸官庁は、十二月二十八日に御用収めとなり、年末年始の休暇に入るから、年末の最後の作業日は十二月二十七日である。

大正十一年(一九二二年)の十二月二十七日に、横須賀海軍工廠で一隻の奇妙な形の軍艦が竣工し、工廠から艦隊に引き渡された。

航空母艦は“フラット・トップ”と呼ばれる。

読んで字のごとく「上が平ら」という意味である。

今でこそ、平らな飛行甲板が上部構造物の最上段にあり、すべての軍艦では中央部にデンとかまえている前檣楼と煙突、そして、その前後にある大砲群が、身をほそめて申しわけな与そうに、片舷にチョコンとある“フラット・トップ”のスタイルは、めずらしくはない。

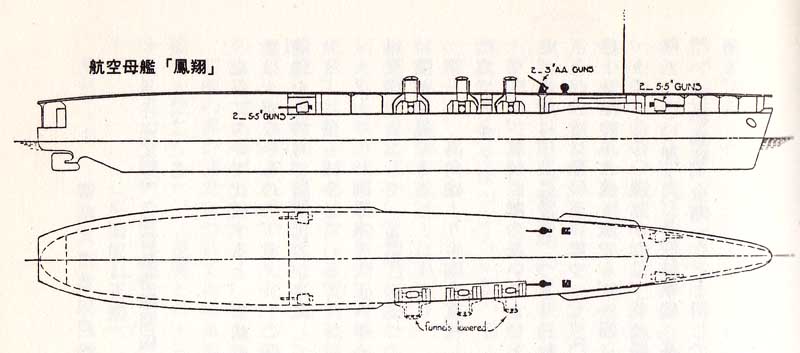

しかし、日本海軍の航空母艦籍の第三番艦「鳳翔(ほうしょう)」が竣工した当時は、大多数の海軍関係者の目に、その艦容が珍奇なものとして映ったにちがいない。 |

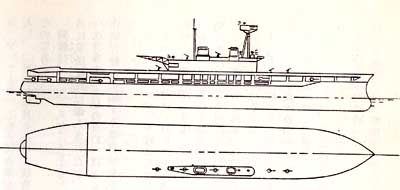

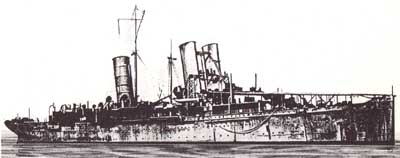

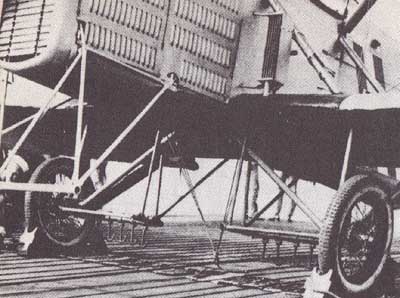

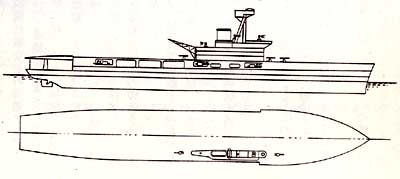

ピアードモア社が提案した航空母艦をかねる駆逐艦母艦

|

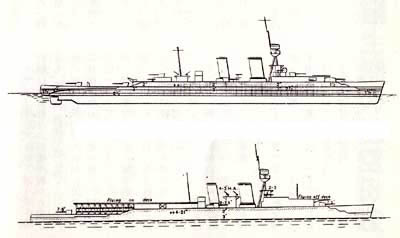

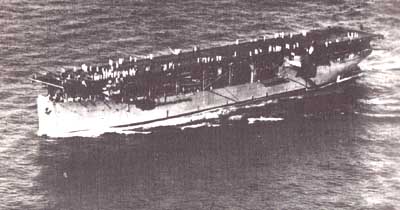

全通甲板型航空母艦から飛行甲板付き補給艦への改造は、一九三六年(昭和十一年)であった。

そのため、この時代から軍艦への興味を持ち出した昭和一桁のオールド・ファンは「ラングレイ」と聞くと、ついつい水上機母艦という印象が、まず閃めくが、本艦の前身は一九二二年(大正十年)竣工の純然たる“フラット・トップ”なのである。

改造後の「ラングレイ」の艦容は、空母から改造したと言うよりも、船尾機関の三島(さんとう)型(船首楼、船橋構造物、船尾楼を持つ船型)貨物船の艦尾に、飛行甲板を増設したという感じがする。

それもそのはずで「ラングレイ」の前身は、一九二一年(大正元年)八月に竣工した海軍給炭船「ジュピター」である。

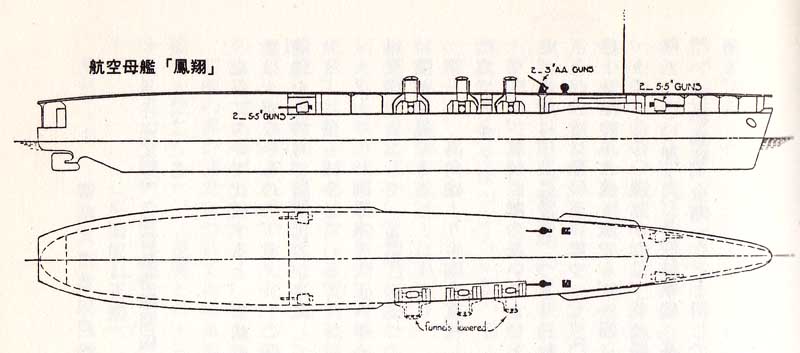

2 世界最初の新造空母「鳳翔」 top

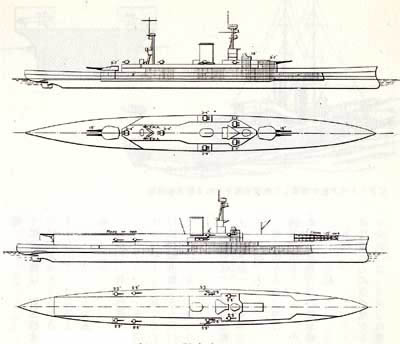

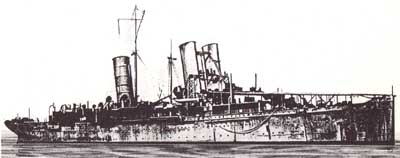

「鳳翔」に続く四〜五番艦は「イーグル」と「ハーミーズ」で、いずれも英海軍が建造した。

この両艦の特徴は、他艦種同様に大きな前檣構造物と巨大な煙突を、艦の中央部に装備したことだが、初期の「フューリアス」や「ヴィンディクティヴ」と異なる点は、艦の中心線上を大きく全通の飛行甲板に明けわたし、艦橋構造物と煙突が右舷ギリギリの片すみに追いやられていることである。

後年、これらの飛行甲板上の構造物を「島(アイランド)」と通称し、この型式の空母を「アイランド」型と呼んだ。

対するに「アーガス」のような完全な平面甲板を持つ空母を「フラッシュ・デッキ」型(平甲板型)と呼んだ。

アイランド型の二艦のうち「イーグル」も、また他艦種からの改造で、その前身は英国のアームストロング社で着工後、第一次大戦勃発により工事を中断していたチリ海軍発注の戦艦「アルミランテ・コクラン」だった。

従って、英海軍でキールを据え付ける時から、飛行甲板全通型の航空母艦として着工されたのは、五番目の「ハーミーズ」に始まる。

同艦の発注は一九一七年(大正六年)七月、起工が翌年一月、そして竣工は一九二三年(大正十二年)七月、日本の「凰翔」に遅れること約半年である。 |

航空母艦「イーグル」

航空母艦「ハーミーズ」

|

以上、五隻の全通甲板型航空母艦のうち、新造時から航空母艦として計画されたのは「鳳翔」と「ハーミーズ」だから、偶然にも「鳳翔」は世界最初の新造航空母艦としての栄誉を担うことになった。

それも、たとえ年末最終日の竣工とは言え「ハーミーズ」竣工の前年に「鳳翔」が竣工していたのである。

3 航空母艦兼水上機母艦 top

「鳳翔」に関する最も初期の考証資料としては「航空隊母艦艤装(ぎそう)図」(大正八年六月三十日作図・縮寸一九二分の一)が現存しており、同年十月十三日付けの横須賀海軍工廠に対する「鳳翔」建造訓令は、この図によったことが明らかになっている。

しかし、搭載予定の飛行機を調べてみると、前部格納庫の一一機は車輪付きの艦上機であるが、後部格納庫の七機はすべて水上機で、艦尾のクレーンで水上に下ろして発艦させる計画だったことがわかる。

最近の写真解説などでは《「鳳翔」の後部には上甲板上に高い格納庫があり――(中略)――三葉の一〇式艦上雷撃機用と予定されていたが……》とあるが、これは推論らしい。 |

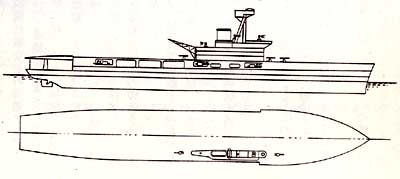

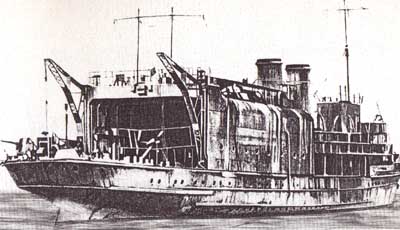

英海軍が第一次大戦に使用した商船改造の水上機母艦「エンプレス」

|

格納庫の奥の位置の水上機を、天井走行クレーンなどで艦尾に移動させ、格納庫末端に装備を予定していた二基のクレーンで海上に吊り下ろすため、格納庫の天井が高かったと推論する方が筋が通るようだ。

なお、海軍では一トン近い主砲弾の運搬用に、明治末期には水圧による天井走行クレーンの、立派な技術が確立されていたことを付記しておく。

何故、このように「鳳翔」は純粋の航空母艦としてではなく、航空母艦兼水上機母艦として建造されたのだろうか。

その理由は、この時代には海軍用大型機としては、車輪付きの艦上機より、浮舟付きの水上機の方が発達していたからと思われる。

そこで、この問題をひとまず置き、日本海軍が世界最初の新造航空母艦を持つにいたる経過について調べてみよう。

4 海軍航空の第一歩 top

日本海軍航空隊の実際的な活動は、明治四十五年(一九一二年)五月、水上機各二機のフランスおよびアメリカへの発注に始まった。

そして、翌大正二年には、フランスに二機を追加発注、国産機三機と合わせて、年末には合計九機の兵力となった。

さらに、第一次大戦の直前に大正三年度発注の一機が到着、日本海軍航空隊は計一〇機をもって大戦に突入したが、いずれも水上機であった。

当時の飛行機の航続時間は一時間前後で、大正二年度の研究項目の一つとして「二時間の飛行時間を達成すること」が挙げられていた。

そして、この時すでに飛行機用または航空隊用の母艦の保有が検討されていた。

大正三年当時の新聞記事を見ると

《神奈川県追浜(おっぱま)に海軍航空隊を開設し、長崎県佐世保に分遣隊を派遣する。

主用機はモーリス・ファルマン式水上機とし、追浜は予備二機を含め六機、佐世保は予備一機を含め三〜四機とする》 《海軍航空隊には、専用母艦を必要とする》

などの記事が散見される。

さらに、大正三年六月二十七日の東京朝日新聞によれば、海軍省の谷口高級副官が

「海軍は今後、航空母艦が必備の艦種になると判断しており、来年度(大正四年度)予算ではその整備を予定している。

航空母艦は高速を必要とするが、戦艦のように完全武装の必要はない」

というような具体的な談話を発表し、航空母艦保有についての海軍当局の強い意欲を示している。

残された公式資料によると、大正二年度の航空母艦に関する研究テーマは

「一、水上発進・水上帰着。二、艦上発進・水上帰着のいずれが有利なりや」

という程度のものだった。

そして、初めての立案は、大正三年四月二十三日の軍令部から海軍省への商議「飛行機隊母艦建造の件」で、議案では

《この際、至急、飛行機隊母艦を建造あいなりたし。

もし困難の時は、五〜六〇〇〇トン汽船一隻を購入、必要な設備を行なわれたし。……》

とある。

しかし、この件は適当な時機まで延期ということになってしまった。

大正三年八月、第一次大戦が勃発すると海軍は、ただちに横須賀鎮守府所属の運送船「若宮丸」に航空隊母艦としての艤装を施し、青島(チンタオ)方面に出動させた。

同船は大正四年に「若宮」として軍艦籍に編入され、実質的な日本海軍航空母艦(広義の)第一号として艦艇名簿に登場してくる。

以後、昭和六年(一九三一年)の艦艇類別等級の改正までは、日本海軍では水上機母艦と“フラット・トップ”を特に区別せず、航空母艦という名称で一括していた。 |

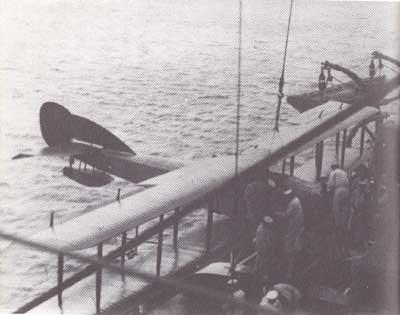

「若宮丸」に搭載されて青島攻撃に参加したモーリス・ファルマン水上機

|

5 幻の二番艦「翔鶴」 top

以上の経過のように、航空母艦という名称で呼ばれている海軍艦艇はあったものの“フラット・トップ”に相当する軍艦の日本海軍での発端は、大正六年(一九一七年)十一月からだった。

「飛行機、艦上飛揚並びに帰投装置に関する件商議」が、その発端である。

しかし、この商議も母艦建造には直結せず、陸上での発着艦実験に止まった。

大正六年度発足の第三次八八艦隊計画では、四〇センチ砲一〇門搭載、速力三〇ノットの高速戦艦「天城(あまぎ)」型(排水量四万一〇〇〇トン)一六隻の整備と共に、四隻の航空母艦(排水量一万二五〇〇トン)を、二年に一隻ずつ建造し、八年間で整備する計画が確定した。

当時は、旧計画の第二次八八艦隊計画が発足中だったため、「天城」型戦艦の当初の四隻には、建造中の「長門」「陸奥」および「長門」型を改設計した「加賀」「土佐」を充当したように、航空母艦の第一艦は、旧計画の特務船第七号(航空隊母艦)を充当することになった。

当時は戦艦、巡洋艦、駆逐艦、潜水艇以外は、給油船も掃海艇も特務船と呼ばれており、第七号特務船と言っても、後年の運送船や給油艦などとして計画されたものではなく、建造線表作成当時から大正八年度(一九一九年)着手の航空機母艦として予定されていたのだった。

この時代は、軍備拡張がさかんで日本海軍では、民間造船所に対して数年分の発注予定を内示し、必要な建造設備の増強を要請した。

空母四隻は、いずれも浅野造船所において船体を構築する計画が、発表され内示されていた。

後年、第一次大戦後の不況により、「鳳翔」の船体工事が、浅野造船所の救済のために外注された、とする説があるが、この説は事後判断による推論であるらしい。

日本海軍の航空母艦第一号となる特務船第七号は、内示段階では航空機母艦役務用で、予定船名は「龍飛(たっぴ)」と発表されていたが大正九年の線表改正に当たり「鳳翔(ほうしょう)」と改められ、十年五月に進水、十一年七月に竣工の予定が決定された。

(「龍飛」は某雑誌のミスにより「飛龍」と誤記されている。有名なコンウェイ社の図書などにも、誤記の名称が記入されている)

大正九年(一九二〇年)四月一日に、艦艇類別等級という海軍用艦船のランク付けの制度が改正され「航空母艦」「水雷母艦」「敷設艦」などの艦種が新設された。

この改正で、新設の「航空母艦」に分類されたのは、水上機母艦として使用されていた「若宮」一艦だけで、起工直後の「鳳翔」は入っていなかった。

これは、進水の時点をもって類別等級表に追記するという、日本海軍の慣習によったものであろうが、航空母艦建造が部外秘扱いだったことも原因かもしれない。

大正十年になると、軍備制限の国際会議の計画が伝わってきたため海軍では、この会議以前に建艦着手の既成事実を確保するため建艦訓令を早め、訓令および契約と同時に部外に発表し、類別等級表に追加していった。

この処置により、同年着工予定の航空母艦として、三月三日に「翔鶴(しょうかく)」の艦名が発表され、「若宮」につぐ二番艦として類別等級表に追加された。

「鳳翔」は進水の日、同年十月十三日に、特務船から航空母艦に転籍されたため三隻目となった。

二隻目の「翔鶴」については、具体的なことはサイズもスタイルも、何もわかっていないが「鳳翔」と、全く同型ではなかったかと思わせる資料もある。

また、次のような説のあることを付け加えておく。

まず、保有隻数として大正十二年度末までの八八艦隊(超弩級戦艦八隻、巡洋戦艦八隻)では三隻、同十六年度末までの八八八艦隊(超弩級戦艦一六隻、巡洋戦艦八隻)では四隻の航空母艦を所有するという計画は、大正六年には決定されていたと思われる。

しかし、航空母艦を水上機母艦とすべきか“フラット・トップ”とすべきかすら決められない開発時代だから、大正七年度には「第七号特務船」として、予算を一定枠とってあった。

そこに、軍令部から一万二五〇〇トン型の、本書に言う大正七年原案が提案された。そこで「鳳翔」(第七号特務船)は、決定予算の枠内で試作艦として、やや小型になった。

従って、大正七年原案により大正八年に予算手続をとり、同九年に予算の成立した第二号航空母艦(「翔鶴」)型の概様こそ、大正七年原案そのものだった、とする説である。 |

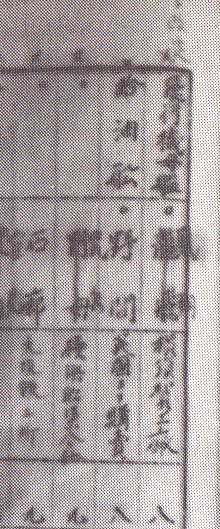

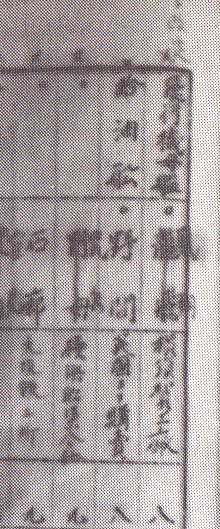

「大正9年改正線表」:

右端の飛行機母艦「龍飛」が

艦名のみ「鳳翔」と改正されている

|

6 初期の軍用機呼称 top

ここで、この時代の軍用機の呼称について、簡単に触れておく。

明治末期から大正初期にかけての飛行機の機体番号の付け方は、陸海軍で異っていた。

まず、陸軍機は型式名が先行し、機体番号が型式別に一番から始まっている。

たとえば、モーリス式第六号、徳川式第六号と言えば、いずれも各型式の六番目の機材のことである。

ところが、海軍では機材に一連番号を付し、型式名と組み合せて呼んでいた。

フランスから輸入したファルマン機は、フ式一号、三号、国産のファルマン機はフ式五号、七号、八号の五機である。

アメリカから輸入のカーチス機は力式二号、四号、それに国産の力式六号の三機である。

大正二年(一九一三年)十二月に日本郵船のヨーロッパ航路船「常陸丸(ひたちまる)」で船着のテペルデッサン単葉水上機一機はデ式九号、同国産の一機(未成)はデ式十号と名づけられていた。

そして第一次大戦直前に船着のファルマン大型水上機は、フ式十一号と名づけられていたらしいが明らかでない。

ところが、大正四年(一九一五年)九月に飛行機の名称付与が正式に規定化されイ号、ロ号と呼ぶように改められたらしい。

新聞記事では、九月二十三日に改正されたとあり、以後の紙面ではフ式イの六号、フ式ロの二号、フ式イの十二号(大型機)、デ式ハの二号などの機名が散見されるが海軍の公式記録では、大正六年六月十四日の内令兵八号以前の「名称付与規定」記録は発見できなかった。

新聞紙面の記事から類推すると、ファルマン式をイ、カーチス式をロ、そして、テペルデッサン式をハとし、イロハとも、それぞれ一番からの機体番号に改めた程度のことらしい。

それが大正六年の改正では、小型がイ号、大型がロ号、高速型がハ号、そして主翼を折りたためる(艦載用として、特に工夫されている機体)をホ号と呼ぶ機能分類に改められた。

翌七年十一月の改正では、この機能区分がさらに明確になり、イ号は練習専用、ロ号は偵察用、ハ号は敵機駆逐用、ホ号は敵艦攻撃用と改められ、発動機の馬力の大小、型式の違いは甲型、乙型などの区分付与で明示することに改められた。

参考に大正八年(一九一九年)六月、航空母艦「凰翔」の建造訓令が発せられた当時の日本海軍機の制式名称と、基準速力を列記しておく。

いずれも水上機である。

イ号甲型 五三ノット

イ号乙型 四五ノット

ロ号甲型 七〇ノット

ロ号乙型 七〇ノット

ハ号 八〇ノット

ホ号甲型 六五ノット

ホ号乙型 六〇ノット

7 空母「凰翔」の原計画 top

大正七年度(一九一八年)新造、飛行機母艦」の計画原案が残っているので、計画立案当時の「鳳翔」の素顔について、そのディテールを知ることができる。

設計方針は、英海軍の航空母艦「フューリアス」「カンパニア」の両艦を参考として設計するが、経費の関係から排水量を約一万トンとし、迅速な完成を目的としている。

主な要目は、次のとおりである。

常備排水量 一万トン

寸法 長さ 六三〇フィート、幅 六五フィート

吃水(艦首) 一六フィート三インチ

同 (艦尾) 一八フィート三インチ

速力 三〇ノット

航続距離 八〇〇〇浬

主機 ギヤード・タービン式

出力 五万六〇〇〇馬力

汽缶 重油専焼 六缶、石炭混焼 四缶

燃料 重油 二〇〇〇トン、石炭 五〇〇トン

航空機発着艦方式

上部前方格納庫にはハ号水上機(ソッピース一一〇馬力発動機付き駆逐機)を搭載し、艦上出発、水上着水せしむ。

小型飛行機発着甲板は、艦首全半を含め、全長二〇〇フィート、幅は最大六〇フィート、最小でも一六フィートとし、前方に一〇〇分の二の傾斜を与える。

後部格納庫は、水上に吊り下ろして使用する大型飛行機用に使用する。

兵装 一四センチ砲 八門、八センチ高角砲 四門、探照灯 四基

建造費 七〇〇万円

搭載飛行機は、次の三種組み合わせとする。

| |

(A案) |

(B案) |

(C案) |

ハ号駆逐機

ロ号甲型偵察機

ホ号攻撃機

ホ号甲型攻撃機 |

一八機

六機

|

一〇機

六機

六機

|

一〇機

六機

三機 |

|

(合計) |

二四機 |

二二機 |

一九機 |

各案とも同数の予備機を搭載すること。

8 「カンパニア」と「フューリアス」 top

「鳳翔」のモデル・シップとなった英国の航空母艦二隻のうち「カンパニア」は、一八九三年(明治二十六年)に完成したキュナード・ラインの高速豪華客船(一万三〇〇〇総トン、速力二三ノット)を改造、一九一六年(大正五年)から英国艦隊に配属されている大型の特設水上機母艦だった。 |

英海軍の特設水上機母艦「カンパニア」

|

同艦の当時のスタイルは、二本煙突のうち前部の一本の煙路を船内で二本に分岐させて左右両舷に屈曲させ、両舷に一本ずつの太い煙突を新設してあるため、逆三角形に配置された三本煙突でありながら、横位置から見ると二本煙突に見えるという、珍しい外観だった。

この双子煙突の中央、船体中心線上の高い位置に、格納庫から飛行機を艦首発艦甲板に移すための回廊がある。

この回廊が、煙突をまたぐ位置は極めて高く、水面から最上甲板までの高さと同じくらいだから、海面上約二〇メートル程だろう。

そして、この位置から艦首前端までは、長さ二三〇フィート、俯角五〜七度の発艦甲板となっている。

在来の艦上発艦装置が、たった一機の発艦スペースしか考慮されていなかったのに対して、この「カンパニア」では、数機の連続発艦を考慮しているところに、たとえ全通甲板でないとは言え、近代空母への第一歩を感じさせる。

しかし、着艦甲板はなく前後部八基のクレーンで、着水した機材を収容する。

そして、艦尾に一〇機を収容できる大格納庫を備えていた。

もう一隻の「フューリアス」は、建造中の巨砲搭載型高速巡洋艦を、建造中に航空母艦に改造して完成させたものである。

完成時は艦首部分の幅五〇フィート、長さ二二八フィートの発艦甲板の下部に格納庫を持ち、艦の中央部から後部は巡洋艦時代そのままで、艦尾に四六センチ単装砲塔を一基装備していた。

この砲塔は一年前後で撤去されるが、同艦の名は巨大砲塔搭載艦として、日本の「大和」「武蔵」と共に軍艦史に永遠に輝いている。

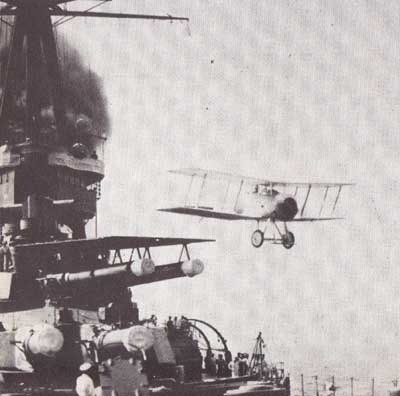

「フューリアス」からのソッピース水上戦闘機(ハ号駆逐機)の発艦には、車輪付台車を発艦甲板の溝に沿って走らせる予定だったが、実施段階では水上機をやめ、車輪付飛行機を搭載した。

この陸上機は発艦に成功、続いて一九一七年八月仁は、「フューリアス」の発艦甲板への自力着艦にも成功したのだった。

この日いらい“フラット・トップ”の開発は、夢から現実のものとなってきたのである。

「フューリアス」は、さっそく艦隊から造船所にもどされ、艦尾の巨大な砲塔を撤去し、艦尾部分にも幅七○フィート、長さ二八四フィートの着艦甲板が装着された。

センター・アイランド型とでも名づけるべきか、この奇妙なスタイルの艦が艦隊に復帰したのは、一九一八年(大正七年)三月のことであった。

当時は第一次世界大戦中で日・英・米三国は、緊密な連繋により共同作戦中だったため、離着陸用甲板を装備した航空母艦の話は、さっそく日・米海軍に伝えられ、「鳳翔」および「ラングレイ」の建造となって現れてきたものと思われる。

9 搭載予定の飛行機 top

ここで、「鳳翔」原案の搭載機について記しておこう。

ハ号駆逐機の原名はソッピース「シュナイダー」水上戦闘機、一一〇馬カノーム・ローヌ発動機を機首に持つ複葉双浮舟の単座機で、ソッピース「タブロイド」陸上戦闘機の水上機型である。

第一号機は大正五年(一九一六年)五月にイギリスから一機だけ海上輸送された。

日本海軍では大正十年までに、一五機前後を国産している。日本海軍初の実戦配備用の戦闘機と考えてよい。

ロ号甲型偵察機は、別名を横廠式水上偵察機と呼び、モーリス・ファルマン一九二一年型(複葉、双浮舟、複座)の一〇〇馬力発動機型を国産化し、一四〇馬力発動機を搭載した機材である。

原型(一〇〇馬力型)の国産機はイ号甲型と呼ばれ、原型を含め練習機として九二機が生産された。

これに対して、ロ号甲型は、二〇〇馬力型を含め二七八機が生産された。

なお、本機の改良型であるホ号乙型攻撃機は失敗作で、わずか二機しか生産されなかった。

記録によれば、搭載能力不足で魚雷を搭載できなかったらしい。

ホ号水上攻撃機は、ショート一八四型水上偵察機(二六〇馬力)で、複葉・双浮舟・複座ながら偵察、爆撃、雷撃の可能な多用途機である。

英国では六五〇機以上が生産されたと伝えられる。

艦載を考慮し、主翼が折りたたみ式だった。

別名を中型水上偵察攻撃機と呼ぶ。日本では、ついに生産されなかった。

ホ号甲型攻撃機は、大型水上雷撃機とも呼ばれ、大正七年に船着時は日本最大の水上機だった。

この機の原型はショート三二〇型水上機で、三二〇馬力発動機の一葉半の複座・双浮舟型である。

一八インチ魚雷も搭載できたが国産はされなかった。 |

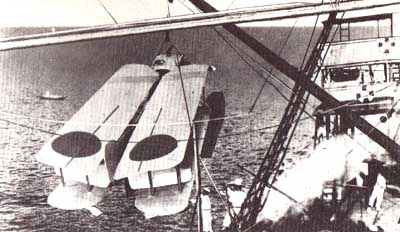

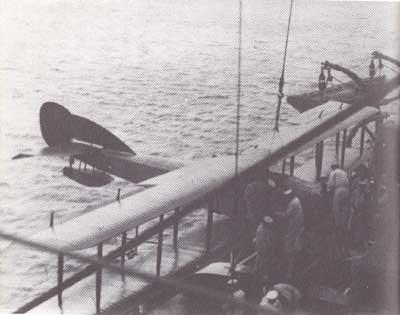

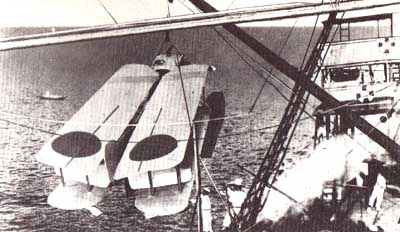

航空母艦「若宮」に搭載中のホ号機

複葉の翼が折りたたまれている

|

|

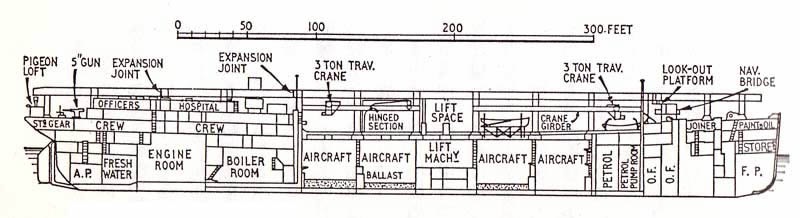

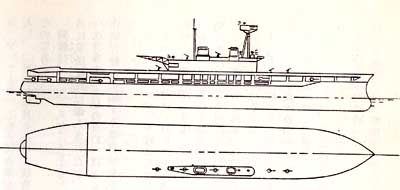

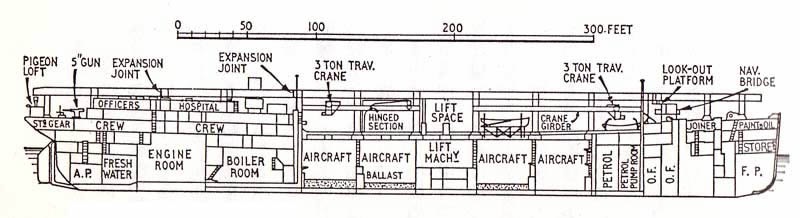

「ラングレイ」の内部構造

|

10 米海軍は石炭船を改造 top

七大海軍国とは日本・イギリス・アメリカ・フランス・ドイツ・イタリア・ロシアの七ヵ国だった。

戦艦も巡洋艦も、駆逐艦や水雷艇も、そして潜水艦も、この七ヵ国海軍が、それぞれ知恵をしぼり、互いに切磋琢磨することで、華麗なる大海軍時代を築いてきた。

しかし、空母の発達は他の艦種の発達とは、やや事情が違っていた。

ヨーロッパの四ヵ国、すなわちドイツ、フランス、イタリア、ロシアでは、仮装敵国が近いため、独立空軍や陸上基地航空隊の拡充強化に重点がおかれ、艦隊航空隊については副次的に扱われていた。

従って、空母は日・英・米海軍の努力によって発達した艦種なのである。 |

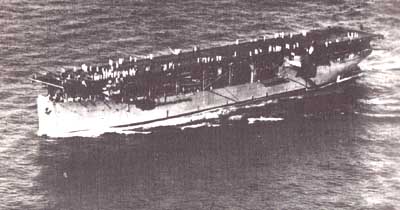

米海軍の航空母艦「ラングレイ」

|

ここで、米海軍の航空母艦「ラングレイ」について触れておこう。

第一次大戦が勃発した時、航続時間一〜二時間のヨタヨタ歩きしかできない水上機を、海をこえた戦場に展開させるために、機材の格納・修理・補給に任ずる航空母艦が、どうしても必要となった。

そこで、日本海軍は「若宮丸」を艤装し、英海軍は「アークロイヤル」以下の多数の水上機母艦を準備した。

しかし、米海軍にとって戦場は大西洋の彼方にあり、飛行機には遠すぎたので、急いで水上機母艦を準備する必要はなかった。

このため、米海軍の正規空母第一号は、水上機母艦ではなく“フラット・トップ”の「ラングレイ」となったのである。

何しろ「ラングレイ」の飛行甲板が完成し竣工直前に、運送艦「ヘンダーソン」の発電機が、どうしても間に合わず「ラングレイ」の竣工が半年前後遅れるのを承知の上で、同艦から発電機を取り外して「ヘンダーソン」に移設したほどだから、当時の米海軍にとっては、緊急不可欠の軍艦ではなかったにちがいない。

当時、米海軍では、哨戒用として飛行艇が重視されており、水上機は戦艦の主砲射撃の弾着観測機としての価値しか認められておらず、雷撃機など誰も考えてもみなかった。

従って、水上機搭載の努力は、戦艦や巡洋艦などの大型艦に、いかに搭載すべきかという点と、発艦用の射出機の開発に最も重点がおかれていたのである。

最初の航空隊母艦ために二五ノットの定期旅客船(ライナー)二〜三隻が候補にあがったが、第一次大戦中は輸送力の方が重要視されていたので、改造されることはなかった。

そのかわり、石炭運搬船「ジュピター」が改造用に選ばれたのだが、それは海軍所有の唯一の電気推進機関の船で、“番外”の試作船だったからに他ならない。

そしてすぐに、この船が航空隊母艦改造に適当なものであることがわかった。

同船の石炭用船艙には、バラストとしてコンクリートが流しこまれていたのである。

一説によると「ジュピター」は、建造中の巡洋戦艦「サラトガ」や「レキシントン」のために一六インチ砲(四〇センチ砲)を工場から造船所まで運ぶ運搬船役務を予定されていたという。そのため「ラングレイ」では第二、第三、第五、第六の四つの船艙を、そのまま飛行機用の格納庫に転用し、第一船艙は航空燃料ポンプ室に改造した。

上甲板と飛行甲板の間は、整備および飛行機移動用の空間となり、機材は艦の中心線に沿って設置された天井走行クレーン(荷重三トン)によって、船艙から船艙へ、あるいはリフトのある第四船艙へと移動された。

このように、改造は容易だったが出来上がってみると、ずいぷんと使い勝手の悪い艦となった。

改造当時の要目は、次のとおりである。

排水量 一万一〇五〇トン

寸法 全長五四二フィート、全幅六五・五フィート

機関 電気推進式五〇〇〇軸馬力

速力 一五ノット

燃料 重油二三〇〇トン

乗員 四一〇名

兵装 五一口径五インチ砲四門、防禦装甲なし、搭載機 五五機

本艦は、以下のような特徴を持っていた。

まず、飛行甲板の艦首方向前端には、水上機発疱用の1型カタパルトを装備していた。

航空母艦では、常に煙突と排煙の処理に苦労しているが、本疱は一五ノットの低速艦だから、左舷舷側の艦首から三分の二ほどの位置に、細い二本の煙突を持っていたにすぎない。

本艦の改造着工の時期は明確ではないが、一九二二年(大正十一年)三月二十二日には、米海軍に世界で二番目の“フラット・トップ”として編入されたのである。

11 誤り伝えられた「鳳翔」の起工日 top

ここで、話を再び日本にもどし、しばらく「鳳翔」建造の経過を追ってみよう。

横須賀工廠に対する建造訓令は、大正八年(一九一九年)十月十三日に発令されている。

搭載すべき機関は、翌九年三月三十日に着工されているが、これは予算処理のため、会計年度末日の着工とし、大正八年度予算確保のための処置らしい臭いがする。

現在の防衛庁戦史部には、明治二年から昭和十二年にいたる各種訓令の原簿、約六〇〇〇冊が『公文備考』などの名称で保存されている。 |

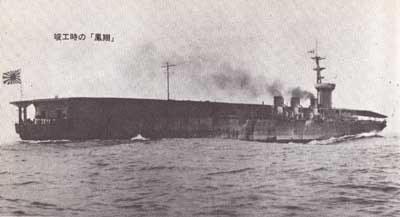

平甲板型に改造された「凰翔」:煙突が傾斜しており、

その直前の飛行甲板上に8センチ高角砲が見える

|

機密度の高い訓令は『公文秘録』で、すべて終戦時に焼却されてしまったが、古い軍艦の建造月日確認などには、この『公文備考』が役に立つ。

「鳳翔」の項を見ると起工、進水、受授結了(竣工)についての報告電報が残っているので、この文面からの日時を列記してみる。

起工=大正九年十二月十六日十五時三十分(浅野造船所にて)

進水=大正十年十一月十三日

受授結了=大正十一年十二月二十七日 |

日本軍艦についての記述には、誤記が多いので、手もとの雑誌などで「鳳翔」の艦歴と、この電報の日付を照合すると、すべての記述が、大正八年十二月十六日起工、と電文の一年前の日付になっている。

およそのところ、戦前の日本軍艦の公式要目や建造日程の原本は、海軍が議会報告用その他の目的で毎年作成していた、三〇ページ前後の「海軍参考用諸表」である。

『海軍要覧』『軍艦写真集』などの記述は、この「海軍参考用諸表」によっている。

そこで、新しい分の「海軍参考用諸表」を調べてみると、何とこれも大正八年起工となっていた。

さらに、古い年度に向かってたどってゆくと、昭和二年前後の時期にミスプリントがあった。

前回までの大正九年が、この年度以後は大正八年になっている。

『昭和造船史』(第一巻)の艦歴チェックを頼まれたとき、この誤りを牧野茂氏にお話ししたところ、同氏は『横須賀海軍工廠沿革』により大正九年起工を確認し、記述を訂正された。

この誤りが、起工だったからよかったものの、竣工だったら世界初の名誉も、あたら消え去ってしまうところである。

|

12 主砲重視と航続力が特徴 top

さて「鳳翔」の建造工程に話をもどす。

訓令から船体起工まで約一四ヵ月、起工から進水まで約一一ヵ月、進水後、船体は横須賀工廠に移され、艤装作業が始まる。そして進水から竣工まで約一三ヵ月を費している。

起工前の日数が多すぎるようである。

伝聞によれば、駐英大使館付武官・山本英輔大佐から、同国の新造空母第一号「ハーミーズ」の格納庫の形状、寸法、飛行甲板などの寸法概略のわかる資料が到着し、この資料によって「鳳翔」の基本計画が作成されたという。

もし、そのような事実があったとしても、大正八年三月の訓令図と竣工時の「鳳翔」には大きな差異はないから、この事実は大正七年代のことでなければならない。

従って「ハーミーズ」ではなく「アーガス」の要目だったのか、あるいは発注時の「ハーミーズ」は「アーガス」に類似の平甲板型デザインだったのかも知れない。

しかし「鳳翔」が、前後に二分された格納庫を持ち、水上機搭載に重点をおいた設計だったことを考え合わせると、基本計画そのものが外国から入手した資料によったのではなかったようだ。

大正時代の日本海軍造船官グループは、山本開蔵造船官の良き指導により、すでに自主設計技術が確立されており、「鳳翔」基本設計には、日本技術陣の創意工夫が充分に織りこまれていたと考えられるからである。

ここで前述の「大正七年度新造、飛行機母艦」計画原案と、大正八年六月三十日作図の「鳳翔」建造訓令時の「航空隊母艦艤装図」を比較検討してみよう。

一言で言えるのは、排水量は大差ない数値であるが、すべてが一まわり小ぶりに改められていることである。以下、主な要目を示す。

排水量=九五〇〇トン

全 長=五五二フィート

垂線長=五一〇フィート

水線長=五四〇フィート

水線幅=五九フィート

吃 水=二〇フィート三インチ

水線から飛行甲板までの高さ=二六フィート

発艦甲板全長=一〇〇フィート

帰着甲板全長=四〇七フィート六インチ

飛行甲板幅=六二〜五〇フィート

速力=二五ノット

航続距離=一四ノットで八〇〇〇浬

主機械=ギヤード・タービン式、二軸、三万馬力

汽缶=重油専焼四缶、石炭混焼四缶

燃料=重油六六〇トン、石炭九四〇トン(満載時は、それぞれ二三〇〇トン、三〇四〇トン)

煙突=舷側の片側に横倒し可能として設置

兵装=一四センチ砲四門、八センチ高角砲二門

搭載飛行機(すべて水上機)

前部格納庫=ソッピース雷撃機三機、小型ツッピース複葉機一〇〜一二機(平面図は八機)

後部格納庫=中型ショート複葉機(二二五馬力)四機(平面図は二機)横廠式複葉機四機(平面図は五機)

乗員=三四六名(他に航空隊関係二二三名) |

細部について比較すると、搭載機数は大差ないものの、五ノットの低速化をしのんで機関出力が半減しており、兵装も減少している。

大正七年の計画原案と大正八年の艤装図をとおして、「鳳翔」の二つの特徴が発見できる。

第一は、高角砲より主砲を重視した点である。

第二は、航続距離の長いことである。当時は中型巡洋艦、つまり通称五五〇〇トン型軽巡洋艦や、七五〇〇トン型の「古鷹」級でも、一四ノットで五〇〇〇浬しかなく、航続距離八〇〇〇浬というのは戦艦「長門」、巡洋戦艦「金剛」などと同じである。

この時代の「鳳翔」は、あまり発着艦時の風速と艦速の合成風力を、考慮していなかったと思われるので、この二点は、就役後のいかなる運用を考慮していたことを示すだろうか?

その推論は、後に述べることとし「鳳翔」の水上機母艦から航空母艦への変身が、いつであったかを探ってみよう。

13 発着艦実験を開始 top

それは、大正九年と考えられる。

そして、訓令から着工までの一年間は、この変身のための細部設計の変更期間と推定できる。

何故ならば、大正十年(一九二一年)になると、飛行機発着に関する艤装の細部研究が始まっているからである。

その最初の現れは、大正十年五月十五日の「飛行機帰着甲板設備実験」訓令である。

研究目的の一は「飛行機の帰着に必要な母艦上の設備、その他の研究」、二は「『鳳翔』艤装の参考」である。

研究方法としては、横須賀航空隊内に、その地域の恒風方向に合致するように「鳳翔」飛行甲板面とほぼ同一の地区を選定し、木造フレームおよび木造甲板を仮設し、飛行機停止装置の取付座および飛行機の達着面に充当する施設として、実物大模型テストを実施したのである。

この研究は大正十年十二月から、ソッピース「パップ」艦上機、グロスター「スパローホーク」戦闘機、一〇式艦上戦闘機などにより実施され、接地部分の飛行甲板設備、接地した飛行機の拘捉装置、さらに飛行機の脚部の改良の三点についての成案が得られた。

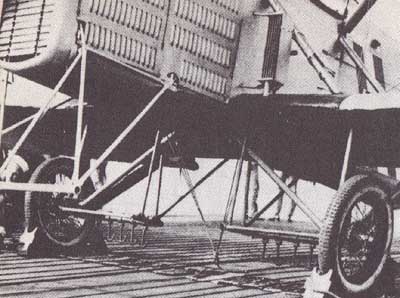

空母が一隻も就役していないのに、何故一〇式という艦上戦闘機が制式採用されていたのか、これについて触れておく。

この機材は、実は空母用ではなかったのである。戦艦の砲塔上や巡洋艦の艦橋前部の滑走台から発艦させるための機材だったのだ。

このため、機体外部に緊急着水用の浮袋を持ち、着水時にはこれをふくらませて機体の浮力を保つようになっていた。

戦後の雑誌の記述とは異なり、この飛行機は大正十一年四月以前にIM一型という、本機の原型一号機が完成している。

当時は「三菱製戦闘用艦上飛行機」と呼ばれており、「一〇式」と命名されたのは大正十二年のことである。

同機の設計諸元についての海軍側要求を記しておく。三菱側との大正十年二月の会議の合意事項である。 |

砲塔上の滑走台から発進する一〇式艦上戦闘機

|

乗員=一名

発動機=イスパノ三〇〇馬力

満載重量=一〇五〇キロ

速力=一二〇キロ/時以上(高度一〇〇〇メートルで)

上昇力=高度三〇〇〇メートルまで八分

航続時間=三時間(スロットル全開の地上テストにて)

兵装=毘式(びしき)機銃(ビッカーズ社製)二挺(弾丸一〇〇〇発)、無線送信機一台爆弾投下装置を取り付けのこと

(爆弾搭載時は、いくぶんの性能低下を認める)

艦上飛揚 「木曽」級軽巡洋艦に搭載のため、一五ノットの艦速にて三〇フィート以内に飛揚できること |

なお当時、試作中の偵察用艦上飛行機(複座)には、戦艦主砲の一四インチ(三六センチ)砲塔上の滑走台を考慮し、艦速一五ノットで四五フィート以内の飛揚性能を要求しており、魚雷攻撃用複座機では「鳳翔」艦首部出発甲板からの発艦として、八〇フィート(無風状態ではないか?)以内での飛揚を要求している。

「飛揚」とは、当時の用語で発艦のことであり、また帰着とは言わず「達着」という言葉を用いていた。

なお、日本海軍では大正九年中に、砲塔天蓋上の滑走台などからの艦上飛揚や、浮袋による応急着水実験を完了しており、新造中の高速戦艦「天城」型の公式図には砲塔上の滑走台と搭載機が図示されている。

(本シリーズ八六巻『戦艦大和』五三ページ参照)。 |

霞ヶ浦で行なわれた日本海軍、初の航空魚雷発射実験

|

|

14 「鳳翔」への発着実験に成功 top

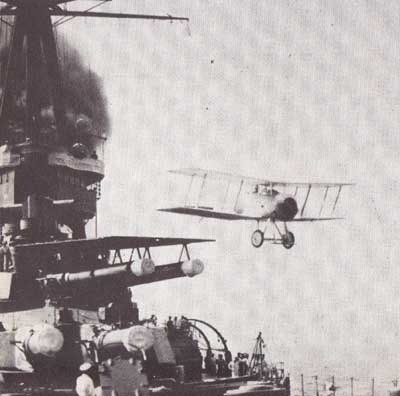

英海軍のジョルダン大尉は、搭乗の三菱製戦闘用艦上飛行機の機首を「鳳翔」の飛行甲板中心線に向けた。

スロットルをしぼり速度を落とし機体後端を下げ、この部分にある尾橇(びそり)と機体前部の主脚車輪の三点が同一水平面になったとき、機は「鳳翔」艦尾の飛行甲板延長部分の直上、一メートルほどにあった。

ジョルダンは、みごとな三点着艦をやってのけた。

そして、機は甲板上にしばらく止っていたが、そのままスルスルと艦首から離昇して行った。

機の車輪が「鳳翔」の飛行甲板を離れた時、三菱内燃機社が提供した、日本初の航空母艦発着艦成功に対する懸賞金一万円は、ジョルダンのものとなった。

時に大正十二年二月であった。記録によれば、この月の二十二日、二十三日、二十六日に発着実験があり、ジョルダンの成功が何日だったのかは明らかでない。

初め海軍内部では、日本人の手でこの壮挙を成しとげようとする動きが強かったが、上層部により禁止されたとも伝えられている。

翌三月の第二回実験では、「鳳翔」乗員の吉良大尉らが同機および「バイキング」水陸両用機による艦上発着に成功した。

大正三年(一九一四年)七月、世界大戦勃発直前の航空兵力の主体は飛行船で、全世界で六八隻が就航し、そのうち二四隻が軍用に用いられていた。

「ツェッペリン」という名が、飛行船の代名詞のように用いられたことからもわかるように、ドイツがその先進国で、一五隻という多数の軍用飛行船を保有していた。

これに対して英海軍は、飛行船は二隻だけだったが、七個沿岸飛行隊、飛行機一〇〇機という大兵力だった。

ちなみに、ドイツ海軍には飛行機隊はなく、米海軍一一機、日本一〇機、フランス海軍は六隊一一機(製作中六〇機)というのが、当時の世界の航空兵力だった。

ところが第一次大戦中、英海軍では一万二〇〇〇機以上の飛行機を使用していたと伝えられている。

そして、それだけに、英海軍航空隊の技術は、格段の進歩を示していた。

すべてを英海軍に範を求めて成長してきた日本海軍は、海軍航空建設についても、大いに恩恵を受けている。

たとえば、三菱製とは言え一〇式艦上戦闘機の設計はハーバート・スミスら八人の英国人技師の手になるものだった。

また大正十年春、イギリスからセンピル大佐を団長とする総数三〇名の飛行団を招聘(しょうへい)し、臨時海軍航空術講習部を開設して、士官九六名以下、合計六五四名の多数が航空術の指導を受けた。

この時、多数の新型機が教材として輸入され、日本海軍航空の近代化に役立っている。

この航空顧問団は、また、艤装中の「鳳翔」についても、細部の改良について忠告している。

大正十年七月十六日に提出されたスミス少佐の評価報告は、次のような内容であった。

《「鳳翔」の飛行甲板全長は充分であるが、幅は不足している。

可能ならば左右に張り出し甲板を作り、最低でも八〇フィートの甲板にしたい。

また、艦尾の飛行甲板が切り欠かれ、デリックの使用が計画されているが、飛行甲板は艦尾まで延長されたい》

竣工時の「鳳翔」は空中写真などでわかるように。艦中央部から艦尾への飛行甲板の幅が、いちじるしくひろがっていることや、艦尾まで飛行甲板が延長されているのは、このスミス少佐の提言によったものである。

この延長部にジョルダン大尉のテスト機は着艦を試みたのである。

|

一○式戦闘機による「鳳翔」への第七次または第八次着艦実験における縦索式着艦装置

|

15 発着艦設備と方式 top

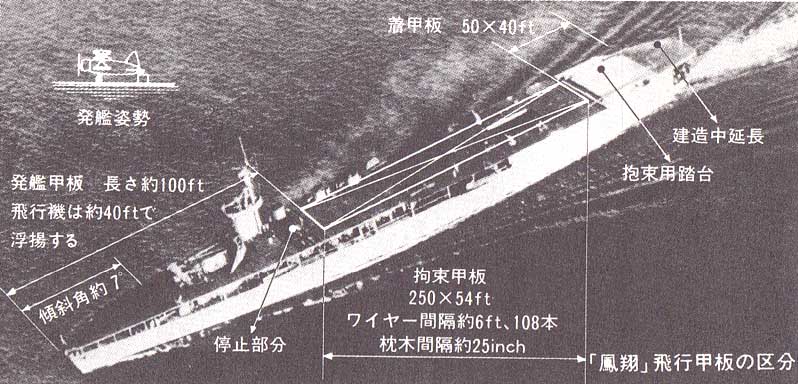

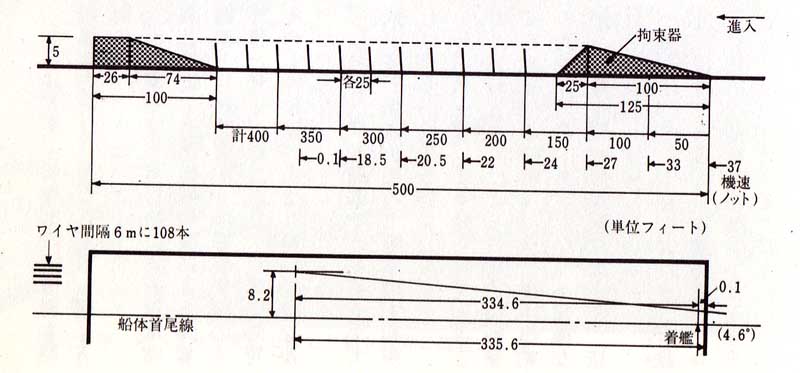

この大正十二年春の時点における発着艦の実際について調べてみよう。

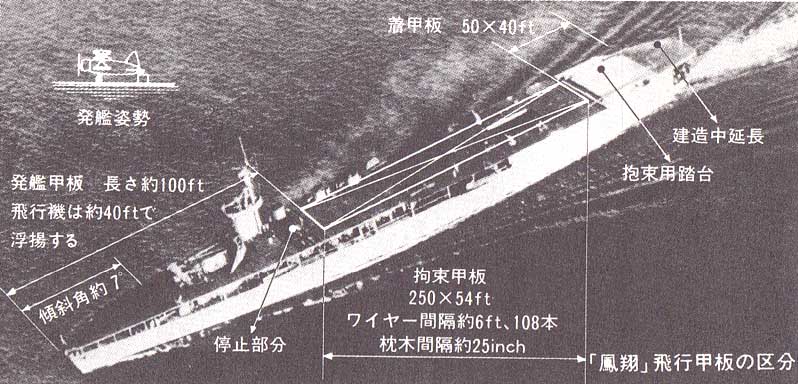

使用母艦は、もちろん「鳳翔」で、飛行甲板の全長は五〇〇フィート(約一五〇メートル)である。

発艦甲板は長さ一〇〇フィート、前方に下向き七度の傾斜がつけられている。

発艦機は機体中心軸が水平になるように、尾部を「滑走片」と呼ばれた台で持ち上げられている。

機体は繋止索で押えられており、索が離されると艦上を走り出し、約四〇フィートの滑走で離艦した。

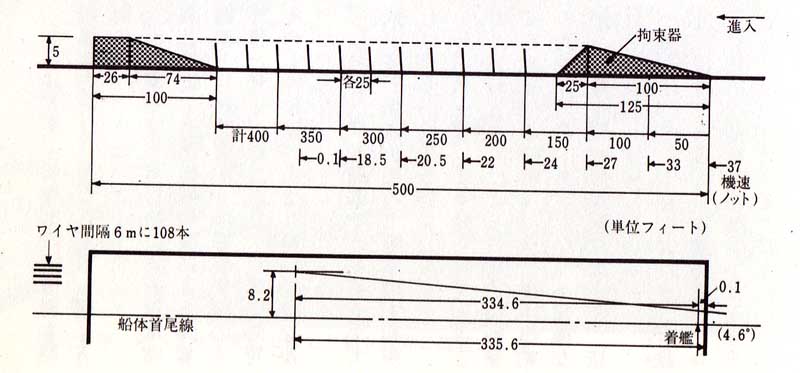

飛行甲板の後端五〇フィート、幅四〇フィートが帰着甲板で、帰着甲板の前方二五〇フィート、幅五四フィートの部分が着艦機の拘束用甲板である。

拘束甲板には、縱張り式着艦制動装置が装備されている。

略して縱索式と呼ぶ。これは、初期の実用的な着艦制動装置で、英海軍によって開発された。

母艦側は、拘束甲板に艦の中心線に沿って多数のワイヤーを展張しておく。

飛行機側は両車輪の車軸を連結し、これにT字を逆にした、フックと呼ぶ一種の小型錨のようなものを定間隔に取りつけておく。

着艦する飛行機は、かならずしも母艦の中心線に沿って降りるのではなく、常に右か左に斜め方向に滑走する。

そこでフックとワイヤーとの間に摩擦が起こり、ブレーキの役を果たす。

「鳳翔」での実験では、ワイヤーは長さ二五〇フィートのものが、幅五四フィートの部分に間隔六インチ(約一五センチ)で合計一〇八本が展張されていた。

ワイヤーの下には、二五フィートごとに「枕木」があった。

この枕木は後には「駒板(こまいた)」と呼ばれた。

もちろん、飛行機の車輪が当たると枕木は前に倒れ、飛行機の滑走を止める役は果たさなかった。

フックの数は小型機で六個、大型機で一〇個ほどであったらしい。

日本では車輪間に六個、尾橇に三〜四個で実験し前部で一一〜一四本、尾橇部分が四〜七本のワイヤをフックに引っかけた報告例がある。 |

主車輪の間に装着された艦用フック

|

使用機は一〇式艦上偵察機、推定速力四〇ノット〔時速約七四キロ〕前後で着艦し、二五〇〜三一○フィートの滑走で停正している。

日本海軍では「鳳翔」「赤城」「加賀」の三艦が新造時から縦索式を使用し、「鳳翔」「赤城」は昭和五年末に、そして「加賀」は六年秋に使用を中止し、後述の横索式に変更する。

発着艦の母艦側の大問題は、海が荒れている時にも、飛行甲板の水平性を保つことであった。

米国のスペリイ会社が開発した転輪式安定儀(ジャイロ・スタビライザー)は、大きなコマを船体中央部に装備することによって、船体の波による横ゆれを押さえる効果があった。

船体の航行中の水平安定を保つために「ラングレイ」や「鳳翔」は、これを搭載した。

「鳳翔」の特殊な艤装として、飛行甲板上に設置された二門の高角砲と探照灯がある。

これらは、いずれも発着艦作業中は飛行甲板直下の巨大な円筒の中に、動力で格納され横からスライド式の蓋が閉じて、飛行甲板平面と一致するようになっていた。

16 日本海軍は洋上索敵を top

ここで、各国の空母運用思想は、この頃どんなものであったかに目を転じてみたい。

まず日・英・米海軍の空母創生期の建艦方針は、かならずしも同じ方向に向かってはいなかった。

米海軍では、飛行艇による没岸哨戒と戦艦・巡洋艦搭載機による弾着観測と自艦防禦が、海軍航空隊の主任務と考えられており、空母の開発そのものには、あまり熱心ではなかった。

しかし、日本海軍では、第一次大戦中に三回にわたって海軍機を利用し、多くの成果を得ていた。

その第一は、よく知られているとおり「若宮丸」による青島(チンタオ=当時ドイツ領)攻略戦参加である。

この時は、飛行機隊出動の大半は偵察であったが、小規模ながら艦船や砲台の爆撃に加えて、空対空の戦闘も体験している。

第二は、インド洋における「常陸丸」捜索である。

日本郵船のヨーロッパ航路定期船「常陸丸」が消息を絶ち、ドイツ潜水艦に撃沈されたらしい、という情況となった。

このためシーンガボール方面にあった第一特務艦隊に、同船捜索のため飛行機と乗員三名が派遣されたのである。

大正六年十月、日本郵船「筑前丸」はファルマン水上機を搭載して神戸を出航、二ヵ月にわたってインド洋上で捜索に従事したが、ほとんど成果を上げることはできなかった。

第三は、大正九年以後の沿海州・北樺太方面の居留民保護に出動した第三艦隊の旧式戦艦などに、少数の水上機が配属されたことだった。

この年、五月から七月の間は「敷島」に水上偵察機三機、そして以後は艦上戦闘機二機、水上偵察機一機が「関東」「三笠」、さらに日露戦争の戦利戦艦「石見(いわみ)」「見島(みしま)」などが母艦として運用されている。

ところで「鳳翔」建造当時の艦載水上機の運用が、洋上偵察に重点があったことなどを考慮すると、軍令部が考えていた「鳳翔」の運用は、進撃する艦隊の前方はるかに進出、あるいは単艦での渡洋偵察であったのではないかと思われる。

この時代は、軍艦に対する空からの脅威は、大したものではないと考えられており、それを裏付けるように、同艦の対空兵装は八センチ高角砲二門に過ぎない。

一方、主砲は一五センチ砲四門で、射程内の軽巡洋艦や商船改造の特設巡洋艦とは何とか砲戦で太刀打ちできるし、威力小なりとは言え飛行機も搭載している。

当時、一五センチ砲より大型の大砲を搭載した巡洋艦は、英海軍の「ラレイ」二九センチ砲七門二隻のみだった。 |

大正9年、北洋方面に出動した第3艦隊の艦載水上機

|

さらに、巨砲を搭載した戦艦は、ごく新型の英海軍「クイン・エリザペス」級五隻が二五ノット、英巡洋戦艦なども、その程度だったから、直衛艦をともなわぬ「鳳翔」単艦の渡洋偵察も考え得ることだった。

17 英海軍は対潜作戦指向 top

空母の“家元”とも言うべき英国は、第一次大戦中に一〇隻近くの商船改造水上機母艦を就役させた。

これらの艦の大半は、数機の水上機を搭載する小規模母艦ではあるが、艦隊に随伴したり、独立部隊としてドイツ沿岸に進出、内陸部の飛行船基地を攻撃するなど、多彩な運用を見せている。

それらの飛行機の任務中には、機雷原の発見、船団護衛および潜航中の潜水艦の発見があった。

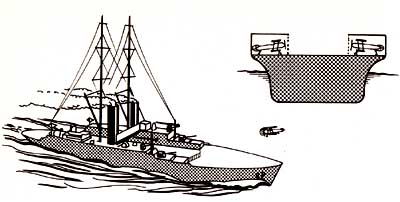

特に対潜哨戒は重視されており、大正九年には、対潜護衛用の理想的飛行機搭載商船というアイディアが、雑誌に発表されている。

この案は、長さ約五〇〇フィート、幅七五フィート、七〇〇〇総トン前後の船尾機関型貨物船の上甲板に、高さ五〜六フィートの架台と、架台上に幅五〇フィートの全通飛行甲板を設置して、この甲板上に三機の飛行機を露天繋正しておくという方式だった。

この商船を、護送船団の先頭に一隻ずつ配置し、敵潜水艦の行動海域に近づくと、搭載の三機を船団の針路警戒に当てるというものだった。

この案には、飛行甲板の先端をジャンプ台のように上向きの傾斜をつけておくとか、二重舷側の採用、船内区画の細分化、飛行甲板上にハッチの開口部を設ける、また煙突やデリック、無線檣などを飛行甲板両側の一段低い上甲板に配置、飛行機の着発艦時には、すべての突出物を横倒しにするという、極めて実用的な工夫が多く含まれていた。

なお、船体の四隅には、五インチ砲が各一門ずつ配置されており、ドイツ潜水艦の四インチ砲に対抗する手段も考慮されている。

まさに第二次大戦中にできたMACシップ(商船の機能を維持したまま、空母の能力を持った特設軍艦。穀類など輸送するバラ積み船や油槽船の改造が多かった。後述)の先駆的アイディアである。

このように、英海軍の航空母艦運用思想には、対潜哨戒に対する要望が、昔から強かったことがうかがい知られる。

top

**************************************** |