|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

4 大戦前夜、空母量産時代

どの時代でも、どこの国の海軍でも、戦争が始まると軍艦の数が不足するので、正規の海軍艦艇の他に、民間船舶に兵装を施して臨時に使用した。

過去の戦争で使用された、これらの臨時軍艦の中で特に重視されたのは、通商破壊などの攻撃的用途に使用された、臨時の巡洋艦であった。

一八九四年の日清戦争の時には「巡洋艦代用」と呼ばれ、一般には「仮装巡洋艦」として知られていた。

大正五年(一九二年)以後、これを日本海軍では「特設巡洋艦」と称していた商船改造巡洋艦は、第二次大戦では、余り活躍の場はなかった。

本物の巡洋艦の兵装強化と、無線通信および飛行機の発達が、このような艦船の奇襲能力を封殺してしまったのだろう。

日・英・米三国が、開戦にそなえ、また開戦と同時に着手したのは、昔流に言えば「航空母艦代用」または「仮装航空母艦」とも呼ぶべき「特設航空母艦」の量産だった。

1 特設航空母艦とは top

特設航空母艦を厳密に定義することは、むずかしい。

そこで本書では、前章までに述べた航空母艦の理想的艦型の追求から外れた、戦争のための軍備急増のために新造または改造された、すべての“フラット・トップ”を、この特設航空母艦の範囲に一括することにした。

開戦時、日・英・米三国の理想的艦型空母は約二〇隻、大戦中に着工された特設空母は約二〇〇隻であった。いかに、特設空母が大戦の動向に寄与したか、明らかである。

そして、面白いことにフランス・ドイツ・イタリア・ソ連の陸軍国グループは、戦闘の場を大洋にも求めたのに、ついに特設空母を建造することはなく、代用軍艦の主流は、一時代前の特設巡洋艦に止まっていた。

特設空母を量産したとは言っても、日・英・米三国海軍の思想には、環境や工業力、仮定作戦海域、そして脅威の実体の違いにより、相当な格差が見られた。

その詳細を、本章の主題とする。

特設航空母艦とは、簡易化された航空母艦とも言える。簡易化の程度については、船体部分を、既成または建造中の大型艦船から流用することで建造期間を短縮したものと、小型艦船に簡易な発着艦装置を施し、空母任務の一部を肩がわりさせたものの二種があった。

そして、隻数の増加と共に、機能分化が起こり、特設空母は、攻撃用空母の代用、対潜護衛用、補充機輸送用および訓練用に分化し、日・英には飛行機の修理専用工作艦まで出現した。

ただし、日本海軍のものは、大型飛行艇の修理機能を重視した、水上機母艦の一種であった。

なお、他艦船の流用艦は一般に「軽航空母艦」と呼ばれている。

特設空母のために流用されたのは大型航洋客船または大型巡洋艦の船体であり、日本海軍のみが空母への改造を目的として、潜水母艦と給油艦(海軍用のタンカー)を平時から建造していた。

なお、日本海軍の制度の上で「特設航空母艦」という名称が現れるのは、大正七年二九一八年)四月からである。

これより二年前、特設艦船部隊定員令が定められた当時は「特設航空隊母艦」と呼ばれており、その実体は射出機を持たない水上機母艦で、四〜六機程度の水上偵察機の搭載を予定していた。

いずれも、五〇〇〇〜八〇〇〇総トンの貨客船を考慮していた。

昭和六年(一九三一年)からは、特設航空母艦が三種に分かれ、当時の豪華客船「浅間丸」級が加わり、ここに初めて戦時の商船改造“フラット・トップ”の計画が出現する。

昭和九年から十年にかけて特設航空母艦、特設水上機母艦、特設航空機運搬船の名称が定まり、航空母艦とは“フラット・トップ”と特定できるようになった。

なお、日本海軍での航空機運搬艦とは、貨物船型の水上機運搬船のことで、米・英のような“フラット・トップ”型ではない。

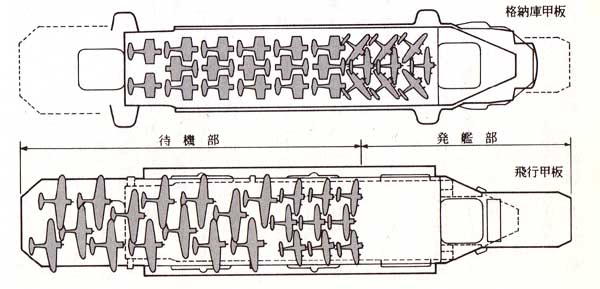

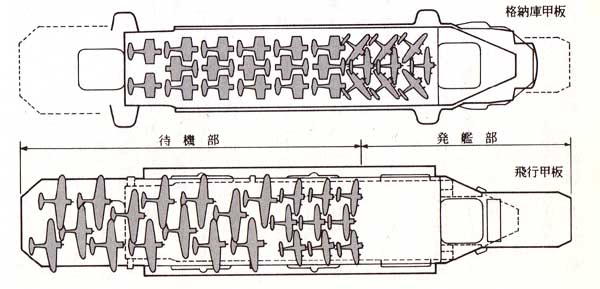

特設空母としての「浅間丸」の計画は、艦上戦闘機九機、艦上攻撃機一八機、格納庫甲板は一段、リフト二基、二一センチ単装高角砲四基と伝えられている。 |

戦時には空母への改造を予定して建造された豪華客船「浅間丸」。

改造前に沈没

|

2 昭和六年、艦隊の航空化を計画 top

船長五六〇フィート前後、速力二〇ノット以上の航洋客船としては、東洋汽船が明治四十年(一九〇六年)頃建造した「大洋丸」型三隻があり、寸法・速力ともに「大洋丸」と大差ない「浅間丸」型三隻が竣工したのは、昭和五年三月であった。

同級の着工からは約四年、第一船竣工からは二年半も経過した昭和六年十二月になって、特設航空母艦と特設航空隊の新設や改正のためにのみ、特設艦船部隊定員令が改正されたのは、何故だろうか?

同年九月、満州事変が勃発し、日本は国際的に孤立した。

前年のロンドン会議の結果、主力艦のみならず、航空母艦から潜水艦までの全戦闘艦艇について、対米・英劣勢の枠をはめられた日本海軍内部に高まっていた、戦争に対する危機感は一挙に爆発し、条約制限外の手段で軍備を補強する手段が、真剣に考えられた。

太平洋戦争緒戦期の日本海軍秘密兵器の着想は、すべてこの年に始まっている。

特殊潜航艇、零戦、中攻、酸素魚雷と、昭和六年の発想を起点とした多くの創案の底流にあるものは、艦隊航空化の大戦略であった。

航空母艦に限定するならば、次期建艦計画に対して、正規空母二隻「蒼龍」「飛龍」を組み込み、「浅間丸」級三隻の特設空母改造計画を制度化して確立し、さらに三ヵ月間で空母に改造するための船体として、潜水母艦「大鯨(たいげい)」型三隻を新造した。

当時の正規空母は「鳳翔」「赤城」「加賀」の三隻、艦載機は合計四二機の時代に「龍驤」(建造中)を含め正規空母三隻、特設空母六隻の準備を追加したのだった。

さらに、新計画では、水上機母艦三隻、航空巡洋艦二隻にも着工、既製戦艦の改造についても、飛行機多数搭載の計画すら討議されていた。

まさに、艦隊の航空化であった。 |

この潜水母艦「大鯨」も空母改造用として建造された

「大鯨」から変身した空母「龍鳳」。戦後の撮影である

|

3 日本海軍の空母増強すすむ top

当時の艦隊航空隊の任務は、決戦海域到着以前における彼我主力艦数の格差解消だったが、正規・特設の計一二隻の空母運用については、残念ながら資料不足で明らかでない。

昭和十年頃になると、正規空母の数が四隻となり、第一艦隊(戦艦部隊)、第二艦隊(大型巡洋艦を基幹とする前進部隊。偵察および夜間雷撃を主任務とする)に各一個航空戦隊の配属が可能になった。

この頃には、仮想敵米国の空母兵力も完成四隻、建造中二隻と増加の傾向にあり、加えて航空巡洋艦計画なども現出し、航空兵力の増強を企てていることが明らかとなった。

このため昭和十一年頃から、急降下爆撃機を活用し、航空攻撃の第一目標を敵空母とする戦術に変更された。

これを航空決戦の思想と呼び「航空決戦の勝利なくして、艦隊主力決戦の勝利なし」と叫ばれる時代になった。

無条約時代第一年の昭和十二年からは、一切の制約を排除し、前述のように、日本海軍の理想型空母二隻(「翔鶴」「瑞鶴」)の新造に着手すると共に、先に潜水母艦として船体に着工しておいた「大鯨」型三艦の空母への改造に着手、旧式艦「鳳翔」を除き小型四、中型二、大型四の空母一〇隻の態勢を整えた。

一方、特設航空母艦の船体準備としては、優秀船舶建造助成施設および大型優秀船建造助成施設を発足させ、助成金支出により二万七七〇〇総トン級二隻、一万七〇〇〇総トン級三隻の計五隻の客船を建造した。

この助成施設では、同時に一万一〇〇〇〜一万二〇〇〇トン型客船九隻を建造しているが、このうちの二隻は、戦時には空母への改造を予定し、他の七隻は通商破壊用の特設巡洋艦適格であったと伝えられるが、前後の事情から判断し、九隻とも特設巡洋艦用船体と思われる。

これが日本海軍の第二次航空母艦量産計画である。

|

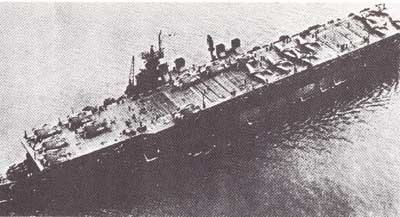

「雲龍」型3番艦として昭和19年10月に竣工した「葛城」

|

4 機動航空部隊、実現す top

昭和十四年頃になると、空母統一集中使用の構想が芽生えてきており、同年発足の新建艦計画では、空母の隻数増加は既製船体の改造に頼ることとして、前述の潜水母艦三隻の空母への改造に着手、商船改造空母用のリフトを三隻分、準備することなどが決まった。

新造計画は航空決戦型空母とも言える「大鳳」一隻の試作に止まった。

この時代の空母運用計画では、航空決戦のための部隊を「機動航空部隊」(戦争開始後は「機動部隊」と略称した)と呼び、「大鳳」「翔鶴」「瑞鶴」「蒼龍」「飛龍」の正規空母五隻に、改造および特設空母四隻を加え九隻の編成とした。

「大鳳」新造計画では、予算の関係で一万七〇〇〇トン型空母一隻が削除され、戦時急造計画に移行された。

これが「蒼龍」型三番艦「雲龍」で、そのため「機動航空部隊」の初期構想は、空母八隻だったものが「雲龍(うんりゅう)」欠となり、対策として優秀船舶助成施設中の特設巡洋艦用船体二隻分か、特設空母用に追加充当されたものと思われる。 |

戦時増強計画の一環として建造された改「飛龍」型の正規空母「雲龍」

|

その二隻とは「あるぜんちな丸」および「ぶらじる丸」である。

航空母艦の第ニグループは、大型巡洋艦二〇隻、中型巡洋艦四隻、艦隊駆逐艦六四隻からなる夜間雷撃戦のための前進部隊と行を共にする空母集団であり、「決戦夜戦部隊」と呼ばれていたらしい。

この部隊は「赤城」「加賀」に大型客船改造の特設空母五隻を加えた七隻の集団で、機動航空部隊の計画推定四二〇機に対して、合計三〇三機の飛行機を持つ予定だった。

残された「龍驤」(前進部隊用)、「鳳翔」「大鯨」(後の「龍鳳」)の三艦は、各主力部隊に配属され、艦上戦闘機のみを搭載し、所属部隊の防空に専任する予定だった。

なお、この防空戦闘機は、合計七〇機を予定していた。

以上のように、日本海軍が保有または改造を計画していた合計一九隻の空母は、すべて艦隊決戦の第一線兵力として充当されていた。

そして、他の分野での偵察・哨戒の航空兵力は、水上機および陸上攻撃機、大型飛行艇などの部隊の兼務となっていたのである。

5 開戦の年、艦隊の大拡張を決定 top

このように、空母運用計画にも、日本海軍の艦隊決戦第一王義が、よく現れている。

昭和十六年になると、米海軍の大建艦計画「両洋艦隊法案」が発足し、日本もこれに対抗して、艦隊の大拡張を決意した。

実戦部隊では同年四月、第一航空艦隊が空母八隻、直衛駆逐艦一六隻の計画をもって発足、空母兵力の不足を補うため、優秀商船三隻の特設空母への改装工事が着手された。

この時期での最終完成予定は、昭和二十六年(一九五二年)三月末で、空母配属は、次の通りだった。

戦艦部隊 二隻(直衛)「瑞鳳」「祥鳳」

機動部隊 六隻 四万五〇〇〇トン型五隻および「大鳳」

夜戦部隊 一〇隻 「瑞鶴」「翔鶴」「蒼龍」「飛龍」「龍驤」および商船改造型五隻

前進部隊 一隻(直衛) 商船改造型一隻 |

開戦直後、昭和十七年六月にミッドウェイ海戦で、主力空母四隻を失った日本海軍は在来計画を変更し、改「飛龍」型二〇隻、改「大鳳」型五隻の正規空母の量産計画を決定し、同時に建造中の巡洋艦一隻、戦艦一隻の空母への改造を立案、また終戦までに大型巡洋艦四隻、大型客船四隻、水上機母艦二隻の空母への改造を実現または計画した。

以上の計画のすべてを通じ、計画当初における空母化の目的は、常に艦隊決戦用空母兵力への充当にあった。

|

被爆転覆した大型巡洋艦改造の空母「天城」

|

空母への改造工事中の大型巡洋艦「笠置」。

未完工におわる

|

6 米・英も空母を大量産 top

太平洋戦争開戦時、米海軍は「エセックス」型一一隻を着工または計画中だったが、開戦と同時に同級二隻を追加した。

この戦争は、日本海軍機のハワイ空襲、マレー沖での英戦艦二隻の撃沈と、はなばなしい飛行機の活躍により始まったため、長期にわたる戦艦対飛行機論争に決着がつき、誰の目にも、勝利のためには飛行機と空母の量産が必要であることが明らかになった。

米国では空母兵力増強の第一着手として、一万トン級大型軽巡洋艦「クリーブランド」級の起工ずみ五隻、未起工五隻の計一〇隻の船体を利用した改造空母が計画され、契約から九ヵ月後には全艦が空母として完成した。

ソロモンにおける日・米艦隊の死闘によって米海軍の空母兵力が「エンタープライズ」一隻に減じた時期だったので、対日反攻作戦初期に演じた本級の功績は大きかった。

昭和十四年(一九三九年)頃、米海軍でも二〇ノット前後の客船を改造し、特設空母とする計画が検討されたが実現しなかった、と伝えられている。

昭和十五年十月に、ルーズベルト大統領の要望で、客船改造の対濳哨戒用護衛空母二隻が試作され、米・英両海軍に一隻ずつ引き渡された。

この試作艦の検討結果によって、一九四二年戦時計画で同型艦二四隻が着工される。

当時の戦局は日本とドイツが、洋の東西で攻勢に出ており、米・英側としては、多数の護衛空母を必要としていたのでH・J・カイザーの提案により、さらに五〇隻が流れ作業によって量産された。

続いて海軍部内の計画による改良型三五隻が計画されたが一九隻のみ完成し、一六隻は終戦により中止された。 |

商船改造の英護衛空母「カンパニア」

商船規格の船体に正規空毋なみの艤装をして建造した

英特設空母「コロッサス」

|

米海軍では武器貸与法に基づき、合計三八隻の護衛空母を英海軍に引き渡しており、米・英両国で合計一三二隻という多数の護衛空母を建造、大工業国としての強みを発揮する。

英海軍の護衛空母は、ドイツからの戦利商船「ハノーバー」の改造に始まり、合計六隻を改造したが、その性能は低かった。

英海軍独自の護衛航空母艦としては、MACシップ一九隻がある。これらの艦は飛行甲板を持つ貨物船であった。

英海軍本来の特設航空母艦は、一九四二年戦時計画の「コロッサス」型など一六隻である。

本艦は商船規格の船体に、正規空母としての艤装を施したもので、終戦までに五隻が完成、二隻が飛行機修理艦に改造され一隻が中止となり、他の八隻は友好国に貸与あるいは売却された。

なお、英海軍では、一九四二年計画で三万三〇〇〇トン型四隻、一九四三年計画で四万五〇〇〇トン型三隻の建造を計画したが終戦により五隻を中正し、二隻は改設計により戦後に完成した。

7 重巡改造の軽空母 top

軽航空母艦の母体として多用されたのは、一万トン級巡洋艦の船体だった。

米国が一一隻、日本が着工一隻、計画四隻だったが、戦艦「金剛」以下九隻、大型巡洋艦一三隻のすべてを航空母艦に改造せよ、との要求が海軍航空本部から提案されており、現実に「伊勢」型戦艦四隻が、艦上爆撃機「彗星」を二二機搭載し、二基の射出機から連続発進させる機能を持ち、着艦甲板を持だない航空戦艦に改造された。

しかし、戦局の急転により着工は二隻に止まった。 |

発艦設備だけを後部に設置した航空戦艦「伊勢」

|

また「最上」も損傷復旧の期間を利用し、後部主砲を全廃、水上機九機の発進甲板に改造しているから、戦局が急転しなければ、少なくも「妙高」型、「高雄」型、「鈴谷」「熊野」の一〇隻は、航空母艦に改造されたことだろう。

しかし現実には「伊吹」一隻の改造に止まり、それも、完工にはいたらなかった。

巡洋艦と航空母艦では、上甲板以上の構造が全く異なっていた。

巡洋艦では、主砲群や前後の艦橋構造物などの重量物が、船体中央部の五分の三前後の範囲に構築されている。

これに対して空母では、容積が大きく中が空っぽの格納庫が艦の全長を占めており、側面からの風圧も大きく、また水面からの距離と高さの相乗比で考えると、飛行甲板もなかなかの重量物である。

このような空母の構造特性から言って、その船体は英海軍の「アーク・ロイアル」ほど極端ではないにしても、ほとんどが、幅が広く吃水の浅い船型を採用している。

たとえば、船腹幅を吃水で除したB/d比を比較すると、次のようになる。

日本海軍「妙高」型の三・七八に対して「蒼龍」は四・一五である。

英国は「ドーセットシャー」の三・八に対して「アーク・ロイアル」は四・〇九、米国の「ウイチタ」「ブルックリン」の三・一二に対して「エンタープライズ」は三・八四、そして「ワスプ」は四・〇である。

巡洋艦の船体を空母に改造するには、まずバルジを船腹に装備して全幅を大にしなければならない。

たとえば米国の「インデペンデンス」では、一八・八メートルの全幅が各舷五フィートの大きなバルジにより一六パーセント増しの二一・九メートルに拡大されている。

「伊吹」では、バルジ幅は各舷一メートル、全幅の増加は一〇パーセントに止まっている。

さらに、巡洋艦は高速を誇るため、機関出力が大きく煙路面積が大である。

船舶の機関出力というものは、一定の限度を越えると、一ノットの増速のために大量の馬力を必要とする。

たとえば「妙高」は、一二万三〇〇〇馬力の全力発揮では三四ノットの高速がでる。 |

大型巡洋艦改造の米空母「インデベンデンス」

|

この速力を一〇パーセント下げて三一・六ノットとすると、出力は四〇パーセント下げた七万九〇〇〇馬力ですむのである。

標準艦隊速力の一四ノットの時は、一二個の缶のうち二缶のみを使用、四パーセントの五四〇〇馬力を出せばよいのだ。

8 「伊吹」と「インデペンデンス」 top

一般に、軍艦の改造で船体を流用する時は、主機械も流用することが多い。巡洋艦改造の場合、空母の全長が二一〇〜二四五メートルであるのに対して、巡洋艦は一八〇〜一九〇メートルだから、発着艦距離の不足を、高速で補わなければならないので、速力を落とすことはできない。

「伊吹」の場合は、缶も機械も半分に減じ、速力を二九ノットに低下させ、右舷に下向きの煙突を装備した。

機械室の空所はガソリン・タンクに用い、缶室の部分は重油タンクに改造した。

「インデペンデンス」では、缶・機械とも巡洋艦当時のままだが、本艦は被雷時の生き残り対策として缶・機械・缶・機械の配置をとった。

また米空母の伝統に基き、右舷に艦橋と煙突を一体とした大型のアイランドを構築することは、小型船体のため不可能だった。

そこで、あっさりと四缶室の排気を、それぞれ細い一本の煙突を右舷側に四本を直立させることで解決した。

このため、両艦とも右舷飛行甲板上の艦橋構造物は小型なものになった。

ただ「インデペンデンス」では、艦橋の前に飛行機吊り上げ用のクレーンを装備した。

以後、これは米空母の定型となった。

「伊吹」では、すべての日本型空母同様、艦尾から全長の五分の一ほど前方に吊り上げ用クレーンを折りたたみ式で装備した。

上甲板上に格納庫甲板一段、リフトニ基は両艦型とも同じだが「インデペンデンス」の飛行甲板前部に装備されたカタパルトにより、このような小型艦型であったが、日本の小型空母にくらべ、さらに高性能の艦に仕上げることが可能となった。

両艦型とも、対空兵装は機銃中心であった。

「伊吹」では、二五ミリ三連装機銃三一基を、両舷に所せましと配置した。

計画の途中で、中型巡洋艦「阿賀野」型に搭載した六〇口径八センチ連装高角砲の在庫二基を活用、艦尾近くの両舷に配置した。

同艦の対空兵装には、反対舷射撃の考慮が払われていた。

日本型空母の対空火器は、高角砲・機銃とも反対舷射角は仰角四〇〜四七度に制限されており、これより低い反対舷射撃は不可能だった。

「伊吹」では、対空火器の装備位置を半甲板分持ち上げ、反対舷射撃の仰角を七度まで可能としたので、実質的な片舷射線が倍加した。

「インデペンデンス」では、当初計画で三八口径一二・七センチ単装両用砲四基を装備する予定だったと伝えられるが、新造当時の一、二番艦がしばらくの間、艦首尾に各一門、計二門の両用砲を搭載していたに過ぎず、対空火器の主体は四〇ミリ機銃、それも正規空母用の四連装ではなく、連装を多用している。

軽空母の中で「龍鳳」型、「千代田」型の五隻は「龍驤」に準ずる性能を持ち、改装程度も大規模となり、小型であることを除いては正規空母に加えてもよいグループである。

特に、事前設計が充分だったので、格納庫甲板を二段設置できたが、その搭載機は三〇機に止まった。

ところが「インデペンデンス」は四五機と、五〇パーセントも多かった。

その原因は、母艦側でなく飛行機側にあった。

米海軍の艦上機は、すべて主翼折りたたみ式で、日本の艦載機にくらべると一機当たりの必要面積が少なかったのである。

そして、予備機も整備完了の状態で搭載していたようだ。

これに対して日本の空母では、常用機以外の予備機は、すべて分解した状態で格納しておき、これを補用機と称していた。

従って、一艦の攻撃兵力として比較する時は、補用機数を除き、母艦の運搬能力として判断する時は、補用機を加えねばならない。

翼を折りたたんだ飛行機は、背が高くなるから米空母の格納庫天井は五メートル強と高かったが、日・英の格納庫は四メートル強だった。

射出機の早期採用と折りたたみ式主翼の全面採用、堅固な船体に危険の多い格納庫を軽構造で配置したことなど、すべての面で空母という軍艦の設計だけの面でなく、飛行機の運用という重要な面から、全体の最適化をにらんで各部分に最善の適性化が計られていた点に、米空母の優れた進歩性が発見できる。

加えて、第一艦「ラングレイ」による徹底研究の成果が、これらの新機軸の採用を促したことを知ると、工業国としての米国の実力が、単に生産能力だけではなかったことを、しみじみ感じさせられる。

|

「浅間丸」改造空母計画案の飛行甲板と格納 庫甲板の飛行機搭載状態

|

9 大型客船改造空母 top

第二次大戦では、計画を含め日本で一二隻、イギリスで一三隻が、大型客船から生まれた軽航空母艦であった。

合計二五隻のこれらの艦は、三グループに分けることができる。

第一グループは「隼鷹」「飛鷹」の二艦である。

両艦の前身は、昭和十三年(一九三八年)の大型優秀船建造助成施設により、日本郵船が建造した二万七七〇〇総トン、四万五〇〇〇馬力、速力二四ノットの北米航路用の大型旅客船「橿原丸」「出雲丸」である。 |

未完成の客船「出雲丸」を改造した空母「飛鷹」

|

両船とも八九〇名の船客を乗せ、横浜〜サンフランシスコ間の就航を予定していたとは言うものの、無条約時代にそなえ、中型空母への改造用船体の確保のため、国策として建造された大型客船だった。

そして、時局の歩みは両船の建造工程よりも早く、昭和十六年六月には建造中のまま海軍に買収され、軽空母に改造された。

両船とも、船体も大きく速力は二五・五ノットだった。

船体防禦が皆無で速力がやや低い点を除いては、特設航空母艦とは言え、正規空母に準ずる高性能艦となった。

客船としての船体工事が進んでいたので、両艦ともミッドウェイ海戦での空母四隻沈没の穴を埋める、貴重な存在として活躍する。

日本海軍では、両艦とも二段格納庫甲板を設備したが、民間船舶改造空母中、正規空母並に二段格納庫を持たされたものは、世界ひろしといえども、この二艦のみだった。

対空兵装と発着艦設備のすべてにわたり、性能改善後の「龍驤」と同等であり、加えて「蒼龍」に等しい広大な飛行甲板を持つ、正規空母と同等の待遇を得ていた優秀艦だったのである。

第二グループを形成する、空母への改造予定の客船一〇隻のうち、四隻は着工前に沈没し、イタリア客船「コンテ・ベルデ」号は昭和二十一年度の計画に入っていたので結局、五隻のみが完成した。

日本海軍は、これらの艦に正規空母に準じ艦隊決戦に参加する能力を期待した。

確かに排水量は一万三〇〇〇〜一万七〇〇〇トンと、潜水母艦や巡洋艦改造型よりも大型だったが、旅客船のため船体が太く、船長が一七〇メートル前後と「龍驤」程度であり、そのうえ速力は「龍驤」の二九ノットに対して、二一〜二三ノットと低速だった。

「龍驤」新造時の艦上戦闘機では、合成風速一二メートル/秒(艦の速力に換算すると二四ノット)で発艦距離は約六〇メートルを必要とした。

それが零戦では八五メートルとなり、九七式艦上攻撃機では九五メートルも必要となった。

射出機を持たず、飛行甲板の長さが一六〇メートルの第二グループの各繿にとっては、攻撃隊の連続発艦に制約があり、艦隊決戦用空母として求められる条件を満たすことができなかった。

日本海軍では、それでも、これらの五隻に各艦四〜八門の高角砲と多数の機銃を装備したが、結局、これらの各艦は、飛行機運搬および対濳用空母に当てられた。

第三グループに属する英海軍の改造空母は、既製または建造中の旅客船を改造したものではなく、戦時急造の目的を達成するために、商船規格を適用して建造された、新造の特設空母である。

当初の要求性能は、速力は二三ノット以上、重量約九トンまでの艦載機を運用できればよく、建造期間を短縮するため、装甲は不用、船体はロイド船級協会の規程に従い、耐用年数は短くてよい、というものだった。

しかし、実際の建造では、速力は二五ノットを達成、格納庫は米国機の運用を考慮し、五・三三メートルの高さを確保したし、缶・機械・缶・機械の配置とし、不沈性を向上させるなどの考慮を払った。

船体も軍艦なみの縦横比八・六となり、加えてハリケーン・バウを備え、外観上は正規空母と全く同じだったが、ただ、対空兵装は高角砲を全廃し、四〇ミリ機銃四三挺のみとなっている。

「コロッサス」型一〇隻が、このグループで、全艦とも約二年で竣工した。

ただし、一九四二年計画のため、早期の艦でも完成が終戦前後となり、実戦参加艦は皆無で、四隻は終戦後の完成となった。

また、一〇隻のうち二隻が、飛行機専用の工作艦役務に変更された。

この改装により飛行甲板から一切の発着艦設備が撤去されたので、軽空母の分類からは、全く外れてしまった。

一九四三年計画の同級六隻は船体、機械ともに「コロッサス」型と同型であるが、航空関係艤装の改善により、別級として「マジェスティックス」型と呼ばれている。

この級は、終戦で一隻が中止となり、戦後に完成した各艦は、インド海軍に一隻、カナダ海軍とオーストラリア海軍に各二隻が売却または貸与され、英海軍には一隻も在籍していない。

10 米、船団護衛用空母を建造 top

一九三九年九月、ヨーロッパに戦雲が巻き起こった当時のドイツ艦隊は、建設計画が未成のため、英艦隊に正面から艦隊決戦を挑む兵力がなく、水上と水中の両面からする通商破壊戦に終始した。

英国は開戦の三日後には護送船団を編成し、特にドイツ潜水艦の脅威に対抗した。

潜水艦の大敵は、飛行機だった。

時の米大統領ルーズベルトは海軍通で、激増するドイツ潜水艦の脅威に対抗するため一九四〇年十月に、商船に簡単な発着艦設備を施し八〜一二機程度の軽飛行機や開発中のヘリコプターを搭載し、船団の前方海域に航空哨戒網を張る方式を提案した。

これにより、C3型貨物船の一隻が改造され「ロング・アイランド」と改名され翌年に竣工する。

排水量七八八六トン、全長一五〇メートル、日本の空母のように、飛行甲板は全くの平甲板となったが、これは一一九メートル前後と船長の八〇パーセント程度の短いものだった。

飛行甲板の前端両舷に艦橋を持ち、艦の中央部両舷に細い煙突を直立させているが、主機関が八五〇〇馬力のディーゼルだったので排気量も少なく煙突の先端はわずかに飛行甲板から突き出ているにすぎない。

対空兵装の大半は二〇ミリ機銃だが、護送船団の運航海域では航空脅威は、ほとんどなかったので高角砲は搭載していない。

ただ船首と船尾の楼上には一二・七センチ単装砲一門、八センチ単装砲二門を装備したが、これは浮上潜水艦との砲戦にそなえたものだった。

飛行機用のリフトは中央部に一基で、艦の後半部には格納庫を装備して、二一機という艦型に比して大量の飛行機を搭載した。

ここで、搭載機一機当たりの基準排水量を比較すると、次のようになる。

まず「ロングーアイランド」は三七六トンとなる。最新鋭の米原子力空母「ニミッツ」の数値は九〇七トンである。

同時代の「エセックス」が二九九トン、英の「アーク・ロイアル」が三六六トンで同程度となる。

軽空母では「隼鷹」が四五五トン、「コロッサス」が三五六トンというような数値となり、小型で簡易なわりには搭載機の多かったことがわかる。

同じ頃英海軍でも、拿捕したドイツ商船「ハノーバー」の中央部甲板室を下から二層残し、前後に延長して平らな甲板を装着しただけの護衛空母を試作した。

本艦は、格納庫もリフトもなく、六機の飛行機を飛行甲板上に繋止するという、最低規模の改装による護衛空母だった。

だが「オータンティー」と改名された本艦は、就役の半年後に、船団護衛中にドイツ潜水艦の雷撃をうけて沈没した。

本艦の速力は一五ノット、艦尾に一〇センチ砲一門を持ち、二〇ミリ機銃六挺を装備していた。

この武装は、大戦末期の日本の同サイズの武装商船よりも貧弱だった。

英国は武器貸与法の対象品目として「オータンティー」型の護衛空母建造を米国に申し入れたが、米国はこれを拒否し「ロング・アイランド」の改良型六隻を引き渡した。

11 大量産された護衛空母 top

太平洋に戦火がひろがるにおよび米海軍は「ボーク」「カサブランカ」「コメンスメント・ペイ」の三型式一一七隻、試作の「ロング・アイランド」から数えると合計一二五隻の護衛空母を竣工させた。

また英海軍も、一まわり大型の貨物船を改造し、計五隻の類似艦を竣工させている。

英・米を合わせて「オータンティー」を除く一三〇隻の護衛空母は、多くの共通点があるものの、およそ三グループに分けられる。

第一のグループは「ロングー・アイランド」「チャージャー」型および英国の五隻である。

このグループの特徴はリフトー一基、射出機はなく速力は一六〜一七ノットである。

ただし英国の五艦は一八ノットだが搭載機は一五機と少なく、他艦は低速だが二一機前後の搭載機を持っていた。

米国が本腰を入れて建造した「ボーク」型四八隻と、カイザー造船所が流れ作業で、それもわずか一年で五〇隻を竣工させた「カサブランカ」型は、リフトが二基に増え飛行甲板前端に射出機を一基装備している。

速力は前者が一八ノット、後者が一九ノット、飛行機は二八機に増加している。 |

米護衛空母「ボーク」

米護衛空母「ロングアイランド」

|

なお「カサブランカ」型五〇隻の工程を調査すると、毎週一隻ずつ起工し、二ヵ月で進水させ、その後一ヵ月で竣工させている。

第三グループの「コメンスメント・ペイ」型は、戦訓を考慮し海軍部内で初めて基本設計をしたもので速力が一九ノットに、射出機が二基に、そして搭載機が三四機に増加している。

以上を総括すると、対濳用の護衛航空母艦は、単に軽航空母艦を小型化し、いっそう簡易化したものではなく、船尾に対潜砲を装備していることでも明らかなように、輸送船団護衛用の新艦種として創案されたことがわかる。

しかし、戦争中の運用としては、日本海軍が潜水艦による通商破壊作戦をほとんど実施しなかったため、主として輸送任務や、第一線での対濳作戦に使用されたようだ。

たとえば、甲板いっぱいに双発のPBY哨戒飛行艇八機を積載して航行中の写真もあるし、また艦上機六〇機を飛行甲板に満載して運搬中の写真なども残されている。

第一線空母への補充機輸送が、これら護衛空母の重要な任務だったことが理解できる。

なお、米護衛空母の四隻は、艦隊用対潜空母として使用され、神風特攻機の攻撃や、栗田艦隊の砲撃により沈没している。

米国製の護衛空母のうち英国に引き渡された三八隻は、固定バラストの搭載、燃料系統の改正などを三〜四ヵ月かけて施工してから実戦に投入された、と伝えられている。

そして、二隻が沈没し、残り三六隻は戦後、米国に返還された。自国改造の五隻は戦後に商船に再改造されている。

なお、米海軍では、前出の「インデペンデンス」型軽空母には、艦種記号としてCVLを割り当て、この護衛空母には、初めはAVG(補助航空母艦)とかBAVG(Bは英海軍用)を艦種記号として使用していたが、やがてACVの時代を経てCVE(護衛航空母艦)に統一された。

12 船団自衛用のMACシップ top

米国から日本近海、たとえばウルシーやフィリピン、あるいはオーストラリアに向けて護送船団を組んだとしても、またヨーロッパに向かう時も、機動部隊同士の海戦に巻きこまれない限り、護送船団に対する空からの脅威は、ほとんどなかった。

それは、敵地の陸岸から二〇〇浬程度の範囲、日本海軍の陸上攻撃機の脅威ですら六〇〇〜八〇〇浬の範囲に限定されていたからである。 |

英海軍の商船改造空母「エンパイア・マッコール」

|

今日の領海が二〇〇浬であることを考え合わせると、当時は大洋における航空脅威はなかった、とも言える。

大洋上で恐ろしいものは、潜水艦だった。

その潜水艦が、最も苦手としたものは飛行機である。

そこで簡単な発着用プラットフォームを貨物船に装備し、自船および船団を護衛しようではないか、という発想が出た。

本書では特に、この種の艦船に対して「自衛航空母艦」という用語を創作した。その理由は、対濳ヘリコプターを搭載した「自衛ヘリ母艦」が今日、議論の対象となっているからである。

英国が建造した自衛航空母艦は、厳密には二種類あり、一つは射出機に「ハリケーン」戦闘機を搭載した型式だが、降着甲板を持たず、飛行機搭載の目的も対空用だから、本書の枠外である。

他の一つはMACシップという名で知られている。MACとは「マーチャント・エアクラフト・キャリアー」の略である。

仮装巡洋艦を「マーチャント・クルーザー」とも呼ぶお国柄のことだから、MACは仮装航空母艦とでも訳すべきだろうか。

MACの船体としては、上部構造の簡単な油槽船やバルク・キャリアー(穀類などのバラ積み船)が選ばれた。

一九隻のMACは一二・五〜一三ノット、八〇〇〇総トン程度、上部構造物の上に一三〇〜一四〇メートルの(船の全長にわたる)飛行甲板を持ち、雷撃機として多くの功績を残し有名だが、その本質は多用途型艦上機である「ソードフィッシュ」を四機搭載していた。

前期の艦では甲板繋止だったが、後期の艦では搭載機の補給整備を艦内作業とするため、小規模の格納庫と一基のリフトを装備していた。

もちろん射出機はないが、対濳用だから、艦尾には必ず一門の一〇センチ砲を装備していた。

このMACは、一九四二年秋から改造が始まり、米国製護衛空母兵力が充実するまでの期間、Uボートに対する大きな脅威となった。

13 MAC第一号は日本陸軍が創造 top

貨物船に対濳機を搭載し自衛するというアイディアは、英国だけでなく日本にもあった。

いや、日本の方が早かったとも言える。

これは、何と陸軍の手によってなされたのである。

その陸軍の空母第一号は「神洲丸」だった。

陸軍自身が新造した、唯一の大型船舶である本船は、上海事変の戦訓から誕生したものらしい。

種々の情報を総合すると、本船は兵員と上陸用舟艇および飛行機を運搬する上陸作戦用運搬母艦であり、水上偵察機二〜三機を自衛用に搭載する計画だったようだ。

上陸作戦部隊二〇〇〇名と舟艇三七隻を搭載し、敵前上陸の第一陣を隠密裡に、そして一時間以内に発進させようとするものだった。

従って、船尾には二ヵ所の開口部があり、戦車と陸兵を満載した舟艇を、この開口部から次々と泛水(へんすい=進水)させる仕組になっていた。

また、敵前上陸予定地の偵察と爆撃のために搭載が予定され搭載機は九一式戦闘機六機、九七式軽爆撃機四機だったと伝えられている。

ここに、一つの疑問が出てくる。

降着甲板のない「神洲丸」で、これら陸上機の収容を、一体どうするつもりだったのか、ということである。

射出機から発進させ、陸上に降ろすと言っても、上陸作戦の初動に出撃するのだから、急造滑走路を陸上に、と言っても、それは出来ない相談である。

「海軍が、水上機を譲ってくれなかった」という、当時の関係者の証言がある。

このため陸軍は、やむなく陸上機を使用し、機体は着水させ使い捨て、乗員のみの収容を予定したのではなかろうか。

二基の射出機上に最低各一機、連続発進を考えると、三〜四機の水上機を搭載することができる。

上海事変で海軍の水上偵察機が、敵戦闘機と互角以上の空戦を演じた戦例を目のあたりにしてのことである。

当然の計画だったと言えよう。

しかし、新造直後の公試を除き「神洲丸」に射出機は装備されず、ついに飛行機も搭載することなしに終わった。

昭和十四年(一九三七年)になると、日本陸軍は独自の助成金などにより、合計一〇隻の舟艇運搬船を民間の持ち船として建造した。

海軍が空母改造用船体として優秀船助成施設により「橿原丸」「出雲丸」の二大客船を建造したことに対抗して着手されたのが、この舟艇母艦だった、とする説もある。

この一〇隻には甲型(一万トン級)と乙型(五〇〇〇トン級)がある。

乙型は北方海域での使用のため耐氷構造となっていた。

そして、これらの外見は、普通の三島型貨物船とそっくりで、特殊船らしい点は何もない。

陸軍では、敵前上陸時の飛行機使用の夢が捨てられず、第一船「あきつ丸」は、戦時に飛行甲板を装備する計画とし、この型式を特に丙型と呼んだ。

「神洲丸」の水上偵察機の代用としては、発着甲板が極めて狭く船速が遅くても発着可能の、オートジャイロ式の力号機を搭載したらしい。

さらに第二陣の陸上機は、戦闘機と偵察機を合計一二機程度であった。

いずれも発艦のみで着艦はできなかった。

カ号機とは、昭和十四年に英・米のオートジャイロ機を購入し、日本陸軍で独自に開発した飛行機である。

複座で最大時速一六五キロ、離陸滑走距離約三〇メートル、着陸は秒速五〜六メートルで三点着陸可能という、今日のヘリコプター的な機材で、対空兵器も爆弾も搭載できず、着弾観測にしか使い道がなかった。

この搭載機の試作失敗が第二船以後の丙型改造中止の原因らしい。

昭和十八年(一九四三年)になると、日本陸軍は護衛航空母艦がほしくなってきた。

海軍は南洋〜内地間のシーレーンに対しては、陸上基地からの間接護衛が最適と考えていた。

しかし、運ばれる側の陸軍は、海軍より真剣に対濳防禦を研究していた。 |

日本陸軍の特設空母ともいうべき「神洲丸」

「あきつ丸」に搭載された力号オートジャイロ

|

この年の八月、陸軍から戦時標準船D型(一九九〇総トン、一二ノット)五〜一〇隻の、運貨能力半減を覚悟し幅一四〜一六メートル、長さ四〇メートル以上の発着甲板を設置し力号機四機を搭載、対潜哨戒を試みる計画が提案されたが、海軍の全面的な反対で実現しなかった。

その翌月には、対濳用飛行機の発着甲板を持った「あきつ丸」級航空機補給船の建造要求が出たが、造船能力に余裕もなく、この案も立ち消えになった。

しかし「あきつ丸」を改造しキ七六(陸軍の試作機番号)という軽飛行機を搭載する計画は、海軍艦政本部の協力により実施された。

キ七六は、制式化されて三式連絡機と呼ばれた機材である。

離陸速度四〇キロ/時、離陸滑走距離六八メートル、着陸滑走距離六一メートルで、実験により低速航行中の一万トンの貨物船に全長の二分の一の飛行甲板があれば、発着艦可能であることが確認された。

尾部に着艦用フックをつけ、胴体に爆雷二発を懸吊、対濳哨戒に当てる予定であり、陸軍では独立対濳飛行第一中隊という部隊まで編成していたと言う。

ここに、日本独自のMACシップが誕生した。

このような日本陸軍の熱意により、計画中の舟艇運搬船二隻(「熊野丸」「ときつ丸」)、油槽船四隻(「山汐丸」「千種丸」「しまね丸」「大滝山丸」)の六隻が、飛行甲板を装備した商船として竣工すべく計画されたが、終戦までには完成できなかった。

なお、海軍は、油槽船に攻撃機を六機搭載、射出機を装備した艦を計画したが、完成したのは「速吸(はやすい)」一隻だった。

本艦の搭載機は、自衛用ではなかった。

top

**************************************** |