|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

6 ジェット機と原子力空母の時代きたる

ピストン・エンジンとプロペラの組み合わせによる飛行機は、空気の希薄な上空での性能が落ち、また高速化が進んで音速に近づくと、プロペラの効率も落ち限界速度に達するので、各国の関係者は早い時期からジェット・エンジンの研究開発に着手していた。

物質が、固体または液体から気体に変移する時、体積が急増する。この変化を密閉した容器内で起こし、容器の一ヵ所に栓をしておくと、膨張で増加したガスの圧力によって栓が吹き飛ばされる。

容器を、底の閉じた細長い筒とし、栓を筒の入口から奥の方に突っ込んでおくと、ガス圧で飛び出した栓は、常に一定の方向に飛ぶ。

物質の気化膨張に火薬の爆発ガスを用い、栓を弾丸に代えたものが火砲である。

火砲の砲身が細長いのは、弾丸に慣性を与え飛翔の精度を保つためのガイドだから、V字型断面の溝で代用することもできる。

密閉した容器をV字型の溝に乗せて、口を後方へ向け、初めから栓を外しておいて爆発を起こさせると、容器そのものが爆発ガス噴出の反動で前方に飛び出して行く。

これがロケットである。

1 ジェット・エンジンの登場 top

ガス爆発は化学反応の一種で、多量の酸素を必要とするが、ロケットでは爆発物自体が、この酸素を内蔵している。

空気中から酸素を吸い込み、ロケット自体から可燃物を供給して連続した燃焼を起こさせると、ロケット自体の重量が軽くなってゆく。

飛翔物体が発生できる出力によって可能となった運搬重量から、飛翔のための一切の重量(これを自重と呼んでおく)を差し引いた重量が可搬能力であり、ペイロードと呼ばれている。

ロケットから酸素を除くと、ペイロードが大きくなる。

ガスの膨張室から噴出孔の間にタービン翼をおき、密閉容器の先端のプロペラとタービンの軸を直結したのが、ターボ・プロップ・エンジンである。

戦後に日本が開発したYS11近距離用旅客機などが、このターボ・プロップ・エンジンを用いている。

膨張ガスのエネルギーは、タービン翼を回転させることで減殺される。

このエネルギーのすべてを、タービン翼の回転に消費すると、ガス・タービンになる。

最近の高速軍艦では、ガス・タービン主機のものが増加しているが、排気ガスの量が多いので、太い煙突を持っているのがガス・タービン艦の外形の特徴である。

発生ガスをすべて放出し、推力を得るのがラム・ジェットであり、初期のジェット機のエンジンの大半は、このラム・ジェットであった。

発生ガスのエネルギーをガス・タービン用と、ラム・ジェット用に分配し、ガス・タービンでガス発生に必要な空気を大量に吸い込んで、高圧空気を造るタービンを運転すると、飛行機用として最も効率のよいエンジンとなる。

ターボ・ジェット・エンジンがこれで、現在の各種航空機に用いられている。

軍艦のエンジンの話にもどるが、エンジンの内部でガスを発生するものを内火式、外部で発生したガスを利用するものを外火式と呼ぶ。

また、初めから円運動で動力を得るものをタービン式、往復運動で動力を得るものをピストン式と呼び、内火・外火の区別と組み合わせると四種類に大別できる。

一八〇〇年代から船舶の主機に使用された往復運動機械(レシプロ機械)は外火式ピストン機械で、やがて一〇〇年後の一九〇〇年頃から外火式タービン機械にかわってゆく。

なお、今日の原子力艦艇の動力も、石炭や石油で蒸気を発生させる過程を、原子核爆発による熱の利用に変えられただけだから、外火式タービン機械に区分される。

一九三〇年代にドイツが積極的に開発したディーゼル機関や、今日の自動車に多用されているガソリン機関は、すべて内火式ピストン機械である。

このような分類からゆくと、ターボ・ジェットは内火式タービン機関である。

このような流れの中でジェット・エンジンは、まず飛行機用としての研究が一九三七年頃から各国で始まり、第二次大戦の末期に実用兵器として登場してきた。

一九四二年(昭和十七年)一二月に初飛行したドイツのメッサーシュミットMe262戦闘機が、史上初の実用ジェット機とされている。

実戦配備は、二年後の昭和十九年七月、総生産機数は一四三三機と伝えられる。

全備重量約七トン、最大速度八七〇キロ/時、航続距離一〇五〇キロ、ターボ・ジェット発動機二基であった。 |

世界最初の実用ジェット機メッサーシュミットMe282戦闘機

|

2 艦上機、ジェット化で重量増加 top

空母搭載機のジェット化は、大戦末期に検討が始まったが、実用化は戦後のことである。

艦上機の立場でジェット機を見ると、そこには、重量の増加と発着艦距離の増大という、大きな“壁”が横たわっていた。

まず、重量の面を検討してみよう。

日本海軍では戦闘機「烈風」や攻撃機「流星」が最も重く、過荷重で六・五トンあった。

米海軍の大戦中期の傑作機グラマンF6F「ヘルキャット」戦闘機が全備重量五・八トン、ミッドウェイ海戦から出現した雷撃・爆撃機グラマンTBF「アベンジャー」になると、全備重量が七・八トンになる。

さらに、一九四四年から開発が始まり、戦後の朝鮮戦争やベトナム戦争で活躍した、ダグラスA-1H「スカイレイダー」になると、全備重量一一・七トン、出力二七〇〇馬力となり、そろそろプロペラ機の極限に近づいている。

戦後、日本の航空自衛隊で長期間にわたって主力戦闘機の座にあったノース・アメリカンF86「セイバー」が初めて発注されたのが大戦中の一九四五年一月一日であった。

本機の全備重量は一〇・七トン、最大速度一〇八八キロ/時の高性能を誇り、一・三五トンの爆弾か空対空ミサイル「サイドワインダー」四発を搭載できた。

戦闘機で一・三五トンの爆弾搭載量というのは、大戦の常識からすれば驚くべき数値である。

爆装零戦の搭載爆弾が、二五〇キロだった。 |

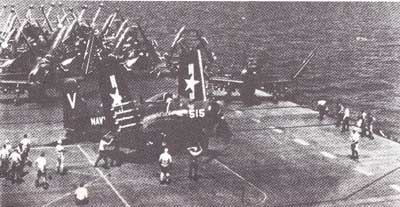

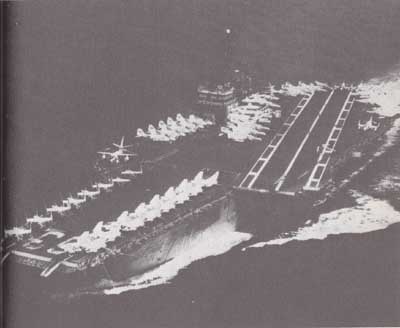

米海軍の艦上攻撃機グラマンTBF「アヴェンジヤー」。

全備重量7.5トンである

大戦末期に就役した米艦上攻撃機ダグラスAD-4「スカイレイダー」は

朝鮮戦争とベトナム戦争で活躍した。

本機の全備重量は11.7トンである。

1950年9月、朝鮮海域を行動中の空母「フィリピン・シー」での写真

|

陸上攻撃機は、九六式も一式も魚雷一本か五〇〇キロ爆弾二発、一トンの搭載量だった。

この陸上攻撃機の全備重量が一二・五トン、過荷重で一五・五トンである。

前述したドーリトルの東京空襲に使用されたB‐25爆撃機が一・三六トンの爆弾を搭載、最高速度四五〇キロ/時、自重が約七・六トンだから、全備重量は約一〇トンだろう。

あの空襲の時、わずか十数機しか空母に搭載できず、それも辛うじて発艦させたのだが、今やこれと同程度の機材を常用しなければならなくなってきたのだ。

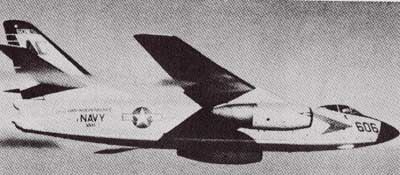

今日、最も重い艦上機と伝えられる米海軍の攻撃機ダグラスA-3D「スカイ・ウォーリア」は、なんと全備重量が三五・一トンもある。

速力はマッハ〇・八八、爆弾搭載量五・八トンのこの攻撃機は、日本海軍の二式大艇と呼ばれる四発大型飛行艇の過荷重状態の三二・五トン(全備重量二四・五トン)よりも重いのである。

ただ、機体の寸法は全幅一六・二メートル、全長二三・一メートルと九六式や一式陸上攻撃機を横にした程度で、二式大艇の全幅三八メートル、全長二六・八メートルに較べると、ずっと小じんまりしている。 |

艦攻ダグラスA3D- 2「スカイウォーリア」の全備重量は35.1トンに達した

|

戦後まで「エセックス」型空母多数を保有していた米海軍が当面したのは、この重くなり速くなった艦上機を、寸法に制限のある既存の空母に、いかに搭載すべきか、という問題であった。

かつては慣習的に、水上機母艦も“フラット・トップ”も、すべて航空母艦と呼ばれてきた。

これと同じことで、今日“フラット・トップ”は、すべて航空母艦と呼ばれている。

しかし、プロペラ機とジェット機では、飛行機の性能が全く異なっている。同じことは、ヘリコプターやV/STOL機(垂直/短距離離着陸機)にも言える。

そこで、本書では理解を助けるために、主要搭載機の種類によって“フラット・トップ”を航空母艦、ジェット機母艦、ヘリコプター母艦(略して、ヘリ母艦)、V/STOL機母艦に区分して説明することにする。

3 日本海軍は発進用ブースタを案出 top

射出機の原理は、火砲と同じである。

しかし、砲口に当たる部分も密閉してあるから、弾丸は飛び出さないし、筒内の高速移動物体はピストンと呼ぶ。

日本海軍の最初のカタパルトは、スプリングを射出力に利用しており、初期には「射出機」とは呼ばず「艦発促進装置」と称していた。

外形は高圧空気を発射力に用いたタイプと全く同じなので、日本軍艦の写真説明には、誤って解説されていることがある。

日本海軍が大戦中に常用した火薬動力の射出機(カタパルト)は、最大射出重量四トン、最大射出速度は五六ノット(時速約一〇四キロ)に制限されており、全長は一九・四メートルであった。

戦艦「大和」用のものは、最大射出重量が五トンに増加し、全長も二五・六メートルと大きくなったが、飛行機搭載計画の変更により装備されなかった。

潜水戦隊旗艦を予定した「大淀」に搭載の一四試高速水上偵察機(制式名称「紫雲」)のために、射出速度八〇ノットの大型射出機(カタパルト)が完成したが、その全長は四四メートルあった。 |

艦尾部に44メートルの大カタパルトを装備した巡洋艦「大淀」

|

この程度までが、火薬を原動力とした射出機の限界だった。

その理由は、火薬の燃焼が急激なためピストンに、連続して加速度を供給できないからである。

そこで、ロケット式特攻機「桜花」の発進用には、火薬ロケットを動力とした射出機が作られた。

飛行機の機体を滑走車という名のトロッコに乗せ、この両側に一本ずつの火薬ロケット筒を直接結合しておく。

そして射出レールには前上がりに一・五度の傾斜がつけてある。

この射出機は「噴進射出機」と呼ばれ、陸上に装備されたが、全長は九七メートルとなり、射出速度は一〇〇ノットに達した。

それでも射出重量は二・六トンと少なかった。

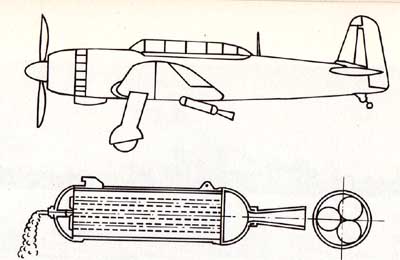

新型艦上機の設計に併行して、軽空母の短い飛行甲板からの発艦対策が、昭和十七年に始まり約一年で、発艦促進のブースタ・ロケットが完成した。

「天山」「彗星」などの新型機の主翼下面両胴体に一本ずつのブースタ・ロケットを装備し、発進と同時にロケットに着火し、発進後にこれを投棄した。

「大鷹」などでは、合成風速一二メートルでも、飛行甲板が短いため三機しか「天山」を甲板上に準備できなかったものが、ブースタ・ロケットの併用により発進距離が七〇パーセントに短縮されたので、空いた甲板を利用し追加九機、合計一二機の「天山」を同時発艦用に準備できるようになった。

艦上機用射出機の開発にかわる日本海軍の知恵だったが、実用のチャンスはなかった。 |

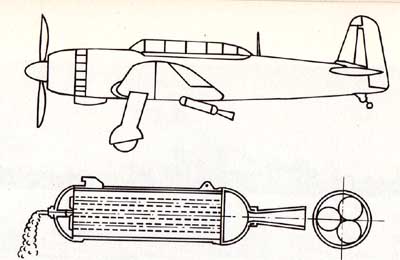

日本の空母はカタパルトを装備していなかったので飛行機の

重量増加対策として発進用ブースター・ロケットを使用した

空母からの発進にブースター・ロケットを使用した艦上爆撃機「天山」

|

4 英海軍、蒸気射出機を開発 top

機体重量の増加と、射出速度の向上のためには、火砲の原理と同様な瞬間爆発力にたよっていては限界がある。

どうしても、ロケット式のような連続加速方式に射出動力を切り換える必要があった。

この問題は、英海軍によって解決された。

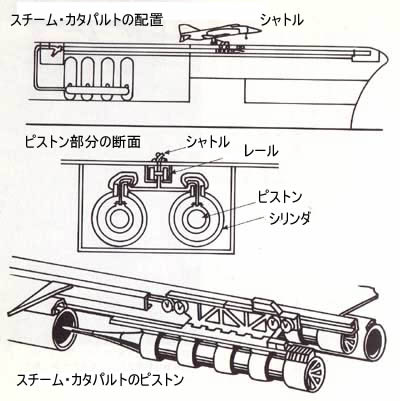

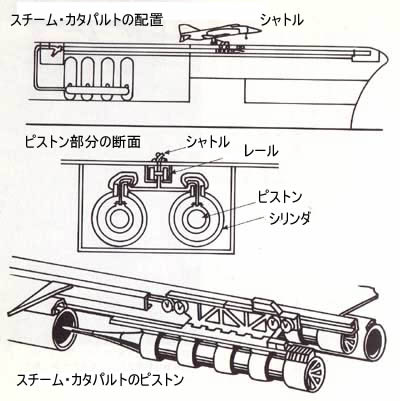

飛行機の滑走台の両側のロケット・ブースタのかわりに、長大なシリンダを一本ずつ二本用意する。

シリンダの中のピストンから、直上に腕木を出し、両側の腕木の先を横棒で連結する。

ついでに滑走台も廃止し、横棒の中央の「シャトル」という名のフックに、機体のワイヤを引っかける。

このワイヤは、今では「ブライドル」と呼ばれている。

射出動力源には、艦に大量にある高圧蒸気が用いられた。

ピストンの後方に高圧蒸気を送りこむと、射出が始まる。

ピストンが前方に移動すると、腕木の突き出した部分に隙間ができる。

これは、ピストンが移動するためのシリンダの断面は完全な円形ではなく、その全長にわたって、腕木用の切り欠きができているからである。

この切り欠きには、柔かい金属で蓋をしておき、ピストンが通過する部分だけ、腕木のために、少し隙間ができるようになっている。

この軟らかい金属のことを 「シーリング・ストリップ」と呼んでいる。

このスチーム・カタパルトの完成によって、射出エネルギーを格段に増加することができた。大戦中の射出機のエネルギーを一とすると、初期のスチーム・カタパルトで一四倍強、米海軍が制式化したC-1型スチーム・カタパルトでは約五三倍である。

このため、一方では一艦の発生蒸気量の二〇〜二三パーセントをカタパルトで消費するため、艦の行動力が一時的に低下するという、新しい問題も発生した。

一九五〇年八月、英海軍の飛行機工作艦「パーシューズ」に長さ約六〇メートルのスチーム・カタパルトが仮設された。

実験は成功し、同年十二月、米海軍に提供された。

BXS-1と呼ばれた、この英海軍のスチーム・カタパルトのライセンスは米海軍の手に渡り、今日のC‐11型に発展してきた。

これで、ジェット艦上機の発艦の問題は片がついたのである。 |

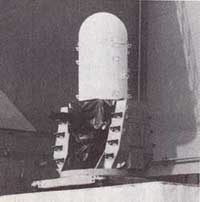

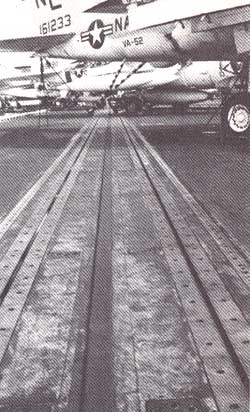

米海軍の超大型空母「カール・ヴィンソン」の

艦首部に装備されているスチーム・カタパルト。

後方は艦攻グラマンE A- 6 A

|

|

|

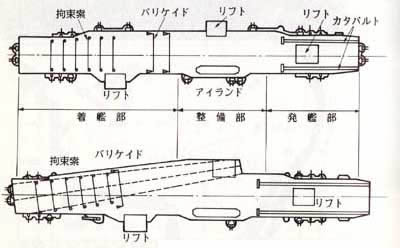

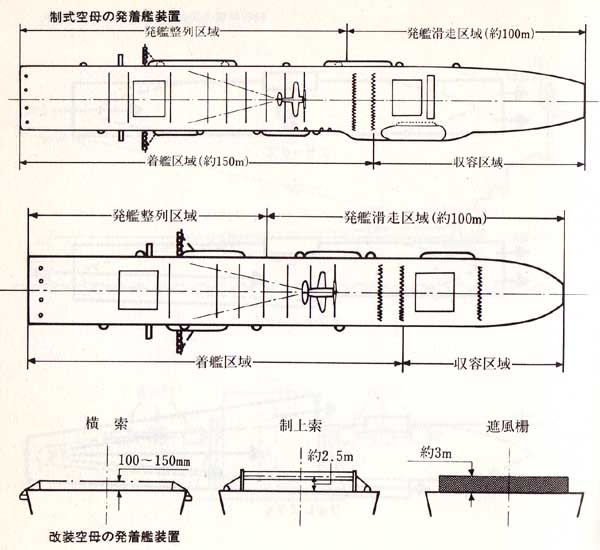

5 アングルド・デッキの出現 top

ジェット機の着艦に対するアイディアも、英海軍によって開発された。

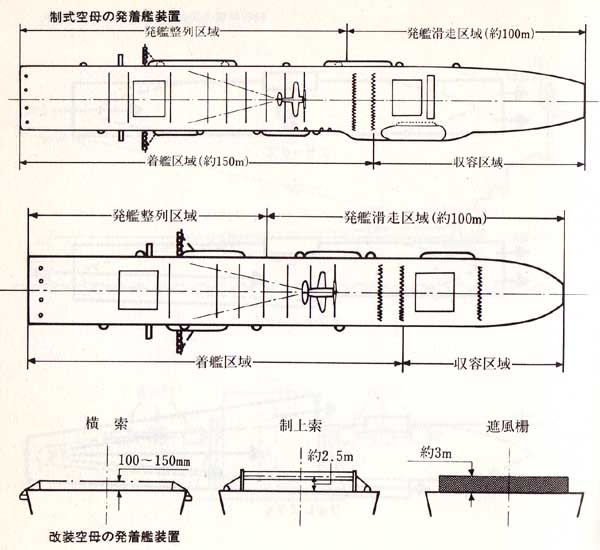

航空母艦の飛行甲板は、発艦・待機・着艦に区分されて用いられてきた。

初期には、この長さは、それぞれ六〇、四〇、七〇メートルあればよく、最小限一八〇メートルの飛行甲板が必要と言われていた。

それが「エセックス」などでは、着艦だけで一四〇メートル程度になっているから、当然、二四〇メートルは必要で、二七〇メートルでも余裕をみればギリギリの長さである。

初期のジェット機は、この長さでも何とか間に合ったが、機材の発展に伴い不足してきた。

ここで「斜甲板(アングルド・デッキ)」が出現した。

つまり、着艦甲板を艦の中心線よりやや斜めに設置するのである。

こうすると、着艦部の先端を整備部に三角型に組み込ますことができるから、着艦部を大きく延長できる。

たとえば、全長二七〇メートルの 「エセックス」型では、左舷への傾斜角一〇度の斜甲板を新設することで、一四〇メートルの着艦部が約一七〇メートルにも延長できた。

その上、それまでは着艦に失敗してオーバー・ランした飛行機は、クラッシュ・バリケイドという鋼製(後にナイロン製)の網で止めなければならなかったが、それが斜甲板では、前方に着艦ずみの機がないから着艦に失敗しても、スロットルを開いて再上昇すればよくなったのである。

近代航空母艦では、すべて艦橋と煙突からなるアイランドは右舷にある。

従って斜甲板は左舷に偏角しており、風速をフルに利用する時は、自艦の斜甲板の角度だけ風向に対して右傾して走らねばならない。

|

飛行甲板の変遷 1943年から1953年

|

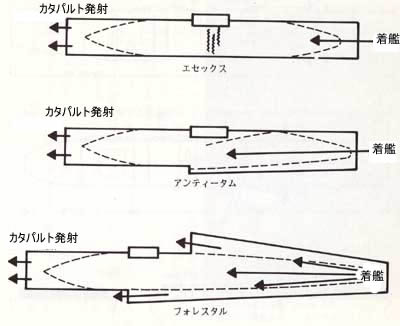

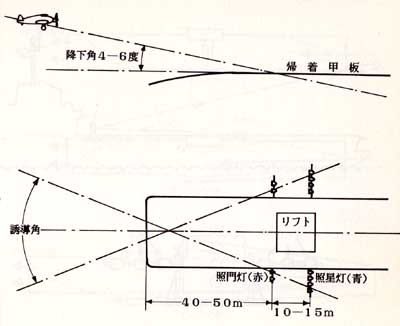

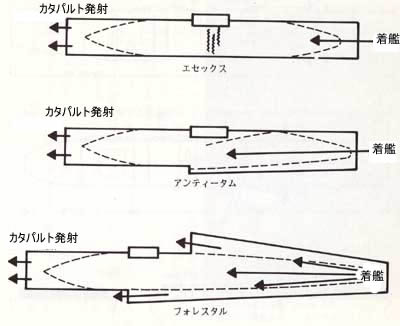

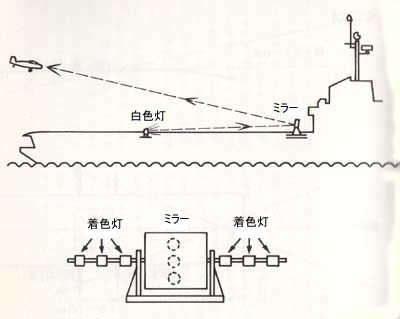

第三の工夫をミラー・ランディング・システム(着艦指導鏡による着艦方式)と呼ぶ。

着艦甲板の舷側に、ジャイロ・スタビライザーの力で、いつも地表に対して一定の角度を保っている鏡がある。着艦機のパイロットは、飛行甲板艦尾の白灯が常にミラーの中央にあるように機体を持ってゆくと、飛行甲板の所定の位置に標準的な降下角で進入することができる。

ミラーの両側には着色灯が三個ずつ並んでいるので、ミラー中央の白灯の位置の上下をパイロットは容易に判断できる。

着艦速度が速くなるほど短時間で針路修正をしなければならないから、このように高低の判断を自動的にできる装置は便利で、いまや着艦に不可欠のものとなっている。

ミラー・ランディング・システムが開発されるまでは、飛行甲板の左舷にランディング・オフィサー・プラットフォームがあり、両手に信号具を持った着艦管制官が立っていた。

この士官が進入機の角度を判断して、両手で手旗信号のようにサインを送る。

パイロットは、このサインにより自機の高度や角度、あるいは着艦姿勢を判断していた。 |

ミラー・ランディングの原理

|

一般的には、このミラー・ランディンダ・システムは、英海軍が開発したものと言われている。

しかし私はミラーこそ用いなかったものの、パイロットが自動的に自機の進入角度の当否を判断できたという点では、日本海軍で使用していた方式が元祖だったと信じている。

元来、着艦指導灯の着想は、フランス空母「ペアルン」が装備していたものにあったと伝えられるが、これは簡単なものだったらしい。

日本での研究は昭和七年秋に始まり、昭和八年二月には「鳳翔」に仮設され、困難な夜間着艦テストに成功した。

日本の方式は、飛行甲板の両側に艦尾から、四〇〜五〇メートルの位置に赤色の照門灯を二基ずつおき、その前方一〇〜一五メートルの位置には、飛行甲板からやや低い位置に青色の照星灯が各舷四基ずつおいてある。

着艦機は、左右ともに赤色灯が青色灯より内側に見えていれば、飛行甲板の中心線に対し正しい角度で進入していることがわかるのである。

赤灯と青灯は、飛行甲板に対して四〜六度の角度で装備されているから、この両灯が横一列に並ぶように進入すれば、正しい降下角が保持できる。

なお、赤灯は上下に移動できたので、機種により降下角の調整ができた。

使用した光源は光力一キロワット、これを背後の拠物面鏡で反射させ、平行光線を送り出していた。

使用時間により光力を加減し、昼夜および明暗の度合いに応じ、最適の光力を送れたので着艦時には、常に使用していた。

きわめて優れた考案だったと思う。 |

独創的な日本海軍の着艦指導灯の原理

|

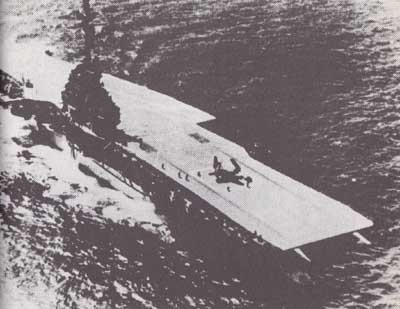

9 朝鮮戦争で空母大活躍 top

ところが、その翌年に、朝鮮戦争が起こり、音速に近いジェット機が、運用に不便な在来型空母を基地に大活躍し、高速移動力を持った航空基地の威力を改めて内外に証明した。

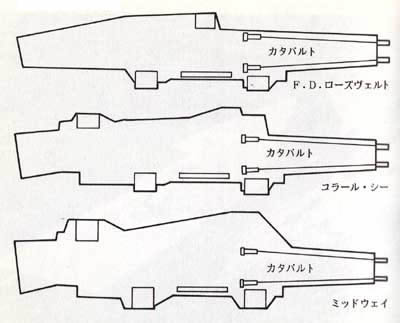

こうして一九五二年に「フォレスタル」型超航空母艦八隻の建造計画が決まり、核動力となり、やがて超航空母艦一五隻、一五群の態勢が確立された。

これらの母艦は、カタパルト一基で三〇秒ごとに一機を射出できるので、「フォレスタル」のように、カタパルト四基なら、一六機を発艦させるのに、わずか四分間ですむし、さらに三〇秒に一機の着艦も可能になっている。

搭載機は九隊からなり、その内訳は次の通りである。

二個戦闘飛行隊 各一二機

二個攻撃飛行隊 各一二機

一個遠距離攻撃隊

(空中給油機を含む) 一六機

一個早期警戒隊 四機

一個電子戦飛行隊 四機

輸送・対潜ヘリコプター 六機

一個対潜飛行隊 一〇機

合計 飛行機 八二機

ヘリコプター 六機 |

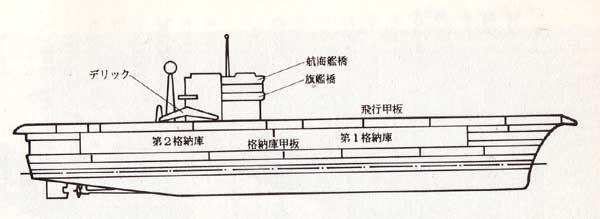

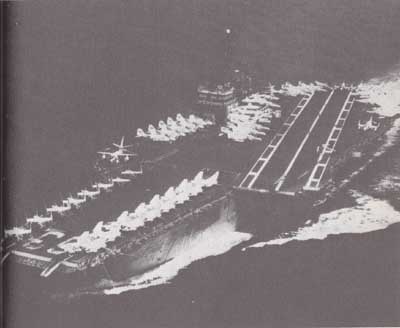

以上一五隻の空母は、四種類に分かれている。

「フォレスタル」型四隻と「キティー・ホーク」型四隻は在来動力、「エンタープライズ」と「ニミッツ」級六隻は核動力機関である。

満載排水量八〜九万トン、速力三五ノット、アングルド・デッキ一〇・五度、約二〇五メートル、格納庫甲板は開放型一段、リフト四基である。 |

下は米空母「キティー・ホーク」。上は、その構造略図

|

これらの空母は各一隻が、日本の自衛隊の所有する航空機の三分の一前後の兵力を搭載しており、日本本土の太平洋岸を遊弋(ゆうよく)しながら、旧満州やシベリヤ沿岸に航空攻撃をかけることのできる、恐るべき戦略作戦部隊である。

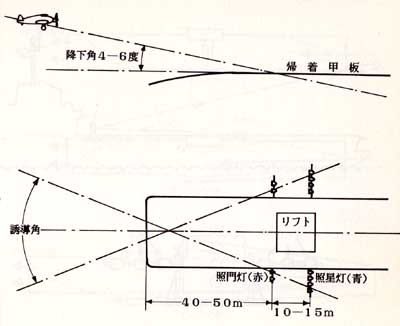

10 対空兵装は今やミサイルが主力 top

戦後の航空母艦に大変革を及ぼした第三の要因は、対空火器のミサイル化であった。

太平洋戦争の末期、商船改造のわずか一万七八三〇トンの「雲鷹(うんよう)」でも高角砲四門、対空機銃七四挺を装備し、襲いかかる敵機に対して弾幕をもって防戦に努めた。 |

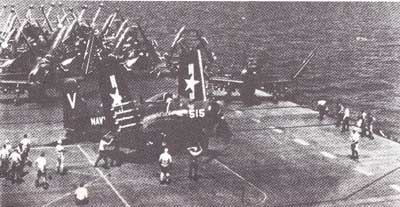

米空母「カール・ビンソン」

|

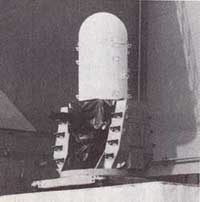

今日、米海軍の最新最大の超航空母艦「カール・ビンソン」(満載排水量九万一四八七トン、核動力艦)が持つ対空火器は「シー・スパロー」三基、二〇ミリ「ガットリング」四基に過ぎない。

太平洋戦争開戦から、今日までの四五年間の対空火器の変遷を概観すると、開戦初期には対空機銃の増備に力が注がれ、米国でVT信管が発明されると、対空火器の中心が五インチ砲に移り、やがて高初速で発射速度の速い三インチ自動砲の時代になった。

この自動化された三インチ砲や同機能の五インチ砲は、今日でも海上自衛隊の主力護衛艦の主砲である。

しかし、ここ数年は、完全無人化砲とか、超自動化砲とも呼ぶべき新型砲が開発されている。

この砲の特徴は、別の場所にいる一人の射手によって、すべての動作がコントロールできるので、砲側は無人だから砲塔外板はプラスチックでできている。

一分間八五発の発射速度を持つ、イタリアのOTOメララ社の三インチ砲が有名で、世界各国で採用されている。 |

米空母「カール・ビンソン」の舷側に装備された20ミリ機関砲「ファランクス」

|

もちろん、米国ではライセンス生産されており、日本の最新鋭護衛艦の主砲にも選ばれている。

弾丸が小さくてVT信管化できなかったために見捨てられた対空機銃が再登場してきたのは、ミサイル破壊用の近接兵器として衣替えしたためである。

「カール・ビンソン」の二〇ミリ機銃四基は、CIWS(クローズ・イン・ウェポン・システム=近距離防空射撃システム)と呼ばれ、各一基が円型に配置された六挺の銃身からなり、一分間に三〇〇〇発の速度で弾丸を発射する。

この兵器の特徴は、二種類のレーダーを持っていることである。

第一レーダーが標的の位置をキャッチし、第二レーダーが銃身を離れた瞬間の弾丸の位置を測定する。

そしてマイクロ・コンピュータが弾丸の未来位置の計算と命中の是非を計算し、銃身の方向を、その瞬間ごとに修正する。

従って、一〇〇〜二〇〇発以内には、必ずミサイルに命中弾を与えることができる。

現在のミサイルは火薬と電子機器の塊りだから、弾丸が一発でも命中すればコントロール機能が狂い無力化される。

マイコンの本体は東京・秋葉原の店頭でも売っている二センチ×五センチくらい、一個八〇〇円程度の、あのワンチップ・マイコンでよい。

もちろん、実際の兵器には専用チップが複数個用いられており、市販品が使われているわけではない。

従って、死角がないように艦の隅に二〜四基のCIWSが装備してあれば、上空直衛機や、直衛艦の防禦砲火を通り抜けてきたミサイルを、必ず撃墜できる。

しかし、十数本のミサイルが同時刻に襲撃してきたら、CIWSでは防禦不可能だろう。

そして、将来の巡航ミサイルは、自動的に編隊を組む機能を持たされるかも知れない。

SAM、艦上発射対空ミサイルも多くのものが開発されたが、現在は八連装の「シー・スパロー」が多用されている。

このミサイルは、全長三・六五メートル、直径三〇センチ、重量二〇五キロ、射程一〜一三キロ、射高三〇〇〇メートルである。

重要な基地である航空母艦自体は、この程度の五〇〇〇トン前後の直衛艦と大差ない兵装だが、一般に空母機動部隊の前方三〇〇キロ前後には、すべての上空直衛機を指揮できるE-2C早期警戒機が配置されている。

その上、自艦の前後には、ミサイル搭載の護衛艦も配備されており、全艦隊の対空砲火で防禦することが前提になっているのである。

また、空母自体が陸岸に異常接近しない限り、かつてのように数百機の敵機の同時出現という事態や、予期せざる近接奇襲などという情況は起こり得ないのである。

しかし、これが米国以外の国の航空母艦となると、少し様子が変わってくるが、それは後述する。 |

対空兵装を重視した護衛艦「はつゆき」型の艦尾部に装備された

対空ミサイル「シースハロー」発射機

対艦兵装を重視した護衛艦「いしかり」型の艦尾部に装備された

対艦ミサイル「ハープーン」発射機

|

top

**************************************** |