|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

5 第二次大戦、航空戦力の激突

これまで、空母の誕生から、その発展過程を、主として構造の変化をたどり、その機能をさぐってきた。

一九二〇年代から一九三〇年代にかけての、飛行機の急激な進歩は、空母と結びついて海軍航空戦力の威力増大を促し、空母機動部隊という恐るべき潜在能力を秘めた、新しい戦闘集団を生み出す素地のできていたことは、前章までの記述で、ほぼ裏付けられたものと思う。

この空母と飛行機による威力が、初めて発揮されたのは第二次大戦だったことは、言うまでもない。

本書も、ここで空母機動部隊の桧舞台となった、この時代に目を向けることにするが、空母と海軍航空についての戦闘史は、本シリーズを含め、多くの刊行物で語りつくされた感があるので、本書では、ここでも技術的発展と、それに伴う運用思想の変化を軸として記述する。

1 英海軍、緒戦で二大空母を失う top

一九三九年九月一日、ドイツ軍のポーランド侵攻によって、第二次世界大戦の幕が切って落とされた。

当時のドイツ海軍は、大型戦艦や航空母艦は一隻もなく、潜水艦も五〇〇〜七〇〇トン型が、建造中を含め五〇隻に満たぬ小兵力という、全くの三流海軍であった。

しかし、三年前に始まった大海艦隊の再建は、着々と成果が上がっており、二年後には二隻の大型戦艦と航空母艦も完成するし、さらに一九四五年までには、一流戦艦一一隻その他の艦艇整備が完了し、対英艦隊決戦の可能な海軍に成長させる計画が進行中だった。

英国は、ヨーロッパ民主主義陣営で唯一の島国である。ドイツの陸軍と空軍が、いかに強大であろうとも、一衣帯水のドーバー海峡といえども、そこに海がある限り、世界最大の海軍力をもって、祖国に勝利をもたらさん、との一大決意により、ドイツに宣戦を布告した。

ドイツの軍備は、短期間に再建されたため、すべて短期決戦型の奇襲部隊であった。

陸軍は、機動力を主眼とした軽快な装甲部隊と自動車化部隊を主力とし、空軍は急降下爆撃機と中型爆撃機に短距離戦闘機を配した、戦術的部隊が主体だった。

海軍は、開戦のため大海艦隊の建設を中止し、潜水艦量産による通商破壊に戦略を切りかえ、建艦計画も変更された。

第一次大戦終了から、わずか二〇年のこの頃、ドイツ海軍の潜水艦乗りにはベテランも多く、全般に士気も極めて高かった。

そして、緒戦から大戦果を挙げたのである。

まずドイツ潜水艦U47は、米海軍筋が不可能と断言していた、英海軍基地スカパフローの狭い海峡を突破、艦隊泊地に潜入し、見事に戦艦「ロイヤル・オーク」を撃沈した。

当時の英空母兵力は、旧式の「アーガス」を含めて六隻だった。

日本海軍のように二隻以上で行動することはなく、一隻ずつが少数の戦艦や巡洋艦と小規模の機動部隊を編成し、地中海や英本国の周辺やインド洋方面に分散配置されていた。

それが、開戦一年以内に予想以上のドイツ潜水艦の活躍により「カレイジアス」「グローリアス」の二艦を失ってしまった。

開戦二年目の年末までには「イラストリアス」「フォーミダブル」の新鋭二艦が完成したものの、増勢とはいかなかった。

当時、日本海軍は一九三九年に「飛龍」、四〇年に「瑞鳳」を完成させ「鳳翔」以下七隻を保有していた。

米海軍も、一九四〇年に「ワスプ」が完成し「レキシントン」以下六隻の兵力だった。

この三国以外の唯一の空母、フランス海軍の「ペアルン」は、二一・五ノットという低速のため艦隊作戦には使用できず、フランスの降伏と共に武装解除されてしまった。

後に自由フランスの手に渡った同艦は、米国で再武装し護衛空母として任務につき、戦後も二〇年以上にわたってフランス海軍で就役していた長命艦だった。 |

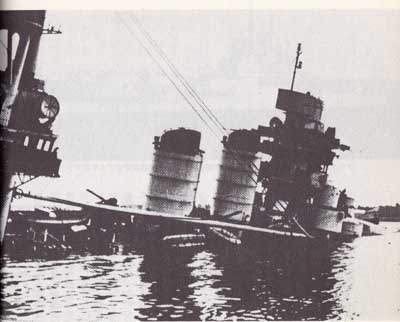

開戦の月、1939年9月17日、英空母「カレイジアス」は

ドイツ潜水艦U29に撃沈された

戦時新造の米中型空母の1番艦「ワスプ」

|

2 英空母、仏・伊主力艦の襲撃に成功 top

一九四〇年末までの一六ヵ月間に、世界は目まぐるしく変転していった。

この間、英海軍は、いそがしかった。

大西洋と太平洋にドイツ海軍の通商破壊艦を追い、ついには、その一隻、小型戦艦「グラーフ・シュペー」を南米に撃破、自沈させた。

ヨーロッパでは、四月にはドイツの北欧作戦に対する阻害活動を続け、五月にはダンケルクからの英陸軍ヨーロッパ派遣軍三三万人の英本土への脱出を援護した。

六月になると、イタリアの参戦により、地中海が英海軍の第二戦線となった。

フランスの降伏で、その艦艇がドイツの手に渡ることは、英国の海上優位に対する大きな脅威となる。

そこで、涙を飲んでフランス艦隊の破壊作戦を始める。

英国のポーツマスとプリマスに在泊中の二戦艦以下二〇〇隻のフランス艦艇は英海軍が接収した。北アフリカのオラン港の主力部隊には、ついに港外から砲撃を加え、これを撃破した。

しかし、フランス領西アフリカのダカール港内には、完成直後の新戦艦「リシュリュー」が在泊していた。

オランのように、英艦隊が港外に接近しても「リシュリュー」の主砲に反撃される危険があった。

そこで、空母の出番となったが、同方面配属の「ハーミーズ」は二五ノット、「リシュリュー」は三〇ノットの高速戦艦である。

第一撃が失敗し、港外に出撃してくると「ハーミーズ」の手に負える相手ではなかった。

英海軍は、まず高速艇を港内に侵入させ「リシュリュー」の艦尾に爆雷を投下し、舵と推進器を破壊し行動の自由を奪った。

その三時間後に「ハーミーズ」搭載の攻撃機が空襲し、艦尾に魚雷を命中させて大破させた。

史上初の在泊戦艦への空襲は、成功したのである。

その二ヵ月後に二戦艦を含む英艦隊がダカール港を砲撃したが「リシュリュー」も、残存の一五センチ砲二門で反撃してきた。

その上、フランス潜水艦も出撃してきたので、双方とも三〜四隻ずつの損傷艦を出した情況で英艦隊は、作戦を中止した。

英海軍にとって、新たな脅威となったイタリア艦隊にも、新鋭戦艦「リットリオ」があったが、同艦隊はクラント軍港から出動してこなかった。

そこで「ハーミーズ」の成功を踏まえて「イラストリアス」「イーグル」の二空母によるクラント空襲が計画され、十一月に「イラストリアス」単艦で実施された。

この空襲により、イタリア海軍の大型艦は、すべて内海のチレニア海、ナポリに避退した。

開戦後一年、ドイツ潜水艦の猛威が増す中で、前述のようにルーズベルトは、商船改造の簡易な護衛航空母艦の試作を命じていた。

そして、ドイツ海軍の新戦艦「ビスマルク」が完成したのも、この年の十一月であった。

こうして、大西洋と地中海の戦いは、新たな局面を迎えることになる。

|

ドイツ戦艦「ビスマルク」追撃戦で活躍した英空母「アーク・ロイアル」は

ドイツ潜水艦U81に雷撃され1941年11月25日、ジブラルタル沖で沈没した

|

3 太平洋戦争開幕で航空優位確立 top

年頭には一九隻だった世界の空母兵力は、一九四一年(昭和十六年)中に英国四隻、日本三隻、米国二隻と合計九隻(うち護衛空母三隻)が加わったが、英の「アーク・ロイアル」ほか一隻が失われ、年末の兵力は二六隻であった。

国際情勢では、三月に米国が武器貸与法を成立させ、本腰を入れて英国への援助に乗り出すと共に、日本への圧力を強めてきた。

海上戦闘の中心は地中海に移り、ドイツ空軍の急降下爆撃隊の傘の下にイタリア艦隊が出撃してきたものの、英海軍の新兵器レーダーなどの威力も加わり、マタパン岬沖に全滅してしまった。

五月に入ると、空挺攻撃によりクレタ島がドイツ軍の手に落ちた。

これより先、二月にはドイツの新鋭戦艦「ティルピッツ」が完成し、英海軍は最大の試練に直面させられたが、五月には「ビスマルク」を撃沈し、その危機を脱した。

この戦闘では新鋭空母「ビクトリアス」の雷撃隊が活躍した。

六月にはドイツ軍がソ連に侵入、北アフリカでも激戦が続く。

一九四一年は世界は混沌たる戦火に覆われることになる。

その国際情勢の中で、日本も開戦に踏み切り、空母機動部隊のパールハーバー奇襲をもって太平洋戦争の開幕となる。

ドイツが、戦術空軍と快速装甲部隊の電撃戦で、ヨーロッパの大地を席捲したのに対し、日本は大型空母六隻を基地とした三百数十機の大空中艦隊をもって、西太平洋からインド洋を制圧し、艦艇攻撃のために開発され訓練された中型陸上攻撃機を主軸とする基地航空隊は、英の新鋭戦艦「プリンス・オヴ・ウェールズ」と巡洋戦艦「レパルス」を一瞬にして葬り、軍艦に対する飛行機の優位を世界に立証した。 |

「ビスマルク」撃沈のきっかけをつくったのは、

この「ビクトリアス」の飛行機隊であった。

下は空母「ビクトリアス」を発進する艦上攻撃機「アルバコア」

|

しかし、ハワイで米空母を討ちもらしたことは、後に大きな禍根を残すことになった。

一方、緒戦に大敗した米海軍にできることは、空母をもって日本本土および占領地区へのゲリラ的機動作戦のみだった。

ミッドウェイ海戦からガダルカナル周辺の死闘の中で、日本は空母六隻を失い、米海軍も、また四隻を喪失した。

この時期、英国は二隻を失っている。

戦前に就役していた艦艇の中では、三国とも空母の損耗率が最も高かったのである。

4 空母兵力の再建めざす top

日本は「鳳翔」「翔鶴」「瑞鶴」「瑞鳳」の四隻を残すのみとなったが、この年には「隼鷹」以下六隻を加えている。

米国は「ラングレイ」を含めれば五隻を失い、「サラトガ」「レインジャー」「エンタープライズ」の三隻が残ったが、年末には「エセックス」が竣工し、また護衛空母一二隻も竣工した。

英国は五隻を失い「フューリアス」「アーガス」の旧式二空母と、開戦後に竣工した「イラストリアス」型四隻のみとなったが、護衛空母八隻を加えていた。

日本もドイツも、過去に蓄えた軍事力をもって一挙に勝負に出て、敵に強烈なパンチを与えはしたものの、全身血だらけになりながら米・英・ソの三大工業国が手を組んでこれを受けとめ、蓄えを失った後の日・独両国は防勢に追いこまれる。

ソ連は、十一月二十日のスターリングラード反撃をもって、ドイツに対して反攻を展開した。

翌一九四三年度中に米国は二三隻、英国は二八隻の護衛空母を完成し、大西洋のUボート作戦に絶対優位の体制を固めてしまった。

太平洋では、日・米海軍とも空母兵力の再建に、約一年の日時をかけていた。

一九四三年中に日本海軍は、発艦専用の準航空母艦「伊勢」「日向」(航空戦艦)を含む「千歳」「千代田」「海鷹」「神鷹」の六隻を加えはしたものの、ベテラン搭乗員を陸上基地からの航空戦に投入し多数を失ったため、搭乗員の質が極端に低下してしまった。

その上、第二世代の新鋭機の出現が遅れ、加えて在籍空母中八隻を除く他艦は、小型で低速のため第一線の使用には耐えられなかった。

一方、米海軍は一九四三年度中に「エセックス」型正規空母六隻、軽空母九隻を加え、艦隊空母一九隻、護衛空母三五隻を主軸とし、新鋭戦艦七隻ほかが支援する強力な新航空艦隊の建設を完了していた。

潜水艦による通商破壊、攻撃目標周辺の広範地域への多数の空母機動部隊による同時攻撃、さらに中国本土とマリアナからする戦略爆撃、最後には航空機雷による日本近海の封鎖により日本は敗北した。

一九四三年十一月にラバウル、一九四四年二月にトラックとマリアナ、三月にパラオを大空襲により孤立化させ、一九四四年十月には、早くもフィリピンに上陸、半年後に沖縄上陸と、日本に反撃の隙を与えない反攻、いわゆる“跳び石”作戦は、再建された米艦隊が多数の空母を主軸とした大航空艦隊、機動部隊群として新生できたために、初めて可能となった戦略であった。

5 伝統的な泊地襲撃戦略 top

軍艦史の世界では、一八六〇年(万延元年)をもって鉄・鋼製軍艦史の初年度と決めてある。

帆走艦隊から、蒸気力による機走艦隊への転換は、一八四〇年頃から始まっているが、それは帆走の補助動力としての機走たった。

一八六〇年以前の海軍では「ファイアー・シップ」すなわち「火船」は、重要で有力な作戦の一つである。

敵の海上兵力を減殺するには、何も海上での砲撃戦や衝撃戦(艦首の衝角〔ラム〕をもって敵艦に体当たりして破壊する)を展開しなくても、縮帆し行動力を休止させた敵艦隊を、その根拠地に襲えばよい。

これは基本的な海軍戦略だった。

この時代の軍艦の行動は、季節風に大きく左右されるため、絶対的な制海権は根拠地とその周辺に限定されるから、敵根拠地の襲撃に成功すれば、その海域の制海権が手に入るのである。

そこで、風が外海から根拠地に吹き込んでいる時、可燃物を山積した無人の船に火を放ち、敵の泊地に突入させて在泊艦船に焼き討ちをかける。これが火船戦術である。

機走艦隊の時代になると、根拠地襲撃の火船の役目は水雷艇に移り、やがて潜水艦が主役として登場する。

一方で大艦巨砲時代の戦術は、常に敵艦隊より遠達能力のある火砲で、身を安全地帯におき敵艦隊を砲撃する、いわゆるアウト・レインジ戦法が最善とされてきた。

やがて、戦艦主砲の射程四万メートルより遠くから攻撃できる兵器として、魚雷を運び発射する雷撃機が考案された。

目標を根拠地に求める思想と、雷撃機での奇襲戦略が結びついた初めての攻撃は、前述した一九四〇年七月八日のダカール港奇襲であった。

この作戦以前には、飛行機による大型軍艦撃破の戦例はなかったので、作戦は慎重だった。

まずモーター・ボートを港内に潜入させ、その三時間後に雷撃機に襲撃させているが、「ハーミーズ」の搭載機は二〇機と公表されていることから判断し、六〜一二機の範囲、おそらく八〜九機の雷撃機が襲撃したものと思われる。

最大の目標であった戦艦「リシュリュー」を大破させ、作戦そのものは大成功だったが、元々攻撃兵力が弱小だったため、その二ヵ月後に改めて戦艦二隻を中心とした水上打撃力をもって、ダカール港を再襲撃しなければならなかった。

四ヵ月後、一九四〇年十一月十一日のクラント急襲は、英海軍が大型艦船に対する航空打撃力に、自信を持って実施した空中攻撃だった。

参加した新鋭空母「イラストリアス」は、英海軍が自信を持って造り上げた世界で初の、そして、ただ一隻の飛行甲板に装甲防禦を施した正規空母たった。

そのため、二万三〇〇〇トンの中型空母ではあるが、搭載機は三六機と少ない。

そこで「イーグル」が二一機を搭載して同行する予定だったが事故のため参加できず、単艦での襲撃となった。

攻撃は一時間の間隔で二回にわたり、第一波一二機、第二波八機の「ソードフィッシュ」雷撃機が、月明を利しての奇襲に成功した。

空母を持たないイタリア海軍は、対艦航空攻撃が、それも夜間に強行されることなど、全く予測しておらず、少数機の襲撃にもかかわらず戦果は大きかった。

戦艦三隻、巡洋艦一隻と在泊艦艇の半数が大破または沈没し、やがてイタリア艦隊はナポリに退却し、マルタ島へのイタリア艦隊の脅威はうすらぎ、作戦目的は達成された。

英海軍が「イラストリアス」を選択したのは、イタリア陸上基地航空隊の反撃を警戒したからだろうが、予測した反撃は皆無で英側の損害は二機に止まった。 |

タラント港のイタリア主力艦部隊に奇襲攻撃をかけた

英新鋭空母「イラストリアス」

「イラストリアス」の「ソートフィッシュ」雷撃機に襲撃され

タラント港内で沈没擱坐(かくざ)したイタリア新鋭戦艦「カブール」

|

6 史上最大最強の機動部隊、ハワイを襲う top

日本海軍のハワイ空襲は、空母機による泊地攻撃というパターンは、ダカールやクラントの戦例と同じであっても、これらとは、全く次元の異る作戦であった。

第一に日本海軍が前進根拠地に選んだ千島列島択捉(エトロフ)島の単冠(ヒトカップ)湾からハワイ沖二〇〇浬までの行程は約三四〇〇浬もある。

この距離は、キューバから大西洋を横断してダカールを攻撃する距離よりも遠く、アラビア海からアデン湾を経て紅海を抜け、タラントを襲撃するほどの遠距離である。

この攻撃距離の長さから、連日の荒天が予想される北太平洋での洋上給油の可否が、大きな問題となった。

三万トンの大艦が、自艦用の燃料重油を二〇〇リットル入ドラム缶三五〇〇個と、一八リットル入り石油缶四万四五〇〇個で増載するという非常態勢がとられたが、幸いにも洋上給油は順調に実施できた。

第二に、日本の保有する正規空母六隻の、全力をもってする大空襲だったことだ。

陸上戦闘では、五〇〇機以上の空襲は珍しくなかったが、一九四〇年夏の「英本土航空決戦(バトル・オプ・ブリテン)」の初動時に英国全土を防衛した戦闘機が、わずか四四六機だったことを思うと、二波合計三五〇機の大航空部隊による洋上襲撃は、当時としては最大規模のものだった。

さらに、半年以上の日時をかけての襲撃訓練や、攻撃を成功させるための浅海面用魚雷の開発、一トン爆弾の急造などの綿密な事前準備も、ハワイ空襲の一大特徴である。

その上、開戦劈頭(へきとう)の奇襲という、計算できない要因も加わっている。

戦後の研究によると、ルーズベルト大統領は、対日攻勢の主力を新造中の新鋭戦艦とし、ハワイ在泊の旧式低速戦艦群を囮(おとり)に用い、日本の先制攻撃を誘うことで、国民の戦争意欲の向上を図った、とする説もある。

しかし、それにしてもルーズベルトといえども、在泊艦隊の全滅という事態までは予測できなかったであろう。

これだけの大航空部隊をもってする攻撃において、港湾施設や工作施設への攻撃が皆無だったことは、戦術上の不備として指摘を受ける点である。

しかし、ヨーロッパ戦線での戦略爆撃の本質的な実施が、翌年の二月からだったことを考え合わすと、艦隊決戦一本槍の教育しか受けていなかった日本海軍に、艦艇と飛行機以外への攻撃の配慮不足を責めることは酷であろう。

再建後の米機動部隊による日本海軍の艦隊根拠地攻撃はトラック、パラオそして呉の空襲がある。

トラックには、大型空母五隻から延べ一二五〇機が来攻、パラオには大小一四隻の空母から延べ八〇〇機以上が来襲しているが、いずれも日本艦隊脱出後で、在泊の輸送船を全滅させたに過ぎなかった。

しかし、不足気味の船舶の大量損耗と、両島の前進根拠地機能の消滅は、後の作戦への影響は大きく、米軍の“跳び石”作戦に対する抵抗拠点の壊滅を招いた。

終戦の年の呉軍港空襲は、燃料不足で行動不能の艦船への強襲で、米側の一方的な勝利となっている。

現在では、艦隊根拠地は当然、大陸間弾道弾や宇宙兵器の重要な攻撃目標となっており、それを承知でスカンジナビア地方では、巨大な洞窟に艦隊根拠地の機能を疎開させている国すら出現している。

7 英は小機動部隊を分散配置、米は大機動部隊の遊撃戦を

top

艦隊航空隊の用法には、日・英・米三国の間に大きな相違があった。

英海軍の使命は、七洋のシーレーンを敵の通商破壊艦の脅威から守り抜くことである。

その手段として、一〜二隻の主力艦に空母一隻の組み合わせを核とした部隊が要地に展開していた。

飢えた狼のように、牙をむいて護送船団に襲いかかる通商破壊艦を早期に発見するために、そして、また発見した敵艦に先制攻撃をかけるために艦上機が使用される。

戦艦「ビスマルク」に対する追撃戦でも、第二次戦闘は英本国艦隊の戦艦二隻と空母「ビクトリアス」が参加し、史上初の艦上機による戦艦への洋上襲撃が実施された。

出動機はわずか九機で、悪天候のため味方巡洋艦のレーダーに助けられての襲撃となったが、たった一本の命中魚雷は舷側部中央だったので、致命傷にはならなかった。

シンガポールを出撃したH部隊も、巡洋戦艦「レナウン」、空母「アーク・ロイアル」そして巡洋艦一隻という小部隊だったが「アーク・ロイアル」の第二次攻撃隊一五機の襲撃で「ビスマルク」は艦尾に被雷し、操舵装置を破壊されてしまった。

この一本の命中魚雷が「ビスマルク」撃沈の口火となったのである。

米海軍は、かつてスターリング少将が述べたように「行動半径の大きい航空母艦と巡洋艦によって編成された高速艦隊をもってするならば、東洋進攻は断じて不可能ではない」とする戦術思想から、後の空母機動部隊的用法を考えていたようだ。

そのためかどうか、米空母は、搭載機の多いことと速力の速いことが特色だった。

一九四一年七月の米太平洋艦隊作戦計画によっても、当初の編制では「レキシントン」「サラトガ」ほか一隻の空母が、二個戦艦部隊と一個巡洋艦部隊に分散配属されていたが、対日開戦と同時に、戦闘部隊飛行機群指揮官の率いる第2機動部隊に二〜三隻の空母と多数の重巡洋艦が集められ、三隻の戦艦の護衛のもとに、マーシャル諸島の偵察および奇襲作戦を実施することが明記されている。

開戦後の一九四二年二月一日には、クェゼリン、ウォッゼ、タラワ、マキン、ミレ、ヤルートの各地を空襲し、また艦砲射撃を加えてきた。

「エンタープライズ」と「ヨークタウン」を基幹とする、別個の二組の機動部隊の作戦である。

そして、四月十八日には、東から日本本土に接近し、陸軍の中型爆撃機を発進させ、日本空襲後は中国大陸に着陸するという、ドーリトル隊の空襲を実施した。

前記の作戦計面と戦例から判断すると、米海軍の空母用法は、敵地に対する神出鬼没の、積極的な攻勢兵力としての使用に重点をおいていたと想像される。

8 敵主力艦撃沈に賭けた日本 top

日本海軍では空母兵力の使用は、敵戦艦の撃沈だけにしぼられていた。

当時の日本は、今日の人たちには想像もできないほど貧乏だった。

海軍とて同様で、演習用の砲弾や燃料にもこと欠くほどの貧しさだったのである。

しかし、敵戦艦撃沈のためには、費用も惜しまず、手段を選ばなかった。

潜水艦も駆逐艦も、高価な魚雷を惜しげなく一回のチャンスに賭けて、すべて発射してしまった。

飛行機も同じことで、朝な夕なの訓練はすべて、いかにすれば確実に目標の敵戦艦を撃沈できるかにあった。

昭和十四年頃になると、敵戦艦襲撃のパターンが定形化できるようになってくる。

多方向同時襲撃法とでも名づけるべきこの戦法は、艦上爆撃機(急降下爆撃)艦上攻撃機(水平爆撃・雷撃)と共に、陸上基地を発進した中型攻撃機が水平爆撃と雷撃を、ほとんど同時に実施し、敵艦がいかに転舵しても必ず命中させるという、公算雷爆撃術であった。

水平爆撃では、密集した逆V字形の九機編隊が、いっせいに重量九〇〇キロの爆弾を投下する。

これは二五〇〇メートルの高度から投弾すると、新式戦艦の一五〇ミリもの厚い装甲甲板を貫通し、艦内で爆発させることができる。

洋上で自由回避中の動的に対する爆撃演習における昭和十四年度の命中率は、一一・四パーセントだったから一回の攻撃で、必ず一発は命中していたことになる。

急降下爆撃は二五〇キロ爆弾を用い、最終速度を二六五ノット(時速約四九〇キロ)に制限するエア・ブレーキを装備し、四〇〜四五度の角度で急降下、四〇〇〜六〇〇メートルの高度で投弾して、機体を引き起こす。

訓練での命中率は五三・七パーセントだった。 |

英空母「ハーミーズ」は1942年4月9日、

日本の空母機動部隊の攻撃によりインド洋セイロン島沖で沈没した

1942年5月8日、・珊瑚海海戦で被雷損傷した米空母「レキシントン」は

艦内爆発をおこし味方駆逐艦により処分された

|

雷撃は的艦の側方一〇〇〇メートル付近で、中型機は一五〇〜二五〇メートル、艦上機は五〇〜一五〇メートルの高度から魚雷を投下する。

昭和十四年度は直衛艦に護衛され、一四ノットで回避運動中の戦艦戦隊を、中型攻撃機三六機、艦上攻撃機三〇機、艦上爆撃機四二機が、同時に協同で攻撃し、九分間に四九本の魚雷を命中させた。

命中率七六・六パーセントという好成績だった。

雷撃・急降下爆撃を含め七二機の艦上機の攻撃には、直衛戦闘機が三〇機は必要だから、一〇二機の大空中艦隊となる。

ハワイ攻撃に参加した六隻の空母のうち「翔鶴」型が七二機、「蒼龍」型が五四機しか飛行機を搭載しておらず、また一回の出撃には、半数が常識だったから、一〇二機もの大空中艦隊の協同攻撃には、四隻以上の空母が同時に飛行機の発艦を開始しなければならない。

敵艦隊の攻撃に向かう艦隊は、無線封止が原則だから、各空母が同時に発艦を開始したり、すべての飛行機が一点に集結するには、全機が空中指揮官の視界内にいなければならない。

このような大空中艦隊の襲撃戦法のために、昭和十六年四月一日、世界で初めての航空艦隊が、五隻の空母をもって編成され、開戦前には空母八隻にまで増強された。

このように、日本海軍の空母用法は、手持ちの全空母を一ヵ所に集中し、これに高速戦艦や大型巡洋艦の護衛を配し「航空機動部隊」として運用するという、言わば大集中用法が特色だった。

なお、当時は「航空機動部隊」略して「機動部隊」と呼んでおり「空母機動部隊」は戦後の呼称である。

9 裏目に出た大集中用法 top

ミッドウェイ海戦の時、日本海軍の四隻の空母は第一警戒航行序列にあったらしい。

一辺が五〇〇〇メートル前後の正方形の四隅に四隻の空母が位置し、その四周を直衛艦が取りまくという、このような密集隊形は、日本海軍の航空戦略の必要から生み出されたものだった。

ミッドウェイ沖では、この密集隊形が裏目に出て、日本海軍の誇る航空機動部隊、当時は世界最強の大艦隊が、一瞬にして全滅してしまったのである。

当時から米海軍の空母は、単艦で七〜八隻の直衛艦と共に行動していた。

そして、各グループの距離は約二万メートルであった。

今でも「フォレスタル」以下の巨大空母は単艦行動をつねとし、決して二隻で戦隊を組み、並んで行動することがないのは、ミッドウェイの戦訓を生かしてのことであろう。

歴史に「もし」は禁句だが、日本の四空母が、分散していればミッドウェイでの勝敗は、どうなっていたかわからない。

当時、発見されるのが遅れた「飛龍」一艦で、よく「ヨークタウン」を撃沈している。

同艦の止めは伊一六八潜水艦の雷撃によるものだったとは言え「飛龍」飛行機隊の功績は大きい。

従って、四隻が分散していれば、結果的には全艦が沈没したとしても、残った二隻の米空母も撃沈されていたことだろう。 |

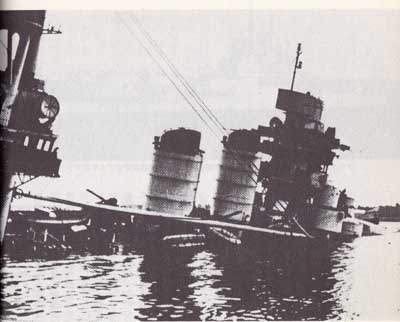

ミッドウエイ海戦で損傷、沈没寸前の「ヨークタウン」

|

そうなれば、約四〇日後のガダルカナル島来攻は、空母不足から中止になった可能性が、極めて高いのである。

しかし、史実のみで大空中艦隊の功罪を論ずることはできないだろう。

10 小型空母「祥鳳」と「龍驤」の最期 top

日本の空母沈没第一号は、小型空母「祥鳳」だった。昭和十七年五月、珊瑚海海戦中の犠牲である。

同艦は給油艦として起工され、途中から潜水母艦に改造された「剣崎(つるぎさき)」を再改造した“隠密”空母第二号である。

同艦の搭載機定数は、艦上戦闘機一六機、艦上攻撃機一二機という少数であった。

当日の「祥鳳」の任務は、MO攻略隊の船団上空直衛を担当しており、午前五時三十分に戦闘機四機、攻撃機一機が発進、船団の直衛に向かった。

米軍機の「祥鳳」発見は六時十五分、日本側水上偵察機の「レキシントン」発見は六時三十分に「祥鳳」に伝えられた。

小型空母であり、上空警戒機の収容・補給と重なったため、八時三十分頃戦闘機三機を発進させたのみで、その二〇分後には第一波の敵一五機以上、続いて第二波の十数機が来襲した。

「祥鳳」は、これらの爆撃をすべて回避しつつ、さらに三機の戦闘機を発進させた。

だが、同艦の命運もここまでだった。

わずか六機の戦闘機に守られた「翔鳳」には「レキシントン」と「ヨークタウン」の急降下爆撃機五三機、雷撃機二二機、戦闘機一八機、延べ九三機が来襲、魚雷七本、爆弾一三発が命中し、ついに沈没した。

両軍の間隔は約二〇〇浬と伝えられている。

ミッドウェイでの四空母に続く六番目の犠牲は、小型空母「龍驤」だった。

同艦の開戦時の定数もまた、戦闘機一六機、攻撃機一八機と少なかった。

しかし、沈没当時の同艦は、上空直衛として戦闘機二四機、攻撃機九機の編制にかわっていた。

沈没当日の「龍驤」も、また直衛艦三隻と共に分離行動中で、午前十時過ぎに二回に分けて戦闘機一五機、攻撃機六機を発進させ、ガダルカナル島を攻撃させた。

三時間後に「サラトガ」のSBD爆撃機三〇機、TBF雷撃機八機の襲撃を受けた時の上空直衛機は三機、多くても六機と推測される。

そして被雷一本、至近弾数発の被弾により、やがて行動不能となり沈没した。

11 大型、小型、いずれが有利か top

戦争前に、一発の被弾で飛行甲板が使用不能になるという空母の脆弱(ぜいじゃく)性から「少数の大艦か、多数の小艦か?」が大いに論議された。

しかし「祥鳳」「龍驤」の戦訓のように、小型空母は九機とか一八機という、最小限の戦術単位となる上空直衛機しか準備できないから、敵襲を受けると実にもろかった。

戦前の論議を「同一数の飛行機を搭載するものとして、大艦一隻か、小艦への分散が有利か?」という命題にかえてみると、面白い戦例が発見できる。

昭和十九年十月のレイテ沖海戦の時のことである。

午前六時四十五分「大和」以下の第一遊撃部隊の諸艦は、約三万五〇〇〇メートルの距離に数隻の空母を発見した。

戦艦四隻、大型巡洋艦六隻ほか計二三隻の日本艦隊が、二四ノット以上の高速でこの敵機動部隊を約二時間三〇分にわたり追撃したが、敵機と敵駆逐艦の攻撃と煙幕に妨げられ、充分な戦果を挙げることができなかった。

その上、味方には「筑摩」「鳥海」「鈴谷」の大型巡洋艦沈没の損害まで出してしまった。

この時の米艦隊は、護衛空母六隻を主軸とする第77機動部隊第4群の一部だった。

商船改造のこれらの各艦は一七・五ノット、日本艦隊との距離は一時間で一万一七〇〇メートルも短縮されるはずだが、机上の計算どおりいかないところが実戦である。

タフィー3と呼ばれる六隻の空母群は、直径二二〇〇メートルの円陣をつくり、一七ノットで避退しながら飛行機の発進を開始した。

日本の軽空母と異り、各艦とも射出機を装備していたので、スコールの中でも次々と発進させられた。

各艦は戦闘機と攻撃機それぞれ一〇機前後の少数しか搭載していなかったが、幸にも近くにタフィー2の別グループかおり、合計一二隻の護衛空母から約一九〇機を発進させ日本艦隊を攻撃した。

この海戦での米側の損害は、海戦直後の六機の神風攻撃隊の戦果も含め空母の沈没二隻、大破八隻、駆逐艦の沈没三隻、大破三隻、飛行機の損害一〇五機だった。

この戦闘が搭載機八〇機前後の中型空母三隻だったら、各艦一〇機前後の発艦が精いっぱいで、日本海軍の大勝利に終わっていたのではなかろうか。

12 役に立たなかった日本の軽空母 top

しかし、直衛艦の配置、その他の条件を考慮すると、極限サイズの空母一隻に最大多数の飛行機を搭載することが最も効率よい、と現在では認められている。

米海軍は、護衛空母を船団護衛の対濳用以外にも、飛行機の輸送から、この第77機動部隊第4群の合計一八隻の空母群のように、第一線の敵前上陸部隊の護衛にまで、極めて広範囲に活用し、大いに戦局に寄与させている。

ところが、日本の軽空母は、余り有効な働きができなかった。

それは、何故だろうか?

空母の絶対数不足から、常に非力のまま単艦で運用されたという大きな要因はしばらくおいて、性能面での検討を加えてみよう。

開戦時、優位を誇った零式艦上戦闘機も、開戦二年目になり、米空母がグラマンF6F「ヘルキャット」戦闘機の搭載を始めると、対等な空戦ができなくなってきた。

急降下爆撃機も「彗星」が必要になってくる。

ところが、この「彗星」を「飛鷹」型には半数の九機しか搭載できず、他は九九式艦上爆撃機か、零式艦上戦闘機に二五〇キロ爆弾を搭載した戦闘爆撃機で補っていた。

「飛鷹」型は排水量二万四一四〇トン、飛行甲板全長が二一○メートルもある、商船改造とは思われないほどの堂々とした中型空母だったが、速力が二五・五ノットと低速のため、無風に近い海面では飛行機の発着が、極めて困難だった。

昭和十七〜十八年中に、日本海軍が竣工させた一〇隻の空母は、開戦二年目にして新型艦上機の出現と共に、実用性が消滅してしまったのである。

いまだに旧海軍の砲術関係者の中には、開戦時の日本海軍大型艦艇の主砲命中率が、桁外れに優れていたデータをもとにして、ハワイ空襲は誤った戦略であり、艦隊決戦に持ち込んだら日本海軍が勝利を得たであろう、と主張する人たちもいる。

しかし、一〇〇パーセントその意見を認めるとしたとしても、第一回の決戦には勝てるということで、戦局の推移には無関係に近かったことと思う。

何故ならば、現実の第二次大戦では、日・米海軍とも開戦時の主要な駒をすべて失い、開戦後に完成させた空母と艦上機、そして対空兵器の質の違い、量の差が大戦の勝敗を決することになったからである。

13 勝敗を決した技術格差 top

米海軍は、第一号空母の「ラングレイ」から、すでに射出機を装備しており、緊急発進用に開発してきた射出発艦方式が、太平洋戦争中に小型空母の有効性に影響するほどにまで発達したことは、前述の通りである。

日本の油圧装置の技術は遅れており信頼性に欠け、航空隊が、引込脚の故障に苦しんだ記録が残っている。

そのためか、日本の飛行機では脚以上に強度を要求される折りたたみ式主翼を採用した機材は、わずかしかなかった。

総搭載機数は同じでも、日本海軍では予備機を組み立ててない状態で搭載していたから、緊急の間には合わなかった。

これも、技術格差が戦力を左右した一例である。

しかし、何と言っても日・米技術格差の最たるものは、レーダーとマジック・ヒューズ(近接信管)に尽きるであろう。

レーダーとは、電波探信儀のことである。

言葉は似ているが電波探知機とは別のもので、後者は逆探のことである。

日本海軍でのこの実用化は早かったが、残念ながら相手が電波を出すまでは、利用できない。

その点、レーダーは逆探知される危険性はあるが、自主的に遠方の物体を探知できるので効果は大きかった。

レーダーを兵器として初めて実用したのは英国で、一九三九年(昭和十四年)、第二次大戦前に実用化を完了していた。

一九四〇年の「バトル・オブ・ブリテン」において英空軍は、レーダーを効果的に運用して、劣勢の防空戦闘機隊を、常に敵機の来襲方向に誘導し、ドイツ空軍の大攻勢を跳ね返し、大きな危機を脱している。

新兵器については、兵器の完成時期と用兵者の慣熟時期を、明確に区別して判断しなければならない。

ハワイ空襲の時、米側にレーダーの配備はあったが、用法に慣熟していなかったため結果的に、奇襲を受けてしまった。

調査した限りでは、米海軍のレーダーが初めて効果を発揮したのは、ドーリトル隊の東京空襲である。

当時、日本側は米空母の攻撃遠達範囲を二五〇浬(約四六〇キロ)と判断し、本土から七〇〇浬の洋上に小型船による警戒線を張っていた。

初期の空襲計画では、中国本土の麗水(れいすい)を着地とする中型爆撃機の片道飛行を予定し、空母からの発進は日本本土の東方五〇〇浬地点を予定していた。

しかし、攻撃隊指揮官ドーリトル陸軍中佐は三九〇浬までの接近を希望しており、五六五浬以遠での発進では成功は期待できない、と判断していたようだ。 |

1942年4月18日、日本本土沖650浬の地点で、空母「ホーネット」から

ドーリトル中佐指揮のB-25爆撃機隊が発進、東京空襲へ向かう

|

ところが、本土の東七〇〇浬以遠でレーダーにより哨戒船を発見、六五〇浬付近からB-25を発進させた。

開戦からガダルカナル島上陸作戦開始まで、珊瑚海海戦でもミッドウェイ海戦でも米海軍は、情報活動により日本海軍の主作戦海域を推定し、少数の空母を適所に配置して危機を切り抜けてきた。

その上、空母のレーダーにより、日本機の来襲を知り、早期に上空直衛機を発進させ指示を与えることができた。

14 米軍、レーダーを効果的に使用 top

ミッドウェイ沖海戦では、日本海軍も後続部隊の二戦艦にレーダーを装備していた。

もし、このレーダーが機動部隊の一艦に装備されていたらどうだったろうか?

結論として、レーダーは役に立たなかったと言えよう。

この海戦では、まずミッドウェイ基地からの陸上機の少数による散発的な空襲が一時間三〇分ほど続き、その一時間後に来襲の約五〇機の空母の雷撃隊は、対空砲火と四〇機近い上空直衛機によって撃破したが、その直後に雲中からの急降下爆撃機約四七機の奇襲により二空母が、ほぼ同時に被弾している。

当時、試作完成したばかりの日本海軍のレーダーは、機能テスト用だったから自艦砲火の震動に対する防護処置がなされていなかった。

従って、第一回空襲で故障し、かりに修理が完了したと仮定しても、雷撃機に対する対空戦闘で再故障し、雲中の急降下爆撃機を発見することはできなかったものと推定される。

昭和十九年六月、サイパン島攻略を開始した米軍に対して、その機動部隊を捕捉し、日本海軍航空部隊が航空決戦(あ号作戦)を挑んだ。

この戦闘で日本側は、ミッドウェイ海戦の手痛い戦訓を生かし、半径五六〇浬という長大な範囲を四三機の偵察機を用い三段配置の扇形に索敵し、予測どおり敵機動部隊を三〇〇〜三八〇浬の地点に発見した。

そして、計二六五機という日本海軍としては空前絶後の大空中艦隊を、第一次攻撃隊として発進させ、二時間後には約六八機の第二次攻撃隊が、その後を追った。

ところが米側は、すでにレーダーの使用に慣熟しており、五〇浬近くも遠方で攻撃隊を発見し、使用可能の全戦闘機をもって母艦から四〇浬の前方に、レーダーの指示によって防空戦態勢を整え待機していた。

そのため、密集隊形のまま飛行中の日本側攻撃隊の大半は、逆に米戦闘機の奇襲を受け、さらにこれを突破した機も猛烈な対空砲火で、ほとんど全滅した。

攻撃の成果としては、わずかに空母二隻を含む七艦を損傷させたに止まった。

この日、米機動部隊は三五〇浬半径の海域しか索敵しておらず、日本海軍が意図したアウト・レインジ戦法(敵の索敵圏外から、まず第一撃を加え、続いて艦隊主力が決戦を挑む戦法)は、まさに成功するかと思われていた。

当時、日本艦隊の各空母にはレーダーが装備されていたが、奇襲防止の遠距離索敵用の機能しか認識されておらず、敵機発見から近接までの時間差を利用しての逆襲の可能性など、誰も全く考えていなかった。

その点、米側はレーダーの使用に慣熟しており、これを活用して戦闘機による逆襲に成功した。

レーダーが装備されて以後、常に防空戦闘機隊が攻撃側より優位に立つようになっていたので、在来どおりのアウト・レインジ戦術そのものが使えなくなっていたのである。

この頃のレーダーは、有効距離が約一〇〇浬だったので、沖縄戦では、艦隊の一〇〇浬周辺にレーダー・ピケットと呼ばれた小型艦艇によるレーダー警戒線が配置された。

日本の特攻機は、このため、接敵前に撃墜されることが多く、極めて効果の低いものになってしまった。

15 戦局を左右した近接信管の登場 top

対空兵装の改善でも、残念なことに日本海軍は、米海軍に技術格差をつけられていた。

日本海軍の対空防禦は、弾幕射撃に終始した。

このため、二五ミリ対空機銃が量産され、全艦に飛行甲板から艦載救命艇の上にまで、針鼠(はりねずみ)のように装備された。

対艦用の大型艦砲は一五・五センチ砲から戦艦「大和」の四六センチ砲まで、対空用の三式弾を発射した。

この弾丸は、炸裂すると無数の焼夷弾子をラッパ型に放出し、四六センチ砲弾では放出距離が七〇〇メートル以上にも及んだ。

また昭和十九年(一九四四年)秋には、簡易なレール状の砲架から発射する二八連装の噴進砲も開発され、空母に搭載された。噴進砲とはロケット砲のことである。

だが、そのいずれもが調定された秒時で炸裂する時限信管付きのものだったので、敵機の一メートル横を弾丸が通過しても、調定時限がこないと起爆しないので効果が低かった。

ミッドウェイ海戦の戦訓によると、常に高角砲弾は敵機の一〇〇〇メートルほど後方で炸裂したとあるが、これは敵速を低く推定したためであろう。

また、機銃弾は一〇〇〇メートルほど前方に外れ、敵機に肉薄した友軍戦闘機の何機かを撃墜した、と記されている。

いずれにせよ、日本海軍としては敵機一機に対する発射弾数を増大させる弾幕射撃しか、対策がなかったのである。

これに対する米艦隊の上空に達した日本側攻撃機を待ち受けていたのは、マジック・ヒューズ付きの対空弾であった。これは弾丸の先端に一種の超小型レーダーを持っており、飛行機の一定距離(六〇〜七〇フィート内)を通過すると、反射波により信管が作動し炸裂した。

米海軍が初めて、このVT信管付きの五インチ(一二・七センチ)対空弾を使用したのは一九四三年一月だった。大型軽巡洋艦「ヘレナ」が、ソロモン海で日本海軍の中攻に対する対空戦闘に使用したのである。

同年中に米海軍の五インチ両用砲は、三万六三七〇発の対空弾を発射したが、その七五パーセントは時限信管付き、二五パーセントがVT信管付きの対空弾で、それぞれ発射弾の四九パーセントと五一パーセントと、ほぼ同数が有効弾となっている。

従って、命中率は後者が三倍も向上したことになる。

米海軍は、開戦と共にボフォース二○ミリと四〇ミリ機銃を改良試作し、全艦艇への装備数を激増させた。

しかし、VT信管の開発後、四〇ミリ機銃の有効範囲六〇平方フィートに対しVT信管付五インチ砲弾のそれは、約三〇〇〇平方フィートである。VT信管の信頼度を七〇パーセントとして計算しても、四〇ミリ機銃に対するVT信管付五インチ砲弾の有効率は八・三倍と評価された。

この評価が定まると、艦艇への機銃の増加装備は中止された。

開戦時、日本軍は日本本土を基点として扇型に占領地を拡大していった。

このように面を拡大することが、当時の戦争での世界の常識だった。

ところが、反攻を開始した連合軍は、面の制圧をしなかったのである。

ラバウル、トラック、パラオなどの日本海軍の前進基地に対しては航空攻撃をもって、その基地機能を封殺するに止め、クェゼリンとタラワを占領した後は、計画を変更しサイパン、フィリピン、沖縄と日本軍占領地を分断する形で、一挙に日本本土に向けて進攻してきた。

新しい兵器、新しい飛行機、そして新しい空母によって編成された米第83機動部隊、空母一五隻からなる海軍航空兵力の存在があってこそ、このような“跳び石”作戦が可能となり、日本海軍に再建の時間を与えることなく、一挙に戦局を終盤に持ちこんでしまったのである。

top

**************************************** |