|

��������������������������������������������������������������������������������

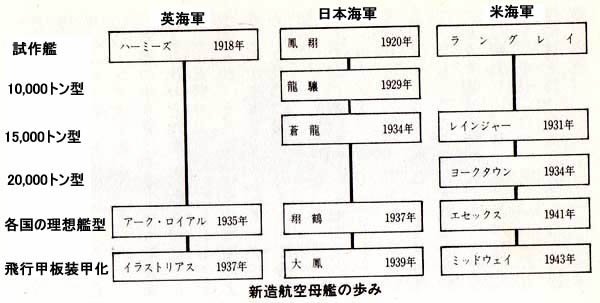

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

3 ���z�^���̒Nj�

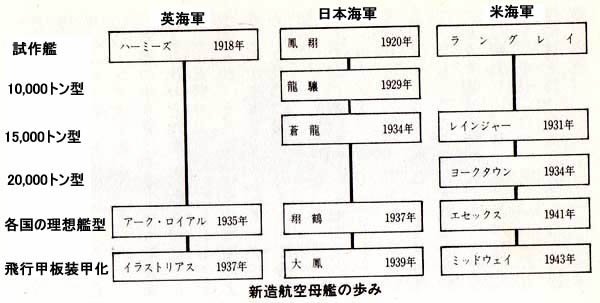

�@�Z�p�̐�i���́A��ɃV�X�e�}�e�B�b�N�ȐV�s�Z�p�̊J���͂�������Ă���A�Z�p�̌�i���ɂ́A�͕�Ɖ��NjZ�p�݂̂��~�ς���Ă䂭�B

�@���̈Ӗ��ł͉p�C�R�́A���ł��V�^�R�͊J���̐�i���ł���B

�@�ߋ��ɂ����āA�p�C�R���J�������R�ׂ͂Ă݂�ƁA��͋��C�̎���ɓ����Ă�����A�W������i�u�h���b�h�m�[�g�v�^�j�A���m��́A�y���m�́A�h�m�́A�q�m�쒀�́A�q���́A�R�}���h����i�u�^�r�s�n�k�@��́j�ȂǁA�\�w�ɗ]��͎���J�����Ă���B

���Ɂg�t���b�g�E�g�b�v�h�̗��j�ł͗L�j���炢�A��ɉp�C�R�����[�_�[�V�b�v���Ƃ��Ă��Ă���B

�@�p�C�R�́A�ً}�ɉ����L�͈͂̒m������Ƃ��W�߁A�v�l�̌���������ĐV�͎��n������Ƃ����`���I�ȋZ�p�������Ă���B

|

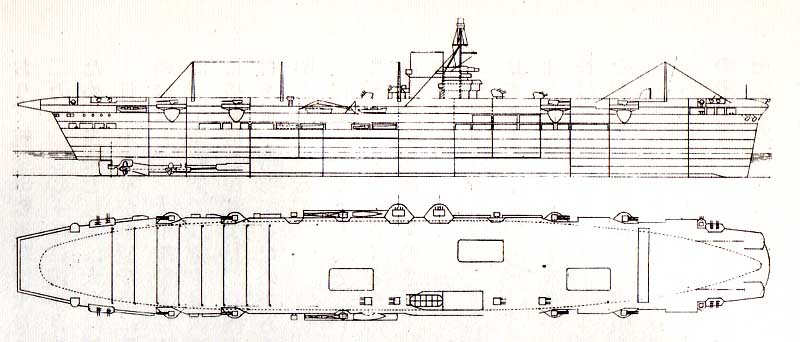

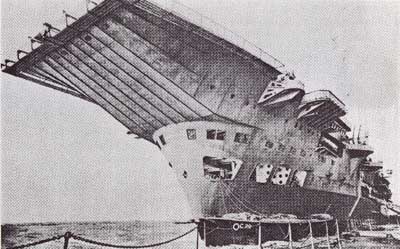

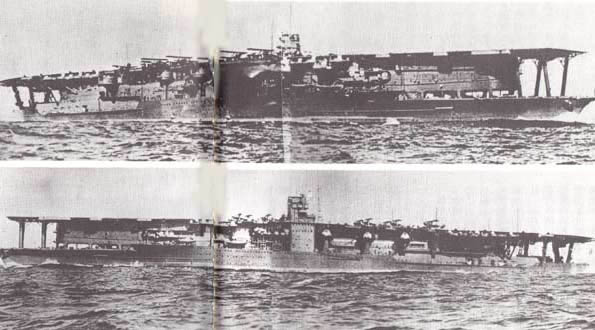

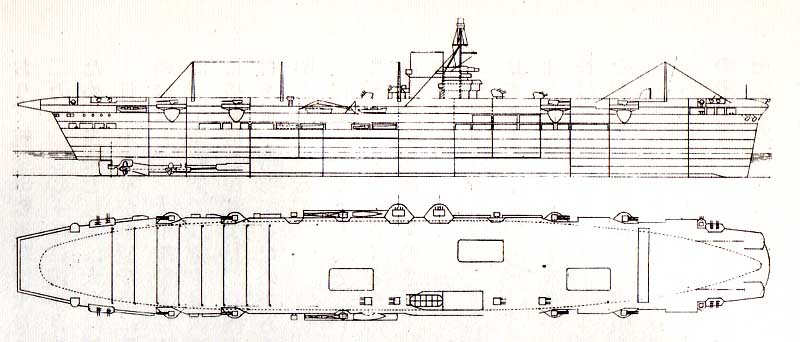

�p���̐V�s���u�A�[�N�E���C�A���v�B�E���͔�s�b���傫������o�����A���͔̊�

|

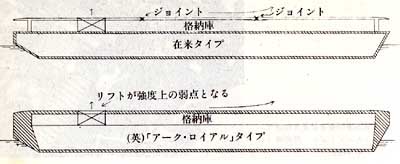

�@�D�̂Ƃ������̓V������x�b�ƌĂԁB�D�̂̋��x�����b�Ƃ����Ӗ��ł���B

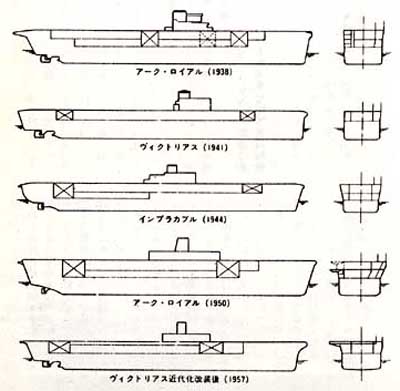

�@�u�A�[�N�E���C�A���v�ł́A��s�b�����x�b�ɂȂ��Ă���̂ŁA���̍b�̊J�����������A�b�̋��x��ێ����邽�߃��t�g�̊J�����ʐς��������A���O��̃��t�g���͂̑O��������S��������Ō݂��Ⴂ�ɔz�u����Ă���B

�@��s�b�����x�b�Ƃ��A����ɔ�Q�h�~�̂��߁A�J�����̑S�p���l���Ă䂭�ƁA�����̕ĊC�R�̈�A�́g�����h�̂悤�ɁA�������t�g�̎v�z�ɍs�������ƂɂȂ�B

�@���́A�����̋��Ƃ��Ă͍ŋ��������B

�@�V�J���̈��E�l�Z���`�A�����p�C���A�͂̑O�㗼���̎l�����Ɋe��C���l��A�v��Z���z�u���A���^�����ꂽ�A�C�����h�^�͋��̑O��A��s�b����l�Z�~���i��|���h�j���A���|���|���C�l��A���Ό����ɓ���z�u���A�ߐڋ@�ɑ��Ďl�`�Z�ː��̑�@�e���w�������B

�@�{�͂̏o���ɖ��������p�C�R�́A���O�Z�N�i���a�\��N�j������O���N�ɂ�����v��œm�b�g�^��͌ܐǂƋ��ܐǂ�V�����A����ɐ펞�v��ł͐�́A���e��ǂ�lj������B

�@�u�C���X�g���A�X�v���ƌĂ�邱�̘Z�ǂł́A�����ɂ���s�b�̑��Q���ŏ����Ɏ~�߂邽�߁A��s�b�ɎO�C���`�̑��b����g�p�����B

�@���̘Z�ǂ́A��s�b�̑��b��̌����A�i�[�ɍb�̒i���A�r���ʂȂǂɍ��̂���O�O���[�v�ɍו��ł��邪�A��������u�A�[�N�E���C�A���v�̏��o���͂ł���B

�@�Ȃ��A�ً}���i�p�Ɋe�͂Ƃ��A��s�b�͎����Ɋe���̎ˏo�@�������B |

�p�C�R�̑��A�����p�@�e�r�b�J�[�Y

2�|���h�@�֖C�i�|���|���C�j

|

2 �u���[�N�^�E���v�����Ɍ���ĊC�R�헪�v�z�̓]�� top

�@���a�ܔN���O�Z�N�j�ɒ��H�\��́@�u���C���W���[�v�^��Ԋ͂̌����͒��~����A�O�N��Ɋ͌^���ꖜ�㔪�����g���Ɋg�債���ڋ@���A����ɋ@�֏o�͂�{�����A���͂���E�܃m�b�g����O�O�m�b�g�Ɍ��コ�����u���[�N�^�E���v�^���N�H���ꂽ�B

�@�Γ��n�m�����C�R�헪�̊�{�ɐ�������̕ĊC�R�́A�u�s�����a�̑傫�����Ə��m�͂ɂ���ĕҐ����ꂽ�����͑��������Ă���Ȃ�A���m�i�U�͒f���ĕs�\�ł͂Ȃ��v�ƍ��ꂵ�Ă����B |

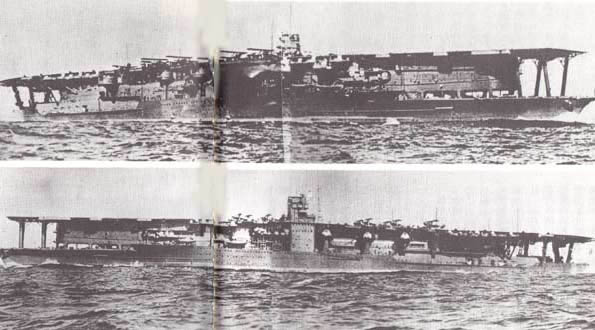

�ĊC�R�̊�I�͌^���ƂȂ����u���[�N�^�E���v

|

�@�č����A�n���C�ɂ��鑾���m�͑���͂̐�͌Q�𒆐S�Ƃ�����͑����A�܂����m�̊�n�Ɉړ������A�����œ��{�͑��ɐ�͓��m�̌���ނƂ���헪�v�z����E�p���悤�Ƃ����ŏ��̎����́A���́u���[�N�^�E���v�̐v�ɒ��肵���A���O�Z�N���Ɣ��f���Ă悢�Ǝv���B

�@�͌^�ɂ��ẮA�J���^��i�i�[�ɍb�A�A�C�����h�^�͋��Ȃǁu���C���W���[�v�̐v�v�z���p�����Ă��邪�A���͂̑����ɂƂ��Ȃ��A�C�����h�͋��ɁA�������˂���������u���L�V���g���v�^�͋��̕����ɂ��ǂ����B

�@�ً}���i�p�̎ˏo�@�́A��s�b�O�[�Ɗi�[�ɓ��i��b�̈ʒu�j�̓��ɂ�����Ă���B

�@���̊i�[�ɍb�̎ˏo�@�̓_�u���E�I�N���[�g�^�ƌĂ��^�C�v�ŁA�͂̒��S���ɑ��Ē��p�ɔz�u����A�C�ӂɍ��E������̌��ɂ���s�@���ˏo�ł����B

�@�p�C�R�̐V�^��͂��^���m�͂̊͒������ɔz�u���ꂽ�ˏo�@�Ɠ��l�̕����̂��̂������B

�@���́A���E�p�̓��^�͂ɂ���ׂ�ƌy�����ł���B

�@�C�킱���A�ĊC�R����C�Ƃ��Ė{�i�I�ɊJ�������O�����a���E���Z���`���p�C���������A�C���͒P���e���A�v�����O�㍶�E�̎l�����ɔz�u�����ɉ߂��Ȃ������B

�@�����āA�͋��̑O��ɂ͈�E��C���`�i��~���j�l�A���@�e�l���Z���z���A����ɔ�s�b�����̒P���@�e�́A���E���~���@�e���v��l������A�ߐڔ�s�@�ɑ��Ă͕Ќ��ň�Z�ː����m�ۂ����B

�@�{�͌^�́u���[�N�^�E���v�u�G���^�[�v���C�Y�v�̓�͂����H���ꂽ�i�K�ŁA���̋��e�ʂ��ꖜ�܁Z�Z�Z�g���ƂȂ������߁u���[�N�^�E���v�^�O�Ԋ͂́A��⏬�^�́u���X�v�v�ƂȂ菺�a�\�O�N�i���O���N�j�ɂ́A���m�̓����A���Ȃ킿�x�ߎ��ς̑�Ƃ��āA����ʂ̓����v��\�����B

�@���̌v��ŋ�ꌚ���g���Ǖ��m�ۂ��A���͂́u���[�N�^�E���v���^�̃f�U�C���ɂ��A�����l�Ԋ́u�z�[�l�b�g�v�Ƃ��ċN�H�A���͂͐V�v�ɂ�菺�a�\�Z�N�x����N�H���邱�Ƃ����܂����B

�@���ꂪ�L���ȁu�G�Z�b�N�X�v�i��q�j�ł���B

�@�O�Ԋ́u���X�v�v�ŁA��r���ʂ��܁Z�Z�Z�g���ߌ����邽�߂ɂƂ�ꂽ���u�́A�D�̂���Z���[�g���Z�k���A��@�����Z�p�[�Z���g�̏o�͂ɉ������̂ŁA���͂́u���C���W���[�v���ɒቺ�����B

�@��������s�b�̑S�����A�ł��邾���������邽�߁A�͎�͑D�̑O�[�܂Ŕ�s�b���������A�͔��͑D�̌�[������ɒ���o����Ă���B

�@�܂��͋��\�����́A��⏬�Ԃ�ƂȂ�A���ɉ��˂͎�@�o�͂������Ɍ�����ꂽ�̂ŁA���Ȃ�ׂ��Ȃ����B

�@���́u���[�N�^�E���v�ƁA�S�����l�ł���B

�@�ً}���i�p�Ƃ��ẮA�i�[�ɍb�̉������^�̎ˏo�@�����ɑ������A��s�b�O�[�̓����܂ߌv�l��ƂȂ��Ă���B

�@���ڋ@�̌����ɂƂ��Ȃ��A�͓����t�g�͓��ƂȂ������A�ʂɌ����ɏ��^���t�g���ݒu���ꂽ�B

�@�����ł͋��̌������t�g�͕K�{�̑����ƂȂ��Ă��邪�A���̔��[�́A���́u���X�v�v�̏��^���t�g�Ɏn�܂��Ă���B

3 �u�F�߁v�]�������Ƒ�l�͑����� top

�@�����h���C�R�R�k���ɂ��q���͒�`�̉����̂��߁A�ꖜ�O�܁Z�Z�g���^��ǂ̌������A���ۗ̕L�ʐ����ɂ��s�\�ƂȂ������{�C�R�́A�u�P�āv�̔p����O������Ƃ��āA���̔r���ʈꖜ�܁Z�g���^����ǂ̌����\�����B

�@���̓�͂��u�����i������イ�j�v�Ɓu���i�Ђ�イ�j�v�ł���B

�@�����́A�ĊC�R�̍q�m�͂ɑR���A��Z�Z���`�A���C���d�^�O����͎�ɑ�������\�肾�������u�F�߁v�����ɂ��v�����߁A���q���͂Ƃ��Ċ����������B

�@�������g����c�O��́A���{�C�R���D�O���[�v�̃��[�_�[�́A�V�˂Ə̂��ꂽ������ŁA���X�Ǝa�V�ȃA�C�f�B�A��ł��o���A�y���m�́u�[���v�A��@���m�́u�Ñ��i�ӂ邽���j�v�u�����v�Ȃǂ̓��F����͌^�ݏo�����B

�@�������A���̐v�͗��ɑ���߂��A�C�R�H���̍H��Z�p���ǂ����Ȃ��������߁A�����̐��\�������ł��Ȃ��Ƃ��A�p���҂③�D�E�����Ȃǂ̋Z�p�҂̈ӌ������A���D�Z�p��̗��z�͌^�̒Nj��ɑ��������߁A���v��ɕK�v�Ȋ͂������ł����A���ɑ̂悭���̐E��ǂ�ꂽ�B

�@����̌�C�Ɩڂ��ꂽ���{��v�Y�́A�����鍑��w���D�w���̌�y�Ƃ͌������̂́A����̎w�������͍̂ŏI�w�N�����������B

�@���{�͗p�����̗v�����A�Z�p�̊v�V�ɂ��������邱�Ƃ����b�g�[�Ƃ��Ă���A�����̏c����^�Љ�ɂ͂߂��炵���A�]��Z�N�V���i���Y���ɑ����邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@���D�Z�p�̏�ŁA���{�͒��ςɂ��Z�p�̖{�����������^�C�v�ŁA�`�����d�����镽�ꂩ��͓O��I�ɂ�����Ă���A�p�����w���̈ӂɈ�N�����点����Ȃǂ̖W�Q���Ă����B

�@���ꂪ�C�R�����̔����Ă��������A���^�쒀�͂̐v�ɓ��{�̍˂��J�Ԃ��A�S�C�R�̐�^�𗁂сA�������Z�N��y�̓��{���A�����I�Ȑv�̐ӔC�҂ɔC����ꂽ�B

�@�����̌R�͐i���̍����́A���i�@�ւ̔��B�ɂ���A�n�͓�����@�֏d�ʂ̐ߌ������A���푝�ڂ̌���ɂȂ��Ă����B

�@�������A����͊͏�ɑ��ڂ���A�������̋@�֏d�ʂ͌y��������邽�߁A�D�̂̓g�b�v�E�w�r�[�ƂȂ�A�������\�͒ቺ�����B

�@���̕������\�ቺ�̌X���́A���ꎞ�㖖���̏��^�͂ɁA���łɂ��̒�����Ă����B

�@���^�쒀�́u���n�i�����сj�v�̓]���������A���̗�ł���B

�@���a�Z�N�i���O��N�j�Ɏn�܂������B���ς��_�@�ɁA���{�͍��ۓI�ɌǗ������Đ푈�߂��̊�@���������܂�B

�@����Ɋ͒��ۗL�ʂɂ̓����h�����̐��������邽�߁A�͐��\����̐ӂ��͑D�v����ɁA�d���̂��������Ă����B

�@����^�D�^�Ƃ��ĂԂׂ��V�͌^���_�ŁA���^�쒀�͂̐v�ɐ����A�V���n���J�����{�́A����ɁA���̗��_������i�߁A�����̒ቺ�ɂ��ߖ�d�ʂŕ���̑��ڂ�}�����B

�@�����Ɂu��鈁v�̓��ڋ@�����̗v�����ʂ����Ĉȗ��A�ނ͎��X�Əd�����̐V�͌^�ݏo���Ă������B

�@�������A�ނ̊����ቺ��ɂ́A�v��ʖӓ_���������B

�@�r�V���A�㑤������g�����Ԃō������o���ƁA�D�̂̕��������Ɣg�̎������������A��u�ɂ��ē]������̂ł���B

�@�������A�͂Ɣg�̑��݊W�ɂ��A��葬�͈ȉ��ōq�s����A�]���̏����͌����Ĕ��������A�͈͂��S�ł���B

�@�����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͖��炩�łȂ��A���{���_�ɂ�鐅�����i���^�쒀�͂̐��x��̌Ăі��j�u�F�߁v�����a��N�i���O�l�N�j�O���\����ɑ��̓~�X�ɂ��]�������B

�@���́u�F�߁v���������̓~�X�ɂ�蔭���������Ƃ́A��ɂ��q�ׂ��悤�ɊC�㎩�q���ł̃R���s���[�^�\�E�V�~�����C�V�����ɂ���͂ɂ���āA�����ł͖����Ȃ��ƂƂȂ��Ă���B

�@���́u�F�߁v�����̌����𖾂ɂ́A������𒆐S�Ƃ��鑢�D���嗬�h�����������B |

���{���_�ɂ�镽��^�͌^���̗p���Ă���

�C�㎩�q���̐V�s�w�����ڌ�q�́u����ˁv

|

�@����́A���g�̎��r�̌������A���{�̑䓪�ɂ���A�Ƃ��Ă����B

�@�܂��A���D�������ɂ��A�p�����③�@�E�����̗v�����ՁX�ƎA��ɑ��D�ɖ����������铡�{�ɕs�������l�X�����������B

�@���̎����ƁA���{���_�ɂ��v�͂ɔ��������A�D�̂��s���x�s�������i���Ɍ����u��l�͑������v�j���t�p���A�C�R�Z�p����їp���ɑ��鑢�D���_�������Ă��鋑�ی������x������Ă��܂����̂ł���B

�@�Z�p�̐V�̈�́A�����]�������P�Ƃ��āA���߂ĒB������邱�Ƃ��Y����Ă����̂��B

�@�������D���_���ړx�Ƃ��Ĕ��肳�ꂽ���ʁu�F�ߎ����v�u��l�͑������v�Ƃ��A���D�v��̕s���Ɣ��肳�ꂽ�B

�@���̓��{���_�́A�����̊C�㎩�q���̐V����q�͂�}�����X�E�^���J�[�̐v���_�ƂȂ��Ă�����̂ŁA�����̊͑D�v���A���D���嗬�h�̏��炵�Ă��������ȑ��D���_�ł͒B���ł��Ȃ����Ƃ́A�����ł͏펯�ƂȂ��Ă���B

|

�q���́u�����v

|

4 �u�����v�����v�A���{����{�^�ƂȂ� top

�@�������ɑ��锻��ɂ��A�u�����v�͑啝�Ȑv�ύX�̏�A���a�\��N�\�Ɋ��������B

�@�u�����v�͏�b�����x�b�Ƃ��A���̏�ɓ�w���^�i�[�ɍb��݂���u��鈁v�����P���A�i�[�ɂ̑O��ɂ́A����ɖ�������D��O����ёD���O�������Ă���B

�@���̂��̑D�̍\���́A���{�^���̊�{�^�ƂȂ�A�v�H���݂́u��鈁v�ɂ��A���\���P�ɓ�����A�������̑D��O���V�݂��ꂽ�B

�@���˂́u�ԏ�v�u��鈁v�ȗ��̍������̉������r�C�����ł���B

�@���́A�A�����p�C���l�Q��O�㍶�E�̎l�����ɐݒu�̗\�肾�������A����������̂��ߓ������Ƃ����̂ŁA�v�Z�����Ɍ������B

�@�Ȃ��u��鈁v�ł��A���\���P�ɓ����荂�p�C���������l���ɉ������ꂽ�B

�@�u�����v�̑�@�e�͋�������A��܃~���A���@�e��l����ƂȂ�A���ꂪ���{���̕W�������ƂȂ����B

�@���̋@�e���t�����X�̃z�b�`�L�X�А��ŁA������̋@�e�Ƃ��Ă͏����������A�y���e��p����ƒ��܁Z�Z�Z���[�g�����x�܂ł��J�o�[�ł��鍂���\�������A�����m�푈���ɂ�������{�C�R��@�e�̎�͂ƂȂ����B

�@�������z�А��Ƃ͌������{�C�R�̗v���ɂ����ʎd�l�ŁA���e����W���^�̈�Z���������ܔ�����ɉ��߂�ȂǁA�ו��ɉ��ǂ��������Ă���A����ɑ�ˌ����͎�Ƃ��āA�ʈʒu�̎ˌ��w�����u�ɂ�胊���[�g�E�R���g���[�����ꂽ�B

�@���̓�O�Z���^���̔��ˑ��x�ł́A�A���ŎO�Z���˂���̂Ɏ��E���b������̂ŁA�₪�ĎO�A�����J������A��A�ˎl�ܔ��i���E���b�j�̎ˌ����\�ɂȂ����B

�@�u�����v�ł̋@�e�z�u�́A�A���@�e�O��Ǝˌ��w�����u������Q�Ƃ��A�͋��|�˂ɗ��P�̓G�@�ɔ����A�͎̔�s�b�O�[�����Ɉ�Q�A�͒����������Ɋe��Q�A���p�C��P�������ʒu�Ɋe��Q�Ƃ������A�E���͋@�e�������������߁A�܌Q��l����ƂȂ����B

�@�͋��́A�O�w�b����́u����v�u�ԏ�v�Ŏ����I�ɉ��݂������^�͋����A���g�債�ĉE���̉��˒��O�̔�s�b���E�����ɒ���o���A���̕����ɐݒu�����B

|

�q���́u�v

|

�@��Ԋ́u�v�́A���H�O�ɉ����������߁u�����v�ɂ���ו��ɑ��Ⴊ���邪�A��{�v�ɂ����Ă͑卷�͂Ȃ��B

�@�ő�̑���_�́A�͋��\�������͒����ɉ����A�����@�w���@�\��lj��������Ƃ��낤�B

�@���̂��߁A�͋��͈�b�������Ȃ������A���͂ɂ͕s�ւ������B

5 ���{�C�R�A�D�G�Ȓ��^���Q������ top

�@�D�̍\����A�E���ɉ��˂�����ȏ�A�͋��������Ɏ����Ă���A���E�̃o�����X���ǂ��B

�@�����Łu�v�Ȍ�́A���������Ɋ͋��\�������A�E���ɉ��˂��������ɔz�u���邱�Ƃ��A���{���̊O�Ϗ�̓����ƂȂ����B

�@�������A��s�@�̒����͂ł͍��E�����ɗ��C�����������A���ɒ��͎��̍���{�������B

�@�����ŁA�����̊͋��́u�v�u�ԏ�v�̓�͂Ɏ~�ǂ߁u�Ē߁v�ł͐v�ύX�ɂ��A���˒��O�̉E���O���Ɋ͋��\�����������u����v�u�����v�����ɉ��߂�ꂽ�B

�@�����m�푈���A���̋}�����K�v�ƂȂ�A���b��]��p���Ȃ��u�v�^�����f���ɑI�ꂽ���A�͋��z�u�݂͉̂E���O���ɉ��߂�ꂽ�B

�@�u�_���i�����イ�j�v�ȉ��̏��͂��A���̉��u�v�^�ł���B

�@�Ȃ��A�u�v�������ɂ́A��܃~���O�A���@�e���J������Ă���A�O�A���O���Q�A������Q�A�A���O���Q�A�A������Q�̔z�u�ɉ��߂�ꂽ�B

�@���p�C�̑����ʒu���u�����v�Ƃ͈قȂ�A���E�ΏۂƂȂ�A�܂��u�_���v�̏����v��ł́A�@�e�͂��ׂĎO�A���ɉ��߂�ꂽ�B

�@�u�����v�Ɏn�܂��A�̒��^���Q�́A�p�́u�A�[�N�E���C�A���v�A�Ắu���[�N�E�^�E���v�ɂ���ׂ�ΓقǏ��^�ł͂��邪�A�ˏo�@�����Ȃ������ȊO�ɂ����ẮA���F�̂Ȃ����h�ȋߑ�I���ł���A��{�@�\�ł́A�͑��q����̗v�]���[���ɖ����������͂ł������B

|

�q���́u�Ē߁v

|

�@���a�\��N���O�Z�N�j���ɌR�k����E�ނ������{�C�R�́A���N����B�v��ƌĂԐV���͌v��ɒ��肷��B

�@���̌v��̒��S�́u��a�v�u�����v�̒���͂��u�Ē��i���悤�����j�v�u�����i���������j�v�̓����ɂ������B

�@�����̋��́u�����v�^�O�A�l�Ԋ͂Ƃ��̂��ׂ��͂����A�R�k���̈�̐����r�����A�h���͂̋����A���̑����A�����b�̉����ȂǁA�p�����̗v�]�������������ߊ͌^���g�傳��A���������������ł����B

�@�܂��A��r���ʂ͓܁Z�Z�Z�g���Ɓu�v�̖�܁Z�p�[�Z���g���A�S���͓�܁Z���[�g���A���͎͂O�l�m�b�g�̍����ł������B

�@�͎�͓��{�C�R�ŏ��߂Ẵo���o�X�E�o�E�i�����͎�j�ƂȂ�A���ʎ��A�l�@�B���̗��z�I�Ȕz�u�ƂȂ����@�֔z�u����A���{�R�͂ōō��̈�Z���n�͂��������ꂽ�B

�@���́A�A�����p�C���l�Q�̗��z�z�u�ƂȂ�A��@�e�͎O�A���������Z�Q�Ƃ��A�e���O�Q��z�u�����B

�@�͋��́A�����͎w���@�\���ӂ��݁A����^�̂��̂��u�����v�ɏ������ʒu�ɐݒu���ꂽ�B

�@���{�C�R�ł́u�͑D�v�ڌ��\�͈́v���ɔ��\���Ă���B

�@���̃��X�g�̍ŏI�ł͏��a�\���N�ɔ��\���ꂽ�B

�@�������u��a�v�u�Ē߁v���L������Ă��邪�A���̓�͌^�Ɍ���A��⏬�Ԃ�ɔ��\����Ă���B

�@���Ȃ킿�u��a�v�͎l����Z�Z�Z�g���A��܃m�b�g�A�l�Z�Z���`�C���c�c�B

�@�u�Ē߁v�͓g���A�O�Z�m�b�g�A�����n�͂��A���̌��\�l�������B

|

������Ȃ��ċߑ�I���ɐ��܂ꂩ������q���́u�ԏ�v

|

6 �u����v�u�ԏ�v�ɂ������ top

�@�b���O�シ�邪�A�����Łu����v�u�ԏ�v�̑�����ɖڂ������Ă݂悤�B

�@�����h����c�ɂ���čq���́A��^���m�́A�����͂ɂ܂ŕۗL�ʐ����̘g�����Ԃ���ꂽ���{�C�R�ɂ́A��X�͎葫��������A��}���S�̟��ɗ�������Ă���A�Ƃ����@�������ӂ�A���a�Z�N���O��N�j�Ȍ�A�������ꂽ����͒��ɂ����A��s�@�A�������́A�_�f�����Ȃǂ������Ă���G��͍͊U����i�̊J�����A�^���ɘ_����ꂽ�B

�@�����̔�s�@�́A���͂��x����͂ŁA�q��U���ɂ���͌����ɂ́A�����@�ɂ�铯���U�����B��̎�i�ł��邱�Ƃ��A�P���Ȃǂɂ���Ė��炩�ɂȂ��Ă����B

�@�������āA���̓��ڋ@�����������v������A�O�i��s�b�����u����v�u�ԏ�v�̋ߑ㉻���������܂����B

�@���̓����A�q���͂̉^�p�ʂł͏��^���͐�͕����̒��q�̂��ߓ`���m�b�g�̒ᑬ�ł��悢���A���^���͑�^���m�͂ƍs�������ɂ��邽�߁A�O��`�O�܃m�b�g�̍������K�v�ł���Ƃ���v�������܂��Ă����B

�@�����Łu�ԏ�v�u����v��͂̂����A�܂��ᑬ�́u����v����ߑ㉻�ɒ��肵���B

�@�u����v�̍H���͏��a�\�N�i���O�ܔN�j�Ɋ��������B

�@�܂��͔�����[�g���������A���i��R�̌�����}������ŁA�ʂƎ�@�B�̔�����V�^�Ɍ������āA�o�͂��㖜��Z�Z�Z�n�͂����܁Z�Z�Z�n�͂ɑ��債���B

�@���̉����ɂ��m�b�g�̑��͂��悤�₭�E�O�m�b�g�ɑ����ł����B�v�]���͂ɂ͖����Ȃ����A�����͉����ł́A���ꂪ�M���M���̌��E�������B

�@��s�b�͈�i�ƂȂ�A�㕔����ђ����̊i�[�ɍb���͎܂ʼn������ꂽ�B

�@���̒����͓�܁Z���[�g���ƂȂ�u�Ē߁v�Ɠ����������B

�@�����A�����p�C������������A�ꕔ�ɃA���o�����X�̂���l�����̔z�u�ƂȂ����B

�@�͋��\���A���˔z�u�A��@�e�̑������Ȃǂ́u�����v�ɏ��������̂́A��@�e�̔z�u�͓��ɃV�X�e��������Ă��炸�A�e�͂̋ɓ��A�O��A�l��A�܊��P�ʂƂ��Ĕz�u����Ă���ɉ߂����A���p�C�z�u�ƂƂ��ɁA���s�ύt�Ȕz�u�ƂȂ��Ă���B

�@�Ȃ��v�H���A��@�e���A���������������Ă��炸�A�v����O��s�����Ă���̂́A����܂��͗\�Z�̕s���̂��߂ł���B

�@���w��s�b�̔p�~�ɂ��A��Z�Z���`�A�����p�C���P�����ꂽ���A�͔��ɒP�����˖C�e����傪�lj����ꂽ�̂ŁA�C��\�͂ɂ͕ω����Ȃ��B

�����͔��C�́A���ׂċp���������A�ő�˒����������ꂽ�B

�@�u����v�ɑ����A���a�\�O�N�i���O���N�j�㌎�ɂ́u�ԏ�v�����������������B

�@�u�ԏ�v�́A��@�W�̉�����K�v�Ƃ��Ȃ��������߂��A�\�Z���s�����Ă���A�͌^���u����v�ɏ�������i�b�ɉ��߂��Ɏ~�܂����B

�@�����āA�͋��ʒu�����������Ƃ������̂́A�v�H��̉^�p���т��s�ǂ̂��ߓ������̐V���͂ł́A���ׂĉ��v���E���ɉ��߂����A�H���̐i��ł����u�v�́A�v�����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�u�ԏ�v�̑��́A���p�C�͍ݗ��ǂ���̋����C�A���Z���`�A���C�𓋍ڂ������A��@�e�́u����v���l�ɘA����l����A�O���юl�����Q�Ƃ��A�����O��̎l�����ɔz�u�����B

�@���̑�����ɂ���āA���͂Ƃ��ɔr���ʂ���ꖜ�g���A���ڋ@���͌܁Z�p�[�Z���g�߂����������B

�@�u����v�̉����}�ʂɂ́A��s�b�O�[�ɓ��̎ˏo�@����������Ă���A���͂ł����̕����ɑ����p�̍H�삪���Ă��������A���{�C�R�ł́A���Ɋ͏�@�p�̎ˏo�@�͊����ł��Ȃ������B

�@�����̊͏�@�̑S���d�ʂ͎l�g���ȉ��ŁA�O�������@�@�Ƒ卷�Ȃ��������A���̍��J�����̎������ڋ@�̗��ʉd�┭�͑��x���l������ƁA��قǑ�^�̎ˏo�@���J������K�v������A���ꂪ��ɗ]��������ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@�Ȃ��A���{�̐�͂��^���m�͂Ȃǂɑ��p���ꂽ�����܌^���ˏo�@�i�J�^�p���g�j�́A�ˏo�d�ʎl�E�܃g���A�S�����E�l���[�g���ł���B

�@���a�\��N�i���N�j�x�v��̐�́u��a�v�A����@��́u���i�i�ɂ�����j�v�A�܂����a�\�l�N�x�v������^���m�́u������i�����́j�v�Ȃǂɑ�����\�肵���A�ꎮ�ˏo�@�i�J�^�p���g�j�͎ˏo�d�ʌ܃g���A�S����܁E�Z���[�g���������B

�@����ɁA����������͗p���m�́u�嗄�i������ǁj�v�ł́A�ō����x��l�܃m�b�g�i������l���Z�L���j�̎O�������@�@�u���_�i������j�v�i�S���d�ʂ͉߉d�Ŏl�E��g���j�Z�@��A���ˏo���邽�߂ɁA�S���l�l���[�g���Ƃ�������Ȏˏo�@�����Ă����B

�@�����́u����v�����}�ɂ��ƁA���͂̎ˏo�@�͑S���l��E�܃��[�g���̗\��ł���A���a�\���N�i���l��N�j�Ȍ�łȂ���A�������Ȃ��������̂Ǝv����B

7 ���܂ŏA�������u�G�Z�b�N�X�v�^ top

�@�č��ł́A���O���N�i���a�\��N�j�v��̓�ǖڂ̍q���͂̒��H�́A���x��邽�߁A�\������܂ތ܌�s����Z�Z�@�𓋍ډ\�̊͌^�Ƃ��čĐv���邱�ƂɂȂ�A�����ɗL���ȁu�G�Z�b�N�X�v�^���a�������B

�@�{�͌^�́A�ĊC�R�̑�g������펞�v��̎����ɂ����Č������ꂽ���߁A�O��ǂ������������l�ǂ����������B

�@�����m�푈�I����͈�ܐǂ��W�F�b�g�@��͂ɉ�������A�����ČP���p�Ȃǂ̕⏕�R�͂Ƃ��Ďl�ǂ��������Ă���B

�@�u�G�Z�b�N�X�v�^�́u���[�N�^�E���v�^�̉��NJg��^�Ƃ��āA���v��ł͊�r���ʓZ�Z�Z�g���ł��������A�v���Ɋi�[�ɍb���s�b�̊g��A�q��R�����ڗʂ̑���A���͂̑����A���̑����A�h���̋����Ȃǂ̗v�����A���X�ƌv��ɐ܂荞���߁A�������ɂ͓Z�܁Z�Z�g���̑�^�͂ƂȂ����B |

��^�J�^�p���g���������^���m�́u�����v

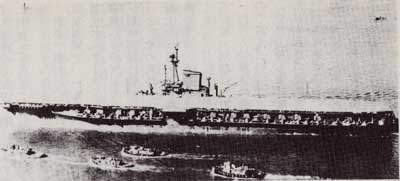

�ĊC�R�̐V�s��^���u�G�Z�b�N�X�v

|

�@�R�͂̔r���ʂ́A�v�H����V�����ɂ�莟�X�Ƒ������A�v�H���ɂ���O�`�܊��̑�^�����}���邱�Ƃ����邪�A����́A�h���̑����ɂ����̂���̂ł���A�킸���Ƀo���W�ɂ���đD�����g�傳���ɉ߂��Ȃ��B

�@�]���āA�����u�G�Z�b�N�X�v���u���[�N�^�E���v��u�A�[�N�E���C�A���v�Ɠ��^�̓g���A�S����܁Z���[�g���O��̊͂Ƃ��Ēa�����Ă�����A���̂悤�ɑ���������ɂ킽������Ŋ���ł������ǂ����͋^�킵���B |

|

�@�r���ʓZ�܁Z�Z�g���A�S����Z�Z���[�g���Ƃ�����^�D�̂����������Ƃ��K�����ƌ����邾�낤�B

�@�D�̍\���͎l�w�b�����D��O�^�ŁA���̏�Ɉ�i�̊J���^�i�[�ɍb�������Ă���B

�@��@�ɂ͍��������^���̗p�����̂Łu���[�N�^�E���v�̓�܃p�[�Z���g���̈�ܖ��n�͂Ƃ�����o�͂ł͂��邪�A���˂̒f�ʐς͘Z�Z�p�[�Z���g�قǂɌ����Ă���A�A�C�����h�i���j�̏��^���ɖ𗧂��Ă���B

�@���͙t�⋭������A���E���Z���`���p�C�̔����l��A���ɂ����A�A�C�����h�̒��S����̑O��Ɂu���L�V���g���v�^�̓�Z�Z���`��C�̂悤�ɁA�O��Ɋe���w�������ɔz�u����Ă���B

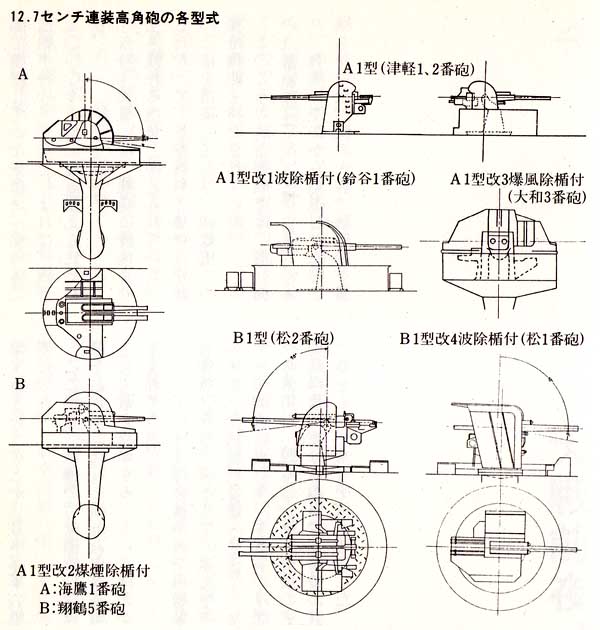

�@��O�̕ĊC�R�̑�@�e�́A���E���~���Ǝ��E���~������̂��������A���̐�P�ɂ����l��N�ĈȌ�A�{�t�H�[�X�l�Z�~���l�A������јA���@�e�Ɍ������ꂽ�B

�@���̋@�e�͏����������A���ˑ��x��������Z�Z���Ƒ����A�L�͂ȑ�@�e�������̂ŁA������͒��̂�����ɑ������ꂽ���A���E���Z���`�C�e�ɋߐڐM���i�}�W�b�N�E�q���[�Y�A�܂��͂u�s�M�ǁj���g�p�����悤�ɂȂ�ƁA��Ί�̎�͂̍������E���Z���`�C�ɖ����킽�����B

�@�u�G�Z�b�N�X�v���̌v�掞�̑�@�e�́A�~���l�A���Z��ƈ��E���~���@�e����̂Ƃ��Ă����Ɠ`�����邪�A���͂̏v�H���l�Z�~���@�e�J����ƂȂ������߁A�l�Z�~���l�A���@�e����A��Z�~���P���@�e�l�Z������ďv�H�����B

�@�ˏo�@�͊i�[�ɍb�����A��s�b���`����\�肵�����A�i�[�ɍb�̎ˏo�@�͗��p�p�x���Ⴂ���߁A�₪�Ă͔�s�b�O�[�̓��W�������ƂȂ�A�ɓ��ˏo�@�͑S�p���ꂽ�B

�@���̑D�̕��́A�ő�ł��O�Z���[�g���ł��邪�A���{�C�R�̗�̂悤�ɐV�^�@�̎ˏo�ɂ͎l�Z���[�g���ȏ�̎ˏo�@��K�v�Ƃ��邽�߁A�ɓ��ˏo�@�ł͔\�͂��s�����A�g�p�̋@��������̂ł͂Ȃ��낤���B

�@���̎ˏo�@���͂́A�D�ꂽ�A�C�f�B�A�ŁA�u�G�Z�b�N�X�v�^�ł́A���͂̑唼�͎ˏo�@�ɂ��A���ɖ�Ԕ��͂ł͎ˏo�@����p�����Ɠ`�����Ă���B

8 ���łȖh���\�����̗p top

�@�u�G�Z�b�N�X�v�^�̖������߂��A������̒��z�́A��ɔ��e�Ȃǂ̕⏕���t�g�Ƃ��āu���X�v�v�Ńe�X�g���ꂽ���O���t�g��{�i�I�ɍ̗p�������Ƃł���B

�@�����{�͂̃��t�g�́A���O�^�Ƃ͌����Ă��A�ߓn���̃^�C�v�ł���B

�@���~�ʐς̔����͔�s�b�̐茇�����ɂ���A���̓����̉��́A���͋����M���M���̈ʒu�ɂ܂ŋ���ł���B

�@���ꂪ�A���́u�~�b�h�E�F�C�v�^�ł́A��s�b�̊O���̂܂��O���Ƀ��t�g�S�̂���������Ă���B

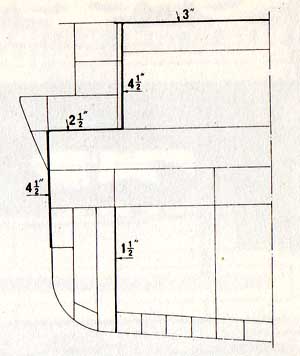

�@�{�̖͂h���́A�ߑ�I�ȕ����ɂ���Ă���B

�@�����h���͊e���l�w�̖h�����������A���ɋ@�֎��Ȃǂ̏d�v�����A������o�C�^���E�p�[�g�ɂ́A����ɐ������O���Ɉ�Z��~���̑��b�т������Ă����B

�@�D�ꕔ�͎O�d��ł���B |

�ĊC�R�̌��q�͋��u�́|���E�r���\���v��

�i�[�ɍb�̊J�����ɐݒu���ꂽ���O���t�g

|

�@���{�C�R�ł́A��́u��a�v���O�d��������Ă������A�ĊC�R�ł͎����Ŏ��C�������J�����������̂ŁA���łɂ��̎��_����͒�h�����d�������̂ł��낤�B

�@�ĊC�R�́A���̎��C�����͑�풆���Ȍ�Ɏ��p������A���{�C�R�̋�����Ȃǂ̒�h���͑D���A���͂̊͒��ʉ߂���Đ����͂̎��C�����̋]���ƂȂ����B

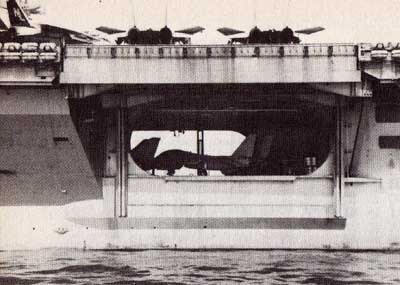

�@�����h���́A��s�b�͖h������Ă��Ȃ��������̂́A�i�[�ɍb�ɘZ�l�~���A���̈�i���̑�l�b���i�@�֎��̓V��ɓ�����j�ɎO���~���̑��b��h�����{���Ă���B

�@��풆�A���{�@�̖Ҍ��ɑς��A���̌^�̋�ꂩ��́A���Ɉ�ǂ̒��v�͂��o���Ȃ������̂́A�O�ꂵ���D�̖h���v��̐����ƌ����邾�낤�B

�@�u�F�߁v�����������Ƃ��āA�Ԑږh���Z�p�����̍ō����ЎҁA���{��v�Y���D���������������{�C�R�́A���͋쒀�͂����͐�́u��a�v�ɂ�����܂ŁA���̕s����ɂ����ẮA�A�����J�C�R�ɐ��N�̒x����Ƃ��Ă����Ɠ`�����Ă���B

�@�u��P�v�u�M�Z�v�̒��v�Ȃǂ���������ƁA������풆�̓��{�͒����A���߂ĕĊC�R�͒��Ȃ݂̕s��������������Ă���A���s�̍s�������E���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��A���{�C�R�����̋]�����y�������������m��Ȃ��ƍl����ƁA�ɍ��̂���݂ł���B

�@�e���Ǝ��̊͌^�W���������ɂ����āu�G�Z�b�N�X�v�^�́A�ł��x�������ɊJ�����ꂽ�͌^�ł������̂ŁA�V�@���̑�����^�͂Ƃ��Ēa�������B

�@�������A�₪�Đ푈���n�܂�ƁA�č����܂߂Ċe���Ƃ��A��s�b�̖h�����Č������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B

9 �p�C�R�u�C���X�g���A�X�v�ő��b��s�b�����̗p top

�@���̔�s�b�́A�ؒ��肾�����B

�@���Ƃ��A�܁Z�Z�Z�g���̑�́u�Ē߁v�ł��A���~���̓S�̏�Ɏl�܃~���̖ؐ��b�������Ă������ɉ߂��Ȃ��B

�@�]���āA���^���e�̒������������ŁA�S���߂���āA�������ꗧ�B

�@��s�@�̔��������H�ɁA���̂悤�Ȕ�Q��������A������g���A�O���g���̑�͂Ƃ����ǂ��A�@�\�r���Ő�ꗣ�E�̎~�ނȂ��ɂ�����B

�@���̏����̎���ɂ́A����Ō��͂ɂ��U�����A�����ɖh�����ɖh���̏d�_���������B

�@�e���Ƃ����ɕ��˖C�������̂́A����Ō��͂ɑ���搧�h���̈Ӗ��������B

�@�e�����Ǝ��̗��z�I�͌^��Nj���������ɂ́A�����@�̏P���Ɛ퓬�@�̋@�e�ɂ��͋��|�˂ɑ���h�����A����ɉ�����Ă����B

�@�Ƃ��낪�A���̎���ɂ́A�}�~�������@�Ƃ�����s�@�̐V�킪�o�������B

�@�����ŁA���߂Ĕ�s�b�ɂ����ł����b���\��A���ォ��̋��ЂɑR���悤�Ƃ������z���o�Ă����B

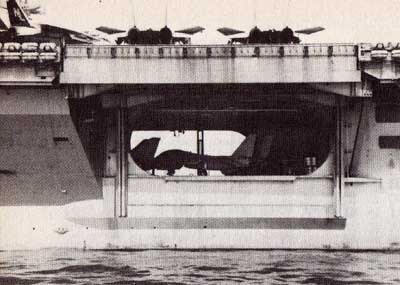

�@���E�ōŏ��ɁA��������������͉̂p�C�R�ŁA���O�Z�N�i���a�\��N�j���H�́u�A�[�N�E���C�A���v�^�̓�Ԋ́u�C���X�g���A�X�v�������B

�@�D�̓��l�Ɋi�[�ɍb��h�����悤�ƁA���̓V��A�܂��s�b�ɂ͎��Z�~���̑��b���A��܁Z�L�����e�̒����ɍR���ł���悤�ɂ����B

�@����Ɋi�[�ɍb�̑��ʂɂ́A���m�̖͂C���ɂ��ς�����悤�Ɉ��l�~���̌����̑��b�т��g�p�����̂ł���B

�@���E�ōł��d�h���ł���ƌ���ꂽ���{�C�R�̑�^�d���m�́u���Y�v�^�̒e�Ζ�ɕ����̌����h������~���ŁA�唼�̑�^���m�͂���Z�Z�~���̑��b�т�p���Ă������Ƃ��l�����킷�Ɓu�C���X�g���A�X�v�̊i�[�ɍb�̖h�����A�����Ɍ��d�����������킩��B |

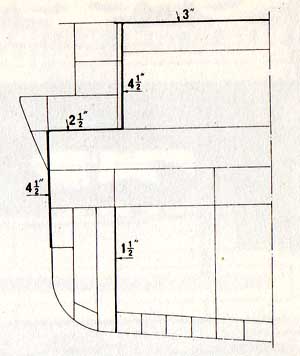

�p��ꢃC���X�g���A�X��̒������f��

�V�����́u�C���X�g���A�X�v

|

�@���̂��߁A���͂͑D�̂Ə㕔�\�����̏d�ʂ��������āA�i�[�ɂ���i�ƂȂ�A���ڋ@�������������B�����āA�r���ʂ��܌܁Z�Z�g���Ƒ��������B

�@�Ƃ��낪�A�q���̖͂{���́A���ڋ@��������ɂ���A�Ƃ̈ӌ����A�₪�ĉp�C�R�����ɑ䓪���A�i�[�ɑ��ǂ͎O���~���ɍ���A�p�~���ꂽ�����i�[�ɂ��A�����̑傫���ŕ��������B

�@�u�C���h�~�^�u���v�u�C���v���J�u���v�u�C���f�B�t�@�e�B�J�u���v�̎O�͂��A���̉��nj^�ɑ����邪�A���i�����Ȃǂɂ͏���������B

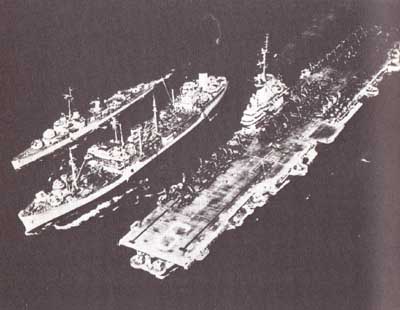

10 �u��a�v�Ɏ������́u�~�b�h�E�F�C�v�^ top

�@�n���C�C��Ŏ�͊͑��������A�~�b�h�E�F�C���œ��{�C�R�Ɉ���A�K�_���J�i�����ɔ��U�̋����Ƃ�z���͂������̂́A��ꕺ�͂��A�킸����ǂɂ܂Ō������Ă��܂����ĊC�R���A���ʂĂ�Ƃ��m��Ȃ��Γ���Ɂu�G�Z�b�N�X�v�������͂ő�^�̋��𑗂�o���ׂ����l��N�i���a�\���N�j�ɒ��H�����̂��u�~�b�h�E�F�C�v���Z�ǂ������B

�@�������A�{�͈͂ꌎ���炸�̍��ŁA�푈�ɂ͊Ԃɍ��킸�A�Z�ǂ̌v�����풆�ɔ������ꂽ�B |

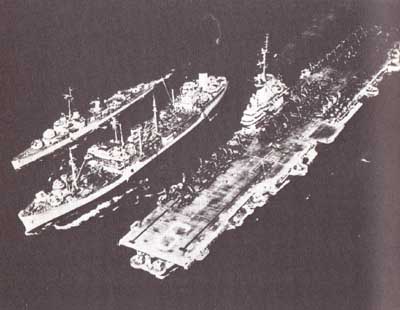

��햖���Ɋ���������^���u�~�b�h�E�F�C�v

|

�@�����v�z�̖ʂł́u�G�Z�b�N�X�v�̊g��^�Ƃ��āA�J���^��i�i�[�ɍb�Ƒ�^�̃A�C�����h�^�͋��ɓ|�����˂ł��邪�A�{�͂̊͌^�ɂ̓X�}�[�g�����Ȃ��A�Ȃ�ƂȂ��M�N�V���N�������̂���������B

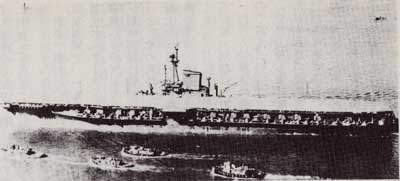

�@�u�~�b�h�E�F�C�v�́A�r���ʎl���܁Z�Z�Z�g���̑�͂ł���B

�@�V����́u�m�[�X�E�J�����C�i�v�������傫���u�A�C�I���v���Ɠ����ł���B

�@���{�́u��a�v�^�Ɏ����A���E���̋��͂������B

�@���������́u�~�b�h�E�F�C�v�ɂ́A���K�̊͗e�����E�Ə㉺���牟���Ė����ɃO�b�ƍׂ߂��悤�ȕs���R�Ȉ�ۂ�����̂��B

�@�u����v�u�ԏ�v�ɂ���ׁA�S�����O�܁`�l�Z���[�g���A���܃p�[�Z���g�������̂ɁA�S���͓[�g���A��Z�p�[�Z���g���������Ȃ��B

�@�����炭�A�����v��ł͑S������Z���t�B�[�g�ȉ��ɉ����A�p�i�}�^�͒ʉ߂̉\����_�����̂ł��낤�B

�@���������ۂɂ́A�{�͂��p�i�}�^�͂�ʉ߂ł��Ȃ����͂ƂȂ����̂ł���B

�@�{�͂̏o�͈͂��Z�Z�Z�n�́A�����m�푈�I������܂ł̐��E�͒����A�ő�ł���ō����͎O�O�m�b�g�Ă���B

�@���ڋ@�����A��l�܋@�ƍő傾�����B

�@���͐V�J���̌l���a���E���Z���`���p�C���e�����ꔪ�哋�ڂ����B

�@�O���Q�A�e���O�ˌ��Q�ƌ��Ă悢���낤�B

�@�����āA�������ꂽ�͕��̂��ƂŁA�����ɔ�s�b�����ő�ɂƂ邩�̕���Ƃ��āA�͋��A���ˁA���p�C�A�@�e�̂��ׂĂ��A�����̎l�`�܃��[�g���̕��Ɏ��߂��Ă���B

�@���̐V�C�͏�������ŁA�˒����Z�Z�p�[�Z���g�߂����L���Ă���B

�@��@�e�͎l�Z�~���l�A������Ɠ�Z�~���P���@�e��Z��ł���B

�@��t�g�̕����������A�����̊J�����͊m�ۂł����A�i�[�ɓ��̎ˏo�@�͂Ȃ��A��s�b�O�[�̓��݂̂ƂȂ����B

�@�����āA��s�b�ɂ͔���~���̑��b�傪����ꂽ�B

�@�ĊC�R�́A�{�͂̋N�H�ɐ旧���A�V���ɂb�u�a�Ƃ����͎�ޕʋL��������A�{�����u�G�Z�b�N�X�v���ȑO�̂b�u�Ƃ͕ʂ̋敪�Ƃ����B

11 �d�h�����u��P�v top

�@���{�C�R����s�b�h�����l�������̂́A���O��N�i���a�\�l�N�j�̂��Ƃ������B

�@���̔N����n�܂�����l���R���[���v��ɂ́A����́u��a�v�^�̎O�A�l�Ԋ͂Ɠ����ɁA��ǂ̑�^���u��P�i�����ق��j�v�i�r���ʓ�O�Z�Z�m���j���ӂ��܂�Ă����B

�@�{�͍͂ŏ����̔����͊����H���Z���[�g���A�������܁Z���[�g���ƒ�߁A���͈̔͂Ɍ�����܃~���̑��b���A�܁Z�Z�L�����e�̋}�~���U���ɂ��ς�����悤�H�v�����B |

���{�̋��ŏ��߂đ��b��s�b���̗p�����u��P�v

|

�@���̑��b�����H�̑O��[�ɂ̓��t�g�������A���̃��t�g�̔�s�b�ʂɂ͌܁Z�~���b��������߁A���̏d�ʂ͈�Z�Z�g���ɂ��Ȃ����B

�@���̂悤�Ȕ�s�b��̏d�ʑ����ɂ��g�b�v�E�w�r�[������邽�߁u�Ē߁v�^�̑D�̂����������A�b��w�������A�[������A�D�����A���Ђ낰�����A�@�֔z�u��O������̓�ǂȂǂ́A�قƂ�Ǔ����������B

�@�D�̏�̏㕔�\�����́A��b�����Ⴍ�Ȃ����̂ŁA�͎�O���s�b��܂ʼn������A���{�^���ł͏��́A�����ėB��̃n���P�[���E�o�E�����Ƃ����B

�@���˂��A�����悤�ɑD�̑����ɂ��X�Ύ��ɂ́A�ݗ��̉��������˂ł͊C���Z���̋��ꂪ����̂ŁA��������{�̋��Ƃ��Ă͏��߂āA�������˕��u�̃A�C�����h�^�͋����̗p�����B

�@���{�̋��ŁA���̃X�^�C���ƂȂ����̂́u��P�v�u����i�Ђ悤�j�v�u�����i�����悤�j�v�u�M�Z�v�̎l�͂����A�e�͂Ƃ��r���̌��ʓI�r�o�ɂ��A��s�b���[�����̗��C��������邽�߁A���ˏ㕔���O���ɓ�Z�x�X�����Ă������B

�@����͐��E�œ��{�̎l�͂����̂��̂ŁA���͕ċ��u�i�E�e�E�P�l�f�B�[�v�ɂ��̗p���ꂽ�B

�@�u��P�v�̔�s�b�h���Ɏg�p���ꂽ���b��̑̐ς��v�Z����ƁA��Z�~��܁Z�~���E����܃��[�g��������܁Z�������[�g���ɂȂ�B

�@���̐��l�ɍ|�S�̔�d���E�����i���a�\�Z�N���ׁj��������ƁA���l�O�g�������b��d�ʂƂȂ�B

�@���ۂ́A�V��̑��b�Ȃǂ����Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A���邭��O�Z�Z�g���������������m��Ȃ��B

�@���{�C�R�̌ւ����ŐV�s�͑��쒀�́u�[�_�v�̊�r���ʂ���Z�����g������������u��P�v�́u�Ē߁v�ɂ���ׁA��s�b�Ɋ͑��쒀�͈�Ǖ��̏d�ʂ��ڂ��Ă������ƂɂȂ�B

�@���̂��ߑ��̖ʂł́A�A�����p�C����̕W���z�u���̗p�ł����u�����v���Ȃ݂̘Z�����ƂȂ����B

|

|

�@�������A���̏��a�\�l�N�x�v��͂���́A�C�g����������������Ō��a�̏������A�e�ۏd�ʂ̌y���V�^���p�C���̗p���ꂽ�B

�@���̖C�́u��a�v�^�O�A�l�Ԋ́A�u��P�v����ɉ����v��ł̏d���m�́u���Y�v�u�H���v�A����ɂ����q�́u�H���v�^�A����������͏��m�́u�嗄�v�Ȃǂɓ��ڂ܂��͑������\�肳�ꂽ�B

�@�㔪���Z�܌��a��Z�Z���`�A�����p�C�Ɩ��t����ꂽ���̐V�C�́A�I�풼�O�ɂ킸����傾�����������A���{���R�̈�܃Z���`���˖C�������A���풆�Ɋ����ŗD�G��C�������B |

�u��P�v�Ƃ��Ȃ��V�^��12.7�Z���`���p�C�𓋍ڂ���

�u�H���v�^�̋쒀�́u�ƌ��v

|

�@���l�ɁA��@�e�������v��ł͓�܃~���A�����l�Q�A��l���Ɠ`�����Ă���B

�@�q���͂̐��@�́u�Ē߁v�u��P�v���ŏ[���ł����Ă��A��s�b�h���̓O���A���̏[�����l������ƁA�����ł�����́A�����Ƒ�^�͂ɂȂ��Ă��܂��B

�@���{�C�R���A���a�\�Z�N�Ȍ�̌v��Ō������Ă������́A���c�[�D�����̃����Ȃǂɂ��A�l���܁Z�Z�Z�g���^�O�ǂƓ`�����Ă���B

�@�����u��P�v�́A���ɍŌ�܂Ő����c�����ƍl�����Ă����B

�]���āA�q��R���Ɣ��e�͒萔�̓�{�𓋍ڂ��Ă���A���͋@�ւ̕⋋�@�\����������Ă����B

�@���̍��̍q����ł́A��s�@�̍U���͈͓͂�Z�Z�\�i��O���Z�L���j�A���ǂ̋�ꂩ�甭�i�����O�Z�Z�@��������s�@�̑�Q�œG�͑����P������Ƃ������Ƃ��A���{�C�R�̐헪�������B

�@��������A�G�@�̍s�����O�ɋ��Q�������A�������Ԓ��p��n�Ƃ��ēG���U������A�Ƃ����\�z�����܂�Ă����B

�@�~�b�h�E�F�C�C���̍q���ً͋}�����v��̈�Ƃ��āA�������́u��a�v�^��͎O�Ԋ��i����͖��u�����v�j�̉����ɓ�����A�{�͌^�̕����������p���A�l���Z�Z�g���O��̒��^���m�͈�Ǖ��ɑ�������d�ʂ̑��b��������Ĕ�s�b��h�������B

�@���Ƀ��t�g�̓V����b���l�̖h���Ƃ��A����ɔ픚�̏Ռ��ŏ��~���u���̏Ⴗ�邱�Ƃ�h�����߁A��P���ɂ̓��t�g�̓V��̎l�����A�͓�����˂��o���Ă���o�[�œ��ʂɎx����Ƃ����A����\�����̗p�����B

�@����͑Ί͍U���̎�̂��~�T�C���ɂ�������̂ŁA���݂́g�t���b�g�E�g�b�v�h�ł́A���̂悤�Ȕ�s�b�ɑ���d�h���͍l������Ă��Ȃ��悤���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |