|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

2 軍縮条約の落し子たち

大正十一年(一九二二年)、ワシントン海軍軍備制限条約が発効した。

日本・イギリス・アメリカ・フランス・イタリアの五大海軍国の間で批准されたこの条約は、各国の主力艦と航空母艦の保有数に制限を加え、国際間の無益な軍備拡張競争を防止することが目的だった。

たしかに、この条約は戦艦・巡洋艦などの海上打撃戦用の大型軍艦については現状維持の枷(かせ)をガッチリと嵌め、大いに軍縮の効果を発揮できたが、一方、航空母艦については、その兵力拡張に弾みをつけるという、皮肉な結果となった。

と言うのは、前章で述べたように、ワシントン条約のころ、航空母艦は創生期にあった。

従って、各国の保有量を制限するとは言っても、そのルールは、かなりゆるやかなものだったのである。

2 第二次大戦以前の空母建造 top

日・英・米の三大海軍国に限って見るならば、日本海軍と米海軍は性急に事を運び、大型改造艦の使用実績を充分に検討することなく一万トン強の小型空母に着工し、英海軍は充分な研究の上、これぞ航空母艦の決定版と自負する二万トン型の中型空母を建造した。

すなわち、日本海軍は昭和二年度の「最新補充計画」で「龍驤(りゅうじょう)」を起工し、昭和九年度からの第二次補充計画では、一万トン型空母を実質的には五隻建造している。

しかし、「友鶴事件」(後述)という不祥事のため「蒼龍(そうりゅう)」「飛龍(ひりゅう)」の二艦は一二万トン型に設計変更のうえ起工され、大戦中の追加を含め「蒼龍」の準姉妹艦は、合計八隻が着工された。

米海軍では、一九二七年(昭和二年)に一万三八〇〇トン型五隻の建造計画を決定し、第一艦「レインジャー」は一九三四年(昭和九年)に竣工した。 |

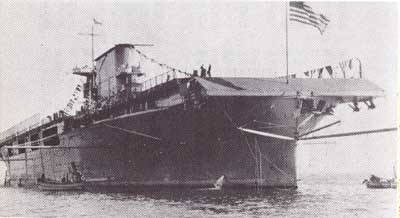

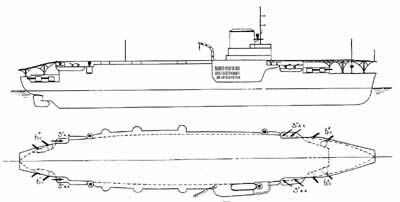

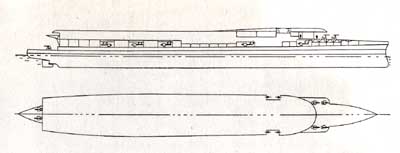

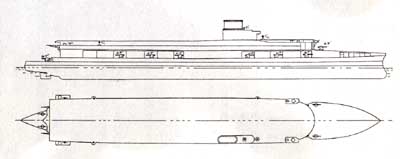

小型空母として設計され竣工した「龍驤」

|

日本海軍の「龍驤」に遅れること一年だった。

しかし、二番艦以後は計画を変更し、ほぼ二万トンの「ヨークタウン」級として二隻を竣工させた。

英海軍の理想的艦型とする「アーク・ロイアル」は、近隣諸国の軍備拡張にそなえて、ほぼ同型の「イラストリアス」級六隻となって開花した。

このような経過を見る限り、各国は二万トン強を航空母艦の標準艦型と見さだめたかに思われた。

しかし、太平洋という世界最大の海洋を挾み対峙する日・米両国は、さらに一まわり大型の空母建造に着手した。

昭和十二年(一九三七年)計画の「翔鶴(しょうかく)」「瑞鶴(ずいかく)」(各二万五〇〇〇卜ン)、第二次大戦の勃発により三二隻という大量建造が認められた「エセックス」型(当初計画二万四〇〇〇トン)である。

さらに、日本海軍は昭和十四年には「エセックス」型より一まわりも二まわりも大きい二万九三〇〇トンの「大鳳(たいほう)」に着工していた。

ワシントン条約発効の一九一七年からの一八年間、いわゆる「両大戦間の谷間」の時代に何が、このような航空母艦の巨大化を招き、また、いかなる建艦上の問題が、これらの母艦建造の上に起こったのか。

そして、第二次大戦に向けて各国は、いかなる航空母艦戦術を準備していたかについて、その詳細を検討してみることにする。

3 条約下の各国空母兵力 top

ワシントン海軍軍縮条約の規程を通読すると、各条文の底流となっている思想が読みとれる。

この条約の基本的な思想は、排水量一万トン以上、主砲口径八インチ以上という二つの条件に適合する軍艦を攻撃的兵器とみなし、この艦種の保有量制限と、一定期間の新造を禁止することで軍備縮小の実を上げ、世界の平和を保持しようとしたものである。

ところが、航空母艦という新艦種を見ると、巨砲にかわる攻撃的兵器として飛行機を搭載しており、また一万トンをこえる大艦も何隻かあった。

そこで、空母についても一万トンをこえる艦について、さらに保有量および単艦トン数制限を加えるという程度のことだったらしい。

何しろ、この時代の飛行機の攻撃範囲は、巡洋艦が高速で二時間航走する範囲、すなわち六〇〜七〇浬(約一二〇キロ)が限界であり、三〇〜三五ノットの高速艦艇に較べ、約一〇〇ノット(約一八〇キロ/時)の飛行機ならば、三分の一の時間で往復できるという程度の能力だった。

後の戦史に見るような、飛行機が、そして、航空母艦が、重装備の巨大戦艦を海上から抹殺する時代が来ることなど、誰も夢にも考えていなかったのである。

空母の単艦トン数の制限について、条文では

《一万トンをこえ、二万七〇〇〇トンをこえざるもの。

ただし、合計基準排水量の範囲内にて三万三〇〇〇トンをこえざるもの二隻以内を建造し得るものとす》

となっている。

論理としては、条約の制限があり、この制約があるために米海軍は、三万三〇〇〇トンの「レキシントン」型を建造した、ということになるが、実際には廃艦転用が決まり、急いで基本計画のアウトラインを作ったら三万三〇〇〇トンに落ちついた、ということであるらしい。

単艦トン数の制限は、どのように決まったのだろうか?

残念ながら、決定についての交渉と、その内容は明らかでない。

ただ英海軍の主力空母である「フューリアス」などの二万トン級と、三万三〇〇〇トン型の中間値をとると二万七〇〇〇トンという数値が出てくる。「両者をたして二で割った」と推論することは大きな誤りではないだろう。

次に保有量制限を調べてみよう。

日本は三隻分八万一〇〇〇トン、英・米は五隻分一三万五〇〇〇トン、フランスとイタリアは二・二隻分六万トンである。

ただし、隻数についての制限はなかった。

なお、この時の主力艦比率を航空母艦に適用すると、フランスとイタリアは一・七五隻分四万七二五〇トンになるが、何かの理由で三万三〇〇〇トン型、二万七〇〇〇トン型各一隻で、六万トンの保有量に収まったらしい。

4 英・米海軍の場合 top

当時、米・英の一万トン以上の空母は、次の五隻であった。 |

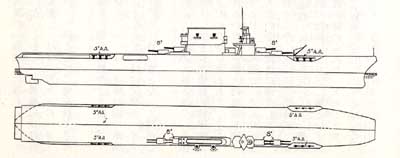

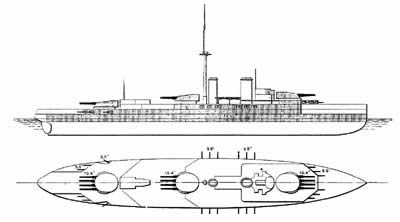

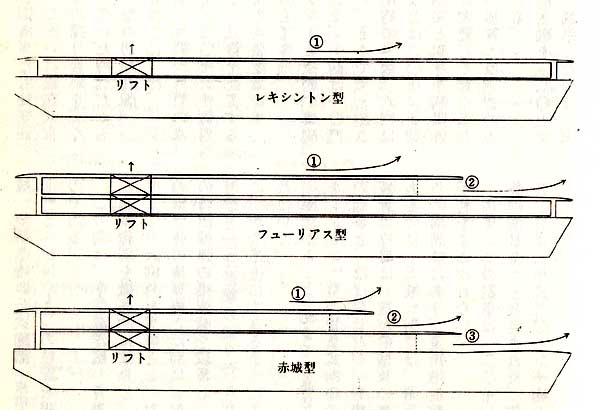

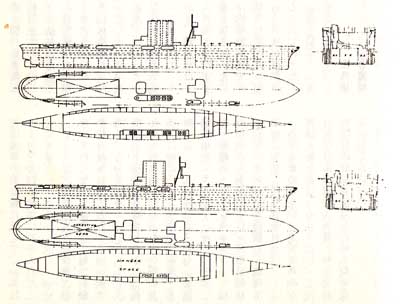

全通平甲板型に改造された

英空母「フューリアス」(上)と「カレイジアス」(下)

|

英海軍 四隻 八万〇三五〇トン

「フューリアス」 二万二四五〇トン

「アーガス」 一万四四五〇トン

「イーグル」 二万二六〇〇トン

「ハーミーズ」 一万〇八五〇トン

米海軍 一隻

「ラングレイ」 一万二七〇〇トン

海軍では艦船新造の場合、特殊用途の支援用や試作の艦船を除き、常に二隻以上で隊を編成できるように考慮して建造する。

そこで、廃艦に予定された現存または建造中の主力艦の中で、各国とも二隻に限り航空母艦への改造が認められた。

英海軍の余裕量は前記のとおり、約二隻分五万四六五〇トンである。

これに「グローリアス」「カレイジアス」の二隻の巨砲搭載型高速巡洋艦が充当された。

各艦二万二五〇〇トンのため、保有枠の残りは九六五〇トンとなり、追加新造は不可能である。

米海軍は、単艦制限ギリギリの三万三〇〇〇トン型を二隻改造すると保有三隻で七万八七〇〇トンとなり、五万六三〇〇トンを余すことになる。

これで二万七〇〇〇トン型なら二隻、二万二〇〇〇トン型を二隻とすれば「ラングレイ」程度の一万二三〇〇トン型を一隻追加して、六隻態勢を保つことができた。

一九二七年(昭和二年)ころ、日本海軍の艦隊整備計画では、航空母艦保有は二万七〇〇〇トン型、一万トン型(条約制限外)各三隻の六隻態勢を保つことになっている。

この当時は、大きなバスケットに多くの卵を入れる形になる大型艦は、一発の被弾で全機能が失われるから、小さなバスケットを多く持つた方がよい、という小型空母による分散主義とでも言うべき意見が世界的なひろがりで力を得ており、他艦種と異なり空母の艦型を、どの程度の大きさにすべきかについては、定見がなかった。

5 大型艦を小型化して空母へ top

日本海軍では、割り当ての八万一〇〇〇トンの中で、米海軍と同じ三万三〇〇〇トン型を二隻建造すると、残りは一万五〇〇〇トンしかなく中途半端になるので、四万トン以上の大艦を、いかに小型化するかが問題となった。

ヘビー級の人が、断食道場などに通い体重を落とすと、ボディー・サイズが変ってくるので、それまで愛用してきた衣服がダブダブで着られないという悩みが起こってくる。

これは、軍艦でも同じことである。

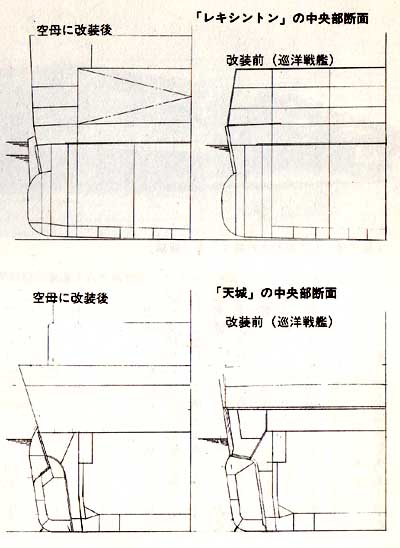

米海軍の「レキシントン」型巡洋戦艦は計画排水量四万三五〇〇トン。

これを空母にするには三万三〇〇〇トンと、四分の一近い一万五〇〇トンも減量しなければならなかった。

日本海軍の場合は、さらに深刻だった。

巡洋戦艦「天城(あまぎ)」型の原計画は、四万二六〇〇トンである。

これを航空母艦にするには二万六九〇〇トンと、三分の一以上の一万五七〇○トンも減量しなければならなかったのだ。

その点、英海軍は一万八六〇〇トン型の高速巡洋艦を二万二五〇〇トンに太らせればよかった。

その太らせ方も五分の一程度の三六四〇トンだから、日・米海軍と較べれば、楽なものだった。

艦の全重量には「天城」「レキシントン」などでは、主砲砲塔関係で六〜七〇〇〇トン、舷側装甲その他で一万トンから一万五〇〇〇トンの重量が割り当てられていたので、一万から一万五〇〇〇トン程度の減量は、それほど困難ではない。

しかし、艦の排水量とは、船体の水没部分の容積のことだから、排水量が減少すれば船体が浮き上がり、まず、計画吃水線を基準に施されている、水線部防禦の位置が狂って具合が悪くなってくる。

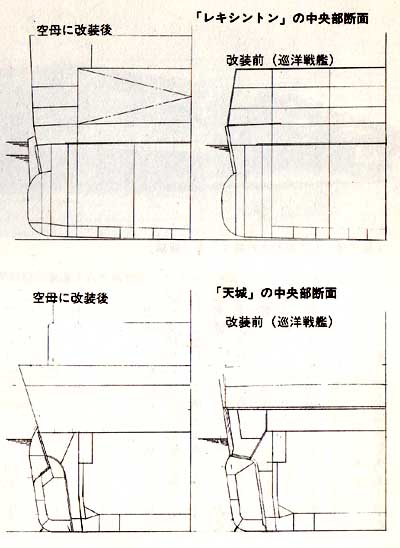

「レキシントン」型では、艦底から三二フィートの高さにある計画吃水線に合せて、中甲板からバルジ上縁まであった厚さ七インチ、幅一〇メートルの水線部装甲を、約二分の一の幅とし下甲板までで止めた。

この水線部装甲は約一五度、内側に傾斜しており、中甲板から最上甲板までは、上部ほど幅がせまくなるように一五〜一七度、内側に傾斜した二・五インチの舷側装甲を装備していたが、この部分は発着甲板で最大幅一三〇フィートになるように改造された。 |

|

なお、飛行甲板は最上甲板の上に、一甲板分の高さを加えて構築された。

空母への改造後の計画吃水線は二八フィート前後で、新しい水線部装甲のちょうど中間の高さとなる。

同時に、飛行甲板など上部構造物の全幅拡大にともない、水線部装甲の外側にバルジを新設した。この程度の艦では、推進器の直径が一二フイート前後だから、四フィートほどの吃水線変動では、問題はなかったと思われる。

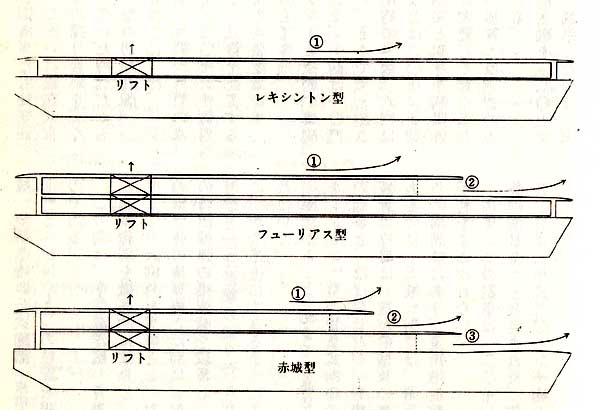

日本海軍の「天城」型では“瘠せる苦しみ”は、さらに厳しかった。

同艦型の高速戦艦当時の吃水は三一フィート、航空母艦にすると、これが二一フィートになるから、一〇フィートも浮かび上がってしまう。

吃水の減少による推進器の効率悪化を防ぐには、どうすればよいか。

日本海軍は、改造する高速戦艦の艦尾を、そのままの吃水としておき、艦首を持ち上げることで、この難問を解決した。

従って、航空母艦として竣工した時の「赤城」の船底は、高速魚雷艇のように前上がりに傾斜していた。

しかし、全長二六〇メートルからの大艦のことだからこの船底の傾斜は約一度だった。

船底を傾斜させると、既製の下甲板、中甲板、上甲板にも傾斜がついてしまう。

そこで、途中の一甲板は、前に進むほどしだいに天井が低くなり、ついには上下甲板がくっついてしまうという“幽霊甲板”が、一甲板分できてしまった。 |

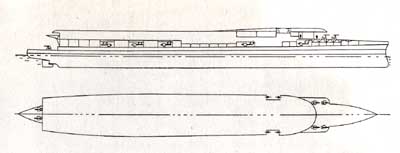

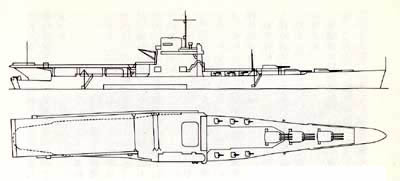

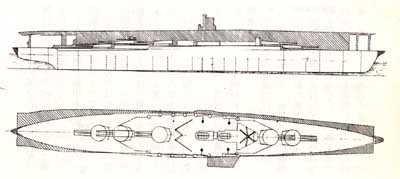

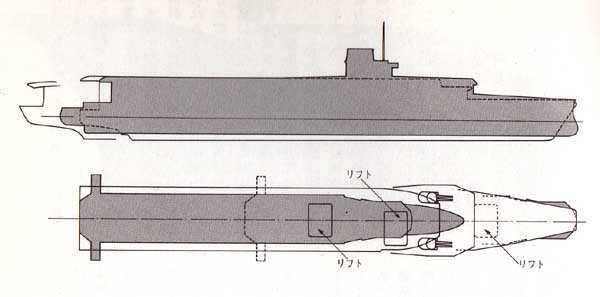

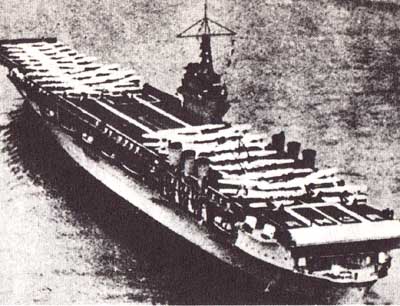

「加賀」とならぶ大型空母「赤城」

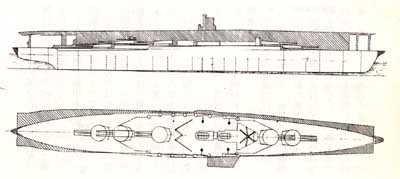

巡洋戦艦「天城」と空母「赤城」の側面。斜線部分は大改装後の「赤城」

|

「天城」型では、さらに艦首尾の水上部分を前後に張り出し、艦の全長を精いっぱい長くしている。

この“幽霊甲板”のアイディアが、三万トン以上の排水量を二万七〇〇〇トン以下に押えこんだキーポイントだった。

大正十二年(一九二三年)の関東大震災のため、横須賀工廠の造船台で建造中の「天城」は龍骨屈曲の大損害を蒙ったので、代艦として戦艦「加賀」が航空母艦に改造されたが、本艦にも同じような船底傾斜の工夫が加えられていた。

6 アイランド型と“雛段(ひなだん)”型

top

理想的艦型の決め手のないままに走り出した日・英・米海軍による空母建造競争は、各国独自の艦容を生み出した。

その艦容の主要な差は艦橋、煙突そして飛行機の緊急発進方式の差が、そのまま外型の差となって現れている。

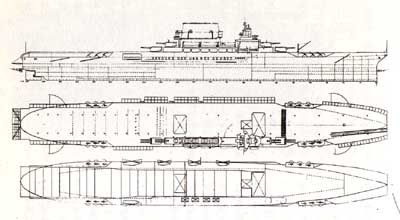

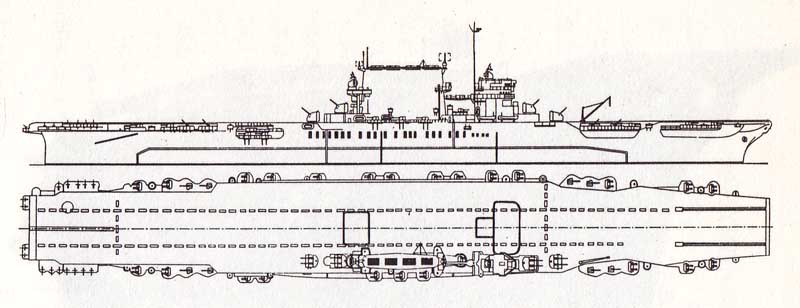

米海軍の「レキシントン」型では、飛行甲板の右舷側、幅約三五フィートの部分に、大型巡洋艦の上部構造物を、ほぼそのまま移設し、左舷側の幅約七五フィートの部分を飛行機の発着に当てるという、単純な発想で設計をまとめている。

上部構造物は、艦首から二〇センチ連装砲塔を背負式に二基四門、続いて艦橋構造物、その後方に背の高い細長い平面型の巨大なシルエットを持つ結合煙突、そして小さな後檣と後部の背負式二〇センチ砲塔二基と続き、世界最大の“島(アイランド)”を形成した。

当初の計画では、このアイランドの前部砲塔群は、同一平面上に一直線に一五・五センチ連装砲塔一基と、四基の一二・七センチ単装高角砲が並び、後部砲塔群は飛行甲板上には設置されず、艦尾の飛行甲板より一段下の位置に、前部砲塔群と同じ組み合せで、両舷六門ずつが装備される予定だった。

しかし、ワシントン会議の結果、各国が二〇センチ砲搭載巡洋艦の建艦競争に走り出したため、前述のような艦容に決定したのである。 |

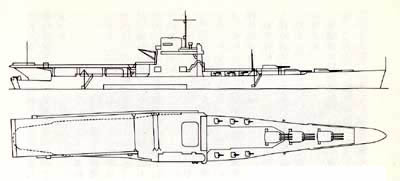

改装前の「レキシントン」

竣工事の「赤城」「レキシントン」の側面比較。斜線部分は「赤城」

|

この「レキシントン」型と日・英の「赤城」や「フューリアス」などを写真で比較すると、「レキシントン」の巨大さが感じられ、飛行甲板の海面からの高さも他艦なみか、それ以上の高さであると錯覚してしまう。

しかし、同一縮尺のスケッチを描いてみるとわかるが「レキシントン」型は、飛行甲板が他国の艦より一甲板分、約四メートル低い。それが前檣楼と煙突を高く見せ、上部構造物に威容を加えているのだった。

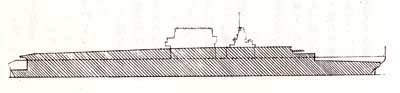

英海軍は、まず「フューリアス」を全通甲板型の本格的な“フラット・トップ”に改造した。

在来の飛行甲板より上部を、すべて撤去し飛行甲板を最上甲板とみなして、この上に艦の全長の四分の三の格納庫を設置した。

そして新設の格納庫の天蓋上を飛行甲板とした。

格納庫の前端は開放されており、この旧飛行甲板を利用して迎撃用の戦闘機を緊急発進させることができるようにした。

“雛段(ひなだん)”型と呼ばれる空母の新しいスタイルが、ここに誕生したのである。

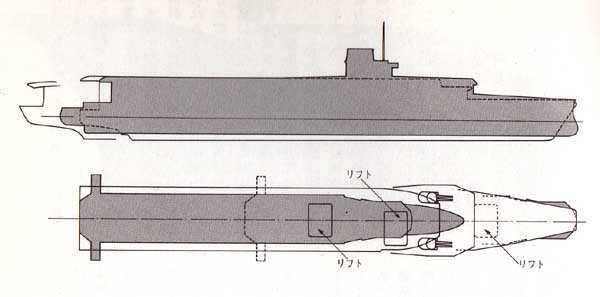

この緊急発進方式においては、日本の「天城」型が三層の発着甲板を持っており、最も優れていた。

このタイプでは、煙突の処理が最も困難な問題である。

「フューリアス」は「アーガス」の例にならい、煙突の排気を艦尾に導き、強力なファンを動かして強制排出するようにした。

後に日本海軍の「加賀」も、同じような艦尾排気方式を採用したが、格納庫内の気温上昇と艦尾部の渦流が、着艦機の操縦を困難にするため、不成功と評価された。

「フューリアス」の実用テストの結果、二、三番艦の「カレイジアス」「グローリアス」は“雛段”型の艦型はそのままとして、右舷に艦橋と煙突を一体とした大きなアイランドが装備された。

面白いことに、この二艦はクレーンのアームを水平にしたような、折りたたみ式の仮設艦橋を艦橋構造物の中段に持っており、出入港や接岸時の左舷側の視野を確保している。 |

竣工時の「加賀」:艦尾にのびた煙突がよくわかる。

右舷20センチ砲は右を指向する

|

7 緊急発進にカタパルト top

この時期の空母として「フューリアス」型のもう一つの特徴は、平射砲を全廃したことである。

日・米海軍が四万トン級の巡洋戦艦を母体としての航空母艦改造だったのに対し、英海軍の三艦は二万トン弱の船体からの改造であるため、巡洋艦との砲戦用には、各舷五基の一四センチ単装砲を装備するという軽兵装だった。

そして、この平射砲も「フューリアス」のみの装備で、後の二艦では一二センチ高角砲に変更されている。

航空母艦から、口径一五センチ級以上の平射砲をすべて撤去することは、対艦砲戦の危険がある海域における、空母による単独強行偵察作戦の放棄を意味しているが、当時の英海軍にとっては、このような作戦の必要性は、ほとんどなかったようだ。

反面、日・米が大型巡洋艦一隻分に相当する片舷八門分の二〇センチ砲を搭載したことは、空母による強行偵察の意図を持っていた証拠と言えよう。

「赤城」と英空母「カレイジアス」の比較。半調部分は「カレイジアス」 |

英・米海軍の空母に装備されており、日本の航空母艦に装備されなかったものは飛行機用のカタパルトだった。

このカタパルトの研究は、米海軍が最も進んでおり、空母第一号の「ラングレイ」から装備されていた。

艦首右側の飛行甲板上に一基で、「レキシントン」型も同じ方式を採用した。

英海軍でも「カレイジアス」「グローリアス」の二艦からは、艦首飛行甲板上に二基ずつ装備されている。

航空母艦には、各国とも数機の水上偵察機を搭載していた。

その理由は、乗員の訓練用と作戦初動時の索敵用と伝えられているが、母艦碇泊時の離着水の長所も買われて、連絡用にも使用されていたらしい。

広漠たる洋上を、車輪付き飛行機が飛んでいれば、近くの海域に空母のいることを敵艦に知られてしまう。

その点、水上偵察機ならば戦艦や巡洋艦も搭載しているから、空母の存在を察知されることはない。

「ラングレイ」「サラトガ」型、「カレイジアス」型などに装備されていたカタパルトは、この搭載水上機の発艦専用だったと伝えられているが「ラングレー」以外の各艦では、艦上戦闘機の緊急発進にも使用されていたようだ。

特に米海軍では「エンタープライズ」以後、格納庫の中に艦の首尾線に直角の左右両舷のいずれにも射出できるカタパルトを装備し、緊急発進用としていた。

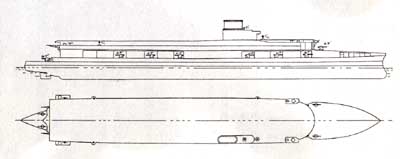

|

飛行甲板の比較。上から一層型、二層型、三層型

|

8 三層の発着甲板を採用した「天城」型 top

巡洋戦艦「天城」の航空母艦への改造作業は、一九二三年から始まった。

この時期、英海軍の「フューリアス」は、雛段式の多層飛行甲板型に生まれかわりつつあった。

全長約二四〇メートルの「フューリアス」に較べれば「天城」は、全長二六〇メートルで約二〇メートル(六〇フィート)も長い。

せっかく格納庫甲板が二段あるのだから、下部格納庫甲板(上甲板)の前扉も開放式として、これも発進用甲板に利用すれば、二倍の機数を緊急発進させられるではないか、という考えが、三層の飛行機用甲板を持つ、日本独自の型式の空母を生み出したようだ。

格納庫甲板を二段にすると、艦の排水量が増加する。 |

前方から見た三層飛行甲板時代の「赤城」

|

そこで、上部格納庫甲板は戦時格納庫と称して、完全な開放型にしてしまった。

前述したように「天城」は、関東大震災の被害により廃棄され、「天城」型としては「赤城」のみが空母へ改造されたのだが、後年 大改装により赤城は、格納庫甲板を密閉型に改造した。

そのためミッドウエイ海戦で被爆し、船体に被害がなかったにもかかわらず、格納庫甲板以上の部分を消火できず、ついに友軍の魚雷で処分されてしまったのである。

もし「赤城」が、新造時のような開放型格納庫甲板だったなら、米空母「フランクリン」の戦例のように、火を消し再び祖国に帰れたのではなかろうか。

戦艦「大和」のように、日本海軍造船官主流派は軍艦の防禦と言えば、装甲で厳重に囲うことのみを考えていたので、間接防禦や格納庫甲板開放構造などの研究が米海軍より遅れており、被害を蒙ると沈みやすいことが、太平洋戦争時代の日本海軍艦艇の特徴となってしまっていた。

残念なことであった。

|

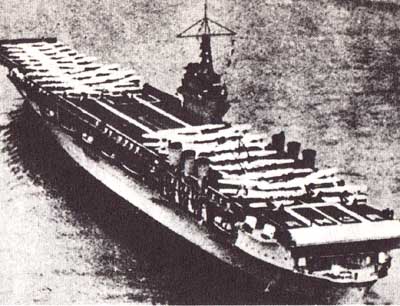

改装後の「レキシントン」

|

9 強力な砲煩兵装を搭載 top

二〇〇隻近い世界の“フラット・トップ”の中で最大口径砲を搭載したのは、米国の「レキシントン」「サラトガ」、日本の「赤城」「加賀」の四隻だった。

「天城」型の設計でも、多くの案が検討されたが、最終的には、よく知られるスタイル、発着甲板を三段とした艦容で、中段の発着甲板の出口両舷に二〇センチ連装高角砲各一基四門を配置する方式に決定された。

この配置だと、艦首方向には「レキシントン」型同様に砲四門を指向できるが、舷側方向と艦尾方向への威力は無に等しい。

そこで艦尾両舷側に二〇センチ単装砲塔を各六基、計一二門を配置した。

この配置では後方に二門、左一〇度から右一〇度以内を除き四門、さらに、左右三〇度以外の広範囲に対しては八門を指向でき、「レキシントン」型と、ほぼ同等の主砲射界を確保することができた。 |

「レキシントン」型の初期計画2種

|

この時代は、各国海軍とも秘密保持は厳重でなく、互いに駐在武官を用いて建艦内容の探り合いを、半ば公然と行なっていた時代だから「レキシントン」型の初期計画、一群六門(うち一五・五センチ砲二門、一二・七センチ高角砲四門)、三群一八門の水上打撃力に対して、二〇センチ砲四〜六門を一群とし、三群を配置することで「天城」型の兵装配置がまとまったとする見方もできる。

この場合、ワシントン条約の備砲制限により、二〇センチ砲は一〇門しか搭載できない。

そこで考え出された代案は、艦尾砲の半数、六門は弾薬の揚弾設備などは二〇センチ砲用としておき、砲架と砲身を制限外の一五センチ砲に変更しておくことだった。

「赤城」「加賀」は、この方式で艤装されている。

「天城」型の前部主砲を「二〇センチ連装高角砲」と説明したのは「天城」型新造時の公式図面(横須賀海軍工廠などで作図のもの)の註記を用いたのである。

この砲は、中型巡洋艦「青葉」型の連装砲塔を徹底的に改良し、七〇度までの大仰角を可能とし、対艦用の徹甲弾の揚弾機とは別に、対空用の時限榴弾の揚弾機を設置し、対艦射撃と対空射撃の切り替えが自由に、かつ迅速にできるように工夫されていた。

海面から、この砲までの高さは「レキシントン」型の背負式砲塔の上段の砲塔と、ほぼ同じだが、射撃指揮装置の位置は、「レキシントン」が前檣頂の高所であるのに「天城」型では、飛行甲板の前端両舷にあり、遠距離射撃時は不利を免れない。

後年、この砲塔は「二〇センチ連装砲塔B型」と命名された。砲身は五〇口径三年式二〇センチ砲を使用している。

大型巡洋艦「妙高」型の五番艦以後の四隻は、やや艦型を改め「高雄」型となったが、その主砲には「天城」型のために開発したB型砲塔の使用砲身を口径二〇三ミリの五〇口径三年式二号二〇センチ砲に変更し、所要の改定を施した「二〇センチ連装砲塔D型」を採用した。

艦尾の一二門の二〇センチ単装砲塔は、中型巡洋艦「古鷹」型と、全く同じ砲塔である。

相違点は、装備位置の関係から外側のカバーを外し、舷側から砲身を突き出したに過ぎない。

艦内には砲塔回転部分の床面が、そのまま残されており、射撃に必要な全機構がその床に積載され、床ごと旋回する方式であった。

砲塔名称も「古鷹」型がA型で、「天城」型はA’型と呼称されていた。

10 高角砲も重視 top

日本型空母のもう一つの特徴は、他国海軍の同型艦に比して、いちはやく対空火器の充実に力を入れたことである。

たとえば、前述のように口径二〇センチの大型中口径砲に、対空射撃性能を付与したことも、その一例である。

なお米海軍の「レキシントン」型は、9型砲塔を採用したが、これが最大仰角四一度だったので開戦直後、この二〇センチ砲を四砲塔とも撤去し、三八口径一二・七センチ連装両用砲(最大仰角八〇度)に換装した。

両艦のうち「レキシントン」は両用砲の入手が遅れ、代用に機銃を砲座に仮装備して出撃し、珊瑚海海戦に参加して撃沈された。

各国海軍の対空砲は連装高角砲が常識と思われているようだが、これは実は日本海軍が「天城」型空母の対空防禦計画を樹立した時の発明品だったらしい。

念のために、当時の諸外国の対空砲を調べてみよう。

英海軍の空母では、次の時代の「アーク・ロイアル」(一九三八年竣工)になって、初めて一一・四センチ(四・五インチ)連装両用砲が搭載されてくる。

米国の「レキシントン」型では、艦首尾と両舷の四ヵ所に高角砲座が配置されたが、装備されたのは一二・七センチ単装高角砲、各三門だった。

そして、米海軍が有名な三八口径一二・七センチ連装高角砲の開発に着手したのは「加賀」竣工の昭和三年からだった。

ここで、砲の配置を説明しよう。

上段の飛行甲板の前端、甲板直下の位置に航海艦橋がある。

日本海軍では三段の飛行甲板を上から「ランデドライグ・デッキ」「フライング・デッキ」「アッパー・デッキ」と名づけていたが、この航海艦橋はランディング・デッキとフライング・デッキの中間に、中二階のように設置されていた。

続いて舷側に移ると、各舷とも前方から戦闘艦橋、砲戦指揮所と大きな張り出し部が続いている。

このスポンソンの直後、艦首から全長の三分の一くらいの位置の右舷に、大きな煙突が首を下にして突き出ている。

空母の巨大な煙突を、このような方式で処理したのも、日本型空母の大きな特徴の一つで、諸外国にその例を見ない。

排気は、常に上昇するから、大型ポンプで海水を汲み上げ、シャワーを浴びせて冷却した。

艦の中央部両舷に、艦の復原性能から見ると驚くほど奥行の深い、大きなスポンソンを各舷三ヵ所に設置し、ここに一二センチ連装高角砲が一基ずつ装備されている。

このように艦の中央部に高角砲群を集中配置したことも、日本型空母の特徴となった。

一方、対空機銃については、良い兵器がなかったためもあって、日本海軍の対応は遅かったが、これについては後述する。

緊急発進設備と対空兵装の二点を重視し、その配置要請の制限のもとに、煙突や艦橋位置が処理され、日本型空母のスタイルが決まったと判断できる。

しかし、平常の航海では航海艦橋の使い勝手の良し悪しは、大きく用兵者の評価に反映する。

やがて、航海艦橋改善の要望が高まり、右舷前部のランディング・デッキに小型の塔型艦橋が仮設され、大改装後の小型アイランドへと発展してゆく。

なお、「赤城」「加賀」竣工時の着艦拘束方式は「鳳翔」と同じ、縦型ワイヤー式だった。

米海軍の「レキシントン」型では、この煙突下部の舷側に、二二個の大型給気孔が開いているが「ベアルン」では、艦橋下部から煙突下部にかけての舷側に大きなふくらみを持たし、三〇個の大型給気孔から大量の新鮮な空気を吸い込んでいる。

この空気を煙路に送り込み、排気ガスを希薄にして放出するのである。

また、格納庫甲板内部は、アスベストを主材とした防火扉により、飛行機組立場と修理場に区分されていた。

短艇類の格納にも特色があった。

すべての短艇は、格納庫甲板の外側に吊るされており、その後方の格納庫甲板側壁は大きく開放できて、格納庫内の換気に役立っていた。

12 新型式拘束装置を採用 top

最大の特色は、着艦拘束方式に横ワイヤー式を採用した点にある。

これは、英海軍の縦ワイヤー式に較べると、制動のためには極めて合理的で効率が良かった。

日本海軍は三年後の昭和五年八月に、フランスのシュナイダー社から横ワイヤー式のフュー式制動装置一式を購入し、六年二月〜九月までは「赤城」に、続いて同年十一月以後は「加賀」に装備した。

一方、日本国内でも、萱場(かやば)式制動装置が開発され、昭和六年二月以後「鳳翔」に採用、昭和八年度からは「赤城」に採用された。

なお、昭和九年度以後は各艦とも呉式を採用し、一部の艦では萱場式を併用した。

横ワイヤー式の問題点は、ワイヤーの送り出しにあった。

送り出しがゆるいと制動効果が低く、強いと機体に無理な力がかかり、時には機体破損の原因となる。

フューの発明は、直径七〇センチのドラムの内面に、スプリングのような摩擦片を装備し、この摩擦片の緊締度により制動力を調整する方式で、ドラム両端からの索で一本の横索となり、これを三本配置した。

萱場式は、ワイヤーの両端に油圧制動式のブレーキを用いていたが、両方式とも制動効果が低く、当時の軽く速度の低い飛行機にも不充分だった。

この時代、日本海軍では、二七機の艦上攻撃機の着艦に、一時間以上かかっていた。

ところが米海軍では、二〇秒間隔で着艦するという話が伝わってきた。

二七機収容の所要時間は約一〇分である。

すると、第二次攻撃隊出発までに五〇分あまりの時間差となり、勝敗の分かれ目ともなりかねない。

そこで、本格的に拘束装置の研究が始まり、昭和八年夏頃に、呉海軍工廠電気実験部を中心として「着艦制動装置研究実験委員会」が設けられた。

この委員会で開発されたのが呉式着艦制動装置である。

この方式は、電磁式と呼ばれるもので、捲き込みドラムの内側に電磁石があり、ドラムが一・五回転すると全制動電流が流れブレーキが働く。

着艦機の自重により、ノッチをまわして制動電流を容易に加減できた。

以上のように「ベアルン」に採用された多くの新機構は、航空母艦技術発達史上に、一里塚を築いたのであった。

13 ロンドン条約で新たな制限 top

一九二二年のワシントン海軍軍縮会議は、主力艦の建艦競争に対しては、充分な歯止め効果を発揮したものの、条約型巡洋艦の建艦競争という副産物を生み出した。

そこで、一九二七年と一九三〇年(昭和五年)に、再度の軍縮会議が開かれ、一九三〇年に、ようやくロンドン条約と呼ばれる第二次の海軍軍縮条約が成立した。

航空母艦では、一万トン以下の艦も保有排水量に加算されることになったのが、この条約での主要な改訂点である。

会議前の国防方針により日本海軍は、二万七〇〇〇トン型、一万三五〇〇トン型、一万トン型各二隻を保有し、条約制限いっぱいの八万一〇〇〇トンをみたす予定だったが、「鳳翔」と建造訓令ずみの「龍驤」が、条約の枠内とされたため、建造許容量が一万三五〇〇トン型二隻分から、七〇〇〇トン型一隻分に減少した。

これでは、新造空母には着工できない。

そこで、空母改造用に潜水母艦「大鯨」型三隻(単艦排水量一万トン)を新造し、戦時には三ヵ月で空母に改造することで、一万三五〇〇トン型空母二隻の代換えとすることにした。

後の「龍鳳(りゅうほう)」(旧「大鯨」)「祥鳳(しょうほう)」(旧「剣崎」)「瑞鳳(ずいほう)」(旧「高埼」)の三艦がこれである。

英海軍は、一三万五〇〇〇トンの保有枠に対して「フューリアス」「アーガス」「イーグル」「ハーミーズ」「カレイジアス」「グローリアス」の六隻で一一万四三五〇トンを占め、残枠は二万六五〇トンに過ぎないが、一万トン以下の“フラット・トップ”は在籍しないから、条約改訂による影響は何もなかった。

米海軍は、保有枠を一三万五〇〇〇トン分持っている。

既製艦は「ラングレイ」「レキシントン」「サラトガ」の三隻で七万七五〇〇トン、保有枠は五万七五〇〇トンが残っていたが、一万トン以下の艦はなく、やはり条約改訂の影響は受けなかった。

ロンドン条約の改訂は、日本の小型空母「鳳翔」「龍驤」を制限枠内に組み込むための処置という、不合理なものであったのだ。

この二艦のうち「鳳翔」は特令により、いつでも代艦の建造ができるが、着工したばかりの「龍驤」は、今後二〇年間は正規空母として使用しなければならない。

その危機感が加わり、後述のように搭載機増加の要望が起こってくるのである。

それにしても、一万二五〇〇トン型を正規空母として要求していた日本海軍が、わずか八〇〇〇トンの超小型空母を新造するなどとは情ないではないか、と感じられるが、実は、この時期は世界海軍界では、航空母艦の艦型と規模についての論議が一段落し「大艦少数より、小艦多数が有利だから、今後は二万トンをこす空母は新造されないだろう」とする説が、正論と認められた時期なのであった。

やがて米海軍は、新艦「レインジャー」に着工するが、この艦もまた排水量一万四五〇〇トンの小型艦で、続いて昭和八年からの計画で着工される、日本の新造空母二隻も、排水量一万五〇トンと発表された。

しかし、英海軍だけは、排水量一万八六〇〇トンの予定の改「カレイジアス」型空母二隻が、いずれも二万二五〇〇トンになった経過を踏まえ、昭和四年の着工予定を延期し、二万トン級の理想的空母についての構想を、密かに練っていた。

14 米海軍は航空巡洋艦を企画 top

ロンドン条約には、航空母艦に関し、もう一つの特例が設定してあった。

それは、巡洋艦保有枠の二五パーセント以内に限り《航空機着艦用の台、または甲板を装備してもよい》という条項である。

当時一二〇センチ砲搭載の甲級巡洋艦は日本が一二隻の保有枠を使い切っており、英国は一五隻のうち一二隻を保有、残枠三隻だったのに対して、米国は三隻しか着工せず、六隻分の予算承認艦を含め一五隻の建造枠が残されていた。 |

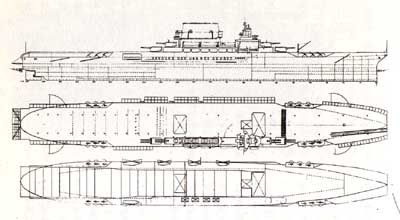

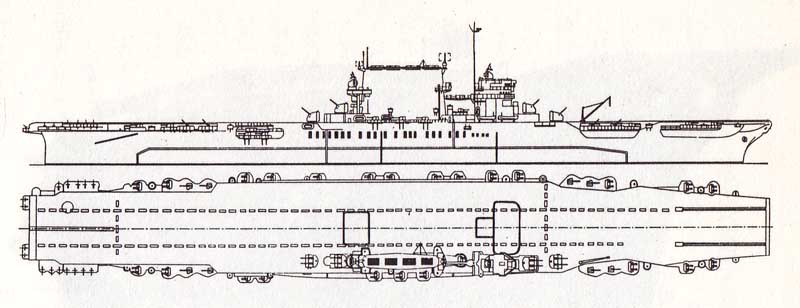

米海軍が計画した航空巡洋艦

|

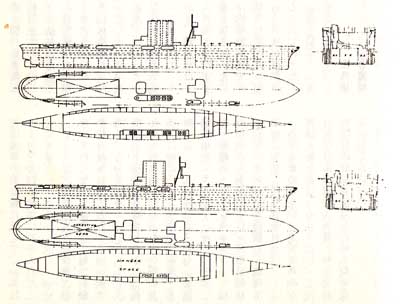

そこで米海軍は甲級巡洋艦三隻分、一万五一六六トンを乙級巡洋艦の枠に組み込み、乙級巡洋艦の残枠を八万トン以上に増大することで、一万トン級航空巡洋艦八隻の建造を企図したのである。゛

なお、米巡洋艦の甲・乙両級の保有枠合計は三二万三五〇〇トン、その四分の一の八万八七五トンが航空巡洋艦の許容枠であるが、乙級の残枠は七万三〇〇〇トン分しかなかった。

米海軍C&R(艦船新造・修理局)が計画した艦型は、七〇〇〇トンが標準たった乙級巡洋艦の艦型を一万トンに拡大し、三連装三基九門の一五・五センチ主砲のすべてを艦首に集中配置し、艦の中央部から後方に長さ約三五〇フィートの飛行甲板を設備するものだった。

「レキシントン」型の建造で、空母に乙級巡洋艦一隻分の機能を合体することに成功した米海軍は、次には乙級巡洋艦に空母機能の合体を企てたのである。

いつの世でも、制約は独創の母である。

米海軍は、この艦の建造に極めて熱心で、在来の巡洋艦の類別記号CA(甲級)、CL(乙級)の他に、新たにCF(航空巡洋艦)を新設したがCFの出現することはなかった。

この計画は、その詳細を見るとわかるが、緊急着艦用艦の建造ではなく、格納庫甲板と飛行甲板に二四機の飛行機を搭載し、飛行機の補給・整備機能を持っていないため、正規空母に対する攻撃型の航空機補給艦のイメージが強く、第二次大戦初期に出現した大型巡洋艦の船体を利用した、軽空母に近い性格だった。

この計画の消滅は、設計思想が航空母艦と巡洋艦の二兎を追う、どっちつかずのものだったからである、と公式には説明されているが、そんなことは計画当初からわかっていたことである。

ロンドン会議の後、日本海軍は甲級巡洋艦兵力対米比率、六隻分の不足をカバーするため、甲級巡洋艦と全く同じ設計で、後に主砲を二〇センチ連装砲塔にかえる前提で一五・五センチ三連装砲塔を搭載した、大型で打撃力の強い「最上」級巡洋艦を建造した。

甲級巡洋艦すら備砲を六門に減じ七〇〇〇トン型とし、隻数の増加を希望していた英海軍が「最上」級に対抗する大型乙級巡洋艦「サウサンプトン」級の建造に乗り出したので、米海軍としても対抗上、航空巡洋艦計画を中止し、大型乙級巡洋艦「ブルックリン」級の建造を決意した、と判断することの方が筋が通るのである。

15 米海軍小型空母「レインジャー」 top

ここで、小艦多数主義の思想のもとに新造された「龍驤」と「レインジャー」について調べてみよう。

米海軍は一九二七年(昭和二年)に、ジュネーブで開催された第二次軍縮会議の決裂に反発して、建艦五ヵ年計画を立案した。

これは内訳は乙級巡洋艦二五隻など計七二隻の新造計画で、五隻の空母が含まれていた。

当時、米国の空母残枠は五万七五○○トンだったが、これに「ラングレイ」の一万一五〇〇トンを加え、五で割った一万三八〇〇トンが、この計画の単艦トン数と発表されている。

しかし、この計画は巡洋艦一五隻、空母一隻の予算のみが成立し「レインジャー」の誕生となった。

この艦の設計が開始されたのは「赤城」および「レキシントン」が着工された年で、これらの大型空母の運用実績が不明のまま、条約の制限による小型空母を、いかに設計するか、の命題に直面したのである。 |

米小型航空母艦「レインジヤー」

|

「レインジャー」は、米空母の伝統となった開放型一段格納庫甲板を継承したものの、ハリケーン・バウも直立煙突も持たず、「ラングレイ」をそのまま近代化した程度の、新味のない艦容となってしまった。

艦容上の特徴としては、右舷中央に小型艦橋を持ち、艦尾両舷に「鳳翔」と同様の起倒式煙突各三本を装備していた。

また、予算上の制約から射出機を廃止し、昇降機(リフト)も、三ヵ所の要求を二ヵ所に止どめ、高角砲すら一二基分の砲座に八基しか装備されていなかった。

空母発達史上における本艦の特色としては、次の三点を挙げることができる。

第一は、飛行甲板後端の船首楼および船尾楼上に、各二基の高角砲を装備したことである。

本艦では竣工の数年後に、この位置の高角砲はすべて前後両舷スポンソンに移設されたが、太平洋戦争中に日・米海軍とも、この位置に強力な対空機銃を装備したことを考えると、なかなか進歩的な着想だった、と言える。

第二は、対空火器として航空母艦としては初めて、大量の機銃を装備したことである。

この機銃はブローニング一二・七ミリ(〇・五インチ)単装機銃で、約五〇挺を両舷に半数ずつズラリと並べて装備していた。

本艦に関する限り、米海軍は急降下爆撃機などに対する防禦として、小口径の自動火器による弾幕を用いる方針だったと思われる。

第三は次の二点である。

格納庫甲板に大きな開放部を片舷五〜六ヵ所ずつ持ち、引戸式シャッター以外には舷側の壁面はなく、この部分をフランスの「ペアルン」のように、短艇類の格納場所として利用している。

大型クレーンを各舷三〜四基装備し、短艇揚収と飛行機の搭載用にも利用した。

このように見てくると「レンジャー」は、量産型第一艦としての性格よりも、その名のごとく新技術に対する“特別遊撃隊(レインジャー)”つまり試作艦としてのイメージが強く湧いてくる。

この「レインジャー」に対し、日本の「龍驤」は、日本海軍航空母艦陣の標準的型式としての性格を、強く持つ艦であった。

「龍驤」の生い立ちは、昭和二年度における水上機母艦「若宮」代艦としての予算成立に始まる。

この時の予算説明では攻撃機一二機、戦闘機六機を搭載する「鳳翔」より一まわり大型の、それでも超小型の航空補給艦(補助航空母艦)として計画された。

そのため初期計画では、一二センチ単装高角砲四基に一四センチ平射砲四基という中途半端な砲煩(ほうこう)兵装計画だったが、竣工時には「赤城」「加賀」での対空兵装計画の成功を踏まえ、急降下爆撃機阻止用に開発された、新型の八九式四〇口径一二・七センチ連装高角砲を片舷三基、計六基一二門も搭載し、さらに一二・七ミリ機銃四連装六基二四挺を搭載していた。

|

|

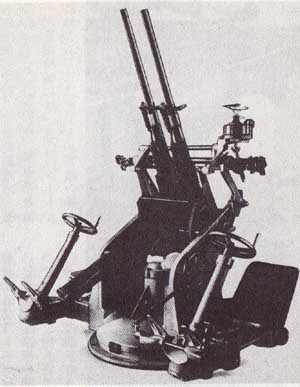

16 多連装対空機銃の登場 top

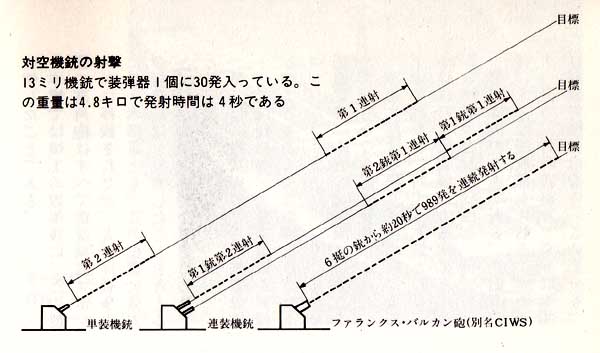

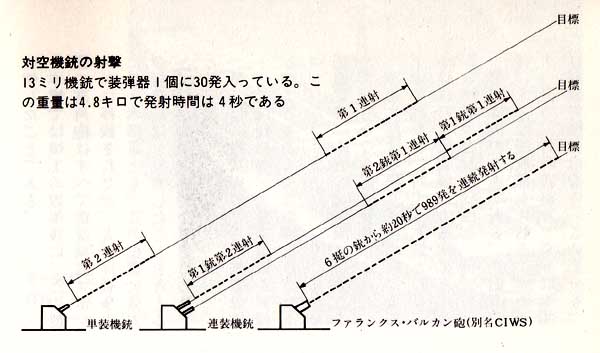

ここで、対空機銃の射線について、説明しておこう。

「龍驤」搭載の一二・七ミリ機銃の制式名称は「保(ホ)式一三ミリ四連装機銃」と呼ぶ。

フランスのホッチキス社製品が原型である。弾丸は装弾器に三〇発ずつ充填してある。

射撃命令が下り、射手が引き金を引くと、約四秒で三〇発が発射される。

すると装弾手が空の装弾器を銃身から抜きとり、装弾器を交換する。

この機銃の発射速度は一分間四五〇発、一銃当たりの搭載弾薬数が三〇〇〇発である。

しかし、装弾器を交換している間は射撃できない。

そこで連装、三連装、四連装から、英海軍のポムポム砲のような八連装まで開発された。

このような多連装機銃では、各銃が同時ではなく、交互に、つまり第一銃が三〇発射ち終わると第二銃、続いて第三銃と射撃してゆけるから、装弾器三〇発で四秒の連続射撃時間が連装では八秒、四連装では一六秒に延び、連続して二一〇発を発射できる計算になる。

対空機銃の傑作と称されたポムポム砲は、口径が四〇ミリで、一三ミリ機銃の約二三・五倍の重量の弾丸を射ち出せるから、一発の弾丸の破壊効果も大きかった。

そのうえ、五○発入りの大型装弾器を使用しており、八連装だから四〇〇発を連続発射できる。

この銃は初速八〇〇メートル/秒、発射速度平均九〇発/分だから一秒に一・五発の弾丸が発射される計算になる。

弾丸相互間の間隔は五三三メートルとなり、四挺一組として交互に発射すれば、弾丸の実質発射速度は四倍の三六〇発/分である。

保式一三ミリ機銃と同一の発射密度を保つことができる。

そして、さらに五〇発を射ち切る時間が三〇秒弱なので、反対側の一基四挺への装弾器装着時間もかせげてくる。

まさにシステマティックで、傑作の名に価いする対空機銃だった。

最近、ミサイル迎撃用の近接射撃兵器として評判のたかい「ファランクス・バルカン」二〇ミリ砲は、このポムポム砲などの設計思想のもとに開発された兵器である。

砲身は六本あり、一分間三〇〇〇発の発射速度(つまり一銃当たり五〇〇発/分)を持っている。

ただし、装弾器は九八九発用なので、約二〇秒で射ち切って 初速は一一一二メートル/秒だから、弾丸は二二メートル間隔で、ならんで飛んで行く。 |

現在、米第7艦隊の中核となっている

超大型空母「カール・ビンソン」の

飛行甲板下の舷側スポンソンに装備された

高性能21ミリ機関砲「ファランクス・バルカン」

|

有効射程は一五〇〇メートルだから、初弾発射後一・三四秒後には一五〇〇メートルにおよぶ、二二メートル間隔の弾丸の長い“竿”が形成されるわけである。

砲側に二基のレーダーがあり、一基が目標を捕捉し、その未来位置を算出する。

別の一基は初弾の行方を追い、未来位置をシミュレイトして目標の未来位置との誤差を、砲の発射諸元にフィードバックして銃身を必要なだけ旋回させ俯仰させる。

言わば、ミサイルに対して一五〇〇メートルの長さの“竿”を振りまわし、これを叩き落とすようなものだ。

現在のミサイルは、電子機器の塊りだから、一発命中すれば、その機能を破壊できるのである。

以上のように「龍驤」の機銃は、六射線分であったが、後年、二五ミリ連装機銃六基一二挺に換装した。

搭載数が半減したわけだが、二五ミリ弾の威力は一二・七ミリ弾に較べて、はるかに大きいので、これは対空火力の増強となった。

昭和七年(一九三二年)三月末の完成を目標に、昭和四年九月二十五日に「龍驤」の建造訓令が発せられた。

格納庫甲板一段、搭載機一八機の「補助航空母艦」として建造訓令された同艦は、ロンドン会議により、制限艦艇に格上げとなった。

その結果、軍令部が腹づもりしていた、一万三五〇〇トン型航空母艦二隻の新造計画は破綻を来してしまった。

何とか、「龍驤」の搭載機数を倍加できないだろうか?

無理を承知の軍令部のこの要請を、艦政本部第四部設計主任・藤本喜久雄は引き受けた。

彼の胸には、在来の造船理論の枠外にある、新造船理論に対する自信が、満ちあふれていたのだ。

後年、戦艦[大和]が被雷し、厳重な防禦設計の盲点を衝かれ、三〇〇〇トンもの浸水を招いたことがあった。

藤本は当時の建艦技術では、装甲鈑による直接防禦を重視すれば、このような被害が起こり得ることを、有名なジュットランド海戦の戦訓から予測し公表している彼は、間接防禦を一心に研究したほどの先覚者だった。

「龍驤」の設計変更についても、充分な自信をもっていたようだが、新理論には、新しいネックも発生するものである。

有名な「友鶴」事件により、心労からついに藤本は鬼籍に入り、彼の理論も約三〇年間の暗黒時代を迎えることになった。

近年になり、コンピューター・シミュレイションなどによって「友鶴」事件の発生は、造船理論よりも操艦不備に、その因を求めるべきだ、とする評価が高まっているが、これについては後述する。

訓令から一年後、「龍驤」の改設計がなり、昭和五年八月二日に、搭載機を倍増し、艦上戦闘機一二機、艦上攻撃機二四機とし、昭和七年十一月末を完成予定とする新しい建造訓令が発令された。 |

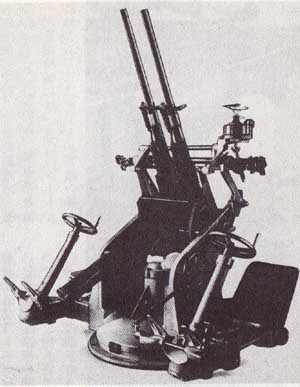

日本海軍の連装25ミリ機関砲。

これはフランスのホッチキス社の製品を

原形としたものである。三連装のものも作られ、

これらは日本海軍の主力対空火器として

艦艇に多数が搭載された

戦艦「大和」の25ミリ高角機銃連装砲塔(テスト用)

|

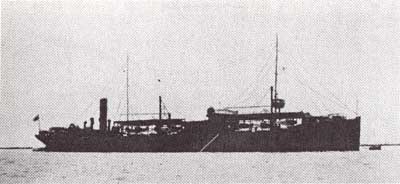

17 第一航空戦隊上海沖に出撃 top

空母の最初の実戦参加は、日本海軍の手によってなされた。上海事変においてである。

昭和七年(一九三二年)一月二十八日、上海の日本租界が中国軍の攻撃を受け、上海事変が勃発(ぼっぱつ)した。

当時、この方面に急派された航空兵力は、水上機母艦「能登呂(のとろ)」搭載の一四式水上偵察機(三座)六機に過ぎなかった。

「能登呂」飛行機隊は、ただちに爆撃に飛び立った。

しかし出撃機は、わずかに二機だった。

それでも、母艦「能登呂」は主戦揚である上海市閘北(こうぼく)の至近距離を遊戈(ゆうよく)し、一日のうちに二機あるいは三機の兵力を、一〇回にわたり出撃させ爆撃を行なった。

上海事変当初の戦闘は、数万の敵部隊の三方向からの攻撃を、三〇〇〇名たらずの上海特別陸戦隊が支え抜くという、過酷なものだった。 |

水上機母艦「能登呂」

|

このため、さっそく連合艦隊から、虎の子の第一航空戦隊「加賀」「鳳翔」および四隻の駆逐艦が上海に分派された。

世界最初の空母機動部隊の作戦であった。

「加賀」は六〇機、「鳳翔」は一五機、合計七五機の艦上機が戦場に到着したからには、一日に延べ数百機の飛行機が戦場上空を乱舞し、たちまち、上海地区の地上戦闘は日本軍に有利に展開した、と考えたくなる。

ところが記録によると、攻撃機九〜一二機、戦闘機三〜六機をもってする攻撃に止まっていたのである。

それは、何故だったのか?

日本海軍では、複数の軍艦からなる部隊を「戦隊」と呼んでいた。

航空母艦と警戒駆逐隊とで編成した部隊は航空戦隊である。

日本海軍の連合艦隊に、初めて航空戦隊が誕生したのは昭和三年(一九二八年)四月一日だった。

この部隊は第一航空戦隊と呼ばれ「赤城」「鳳翔」の二空母と、二隻の駆逐艦で編成されていた。

しかし、母艦が竣工したものの、搭載飛行機の予算は、緊縮財政のため大幅に削られてしまっていた。

このため第一航空戦隊は、七五機の定数に対して、搭載できたのは三〇機に過ぎなかったのである。

「鳳翔」の場合、定数一五機に対して一〇式艦上戦闘機六機、一三式艦上攻撃機六機と、八〇パーセントの充足率だから、まずまず我慢できるとしても、日本海軍最大の全長を持つ二万七〇〇〇トンの巨艦「赤城」には一〇式艦上戦闘機三機、一三式艦上攻撃機九機、計一二機しか搭載されていなかったのである。

この頃の日本が、そして日本海軍が、いかに貧乏だったかを計り知ることは、今となっては困難なことだが、これが日本海軍の実情だったのだ。 |

一○式艦上戦闘機

|

米海軍の「レキシントン」「サラトガ」「ラングレイ」「レインジャー」の写真を見ると、飛行甲板に一〇〇機に及ぶと思われる機がギッシリ並べられている。

ところが、三段甲板時代の「赤城」「加賀」の飛行甲板に満ちあふれるほどの飛行機を搭載した写真が、残されているだろうか。

残念ながら、そのような写真を見たことはない。

せいぜい二〇〜三〇機がならんでいる程度だ。

18 兵力不足の空母飛行機隊、善戦 top

上海事変の時には、第一航空戦隊は「加賀」「鳳翔」にかわっていたが、その搭載機は、決して定数を満たしてはいなかった。

「鳳翔」は三式艦上戦闘機六機、一三式艦上攻撃機六機の計一二機、「加賀」は三式艦上戦闘機九機、一三式艦上攻撃機二四機の計三三機たった。両艦を合計すると四五機、充足率は六〇パーセントである。

当時の中国空軍の実勢力は五〇〜七〇機と伝えられている。士気もなかなか高く、彼我の間で何回かの空中戦も行なわれた。

特に二月二十二日の空中戦は、日本軍用機による撃墜第一号を記録して有名である。

この日、「加賀」の攻撃機三機の小谷隊、戦闘機三機の生田隊が、上海の公大(クンタイ)に仮設した前進基地から出撃した。

そして蘇州(そしゅう)飛行場上空に達した時、上昇中のボーイングF4B-1戦闘機一機を発見した。

敵機は攻撃機隊を強襲し、一番機に命中弾を与え、後席の旋回機銃で応戦していた攻撃隊指揮官・小谷大尉を戦死させた。

幸いに乗機は無事に帰投できた。

この敵機に対し我が戦闘機隊は、一〇〇メートルにまで接近して射撃を加え、空戦二分にして、これを撃墜した。

この敵機のパイロットは二十七歳の米陸軍予備中尉ロバート・ショートだった。

なお、この日の飛行時間は出撃から帰投まで、わずか九五分だったことからも、当時の飛行機の性能が推測される。

上海〜蘇州間は約一〇〇キロ、後に中国空軍の前進基地となり、我が航空隊の猛襲にさらされる抗州は、約二〇〇キロの地点にあった。

充足率不足で、わずか四五機とは言え、訓練精到の我が海軍航空隊の威力は大きく、四面すべて敵の外地において、上海特別陸戦隊がその司令部を死守できたのも、陸軍部隊が到着後、ただちに迅速な戦果拡大を図れたのも、一に海軍航空隊奮闘の賜物と、その功績は高く評価された。

top

**************************************** |