|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7

1 大艦巨砲への後退

それは、太平洋戦争が終ってから一〇年以上もたった、昭和三十年代のある日のことだった。

当時、市ヶ谷にあった防衛庁防衛研修所戦史室(現、戦史部)に、桜田門にある警視庁の遺失物係から電話があり、やがて赤錆だらけのロッカーが一個とどけられたてきた。

警視庁の係官の話によると、霞ヶ関の元海軍省の建物の地下にあった、巨大な防空壕の埋め立て作業中、その奥から発見されたのが、このロツカーであり、その中には真っ赤な表紙の公文書がギッシリつまっているという。

1 地下壕からあらわれた極秘資料 top

日本陸海軍は、太平洋戦争が敗北と決まった日に、軍はもとより関係官庁から民間工場まで、ありとあらゆる範囲に対し、軍隊と兵器に関係のある、一切の書類を焼却するよう命じた。

戦史室では、おりから公刊戦史一○○巻の制作中であったが、このための体系的な公式資料が極めて少なく、特に国防方針、軍備計画、およびこれに準ずる資料の不足に悩んでいた。

そこでさっそく、このロッカーを開いてみると「国防所要兵力研究(昭和五年~七年)の経緯」をはじめ、約七〇点の昭和十二~十六年度の第一級の軍機資料が、ゾロソロと出てきた。

以後、この資料は「霞ヶ関資料」と仮称され、関係者以外は閲覧禁止の資料として、研修所資料室の奥深くしまいこまれたのだった。

ところで、この資料の第十八号には「昭和二十五年度帝国海軍戦時編制案」が含まれていた。

原案には、昭和十六年一月七日に海軍軍令部総長の決裁を得た、と記されているから、これこそ、まさに、太平洋戦争の始まる約一年前の日本海軍の一〇年計画そのものである。

その細目については、この章の末尾に転載した。これと太平洋戦争の始まった時の日本海軍の所有艦艇数を比較してみると、この一〇年計画がいかに雄大なものであったかがわかってくる。

では、その比較を試みてみよう。

まず、本書の主人公「大和」を祖とする超大型の大砲をもったグループを“超戦艦”と名づけて抜き出してみよう。 |

防衛庁防衛研修所戦史部に

保管されている 「霞ヶ関資料」

|

超戦艦

開戦時 ○隻 建造中四隻

建造計画 建造中四隻を含め一一隻

次に在来型戦艦のうち、三〇ノット以上のものと、新型の三〇センチ砲搭載の“超重巡洋艦”を、高速戦艦というグループで集めてみよう。

高速戦艦

開戦時 四隻(金剛型)

建造計画 六隻

ただし「榛名」「霧島」を廃艦にするため、最終保有数は八隻、このほかに在来型の「陸奥」から「扶桑」までの低速戦艦六隻は、そのまま使用している。

では、近代戦の花形、航空母艦は、どうだろうか?

中・大型航空母艦

開戦時 六隻

建造計画 六隻

ただし「赤城」「加賀」は第二線に落ちるので実数一〇隻

艦隊を護衛するための防空用航空母艦では、どうだろうか?

小型航空母艦

開戦時 四隻(建造中および改造中五隻)

建造計画 建造および改造中に一隻追加となる |

太平洋戦争中の主役が、航空母艦を中心とした「高速機動部隊」と呼ばれる一群の艦艇であったことを考え合わせると、開戦の直前に策定されたこの一〇年計画は、その最大の重点が空母より、超戦艦一一隻の建造にあったことがわかる。

この計画の決裁された数ヵ月前、太平洋上の演習で「長門」「陸奥」以下の戦艦戦隊は、四方から必殺の魚雷を抱いて連続的に来襲した中型攻撃機の襲撃を回避できず、飛行機から発射された演習用魚雷の頭部の灯火が、次々と各戦艦の艦底をくぐり抜けたため、演習審判官から「連合艦隊は一方的に全滅」と宣告されたことがあった。

開戦前、すでに飛行機の攻撃能力が、戦艦の防禦能力を大きく上まわっていた事実を知っていながら、なぜ当時の海軍首脳部は、このような戦艦重視の大建艦計画を決裁したのだろうか?

いままで多くの人々によって語られてきた戦艦「大和」ではあるが、いまだかつて、その出生の秘密について語られたことはなかった。

悲劇の戦艦「大和」の一生を語るためには、まず、その出生の秘密から語らねばならない。

そして、その秘密を解く鍵は、飛行機優位を承知の上で、多数の大戦艦の建造計画を決裁しなければならなかった海軍部内の、当時の事情の中にかくされているにちがいない。

この隠された事情を明らかにするためには、日本が戦争への第一歩を踏み出した、昭和六年の満州事変の時代にまで、さかのぼらなければならない。

2 昭和六年、危機に立つ日本 top

約五〇年(八四年)前、昭和六年(一九三一年)当時の日本は、資源も少なく技術力も貧弱で、経済力の弱い貧乏国であった。

この時代の日本を知るために年表から、いくつかの事例をさがし出してみた。

まず、「マダムと女房」という映画が封切られている。これは日本で初めてのトーキーであった。

東京の有名な建造物では、東京駅前の東京中央郵便局や銀座四丁目の服部時計店、今の和光が建てられている。

中島飛行機(現・富士重)という会社が創立されたのも、この年であった。

「酒は涙かため息か」「待ニッポン」「丘を越えて」などの流行歌が当たった年でもある。

一方、この時代の日本では、国枠主義が盛んだったので、神武天皇いらいの歴年であるとされていた皇紀が年号とともに使われていた。

昭和六年は、また皇紀二五九一年である。

そこで、この年に制式化された兵器に対しては「九一式」という制式名称を与えていた。

この名称を持つ兵器の一つ、陸軍の「九一式戦闘機」は、胴体から上に突出した支柱によって支えられた(パラソル型)主翼を持つ、日本で初めての単葉戦闘機であった。

そして、その前年に海軍が制式化した「九〇式艦上戦闘機」は自重一トン、複葉、四五〇馬力の発動機で最高速力は一四二ノット(時速二六三キロ)であった。

当時、陸軍機は陸上の距離に合わせて速力表示をキロメートル/時を用いていたが、海軍機は海上を飛ぶので艦船と同様にノット(節)を単位に使っていた。

一ノットとは一時間に一浬、すなわち一八五二メートルを進む速力である。

現在の戦闘機、たとえば航空自衛隊の国産F-1支援戦闘機の最高時速が一七〇〇キロであるのと比較すれば、おそろしく低速であるが、要するに昭和六年というのは、そういう時代であったのだ。

ところで、この時代、海軍軍縮条約によって日本海軍は、対米英六割という劣勢比率をおしつけられていた。

そこに満州事変が発生し、世界中から侵略国というレッテルを貼られた日本は“世界の孤児”になってしまった。

そして、まさかと思っていた対米戦争が、目の前の現実として、明日にも起こりかねない様相になってきたのである。

後年の史家は、この時の国際情勢を「一九三二年の危機」と呼んでいる。

当時、世界中の軍事専門家は「六割海軍は、かならず敗れる」と信じていた。

その理由は、次のような計算で説明される。

勢力一〇〇の艦隊と六〇の艦隊が交戦する。

第一ラウンドで一〇〇の艦隊は、相手に自分の勢力の一割、すなわち一〇の打撃を与え、六〇の艦隊は、同じく相手に六の打撃を与えたとする。

すると、その後の経過は、どうなるか?

すこし数字を並べてみよう。

|

合戦前

第一回戦闘後

第二回戦闘後 |

一〇〇

九四

八九 |

六〇

五〇

四二 |

つまり、二回の戦闘で劣勢海軍の力は、敵に対して半分以下に落ちてしまうという計算になる。

これが一〇〇対七〇なら、どうなるだろうか?

|

合戦前

第一回戦闘後

第二回戦闘後

第三回戦闘後

第四回戦闘後 |

一〇〇

九三

八七

八二

七八 |

七〇

六〇

五一

四二

三四 |

このように、一割ふえただけで、力の比率が前の例と同じに落ちるまで四回は戦える。

従って、戦争の道具である軍艦さえ七割以上あれば、戦略や戦術、また、訓練や技術により、勝利をつかむチャンスはあるかもしれない。

しかし、六割海軍では質の向上につとめても、絶対に勝てるチャンスはない。

これが「六割海軍は、かならず敗れる」という論理の裏づけであった。

日本海軍が、対米六割の劣勢比率を押しつけられたのは、何もこの時代に始まったことではない。

約一〇年前、大正十年(一九二一年)のワシントン海軍軍縮会議のときに日本海軍は、戦艦と大型航空母艦で対米六割を押しつけられた。

そこで、日本海軍は条約制限外の巡洋艦・駆逐艦・潜水艦を充実させることで主力艦の劣勢比率を補う戦略をとり、この方策は成功した。

列国では「一九三二年の危機」において、アメリカが日本に宣戦布告できなかったのは、条約制限ギリギリの一万トン級巡洋艦の隻数が、圧倒的にアメリカに不利であったためだ、と噂している。

そして、満州事変まで、アメリカ海軍は条約の制限量いっぱいまで軍艦を建造することに熱心ではなかったから、日本側も比率は比率、実力はまた別、といくらか安心はしていた。

それでも、昭和五年のロンドン会議で、軍令部の主張が全くとおらず、巡洋艦、駆逐艦、そして潜水艦にまで建造制限が加えられるにおよんで、軍令部、つまり戦術を担当する部門の権利である兵力量決定に、内閣や軍政部門の長たる海軍大臣が枠をはめるような軍縮条約を外国と結ぶのは、軍令部が天皇から預っている権利、つまり統帥権を犯すものである、という声が海軍の内外から起ってきた。

いわゆる「統帥権干犯」問題である。

3 日本海軍の戦略と建艦計画 top

国際条約は国と国の約束、言うなれば外の事、そして、統帥権干犯問題は家庭の事情である。

そこで、この一件は内閣と海軍との秘密協定によって解決された。

この協定の第一項は、軍縮条約満期の昭和十一年以後は、対米英対等比率でなければ、二度と海軍軍縮条約は締結しないという約束だった。

第二項は、量の劣勢を質で補うために、現在所有している軍艦の近代化改装の費用には、いくらでも予算を出そう、ということだった。

だが、海軍当局にとってみれば、軍艦の近代化という、質の向上とて限界はある。

なんとか、ここは一番「王手、飛車とり」の名手を考え出さねばならない、と全海軍が熱心にその方策に取組み、いくつかの名手が出てきた。

太平洋戦争の始まった日、ハワイのパールハーバーを攻撃した特殊潜航艇の発明も、その対策の一つであった。

そして、この時の検討から、やがて世界海軍を驚嘆させた酸素魚雷の発想も現われてくる。

ハワイから日本近海までの米艦隊の遠征は、約一週間かかる。そこで、敵艦隊の航海速力よりも、水上では高速力のでる潜水艦を開発し、敵のハワイ出撃と同時にこれを水中から攻撃し、夜は水上を高速で航行し敵艦隊の針路の前方に先まわりし、翌日の日中に再び水中攻撃を加える。

この繰返しによって、一隻また一隻と、敵主力艦を葬り去ろうとする、潜水艦による漸減作戦も、この時期に考え出された。

古今の戦略の教えるところ、両軍主力部隊のあいきそう決戦場に、いかに多くの、そして良質の艦隊を集め得るかによって、勝敗は決まってしまう。

そこで平時から、補給も整備も訓練も、決戦部隊へはすべて最高のものを、可能なかぎり最大限に集中し、内地防衛などの後方部隊は、すべて第二線級のもので我慢する。

つまり「決戦第一主義」の思想も、この時代に生まれてきた。

こうした超非常時に、海軍の造船部門を担当した真の責任者は、のちの造船少将・藤本喜久雄、その人であった。

日本海軍の造船官の系譜をしらべると、明治時代初期には、フランス人ベルダンとわたりあった佐雙佐仲がおり、大正時代に入ると国産初の戦艦を近藤基樹が設計し、超弩級艦から「長門」「陸奥」「加賀」「土佐」「天城」「赤城」「高雄」「愛宕」「紀伊」「尾張」と続く八・八・八艦隊の諸艦を設計した山本開蔵へとつながっている。

この山本は、閃めきの豊かな平賀譲という造船官に目をかけていたが、平賀は巡洋艦「夕張」に続く「古鷹」「妙高」の建造に失敗し、全海軍の非難を浴びた。

そのため山本はやむを得ず軍縮のための造船官整理のとき平賀を左遷し、艦政本部の後事を若年の藤本に託して、自らも退官した。

終戦後、平賀の弟子たちの一方的な宣伝により、この経過は誤り伝えられている。

これについては後述する。

ここで藤本について、触れておこう。

彼は一八八八年(明治二十年)生まれである。

東大造船科を卒業、海軍に入り艦政本部勤務となると、たちまち一〇年先輩の平賀の迫害を受け、イギリス留学を一年遅らせれてしまう。

大正十年一月、帰国そうそうに平賀のアイディアになる新型巡洋艦「夕張」の設計を担当、山本、平賀の去った艦政本部で、巡洋艦「妙高」の改設計を果たし、やがて特型駆逐艦の建造でその鬼才を発揮した。

昭和六年いらいの非常時局にあって、劣勢海軍をもって必勝を期するため藤本は、前述の第三項目、艦艇近代化の遂行を決意し、また海軍首脳部も、これに同意した。

その目ざすところは、造船官の責任において、海軍軍縮条約の制限を破り艦艇の近代化を行なう、というものであった。

「金剛」から「陸奥」までの一〇隻の戦艦の全長を約八~九メートル伸ばし、主機関の出力を増加する。

こうすると各戦艦とも、それぞれ三ノット前後の速力増大が可能となる。

そして、この思いきった改造により、日本海軍は「金剛」型を三〇・五ノット「長門」「陸奥」を二九・五ノットの高速戦艦に生まれ変らせることができるから、航空母艦と組み合わせて機動部隊を編成することができる。

いずれ、飛行機が軍艦にまさる時代がくる。その時代の戦略は、空母機動部隊しかない。

藤本が軍令部との交渉の中で、かなり早い時期から、この考えを持っていたらしいことが、うかがわれる。 |

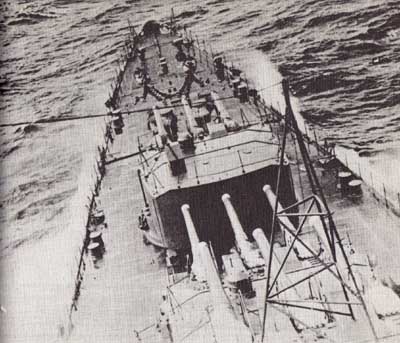

大正2年、英国ヴィッカーズ社で建造された巡洋戦艦「金剛」。

写真は大正末期頃

|

第二の対策は、戦時に三ヵ月くらいで航空母艦に改造できる大型支援艦艇を、平時から建造しておくことであった。

彼が、その決意をした昭和八年から十二年までの建艦計画たる第二次補充計画では、航空母艦二隻、航空巡洋艦二隻、水上機母艦三隻、航空母艦改造用支援軍艦三隻、と徹底した航空艦隊への傾斜を見せている。

通常、建艦計画は予算処理上、二年くらい前に大綱が決まるから、航空母艦、準航空母艦を含む全部で一〇隻の大量建造が、昭和六年の危機から生まれたことは疑う余地はない。

第三の問題は、二〇センチ砲搭載巡洋艦の不足を補うため、条約の満期後に一五・五センチ砲巡洋艦六隻の主砲を二〇センチ砲に取り換えることを考えたことである。

これについては、後章で詳述する。

藤本は「外国から文句がきたら、独断で条約違反をしたのは造船の責任だから、俺が腹を切るよ」と部下に話していたという。

4 戦備増強はじまる top

五年間に建造する四九隻の大小の艦艇のうち、一〇隻の大型艦のすべてを航空母艦化してしまう、という大胆な方針を実行に移した藤本は、満州事変解決のための臨時軍事費を徹底的に流用し、あらゆる口実を使って、既存の戦艦の航空母艦化と対空防禦力の増強にも努力した。

次に、その実例を二、三あげてみよう。

まず、陸戦隊用兵器補充という項目の中に、ホッチキス式一三・二ミリ機銃がでてくる。

その内容は艦船装備用の四連装、連装(二門一組)および単装の対空機銃と弾丸一八万発である。

次に旧式軍艦「平戸」「出雲」「八雲」「常盤」に装備するという理由で、戦艦に搭載するための新型高角砲を製造している。 |

日露強争当時の装甲巡洋艦「出雲」は海防艦として

第二次大戦の終りまで就役した

|

これらは、いずれも明治三十年から四十年代に建造された老朽艦である。

なぜ、そんな艦に開発したばかりの新型高角砲や四〇ミリ連装対空機銃が必要なのか?

これらの軍艦は中国方面の事変に派遣を予定した艦であるから、まさか大蔵省も、この予算要求を値切るわけにはいかないだろう、という読みがあったのだ。

これで戦艦二隻分の対空兵器が、準備できてしまったのである。

戦後、神田の古本屋に出ていた古書の中に、昭和七年五月二十九日作成の海軍艦政本部長の「主要事項現状報告」があった。

この中には《艦船力整備は昭和八年二月までに、なお不充分の点あるも、その大物のみを充実し得ることとなりたり》という記述がある。

それに加えて、「五、満州事変費の会計法上の処理」という項がある。

その中には、満州事変費という項目で、上海方面に行動する必要のない軍艦の、整備充実を行なったことは、会計法上の違反行為であるが、目下の国際関係の逼迫は、軍備の緊急充実を必要とするが、常套手段では予算を成立させることはできない。

そこで、大蔵省主務者には内諾を得てあるが、会計検査院には何も手を打ってないから、会計検査で摘発されることを覚悟していて欲しい、と記されている。

この報告書は宛先がないが、おそらく海軍大臣に提出したものであろう。

日本の軍艦ファンは、昭和七年から九年にかけて戦艦、巡洋艦、航空母艦の大半が、次々と飛行機や射出機(カタパルト)を装備したり、高角砲や対空機銃を充実していることを知っているであろう。

その裏には艦政本部の、このなりふりかまわぬ戦争準備があった。

そして、私は「一九三二年の危機」に、アメリカ海軍を恐れさせたものは、実は条約型巡洋艦の充実ではなく、海軍当局の、この必死の意気ごみではなかったかと思っている。

昭和六年という時代に、すでに海軍の将来を予見し、全海軍の航空化を着実に実行に移した藤本の政治力こそ、山本開藏が二十歳も若い彼に後事を託した真因だったのだろう。 |

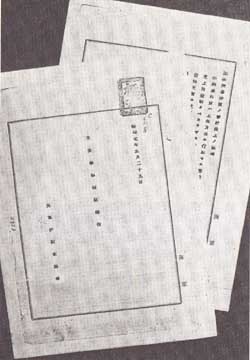

満州事変当時の極秘資料

「主要事項現況報告」

|

だが、その藤本にも、意外な敵があった。

海軍軍人の大部分は、大艦と巨砲こそ海軍の真髄、と信ずる人たちであった。

彼らにとって、戦艦の航空母艦化は耐えられることではなかった。

たとえば、昭和六午二月の会議では、将来要求すべき飛行機搭載数として、次のような案が発表されている。

戦艦「長門」型

同「山城」型

同「金剛」型

大巡

中巡

軽巡「長良」型

潜水母艦

伊号潜水艦 |

一隻あたり九機

一隻あたり四機

一隻あたり六機

一隻あたり四機

一隻あたり三機

一隻あたり二機

一隻あたり二機

各一機 |

搭載を予定する飛行機は戦闘機、偵察兼戦闘機、偵察兼攻撃機、夜間偵察機などである。

太平洋戦争のときでも、戦艦や大巡は、飛行機を三機しか搭載していなかった。

しかも、この説明には、搭載する飛行機は、すべてすぐ発進できるように組み立てたままにしておく、という注記がついている。

当時、すでに、藤本らの頭の中には、後年の巡洋艦「利根」型や航空戦艦「伊勢」型のように、将来の軍艦は主砲は前甲板に集中する、そして後甲板のスペースは、すべて航空機用に充当する、というイメージが定着していたようだ。

海軍軍人なら、全長二〇〇メートルの軍艦に、組み立てたままの飛行機を九機も搭載するためには、大事な大事な大砲の一部を撤去しなければならないことくらいピンとくる。

昭和六年という、飛行機の発達が始まったばかりの時代に、このような徹底した航空優先の思想を実現しようとした藤本の先見性は、まことにすばらしいものであった。

だが、彼が余りにも時代を超越した先覚者であったために、その努力に反発する力が、少しずつ海軍部内の各所に目に見えない形で蓄積されていった。

「本当にあんなひ弱い飛行機で、堂々とした大戦艦を撃沈することができる日がくるのだろうか?」

その解答は二〇年後にようやく、ハワイとマレー沖で出されたのだった。

5 艦尾延長による高速化 top

海軍軍縮条約という枠の中で、藤本はただ一人、心に秘めた政策があった。

貧乏国日本は、イギリスやアメリカのように、軍艦が必要となれば、同時に八隻や一〇隻という多数の大型軍艦を建造する造船能力もなければ経済力もない。

従って、いま海軍軍縮条約の制限を忠実に守って軍艦を建造していたのでは、条約がなくなり米英が条約の制限以上の強力な軍艦の建造を始めた時、その時の建艦競争では日本は、かならず敗れるであろう、と藤本は考えていた。

そこで彼は、無条約時代に入るまでは真の姿を見せない、という“覆面”軍艦を大量に建造した。

彼の手品のタネは三つあった。

その一つは、軍艦の艦尾を竣工後に延長し、これによって高速化することだ。記録の上では、戦艦「金剛」型、「扶桑」型、「伊勢」型が、この手品でそれぞれ二~三ノットの高速化を果たしている。

艦尾延長だけについて言えば、航空母艦「加賀」も戦艦「長門」型も、その大工事を施こしたが、工事にかかるのが藤本の死後になったため、ついに高速化を果たすことができなかった。

この時代の軍艦の近代化の中で藤本の考え出した艦尾延長という手品ほど独創的で、確実に効果の上がった対策は、ほかには見当たらない。

彼は、いつ、この手品を思いついたのであろうか?

私には、その時期は昭和三年頃であったとしか思われない。

昭和二年十月から海軍軍令部次長・野村吉三郎中将を委員長とする軍備制限研究委員会が組織され、昭和三年九月、その検討結果が海軍大臣に答申された。

この委員会には軍令、軍政、艦政、航空の主要職員が参加しており、その答申は以後の建艦方針として着実に実施された。

その内容を見ると、主力艦主砲以外の全火砲の対空射撃機能の強化を重視しているユニークさはあるが、それ以外には、特に時代を先取りしているとは思われない。

この原資料には、大きな疑問がある。

それは、主力艦の項で「主砲四十糎砲一二門以上」と明記しながら、速力・航続力の欄が空白になっていることである。

日本海軍の中で「将来の主力艦は、航空母艦とともに行動できるだけの、高速力と航続力を持たねばならない」という後年の機動部隊の着想の芽は、この会議から発芽したものと思われる。

日本海軍が初めて軍備に制限をうけた大正十年のワシントン会議では、昭和四年から旧式戦艦の代艦建造に着手することが許されていた。

これを「金剛代艦」と呼ぶ。

当時、艦政本部の造船部長とも言うべき第三部長・永村清が戦後に書いた『造船回顧』の一五八ページに、この「金剛代艦」の時の新戦艦に対する「艦政本部計画試案」が発表されている。

これを見ると、奇妙なことに速力は二五・九ノットと低速である。

日本の戦艦では、大正五年に基本計画を完了した、山本開蔵設計の「長門」でさえ二六・五ノットを発揮した。

そして、山本開蔵はワシントン会議の前に、すでに三〇ノットの高速戦艦の設計を完了しているではないか。

この頃「長門」型は二三ノットと発表されていたが、イギリスでは二五ノットの戦艦があったから、二六ノット程度を秘密にする必要はない。

すると、この空白は二八ノット以上の高速と、長大な航続力を考えていたからではないだろうか。

そのような疑問を持ちながら、この試案の図をジッと見ていると、あることに気がつく。

それは、艦の全長の前から三分の一くらいのところにあるべき前檣楼が、なんと艦の中央にきており、艦尾がちょんぎれたように感ずることである。

どうも藤本は、この「金剛代艦」の設計の際、すでに無条約時代の艦尾延長による高速化という手品を用意していたように思われる。

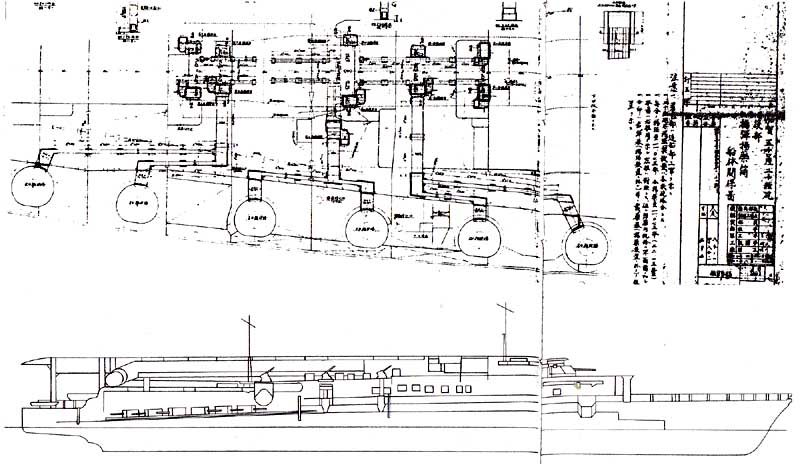

|

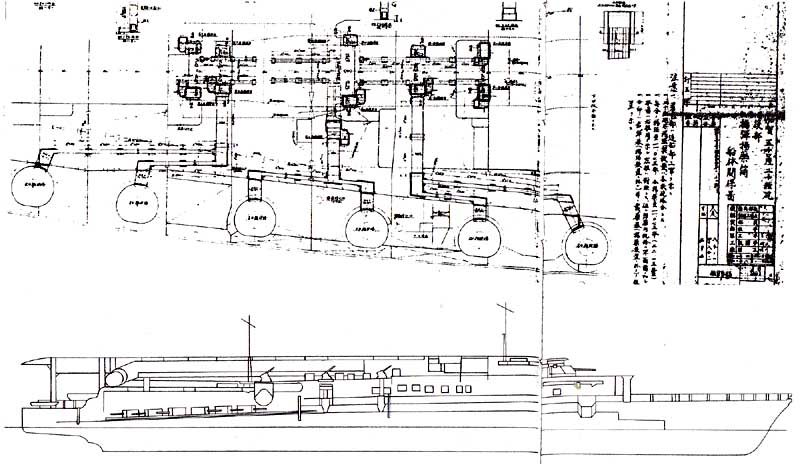

昭和2年8月11日に作製された空母「加賀」の公式団(上)を見ると、この時すでに20センチ砲6門分の砲座が準備されている。

戦時に改造して下の側面図のように片舷に3門を増載し合計16門(片舷射線8門)とする予定であった

|

6 主砲の大型化 top

藤本の第二の手品は、条約制限ギリギリの大砲を搭載した軍艦を建造しておいて、戦時に、または無条約時代とともに、大型の大砲と取りかえる、というものだった。

彼が、この手品を最初に使った軍艦は、航空母艦の「赤城」と「加賀」の二隻である。

この頃の軍艦は、八~一〇門の主砲から四~五発の弾丸を、次々に発射するという射撃法を採用していた。

ところが航空母艦では、艦の中心線上に大砲を置くことができないので、条約で許された一〇門の砲を搭載しても、片舷には五門の砲口しか指向することができない。

そこで彼は、両艦に条約で許されている小型の一二センチ砲を、二〇センチ砲一〇門の他に片舷に三門ずつ搭載した。

そして戦争の時は、この一二センチ砲を二〇センチ砲に換装することで、片舷八門の砲口を確保したのである。

藤本が、この手品を二回目に使ったのは、有名な巡洋艦「最上」型の設計のときだ。

このときは条約の制限から、日本は二〇センチ砲搭載の巡洋艦を、新に建造することができなかった。

そこで彼は、一五・五センチ砲三門を持つ新型砲塔五基を、この巡洋艦に搭載した。

そして一方では、彼の設計にかかる新型戦艦に副砲として、重巡洋艦用の二〇センチ連装砲の搭載を予定していた。

こうしておけば、無条約時代とともに、たがいの砲塔を交換するだけで、重巡洋艦の不足数を充足することができるわけだ。

いま簡単に砲塔を交換すると言ったが、軍艦という構造物の各部分の中で、主砲塔は大きくて重く、重量的にも構造的にも、その交換、特に在来砲から大型の大砲への交換は、容易ではなかった。

いや、新造時に、そのための配慮をしておかないかぎり、それは不可能と断言できるほどの困難な工事である。 |

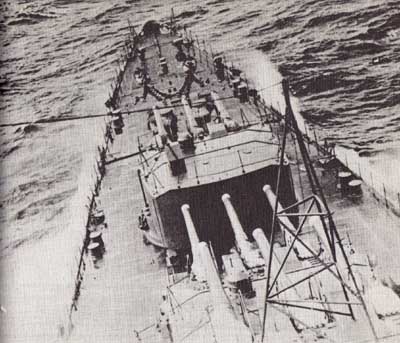

竣工当時の空母「加賀」

二等巡洋艦として公表された「最上」型は、実は重巡洋艦で、この

写真の三連装15.5センチ砲は、のちに連装20センチ砲と換装された。

そしてこの砲塔は、そっくり「大和」型の副砲とされた

|

しかし、日本海軍では、そのノウハウを持っていた。

明治四十二年、戦艦「金剛」の着工直前に、この軍艦の主砲に予定していた五〇口径三〇センチ連装砲は射撃精度が悪く、かつ、イギリス海軍などの新型戦艦では三四センチ砲が採用されるのがわかった。

そこで、新に四五口径三六センチ砲を開発して搭載した。

私は、旧海軍が作製した九六分の一の公式図面で、五〇口径三〇センチ砲と四五口径三六センチ砲の寸法を比較してみたことがある。

その結果、砲口の内径が二割も大きいのに、つまり大砲の威力は八倍も強力なのに、両方の大砲の砲塔をガッシリと支えている砲支筒の寸法は、全く同じだった。

これは、三〇センチ砲が五〇口径であるから砲身長が一五メートル、それに対して三六センチ砲は四五口径なので一六・二〇メートルと、わずか一・二メートルしか砲身長に差がなかったためできたことだ。

ただ、寸法的には可能でも、砲塔全体の重量は重くなるので「金剛」では、砲塔下部の船体に補強が加えてあった。

一五・五センチ三連装砲塔のときも、六〇口径で砲身長が九・三メートル。

これに対して二〇センチ砲は五〇口径だから一〇メートルで、七〇センチはどの違いしかない。

だから巡洋艦の砲塔交換も、できたのである。

ここで、先の「金剛代艦」のことを考えてみよう。

藤本は、ここでも手品を使う予定だったと思われる。

そしてまた、藤本は戦艦「大和」に対しても、この第二の手品を使う考えであった。

しかし、そのことは次項にゆずり、ここでは藤本の第三の手品を説明しておこう。

それは、軍艦を途中まで建造して、他の用途に使っておくことである。

第二次補充計画のときは、航空母艦改造用の五隻の軍艦のうち「大鯨」は潜水母艦として、飛行機格納庫を半分造っておいた。

「高崎」と「剣埼」は給油艦として船体を建造しておき、のちに潜水母艦に改めることで「大鯨」に近い状態まで完成させている。

また「瑞穂」「千代田」「千歳」の三隻の水上機母艦では、特殊潜航艇の搭載とともに航空母艦への改造を考えて、飛行甲板の高さに合わせて機銃甲板を装着してあった。

そして以上の六隻は、いずれも条約制限から最高速力が二〇ノット以下におさえられていたので、将来は機関を増設し三〇ノットを発揮できるように設計し、将来の第二機関室は、これを重油庫として使用していた。

いずれをとっても、まさに“覆面”軍艦である。

第二次補充計画(昭和八年度急造艦を含む)は次のとおりであった。 |

潜水母艦「剣埼」

水上機母艦「千歳」

|

航空母艦 二隻「蒼龍」「飛龍」

航空巡洋艦二隻「利根」「筑摩」

水上機母艦三隻「千歳」「千代田」「瑞穂」

給油艦(戦時には三ヵ月で航空母艦に改造可能) 二隻「高崎」「剣埼」

潜水母艦(同右) 一隻「大鯨」

その他、駆逐艦 一四隻

潜水艦 四隻(うち二隻は飛行機搭載艦)

工作艦 一隻

水雷艇 八隻

駆潜艇 六隻 |

|

藤本の建艦大戦略

|

7 大戦略、巨大主力艦で米海軍を圧倒 top

明治四十二年以来、日本海軍の主力艦の数は、国防方針と軍備計画で目標が定められている。

最初は戦艦八隻、巡洋戦艦八隻であった。

次に大正七年に主力艦八隻三隊、つまり二四隻からなる八・八・八艦隊の方針が決まった。

だが、これはワシントン海軍軍縮条約により、その制限量の一〇隻に改められた。

そして、昭和十一年に最後の改訂があり、戦艦の保有量は一二隻に改められた。

多くの断片資料に、藤本の手品を加えて推定すると、藤本の考えていた大戦略が浮かんでくる。 |

航空攻撃によりパールハーバーで壊滅した米戦艦群

|

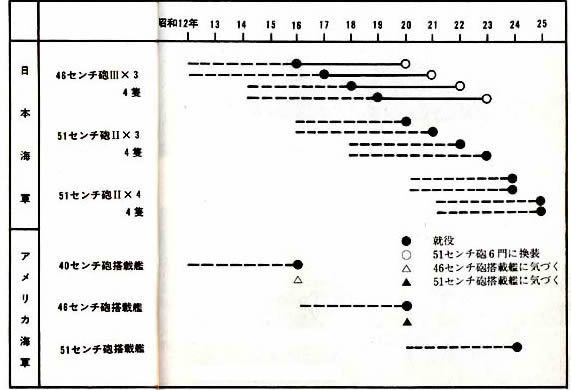

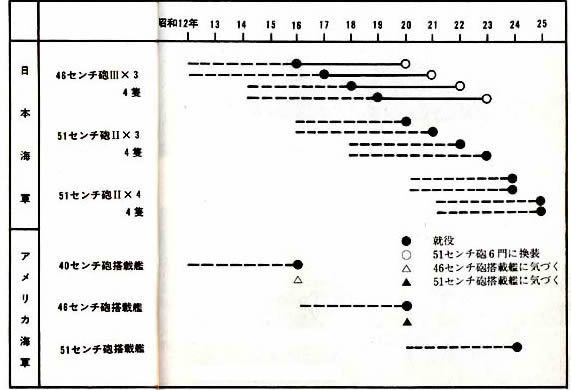

“超戦艦”は、通称③④計画と呼ばれる昭和十二年から十九年までの建艦計画で四隻、次に昭和十五年から二十二年までの⑤計画で四隻、最後に昭和十八年から二十五年までの⑥計画で四隻を建造する予定であったらしい。

最初の四隻は五〇口径四六センチ三連装砲塔三基を装備する。

当時、アメリカ海軍は五〇口径四〇センチ砲九~一二門を搭載する戦艦を建造するものと信じられており、現実に彼らは昭和十二年以後、そのような戦艦を建造した。

すると、最初の四隻が竣工する昭和十五年頃から、アメリカ海軍はあわてて四六センチ砲搭載戦艦の建造を始めるであろう。

だが、その時には日本海軍は、第二次の四隻を建造している。

そして、これは船体は第一次の四隻と同じだが、主砲には四五口径五一センチ連装砲塔三基六門を搭載している。

さらに、この第二次の四隻が竣工する時期に合わせて、第一次の四隻の主砲を五一センチ連装砲塔に換装してしまう。

これによって、昭和二十二年までは、日本海軍がアメリカ海軍を圧倒し続けることができる。

一隻の軍艦に六門の大砲では少なすぎるが、現実に「大和」「武蔵」で計画されたように、二隻の軍艦の主砲を、一人の砲手が集中管理することで、その欠点を補う考えだったようだ。

最後の四隻は一〇万トンで五一センチ連装砲塔を四基搭載する。

こうすると昭和二十五年には最新鋭の五一センチ砲を搭載した“超々戦艦”を実質的に八隻分準備することができる。

日露戦争後の明治四十二年いらいの大演習によって、一つの海戦に参加できる主力艦は最大八隻であり、これ以上多数になると、互いに弾着が入り乱れ射撃精度も落ち、艦隊指揮の限界をこえてしまうことが確められていた。

それ故、藤本のこの大戦略によれば、貧乏国日本も、二〇年以上の長期にわたり、国防に充分な精鋭艦隊を整備できる見通しがあった。

昭和六年当時は、窮余の一策として、極端な航空重視の政策をとった藤本ではあるが、反面、時いたらば、このような大戦略のもと、巨大主力艦による大艦隊建造の必要をも充分に心得ており、各方面の技術進歩に対する研究や試作には、なかなか積極的であった。

では次章では、もう一度、ワシントン海軍軍縮条約の時代に戻り、彼の努力の跡を、乏しい資料からではあるが、たどってみることにする。

top

**************************************** |