|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7

4 新戦艦計画、暗転の時代

ふたたび大正時代に、さかのぼる。

大正五年、四〇センチ砲搭載戦艦「長門」の起業直後、四五口径五年式三六センチ砲の試作が始まった。

後年、戦艦「大和」に搭載した四六センチ砲が寸法秘匿のため九四式四〇センチ砲と秘匿名で呼ばれていたように、この四五口径五年式三六センチ砲という名称も、本当の寸法を表わしてはいない。

この砲こそ、日本海軍で製造した最大の巨砲であった。

1 超巨砲の試作 top

まず、その口径は四八九ミリ、つまり一九・三インチ砲である。

四七・三口径であるから砲身長は四八九ミリ×四七・三、すなわち二二・一五メートル、戦艦「大和」の主砲より二メートルも長かった。

この巨砲は破壊威力を大きくするため、長砲身として設計された。

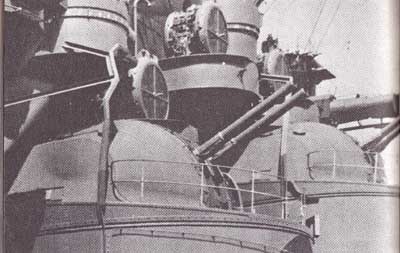

いままでの戦艦用主砲である全鋼線砲型の三六センチ砲や四〇センチ砲と異なり、砲身の前半分はたがをはめた型式の筐装砲として製造し、砲身の後半分は高い腔圧に耐えるように、鋼線方式を採用した。

鋼線砲というのは、砲身の内筒の上に張力のある鋼線を、いくえにもグルグル巻いて砲身を製造する方法である。 |

鋼線砲として製作された「大和」の46センチ砲。写真は三番砲塔

|

鋼線砲には、腔圧に強いとか、軽量の砲身が造れるなどという優れた特性がある反面、砲身は折り曲げ力に弱かった。

その上長砲身砲は、砲身の振れによる散布界の拡大という欠点があったため、折衷案の半鋼線砲に決まったのだ。

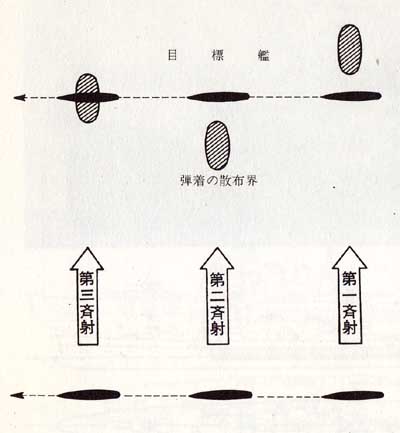

なお、散布界とは、標的に対する弾着のちらばり程度のことと理解していてほしい。くわしくは後述する。

この砲の砲身製造工程は、最も内側の一A内筒(二四トン)を基準とし、二Aから二Dまでを焼嵌(やきば)めする。

次に砲身の後半部にのみ鋼線を巻き、続いて四A(一九・七トン)、四B(一一トン)、五Aと焼嵌めていった。

なおこの製造方法は、重巡用の五〇口径二〇センチ砲にも採用されたが、のちの「大和」用主砲は全鋼線砲として造られた。

この砲の組立工事中、大正八年六月二十七日に二B内筒にクラック(ひび割れ)が発見されたので、三ヵ所を鋼線で補強し、大正九年に砲身が完成した。

ところが、大正九年十二月十八日、亀ヶ首一の試射場で領収発射試験中、九発目に砲腔内で弾丸が爆発して砲尾が破壊され、尾栓が吹き飛んだ。

事故の原因は三A、四Aの強度不足であり、検査員など四名が負傷した。

その後、大正十一年には砲鞍(ほうあん)、上鞍(じょうあん)、駐退環(ちゅうたいかん)、装填腕(そうてんわん)、その他の部分が完成、大正十三年には装填機も完成したが、すでに“海軍休日”と呼ばれた世界的な戦艦建造中止時代に入っていたため、砲身は修理されずに放置されていた。

この砲は、大正十三年一月から十四年四月までの間に起工の予定であった、超「紀伊」型巡洋戦艦四隻に搭載予定の四六センチ砲のための試作であった。

その後、昭和十年に戦艦「大和」に四六センチ砲の採用が決まったので、この損傷砲身を修理して昭和十一年十二月に試射し、対爆風実験、甲鈑試験などに使用した。

東京の「船の科学館」の前庭に「陸奥」の四〇センチ砲の砲身が展示されている。

傍によると、全長一八メートルの、この砲身の巨大さがわかる。

その砲口から七歩、約五メートル離れると、四五口径五年式三六センチ砲の砲身長とほぼ等しくなる。

六十数年前に、こんな巨砲が日本にはあったのだ。

おそらく世界中で最大、最長の巨砲であったと思われる。

2 散布界改善の対策 top

スマートで剽悍(ひょうかん)、狼のようだ、という前評判の「妙高」型重巡洋艦が、いよいよ完成したが、本当は日本海軍は、その表面づらの花々しさとは裏腹に、ひどく困ってしまっていたのだ。

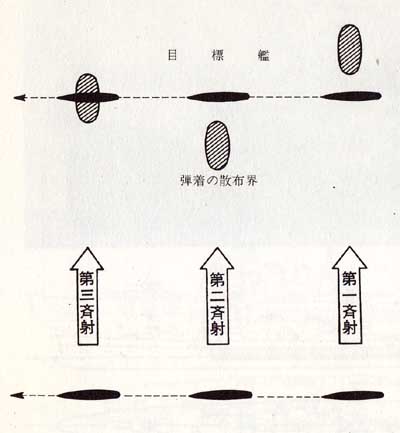

この時代の艦砲射撃は、公算射法を採用していた。

目標艦に対し、交互射撃で三〜六発、一斉射撃では、その倍の六〜一二発の弾丸が一回に発射される。

空中を飛翔して、これだけの数の弾丸が、いっせいに海面に落下する。

その弾着は射線の方向、つまり平行にちかい態勢では、横に細長い目標艦に対して直角に、細長い楕円形の範囲に散布される。

公算射撃では、まず半数の砲を発射する。

次に少し射撃距離を変更して、残りの半数の砲を発射する。

こうすると、二回目の弾着が観測できるまでに、第一回に射撃した大砲には、第二弾発射の準備ができている。

大砲は精密な機械だから、砲身の仰角と方向を、こまかに調整することで、数回の試射によって目標艦と自艦の砲の散布界を交叉させることができる。

こうなったらば、全砲の一斉射撃、つまり速射をして、どんどん、この散布界に弾丸を送りこむ。

すると、全弾のうちの何パーセントかが確実に命中し、敵艦に損害を与える。運よく、一発でも敵艦の火薬庫に飛びこんで爆発すれば、それで敵艦は轟沈である。

このように、命中率を左右する要素は、一つは測距に始まり発射に終わる、射撃管理システムそのものであるが、もう一つは散布界の大小にあった。

散布界が小さければ、一回の射撃での命中率が高まる。

しかし、もし散布界が異常に大きければ、散布界と目標艦が交叉しても、命中弾が一発も出ないということもあり得る。

平賀の造った「古鷹」型では試射が終わり、散布界が目標艦と交叉し速射を始めようとすると、給弾システムの不備から次弾の装填が間に合わないという欠点があった。

しかし、この問題は艦本の砲熕班の努力で、五〇口径二〇センチ連装砲塔という、優秀な兵器ができて解決した。

ところが、陸上射撃とか三砲塔搭載の「青葉」型では、優秀な散布界により、一六パーセント前後の高い命中率を得たのに、五砲塔搭載の「妙高」型では散布界が異常に大きく、どうしても四〜五パーセントの命中率しか得られなかった。

ちょっと計算するとわかるが、六門艦「青葉」が一〇回で六〇発、射つと、九・六発の命中弾がでる。

「妙高」型では一〇回で一〇〇発を射っても、五発しか命中弾がでない。

これでは「妙高」型の実戦能力は「青葉」型の半分以下でしかない。

全海軍は、また起こった新鋭艦の欠点に、全く頭をかかえてしまったのである。 |

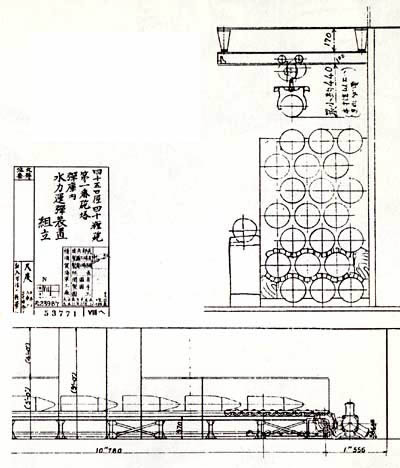

公算射撃における砲弾の散布界

|

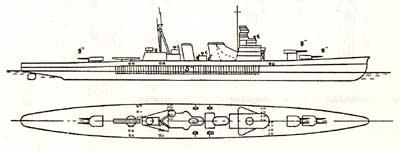

4 実験巡洋艦「利根」型 top

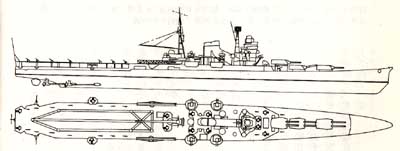

昭和六年の危機により、大型新造軍艦のすべてを準空母化した藤本は、発想の転換により、散布界の縮小と巡洋艦の準空母化を、同時に解決した。

平賀は、つねに在米の思考の延長線上に解決を求め、藤本は発想の転換により解決案を見出す。

両者の不仲は、その性格の違いによったものであり、本質的なものであった。

この頃、重巡洋艦には三機の水上偵察機を、組み立てたまま搭載することが定められていた。

それに対して「利根」は、五機を搭載した。

そして「大和」藤本私案では、カタパルト三基、飛行機一二機という、航空戦艦のスタイルが考えられていた。

航続力の面でも一八ノット八〇〇〇浬という、夢のような性能を達成した「利根」型は、全海軍から巡洋艦の理想として賞讃された。

なお、艦隊速力一八ノットは日本〜ハワイ間の航程を、一〇日から七日に短縮できるスピードである。

「利根」型の三番艦と四番艦は、予算の関係で戦時急造計画に含まれていたが、せっかく成功した「利根」型ではなく、一つ前の「鈴谷」型で着工された。

これは藤本亡きあと、自主性を失った艦政本部が、復活してきた大艦巨砲主義者の圧力に屈したためであろうか。

だが、戦争が始まると、巡洋艦の準航空母艦化の方向は、正しかったことが戦訓により証明された。

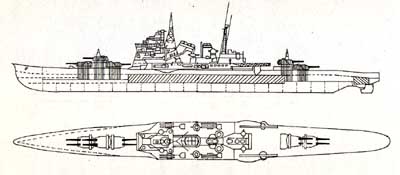

大破した「最上」は後部主砲を全廃して「利根」同様の航空巡洋艦に改造され、戦艦「伊勢」「日向」「扶桑」「山城」すら、航空戦艦化されていったのだ。

さらに、建造中の「伊吹」のほかに、昭和二十年度には四隻の重巡洋艦を、航空母艦化する予算が計上されている。

これは、左遷を解かれ中央に戻された中沢・江崎ら、かつての進歩派のデザインであるが、時はすでに、余りにも遅すぎた。

もし、藤本健在なりせば、昭和十二年から十三年にかけての「高雄」型の近代化では、このような航空巡洋艦の出現が見られていたかも知れない。 |

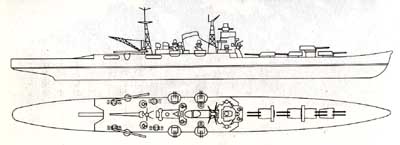

戦艦「伊勢」「日向」も準空母化された。後部砲塔を取りはらい

水上機21機、大型カタパルト2基を搭載するように改装された

|

5 軍令部とチームワーク top

昭和七年のある日、江崎には兼補軍令部という辞令が渡された。

これは、めずらしいことであった。

この頃の日本は、前にも記したとおり完全な縦割りの社会であり、それぞれの部内の秘密を守ることは、大切な規律の一つであったから、今のようなプロジェクト・チームなどつくることはなかった。

ただ、日本海軍そのものには、かなりフランクな面があり、特別の委員会などでは、互いの立場を離れて、真剣に問題の解決について談合することもなくはなかったが、技術部門をふくむ兼補辞令によるプロジェクト・チームは、めずらしかった。

当時、軍令部で軍備計画の担当は、二部三課の戸塚道太郎であり、江崎岩吉造船少佐がスクラムを組んだ相手は、その部下の石川信吾少佐であった。

なお、このプロジェクト・チーム結成については、軍令部の古賀峯一第二部長が、あずかって力があった、と伝えられている。

まず江崎は、第二次補充計画の準備としてのディーゼル機関の開発や“覆面”軍艦第一号の建造について、軍令部との話し合いを終え、続いて第二次補充計画を航空艦隊建設の方針で決定させた。

また、満州事変と支那事変についての処理費を、会計法上の違法を承知で、主力艦の航空および対空兵装増強用に使用する件での了解もとった。

さらに、海軍軍縮条約に抵触することを無視し、主力繿の主機関を改善し艦尾を延長して、その高速化を果たした。

これらのことは、必ずしも艦本側の主張ではなく、昭和三年の軍備制限研究委員会の結論の線にそい、その思想をいかに現実化するか、という話し合いによったものであった。

だが、新戦艦の設計についてだけは、違った。

藤本の要請によって、江崎から石川に、全砲塔艦首集中方式で設計することの下相談があり、その意図を了承した石川が、まず三課の部員、続いて軍備会議や、軍艦のデザインを最終的に決議する技術会議の軍令部側委員に対して完全な根まわしをした。

こうして「大和」設計にあたって軍令部側は、艦政本部側の権限であるべき艦型についてまで「艦首に全主砲を集中」するスタイルを強く希望したし、平賀はこの希望を砕くために、わざと説得用のデザインをつくらねばならなかったが、このことは後に述べる。

なぜ、藤本が艦政本部内部で基本設計をまとめる立場にありながら、砲熕・水雷・電気・造機の各部に対して、発注者とも言うべき軍令部の意向、つまり“虎の威”を借りてまで、艦首集中型を主張しなければならなかったのだろうか?

これまでの説明の結論を、繰返しておこう。

藤本の考えは、竣工後のある時期、新戦艦の全主砲を一段大型の二〇インチ砲に換装する予定であった。

この改装は、建造前からの準備なくしてはできないことであるが、同時に爆風対策、弾火薬庫重点防禦、航空戦艦化などの多くの新しいアイディアを実現するのにも必要であった。

しかし、軍令部と艦本四部の若手部員同士が、話し合いによって基本方針を決めて事を運んだことに対し、上級者である自分たちの立場や権限が宙に浮くことを心よく思わない人たちも、関係部門には相当いた。

さらに、日本海軍は創設以来、大砲と水雷により日清・日露の両戦役を勝ちぬき、今日の“無敵海軍”の名声を築き上げてきたのだ。

従って、海軍の上級者の中には、大砲と水雷こそ、今後も海軍の主軸となるべきであって、半日と空中に浮かんでいることのできない飛行機が、海戦の主役になる日が来ることなど信じられない人たちが多かった。

今の若い者には、新しがり屋が多い。

なんであんなに、海の物とも山の物ともわからない飛行機などに、力を入れるのだ。

その上、実戦の経験豊かな我々の意見を軽んじ、小利口にふるまって自分たちの思うように事を選んでいってしまう。

まことに困ったものだ。

こうした“声なき声”が、密かにではあるが、確実に海軍首脳部の一部に広がっていった。

6 藤本・江崎の「大和」 top

牧野茂元海軍技術大佐は

《江崎さんが「大和」の設計補助者だった時代には、余り秘密保持はうるさくなかった。

艦政本部の中での部員会議の時などは、新戦艦設計の方向性などについて話していた。》

と当時を回顧された。

藤本の「大和」には、主砲換装という大きな手品の種が隠されていた。

従って、それ以外については、極端な秘密保持は必要でない。

だが、平賀の「大和」には、巨大であることと巨砲を搭載すること以外には在来艦と大差はない。

そのことが逆に、あのような極端なまでの秘密保持対策として表われてきたのではないだろうか。

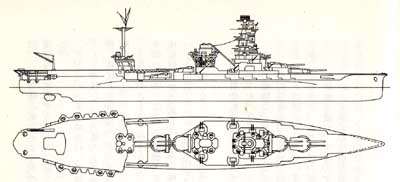

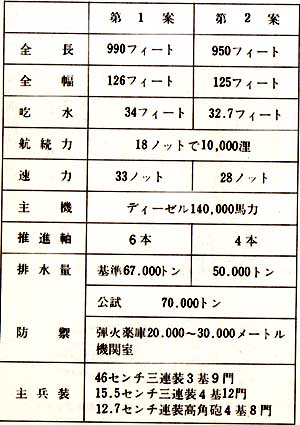

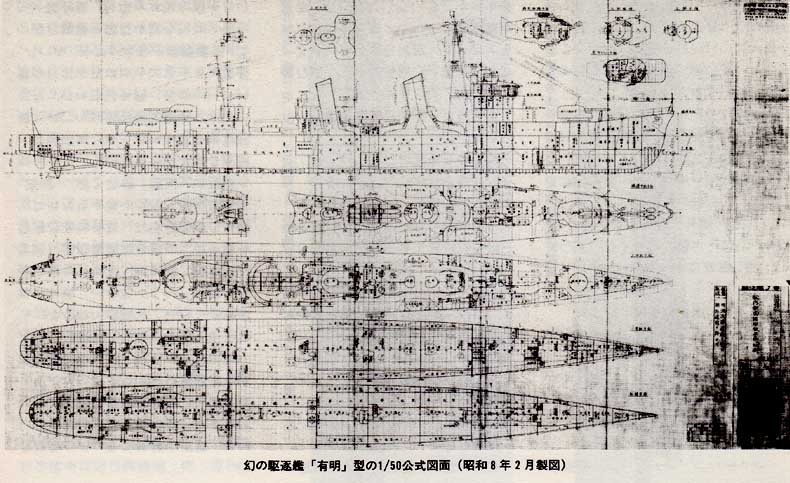

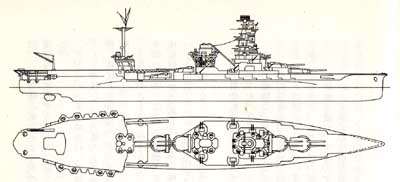

昭和九年七月五日、江崎とチーム・ワークを組むべき艦本内部の砲煩・造機の責任者に示された江崎案が、関係者のノートに残っているので、右に表示する。

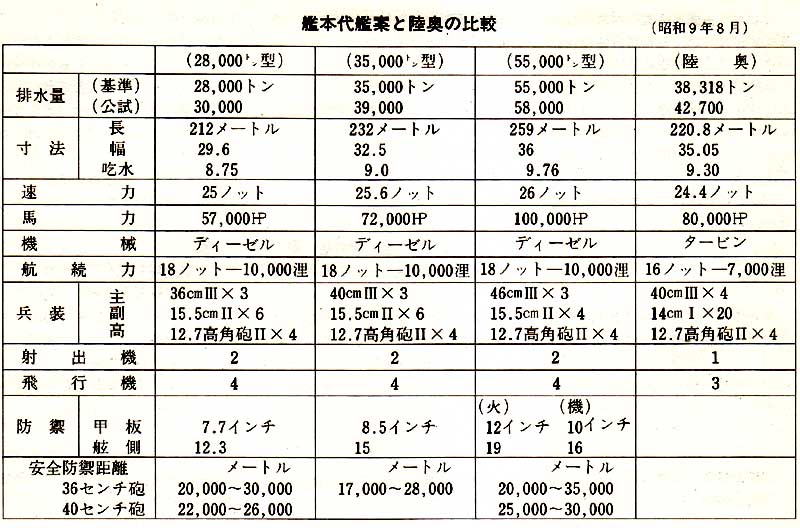

表示した数字は、当時の建艦関係者の“本音”だったと思われるのだが、同年八月に関係者全員に説明された「艦政本部代繿案」では、少し数値がかわっており、二万八〇〇〇トン型、三万五〇〇トン型、五万五〇〇〇トン型および近代化改装後の「陸奥」についての比較が説明されている(下表)。

三連装三砲塔、ディーゼル主機、航続力などの面では前記の“本音”江崎案とほとんどかわらない方向性が示されているが、ただ一点、速力についてだけは、大きく数値がかわっている。

改造後の「陸奥」は二四・四ノットの予定として示されている。 |

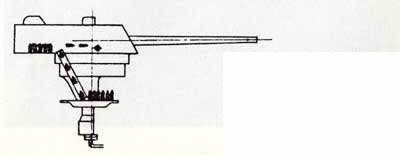

戦艦「大和」江崎案

|

これは新造時の二六・五ノットにくらべても二ノット低下しているが、「扶桑」型の四隻が艦尾延長によって二五ノットちかくまで速力を増加できたから、それらの四隻と戦隊を組む関係から、これでよいのだ、と説明されたらしい。

だが、実際には新型の主機に変更し増馬力することで、二九ノットへの増速が可能であったことが昭和五十五年、造船設計の専門家を交えての試算によって明らかになっている。

「陸奥」の速力が、主機をそのままにしていたときの二五ノットより、やや低く発表されたように、各サイズの設計案も二五〜二六ノットとして、ずいぶん低く発表されている。

これに影響されてか、アメリカもイギリスも無条約時代の第一艦は、二七、八ノットの低速重防禦型で、三三ノットという高速戦艦に最初から手をつけた国はなかった。 |

戦艦「陸奥」は昭和10年の大改装により近代化されたが、

速力は新造時より1.5 ノット低下した

|

7 戦艦「大和」藤本案 top

次に戦艦「大和」藤本案について、説明しておこう。

これは「軍備制限研究委員会研究調査事項第十号、参考調査事項追加その一」として昭和九年三月二十一日の第二回委員会において、建艦競争に関する参考資料として、艦本、軍令部、それに海軍省の予算担当部員など六名の関係者が説明したものである。

この中での藤本の説明は、やや政治的なはったりを含んでいるように思われるので、説明を加えながら紹介してゆこう。

基準排水量 五万トン程度にて計画可能なる主力艦は大略次の如し

主要寸法 長さ二九〇メートル

幅 三八メートル

吃水(公試)九・八メートル

基準排水量 五万トン

公式排水量 六万トン

この主要寸法などは江崎案と、ほとんど同寸法である。

兵装

主砲 二〇インチ三連装砲塔四基

副砲 六・一インチ砲 一六門

高角砲 一二・七センチ砲 八〜一〇門

機銃 若干

飛行機 一二機 射出機三基

発射管は装備せず

昭和五十五年のある日、防衛庁技術本部海幕顧問室で、呉工廠で「大和」建造の実務を指揮された牧野茂氏から、この兵装について意見をうかがったが「五万トンのサイズの軍艦には、搭載不可能」という判断であった。

しかし、海軍技術少将たる藤本が、そうそう成算のない設計案を説明することは考えられない。

第一のポイントは、将来一八インチ砲と二〇インチ砲の換装を考えていた藤本にとっては、砲熕部で二〇インチ砲開発に着手するための口実を与える必要があったのではないだろうか?

第二のポイントに触れる前に、もう少し説明を続けよう。

防禦

甲板防禦一一インチ甲鈑

一六インチ砲弾の三万八〇〇〇メートル以下に耐え得

舷側防禦 一六インチ甲鈑

一七度半傾斜す

一六インチの砲弾の二万メートル以下に耐え得

牧野氏が最も驚かされたのは、甲板防禦の甲鈑の厚さであった。

なにしろ、後年の「大和」でさえも、八インチしかなかったのだ。

だが、藤本には先見の明があった。

竣工後の「大和」は、艦隊から「副砲部分への急降下爆撃機の強襲により轟沈のおそれあり」と指摘されて、トラック島の泊地に停泊中、副砲の天蓋に砂袋を搭載するという不様さであった。

最近の研究により、藤本の造船理論をもってしても、五万トンの艦にこの重武装、重防禦を施す対策は、たった一つしかなかった、と確信するに至っている。

それは在来のように、それぞれの砲塔支筒に防禦を施すことをやめてしまって、弾火薬庫を天井が一一インチ、側面が一六インチのガッチリした鉄の箱で包んでしまう。

そして、この大きな箱の上に、必要最小限度の防禦により軽量化した砲室を乗せることだけである。

これなら不可能ではない。

速力 三〇ノット

馬力 一四万馬力

機関 ディーゼル機関

航続力 一六ノットで一万二〇〇〇浬以上

重油庫量 約六〇〇〇トン

この資料は、なお詳細な説明がつづくが、本書は造艦の専門書ではないから、以下は省略する。

8 「友鶴」事件に全海軍、騒然 top

ここで、藤本の造った駆逐艦について説明させてほしい。

日本軍艦のファンなら、だれでも特型駆逐艦を知っているであろう。

この艦のデザイナーが藤本であり、かつ、彼はこの特型駆逐艦の成功によって、艦本内部での地位を確固たるものにしたのであった。

『海軍軍備沿革』という、真赤な表紙の機密文献が残されている。

昭和九年十二月発行の、その『続』一五八ページには、昭和四年三月五日に加藤寛治軍令部長が岡田海軍大臣に提出した「艦船補充ニ関スル件商議」が掲載されている。

その三の補充計画策定要領の駆逐艦の項を見てみよう。

そこには、次のような大意の記述がある。

《前回の建艦計画では、フランス海軍が大型で強兵装の駆逐艦を試作したので、日本でも一七〇〇トンの特型を二個水雷戦隊分二四隻を建造した。

しかし、その後、外国の海軍では一部の例外を除き、このような大型駆逐艦は造られていない。

その上ジュネーヴ海軍軍縮会議では、大型駆逐艦の保有量を全駆逐艦の一六パーセント以内に制限する案もでていた。

よって今後は、中型駆逐艦に建造の重点をおき、各国海軍の間で大型駆逐艦の建造競争が起こることを防止したい》

戦後の研究では、この記述がそのまま信用されているが、通常の軍縮会議では建造中はともかく、竣工した軍艦は既得権が主張できたし、しかも、中型駆逐艦こそ急造が容易だから、大型駆逐艦の建造競争を心配して、特型駆逐艦の建造を中止するという方針は、ある意味で納得しかねる向きがある。

この説明には、実は裏があるようだ。

藤本は当時、自らの開発した平底型船型の考えを推し進めることで、船型を二割小さくしても、兵装を一割の削減にとどめることの方策を持っていた。

次に、彼の試案たる「初春」型を特型とくらべてみよう。

| |

特型 |

初春型 |

排水量

主砲

発射管 |

一七〇〇トン

六門

九門 |

一四〇〇トン

六門

八門 |

ただ「初春」の建造当時、四連装発射管の開発が間に合わなかったので、発射管は特型同様の九門とし、主砲は一門減じて五門として「初春」以下の四隻を建造した。

その後、発射管の開発にともない五番艦以後を砲六門、発射管八門の本来のスタイルに戻して起工した。

軍艦の分類を決める「艦艇類別等級」という制度を調べると、昭和八年十二月十五日付で「初春」型五番艦以下を

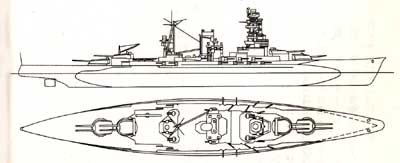

「有明」型という新しい分類に区分しなおすことが発令されている。

最近、「有明」型の当時の五〇分の一の大型公式図が発見され、この事情が明らかになった。

特型は一七〇〇トン、五万馬力、「有明」型は四万二〇〇〇馬力である。

船体の下半身たる船殼も機関も八割ぐらいに小型化されているのに、上半身の兵装が同じでは当然、トップ・ヘビーとなって、航行中に転覆してしまうことはないだろうか?

海軍全体は藤本の技術を信じ、そのタクトによって、次々と高性能艦が竣工することに喜びを感じていたが、一方で心ある人々は、トップ・ヘビーによる事故発生の軽視に不安をおぼえていた。

なにしろ、建造中の航空母艦「龍驤(りゅうじょう)」では、一八機の飛行機を搭載する予定だったが、藤本の意見がとおり昭和五年八月に飛行機格納庫を一段追加して、倍の三六機の飛行機を搭載できるように改設計された。

まさに、魔術のような技術である。

藤本デザインの次の航空母艦「蒼龍」の公試の時、急に転舵したら艦がグッと傾斜し、艦の甲板に直立していることができなかったばかりでなく、艦内から飛行甲板の開口部をとおして沿岸の山が見えたというから、九〇度にちかい横傾斜であったにちがいない。

乗員にとって、艦の沈没は平時でも生命の危険に関する重大事件である。

航行中にひっくりかえるような軍艦を建造することは、絶対に許されることではない。

しかし、藤本の建造した軍艦は“起き上がり小法師”のように、九〇度に近い横傾斜からもまた立ち上がり、トップ・ヘビーなど、どこ吹く風か、と強靭性を示していた。

だが、ついに藤本の敗れる日が来た。

昭和九年三日十二日、佐世保港外で荒天下に訓練中の水雷艇「友鶴」が、ついに転覆してしまったのである。 |

建造中に格納庫甲板を一段増加した般空母艦「龍驤」

昭和9年3月12日、荒天下の訓練中、転覆事故をおこした水雷艦「友鶴」

|

もう少し、もう少し、と安全率を切りつめていったために、極端な横傾斜のところへ後方からの大波がおしよせ、極限にまで切りつめられた「友鶴」の復原力を、一気に奪ってしまったのである。

全海軍は、予感の的中に騒然となった。

「若い者が小利口にふるまって、なんでも勝手に決めてしまうから、こういうことになったのだ。

プロジェクト方式など好ましくない」という上級者たちの声が、表面化し始めてきた。

9 新戦艦設計を前に、藤本の急死 top

昭和十年一月九日、藤本に対して、艦政本部にもどれ、という辞令がでた。

いよいよ始まる新戦艦「大和」の設計責任者として、欠くことのできない重要な人物として、帰り咲いたのだった。

海軍では、実施部隊以外の大佐までの士官を部員と呼ぶ。

藤本は大正十年一月二十四日に艦本部員に補され、四部勤務を命ぜられた。

そして、昭和八年十一月十五日に少将に進級するとともに、艦本出仕となった。

しかし、事故対策の慣習として、原因調査を終るまで、その責任者は、調査の圏外におかれる。

今回も、「友鶴」事件の後、「兼補、技術研究所」という辞令がだされ、藤本の勤務場所は、海軍省内の艦政本部から、目黒の技術研究所に変わっていた。

そして、一月九日の「兼補を解く」という辞令で、藤本の責任については一件落着となった。

古い言い方だが、御国のために一身を張って頑張ってきた、その結果、技術的な限界が明らかでなかったための今回の「友鶴」事件であった。

単なる設計者の過失ではないことを、海軍当局がわかってくれたのだ。

心機一転、新戦艦の設計を始めねばならない、と藤本は思ったにちがいない。

しかし、彼は、それを果たすことはできなかった。

翌朝、昭和十年一月十日の藤本の急死は、祝酒の過飲ではなかったかと憶測されている。

四十七歳の若さであった。

数年前、海軍省人事局の部員をやったこともある末国正雄元大佐にお聞きしたところ、

「太平洋戦争以前には、死亡後に日付をさかのぼって辞令が出されることはない」

ということだった。

祝酒での急死という推論は、正しいと思われる。

藤本の次席には同年齢の福田啓二、江崎岩吉の二人がいたが、江崎は病気で休職したことがあるため、上席の福田が計画主任に任じられ、江崎には外国海軍の新造戦艦についての情報収集が命じられた。

新戦艦「大和」設計の主導権は、福田に移ったのだ。このことについて、寡黙で知られる江崎は、何も語ってはくれなかった。

しかし、私は「愛宕」の話を思い出した。

江崎の第一回の艦本勤務の時の仕事は、戦艦「榛名」の改装であった。

初めて平賀の指導を受けて、三〇〇〇トン以内の重量増加という制限のもとに、防禦強化を行なったのである。

そして二回目の艦本勤務では、藤本の指導で「妙高」型を改設計し「愛宕」型を生み出した。

この時江崎は、艦本にもどってから、平賀のところには挨拶に行かなかった。

そして彼は、藤本に命じられ、ともに「愛宕」型の一般計画要領審議のため高等技術会議に出席した。

議場に入ると、正面の議長席には「妙高」型の基本計画をした技術研究所長の平賀が、議長として座っていた。

「しまった」と思ったとき冷汗が出たが、臆せずに「妙高」型の欠点と改良対策を説明したところ、平賀議長は終始、無言であったという。

平賀は、先輩の山本開藏には私事も打ち明けて、なんでも相談していた。

藤本亡きあとの後任者については、山本や平賀に相談があり、二人で話し合ったにちがいない。

そして、自我の強い平賀の意向がとおり、平賀の弟子である福田啓二が選ばれた可能性が強い。

平賀はさっそく、福田から設計方針に関するアウトラインを聞き、昭和九年七月に公試排水量六万五〇〇○トン、速力三二ノット、ディーゼル・タービン混用で二〇万馬力、なお主砲は四六センチ三連装砲塔三基を、すべて艦首に配置した試案をつくった。

本書では、これを「大和」型平賀試案として次章で説明する。

昭和十年四月一日、平賀に対し「海軍艦政本部における造船業務を嘱託す」という辞令がだされた。

彼は、時々艦本に姿を見せ、福田や、新たに設計補助者に決まった松本喜太郎と会議を開き、設計の進行状況を細部までチェックしていたことが、議事録に残されている。

新戦艦設計の主体は、造船の福田、造機の渋谷、砲熕の佐々川の三人で相談して決めていった。

なんと言っても、まとめ役の造船の発言力は強かったが、三人ともに四十五歳前後だったので、十数年も年長であり、かつ、戦艦設計の唯一の経験者である平賀の発言力は、絶対的であった。

この後、江崎に艦本から、呉工廠への転勤が発令されると平賀は江崎に対して

「将来のことを考え、民間会社へ移ってはどうか」

と忠告しており、当時の平賀の艦本内部での権力が、人事にまで及んでいたと思わせるほど、偉大であったことがわかる。

10 第四艦隊事件 top

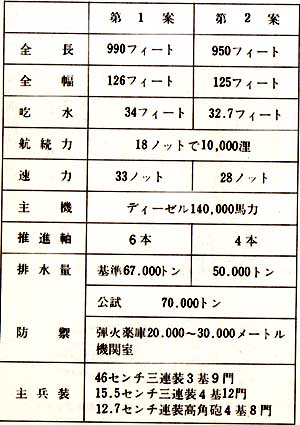

昭和十年七月、東京湾外で高速運転中に、うねりによって数隻の特型駆逐艦にしわが発生した。

調査を担当した牧野茂造船少佐は、このしわが前部砲塔と艦橋の間の、上甲板上に発生しているので、これを船体強度上の重大な欠陥と判断し、艦本にもどって、秋の大演習までに、同型艦全部の入渠修理が必要である、と上申した。

江崎は、この報告にそえて「インターナル・ショアーと呼ぶ木材による艦内補強」の対策が必要であるとして山本乾之助第四部長および村上義雄主務部員と相談した。

しかし「友鶴」事件のこともあり、余り事をあらだてずに、大演習の定例修理で処置することが提案され、これが豊田貞二郎繿政本部総務部長のもとで決定された。 |

|

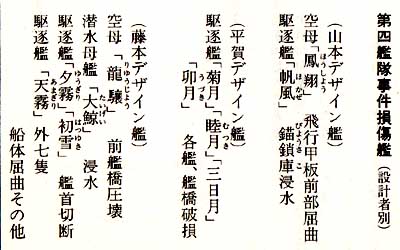

さて、九月に入り大演習が始まったが、臨時編成の第四艦隊が、津軽海峡をこえて東進中に、これまで経験したことのないような、巨大な三角波に襲われ、航空母艦、駆逐艦の多数に、飛行甲板圧壊、艦橋圧壊などの損傷を受けた。

とくに特型駆逐艦の二隻は、船首切断という大被害であった。

これが、世に言う「第四艦隊事件」である。

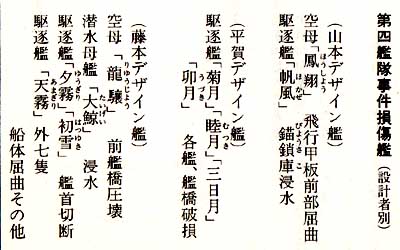

損傷した駆逐艦をデザイナー別に分けると、山本デザイン艦は一部の浸水のみ、平賀デザイン艦は艦橋大破、そして藤本デザイン艦は艦首切断または屈曲となり、新しい艦ほど船体強度が弱くなっていることがわかった。

日本海軍にとって不幸な事件ではあったが、平賀にとっては、必ずしもそうではなかった。

まず、先の特型駆逐艦の強度向上に関する牧野少佐の上申は握りつぶされ、何も事前の処置をはからなかった責任者として、江崎が呉工廠に左遷(前出)された。

しかし江崎には、軍令部出仕兼補の辞令がでており、それが取り消されなかったので、この人事には軍令部からクレームがついた。

このあと平賀は

「前の『友鶴』事件にしても、この第四艦隊事件にしても、安全率を無視した技術改善は、いずれは破局を迎える原因となるから、造艦のことは造船技術者に一任すべきであり、また造船官は軍令部側と一緒に用兵のことなど考えず『軍令部要求』をいかに忠実に果たすかに専念すればよいのである」

として若い福田らを指導した。

そして、前の「夕張」「古鷹」の時、設計図どおりに造艦できなかったのは、工廠側の責任である、として厳しく現場も指導した。

また、同一の大きさの軍艦で、より優秀な艦を生み出すには、巧緻な設計しかない、としてきめの細かな対策を奨励した。

たとえば、軍艦の肋骨は、艦の前後は細かく、中央部があらく入っている。

それが三〇センチを単位としての粗密であったものを、五センチを単位とするよう改正したりした。

こうして、軍艦を戦時量産するための配慮などはなくなり、芸術品のようにデゴアールを細かく設計し建造するのが、技術である、という非現実的な慣習が艦政本部に定着してしまったのである。

平賀が発案し、福田にひきつがれたディテールの細かな軍艦づくりが、時間と手間と費用を大いに必要とした割りに、どれほど効果が上がっていたかは疑問である。

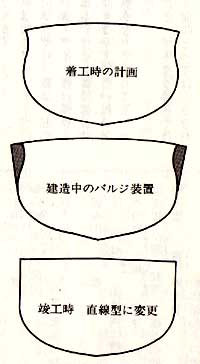

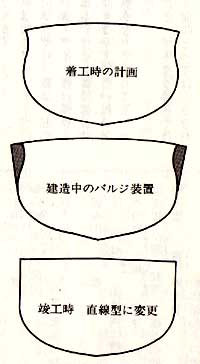

たとえば、特型以後の駆逐艦の舷側のS型平面も、応急処置のため「夕暮」の改造の時、直線型に変更したが、性能的な差がなかったので「朝潮」型以後は、すべて直線型に改めた。

あるいは戦時急造のため直線艦首を「松」型に採用したが、大して速カヘの影響はなかったなどの事実が伝えられている。

平賀方式の建艦は、ごく少しの効率アップのために、多くの費用を投じる、という艦政であったとも言えよう。

今日の社会でも、多くの場合、営業マンの市場分析や将来見通しと技術者のそれでは、異なった判断がでるのが当然である。

それを責任逃れの上手な技術者は、営業マンとともに生ぐさい市場の空気を自らの鼻でかぎ、自分の頭で判断することなく、すべてを営業マンに押しつけてしまう。

俺は営業さんの言う通りの開発や製造をしたのだ、それがうまくゆかなかったのは、リーダーシップをとった営業の責任である、と逃げてしまうケースがある。

私は、このような技術者の根性を、下請根性と呼ぶ。

藤本がせっかく作りあげた軍令部作戦課と艦本四部のプロジェクト・チーム・システムも

「営業は営業、技術は技術、相手の分野に口を出すべきではない。

一緒に相談して考えるゆき方など、間違っている。

そんなことするから、友鶴事件や第四艦隊事件のような不詳事が起こるのだ」

という大先輩の平賀の意見に押し切られ消滅してしまった。 |

「夕暮」の改造

|

「友鶴」事件の時でも転覆第一号は、平賀デザインの駆逐艦「早蕨(さわらび)」であったし、船体強度の不足が露見したのも、やはり平賀デザインの「月」型駆逐艦や「妙高」型巡洋艦からであったのに……。

山本の量産に対する配慮、藤本の“覆面”軍艦などを合わせ考えると、平賀の政策は、余りにも純技術中心のものであった。

昭和十年からの、日本の最も大切な時期に、きめの細かすぎる造り方と浮沈対策ばかりを重視し、国防の一環であることを艦政本部が忘れてしまったため、軍艦建造政策が戦局に引きずり回されて、後手後手に回ることになったことの責任は、極めて大きいと言うべきであろう。

top

**************************************** |